Создание проблемных ситуаций на уроках математики

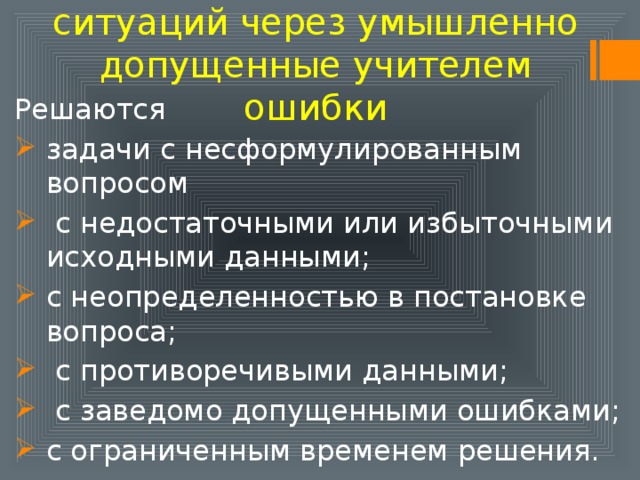

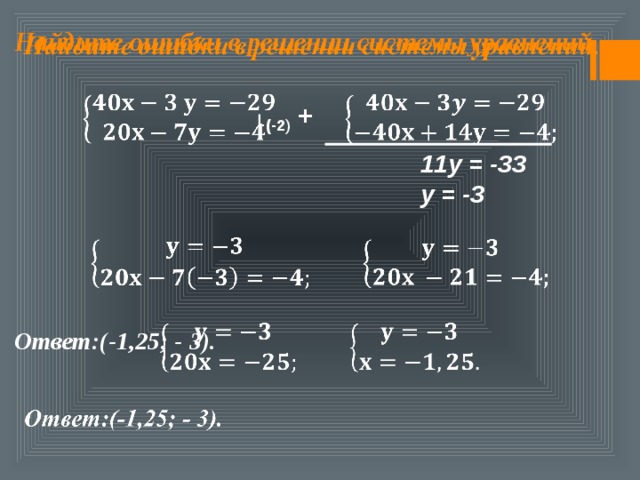

1. Создание проблемных ситуаций через умышленно допущенные учителем ошибки.

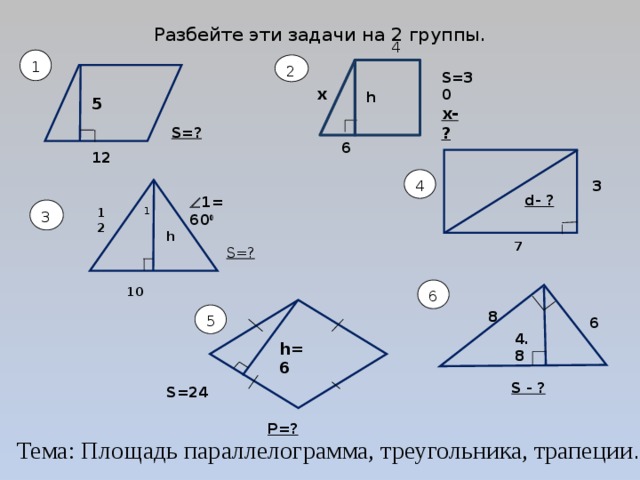

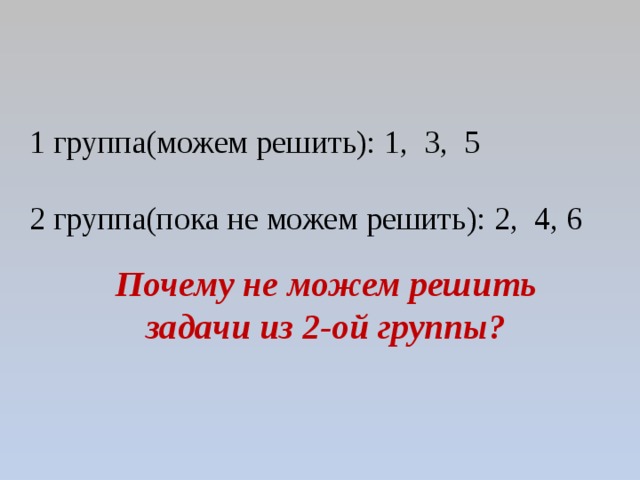

В понимании детей учитель – это компьютер, который не может ошибиться никогда, и они обычно слепо копируют его решение.

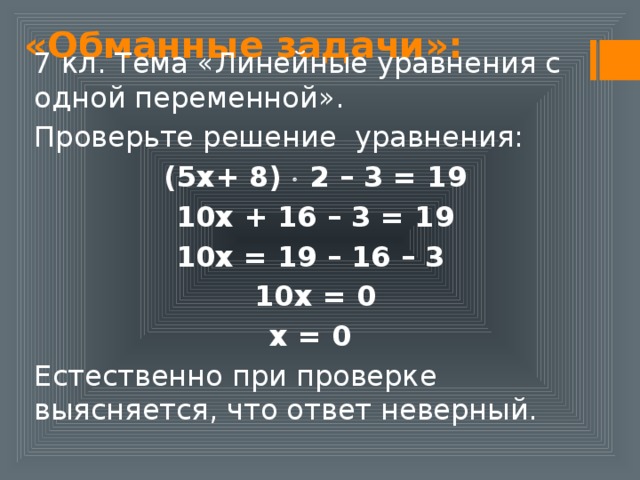

Пример №1.7 кл. Тема «Линейные уравнения с одной переменной».

Решаю быстро уравнение:

(3x + 7) ∙ 2 – 3 = 17,

6x + 14 – 3 = 17,

6x = 17 – 14 – 3,

6x = 0,

x = 0.

Естественно при проверке ответ не сходится, проблемная ситуация. Ищут ошибку. Дети решают проблему. После этого учащиеся очень внимательно следят за мыслью и решением учителя. Результат — внимательность и заинтересованность на уроке.

Пример №2. Даю задачу на дом и говорю: “У меня не получается”. Попробуйте вы, обращайтесь к кому хотите за помощью. Хотя задача решается. Проблемная ситуация. На другой урок у них радостные лица – они решили.

2.Создание проблемных ситуаций через использование занимательных заданий.

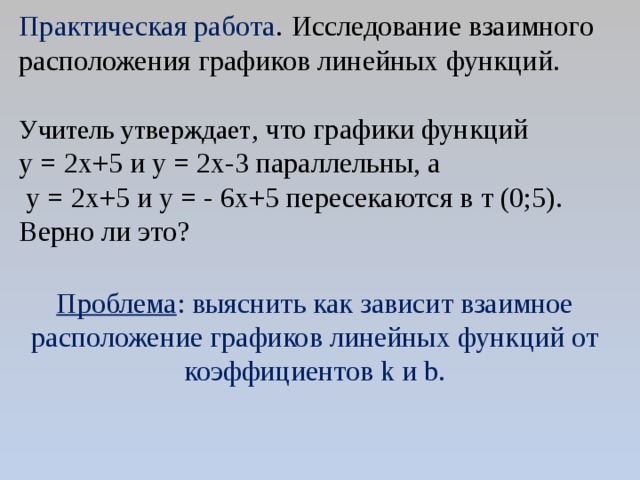

Пример №1. 7 кл. Тема: «Линейная функция»

Обычная форма задания:

Функция задана формулой y = x + 5.Найдите значение функции при x = 0, 7; -5; 1.

Занимательная форма задания: Приглашаю к доске ученика, даю ему карточку, на которой написано y = x + 5. На доске заготовлена таблица:

|

х |

|||||||

|

у |

Ученик из класса называет какое-нибудь значение x. Ученик у доски вписывает это число в таблицу и, поставив его в формулу, находит и вписывает в таблицу соответствующее ему значение y. Затем другой ученик из класса называет другое значение x и ученик у доски проделывает те же операции. Задача класса – “угадать” формулу, записанную на карточке. Проблемная ситуация создана. Выигрывает тот ученик, который первый назовет формулу.

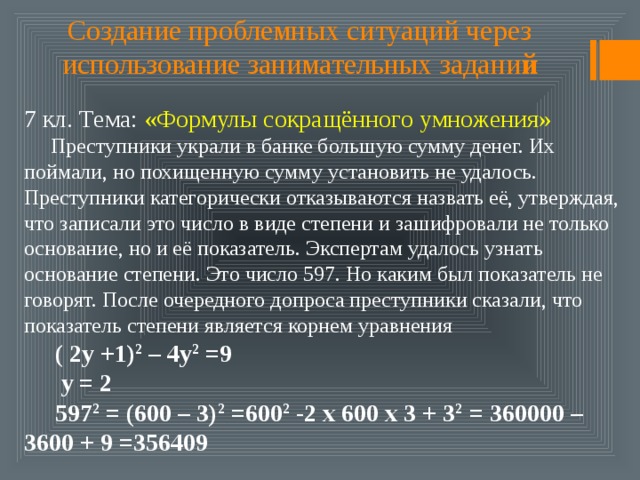

Пример №2.7 кл. Тема: «Формулы сокращённого умножения»

Преступники украли в банке большую сумму денег. Их поймали, но похищенную сумму установить не удалось. Преступники категорически отказываются назвать её, утверждая, что записали это число в виде степени и зашифровали не только основание, но и её показатель. Экспертам удалось узнать основание степени. Это число 597. Но каким был показатель не говорят. После очередного допроса преступники сказали, что показатель степени является корнем уравнения

( 2y +1)2 – 4y2 =9

y = 2

5972 = (600 – 3)2 =6002 -2 х 600 х 3 + 32 = 360000 – 3600 + 9 =356409

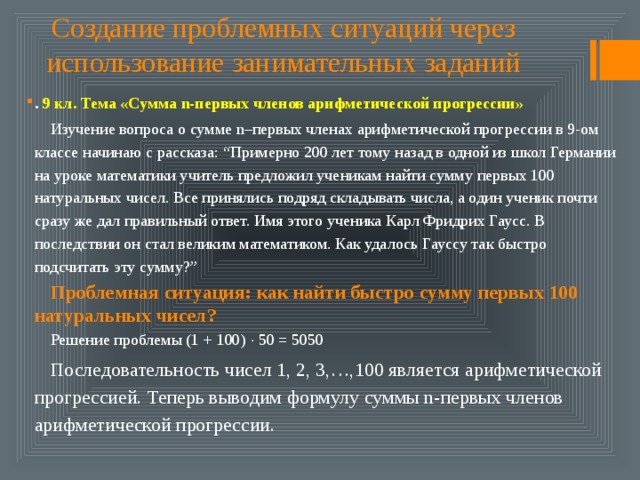

Пример №3. 9 кл. Тема «Сумма n-первых членов арифметической прогрессии»

Изучение вопроса о сумме n–первых членах арифметической прогрессии в 9-ом классе начинаю с рассказа: «Примерно 200 лет тому назад в одной из школ Германии на уроке математики учитель предложил ученикам найти сумму первых 100 натуральных чисел. Все принялись подряд складывать числа, а один ученик почти сразу же дал правильный ответ. Имя этого ученика Карл Фридрих Гаусс. В последствие он стал великим математиком. Как удалось Гауссу так быстро подсчитать эту сумму?”

Проблемная ситуация: как найти быстро сумму первых 100 натуральных чисел? Решение проблемы (1 + 100) х 50 = 5050

Последовательность чисел 1, 2, 3,…,100 является арифметической прогрессией. Теперь выводим формулу суммы n-первых членов арифметической прогрессии.

3. Создание проблемных ситуаций через решение задач, связанных с жизнью.

Пример №1. 5 кл. Тема «Периметр прямоугольника»

Семья Димы летом переехала в новый дом. Им отвели земельный участок прямоугольной формы. Папа решил поставить изгородь. Он попросил Диму сосчитать сколько потребуется штакетника, для изгороди, если на 1 погонный метр изгороди требуется 10 штук? Сколько денег потратит семья, если каждый десяток стоит 50 рублей.

Проблемная ситуация: нужно найти длину изгороди (периметр прямоугольника).

Пример №2. 5 кл. Тема: «Площадь прямоугольника»

На прошлом уроке ребята мы измеряли длину и ширину нашего класса и по формуле, нашли его периметр. Р=( а+в)х2=(6+5)х2=22м. Помните!

Посмотрите, пожалуйста, на пол. Линолеум сносился, много чёрных полос. Вам нравится? Мне тоже не нравится. Я думаю, что летом нам нужно обязательно его сменить. Давайте с вами посчитаем, сколько денег нужно будет потратить, если 1 кв.м стоит 180 рублей.

Проблемная ситуация. Для решения этой задачи нам нужно найти площадь пола (площадь прямоугольника).

Дорешав задачу до конца, делаем вывод: нам нужно беречь пол в классе и в школе.

4.Создание проблемных ситуаций через выполнение практических заданий.

Пример №1. 5 кл. Тема «Площадь квадрата»

К уроку вам было дано задание из газеты склеить 1 м2. Вы сделали это? Молодцы! Давайте посмотрим, сколько человек поместится на нём. Выясняем, что 4 человека. Как вы думаете, возможно ли на квадратной площадке со стороной 30 км поместить всё население мира ? ( 7,3 млрд.)

Проблемная ситуация: нужно найти площадь площадки (площадь квадрата)

Пример №2. 6 кл. Тема «Координатная плоскость»

На этапе активного и осознанного усвоения нового материала, а также на этапе закрепления применяю практические работы «Животные на плоскости», «Астрономия и координатная плоскость». Ребята строят точки по координатам и рисуют животных и созвездия, затем рассказывают про них. Также выполняют творческие работы, сами предлагают свои рисунки и по ним составляют задания.

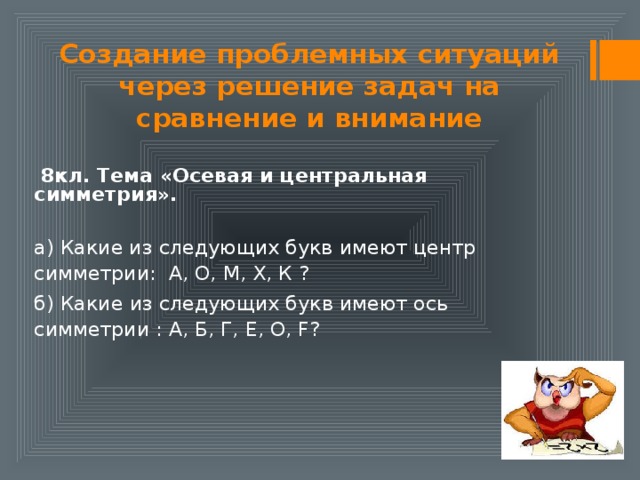

5. Создание проблемных ситуаций через решение задач на внимание и сравнение.

Пример №1 Третьекласснице Даше учительница дала задание сосчитать, сколько треугольников изображено на рисунке. Она нашла 5 треугольников. Подошла Лена и нашла 7 треугольников. Кто из них прав? Попробуем посчитать вместе.

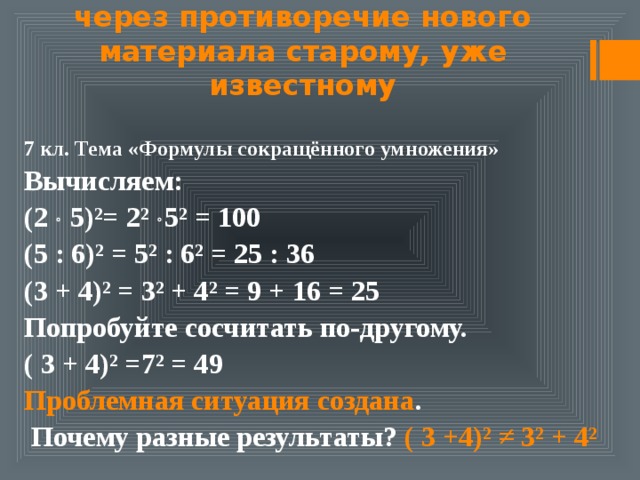

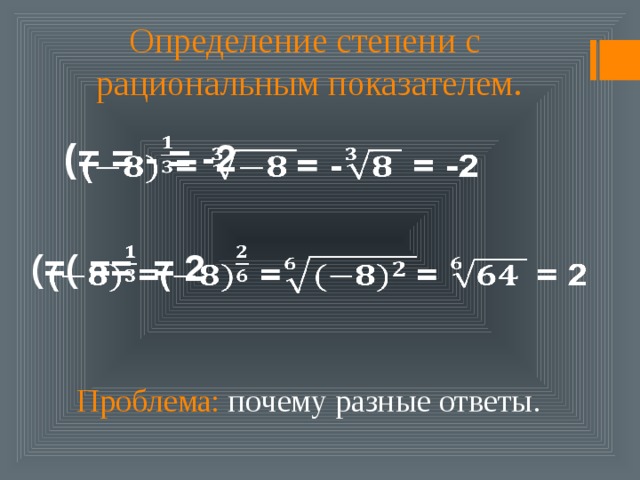

6.Создание проблемных ситуаций через противоречие нового материала старому, уже известному.

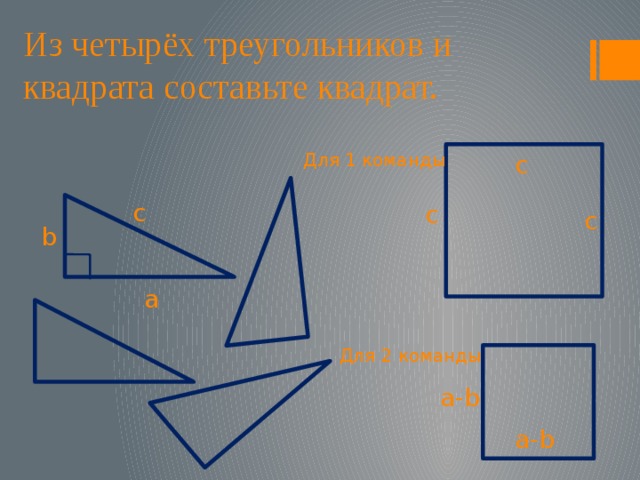

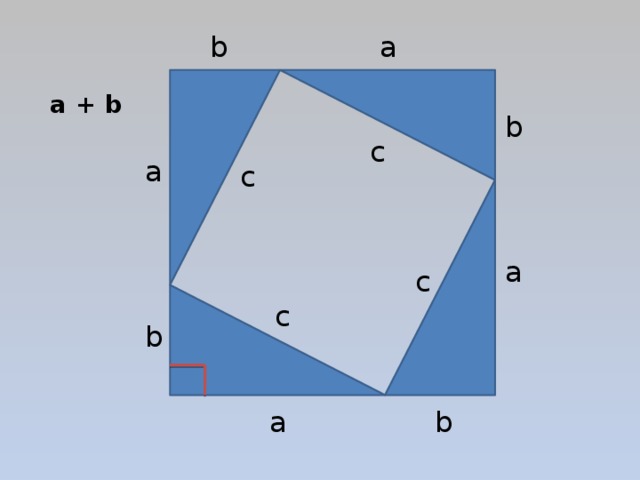

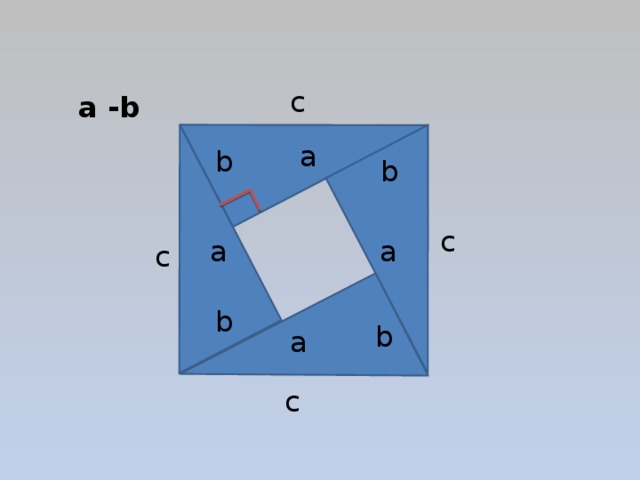

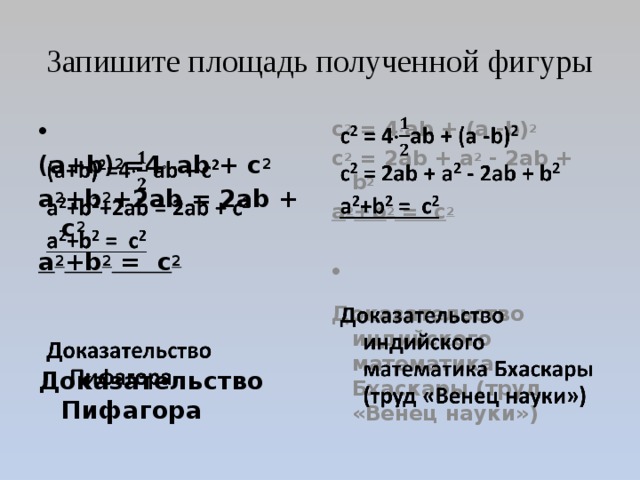

Пример №1. 7 кл. Тема «Формулы сокращённого умножения»

Вычисляем (2 х 5)²= 2² х5² = 100

(3 х 4)²= 3² х 4² = 9 х 16 = 144

(5 : 6)² = 5² : 6² = 25 : 36

(3 + 4)² = 3² + 4² = 9 + 16 = 25

Попробуйте сосчитать по-другому.

( 3 + 4)² =7² = 49

Проблемная ситуация создана. Почему разные результаты?

( 3 +4)² ≠ 3² + 4²

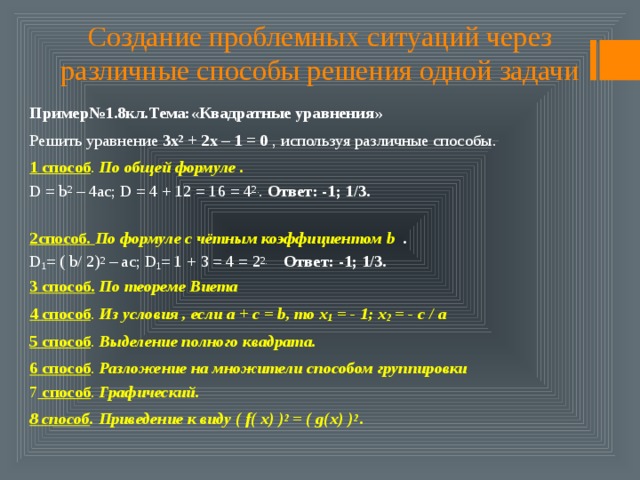

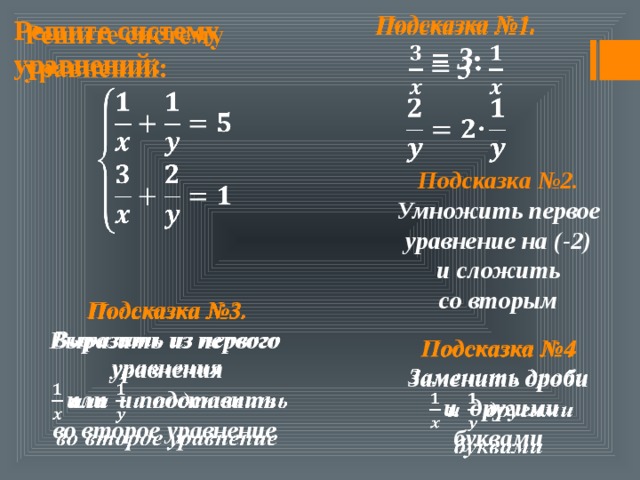

7. Создание проблемных ситуаций через различные способы решения одной задачи.

Пример №1. 7 кл. Тема «Решение задач»

На заправке две цистерны. В начале посевной обе цистерны заполнены. В 1 было 59 т бензина, а во 2 — 44 т. Через сколько дней в цистернах останется одинаковое количество горючего, если ежедневно из 1 цистерны ежедневно расходуется 5т, а из 2 — 2 т.

Решают с помощью уравнения (алгебраический)

59 – 5х = 44 – 2х

А вот вчера четвероклассник Стас, который не умеет решать такие уравнения, тоже смог её решить.

Проблемная ситуация: какой способ он предложил (арифметический)

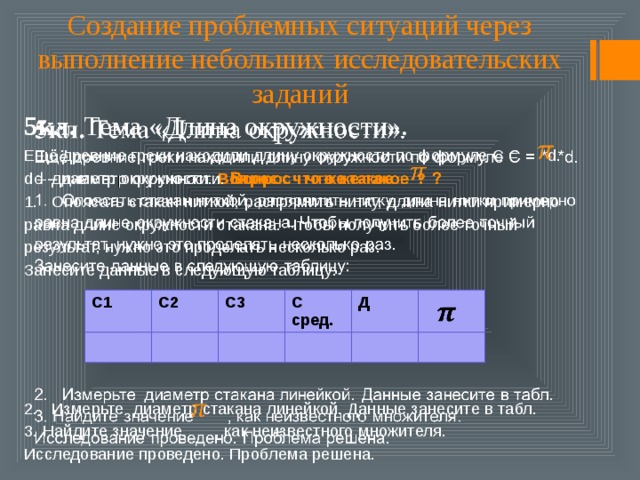

8. Создание проблемных ситуаций через выполнение небольших исследовательских заданий.

5 кл. Тема «Длина окружности»

Ещё древние греки находили длину окружности по формуле С=πD. D- это диаметр окружности.

Вопрос: а что же такое π?

Работаем в парах, выполняя необходимые измерения.

1.Опоясать стакан ниткой, распрямить нитку, длина нитки примерно равна длине окружности стакана. Чтобы получить более точный результат, нужно это проделать несколько раз. Занесите данные в следующую таблицу.

|

С1 |

С2 |

С3 |

С сред. |

D |

π |

2.Измерьте диаметр стакана линейкой. Данные занесите в таблицу.

3.Найдите значение π, как неизвестного множителя. Можно пользоваться калькулятором.

4.Каждой паре занести вычисленное значение π в таблицу на доске.

Полученные значения π

|

1 пара |

2 пара |

3 пара |

|

среднее арифметическое =( 1 пара +2 пара +3 пара):3. Значение π от 3,1 до 3,2 |

π- это бесконечная дробь, современные машины могут определить до миллиона знаков после запятой.

π=3,1415926…

Для того, чтобы легче запомнить цифры надо сосчитать количество букв в каждом слове высказывания: «это я знаю и помню прекрасно»

В дальнейшей работе мы будем использовать значение π =3,14.

Исследование проведено. На уроке кроме исследовательской работы удачно использовалась работа в парах. Сотрудничество и взаимопомощь принесли желаемый результат. Проблема решена.

1. Формирование у учащихся

метапредметных результатов относится

сегодня к важнейшему требованию, определенному

Федеральным государственным образовательным

стандартом второго поколения, которые

предусматривают системно-деятельностный

подход к организации процесса обучения. Он

задает другой подход к уроку, утверждает другие

ценности: урок в частности и обучение в целом

оцениваются с точки зрения деятельности каждого

ученика, учитель же в этих условиях становится

организатором процесса получения знаний, а не

источником информации.

За долгие годы своей работы в школе я

столкнулась со следующими проблемами:

— низкий уровень мотивации;

— снижение или отсутствие интереса к предмету;

— высокий уровень тревожности учащихся;

— быстрая утомляемость на уроках, перегрузка

учащихся;

Одним из путей решения данных проблем я считаю

активизацию познавательной деятельности

учащихся, как на уроках, так и во внеурочное

время.

Активная познавательная деятельность учащихся

на уроках способствует более качественному

усвоению знаний, повышает интерес к предмету,

повышает самооценку детей, что, в свою очередь,

помогает школьникам чувствовать себя в классе

более комфортно.

Активизации познавательной деятельности

учащихся можно добиться средствами современных

педагогических технологий. Одной из таких

технологий является технология проблемного

обучения.

Данная технология не нова. Эффективность

проблемного обучения доказана как в работах

отечественных (А.М. Матюшкин, М.И. Махмутов, Г.К.

Селевко) так и зарубежных (Дж.Дьюи, Э де Боно,

В.Оконь) ученых.

Для меня в процессе обучения главным является

постановка перед обучающимися небольших проблем

и стремление решить их с детьми.

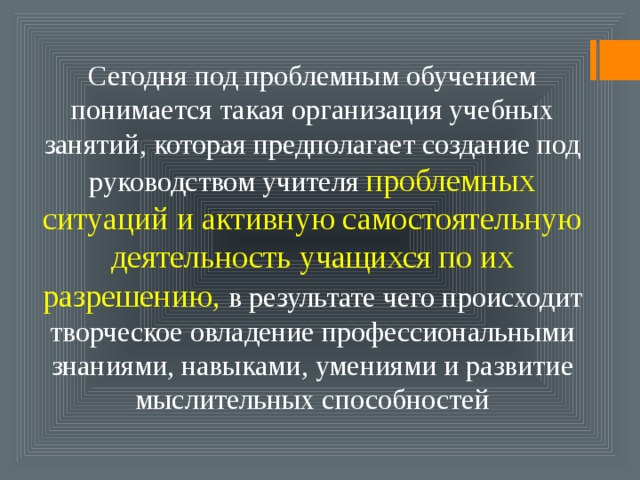

Сегодня под проблемным обучением понимается

такая организация учебных занятий, которая

предполагает создание под руководством учителя

проблемных ситуаций и активную самостоятельную

деятельность учащихся по их разрешению, в

результате чего и происходит творческое

овладение знаниями, умениями, навыками и

развитие мыслительных способностей (Г.К.

Селевко).

Основная особенность технологии проблемного

обучения заключается в том, что новые знания не

даются в готовом виде. На уроках с применением

технологии проблемного обучения создаются

условия для получения учащимися опыта

формирования таких УУД как сравнение,

сопоставление, обобщение, аналогия, умение

устанавливать взаимосвязи, у учащихся

формируются умения выдвигать гипотезы,

предлагать самостоятельные доказательства.

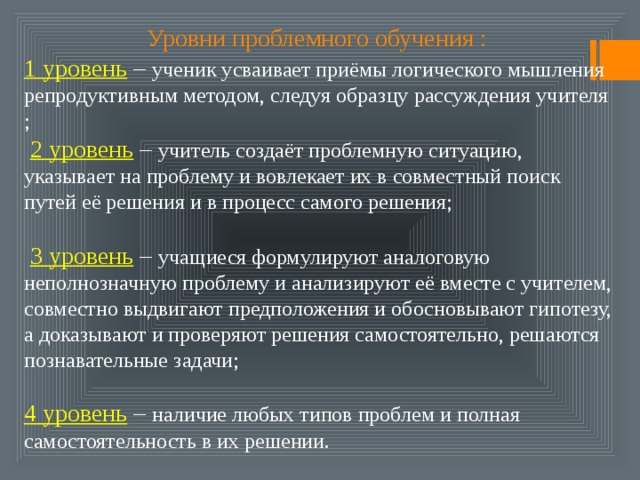

2. Наиболее эффективны следующие три метода

организации проблемного обучения:

1. Проблемное изложение;

2. Частично-поисковый метод;

3 .Исследовательский метод.

1) Проблемное изложение представляет собой

промежуточный метод, переходный от

объяснительно-иллюстративного типа к собственно

проблемному обучению. При проблемном изложении

учитель сам формулирует проблему, выдвигает

проблемную задачу, излагает сложные пути ее

решения, как бы ведет поиск и выдает результат.

Учащиеся – активные и заинтересованные

слушатели.

2) Частично–поисковый метод предполагает

частичное вовлечение учащихся в процесс поиска.

Проблему формулирует учитель, но в процессе

изложения темы он постоянно обращается к

учащимся с просьбой сформулировать и оценить

гипотезы, предложить методы решения задач, дать

объяснение и сделать вывод по проведенному опыту

и т.д.

3) Исследовательский метод имеет в виду

наивысшую самостоятельность учащихся. Они

самостоятельно формулируют проблему и сами ее

решают.

Самостоятельно проходят все этапы

исследования:

Видение проблемы — формулировка проблемы –

принятие ее к решению как проблемной задачи –

анализ условий — выдвижение гипотезы –

разработка вариантов решения проблемы –

выполнение плана решения – проверка полученного

результата и оценка действий

3. Проблемная ситуация

Главным и характерным признаком проблемного

обучения является проблемная ситуация.

Проблемная ситуация – это ситуация конфликта

между знаниями, представляющими собой прошлый

опыт, и незнанием того, как объяснить новые

явления. Это затруднение и является условием

возникновения познавательной потребности

Виды проблемной ситуации:

Познавательные.

- Решаются сравнением, выдвижением гипотез,

предположений и т.д. В результате появляются

новые законы и выводы в науке, новые понятия.

Оценочные.

- Требуют критической оценки предметов и

результатов труда.

Организаторско-производственные.

- Решение организаторско-производственных

проблем способствует развитию практического

мышления, а также ведёт к поиску применения

знаний на практике.

Рассмотрим подробнее некоторые проблемные

ситуации.

Создание проблемных ситуаций, через

выполнение практических заданий

Тема “Площадь треугольника” (геометрия 8

класс)

Задача: “Три маляра должны покрасить фронтон

дома в форме прямоугольного треугольника со

сторонами 3м и 4 м. Хватит ли им 1 банки

краски, если на ней написано: площадь покрытия

10г/кв.м.?”

Переведем задачу на математический язык:

“Найдите площадь S прямоугольного

треугольника, если один из катетов 3 м, а

другой – 4 м”.

Первая проблемная ситуация: как вычислить

площадь прямоугольного треугольника, зная

формулу для нахождения площади прямоугольника?”

Учащиеся предлагают различные варианты

решения: достроить данный треугольник до

прямоугольника .

Вычисляют площадь прямоугольника, а затем

находят площадь прямоугольного треугольника.

Вторая проблемная ситуация: всегда ли можем

использовать получившуюся формулу, если

треугольники бывают разной формы?

Задача: “Найти площадь любого

треугольника”.

При помощи наводящих вопросов ученики находят

способ. Они предлагают достроить треугольник до

параллелограмма.

Отвечают на вопрос задачи: площадь любого

треугольника равна половине произведения его

основания на высоту.

Создание проблемных ситуаций через решение

задач на внимание и сравнение

Тема “Сумма углов треугольника” (7 класс):

1)Построить треугольник по трем заданным углам:

![]()

2) Два угла треугольника равны 118o и 62o.

Найти величину третьего угла.

Создание проблемных ситуаций через умышленно

допущенные учителем ошибки

Тема “Линейные уравнения с одной

переменной” (6 класс)

Решаю быстро уравнение:

При проверке ответ не сходится. Проблемная

ситуация. Ищем ошибку. Дети решают проблему.

Создание проблемных ситуаций через

противоречие нового материала старому, уже

известному

Тема “Формулы сокращённого умножения” (7

класс)

Вычисляем

Проблемная ситуация создана. Почему разные

результаты?

![]()

Пути, которыми учитель может привести учеников

к проблемной ситуации:

- Побуждающий диалог – это “экскаватор”,

который выкапывает проблему; - Подводящий диалог – “локомотив”, движущийся к

новому знанию, способу действия; - Применение мотивирующих приемов: “яркое

пятно” — сообщение интригующего материала и т.д.

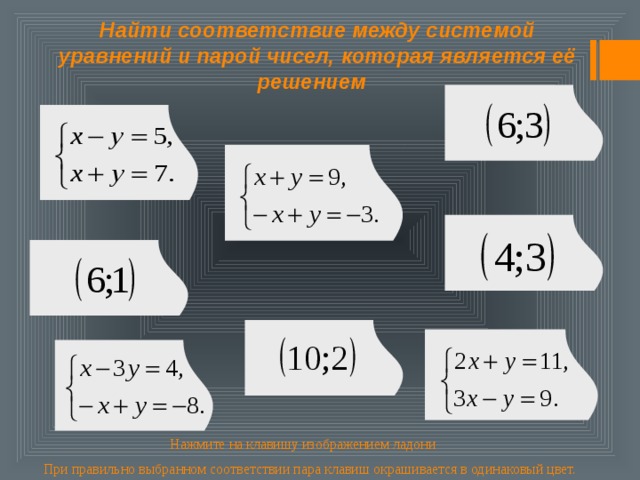

Рассмотрим несколько уроков математики, где

были использованы приемы и методы проблемного

обучения.

Тема: “Координатная плоскость” (6 класс)

(подводящий диалог)

В начале урока учитель можно показать классу

хорошо знакомые предметы, например, шахматную

доску, глобус, билет в театр. Учащиеся отвечают на

вопрос: “Что объединяет все эти предметы?”.

Затем предлагается провести параллель между

объектами в географии и математике.

- Как описать положение точки на плоскости? –

Ввести координаты на плоскости. - Какова же тема урока? — Координаты на плоскости.

- Географические координаты (широта и долгота) –

это воображаемые окружности на поверхности

земного шара. Что можно взять на плоскости вместо

окружностей? – Прямые. - Сколько прямых и каково их взаимное

расположение? – Две пересекающиеся прямые.

В заключение диалога подводится итог: “Рене

Декарт – великий французский математик,

предложивший использовать две взаимно

перпендикулярные прямые для введения координат

на плоскости, в последствии названные –

декартовой системой координат”.

Тема: “Сумма n-первых членов

арифметической прогрессии” (9 класс) (прием

“яркое пятно)

Начать урок можно с исторической зарисовки о

детстве великого математика Карла Гаусса.

Рассказывают, что в начальной школе, где учился

мальчик Карл Гаусс, ставший потом знаменитым

математиком, учитель, чтобы занять класс на

продолжительное время самостоятельной работой,

дал детям задание — вычислить сумму всех

натуральных чисел от 1 до 100. Но маленький Гаусс

это задание выполнил почти моментально. Он

увидел, что…

На доске:

![]()

Подводящий диалог:

- Что собой представляет последовательность

чисел 1, 2, …, 100? — Арифметическую прогрессию,

первый член которой равен 1, n-член равен 100, а

разность равна 1. - Что требуется найти? — Сумму 100 первых членов.

(Вводим обозначение. На доске: — сумма n-первых членов

— сумма n-первых членов

арифметической прогрессии). - Какова будет тема урока? — Сумма n-первых

членов арифметической прогрессии.

На доске появляется тема урока и условие

задачи:

Дано: ![]() –

–

арифметическая прогрессия,

![]()

Найти: ![]() .

.

Вопрос: как связать числа 101 и 50 с данными

“нашей задачи”. Что интересного вы заметили?

![]()

Запишите формулу суммы n-первых членов

арифметической прогрессии.

![]()

Тема: “Построение треугольника по трем

элементам” (7 класс) (противоречие между

необходимостью и невозможностью)

В начале урока учитель объясняет способы

построения треугольников по трем элементам.

Затем учащимся предлагается ответить на

вопрос: “Всегда ли можно построить треугольник

по указанным трем элементам?”

Дается задание: построить с помощью циркуля и

линейки треугольник со сторонами:

а) 5см; 6см; 7см;

б) 1см; 2см; 3см;

Учащиеся, опираясь на описанный учителем ход

построения, дают положительный ответ в пункте а),

а в пункте б) создается проблемная ситуация с

удивлением и затруднением (между необходимостью

и невозможностью выполнить задание)

Затем учитель ведет побуждающий диалог от

проблемной ситуации:

“Вы смогли выполнить задание? В чем

затруднение?” — “Нет. Окружности не

пересекаются”.

“Почему они не пересекаются? А когда

пересекутся?”

- Побуждение к выдвижению гипотез: “Какие есть

гипотезы?” — “Дело в длинах сторон. Одна сторона

много больше двух других (равна двум другим)”. - Побуждение к устной проверке гипотезы: “Согласны

с этой гипотезой? Почему?” — “Потому что для

любого треугольника верно свойство: длина

большей стороны меньше суммы длин двух других

сторон”.

В своей работе я использую следующую типологию

проблемных задач по математике

- Задачи с несформулированным вопросом.

- Задачи с недостающими данными.

- Задачи с излишними данными.

- Задачи с несколькими решениями.

- Задачи с меняющимся содержанием.

- Задачи на доказательство.

- Задачи на соображение, логическое рассуждение.

В своей работе:

1. Применяю сочетание традиционного объяснения

с созданием проблемных ситуаций.

2. Проблемные ситуации в основном применяю при

объяснении нового материала, решении задач

Вывод: Из опыта работы по использованию

проблемного обучения на уроках математики можно

сделать вывод: подготовка проблемного урока –

занятие не простое, трудоемкое, требующее

большой подготовки от учителя к каждому уроку,

умение организовать проблемные ситуации,

активизирующие умственную деятельность

учащихся. Возникает вопрос? Все ли обучение

должно быть проблемным? Я думаю, что проблемное

обучение должно сочетаться с традиционным

усвоением знаний, а главное — обучение должно

быть развивающим!

Вадия Фаритовна Васильева

Ход мастер-класса

Приветствие. Представление. Проведение интеллектуальной разминки.

Приём «Продолжи фразу»: Я предлагаю вам первую часть высказывания, концовку вы должны спрогнозировать сами.

Учитесь сами, не ждите… (когда жизнь вас научит)

Спрашивай и узнаешь, ищи и … (найдёшь) (монгольская посл.)

Для того чтобы усовершенствовать ум, надо… (больше размышлять, чем заучивать) (Р.Декарт).

Как блохи скачут мысли с человека на человека, но … (не каждого кусают).

Если у двух человек имеется по одному яблоку, и они ими обменяются, то у каждого из них окажется опять по одному яблоку. Если у каждого человека есть по одной идее, и они обменяются ими, … (то у каждого будет уже по две идеи )(Б.Шоу).

— Я надеюсь, что сегодня каждый из нас уйдёт, обогащённый множеством идей.

Использование проблемных ситуаций на уроке

как средство формирования УУД .

Развитие педагогической мысли в последнее десятилетие достигло апогея. Многие ведущие дидакты современности говорят о безоговорочном преимуществе такого обучения, в ходе которого ученик выступает как субъект познания и наравне с учителем участвует в учебном процессе. Одним из способов достижения такого результата является проблемное обучение, в ходе которого учителем создаются такие проблемные ситуации, которые принимаются учащимися как личностно-значимые. Такая проблемная ситуация преобразуется в учебную задачу, решая которую ученик овладевает универсальными учебными действиями.

Сегодня я хочу представить некоторые приемы создания проблемной ситуации в учебной деятельности на уроках математики.

1. Создание проблемной ситуации на основе домашних заданий.

Такие задания позволяют поставить учебные проблемы на уроке, к которым учащиеся подошли самостоятельно. По характеру эти задания могут быть различны: предварительное домашнее задание, выполнение практических действий, наблюдений.

Для примера возьмем урок алгебры в 10 классе.

Тема урока: Арксинус. Решение уравнения sin x=a.

За день до урока учащиеся получили задание:

Решите уравнения: а) sin x=1/2

б) sin x =1

в) sin x=0.

г) sin x=2/7.

Решение уравнений осуществляется с помощью числовой окружности. При записи ответа для первых трёх уравнений учащиеся не испытывают трудностей, а вот в четвёртом уравнении возникает проблема – как записать ответ.

Проблемная ситуация принимается учащимися, возникшее затруднение требует своего разрешения – это уже учебная проблема. Учащиеся высказывают свои гипотезы. В дальнейшем учитель умело управляет поиском учащихся, сообщает новые факты, направленные на обоснование выдвинутой гипотезы.

2. Создание проблемной ситуации на основе постановки предварительных заданий на уроке к материалу учебника.

Такие задания ставятся перед учащимися до изучения нового материала или в начале объяснения нового материала.

Для примера возьмём урок математики в 5 классе.

Тема урока: Числовые и буквенные выражения

Изучение новой темы начинается с постановки вопроса:

На доске записаны выражения:

78 + 37; 17 – а; 23 + с; 127 – 63; а + в; 71 – 18;

— Ребята, внимательно посмотрите, на какие две группы можно разделить эти выражения? Попросить записать их в два столбика:

78 + 37; 17 – а;

127 – 63; 23 + с;

71 – 18; а + в;

— почему вы пришли к такому разделению?

— дайте название каждому столбику (числовые и буквенные).

— сформулируйте тему сегодняшнего урока.

— «Числовые и буквенные выражения»

— Сегодня мы будем учиться читать и записывать буквенные выражения.

Такая работа требует логического анализа материала, активизирует внимание и мыслительную деятельность, делает восприятие материала более целенаправленным.

3. Создание проблемных ситуаций через решение задач, связанных с жизнью.

Здесь происходит сталкивание противоречий теоретических знаний и практической деятельности.

Школьникам предлагается выполнить такое задание, для выполнения которого у них недостаточно знаний, нужно ещё что-то новое узнать, изучить. Такие задания стимулируют познавательную деятельность, дети понимают, что выполнить его можно только после определённой теоретической подготовки. Противоречие между теоретическими знаниями и практической деятельностью приводит к проблемной ситуации, а в конечном итоге, к активизации познавательной деятельности.

Для примера возьмём урок математики в 5 классе.

Тема урока: Периметр прямоугольника.

Семья Димы летом переехала в новый дом. Им отвели земельный участок прямоугольной формы. Папа решил поставить изгородь. Он попросил Диму сосчитать, сколько потребуется штакетника, для изгороди, если на 1 погонный метр изгороди требуется 10 штук? Сколько денег потратит семья, если каждый десяток стоит 50 рублей.

Сразу же начинается обсуждение задачи: Какой Дима? На какой улице его дом? Диме нужно помочь. Но как? Возникает затруднение. Придётся нам решать эту проблему. Проблемная ситуация создана.

Для её решения высказываются ребятами различные предположения (может, сходим на место и попробуем прикладывать по всей длине огорода рейки, но это очень долго; можно спросить у старших дома; может, сами попробуем найти в учебнике какое-то решение и т.д.). Вместе выдвигаем и формулируем основную гипотезу: «нужно найти периметр прямоугольника, он и будет длиной изгороди». Записываем формулу, используем её на практике. Затем делаем вывод: формула периметра прямоугольника нужна. Доводим решение задачи до конца: Диме помогли!

4. Создание проблемных ситуаций при решении занимательных задач.

Для примера возьмём урок математики в 7 классе.

Тема урока: Тема: «Линейная функция»

Обычная форма задания. Функция задана формулой У = Х + 5. Найдите значение функции при Х = 0, 7, -5, 1.

Занимательная форма задания. Приглашаю к доске ученика, даю ему карточку, на которой написано У = Х + 5. На доске заготовлена таблица:

Один ученик из класса называет какое-нибудь значение Х. Ученик у доски вписывает это число в таблицу и, поставив его в формулу, находит и вписывает в таблицу соответствующее ему значение У. Затем другой ученик из класса называет другое значение Х и ученик у доски проделывает те же операции. Возникает проблема: “Угадать” формулу, записанную на карточке. Проблемная ситуация создана. Гипотеза: для того чтобы угадать формулу, надо найти какую-то закономерность. Продолжаем подставлять значения х и находим закономерность, и делаем вывод: зная закономерность, легко угадать формулу. В итоге выигрывает тот ученик, который первый назовет формулу.

9 кл. Тема урока «Сумма n-первых членов арифметической прогрессии»

Изучение вопроса о сумме n–первых членах арифметической прогрессии в 9-ом классе начинаю с рассказа:

«Примерно 200 лет тому назад в одной из школ Германии на уроке математики учитель предложил ученикам найти сумму первых 100 натуральных чисел. Все принялись подряд складывать числа, а один ученик почти сразу же дал правильный ответ. Имя этого ученика Карл Фридрих Гаусс.

В последствие он стал великим математиком. Как удалось Гауссу так быстро подсчитать эту сумму?»

Затруднение – как найти быстро сумму первых 100 натуральных чисел – проблемная ситуация для детей. Предположения учащихся (наверное, он выписывал все числа на листочке, а может быть взял в справочнике или знал какое-то правило и т.д.). С помощью учителя формулируют гипотезу: Гаусс знал какое-то правило (формулу) для быстрого счёта. Затем идёт поиск решений. Решение проблемы (1 + 100) × 50 = 5050.

Так как последовательность чисел 1, 2, 3,…,100 является арифметической прогрессией, то по этой формуле мы можем найти сумму любых первых членов арифметической прогрессии, поэтому выводим формулу суммы n-первых членов арифметической прогрессии.

Главный фактор занимательности – это приобщение учащихся к творческому поиску, активизация их самостоятельной исследовательской деятельности, так как уникальность занимательной задачи служит мотивом к учебной деятельности, развивая и тренируя мышление вообще и творческое, в частности. Они справились с проблемой!

5. Создание проблемных ситуаций через умышленно допущенные учителем ошибки.

Задачи с заведомо допущенными ошибками. Данный приём развивает внимание, активизирует мыслительную деятельность учащихся. В понимании детей учитель – это компьютер, который не может ошибиться никогда, и они обычно слепо копируют его решение. Иногда учителю полезно предложить “найти ошибки” в заданиях, которые выполнены верно. Чтобы проанализировать готовое решение, детям необходимо сначала самим правильно решить задачу. Проанализировав, сравнив, приходят к выводу, что решение верное. Но бывает, что ребёнок сам допускает ошибку. Возникает проблемная ситуация. Тогда на помощь приходит класс или учитель.

6. Создание проблемных ситуаций через решение задач на внимание и сравнение.

«Говорят, уравнение вызывает сомнение, но итогом сомнения может быть озарение!»

Попробуйте найти хотя бы одно решение уравнения: 28k + 30n + 31m = 365

(проблема, сложность в том, что уравнение содержит 3 неизвестных, что не изучается в школе). Однако любой ученик может найти решение, обратив внимание на числа. Достаточно очевидная гипотеза о том, что речь идет о количестве дней в календарном году, легко проверяется расчетами. Можно сделать вывод о том, что иногда для решения задачи требуется мысль, озарение, а не строгий алгоритм. “Смотреть – не значит видеть!”

Ответ: 365 – это количество дней в году, 28 – количество дней в феврале, 30 – количество дней имеют 4 месяца в году, 31 – количество дней имеют 7 месяцев в году.

Тогда: 28 ×1 + 30 ×·4 + 31 ×·7 = 365.

7. Создание проблемных ситуаций через противоречие нового материала старому, уже известному.

Здесь учитель должен подвести школьников к противоречию, вызывающему у них удивление или затруднение. Этот путь наиболее сложен, так как он в точности повторяет звено постановки проблемы в настоящем научном творчестве. Однако именно таким образом формируется творческая способность учащихся к самостоятельному осознанию противоречия и формулированию проблемы.

8. Создание проблемных ситуаций через различные способы решения одной задачи.

7 кл. Тема «Решение задач с помощью уравнений»

На заправке две цистерны. В начале посевной обе цистерны заполнены. В 1-ой было 59 т бензина, а во 2-ой – 44 т. Через сколько дней в цистернах останется одинаковое количество горючего, если ежедневно из 1-ой цистерны расходуется 5т, а из 2-ой – 2 т?

Решают с помощью уравнения (алгебраический способ решения).

59 – 5х = 44 – 2х

А вот вчера четвероклассник Стас, который не умеет решать такие уравнения, тоже смог её решить. Ученики удивлены: как же он смог решить эту задачу? (Проблема создана). Как вы думаете, не умея решать такие уравнения, он мог решить эту задачу? Дети выдвигают гипотезы (списал, спросил у родителей, посмотрел в ГДЗ, может быть есть другой способ решить задачу, не применяя уравнение и т.д.). Проверяют гипотезы, и кто-то из ребят решает задачу по действиям. Приходим к выводу, что он мог решить эту задачу только другим способом (арифметическим). Далее с помощью учителя убеждаются, что решить данную задачу проще с помощью уравнений.

При каких педагогических условиях проблемная ситуация способствует формированию УУД?.

Учитель должен знать основные приемы создания проблемных ситуаций, четко представлять характер познавательной деятельности на каждом её этапе, понимать сущность проблемного обучения, владеть его методикой.

В работе с учащимися учитель должен использовать разнообразные приемы и методы создания проблемных ситуаций и их разрешения; типология проблемных ситуаций должна быть многообразной.

Это условие исключает возможность учителя «работать по шаблону», требует гибкости и мастерства от педагога, дает «зеленый свет» педагогическому экспромту, творческому проведению урока. Это в свою очередь, формирует у учащихся критичность мышления, творческие продуктивные приемы мыслительной деятельности. Дети всегда «начеку», они не «спят на уроке, зная что учитель скажет (сделает, попросит выполнить) дальше», учащиеся внимательны в течении всего урока, а так как учитель неординарен, многообразен, то и ребята (подражая ему) творчески подходят, к выполнению любого задания, решению любой проблемной ситуации: они ищут все возможные варианты решения, а не останавливаются на одном .

Педагогу необходимо применять на уроке все виды проблемных заданий – проблемный вопрос, проблемные задания практического характера, проблемные задачи.

Важным условием эффективности проблемного обучения для активизации познавательной деятельности является факт «принятия» учеником проблемы как своей личной, т.е. переход проблемной ситуации в учебную проблему. У любой деятельности есть мотив. У познавательной деятельности мотивом является интерес к познавательному, значимость познавательного для субъекта. Следовательно, каждый ученик должен заинтересоваться предметом изучения, проблема должна быть для него интересной, значимой, требующей решения.

Несомненно, решение проблемной ситуации должно идти по определенному, логически обусловленному плану. Должна четко соблюдаться структура, познавательной деятельности на этапе решения проблемы: актуализация прежнего опыта, поиск известных способов решения, отказ от них, формулирование гипотезы о способах решений проблемы, доказательство и проверка гипотезы.

Все этапы решения проблемы характеризуются самостоятельностью познавательной деятельности учащихся. Но это не исключает помощи учителя. Педагог обязан оказать помощь, строго дозированную и своевременную.

Как помочь на уроке? Это не в коем случае не подсказки. Вовремя заданный вспомогательный вопрос, переформулировка проблемного задания, обращение к опыту ребят, показ какого-либо объекта на картинке, организация практического действия, наблюдение из окна – вот неполный перечень того, чем владеет учитель, того, что может помочь учащимся, натолкнуть на мысль. Иногда и это не приносит успеха, тогда учитель делает вывод, что проблема учащимся не доступна (пока) и откладывает ее «на потом».

Когда это происходит на уроке впервые, некоторые ученики бывают так заинтригованы, заинтересованы настолько, что упорно ищут ответ, решение в дополнительной литературе, в интернете, у домочадцев, у старшеклассников после уроков. К следующему учебному дню треть класса уже знает ответ на вопрос. Такая ситуация повторялась у нас не раз, и с каждым разом все больше учащихся активно искали и находили самостоятельно, без задания учителя, нужную информацию. Так, даже из затруднительного положения, учитель извлекает пользу.

В заключении можно сказать, что использование проблемных ситуаций на уроках:

прежде всего формирует регулятивные универсальные учебные действия, обеспечивая выращивание умения решать проблемы. Наряду с этим происходит формирование и других универсальных учебных действий: за счёт использования диалога – коммуникативных, необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п. – познавательных.

Ребята больше думают, чаще говорят, активнее формируют мышление и речь и им очень нравится, что они сами могут объяснить увиденные явления, опыты, формулы. Это мотивирует школьников к усвоению нового материала, включая в работу практически весь класс. Диалогический поиск решения, в отличие от изложенных готовых сведений, обеспечивает понимание нового знания каждым учеником. Они учатся отстаивать собственную позицию, рискуют, проявляют инициативу.

Список использованной литературы.

Кульневич С. В., Лакоценина Т. П. Современный урок. Часть ІІІ: Проблемные уроки. — Ростов-н/Д: Изд-во «Учитель», 2005.

Куланин Е. П. Как подготовить и провести проблемную беседу. «Математика» — приложение к газете «Первое сентября»

Лернер И. Я. Проблемное обучение. – М: «Наука», 1980.

Лоповок Л. М. Тысяча проблемных задач по математике. – М: «Просвещение», 1995.

Манвелов С. Г. Основы творческой разработки урока математики. – Статьи из газеты «Математика», 1997.

Матюшкин А. М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении. – М: «Просвещение», 1991.

Окунев А. А. Как учить не уча. – Санкт-Петербург: «Нева», 1998.

«Развитие познавательной и творческой активности учащихся через технологию проблемного обучения»

Цель: показать развитие познавательной и творческой активности учащихся через технологию проблемного диалога, создание проблемных ситуаций на уроке.

Ход занятия:

Одна из серьезных проблем современной школы — нежелание большинства учащихся учиться. Такое состояние порождает ряд других не менее катастрофических проблем:

• усиливается репрессивная, принудительная составляющая учебного процесса, что вызывает еще большее отторжение учения;

• подавляются творческие начала, разрушаются личностные качества учащихся.

Сегодня мне хотелось бы представить вам в действии технологию проблемного диалога. Она даёт возможность учителю создать условия, для того чтобы ученик сам добывал знания, учился самостоятельно решать поставленные перед ним задачи. Всё это позволяет обучать ребёнка в режиме деятельностного подхода. Что соответствует требованиям стандартов нового поколения. А учитель, как образно замечает Л.С.Выготский, “… должен быть рельсами, по которым свободно и самостоятельно движутся вагоны, получая от них только направление собственного движения».

Т.е. учитель играет роль режиссёра учебного процесса. Он мотивирует школьников к самостоятельному принятию решения. Корректирует их действия. Участвует в обсуждении и ищет способы, чтобы включить в работу каждого ученика. Это в целом ведёт к формированию УУД: личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных.

Эпиграфом к современному обучению может служить стихотворения Н .Рыленкова «Урок как дорога в будущее»

Пока идёшь за кем-то вслед,

Дорога не запомнится.

Зато, куда б ты не попал,

И по какой распутице

Дорога та, что сам искал

Вовек не позабудется.

К сожалению, очень часто учитель не предоставляет свободы ученику, когда он пытается ответить на вопрос. Учитель не ждёт, сразу же задаёт другой наводящий вопрос. Можно ли учить так, чтобы каждый ребёнок рассуждал над проблемой своим путём, своим темпом, но при необходимости мог сопоставить свою точку зрения с одноклассниками, может даже изменить её? Да, можно. Проанализировав ситуацию в классах, где веду математику, пришла к выводу: Математика начинается вовсе не со счета, что кажется очевидным, а с…загадки, проблемы.

Помочь ученику раскрыться, лучше использовать свой творческий потенциал помогает создание проблемных ситуаций на уроке.

Проблемное обучение – это «начальная школа» творческой деятельности.

Сегодня под проблемным обучением понимается такая организация учебных занятий, которая предполагает создание под руководством учителя проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению, в результате чего происходит творческое овладение профессиональными знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных способностей.

Технологию проблемного диалога можно применять при изучении любой школьной дисциплины и на любой образовательной ступени и потому необходима каждому учителю.

Что нужно учителю для освоения технологии?

Всего две вещи нужны учителю для осознанного освоения технологии проблемного диалога: знания и желание их применять.

АВТОРОМ ЭТОЙ ТЕХНОЛОГИИ ЯВЛЯЕТСЯ Мельникова Елена Леонидовна

Из каких этапов состоит проблемно-диалогический урок?

Этапы урока по технологии проблемного диалога

1. Создание проблемной ситуации учителем и формулирование учебной проблемы учениками.

2. Выдвижение версий решения проблемы.

3. Актуализация имеющихся знаний.

4. Составление плана решения проблемы.

5. Поиск решения проблемы – открытие нового знания.

6. Выражение решения проблемы и применение нового знания на практике.

!!! Модель не жёсткая. В рамках каждой темы возможны существенные вариации при сохранении основных этапов.

Я сегодня остановлюсь на первом этапе: создание проблемной ситуации учителем и формулирование учебной проблемы учениками. Для меня в процессе обучения главным является постановка перед учащимися на уроках небольших проблем и стремление решить их вместе с детьми.

Как же создавать проблемные ситуации? Об этом мы сегодня и поговорим.

Проблемная ситуация — состояние умственного затруднения, вызванного в определенной учебной ситуации объективной недостаточностью ранее усвоенных учащимися знаний и способов умственной и практической деятельности для решения возникшей познавательной задачи.

Типы проблемной ситуации: с удивлением и с затруднением

Ученик должен сформулировать проблему. А учитель должен создать для этого условия. А делает он это с помощью двух диалогов.

Виды диалогов

Побуждающий диалог

Вопросы учителя, побуждающие детей высказывать различные версии решения проблемы

Подводящий диалог

Цепочка вопросов, последовательно приводящих к правильному ответу, запланированному учителем

ПО МНЕНИЮ АВТОРОВ технологии, побуждающий и подводящий диалоги имеют достоинства и недостатки.

Побуждающий диалог

Вопросы учителя, побуждающие детей высказывать различные версии решения проблемы

+ Развивает творческое мышление.

+ Максимально близок к жизненным ситуациям.

— Ученики могут увести в сторону от темы.

— Невозможно рассчитать время на уроке.

Подводящий диалог

Цепочка вопросов, последовательно приводящих к правильному ответу, запланированному учителем

+ Развивает логическое мышление.

+ Просчитывается по времени.

+ Ведет к нужному результату коротким путем.

— В меньшей степени развивает творчество и инициативу.

Сегодня я остановлюсь на побуждающем диалоге. Чтоб создать его, учитель использует следующие приёмы (их 4)

Приёмы создания проблемной ситуации

Прием 1. Проблемная ситуация с противоречивыми положениями создается одновременным предъявлением классу противоречивых фактов, теорий, мнений. В данном случае факт понимается как единичная научная информация, теория – система научных взглядов, мнение – позиция отдельного человека. Побуждение к осознанию противоречия осуществляется репликами: «Что вас удивило? Что интересного заметили? Какое противоречие налицо?».

Прием 2. Проблемная ситуация со столкновением мнений учеников класса создается вопросом или практическим заданием на новый материал. Побуждение к осознанию противоречия осуществляется репликами: «Вопрос был один? А мнений сколько?» или «Задание было одно? А выполнили вы его как?». И далее общий текст: «Почему так получилось? Чего мы еще не знаем?».

Прием 3. Проблемная ситуация с противоречием между житейским (т.е. ограниченным или ошибочным) представлением учеников и научным фактом создается в два шага. Сначала (шаг 1) учитель выявляет житейское представление учеников вопросом или практическим заданием «на ошибку». Затем (шаг 2) сообщением, экспериментом, расчетами или наглядностью предъявляет научный факт. Побуждение к осознанию противоречия осуществляется репликами: «Вы что думали сначала? А что оказывается на самом деле?».

Прием 4. Проблемная ситуация с противоречием между необходимостью и невозможностью выполнить задание учителя создается практическим заданием, не сходным с предыдущим. Побуждение к осознанию проблемы осуществляется репликами: «Вы смогли выполнить задание? В чем затруднение? Чем это задание не похоже на предыдущее?».

Предлагаю следующие варианты создания проблемных ситуаций на уроках математики.

1. Создание проблемных ситуаций через умышленно допущенные учителем ошибки.

В понимании детей учитель – это компьютер, который не может ошибиться никогда, и они обычно слепо копируют его решение.

Пример №1. Тема «Линейные уравнения с одной переменной». (7 класс)

Решаю быстро уравнение:

(3Х + 7) • 2 – 3 = 17

6Х + 14 – 3 = 17

6Х = 17 – 14 – 3

6Х = 0

Х = 0

Естественно при проверке ответ не сходится Проблемная ситуация. Ищут ошибку. Дети решают проблему. После этого учащиеся очень внимательно следят за мыслью и решением учителя. Результат — внимательность и заинтересованность на уроке.

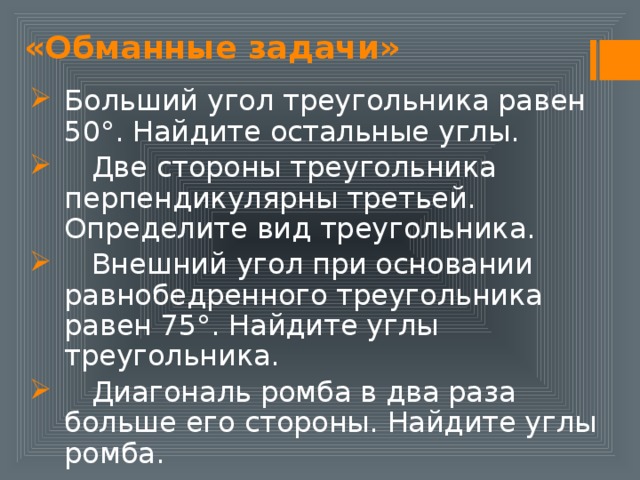

Пример №2. «Обманные задачи»:

а) Постройте прямоугольник со сторонами 2, 3 и 5 см.

б) Больший угол треугольника равен 50°. Найдите остальные углы.

в) Две стороны треугольника перпендикулярны третьей. Определите вид

треугольника.

г) Внешний угол при основании равнобедренного треугольника равен 75°. Найдите

углы треугольника.

д) Диагональ ромба в два раза больше его стороны. Найдите углы ромба.

2.Создание проблемных ситуаций через использование занимательных заданий. Прием «яркое пятно» — заключается в сообщении классу интригующего материала, но при этом связанного с темой урока. Это может быть использование сказки, легенды, фрагмента из художественной литературы, случая из истории науки, культуры, повседневной жизни и т.д.

Пример №1. Тема: «Линейная функция»(7 класс)

Обычная форма задания:

функция задана формулой  . Найдите значение функции при x = 0, 7, -5, 1.

. Найдите значение функции при x = 0, 7, -5, 1.

Занимательная форма задания: Приглашаю к доске ученика, даю ему карточку, на которой написано  .

.

|

Х |

|||||||

|

У |

На доске заготовлена таблица:

Ученик из класса называет какое-нибудь значение х. Ученик у доски вписывает это число в таблицу и, поставив его в формулу, находит и вписывает в таблицу соответствующее ему значение у. Затем другой ученик из класса называет другое значение х и ученик у доски проделывает те же операции. Задача класса – “угадать” формулу, записанную на карточке. Проблемная ситуация создана. Выигрывает тот ученик, который первый назовет формулу.

Пример №2. Тема: «Формулы сокращённого умножения»(7 класс)

Преступники украли в банке большую сумму денег. Их поймали, но похищенную сумму установить не удалось. Преступники категорически отказываются назвать её, утверждая, что записали это число в виде степени и зашифровали не только основание, но и её показатель. Экспертам удалось узнать основание степени. Это число 597. Но каким был показатель не говорят. После очередного допроса преступники сказали, что показатель степени является корнем уравнения

( 2y +1)² – 4y² =9

y = 2

597² = (600 – 3)² =6002 -2 • 600 • 3 + 3² = 360000 – 3600 + 9 =356409

Пример №3. Тема «Сумма n-первых членов арифметической прогрессии» (9 класс)

Изучение вопроса о сумме n–первых членах арифметической прогрессии в 9-ом классе начинаю с рассказа: “Примерно 200 лет тому назад в одной из школ Германии на уроке математики учитель предложил ученикам найти сумму первых 100 натуральных чисел. Все принялись подряд складывать числа, а один ученик почти сразу же дал правильный ответ. Имя этого ученика Карл Фридрих Гаусс. В последствие он стал великим математиком. Как удалось Гауссу так быстро подсчитать эту сумму?”

Проблемная ситуация: как найти быстро сумму первых 100 натуральных чисел?

Решение проблемы (1 + 100) • 50 = 5050

Последовательность чисел 1, 2, 3,…,100 является арифметической прогрессией. Теперь выводим формулу суммы n-первых членов арифметической прогрессии.

Главный фактор занимательности – это приобщение учащихся к творческому поиску, активизация их самостоятельной исследовательской деятельности, так как уникальность занимательной задачи служит мотивом к учебной деятельности, развивая и тренируя мышление вообще и творческое, в частности.

3. Создание проблемных ситуаций через решение задач, связанных с жизнью. Прием «актуальность» — состоит в обнаружении смысла, значимости предлагаемой темы для самих обучающихся, лично для каждого.

Пример №1. Тема «Периметр прямоугольника»( 5 класс)

Семья Димы летом переехала в новый дом. Им отвели земельный участок прямоугольной формы. Папа решил поставить изгородь. Он попросил Диму сосчитать сколько потребуется штакетника, для изгороди, если на 1 погонный м. изгороди требуется 10 штук? Сколько денег потратит семья, если каждый десяток стоит 50 рублей.

Проблемная ситуация: нужно найти длину изгороди (периметр прямоугольника).

Пример №2. Тема «Проценты»( 5 класс)

Вы знаете, что в этом году я выиграла в лотерею. Размер выигрыша 10 тыс. руб. Но я получу не все деньги. Вычитают подоходный налог 13%. Я хочу, чтобы вы помогли сосчитать, какую сумму я получу.

Вопрос: «А как же мы вам поможем, если мы не знаем, что такое процент?»

Проблемная ситуация создана. Ребята с удовольствием работают в течении всего урока. В конце урока дорешивают задачу до конца. Я вижу радостные лица ребят. Они справились с проблемой!

4.Создание проблемных ситуаций через выполнение практических заданий.

Пример.№1. Тема «Площадь квадрата»(5 класс)

К уроку вам было дано задание из газеты склеить 1 м². Вы сделали это? Молодцы. Давайте посмотрим, сколько человек поместится на нём. Выясняем, что 4 человека. Как вы думаете, возможно ли на квадратной площадке со стороной 30 км. поместить всё население мира ?( 6,5 млрд.)

Проблемная ситуация: нужно найти площадь площадки (площадь квадрата)

Пример №2. Тема «Координатная плоскость»( 6 класс)

На этапе активного и осознанного усвоения нового материала, а также на этапе закрепления применяю практические работы «Животные на плоскости», «Астрономия и координатная плоскость». Ребята строят точки по координатам и рисуют животных и созвездия, затем рассказывают про них. Также выполняют творческие работы, сами предлагают свои рисунки и по ним составляют задания.

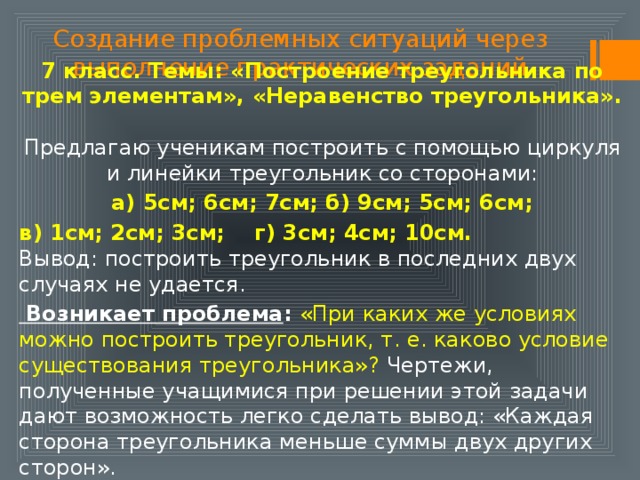

Пример № 3.Темы: «Построение треугольника по трем элементам», «Неравенство треугольника».( 7 класс)

Теорему о неравенстве треугольника вводим при изучении темы «Построение треугольника по трем элементам», решая задачу на построение треугольника по трем его сторонам. Предлагаем ученикам построить с помощью циркуля и линейки треугольник со сторонами: а) 5см; 6см; 7см; б) 9см; 5см; 6см;

в) 1см; 2см; 3см; г) 3см; 4см; 10см.

Ребята работают самостоятельно и приходят к тому, что построить треугольник в последних двух примерах не удается. Возникает проблема: «При каких же условиях существует треугольник»? Чертежи, полученные учащимися при решении этой задачи, дают возможность легко сделать вывод: «Каждая сторона треугольника меньше суммы двух других сторон». Доказываем полученную теорему.

5. Создание проблемных ситуаций через решение задач на внимание и сравнение. Задается вопрос (задание), которое выявляет разные мнения учеников класса, сталкивая их. Какие же мнения верные?

Пример№1. Третьекласснице Даше учительница дала задание сосчитать, сколько треугольников изображено на рисунке. Она нашла 5 треугольников. Подошла Лена и нашла 7 треугольников. Кто из них прав? Попробуем посчитать вместе.

Определите, сколько треугольников вы видите на рис.1 и квадратов на рис.2а, б?

Что общего в данных фигурах, а в чём различие?

Пример №2. Тема: «Площадь трапеции». (8 класс)

При выводе формулы для вычисления площади трапеции учитель предлагает учащимся воспользоваться ранее изученными формулами для вычисления площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, свойствами площадей.

Ребята предлагают различные способы:

а) провести диагональ и найти площадь трапеции как сумму площадей двух треугольников;

б) провести две высоты и найти площадь трапеции как сумму площадей прямоугольника и двух прямоугольных треугольников;

в) провести прямую, параллельную боковой стороне трапеции и найти площадь трапеции как сумму площадей параллелограмма и треугольника.

Пример №3. Тема: «Четырехугольники». ( 8 класс)

К моменту изучения темы «Квадрат» учащимся знакомы такие виды четырехугольников как прямоугольник, ромб и их свойства. Прошу учащихся сформулировать определение квадрата. На что они дают два разных определения: «Квадратом называется прямоугольник, у которого все стороны равны» или «Квадратом называется ромб, у которого все углы прямые». Оба определения верные. Обсуждаем почему имеет право быть каждое из них.

6.Создание проблемных ситуаций через противоречие нового материала старому, уже известному. Дается задание, выполнение которого вызывает затруднения при имеющемся уровне знаний и умений. Почему не смогли выполнить задание?

Пример№1. Тема «Формулы сокращённого умножения»( 7 класс)

Вычисляем (2 • 5)²= 2² •5² = 100

(3 • 4)²= 3² • 4² = 9 • 16 = 144

(5 : 6)² = 5² : 6² = 25 : 36

(3 + 4)² = 3² + 4² = 9 + 16 = 25

Попробуйте сосчитать по-другому.

( 3 + 4)² =7² = 49

Проблемная ситуация создана. Почему разные результаты?

( 3 +4)² ≠ 3² + 4²

7. Создание проблемных ситуаций через различные способы решения одной задачи.

Пример. Тема «Решение задач»( 7 класс)

На заправке села две цистерны. В начале посевной обе цистерны заполнены. В 1 было 59 т бензина, а во 2 — 44 т. Через сколько дней в цистернах останется одинаковое количество горючего, если ежедневно из 1 цистерны ежедневно расходуется 5т, а из 2 — 2 т.

Решают с помощью уравнения (алгебраический)

59 – 5х = 44 – 2х

А вот вчера четвероклассник Стас, который не умеет решать такие уравнения, тоже смог её решить.

Проблемная ситуация: какой способ он предложил (арифметический)

8. Создание проблемных ситуаций через выполнение небольших исследовательских заданий.

Пример№1. Тема «Длина окружности»( 6 класс)

Ещё древние греки находили длину окружности по формуле  , где d — это диаметр окружности.

, где d — это диаметр окружности.

Вопрос: а что же такое π ?

Работаем в парах, выполняя необходимые измерения.

1.Опоясать стакан ниткой, распрямить нитку, длина нитки примерно равна длине окружности стакана. Чтобы получить более точный результат, нужно это проделать несколько раз. Занесите данные в следующую таблицу.

|

С1 |

С2 |

С3 |

С сред. |

|

|

2.Измерьте диаметр стакана линейкой. Данные занесите в таблицу.

3.Найдите значение  , как неизвестного множителя. Можно пользоваться калькулятором.

, как неизвестного множителя. Можно пользоваться калькулятором.

4.Каждой паре занести вычисленное значение  в таблицу на доске.

в таблицу на доске.

Полученные значения

|

1 пара |

2 пара |

3 пара |

|

среднее арифметическое =( 1 пара +2 пара +3 пара):3 Значение |

это бесконечная дробь, современные машины могут определить до миллиона знаков после запятой.

это бесконечная дробь, современные машины могут определить до миллиона знаков после запятой.

=3,1415926…

=3,1415926…

Для того, чтобы легче запомнить цифры надо сосчитать количество букв в каждом слове высказывания: «Это я знаю и помню прекрасно» или «Нужно только постараться и запомнить всё как есть: три, четырнадцать, пятнадцать, девяносто два и шесть!»

В дальнейшей работе мы будем использовать значение  =3,14

=3,14

Исследование проведено. На уроке кроме исследовательской работы удачно использовалась работа в парах. Сотрудничество и взаимопомощь принесли желаемый результат. Проблема решена.

Имея успех в небольших исследованиях на уроках, некоторые ребята вовлекаются в более серьёзные исследования, требующие много времени. Это уникальная возможность для ученика сделать своё открытие, узнать то, что до него никто не знал. Исследования помогают расширить кругозор ученика, повысить самооценку, самоутвердиться, формировать исследовательскую компетентность.

Рекомендации учителям по созданию проблемных ситуаций на уроке.

1.Подводить к противоречию с уже известным и предлагать самим находить способ разрешения.

2. Побуждать делать сравнения, обобщения, выводы.

3. Создавать ситуации включения, используя задания, связанные с их жизненным опытом.

4. Использовать задачи с заведомо допущенными ошибками.

5. Предлагать практические исследовательские задания.

6. Отыскивать различные способы решения одной и той же задачи.

7. Излагать различные точки зрения на один и тот же вопрос.

8.Учить составлять задачи по статистическим данным своего населённого пункта.

Итак, сегодня я познакомила вас с технологией проблемного диалога. Чтобы создать его я применяю различные приёмы, в частности, создание проблемной ситуации.

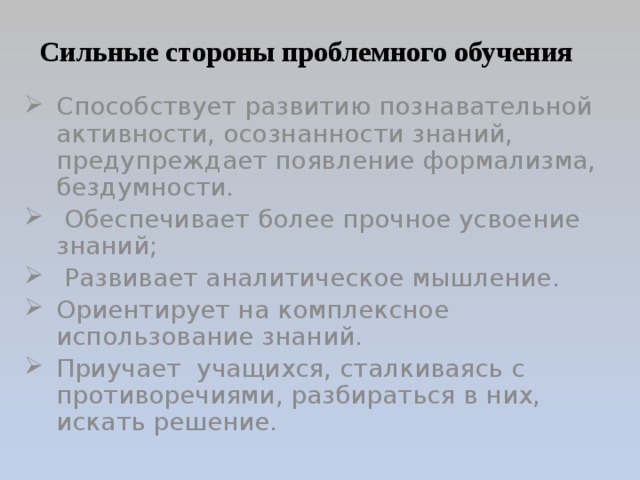

Преимущества технологии проблемного диалога

Проблемный диалог является мощным источником мотивации познавательной деятельности учащихся.

Проблемный диалог реализуется на любой ступени обучения.

Проблемный диалог дает учителю широкие возможности выбора методов, форм и средств обучения.

В работу включается практически весь класс, что гарантирует усвоение нового материала большинством учеников.

Обеспечивает более качественное усвоение знаний, приучает учащихся мыслить, развивает их интеллектуальные способности и активность.

Вывод:

Сегодня я попыталась показать вам, что использование технологии проблемного диалога, в частности, создание проблемных ситуаций на уроках математики не только формирует ту систему математических знаний, умений и навыков, которая предусмотрена программой, но и самым естественным образом развивает у школьников познавательную и творческую активность. Ситуация затруднения школьника в решении задач приводит к пониманию учеником недостаточности имеющихся у него знаний, что в свою очередь вызывает интерес к познанию и установку на приобретение новых. Всякий раз при разрешении проблемной ситуации я с удовольствием наблюдаю, как ребята не только усваивают новое для себя, но и переживают этот процесс как «открытие» ещё чего-то неизвестного: кто сдержанно (старшеклассники), а кто с нетерпением и восторгом (шестиклассники), торопясь, чтобы его не опередили в «открытии», и обижаясь иногда на себя, если не сумел быть первым, а иногда на меня «почему выбрала другого, а не меня». А мне на каждом уроке приходится думать о том, как ободрить его, заставить поверить в свои силы, снова увидеть горящие глаза. Именно это заставляет меня искать что-то новое, всегда быть в поиске.

Выбор за тобой

«Это невозможно!» — сказала Причина.

«Это безрассудство!» — заметил Опыт.

«Это бесполезно!» — отрезала Гордость.

«Попробуй…» — шепнула Мечта.

Литература

1.Мельникова Е.Л. Проблемный урок, или как открывать знания с учениками: Пособие для учителя. — М., 2002.

2.Мельникова Е.Л. Технология проблемного диалога: методы, формы, средства обучения // Образовательные технологии. Сборник материалов. М., Баласс, 2008.

3. Кульневич С.В. Современный урок. Часть II Проблемные уроки. – Ростов на Дону:

Учитель,2006

8

Текст работы размещён без изображений и формул.

Полная версия работы доступна во вкладке «Файлы работы» в формате PDF

ВВЕДЕНИЕ

Считается, что теоретическую основу современной технологии проблемного обучения разработал Джон Дьюи. Основываясь на результатах своей деятельности в опытной школе Чикаго (США), в 1909 г. в книге «Как мы мыслим» он заявил о высокой эффективности обучения, в котором организована активная деятельность по самостоятельному решению детьми учебных проблем. Отвергая догматическое обучение, Дьюи впоследствии обосновал и психологические механизмы способности ребёнка решать проблемы.

В отечественной педагогике идеи проблемного обучения стали актуальными начиная со второй половины 1950-х гг., а в 1960-е гг. в научно-педагогической и методической литературе обосновывается богатый потенциал решения учебных проблем, и выявляются способы организации проблемного обучения.

Можно сказать, что проблемное обучение является современным уровнем развития практической педагогики и дидактики.

Цель курсовой работы – раскрыть теоретические положения, особенности содержания и методики проблемного обучения в педагогическом процессе.

Объект исследования – процесс проблемного обучения.

Предмет исследования – методы, формы, содержание проблемного обу- чения в учебной деятельности.

Актуальность данной технологии определяется развитием высокого уровня мотивации к учебной деятельности, активизации познавательных интересов учащихся, что становится возможным при разрешении возникающих противоречий, создании проблемных ситуаций на уроке. В преодолении посильных трудностей у учащихся возникает постоянная потребность в овладении новыми знаниями, новыми способами действий, умениями и навыками.

§1. Сущность проблемного обучения

Сущность проблемного обучения заключается в такой организации учебно-познавательной деятельности учащихся, при которой эта деятельность приобретает целенаправленный поисковый характер. Он начинается с их участия в постановке вопросов, с уяснения сути проблемы и проблемных задач, заложенных в учебных программах и учебниках, в проблемном изложении учебного материала педагогом и его пояснении учебной информации. Поисковый характер учебной деятельности учащихся раскрывается в процессе разрешения проблемы с использованием разнообразных видов их самостоятельной работы.

В проблемных вопросах, в отличие от непроблемных, всегда присутствует определенное скрытое противоречие. Необходимость уяснения и вскрытия этого противоречия уже является одной из характерных особенностей проблемной ситуации. При этом большое значение приобретает также мотивационная сторона проблемной ситуации. Мотивация состоит в наличии у ученика такого уровня и объема знаний, умений и навыков, который был бы достаточным для того, чтобы начать поиск неизвестного результата или способа выполнения задания. При ощущении же и осознании их недостаточности ученик самостоятельно стремится восполнить имеющиеся пробелы в своих знаниях, умениях и навыках. Иначе он не сможет воспринять суть ситуации, и она утратит для него роль учебной проблемы.

Проблемное обучение представляет собой способ развития сознания человека через самостоятельное разрешение им познавательных проблем, содержащих в себе противоречия, или через его активное участие в процессе разрешения этих проблем.

Противоречия являются важнейшей чертой содержательного аспекта проблемного обучения, закономерно возникающей и раскрывающейся в процессе познавательной деятельности ученика и являющейся источником ее движения и развития. Примерами таких противоречий могут быть:

1) противоречия между исходными знаниями и новыми, парадоксальными фактами, не укладывающимися в известную теорию и разрушающими ее;

2) противоречия между пониманием научной важности проблемы и отсутствием необходимой теоретической базы для ее решения;

3) противоречия между теоретически возможным способом решения проблемы и его практической нецелесообразностью;

4) противоречия между существованием определенного многообразия концепций и отсутствием надежной теории для объяснения данных фактов;

5) противоречия между практически доступным результатом и отсутствием его теоретического обоснования;

6) противоречия между большим количеством фактических данных и отсутствием общего метода их обработки и анализа.

Все указанные противоречия обычно возникают вследствие наличия определенного дисбаланса между теоретической и практической информацией, избытком одной из них и недостатком другой, или наоборот [Бондаренко, Пономарев и др., 2005, с. 253 – 255].

Общие функции проблемного обучения:

1) усвоение учениками системы знаний и способов умственной и практической деятельности;

2) развитие интеллекта учащихся, т. е. их познавательной самостоятельности и творческих способностей;

3) формирование диалектико-материалистического мышления школьников;

4) формирование всесторонне и гармонично развитой личности.

Специальные функции проблемного обучения:

1) воспитание навыков творческого усвоения знаний (применение системы логических приемов или отдельных способов творческой деятельности);

2) воспитание навыков творческого применения знаний (применение усвоенных знаний в новой ситуации) и умений решать учебные проблемы;

3) формирование и накопление опыта творческой деятельности (овладение методами научного исследования, решения практических проблем и художественного отображения действительности);

4)формирование мотивов учения, социальных, нравственных и познавательных потребностей [Махмутов, 1975, с. 20 – 23].

Технология проблемного обучения раскрывается через постановку (преподавателем) и разрешение (учеником) проблемного вопроса, задачи и ситуации, выступающих центральными категориями этой технологии.

Вопрос может содержать в себе скрытое противоречие, вызывать различные, порой противоположные позиции при его разрешении. Например, высказывание «завтра ожидается холодный южный ветер» содержит противоречие: южный, но холодный. Почему? Ответ: потому что циклон. Могут ли существовать горячий снег, жареный лед и т.д.? Поиски ответов на подобные вопросы стимулируют мысль, активизируют мышление, заставляют ученика думать.

Проблемная задача выступает простейшим, частным случаем проблемы, когда последняя состоит всего лишь из одной задачи. Она представляет собой учебно-познавательную задачу, вызывающую стремление к самостоятельному поиску путей, способов и средств рационального ее решения. В основе проблемной задачи обычно лежит противоречие между существующими знаниями. Пример проблемной задачи: «Возможна ли привязка типового проекта к определенной местности»? Для решения этой задачи требуется провести специальный поиск способа действий или найти какие-то недостающие данные: провести разведку местности, сделать ее геодезическую съемку, исследовать в лаборатории характеристики грунта, определить розу ветров и т.п.

Проблемные задачи принципиально отличаются от тренировочных, цель которых состоит не в поиске нового способа решения, а закрепление у учеников навыка применения определенного известного метода [Бондаренко, Пономарев и др., 2005, с. 255 – 257].

Важным является то, что формой реализации принципа проблемности в обучении является учебная проблема. Учебная проблемная ситуация представляет собой психическое состояние мыслительного взаимодействия ученика или класса с некоторой проблемой под руководством преподавателя. Для такой ситуации характерным является психологическое состояние интеллектуального затруднения. Иными словами, человек, воспринимая проблему, осознает, что ему недостает, например, знаний для ее решения, он не может выполнить задачу известными ему способами и поэтому должен найти новые способы. У него возникает потребность активно мыслить, чтобы ответить на вопрос «почему»? Потребность, как известно, рождает мотив, побуждающий человека думать и действовать.

Проблемная ситуация является начальным моментом мышления, вызывающая познавательную потребность ученика и создающая внутренние условия для активного усвоения новых знаний и способов деятельности [Дышинский, Лурье, Людмилов, 1975, с. 56].

Проблемные ситуации можно подразделять по нескольким основаниям:

1) по области научных знаний или учебной дисциплине (русскому языку, математике и тому подобное);

2) по направленности на поиск недостающего нового (новых знаний, способов действия, выявления возможности применения известных знаний и способов в новых условиях);

3) по уровню проблемности (очень острые противоречия, средней остроты, слабо или неявно выраженные противоречия);

4) по типу и характеру содержательной стороны противоречий (например, между житейскими представлениями и научными знаниями, неожиданным фактом и неумением его объяснить и тому подобное) [Кудрявцев, 1991, с. 18].

Серия проблемных вопросов должна преобразовать проблемную ситуацию в проблемную задачу, то есть в модель поиска решения, где известно, что «дано», что «требуется доказать» и планомерно рассмотреть различные пути, средства и методы решения.

Различается четыре основных типа проблемных ситуаций:

1) ситуация нехватки знаний (учащиеся не могут решить задачу, ответить на вопрос из-за отсутствия необходимых знаний);

2) ситуация новых условий (необходимые знания у детей, однако им предстоит придумать, как применить имеющиеся знания и умения в новых условиях);

3) ситуация противоречия между теоретической возможностью и практической осуществимостью (например, ученику надо выбрать из нескольких известных ему способов решения самый рациональный);

4) ситуация противоречия между полученным практическим результатом и отсутствием знаний для того, чтобы объяснить, как и почему получен именно такой результат [Матюшкин, 2008, с. 87 – 90].

В проблемном обучении главное – не мгновенный выход на решение проблемы, а своеобразная «путепроходческая» работа. Преподаватель, зная оптимальный путь решения, ориентирует поисковую деятельность учащихся, постоянно подводя их к «разгадке».

§2. Система методов проблемного обучения

Система общих методов:

1) объяснительно иллюстративный;

2) репродуктивный;

3) проблемное изложение;

4) частично-поисковый;

5) исследовательский метод.

Система методов проблемного обучения представляет собой органическое сочетание общих и бинарных методов.

В целом можно говорить о пяти дидактических способах организации процесса проблемного обучения (то есть общих методах), представляющих собой три вида изложения учебного материала учителем и три вида организации им самостоятельной учебной деятельности учащихся:

1) монологическом;

2) рассуждающем;

3) диалогическом;

4) эвристическом;

5) исследовательском [Лернер, 1981, с. 94 – 104].

Монологический метод – предполагает изложение обучающим учебного материала с целью объяснения учащимся готовых выводов науки в форме рассказа или школьной лекции с применением аудиовизуальных средств и формирования у учащихся знаний и умений на уровне их восприятия и понимания.

На первый взгляд кажется, что использовать монологический метод довольно просто: рассказал, показал, прочитал, объяснил, повторил. Однако каждому учителю известно, как это трудно сделать. Трудно удержать внимание учащихся на учебном материале, поддержать их интерес к нередко неинтересным для них явлениям и фактам. Поэтому при монологическом методе необходимо обращать особое внимание на приёмы, усиливающие его возможности.

Приём проблемного изложения – применительно к монологическому методу характеризуется спорадическим возникновением проблем.

Прием нахождения аналогии – формирует готовность восприятия учебного материала путем концентрации внимания учащихся на конечной цели — нахождении аналогии изучаемому событию, явлению, процессу, личности и т. п.

Приём обнаружения противоречий – активизирует способность анализировать, выделять главное.

Рассуждающий (показательный) метод – предполагает объяснение учебного материала путём постановки проблемы и показа учащимся логики научного исследования, формирование у них способов поисковой деятельности. Деятельность учащихся носит репродуктивный характер, но возможности побуждения к учебной деятельности шире, чем при монологическом методе.

Приём логического изложения – формирует у учащихся понятие о логике и способах решения научной или практической проблемы. В монолог преподавателя вводятся элементы рассуждения, порядок следования сообщаемых фактов выбирается таким образом, чтобы объективные противоречия содержания были представлены особенно подчёркнуто и возбуждали познавательный интерес учащихся и желание их разрешить.

Приём предположения – в нём в отличие от приёма логического изложения учащимся предлагается после постановки учителем проблемного вопроса, предположить на какие факты опираются, доказывая свою правоту, сторонники той или иной точки зрения. Использование этого приёма возможно как индивидуально, так и в варианте парного и группового взаимодействия. В качестве подсказки можно предложить опорные слова и выражения. Последующее сопоставления собственного варианта с объяснением учителя способствует формированию у учащихся способов поисковой деятельности [Котова, Шиянов, 2000, с. 134 – 136 ].

Диалогический метод – предполагает проведение сообщающей беседы с целью объяснения учебного материала учителем, усвоения его учащимися. Ученики при этом методе активно участвуют в постановке проблемы и её решении путём выдвижения предположений и самостоятельного доказательства своих гипотез, что способствует формированию у них умений речевого общения, самостоятельной деятельности и коллективной мыслительной деятельности.

В беседе преподаватель привлекает учащихся к ответам на такие вопросы, которые обращены к имеющимся у них знаниям и умениям. Доля их самостоятельности в учебной деятельности определяется количеством вопросов репродуктивного характера.

Особенно привлекательным в данном методе является его динамичность, он может перейти и в эвристический, и при необходимости в монологический, кроме того, может применяться практически на любом этапе урока.

Из приёмов, соответствующих этому методу, назовем следующие:

Приём создания проблемной ситуации – в нём, в отличие от приёма проблемного изложения, проблемные вопросы вызывают удивление, создают познавательное затруднение, вызывают эмоции. Решаются они самими детьми при помощи учителя следующим образом: уяснение и постановка проблемы; формулирование вариантов решения; оценка их предпочтительности; выбор средств оптимального решения [Махмутов, 1987, с. 84 – 90].

Следует отметить, что данный приём может использоваться и в эвристическом, и в исследовательском методах.

Эвристический метод – предполагает проведение эвристической беседы с решением познавательных задач. Открытие нового закона, правила и тому подобное совершается не учителем при участии учащихся, а самими учащимися под руководством и с помощью учителя.

Для проведения уроков с использованием данного метода используются следующие приёмы:

Приём альтернативной ситуации – предполагает выбор вариантов исторического развития реально существовавших в истории. Проблемный вопрос в данной ситуации начинается со слов: Что было бы, если…[Лернер, 1981, с. 106 – 108].

Исследовательский метод – предполагает организацию учителем самостоятельной работы учащихся по решению проблемных заданий с целью усвоения ими новых понятий и способов действий и развития у них интеллектуальной и других сфер [Махмутов, 1987, с. 84 – 90].

§3. Структура проблемного урока

Принято различать три основных звена в технологии проблемного обучения:

1) осознание общей проблемной ситуации, ее анализ;

2) формулировка конкретной проблемы, решение проблемы (выдвижение, обоснование гипотез, последовательная проверка их);

3) проверка правильности решения проблемы.

В зависимости от того, какие и сколько звеньев задействованы в учебном процессе, можно выделить три уровня реализации технологии проблемного обучения. При традиционной технологии обучения учитель сам формулирует и решает проблему (выводит формулу, доказывает теорему и т.д.). Ученик же должен понять и запомнить чужую мысль, запомнить формулировку, принцип решения, ход рассуждения. Первый уровень технологии проблемного обучения характеризуется тем, что учитель ставит проблему, формулирует ее, указывает на конечный результат и направляет самостоятельные поиски ученика [Котова, Шиянов, 2000, с. 149].

После проведенного анализа переход идет на этап формулирования проблемы, преобразования задачи, сравнения, поиска аналогов и др. В результате проделанной работы ученики выдвигают вариант или варианты решения проблемы. Затем выбранный вариант (варианты) проверяются, исключаются неверные заключения уточняются и развиваются достоверные положения [Богданова, 2011, с. 58].

У ученика воспитывается способность самостоятельно и формулировать, и решать проблему, а учитель только указывает на нее, не формулируя конечного результата.

И, наконец, на третьем уровне учитель даже не указывает на проблему: ученик должен увидеть ее самостоятельно, а увидев, сформулировать и исследовать возможности и способы ее решения.

В итоге воспитывается способность самостоятельно анализировать проблемную ситуацию и видеть проблему, находить правильный ответ. Если учитель чувствует, что учащиеся затрудняются выполнить то или иное задание, то он может ввести дополнительную информацию, снизить тем самым степень проблемности и перевести учащихся на более низкий уровень технологии проблемного обучения. Трехуровневая технология проблемного обучения применима при постановке задачи на «открытие» простого математического закона, правила правописания, исторической или биологической закономерности [Котова, Шиянов, 2000, с. 149].

Также не стоит забывать, что на таких уроках следует ставить акцент на устное изложение, а точнее диалог, который может быть как живое общение преподавателя с учениками, либо как внутренний диалог [Богданова, 2011, с. 61].

§4. Опыт проведения проблемных уроков в начальной школе

Л.В. Иванова, учитель начальных классов МОУ «Лицей №2» г. Воронежа и С.Г. Студенцова, учитель начальных классов МБОУ «Гимназия №5» г. Воронежа используют следующие варианты создания проблемных ситуаций на уроках математики:

1) создание проблемных ситуаций через умышленно допущенные учителем ошибки;

2) создание проблемных ситуаций через использование занимательных заданий;

3) создание проблемных ситуаций через решение задач, связанных с жизнью;

4) создание проблемных ситуаций через решение задач на внимание и сравнение;

5) создание проблемных ситуаций через различные способы решения одной задачи;

6) создание проблемных ситуаций через выполнение небольших исследовательских заданий.

Они приводят следующие примеры.

Пример №1. Ввести скобки как средство обозначения порядка действий.

Учащиеся выполняют вычисления по двум различным программам, приводящим к одинаковым выражениям, но различным результатам.

1 программа. Из числа 56 вычесть 15. К полученной разности прибавить 23.

56-15+23=64

2 программа. К числу 15 прибавить 23. Из числа 56 вычесть полученную сумму.

56-15+23=18.

— Что вы замечаете?

Выражения в левой части обоих равенств одинаковые, а их значение, разные. (Предъявление двух противоречивых фактов – создание проблемной ситуации).

— Почему получились разные ответы?