Урок 10 курса «Основы Православной культуры».

Добро и зло. Совесть

Вы узнаете:

— О подсказках совести

— Как исправлять ошибки

В православии добро – это то, что:

— помогает росту души человека;

— помогает другим людям;

— радует Бога.

Зло – то, что удаляет от этих добрых целей. У слова зло в православии есть синоним: грех.

Грех – это недобро чувство, мысль или дело. Грех противоречит голосу совести . Грех и преступление — не одно и то же. Всякое преступление есть грех, но государство не всякий грех считает преступлением.

Человеку на его грех указывает не милиционер, а его собственная совесть. Ведь у любого твоего недоброго поступка всегда есть свидетель: твоя же душа.

ОТРЕЧЕНИЕ ПЕТРА

Евангелие рассказывает, как один из самых близких учеников Христа апостол Петр убежал в минуту ареста Учителя. Всю ночь он таился людей. Наконец одна женщина присмотрелась к нему и сказала: «Так вот он всегда ходил с этим арестованным Иисусом!». Петр стал отпираться: «Не знаю, что ты говоришь». Он сделал несколько шагов, и вновь люди заголосили: «Да, точно, этот был с тем преступником!». И снова Петр отрёкся, даже поклявшись, что не знает Иисуса. Через час ему пришлось ещё раз поклясться в том же самом. Так за одну ночь он трижды отрёкся от Христа.

И тут петух пропел утреннюю зарю… И Петр вспомнил, что еще вечером Христос сказал ему слова, оказавшиеся пророчеством: «истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречёшься от Меня». Тогда Петр мужественно ответил: «хотя бы надлежало мне и умереть с Тобою, не отрекусь от Тебя». Теперь же при крике петуха Петр вспомнил это предсказание Христа и заплакал от горького стыда. В этих слезах обновилась его душа. Впредь он не будет бояться ничего, будет проповедовать учение Христа и за это будет казнен.

Когда человек предает тех, кто любит его, или отрекается от них, душа не может радоваться. Даже разум иногда может оправдывать такой поступок. Он может шептать: «Ну, от тебя ничего ведь не зависело! Так будет лучше для всех! Никто ничего не узнает, а тебе будет хорошо!».

От этих лукавых «мудрых советов» человека защищает совесть. Для честного человека боль совести важнее любых доводов. Кстати, слово грех, возможно, происходит от слова греть; гореть: от греха просыпается совесть и начинает жечь душу.

РАБОТА СОВЕСТИ

Вложив совесть в человека, Творец поручил ей два дела:

— Перед выбором совесть подсказывает, как должен поступить человек.

— После ошибки совесть срабатывает как тревога: «Так нельзя! Исправься!».

У совести есть очень важная особенность: если забыть о нанесенных ею ранах, они никогда не зарастут. Даже спустя многие годы совесть может напомнить о былой неправде. Например, радость, получаемая от интересной поездки, может исчезнуть — потому что совесть вдруг подняла из глубин твоей памяти что-то, о чем не хотелось бы помнить.

Поэтому самое главное в жизни человека – быть в ладу со своей совестью. Надо уметь ее слышать и поступать по ее подсказкам, исправляя свои прошлые ошибки.

Некоторые стараются просто забыть свои собственные слабости.

Помните песенку крокодила Гены из известного мультфильма:

Может, мы обидели кого-то зря,

Календарь закроет этот лист.

К новым приключениям спешим, друзья!

Эй, прибавь-ка ходу, машинист!

Получается, будто можно не придавать значения чужим слезам: день закончится, всё забудется само собой, наступит новый день с новыми развлечениями и приключениями!

На самом деле если совесть стала досаждать нашей памяти и уму, то обратиться можно только к одному лекарству. Оно называется – раскаяние.

РАСКАЯНИЕ

Раскаяние (или покаяние) – это изменение той оценки, которую человек дает своим поступкам. Тот свой поступок, который раньше виделся тебе хорошим, смешным, остроумным, даже необходимым, теперь ты же оцениваешь как глупый, нечестный, трусливый.

Первый шаг покаяния – согласие с протестующим криком твоей совести.

Второй шаг в покаянии – это переворот твоих стремлений.

Покаяние совсем не похоже на признание своей математической ошибки. Песенка крокодила Гены хороша именно по отношению к тем ошибкам, которые бывают в школьных тетрадках. Понял, что был неправ, – ничего, учись дальше… Но когда речь идет о злых поступках, при покаянии надо не просто признать свою ошибку, а даже разозлиться на нее. Кающийся человек именно ненавидит свой недавний поступок. Выталкивает его из своей жизни и из своего сердца. Даже плачет.

Представь: мальчик бросил булыжник в чужое окно. И целых полчаса всем приятелям с гордостью рассказывал о своем «подвиге». А через полчаса в этот двор въехала «скорая помощь». И врачи побежали в ту самую квартиру с разбитым окном. Оказывается, осколки разбитого стекла попали в лицо ребенку, который спал у окна… И теперь недавний «герой» готов отдать все на свете – лишь бы не было этого его «подвига». То, чем он гордился, теперь для него стало поводом ля глубочайшего стыда и позора.

Вслед за переменой в самооценке должна произойти и внешняя перемена. Исправь свою прошлую ошибку делом. Найди дело, противоположное совершённому греху.

Украл? – Верни.

Солгал? – Наберись сил сказать правду.

Пожадничал? – Подари.

Сказал злое слово? – Попроси прощения.

К сожалению, не всегда делом можно успеть исправить причиненное зло… Но если такая возможность еще есть – надо спешить делать добро.

У христиан есть и третье средство раскаяния: покаянные молитвы к Богу. Самая простая из них – «Господи, прости!».

И еще надо знать, что не всякое покаяние помогает. Иногда люди делают вид, будто делают зарядку. А на самом деле лишь изобразили пару движений. И кого же они так обманули? Себя.

Вот так же некоторые подделывают раскаяние. Они думают, что можно скороговоркой сказать «Прости, мама» или «Прости, Господи!» — и можно спешить к новым приключениям. Как зарядку надо делать до пота, так и каяться надо искренне, а порою — до слез.

Но после таких слез приходит радость. Ведь теперь между душой, совестью, Богом и друзьями больше нет постыдной тайны.

ВРЕЗКА Святые мысли

Если ты заболел и ищешь исцеления, то прежде всего позаботься о совести. Все, что она говорит, сделай — и найдешь пользу

(святой Марк Подвижник).

Дверь покаяния всегда открыта и неизвестно, кто прежде войдет в нее, — ты ли осуждающий или осуждаемый тобою (святой Серафим Саровский).

ВОПРОСЫ и задания:

1. Есть полушуточное определение человека: «человек — это животное, умеющее краснеть». Объясните его.

2. Какие два важнейших дела у совести?

3. Связаны ли между собой два выражения: бессовестный человек и мертвая душа.

4. Почему покаяние называют лекарством для души? Как оно лечит?

5. Каковы этапы покаянных действий?

Что такое совесть?

Совесть – это чувство моральной ответственности за собственное поведение перед самим собой и перед другими людьми. С точки зрения психологии, совесть – это когнитивный процесс, заставляющий человека давать оценку своим поступкам и испытывать чувство вины, если эти поступки противоречат его нравственным ценностям. Она выполняет функцию «навигатора», помогающего человеку делать правильный выбор в любых ситуациях.

Слово «совесть» пришло в русский язык из старославянского (исходное написание – «съвѣсть»). Оно образовано из двух частей: приставки «со», означающей нечто совместное, и слова «весть» («знание» или «осознание»). То есть, речь идёт об осознанном соучастии или об осознании важности своих действий для общества. Современные филологи считают это слово калькой греческого слова συνείδησις (калька – это заимствование не самого слова, а способа его образования).

Примеры проявления совести

Совесть представляет собой сложное психологическое явление, принимающее много разных форм. Чаще всего она проявляется как:

- корректирующий фактор, заставляющий менять своё поведение в соответствии с представлениями о морали и нравственности;

- побуждающий фактор, заставляющий человека целенаправленно предпринимать действия, соответствующие его идеалам;

- запрещающий фактор, не позволяющий совершать плохие поступки, за которые будет стыдно перед окружающими или самим собой;

- оценочный фактор, заставляющий нас оценивать каждый совершённый поступок и оказывающий соответствующее влияние на психоэмоциональное состояние.

Совесть не позволяет человеку игнорировать наличие выбора. Если присутствует возможность сделать (или не сделать) нечто, что повлияет на благополучие других людей, совесть привлекает наше внимание к этому выбору, не позволяя пройти мимо. Кроме того, совесть постоянно оценивает этичность наших мыслей, заставляя нас чувствовать вину даже в случае, если никаких дурных поступков за этими мыслями не последовало.

Совесть в понимании Фрейда

Зигмунд Фрейд посвятил изучению совести значительную часть своей научной деятельности. В частности, он пишет о ней в работах «Я и Оно» и «Недовольство культурой». Он обнаружил, что совесть начинает формироваться ещё в детстве, при этом на неё влияют как врождённые факторы, так и жизненный опыт. В своих работах Фрейд определяет совесть как внутреннее восприятие неприемлемости определённых желаний.

С точки зрения Фрейда, формирование совести связано с психосексуальным развитием. Маленький ребёнок ничего не знает о морали, нравственности, справедливости, эстетике и других категориях, определяющих совесть. Его можно назвать аморальным, поскольку он ещё не умеет ограничивать себя в своих желаниях и не понимает, почему какие-то поступки могут быть плохими. Поэтому роль совести для ребёнка играют родители – они наказывают и поощряют его, давая понять, какое поведение для него является желательным.

В дальнейшем влияние родителей и наставников ослабевает, и функции сдерживания начинает выполнять частично сформировавшаяся совесть. Фрейд предложил рассматривать некую сущность (он назвал её «Сверх-Я»), которая предписывает человеку определённые внутренние запреты и требования, играет роль морального и нравственного ограничителя. При этом фундаментом для вновь образовавшейся совести он считал авторитет родителей.

В понимании Фрейда, совесть – это внутренний цензор, предъявляющий к человеку жёсткие требования. Этот «цензор» не способен полностью предотвратить нежелательные действия, но впоследствии подвергает человека мучительной руминации, карая его за плохие поступки. В дальнейшем человек предпочтёт прислушиваться к своей совести, заведомо зная, какие последствия ожидают его в ином случае.

Таким образом, Фрейд приписывает совести двойственную природу. С одной стороны, она представляет собой добродетель, обеспечивающую человеку моральный, нравственный и этический самоконтроль. С другой стороны, это суровый внутренний судья, который может подвергнуть человека излишне жестокому моральному наказанию и даже спровоцировать расстройство психики.

Совесть в представлении философов

В европейской философии нового времени совесть рассматривается как познавательно-моральная способность, позволяющая человеку формировать оценочные суждения, чувствовать ответственность и намеренно принимать сторону добра. Также её рассматривают как некий «внутренний голос», объясняющий человеку, как его поступки выглядят со стороны и как они отражаются на других людях.

Иммануил Кант называл совесть «практическим разумом» или «моральным сознанием». Стоит отметить, что в большинстве европейских языков слово «совесть» созвучно со словами «знание», «осознание» (как мы выяснили выше, в старославянском языке это слово образовалось таким же образом). Поэтому в кантианстве большое значение придаётся познавательным, оценочным и императивным функциям совести.

Поскольку в философии рассматриваются различные трактовки природы совести, её роль в жизни человека также определяется по-разному. Она может рассматриваться и как позитивный фактор, и как негативный. В первом случае совесть считается зовущей, мотивирующей, побуждающей к совершению правильных поступков. Во втором – критичной, судящей, укоряющей, устрашающе-предостерегающей. Также в данное понятие часто вкладывается религиозный подтекст, и совесть рассматривается как голос Бога, наставляющий и направляющий нас.

Отличия совести от стыда

Стыд – это сильно выраженная отрицательная эмоция, возникающая при наличии внешнего наблюдателя. То есть, человек испытывает стыд в тех ситуациях, когда ему кажется, что кто-то неодобрительно воспринимает совершённый им поступок. Ключевая особенность стыда заключается в том, что стыдно может быть перед кем-то. Большинство людей не беспокоится о том, что выглядит смешно, глупо или неуклюже, если этого никто не видит. Основная причина стыда – страх разочаровать другого человека, в результате чего его отношение может измениться в худшую сторону.

В отличие от стыда, совесть – это строго внутреннее качество, моральный компас, подсказывающий нам, какой выбор сделать в той или иной ситуации. Она позволяет нам самостоятельно оценивать свои поступки до, во время и после их совершения. Если обязательное условие для стыда – наличие внешнего наблюдателя, то совести таковой не нужен. Даже точно зная, что о плохом поступке никто не узнает, человек всё равно будет терзаться муками совести.

Стыд – явление относительное, зависящее от культуры. Если в определённом обществе какое-то поведение считается нормой, то и стыда оно не вызывает. В другом обществе такое поведение может считаться предосудительным, и человек, уличённый в чём-то подобном будет сгорать от стыда. Совесть всегда работает одинаково. Конечно, она зависит от моральных и этических представлений, принятых в определённом обществе. Но представления о добре и зле во всех культурах примерно одинаковы.

В некоторых случаях стыд и совесть буквально противоречат друг к другу. К примеру, школьнику может быть стыдно за то, что он «недостаточно крутой» для своего класса, если все его одноклассники курят на переменах. И чувство стыда может подталкивать его к тому, чтобы тоже закурить. Но при этом он осознаёт, что это плохо. А значит, чувство совести, наоборот, будет удерживать его от этого поступка.

Откуда берётся совесть?

На протяжении большей части человеческой истории люди приписывали совести божественную природу. То есть, они считали, Бог наделил нас ей, чтобы ограничить возможность вредить окружающим. Но по мере развития философии, биологии и психологии, появились и более научные объяснения. В частности, Дарвин в своих работах об эволюции писал, что у нас есть внутреннее стремление заботиться о других особях своей популяции. И совесть является регулирующим механизмом, который активизируется, если мы начинаем действовать эгоистично.

Если вынести за скобки религиозные и мистические предположения, существует две основных теории возникновения совести:

- эволюционная (совесть – возникший в результате естественного отбора механизм регуляции отношений в обществе);

- интуитивная (совесть – эстетическое переживание, стремление к моральному и нравственному совершенству).

Стоит отметить, что вторая теория не отрицает влияния эволюционных процессов. Просто она исходит из того, что совесть – это внутреннее стремление человека к самосовершенствованию, желание быть идеальным, гордиться собой и своим моральным обликом.

Если же говорить о том, откуда берётся совесть у конкретного человека, то здесь также рассматривается два варианта:

- она является врождённой особенностью;

- она приобретается в процессе социализации.

Первая версия ближе к эволюционной теории. Она подразумевает, что наличие совести заложено в нас на генетическом уровне. Конечно, для её корректной работы важно, чтобы ребёнок усвоил, что такое добро и что такое зло. Только умея различать эти две категории, возможно руководствоваться совестью при совершении морального выбора. Кроме того, для полноценного формирования совести важно, чтобы ребёнок совершил некоторые ошибки и ощутил её влияние.

Вторая версия рассматривает совесть как результат интериоризации морального опыта (и она, соответственно, ближе к интуитивной теории о происхождении совести). Сторонники этой версии считают, что совесть у ребёнка формируется под влиянием внешних факторов. В частности, он перенимает опыт «значимых других» (родителей, опекунов, воспитателей, сверстников). На основании чужого и собственного опыта у него формируется внутренняя нравственная способность оценивать и контролировать своё поведение.

Зигмунд Фрейд предложил альтернативную теорию, согласно которой совесть формируется в процессе психосексуального развития. В детстве ребёнок аморален, не умеет отличать добро от зла, не способен ограничивать себя в своих желаниях. Родители и воспитатели, поощряющие или наказывающие его, формируют у него базовые представления о добре и зле, которые и служат основой для совести.

Содержание статьи

- Что такое совесть?

- Совесть в Священном Писании

- Природа совести

- Совесть — всеобщий нравственный закон

- О хранении чистоты совести

- Что такое угрызения совести?

- Совесть в психологии

- Народные пословицы о совести

- О совести на Правмире:

- Фильмы о совести:

- Счет невечерний. От 17 сентября. Вера и совесть

- О совести

- Как разбудить свою совесть?

Что такое совесть?

Совесть — это своего рода духовный инстинкт, который быстрее и яснее различает добро от зла, нежели ум. Кто следует голосу совести, тот не будет сожалеть о своих поступках.

В Священном Писании совесть еще называется сердцем. В Нагорной проповеди Господь Иисус Христос совесть уподобил “оку” (глазу), посредством которого человек видит свое нравственное состояние (Мт. 6:22). Господь еще совесть уподобил “сопернику,” с которым человеку необходимо примириться до того, как он предстанет пред Судьей (Мт. 5:25). Это последнее наименование указывает на отличительное свойство совести: противиться нашим плохим поступкам и намерениям.

Наш личный опыт убеждает нас также в том, что этот внутренний голос, называемый совестью, находится вне нашего контроля и выражает себя непосредственно, помимо нашего желания. Подобно тому, как мы не можем себя убедить, что мы сыты, когда мы голодны, или что мы — отдохнувшие, когда мы усталые, так мы не можем себя убедить в том, что мы поступили хорошо, когда совесть говорит нам, что мы поступили плохо.

Совесть в Священном Писании

Воля Божия становится известной человеку двумя способами: во-первых, посредством его собственного внутреннего существа и, во-вторых, через откровения или заповеди, сообщенные Богом и воплотившимся Господом Иисусом Христом и записанные пророками и апостолами. Первый способ сообщения воли Божией называется внутренним, или естественным, а второй — внешним, или сверхъестественным. Первый — психологического характера, а второй — исторического.

О существовании внутреннего, или естественного, нравственного закона ясно свидетельствует ап. Павел, говоря: когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то не имея закона, они сами себе закон, ибо показывают, что дело закона у них написано в сердцах (Рим. 2:14-15). И на основании этого закона, написанного в сердцах, образовались среди языческих народов и составлялись писаные законы, служившие руководством для общественной жизни и воспитывавшие в каждом в отдельности человеке нравственную свободу. Хотя эти нравы и законы были несовершенны, все же без них было бы хуже, так как водворился бы в человеческом обществе совершенный произвол и распущенность. При недостатке попечения падает народ, как листья, — говорит премудрый (Притч. 11:14).

О присутствии в человеке естественного закона нравственности каждому говорит его совесть. Сказавши о деле закона, написанном в самой природе язычников, апостол присоединяет: свидетельствует их совесть(Рим. 2:15). Совесть имеет основание во всех трех известных психических силах: в познании, чувствовании и воле. Самое слово совесть (от ведать, знать), а также обычные выражения: совесть заговорила, совесть признает или совесть отвергает, — показывают, что в совести есть элемент познания. Далее, ощущение в совести радости или скорби, мира или недовольства и беспокойства сродняют совесть с чувством. Наконец, мы выражаемся: совесть удерживает меня от этого, или совесть заставляет меня сделать это, следовательно, относим совесть к воле. Таким образом, совесть есть «голос» (как обыкновенно выражаются), возникающий из своеобразного сочетания всех трех психических способностей. Он возникает от отношения самосознания человека к самоопределению и его деятельности.

Совесть имеет такое значение для деятельности, какое логика имеет для мышления. Или как присущие человеку чувство рифмы, такта и т.д — для поэзии, музыки и т.д. След., совесть есть нечто первобытное, врожденное человеку, а не производное, навязанное. Она всегда свидетельствует о богоподобии человека и необходимости исполнения заповедей Божиих. Когда искуситель соблазнял в раю Еву, то сейчас же явилась на страже своей совесть, извещая о непозволительности преступления заповеди Божией. Ева сказала: плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть (Быт. 3:2-3). Потому-то еще древние говорили про совесть: est Deus in nobis, т.е. в совести ощущается нами не только человеческое, но и выше-человеческая, или божеская, сторона. И по словам премудрого Сираха, Бог положил око свое на сердцах людей (Сир. 17:7). В этом сущность несокрушимой силы и величия совести по отношению к человеческим намерениям и действиям. С совестью нельзя торговаться, сговариваться, вступать в сделки: совесть неподкупна. Нет надобности в рассуждениях и умозаключениях, чтобы услышать решение совести: она говорит непосредственно. Лишь только помыслил человек совершить что-либо дурное, сейчас же является на свой пост совесть, предостерегая его и угрожая ему. А после совершения дурного дела совесть немедленно карает и мучит его. Не напрасно говорят, что не человек владеет совестью, а совесть владеет человеком. Человек находится в зависимости от своей совести.

Как действует совесть? По своим действиям совесть различают законодательную и судящую(наказующую). Первая есть масштаб для измерения наших действий, а последняя есть результат этого измерения. Ап. Павел называет законодательную совесть свидетельствующей о поступках (язычников; Рим. 2:15). А в другом месте: Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом (Рим.9:1). Но в Свящ. Писании больше говорится о совести судящей. Так Адам после грехопадения, Каин после братоубийства, братья Иосифа после мщения невинному — все они испытывают терзания совести в своей душе. Во 2-й книге Царств говорится о разбитом сердце, т.е. об осудившей совести (гл.24:10). В псалмах Давида не один раз говорится о подобном состоянии человека. В Новом Завете говорится о книжниках и фарисеях, приведших к Господу Спасителю грешницу, что: они начали уходить один за другим, обличаемые совестью (Ин.8:3). В посланиях ап. Петра и Павла, в местах о совести, больше говорится о совести судящей, т.е. награждающей или наказывающей.

Какие существуют состояния человеческой совести? Так как совесть есть естественный голос, слышимый в самой природе человека, то вследствие этого она находится в тесной связи со всем состоянием души человека, в зависимости от ее нравственного развития — от образования, образа жизни и вообще истории. Эта мысль подтверждается и Свящ. Писанием. История Откровения имеет своей задачей наиболее ясно раскрывать закон, и притом в согласии его с собственным познанием человека. Ап. Павел признает постепенное возрастание в человеке нравственной мудрости и требует этого, когда говорит: Всякий, питаемый молоком, несведущ в словах правды, потому что он младенец; твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к различению добра и зла (Евр. 5:13-14); и еще: И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная (Рим.12:2). Развитие и совершенствование совести зависит как от образования ума, так и от усовершенствования воли. Строгая справедливость, в частности — любовь к истине и согласование практических действий с теоретическим познанием, — вот главные основы ясности, остроты и живости совести (совестливости). А внешние вспомогательные средства к тому есть: наставления родителей, голос и пример лучшей части общества, и главное — Свящ. Писание, ясно и в во всей чистоте раскрывающее нравственные истины и правосудно обличающее человеческие пороки.

Если совесть находится в зависимости от общего состояния человека, умственного и нравственного, образовавшегося под влиянием среды, как отдельного лица, так и целых народов, которое очень часто бывает извращенным, то по этой причине голос совести слышится разными людьми совсем по-разному, порой противоречиво. Из истории известно, что люди совершают иногда самые жестокие действия, даже страшные преступления, ссылаясь на голос своей совести. Вспомним для примера об инквизиции, об обычае языческих народов умерщвлять слаборожденных детей и одряхлевших стариков и т.п. Да и между нами нередко один со спокойной совестью совершает то, от чего совесть другого возмущается. Наконец, в одном и том же человеке совесть может говорить в разное время по разному. Отсюда следует, что проявляется совесть не у всех одинаково, что голос ее может быть истинным и неистинным, и то и другое в различной степени. Потому-то ап. Павел в послании к коринфянам говорит о немощной или заблуждающейся совести, о совести идолов, т.е. совести, признающей идолов за действительные силы (1 Кор. 8:7,13). След., не может быть принято мнение тех, кто думает, что совесть человека содержит «полный и организованный нравственный закон, одинаковое и всегда равное содержание», и потому в случаях заблуждения и нравственной порчи ему следует только присмотреться к своей совести, чтобы понять свое заблуждение, свое извращенное состояние и обратиться на лучший путь.

История жизни языческих народов и их обращение в христианство не подтверждает этого взгляда. История говорит, как о том, что не у всех народов существует одинаковый кодекс заповедей, так и о том, что при обращении язычников в христианство дело не ограничивалось только напоминанием о содержимом их совести. Происходила трудная и продолжительная работа во всем существе язычника, непрерывное и настойчивое влияние на все его сознание. Оттого-то борьба миссионеров с языческими суевериями и нравами далеко не легка, — как было бы, если бы эта теория о совести была верна. Но, тем не менее, эта борьба возможна, дает результаты, и язычники обращаются в христианство. А это и есть признак того, что для всех людей открыта возможность исправлять свою совесть и руководствоваться правильными и чистыми ее указаниями. Каждый человек есть образ и подобие Божие.

Истинность или ошибочность, уверенность или сомнительность (вероятность) — вот свойства законодательной совести. Совесть же судящую мы называем спокойной или беспокойной, мирной или тревожной, утешительной или мучительной. В Свящ. Писании она называется совестью благой, чистой, непорочной или злой, порочной, оскверненной, сожженной. Перед иудейским синедрионом ап. Павел свидетельствовал, что он всей доброй совестью жил перед Богом до сего дня (Деян.23:1). Ап. Петр увещает христиан иметь добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе (1 Пет. 3:16 и 21). В послании к евреям, ап. Павел выражает уверенность, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно (13:18). Он заповедует священнослужителям иметь таинство веры в чистой совести (1 Тим. 3:9). И сам подвизаюсь иметь непорочную совесть перед Богом и людьми (Деян. 24:16), говорит он о себе. В послании к евреям, апостол называет совесть злой или порочной, когда призывает приступить с искренним сердцем, с полной верой, кроплением [Кровию Христовой] очистив сердце от порочной совести. (Евр.10:22). В послании к Титу апостол называет совесть «оскверненной», когда говорит о людях: осквернены ум их и совесть. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны и неспособны ни к какому доброму делу (Тит 1:15). Сожженными же в совести апостол называет тех лжесловесников, через которых в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам обольстителям и учениям бесовским (1 Тим. 4:1-2). Жжение обозначает здесь мучительное сознание вины.

По силе или энергии совесть называют решительной или скрупулезной. Ей сродни совесть мнительная. Она свойствена лицам, склонным к унынию и не доверяющим средствам очищения от грехов. Под влиянием страстей и шума мира совесть часто плохо слышна человеку и становится приглушенной. Если часто заглушать голос совести, то он становится все тише, совесть болеет, отмирает, и такой процесс оканчивается смертью совести, т.е. состоянием бессовестности.

Но, говоря о состоянии бессовестности, мы понимаем не отсутствие в человеке карательной силы совести, а только отсутствие совестливости, т.е. попрание всех божеских и человеческих законов и прав, отмирание всякого нравственного чувства. Конечно, бури страстей и шум этого мира могут заглушить и карательный голос совести. Но и в этом случае судящая совесть сказывается в человеке. Она тогда сказывается в тайном унынии, меланхолии, тоске, в состоянии безнадежности. А когда затихают страсти и шум мира (что случается в течение всей жизни, но в особенности перед смертью), тогда злая совесть обрушивается на человека со всей яростью. Она тогда производит в человеке беспокойство и боязливость, и мучительное ожидание будущего воздаяния. Каин, Саул, Иуда, Орест могут послужить образцами. Так что совесть есть или ангел-утешитель, или диавол-мучитель.

Мы привели все выдержки из свящ Писания, относящиеся к человеческой совести. Осталось указать только на одно место в послании ап. Павла к коринфянам; оно читается так: Совесть же разумею не свою, а другого; ибо для чего моей свободе быть судимой чужой совестью? (1 Кор. 10:29). В этих словах совесть представляется индивидуальной инстанцией: это значит, что каждый человек имеет совесть только для себя. Из этого следует, что я должен остерегаться возвышать голос свой совести на степень закона для других и таким образом причинять ущерб своей совести. Я должен со вниманием и снисхождением относиться как к своей собственной совести, так и к совести других.

Природа совести

Совесть — всеобщий нравственный закон

Наличие совести свидетельствует о том, что действительно, как повествует Библия, Бог уже при самом создании человека начертал в глубине его души Свой образ и подобие(Быт. 1:26). Поэтому принято совесть называть голосом Божиим в человеке. Будучи нравственным законом, написанным прямо на сердце человека, она действует во всех людях, независимо от их возраста, расы, воспитания и уровня развития.

Ученые (антропологи), изучающие нравы и обычаи отсталых племен и народов, свидетельствуют, что до сих пор не было найдено ни одного даже самого дикого племени, которое было бы чуждо тех или других понятий о нравственно-добром и злом. Кроме того, многие племена не только высоко ценят добро и гнушаются зла, но большей частью сходятся в своих взглядах на сущность того и другого. Многие, даже дикие племена, стоят столь же высоко по своим понятиям о добре и зле, как и наиболее развитые и культурные народы. Даже у тех племен, у которых возводятся в степень добродетели дела, неодобрительные с господствующей точки зрения, замечается в остальном, касающемся нравственных понятий, полное согласие с воззрениями всех людей.

О действиях внутреннего нравственного закона в людях обстоятельно пишет св. апостол Павел в первых главах своего послания к Римлянам. Апостол укоряет евреев в том, что они, зная писанный Божественный закон, часто нарушают его, в то время, как язычники “не имущие (писанного) закона, по природе законное делают… Они показывают (этим), что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствуют их совесть и мысли, которые то обвиняют, то оправдывают одна другую” (Рим. 2:15). Тут же ап. Павел объясняет, как этот закон совести то награждает, то наказывает человека. Так, каждый человек, кто бы он ни был, иудей или язычник, чувствует мир, радость и удовлетворение, когда делает добро, и, напротив, чувствует беспокойство, скорбь и тесноту, когда делает зло. Причем, даже язычники, когда делают зло или предаются разврату, знают по внутреннему чувству, что за эти поступки последует Божье наказание (Рим. 1:32). На предстоящем страшном суде Бог будет судить людей не только по их вере, но и по свидетельству их совести. Поэтому, как учит ап. Павел, и язычники могут спастись, если их совесть засвидетельствует перед Богом их добродетельную жизнь.

Совесть обладает большой чувствительностью к добру и злу. Если бы человек не был поврежден грехом, ему не нужен был бы и письменный закон. Совесть могла бы верно руководить всеми его поступками. Необходимость в писанном законе возникла после грехопадения, когда человек,омраченный страстями, перестал отчетливо слышать голос своей совести. Но по существу, как письменный закон, так и внутренний закон совести говорят об одном: “как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними” (Мт. 7:12).

В ежедневных отношениях с людьми мы подсознательно больше доверяем совести человека, чем писанным законам и правилам. Ведь за всяким преступлением не уследишь, да и закон иногда у неправедных судей — “что дышло: куда повернул, туда и вышло.” Совесть же содержит в себе вечный и неизменный Божий закон. Поэтому нормальные взаимоотношения между людьми возможны только до тех пор, пока люди не утратили в себе совесть.

О хранении чистоты совести

“Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни” (Притчи 4:23). Этими словами Священное Писание призывает человека беречь свою нравственную чистоту.

Но как быть грешному человеку, запятнавшему свою совесть; является ли он навеки обреченным? К счастью, нет! Огромное преимущество христианства перед другими религиями заключается в том, что оно открывает путь и дает средства к полномуочищению совести.

Фото: foma.ru. Автор: Анастасия Крючкова

Этот путь состоит в том, чтобы покаянно повергнуть свои грехи перед милосердием Божиим с искренним намерением изменить к лучшему свою жизнь. Бог прощает нас ради Своего Единородного Сына, Который на кресте принес очистительную жертву за наши грехи. В таинстве крещения, а потом — в таинствах исповеди и причастия Бог совершенно очищает совесть человека “от мертвых дел” (Ев. 9:14). Вот почему Церковь такое большое значение придает этим таинствам.

Кроме того, Церковь Христова обладает той благодатной силой, которая дает возможность совести совершенствоваться в чуткости и ясности проявлений. “Блаженны чистые сердцем, потому что они Бога увидят”. Через чистую совесть начинает действовать Божий свет, который руководит мыслями, словами и поступками человека. В этом благодатном озарении человек делается орудием промысла Божия. Он не только сам спасается и совершенствуется духовно, но содействует спасению людей, которые с ним общаются (вспомним святых Серафима Саровского, Иоанна Кронштадтского, старца Амвросия Оптинского и других праведников).

Наконец, чистая совесть есть источник внутренней радости. Люди с чистым сердцем спокойны, приветливы и доброжелательны. Люди с чистым сердцем уже в этой жизни предвкушают блаженство Царства Небесного!

“Не величие власти,” — рассуждает св. Иоанн Златоуст, — “не множество денег, не обширность могущества, не крепость телесная, не роскошный стол, не пышные одежды, не прочие человеческие преимущества доставляют благодушие и радость; но бывает это плодом только духовного благоустройства и доброй совести.”

Что такое угрызения совести?

Совершая грех в первый раз, человек чувствует некое [внутреннее] обличение, переживает. Сделав тот же грех повторно, он испытывает меньшее обличение, и если он. невнимателен и продолжает грешить, то его совесть очерствевает.

Диавол часто находит оправдание грехам, и вместо того чтобы признаться: «Я сделала это, чтобы попрать свою совесть», она оправдывает себя: «Я сделала это ради того, чтобы не расстраивался Старец». Он поворачивает ручку настройки на другую частоту, чтобы мы не увидели своего проступка. Одна женщина, придя к духовнику на исповедь, безутешно рыдала и повторяла одну и ту же фразу: «Я не хотела ее убивать!» — «Послушай, — стал успокаивать ее духовник, — если у тебя есть покаяние, то у Бога есть прощение греха. Ведь Он же простил покаявшегося Давида».

Радости покрывают грех, загоняют его вглубь, но он продолжает работать изнутри. Таким образом, человек попирает свою совесть и поэтому начинает очерствевать, а его сердце потихоньку засаливается. А потом диавол во всем находит ему оправдание: «Это дело пустяшное, а это вещь естественная…» Однако такой человек не имеет покоя, поскольку загнанное вглубь расстройство не умолкает. Он чувствует в себе беспокойство, не имеет внутреннего мира и тишины. Он живет с непрекращающимся терзанием, мучается и не может понять, в чем причина всего этого, потому что его грехи покрыты сверху, загнаны вглубь. Такой человек не понимает, что страдает от того, что совершил грех.

Совесть в психологии

Изучением свойств совести и ее взаимоотношения с другими душевными способностями человека занимается психология. Психология старается установить два момента: а) Является ли совесть природным свойством человека, с которым он рождается, или она есть плод воспитания и обусловлена теми жизненными условиями, в которых формируется человек? и б) Является ли совесть проявлением ума, чувств или воли человека или она является самостоятельной силой?

Внимательное наблюдение над наличием совести в человеке убеждает нас в том, что совесть не есть плод воспитания или физических инстинктов человека, но имеет высшее, необъяснимое происхождение.

Например, дети обнаруживают совесть до всякого воспитания со стороны взрослых. Если бы физические инстинкты диктовали совести, то совесть побуждала бы людей делать то, что им выгодно и приятно. Однако, совесть очень часто понуждает человека делать как раз то, что ему невыгодно и неприятно. Как бы безнаказанно ни наслаждались нечестивцы и как бы ни страдали добрые, заслуживающие похвалы люди в этой временной жизни, совесть всем говорит, что существует высшая справедливость. Рано или поздно каждый получит воздаяние по своим поступкам. Вот почему для многих людей самым убедительным аргументом в пользу бытия Божия и бессмертия души служит наличие в человеке голоса совести.

Что касается взаимоотношения совести с другими силами человека, с его умом, чувством и волей, мы видим, что совесть не только говорит человеку о том, что само по себе хорошо или дурно в нравственном отношении, но и обязывает его непременно делать хорошее и избегать делать дурное, сопровождая добрые действия чувством радости и удовлетворения, а действия порочные — чувством стыда, страха, душевной муки. В этих проявлениях совести обнаруживаются познавательная, чувственная и волевая стороны.

Конечно, один лишь разум не может рассматривать некоторые действия, как нравственно-добрые, а другие, как нравственно-дурные. Ему свойственно находить те или другие из наших и чужих действий или умными или глупыми, целесообразными или нецелесообразными, выгодными или невыгодными, и только. Между тем, что-то побуждает разум противопоставлять самые, подчас выгодные возможности действиям добрым, осуждать первые и одобрять последние. Он усматривает в некоторых человеческих поступках не только выгоду или просчет, подобно математическим вычислениям, но дает нравственную оценку поступкам. Не следует ли из этого, что совесть воздействует на разум с помощью моральных доводов, действуя, в сущности, независимо от него?

Обращаясь к волевой стороне проявлений совести, мы наблюдаем, что сама по себе воля есть способность человека желать чего-либо, но эта способность не повелевает человеку, что ему делать. Воля человеческая, сколько мы ее знаем в себе и в других людях, весьма часто борется с требованиями нравственного закона и силится вырваться из стесняющих ее оков. Если бы волевое проявление совести было бы лишь осуществлением человеческой воли, то в этом случае не существовало бы такой борьбы. Между тем, требование нравственности безусловно контролируют нашу волю. Она может не исполнять эти требования, будучи свободна, но не может и отрешиться от них. Впрочем, и самое неисполнение волею требований совести не проходит для нее безнаказанно.

Наконец, и чувственная сторона совести не может рассматриваться как только чувственная способность человеческого сердца. Сердце жаждет приятных ощущений и избегает неприятных. Между тем, с нарушением требований нравственности нередко бывают связаны сильные душевные муки, которые раздирают человеческое сердце, от которых мы никак не можем избавиться, как бы ни желали и ни старались. Несомненно, что и чувственная способность совести не может рассматриваться как проявление обычной чувствительности.

Итак, не следует ли признать, что совесть является какой-то обособленной от нас силой, стоящей выше человека и господствующей над его разумом, волею и сердцем, хотя и заключенной или живущей в нем?

Народные пословицы о совести

Жизнь дана на добрые дела.

Вольному воля, спасенному рай.

Как ни живи, только Бога не гневи.

Ангел помогает, а бес подстрекает.

По течению только дохлая рыба плывет.

Кто огня не бережется, тот скоро обожжется.

Худые дела не доведут до добра. Неправдой свет пройдешь, да назад не воротишься.

Совесть не повесть — в архив не сдашь.

Лучше жить бедняком, чем разбогатеть со грехом.

О совести на Правмире:

- Старец Илий о совести

- Природа совести

- Нет большей адской муки, чем муки совести!

- Стыд или совесть?

- Протоиерей Димитрий Смирнов: Разум, слово, совесть, религия, семья

- О личной совести и «долгах» перед обществом

- Совесть — наш соперник и друг

- Пресс совести

- Работа на совесть

- Людей обличает совесть

- Фрагменты из приходских бесед. Память смертная. О совести. О свободе и воле

- Невроз или христианская совесть?

- Мужество признать свою вину

- Что совесть говорит каждому из нас?

- Епитимья: Лекарство для больной совести

- Патриарх Кирилл: Совесть — это прибор, позволяющий определить уровень загрязнения нашей души

- [+Видео] Почему мы не святые?

Фильмы о совести:

Счет невечерний. От 17 сентября. Вера и совесть

О совести

Как разбудить свою совесть?

Поскольку вы здесь…

У нас есть небольшая просьба. Эту историю удалось рассказать благодаря поддержке читателей. Даже самое небольшое ежемесячное пожертвование помогает работать редакции и создавать важные материалы для людей.

Сейчас ваша помощь нужна как никогда.

ОРКСЭ

Тема: Совесть и раскаяние

Цель: Познакомить учащихся с христианским представлением о душе человека.

Задачи:

1.Познакомить учащихся с христианским пониманием взаимоотношения души и тела, внутреннего мира человека.

2.Формировать интерес к изучению православной культуры. Обобщать, активизировать историко-культурологический словарь школьников.

3.Воспитывать у учащихся духовное и эстетическое восприятие православной культуры.

Планируемые результаты урока

- Личностные УУД: наличие мотивации к труду, работе на результат, развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, бережному отношению к духовным ценностям

- Коммуникативные УУД: планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками;

- оформлять свои мысли в устной форме для решения коммуникативных задач.

- Регулятивные УУД: контролировать процесс результаты своей деятельности; осуществлять анализ с выделением существенных признаков, делать самостоятельно простые выводы;

- Познавательные УУД: строить рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи.

Основные понятия: Спаситель,душа,совесть, раскаяние

Межпредметные связи: литература

Оборудование: слайд-фильм, выполненный в программе Power Point, в который входят: репродукции икон с изображением Христа – Спасителя, фото мозаики «Христос» из храма Святой Софии в Константинополе, М. Нестерова «Христос» из Покровского храма Марфо-Мариинской обители в Москве; репродукции картин Н. Ломтева «Нагорная проповедь»Слайд 1. Кроссворд «Совесть».

Ход урока

1.Мотивационный момент. Открытие темы и целей урока

Узнать тему сегодняшнего урока нам поможет кроссворд. Нужно к указанным словам подобрать антонимы.

На слайде слова-ответы появляются по щелчку на ячейку с цифрой. Кроссворд (прилагается) можно распечатать и раздать детям на листочках.

1. Гордость — …….? (Стыд)

2. Здоровье — ……..? (Болезнь)

3. Ложь — …….?(Правда)

4. Трусость — …….? (Смелость)

5.Тьма — ……? (Свет)

6. Грязь — ……..? (Чистота)

7. Смерть — ………? (Жизнь)

Какое ключевое слово получилось в кроссворде? (СОВЕСТЬ)

Сегодня на уроке мы поговорим о совести.

Слайд 2. Название урока.

2.Открытие новых знаний

Урок 10. Совесть и раскаяние

Вы узнаете

— О подсказках совести

— Как исправлять ошибки

Слайд 3. Добро.

Дети делятся подготовленными дома словосочетаниями со словом «добро» и пословицами о добре.

Так что же такое добро? В чем оно проявляется? (дети отвечают)

(щелчок) Добро проявляется в бескорыстной помощи ближнему. Когда мы что-то делаем и ничего не требуем взамен.

В православии добро – это то, что:

(щелчок) — помогает росту души человека;

(щелчок) — помогает другим людям;

(щелчок) — радует Бога.

А какого человека можно назвать добрым? Давайте послушаем притчу о доброй старушке и ее молодой душе.

Слайд 4. Добрый человек.

Слушаем притчу

Притча о доброй старушке и ее молодой душе

У одной доброй, мудрой старушки спросили:

— Бабушка! Ты прожила такую тяжелую жизнь, а душой осталась моложе всех нас. Есть ли у тебя какой-нибудь секрет?

— Есть, милые. Все хорошее, что мне сделали, я записываю в своем сердце, а все плохое на воде. Если бы я делала наоборот, сердце мое сейчас было бы все в страшных рубцах, а так оно — рай благоуханный. Бог дал нам две драгоценные способности: вспоминать и забывать. Когда нам делают добро, признательность требует помнить его, а когда делают зло, любовь побуждает забыть его.

(щелчок) Добро – помнить. Зло – забывать.

Так кого можно назвать добрым человеком, как вы думаете? (дети отвечают)

(щелчок) «Добрый человек – не тот, кто умеет делать добро, а тот, кто не умеет делать зло». (В.О. Ключевский)

Слайд 5. Зло.

А что такое, по-вашему, зло? (дети отвечают)

(щелчок) В старославянском и церковнославянском языках слово «зло» имеет значение «беда, несчастье, вред; худо». Попробуйте расшифровать слова: (щелчок) зло-дей – делающий беду, наносящий вред; (щелчок) зло-мыслити – иметь вредное намерение, желать несчастья; (щелчок) зло-словить – говорить худое, бранить, клеветать, проклинать; (щелчок) зло-честивый – чествующий, славящий, творящий худое.

Зло – то, что удаляет человека от этих добрых целей.

У слова зло в православии есть синоним: грех. (щелчок)

Грех – это недобро чувство, мысль или дело. Грех противоречит голосу совести.

Слайд 6. Грех.

Грех и преступление — не одно и то же. Всякое преступление есть грех, но государство не всякий грех считает преступлением.

(щелчок) Слово «грех» в старославянском языке имело значение «промах, ошибка».

Как вы думаете, почему в церковнославянском языке недобрым чувствам, мыслям и делам было дано именно такое название — грех? (дети отвечают)

Потому что, совершая недоброе, человек уклоняется от истины. Т.е. совершает ошибку, погрешает против истины. Делая злое, отклоняется от законов Божиих. Поэтому грех также называют еще и беззаконием.

(щелчок) (текст из учебника до последней редакции) Преступное действие приносит вред тому, на кого оно нацелено. А грех прежде всего «стреляет» в самого грешника. Один человек позавидовал другому. Тот, кому позавидовали, даже не узнал об этом. Его жизнь не стала хуже от того, что кто-то на него посмотрел завистливым глазом. Но тот, кто позавидовал, сам испортил себе настроение. Даже тайные грехи, невидимые со стороны, постепенно отравляют душу.

Грех – это еще и преступление против самого себя.

Давайте подумаем, а всегда ли легко различить добро и зло?

Слайд 7. Добро и зло.

Посмотрите на эти прекрасные васильки во ржи (щелчок) или на вот эти веселые одуванчики в клубнике. Они красивы, но в поле с рожью и на грядке с клубникой они сорняки, приносящие вред.

(текст из учебника до последней редакции) Тебе казалось таким забавным спрятать сменную обувь своей одноклассницы. Дело сделано. А потом, увидев слезы на глазах девочки, которую наказали за опоздание на урок, ты спохватился: «ее наказали за мою шалость! зачем я так? я же хотел улыбки, а не слез!».

Что помогло тебе понять, что твой поступок не забавен? (дети отвечают)

Попробуйте привести свои примеры? (дети отвечают)

Слайд 8. Совесть.

Человеку на его грех указывает не милиционер, а его собственная совесть. Ведь у любого твоего недоброго поступка всегда есть свидетель: твоя же душа.

Слайд 9. Совесть.

Приставка «со» означает соединение с чем-либо (со-дружество, со-единение, со-брание, со-граждане и др.).

С чем (или Кем?) происходит соединение, когда мы чувствуем укоры совести?

(щелчок) С Богом.

В слове «совесть» корень «весть» вместе с частицей «со» указывает на «со-общение» и «со-действие». Человеческая совесть изначально действовала не одна. В человеке до грехопадения она действовала совместно с Самим Богом, пребывающим в человеческой душе Своей благодатью. Через совесть человеческая душа принимала весть от Бога, поэтому совесть и называют гласом Божьим или гласом духа человеческого, просвещаемого Святым Духом Божьим.

(щелчок) Совесть – глас Божий.

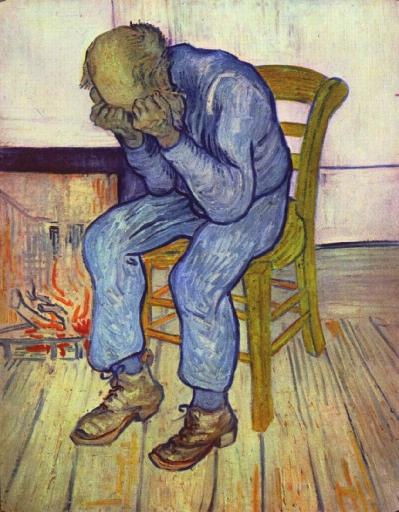

Слайд 10. Апостол Петр отрекается от Христа. Козлов Гавриил Игнатьевич, 1762.

ОТРЕЧЕНИЕ ПЕТРА

Евангелие рассказывает, как один из самых близких учеников Христа апостол Петр убежал в минуту ареста Учителя. Всю ночь он таился людей. Наконец одна женщина присмотрелась к нему и сказала: «Так вот он всегда ходил с этим арестованным Иисусом!». Петр стал отпираться: «Не знаю, что ты говоришь». (щелчок, Панов Игорь. Отречение Петра) Он сделал несколько шагов, и вновь люди заголосили: «Да, точно, этот был с тем преступником!». И снова Петр отрёкся, даже поклявшись, что не знает Иисуса. (щелчок, Карл Генрих Блох. Отречение Петра) Через час ему пришлось ещё раз поклясться в том же самом. Так за одну ночь он трижды отрёкся от Христа.

И тут петух пропел утреннюю зарю… И Петр вспомнил, что еще вечером Христос сказал ему слова, оказавшиеся пророчеством: «истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречёшься от Меня». Тогда Петр мужественно ответил: «хотя бы надлежало мне и умереть с Тобою, не отрекусь от Тебя». (щелчок, Раскаяние Петра) Теперь же при крике петуха Петр вспомнил это предсказание Христа и заплакал от горького стыда. В этих слезах обновилась его душа. С той минуты Петр никогда не забывал своего падения. Святой Климент, ученик Петра, рассказывает, что Петр в продолжении всей остальной жизни, при полуночном пении петуха, становился на колени и, обливаясь слезами, каялся в своем отречении, хотя Сам Господь, вскоре по воскресении Своем, простил его. (щелчок, Апостол Петр. Мозаика ломоносовской мастерской.) Сохранилось еще древнее предание, что глаза апостола Петра были красны от частого и горького плача (из «Закона Божия» прот. Серафима Слобосдского). Впредь он не будет бояться ничего, будет проповедовать учение Христа и за это будет казнен.

(текст из учебника до последней редакции) Отречение это не предательство. Предательство прямо вредит тому, кого предают. Отречение же вредит самому отрекающемуся. Среди учеников Христа был Иуда – он именно предал Учителя и помог арестовать Его. Петр же не предал. Но своим отречением он причинил боль своей совести.

Когда человек предает тех, кто любит его, или отрекается от них, душа не может радоваться. Даже разум иногда может оправдывать такой поступок. Он может шептать: «Ну, от тебя ничего ведь не зависело! Так будет лучше для всех! Никто ничего не узнает, а тебе будет хорошо!».

От этих лукавых «мудрых советов» человека защищает совесть. Для честного человека боль совести важнее любых доводов. Кстати, слово грех, возможно, происходит от слова греть; гореть: от греха просыпается совесть и начинает жечь душу.

РАБОТА СОВЕСТИ

Слайд 11. Совесть.

Вложив совесть в человека, Творец поручил ей два дела:

— Перед выбором совесть подсказывает, как должен поступить человек.

— После ошибки совесть срабатывает как тревога: «Так нельзя! Исправься!».

Слайд 12. Совесть как заноза.

У совести есть очень важная особенность: если забыть о нанесенных ею ранах, они никогда не зарастут. Нечистая совесть подобна занозе, которая постоянно напоминает о себе, ноет и зудит, лишая человека радости и покоя. Если занозу не вытащить сразу, она будет нарывать и если не умело её загнать глубже будет только хуже. Даже спустя многие годы совесть может напомнить о былой неправде. Например, радость, получаемая от интересной поездки, может исчезнуть — потому что совесть вдруг подняла из глубин твоей памяти что-то, о чем не хотелось бы помнить.

Поэтому самое главное в жизни человека – быть в ладу со своей совестью. Надо уметь ее слышать и поступать по ее подсказкам, исправляя свои прошлые ошибки.

Слайд 13. Календарь.

Некоторые стараются просто забыть свои собственные слабости.

Помните песенку крокодила Гены из известного мультфильма:

Может, мы обидели кого-то зря,

Календарь закроет этот лист.

К новым приключениям спешим, друзья!

Эй, прибавь-ка ходу, машинист!

Получается, будто можно не придавать значения чужим слезам: день закончится, всё забудется само собой, наступит новый день с новыми развлечениями и приключениями!

На самом деле если совесть стала досаждать нашей памяти и уму, то обратиться можно только к одному лекарству. Оно называется – раскаяние.

РАСКАЯНИЕ

Слайд 14. Покаяние.

Раскаяние (или покаяние) – это изменение той оценки, которую человек дает своим поступкам. Тот свой поступок, который раньше виделся тебе хорошим, смешным, остроумным, даже необходимым, теперь ты же оцениваешь как глупый, нечестный, трусливый.

(текст из учебника до последней редакции) Тебе казалось таким забавным спрятать сменную обувь своей одноклассницы. Дело сделано. А потом, увидев слезы на глазах девочки, которую наказали за опоздание на урок, ты спохватился: «ее наказали за мою шалость! зачем я так? я же хотел улыбки, а не слез!».

Откуда исходит зло? (дети отвечают)

Из злого сердца. А чтобы уничтожить зло, нужно изменить сердце.

А может ли кто-нибудь другой изменить наше сердце?

Нет. Насильно это сделать нельзя. Человек должен научиться судить себя и изменять в покаянии.

(щелчок) Первый шаг покаяния – согласие с протестующим криком твоей совести (сожаление о том, что сделано).

(щелчок) Второй шаг в покаянии – это переворот твоих стремлений (готовность исправить свой поступок и понести наказание).

(щелчок) Покаяние совсем не похоже на признание своей математической ошибки. Песенка крокодила Гены хороша именно по отношению к тем ошибкам, которые бывают в школьных тетрадках. Понял, что был неправ, – ничего, учись дальше… Но когда речь идет о злых поступках, при покаянии надо не просто признать свою ошибку, а даже разозлиться на нее. Кающийся человек именно ненавидит свой недавний поступок. Выталкивает его из своей жизни и из своего сердца. Даже плачет (твердое решение больше так не поступать).

Представь: мальчик бросил булыжник в чужое окно. И целых полчаса всем приятелям с гордостью рассказывал о своем «подвиге». А через полчаса в этот двор въехала «скорая помощь». И врачи побежали в ту самую квартиру с разбитым окном. Оказывается, осколки разбитого стекла попали в лицо ребенку, который спал у окна… И теперь недавний «герой» готов отдать все на свете – лишь бы не было этого его «подвига». То, чем он гордился, теперь для него стало поводом для глубочайшего стыда и позора.

Вслед за переменой в самооценке должна произойти и внешняя перемена. Исправь свою прошлую ошибку делом. Найди дело, противоположное совершённому греху.

Украл? – Верни.

Солгал? – Наберись сил сказать правду.

Пожадничал? – Подари.

Сказал злое слово? – Попроси прощения.

К сожалению, не всегда делом можно успеть исправить причиненное зло… Но если такая возможность еще есть – надо спешить делать добро.

Слайд 15. Покаянная молитва.

Икона Спас Вседержитель кисти прп. Андрея Рублева. Александр Максимович Смирнов. На молитве. Аудиофайл – песня на стихи протоиерея Николая Гурьянова «Господи, помилуй, Господи, прости…» в исполнении Архиерейского хора Нижегородской епархии.

У христиан есть и третье средство раскаяния: покаянные молитвы к Богу. Самая простая из них – «Господи, прости!»

Слайд 16. Покаяние – это труд.

И еще надо знать, что не всякое покаяние помогает. Иногда люди делают вид, будто делают зарядку. А на самом деле лишь изобразили пару движений. И кого же они так обманули? Себя.

Вот так же некоторые подделывают раскаяние. Они думают, что можно скороговоркой сказать «Прости, мама» или «Прости, Господи!» — и можно спешить к новым приключениям. Как зарядку надо делать до пота, так и каяться надо искренне, а порою — до слез.

Но после таких слез приходит радость. Ведь теперь между душой, совестью, Богом и друзьями больше нет постыдной тайны.

3.Закрепление материала.

ВОПРОСЫ и задания

1. Есть полушуточное определение человека: «человек — это животное, умеющее краснеть». Объясните его.

2. Какие два важнейших дела у совести?

3. Связаны ли между собой два выражения: бессовестный человек и мертвая душа.

4. Почему покаяние называют лекарством для души? Как оно лечит?

5. Каковы этапы покаянных действий?

4. Рефлексия

____________________________________________________________________________

Позаимствованные мысли из разных источников:

***

Совесть не бывает ложной. Она бывает приглушенной или слишком преувеличенной (крайне редко). Действительно, совесть у человека либо есть, либо ее нет, и об этом свидетельствуют постоянные эпитеты – “добрая” совесть, “черная” совесть.

***

Наличие совести свидетельствует о том, что действительно, как повествует Библия, Бог уже при самом создании человека начертал в глубине его души Свой образ и подобие (Быт. 1:26). Поэтому принято совесть называть голосом Божиим в человеке. Будучи нравственным законом, написанным прямо на сердце человека, она действует во всех людях, независимо от их возраста, расы, воспитания и уровня развития.

***

Что касается взаимоотношения совести с другими силами человека, с его умом, чувством и волей, мы видим, что совесть не только говорит человеку о том, что само по себе хорошо или дурно в нравственном отношении, но и обязывает его непременно делать хорошее и избегать делать дурное, сопровождая добрые действия чувством радости и удовлетворения, а действия порочные — чувством стыда, страха, душевной муки. В этих проявлениях совести обнаруживаются познавательная, чувственная и волевая стороны.

***

Совесть, действительно — голос Божий… Но, вследствие нашей укорененности во грехе и постоянном самооправдании, его или не слышно или он уже навыкает такому самооправданию и становится «прожженой совестью» или «спящей»… Наша жизнь во Христе, в конце концов, — это постоянные попытки разбудить совесть и очистить ее, чтобы она вновь засияла Божиим замыслом Христовых Заповедей.

Пословицы и поговорки о совести и стыде

Глаза – мера, душа – вера, совесть – порука.

Без рук, без ног — калека, без совести — полчеловека.

Нечистая совесть спать не даёт.

От человека утаишь, а от совести не утаишь.

Совесть без зубов, а грызет.

Черной совести и кочерга виселицей кажется.

Совесть с молоточком: и постукивает, и послушивает.

Чистая совесть — самая лучшая подушка.

Как ни мудри, а совести не перемудришь.

Добрая совесть — глаз Божий.

В ком есть стыд, в том и совесть.

Есть совесть — есть и стыд.

Живи так, чтоб ни от Бога греха, ни от людей стыда.

Признание — половина исправления.

Знает кошка, чье мясо съела.

Жнет, где не сеял, берет, где не клал.

Монах Варнава (Санин Евгений Георгиевич)

из «Духовной Азбуки»

ГРЕХИ

Один и тот же самый грех бывает очень разным.

Свой — незаметный. А у всех —

Большим и безобразным!

ЗЛОБА

Если в сердце входит злоба, наблюдай за сердцем в оба!

Распалясь, нетрудно злу превратить его — в золу!

ЗЛОЕ СЛОВО

Я пролил на скатерть чай: «Папа, мама, я нечай…»

…но растет, растет пятно… Ох, и жуткое оно!

Так любое злое слово душу погубить готово,

И на ней расти, расти, ччтоб, как скатерть, не спасти!

ПОКАЯНИЕ

Как язык ни сторожи —он всегда готов ко лжи!

Я солгал сегодня в школе, папе, маме, другу Коле.

По чуть-чуть то там, то здесь ложь сказав, залгался весь.

Но скажу, себя виня: «Господи, прости меня!»

ПРОЩЕНИЕ

Господи, помилуй! Господи, прости!

Не послушал маму… Грех мне отпусти!

К маме подбегаю, слезы не тая,

Вот и помирились: Мама, Бог и я!

УРОК

Если я кого обидел, так уж получается —

Даже пусть никто не видел, зло мне возвращается:

Тем же словом, той же болью, неприятностью любою…

Почему ж такой урок не идет никак мне впрок?..

Именем совести

Эдуард Асадов

Какие б ни грозили горести

И где бы ни ждала беда,

Не поступайся только совестью

Ни днем, ни ночью, никогда!

И сколько б ни манила праздными

Судьба тропинками в пути,

Как ни дарила бы соблазнами —

Взгляни на все глазами ясными

И через совесть пропусти.

Ведь каждый, ну буквально каждый,

Коль жить пытался похитрей,

Встречался в жизни не однажды

С укором совести своей.

В любви для ласкового взгляда

Порой так хочется солгать,

А совесть морщится: — Не надо! —

А совесть требует молчать.

А что сказать, когда ты видишь,

Как губят друга твоего?!

Ты все последствия предвидишь,

Но не предпримешь ничего.

Ты ищешь втайне оправданья,

Причины, веские слова,

А совесть злится до отчаянья:

— Не трусь, покуда я жива!

Живет она и в час, когда ты,

Решив познать иную новь,

Бездумно или виновато,

Как пса бездомного куда-то,

За двери выставишь любовь.

Никто тебе не помешает,

И всех уверишь, убедишь,

А совесть глаз не опускает,

Она упрямо уличает

И шепчет: — Подлое творишь!

Стоит она перед тобою

И в час, когда, войдя во вкус,

Ты вдруг задумаешь порою

Урвать не самый честный кус.

Вперед! Бери и не робей!

Ведь нет свидетельского взгляда!

А совесть сердится: — Не надо! —

А совесть требует: — Не смей!

Мы вправе жить не по приказу

И выбирать свои пути.

Но против совести ни разу,

Вот тут хоть режьте, скажем сразу,

Нельзя, товарищи, идти!

Нельзя ни в радости, ни в горести,

Ни в зной и ни в колючий снег.

Ведь человек с погибшей совестью

Уже никто. Не человек!

-

-

November 22 2009, 21:10

- Религия

- Cancel

4 класс Урок 10. Добро и зло. Совесть

Вы узнаете

— О предательстве и отречении

— О подсказках совести

Сначала размышляем сами

1. Кого и почему называют бессовестным человеком?

2. Какая потеря более печальна: потеря портфеля? денег? совести? Почему?

В православии добро – это то, что:

— помогает росту души человека;

— помогает другим людям;

— радует Бога.

Зло – то, что удаляет от этих добрых целей. У слова зло в православии есть синоним: грех.

Грех – это недоброе движение чувства, мысли или воли человека. Греховное движение идет против голоса совести и заповедей. Грех и преступление — не одно и то же. Всякое преступление есть грех, но государство не всякий грех считает преступлением.

Преступное действие приносит вред тому, на кого оно нацелено. А грех прежде всего «стреляет» в самого грешника. Один человек позавидовал другому. Тот, кому позавидовали, даже не узнал об этом. Его жизнь не стала хуже от того, что кто-то на него посмотрел завистливым глазом. Но тот, кто позавидовал, сам испортил себе настроение. Даже тайные грехи, невидимые со стороны, постепенно отравляют душу.

Не милиционер указывает человеку на его грех, а его собственная совесть. Ведь у любого твоего недоброго поступка всегда есть свидетель: твоя же душа.

ПРЕДАТЕЛЬСТВО

Евангелие рассказывает, как один из самых близких учеников Христа апостол Петр убежал в минуту ареста Учителя. Всю ночь он таился людей. Наконец одна женщина присмотрелась к нему и сказала: «Так вот он всегда ходил с этим арестованным Иисусом!». Петр стал отпираться: «Не знаю, что ты говоришь». Он сделал несколько шагов, и вновь люди заголосили: «Да, точно, этот был с тем преступником!». И снова Петр отрёкся, даже поклявшись, что не знает Иисуса. Через час ему пришлось ещё раз поклясться в том же самом. Так за одну ночь он трижды отрёкся от Христа.

И тут петух пропел утреннюю зарю… И Петр вспомнил, что еще вечером Христос сказал ему слова, оказавшиеся пророчеством: «истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречёшься от Меня». Тогда Петр мужественно ответил: «хотя бы надлежало мне и умереть с Тобою, не отрекусь от Тебя». Теперь же при крике петуха Петр вспомнил это предсказание Христа и заплакал от горького стыда. В этих слезах обновилась его душа. Впредь он не будет бояться ничего, будет проповедовать учение Христа и за это будет казнен.

Отречение это не предательство. Предательство прямо вредит тому, кого предают. Отречение же вредит самому отрекающемуся. Среди учеников Христа был Иуда – он именно предал Учителя и помог арестовать Его. Петр же не предал, но своим отречением он причинил боль своей совести.

Когда человек предает тех, кто любит его, или отрекается от них, душа не может радоваться. Даже разум иногда может оправдывать такой поступок. Он может шептать: «Ну, от тебя ничего ведь не зависело! Так будет лучше для всех! Никто ничего не узнает, а тебе будет хорошо!».

От этих лукавых «мудрых советов» человека защищает совесть. Для честного человека боль совести важнее любых доводов.

РАБОТА СОВЕСТИ

Вложив совесть в человека, Творец поручил ей два дела:

1. Перед выбором совесть подсказывает, как должен поступить человек.

2. После ошибки совесть срабатывает как тревога: «Так нельзя! Исправься!».

У совести есть очень важная особенность: если забыть о нанесенных ею ранах, они никогда не зарастут. Даже спустя многие годы совесть может напомнить о былой неправде. Например, радость, получаемая от интересной поездки, может исчезнуть — потому что совесть вдруг подняла из глубин твоей памяти что-то, о чем не хотелось бы помнить.

Поэтому самое главное в жизни человека – быть в ладу со своей совестью. Надо уметь ее слышать и поступать по ее подсказкам, исправляя свои прошлые ошибки.

ВРЕЗКА Святые мысли

Если ты заболел и ищешь исцеления, то прежде всего позаботься о совести. Все, что она говорит, сделай — и найдешь пользу

(святой Марк Подвижник).

Вопросы и задания:

1. Есть полушуточное определение человека: «человек — это животное, умеющее краснеть». Объясните его.

2. Что считается добром у христиан?

3. Зачем совесть запоминает даже наши старые проступки?

4. Какие два важнейших дела у совести?

Поговорим по душам. Как жить, чтобы быть в ладу со своей совестью? Знаете ли вы истории, а также книги и фильмы, повествующие о людях, у которых болела душа? Может ли кто-то рассказать о случае, когда человек (или вы сами) отреагировал на крик души, и именно услышав голос совести, отказался от дурного поступка?

Мне и самой стало интересно «Какие два важнейших дела есть у совести?» Все мы знаем, что совесть может мучить, может быть сожженной… Но какое же у совести предназначение?

Верующие люди говорят, что совесть — это голос Божий в душе человека. Значит, это Бог желает что-то сказать человеку через совесть!

Итак, два важнейших дела совести — это:

1. Подсказывать человеку как правильно поступить, сделать то или иное, если он стоит перед выбором

2. Быть тревожным сигналом после совершения ошибки, какого-либо проступка, греха…

Хорошо, если человек прислушивается к голосу совести, старается жить по совести.

Урок 10 курса «Основы Православной культуры».

Добро и зло. Совесть

Вы узнаете:

— О подсказках совести

— Как исправлять ошибки

В православии добро – это то, что:

— помогает росту души человека;

— помогает другим людям;

— радует Бога.

Зло – то, что удаляет от этих добрых целей. У слова зло в православии есть синоним: грех.

Грех – это недобро чувство, мысль или дело. Грех противоречит голосу совести . Грех и преступление — не одно и то же. Всякое преступление есть грех, но государство не всякий грех считает преступлением.

Человеку на его грех указывает не милиционер, а его собственная совесть. Ведь у любого твоего недоброго поступка всегда есть свидетель: твоя же душа.

ОТРЕЧЕНИЕ ПЕТРА

Евангелие рассказывает, как один из самых близких учеников Христа апостол Петр убежал в минуту ареста Учителя. Всю ночь он таился людей. Наконец одна женщина присмотрелась к нему и сказала: «Так вот он всегда ходил с этим арестованным Иисусом!». Петр стал отпираться: «Не знаю, что ты говоришь». Он сделал несколько шагов, и вновь люди заголосили: «Да, точно, этот был с тем преступником!». И снова Петр отрёкся, даже поклявшись, что не знает Иисуса. Через час ему пришлось ещё раз поклясться в том же самом. Так за одну ночь он трижды отрёкся от Христа.

И тут петух пропел утреннюю зарю… И Петр вспомнил, что еще вечером Христос сказал ему слова, оказавшиеся пророчеством: «истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречёшься от Меня». Тогда Петр мужественно ответил: «хотя бы надлежало мне и умереть с Тобою, не отрекусь от Тебя». Теперь же при крике петуха Петр вспомнил это предсказание Христа и заплакал от горького стыда. В этих слезах обновилась его душа. Впредь он не будет бояться ничего, будет проповедовать учение Христа и за это будет казнен.

Когда человек предает тех, кто любит его, или отрекается от них, душа не может радоваться. Даже разум иногда может оправдывать такой поступок. Он может шептать: «Ну, от тебя ничего ведь не зависело! Так будет лучше для всех! Никто ничего не узнает, а тебе будет хорошо!».

От этих лукавых «мудрых советов» человека защищает совесть. Для честного человека боль совести важнее любых доводов. Кстати, слово грех, возможно, происходит от слова греть; гореть: от греха просыпается совесть и начинает жечь душу.

РАБОТА СОВЕСТИ

Вложив совесть в человека, Творец поручил ей два дела:

— Перед выбором совесть подсказывает, как должен поступить человек.

— После ошибки совесть срабатывает как тревога: «Так нельзя! Исправься!».

У совести есть очень важная особенность: если забыть о нанесенных ею ранах, они никогда не зарастут. Даже спустя многие годы совесть может напомнить о былой неправде. Например, радость, получаемая от интересной поездки, может исчезнуть — потому что совесть вдруг подняла из глубин твоей памяти что-то, о чем не хотелось бы помнить.

Поэтому самое главное в жизни человека – быть в ладу со своей совестью. Надо уметь ее слышать и поступать по ее подсказкам, исправляя свои прошлые ошибки.

Некоторые стараются просто забыть свои собственные слабости.

Помните песенку крокодила Гены из известного мультфильма:

Может, мы обидели кого-то зря,

Календарь закроет этот лист.

К новым приключениям спешим, друзья!

Эй, прибавь-ка ходу, машинист!

Получается, будто можно не придавать значения чужим слезам: день закончится, всё забудется само собой, наступит новый день с новыми развлечениями и приключениями!

На самом деле если совесть стала досаждать нашей памяти и уму, то обратиться можно только к одному лекарству. Оно называется – раскаяние.

РАСКАЯНИЕ

Раскаяние (или покаяние) – это изменение той оценки, которую человек дает своим поступкам. Тот свой поступок, который раньше виделся тебе хорошим, смешным, остроумным, даже необходимым, теперь ты же оцениваешь как глупый, нечестный, трусливый.

Первый шаг покаяния – согласие с протестующим криком твоей совести.

Второй шаг в покаянии – это переворот твоих стремлений.

Покаяние совсем не похоже на признание своей математической ошибки. Песенка крокодила Гены хороша именно по отношению к тем ошибкам, которые бывают в школьных тетрадках. Понял, что был неправ, – ничего, учись дальше… Но когда речь идет о злых поступках, при покаянии надо не просто признать свою ошибку, а даже разозлиться на нее. Кающийся человек именно ненавидит свой недавний поступок. Выталкивает его из своей жизни и из своего сердца. Даже плачет.

Представь: мальчик бросил булыжник в чужое окно. И целых полчаса всем приятелям с гордостью рассказывал о своем «подвиге». А через полчаса в этот двор въехала «скорая помощь». И врачи побежали в ту самую квартиру с разбитым окном. Оказывается, осколки разбитого стекла попали в лицо ребенку, который спал у окна… И теперь недавний «герой» готов отдать все на свете – лишь бы не было этого его «подвига». То, чем он гордился, теперь для него стало поводом ля глубочайшего стыда и позора.

Вслед за переменой в самооценке должна произойти и внешняя перемена. Исправь свою прошлую ошибку делом. Найди дело, противоположное совершённому греху.

Украл? – Верни.

Солгал? – Наберись сил сказать правду.

Пожадничал? – Подари.

Сказал злое слово? – Попроси прощения.

К сожалению, не всегда делом можно успеть исправить причиненное зло… Но если такая возможность еще есть – надо спешить делать добро.

У христиан есть и третье средство раскаяния: покаянные молитвы к Богу. Самая простая из них – «Господи, прости!».

И еще надо знать, что не всякое покаяние помогает. Иногда люди делают вид, будто делают зарядку. А на самом деле лишь изобразили пару движений. И кого же они так обманули? Себя.

Вот так же некоторые подделывают раскаяние. Они думают, что можно скороговоркой сказать «Прости, мама» или «Прости, Господи!» — и можно спешить к новым приключениям. Как зарядку надо делать до пота, так и каяться надо искренне, а порою — до слез.

Но после таких слез приходит радость. Ведь теперь между душой, совестью, Богом и друзьями больше нет постыдной тайны.

ВРЕЗКА Святые мысли

Если ты заболел и ищешь исцеления, то прежде всего позаботься о совести. Все, что она говорит, сделай — и найдешь пользу

(святой Марк Подвижник).

Дверь покаяния всегда открыта и неизвестно, кто прежде войдет в нее, — ты ли осуждающий или осуждаемый тобою (святой Серафим Саровский).

ВОПРОСЫ и задания:

1. Есть полушуточное определение человека: «человек — это животное, умеющее краснеть». Объясните его.

2. Какие два важнейших дела у совести?

3. Связаны ли между собой два выражения: бессовестный человек и мертвая душа.

4. Почему покаяние называют лекарством для души? Как оно лечит?

5. Каковы этапы покаянных действий?