О, прелесть русской речи чистой!

О, бедный мой язык родной,

Кто не глумился над тобой –

Шпана, чиновники, лингвисты…

Кто бедолагу не ломал,

Не выворачивал, не мучил:

«ОблЕгчить, нАчать, взад, принЯл,

ПравЫ, сочуйствовать, подклЮчить»

Ну, ладно б жулик, или вор,

Иль алкаши и наркоманы,

Но педагог, но прокурор,

Но дикторы с телеэкрана!

Рабочий и интеллигент

Родную речь, как шавку, лупят:

«ОсУжденный и инцидент,

БлагА, сочуйствовать, оглУпят»

Ну, ладно б только бюрократ,

Но журналист, но депутат

Язык недавно исказили.

От сердца я хочу воззвать

Ко всем, кто сын России верной

Пора не нАчать, а начАть

Язык наш очищать от скверны

Друзья, следите за собой,

Когда по-русски говорите

Ведь это наш язык родной –

Его для внуков сохраните!

Как нам известно, русский язык является одним

из богатейших языков, созданных человечеством за

его многовековую историю. Исследователи

утверждают, что его словарный фонд составляет

свыше 200.000 слов. Словарный же состав таких

великих людей, как Пушкина, Лермонтова, Толстого,

по заявлению исследователей их творчества,

составляет порядка 20.000 слов. А словарный запас

обычного человека с высшим образованием в

среднем – 2000 слов. Не надо быть математиком,

чтобы подсчитать, что мы используем лишь малую

толику того айсберга, именуемого русским языком.

В связи с этим возникает весьма правомерный

вопрос: зачем же мы, используя в общении с

окружающими лишь незначительную часть

словарного фонда, искусственно обедняем свою

речь, добровольно отказываемся от использования

многообразия и красоты нашего языка?

Язык – неотъемлемая часть нашей культуры. Еще

Ожегов писал: «Что такое культура речи?.. это

умение правильно, точно и выразительно

передавать свои мысли средствами языка.

Правильной речью называется та, в которой

соблюдаются нормы современного языка. Типы норм:

лексические, орфоэпические, акцентологические,

морфологические… везде мы можем наблюдать

нарушения и отклонения, однако в данном

выступлении хотелось бы остановиться на

акцентологической норме, ибо устная речь

характеризует человека, определяет уровень его

образованности и воспитанности.

Нормы ударения в современном русском языке

нелегки для усвоения, что объясняется 2-мя его

специфическими чертами: разноместностью и

подвижностью. Начнем с первого пункта. Ударение

бывает неподвижным и свободным. Так, в чешском

языке ударение всегда падает на первый слог, в

польском – на предпоследний, во французском – на

последний. В русском же языке ударение может

падать на любой слог. Подвижность объясняется

тем, что русское ударение свободно перемещается

с одной морфемы на другую. Например: травА –

трАвы. Если ударение сложно объяснить и

усвоить, то может быть следует от него отказаться

и говорить так, как мы хотим? Что нам дает

правильная постановка ударения?

Попытаемся ответить на эти насущные вопросы.

Необходимость ударения очевидна. Во-первых, оно

разграничивает формы слова (трава – травы),

во-вторых, видовые пары, в-третьих,

разграничивает некоторые лексические формы, в

частности, разновидности омонимов – омографы (атлас

– атлас)

Казалось бы, что ошибки в ударении свойственны

только устной речи, однако это далеко не так. Так,

в газете можно прочитать «языкОвый

барьер», но языкОвым может быть паштет,

а барьер – только языковЫм.

Часто мы задумываемся: как правильно

произнести то или иное слово. Конечно, каждый

отдельный пример мы можем проверить по словарю –

и без этого иногда невозможно обойтись. Но все же

норма правильного ударения существует, и проще

следовать ей, чем каждый раз обращаться к

справочной литературе. Любое отклонение от нормы

является речевой ошибкой.

Попытаемся проследить возникновение причин,

приведших к нарушению нормы, и произвести

классификацию существующих ошибок.

1. Причины акцентологических ошибок

- Незнание ударения иноязычного слова (мИзерный

от фр. мизЕр – мизЕрный) - Из-за плохого знания орфографии (бронЯ

у танка, брОня – право на что-либо) - Незнание морфологической принадлежности слова

(рАзвитый – развИтый) - Отсутствие в печатном тексте ё (ликвидация двух

точек над буквой привело к появлению множества

ошибок. НоворОжденный, а не новорождЕнный,

жёлчный)

Русский язык – живой организм, вечно растущий,

меняющийся, обновляющийся.В связи с этим весьма

закономерен тот факт, что старые языковые формы

либо постепенно отмирают, либо органично

сосуществуют с новыми. Этим и объясняется

наличие вариативности русского ударения. В языке

существуют следующие варианты:

- Равноправные (бАржа –

баржА, Искристый – искрИстый). - Варианты нормы, одна из которых признается

основной (творОг – осн., твОрог,

кулинАрия – кулинарИя, прикУс

(общеупот.) – прИкус (спец.)) – стилистические. - Допустимо-устаревшие (индУстрия

– индустрИя, собрАлся – собралсЯ, запаснОй

–запАсный) – нормативно-хронологические. - Cемантические варианты –

разноместность ударения выполняет

смыслоразличительную функцию: остротА (лезвия)

– острОта (остроумное выражение), трУсить

(бояться) – трусИть (бежать).

2. Типы акцентологических ошибок

1. Часто при изменении слова переносят ударение

на окончание в тех словах, которые имеют

неподвижное ударение на основе во всех формах .

Это такие существительные, как: блюдо,

госпиталь, грунт, досуг,

жбан, квартал, клад,

сват, средство, торт,

шофёр, шрифт и др.

Следовательно, мы должны произносить:

приедут сваты, очередь за тортами,

многие шофёры, проблемы грунтов,

все средства и т.п.

2. Ошибки допускаются и в существительных, у

которых неподвижное ударение на окончании

(только если в им. п. – нулевое окончание, то

ударение в этой форме падает на основу): графа,

жезл, кайма, ломоть, ревень, серп, язык, фитиль и

др.

Следовательно: компот из ревеня,

размахивать жезлом, нет ломтя

хлеба…

3. Наибольшее количество ошибок в

прилагательных связано с краткой формой и

сравнительной степенью.

Надо запомнить:

– Если ударение в краткой форме женского

рода падает на окончание, то в кратких формах

среднего рода и мужского ударение на основе и

обычно совпадает с ударением в полной форме: белый

– бела, бел, бело (но

кругом белым-бело); ясный – ясна,

ясен, ясно.

– В большинстве форм множественного числа

наблюдаются колебания в постановке ударения: белы

– белы, бледны – бледны,

близки – близки, низки

– низки, пьяны – пьяны,

пусты – пусты, ясны –

ясны, просты (устар.) –

просты.

– Но только легки, правы.

– Если в краткой форме женского рода падает на

окончание, то в сравнительной форме – на суффикс:

длинна – длиннее, видна

– виднее. Полна – полнее.

– Если в краткой форме женского рода ударение

падает на основу, то и в сравнительной степени

ударение на основе: лилова – лиловее,

красива – красивее, ленива

– ленивее, говорлива – говорливее.

4. Часто встречается неправильная постановка

ударения на основе слова, а не на его окончании в

глаголах прошедшего времени единственного числа

женского рода: взяла вместо взяла,

спала вместо спала и т.п.

Надо запомнить:

– Таких глаголов около 280 (непроизводных и

производных): брать (собрать, отобрать,

прибрать, убрать…), быть, взять, вить, врать,

гнать, гнить, дать, драть, ждать, жить, звать,

клясть, лгать, лить, пить, плыть, прясть, рвать,

слыть, ткать.

– Только приставка вы-

«перетягивает» ударение на себя: гнала,

прогнала, но выгнала.

– В этих глаголах прошедшего времени

единственного числа мужского и среднего рода и

множественного числа ударение совпадает с

ударением в начальной форме: звать –

звал, звало, звали.

Но аффикс —ся изменяет ударение в

глаголах множественного числа и иногда в

глаголах среднего рода единственного числа: забралось,

забрались; налилось, налились.

– Некоторые глаголы, очень похожие на

перечисленные выше, тоже односложные, не входят в

этот ряд: бить – била, брить – брила,

жать – жала, знать – знала,

злить – злила.

5. Многие страдательные причастия прошедшего

времени, образованные от глаголов на –нуть,

-ать, -ять, имеют ударение на первом слоге:

поднять – поднятый, согнуть

– согнутый, отнять – отнятый.

3. Акцентологический минимум

Газопровод, апокриф, досуг, звонит,

кремень, ходатайство, ломоть, созыв, форзац,

каталог, камбала, некролог, премирование,

узаконение, вероисповедание, жизнеобеспечение,

феномен.

Подводя итог всему вышеизложенному, хотелось

бы еще раз подчеркнуть, что язык – неотъемлемая

часть нашей культуры, поэтому не нужно забывать,

что вопрос о чистоте языка – не только языковая

проблема. Чтобы повысить качество своего языка,

нужно повысить качество своего сердца, своего

интеллекта. Мало добиться того, чтобы люди не

говорили «выбора» или

«ндравиться», надо добиться того, чтобы человек

испытывал трепетное и уважительное чувство к

своему родному языку, ценил его красоту и

благозвучность. В связи с этим уместно привести

слова великого классика Тургенева: «Во дни

сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах

моей родины, – ты один мне поддержка и опора, о

великий, могучий, правдивый и свободный

русский язык. Не будь тебя – как не впасть в

отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но

нельзя верить, чтобы такой язык не был дан

великому народу!»

Приложение

Особенности русского ударения. Типичные акцентологические ошибки

О, прелесть русской речи чистой!

О,

бедный мой язык родной,

Кто не глумился

над тобой –

Шпана, чиновники,

лингвисты…

Кто бедолагу не ломал,

Не

выворачивал, не мучил:

«ОблЕгчить,

нАчать, взад, принЯл,

ПравЫ, сочуйствовать,

подклЮчить»

Ну, ладно б жулик, или

вор,

Иль алкаши и наркоманы,

Но

педагог, но прокурор,

Но дикторы с

телеэкрана!

Рабочий и интеллигент

Родную

речь, как шавку, лупят:

«ОсУжденный и

инцидент,

БлагА, сочуйствовать,

оглУпят»

Ну, ладно б только бюрократ,

Но

журналист, но депутат

Язык недавно

исказили.

От сердца я хочу воззвать

Ко

всем, кто сын России верной

Пора не

нАчать, а начАть

Язык наш очищать от

скверны

Друзья, следите за собой,

Когда

по-русски говорите

Ведь это наш язык

родной –

Его для внуков сохраните!

Как нам известно, русский язык является

одним из богатейших языков, созданных

человечеством за его многовековую

историю. Исследователи утверждают, что

его словарный фонд составляет свыше

200.000 слов. Словарный же состав таких

великих людей, как Пушкина, Лермонтова,

Толстого, по заявлению исследователей

их творчества, составляет порядка 20.000

слов. А словарный запас обычного человека

с высшим образованием в среднем – 2000

слов. Не надо быть математиком, чтобы

подсчитать, что мы используем лишь малую

толику того айсберга, именуемого русским

языком. В связи с этим возникает весьма

правомерный вопрос: зачем же мы, используя

в общении с окружающими лишь незначительную

часть словарного фонда, искусственно

обедняем свою речь, добровольно

отказываемся от использования многообразия

и красоты нашего языка?

Нормы ударения — одна из самых

главных проблем русского языка. Они

многочисленны и нелегки для усвоения.

Ударение усваивается вместе со словом:

надо его запомнить. Часто проще и быстрее

запоминается неверное ударение, что

впоследствии очень сложно устранить.

В этом и состоит задача грамотного

человека — освоить нормы ударения и

правильно применять их на практике.

Русское ударение отличается наличием

большего количества произносительных

вариантов, чем ударение в других языках

(например, во французском языке ударение

всегда падает на последний слог). Норма

– единообразное, образцовое, общепризнанное

употребление элементов языка. Норма

обязательна как для устной, так и для

письменной речи. Различаются нормы:

орфоэпическая (произношение),

орфографическая (правописание),

словообразовательная, лексическая,

морфологическая и синтаксическая.

Языковые нормы – явление историческое.

Изменение литературных норм обусловлено

постоянным развитием языка. То, что было

нормой в прошлом столетии и даже 15-20 лет

назад, сегодня может стать отклонением

от неё. Источники изменения норм

литературного языка различны: разговорная

речь; местные говоры; просторечие.

профессиональные жаргоны; другие языки.

Изменению норм предшествует появление

их вариантов

Трудности в усвоении русского ударения

связаны с двумя его особенностями:

разноместностью и подвижностью.

Разноместность — это способность

ударения падать на любой слог русского

слова: на первый — Иконопись, на второй

— экспЕрт, на третий — жалюзИ, на

четвёртый — апартамЕнты. Во многих же

языках мира ударение прикреплено к

определённому слогу.

Подвижность — это свойство ударения

перемещаться с одного слога на другой

при изменении (склонении или спряжении)

одного и того же слова: водА — вОду, хожУ

— хОдишь. Большая часть слов русского

языка (около 96 %) имеет подвижное ударение.

Орфоэпические ошибки всегда мешают

воспринимать содержание речи: внимание

слушающего отвлекается различными

погрешностями произношения. Правильное

произношение облегчает и ускоряет

процесс общения. Наибольшую трудность

у носителей языка вызывает постановка

ударения в словах (акцентологические

нормы), так как ударение в русском языке

свободно, что отличает его от некоторых

других языков, в которых ударение

закреплено за каким то определённым

слогом. В публичных выступлениях, деловом

общении, обиходной речи часто наблюдаются

отклонения от норм литературного языка.

Например, нередко нарушается норма

ударения в таких словах, как валовОй ,

договрЁнность, нАчал , началА , пОнял ,

понялА , прИнял , принЯть , созЫв , лЕкторы

, инстрУкторы , шофёры, инспекторА ,

денежные срЕдства , квартАл , бухгАлтеры

. Ошибки в ударении могут быть вызваны

различными причинами:

Причины акцентологических ошибок

-

Незнание ударения иноязычного слова

(мИзерный от фр. мизЕр

– мизЕрный) -

Из-за плохого знания орфографии (бронЯ

у танка, брОня – право на

что-либо) -

Незнание морфологической принадлежности

слова (рАзвитый – развИтый) -

Отсутствие в печатном тексте ё (ликвидация

двух точек над буквой привело к появлению

множества ошибок. НоворОжденный,

а не новорождЕнный, жёлчный)

Ошибки, связанные с незнанием ударения,

присущего тому языку, из которого данное

слово заимствовано. Например слово

мизЕрный происходит от франц. c лова

мизЕр .

Ошибки, связанные с отсутствием в

печатном тексте буквы «Ё» . Например,

жёлчь, жёлчный, заворожённый, новорождённый

и т.д.

Ошибки, которые являются следствием

ошибок в написании. Например брОня –

преимущественное право на получение

чего-либо, в отличие от слова бронЯ –

защитное покрытие, бронь – грубая

ошибка. Слово грЕнок – мужского рода

во множественном числе имеет ударение

на конечном слоге – гренкИ , грЕнки –

грубая ошибка.

Разноместность и подвижность приводят

к появлению у одного слова акцентных

вариантов. Иногда один из вариантов

рассматривается словарями как

соответствующий норме, а другой — как

неправильный. Сравните: полОжил, магАзин

— неправильно; положИл, магазИн —

правильно. Иногда варианты даются в

словарях как равноправные: Искристый

и искрИстый.

Местом ударения различают следующие

варианты слов:

— общеупотребительные и профессиональные

дОбыча

— литературные и диалектные холоднО

— литературный и просторечный

магАзин

— нейтральный и разговорный звОнишь

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

О, прелесть русской речи чистой!

О, бедный мой язык родной,

Кто не глумился над тобой –

Шпана, чиновники, лингвисты…

Кто бедолагу не ломал,

Не выворачивал, не мучил:

«ОблЕгчить, нАчать, взад, принЯл,

ПравЫ, сочуйствовать, подклЮчить»

Ну, ладно б жулик, или вор,

Иль алкаши и наркоманы,

Но педагог, но прокурор,

Но дикторы с телеэкрана!

Рабочий и интеллигент

Родную речь, как шавку, лупят:

«ОсУжденный и инцидент,

БлагА, сочуйствовать, оглУпят»

Ну, ладно б только бюрократ,

Но журналист, но депутат

Язык недавно исказили.

От сердца я хочу воззвать

Ко всем, кто сын России верной

Пора не нАчать, а начАть

Язык наш очищать от скверны

Друзья, следите за собой,

Когда по-русски говорите

Ведь это наш язык родной –

Его для внуков сохраните!

Как нам известно, русский язык является одним

из богатейших языков, созданных человечеством за

его многовековую историю. Исследователи

утверждают, что его словарный фонд составляет

свыше 200.000 слов. Словарный же состав таких

великих людей, как Пушкина, Лермонтова, Толстого,

по заявлению исследователей их творчества,

составляет порядка 20.000 слов. А словарный запас

обычного человека с высшим образованием в

среднем – 2000 слов. Не надо быть математиком,

чтобы подсчитать, что мы используем лишь малую

толику того айсберга, именуемого русским языком.

В связи с этим возникает весьма правомерный

вопрос: зачем же мы, используя в общении с

окружающими лишь незначительную часть

словарного фонда, искусственно обедняем свою

речь, добровольно отказываемся от использования

многообразия и красоты нашего языка?

Язык – неотъемлемая часть нашей культуры. Еще

Ожегов писал: «Что такое культура речи?.. это

умение правильно, точно и выразительно

передавать свои мысли средствами языка.

Правильной речью называется та, в которой

соблюдаются нормы современного языка. Типы норм:

лексические, орфоэпические, акцентологические,

морфологические… везде мы можем наблюдать

нарушения и отклонения, однако в данном

выступлении хотелось бы остановиться на

акцентологической норме, ибо устная речь

характеризует человека, определяет уровень его

образованности и воспитанности.

Нормы ударения в современном русском языке

нелегки для усвоения, что объясняется 2-мя его

специфическими чертами: разноместностью и

подвижностью. Начнем с первого пункта. Ударение

бывает неподвижным и свободным. Так, в чешском

языке ударение всегда падает на первый слог, в

польском – на предпоследний, во французском – на

последний. В русском же языке ударение может

падать на любой слог. Подвижность объясняется

тем, что русское ударение свободно перемещается

с одной морфемы на другую. Например: травА –

трАвы. Если ударение сложно объяснить и

усвоить, то может быть следует от него отказаться

и говорить так, как мы хотим? Что нам дает

правильная постановка ударения?

Попытаемся ответить на эти насущные вопросы.

Необходимость ударения очевидна. Во-первых, оно

разграничивает формы слова (трава – травы),

во-вторых, видовые пары, в-третьих,

разграничивает некоторые лексические формы, в

частности, разновидности омонимов – омографы (атлас

– атлас)

Казалось бы, что ошибки в ударении свойственны

только устной речи, однако это далеко не так. Так,

в газете можно прочитать «языкОвый

барьер», но языкОвым может быть паштет,

а барьер – только языковЫм.

Часто мы задумываемся: как правильно

произнести то или иное слово. Конечно, каждый

отдельный пример мы можем проверить по словарю –

и без этого иногда невозможно обойтись. Но все же

норма правильного ударения существует, и проще

следовать ей, чем каждый раз обращаться к

справочной литературе. Любое отклонение от нормы

является речевой ошибкой.

Попытаемся проследить возникновение причин,

приведших к нарушению нормы, и произвести

классификацию существующих ошибок.

1. Причины акцентологических ошибок

- Незнание ударения иноязычного слова (мИзерный

от фр. мизЕр – мизЕрный) - Из-за плохого знания орфографии (бронЯ

у танка, брОня – право на что-либо) - Незнание морфологической принадлежности слова

(рАзвитый – развИтый) - Отсутствие в печатном тексте ё (ликвидация двух

точек над буквой привело к появлению множества

ошибок. НоворОжденный, а не новорождЕнный,

жёлчный)

Русский язык – живой организм, вечно растущий,

меняющийся, обновляющийся.В связи с этим весьма

закономерен тот факт, что старые языковые формы

либо постепенно отмирают, либо органично

сосуществуют с новыми. Этим и объясняется

наличие вариативности русского ударения. В языке

существуют следующие варианты:

- Равноправные (бАржа –

баржА, Искристый – искрИстый). - Варианты нормы, одна из которых признается

основной (творОг – осн., твОрог,

кулинАрия – кулинарИя, прикУс

(общеупот.) – прИкус (спец.)) – стилистические. - Допустимо-устаревшие (индУстрия

– индустрИя, собрАлся – собралсЯ, запаснОй

–запАсный) – нормативно-хронологические. - Cемантические варианты –

разноместность ударения выполняет

смыслоразличительную функцию: остротА (лезвия)

– острОта (остроумное выражение), трУсить

(бояться) – трусИть (бежать).

2. Типы акцентологических ошибок

1. Часто при изменении слова переносят ударение

на окончание в тех словах, которые имеют

неподвижное ударение на основе во всех формах .

Это такие существительные, как: блюдо,

госпиталь, грунт, досуг,

жбан, квартал, клад,

сват, средство, торт,

шофёр, шрифт и др.

Следовательно, мы должны произносить:

приедут сваты, очередь за тортами,

многие шофёры, проблемы грунтов,

все средства и т.п.

2. Ошибки допускаются и в существительных, у

которых неподвижное ударение на окончании

(только если в им. п. – нулевое окончание, то

ударение в этой форме падает на основу): графа,

жезл, кайма, ломоть, ревень, серп, язык, фитиль и

др.

Следовательно: компот из ревеня,

размахивать жезлом, нет ломтя

хлеба…

3. Наибольшее количество ошибок в

прилагательных связано с краткой формой и

сравнительной степенью.

Надо запомнить:

– Если ударение в краткой форме женского

рода падает на окончание, то в кратких формах

среднего рода и мужского ударение на основе и

обычно совпадает с ударением в полной форме: белый

– бела, бел, бело (но

кругом белым-бело); ясный – ясна,

ясен, ясно.

– В большинстве форм множественного числа

наблюдаются колебания в постановке ударения: белы

– белы, бледны – бледны,

близки – близки, низки

– низки, пьяны – пьяны,

пусты – пусты, ясны –

ясны, просты (устар.) –

просты.

– Но только легки, правы.

– Если в краткой форме женского рода падает на

окончание, то в сравнительной форме – на суффикс:

длинна – длиннее, видна

– виднее. Полна – полнее.

– Если в краткой форме женского рода ударение

падает на основу, то и в сравнительной степени

ударение на основе: лилова – лиловее,

красива – красивее, ленива

– ленивее, говорлива – говорливее.

4. Часто встречается неправильная постановка

ударения на основе слова, а не на его окончании в

глаголах прошедшего времени единственного числа

женского рода: взяла вместо взяла,

спала вместо спала и т.п.

Надо запомнить:

– Таких глаголов около 280 (непроизводных и

производных): брать (собрать, отобрать,

прибрать, убрать…), быть, взять, вить, врать,

гнать, гнить, дать, драть, ждать, жить, звать,

клясть, лгать, лить, пить, плыть, прясть, рвать,

слыть, ткать.

– Только приставка вы-

«перетягивает» ударение на себя: гнала,

прогнала, но выгнала.

– В этих глаголах прошедшего времени

единственного числа мужского и среднего рода и

множественного числа ударение совпадает с

ударением в начальной форме: звать –

звал, звало, звали.

Но аффикс —ся изменяет ударение в

глаголах множественного числа и иногда в

глаголах среднего рода единственного числа: забралось,

забрались; налилось, налились.

– Некоторые глаголы, очень похожие на

перечисленные выше, тоже односложные, не входят в

этот ряд: бить – била, брить – брила,

жать – жала, знать – знала,

злить – злила.

5. Многие страдательные причастия прошедшего

времени, образованные от глаголов на –нуть,

-ать, -ять, имеют ударение на первом слоге:

поднять – поднятый, согнуть

– согнутый, отнять – отнятый.

3. Акцентологический минимум

Газопровод, апокриф, досуг, звонит,

кремень, ходатайство, ломоть, созыв, форзац,

каталог, камбала, некролог, премирование,

узаконение, вероисповедание, жизнеобеспечение,

феномен.

Подводя итог всему вышеизложенному, хотелось

бы еще раз подчеркнуть, что язык – неотъемлемая

часть нашей культуры, поэтому не нужно забывать,

что вопрос о чистоте языка – не только языковая

проблема. Чтобы повысить качество своего языка,

нужно повысить качество своего сердца, своего

интеллекта. Мало добиться того, чтобы люди не

говорили «выбора» или

«ндравиться», надо добиться того, чтобы человек

испытывал трепетное и уважительное чувство к

своему родному языку, ценил его красоту и

благозвучность. В связи с этим уместно привести

слова великого классика Тургенева: «Во дни

сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах

моей родины, – ты один мне поддержка и опора, о

великий, могучий, правдивый и свободный

русский язык. Не будь тебя – как не впасть в

отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но

нельзя верить, чтобы такой язык не был дан

великому народу!»

Приложение

Особенности русского ударения. Типичные акцентологические ошибки

О, прелесть русской речи чистой!

О,

бедный мой язык родной,

Кто не глумился

над тобой –

Шпана, чиновники,

лингвисты…

Кто бедолагу не ломал,

Не

выворачивал, не мучил:

«ОблЕгчить,

нАчать, взад, принЯл,

ПравЫ, сочуйствовать,

подклЮчить»

Ну, ладно б жулик, или

вор,

Иль алкаши и наркоманы,

Но

педагог, но прокурор,

Но дикторы с

телеэкрана!

Рабочий и интеллигент

Родную

речь, как шавку, лупят:

«ОсУжденный и

инцидент,

БлагА, сочуйствовать,

оглУпят»

Ну, ладно б только бюрократ,

Но

журналист, но депутат

Язык недавно

исказили.

От сердца я хочу воззвать

Ко

всем, кто сын России верной

Пора не

нАчать, а начАть

Язык наш очищать от

скверны

Друзья, следите за собой,

Когда

по-русски говорите

Ведь это наш язык

родной –

Его для внуков сохраните!

Как нам известно, русский язык является

одним из богатейших языков, созданных

человечеством за его многовековую

историю. Исследователи утверждают, что

его словарный фонд составляет свыше

200.000 слов. Словарный же состав таких

великих людей, как Пушкина, Лермонтова,

Толстого, по заявлению исследователей

их творчества, составляет порядка 20.000

слов. А словарный запас обычного человека

с высшим образованием в среднем – 2000

слов. Не надо быть математиком, чтобы

подсчитать, что мы используем лишь малую

толику того айсберга, именуемого русским

языком. В связи с этим возникает весьма

правомерный вопрос: зачем же мы, используя

в общении с окружающими лишь незначительную

часть словарного фонда, искусственно

обедняем свою речь, добровольно

отказываемся от использования многообразия

и красоты нашего языка?

Нормы ударения — одна из самых

главных проблем русского языка. Они

многочисленны и нелегки для усвоения.

Ударение усваивается вместе со словом:

надо его запомнить. Часто проще и быстрее

запоминается неверное ударение, что

впоследствии очень сложно устранить.

В этом и состоит задача грамотного

человека — освоить нормы ударения и

правильно применять их на практике.

Русское ударение отличается наличием

большего количества произносительных

вариантов, чем ударение в других языках

(например, во французском языке ударение

всегда падает на последний слог). Норма

– единообразное, образцовое, общепризнанное

употребление элементов языка. Норма

обязательна как для устной, так и для

письменной речи. Различаются нормы:

орфоэпическая (произношение),

орфографическая (правописание),

словообразовательная, лексическая,

морфологическая и синтаксическая.

Языковые нормы – явление историческое.

Изменение литературных норм обусловлено

постоянным развитием языка. То, что было

нормой в прошлом столетии и даже 15-20 лет

назад, сегодня может стать отклонением

от неё. Источники изменения норм

литературного языка различны: разговорная

речь; местные говоры; просторечие.

профессиональные жаргоны; другие языки.

Изменению норм предшествует появление

их вариантов

Трудности в усвоении русского ударения

связаны с двумя его особенностями:

разноместностью и подвижностью.

Разноместность — это способность

ударения падать на любой слог русского

слова: на первый — Иконопись, на второй

— экспЕрт, на третий — жалюзИ, на

четвёртый — апартамЕнты. Во многих же

языках мира ударение прикреплено к

определённому слогу.

Подвижность — это свойство ударения

перемещаться с одного слога на другой

при изменении (склонении или спряжении)

одного и того же слова: водА — вОду, хожУ

— хОдишь. Большая часть слов русского

языка (около 96 %) имеет подвижное ударение.

Орфоэпические ошибки всегда мешают

воспринимать содержание речи: внимание

слушающего отвлекается различными

погрешностями произношения. Правильное

произношение облегчает и ускоряет

процесс общения. Наибольшую трудность

у носителей языка вызывает постановка

ударения в словах (акцентологические

нормы), так как ударение в русском языке

свободно, что отличает его от некоторых

других языков, в которых ударение

закреплено за каким то определённым

слогом. В публичных выступлениях, деловом

общении, обиходной речи часто наблюдаются

отклонения от норм литературного языка.

Например, нередко нарушается норма

ударения в таких словах, как валовОй ,

договрЁнность, нАчал , началА , пОнял ,

понялА , прИнял , принЯть , созЫв , лЕкторы

, инстрУкторы , шофёры, инспекторА ,

денежные срЕдства , квартАл , бухгАлтеры

. Ошибки в ударении могут быть вызваны

различными причинами:

Причины акцентологических ошибок

-

Незнание ударения иноязычного слова

(мИзерный от фр. мизЕр

– мизЕрный) -

Из-за плохого знания орфографии (бронЯ

у танка, брОня – право на

что-либо) -

Незнание морфологической принадлежности

слова (рАзвитый – развИтый) -

Отсутствие в печатном тексте ё (ликвидация

двух точек над буквой привело к появлению

множества ошибок. НоворОжденный,

а не новорождЕнный, жёлчный)

Ошибки, связанные с незнанием ударения,

присущего тому языку, из которого данное

слово заимствовано. Например слово

мизЕрный происходит от франц. c лова

мизЕр .

Ошибки, связанные с отсутствием в

печатном тексте буквы «Ё» . Например,

жёлчь, жёлчный, заворожённый, новорождённый

и т.д.

Ошибки, которые являются следствием

ошибок в написании. Например брОня –

преимущественное право на получение

чего-либо, в отличие от слова бронЯ –

защитное покрытие, бронь – грубая

ошибка. Слово грЕнок – мужского рода

во множественном числе имеет ударение

на конечном слоге – гренкИ , грЕнки –

грубая ошибка.

Разноместность и подвижность приводят

к появлению у одного слова акцентных

вариантов. Иногда один из вариантов

рассматривается словарями как

соответствующий норме, а другой — как

неправильный. Сравните: полОжил, магАзин

— неправильно; положИл, магазИн —

правильно. Иногда варианты даются в

словарях как равноправные: Искристый

и искрИстый.

Местом ударения различают следующие

варианты слов:

— общеупотребительные и профессиональные

дОбыча

— литературные и диалектные холоднО

— литературный и просторечный

магАзин

— нейтральный и разговорный звОнишь

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Особенности русского ударения. Типичные акцентологические ошибки

О, прелесть русской речи чистой!

О, бедный мой язык родной,

Кто не глумился над тобой –

Шпана, чиновники, лингвисты…

Кто бедолагу не ломал,

Не выворачивал, не мучил:

«ОблЕгчить, нАчать, взад, принЯл,

ПравЫ, сочуйствовать, подклЮчить»

Ну, ладно б жулик, или вор,

Иль алкаши и наркоманы,

Но педагог, но прокурор,

Но дикторы с телеэкрана!

Рабочий и интеллигент

Родную речь, как шавку, лупят:

«ОсУжденный и инцидент,

БлагА, сочуйствовать, оглУпят»

Ну, ладно б только бюрократ,

Но журналист, но депутат

Язык недавно исказили.

От сердца я хочу воззвать

Ко всем, кто сын России верной

Пора не нАчать, а начАть

Язык наш очищать от скверны

Друзья, следите за собой,

Когда по-русски говорите

Ведь это наш язык родной –

Его для внуков сохраните!

Как нам известно, русский язык является одним из богатейших языков, созданных человечеством за его многовековую историю. Исследователи утверждают, что его словарный фонд составляет свыше 200.000 слов. Словарный же состав таких великих людей, как Пушкина, Лермонтова, Толстого, по заявлению исследователей их творчества, составляет порядка 20.000 слов. А словарный запас обычного человека с высшим образованием в среднем – 2000 слов. Не надо быть математиком, чтобы подсчитать, что мы используем лишь малую толику того айсберга, именуемого русским языком. В связи с этим возникает весьма правомерный вопрос: зачем же мы, используя в общении с окружающими лишь незначительную часть словарного фонда, искусственно обедняем свою речь, добровольно отказываемся от использования многообразия и красоты нашего языка?

Язык – неотъемлемая часть нашей культуры. Еще Ожегов писал: «Что такое культура речи. это умение правильно, точно и выразительно передавать свои мысли средствами языка.

Правильной речью называется та, в которой соблюдаются нормы современного языка. Типы норм: лексические, орфоэпические, акцентологические, морфологические… везде мы можем наблюдать нарушения и отклонения, однако в данном выступлении хотелось бы остановиться на акцентологической норме, ибо устная речь характеризует человека, определяет уровень его образованности и воспитанности.

Нормы ударения в современном русском языке нелегки для усвоения, что объясняется 2-мя его специфическими чертами: разноместностью и подвижностью. Начнем с первого пункта. Ударение бывает неподвижным и свободным. Так, в чешском языке ударение всегда падает на первый слог, в польском – на предпоследний, во французском – на последний. В русском же языке ударение может падать на любой слог. Подвижность объясняется тем, что русское ударение свободно перемещается с одной морфемы на другую. Например: травА – трАвы. Если ударение сложно объяснить и усвоить, то может быть следует от него отказаться и говорить так, как мы хотим? Что нам дает правильная постановка ударения?

Попытаемся ответить на эти насущные вопросы. Необходимость ударения очевидна. Во-первых, оно разграничивает формы слова (трава – травы), во-вторых, видовые пары, в-третьих, разграничивает некоторые лексические формы, в частности, разновидности омонимов – омографы (атлас – атлас)

Казалось бы, что ошибки в ударении свойственны только устной речи, однако это далеко не так. Так, в газете можно прочитать «языкОвый барьер», но языкОвым может быть паштет, а барьер – только языковЫм.

Часто мы задумываемся: как правильно произнести то или иное слово. Конечно, каждый отдельный пример мы можем проверить по словарю – и без этого иногда невозможно обойтись. Но все же норма правильного ударения существует, и проще следовать ей, чем каждый раз обращаться к справочной литературе. Любое отклонение от нормы является речевой ошибкой.

Попытаемся проследить возникновение причин, приведших к нарушению нормы, и произвести классификацию существующих ошибок.

1. Причины акцентологических ошибок

- Незнание ударения иноязычного слова (мИзерный от фр. мизЕр – мизЕрный)

- Из-за плохого знания орфографии (бронЯ у танка, брОня – право на что-либо)

- Незнание морфологической принадлежности слова (рАзвитый – развИтый)

- Отсутствие в печатном тексте ё (ликвидация двух точек над буквой привело к появлению множества ошибок. НоворОжденный, а не новорождЕнный, жёлчный)

Русский язык – живой организм, вечно растущий, меняющийся, обновляющийся.В связи с этим весьма закономерен тот факт, что старые языковые формы либо постепенно отмирают, либо органично сосуществуют с новыми. Этим и объясняется наличие вариативности русского ударения. В языке существуют следующие варианты:

- Равноправные(бАржа – баржА, Искристый – искрИстый).

- Варианты нормы, одна из которых признается основной (творОг – осн., твОрог, кулинАрия – кулинарИя, прикУс (общеупот.) – прИкус (спец.)) – стилистические.

- Допустимо-устаревшие(индУстрия – индустрИя, собрАлся – собралсЯ, запаснОй –запАсный) – нормативно-хронологические.

- Cемантические варианты – разноместность ударения выполняет смыслоразличительную функцию: остротА (лезвия) – острОта (остроумное выражение), трУсить (бояться) – трусИть (бежать).

2. Типы акцентологических ошибок

1. Часто при изменении слова переносят ударение на окончание в тех словах, которые имеют неподвижное ударение на основе во всех формах . Это такие существительные, как: блюдо, госпиталь, грунт, досуг, жбан, квартал, клад, сват, средство, торт, шофёр, шрифт и др.

Следовательно, мы должны произносить: приедут сваты, очередь за тортами, многие шофёры, проблемы грунтов, все средства и т.п.

2. Ошибки допускаются и в существительных, у которых неподвижное ударение на окончании (только если в им. п. – нулевое окончание, то ударение в этой форме падает на основу): графа, жезл, кайма, ломоть, ревень, серп, язык, фитиль и др.

Следовательно: компот из ревеня, размахивать жезлом, нет ломтя хлеба…

3. Наибольшее количество ошибок в прилагательных связано с краткой формой и сравнительной степенью.

Надо запомнить:

– Если ударение в краткой форме женского рода падает на окончание, то в кратких формах среднего рода и мужского ударение на основе и обычно совпадает с ударением в полной форме: белый – бела, бел, бело (но кругом белым-бело); ясный – ясна, ясен, ясно.

– В большинстве форм множественного числа наблюдаются колебания в постановке ударения: белы – белы, бледны – бледны, близки – близки, низки – низки, пьяны – пьяны, пусты – пусты, ясны – ясны, просты (устар.) – просты.

– Но только легки, правы.

– Если в краткой форме женского рода падает на окончание, то в сравнительной форме – на суффикс: длинна – длиннее, видна – виднее. Полна – полнее.

– Если в краткой форме женского рода ударение падает на основу, то и в сравнительной степени ударение на основе: лилова – лиловее, красива – красивее, ленива – ленивее, говорлива – говорливее.

4. Часто встречается неправильная постановка ударения на основе слова, а не на его окончании в глаголах прошедшего времени единственного числа женского рода: взяла вместо взяла, спала вместо спала и т.п.

Надо запомнить:

– Таких глаголов около 280 (непроизводных и производных): брать (собрать, отобрать, прибрать, убрать…), быть, взять, вить, врать, гнать, гнить, дать, драть, ждать, жить, звать, клясть, лгать, лить, пить, плыть, прясть, рвать, слыть, ткать.

– Только приставка вы- «перетягивает» ударение на себя: гнала, прогнала, но выгнала.

– В этих глаголах прошедшего времени единственного числа мужского и среднего рода и множественного числа ударение совпадает с ударением в начальной форме: звать – звал, звало, звали. Но аффикс —ся изменяет ударение в глаголах множественного числа и иногда в глаголах среднего рода единственного числа: забралось, забрались; налилось, налились.

– Некоторые глаголы, очень похожие на перечисленные выше, тоже односложные, не входят в этот ряд: бить – била, брить – брила, жать – жала, знать – знала, злить – злила.

5. Многие страдательные причастия прошедшего времени, образованные от глаголов на –нуть, -ать, -ять, имеют ударение на первом слоге: поднять – поднятый, согнуть – согнутый, отнять – отнятый.

3. Акцентологический минимум

Газопровод, апокриф, досуг, звонит, кремень, ходатайство, ломоть, созыв, форзац, каталог, камбала, некролог, премирование, узаконение, вероисповедание, жизнеобеспечение, феномен.

Подводя итог всему вышеизложенному, хотелось бы еще раз подчеркнуть, что язык – неотъемлемая часть нашей культуры, поэтому не нужно забывать, что вопрос о чистоте языка – не только языковая проблема. Чтобы повысить качество своего языка, нужно повысить качество своего сердца, своего интеллекта. Мало добиться того, чтобы люди не говорили «выбора» или «ндравиться», надо добиться того, чтобы человек испытывал трепетное и уважительное чувство к своему родному языку, ценил его красоту и благозвучность. В связи с этим уместно привести слова великого классика Тургенева: «Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, – ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык. Не будь тебя – как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!»

11 коварных ошибок в ударениях, которые выставляют нас дураками

Грамотность на «Меле»

Запомнить все ударения возможно, но, честно скажем, сложно. Ошибиться проще. Особенно в словах, которые все почему-то поголовно произносят неправильно. И потом приходится краснеть, если на вас кто-то посмотрел с укором или даже отважился поправить. Больше такого не будет!

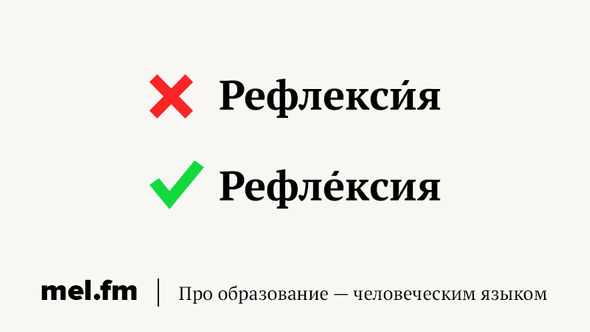

В 2018 году мало кто размышляет и анализирует. Нынче все рефлексируют. Когда-то слово «рефлексия» считалось термином — в речи психологов, филологов, социологов и других особенно умных людей. По этой же причине правильное ударение знали лишь избранные. Рефлексия (от лат. refleksio) — это размышление о чём-либо, анализ и осмысление. Чтобы больше не путать ударение, вспоминайте слово «рефлЕкс»: ударение там тоже падает на второй слог — «рефлЕксия».

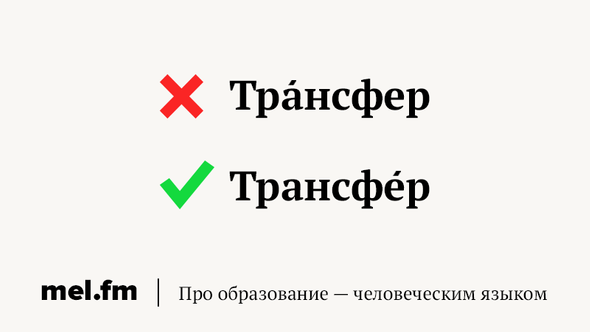

Рано или поздно вы с этим столкнетесь: вам придётся заказать себе (или кому-то) трансфер. Например, от аэропорта до отеля или от вокзала домой. И даже если агентства, кассы и сами водители будут вас уверять, что заказываете вы трАнсфер — не ведитесь. По нормам русского языка, ударение падает на последний слог: трансфЕр (от лат. trānferre).

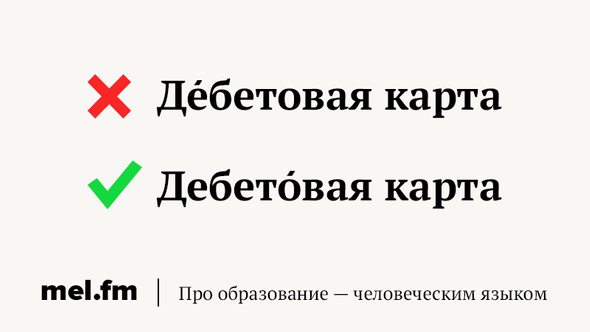

Правильно: дебетОвая карта

Важное денежное слово, без которого уже сложно представить нашу жизнь. В использовании банковских карт мы достигли совершенства, осталось научиться правильно ставить ударение. Согласно словарю, прилагательное «дебетовый» образовано от существительного «дЕбет» — это «левая страница приходно-расходных книг, куда вносятся все получаемые ценности, а также все числящиеся по данному счёту долги и расходы». Не вникайте, просто запомните, что в кошельке у вас дебетОвая карта, а не дЕбетовая. Да, ударение при образовании прилагательного ловко перемещается на суффикс.

«МАстерски!» — скажете вы и мгновенно окажетесь в чёрном списке граммар-наци. Тот случай, когда ассоциации и мнимые проверочные слова лишь подводят. Когда захотите сделать кому-нибудь комплимент, помните про ударение — на последний слог: мастерскИ.

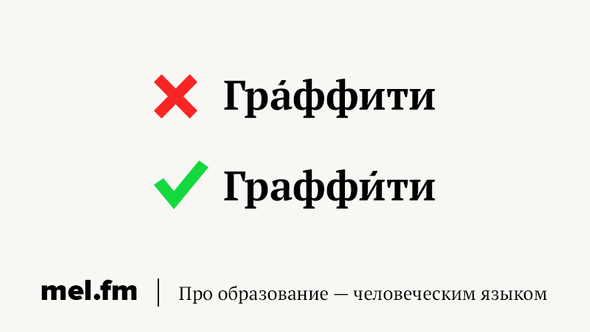

На заборах, на гаражах, на домах — где только мы не сталкиваемся с граффити. Вместо спорных рассуждений о его принадлежности к искусству, лучше поговорим о русском языке. Во-первых, это существительное во множественном числе: уличные граффити, средневековые граффити. Формы единственного числа у слова попросту нет, хотя, разумеется, люди давно уже сами придумали, что граффити в единственном числе будет среднего рода. Во-вторых, слово несклоняемое. И в-третьих, ударение падает на второй слог: граффИти. И чуть не забыли главное: в нём, как и в оригинальном итальянском слове graffiti, сохраняется удвоение буквы «ф».

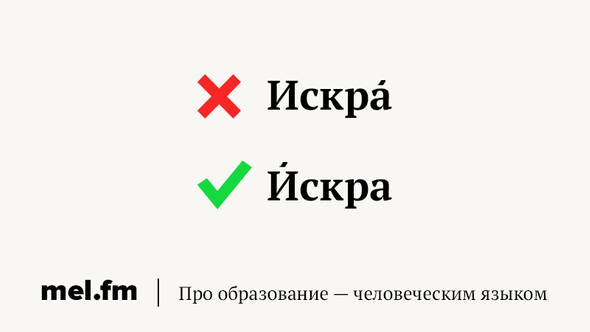

Между русским языком и мной проскочила искрА! А вот и нет. Потому что распространённый вариант с ударением на последний слог — ошибка. Орфоэпические словари единогласно называют нормой ударение на первый слог: Искра, независимо от падежа и числа. С производным глаголом «искрить» всё наоборот: ударение переносится с корня на суффикс или окончание. Например: искрИть, искрЯт, искрИлся, искрИл. Не путайте.

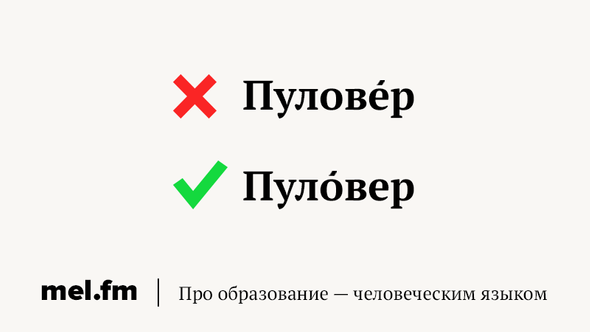

Наверное, у каждого в гардеробе есть пара пуловеров. Это такая вязаная кофта без воротника и пуговиц или замка. Слово «пуловер» любезно позаимствовано из английского языка (pullover), вот только проблема в том, что очень мало кто произносит слово верно. Ваш любимый пуловЕр на самом деле пулОвер. Передаём привет всем консультантам в магазинах одежды.

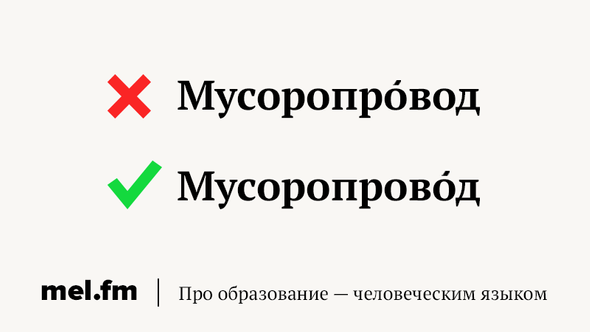

Бытовое слово, которое вызывает массу трудностей. Не с процессом выброса мусора, а с произношением. Слово состоит из двух основ: мусор и провод. Но всё не так просто (да и когда в русском языком было иначе). Дело в том, что в русском языке есть ещё одно редкое слово «провОд». Провод — это действие от глагола «проводить». Так, собственно, появился «газопровод», «мусоропровод», «трубопровод» и так далее. Только ударению здесь место на последнем слоге. В общем, вы уже догадались: «мусоропровОд».

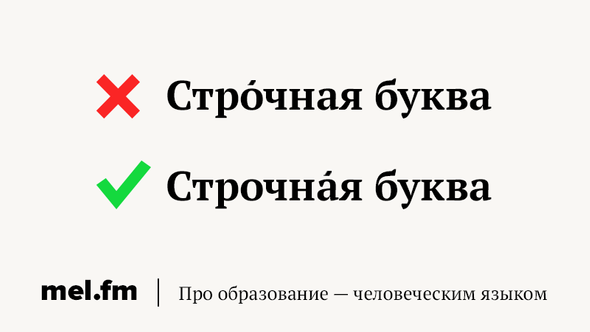

Правильно: строчнАя буква

Есть прописная, или заглавная (большая), а есть строчная (маленькая) буква. Про прописные говорят чаще, нужны или нет, когда их ставят незаслуженно. А вот строчные частенько не у дел. Вот и получается, что не все помнят правильное ударение. Корректно будет: писать со строчнОй буквы. Но прилагательное «стрОчная», к слову, тоже существует. Значит «узкая горизонтальная полоска, прочерчиваемая электронным лучом на экране передающей или приёмной электронно-лучевой трубки в процессе развёртки телевизионного изображения». В общем, вряд ли вам придётся употреблять слово именно в этом значении. Можно не запоминать.

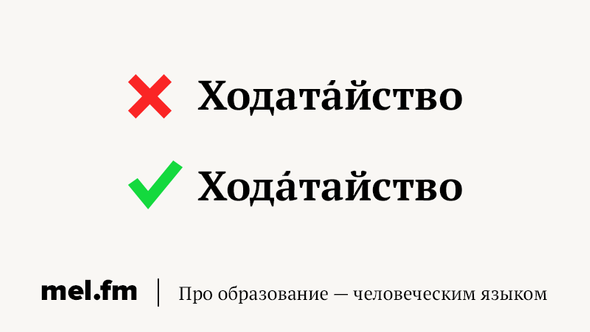

Вот вы ругаетесь, что мы выдумываем правила и громко заявляем, что это «грубейшая ошибка». Это не мы. Например, Орфоэпический словарь под редакцией Аванесова пишет, что правильно произносить слово из судебной лексики «ходАтайство» с ударением на второй слог. Рядом указано ударение «ходатАйство» с пометкой «грубо неправильно» (с восклицательным знаком, между прочим!). Слово с ударением на третий слог считается профессиональным жаргоном в юридической сфере.

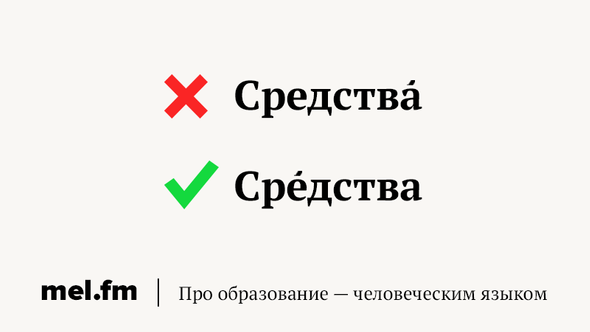

Есть такой миф: если одно слово обозначает два совершенно разных понятия, то и произноситься оно должно по-разному. Ну чтобы различать можно было (вспомним «квартал»). Грамотность на «Меле» развеивает мифы. Неважно, о чём идёт речь — о деньгах или виде транспорта, — произносить нужно всегда одинаково: срЕдства. Ударение на первый слог. И никак иначе.

40 слов, в которых мы ставим ударения неверно

В русском языке нет фиксированного ударения, как в некоторых иностранных (например, в польском или французском). Это создает дополнительные сложности: иногда так и хочется сказать неправильно.

Лишь как очень редкие исключения в языке есть слова с разрешёнными двойными вариантами ударения.

Ниже мы приводим примеры, которые, во-первых, имеют один вариант ударения, а, во-вторых, достаточно часто с этих словах допускаются ошибки при постановке ударения. Расскажем, как правильно говорить, и приведём для каждого слова короткий стишок, при помощи которого вы сможете легко запомнить правильный вариант постановки ударения.

1. ВключИ́т, включИ́шь, включА́т.

Начнем с глаголов, которые создают массу сложностей для русскоговорящих. В данном случае можно опираться на изменение формы слова «включИ́ть». Его с ударением на первом слоге точно не произнести. Значит и остальные формы должны соответствовать.

Как легко запомнить:

Мы откроем новый чА́т,

Если только свет включА́т.

2. ЗвонИ́т, позвонИ́т, звонЯ́т.

Слышим «звон», да не знаем, где ударение. Проблема этих словоформ связана с тем, что речевому аппарату удобнее ставить ударение на первом слоге. Но инфинитив «звонИ́ть» относится к категории глаголов с неподвижным ударением на последнем слоге. Это нужно просто запомнить.

Как легко запомнить:

Снова кто-то в дверь звонИ́т:

Говорит, что кран открЫ́т.

3. ДоговО́р, договО́ры.

Правильный вариант только один. Но кто-то слишком часто произносит его неправильно в связи с профессией. И в таком случае кажется, что вариант с ударением на первом слоге верный.

Как легко запомнить:

Чтобы выше стал забО́р,

Заключите договО́р.

4. СО́гнутый, сО́гнутые.

Сложность заключается в том, что в словах «согнУ́ть», «согнУ́л» ударение на последнем слоге. В данном случае в причастии «сО́гнутый» ударение по правилу сдвигается на слог назад, как и в других парах с суффиксом «т»: «колО́ть – кО́лотый», «трепА́ть – трЁпаный».

Как легко запомнить:

Сильной бурей трО́нутый,

Дуб стоял весь сО́гнутый.

5. КвартА́л.

Это слово часто употребляется в связи с финансовой отчетностью. Специалисты нередко произносят как удобнее, с ударением на первом слоге. Но в словарях закреплен только один вариант.

Как легко запомнить:

Как поедешь в наш квартА́л,

То подай двойной сигнА́л.

6. ПринУ́дить, принУ́дила, принУ́дило, принУ́дили.

В языке встречаются однокоренные слова с ударением на других частях слова. Например, «принудИ́тельный», «принуждА́ющий». Из-за этого происходит путаница. Но во всех глагольных формах вариант ударения только один.

Как легко запомнить:

7. ДиспансЕ́р.

Ударение только на последнем слоге без исключений. Слово происходит от французского dispensaire, а в этом языке все ударения на последнем слоге. И хотя бывают исключения, ударения в заимствованных словах сохраняется.

Как легко запомнить:

Джон, как настоящий сЭ́р,

Редко ходит в диспансЕ́р.

8. ЗавИ́дно.

Ударение можно проверить по слову «завИ́довать». Специалисты уверены, что изначальный корень в слове только «-вид-». Он и является ударным во всех вариантах написания слова.

Как легко запомнить:

9. ИзбалО́ванный, баловА́ть, балУ́ет.

Ударение в словах подвижное, но их объединяет одно – на сам корень «-бал-» ударение никогда не падает. Поэтому не соответствующие этому варианты будут неправильными.

Как легко запомнить:

Сыновей балУ́ет мать.

Кого еще ей баловА́ть?

10. И́конопись.

Поставить ударение на второй слог хочется из-за слова «икона». Справочники пишут, что это «акцентологическая норма». В общем, нужно просто запомнить и не ошибаться.

Как легко запомнить:

Очередь вся вЫ́тянулась –

Cмотрят все на И́конопись.

11. ПоложИ́л.

Еще одна «классика» неправильного ударения. Нужно ориентироваться на инфинитив «положить». А ударение на «-лож-» появилось из-за выражений «вынь да полож», а также просторечного слова «ложить» (его справочники употреблять вообще не рекомендуют).

Как легко запомнить:

Поздно ночью старожИ́л

Челюсть в банку положИ́л.

12. НачА́ть, нА́чал, началА́.

Подвижность ударения в разных формах глаголов часто вызывает сложности. Проверить здесь ничем нельзя, так что лучше запоминать.

Как легко запомнить:

Попросили нас начА́ть:

Вася нА́чал, стал мычать.

13. СвЁкла.

Здесь всё просто: ударение только на первом слоге, поскольку «ё» всегда ударное. Проблема в том, что букву «ё» на письме и в печати употребляют редко. С ним никакой путаницы не было бы.

Как легко запомнить:

14. СирО́ты, сирО́т.

Если с единственным числом в именительном падеже всё понятно, то с другими вариантами часто возникают проблемы. В просторечии во множественном числе нередко ставят ударение на первый слог. Звучит может быть жалостливее, но при этом неправильно.

Как легко запомнить:

Ходят люди на рабО́ту.

Смотрят издали сирО́ты.

15. КаталО́г.

Ударение может быть только одно, без исключений. Слово пришло в русский очень давно из греческого языка (katalogos – список, перечень). Некоторые ученые в 20 веке предсказывали, что из-за массового неправильного употребления норма может измениться. Но пока этого не произошло.

Как легко запомнить:

Выбор сделан, нам помО́г

Этот новый каталО́г.

16. СлИ́вовый.

Правильный вариант здесь обусловлен существительным «слИ́ва». Но так и хочется поставить ударение на второй слог. Стоит вспоминать изначальное слово и говорить правильно.

Как легко запомнить:

Ели слИ́вовый джем,

Но хватИ́ло не всем.

17. ХодА́тайство.

Слово достаточно часто употребляется в юридической и деловой сферах. И неизбежно его произносят как удобно, а не правильно. Слово напрямую связано с другим – «ходА́тай».

Как легко запомнить:

Раскрыли предА́тельство –

Не будет ходА́тайства.

18. АэропО́рта, аэропО́ртов, в аэропО́ртах.

Во всех словоформах ударение будет на одном и том же слоге. Проверить словом «аэропО́рт» легко. Но несмотря на это ошибки в ударениях совершают часто.

Как легко запомнить:

Сошли с главного бО́рта

Мы внутрь аэропО́рта.

19. ФенО́мен.

К сожалению, это слово неправильно произносят даже известные эксперты и специалисты. А между тему ударение только одно, без вариантов. Хотя в некоторых источниках упоминается о двойной норме. Но если будете говорить «фенО́мен», точно не прогадаете.

Как легко запомнить:

С сенсациями нО́мер,

И каждый в нем – фенО́мен.

20. ЭкспЕ́рт, экспЕ́рты, экспЕ́рта.

Еще одно часто употребляемое в различных медиа слово. Вариантов быть не может: только на втором слоге ставят ударение настоящие эксперты по русскому языку.

Как легко запомнить:

«Он и вправду интровЕ́рт!» –

Так сказал экспЕ́рт.

21. ЩавЕ́ль.

Только такой вариант фиксируют как норму все словари. Проверить слово нельзя, стоит запомнить хотя бы половину поговорки:

Не шевЕ́ль чужой щавЕ́ль, а свой набери, да как хошь шевели!

22. СрЕ́дствами.

На этом коварном слове часто спотыкаются чиновники и политики. Слово в официальной речи частоупотребимое в связи с финансами. Проверить просто: «срЕ́дство – срЕ́дствами».

Как легко запомнить:

Избежали бЕ́дствия

Общими мы срЕ́дствами.

23. ФетИ́ш.

Слово специфическое, но употребимое в некоторых ситуациях и контекстах. Произошло от французского, а значит ударение только на последнем слоге.

Как легко запомнить:

За окном такая тИ́шь!

Телевизор – наш фетИ́ш.

24. ТрЕ́неры.

В этом слове совершается двойная ошибка. Во-первых, меняют окончание на «-а» (как в «директорА́», «профессорА́» – эти варианты правильные), во-вторых, переносят на него ударение. Но правильный вариант только один – «трЕ́неры».

Как легко запомнить:

Выжал в зале цЕ́нтнеры –

Попросили трЕ́неры.

25. ТО́рты, тО́ртов.

Ударение остается на том же месте, что и в именительном падеже, единственном числе – «торт». Но произносить это не так удобно, поэтому и происходят ошибки.

Как легко запомнить:

Сегодня в меню – тО́рты,

На тО́ртах – финик тЁртый.

26. ТрансфЕ́р.

Это иноязычное слово используется не только в спорте (переход игроков из команды в команду), но также и в повседневной сфере. Так говорят, например, о перевозке из аэропорта в отель. В любом случае, ударение только на втором слоге по аналогии с изначальным словом.

Как легко запомнить:

Тренер много принял мЕ́р:

Отменяется трансфЕ́р.

27. Я́годицы.

А это слово очень часто произносят неправильно. И хотя в одном из недавних словарей появилось допущение ударения на втором слоге, большинство источников пока указывают только варинат «Я́годицы».

Как легко запомнить:

Молодые Я́годницы

Сели вдруг на Я́годицы.

28. ЖизнеобеспЕ́чение.

Слово из официально-делового, а чаще письменного канцелярского языка. Но и вслух его тоже произносят, чаще всего неправильно. А проверить можно просто через инфинитив «обеспЕ́чить». Слово длинное, поэтому первое ударение ставиться еще и на «жИ́зне-».

Как легко запомнить:

Жизнь насквозь размЕ́чена

ЖизнеобеспЕ́ченьем.

29. РазряжЁнный (телефон).

Прилагательное часто используется в связи с техникой (например, с телефонами). И несмотря на всегда ударное «ё», ударение часто сдвигают на второй слог. На слух многих смущает корень «-ряж-», связанный с «разрЯ́д». Но в данном случае нет другого варианта, только «разряжЁнный». Есть ещё похожие слова в прочих контекстах: «разрЯ́женное ружье», «разрежЁнный воздух».

Как легко запомнить:

Телефон разряжЁнный,

Как солдат поражЁнный.

30. УмЕ́рший.

Сложность создает ударение в слове «У́мер». При автоматическом переносе получается ошибочный вариант. Все словари закрепляют только прилагательное с ударением на втором слоге.

Как легко запомнить:

Пустой и поблЕ́кший

Цветок был умЕ́рший.

31. ТанцО́вщица.

С ошибочным вариантом схожи такие слова как «проводнИ́ца», «продавщИ́ца». Однако стоит опираться на слово «танцО́р». В соответствии с ним и ставят ударение в данном слове.

Как легко запомнить:

В зал пришла убО́рщица,

и ушла танцО́вщица.

32. СтрахО́вщик, страхО́вщица.

Ещё одна ситуация, когда слово в профессиональной среде начали массово употреблять неправильно. Проверить можно по сходнозвучащим словам, означающим профессии: «парО́мщик», «настрО́йщик», «оцЕ́нщик». Ни в одном интонацией не выделяется последний слог.

Как легко запомнить:

Подошел страхО́вщик,

Тих, как заговО́рщик.

33. ОптО́вый.

В некоторых толковых словарях допускается два варианта ударения. Однако орфоэпическая норма только одна – выделяется лишь второй слог. Слово «опт» не должно смущать, поскольку в нем возможно только одно ударение.

Как легко запомнить:

Вот подарок нО́вый

По цене оптО́вой.

34. ГраффИ́ти.

Нередко можно встретить ударение на первом слоге. Но произошло это слово от итальянского graffito, что первоначально означало «нацарапать». В связи с этим ударение только на втором слоге.

Как легко запомнить:

35. ВаловО́й.

Стоит ориентироваться только на орфоэпические словари, в которых почти не бывает двойной нормы. Там указан лишь этот вариант, как единственно возможный.

Как легко запомнить:

Шли коровы на убО́й

За продукт наш валовО́й.

36. МусоропровО́д, газопровО́д, нефтепровО́д.

Классическая группа слов, как будто специально созданная, чтобы ошибаться в ударениях. Но слышащийся «прО́вод» не должен смущать, поскольку здесь «провО́дят» необходимые вещества. Ударение только на «о». Всегда!

Как легко запомнить:

Если б не большой завО́д,

Пуст был тот нефтепровО́д.

37. ДиоптрИ́я.

Слово, периодически встречается в связи со зрением и оптикой. Его почти всегда произносят неправильно. Возможно когда-то норма изменится. Но сейчас ударение в справочниках только одно – на третьем слоге.

Как легко запомнить:

Скажем слово «энтропИ́я»

После слова «диоптрИ́я».

38. ФлюорогрА́фия.

Продолжая тему здоровья, вспомним еще одно слово, которое часто неправильно произносят и сами врачи. Ударение только на третьем с конца слоге, потому что «графо-», как в словах «картогрА́фия», «геогрА́фия» и других.

Как легко запомнить:

Сыграли в «МА́фию» –

Пошли на флюорогрА́фию.

39. НоворождЁнный.

К сожалению, слово часто произносят с ударением на третьем слоге. Хотя здесь всё просто: есть «ё» – ставим ударение на него. И даже слово «роды» не должно смущать.

Как легко запомнить:

Он проект наш утверждЁнный –

Наш сынок новорождЁнный.

40. И́скра.

Есть слова, которые мы настолько часто произносим неправильно, что правильный вариант кажется неправильным. В данном случае говорить «И́скра» непривычно и язык не поворачивается, но это утверждённая норма.

Как легко запомнить:

Подошла к камину кИ́ска,

На нее попала И́скра.

Тест на умение правильно ставить ударения

Хотите проверить насколько хорошо усвоили материал?

Пройдите тест на постановку ударений!

источники:

http://mel.fm/gramotnost/kak-govorit/3207594-insidious_accent

http://na-dostupnom.ru/oshibki-v-udareniyah/

Особенности русского ударения. Типичные акцентологические ошибки

О, прелесть русской речи чистой!

О, бедный мой язык родной,

Кто не глумился над тобой –

Шпана, чиновники, лингвисты…

Кто бедолагу не ломал,

Не выворачивал, не мучил:

«ОблЕгчить, нАчать, взад, принЯл,

ПравЫ, сочуйствовать, подклЮчить»

Ну, ладно б жулик, или вор,

Иль алкаши и наркоманы,

Но педагог, но прокурор,

Но дикторы с телеэкрана!

Рабочий и интеллигент

Родную речь, как шавку, лупят:

«ОсУжденный и инцидент,

БлагА, сочуйствовать, оглУпят»

Ну, ладно б только бюрократ,

Но журналист, но депутат

Язык недавно исказили.

От сердца я хочу воззвать

Ко всем, кто сын России верной

Пора не нАчать, а начАть

Язык наш очищать от скверны

Друзья, следите за собой,

Когда по-русски говорите

Ведь это наш язык родной –

Его для внуков сохраните!

Как нам известно, русский язык является одним из богатейших языков, созданных человечеством за его многовековую историю. Исследователи утверждают, что его словарный фонд составляет свыше 200.000 слов. Словарный же состав таких великих людей, как Пушкина, Лермонтова, Толстого, по заявлению исследователей их творчества, составляет порядка 20.000 слов. А словарный запас обычного человека с высшим образованием в среднем – 2000 слов. Не надо быть математиком, чтобы подсчитать, что мы используем лишь малую толику того айсберга, именуемого русским языком. В связи с этим возникает весьма правомерный вопрос: зачем же мы, используя в общении с окружающими лишь незначительную часть словарного фонда, искусственно обедняем свою речь, добровольно отказываемся от использования многообразия и красоты нашего языка?

Язык – неотъемлемая часть нашей культуры. Еще Ожегов писал: «Что такое культура речи. это умение правильно, точно и выразительно передавать свои мысли средствами языка.

Правильной речью называется та, в которой соблюдаются нормы современного языка. Типы норм: лексические, орфоэпические, акцентологические, морфологические… везде мы можем наблюдать нарушения и отклонения, однако в данном выступлении хотелось бы остановиться на акцентологической норме, ибо устная речь характеризует человека, определяет уровень его образованности и воспитанности.

Нормы ударения в современном русском языке нелегки для усвоения, что объясняется 2-мя его специфическими чертами: разноместностью и подвижностью. Начнем с первого пункта. Ударение бывает неподвижным и свободным. Так, в чешском языке ударение всегда падает на первый слог, в польском – на предпоследний, во французском – на последний. В русском же языке ударение может падать на любой слог. Подвижность объясняется тем, что русское ударение свободно перемещается с одной морфемы на другую. Например: травА – трАвы. Если ударение сложно объяснить и усвоить, то может быть следует от него отказаться и говорить так, как мы хотим? Что нам дает правильная постановка ударения?

Попытаемся ответить на эти насущные вопросы. Необходимость ударения очевидна. Во-первых, оно разграничивает формы слова (трава – травы), во-вторых, видовые пары, в-третьих, разграничивает некоторые лексические формы, в частности, разновидности омонимов – омографы (атлас – атлас)

Казалось бы, что ошибки в ударении свойственны только устной речи, однако это далеко не так. Так, в газете можно прочитать «языкОвый барьер», но языкОвым может быть паштет, а барьер – только языковЫм.

Часто мы задумываемся: как правильно произнести то или иное слово. Конечно, каждый отдельный пример мы можем проверить по словарю – и без этого иногда невозможно обойтись. Но все же норма правильного ударения существует, и проще следовать ей, чем каждый раз обращаться к справочной литературе. Любое отклонение от нормы является речевой ошибкой.

Попытаемся проследить возникновение причин, приведших к нарушению нормы, и произвести классификацию существующих ошибок.

1. Причины акцентологических ошибок

- Незнание ударения иноязычного слова (мИзерный от фр. мизЕр – мизЕрный)

- Из-за плохого знания орфографии (бронЯ у танка, брОня – право на что-либо)

- Незнание морфологической принадлежности слова (рАзвитый – развИтый)

- Отсутствие в печатном тексте ё (ликвидация двух точек над буквой привело к появлению множества ошибок. НоворОжденный, а не новорождЕнный, жёлчный)

Русский язык – живой организм, вечно растущий, меняющийся, обновляющийся.В связи с этим весьма закономерен тот факт, что старые языковые формы либо постепенно отмирают, либо органично сосуществуют с новыми. Этим и объясняется наличие вариативности русского ударения. В языке существуют следующие варианты:

- Равноправные(бАржа – баржА, Искристый – искрИстый).

- Варианты нормы, одна из которых признается основной (творОг – осн., твОрог, кулинАрия – кулинарИя, прикУс (общеупот.) – прИкус (спец.)) – стилистические.

- Допустимо-устаревшие(индУстрия – индустрИя, собрАлся – собралсЯ, запаснОй –запАсный) – нормативно-хронологические.

- Cемантические варианты – разноместность ударения выполняет смыслоразличительную функцию: остротА (лезвия) – острОта (остроумное выражение), трУсить (бояться) – трусИть (бежать).

2. Типы акцентологических ошибок

1. Часто при изменении слова переносят ударение на окончание в тех словах, которые имеют неподвижное ударение на основе во всех формах . Это такие существительные, как: блюдо, госпиталь, грунт, досуг, жбан, квартал, клад, сват, средство, торт, шофёр, шрифт и др.

Следовательно, мы должны произносить: приедут сваты, очередь за тортами, многие шофёры, проблемы грунтов, все средства и т.п.

2. Ошибки допускаются и в существительных, у которых неподвижное ударение на окончании (только если в им. п. – нулевое окончание, то ударение в этой форме падает на основу): графа, жезл, кайма, ломоть, ревень, серп, язык, фитиль и др.

Следовательно: компот из ревеня, размахивать жезлом, нет ломтя хлеба…

3. Наибольшее количество ошибок в прилагательных связано с краткой формой и сравнительной степенью.

Надо запомнить:

– Если ударение в краткой форме женского рода падает на окончание, то в кратких формах среднего рода и мужского ударение на основе и обычно совпадает с ударением в полной форме: белый – бела, бел, бело (но кругом белым-бело); ясный – ясна, ясен, ясно.

– В большинстве форм множественного числа наблюдаются колебания в постановке ударения: белы – белы, бледны – бледны, близки – близки, низки – низки, пьяны – пьяны, пусты – пусты, ясны – ясны, просты (устар.) – просты.

– Но только легки, правы.

– Если в краткой форме женского рода падает на окончание, то в сравнительной форме – на суффикс: длинна – длиннее, видна – виднее. Полна – полнее.

– Если в краткой форме женского рода ударение падает на основу, то и в сравнительной степени ударение на основе: лилова – лиловее, красива – красивее, ленива – ленивее, говорлива – говорливее.

4. Часто встречается неправильная постановка ударения на основе слова, а не на его окончании в глаголах прошедшего времени единственного числа женского рода: взяла вместо взяла, спала вместо спала и т.п.

Надо запомнить:

– Таких глаголов около 280 (непроизводных и производных): брать (собрать, отобрать, прибрать, убрать…), быть, взять, вить, врать, гнать, гнить, дать, драть, ждать, жить, звать, клясть, лгать, лить, пить, плыть, прясть, рвать, слыть, ткать.

– Только приставка вы- «перетягивает» ударение на себя: гнала, прогнала, но выгнала.

– В этих глаголах прошедшего времени единственного числа мужского и среднего рода и множественного числа ударение совпадает с ударением в начальной форме: звать – звал, звало, звали. Но аффикс —ся изменяет ударение в глаголах множественного числа и иногда в глаголах среднего рода единственного числа: забралось, забрались; налилось, налились.

– Некоторые глаголы, очень похожие на перечисленные выше, тоже односложные, не входят в этот ряд: бить – била, брить – брила, жать – жала, знать – знала, злить – злила.

5. Многие страдательные причастия прошедшего времени, образованные от глаголов на –нуть, -ать, -ять, имеют ударение на первом слоге: поднять – поднятый, согнуть – согнутый, отнять – отнятый.

3. Акцентологический минимум

Газопровод, апокриф, досуг, звонит, кремень, ходатайство, ломоть, созыв, форзац, каталог, камбала, некролог, премирование, узаконение, вероисповедание, жизнеобеспечение, феномен.

Подводя итог всему вышеизложенному, хотелось бы еще раз подчеркнуть, что язык – неотъемлемая часть нашей культуры, поэтому не нужно забывать, что вопрос о чистоте языка – не только языковая проблема. Чтобы повысить качество своего языка, нужно повысить качество своего сердца, своего интеллекта. Мало добиться того, чтобы люди не говорили «выбора» или «ндравиться», надо добиться того, чтобы человек испытывал трепетное и уважительное чувство к своему родному языку, ценил его красоту и благозвучность. В связи с этим уместно привести слова великого классика Тургенева: «Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, – ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык. Не будь тебя – как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!»

Правила постановки ударений.

К заданию № 4 «Орфоэпические нормы»

Правила постановки ударений в именах существительных.

1. Слова иноязычного происхождения , как правило, в русском языке сохраняют место ударения, какое они имели в языке-источнике. В английском языке ударения чаще всего имеют ударения на первом слоге, а во французском – на последнем.

Поэтому английские заимствования звучат так:

гЕнезис, мАркетинг, мЕнеджмент, пОртер;

а французские так:

гравЁр, диспансЕр, жалюзИ, каучУк, партЕр, пюпИтр, шассИ.

2. В словах, обозначающих меры длины и оканчивающиеся на -метр, ударение падает на последний слог:

киломЕтр, сантимЕтр, миллимЕтр, децимЕтр.

3. В сложных словах со второй частью -провод при общем значении «приспособление для транспортировки какого-либо вещества или энергии» ударение падает на корень -вод- :

бензопровОд, водопровОд, мусоропровОд, светопровОд.

НО: электропрОвод, электропрИвод.

4. В словах, оканчивающихся на -лог , ударение падает, как правило, на последний слог: диалОг, каталОг, монолОг, некролОг.

5. В отглагольных существительных сохраняется место ударения, что в исходном глаголе, от которого они образованы:

(веру) исповЕдать – вероисповЕдание

обеспЕчить – обеспЕчение.

6. В некоторых существительных ударение является неподвижным и остаётся на корне во всех падежах:

аэропОрт – аэропОрты

бАнт – бАнты – с бАнтами

бухгАлтер – бухгАлтеров

Икс – с Иксом – Иксы – Иксов

крАн – крАны

лЕктор – лЕкторы – лЕкторов

тОрт – с тОртом – тОрты – тОртами

шАрф – шАрфа – шАрфы – шАрфов.

7. В существительном бАловень ударение падает на корень. Во всех словах, образованных от этого слова, ударение на -БАЛ- НЕ падает:

балОванный, баловАть, балУю, балУясь, избалОванный, набаловАть.

Ты нашел то, что искал? Поделись с друзьями!

Правила постановки ударений в именах прилагательных.

1. В некоторых прилагательных ударение такое же, как и в исходных существительных, от которых они образованы:

слИва – слИвовый

кУхня – кУхонный

щавЕль – щавЕлевый.

2. Ударный слог полной формы некоторых прилагательных остаётся ударным и в краткой форме :

красИвый – красИв – красИва – красИво – красИвы

немЫслимый – немЫслим – немЫслима – немЫслимо – немЫслимы.

3. В некоторых частотных прилагательных с подвижным ударением оно падает на корень в полной форме – в единственном и множественном числе; а также в краткой – в мужском и среднем роде. В краткой форме женского рода ударение переходит на окончание:

прАвый – прАв – прАво – прАвы – правА

стрОйный – стрОен – стрОйно – стрОйны – стройнА.

4. Если ударение в краткой форме женского рода падает на окончание, то в сравнительной форме оно будет на суффиксе -Е- или-ЕЕ-:

больнА – больнЕе, сильнА – сильнЕе, стройнА – стройнЕе.

Если же ударение в женском роде стоит на основе, то в сравнительной степени оно там и сохраняется:

красИва – красИвее, печАльна – печАльнее.

Правила постановки ударений в глаголах.

1. Ударение в глаголах прошедшего времени обычно падает на тот же слог, что и инфинитиве:

гулЯть – гулЯл, гулЯла

прЯтать – прЯтал, прЯтала.

2. В другой группе глаголов ударение во всех формах неподвижно, а в женском роде прошедшего времени переходит на окончание:

брАть – брАл, бралА, брАло, брАли

лгАть – лгАл, лгалА, лгАло, лгАли.

взялА, взялАсь, влилАсь, ворвалАсь, воспринялА, воссоздалА, гналА, гналАсь, добралА, добралАсь, ждалА, дождалАсь, занялА, заперлА, заперлАсь, звалА, звалАсь, лилА, лилАсь, навралА, надорвалАсь, назвалАсь, налилА, нарвалА, началА, облилАсь, обнялАсь, обогналА, ободралА, отбылА, отдалА, отозвалА, отозвалАсь, перелилА, позвалА, полилА, понялА, прибылА, рвалА, снялА, создалА, сорвалА, убралА.

3. У глаголов класть, красть, красться, слать, послать, отослать ударение в форме женского рода прошедшего времени НЕ падает на окончание, а остаётся на основе:

клАла, крАла, крАлась, слАла, послАла, отослАла.

Исключение составляют глаголы с ударной приставкой ВЫ- , которая всегда перетягивает ударение:

лилА – вЫлила, крАла – вЫкрала.

4. В глаголах, оканчивающихся на -ИТЬ, при спряжении ударение падает на окончания: -ИШЬ, -ИТ, -ИМ, -ИТЕ, -АТ/-ЯТ:

включИть – включИшь, включИт, включИм, включИте, включАт

вручИть – вручИшь, вручИт, вручИм, вручИте, вручАт

дозвонИться – дозвонИшься, дозвонИтся, дозвонИмся, дозвонИтесь, дозвонЯтся

кровоточИть – кровоточИшь, кровоточИт, кровоточИм, кровоточИте, кровоточАт.

По той же схеме спрягаются глаголы:

звонИть, исключИть, наделИть, накренИться, насорИть, обзвонИть, облегчИть, ободрИть, ободрИться, одолжИть, окружИть, повторИть, перезвонИть, позвонИть, сверлИть, укрепИть, щемИть.

5. В следующих глаголах, оканчивающихся на –ИТЬ , ударение НЕ падает на окончание:

опОшлить – опОшлят

освЕдомиться – освЕдомишься.

6. В глаголах, образованных от имён прилагательных , ударение чаще всего падает на -ИТЬ:

быстрый – убыстрИть, острый – обострИть, лёгкий – облегчИть, бодрый – ободрИть, глубокий – углубИть.

НО: глагол озлОбить, образованный от прилагательного злой, этому правилу не подчиняется.

7. В возвратных глаголах ударение в форме прошедшего времени часто переходит на окончание или суффикс (в глаголах прошедшего времени мужского рода):

начАться – началсЯ, началАсь, началОсь, началИсь

принЯться – принялсЯ, принялАсь, принялОсь, принялИсь.

Правила постановки ударений в причастиях.

1. В действительных причастиях прошедшего времени с суффиксом -ВШ- ударение, как правило, падает на ту же гласную, что стоит в слове перед этим суффиксом:

зажИ вш ий, налИ вш ий, посмотрЕ вш ий.

2. В страдательных причастиях прошедшего времени, образованных от глаголов изогнуть, загнуть, согнуть ударение падает на приставку:

изОгнутый, зАгнутый, сОгнутый.

3. В кратких страдательных причастиях прошедшего времени женского рода ударение падает на окончание:

занятА, запертА, заселенА, нажитА, налитА, ободренА, снятА, созданА.

4. Если ударение в полной форме падает на суффикс -ЁНН- , то в краткой форме оно сохраняется только в мужском роде, а в остальных формах переходит на окончание:

включЁнный – включЁн, включенА, включенО, включенЫ

довезЁнный – довезЁн, довезенА, довезенО, довезенЫ

заселЁнный – заселЁн, заселенА, заселенО, заселенЫ.

По той же схеме изменяются причастия:

наделЁнный, низведЁнный, ободрЁнный, отключЁнный, повторЁнный, поделЁнный, приручЁнный.

5. В полных формах причастий с суффиксом -Т- , образованных от глаголов с суффиксами -О- и -НУ- в инфинитиве, ударение падает на один слог вперёд: