Ответка

Задайте свой вопрос и получите ответ от профессионального преподавателя. Выберите лучший ответ.

Задать вопрос

-

Подготовка к ЕГЭ

- Подготовка к ОГЭ

- Подготовка к олимпиаде

- Сочинение

- Грамматика

- Для взрослых

Задать вопрос

-

Все вопросы

![]()

Данил

Русский язык

10 — 11 классы

15.02.2023 13:45

Ответы на вопрос

Записаться

Бесплатные вебинары с ответами на все вопросы у нас на канале!

Смотреть

Репетиторы в городах:

- Репетитор в Самаре

- Репетитор в Курлово

- Репетитор в Владикавказе

- Репетитор в Унече

- Репетитор в Новосибирске

- Репетитор в Ишимбае

- Репетитор в Алупке

- Репетитор в Семенове

- Репетитор в Липках

- Репетитор в Гагарине

- Репетитор в Хабаровске

Репетиторы по предметам:

- Репетитор по русскому языку

- Репетитор по английскому языку

- Репетитор по немецкому языку

- Репетитор по математике

- Репетитор по биологии

- Репетитор по физике

- Репетитор по химии

- Репетитор по французскому языку

- Репетитор по итальянскому языку

- Репетитор по китайскому языку

РЕБЯТА. ХЭЛП.

Грамматические ошибки

А)Ошибка в построении сложноподчиненного предложения

Б)Ошибка в построении предложения с однородными членами

В)Нарушение в построении предложения с несогласованным приложением

Г)Неправильное построение предложения с деепричастным оборотом

Д)Неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом

————————

1)Добиться высоких целей можно благодаря таких качеств человека, как целеустремлённость, трудолюбие и упорство.

2)Когда я закончил читать эту книгу, то я понял то, что у автора глубокий смысл.

3)Летчик действовал согласно инструкциям, полученным от главного диспетчера аэропорта.

4)Грамоты не только получили призёры, но и активные участники среди зрителей.

5)Водитель маршрутного такси сказал вновь вошедшим пассажирам оплатить проезд.

6)Перед Иваном Грозным, взяв 1552 году столицу Казанского ханства, встала задача расположить к себе новых подданных.

7)Когда находишься в пути, всегда вспоминаешь дом.

Все ученики, пришедшие на факультативное занятие, разобрались в сложной теме.

9)В программе «Клубе кинопутешественников» рассказывают о необыкновенно интересных людях.

Задание №229.

Синтаксические нормы. ЕГЭ по русскому

Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ

А) неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом

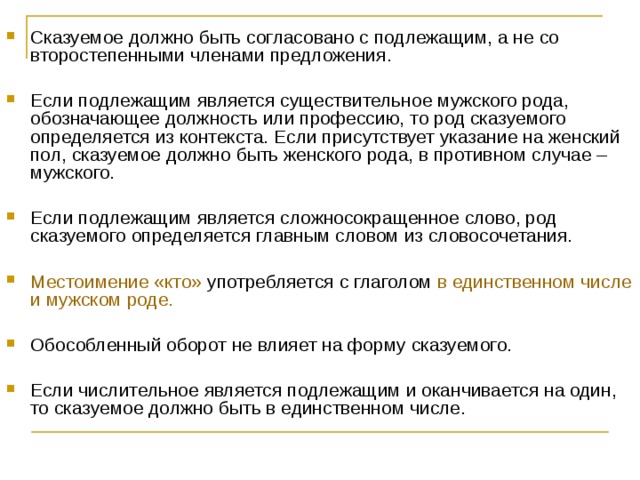

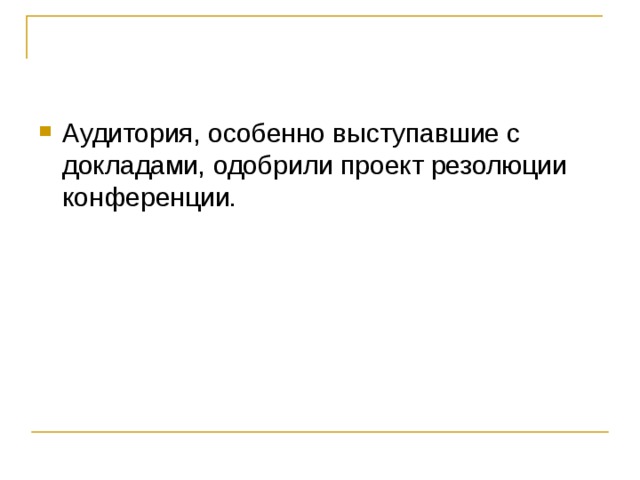

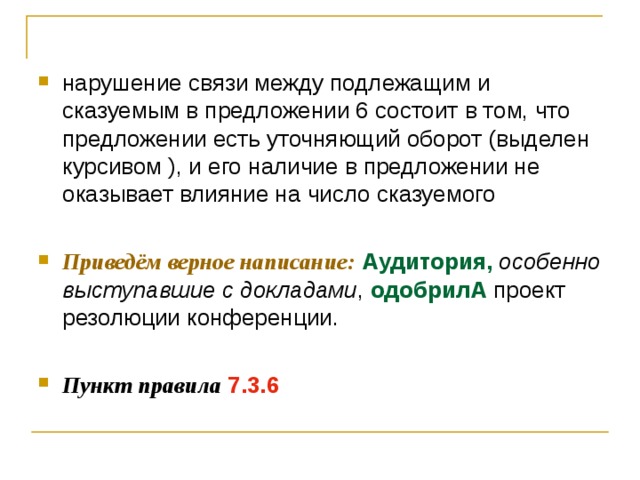

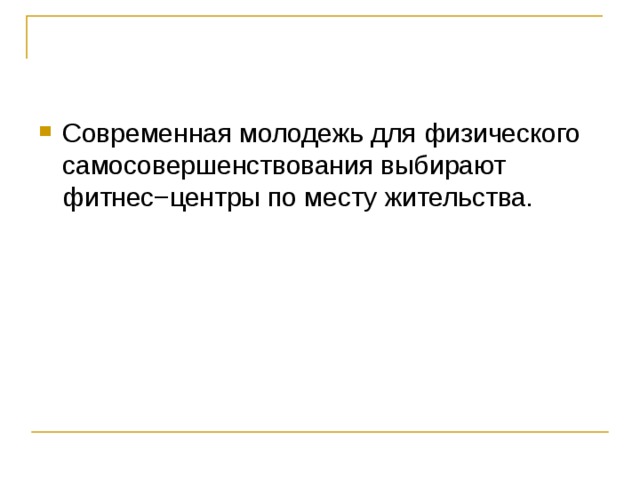

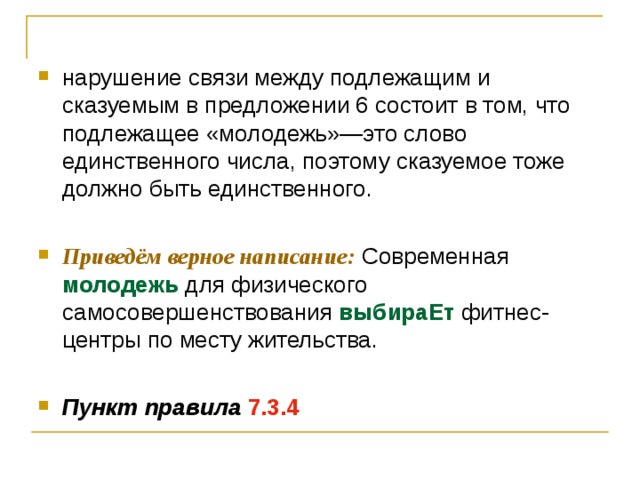

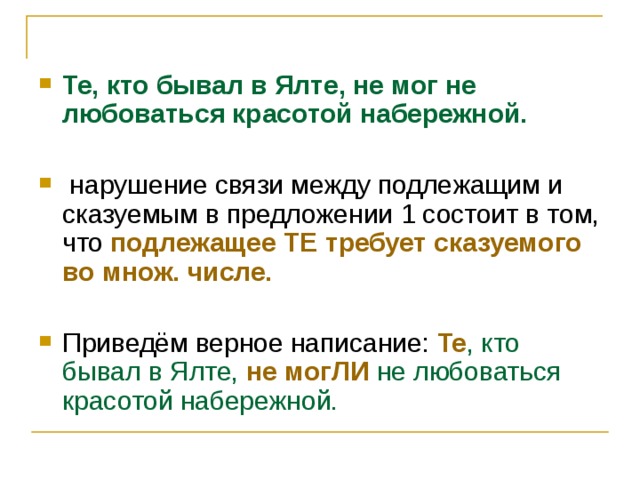

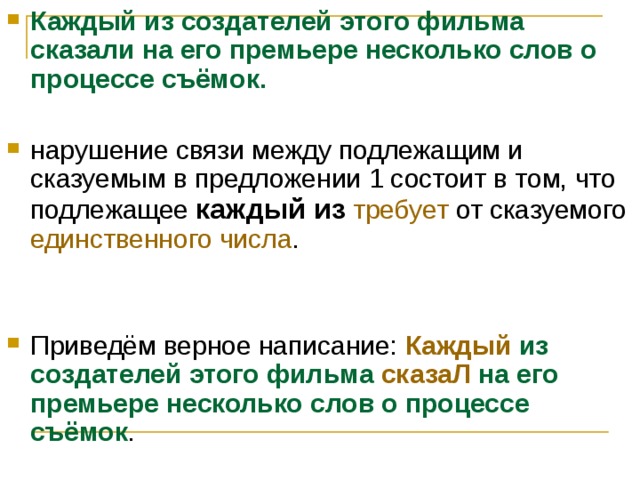

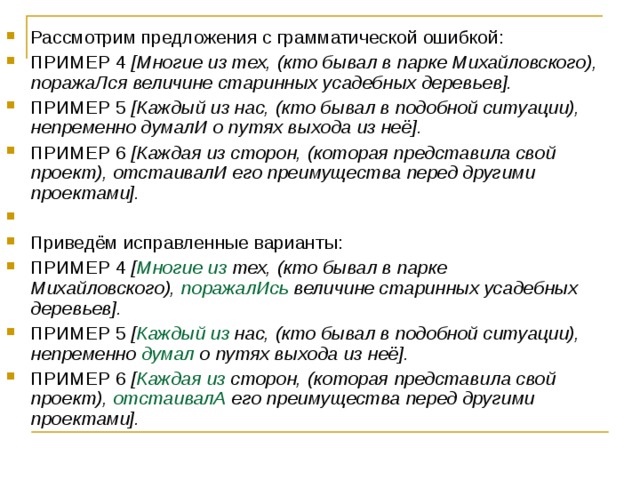

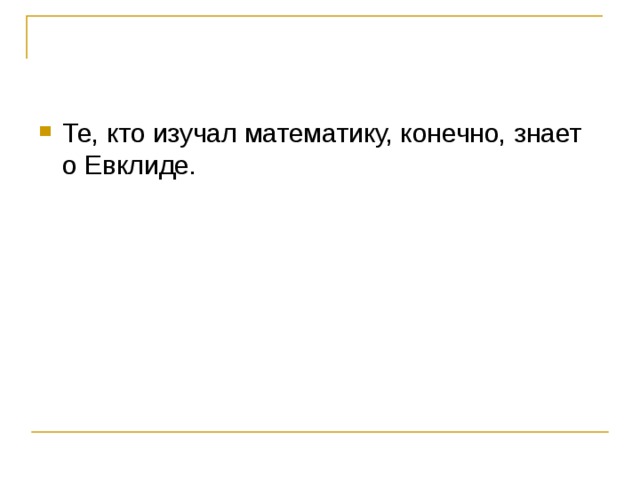

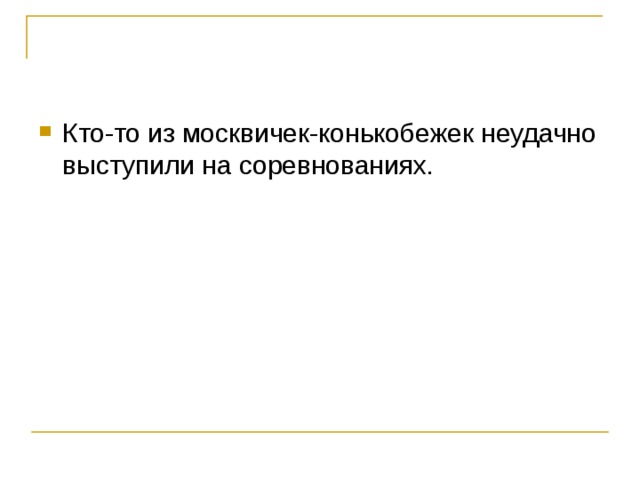

Б) нарушение связи между подлежащим и сказуемым

В) нарушение в построении предложения с несогласованным приложением

Г) неправильное построение предложения с деепричастным оборотом

Д) нарушение в построении предложения с причастным оборотом

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1) Работая со словарём, необходимо знание алфавита.

2) Многие работы молодого учёного, посвящённые проблемам теоретической физики, были отмечены наградами.

3) Внутренняя сила и мужество солдата воспеты в поэме А.Т. Твардовского «Василии Тёркине».

4) Все, кто на экзамене показал отличные знания, награждён поездкой в Санкт-Петербург.

5) Вопреки уговорам матери он сделал всё по-своему.

6) «Российскую грамматику», созданную М.В. Ломоносовым в 1755–1757 гг., справедливо признают наиболее совершенным из всех его филологических трудов.

7) Благодаря книг человек становится добрее.

О русском солдате Андрее Соколове, испытавшему горечь утрат, но откликнувшемся на чужую беду, мы узнаём из рассказа М.А. Шолохова «Судьба человека».

9) Подобно неведомому чудовищу, протянуло большое Карельское озеро далеко к северу свои щупальца – заливы.

| А | Б | В | Г | Д |

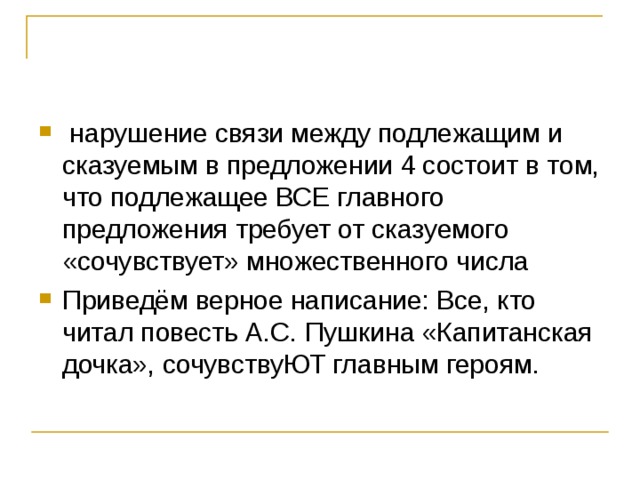

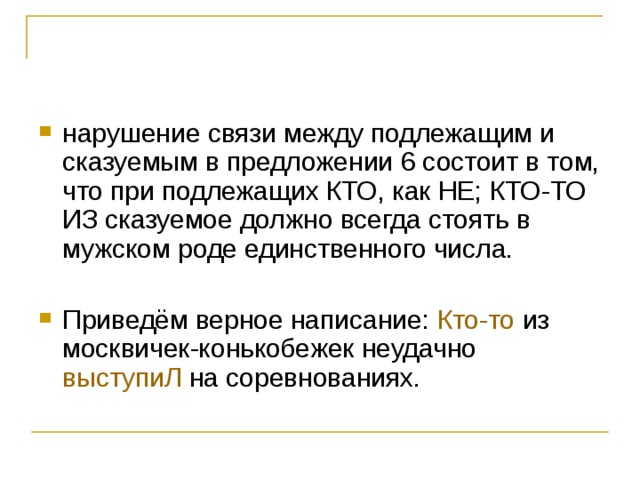

Пояснение:

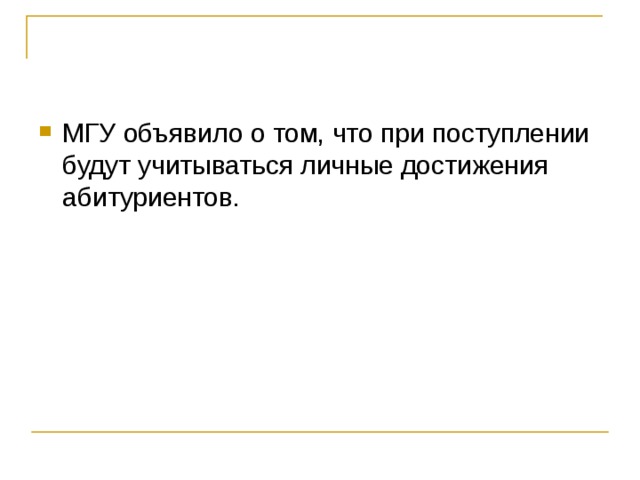

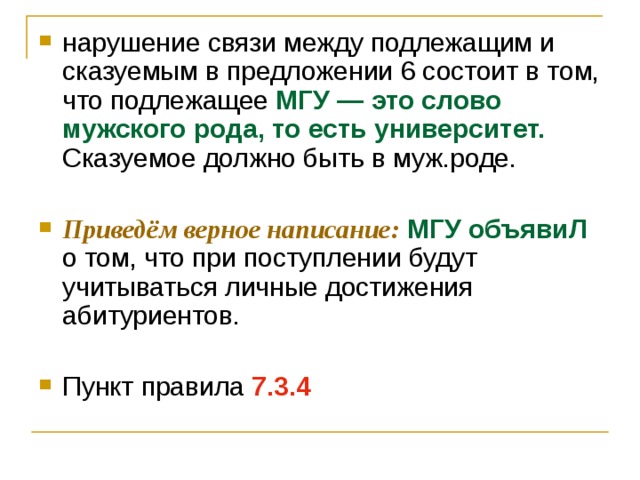

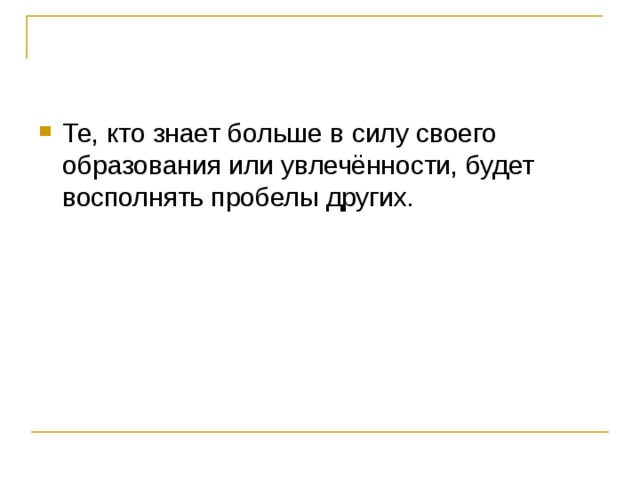

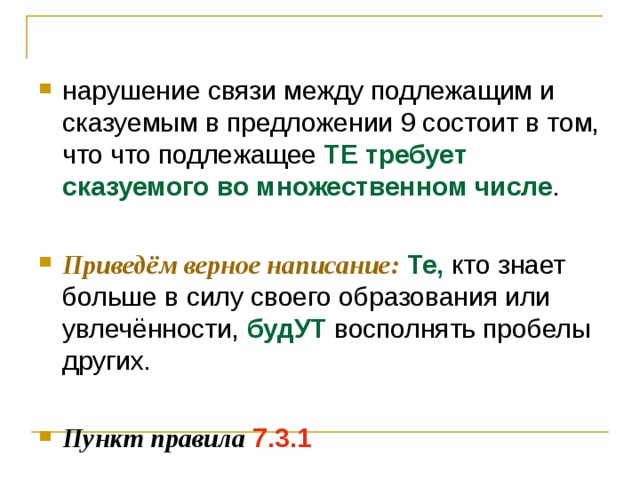

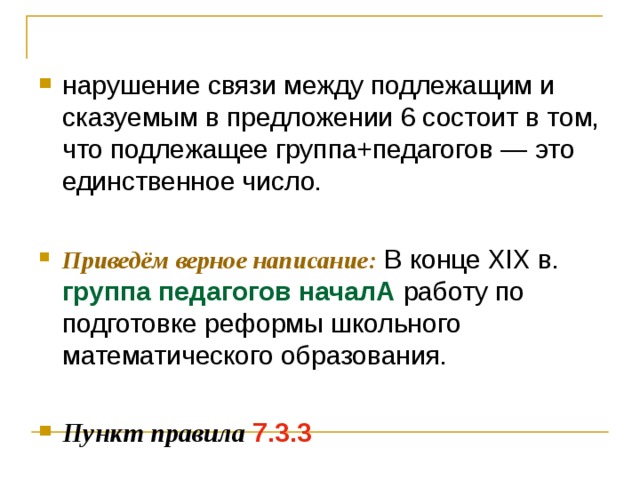

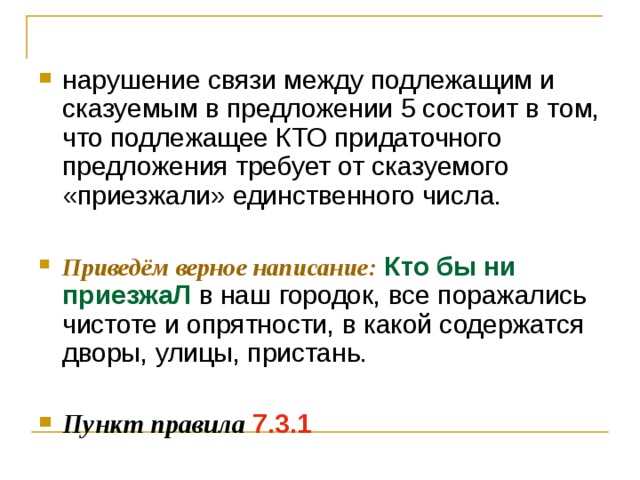

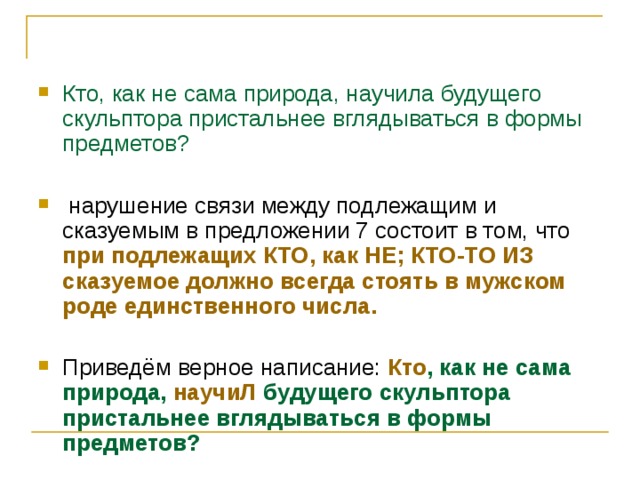

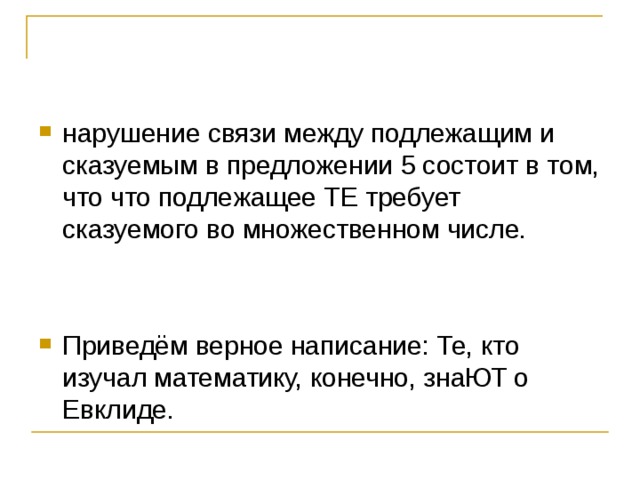

В предложении 7 допущена грамматическая ошибка А.

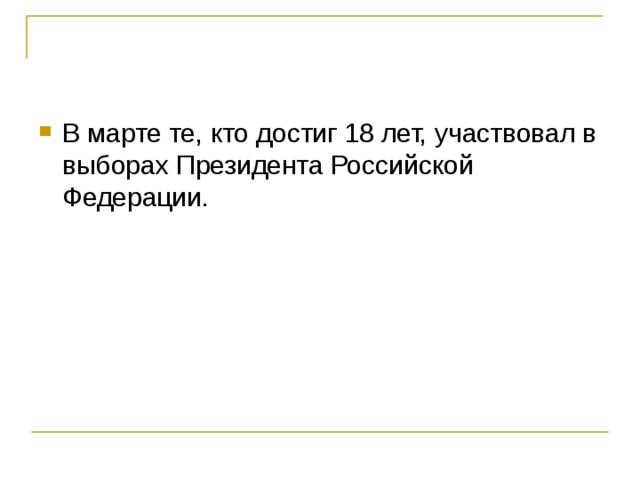

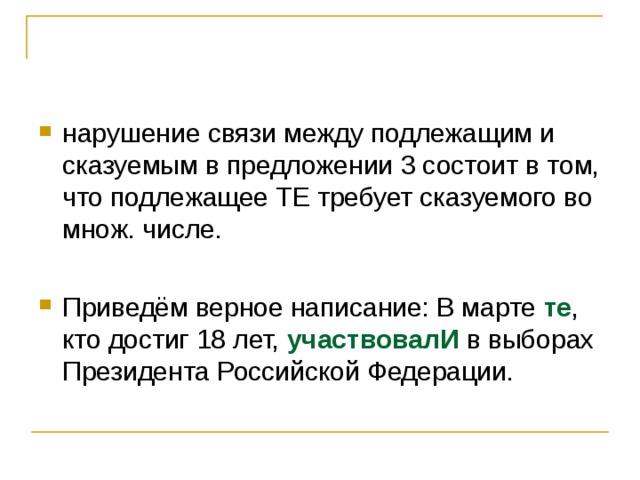

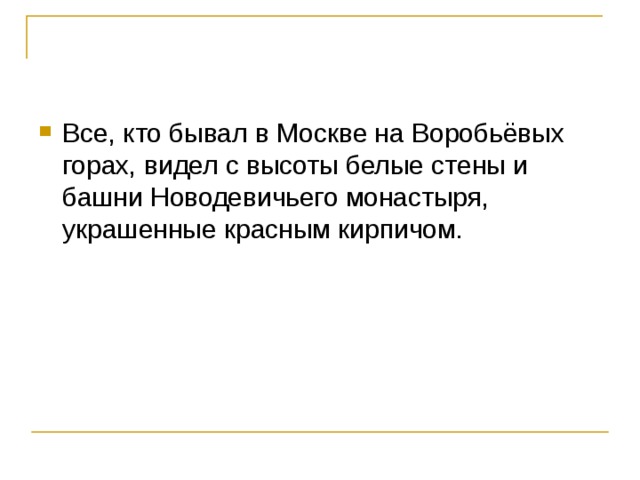

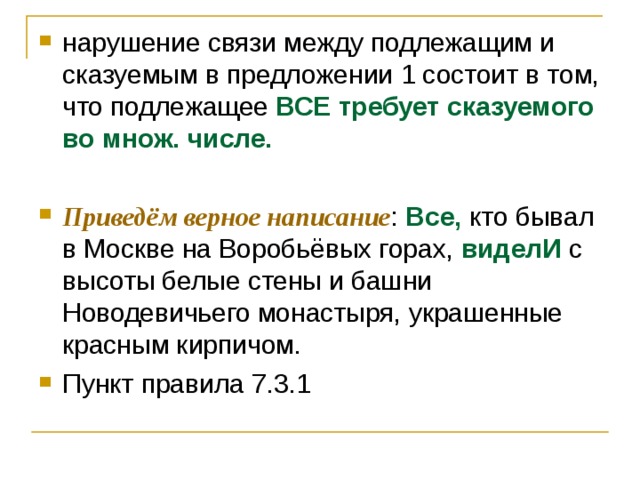

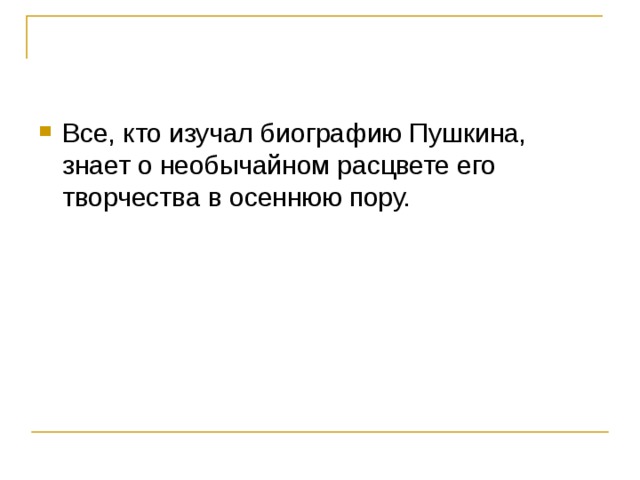

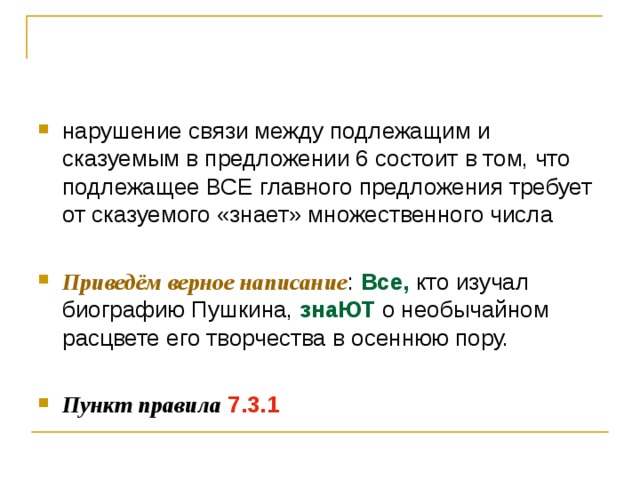

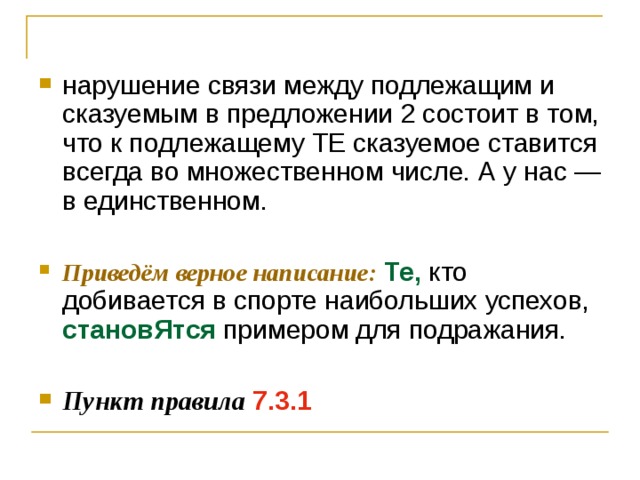

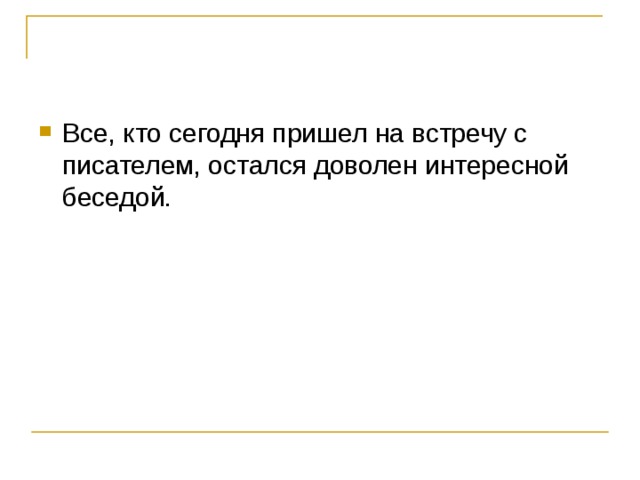

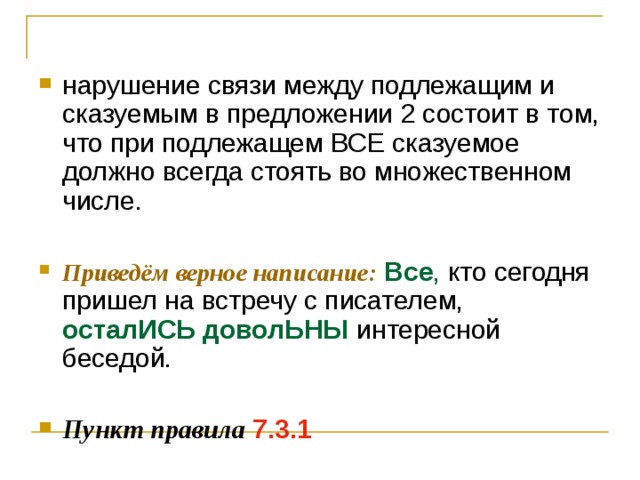

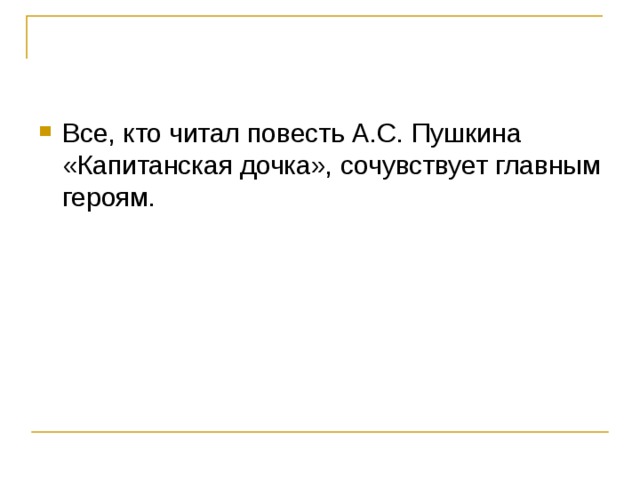

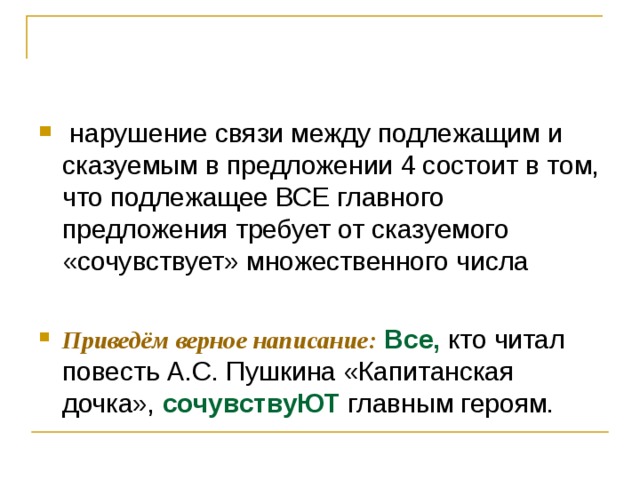

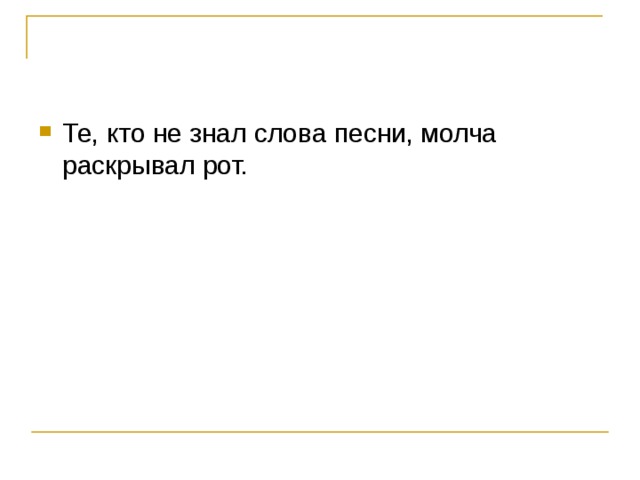

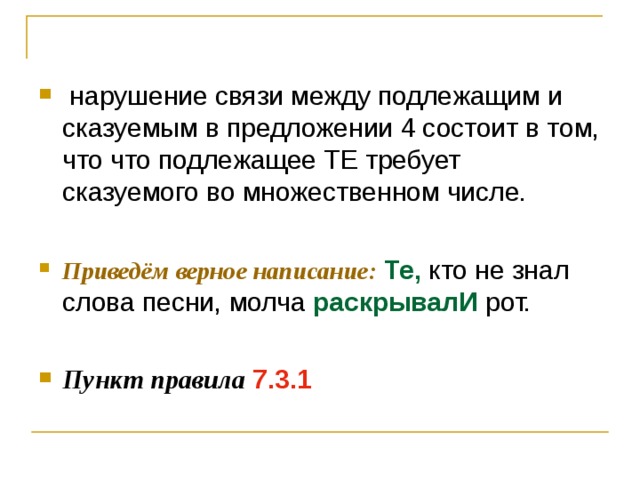

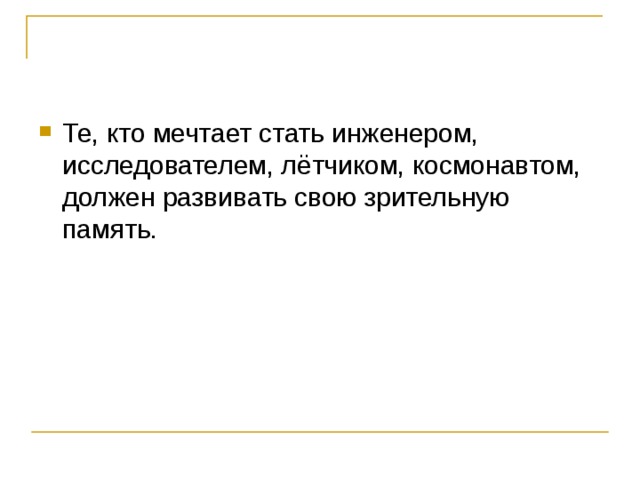

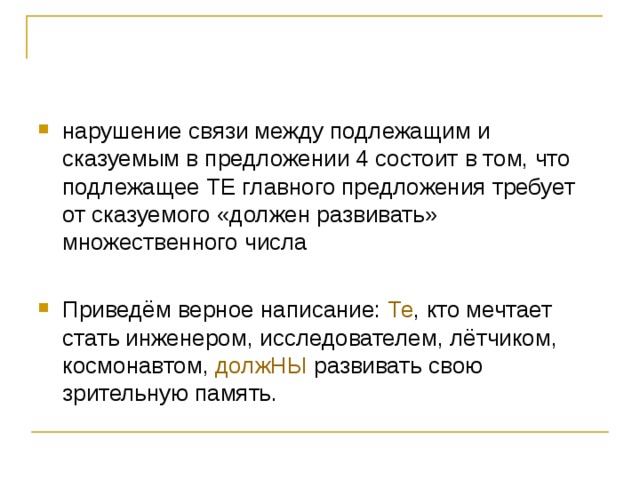

В предложении 4 допущена грамматическая ошибка Б.

В предложении 3 допущена грамматическая ошибка В.

В предложении 1 допущена грамматическая ошибка Г.

В предложении 8 допущена грамматическая ошибка Д.

Показать ответ

Источник: ФИПИ. Открытый банк тестовых заданий

Сообщить об ошибке

Тест с похожими заданиями

-

-

Предмет:

Русский язык

-

Автор:

aadenmoon185

-

Создано:

3 года назад

Ответы

Знаешь ответ? Добавь его сюда!

-

-

Русский язык

12 минут назад

Погода стояла отвратительная, об охоте невозможно было и думать.

-

Русский язык

12 минут назад

Помогите по русскому, определить тип

-

Русский язык

12 минут назад

Выразите свою позицию! Что осуждается в романе Ч.Т. Айтматова

-

помогите пожалуйста: по территории каких административно-территориальный единиц протекает река волга и с каким административно-территориальными единицами волга граничит

-

Русский язык

12 минут назад

Запиши все признаки начальной формы имени

прилагательного.

Именно признаки, Не как найти.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Вы не можете общаться в чате, вы забанены.

Чтобы общаться в чате подтвердите вашу почту

Отправить письмо повторно

Вопросы без ответа

-

Нужно решить все задания с решением. Ответить на контрольные вопросы.

-

до 10 хотя бы подсобите пацаны

Топ пользователей

-

Fedoseewa27

23118

-

Sofka

7419

-

zlatikaziatik

5776

-

vov4ik329

5111

-

DobriyChelovek

4625

-

olpopovich

3461

-

TheDenty

3258

-

dobriykaban

2540

-

Udachnick

1867

-

ViktoriaBell0

1740

Войти через Google

или

Запомнить меня

Забыли пароль?

У меня нет аккаунта, я хочу Зарегистрироваться

Выберите язык и регион

Русский

Россия

English

United States

How much to ban the user?

1 hour

1 day

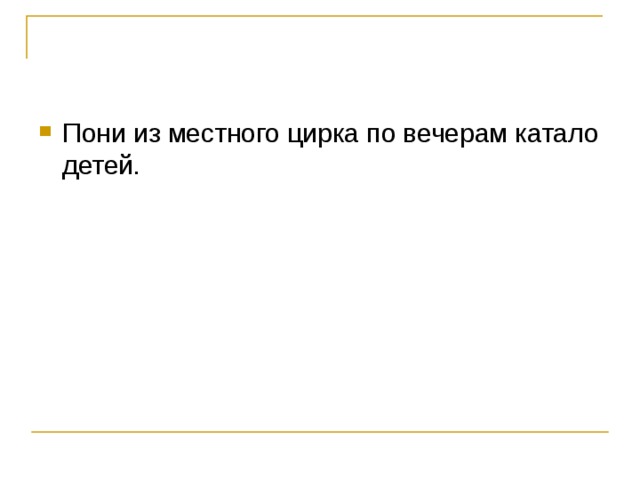

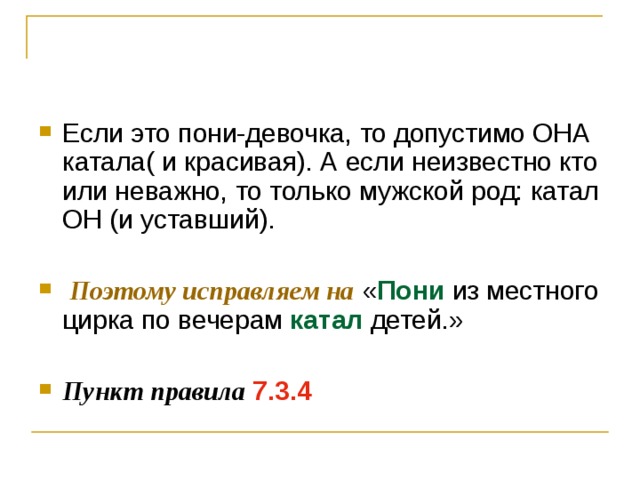

Пояснение (см. также Правило ниже).

А) ошибка в построении сложного предложения в предложении 2 заключается в том, что употреблены лишние союзы и указательное слово. Наряду с грамматической, тут и речевая ошибка: у автора не может быть смысла.

Предложение можно перестроить так: Когда я закончил читать эту книгу, то понял её глубокий смысл.

Пункт правила 7.4.6

Б) нарушение в построении предложения с однородными членами в предложении 4. Эта ошибка вызвана тем, что в предложениях, в которых однородные члены связаны двойными союзами: не только…, но и…; если не…, то… и др.

части двойного союза должны соединять непосредственно однородные члены.

Приведём верное написание: Грамоты получили не только призёры, но и активные участники среди зрителей.

Пункт правила 7.6. 3

В) нарушение в построении предложения с несогласованным приложением в предложении 9. Название телепрограммы, имя собственное, ставится в именительном падеже, если оно является приложением, то есть вторым названием. Первое название—программа.

Приведём верное написание: В программе «КлуБ кинопутешественников» рассказывают о необыкновенно интересных людях.

Пункт правила 7.2.1

Г) ошибка в построении предложения с деепричастным оборотом в предложении 6 вызвана тем, что к сказуемому «встала» ошибочно отнесено деепричастие «взяв». Задача не могла взять, это делал царь.

Предложение можно перестроить так: Когда в 1552 году Иван Грозный взял столицу Казанского ханства, перед ним встала задача расположить к себе новых подданных.

Пункт правила 7.8.1 ТИП 1

Д) неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом в предложении 1 состоит в том, что после предлогов «благодаря», «согласно», «вопреки», «подобно» имена существительные употребляются только в форме дательного падежа ЧЕМУ? и ни в какой другой.

Приведём верное написание: Добиться высоких целей можно благодаря такиМ качествАМ человека, как целеустремлённость, трудолюбие и упорство.

Пункт правила 7.7.1

Приведём верное соответствие :

| А | Б | В | Г | Д |

| 2 | 4 | 9 | 6 | 1 |

Источник: ЕГЭ по русскому языку 21.04.2014. Досрочная волна. Вариант 1

ТРЕНАЖЁР

« КУЛЬТУРА РЕЧИ: ЗАДАНИЯ ЕГЭ № 4-8»

4.1

В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке

ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный

звук.

·

озлОбить

·

начатА

·

послалА

·

сирОты

·

откУпорил

Ответ:

4.2

В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке

ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный

звук.

·

слИвовый

·

вероисповедАние

·

заселенА

·

мозаИчный

·

вручИт

Ответ:

4.3

В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена

буква, обозначающая ударный гласный звук.

·

диспансЕр

·

прИданое

·

заперлА

·

сорИт

·

сОгнутый

Ответ:

5.1

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено

выделенное слово.

·

Тишину разорвал показавшийся особенно громким чей-то тяжёлый

ВЗДОХ.

·

На ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ встрече присутствовали министры иностранных дел

из пяти государств.

·

ВЫБИРАЯ профессию, важно ориентироваться на собственные предпочтения,

а не на мнимый престиж той или иной специальности.

·

Длительный отдых на берегу моря оказал на меня БЛАГОТВОРНОЕ

влияние.

·

Гошу все считали УДАЧНЫМ бизнесменом, однако сам он был убеждён,

что ему не хватало предпринимательской хватки.

Ответ:

5.2

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено

выделенное слово.

Исправьте

лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним.

·

«Вот что значит опыт работы и ЖИТЕЙСКАЯ мудрость начальника!» –

думал Звягинцев.

·

Аппетит у выздоравливающего Галямина был ЗВЕРСКИЙ.

·

В ЕДИНИЧНОМ явлении художник видит черты типического.

·

Из-за сложностей производства и хранения мороженое долгое время

оставалось редким лакомством, пока в 1920-х годах не появились первые настоящие

МОРОЗИЛЬНЫЕ камеры.

·

Верхоплавки – очень ПУГАНЫЕ рыбки: достаточно лёгкой ряби на воде,

чтобы их стайка бросилась врассыпную.

Ответ:

5.3

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено

выделенное слово.

·

Я не знал, как мне ВОСПОЛНИТЬ утрату.

·

В СОСЕДНЕМ подъезде установили новый лифт.

·

В такой среде активно размножаются МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ грибы.

·

Генетические открытия убеждают нас в том, что ОТЛИЧИЯ между

известными типами органов зрения не так велики, как казалось прежде.

·

Обе попытки оказались НЕУДАЧНЫМИ.

Ответ:

6.1

Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив неверно

употреблённое слово.

От литераторов критик требовал, чтобы они

писали просто и доступно; от художественного произведения он ждал прежде всего

ценного содержания, которое могло бы поднять кругозор читателя.

Ответ:

6.2

Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив неверно

употреблённое слово.

Хороший руководитель, без всякого

сомнения, заботится о своих подчинённых и стремится показывать им образец во

всём.

Ответ:

6.3

Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее

слово.

На семинар собрались молодые физики –

будущий передовой авангард отечественной науки.

Ответ:

6.4

Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив неверно

употреблённое слово.

Когда я был маленький, отец всегда говорил

мне, что гордиться можно только тем, к чему ты предпринял усилия, и я запомнил

эти слова на всю жизнь.

Ответ:

Отредактируйте

предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово.

Младшая

дочь, регулярно навещавшая родителей, заметила, что с годами у матери,

которой было за шестьдесят, стали появляться необоснованные вспышки

негодования, иногда отдающие высокомерной спесью.

Ответ:

7.1

В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании

формы слова.

·

ИДЯ по бульвару

·

ПРИВЕДШИЙ к успеху

·

несколько ДЖИНСОВ

·

бежит намного БЫСТРЕЕ

·

на ДВУХСОТ третьем километре

Ответ:

7.2

В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании

формы слова.

·

ЧЕТЫРЬМЯСТАМИ рублями

·

ЛОЖИ аккуратно

·

КРЕПЧАЙШЕЕ рукопожатие

·

ДВОЕ очков

·

несколько КЕГЛЕЙ

Ответ:

7.3

В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании

формы слова.

·

ОБГРЫЗЕННАЯ корка хлеба

·

находится в АЭРОПОРТУ

·

к ВОСЕМЬСОТОМУ году

·

ЗАКУТАВШИСЬ в одеяло

·

ОКРЕПШИЙ организм

Ответ:

СИНТАКСИЧЕСКИЕ

НОРМЫ

Исправьте

ошибки в предложениях:

- нарушение связи между подлежащим и сказуемым

Анна и Сергей собрался

отправиться в горы, чтобы восстановить силы после всего произошедшего и просто

полюбоваться красотой природы.

Когда раздались первые

звуки колокола, ворота, натужно скрипя, отворились, после чего поток людей

хлынули на рыночную площадь и, казалось, затопили её в одно мгновение.

Все, кто видел работу

гончара, поражался его удивительному мастерству.

Заключив годовой

контракт, команда, которой, по условиям договора, предстояло дать более

концертов в разных городах нашей страны, начали напряжённо готовиться к туру.

Стая птиц, поднявшихся

над болотом, покружили немного, громко крича, но вскоре успокоились.

Полшколы участвовали в

организации благотворительной акции, приуроченной к Дню матери.

«Кто из вас сегодня

опоздали на первое занятие?» – строго спросил преподаватель.

Нельзя было не заметить,

что толпа на площади гуляют с какой-то лихорадочной бодростью.

На конференцию, которая

проходила в Москве, прибыли триста один участник из всех регионов России.

У каждого из нас,

ребятишек, несущих завтрак, работает на лугу отец или брат, и каждый из нас

хотят, чтобы именно у его отца был самый широкий, самый чистый прокос.

Кто из мальчишек не

мечтали прослыть силачом?

Заговорило сначала

несколько человек туманно и нетвёрдо.

Кто из сестёр вам об этом

сказала?

Большинство спортсменов

выступило на городских соревнованиях удачно.

Всё, по-видимому, и даже

природа сама, вооружились против господина Голядкина.

Крестьянство на протяжении

многих веков выращивали хлеб и кормили город.

Все, кто приезжал в этот

красивый город, обязательно посещал краеведческий музей.

2) ошибка в построении предложения с

однородными членами

Лес тянется

вдоль реки и очень живописный.

Героиня

фильма любит модную одежду и вкусно поесть.

К. Симонов

называл роман «Белая гвардия» М. Булгакова не только талантливой прозой, а

также очень любопытным документом эпохи.

Воздушная

игра светотени на картине не только помогает передать мимику, но и сложность

душевной жизни человека.

В нём

совмещались те чисто русские, мужицкие черты, которые в соединении дают

возвышенный образ, делавший иногда не только нашего солдата непобедимым, но и

великомучеником.

В долинах,

пастбищах, склонах гор зазеленела трава, воздух наполнился ароматом весны.

Егорова

расстраивало не столько всё происходящее, сколько настораживало.

Братьям-близнецам,

которым совсем недавно исполнилось четырнадцать лет, не только предстояло

впервые отправиться одним в большой город, но и выполнить там все поручения

родителей.

В некоторых

племенах Южной Америки до сих пор сохранился культ предков: местные индейцы

уважают, боятся и поклоняются духам умерших.

Кирпичные

дома как строятся на равнине, так и высоко в горах.

Мальчишек не

столько беспокоило будущее их проекта, сколько его настоящее, потому что сейчас

ребятам не хватало материалов для работы.

Я, желая

познать и вникнуть во все тайны этой загадочной, полной мистических деталей

истории, которая случилась с моими далёкими предками около трёх веков назад,

сутками сидела в архивах в поисках новых подробностей.

А.С. Пушкин

был первым среди тех, кто не только признавал, а также поощрял литературное

дарование Н.В. Гоголя.

3)

нарушение в построении

сложноподчинённого предложения

Флигель, стоящий

на самом краю участка, в котором много лет жил Григорий Ефремович, всё ещё

выглядел крепким и надёжным.

Мне хотелось

сказать огромное спасибо композитору за музыку, который написал это чудесное,

по-настоящему гениальное произведение.

Эта девочка –

настоящий бриллиант, талант, выступление которой потрясло всех членов жюри и

зрителей, а запись выпуска буквально за пару дней набрала более двух миллионов

просмотров.

Степан

чувствовал то, как всё тело не слушается его и от усталости слипаются глаза.

Бабушка

всегда говорила мне, что гораздо полезнее гулять на свежем воздухе, чем нежели

лежать в кровати.

В качестве

примеров были приведены случаи, о которых, кажется, что где-то я уже читал.

В овраге за

посёлком почва была глинистой, который весной превращался в небольшой водоём и

в котором почти ничего не росло.

Джон подумал,

что не сошёл ли уж он с ума ни с того ни с сего.

Лермонтов

написал драму в стихах «Маскарад». В которой решил, следуя Грибоедову, показать

своего героя в окружении великосветского общества.

Поскольку не

было кворума, поэтому результат голосования признан недействительным.

Услышав шум и

подумав о том, что не начинается ли на площади что-то интересное, Николай

собрался, сунул в карман клочок газеты и быстрыми шагами отправился к площади.

Ответчику

направлена претензия, на которую получен ответ, в котором даны пояснения по

делу.

4)нарушение

видо-временной соотнесённости глагольных форм

Когда детям

надоело играть в песочнице, они побегут в детскую, где полным-полно игрушек и

даже есть вигвам, особенно радующий малышей.

В статье «Вы

и ваши дети» психолог стремится привлечь внимание родителей к теме воспитания

детей; для этого он рассказывал об интересных случаях из собственной практики.

В машине было

тепло, уютно, гудит мотор, фары просверливали светлые туннели в темноте.

Маша, одетая

в розовое платьице, выходит из подъезда и пошла вдоль по тротуару к детской

площадке.

Едва Олеся,

закончив все приготовления на кухне, входит в комнату, как тут же, схватив

что-то нужное, выбежит в столовую.

5) нарушение в построении предложения с

причастным оборотом

Над

украшенным окном резными наличниками, в скворечнике, который приколотил Степан

нынешней весной, уже поселилась первая семья скворцов.

И две лучшие

команды по итогам прошлого сезона полностью оправдали возлагавшиеся на них

ожидания, подарив зрителям великолепный матч, ставшего достойным завершением

первой серии матчей чемпионата.

Пожилая женщина поила больного отваром из

бобов, оказавшийся поистине чудодейственным снадобьем, сумевшим поставить юношу

на ноги.

Учреждённая

лига группой экспертов, считающих себя независимыми, готовится предоставлять

практически любые виды услуг.

На

мелководных участках растительность образует перемычки, разделяющими озеро на

отдельные плёсы.

Чайки,

тревожно крича, летали над морем, вот уже несколько дней не желавшему

успокоиться и продолжавшему биться о скалистый берег.

Свидетели

говорят о двух взрывах, происшедшими в двадцать три часа.

На

противоположной стороне шоссе, неподалёку от того места, где мы остановились,

чтобы размяться, размещались придорожное кафе и заправочная станция с двумя

выкрашенными бензоколонками красной краской.

6) неверный

выбор падежной формы существительного с предлогом

Даже сейчас,

по прошествию многих лет, Толику было тяжело вспоминать о том времени, когда

он, преданный и униженный тем, кого считал другом, остался в полном

одиночестве.

По окончанию

отпуска Лидия Николаевна с головой погрузилась в работу: заглянув в календарь,

составила планы будущих командировок, провела несколько встреч, начала работу

над статьёй.

Работая с

Катей над проектом, Оксана поражалась настойчивости и работоспособности

подруги, которая вопреки неблагоприятных обстоятельств твёрдой рукой вела дело

к успеху.

Согласно

результатов исследования российских экономистов, для 60 процентов населения

актуален вопрос сбережения заработанных денег.

Он то

замирал, качаясь на пятках, то, припадая к земле, мчался наперерез автомобиля.

Благодаря

наличия у предприятия автотранспорта для перевозки служащих специалисты всегда

вовремя оказываются на объектах.

Когда мы

наконец смогли выйти из пещеры, я подошёл к Стасу, с которым мы были в ссоре, и

сказал, что наша группа выбралась только благодаря его умения сохранять

спокойствие.

Он стал

эрудированным человеком благодаря хорошим учителям и своей привычки к чтению.

Фарфоровая

ваза была подарена графу его величеством взамен знаменитому сосуду, который

граф со смирением и благочестием передал в церковь Преображенского полка.

Вопреки

распространённого мнения, лучшие рестораны Франции находятся вовсе не в Париже.

По окончанию

работ наладится бесперебойное движение транспорта.

Эти поправки

внесены в текст согласно указаний редактора.

По

возвращению с работы мать позвала сына ужинать, но он отказался, сказав, что

готовится к докладу.

7)

ошибка в построении предложения с

несогласованным приложением

В недавно

открывшемся магазине «Рубине», который имел собственную пекарню, всегда стоял

запах свежеиспечённого хлеба.

Ребята

договорились, что после занятий они встретятся в кинотеатре «Зрителе» и смогут

наконец познакомиться не только с труппой, но и с режиссёром.

В магазине

«Трубочисте», недавно открывшемся неподалёку от моего дома, был огромный выбор

товаров для дома и дачи, и именно там я смог найти электрокамин, который давно

искал.

Журнал

«Русский вестник» вёл систематическую травлю молодого поколения, «нигилистов»,

журнала «Современника» и герценовского «Колокола»

В июле Эмир

Кустурица рассказал, что планирует снять картину по классическому роману

Михаила Лермонтова «Герою нашего времени».

В очередном

выпуске журнала «Науки и жизни» есть очень увлекательная история,

рассказывающая о том, как живут жирафы.

Островский

писал драму «Грозу» под впечатлением от экспедиции по городам Поволжья.

нарушение в построении предложения с

косвенной речью

Учитель,

закончив урок, обратился ко мне и попросил, что ты сходи, пожалуйста, в

библиотеку и принеси три экземпляра толкового словаря.

Только

пожилой мужчина, сидевший за столом напротив, как-то странно посмотрел на меня,

задумался и затем, перегнувшись через стол, сказал, что простите, но я,

вероятно, не понял чего-то.

Максим

Николаевич, мой тесть, сказал мне, что ты приезжай на базу отдыха «Берёзовая

роща», где можно порыбачить, отдохнуть и неспешно обсудить все предстоящие

совместные дела.

Приятель,

выслушав Владимира, пообещал ему, что однозначно помогу справиться со всеми

трудностями.

Заглянув к

нам в комнату, тётушка, чем-то, кажется, встревоженная, спросила, что не хотите

ли вы прогуляться со мной по саду.

Отец заглянул

в комнату и, стараясь говорить не слишком громко, чтобы не испугать

погружённого в работу Костика, спросил, что «не хочешь ли ты есть»?

9) нарушение

в построении предложения с деепричастным оборотом

Гессе начал

увлечённо заниматься живописью со времён Первой мировой войны, причём, будучи

самоучкой, главная его цель состояла в том, чтобы преодолеть душевный кризис.

У Татьяны

были большие планы и, сидя над школьным сочинением, её окрыляла мысль о том,

что можно не только получить высокую оценку, но и попасть на общегородской

конкурс лучших сочинений.

Я спустился в

подвал, и, открыв дверь, она издала протяжный скрип давно не смазанных петель,

а в нос мне ударил запах сырости.

Разговаривая

с малышом о случившемся, называя вещи своими именами, события утрачивают ореол

таинственности, помогая ребёнку осваивать реальность.

Выполняя

задание, мне катастрофически не хватало материала, содержащего последние

статистические данные.

Окончив свой

туалет, на Наполеоне красовался синий мундир и белый жилет.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

8.1 Установите

соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они

допущены: к каждой позиции первого списка подберите соответствующую позицию из

второго списка.

ГРАММАТИЧЕСКИЕ

ОШИБКИ

- нарушение

в построении сложноподчинённого предложения - нарушение

в построении предложения с причастным оборотом - ошибка

в построении предложения с несогласованным приложением - нарушение

в построении предложения с однородными членами предложения - неверный

выбор падежной формы существительного с предлогом

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

- Братьям-близнецам,

которым совсем недавно исполнилось четырнадцать лет, не только предстояло

впервые отправиться одним в большой город, но и выполнить там все

поручения родителей. - Флигель,

стоящий на самом краю участка, в котором много лет жил Григорий Ефремович,

всё ещё выглядел крепким и надёжным. - Во

время Великой Отечественной войны производство кондитерских изделий на

фабрике «Красный Октябрь» было практически приостановлено: выпускались

только шоколад «Гвардейский» и «Кола», а помимо этого производились

концентраты каш и сигнальные шашки. - Даже

сейчас, по прошествию многих лет, Толику было тяжело вспоминать о том

времени, когда он, преданный и униженный тем, кого считал другом, остался

в полном одиночестве. - Согласно

распоряжению руководства, в ближайшее время в училище, где готовят будущих

работников завода, появятся новые учебные станки. - Несмотря

на то что Алексею не хотелось отказываться от возможности пообщаться с

будущим тестем, он всё же отклонил приглашение на конную прогулку, потому

что он не умел и боялся ездить верхом. - Над

украшенным окном резными наличниками, в скворечнике, который приколотил

Степан нынешней весной, уже поселилась первая семья скворцов. - Часть

ЦПКиО занимает Нескучный сад, образованный в первой трети XIX века:

«нескучным» этот сад назвал император Николай I, выкупивший в 1826 году

бывшее имение князей Трубецких. - В

недавно открывшемся магазине «Рубине», который имел собственную пекарню,

всегда стоял запах свежеиспечённого хлеба.

Ответ:

8.2

Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в

которых они допущены: к каждой позиции первого списка подберите соответствующую

позицию из второго списка.

ГРАММАТИЧЕСКИЕ

ОШИБКИ

- нарушение

видо-временной соотнесённости глагольных форм - нарушение

в построении предложения с косвенной речью - нарушение

связи между подлежащим и сказуемым - нарушение

в построении предложения с однородными членами - нарушение

в построении предложения с деепричастным оборотом

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

- Всю

жизнь здоровье Фриды Кало было слабым: она страдала полиомиелитом с

шестилетнего возраста, а после серьёзной автомобильной аварии, в которую

она попала в подростковом возрасте, ей пришлось выдержать многочисленные

операции, повлиявшие на всю её жизнь. - Когда

детям надоело играть в песочнице, они побегут в детскую, где полным-полно

игрушек и даже есть вигвам, особенно радующий малышей. - В

некоторых племенах Южной Америки до сих пор сохранился культ предков:

местные индейцы уважают, боятся и поклоняются духам умерших. - Когда

Энрике Бернат, основатель компании по производству карамели, обратился к

Сальвадору Дали с просьбой нарисовать что-то запоминающееся для оформления

обёртки, художник очень быстро набросал ему картинку, где была изображена

ромашка «Чупа-Чупс». - Конфликт

оказался неразрешимым: каждая сторона, ссылаясь на события в прошлом,

обвиняли друг друга всё больше и больше, и в результате не удалось не

только прийти к компромиссу, но и спокойно выслушать взаимные претензии. - Гессе

начал увлечённо заниматься живописью со времён Первой мировой войны,

причём, будучи самоучкой, главная его цель состояла в том, чтобы

преодолеть душевный кризис. - Задумав

новую картину, я беру новый холст, натянутый на подрамник, ставлю его на

мольберт, набрасываю углём рисунок, потом в левую руку беру палитру,

выдавливаю на неё нужные мне краски, в правую руку беру кисть, подхожу к

холсту и начинаю работать. - Учитель,

закончив урок, обратился ко мне и попросил, что ты сходи, пожалуйста, в

библиотеку и принеси три экземпляра толкового словаря. - На

недавнем совещании, на котором присутствовало большинство сотрудников,

обсуждались важные вопросы, связанные с условиями труда.

Ответ:

8.3

Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в

которых они допущены: к каждой позиции первого списка подберите соответствующую

позицию из второго списка.

ГРАММАТИЧЕСКИЕ

ОШИБКИ

- нарушение

в построении предложения с несогласованным приложением - нарушение

в построении предложения с косвенной речью - нарушение

связи между подлежащим и сказуемым - нарушение

в построении предложения с однородными членами - нарушение

в построении предложения с причастным оборотом

ГРАММАТИЧЕСКИЕ

ОШИБКИe

- Так

или иначе, существует вероятность того, что человечество в обозримом будущем

исправит одну из фатальных ошибок, совершённых на заре времён, когда,

увлёкшись игрой в слова, оно разучилось видеть мир таким, каков он есть на

самом деле. - Дед

на кухне безмятежно, не спеша ел тёплые макароны с кетчупом и читал

любимую книгу «Маленький лорд Фаунтлерой», которую его бабушка получила в

подарок, будучи маленьким ребёнком. - И

две лучшие команды по итогам прошлого сезона полностью оправдали

возлагавшиеся на них ожидания, подарив зрителям великолепный матч,

ставшего достойным завершением первой серии матчей чемпионата. - Лейтенант

постоял, подумал, глядя на вдохновенную работу сортировщиц, шмыгнул

остреньким носом, приложил ладонь к зачёсанной чёлочке и сказал, что скоро

прибудут люди. - Только

пожилой мужчина, сидевший за столом напротив, как-то странно посмотрел на

меня, задумался и затем, перегнувшись через стол, сказал, что простите, но

я, вероятно, не понял чего-то. - Такой

экзамен, по моему глубокому убеждению, основанному на многолетнем опыте

преподавания, должен быть избавлен от субъективизма и неоднозначности. - Ребята

договорились, что после занятий они встретятся в кинотеатре «Зрителе» и

смогут наконец познакомиться не только с труппой, но и с режиссёром. - Мать,

крепко держа в руках совсем маленького ребёнка, как раз поднимались по

лестнице, когда на верхнем этаже вдруг послышался шум: голоса, звон

металлической посуды, плач. - Кирпичные

дома как строятся на равнине, так и высоко в горах.

Ответ:

КЛЮЧ :

|

4.1 |

послала |

|

4.2 |

вероисповедание |

|

4.3 |

приданое |

|

5.1 |

удачливым |

|

5.2 |

пугливые |

|

5.3 |

различия |

|

6.1 |

расширить |

|

6.2 |

пример |

|

6.3 |

передовой |

|

6.4 |

приложил |

|

6.5 |

высокомерной |

|

7.1 |

двести |

|

7.2 |

Положи/клади |

|

7.3 |

восьмисотому |

|

8.1 |

27914 |

|

8.2 |

28536 |

|

8.3 |

75893 |

Использованная литература:

1) https://yandex.ru/tutor/subject/tag/problems/?ege_number_id=16&tag_id=19

Одним

из самых доступных и проверенных

практикой путей повышения эффективности

урока, активизации учащихся на уроке

является соответствующая организация

самостоятельной учебной работы. Она

занимает исключительное место на

современном уроке, потому что ученик

приобретает знания только в процессе

личной самостоятельной учебной

деятельности.

Передовые

педагоги всегда считали, что на уроке

дети должны трудиться по возможности

самостоятельно, а учитель — руководить

этим самостоятельным трудом, давать

для него материал. Между тем в школе еще

редко можно видеть самостоятельные

работы, которые были бы направлены на

формирование приемов познавательной

деятельности, школьников мало обучают

способам и приемам самостоятельной

работы, в частности приемам развернутого

и свернутого описания, объяснения,

выведения правил и предписаний, выхода

на формулирование идей и их предварительного

развертывания по смыслу и содержанию,

т.е. тем приемам, которые составляют

основу учебно-познавательной деятельности

школьника.

Понятие

о самостоятельной работе ученика

Под

самостоятельной

учебной работой обычно

понимают любую организованную учителем

активную деятельность учащихся,

направленную на выполнение поставленной

дидактической цели в специально

отведенное для этого время: поиск знаний,

их осмысление, закрепление, формирование

и развитие умений и навыков, обобщение

и систематизацию знаний. Как

дидактическое явление самостоятельная

работа представляет собой, с одной

стороны, учебное задание, т.е. то, что

должен выполнить ученик, объект его

деятельности, с другой —

форму

проявления соответствующей деятельности:

памяти, мышления, творческого воображения

при выполнении учеником учебного

задания, которое в конечном счете

приводит школьника либо к получению

совершенно нового, заранее неизвестного

ему знания, либо к углублению и расширению

сферы действия уже полученных знаний.

Следовательно,

самостоятельная работа — это такое

средство обучения, которое:

-

в

каждой конкретной ситуации усвоения

соответствует конкретной дидактической

цели и задаче; -

формирует

у обучающегося на каждом этапе его

движения от незнания к знанию необходимые

объем и уровень знаний, навыков и умений

для решения определенного класса

познавательных задач и соответственного

продвижения от низших к высшим уровням

мыслительной деятельности; -

вырабатывает

у учащихся психологическую установку

на самостоятельное систематическое

пополнение своих знаний и выработку

умений ориентироваться в потоке научной

и общественной информации при решении

новых познавательных задач; -

является

важнейшим орудием педагогического

руководства и управления самостоятельной

познавательной деятельностью обучающегося

в процессе обучения.

Уровни

самостоятельной деятельности школьников

Исследования

ученых-практиков и психологов позволяют

условно выделить четыре уровня

самостоятельной деятельности учащихся,

соответствующие их учебным возможностям:

-

Копирующие

действия учащихся

по заданному образцу. Идентификация

объектов и явлений, их узнавание путем

сравнения с известным образцом. На этом

уровне происходит подготовка учащихся

к самостоятельной деятельности. -

Репродуктивная

деятельность по

воспроизведению информации о различных

свойствах изучаемого объекта, в основном

не выходящая за пределы уровня памяти.

Однако на этом уровне уже начинается

обобщение приемов и методов познавательной

деятельности, их перенос на решение

более сложных, но типовых задач. -

Продуктивная

деятельность самостоятельного

применения приобретенных знаний для

решения задач, выходящих за пределы

известного образца, требующая способности

к индуктивным и дедуктивным выводам. -

Самостоятельная

деятельность по

переносу знаний при решении задач в

совершенно новых ситуациях, условиях

по составлению новых программ принятия

решений, выработка гипотетического

аналогового мышления.

Каждый

из этих уровней, хотя они выделены

условно, объективно существует. Дать

самостоятельное задание ученику уровнем

выше — это в лучшем случае напрасно

потерять время на уроке.

Естественно,

что программа-максимум для любого

творчески работающего учителя — довести

как можно больше детей до четвертого

уровня самостоятельности. Однако следует

помнить, что путь к нему лежит только

через три предыдущих уровня. Соответственно

строится программа действий учителя

при организации самостоятельной работы

на уроке.

Требования

к организации самостоятельной деятельности

учащихся на уроке

Рассмотрим

основные требования к организации

самостоятельной деятельности учащихся

на уроке. Они сводятся к перечисленным

ниже. Любая самостоятельная работа на

любом уровне самостоятельности имеет

конкретную цель. Каждый ученик знает

порядок и приемы выполнения работы.

Самостоятельная

работа соответствует учебным возможностям

ученика, а степень сложности удовлетворяет

принципу постепенного перехода с одного

уровня самостоятельности на другой. В

учебном процессе используются результаты,

выводы самостоятельной, в том числе

домашней работы.

Обеспечивается

сочетание разнообразных видов

самостоятельных работ и управление

самим процессом работы.

Назначение

самостоятельной работы — развитие

познавательных способностей, инициативы

в принятии решения, творческого мышления.

Поэтому, подбирая задания, надо свести

к минимуму шаблонное их выполнение.

Содержание работы, форма ее выполнения

должны вызывать интерес у учащихся,

желание выполнить работу до конца.

Самостоятельные

работы организуются так, чтобы они

вырабатывали навыки и привычку к труду.

По

форме организации самостоятельные

работы можно разделить на индивидуальные,

фронтальные и групповые.

Типы

самостоятельных работ

В

соответствии с уровнями самостоятельной

учебно-познавательной деятельности

учащихся можно выделить четыре типа

самостоятельных работ: воспроизводящие

самостоятельные работы по образцу,

реконструктивно-вариативные, эвристические

и творческие. Каждый из четырех типов

имеет свои дидактические цели.

Воспроизводящие

самостоятельные работы по образцу

необходимы для запоминания способов

действий в конкретных ситуациях

(признаков понятий, фактов и определений),

формирования умений и навыков и их

прочного закрепления. Деятельность

учеников при выполнении работ этого

типа, строго говоря, не совсем

самостоятельная, поскольку их

самостоятельность ограничивается

простым воспроизведением, повторением

действий по образцу. Однако роль таких

работ очень велика. Они формируют

фундамент подлинно самостоятельной

деятельности ученика. Роль учителя

состоит в том, чтобы для каждого ученика

определить оптимальный объем работы.

Поспешный переход к самостоятельным

работам других типов лишит ученика

необходимой базы знаний, умений и

навыков. Задержка на работах по образцу

— бесполезная трата времени, порождающая

скуку и безделье. У школьников пропадает

интерес к учению и предмету, наступает

торможение в их развитии.

Самостоятельные

работы реконструктивно-вариативного

типа позволяют на основе полученных

ранее знаний и данной учителем общей

идеи найти самостоятельно конкретные

способы решения задач применительно к

данным условиям задания. Самостоятельные

работы этого типа приводят школьников

к осмысленному переносу знаний в типовые

ситуации, учат анализировать события,

явления, факты, формируют приемы и методы

познавательной деятельности, способствуют

развитию внутренних мотивов к познанию,

создают условия для развития мыслительной

активности школьников. Самостоятельные

работы этого типа формируют основания

для дальнейшей творческой деятельности

ученика.

Эвристические

самостоятельные работы формируют умения

и навыки поиска ответа за пределами

известного образца. Как правило, ученик

определяет сам пути решения задачи и

находит его. Знания, необходимые для

решения задачи, ученик уже имеет, но

отобрать их в памяти бывает нелегко. На

данном уровне продуктивной деятельности

формируется творческая личность

учащегося. Постоянный поиск новых

решений, обобщение и систематизация

полученных знаний, перенос их в совершенно

нестандартные ситуации делают знания

ученика более гибкими, мобильными,

вырабатывают умения, навыки и потребность

самообразования. Виды эвристических

самостоятельных работ, как и работ

других типов, могут быть самыми

разнообразными.

Одним

из распространенных в практике школы

видов

эвристических самостоятельных работ

является самостоятельное объяснение,

анализ демонстрации, явления, ре акции,

строгое обоснование выводов с помощью

аргументов или уравнений и расчетов.

В

качестве иллюстрации рассмотрим фрагмент

урока физики в 6-м классе. На двух

предыдущих уроках учащиеся изучили,

закрепили действие жидкости на погруженное

тело, условие плавания тел. И вот учитель

показывает простой опыт. В бутылку с

узким горлом наливает доверху воды,

опускает спичку с кусочком пластилина

на конце (спичка полностью погрузилась

в воду, но плавает), закрывает большим

пальцем горлышко бутылки и надавливает

на воду. Спичка плавно погружается в

воду. Затем по его команде спичка

поднимается вверх, останавливается на

любой глубине, снова опускается вниз и

т.д. Большая часть класса поражена.

Учитель предлагает объяснить это

явление. Задание это эвристическое.

Всем ясно, что решение как-то связано с

изменением давления внутри жидкости,

производимого пальцем. Но, с одной

стороны, это изменение давления одинаково

на обоих концах вертикально расположенной

спички, а потому вроде бы не должно

изменить равновесия спички, с другой —

видно, что плавучесть спички все же

меняется. В только что изученную формулу

условия плавания тел давление не входит.

Так каков же механизм плавучести спички?

Поиск ответа на этот вопрос доставляет

много радости для шестиклассников.

Творческие

самостоятельные работы являются венцом

системы самостоятельной деятельности

школьников. Эта деятельность позволяет

учащимся получать принципиально новые

для них знания, закрепляет навыки

самостоятельного поиска знаний. Психологи

считают, что умственная деятельность

школьников при решении проблемных,

творческих задач во многом аналогична

умственной деятельности творческих и

научных работников. Задачи такого типа

— одно из самых эффективных средств

формирования творческой личности.

Виды

самостоятельных работ в обучении

В

практике обучения каждый тип самостоятельной

работы представлен большим разнообразием

видов работ, используемых учителями в

системе урочных и внеурочных занятий.

Перечислим наиболее распространенные

и эффективные из них.

-

Работа

с книгой. Это

работа с текстом и графическим материалом

учебника: пересказ основного содержания

части текста; составление плана ответа

по прочитанному тексту; краткий конспект

текста; поиск ответа на заранее

поставленные к тексту вопросы; анализ,

сравнение, обобщение и систематизация

материала нескольких параграфов. Работа

с первоисточниками, справочниками и

научно-популярной литературой,

конспектирование и реферирование

прочитанного. -

Упражнения:

тренировочные,

воспроизводящие упражнения по образцу;

реконструктивные упражнения; составление

различных задач и вопросов и их решение;

рецензирование ответов других учеников,

оценка их деятельности на уроке;

различные упражнения, направленные на

выработку практических умений и навыков. -

Решение

разнообразных

задач и

выполнение практических

и лабораторных работ. -

Различные

проверочные

самостоятельные работы, контрольные

работы, диктанты, сочинения. -

Подготовка

докладов

и рефератов. -

Выполнение

индивидуальных

и

групповых

заданий в

связи с экскурсиями и наблюдениями в

природе. -

Домашние

лабораторные опыты и наблюдения. -

Техническое

моделирование и конструирование.

Большая

часть перечисленных видов самостоятельных

работ может быть составлена для различных

уровней самостоятельной учебной

деятельности учащихся, т.е. отнесена к

каждому из четырех перечисленных выше

типов самостоятельных работ. Огромен

арсенал разнообразных самостоятельных

работ для самых разных дидактических

целей, имеющийся в распоряжении творчески

работающего учителя.

Многообразие

самостоятельных работ исключает

рецептурные указания к их проведению.

Однако любая работа должна начинаться

с

осознания учащимися цели действия и

способа действий.

От этого во многом зависит эффективность

всей работы.

Изучение

опыта работы передовых учителей

показывает, что одним из главных

признаков, отличающим уровень их

мастерства, является умение использовать

в работе разнообразные, дополняющие

друг друга самостоятельные работы,

которые учитывают учебные возможности

школьников.

Сегодня

плохой урок главным образом характеризуется

прежде всего тем, что на таком уроке

большинство учеников праздно проводят

время, не работают. На уроках больших

мастеров ученики значительную часть

урока выполняют разнообразную

самостоятельную работу.

Наблюдения

за практикой организации самостоятельной

работы и анализ результатов выполнения

учениками большого числа таких работ

позволяют выделить наиболее часто

встречающиеся недостатки в их организации:

-

нет

системы в организации работ, они случайны

и по содержанию, и по количеству, и по

форме; -

уровень

предлагаемой самостоятельности не

соответствует учебным возможностям

ученика; -

слабо

выражен индивидуальный подход в подборе

заданий; -

самостоятельные

работы однообразны, их продолжительность

не оптимальна для данного класса.

Чтобы

ученики могли самостоятельно описать

тот или иной объект или явление при

выполнении учебного задания, решении

учебной задачи и правильно выполнить

все операции, надо:

-

четко

сформулировать задание на описание с

указанием его границ — свернутое или

развернутое; -

предъявить

объект для наблюдения — в натуре или

модели, на схеме, чертеже, рисунке; если

изучается явление, то дать общую картину

его протекания —

словесно,

с помощью карты, рисунка, схемы; -

дать

все необходимые ранее изученные опорные

понятия, а также предъявить в готовом

виде карту языка описания — названия

объекта и его составных частей, в том

числе термины, условные обозначения,

кодовые знаки; -

определить

границы и дать ориентиры для

самостоятельного распознавания

существенных признаков сходства и

отличия; если необходимо, дать подсказку

—

где,

как и какие признаки искать.

Приведем

некоторые примеры.

Допустим,

что после знакомства на уроках истории

с понятием «война» в общем виде ученикам

предстоит дать развернутое описание

одной из конкретных войн эпохи

рабовладения. Тогда, поставив перед

ними задачу на развернутое описание,

учитель:

-

дает

краткую справку, в которой указывает

годы войны, ее участников, их силы,

основные этапы, сражения, результаты; -

прочитывает

некоторые выдержки из исторических

документов, художественной литературы,

если возможно, показывает фрагменты

из учебных и художественных фильмов; -

предъявляет

перечень опорных понятий, имен

исторических деятелей, военачальников,

названий городов, мест сражений и т.д.; -

указывает

границы поиска существенных признаков

сходства изучаемой войны с ранее

изученными, а также существенные

признаки отличия — характер войны,

масштабность, время, особенности

сражений.

Подобным

образом можно на уроках географии

подготовить учащихся к построению

рассказа на описание, например, природных

условий изучаемого географического

региона; на уроках биологии — на описание

строения растения или животного

организма; физики или химии ~ на описание

строения прибора, технического или

химического сооружения.

Подготовка

учащихся к выполнению заданий на

объяснение ранее описанных объектов

или явлений состоит из таких моментов.

Учитель:

-

дает

ориентиры для распознавания устойчивых

связей или отношений между составными

частями и сторонами описанного объекта

или явления; если необходимо, указывает

на характер связей — причинно-следственные,

функциональные, генетические,

морфологические — и на границы их

действия; -

с

целью выявления устойчивого характера

связей или отношения показывает способы

пробных преобразований (вычисления,

измерения, построения, проведения опыта

— в точных науках), прикидки и переноса

связи с изучаемой модели объекта или

явления на ранее изученную; -

показывает

возможные способы логического построения

предложений, которые отражали бы

найденные связи или отношения, —

логические схемы предложений, их

возможные варианты, способы кодирования

(там, где это возможно и необходимо); -

показывает

типовые способы обоснования

сформулированных предложений и, если

необходимо, подробный план доказательства,

его логическую схему; -

дает

перечень опорных понятий и аксиоматических

положений, используемых при доказательстве.

При

подготовке учащихся по выполнению

задания на уроке истории к объяснению

войны в эпоху рабовладения это может

иметь следующий вид. Учитель:

-

ставит

задачу объяснить характер и причины

войны, а также причины поражения или

победы воюющих стран; -

указывает

ориентиры для распознавания связи

между общественным строем воюющих

стран и характером войн; ориентиры для

распознавания причин войны, а также

причин поражения или победы; -

напоминает,

по каким признакам устанавливается

справедливый или несправедливый

характер войны, и дает задание соотнести

эти признаки с изучаемой войной;

указывает типичные причины войн вообще

и типичные причины поражения или победы

воюющих сторон в принципе и предлагает

соотнести их с теми причинами, которые

характерны для данного случая; -

дает

логические схемы предложений, отражающих

найденные закономерности: «…носила

… характер (справедливый, несправедливый)»;

«Основные(ая) цель войны — …(захват

чужих территорий, рабов и пленных,

богатств, сокрушение торгового конкурента

и т.д.»; «Основные причины победы…

(слабость и разобщенность противника,

в том числе политическая, военная,

экономическая)»; «Основные причины

поражения…»; -

дает

опорные понятия и аксиологические

положения для доказательства.

Обозначенный

круг вопросов, составляющих содержание

самостоятельной работы учащихся на

уроке, могут успешно решаться, когда

ученики подготовлены к высшему уровню

познавательной самостоятельности. Но

к нему можно прийти через промежуточные

шаги, каждый из которых будет поднимать

учеников с одной ступеньки на другую.

Итак,

учитывая значение самостоятельной

работы учащихся в учебном процессе

современной школы, задача учителя

заключается прежде всего в том, чтобы

на уроке были созданы необходимые

условия для эффективной реализации

всех видов самостоятельной работы,

важнейшими из которых являются:

-

постепенность

введения разных по степени сложность

и стимулированию умственной активности

видов самостоятельной работы; -

обязательность

подготовки учащихся к выполнению

заданий (сообщение исходных знаний и

обучение общеучебным умениям); -

разнообразие

видов самостоятельности работы,

используемых при преподавании каждого

учебного предмета; -

подбор

заданий, способствующих пробуждению

интереса к их выполнению, содержащих

посильные трудности; -

ознакомление

учащихся с источниками получения

необходимой для выполнения задания

информации; -

оказание

учителем в случае необходимости помощи

в работе; -

обучение

учащихся приемам самоконтроля при

выполнении работы; -

обязательность

проверки учителем самостоятельных

работ учащихся1.

Соседние файлы в папке Педагогика

- #

- #

- #

- #

21.03.2015384.23 Кб107Авторов Коллектив. Шпаргалка по педагогике (для педагогов) — ModernLib.Ru.doc

- #

- #

21.03.20152.53 Mб46Пособие ИГА 2012.doc

Предмет: Методика преподавания

Реферат на тему «Самостоятельная работа учащихся на уроке»

Выполнил: Бабушкина Т. А.

Улан – Удэ

2013 г.

Содержание

Введение………………………………………..……………………………..3

I. Самостоятельная работа как высший тип учебной деятельности……..5

1.1. Самостоятельная деятельность школьника в обучении:

анализ различных подходов. Структура

самостоятельной деятельности………………………………………………5

1.2. Понятие самостоятельная работа и ее функции……………. …………9

1.3. Управление самостоятельной деятельностью школьников………….12

II. Система самостоятельной работы учащихся……………………………14

2.1. Дидактические принципы организации самостоятельной

работы учащихся…………………………… ……………………………….14

2.2. Классификация видов самостоятельной работы учащихся………….17

2.3. Организация самостоятельной работы на уроках……………………19

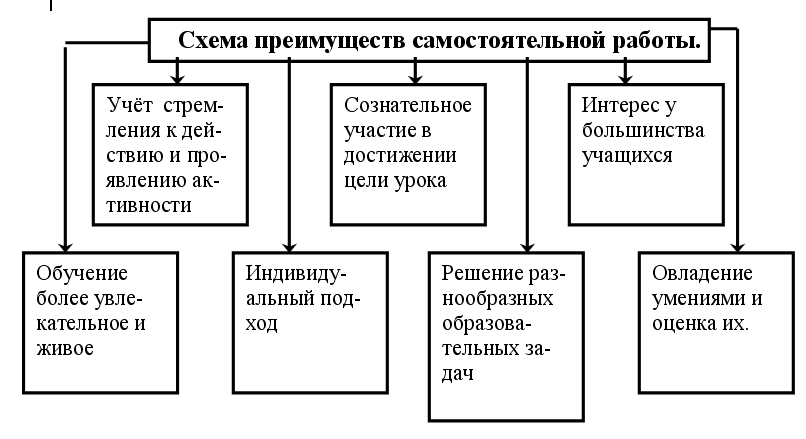

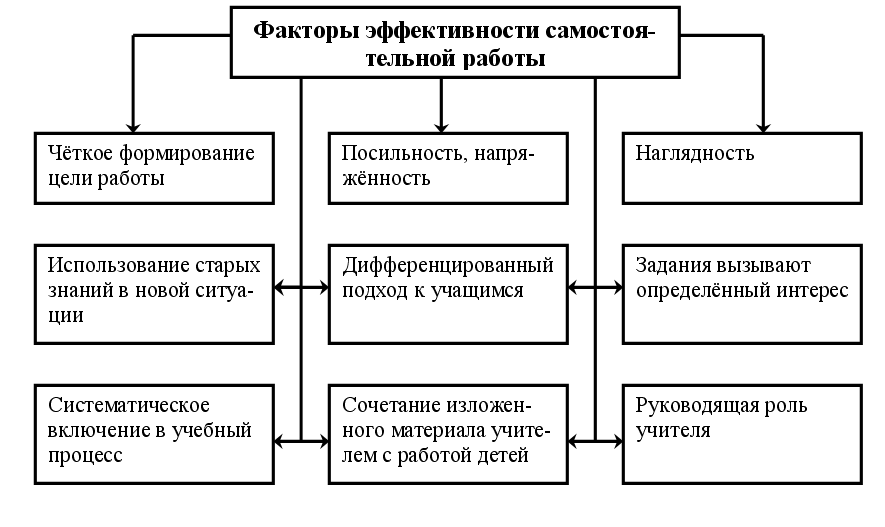

2.4. Значение и факторы эффективности самостоятельных работ…………20

2.5. Самостоятельная работа как способ активизации

мыслительной деятельности учащихся……………………………………..22

2.6. Влияние самостоятельной работы на качество знаний и развитие познавательных способностей учащихся …………………… 25

Заключение……………………………………………. …………………….26

Литература ………………………….……………………………………….28

Введение

«Школа должна дать учащимся не только определенную сумму

знаний, но и привить умение самостоятельно пополнять свой запас

знаний, чтобы ориентироваться в стремительном потоке

современной научно – технической информации»

Академик А. Александров.

Одна из главных задач воспитания подрастающего поколения — формирование самостоятельности мышления, подготовка к творческой деятельности. Это требование времени, социальная задача, которую призвана решать, прежде всего, школа. России нужны сейчас не просто знающие люди, а люди творческого склада, инициативные и пытливые, способные активно трудиться, развивать науку, технику и культуру.

Развитие творческих способностей и формирование умений самостоятельной работы происходит на основе знаний, приобретаемых при изучении общеобразовательных дисциплин, а также на основе жизненного опыта. Для решения этих задач необходима специальная система работы учителя и школы в целом. Школа должна готовить учащихся к непрерывному образованию и самообразованию, вырабатывать у них навыки самостоятельно пополнять свои знания, умело и быстро ориентироваться в потоке информации, а также применять эти знания в процессе жизнедеятельности.

Организация самостоятельной работы, руководство ею — это ответственная и сложная работа каждого учителя. Воспитание активности и самостоятельности необходимо рассматривать как составную часть воспитания учащихся. Эта задача выступает перед каждым учителем в числе задач первостепенной важности.

Целью данной работы является изучение организации самостоятельной работы школьников и условий их успешной реализации. Для рассмотрения данной цели мы прибегли к анализу различных направлений в исследовании природы самостоятельности учащихся в обучении, ознакомились с множеством определений и выяснили, какие функции выполняет самостоятельная познавательная деятельность учащихся и почему она так необходима для формирования зрелой личности.

Говоря о формировании у школьников самостоятельности, необходимо иметь ввидудве тесно связанные между собой задачи. Первая их них заключается в том, чтобы развить у учащихся самостоятельность в познавательной деятельности, научить их самостоятельно овладевать знаниями, формировать свое мировоззрение; вторая — в том, чтобы научить их самостоятельно применять имеющиеся знания в учении и практической деятельности.

Самостоятельная работа не самоцель. Она является средством борьбы за глубокие и прочные знания учащихся, средством формирования у них активности и самостоятельности как черт личности, развития их умственных способностей.

В процессе обучения ребенок должен достичь определенного достаточно высокого уровня самостоятельности, открывающего возможность справиться с разными заданиями, добывать новое в процессе решения учебных задач.

Объектом изучения является самостоятельная деятельность школьника, а предметом – условия ее реализации.

Актуальность этой проблемы бесспорна, так как знания, умения, убеждения, духовность нельзя передать от преподавателя к учащемуся, прибегая только к словам. Этот процесс включает в себя знакомство, восприятие, самостоятельную переработку, осознание и принятие этих умений и понятий.

И, пожалуй, главной функцией самостоятельной работы является формирование высококультурной личности, так как только в самостоятельной интеллектуальной и духовной деятельности развивается человек.

I. Самостоятельная работа как высший тип учебной деятельности.

1.1. Самостоятельная деятельность школьника в обучении: анализ различных подходов. Структура самостоятельной деятельности

Современная жизнь требует от каждого человека творческой активности и самостоятельности во всех видах человеческой деятельности. Основы формирования этих навыков должны быть прочно заложены в процессе школьного обучения, поэтому школа призвана не только обеспечить определенный уровень общеобразовательной подготовки, но и всемерно развивать у учащихся познавательную деятельность, самостоятельность в процессе овладения основами наук и применения полученных знаний на практике.

Проблема вооружения учащихся умениями и навыками самостоятельного овладения знаниями была поставлена давно. Еще Л.Н.Толстой писал: «Если ученик в школе не научится сам ничего творить, то в жизни он всегда будет только отражать и копировать».

Любая наука ставит своей задачей не только описать и объяснить тот или ной круг явлений или предметов, но и в интересах человека управлять этими явлениями и предметами, и, если нужно, преобразовывать их. Управлять и тем более преобразовывать явления можно только тогда, когда они достаточно описаны и объяснены. В науке функции управления и преобразования выполняют предписания, к которым относятся принципы и правила преобразования явлений. Таким образом, познавая предмет или явление, мы, прежде всего, должны ознакомиться с ним, рассмотреть его в целом. Выявить функциональную взаимосвязь его частей, а уже затем описать. Описав предмет или явление, мы должны объяснить их (функциональную взаимосвязь их частей и структуры в целом), сформулировать закон их существования, а затем предписать, как управлять ими, как с помощью определенных операция преобразовать эти предметы и явления.

Самостоятельная работа – это не форма организации учебных занятий и не метод обучения. Её правомерно рассматривать скорее как средство вовлечения учащихся в самостоятельную познавательную деятельность, средство ее логической и психологической организации(10, стр. 279).

Основополагающим требованием общества к современной школе является формирование личности, которая умела бы самостоятельно творчески решать научные, производственные, общественные задачи, критически мыслить, вырабатывать и защищать свою точку зрения, свои убеждения, систематически и непрерывно пополнять и обновлять свои знания путем самообразования, совершенствовать умения, творчески применять их в действительности.

Специалистами в этой области подчеркивалось, что учащимся важно дать метод, путеводную нить для организации приобретения знаний, а это значит – вооружить их умениями и навыками научной организации умственного труда, т.е. умениями ставать цель, выбирать средства ее достижения, планировать работу во времени. Для формирования целостной и гармоничной личности необходимо систематическое включение ее в самостоятельную деятельность, которая в процессе особого вида учебных заданий – самостоятельных работ – приобретает характер проблемно-поисковой деятельности.

Существует множество различных направлений в исследовании природы активности и самостоятельности учащихся в обучении. Первое направление берет начало еще в древности. Его представителями можно считать еще древнегреческих ученых (Аристосен, Сократ, Платон, Аристотель), которые глубоко и всесторонне обосновали значимость добровольного, активного и самостоятельного овладения ребенком знаниями. В своих суждениях они исходили из того, что развитие мышления человека может успешно протекать только в процессе самостоятельной деятельности, а совершенствование личности и развитие ее способности — путем самопознания (Сократ). Такая деятельность доставляет ребенку радость и удовлетворение и тем самым устраняет пассивность с его стороны в приобретении новых знаний. Свое дальнейшее развитие они получают в высказываниях Франсуа Рабле, Мишеля Монтеня, Томаса Мора, которые в эпоху мрачного средневековья в разгар процветания в практике работы школы схоластики, догматизма и зубрежки требуют обучать ребенка самостоятельности, воспитывать в нем вдумчивого, критически мыслящего человека. Те же мысли развиваются на страницах педагогических трудов Я.А. Каменского, Ж.Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинского и др.

В педагогической работе ученые теоретики в единстве с философами, психологами, социологами и физиологами исследуют и теоретически обосновывают этот аспект проблемы в свете основных качеств личности представителя современной эпохи – инициативности, самостоятельности, творческой активности – как главных показателей всестороннего развития человека наших дней.

Изучая сущность самостоятельной работы в теоретическом плане, выделяется 3 направления деятельности, по которым может развиваться самостоятельность учения – познавательная, практическая и организационно-техническая. Б.П. Есипов (60-е г.г.) обосновал роль, место, задачи самостоятельной работы в учебном процессе. При формировании знаний и умений учащихся стереотипный, в основном вербальный способ обучения, становится малоэффективным. Роль самостоятельной работы школьников возрастает так же в связи с изменением цели обучения, его направленностью на формирование навыков, творческой деятельности, а так же в связи с компьютеризацией обучения.

Второе направление берет свое начало в трудах Я.А. Коменского. Содержанием его является разработка организационно-практических вопросов вовлечения школьников в самостоятельную деятельность. При этом предметом теоретического обоснования основных положений проблемы выступает здесь преподавание, деятельность учителя без достаточно глубокого исследования и анализа природы деятельности самого ученика. В рамках дидактического направления анализируются области применения самостоятельных работ, изучаются их виды, неуклонно совершенствуется методика их использования в различных звеньях учебного процесса. Становится и в значительной степени решается в методическом аспекте проблема соотношения педагогического руководства и самостоятельности школьника в учебном познании. Практика обучения во многом обогатилась так же содержательными материалами для организации самостоятельной работы школьников на уроке и дома.

Третье направление характеризуется тем, что самостоятельная деятельность избирается в качестве предмета исследования. Это направление берет свое начало в основном в трудах К.Д. Ушинского. Исследования, которые развивались в русле психолого-педагогического направления, были направлены на выявление сущности самостоятельной деятельности как дидактической категории, ее элементов – предмета и цели деятельности. Однако при всех имеющихся достижениях в исследовании этого направления самостоятельной деятельности школьника ее процесс и структура еще не достаточно полно раскрыта.

Однако, существуют некоторые структурные принципы анализа значения, места и функции самостоятельной деятельности. Имеются 2 варианта, близких по сути, но имеющих собственно наполнение и специфику: они и определяют (при условии их единения) сущность самостоятельной окраски деятельности.

Первая группа:

1) содержательный компонент: знания, выраженные в понятиях, образах, восприятиях и представлениях;

2) оперативный компонент: разнообразные действия, оперирование умениями, приемами, как во внешнем, так и во внутреннем плане;

3) результативный компонент: новые знания, способы, социальный опыт, идеи, способности, качества.

Вторая группа:

1) содержательный компонент: выделение познавательной задачи, цели учебной деятельности;

2) процессуальный компонент: подбор, определение, применение адекватных способов действий, ведущих к достижению результатов;

3) мотивационный компонент: потребность в новых знаниях, выполняющих функции словообразования и осознания деятельности.

Собственно процесс самостоятельной деятельности представляется в виде триады: мотив – план (действие) – результат.

Итак, в социальном плане самостоятельная деятельность может рассматриваться в очень широком спектре. В любом отношении личности к окружающему миру, в любом виде ее конкретного взаимодействия со средой.

1.2. Понятие “самостоятельная” работа и её функции

Анализ педагогической литературы свидетельствует о различном подходе к раскрытию сущности самостоятельной работы методистами, учителями-практиками и специалистами по дидактике. Некоторые авторы пытаются раскрыть ее через описание путей, с помощью которых можно руководить самостоятельной работой, а некоторые – через формы организации учебных занятий. Именно поэтому возникает различное определение самостоятельной работы, сводя его к методу обучения, к приёму учения или к организации деятельности учащихся.

Самостоятельная работа, – что это такое.

Наиболее полное определение самостоятельной работы учащихся, хотя и не лишенное некоторой односторонности, по мнению Пидкасистого П.И. (4), даётся в работе Б.П. Есипова (2): “Самостоятельная работа учащихся, включаемая в процессе обучения, — это такая работа, которая выполняется без непосредственного участия учителя, но по его заданию в специально предоставленное для этого время; при этом учащиеся сознательно стремятся достигнуть поставленной в задании цели, употребляя свои усилия и выражая в той или иной форме результат умственных или физических действий”.Пидкасистый П.И. (4) подчёркивает, что при правильной постановке процесса обучения во всех его звеньях требуется активность учащихся. Высокая степень активности достигается в самостоятельной работе, организуемой с учебно-воспитательными целями.

Ряд авторов в адрес концепции Б.П. Есипова (2) относят ряд замечаний. Во-первых, в его трактовке сущности самостоятельной работы недостаточно полно представлен существенный признак – творчество ученика, которое в структуре познавательной деятельности школьника является неотъемлемым внутренним признаком процессуальной и продуктивной (результативной) сторон самостоятельной деятельности учащегося. Во-вторых, в изложенной концепции недостаточное отражение нашел вопрос о единстве процессуальной и логико-содержательной сторон каждого вида самостоятельной деятельности. А именно это и порождает в учебной деятельности формализм в использовании различных видов самостоятельных работ, скучную и монотонно-однообразную деятельность учащихся (2, 4).

По мнению А.И. Зимней самостоятельная работа представляется как целенаправленная, внутренне мотивированная структурированная самим объектом в совокупности выполняемых действий и корригируемая им по процессу и результату деятельности. Её выполнение требует достаточно высокого уровня самосознания, рефлективности, самодисциплины, личной ответственности, доставляет ученику удовлетворение как процесс самосовершенствования и самопознания (4, стр. 335). В данном определении принимаются во внимание психологические детерминанты самостоятельной работы: саморегуляция, самоактивация, самоорганизация, самоконтроль и т.д.; акцентируется внимание на том, что самостоятельная работа связана с работой школьника в классе и является следствием правильной организации учебно-познавательной деятельности на уроке.

А.И. Зимняя подчёркивает, что самостоятельная работа школьника есть следствие правильно организованной его учебной деятельности на уроке, что мотивирует самостоятельное её расширение, углубление и продолжение в свободное время. Для учителя это означает чёткое осознание не только своего плана учебных действий, но и осознанное его формирование у школьников как некоторой схемы освоения учебного предмета в ходе решения новых учебных задач. Но в целом это параллельно существующая занятость школьника по выбранной им из готовых программ или им самим выработанной программе усвоения какого-либо материала.

В-третьих, самостоятельная работа рассматривается как высший тип учебной деятельности, требующий от учащегося достаточно высокого уровня самосознания, рефлексивности, самодисциплины, ответственности, и доставляющий ученику удовлетворение, как процесс самосовершенствования и самосознания.

Эффективность учебного процесса познания определяется качеством преподавания и самостоятельной познавательной деятельностью учеников. Эти два понятия очень тесно связаны, но следует выделить самостоятельную работу как ведущую и активизирующую форму обучения в связи с рядом обстоятельств. Во-первых, знания, навыки, умения, привычки, убеждения, духовность нельзя передавать от преподавателя к ученику так, как передаются материальные предметы. Каждый учащийся овладевает ими путём самостоятельного познавательного труда: прослушивание, осознание устной информации, чтение, разбор и осмысление текстов, и критический анализ.

Во-вторых, процесс познания, направленный на выявление сущности и содержания изучаемого подчиняется строгим законам, определяющим последовательность познания: знакомство, восприятие, переработка, осознание, принятие. Нарушение последовательности приводит к поверхностным, неточным, неглубоким, непрочным знаниям, которые практически не могут реализоваться.

В-третьих, если человек живёт в состоянии наивысшего интеллектуального напряжения, то он непременно меняется, формируется как личность высокой культуры. Именно самостоятельная работа вырабатывает высокую культуру умственного труда, которая предполагает не только технику чтения, изучение книги, ведение записей, а прежде всего ума, потребность в самостоятельной деятельности, стремление вникнуть в сущность вопроса, идти в глубь ещё не решённых проблем. В процессе такого труда наиболее полно выявляются индивидуальные способности школьников, их наклонности и интересы, которые способствуют развитию умения анализировать факты и явления, учат самостоятельному мышлению, которое приводит к творческому развитию и созданию собственного мнения, своих взглядов, представлений, своей позиции.

Из всего ранее сказанного видно, что самостоятельная работа – это высшая работа учебной деятельности школьника и является компонентом целостного педагогического процесса, поэтому её присущи такие функции, как воспитательная, образовательная, развивающая.

1.3. Управление самостоятельной деятельностью школьников

Процесс управления должен обеспечивать реализацию обучающей, воспитательной, развивающей функций самостоятельной работы учащихся на уроке и дома.Необходимость управления следует из структуры педагогической системы. Компонентами педагогической системы являются цели, субъекты, реализующие эти цели, деятельность, отношения, возникающие между её участниками и объединяющее их управление, обеспечивающие единство системы. Утрата любого компонента ведёт к разрушению системы в целом.

Учащиеся испытывают потребность в педагогическом руководстве в силу несовершенства их опыта самостоятельной познавательной деятельности. Даже хорошо подготовленным ученикам нужна помощь или консультация учителя, хотя не так часто как остальным. На каком же этапе учащиеся больше всего нуждаются в педагогическом руководстве? Традиционно считалось, что таким этапом было начало работы. Однако самым значительным для старшеклассников оказался тот этап управления, на котором процесс познавательной деятельности протекает наиболее интенсивно, т.е. тогда, когда задание уже выполняется. Вряд ли можно объяснить это проявлением определённых затруднений (хотя иногда они имеют место). Активность, умственное и волевое напряжение, которые появляются при самостоятельных действиях, проявляются не только в сосредоточенности, углубленности в работу, но и в потребности общения, направленного на обсуждение возникающих вопросов. Общение необходимо ученику для того, чтобы утвердиться в собственных поисках, своевременно получить подкрепление или же поделиться с товарищами своими находками, поэтому потребность в участии учителя испытывают не только слабые ученики. Учитель действительно не принимает участия в выполнении задания, но он организует деятельность класса, направляет познавательный процесс, создаёт необходимые условия и настрой, а это важно, чтобы поддержать и “пробу сил” и творческие начинания учащихся, их добровольность и самостоятельность.

Исходя из структуры деятельности, управление самостоятельной работой включает целеполагание, планирование, организацию, корректировку и оценку деятельности учащихся, диагностику ее результатов.

Педагогическое руководство – это управление самостоятельной деятельностью учащегося на этапе ее непосредственного осуществления: предъявление учебной задачи ученику, инструктаж по ее выполнению, мотивация ее разрешения, контроль и коррекция самостоятельных действий учащегося, оценивание результатов самостоятельной работы.

Организация самостоятельной работы – это отбор средств, форм и методов, стимулирующих познавательную активность, обеспечение условий эффективности.

Итак, мы выяснили, что в процессе управления самостоятельной деятельностью не последнее место принадлежит преподавателю, так как он принимает прямое (затем косвенное) участие в организации педагогического процесса. В связи с этим следует перечислить следующие принципы управления:

1) дифференцированный подход к учащимся с соблюдением посильности учебных заданий;

2) планомерное возрастание интеллектуальных нагрузок и последовательный переход к более неточным и неполным указаниям по выполнению самостоятельной работы;

3) постепенное отдаление учителя и занятие им позиции пассивного наблюдателя за процессом;

4) переход от контроля учителя к самоконтролю.

II. Система самостоятельной работы учащихся

2.1. Дидактические принципы организации самостоятельной работы учащихся

На различных уроках с помощью разнообразных самостоятельных работ учащиеся могут приобретать знания, умения и навыки. Все эти работы только тогда дают положительные результаты, когда они определенным образом организованы, т.е. представляют систему.