Памятка для ученика начальной школы

1. Большая буква в начале предложения.

Выпиши предложение правильно. Придумай и напиши ещё одно предложение. Подчеркни заглавную букву.

![]()

2. Пропуск буквы.

Выпиши слово. Подчеркни в нём пропущенную букву.

![]()

3. Слог.

Раздели слово на слоги. Обозначь гласные.

![]()

Запомни! Сколько в слове гласных, столько и слогов.

4. Перенос слова.

Раздели слово на слоги для переноса.

![]()

Запомни! При переносе одну букву нельзя оставлять на строке; и. нельзя переносить на новую строку.

5. Мягкий знак ъ, обозначающий мягкость согласных.

Подчеркни мягкий знак ь и согласную перед ним;- Запиши ещё 2 слова на эту орфограмму.

![]()

6. Гласные после шипящих.

Выпиши слово правильно. Подбери и запиши ещё 2 слова на эту орфограмму.

![]()

7.Сочетания чк, чн, нщ, щн.

Выпиши слово правильно. Подчеркни сочетание. Запиши ещё 2 слова.

![]()

8. Ударение.

Выпиши слова. Поставь в них правильно знак ударения.

![]()

Передай ритм слова с помощью стука.

9. Безударная гласная в корне, проверяемая ударением (а,о,е,и,я).

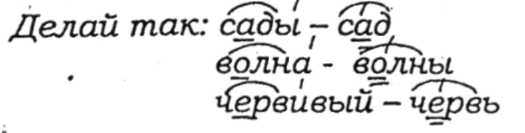

Выпиши слово. Поставь ударение. Выдели корень. В корне подчеркни безударную гласную. Обозначь орфограмму. Подбери проверочное слово и запиши рядом.

10. Безударная гласная в корне, не проверяемая ударением.

Напиши слово 3 раза. Запомни, как оно пишется. Обозначь ударение, подчеркни гласную. Запиши два однокоренных слова.

![]()

11. Парные звонкие и глухие согласные.

Запиши слово, в котором допущена ошибка, правильно. Проверь согласную.

![]()

Запомни! Согласные на конце и в середине слов пишутся так же, как перед гласными.

12. Большая буква в имени собственном.

Выпиши слово правильно. Запиши- ещё 2 слова на эту орфограмму.

![]()

Запомни! Имена, отчества и фамилии людей, названия рек, городов, морей, клички животных пишутся с большой буквы.

13. Разделительный мягкий знак ъ.

Выпиши слово правильно. Запиши 2 слова на эту орфограмму. Подчеркни ь знак и гласную букву.

![]()

Запомни! Разделительный мягкий знак (ь) пишется после согласных перед гласными буквами е, ё,и,ю, я.

14. Двойные согласные в слове.

Выпиши слово правильно. Раздели слово для переноса. Запиши ещё два однокоренных слова. Подчеркни двойную согласную.

![]()

15. Знаки препинания в конце предложения (. ?!…).

Выпиши предложение правильно. Придумай своё или найди в учебнике предложение с таким же знаком и запиши. Подчеркни знак.

![]()

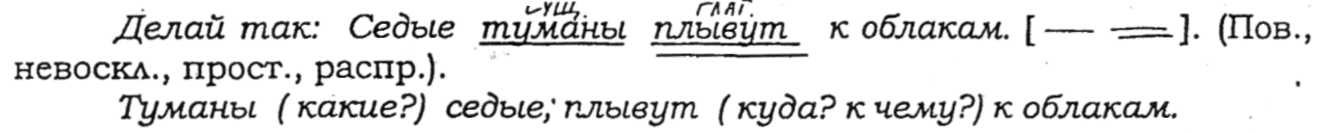

16. Разбор предложения.

Выпиши предложения. Подчеркни главные члены. Обозначь части речи. Выпиши слова парами с вопросами.

17. Состав слова.

Выпиши слово. Разбери его по составу.

![]()

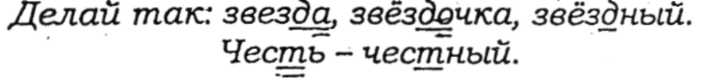

18. Правописание непроизносимых гласных.

Прочитай слово Подбери к нему несколько однокоренных слов. Выдели корень. Проверь непроизносимую согласную. Обозначь орфограмму.

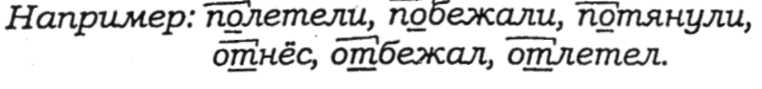

19. Гласные и согласные е приставках.

Выпиши слово правильно. Выдели в нём приставку. Запиши ещё 2 слова с этой же приставкой.

20. Правописание приставки со словом..

Выпиши слово.Выдели приставку. Образуй от этого слова однокоренные слова с разными приставками.

![]()

Запомни! Приставка — это часть слова. Она пишется слитно со словом.

21. Правописание предлога со словом (орфограмма-пробел).

Из предложения, в котором допущена ошибка, выпиши слово вместе с предлогом. Докажи, что предлог со словом пишется отдельно. Обозначь орфограмму-пробел.

![]()

Запомни! Предлог — это отдельное слово. Не смешивай приставку с предлогом. У глаголов нет предлогов.

![]()

22. Разделительный твёрдый знак ъ.

Выпиши слово правильно. Запиши ещё 2 слова с этой орфограммой. Выдели приставку. Подчеркни гласную.

![]()

Запомни! Разделительный твердый знак ъ пишется только после приставок, которые оканчиваются на согласную, перед гласными буквами е, ё, ю, я.

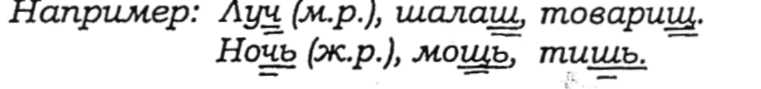

23. Мягкий знак ъ на конце существительных после шипящих.

Выпиши слово правильно. Определи род. Запиши ещё 2 слова с этой орфограммой.

24. Соединительные гласные в сложных словах (о,е).

Выпиши слово правильно. Выдели корни. Подчеркни гласную. Запиши ещё 1 слово на эту орфограмму.

![]()

25. Не с глаголом, (орфограмма-пробел).

Выпиши глагол с не. Запиши ещё 2 слова на это правило. Подчеркни орфограмму.

![]()

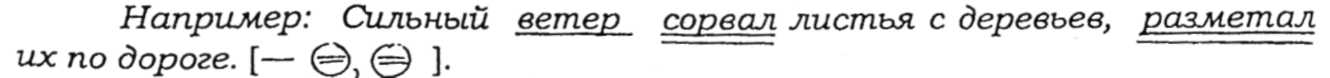

26. Однородные члены предложения.

Выпиши предложение. Обозначь однородные члены и слово, от которого они зависят. Вспомни, что ты знаешь о знаках препинания и союзах между однородными членами. Выполни схему предложения.

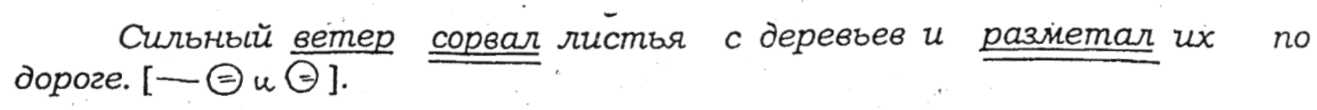

27. Правописание безударных падежных окончаний имён существительных.

Выпиши существительное. Поставь его в начальную форму. Определи тип склонения, падеж и число. Выдели окончание. Подбери и запиши свой пример.

28. Правописание безударных. падежных окончаний имён прилагательных.

Выпиши прилагательное вместе с существительным, к которому оно относится. Поставь к прилагательному вопрос от существительного. Определи род, число и падеж прилагательного по существительному. Выдели окончание прилагательного.

![]()

29. Предлог с местоимением, (орфограмма-пробел).

Выпиши из предложения местоимение с предлогом. Запиши ещё 2 примера на эту орфограмму.

![]()

Запомни! Предлоги с местоимениями (как и с именами существительными) пишутся отдельно.

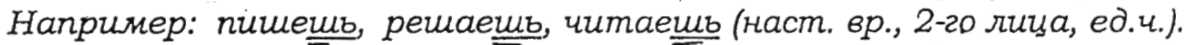

30. Мягкий знак ъ на конце глаголов 2-го лица единственного числа настоящего времени.

Выпиши глагол правильно. Запиши ещё 2 глагола на эту орфограмму.

Запомни! На конце глаголов 2-го лица единственного числа пишется мягкий знак ь.

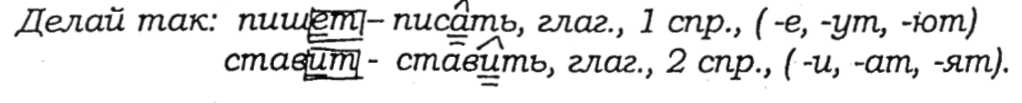

31. Правописание безударных личных окончаний глаголов.

Выпиши глагол правильно. Поставь ударение. Поставь глагол в начальную (неопределённую) форму. Посмотри на гласную перед -тъ. Определи спряжение глагола и гласную, которую следует писать в окончании глагола единственного и множественного числа.

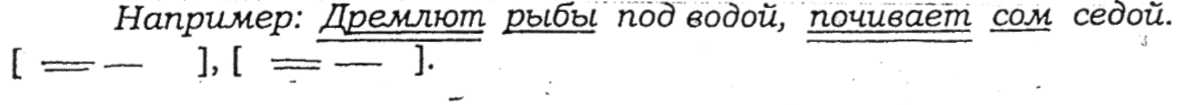

32. Сложное предложение.

Выпиши правильно. Подчеркни грамматические основы. Нарисуй схему. Подчеркни запятую.

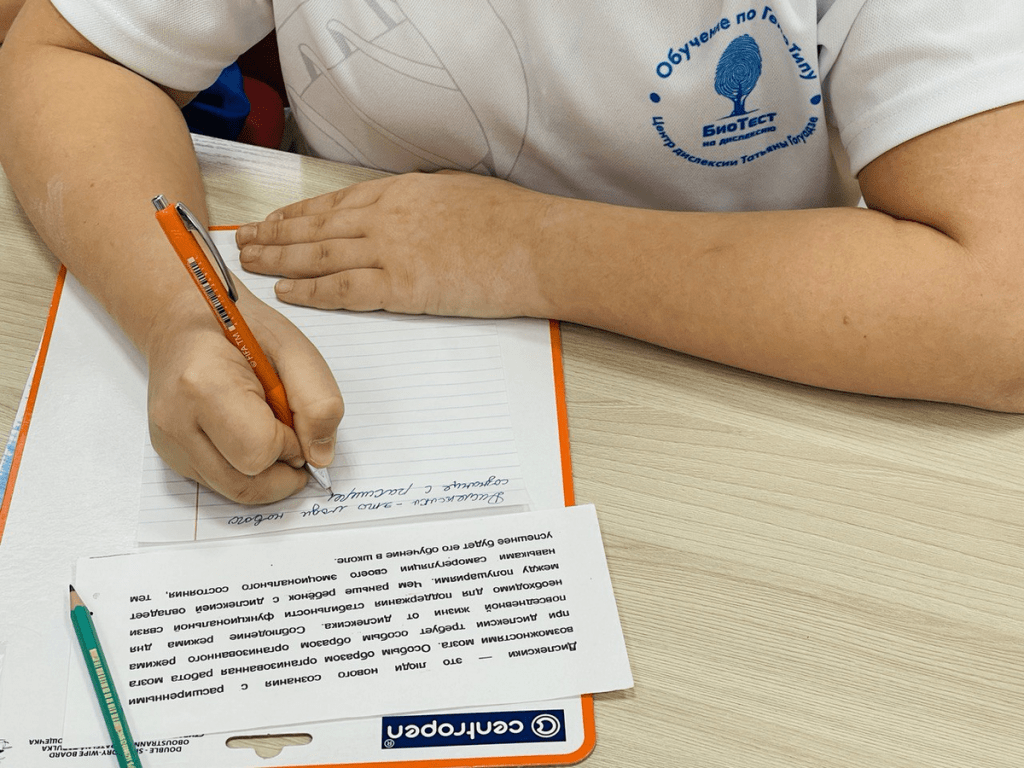

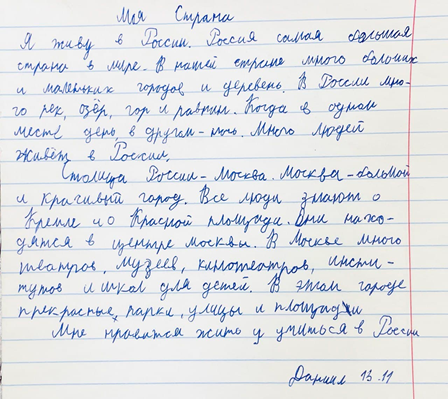

Выступление на ШМО на тему «Как я делаю работу над ошибками с детьми на уроках русского языка и математики»

учитель начальных классов

Строева Жанна Дмитриевна

г.о. Королёв

2020 уч.год

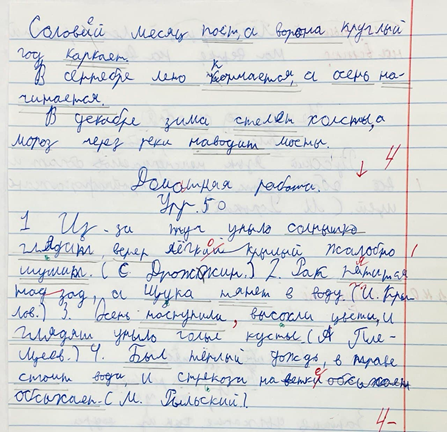

Когда и где выполняется работа над ошибками?

Работу над ошибками проводится и в классе, совместно с учителем, и дома, возможно, под контролем родителей. Если учитель определяет работу над ошибками в качестве домашнего задания, он должен быть уверен в том, что все ученики знают и помнят основной алгоритм работы. Для этого я каждому ребенку выдала памятку с порядком выполнения действий.

Работу над ошибками мы проводим не только после контрольных, самостоятельных или творческих работ. Для моей практики характерна планомерная деятельность по анализу и исправлению ошибок, допущенных в каждой классной или домашней работе.

Основные формы организации работы над ошибками на уроке

Работе над ошибками, проводимой на уроке, под контролем учителя может быть посвящено занятие полностью или его часть. Это я решаю в зависимости от объема работы. Если мы писали контрольную работу, то работа над ошибками занимает почти весь урок, если мы отрабатываем ошибки, совершенные в домашней работе, то такая деятельность занимает 5-7 минут от урока.

Ошибки, совершенные в ходе классной работе, например, ученик неправильно решает задание у доски, сам себя исправляет, сомневается, то после того, как он закончит выполнять упражнение, мы возвращаемся к тому примеру, или слову, или заданию (в зависимости от урока) и этот же ученик выполняет ниже под упражнением работу над ошибками.

Если мы писали мини-самостоятельную или проверочную работу в рабочих тетрадях в начале урока, и если после ее проверки были выявлены ошибки, то один из тех детей, который допустил ошибки по желанию или по моему решению выходит к доске и выполняет работу над ошибками (обычно 2-3 разных ученика разбирают разные ошибки). Все учащиеся делают то же самое у себя в тетрадях. Если дети не допустили ошибки, то они все равно отрабатывают возможные ошибки. Таким образом, дети прорабатывают ошибки, допущенные не только ими самими, но и всем классом.

После контрольных, проверочных и творческих работ мы делаем обширную работу над ошибками. Я заранее выписываю ошибки, допущенные детьми к себе в план работы на уроке. После чего проверенные тетради раздаю детям. Сначала мы работаем всем классом вместе. К доске выходят разные ученики и отрабатывают каждую ошибку под мою диктовку. За десять минут до конца урока ученикам дается время для того, чтобы они самостоятельно отработали ошибки, допущенные конкретно в их работе. При такой организации работы возникает необходимость чем-то занять учеников, которые выполнили работу на «отлично», не допустив в ней ошибок. Я думаю, лучше всего если это будет творческая деятельность. Данные учащиеся могут проверять или консультировать других ребят, решать задачи повышенной сложности, писать сочинение, составлять свои задания, наиболее интересные из которых потом можно выполнить всем классом.

Работа над ошибками, допущенные в ходе выполнения домашних работ мы выполняем следующим образом. Для начала, я выделяю общие ошибки, допущенные классом. Для этого я собираю тетради на проверку ежедневно и выписываю в план следующего урока, какие ошибки допущены. На следующем уроке я раздаю тетради, чтобы дети видели, понимали и вспомнили, что именно мы делаем. К доске по очереди выходят 2-3 ученика для отработки самых распространённых ошибок. Потом детям дается 2-3 минуты для самостоятельной отработки ошибок, которые они допустили конкретно в своей работе. Дети, которые не допустили ошибок, все равно с нами отрабатывают ошибки класса в целях повторения правил. Соответственно, работу над ошибками той домашней работы, которая была сдана в этот день, мы проводим на следующий урок после проверки тетрадей.

Памятка-помощник

Я в своей практике использую карточки — памятки. В них пронумерованы и записаны основные группы ошибок в виде:

- Тема.

- Примеры.

Когда мои ученики были младше, и мы только вводили работу над ошибками, в домашней работе при проверке работы на полях тетради я ставила номер, соответствующий номеру на памятке. Это облегчало работу учащихся, и совершенствовало систему знаний, благодаря наглядности, использованию зрительной памяти. Ученики неоднократно обращались к данной карточке, что способствовало лучшему запоминанию материала. Теперь мы обходимся без нее.

Проверка и подведение итогов

В конце работы над ошибками следует мы проводим проверку. Существует несколько форм ее организации.

- самопроверка;

- работа в парах (в данном случае желательно, чтобы уровень учащихся был разным);

- работа со всем классом.

В конце работы над ошибками необходимо подвести итог. Дети отчитываются за проделанную работу, анализируют свои ошибки, отмечают моменты, которые до сих пор не понятны, говорят о том, что вызвало трудности и высказывают свои предложения. Таким образом, проводится рефлексия на уроке.

Чтобы научиться писать правильно и грамотно, необходимо читать по несколько страниц в день. Также нужно выполнять упражнения, которые помогают запомнить правила орфографии.

Содержание

- Как сделать работу над ошибками по русскому языку: памятка

- Видео: Работа над ошибками по русскому в 1-2 классе

- Видео: Работа над ошибками по русскому в 3-4 классе

Эта подборка несложных упражнений поможет проверить и подтянуть знания в области правописания.

Как сделать работу над ошибками по русскому языку: памятка

Проводить работу над ошибками по русскому языку очень важно. Ведь только так вы сможете разобрать причину неправильного написания того или иного слова. Такая методика работы над ошибками по русскому языку поможет вам навсегда запомнить грамотное написание.

- Большая буква в начале предложения.

- найти и переписать предложение правильно;

- придумать схожее предложение для закрепления;

- привлечь внимание для лучшего запоминания подчеркиванием.

Например: Сегодня нелетная погода. Идет снег.

- Знаки препинаний в конце предложений.

- найти и выписать предложение правильно с такими знаками препинания: (.); (!); (?);

- подчеркнуть знаки препинания, которые находятся в конце предложений.

Например: В магазине за углом продаются вкусные сладости. Мне очень нравится шоколадное мороженое! Можно ли перед обедом съесть одну конфету?

- Знак (Ь) в конце предложения.

- найти и выписать слово, в котором есть знак (ь) правильно;

- закрепить повторным написанием слов с подобным употреблением (выбирайте др.слова);

- подчеркнуть мягкий знак в словах для акцентирования внимания.

Например: жизнь, ноготь, капать, морковь.

- Знак (Ь) в середине предложения.

- найти и записать слова, в которых знак (ь) стоит в середине слова;

- придумать и записать несколько своих слов с использованием этого знака;

- подчеркнуть знак (ь).

Например: кольцо, борьба, калька, семья.

- Имена собственные всегда пишутся с большой буквы.

- выписать три слова, соответствующих этому правилу;

- подчеркнуть заглавные буквы;

- придумать и записать еще три слова под это правило;

- также подчеркнуть большие буквы.

Например: Костя, Ирина, Белгород, Мерседес, Халк, Жучка.

- Правильный перенос слова.

- найти и выписать понравившиеся четыре слова, которые имеют минимум два слога;

- разделить слова на слоги и сделать правильный перенос.

Например:

- Дружба — друж — ба;

- Граница — гра — ни — ца;

- Квартира — квар — ти — ра;

- Вешалка — ве — шал — ка.

- Безударную гласную необходимо проверять при помощи ударения.

- выписать слово и поставить ударение;

- нужно подобрать проверочное слово и его однокоренные слова.

Например: больной — боль, болит, больница.

- Правильное написание слогов ча-ща.

- вначале нужно выписать слово;

- написать еще несколько слов на это правило.

- выделить нужный слог.

Например: часто, щавель чаща, чаша.

- Правильное написание слогов чу-щу.

- нужно найти и выписать слово;

- написать еще два слова, подходящих под это правило.

- подчеркнуть нужный слог.

Например: щука, щупальца, чумка, чудо, чувство.

10. Правильное написание слогов жи-ши.

- придумать и написать несколько слов с использованием слогов жи-ши;

- подчеркнуть слоги, подходящие под это правило.

Например: лыжи, машина, жизнь, животное, шило.

- Двойные согласные в словах.

- необходимо найти и выписать слова с удвоенными буквами;

- подчеркнуть двойные буквы;

- разделить слова для переноса.

Например:

- Терраса, хоккей, аттракцион, искусство, миллион.

- Тер-раса, хок-кей, ат-тракцион, искус-ство, мил-лион.

- Удвоенные согласные

- выписать слово с удвоенной согласной три раза;

- придумать и записать два предложения с этим словом;

- подчеркнуть удвоенные буквы.

Например: жужжать, жужжать, жужжать. Муха над моей головой не перестает жужжать.

- Словосочетание букв чн и чк пишутся без мягкого знака.

- найти и выписать по три слова на данное правило;

- подчеркнуть словосочетание.

Например: кончик, бабочка, привычка, кирпичный, отличник цветочный.

- Предлоги всегда пишутся отдельно.

- написать предложение, в котором есть предлог;

- выделить предлог в предложении.

Например: Из-за облаков выглянули солнечные лучи.

- Наречия всегда пишутся одним словом. Перед ними никогда не бывает предлогов.

- выписать три наречия;

- к каждому слову поставить вопрос.

Например: (где?) справа, (когда?) вчера, (откуда?) издалека.

- Приставка НЕ с глаголами практически всегда пишется раздельно. Исключением являются ситуации, когда глагол без НЕ не употребляется.

- выписать три глагола с приставкой НЕ раздельно;

- подчеркнуть приставку;

- придумать несколько слов с приставкой НЕ, которые пишутся слитно;

- выделить приставку.

Например:

- Не знал, не выучил, не понял;

- Недоумевать, несдобровать, невзлюбить.

- Глаголы второго лица единственного числа всегда пишутся с мягким знаком.

- найти и выписать несколько примеров глаголов второго лица единственного числа;

- подчеркнуть окончание.

Например: (Что делаешь?) — играешь, читаешь, танцуешь.

Продолжим тему о правописании такими статьями:

- Как правильно написать «Привести» или «Привезти»

- Глажка или глажение: как правильно написать

- Как писать слово НЕ БЫЛО

- «Не правильно» или «неправильно» — как писать

- Как правильно писать приставку БЕЗ и БЕС в словах в русском языке

Видео: Работа над ошибками по русскому в 1-2 классе

Видео: Работа над ошибками по русскому в 3-4 классе

03.12.2021

Работа над ошибками – неотъемлемая часть учебного школьного процесса, ведь её цель – помочь детям разобрать и проработать ошибки, чтобы не допускать их в будущем.

Считается, что если ученик будет правильно выполнять работу над ошибками, то это позволит ему быстро ликвидировать пробелы в знаниях, поможет ему научиться систематизировать и закреплять полученные знания. Кроме того, данный метод должен обеспечивать дифференцированный подход к ученикам, так как каждый будет прорабатывать свои собственные слабые места.

В чём проблема метода?

Как выполняется работа над ошибками в тетради? Классический порядок действий выглядит следующим образом:

- Ребёнок выписывает слово из письменной работы, где совершил ошибку.

- Ставит ударение, выделяет орфограммы.

- Подчеркивает место, где была совершена ошибка.

- Подбирает несколько слов или словосочетаний, аналогичных проверяемым.

Проблема метода в том, что он не учит видеть «ошибкоопасные места». Ученик закрепляет правильное написание слово только в конкретной грамматической ситуации. В дальнейшем, когда это слово уже встречается в другой форме (добавляется суффикс, приставка), то ребёнок не узнаёт его и опять совершает ошибку.

Почему возникает такая ситуация и как правильно делать работу над ошибками?

Конечно, в большинстве случаев базовая причина – незнание конкретного правила русского языка и неумение его применять на практике. Но многие дети, даже если знают правило «на зубок», всё равно совершают ошибки, а работа над ними не приносит желаемого результата.

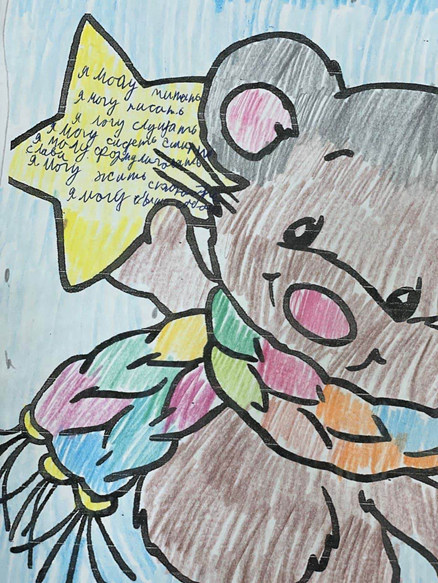

Почему так происходит? Опыт работы специалистов Центра Дислексии Татьяны Гогуадзе с детьми с трудностями в обучении показывает, что истинными причинами появления ошибок на письме часто являются:

- Выраженные моторные трудности, которые проявляются в том, что ребёнку изначально трудно писать. Сегодня всё чаще встречаются дети, которым даже правильно ручку держать трудно и даже больно.

- Именно моторные трудности определяют неумение видеть ошибкоопасные места, то есть у ребёнка просто не хватает внимания и сил следить ещё за тем, что он пишет. Все силы забирает сам процесс написания.

- Всё вышеизложенное определяет низкий уровень мотивации к выполнению письменных работ и тем более работы над ошибками, так как ребёнок просто не видит в них смысла. Ведь он знает, что как бы он не старался и сколько бы не выполнял работу над ошибками, всё равно он их допускает.

- В основе всех этих проблем лежит рассогласованность в работе полушарий мозга и неправильно сформированная нейродинамика. При низкой нейродинамике мозгу требуется прикладывать колоссальные усилия для контроля движений глаз и руки. В итоге ему просто не хватает ресурса, чтобы одновременно ещё видеть слова, где существует высокая вероятность совершения ошибки.

- Слабый навык чтения вслух. Это одна из причин высокой безграмотности современных детей, а также скудного их словарного запаса. Ведь в основе грамотности лежит понимание значения слов и словообразований, а понять это можно только за счёт самостоятельного чтения.

Более подробно узнать о том, почему для грамотного письма и быстрого осознанного чтения в первую очередь требуется сформировать у ребёнка умение видеть ошибкоопасные места, изложено в книге учителя-дефектолога Татьяны Гогуадзе «Дислексия мозга. За гранью известного».

А если ребёнок ещё страдает дислексией, дисграфией, то к обычным пунктуационным и орфографическим добавляются ещё и дислексические ошибки: замена/смешение букв, пропуски слогов и букв, нарушение согласования слов в предложении и т.д.

Более того, работа над ошибками при дисграфии и дислексии детям причиняет физическую боль и эмоциональные страдания.

Также стоит отметить, что у многих современных школьников и без наличия дислексии в тетрадях часто встречаются дислексические ошибки. И причина здесь всё та же – несогласованная работа полушарий мозга.

Другими словами, чтобы работа над ошибками действительно приносила пользу, нужно научить мозг видеть эти ошибки, то есть предупреждать их, а не исправлять!

Значительного улучшения результатов в учёбе на программах в Центре Дислексии Татьяны Гогуадзе получается добиваться в короткие сроки только за счет стимуляции левого полушария мозга и общего повышения уровня согласованности в работе двух полушарий.

Как помочь ребёнку правильно делать работу над ошибками?

Для этого в Центре Дислексии Татьяны Гогуадзе применяются авторские техники и методики, цель которых – обеспечить согласованную работу полушарий мозга и сформировать правильную нейродинамику чтения и письма.

Особенность программ коррекции по методу Татьяны Гогуадзе состоит в том, что дети повышают свой уровень грамотности без выполнения работ над ошибками. Более того, они вообще не выполняют каких-либо письменных работ! Потому что…

Мозг не прощает нам ошибки, он их фиксирует.

Учитель-дефектолог Гогуадзе Татьяна Валерьевна

Вот почему в программах Татьяны Гогуадзе преодоление безграмотности на письме и в чтении достигается при полном исключении работы над ошибками и за счёт:

- Применения методики графокоррекции. Данная методика лежит в основе всех коррекционных занятий с детьми школьного и дошкольного возраста, но прежде всего отлично подходит тем детям, которым нужно в краткие сроки выйти из кризиса обучения, научиться быстро читать и грамотно писать.

- Регулярного орфографического чтения. Это уникальное и простое упражнение, которое можно включать в активную практику уже с первого класса. Благодаря ему повышается чёткость артикуляции, обостряется фонематический слух, развивается орфографическая зоркость, а это всё положительно влияет на уровень грамотности как письменной речи, так и устной.

- Выполнения специальных физических упражнений, которые направлены на стимуляцию работы левого полушария мозга. Ведь именно оно отвечает за контроль грамотности, да и порядок в тетради.

Более того, включение в ежедневный распорядок ребёнка физической активности позволит ему не только лучше себя чувствовать, но и решить многие проблемы с учёбой.

Благодаря согласованной работе мозга, глаз и рук ребёнок научится видеть ошибкоопасные места. В результате повысится уровень его грамотности, а выполнять работу над ошибками по диктанту и даже математике ему больше не придётся!

Внимание!

Прежде чем начать тренировки по графокоррекции, обязательно проконсультируйтесь с автором методики, не принесёт ли предложенный способ коррекции нейродинамики вреда здоровью вашего ребёнка.

Записывайтесь на приём в Центр Дислексии Татьяны Гогуадзе – и мы поможем каждому ребёнку справиться с трудностями в обучении.

Работа

над ошибками на уроках русского языка

План.

I.

Вступление

Обоснование

темы.

II.

Работа над ошибками на уроках русского

языка:

1.

Работа над ошибками в классных и домашних

тетрадях:

а)

орфографические ошибки;

б)

пунктуационные ошибки.

2.

Работа над ошибками в контрольных тетрадях:

а)

орфографические ошибки;

б)

пунктуационные ошибки;

в)

речевые ошибки.

3.

Способы исправления ошибок преподавателем.

III.

Заключение.

В 2001-2002

учебном году я впервые работала по программе Института новых образовательных

систем в 5 классе. В ходе ознакомления с организаций процесса обучения русскому

языку в 5 классе я обнаружила, что программа не предусматривает уроков анализа

контрольных работ (сочинений, изложений, диктантов). На практике показывает,

что такие уроки просто необходимы. И именно с 5 класса обязательной должна быть

работа над допущенными ошибками, так как учащиеся старших классов затрудняются

проверять свои работы: находить и исправлять ошибки; а если преподаватель

укажет на ошибку, то учащиеся зачастую прокомментировать ее не могут.

В этом учебном

году 5 класс я приняла сильный. В начальной школе он по русскому языку имел

хорошую успеваемость. Когда из начальной школы учащиеся переходят в среднее

звено, они встречают разных учителей, у каждого своя методика преподавания,

каждый считает, что его предмет самый главный. Задают на дом много. Сыплются

«тройки» и «двойки». Дети теряются, не успевают справляться с домашними

заданиями.

Контрольные

работы №1, сочинение по картине Врубеля «Царь-Лебедь», и №2 – диктант с

грамматическим заданием дали плохие результаты. Родители ждали после уроков,

просили показать контрольные тетради, объяснить, почему их ребенок, успешно

учившийся в начальной школе, стал получать «тройки» и «двойки» и как помочь

дочери или сыну. Тетради хранятся в классе, домой их не дают. Работали над

ошибками тоже в классе в этих же тетрадях. Работали все: и те, кто получил «2»

и «3», и те, кто получил «4» и «5». Методика такова: спрашиваю, есть ли ошибка

в первом слове первого ряда. Слово записали, графически объяснили выбор в нем

орфограммы. Затем во втором слове, в третьем и т.д. Таким образом учащиеся

записывают и объясняют написание всех слов, в которых были допущены ошибки.

Аналогично работали с пунктуационными ошибками. Из этой работы получилось

следующее: успевающие ученики справлялись с этой работой, им было скучно, а те,

кто получил «2», еле успевал механически списать с доски. Эта работа не поможет

ему улучшить грамотность. Учащимся, которые за работу получили «4» и «5», нет

смысла работать над ошибками, которые допустили другие ребята. Нужно искать

выход. Я изучила методическую литературу, чтобы найти ответы на вопросы: что

такое работа над ошибками, какой должна быть методика.

Работа над

ошибками требует определенной системы, организации. Она включает работу над

ошибками в домашних, классных тетрадях, и работу над ошибками в самостоятельных

и контрольных работах. Систематическая работа – это не только учет и контроль,

но и специальная система упражнений по следам ошибок. Это конкурсные задания

упражнений, смотры орфографической грамотности, работа с перфокартами, диктанты

по следам ошибок, диктанты «Проверь себя», чей конверт пустой, самодиктанты,

взаимодиктанты, подбор примеров из словарей, художественных текстов на

орфографическое, пунктуационное правило. Работа над ошибками в классных и

домашних работах может быть оценена отдельно. Дома все, кто допустили ошибки,

выполняют работу над ошибками. Если ошибок не много (1-3), на полях, на той

строке, где в слове была допущена ошибка, зеленой ручкой пишут проверочное

слово (вода – воды) или выделяют орфограмму графически (бескрайний).

Когда учитель листает тетрадь, он видит все работы, выполненные зеленой пастой,

он знает, что это индивидуальная работа, по ней можно судить, как ученик

поработал, есть ли у него успехи, повысилась ли его грамотность.

Если работа

была написана на «2», то просмотрев эту работу, учитель уже может поставить

вместо «двойки» оценку «3». Если на одной строке несколько ошибок и проверка не

умещается на полях, или большое количество ошибок, то прежде, чем начинать

выполнять домашнюю работу, посередине строки ученик пишет:

Работа

над ошибками.

Столбиком

выписывает все слова, в которых он допустил ошибку, а рядом:

I.

Орфографические ошибки.

1.

Предлог за столом (стол) – пишет 3

существительных, местоимения с этим предлогом

2.

Словарное слово (непроверяемая гласная и

согласная в корне) – пишет его на «солнышке» не менее 5 раз. Вывешиваю на

стенку

3.

Жи-ши, ча-ща, чу-щу – пишет строчку слов с

той парой, в которой ошибся.

4.

И-ы после ц – пишет еще 3 слова.

5.

Ъ, ь – пишет еще 3 слова.

6.

Ь после шипящих – пишет еще 3 слова.

7.

Безударная гласная в корне – еще 3 слова.

8.

-Тся или -ться в глаголах – задаю вопрос.

9.

Безударное окончание в существительных –

определяется склонение, подбирается проверочное слово и т.д.

II.

Пунктуационные ошибки

1.

Запятая при однородных членах предложения

– сочиняю свое предложение, похожее на то, в котором ошибся [0,0]

2.

Обращение —/—

3.

Вводные слова —/—

4.

Тире между – и = -/-и т.д.

Значимо в работе –

формировать умение пользоваться справочными пособиями (учебник, словари). Навык

самоконтроля в работе над ошибками позволяет сделать орфографический и

пунктуационный навыки стабильными.

Работа над ошибками контрольных работ.

Как уже было

сказано: зачем такую работу выполнять всем учащимся и тем, кто получил «4» и

«5», и тем, кто получил «2»? Эффективен такой выход. У каждого учащегося должна

быть тетрадь, которая подписана «Работа над ошибками Золотухина Саши». Первая

страница оформлена следующим образом:

|

5 |

Количество |

Отметка |

|

К.р. I. 1. Вечерний |

4/2 |

3 |

|

2. |

||

|

3. |

||

|

4. |

||

|

II. 1. |

||

|

К.р. |

3/2 |

3 |

|

I. 1. … |

Остальные

страницы ребята должны сделать дома. А потом учитель проверяет. Если эту работу

выполнять на уроке, то написавшие контрольную работу без ошибок или допустили

их немного, занимаются комплексной работой с текстом диктанта или выполняют

задания, предусматривающие разные виды языкового анализа (фонетический, лексический,

словообразовательный, синтаксический и другие)

1. Подберите

синонимы к словам: задремала…

2. Запишите

толкование лексического значения слова чаща, используя предложения, в котором

ставится тире между – и = …

Тетради

«Работа над ошибками» вкладываются в учебник. Тетради для контрольных работ

собраны.

Если работа над ошибками выполняется на уроке, дальнейшая работа учителя на

уроке – по его усмотрению: если диктант был написан плохо, можно выполнить какое-то

упражнение с орфограммами и пунктограммами, на которое ученики сделали больше

всего ошибок. Если диктант написан более или менее благополучно, можно начинать

новую тему.

Родители могут таким образом помочь своему ребенку дома. Ученики должны знать

правописание всех слов, записанных в тетрадь, так как эти орфограммы,

пунктограммы будут дополнительными вопросами каждому, отвечающему у доски.

Готовясь к уроку русского языка, ученик должен обязательно заглянуть в тетрадь

«Работа над ошибками», вспомнить свои ошибки, запомнить, как пишутся слова. Он

должен знать, что на любом уроке его могут спросить, и если он хорошо справится

с работой, то получит хорошую оценку – появляется надежда следующий диктант

написать лучше. Родителям легче следить за грамотностью своего ребенка, так как

они знают за что их ребенок получил ту или иную оценку: ведь в тетради у него

записаны все слова, предложения, в которых он допустил ошибки, поставлены

оценки.

Если писали сочинение или изложение, то обязательно нужно проанализировать

речевые ошибки. Пятиклассники с удовольствием рассказывают о самых ярких своих

впечатлениях, с большим интересом пишут сочинения – миниатюры. И часто

случается так, что ученик на уроке вдохновенно пишет, радуясь своим мыслям, а

после проверки получает тетрадь с «тройкой» за содержание. Иногда пишущий не

замечает своих смысловых ошибок. Чтобы избежать неожиданных «троек», надо

научиться редактировать свой текст. Цель этого этапа урока анализа контрольной

работы – формирование практических навыков совершенствования текста, умения выбирать

самый точный вариант для передачи мысли, а также исправление ошибок в

содержании. Обычно ученики 5 классов не затрудняют себя созданием нескольких

вариантов выражений какой-либо мысли, не задумываются над тем, в каком случае

их мысль будет легче понять. Получив тетрадь, где первоначальный вариант текста

испещрен пометами (ошибки речевые, стилистические, грамматические, логические),

не каждый ученик может самостоятельно исправить свои смысловые ошибки. Поэтому

после контрольных работ в форме сочинения, изложения просто необходимы уроки

анализа. Совместная речевая деятельность на уроках редактирования дает

возможность сравнить несколько вариантов и выбрать лучший. Это помогает ученику

понять неточность собственного текста. Таким образом, ученики на практике убеждаются,

что слово живет в тексте, что оно взаимодействует с другими словами. И каждому

необходимо научиться не только правописанию этого слова, но и искусству

употреблять это слово в тексте, так чтобы изложенная мысль была понята

правильно.

Способы

исправления ошибок преподавателем:

1. На

начальном этапе обучения учитель использует прием полного исправления: исправляется

ошибка и записывается верный вариант. Это обеспечит ученику сознательное

усвоение непонятного правила.

2. Ошибка

подчеркивается, ученик сам объясняет правильное написание, и исправляет.

3. Подчеркивается

все слово, ученик находит ошибку, объясняет правильное написание.

4. Графическим

знаком указывается ошибка на полях на строке, где допущена ошибка. Ученик

должен отыскать слово, которое написано неверно, объяснить правильное

написание.

5. После

работы указывается общее количество ошибок: 1- орфографическая, 1 –

пунктуальная.

Если писали

сочинение, изложение, то речевые ошибки подчеркиваются волнистой линией, и не

исправляются.

В заключении еще

раз отмечаю, что после уроков контроля необходимо отводить часы для анализа

контрольной работы. И проводя эти уроки обязательно иметь в виду, что работа

над ошибками требует определенной системы, организации.

РАБО́ТА, -ы, ж. 1. Действие по знач. глаг. работать; деятельность, занятие, труд. Физическая работа. Умственная работа. Научная работа. Работа двигателя. Работа мысли.

Все значения слова «работа»

ОШИ́БКА, -и, род. мн. —бок, дат. —бкам, ж. 1. Неправильность в какой-л. работе, вычислении, написании и т. п. Допустить ошибку. Грамматическая ошибка.

Все значения слова «ошибка»

-

– Делай работу над ошибками, тогда вместо нуля получится трояк.

-

Вы проанализировали, что же пошло не так, повозились с планом, сделали работу над ошибками, забыли про разочарование и попробовали ещё раз… и опять провалились.

-

И вообще, если ты правильно выполнил работу над ошибками, мироздание непременно это оценит.

- (все предложения)

- ошибка

- (ещё ассоциации…)

- новая работа

- работа мозга

- место работы

- работа продолжалась

- выполнять свою работу

- (полная таблица сочетаемости…)

- большая ошибка

- ошибки прошлого

- исправление ошибок

- ошибка вышла

- совершать ошибку

- (полная таблица сочетаемости…)

- Разбор по составу слова «работа»

- Разбор по составу слова «ошибка»

- Как правильно пишется слово «работа»

- Как правильно пишется слово «ошибка»

Предупреждение ошибок и работа над ними на уроках

русского языка в начальной школе

Освоение навыков грамотного письма определяется такими факторами, как морфологическое осознание слова, четкое различение фонем, правильные кинестетические, зрительные и моторно-двигательные образы слова. Активизация действия этих факторов имеет большое значение для предупреждения ошибок.

Соблюдение орфографического режима экономит нервные силы ребенка, вырабатывает у него динамический стереотип работы, который поддерживается на протяжении всех лет обучения в школе. Сюда входят определенный порядок ведения тетрадей, их регулярная проверка, обязательная работа над ошибками; соответствующий шрифт используемых наглядных пособий, их эстетичность, единообразие цвета для выделения различных орфограмм; грамотная речь всех работников школы.

Гигиенический режим предполагает соблюдение требований к организации рабочего места ученика, его посадке, расположению тетради, определению объема работы, выполняемой письменно; обязательное чередование труда и отдыха для руки ребенка; смену динамической позы в течение урока.

В случае индивидуальных затруднений, возникающих у учеников из-за нарушения слухового периферического аппарата, фонематического слуха, логопатических ошибок, быстрой утомляемости, замедленного темпа работы, учителю следует заранее планировать помощь таким детям. В каждом конкретном случае ее приемы должны быть строго индивидуализированы.

Не менее важное значение для формирования орфографической грамотности учащихся имеет и правильно организованная работа над ошибками. Она является продолжением той аналитико-синтетической деятельности, которая проводилась на предшествующих этапах овладения орфографическим навыком.

Эффективность работы над ошибками в условиях школы зависит от систематичности ее проведения, от разнообразия видов упражнений, нацеленных на закрепление слабо усвоенных орфограмм, от максимальной для детей их активности в процессе самостоятельной деятельности по осознанию ошибочных написаний, от наличия индивидуального подхода к каждому ученику.

Система работы над ошибками предусматривает следующие традиционные этапы:

1. исправление ошибок с учетом способности школьников к самостоятельной деятельности и уровня усвоения правила;

2. анализ ошибочных написаний, выделение группы ошибок, типичных для класса и для каждого ученика;

3. организация специального урока работы над ошибками.

Для дифференцированного исправления ошибок и последующей индивидуализации самостоятельной работы детей над ошибками желательно, начиная со 2-го класса, систематически заполнять таблицу «Работа над ошибками». Стенд может быть заменен таблицей. Ее отпечатывают на компьютере и вкладывают в учебник по русскому языку каждого учащегося класса.

При исправлении ошибок учитель по-разному определяет долю последующей самостоятельности в работе над ними каждого школьника. В тетрадях слабых учеников он исправляет ошибку, на поля выносит номер соответствующего орфографического правила, под которым оно значится в таблице (см.выше), выписывает слово, которое неверно написал ученик, и, если нужно, подбирает проверочное. По отношению к группе со средней успеваемостью объем помощи уменьшается. Учитель также исправляет ошибки, но на поля выносит только номер правила. В тетрадях школьников с хорошей успеваемостью напротив исправленной ошибки ставится на полях вертикальная черточка, которая сигнализирует о неправильно написанной орфограмме. Ученик должен поработать над ней самостоятельно: соотнести исправленную ошибку с правилом, найдя его в таблице, выполнить операции, которые в ней указаны.

В письменных проверочных работах учитель исправляет все ошибки, но на поля выносит только те, над которыми дети будут работать самостоятельно. Количество слов, отмеченных на полях, как показала практика, не должно превышать четырех—шести (в зависимости от темпа работы детей) даже тогда, когда общее число ошибок значительно больше. В противном случае работа начинает выполняться механически, и в ней оказывается больше ошибок, чем в самом диктанте.

С целью наиболее точного отбора слов для фронтальной и индивидуальной работы учитель анализирует ошибки сразу после их исправления, до вынесения слов на поля.

Анализ ошибок можно выполнять по таблице. Число граф в таблице увеличивается или уменьшается в зависимости от года обучения и орфографической подготовленности класса. Дополнительные графы появляются в связи с новым изученным правилом. Число ошибок подсчитывается по горизонтали (общее количество у каждого ученика) и вертикали (количество ошибок класса на каждое правило).

Регулярный анализ, который выполняется по данной схеме, позволяет учителю четко просчитывать динамику формирования орфографического навыка как у отдельных учеников, так и у класса в целом, своевременно принимать необходимые меры по закреплению слабо усвоенных орфограмм.

Ориентируясь на проведенный анализ, педагог отбирает для фронтальной работы слова, которые написаны неверно большинством детей, и включает их в план урока, где после каждого из этих слов указывает фамилии учеников, допустивших данные ошибки. Слова для коллективного анализа следует группировать вокруг не более чем двух-трех правил, с которыми ведется работа на протяжении основной части урока. Далее учитель ставит на полях тетрадей школьников номера орфограмм (согласно стендовой таблице) против слов, с которыми они должны самостоятельно работать и которые не совпадают с орфограммами, уже отобранными для коллективного анализа.

Урок работы над ошибками строится по следующему плану:

1. Сообщение о результатах письменной работы — 2 мин.

2. Коллективный анализ типичных ошибок класса — 10— 15 мин.

3. Выполнение упражнений на закрепление слабо усвоенных правил — 10 мин.

4. Самостоятельная работа над ошибками — 10—15 мин.

5. Задание на дом — 3 мин.

6. Подведение итогов работы — 2 мин.

Время на отдельные этапы урока регулируется в зависимости от количества материала, значимости данного этапа для закрепления орфографического правила, степени подготовленности детей к работе.

В начале урока рациональнее познакомить детей только с общими результатами письменной работы, похвалить одних, выразить недовольство другими, но не объявлять оценки каждого ученика. Такой подход к организации деятельности младших школьников помогает сохранить у них работоспособность, не вызывает негативную реакцию, обиду, излишнюю расторможенность. Затем учитель сообщает, какие правила оказались менее всего усвоенными, над чем следует работать всему классу.

Второй этап начинается с записи даты и темы урока. Поскольку тетради для контрольных работ детям не раздают, школьники выполняют разбор ошибок в рабочих тетрадях, которые должны оставаться у них и для работы над домашним заданием.

Приступая к фронтальной работе, педагог зачитывает группу слов, орфограммы в которых были написаны неверно многими учащимися, и спрашивает, какое правило следует применить. Если ответ дается неточный, учитель просит прочитать название правила по таблице, вызывает ученика, который допустил ошибку в диктанте и фамилия которого записана в плане. Под диктовку учителя ребенок пишет слово на доске (остальные — в тетрадях) и, самостоятельно ориентируясь по таблице, объясняет, как надо писать слово. Далее он подчеркивает орфограмму, записывает пример на это правило. Если ученик не справляется со своей задачей, класс помогает ему выполнить необходимый анализ и подобрать дополнительный пример.

Так, после диктанта в 3-м классе по тексту «Наша семья» учитель для фронтальной работы отбирает две группы орфограмм и в своем плане отмечает:

-

разделительный ь:

семья — 2 ошибки (фамилии учеников класса), ульев — 5 ошибок (фамилии), свинья — 4 ошибки (фамилии);

-

мягкий знак в середине слова: пчельник ~ 4 ошибки (фамилии), большая — 2 ошибки (фамилии).

После того как класс распознает в этих словах (семья, ульев, свинья) определенную орфограмму, вызванный ученик проговаривает первое слово по слогам и записывает его. Затем объясняет, что м и я в этом слове произносятся раздельно, поэтому между ними надо писать разделительный мягкий знак. Он подчеркивает орфограмму по образцу таблицы, подбирает еще один пример на данное правило. Анализ орфограммы можно проводить, опираясь на образец разбора, записанный в карточке, либо без него. Так же разбирают и следующую группу слов.

Задание третьего этапа урока, в отличие от предыдущего, рассчитано на формирование умения быстро ориентироваться в применении правил. В связи с этим подробный разбор орфограмм здесь не проводится. Дети называют только правило. Упражнения для данного этапа должны быть интересными по форме. Они должны снять напряжение, которое возникло у детей от предыдущей трудной аналитической работы. Можно рекомендовать такие виды занятий:

1. картинный диктант. Учащиеся записывают название картинки, проговаривают слово по слогам, указывают орфограмму;

2. самодиктант. Школьники самостоятельно дополняют и записывают последнее слово-рифму в продиктованном учителем двустишии. Например:

Ах, какое объедение

земляничное … (варенье).

Устно выполняется работа, указанная в первом пункте;

3. отгадывание загадок и записывание отгадок к каждой из них. Планируя этот вид работы, необходимо правильно отбирать загадки, для того чтобы обоснование отгадки не занимало много времени. Поэтому загадки типа «Весело журчат, друг с другом сливаются, в реку превращаются» (ручьи) предпочтительней, чем загадки типа «Летом в шубах, а зимой голые» (деревья), поскольку во втором случае имеет место сложная метафора, требующая сложного разъяснения;

4. диктант «Проверяем себя». Ученики подбирают примеры на правило, затем один из них диктует свое слово и вызывает одноклассника для проговаривания записанного слова по слогам и определения орфограммы;

5. работа с перфокартой, в которой проставляются нужная орфограмма и ее номер по таблице;

6. работа с карточками, где в предложении вместо слова вставлена картинка, название которой нужно записать правильно;

7. творческие виды работ: придумывание и запись предложений к каждой картинке серии; составление предложений по опорным словам с целевой установкой на письменный рассказ; запись короткого изложения; включение пропущенных предложений в рассказ и др.

Самый сложный этап урока — самостоятельная работа над ошибками, которая начинается с раздачи тетрадей для диктантов. Дети знакомятся со словами, над которыми им предстоит работать самостоятельно. Для того чтобы облегчить детям подбор примеров на правило, учитель предлагает использовать учебник. Школьники, зная название правила (они всегда могут уточнить его по таблице), по оглавлению находят нужные страницы и выбирают соответствующие слова. Такая работа приучает к использованию учебника в качестве справочника, неоднократно возвращает школьников к пройденному материалу.

Если ученик не сделал в диктанте ни одной ошибки или их было мало, учитель готовит для таких детей карточки на определенные правила с игровыми заданиями типа кроссвордов, загадок, шарад, стихотворений с незаконченными рифмами, загадочных кругов.

Учитель раздает карточки, ставя на обороте фамилию учащегося. Это дает возможность ориентироваться, какую карточку предложить в следующий раз ученику, который работает без ошибок, а также оценить работу тех детей, фамилии которых часто повторяются на карточках. Приступая к выполнению задания, школьники воспроизводят в тетрадях рисунок кроссворда, затем отгадывают и записывают слова. Подобные упражнения должны стать своего рода наградой для детей, не допускающих ошибок.

Четкие формулировки заданий, наглядные опоры для их выполнения, своевременная подготовка материала для каждой группы детей, закрепление у детей умения работать в соответствии с образцом делают четвертый этап урока более организованным, а планируемую учителем деятельность посильной для детей. В результате освобождается время на индивидуальную помощь ученикам, которые в ней нуждаются.

Домашнее задание можно предлагать только тем ученикам, в диктанте которых были ошибки. Это еще одно поощрение тем, кто справился с диктантом.

Содержание домашнего задания в младших классах будет заключаться в том, что школьники выписывают на отдельных листочках (примерный размер 7х 10 см) слова, с которыми они работали самостоятельно на уроке (те же 4—6 слов), подчеркивают орфограмму, добавляют, если надо, проверочное слово и подписывают листочки.

На следующем уроке учитель собирает домашние работы, проверяет записи, после чего дежурный вкладывает их в картотечный ящичек с фамилиями учеников. В дальнейшем при ответе ученика у доски или с места учитель может вынуть один из листков и предложить ребенку разобрать слово, которое на нем написано, назвать орфограмму, объяснить ее написание, проговорить по слогам. Если работа выполняется правильно, листочек выбрасывают. Задача школьников — добиться, чтобы в кармашках не осталось ни одного листочка.

При творческом подходе учителя к данной деятельности у ребенка можно развить правильное отношение к ошибкам, умение работать с ними. Проведение работы над ошибками способствует тому, что итоговая оценка отражает действительный уровень подготовленности. Некоторые учителя практикуют выставление оценок за каждую подобную работу, причем они должны быть хотя бы на балл выше, чем отметка за основное задание.

Когда и где выполняется работа над ошибками?

Работа над ошибками может проводиться в классе, совместно с учителем, или дома, возможно, под контролем родителей. Если учитель определяет работу над ошибками в качестве домашнего задания, он должен быть уверен в том, что все ученики знают и помнят основной алгоритм работы. Возможно, для этого понадобится каждому ребенку выдать памятку с порядком выполнения действий.

Работу над ошибками проводят, как правило, после контрольных, самостоятельных или творческих работ. В практике отдельных учителей встречается планомерная деятельность по анализу и исправлению ошибок, допущенных в каждой классной или домашней работе.

Основные этапы и формы организации работы над ошибками на уроке

При работе на уроке можно выделить несколько основных этапов:

- консультация,

- коррекция знаний и умений,

- диагностика результатов,

- оценочная деятельность.

Работе над ошибками, проводимой на уроке, под контролем учителя может быть посвящено занятие полностью или его часть. Это решает учитель в зависимости от объема работы и способностей коллектива. В практике каждого учителя может присутствовать своя индивидуальная организация данной деятельности. Приведем несколько примеров, встречающихся наиболее часто в обучающем процессе.

- Учитель просит поднять руку тех учеников, которые допустили ошибки в первом предложении (задании, вопросе). По желанию или по решению педагога к доске выходит один из школьников и выполняет работу на доске. Все учащиеся делают то же самое у себя в тетрадях. Таким образом, дети прорабатывают ошибки, допущенные не только ими самими, но и всем классом, что может быть как плюсом, так и минусом данного способа.

Использование данной формы организации возможно после проверочных работ (контрольных, самостоятельных, срезов).

- При данной форме организации урока один ученик выполняет работу над своими ошибками у доски, остальные учащиеся исправляют свои недочеты в тетрадях. С одной стороны, этот метод позволяет экономить время, затрачиваемое на данную деятельность, с другой — учитель теряет контроль над коллективом. Для того, чтобы этого избежать, нужно, чтобы каждый ребенок мог обратиться к педагогу за помощью, не отвлекая при этом остальных детей.

При такой организации работы возникает необходимость чем-то занять учеников, которые выполнили работу на «отлично», не допустив в ней ошибок. Лучше всего, если это будет творческая деятельность. Данные учащиеся могут проверять или консультировать других ребят, решать задачи повышенной сложности, писать сочинение, составлять свои задания, наиболее интересные из которых потом можно выполнить всем классом.

- Иногда учителя, в целях экономии времени на уроке, выделяют для себя только типичные ошибки, допущенные учащимися при выполнении задания, и проводят работу только над ними. В этом случае анализ и исправление наиболее распространенных недочетов выполняет весь класс вместе. Для этого к доске вызываются школьники по желанию, по очереди или по решению преподавателя, в зависимости от того, кто какие ошибки допустил в своей работе.

Алгоритм действий

Работа над ошибками выполняется по определенному алгоритму, определенному учителем. В начальной школе рекомендуется, чтобы у каждого ученика была памятка о порядке выполнения действий.

Например, на уроках русского языка алгоритм выглядит следующим образом:

- Просмотреть всю работу, обратить внимание на исправления учителя.

- Найти ошибку, верно выписать слово, вспомнив правило по данной теме.

- Поставить ударение, выделить орфограммы.

- Подчеркнуть то место, где была допущена ошибка.

- Подобрать одно или несколько слов/словосочетаний, аналогичных проверяемым.

Подобным же образом происходит работа над синтаксическими ошибками. Нужно выписать предложение, в котором допущена ошибка, выделить члены предложения (все или основные — по усмотрению учителя, в зависимости от задания), вспомнить правило по данной теме. Далее рекомендуется написать свое предложение так, чтобы его схема соответствовала проверяемой конструкции.

После творческих работ, например, сочинения или изложения, может потребоваться работа над стилистическими, речевыми ошибками. К основным их группам относят синтаксико-лексические, морфолого-стилистические и лексико-стилистические.

Памятка-помощник

Некоторые учителя в своей практике используют карточки — памятки. Их может изготовить преподаватель и раздать всем ученикам класса, а можно выполнить вместе с ребятами под контролем педагога. В них пронумерованы и записаны основные группы ошибок в виде:

- Тема.

- Примеры.

При проверке работы на полях тетради ставится номер, соответствующий номеру на памятке. Это облегчает работу учащихся, но и совершенствует систему знаний, благодаря наглядности, использованию зрительной памяти. Учащийся неоднократно обращается к данной карточке, что способствует лучшему запоминанию материала.

Проверка и подведение итогов

В конце работы над ошибками следует провести проверку. Существует несколько форм ее организации.

- самопроверка;

- работа в парах (в данном случае желательно, чтобы уровень учащихся был разным);

- работа в группах, когда сильный ученик может проверять и давать консультации отстающим;

- работа со всем классом.

Важно, чтобы учащиеся могли обратиться за помощью к учителю в случае возникающих затруднений.

В конце работы над ошибками необходимо подвести итог. Дети отчитываются за проделанную работу, анализируют свои ошибки, отмечают моменты, которые до сих пор не понятны, говорят о том, что вызвало трудности и высказывают свои предложения. Таким образом, проводится рефлексия на уроке.

Работа над ошибками должна проводиться систематически, после каждой контрольной и проверочной работы. При организации необходимо учитывать все ошибки, допущенные учащимися, их навыки самостоятельной и групповой работы, тщательно подбирать примеры для закрепления пройденного материала.

Спасибо за Вашу оценку. Если хотите, чтобы Ваше имя

стало известно автору, войдите на сайт как пользователь

и нажмите Спасибо еще раз. Ваше имя появится на этой стрнице.