Борцы за отмену смертной казни часто ссылаются на слишком высокую цену судебной ошибки. Даже в случае пересмотра приговора жизнь человеку уже не вернёшь. Diletant.media и Андрей Позняков решили ещё раз назвать имена некоторых из тех, кто был оправдан уже после казни.

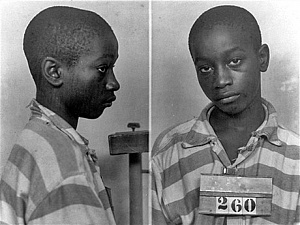

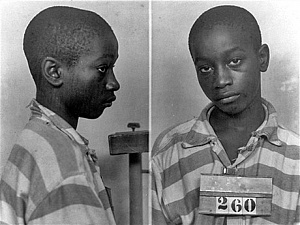

В этом печальном списке совершенно особое место занимает американский подросток Стинни Джордж. Он стал самым юным смертником XX века — на момент казни ему не исполнилось ещё 15 лет. Джорджа судили по делу об убийстве двух девочек — 8 и 11 лет в 1944 г. Преступление было совершено в городке Алколу в Южной Каролине. Он был разделён железной дорогой на две части — ту, где жили белые, и ту, где жили темнокожие. Стинни Джордж был из второй половины, куда погожим мартовским деньком решили съездить на велосипедах за цветами две девочки. Их тела впоследствии нашли в канаве, а Джордж, по версии следствия, оказался последним, с кем они общались. Разбирательство длилось всего три месяца, родители темнокожего подростка были вынуждены бежать из города, бросив сына. Скорым был и суд — ключевые показания дали полицейские, которые уверяли, что фигурант дела признался им в убийстве. Присяжные за десять минут совещания признали Джорджа виновным. 16 июня 1944 его казнили на электрическом стуле.

Спустя 70 лет выяснилось, что юный смертник перед казнью плакал

Вернулись к этому делу лишь в 2013: о невиновности Джорджа заявил его сокамерник. До этого предположения о судебной ошибке легли в основу романа Дэвида Стаута “Скелеты Каролины” и фильма “83 дня”. В 2014-м состоялся повторный судебный процесс. Стинни Джорджа оправдали — посмертно.

Почти 90 лет ушло на то, чтобы добиться реабилитации австралийца Колина Кэмпбелла Росса. Его повесили в 1922 г. по делу об изнасиловании и убийстве — жертвой преступника стала 12-летняя Альма Тиршке. Росс держал свой кабак. Главной уликой против него стала прядь светлых волос, которую обнаружили на одеяле на его кровати. Прокурор смог убедить суд, что эти волосы принадлежали именно жертве насильника. Росс до конца настаивал на своей невиновности. Несмотря на это его приговорили к казни и через четыре месяца повесили.

Уже в середине девяностых материалы дела оказались в распоряжении исследователя Кэвина Моргана. Он использовал современные методы для проверки данных о том, что волосы принадлежали убитой. Эта версия не подтвердилась. Результаты анализа легли в основу книги, которая обернулась скандалом. Потомки Росса и Тиршке потребовали пересмотра дела — генпрокурор штата Виктория признал обвинительное заключение ошибочным, а Верховный суд реабилитировал казнённого.

3

Китайское правосудие: дело Хууджилта

3 голоса

Грандиозным скандалом в КНР обернулось дело об изнасиловании и убийстве посетительницы общественного туалета в столице Внутренней Монголии Хух-Хото. Преступление было совершено в январе 1996 г., правоохранители оперативно задержали местного жителя по имени Хууджилт. Он дал признательные показания, был осуждён и казнён уже в июне.

Об этих событиях не вспоминали почти десять лет и так и не вспомнили бы, если бы не задержание серийного маньяка Чжао Чжихуна. Тот взял на себя ответственность за 10 изнасилований и убийств, в том числе за преступление, за которое казнили Хууджилта. Дело 1996 года вернули на новое рассмотрение. В декабре 2014 г. приговор отменили.

Суд признал серьёзные недочёты при рассмотрении дела Хууджилта

Родственникам казнённого по ошибке выплатили крупную по китайским меркам компенсацию: 30 тысяч юаней, почти 5 тысяч долларов. Следствие установило, что Хууджилт мог дать признательные показания под давлением, к ответственности привлекли почти три десятка чиновников. Скандал был настолько грандиозным, что стал ключевой темой ежегодного отчёта органов суда и прокуратуры на сессии Всекитайского собрания народных представителей и Народного политического консультативного совета Китая.

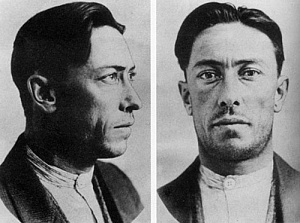

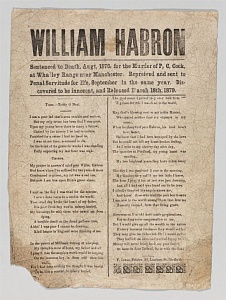

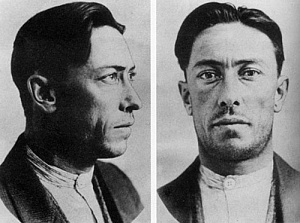

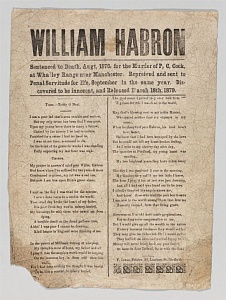

В камере смертников в 1876-м оказался ещё один подросток, британец Уильям Хэброн. 18-летний житель Лондона был задержан по обвинению в убийстве полицейского. Как и во многих других таких случаях, разбирательство было недолгим. Суд посчитал представленные доказательства достаточным для того, чтобы приговорить юношу к казни через повешение. Спасло его то, что по закону предать смерти можно было лишь начиная с 19-летнего возраста. Хэброну оставалось жить пару месяцев. За это время стали известны новые обстоятельства дела, которые позволили адвокатам обжаловать приговор: смертную казнь заменили на пожизненное заключение.

В качестве компенсации Хэброну выплатили 800 фунтов

В спустя ещё пару лет, в 1879 в убийстве полицейского сознался другой человек — рецидивист Чарльз Пис. Пройдя через два обвинительных приговора, камеру смертников и тюрьму для осуждённых на пожизненное заключение, Хэброн получил право выйти на свободу.

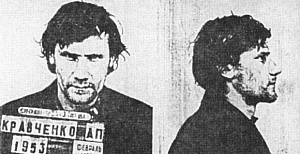

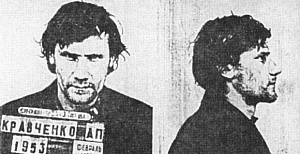

Самым известным российским смертником, чей приговор был впоследствии отменён, стал житель города Шахты Ростовской области Александр Кравченко. Он был задержан в декабре 1978 г. по подозрению в жестоком убийстве и изнасиловании 9-летней школьницы. Положение фигуранта дела осложнялось тем, что он уже отсидел срок за сексуальное насилие и убийство десятилетней девочки. У Кравченко было алиби, поэтому сначала отпустили, но спустя пару месяцев он опять оказался в руках милиции — по обвинению в краже. В ходе допросов он признал свою вину и взял на себя ответственность ещё и за нашумевшее убийство. 16 августа 1979 г. Ростовский областной суд приговорил Кравченко к смертной казни. Осуждённый подал жалобу, заявил, что оговорил себя под давлением, дело было направлено на пересмотр. Сначала наказание смягчили — до 15-летнего срока заключения.

Казни Кравченко добились родственники погибшей девочки

В марте 1982 г. дело было пересмотрено в третий раз, Кравченко снова приговорили к смерти и на следующий год расстреляли.

Впоследствии убийство 1978 г. оказалось в одном ряду с преступлениями серийного маньяка Андрея Чикатило, жертвами которого, по данным следствия, стали более 50 человек. В ходе разбирательства «ростовский потрошитель» неоднократно менял показания, но был осуждён по всем статьям и казнён. В 1991 году на основании одного из решений по делу Чикатило Кравченко был оправдан. Впрочем, вскоре невиновным в убийстве второклассницы признали и самого маньяка, так что вопрос о том, кто на самом деле совершил это преступление остаётся открытым.

Смертная казнь: в каких странах она остается допустимым наказанием

В настоящее время смертная казнь применяется в 22 странах, среди которых США, Япония, Белоруссия. Абсолютным лидером по числу приведенных в исполнение приговоров является Китай – это при том, что полнотой информации по этой стране никто не обладает и часто казни оказываются засекречены. Нет данных и о Северной Корее. Подавляющее большинство стран, применяющих высшую меру наказания, находятся в Азии и Африке.

Еще в 34 странах мира смертный приговор выносится, но не исполняется – чаще всего его заменяют на пожизненное заключение. Среди них – Южная Корея, Мальдивы, Таиланд и Тунис.

В современной России в настоящее время смертная казнь не применяется с 1996 года. Всего за период с 1992 по 1999 год были приговорены к высшей мере наказания (расстрелу) около 1000 человек. Из них казнили лишь 79 человек, остальных в большинстве своем помиловали. Последний раз приговор приведен в исполнение в 1996 году, когда казнили маньяка Сергея Головкина, убившего как минимум 11 несовершеннолетних. Затем президент просто перестал рассматривать подобные дела и принимать по ним решения.

В 1999 году Конституционный суд наложил мораторий на применение высшей меры наказания в связи с вхождением нашей страны в Совет Европы. Однако 16 марта 2022 года Россию исключили из этой международной организации в связи с событиями на Украине.

Отметим, что в статье 59 Уголовного кодекса Российской Федерации все еще содержится упоминание смертной казни, однако на практике считается, что ее применение невозможно и для этого пришлось бы вносить поправки в Конституцию.

Расстреляли вместо Чикатило, но кто убийца, до сих пор не ясно

Примером самой громкой судебной ошибки принято считать дело маньяка Чикатило: спустя 30 лет все еще в ходу миф, что, пока его ловили, «расстреляли много невиновных». На самом деле высшую меру наказания получил лишь один человек, и его участие в преступлении, как, впрочем, и участие в нем самого Чикатило, до сих пор остается под вопросом.

Речь идет об убийстве девятилетней Лены Закотновой, которое произошло в городе Шахты в 1978 году. Труп девочки со следами сексуального насилия обнаружили рядом с мостом через речку Грушевку, у нее были завязаны глаза, на теле имелись ножевые раны. Смерть, согласно выводам экспертов, наступила в результате удушения.

В процессе расследования в область интересов правоохранительных органов впервые попал Чикатило: купленный им домик-мазанка находился недалеко от места преступления, свидетели показали, что в день убийства там горел свет, хотя проживал Чикатило с семьей по другому адресу.

Нашлась также свидетельница, утверждавшая, что видела девочку с мужчиной, чье словесное описание напоминало Чикатило. Однако его допросили и отпустили, а в качестве обвиняемого задержали ранее судимого за аналогичное преступление Александра Кравченко.

В возрасте 17 лет Кравченко, находясь в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал и убил 10-летнюю девочку. За это преступление он получил 10 лет, избежав смертной казни лишь в силу юного возраста. Отсидев шесть лет, освободился и вел жизнь примерного члена общества: работал в Шахтах штукатуром, женился на женщине с ребенком и на момент ареста ждал появления общего наследника.

Кравченко задержали потому, что его дом был еще ближе к месту обнаружения тела Лены Закотновой, чем дом Чикатило, и допрашивали, зная о его биографии. Однако жена Александра и ее подруга, независимо друг от друга, показали, что в день преступления Кравченко пришел домой рано, был трезвым и до утра никуда не выходил. Мужчину отпустили.

Через несколько дней он вновь оказался под арестом, на этот раз – якобы за кражу постельного белья у соседки. При этом часть украденного была растеряна по дороге и, как в сказке, вела от места преступления к дому Кравченко. Почему произошла кража, теперь сказать трудно. Сотрудники правоохранительных органов говорили, что Кравченко совершил ее намеренно, чтобы сесть за мелкое преступление, а не за убийство. Есть также версия, что украденное белье Александру подкинули сами правоохранители, чтобы иметь основания для нового ареста.

Дальнейшее – описание мер воздействия на Кравченко и его семью, которые позднее были доказаны. Александра избивали в камере посаженные туда уголовники, его супругу и ее подругу задерживали и давили, обвиняя в даче ложных показаний, и вскоре женщины отказались от своих слов, сломав подсудимому алиби. Сам Кравченко в процессе следствия несколько раз менял показания, путался в них. Позднее он объяснил, что оговорил себя под давлением, а детали преступления, совершенного над Леной Закотновой, узнал из материалов дела и экспертиз, предоставленных ему следователем. Он путал возраст погибшей, описание ее одежды, не мог сказать, где взял нож и где оставил его.

Дело Кравченко посылали на доследование и даже успели отменить ему смертный приговор, однако включилась бабушка Лены Закотновой, которая стала писать жалобы с требованием справедливости, и в итоге добилась нового пересмотра дела и высшей меры наказания.

Так Александр Кравченко, отбывавший в тот момент наказание за кражу (это обвинение не было с него снято) в итоге был расстрелян. Произошло это в 1983 году, спустя почти пять лет после убийства.

В своем последнем ходатайстве о помиловании Александр Кравченко писал: «Наступит день и час, и вам будет стыдно за то, что вы губите меня, невинного человека, оставляя моего ребенка без отца».

Об убийстве Лены Закотновой все успели забыть, пока оно не всплыло в показаниях арестованного в 1990 году Андрея Чикатило. Он сам признался в этом преступлении, сообщив, что оно стало первым в совершенной им серии. Но и тут стоит обратить внимание на некоторые нестыковки. Например, в своих показаниях Чикатило не упоминает удары ножом, говоря, что просто задушил девочку, а также опускает факт, что завязал ей глаза, хотя это стало яркой и запоминающейся деталью, а позднее – и характерным почерком маньяка.

Менялось и место совершения преступления: сначала Чикатило завил, что убил девочку на пустыре у реки, затем – в собственном доме, той самой мазанке. Не совпали и данные экспертизы по выделениям преступника, найденным на теле жертвы.

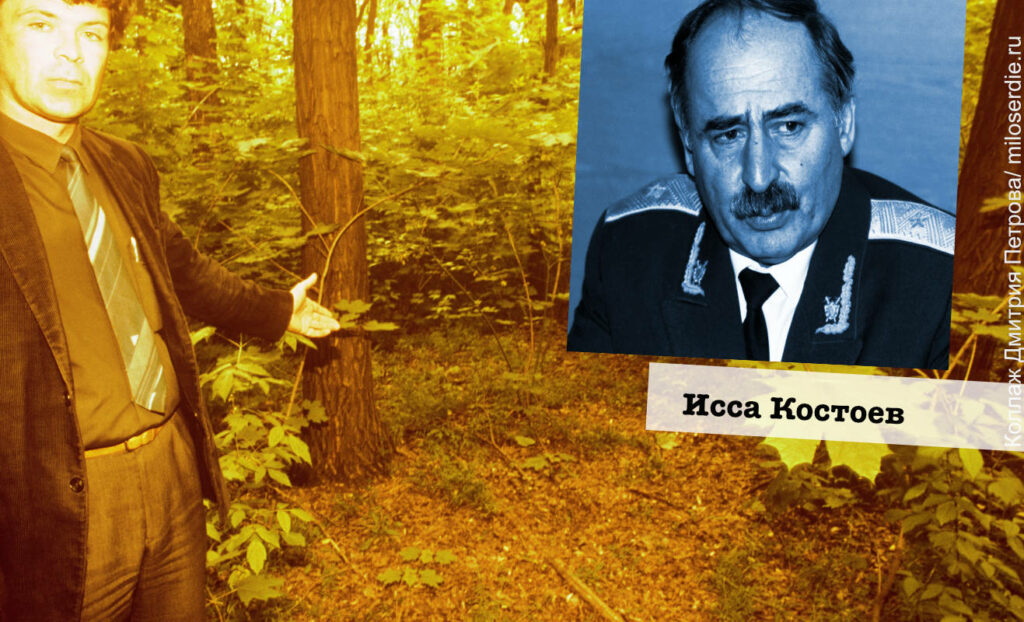

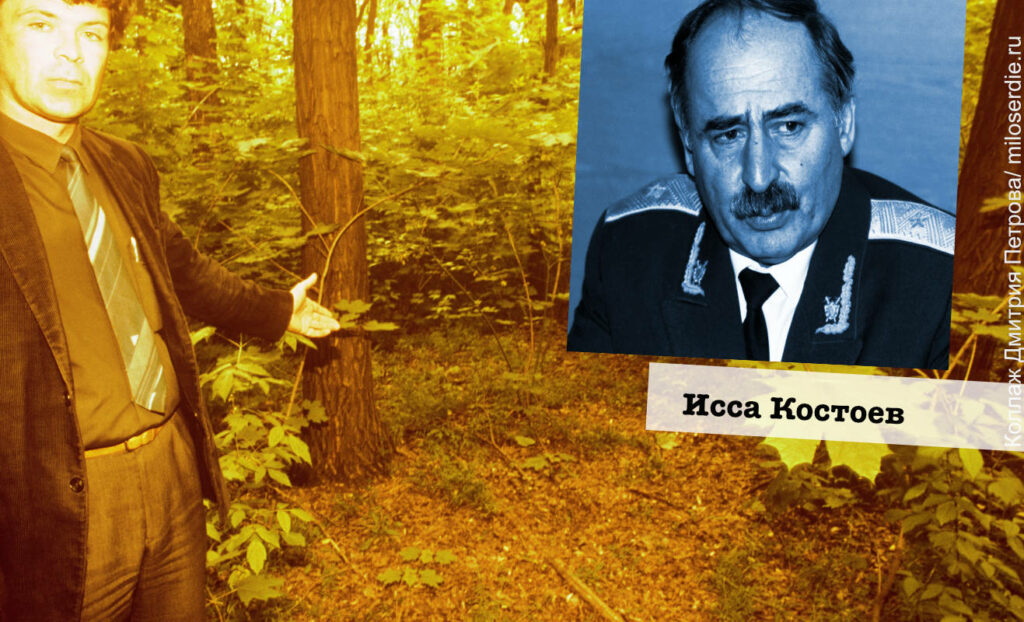

Несмотря на усилия следователя Иссы Костоева, который вел дело Чикатило, обвинения по этому эпизоду были в финальном приговоре сняты. Считается, что Андрей Чикатило, будучи натурой впечатлительной, «присвоил» себе это преступление, чтобы казаться эффектнее и значительнее.

Однако Исса Костоев сумел добиться пересмотра дела Александра Кравченко и реабилитировать его посмертно. Согласно воспоминаниям следователя, это было почти беспрецедентное событие в позднем СССР – он несколько раз направлял протесты и жалобы в Верховный суд, получая отказы. Никто не хотел признавать ошибки, поскольку ответить за них пришлось бы людям, которые ошибочно вынесли Александру смертный приговор, сделать это удалось лишь с четвертого раза.

О том, что Александр Кравченко реабилитирован, правоохранительные органы смогли сообщить его матери одновременно с информацией о том, что он был расстрелян. Женщина до последнего ждала возвращения сына и надеялась.

Сколько ежегодно казнят в мире и часто ли ошибаются

Наиболее полной статистикой обладает международная организация Amnesty Inteational (*сайт организации в России заблокирован Роскомнадзором). По данным за 2020 год, высшая мера наказания применялась как минимум 483 раза, что на 26% меньше показателя 2019 года и на 70% меньше пиковых значений 2015 года, когда были проведены 1634 казни. Наибольшее число смертных приговоров привели в исполнение в Китае, Иране и Египте.

Такое падение, впрочем, вероятнее всего, связано с локдауном и разнообразными ковидными ограничениями. В 2021 году число смертных приговоров, приведенных в исполнение, увеличилось. Amnesty Inteational зафиксировала 579 казней, лидером по-прежнему оставался Китай.

Что касается процента судебных ошибок, судить о нем можно, хоть и косвенно, на примере США, где наиболее развита практика анализа и пересмотра уже закрытых судебных дел. Так, в 2013 году появилась публикация с результатами масштабного исследования ФБР, которое касалось приговоров, вынесенных в период с 1979 по 2009 годы. Все приговоры опирались в том числе на анализ волос, найденных на месте преступления. Было свершено 120 ошибок, 27 человек получили высшую меру наказания, многие – пожизненное заключение. И лишь когда процедура анализа ДНК стала доступной, а технология получила развитие, стало ясно, что «говорящие улики» стали причиной чудовищных ошибок, некоторые из которых уже невозможно исправить.

К слову, в настоящее время и сама процедура анализа ДНК в Америке также подвергается критике. Первоначально на этот метод возлагали огромные надежды, считая его универсальным доказательством, однако затем стало понято, что и здесь высока вероятность ошибки. Например, в местных СМИ широко разошелся случай, когда в убийстве богатого человека был обвинен бездомный на том основании, что под ногтями у погибшего нашли ДНК «убийцы». Позднее при разбирательстве выяснилось, что одна и та же медицинская бригада сначала выезжала на вызов к бездомному, а затем оказалась на месте преступления, чтобы констатировать смерть, и перенесла генетический материал через обычные латексные перчатки.

13 человек посадили и одного казнили, пока искали витебского душителя Михасевича

Серийный убийца Геннадий Михасевич, орудовавший в 70-х – начале 80-х годов ХХ века и совершивший, согласно приговору суда, 36 убийств, еще и рекордсмен по числу невинно осужденных: пока искали настоящего преступника, успели перемолоть судьбы 14 человек, из которых один был расстрелян, один ослеп в тюрьме, а остальные отсидели полностью внушительные сроки, вплоть до 15 лет.

Причина простая: следователи торопились раскрыть резонансные преступления с одной стороны, а с другой – не желали признавать наличие в СССР маньяков, которые казались приметой исключительно «загнивающего Запада».

Свое первое убийство Михасевич совершил в 1971 году на территории Витебского района Белорусской СССР и затем продолжал совершать их с завидной регулярностью в течение 14 лет, пока не был пойман.

В 1979 году за одно из подобных преступлений были осуждены сожители Николай Тереня и Людмила Кадушкина. Тереня вел жизнь асоциального элемента, не работал и не имел постоянного места жительства. Ранее он был неоднократно судим за мелкие преступления. Его подруга Людмила Кадушкина также не отличалась примерным поведением. Оба попались на краже, но затем следователи стали раскручивать их на предмет причастности к убийству.

Поскольку в то время милиционеры были заинтересованы в статистике раскрываемости преступлений, они ничем не гнушались. Другому подозреваемому по делу Михасевича, например, специально подбросили при обыске фото жертвы. Сразу троих мужчин невинно осудили лишь потому, что они случайно гуляли с собаками недалеко от места преступления.

А в случае Николая Терени правоохранители стали давить на его сожительницу, убеждая женщину дать показания против него: мол, так она сама избежит расстрела и пойдет по делу как соучастница. Кадушкина испугалась и подписала все, что от нее требовалось. Обвинительный приговор строился именно на показаниях Людмилы, сам Тереня все отрицал, но это в конечном итоге не спасло его от расстрела. Приговор привели в исполнение в 1980-м.

При этом сам Геннадий Михасевич пристально следил за расследованием совершенных им преступлений, по некоторым делам в качестве зрителя даже присутствовал в суде, изучал публикации в прессе. Тот факт, что раз за разом арестовывали невиновных, его только воодушевлял.

В какой-то момент убийца стал ловить сам себя, как участник народных дружин. Так он получил доступ к информации, имел возможность затаиться, когда милиция выходила на облавы или выставляла в качестве приманки своих сотрудниц в штатском.

Всех, кто был несправедливо осужден, реабилитировали только после приговора Михасевичу, вынесенному в 1987 году. Многие получили от государства значительные денежные компенсации и квартиры, но вернуться к полноценной жизни эти люди не смогли, тюрьма подорвала физическое и психическое здоровье.

По делу о злоупотреблениях в процессе расследования были привлечены к ответственности около 200 сотрудников правоохранительных органов. Кто-то получил выговоры, других понизили в должности, несколько человек осудили условно. Лишь один, зональный прокурор транспортной прокуратуры Белорусской ССР Валерий Сороко, получил реальный срок: четыре года лишения свободы.

Как в Великобритании отменили смертную казнь: причиной стал приговор честному отцу семейства

У каждой из стран, отменивших высшую меру наказания, были свои причины – в основном это происходило под давлением общественности, либо ради вступления в крупные международные организации. Показательна в этом смысле история Великобритании: считается, что здесь на отмену смертной казни повлияли два громких кейса, о которых в стране помнят до сих пор.

Первым моментом, который заставил общество и власти задуматься, стало дело Эдит Томпсон: в 1920-х годах женщину обвиняли в том, что она подстрекала любовника убить собственного мужа. Преступление совершилось, правоохранители арестовали и самого убийцу – Фредерика Байуотерса, и Эдит. Уликой против нее служили только личные письма, в которых она фантазировала о том, как хорошо бы ей жилось без супруга. Несмотря на то что мистер Байуотерс настаивал на своей единоличной вине, Эдит приговорили к смертной казни, хотя казнь молодой женщины уже казалось британцам настоящей дикостью. В пользу Эдит подписывали петиции, ее поддерживали в СМИ. Последние дни своей жизни миссис Томпсон провела в состоянии, близком к истерии. Она плакала, кричала, стонала и ничего не ела. Сама процедура повешения была настолько ужасной, а жертва так отчаянно сопротивлялась, что палач, совершавший казнь, затем предпринял две попытки самоубийства, вторая из которых увенчалась успехом.

Дело Тимоти Эванса гремело в конце 40-х – начале 50-х годов прошлого века. Беременная жена Эванса и его маленькая дочь были убиты, и полиция обвинила в их смерти отца семейства. В ходе расследования Эванс назвал имя человека, которого подозревал, но это не помогло: мужчину повесили; а спустя три года после того, как невиновный был повешен, открылось, что преступление действительно совершил тот, на кого указал Тимоти Эванс – их с женой сосед по дому Джон Кристи, который оказался серийным убийцей.

Высшая мера наказания была отменена в Великобритании в 1965 году.

Казнили умственно отсталого человека и поймали «банду олигофренов», пока искали свердловского убийцу Фефилова

Так же, как и в предыдущих случаях, случайной жертвой милицейского произвола стал в 1984 году житель Свердловской области Георгий Хабаров. Мужчина имел психиатрический диагноз (умственная отсталость), был ранее судим за кражу. В круг интересов правоохранительных органов он попал как подозреваемый в изнасиловании и убийстве пятиклассницы Лены Мангушевой. В реальности преступление совершил серийный маньяк Николай Фефилов, на счету которого за период с 1982 по 1988 год было семь аналогичных преступлений.

Работая по убийствам Фефилова, правоохранительные органы долго не могли признать, что имеют дело с серией: не смущал следователей даже тот факт, что у убийцы был характерный почерк и все нападения совершались в районе автобусной остановки «Контрольная», там же находили тела жертв. Поэтому по каждому из преступлений последовательно задерживали разных людей.

Остановить судебную машину не могли даже такие крайне сомнительные обстоятельства: пока очередной «убийца» уже находился в заключении, изнасилования и убийства не прекращались и происходили с завидной регулярностью.

Георгий Хабаров был задержан через несколько дней после убийства Лены Мангушевой. На него обратили внимание, потому что ранее на него поступило заявление от жительницы Свердловска о том, что он пытался ее изнасиловать. Речь при этом шла о взрослой женщине, а погибла младшая школьница, но это милицию не смутило. Хабарова задержали и начали допрашивать с пристрастием, убеждая подписать признание.

На первом следственном эксперименте Георгий путался: говорил, что зарезал свою жертву, тогда как она была задушена, не мог описать ее внешность и одежду, не находил ответа на вопрос, куда делся портфель школьницы (позднее выяснилось, что настоящий убийца унес его с собой и даже подарил родной дочери).

Пришлось подгонять показания Хабарова под выводы экспертов, проводить повторный следственный эксперимент. Данные экспертизы биологических жидкостей, найденных на теле жертвы, также не соответствовали анализам задержанного, но это милицию не остановило.

Засомневался лишь судья, который, читая материалы дела, обратил внимание и на уровень умственного развития Хадарова (в 28 лет он все еще учился в коррекционной школе), и на постоянные смены показаний обвиняемого и его заявления, что он себя оговорил. Боясь совершить фатальную ошибку, судья приговорил Георгия Хабарова к 14 годам заключения вместо расстрела. Однако после приговора родственники жертвы подали апелляцию и добились высшей меры наказания.

В деле маньяка Фефилова было еще несколько пострадавших. Один из них, Михаил Титов, погиб в тюрьме от побоев сокамерников. Настоящая вина его состояла лишь в том, что он был безответно влюблен в одну из жертв и докучал ей своим вниманием. До признания его также довели следователи.

Еще троих подозреваемых, двое из которых имели диагноз «умственная отсталость», убедили взять на себя сразу четыре убийства в районе станции «Контрольная». Избежать расстрела удалось чудом – вскоре Николая Фефилова задержали на месте преступления, и он признался в совершении семи убийств. Георгий Хабаров был реабилитирован посмертно, остальные подозреваемые – отпущены на свободу. Ответственности за сфабрикованные уголовные дела никто не понес – виновными назначили сотрудников, которые принимали участие в расследовании, но к тому моменту уже умерли.

Депутат Госдумы РФ Анатолий Выборный прокомментировал инициативу отмены моратория на смертную казнь в России, появившуюся после резонансного убийства девятилетней девочки в Саратове

9 октября 2019 г. в Саратове по дороге в школу пропала девятилетняя девочка. На следующий день ее нашли убитой. После задержания подозреваемого, сотни жителей Саратова собрались возле здания городского УМВД и потребовали выдать им предполагаемого убийцу ребенка. Подозреваемый дал признательные показания. Известно, что он имеет непогашенную судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера.

Преступление вызвало широкий резонанс. Многие россияне, политики и общественники поддержали идею о введении смертной казни за убийство детей и женщин при условии, если вина подозреваемого неоспорима и доказана.

«В соответствии с Конституцией РФ государство гарантирует каждому право на жизнь. Смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей. Слова «впредь до ее отмены» обозначают намерение рано или поздно все же отменить смертную казнь.

Кроме того, в 1997 г. Россия подписала Протокол №6 к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, согласно которому не допускается применение смертной казни. Данный документ к настоящему времени не ратифицирован, но правила (ст. 18 Венской конвенции о праве международных договоров) требуют от государства, подписавшего договор, не предпринимать действий, направленных против его положений.

Нельзя забывать и о том, что при принятии решения о смертной казни не исключены судебные ошибки. Например, в США 4% осужденных к смертной казни впоследствии оказывались невиновными. Всего с 1973 по 2004 гг. 138 человек были официально оправданы до приведения приговора в действие. По делу «битцевского маньяка», который совершил около 60 убийств, пойманы и признались на следствии десятки людей, но только когда сам Пичушкин все рассказал, их приговоры были пересмотрены.

Пожизненное лишение свободы, как считает ряд экспертов, более суровое наказание с учетом жестких условий содержания в колониях для осужденных», — подчеркнул Анатолий Выборный.

Борцы за отмену смертной казни часто ссылаются на слишком высокую цену судебной ошибки. Даже в случае пересмотра приговора жизнь человеку уже не вернёшь. Diletant.media и Андрей Позняков решили ещё раз назвать имена некоторых из тех, кто был оправдан уже после казни.

В этом печальном списке совершенно особое место занимает американский подросток Стинни Джордж. Он стал самым юным смертником XX века — на момент казни ему не исполнилось ещё 15 лет. Джорджа судили по делу об убийстве двух девочек — 8 и 11 лет в 1944 г. Преступление было совершено в городке Алколу в Южной Каролине. Он был разделён железной дорогой на две части — ту, где жили белые, и ту, где жили темнокожие. Стинни Джордж был из второй половины, куда погожим мартовским деньком решили съездить на велосипедах за цветами две девочки. Их тела впоследствии нашли в канаве, а Джордж, по версии следствия, оказался последним, с кем они общались. Разбирательство длилось всего три месяца, родители темнокожего подростка были вынуждены бежать из города, бросив сына. Скорым был и суд — ключевые показания дали полицейские, которые уверяли, что фигурант дела признался им в убийстве. Присяжные за десять минут совещания признали Джорджа виновным. 16 июня 1944 его казнили на электрическом стуле.

Спустя 70 лет выяснилось, что юный смертник перед казнью плакал

Вернулись к этому делу лишь в 2013: о невиновности Джорджа заявил его сокамерник. До этого предположения о судебной ошибке легли в основу романа Дэвида Стаута “Скелеты Каролины” и фильма “83 дня”. В 2014-м состоялся повторный судебный процесс. Стинни Джорджа оправдали — посмертно.

Почти 90 лет ушло на то, чтобы добиться реабилитации австралийца Колина Кэмпбелла Росса. Его повесили в 1922 г. по делу об изнасиловании и убийстве — жертвой преступника стала 12-летняя Альма Тиршке. Росс держал свой кабак. Главной уликой против него стала прядь светлых волос, которую обнаружили на одеяле на его кровати. Прокурор смог убедить суд, что эти волосы принадлежали именно жертве насильника. Росс до конца настаивал на своей невиновности. Несмотря на это его приговорили к казни и через четыре месяца повесили.

Уже в середине девяностых материалы дела оказались в распоряжении исследователя Кэвина Моргана. Он использовал современные методы для проверки данных о том, что волосы принадлежали убитой. Эта версия не подтвердилась. Результаты анализа легли в основу книги, которая обернулась скандалом. Потомки Росса и Тиршке потребовали пересмотра дела — генпрокурор штата Виктория признал обвинительное заключение ошибочным, а Верховный суд реабилитировал казнённого.

3

Китайское правосудие: дело Хууджилта

3 голоса

Грандиозным скандалом в КНР обернулось дело об изнасиловании и убийстве посетительницы общественного туалета в столице Внутренней Монголии Хух-Хото. Преступление было совершено в январе 1996 г., правоохранители оперативно задержали местного жителя по имени Хууджилт. Он дал признательные показания, был осуждён и казнён уже в июне.

Об этих событиях не вспоминали почти десять лет и так и не вспомнили бы, если бы не задержание серийного маньяка Чжао Чжихуна. Тот взял на себя ответственность за 10 изнасилований и убийств, в том числе за преступление, за которое казнили Хууджилта. Дело 1996 года вернули на новое рассмотрение. В декабре 2014 г. приговор отменили.

Суд признал серьёзные недочёты при рассмотрении дела Хууджилта

Родственникам казнённого по ошибке выплатили крупную по китайским меркам компенсацию: 30 тысяч юаней, почти 5 тысяч долларов. Следствие установило, что Хууджилт мог дать признательные показания под давлением, к ответственности привлекли почти три десятка чиновников. Скандал был настолько грандиозным, что стал ключевой темой ежегодного отчёта органов суда и прокуратуры на сессии Всекитайского собрания народных представителей и Народного политического консультативного совета Китая.

В камере смертников в 1876-м оказался ещё один подросток, британец Уильям Хэброн. 18-летний житель Лондона был задержан по обвинению в убийстве полицейского. Как и во многих других таких случаях, разбирательство было недолгим. Суд посчитал представленные доказательства достаточным для того, чтобы приговорить юношу к казни через повешение. Спасло его то, что по закону предать смерти можно было лишь начиная с 19-летнего возраста. Хэброну оставалось жить пару месяцев. За это время стали известны новые обстоятельства дела, которые позволили адвокатам обжаловать приговор: смертную казнь заменили на пожизненное заключение.

В качестве компенсации Хэброну выплатили 800 фунтов

В спустя ещё пару лет, в 1879 в убийстве полицейского сознался другой человек — рецидивист Чарльз Пис. Пройдя через два обвинительных приговора, камеру смертников и тюрьму для осуждённых на пожизненное заключение, Хэброн получил право выйти на свободу.

Самым известным российским смертником, чей приговор был впоследствии отменён, стал житель города Шахты Ростовской области Александр Кравченко. Он был задержан в декабре 1978 г. по подозрению в жестоком убийстве и изнасиловании 9-летней школьницы. Положение фигуранта дела осложнялось тем, что он уже отсидел срок за сексуальное насилие и убийство десятилетней девочки. У Кравченко было алиби, поэтому сначала отпустили, но спустя пару месяцев он опять оказался в руках милиции — по обвинению в краже. В ходе допросов он признал свою вину и взял на себя ответственность ещё и за нашумевшее убийство. 16 августа 1979 г. Ростовский областной суд приговорил Кравченко к смертной казни. Осуждённый подал жалобу, заявил, что оговорил себя под давлением, дело было направлено на пересмотр. Сначала наказание смягчили — до 15-летнего срока заключения.

Казни Кравченко добились родственники погибшей девочки

В марте 1982 г. дело было пересмотрено в третий раз, Кравченко снова приговорили к смерти и на следующий год расстреляли.

Впоследствии убийство 1978 г. оказалось в одном ряду с преступлениями серийного маньяка Андрея Чикатило, жертвами которого, по данным следствия, стали более 50 человек. В ходе разбирательства «ростовский потрошитель» неоднократно менял показания, но был осуждён по всем статьям и казнён. В 1991 году на основании одного из решений по делу Чикатило Кравченко был оправдан. Впрочем, вскоре невиновным в убийстве второклассницы признали и самого маньяка, так что вопрос о том, кто на самом деле совершил это преступление остаётся открытым.

Смертная казнь: в каких странах она остается допустимым наказанием

В настоящее время смертная казнь применяется в 22 странах, среди которых США, Япония, Белоруссия. Абсолютным лидером по числу приведенных в исполнение приговоров является Китай – это при том, что полнотой информации по этой стране никто не обладает и часто казни оказываются засекречены. Нет данных и о Северной Корее. Подавляющее большинство стран, применяющих высшую меру наказания, находятся в Азии и Африке.

Еще в 34 странах мира смертный приговор выносится, но не исполняется – чаще всего его заменяют на пожизненное заключение. Среди них – Южная Корея, Мальдивы, Таиланд и Тунис.

В современной России в настоящее время смертная казнь не применяется с 1996 года. Всего за период с 1992 по 1999 год были приговорены к высшей мере наказания (расстрелу) около 1000 человек. Из них казнили лишь 79 человек, остальных в большинстве своем помиловали. Последний раз приговор приведен в исполнение в 1996 году, когда казнили маньяка Сергея Головкина, убившего как минимум 11 несовершеннолетних. Затем президент просто перестал рассматривать подобные дела и принимать по ним решения.

В 1999 году Конституционный суд наложил мораторий на применение высшей меры наказания в связи с вхождением нашей страны в Совет Европы. Однако 16 марта 2022 года Россию исключили из этой международной организации в связи с событиями на Украине.

Отметим, что в статье 59 Уголовного кодекса Российской Федерации все еще содержится упоминание смертной казни, однако на практике считается, что ее применение невозможно и для этого пришлось бы вносить поправки в Конституцию.

Расстреляли вместо Чикатило, но кто убийца, до сих пор не ясно

Примером самой громкой судебной ошибки принято считать дело маньяка Чикатило: спустя 30 лет все еще в ходу миф, что, пока его ловили, «расстреляли много невиновных». На самом деле высшую меру наказания получил лишь один человек, и его участие в преступлении, как, впрочем, и участие в нем самого Чикатило, до сих пор остается под вопросом.

Речь идет об убийстве девятилетней Лены Закотновой, которое произошло в городе Шахты в 1978 году. Труп девочки со следами сексуального насилия обнаружили рядом с мостом через речку Грушевку, у нее были завязаны глаза, на теле имелись ножевые раны. Смерть, согласно выводам экспертов, наступила в результате удушения.

В процессе расследования в область интересов правоохранительных органов впервые попал Чикатило: купленный им домик-мазанка находился недалеко от места преступления, свидетели показали, что в день убийства там горел свет, хотя проживал Чикатило с семьей по другому адресу.

Нашлась также свидетельница, утверждавшая, что видела девочку с мужчиной, чье словесное описание напоминало Чикатило. Однако его допросили и отпустили, а в качестве обвиняемого задержали ранее судимого за аналогичное преступление Александра Кравченко.

В возрасте 17 лет Кравченко, находясь в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал и убил 10-летнюю девочку. За это преступление он получил 10 лет, избежав смертной казни лишь в силу юного возраста. Отсидев шесть лет, освободился и вел жизнь примерного члена общества: работал в Шахтах штукатуром, женился на женщине с ребенком и на момент ареста ждал появления общего наследника.

Кравченко задержали потому, что его дом был еще ближе к месту обнаружения тела Лены Закотновой, чем дом Чикатило, и допрашивали, зная о его биографии. Однако жена Александра и ее подруга, независимо друг от друга, показали, что в день преступления Кравченко пришел домой рано, был трезвым и до утра никуда не выходил. Мужчину отпустили.

Через несколько дней он вновь оказался под арестом, на этот раз – якобы за кражу постельного белья у соседки. При этом часть украденного была растеряна по дороге и, как в сказке, вела от места преступления к дому Кравченко. Почему произошла кража, теперь сказать трудно. Сотрудники правоохранительных органов говорили, что Кравченко совершил ее намеренно, чтобы сесть за мелкое преступление, а не за убийство. Есть также версия, что украденное белье Александру подкинули сами правоохранители, чтобы иметь основания для нового ареста.

Дальнейшее – описание мер воздействия на Кравченко и его семью, которые позднее были доказаны. Александра избивали в камере посаженные туда уголовники, его супругу и ее подругу задерживали и давили, обвиняя в даче ложных показаний, и вскоре женщины отказались от своих слов, сломав подсудимому алиби. Сам Кравченко в процессе следствия несколько раз менял показания, путался в них. Позднее он объяснил, что оговорил себя под давлением, а детали преступления, совершенного над Леной Закотновой, узнал из материалов дела и экспертиз, предоставленных ему следователем. Он путал возраст погибшей, описание ее одежды, не мог сказать, где взял нож и где оставил его.

Дело Кравченко посылали на доследование и даже успели отменить ему смертный приговор, однако включилась бабушка Лены Закотновой, которая стала писать жалобы с требованием справедливости, и в итоге добилась нового пересмотра дела и высшей меры наказания.

Так Александр Кравченко, отбывавший в тот момент наказание за кражу (это обвинение не было с него снято) в итоге был расстрелян. Произошло это в 1983 году, спустя почти пять лет после убийства.

В своем последнем ходатайстве о помиловании Александр Кравченко писал: «Наступит день и час, и вам будет стыдно за то, что вы губите меня, невинного человека, оставляя моего ребенка без отца».

Об убийстве Лены Закотновой все успели забыть, пока оно не всплыло в показаниях арестованного в 1990 году Андрея Чикатило. Он сам признался в этом преступлении, сообщив, что оно стало первым в совершенной им серии. Но и тут стоит обратить внимание на некоторые нестыковки. Например, в своих показаниях Чикатило не упоминает удары ножом, говоря, что просто задушил девочку, а также опускает факт, что завязал ей глаза, хотя это стало яркой и запоминающейся деталью, а позднее – и характерным почерком маньяка.

Менялось и место совершения преступления: сначала Чикатило завил, что убил девочку на пустыре у реки, затем – в собственном доме, той самой мазанке. Не совпали и данные экспертизы по выделениям преступника, найденным на теле жертвы.

Несмотря на усилия следователя Иссы Костоева, который вел дело Чикатило, обвинения по этому эпизоду были в финальном приговоре сняты. Считается, что Андрей Чикатило, будучи натурой впечатлительной, «присвоил» себе это преступление, чтобы казаться эффектнее и значительнее.

Однако Исса Костоев сумел добиться пересмотра дела Александра Кравченко и реабилитировать его посмертно. Согласно воспоминаниям следователя, это было почти беспрецедентное событие в позднем СССР – он несколько раз направлял протесты и жалобы в Верховный суд, получая отказы. Никто не хотел признавать ошибки, поскольку ответить за них пришлось бы людям, которые ошибочно вынесли Александру смертный приговор, сделать это удалось лишь с четвертого раза.

О том, что Александр Кравченко реабилитирован, правоохранительные органы смогли сообщить его матери одновременно с информацией о том, что он был расстрелян. Женщина до последнего ждала возвращения сына и надеялась.

Сколько ежегодно казнят в мире и часто ли ошибаются

Наиболее полной статистикой обладает международная организация Amnesty Inteational (*сайт организации в России заблокирован Роскомнадзором). По данным за 2020 год, высшая мера наказания применялась как минимум 483 раза, что на 26% меньше показателя 2019 года и на 70% меньше пиковых значений 2015 года, когда были проведены 1634 казни. Наибольшее число смертных приговоров привели в исполнение в Китае, Иране и Египте.

Такое падение, впрочем, вероятнее всего, связано с локдауном и разнообразными ковидными ограничениями. В 2021 году число смертных приговоров, приведенных в исполнение, увеличилось. Amnesty Inteational зафиксировала 579 казней, лидером по-прежнему оставался Китай.

Что касается процента судебных ошибок, судить о нем можно, хоть и косвенно, на примере США, где наиболее развита практика анализа и пересмотра уже закрытых судебных дел. Так, в 2013 году появилась публикация с результатами масштабного исследования ФБР, которое касалось приговоров, вынесенных в период с 1979 по 2009 годы. Все приговоры опирались в том числе на анализ волос, найденных на месте преступления. Было свершено 120 ошибок, 27 человек получили высшую меру наказания, многие – пожизненное заключение. И лишь когда процедура анализа ДНК стала доступной, а технология получила развитие, стало ясно, что «говорящие улики» стали причиной чудовищных ошибок, некоторые из которых уже невозможно исправить.

К слову, в настоящее время и сама процедура анализа ДНК в Америке также подвергается критике. Первоначально на этот метод возлагали огромные надежды, считая его универсальным доказательством, однако затем стало понято, что и здесь высока вероятность ошибки. Например, в местных СМИ широко разошелся случай, когда в убийстве богатого человека был обвинен бездомный на том основании, что под ногтями у погибшего нашли ДНК «убийцы». Позднее при разбирательстве выяснилось, что одна и та же медицинская бригада сначала выезжала на вызов к бездомному, а затем оказалась на месте преступления, чтобы констатировать смерть, и перенесла генетический материал через обычные латексные перчатки.

13 человек посадили и одного казнили, пока искали витебского душителя Михасевича

Серийный убийца Геннадий Михасевич, орудовавший в 70-х – начале 80-х годов ХХ века и совершивший, согласно приговору суда, 36 убийств, еще и рекордсмен по числу невинно осужденных: пока искали настоящего преступника, успели перемолоть судьбы 14 человек, из которых один был расстрелян, один ослеп в тюрьме, а остальные отсидели полностью внушительные сроки, вплоть до 15 лет.

Причина простая: следователи торопились раскрыть резонансные преступления с одной стороны, а с другой – не желали признавать наличие в СССР маньяков, которые казались приметой исключительно «загнивающего Запада».

Свое первое убийство Михасевич совершил в 1971 году на территории Витебского района Белорусской СССР и затем продолжал совершать их с завидной регулярностью в течение 14 лет, пока не был пойман.

В 1979 году за одно из подобных преступлений были осуждены сожители Николай Тереня и Людмила Кадушкина. Тереня вел жизнь асоциального элемента, не работал и не имел постоянного места жительства. Ранее он был неоднократно судим за мелкие преступления. Его подруга Людмила Кадушкина также не отличалась примерным поведением. Оба попались на краже, но затем следователи стали раскручивать их на предмет причастности к убийству.

Поскольку в то время милиционеры были заинтересованы в статистике раскрываемости преступлений, они ничем не гнушались. Другому подозреваемому по делу Михасевича, например, специально подбросили при обыске фото жертвы. Сразу троих мужчин невинно осудили лишь потому, что они случайно гуляли с собаками недалеко от места преступления.

А в случае Николая Терени правоохранители стали давить на его сожительницу, убеждая женщину дать показания против него: мол, так она сама избежит расстрела и пойдет по делу как соучастница. Кадушкина испугалась и подписала все, что от нее требовалось. Обвинительный приговор строился именно на показаниях Людмилы, сам Тереня все отрицал, но это в конечном итоге не спасло его от расстрела. Приговор привели в исполнение в 1980-м.

При этом сам Геннадий Михасевич пристально следил за расследованием совершенных им преступлений, по некоторым делам в качестве зрителя даже присутствовал в суде, изучал публикации в прессе. Тот факт, что раз за разом арестовывали невиновных, его только воодушевлял.

В какой-то момент убийца стал ловить сам себя, как участник народных дружин. Так он получил доступ к информации, имел возможность затаиться, когда милиция выходила на облавы или выставляла в качестве приманки своих сотрудниц в штатском.

Всех, кто был несправедливо осужден, реабилитировали только после приговора Михасевичу, вынесенному в 1987 году. Многие получили от государства значительные денежные компенсации и квартиры, но вернуться к полноценной жизни эти люди не смогли, тюрьма подорвала физическое и психическое здоровье.

По делу о злоупотреблениях в процессе расследования были привлечены к ответственности около 200 сотрудников правоохранительных органов. Кто-то получил выговоры, других понизили в должности, несколько человек осудили условно. Лишь один, зональный прокурор транспортной прокуратуры Белорусской ССР Валерий Сороко, получил реальный срок: четыре года лишения свободы.

Как в Великобритании отменили смертную казнь: причиной стал приговор честному отцу семейства

У каждой из стран, отменивших высшую меру наказания, были свои причины – в основном это происходило под давлением общественности, либо ради вступления в крупные международные организации. Показательна в этом смысле история Великобритании: считается, что здесь на отмену смертной казни повлияли два громких кейса, о которых в стране помнят до сих пор.

Первым моментом, который заставил общество и власти задуматься, стало дело Эдит Томпсон: в 1920-х годах женщину обвиняли в том, что она подстрекала любовника убить собственного мужа. Преступление совершилось, правоохранители арестовали и самого убийцу – Фредерика Байуотерса, и Эдит. Уликой против нее служили только личные письма, в которых она фантазировала о том, как хорошо бы ей жилось без супруга. Несмотря на то что мистер Байуотерс настаивал на своей единоличной вине, Эдит приговорили к смертной казни, хотя казнь молодой женщины уже казалось британцам настоящей дикостью. В пользу Эдит подписывали петиции, ее поддерживали в СМИ. Последние дни своей жизни миссис Томпсон провела в состоянии, близком к истерии. Она плакала, кричала, стонала и ничего не ела. Сама процедура повешения была настолько ужасной, а жертва так отчаянно сопротивлялась, что палач, совершавший казнь, затем предпринял две попытки самоубийства, вторая из которых увенчалась успехом.

Дело Тимоти Эванса гремело в конце 40-х – начале 50-х годов прошлого века. Беременная жена Эванса и его маленькая дочь были убиты, и полиция обвинила в их смерти отца семейства. В ходе расследования Эванс назвал имя человека, которого подозревал, но это не помогло: мужчину повесили; а спустя три года после того, как невиновный был повешен, открылось, что преступление действительно совершил тот, на кого указал Тимоти Эванс – их с женой сосед по дому Джон Кристи, который оказался серийным убийцей.

Высшая мера наказания была отменена в Великобритании в 1965 году.

Казнили умственно отсталого человека и поймали «банду олигофренов», пока искали свердловского убийцу Фефилова

Так же, как и в предыдущих случаях, случайной жертвой милицейского произвола стал в 1984 году житель Свердловской области Георгий Хабаров. Мужчина имел психиатрический диагноз (умственная отсталость), был ранее судим за кражу. В круг интересов правоохранительных органов он попал как подозреваемый в изнасиловании и убийстве пятиклассницы Лены Мангушевой. В реальности преступление совершил серийный маньяк Николай Фефилов, на счету которого за период с 1982 по 1988 год было семь аналогичных преступлений.

Работая по убийствам Фефилова, правоохранительные органы долго не могли признать, что имеют дело с серией: не смущал следователей даже тот факт, что у убийцы был характерный почерк и все нападения совершались в районе автобусной остановки «Контрольная», там же находили тела жертв. Поэтому по каждому из преступлений последовательно задерживали разных людей.

Остановить судебную машину не могли даже такие крайне сомнительные обстоятельства: пока очередной «убийца» уже находился в заключении, изнасилования и убийства не прекращались и происходили с завидной регулярностью.

Георгий Хабаров был задержан через несколько дней после убийства Лены Мангушевой. На него обратили внимание, потому что ранее на него поступило заявление от жительницы Свердловска о том, что он пытался ее изнасиловать. Речь при этом шла о взрослой женщине, а погибла младшая школьница, но это милицию не смутило. Хабарова задержали и начали допрашивать с пристрастием, убеждая подписать признание.

На первом следственном эксперименте Георгий путался: говорил, что зарезал свою жертву, тогда как она была задушена, не мог описать ее внешность и одежду, не находил ответа на вопрос, куда делся портфель школьницы (позднее выяснилось, что настоящий убийца унес его с собой и даже подарил родной дочери).

Пришлось подгонять показания Хабарова под выводы экспертов, проводить повторный следственный эксперимент. Данные экспертизы биологических жидкостей, найденных на теле жертвы, также не соответствовали анализам задержанного, но это милицию не остановило.

Засомневался лишь судья, который, читая материалы дела, обратил внимание и на уровень умственного развития Хадарова (в 28 лет он все еще учился в коррекционной школе), и на постоянные смены показаний обвиняемого и его заявления, что он себя оговорил. Боясь совершить фатальную ошибку, судья приговорил Георгия Хабарова к 14 годам заключения вместо расстрела. Однако после приговора родственники жертвы подали апелляцию и добились высшей меры наказания.

В деле маньяка Фефилова было еще несколько пострадавших. Один из них, Михаил Титов, погиб в тюрьме от побоев сокамерников. Настоящая вина его состояла лишь в том, что он был безответно влюблен в одну из жертв и докучал ей своим вниманием. До признания его также довели следователи.

Еще троих подозреваемых, двое из которых имели диагноз «умственная отсталость», убедили взять на себя сразу четыре убийства в районе станции «Контрольная». Избежать расстрела удалось чудом – вскоре Николая Фефилова задержали на месте преступления, и он признался в совершении семи убийств. Георгий Хабаров был реабилитирован посмертно, остальные подозреваемые – отпущены на свободу. Ответственности за сфабрикованные уголовные дела никто не понес – виновными назначили сотрудников, которые принимали участие в расследовании, но к тому моменту уже умерли.

Депутат Госдумы РФ Анатолий Выборный прокомментировал инициативу отмены моратория на смертную казнь в России, появившуюся после резонансного убийства девятилетней девочки в Саратове

9 октября 2019 г. в Саратове по дороге в школу пропала девятилетняя девочка. На следующий день ее нашли убитой. После задержания подозреваемого, сотни жителей Саратова собрались возле здания городского УМВД и потребовали выдать им предполагаемого убийцу ребенка. Подозреваемый дал признательные показания. Известно, что он имеет непогашенную судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера.

Преступление вызвало широкий резонанс. Многие россияне, политики и общественники поддержали идею о введении смертной казни за убийство детей и женщин при условии, если вина подозреваемого неоспорима и доказана.

«В соответствии с Конституцией РФ государство гарантирует каждому право на жизнь. Смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей. Слова «впредь до ее отмены» обозначают намерение рано или поздно все же отменить смертную казнь.

Кроме того, в 1997 г. Россия подписала Протокол №6 к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, согласно которому не допускается применение смертной казни. Данный документ к настоящему времени не ратифицирован, но правила (ст. 18 Венской конвенции о праве международных договоров) требуют от государства, подписавшего договор, не предпринимать действий, направленных против его положений.

Нельзя забывать и о том, что при принятии решения о смертной казни не исключены судебные ошибки. Например, в США 4% осужденных к смертной казни впоследствии оказывались невиновными. Всего с 1973 по 2004 гг. 138 человек были официально оправданы до приведения приговора в действие. По делу «битцевского маньяка», который совершил около 60 убийств, пойманы и признались на следствии десятки людей, но только когда сам Пичушкин все рассказал, их приговоры были пересмотрены.

Пожизненное лишение свободы, как считает ряд экспертов, более суровое наказание с учетом жестких условий содержания в колониях для осужденных», — подчеркнул Анатолий Выборный.

Смертная казнь: судебная ошибка и ошибка общества

По мнению автора, одним из наиболее весомых и основных доказательств неэффективности смертной казни является наличие такого явления, как судебная ошибка, что в результате судебной ошибки может быть казнен невиновный человек. Отечественная (дело Чикатило, «витебское дело» Михасевича, «воронежское дело» и многие др.) <*> и мировая практика <**> свидетельствуют, что такие опасения оправданны: известно множество случаев, когда приговаривались к смерти и были реально казнены лица, которые, как это выяснялось впоследствии, были непричастны к тем или иным преступлениям. Только на вышеперечисленных источниках можно убедиться, что судебные ошибки в делах о преступлениях, за совершение которых законом в качестве исключительной меры наказания установлена смертная казнь, совершаются совсем не так редко, как утверждают это многие авторы научных публикаций <***>.

<*> См.: Китаев Н.Н. Неправосудные приговоры к смертной казни. Системный анализ допущенных ошибок. М., 2001. С. 5 — 30; Стрельников А.И. Ответственность за убийство, совершенное при обстоятельствах, отягчающих наказание. М., 2002. С. 129 — 130.

<**> См.: Болатаев Д. Смертная казнь и проблема судебных ошибок в США // Российский следователь. 2003. N 8. С. 37 — 39; Кистяковский А.Ф. Исследование о смертной казни. Тула, 2000. С. 65 — 67; Кестлер А., Камю А. Размышления о смертной казни. М., 2003. С. 11 — 12.

<***> См.: Антонян Ю.М. Есть преступления, за которые следует казнить. М., 2002. С. 2; Михлин А.С. Смертная казнь // Журнал российского права. 1998. N 10 — 11. С. 141.

Хотелось бы отметить, что некоторые авторы научных публикаций говорят о том, что «считать абстрактную возможность ошибки основанием для отказа от смертной казни вряд ли правильно» <*>. Автор работы не согласен с такого рода высказыванием. Опираясь на основной смысл правосудия, состоящий не в том, чтобы осудить виновного, а в том, чтобы не допустить осуждения невиновного; сведения о судебных ошибках по делам о преступлениях, за совершение которых законом предусмотрено наказание в виде смертной казни; невозможность полного устранения такого явления, как судебная ошибка, он считает, что совершенно неправильно говорить об «абстрактной возможности» судебной ошибки, т.к. цена ее слишком высока. Ведь смертная казнь является исключительной мерой наказания, и ее назначают (в отношении России правильнее сказать «назначали») небольшому количеству осужденных за особо тяжкие преступления против жизни, а процент судебных ошибок при рассмотрении таких дел достаточно высок (5 — 15%) <**>. Если, к примеру, взять статистику за 1990 — 1997 гг., то в Российской Федерации в среднем приговоренных к смертной казни было по 150 — 160 человек в год, следовательно, вероятность судебной ошибки могла достигнуть 21 — 22 человек в год, а это очень существенное число при общем объеме смертных приговоров. Дело даже не в том, сколько приговорено к смертной казни, а в том, что если даже один невиновный человек пострадает от судебной ошибки, то эта потеря будет уже невосполнима и окажется ошибкой не только судебной системы, но и самого общества.

<*> См.: Михлин А.С. Смертная казнь // Журнал российского права. 1998. N 10 — 11. С. 142.

<**> См.: Китаев Н.Н. Неправосудные приговоры к смертной казни. Системный анализ допущенных ошибок. М., 2001. С. 5 — 30.

Обращаясь, в свою очередь, к теме абсолютной необратимости смертной казни, автор работы отмечает, что в случае судебной ошибки при исполнении приговора смертной казни в отношении невиновного человека представляется невозможным компенсировать потерю родственникам и близким казненного, не говоря уже о самом казненном. Максимум, что может сделать государство, как уже было отмечено выше, — это осуществить посмертную реабилитацию, но от этого реальной компенсации, естественно, никто не получит (ни моральной, ни материальной). Автор работы также считает некорректным утверждение, что «не только последствия (моральный ущерб) смертной казни, но и других наказаний нельзя полностью компенсировать для невиновного человека» <*>. Да, это, конечно, так — моральный ущерб вообще очень сложно, да практически и невозможно компенсировать, но в отношении остальных наказаний это хоть частично возможно, а в отношении смертной казни — нет. Поэтому в данном случае пожизненное лишение свободы и лишение свободы на длительные сроки, без сомнения, выигрывают.

<*> См.: Столешников А.П. Высшая мера. СПб., 1999. С. 43; Кистяковский А.Ф. Исследование о смертной казни. Тула, 2002. С. 67.

Безусловно, неправильно сравнивать судебную ошибку с другими ошибками в человеческой деятельности (в частности, врачебной), как это делают некоторые авторы научных публикаций, утверждая, что «значительно чаще, чем судебные, встречаются врачебные ошибки, которые могут приводить к смерти больного, но отсюда не делается вывод о необходимости запрета врачебной деятельности; допускаются ошибки в архитектуре и строительстве, в результате которых рушатся дома и под обломками гибнут десятки людей, но человечество не отказывается от многоэтажного строительства и т.д.» <*>. Но от судебной деятельности из-за судебных ошибок человечество также не отказывается, никто и не говорит об этом, а оно стремится отказаться от таких способов ее осуществления, которые подвергают невиновных людей огромному риску, причем несправедливому. А во врачебной деятельности, например, аналогом смертной казни был бы топор, с помощью которого производили бы хирургические операции. Судебную деятельность, впрочем, как и любую другую, связанную с судьбой человека или его жизнью, от остальных видов человеческой деятельности кардинально отличает то, что в ней не должно допускаться таких способов осуществления своих целей, которые изначально подвергают опасности существование человеческой жизни. Такие способы должны максимально уходить из использования, а смертную казнь можно исключить из арсенала судебной системы без каких-либо опасных последствий, чего не скажешь об инструментах, которыми пользуется врач, например, при хирургической операции, т.к. без них ее осуществление невозможно.

<*> См.: Пашкевич А.В. Смертная казнь: за и против. М., 2000. С. 25.

Автор работы обращает внимание на то, что в современном обществе при бурном развитии технологий появляется возможность максимально сократить количество судебных ошибок, но, к сожалению, не избавиться от них полностью. Помимо уже «избитых» <*> способов решения данной проблемы, таких, как улучшение предварительного расследования, создание дополнительных гарантий, ужесточение проверки по делам о преступлениях, за которые законом предусмотрено наказание в виде смертной казни, расширение круга необходимых доказательств и т.п., в последнее время появились новые способы, которые помогают более точно определить, виновен ли человек в совершении преступления или нет. Речь идет о получении информации непосредственно от человека, у которого нейтрализован самоконтроль посредством психотропно-фармакологических препаратов (еще они известны под названием «сыворотки правды»). Создание и использование таких препаратов не представляют собой никаких сложностей, их применение возможно без всяких последствий для здоровья. Каждый приговоренный к смерти должен проходить процедуру такого допроса; результаты его являются доказательствами как виновности, так и невиновности лица, поэтому если даже виновный сможет каким-то чудом обмануть «сыворотку правды» и уйти от ответственности, то невиновный ни при каких обстоятельствах не сможет быть казнен. Более того, каждый человек, арестованный или иным образом подвергнутый государственному принуждению, не совершавший того, в чем его обвиняют, должен иметь право обратиться с требованием провести допрос с использованием «сыворотки правды», по результатам которого он должен быть реабилитирован, и в необходимых случаях ставится вопрос о привлечении к уголовной ответственности лиц, виновных в незаконном аресте и незаконных методах ведения следствия.

<*> Здесь автор работы употребляет данный термин в связи с тем, что об этих способах уже на протяжении многих лет пишут практически все авторы научных публикаций, посвященных проблеме смертной казни.

Помимо этого контрольного барьера для казни по ошибке, приговоренных к смертной казни можно проверять на полиграфе, снимать информацию с помощью гипноза, проводить сканирование области памяти мозга (Р300) и идентификацию ADN , анализировать ДНК и т.д. <*>. Но независимо от количества процедурных гарантий, заложенных в юридической системе, или степени совершенства используемых научных и технологических методов, приводить систему правосудия в действие всегда будут живые люди, а следовательно, будут существовать и судебные ошибки. Зависеть это будет и от качества работы людей, которые, например, будут собирать данные для тестов, и от возможности преступной деятельности лиц, осуществляющих эти процедуры. Тем более в условиях, в которых живет сегодня наше государство, осуществлять эти процедуры и закупать оборудование для их проведения достаточно дорого, тем более для повсеместного использования на всей территории Российской Федерации (хотя автор работы считает, что использование таких процедур в дальнейшем, скорее всего, окупит себя).

<*> См.: Кестлер А., Камю А. Размышления о смертной казни. М., 2003. С. 11.

Также автор работы отмечает, что такая гарантия обвиняемому, как рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей (часть 1 статьи 20 Конституции Российской Федерации), не является таковой. В сегодняшних условиях в нашем государстве люди, которых выбирают на роль присяжных заседателей, не являются защищенной категорией населения, что порой дает повод усомниться в их неподкупности (а это возможно) и непристрастности (почти у всех присяжных заседателей прежде всего появляется «обвинительный уклон» <*>). Крайне низкий уровень решений, принимаемых судом присяжных, не случайно стал аргументом в пользу неэффективности смертной казни, т.к. была зафиксирована тенденция поспешного, часто заведомого признания подсудимого виновным.

<*> См.: Болатаев Д. Смертная казнь и проблема судебных ошибок в США // Российский следователь. 2003. N 8. С. 38.

Таким образом, судебная ошибка — ужасное, но вполне закономерное явление. Там, где появляется человек, где он осуществляет свою жизнедеятельность, там всегда находится место для его ошибок, в том числе и судебной. Случаи судебной ошибки невозможно исключить вовсе, т.к. нельзя предусмотреть все обстоятельства ее свершения, даже если максимально противостоять этому явлению с любой стороны. А когда общество ставит под угрозу судебной ошибки человеческую жизнь, признавая эту самую жизнь высшей ценностью, то это не находит никакого объяснения. Невозможность полного исключения судебной ошибки ввиду человеческого фактора в сочетании с абсолютной необратимостью такого вида уголовного наказания, как смертная казнь, делает последнюю опасной для общества.

Политический аспект и роль общественного мнения в решении проблемы отмены смертной казни, по мнению автора, также нельзя оставлять без рассмотрения, т.к. на это ссылаются многие авторы научных публикаций <*>.

<*> См.: Гулиев В.Е. Отмена смертной казни — преступное непротивление злу насилием // Юридический мир. 2002. N 1. С. 12; Морщакова Т.И. Смертная казнь как правовое безумие // См.: http://www.hro.org; Францифоров Ю. Смертная казнь: должно ли наказание быть равным преступлению? // Правозащитник. 2002. N 4. С. 29; Малько А.В. Смертная казнь как правовое ограничение // Государство и право. 1998. N 1. С. 7 — 8.

Отношение к смертной казни — вопрос важный для каждого человека. Отношение всего общества — показатель господствующих в нем нравов и настроений, того, насколько оно прониклось идеями гуманизма, цивилизованности и справедливости. Между тем авторы научных публикаций рассматривают общественное мнение как один из аргументов при решении проблемы смертной казни. Чтобы ответить на вопрос о правомерности такого подхода, необходимо учитывать исторические, политические, культурные, религиозные, правовые и другие факторы, детерминирующие отношение общества к смертной казни. Результаты различных социологических опросов показывают положительное отношение большинства общества к институту смертной казни. Эти опросы, в свою очередь, примечательны во многих отношениях. Во-первых, было бы неудивительно, если бы число сторонников смертной казни оказалось более высоким. Как известно, десятилетиями существовавший в тоталитарном государстве запрет на любые сведения о смертной казни, закрытость и неупорядоченность информации — одна из причин широко распространенных в массовом сознании стереотипов восприятия смертной казни, в основе которых доминирует не только эмоциональный фактор, но и мифологические представления об эффективности наиболее суровых мер борьбы с преступностью. Эти представления живут в массовом сознании глубоко и прочно, поэтому, когда приходит время делать выбор, они поступают по тем канонам, в которых были воспитаны. Правосознание и психология уже нескольких поколений людей в современной России несут на себе печать насилия и жестокости классовой борьбы, разрушительных войн и тоталитарной идеологии, обыватель становится жесток, когда ему страшно, а вся история России веками замешана на страхе <*>. Действительно, при советской власти страх был главным инструментом управления. Традиционно высокий уровень карательных притязаний в российском обществе сохраняется не только в силу исторических причин, но и в силу общего негативного социального и экономического состояния общества, из-за роста преступности, неэффективной борьбы с ней, незащищенности людей. Современное психологическое состояние российского общества психологи связывают прежде всего с состоянием депрессии и страха — страха перед преступностью, перед нищетой, перед будущим. Концепция гуманизма, правозащитные, религиозные и иные нравственные идеи и постулаты зависают в содрогающемся от страха общественном сознании. В обществе растет ощущение угрозы, а страх, как уже отмечалось выше, порождает жестокость, и поэтому люди требуют ужесточения наказания для наиболее опасных преступников.

<*> См.: Агеев А. Бессмертная казнь // Профиль. 2002. N 2. С. 12.

Можно назвать и другие объективные факторы, характеризующие субъективное восприятие проблемы смертной казни в индивидуальном и групповом сознании. Специальные исследования прямо указывают на то, что правовая неосведомленность населения, неполнота и искаженность правовых представлений — универсальный фактор, не имеющий национальных границ и не зависящий от особенностей культурного развития, правовых систем и механизмов правосудия. Правовая неосведомленность формирует установки без четкого представления об основных аспектах проблемы. Поддержка смертной казни большей частью общества прежде всего основана на эмоциональных мотивах, а не на доказанных наукой фактах. Информации о сложности и противоречивости данной проблемы широкие слои населения не имеют, они незнакомы ни с тенденциями в практике применения смертной казни, ни с моментами принятия решений по конкретному уголовному делу, ни с ужасами ожидания казни, ни с практикой исполнения приговора и исходят лишь из представлений, возникающих на основе эмоциональных факторов, под впечатлением трагедии конкретного преступления. Высокая эмоциональная насыщенность вообще является отличительной чертой социальных стереотипов общественного сознания. Сегодня в массовом сознании необходимость сохранения смертной казни связана прежде всего со спецификой переживаемого страной переходного периода, особенностями экономической, политической и криминологической ситуации, общей нестабильностью в обществе. Именно на этом фоне ярко проявляются и не лучшие особенности российского менталитета, и все более заметная деградация общественного сознания: с одной стороны, в общественном сознании налицо привыкание к насилию и растущая терпимость к правонарушениям, с другой — растет страх перед преступностью и чувство общей незащищенности. Эти противоречивые тенденции оказывают негативное влияние на формирование общественной психологии. Общественное мнение зависит также от степени правдивости информации, которую несут СМИ. Вот почему так важно формирование информационной политики, направленной на борьбу с атавистическими представлениями о роли наиболее суровых мер наказания. Такая политика должна быть направлена на внедрение правозащитных идей в контекст общественного сознания и в конечном счете на гуманизацию нравов.

Все это наряду с правовой неосведомленностью населения, неполнотой и противоречивостью информации, сообщаемой средствами массовой информации (СМИ), делает ценность такого рода опросов относительной. Тем более что отсюда вытекает возможность для весьма вольной интерпретации результатов опросов, ориентированной не столько на складывающуюся криминологическую ситуацию, сколько на политическую конъюнктуру. Смертная казнь, по мнению автора работы, является самой политизированной мерой государственного принуждения. Во-первых, поддержка смертной казни, как правило, является козырной картой для создания политического имиджа (известно, что в США отношение к смертной казни является обязательным элементом предвыборной программы любого кандидата в президенты страны, губернатора штата или претендента на высокие должности в системе уголовной юстиции) <*>. Во-вторых, призывы к смертной казни отвлекают внимание общественности от неспособности правоохранительных органов дать конструктивный и ощутимый ответ на повышение уровня преступности. В-третьих, смертная казнь — это не столько проблема права, сколько проблема политическая <**>. В силу этого политические решения о введении или отмене смертной казни чаще всего не согласуются с криминологической ситуацией, ни с историческим опытом, ни с криминологическими идеями. Более того, как показывает опыт многих стран, состояние общественного мнения вовсе не является обязательным условием для выбора политического решения по этому вопросу. Именно поэтому, при всех различиях в их мотивах, политические решения об отмене смертной казни оказываются весьма непопулярными.

<*> См.: Квашис В.Е. Отмена моратория не защитит общество // Юридический мир. 2002. N 7. С. 10.

<**> См.: Морщакова Т.И. Смертная казнь как правовое безумие // http://www.hro.org.

Вместе с тем некоторые авторы научных публикаций ссылаются на то, что мораторий на смертную казнь — это не что иное, как уступка Западу, что Россия не должна идти на поводу у Совета Европы, и решить эту проблему она должна сама <*>. Действительно, Распоряжение Президента Российской Федерации от 27 февраля 1997 г. «О подписании Протокола N 6 (относительно отмены смертной казни) от 28 апреля 1983 г. к Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г.» носит во многом политический характер, но Протокол N 6 до сих пор не ратифицировали. Непонятны бесконечные апелляции авторов научных публикаций к Президенту Российской Федерации — почему только он может решить этот вопрос? Депутаты Государственной Думы Российской Федерации уже давно могли бы поставить точку в данном вопросе, приняв или отклонив ратификацию Протокола N 6, но почему-то этого пока не сделали, и видимо, в ближайшее время этот вопрос останется нерешенным. Безусловно, это политика, которая ориентирована на вступление в Совет Европы, т.к. это сулит России огромные возможности в будущем, но не стоит думать, что данное решение о подписании Протокола N 6 принято чисто по политическим соображениям, здесь есть и доля здравого смысла, который состоит в доказательной базе неэффективности смертной казни и стремлении России к политическим и экономическим выгодам. Также автору работы хотелось бы отметить еще одну проблему, связанную с политикой, — применение смертной казни может стать для Российской Федерации непреодолимым препятствием для экстрадиции лиц, подозреваемых в совершении особо тяжких преступлений против жизни (например, террористов). Как известно <**>, общепризнанный принцип международного права уже многие годы служит основанием для довольно распространенной практики отказа в выдаче преступников в ту или иную страну, применяющую смертную казнь, по крайней мере, без соответствующих гарантий, что эта мера не будет назначена выданному преступнику. Поэтому для России возобновление применения смертной казни может стать серьезным барьером для экстрадиции лиц, подозреваемых в совершении особо тяжких преступлений против жизни, тем более что многие из них скрываются от российского правосудия за рубежом.

<*> См.: Добреньков В.И. Молчание погубит нас // http://www.deathpenalty.narod.ru.

<**> См.: Мезяев Л.Б. Международные договоры об экстрадиции и проблема смертной казни // Государство и право. 2003. N 3. С. 79 — 87.

Автор работы считает, что ссылаться на роль общественного мнения в решении данной проблемы не совсем правильно. Естественно, что его позиция должна учитываться, но не более чем только учитываться — вопрос об отмене или введении смертной казни должен решаться не с согласия общества. Есть проблемы, которые нельзя решать простым голосованием на референдуме. Проблема отмены смертной казни из их числа. Конечно, политика играет здесь, да и вообще в решении любого вопроса национального масштаба, немалую роль (и это плохо), но этого никогда не избежать, а законодатель между тем вовсе не обязан слепо следовать требованиям некомпетентной общественности. Иногда он может идти впереди общественного мнения, формировать и воспитывать его. Общество, как правило, плохо информировано, некомпетентно и, основываясь на избытке эмоций, на стереотипах прошлого, с неохотой и недоверием воспринимает ломку издавна сложившихся представлений, поэтому с точки зрения уголовной политики общественное мнение носит консервативный характер. И высказывания о том, что наше общество сегодня не готово к отмене смертной казни, по мнению автора, не имеют места в обсуждении данной проблемы. Данным тезисом можно аргументировать любую позицию, бесконечно тормозить любую реформу, в том числе и отмену смертной казни. Опыт же многих стран показывает, что отмена смертной казни, как правило, ведет к уменьшению числа ее сторонников, к переосмыслению консервативных взглядов и смягчению нравов в обществе.

Иллюстрация: Право.ru/Петр Козлов

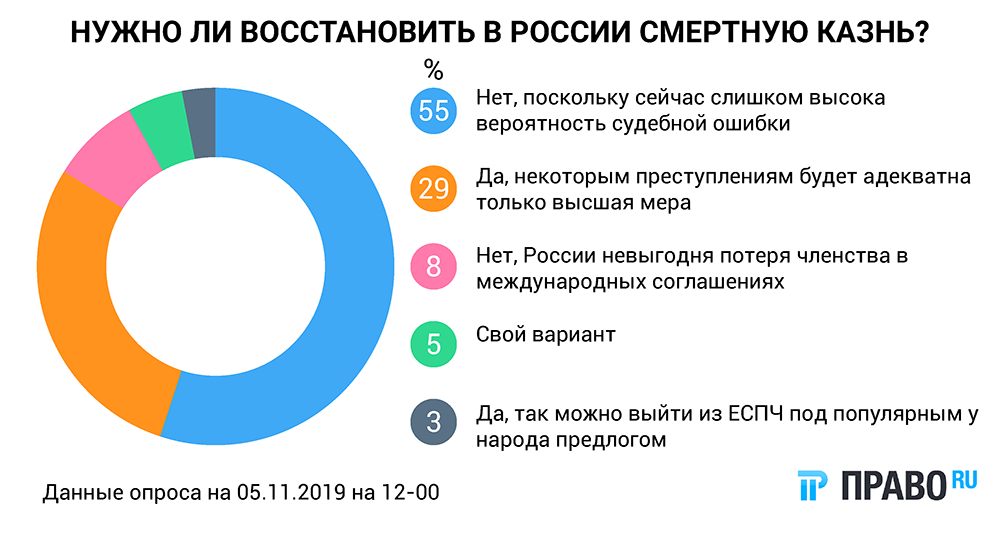

Аргументы пользователей

Тема смертной казни стала одной из самых обсуждаемых в соцсетях нашего издания за последний год. Большая часть опрошенных (63%) выступает против возвращения такой меры наказания. Выпускник МГЮА, юрист Илья Данилушкин утверждает, что смертная казнь сама по себе не обладает достаточным свойством общей превенции: «Как показывает опыт тех же США и многочисленные эксперименты и наблюдения. Преступник не задумывается о том, что его поймают, или надеется, что этого не произойдёт, поэтому смертная казнь не сократит количество преступлений. Другое дело – превенция частная. Однажды совершивший преступление педофил уже не совершит подобное вновь, а это однозначно правильно. Но частной превенции можно достичь и без смертной казни. Пожизненное без права на освобождение, химические кастрации, средства слежения»*.

А юрист Иван Петрищев добавляет, что в нашей стране «ежедневно выносится безумное количество бездумных приговоров и решений»: «Подобные законопроекты могут обеспечить лишь одно – геноцид по всей стране. Но ещё во время становления социализма Гюстав Леброн писал, что душой толпы движет не разум, ибо толпе не свойственно рассуждение, а образы, которые возникают из внешнего воздействия на эту толпу». Однозначен в своей оценке и выпускник Московского университета МВД, адвокат Иван Чудаков: «Нет. Никто не вправе отнимать жизнь. Кроме того, в современном мире имеются и другие меры наказания». Соглашается с коллегами и управляющий партнёр ЮЦ «Эквилибриум» Виолетта Молостова: «Такая дискуссия возможна только в идеальной системе правосудия, где нет коррупции, а возможность судебной ошибки стремится к нулю. В современных условиях нашей страны – какая может быть смертная казнь». Пользователь Константин Андреев предупреждает: «Начнут со смертных казней для убийц детей, а закончат убийствами политических противников».

Почти треть проголосовавших поддерживает возвращение «высшей меры». Среди них – экс-советник Конституционного суда РФ Вадим Балытников. Выпускница Санкт-Петербургской юракадемии Екатерина Конотовская уверяет, что «убийств не только серийных, но и носящих маниакальный характер становится все больше»: «Смертной казни говорю да, считаю, что это единственный выход для нашей распущенной страны. Возможно, что многие, не могу некоторых из них назвать людьми, подумают перед тем, как убить и покалечить младенца, ребёнка, подростка, женщину». Пользователь Ольга Смирнова предлагает вернуть смертную казнь, но с отсрочкой исполнения на пять лет: «Чтобы избежать ошибок». Ольга Седнева, другой читатель, настаивает, что на самом деле для особо тяжких смертная казнь нужна: «Без неё бандиты страх потеряли». Она полагает, что «без страха за собственную жизнь не остановить убийц»: «Они социопаты, у них нет угрызений совести».

Мнения высокопоставленных чиновников

Среди политиков тоже нет единой точки зрения по этому вопросу. Ещё в конце 2015 года председатель СКР Александр Бастрыкин заявил: «Я выступаю за смертную казнь, прежде всего как человек». По его мнению, тем, кто совершает тяжкие преступления, не место на земле (см. «Бастрыкин высказался за отмену моратория на смертную казнь»).