Нормы русского литературного языка: учебное пособие (8 стр.)

Многие неправильные тавтологические сочетания закрепились в языке и уже не воспринимаются как избыточные (период времени, реальная действительность, частная собственность, экспонаты выставки).

Не являются речевыми ошибками выражения фразеологического характера: в конце концов, мал мала меньше, вокруг да около, видеть своими собственными глазами. А смысловая избыточность сочетаний типа один-одинешенек, видимо-невидимо и др. нейтрализуется их поэтичностью и экспрессивностью.

Задание 34. Определите, какие из данных словосочетаний закрепились в русском языке, а какие противоречат языковой норме.

Народная демократия, суть дела, свободная вакансия, монументальный памятник, патриот свой родины, частная собственность, взаимные контакты, эмигрировал за границу, прейскурант цен, главная суть, период времени, из-за явного цейтнота времени, система СИ, в апреле месяце, народный фольклор, исключительная прерогатива, информационное сообщение, необычный феномен.

Задание 35. Устраните избыточность выражения в следующих фразах.

1. Он рассказал нам о своих планах на будущее.

2. Беседа подошла к своему завершающему концу.

3. Сложилось странное положение: согласно этому соглашению мы должны добиться таких показателей, которых еще никогда не показывали и показать не сможем.

4. Бывает и так, что в ответ на критику вы получаете ответный бумеранг.

5. Вкусные и изысканные деликатесы могут отведать посетители нашего ресторана.

6. К концу соревнований в более лучшем положении оказалась команда «Стрела».

7. Судя по тем находкам, которые археологи уже нашли, уже есть веские доказательства в пользу этой гипотезы.

8. Рабочий был уволен за прогул без уважительной причины.

9. Старик негодовал от возмущения.

10. Попробуем определить нашу будущую перспективу.

11. Это его единственная ахиллесова пята.

Лексическая сочетаемость

При выборе слова следует учитывать не только значение, которое ему присуще в языке, но и сочетаемость – способность слова соединяться с другими словами в словосочетании или предложении. Границы лексической сочетаемости определяются смысловыми и стилистическими признаками слов (можно сказать – низкий потолок, но нельзя – низкий старик, если имеется в виду рост старика, а не его нравственные качества). Нередко слова с одинаковым значением имеют разную лексическую сочетаемость (ср.: истинный друг – подлинный документ).

Различают два вида лексической сочетаемости – свободная и несвободная. Есть немало слов, которые могут соединяться только с одним определенным словом (бразды + правления, стрекача + задать и т. д.) или двумя-тремя синонимичными словами (закадычный + друг, товарищ, приятель; щекотливый + вопрос, положение). Наибольшей способностью вступать в сочетания с другими словами обладают служебные слова (предлоги, союзы), вспомогательные глаголы (быть, стать), некоторые прилагательные (хороший, плохой). Между этими крайними группами лежит основная масса слов, сочетаемость которых определенным образом ограничена и подчинена действующим в языке лексическим нормам.

Сочетание слов не должно противоречить прежде всего смыслу соединяемых понятий (нельзя сказать высоченный домик; только в художественной литературе возможны оксюмороны – седая юность (Герцен), радостная печаль (Короленко), ненавидящая любовь (Шолохов), грустный восторг (Бондарев) и др.). В то же время в языке закрепилось немало словосочетаний, которые с точки зрения логики являются неправильными: громоотвод, паровое отопление, профилактика здоровья и т. п. Такие словосочетания употребляются вследствие языковой привычки.

Причиной нарушения лексической сочетаемости часто бывает контаминация – наложение внешне похожих словосочетаний, например, словосочетание удовлетворять современным потребностям является смешением словосочетаний: удовлетворять требованиям и отвечать потребностям.

Другие примеры: С него взыскали материальный ущерб в пользу потерпевших. Эти функции поручаются отделам рекламы.

Важно соблюдать те правила сочетания слов, которые основаны не столько на логической целесообразности их соединения, сколько на устойчивости и воспроизводимости всего речевого оборота. Так, например, можно сказать страх берёт, тоска берёт, смех берёт, охота берёт, но нельзя – радость берёт или удовольствие берёт. Или допустимы словосочетания крепкая дружба или крепкая любовь, но нельзя сказать крепкая ненависть.

Нормы сочетаемости слов не могут быть раз и навсегда заданными, так как в языке происходит непрерывный процесс перераспределения связей между словами. Многое из того, что было общепринятым и правильным в языке раньше, постепенно устаревает и становится необычным.

Нарушение норм сочетаемости – типичное явление устной речи, а затем подобные неточности попадают в письменную речь, в периодическую печать.

Задание 36. Укажите случаи нарушения сочетаемости слов в следующих выражениях. Исправьте словосочетания.

Оплатить за проезд, отзыв на статью, рецензия о спектакле, слушаться сестры, увеличить уровень, распутаться с делами, закон по охране детства, усилить внимание проблеме, неминуемый успех.

Задание 37. Отредактируйте предложения.

1. В глубоком детстве он был похож на мать.

2. Этому вопросу мы придаем первоочередное внимание.

3. Необходимо принять меры, не требующие отлагательства.

4. Комиссия окончательного решения пока не дала.

5. Об этом вы можете увидеть из отчета.

6. Нужно, чтобы у каждого была уверенность за свой завтрашний день.

7. Любая организация может обсудить и принять участие в этой программе.

Стилистические нормы

Помимо основного значения, которое называется лексическим, слово может иметь дополнительное (стилистическое) значение. Стилистическое значение слова называется его стилистической окраской. Если у слова есть только лексическое значение, такое слово называется нейтральным. Стилистически нейтральные слова составляют основу словарного запаса любого языка, они могут употребляться в любом стиле. По данным Большого академического словаря русского языка, нейтральных слов в современном русском языке около 75 %.

Слова, не являющиеся нейтральными, называются стилистически окрашенными. Различают два вида стилистической окраски:

• собственно стилистическая окрашенность слова – это окрашенность отдельных единиц языка или целых его пластов, связанная с преимущественным использованием их в той или иной сфере общения; две основные сферы языка – книжно-письменная и устно-разговорная; поэтому собственно стилистическая окраска может быть книжной и разговорной;

• экспрессивная окрашенность – это разновидность стилистической окраски, указывающая на характер и степень выраженности качественных или количественных признаков называемого явления: гореть – полыхать, пылать; беспорядок – ералаш, кавардак; много – уйма, бездна, прорва, пропасть, куча, воз, вагон и т. п.

Экспрессивность бывает двух видов: не сопровождаемая эмоциональностью и сопровождаемая эмоциональностью. Эмоциональная окрашенность обычно сочетается с экспрессивной и оценочной; чаще всего эмоционально-оценочной окраской обладают слова разговорные (интриган, гонор), хотя это и не обязательно.

Оценочная окрашенность может быть положительной (ратовать, лепта) или отрицательной (главарь, сборище); качественной (бурда) или количественной (носище).

Для обозначения окраски слова в словарях используются пометы: шутл., иронич., неодобрит., ласкат., пренебрежит. и т. д.

К книжной лексике относятся несколько групп слов: лексика научная, официально-деловая, газетно-публицистическая, поэтическая. Каждая из групп книжной лексики обладает стилевой окрашенностью.

Научная лексика неоднородна по своему составу: в ней выделяется лексика общенаучная, т. е. употребляющаяся во многих науках (анализ, категория, метод), и термины. Слова, относящиеся к научной лексике, характеризуются однозначностью и полным отсутствием экспрессивно-эмоциональной окраски.

Официально-деловую лексику составляют слова, употребляющиеся в документах различного рода (абонент, обязывает, обвиняемый, заявитель, нижеследующий и т. д.). Для официально-деловой лексики характерны слова с точным, конкретным значением; в документах много стандартизованных выражений (настоящая справка, предоставить отпуск).

Газетно-публицистическая лексика используется в различных публицистических жанрах.

Особый разряд книжной лексики составляет лексика поэтическая, которая отличается особой эмоциональностью и выразительностью.

Изысканный деликатес лексическая ошибка

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово.

СЛОВАРНЫЙ портрет должен быть составлен так, чтобы любой без труда узнал по нему человека, которому он принадлежит.

Пушистый снег ОДЕЛ в серебристые наряды вековые сосны, устремившие свои вечнозелёные вершины в чистое небо.

Окончив сбор лекарственных трав, не забудьте тщательно ОТРЯХНУТЬ одежду и вымыть руки с мылом.

Между ветеранами труда и руководством предприятия состоялся ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ разговор, в ходе которого были затронуты самые различные темы.

Пояснение (см. также Правило ниже).

СЛОВАРНЫЙ — указанный в словаре. По контексту подразумевается СЛОВЕСНЫЙ.

Паронимы — это слова, близкие по звучанию, но различающиеся (частично или полностью) значением.

Иногда в нашей речи встречаются слова, похожие по звучанию, но различающиеся оттенками значения или вовсе разные по семантике. Среди лексических ошибок, вызванных незнанием точного значения слова, наиболее часто встречаются ошибки, связанные с неразграничением, или смешением паронимов.

Греческий по своему происхождению лингвистический термин «пароним» буквально значит «одинаковое имя»: греч. para — одинаковый , onyma — имя.

Паронимами можно назвать как однокоренные, так и близкие по звучанию слова, которые при всей своей похожести всё же различаются оттенками значения или обозначают разные реалии действительности.

В «Методических рекомендаций ФИПИ» отмечается:

«Анализ выполнения задания 5 показал, что сложность для 40% испытуемых составляет не только распознавание ошибки, допущенной при употреблении паронимов, но и подбор соответствующего контексту паронима для редактирования примера с ошибкой, что обнаруживает узость словарного запаса экзаменуемых.» В помощь учащимся в подборе слов-паронимов ежегодно издаётся «Словарик паронимов». Он не зря называется именно «словариком», так как «Словари» содержат тысячи слов-паронимов. Включённый в состав словарика минимум будет использоваться в КИМах, но ведь выучить паронимы для задания 5 — это не самоцель. Эти знания позволят избежать многочисленных речевых ошибок в письменных работах.

Обращаем внимание на то, что в заданиях РЕШУЕГЭ есть задания прошлых лет, и в них встречаются слова не из этого списка.

Записывайте слово в той форме, что требуется в предложении. Это требование основано на том, что в правилах заполнения бланков указано: если кратким ответом должно быть слово, пропущенное в некотором предложении, то это слово нужно писать в той форме (род, число, падеж и т. п.), в которой оно должно стоять в предложении.

Словарик паронимов ЕГЭ. Русский язык. 2019 год. ФИПИ.

Материал по подготовке к ЕГЭ по русскому языку (11 класс)

Ищем педагогов в команду «Инфоурок»

Подготовка к ЕГЭ(11класс)

Лексические нормы (задание №20)

Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Выпишите это слово.

1.В соседней комнате Сергей, окружённый слушателями, о чём-то с увлечением рассказывал, энергично жестикулируя руками и делая большие глаза.

2.Многим путешествующим людям известен необычный феномен, когда звук голоса человека или какой-либо иной звук слышен на весьма далёком расстоянии.

3.Деятельность недавно созданного медиацентра будет способствовать

совместному сотрудничеству между народами различных стран.

4.Отдельный батальон морской пехоты под командованием героев первой высадки на Малую землю В.А. Ботылёва и его заместителя Н.В.Старшинова вызвался идти в передовом авангарде десанта.

5.Вчера мы с Димкой до двенадцати ночи смотрели по телевизору захваты-

6.Вокруг Андрея внезапно стали сгущаться тучи, друзья и коллеги о чём-то шептались за его спиной, но в конце концов всем стала известна истинная подоплёка распускаемых слухов.

7.Традиционно к творческим профессиям относят те, что связаны с искусством и культурой, однако возможность проявить своё креативное творчество есть и во многих других специальностях.

8.Впервые чёрную икру привёз во Францию Пётр 1, угостив этим изысканным деликатесом своего царственного брата – короля Людовига.

9.Глаза Жени разбегались, она спешила вперёд, сворачивала, пятилась

назад, когда сдвигала верхний слой гальки, жаловалась, что хорошие камни редко попадаются, и вдруг замерла от восторга.

10.Только стол и стул, на котором стоит кассовый аппарат, да прейскурант

цен, прибитый на стене над кассовым аппаратом, — вот и всё имущество конторы.

11.Грин рассказывает в своей автобиографии, что, увидев впервые на вятской пристани двух настоящих матросов, штурманских учеников, он остановился и смотрел как зачарованный на гостей из иного, таинственного мира и прекрасного мира.

Отредактируйте предложения: исправьте лексическую ошибку, заменив

неверно употреблённое слово . Запишите подобранное слово, соблюдая нормы современного русского литературного языка.

12.При лечебном питании имеет роль не только правильный подбор продуктов, но и соблюдение технологии кулинарной обработки, температуры потребляемой больным пищи.

13.И Сергей Павлович Королёв встал перед моими глазами, спокойный,

крепкий русский человек, готовый сделать подвиг во славу своей Родины.

14.Недалеко от Эфеса и в 8 км от города Сельджук, на склоне горы распо-

ложилась любопытная деревня Шириндже, которая играет значение

местного торгового центра.

15.После двухмесячного посещения дома Туркиных и трепетных ухажива-

ний за Катенькой Старцев предоставил ей руку и сердце.

16.Творчеству А.П.Чехова посвящена серия лекций, на которых были

прочитаны отрывки из его творчества.

17.Многолетней верной службой Бахтеев хотел загладить свою ответст-

венность за опрометчивый поступок, совершённый в юности.

18.Важно понять, кому из героев рассказа больше всего импонирует автор произведения.

19.Договор между странами о разграничении морских пространств и со-

трудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане творит

условия для реализации совместных экономических проектов.

20.Из-за содержания в стеблях и листьях фикуса особых ядов это попу-

лярное домашнее растение может навлекать аллергические реакции.

источники:

http://rus-ege.sdamgia.ru/problem?id=1598

http://infourok.ru/material-po-podgotovke-k-ege-po-russkomu-yaziku-klass-2754309.html

-

Синтаксическая норма. Выбор падежной формы управляемого слова.

Управлением называется

такой вид подчинительной связи, когда

главное слово требует от зависимого

строго определенной падежной (или

предложно-падежной) формы.

Как

и при любой синтаксической связи, при

управлении между двумя словами

устанавливается смысловое отношение;

однако особенность — и сущность —

управления заключается в том, что за

каждым смысловым отношением при

данном главном слове закреплена строго

определенная форма зависимого слова.

Эта особенность вызвана к жизни тем,

что глагол (а управление и возникло в

языке прежде всего как способ связи

зависимых существительных с глаголом)

может иметь при себе несколько

существительных, вступающих с ним в

разные смысловые отношения: управление

дает возможность дифференцировать

эти отношения. Возьмем для примера

глагол выменять. Его значение позволяет

ему присоединять существительные,

обозначающие: 1) отданный предмет; 2)

предмет, полученный взамен; 3) лицо,

организовавшее обмен; 4) лицо, согласившееся

на обмен. Выражение одного из этих

четырех значений берет на себя подлежащее,

три остальных достаются зависимым

существительным — дополнениям. Ясно,

что если бы у любого зависимого от

глагола существительного могла быть

только одна форма, то мы не смогли бы

различить, какое из них выражает значение

(2), а какое — (1) или (4). Управление же

позволяет нам без труда отличить отданный

предмет от предмета, полученного взамен,

так как мы знаем, что первый обозначается

формой вин. падежа без предлога, а второй

— формой вин. падежа с предлогом на;

значение (4) выражается формой род. падежа

с предлогом у:

Петя

выменял у Любы слона на чернильницу.

Достаточно

изменить распределение форм между

зависимыми словами, чтобы изменился

смысл всего предложения:

Петя

выменял у Любы чернильницу на слона,

(?)

Петя выменял у слона Любу на чернильницу,

(?)

Петя выменял у слона чернильницу на

Любу.

Два

последних варианта сомнительны, но

грамматически правильны, поскольку

соблюдены предписанные формы управляемых

существительных. С другой стороны, любое

отступление от предписанных форм

зависимых слов влечет за собой не

изменение смысла, а разрушение

словосочетания и предложения — по таким

отклонениям мы часто узнаем речь

иностранца:

*Петя

выменял Любы слон на чернильницей.

Таким

образом, от правильного выбора формы

управляемого существительного зависит

точность выражения мысли.

Выбор

падежа управляемого существительного

бывает затруднен в тех случаях, когда

нам кажутся возможными две формы. Как

правило, основной является одна из них,

вторая же имеет либо разговорно-просторечный,

либо профессиональный, либо устаревший

характер. Приведем примеры некоторых

основных и вариантных форм с управляемым

существительным:

бояться

матери (род. п.) бояться мать (разг.)

слушаться

сестры (род. п.) слушаться сестру (разг.)

дожидаться

дочки (род. п.) дожидаться дочку (разг.)

одолжить

карандаш (вин. п.) одолжить карандаша

(разг.)

судно

типа крейсера (род. п.) судно типа крейсер

(проф.)

по

пять рублей (вин. п.) по пяти рублей (уст.)

Во

всех затруднительных случаях следует

обращаться к толковым словарям

русского языка (в словарных статьях к

соответствующим глаголам есть примеры

их употребления с зависимыми

существительными), а также к словарям

сочетаемости, к словарю-справочнику Д.

Э. Розенталя «Управление в русском

языке», к словарям трудностей русского

языка.

Многие

слова допускают двоякое управление

зависимым существительным, но

допустимые варианты при этом различаются

оттенками значения. Например,

глагол ждать может присоединять

существительное, обозначающее объект

ожидания, как в родительном, так и в

винительном падеже. Eсли мы используем

вариант жду автобуса (род. п.), то

подчеркиваем неопределенность:

какого-нибудь, любого автобуса; если

же говорим жду поезд Москва —

Ярославль (вин. п.), то подчеркиваем

как раз определенность (никакой другой

поезд нас не интересует). Слово жаль

(жалко) управляет винительным

падежом (жалеть кого-что), когда

подразумевается чувство сострадания

по отношению к кому-либо или чему-либо

(жаль девочку, жалко увядшую гвоздику),

и родительным падежом (жалеть кого-чего),

когда выражается чувство грусти,

сожаления по поводу отсутствия, утраты

кого-либо или чего-либо (жаль времени,

жаль прошлого). Глагол отвезти управляет

винительным падежом (отвезти кого-что),

если подразумевается полный охват

предмета действием (отвезите ей дрова

— имеются в виду все дрова), и родительным

падежом (отвезти кого-чего), когда

подразумевается частичный охват

предмета действием (отвезите ей дров —

имеется в виду какая- то часть дров).

Подобные оттенки следует учитывать,

обращаясь в затруднительных случаях к

справочной литературе.

Особый

вопрос — падеж прямого дополнения

при переходных глаголах с отрицанием. Как

известно, основная форма прямого

дополнения — винительный падеж без

предлога: прочитать книгу, предложить

решение. При добавлении отрицания,

однако, становится возможной и форма

родительного падежа: не прочитать

книгу/книги, не предложить

решение/решения. Самое общее правило

состоит в том, что форма родительного

падежа усиливает отрицание, подчеркивает

его, тогда как винительный падеж, скорее,

его ослабляет (ср. категоричность

отрицания в некрасовской строчке Не

нагнать тебе бешеной тройки — и его

смягчение при замене родительного

падежа винительным: *Не нагнать тебе

бешеную тройку). Однако есть случаи,

когда выбор формы прямого дополнения

при глаголе с отрицанием зависит не

только от категоричности отрицания, но

и от других факторов.

Родительный

падеж предпочтительнее в следующих

случаях:

при

наличии в предложении частицы ни или

отрицательного местоимения (наречия)

с приставкой ни-: не слыхал ни одного

рассказа об этой истории; до нас никто

не посещал этой пещеры,

при

глаголах восприятия, мысли, желания,

ожидания (видеть, слышать, понимать,

думать, знать, хотеть, желать, ожидать

и т. п.): нослов моих ты слышать не

хотел; я не ожидал такого поворота дел;

при

глаголах обладания (иметь, получать,

доставать, приобретать и т. п.): весь

семестр не получала стипендии, не достал

билетов на концерт;

при

выражении дополнения существительным

с абстрактным значением: не

дает оснований; не теряйте надежды;

не скрывала радости: не делать уступок,

местоимением, заменяющим такое

существительное: даже этого сделать

не можете; неужели выэтого не

понимаете?; устойчивых выражениях — не

только с абстрактным, но и с конкретным

существительным: не испытывает

желания, не питает надежды, не находит

поддержки, не делает секрета, не дает

ходу, души не чает, не принимает участия,

не обращает внимания, не дает покоя

(покою), не имеет представления (понятия),

не внушает доверия, не упускает

возможности; плетью обуха не перешибешь;

своего локтя не укусишь; шила в мешке

не утаишь и др.;

при

причастиях или деепричастиях: не

получив ответа, не выяснив всех причин;

в

безличных предложениях с главным членом

— неопределенной формой

глагола: Окон никому не открывать’,

Не видать вам отличных оценок.

Напротив,

в следующих случаях предпочтительнее

винительный падеж:

при

указании на конкретный объект (не

какой-нибудь, а именно этот предмет),

в том числе, соответственно, когда речь

идет о конкретном человеке или

географическом пункте: не

передвинули шкаф; предчувствия не

обманули Марью Александровну, так и

не видел Эльбрус;

в

побудительных предложениях (сказуемое

в форме повелительного наклонения): не

смеши народ, не облизывай ложку,

при

двойном отрицании: нельзя не

похвалить этот спектакль, не могу не

прочитать эту книгу,

при

совпадении омонимичных падежных форм

— во избежание неясности: не читал

сегодня газету (имеется в виду

конкретная газета, а форма род. п. ед. ч.

газеты могла бы восприниматься и как

форма вин. п. мн. ч., при этом изменился

бы смысл).

Винительный

падеж, кроме того, обязателен в тех

случаях, когда отрицание относится

не к глаголу-сказуемому, а к другому

слову: не вполне уяснил задачу, не

очень люблю скульптуру.

В

письменной речи нередки ошибки, вызванные

изменением первоначального плана

высказывания; это бывает связано и с

выбором формы падежа прямого дополнения

при переходном глаголе. Например,

фраза * Лучшего подарка к юбилею

трудно было и придумать(газ.) возникла,

скорее всего, следующим образом.

Журналист, по-видимому, собирался

написать: Лучшего подарка к юбилею

нельзя было и придумать, — но решил

заменить нельзя на трудно, забыв при

этом внести соответствующие изменения.

В итоге получилась фраза с явной

ошибкой.

Ошибки

часто допускаются и в таких конструкциях,

где управляемое слово оказывается

в двойной зависимости. Например, в

предложении Я приветствую и

восхищаюсь… (этой артисткой или эту

артистку!) выбор правильной падежной

формы невозможен, так как первый глагол

требует винительного падежа, а второй

— творительного. Ошибочно само

построение такой конструкции. Правило

гласит: если два глагола-сказуемых

имеют общее дополнение, то это должны

быть глаголы, управляющие одним и тем

же падежом (например: Я вспоминаю и

перечитываю эту книгу очень часто). В

тех же случаях, когда подобрать глаголы,

имеющие одинаковое управление,

невозможно, следует избегать общего

дополнения: Я приветствую эту

артистку и восхищаюсь ею.

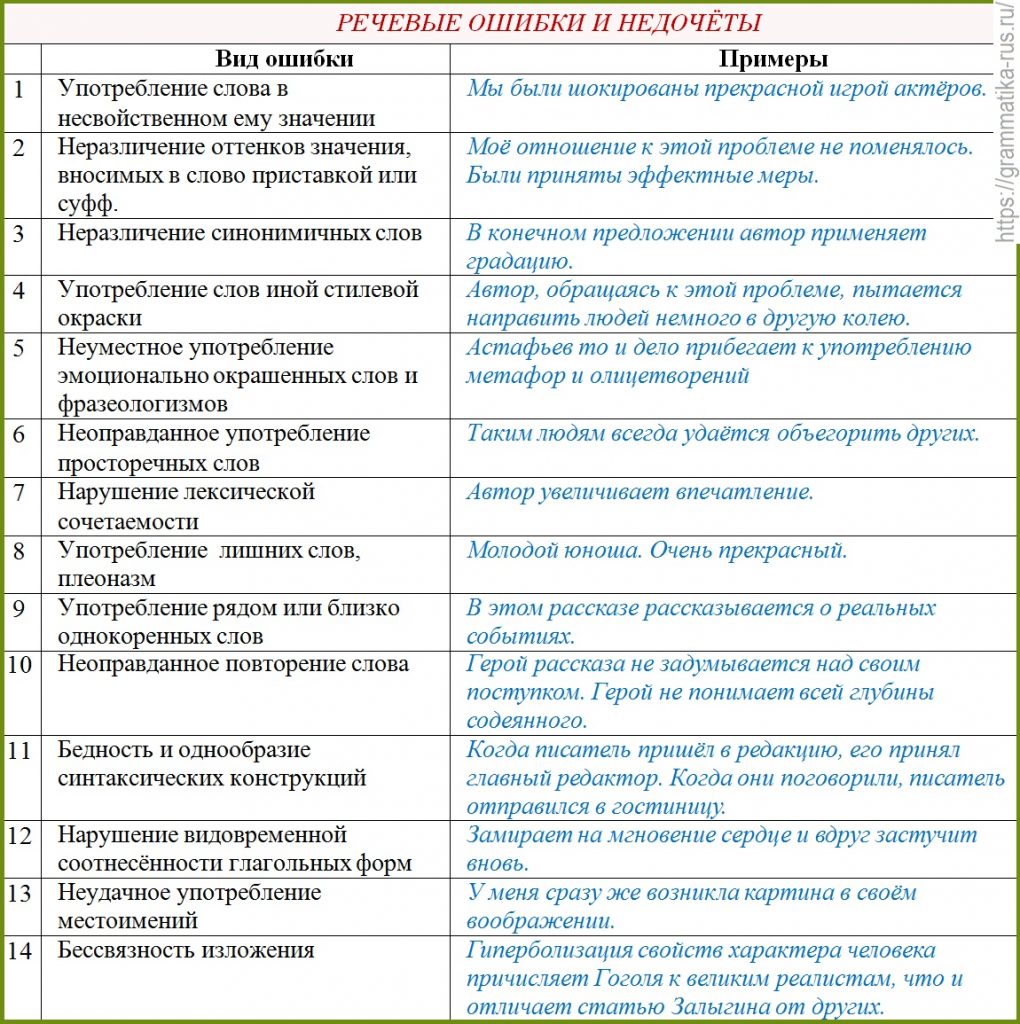

Виды речевых ошибок

Блок информации

Речевые ошибки (Р) – это ошибки не в построении предложения, не в структуре языковой единицы, а в ее использовании, чаще всего в употреблении слова, т. е. нарушение лексических норм. Это плеоназм, тавтология, речевые штампы, неуместное использование просторечной лексики, диалектизмов, жаргонизмов; экспрессивных средств, неразличение паронимов. Ошибки в употреблении омонимов, антонимов, синонимов, не устраненная контекстом многозначность.

|

№ п/п |

Вид ошибки | Примеры |

|

Р1 |

Употребление слова в несвойственном ему значении |

Мы были шокированы прекрасной игрой актеров. Благодаря пожару, лес сгорел. |

|

Р2 |

Неоправданное употребление диалектных и просторечных слов |

Таким людям всегда удается объегорить других. Обломов ничем не занимался и целыми днями валял дурака. |

|

Р3 |

Неудачное употребление местоимений |

Текст написал В. Белов. Он относится к художественному стилю; У меня сразу же возникла картина в своем воображении. |

|

Р4 |

Употребление слов иной стилевой окраски; смешение лексики разных эпох; неуместное употребление канцелярита, экспрессивных, эмоционально окрашенных слов, устаревшей лексики, жаргонизмов, неуместное употребление фразеологизмов |

По задумке автора, герой побеждает; Молчалин работает секретарем Фамусова; В романе А.С. Пушкина имеют место лирические отступления; Автор то и дело прибегает к употреблению метафор и олицетворений. Если бы я был там, то за такое отношение к матери я бы этому кексу в грызло бы дал; Зощенко палец в рот не клади, а дай только посмешить читателя. |

|

Р5 |

Неразличение оттенков значения, вносимых в слово приставкой и суффиксом |

В таких случаях я взглядываю в словарь. |

|

Р6 |

Неразличение паронимов, синонимичных слов; ошибки в употреблении антонимов при построении антитезы; разрушение образного значения фразеологизма в неудачно организованном контексте |

Были приняты эффектные меры; Имя этого поэта знакомо во многих странах; В третьей части текста не веселый, но и не мажорный мотив заставляет нас задуматься; грампластинка не сказала еще своего последнего слова. |

|

Р7 |

Нарушение лексической сочетаемости |

Автор использует художественные особенности. |

|

Р8 |

Употребление лишних слов, в том числе плеоназм |

Молодой юноша; очень прекрасный. |

|

Р9 |

Употребление рядом или близко однокоренных слов (тавтология) |

В этом рассказе рассказывается о реальных событиях. |

|

Р10 |

Неоправданное повторение слова |

Герой рассказа не задумывается над своим поступком. Герой даже не понимает всей глубины содеянного им. |

|

Р11 |

Бедность и однообразие синтаксических конструкций |

Когда писатель пришел в редакцию, его принял главный редактор. Когда они поговорили, писатель отправился в гостиницу. |

|

Р12 |

Употребление лишних слов, лексическая избыточность |

Тогда о том, чтобы вы могли улыбнуться, об этом позаботится книжный наш магазин. |

Тренировочные упражнения

Задание 1. Найдите в предложениях слова, которые употреблены без учета их лексического значения. Исправьте ошибки.

1. Иванов, ты обратно опаздываешь на лекцию.

2. Наша родина подвергалась нашествию германского фашизма.

3. Вокруг была кромешная темнота.

4. Они готовы оказать школе любую благодарность, лишь бы ребенок стал студентом.

5. Сотрудниками милиции была задержана плеяда распоясавшихся хулиганов.

6. Оформление вашей курсовой работы желает много лучшего.

7. Спят березки в подвенечном саване. 8. В парке стоит прекрасная архитектура.

8. Мы были шокированы прекрасной игрой актеров.

9. Наша страна занимает не последнее место по производству промышленности.

10. Однажды я попытался высказать свои мысли на этот вопрос.

Задание 2. Найдите в данных предложениях слова, употребленные в несвойственном им значении. Объясните лексическое значение этих слов

1. Этот фильм – настоящий бестселлер.

2. При поездке за границу я не хожу по магазинам и рынкам, а предпочитаю экскурсионный шоп-тур, потому что хочу познакомиться с достопримечательностями страны.

3. Китайская экономика за последние годы пережила настоящую стагнацию: темпы роста производства были очень высокими.

4. Коттоновые брюки, сшитые из шерстяной ткани, мнутся гораздо меньше льняных.

5. Эмигрант – это иностранец, прибывший в какую-либо страну на постоянное жительство.

СЛОВАРЬ

БЕСТСЕЛЛЕР – пользующаяся повышенным спросом книга, издаваемая большими тиражами.

ШОП-ТУР – поездка (обычно за границу) с целью приобретения вещей, продуктов и т. п.

СТАГНАЦИЯ – застой в производстве, торговле.

КОТТОНОВЫЙ – хлопчатобумажный.

ЭМИГРАНТ – переселенец из своей страны в какую-либо другую. ИММИГРАНТ – иностранец, прибывший в какую-либо страну на постоянное жительство.

Задание 3. Отметьте случаи лексической несочетаемости слов.

1. Проявить желание, проявить заботу, проявить, дисциплину, проявить медлительность, проявить уважение, проявить грубость, проявить порядок, проявить равнодушие.

2. Достичь успеха, достичь повышения, достичь порядка, достичь победы, достичь выполнения, достичь счастья.

3. Оказать доверие, оказать содействие, оказать дружбу, оказать невнимание, оказать возражение, оказать помощь.

4. Допустить ошибку, допустить неосведомленность, допустить дефекты, допустить грубость, допустить беспорядок.

5. Провести совещание, провести оценку, провести перестройку, провести организацию, провести реконструкцию.

6. Изжить недостатки, изжить потери, изжить бесхозяйственность, изжить грязь в помещении.

Задание 4. Выберите из слов в скобках необходимые (с учетом лексической сочетаемости слов)

1. (Облокотиться, опереться) спиной, заклятый (друг, враг), вороной (конь, цвет), стоимость (высокая, дорогая), цена (низкая, дешевая), играть (значение, роль), (оказывать, производить) впечатление, отъявленный (лодырь, умница), обречен (на успех, на провал), неминуемый (успех, провал), (наступила, началась) война.

2. Утолить (жажду, голод, печаль, страх), плеяда (талантливых ученых, сквернословящих хулиганов), стая (ворон, зайцев, волков), глубокая (старость, юность, ночь), ранний (вечер, день, утро), оказать (помощь, внимание, содействие), одержать (победу, поражение, успех, удачу).

Задание 5. Найдите в предложенных текстах ошибки в словоупотреблении и исправьте их.

1.Они работали как самые отъявленные специалисты.

2.Наши воины совершили много геройских подвигов.

3.Правдивое изображение жизни, отсутствие внешне эффективных сцен только усилило воздействие этого фильма.

4.Шолохов изобразил образы трех коммунистов.

5.Возьми хлеб себе, он все равно бесполезно пропадает.

6.Он смотрел из окна поезда на проносящуюся мимо кавалькаду скал, деревьев, кустов.

7.С тихим шумом лопались почки, гудели ранние пчелы.

8.Налицо незаконное растаскивание казенного имущества.

9.Численность рабочего дня в хирургическом отделении была ненормированной.

10.За добросовестный труд доктор Петров был предоставлен к награде.

Задание 6. Выберите тот из паронимов, который уместен в предложенном словосочетании

1. Продлить (абонент, абонемент), (архитекторский, архитектурный) коллектив, (будняя, будничная) одежда, (ветреный, ветряной) человек, (впечатлительное, впечатляющее) зрелище, (гарантийная, гарантированная) зарплата, (глинистая, глиняная) ваза, осиное (гнездо, гнездовье).

2. (Голосистые, голосовые) связки, (гречишное, гречневое) поле, (двухгодичный, двухгодовалый) жеребенок, (деревянная, древесная) кора, (лобная, лобовая) атака, (луковичный, луковый) привкус, (луковичная, луковая) форма куполов, (националистический, национальный) костюм, (снискать, сыскать) уважение.

Задание 7. Найдите нарушения лексических норм, объясните причины речевых ошибок.

1. Он учился в музыкальной консерватории.

2. Состоялся обмен имеющимся опытом.

3. Этот поворот в своей судьбе он предчувствовал заранее.

4. Эрмитаж – ценнейшая сокровищница культуры.

5. Мы быстро бросились бежать вниз по эскалатору.

6. Роскошный внутренний интерьер дворца запомнится надолго.

7. Пожар способствует ожогам.

8. Осуществляется лечение вирусов, вызывающих рак.

9. Вы можете задать интересующие вас вопросы.

10. Чистота окружающей среды вызывает все возрастающую тревогу.

Задание 8. Исправьте предложения, в которых наблюдается речевая избыточность

1. Я подпрыгнул вверх и сорвал вишню.

2. От стыда парнишка опустил голову вниз и молчал.

3. Сергей – настоящий меломан пения и музыки.

4. Врач обнаружил нарушение двигательной моторики желудка.

5. Он крепко держал в своих руках штурвал руля.

6.Все гости получили памятные сувениры.

Употребление в речи по смыслу и потому логически излишних слов называется ПЛЕОНАЗМОМ

Задание 9. Выпишите слова, употребленные без учета значения, исправьте ошибки.

1.В 14 веке на Руси начался буйный расцвет архитектуры.

2.Он изо всех сил старается произвести на Софью внимание.

3.Наш класс считается экономическим, то есть мы будущие менеджменты.

4.Публика сканировала: «Браво, Сильвини!»

5.Вся публика была уже в триумфе.

6.На абзацах учебника по литературе приведены цитаты из произведений.

7.Нельзя забывать, что наши товары идут на импорт.

8.В честь пришедших на вечер прозвучал концерт.

9.Наконец-то обнаружены остатки царской семьи.

10.Моей подруге вырезали аппендицит.

Задание 10. Укажите неуместно употребленные однокоренные слова, замените их синонимами

1. Писатель писал роман в послевоенные годы.

2. Лесник знает в своем лесничестве каждое деревце.

3.Герои-подпольщики вели себя героически.

4.Илюша говорил, что случился этот случай зимой.

5. Пилот вынужден был совершить вынужденную посадку.

6. Активисты активно участвуют в работе.

Повторение однокоренных слов или одинаковых морфем называется ТАВТОЛОГИЕЙ

Задание 11. Найдите избыточные словосочетания.

Главная суть, суть дела, первое боевое крещение, ландшафт местности, памятный сувенир, период времени, демобилизоваться осенью, демобилизоваться из армии, дебют молодой балерины, впервые дебютировать, ввести в строй, постоянные еженедельные рубрики, еженедельные выступления, свободная вакансия.

Задание 12. Исправьте предложения, определите тип речевой ошибки.

1. Два единственных вопроса тревожили жителей города: вода и тепло (единственный — «только один»).

2. Школьный стадион прислонился к старому парку (примыкал).

3. В зале ожидания находилось много командировочных (командированных).

4. Хороший руководитель должен во всем показывать образец своим подчиненным (показывать пример).

5. Проливной ливень заставил нас спрятаться под навес (лишнее слово- проливной).

6. Данный вопрос не играет существенного значения в решении задачи (играть роль).

7. Наши воины свершили много геройских подвигов (героических).

8. Эта выставка обогатит ваш кругозор (расширит).

Задание 13. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово.

1. В своей автобиографии Юрий Владимирович Никулин с благодарностью вспоминает талантливых артистов, с которыми ему довелось работать в цирке и на съёмочной площадке.

2. На семинар собрались молодые физики – будущий передовой авангард отечественной науки.

3. В этом пейзаже не было ни одной кричащей краски, ни одной острой черты в рельефе, но его скупые озёрца, наполненные тёмной и спокойной водой, кажется, выражали главную суть воды больше, чем все моря и океаны.

4. Младшая дочь, регулярно навещавшая родителей, заметила, что с годами у матери, которой было за шестьдесят, стали появляться необоснованные вспышки негодования, иногда отдающие высокомерной спесью.

5. Понятие в философии – это отвлечённая абстракция, представляющая собой обобщённое знание о предмете или явлении.

6. На конференции выступающий большую половину своего доклада посвятил анализу развития машиностроительной отрасли.

7. Вольфганг Амадей Моцарт начал обучаться музыке в раннем детстве и уже в четыре года впервые дебютировал как композитор, сочинив концерт для клавесина с оркестром.

8. После фильма экскурсовод рассказал детям о самых интересных фактах биографии жизни великих художников-импрессионистов.

9. Социализация представляет собой процесс, главная суть которого заключается в том, что человек постепенно усваивает социальный опыт и учится эффективно взаимодействовать с другими людьми.

10. Я напомню вам простую истину: вы родные братья и поэтому должны взаимно помогать друг другу.

Задание 14. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив неверно употреблённое слово.

1. Бóльшую половину жизни Матвей Семёнович ни о чём не беспокоился, жил на широкую ногу, много, но бесцельно путешествовал, а потом что-то резко изменилось: он стал много думать, занялся благотворительностью и даже начал писать книги.

2. Время от времени глава семьи менял расстановку сил в собственном доме, одних возносил, других лишал на время полномочий, держал в грязном теле, с тем чтобы потом снова одарить вниманием и заботой.

3. Поздней осенью, к великому удивлению всех в усадьбе, он неожиданно вернулся с двумя слепцами в неимущей одежде.

4. В его позе было что-то от парадного портрета Вильгельма I; казалось, он взвешивал все за и против сделанного ему предложения и не спешил выразить ответ.

5. Василий Алексеевич звёзд с неба не ловил, но всё же был довольно опытным в военном деле командиром, прошедшим хорошую школу в Семилетнюю войну.

6. При этом в ряде регионов цены практически не изменятся, но будут и такие, где цена на отдельные товары подорожает в полтора раза и даже больше.

7. Чувствуя себя одинокой в своём горе, Наташа бо́льшую половину времени, одна в своей комнате, сидела в углу дивана и пристально смотрела в одну точку.

8. От литераторов критик требовал, чтобы они писали просто и доступно; от художественного произведения он ждал прежде всего ценного содержания, которое могло бы поднять кругозор читателя.

9. Хороший руководитель, без всякого сомнения, заботится о своих подчинённых и стремится показывать им образец во всём.

10. Когда мы бывали на концертах этого популярного артиста, его пение неизменно производило на нас фурор, и мы думали, что гóлоса прекраснее и быть не может, пока не оказались на выступлении Тимофея Дмитриевича.

Тестовые задания

Вариант 1

1.Паронимами не являются слова

а) идеалистический – идеалистичный

б) умственный – интеллектуальный

в) романтический – романтичный

г) криминальный – криминогенный

2. Правильно построены словосочетания

а) продвигать кого-либо по должности

б) повышать в должности

в) ввести деятельность

г) убедиться о достоинствах работы

3. Сочетаются с неодушевленными существительными слова

а) нестерпимый

б) удачливый

в) терпеливый

г) терпимый

4. Правильно построено словосочетание

а) свободная вакансия

б) монументальный памятник

в) хронометраж времени

г) обыкновенное чудо

5. Правильно построено предложение

а) Этот фильм оказал на нее просто неизгладимое впечатление.

б) У меня складывается мысль, что вы неясно представляете себе ситуацию.

в) Они сыграли главную роль в этой истории.

г) Наконец-то этот ребус распутан: задержаны трое бандитов.

6. Правильно построены предложения

а) Если мы одержим успех на выборах, то изменим экономическую ситуацию.

б) Я не хотел бы вдаваться в комментарии по этому вопросу.

в) Мы получили неожиданные результаты.

г) Спортсмен выполнил свои упражнения с пафосом.

7. Правильно построены предложения

а) Определить рейтинг политика непросто.

б) Я против крайностей и скоропостижных выводов.

в) Я не могу отказаться от искушения процитировать Достоевского.

г) Оплатите, пожалуйста, за проезд.

8. Правильными являются сочетания слов

а) самоотверженный проступок

б) главный приоритет

в) презентовать ценный подарок

г) тактический ход

9. Правильными являются сочетания слов

а) дельный взор

б) деловой вид

в) националистический бюджет

г) сатиричное произведение

10. Сочетаются с одушевленными существительными слова

а) шумовой

б) экономичный

в) шумный

г) громкий

Вариант 2

1. Лишним в синонимическом ряду является слово

а) неуч

б) невежа

в) профан

г) невежда

2. Синоним к слову плеоназм

а) избыточность

б) тавтология

в) образность

г) красочность

3. Правильно построены словосочетания

а) прыгать с парашюта

б) предпринять меры

в) заслужил известность

г) приобрел известность

4. Сочетаются с одушевленными существительными слова

а) маломощный

б) экономичный

в) экономный

г) задушевный

5. Правильно построено словосочетания

а) выдающийся виртуоз

б) высокий рейтинг

в) одеть пальто

г) заразная инфекция

6. Правильно построено предложение

а) Мы уделяем большое значение образованию наших школьников.

б) Когда нервничаешь, частенько разыгрывается аппетит.

в) Это не играет никакого значения.

г) Фильм поможет зрителям получить мнение о России.

7. Правильно построены предложения

а) Нам не удалось предвосхитить эти события.

б) Результаты выборов будут подведены после решения суда.

в) Задачи, поставленные нами, достигнуты.

г) Командированные шумели в кабинете администратора

8. Правильными являются сочетания слов

а) главная суть

б) очевидный факт

в) памятный сувенир

г) тактическое обращение

9. Правильно построены словосочетания

а) гостиничный номер

б) лесистая река

в) предварительный аванс

г) практический цвет

10. Правильно построены словосочетания

а) скоропостижное решение

б) уменьшение стоимости

в) прыгать с парашюта

г) подорожание цен

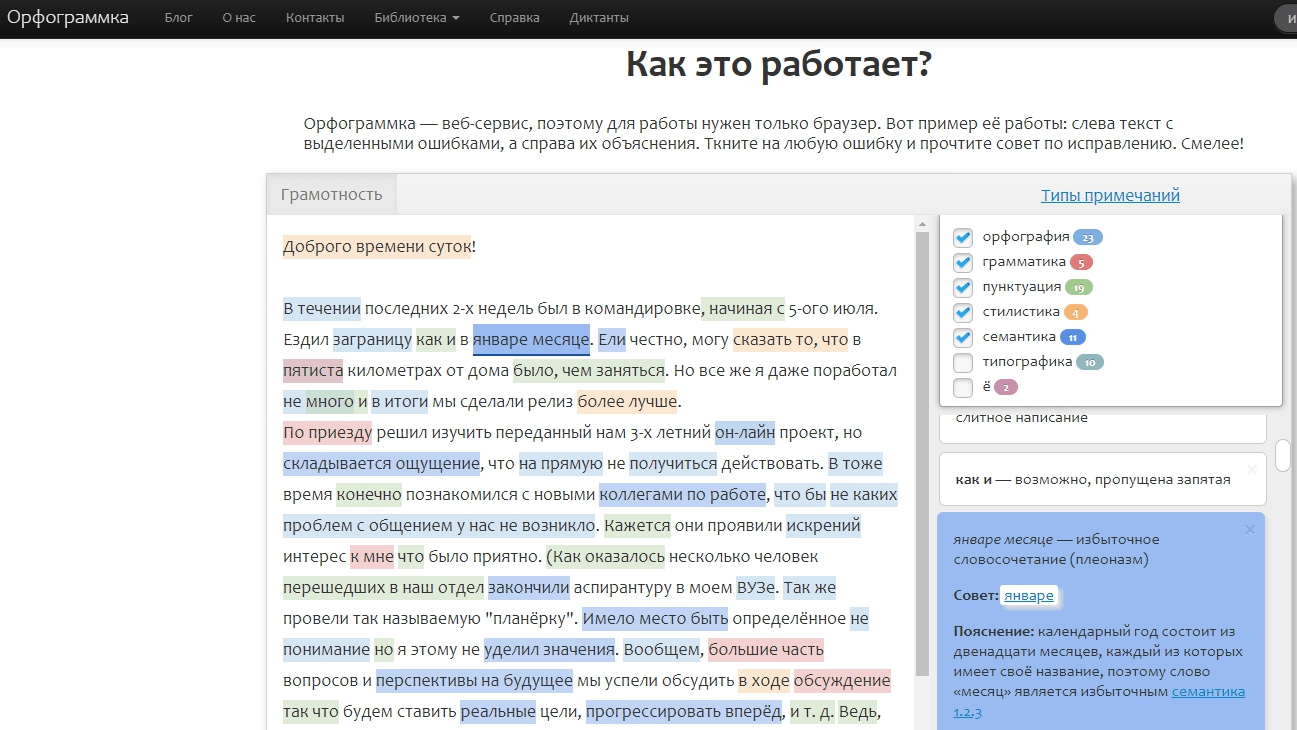

В статье рассмотрены частые лексические ошибки в текстах на сайтах и указано несколько полезных ресурсов, которые помогут от них избавиться. Однако какими бы ни были сервисы проверок, они не могут мыслить как живой человек. Наш небольшой тест определит, насколько хорошо вы помните правила лексики русского языка.

- Примеры распространённых лексических ошибок

- Нарушение лексической сочетаемости слов

- Ошибки в похожих словах

- Ошибки в словах, выражающих отношение друг к другу

- Ошибки из-за невнимательности

- Онлайн-сервисы для проверки на лексические ошибки

- Словари сочетаемости

- 1. Gufo

- 2. КартаСлов.ру

- 3. Грамота.ру

- Сервисы поиска и исправления ошибок в тексте

- 4. Орфограммка

- 5. Текст.ру

- 6. LanguageTool

- 7. Тургенев

- 8. Главред

- Небольшой тест

- Выводы

Лексическая ошибка — это нарушение норм употребления слов, когда слова в предложении не согласуются по смыслу, стилистике или происхождению. Чаще всего такие ошибки связаны с неразграничением паронимов (например, представить/предоставить должность), синонимов (мне было печально/грустно) и близких по значению слов (обратно/снова прочитать книгу).

В среднем лексикон человека составляет 6000 слов. Причины их неправильного употребления часто кроются в отсутствии конкретного слова в активном словарном запасе автора или банальной невнимательности. Сегодня мы рассмотрим на примерах распространённые лексические ошибки в текстах на сайтах и приведём парочку полезных ресурсов. А в конце статьи желающие смогут пройти небольшую тестовую проверку на знание правил написания некоторых слов русского языка.

Примеры распространённых лексических ошибок

На изображении ниже представлены основные виды лексических речевых ошибок в русском языке и их типичные примеры.

Теперь разберём детальнее самые популярные из них.

Нарушение лексической сочетаемости слов

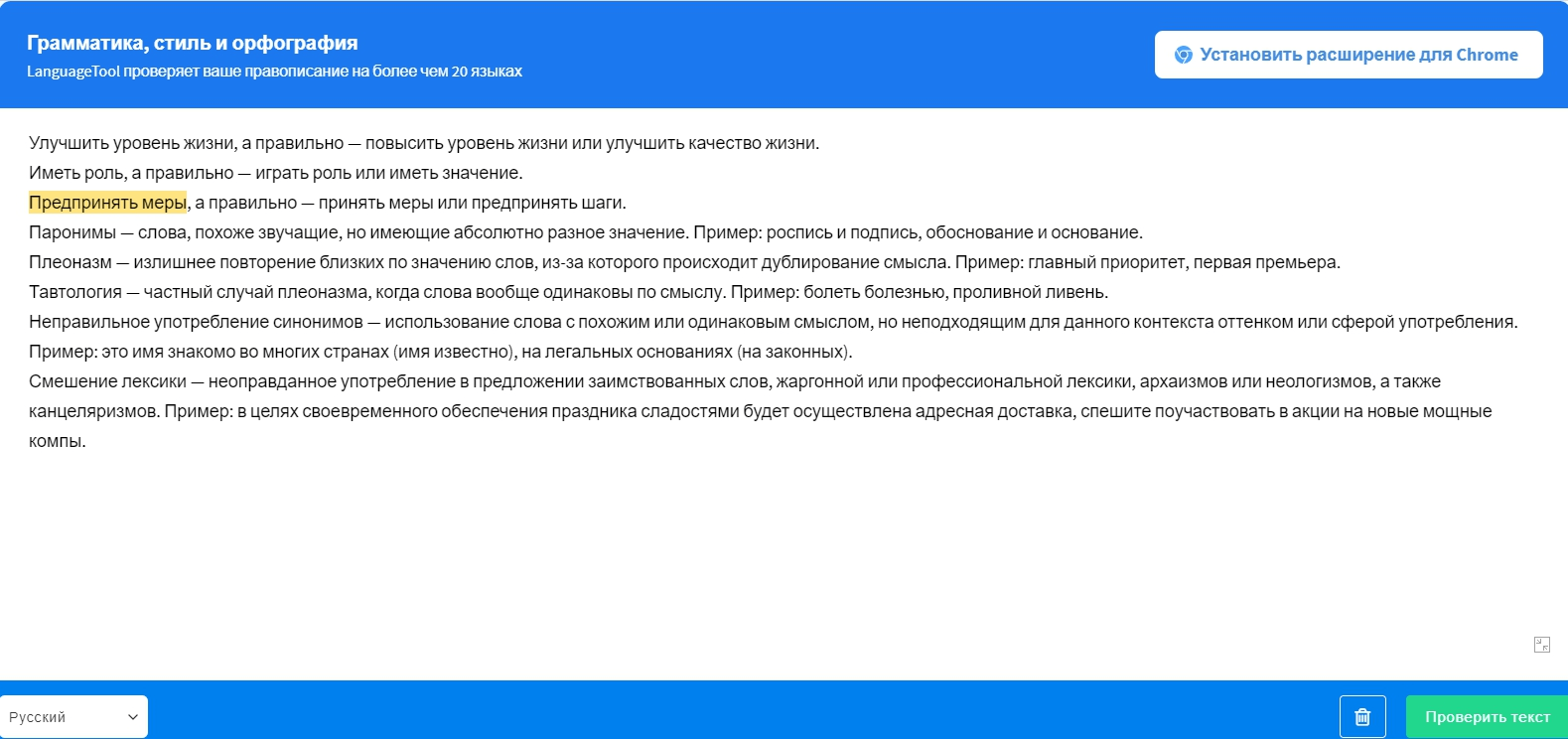

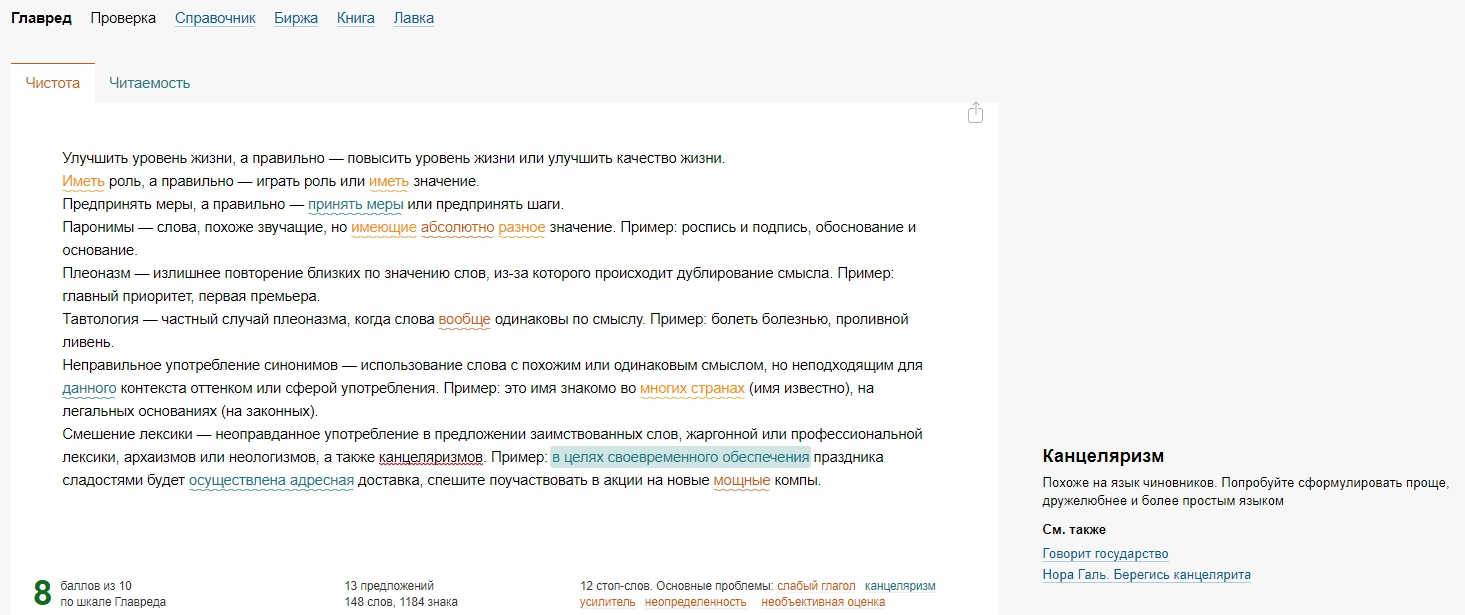

Русский язык богат на слова и словосочетания со схожими значениями, в которых легко запутаться. Употребление одного компонента в составе другой фразы и приводит к речевым ошибкам, связанным с нарушением лексической сочетаемости слов.

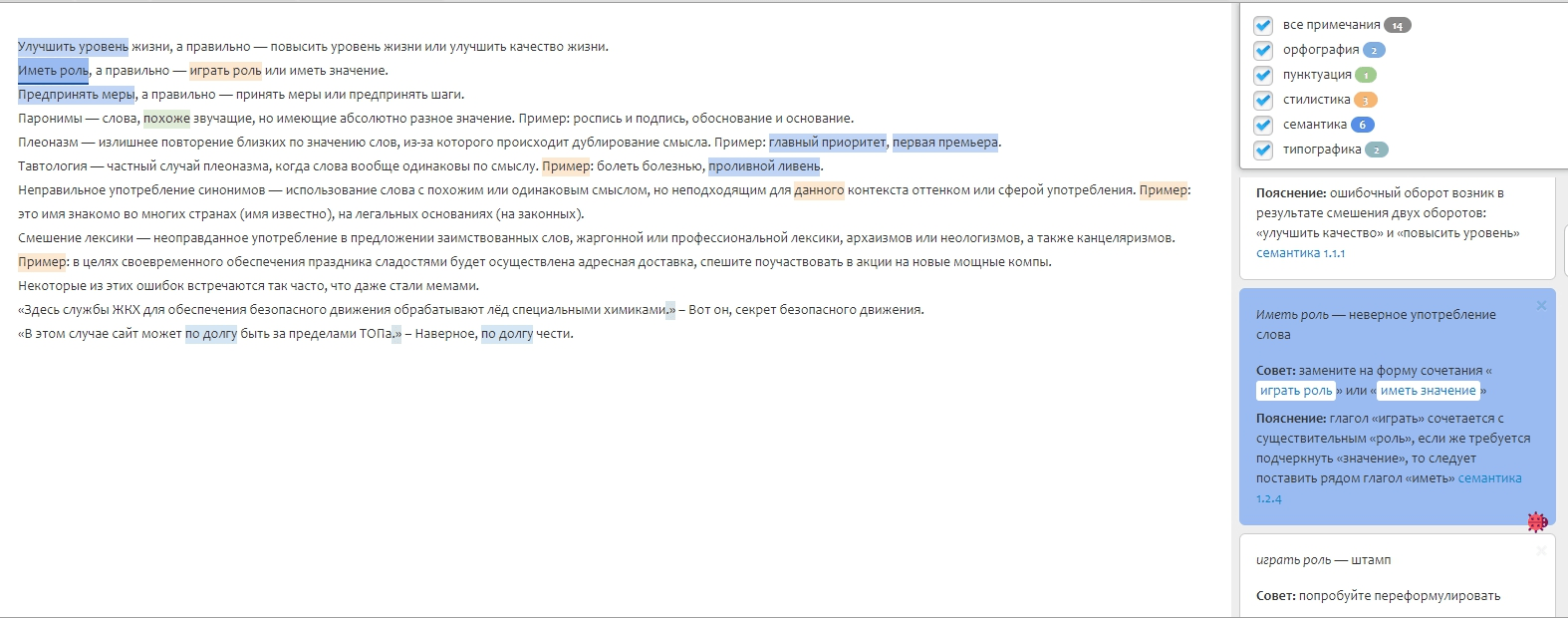

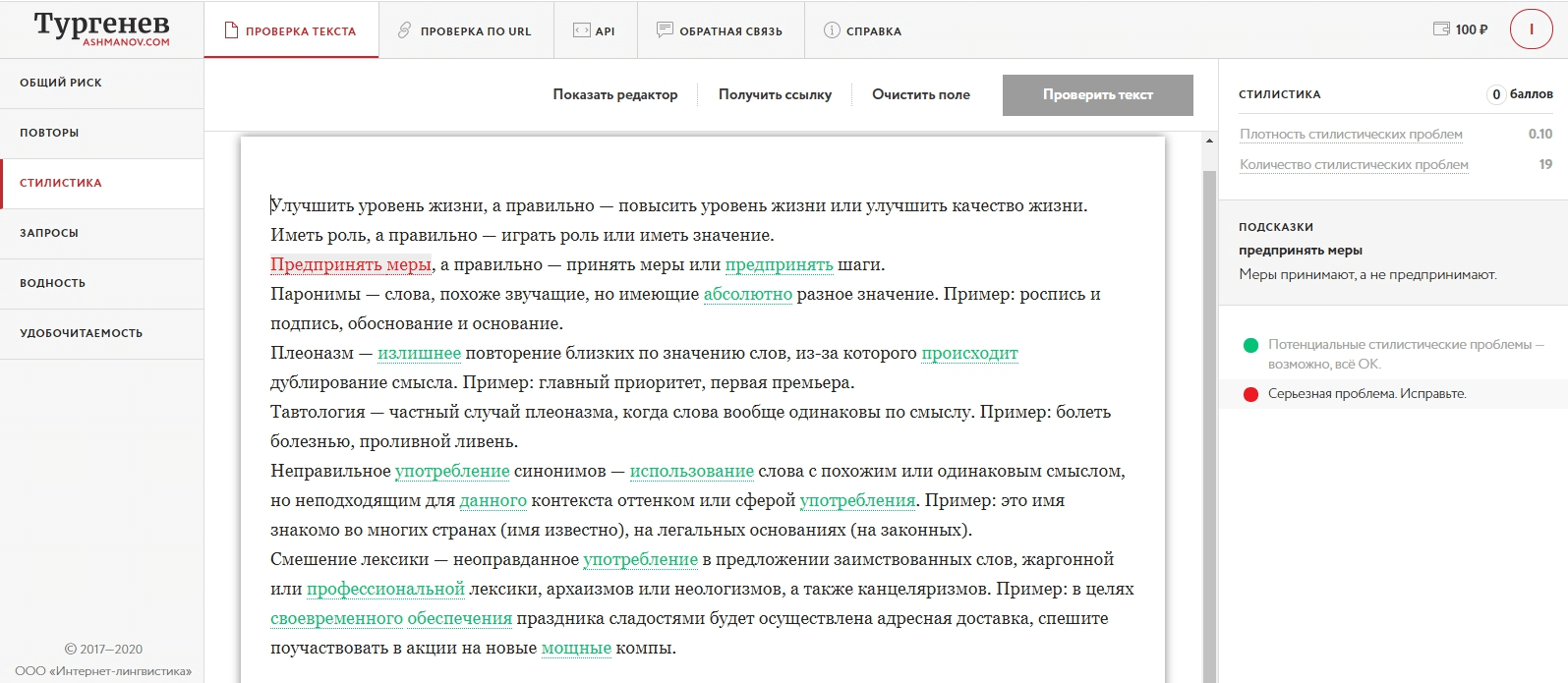

Типичным примером таких ошибок являются фразы:

- Улучшить уровень жизни, а правильно — повысить уровень жизни или улучшить качество жизни.

- Иметь роль, а правильно — играть роль или иметь значение.

- Предпринять меры, а правильно — принять меры или предпринять шаги.

Что касается практики, то часто на сайтах интернет-магазинов можно встретить словосочетания, значение которых противоречит общей логике повествования. Приведём несколько примеров:

- Слово «прейскурант» уже содержит понятие стоимости услуг, слово «цен» лишнее.

![]()

- Глагол «одолжить» обозначает «дать в долг», а не «занять».

- Цены могут быть низкими или высокими, товары – дорогими или дешёвыми.

![]()

- «Изобрести» – это открыть то, чего не было ранее. Употреблять это слово следует лишь для обозначения чего-либо нового.

Ошибки в похожих словах

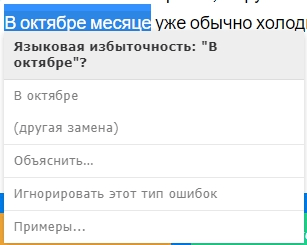

Один из самых частых типов лексических речевых ошибок — неправильное употребление похожих по смыслу или звучанию слов. Среди них встречаются:

- Паронимы — слова, похоже звучащие, но имеющие абсолютно разное значение. Пример: роспись и подпись, обоснование и основание.

- Плеоназм — избыточное повторение близких по значению слов, из-за которого происходит дублирование смысла. Пример: главный приоритет, первая премьера.

- Тавтология — частный случай плеоназма, когда слова вообще одинаковы по смыслу. Пример: болеть болезнью, проливной ливень.

- Неправильное употребление синонимов — использование слова с похожим или одинаковым смыслом, но неподходящим для данного контекста оттенком или сферой употребления. Пример: это имя знакомо во многих странах (имя известно), на легальных основаниях (на законных).

- Смешение лексики — неоправданное употребление в предложении заимствованных слов, жаргонной или профессиональной лексики, архаизмов или неологизмов, а также канцеляризмов. Пример: в целях своевременного обеспечения праздника сладостями будет осуществлена адресная доставка, спешите поучаствовать в акции на новые мощные компы.

Некоторые из этих нарушений встречаются так часто, что даже стали мемами.

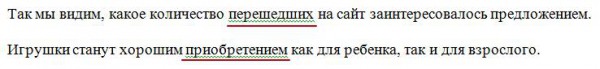

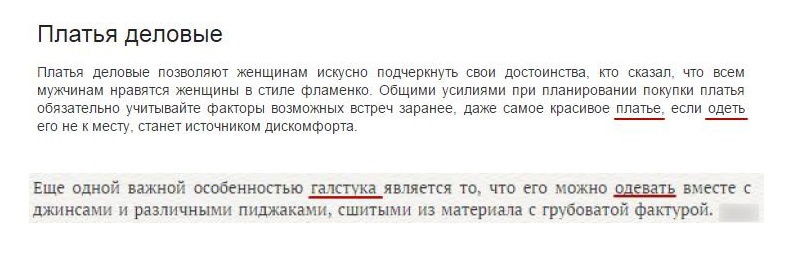

- Одна из самых распространённых пар – слова «одеть» и «надеть».

Не запутаться помогает поговорка «Надевают одежду, одевают Надежду»: одевать правильно кого-то, а надевать – что-то.

Неправильно:

Правильно:

- Неправильное употребление также часто встречается в паре «эффектный/эффективный».

«Эффектный» – производящий впечатление, а «эффективный» – приводящий к нужному результату.

Неправильно:

Правильно:

Ошибки в словах, выражающих отношение друг к другу

Лексические единицы, отображающие отношение слов друг к другу, называют гиперонимами (обозначают более общее родовое понятие) и гипонимами (когда говорят о более частном понятии). Например, гиперонимом по отношению к слову «стол» будет «мебель», к слову «роза» – «цветок».

![]()

С точки зрения логики, это предложение построено неправильно, т. к. туфли – это и есть обувь.

Ошибки из-за невнимательности

Часто авторы попросту не перечитывают написанное, и в результате получается нелепица. Вот два забавных примера:

- «Здесь службы ЖКХ для обеспечения безопасного движения обрабатывают лёд специальными химиками» – Вот он, секрет безопасного движения.

- «В этом случае сайт может по долгу быть за пределами ТОПа» – Наверное, по долгу чести.

Онлайн-сервисы для проверки на лексические ошибки

Приведённые сервисы не новы – они лишь популярнее других ресурсов, используемых нами. Ниже вкратце расскажем почему.

Словари сочетаемости

По словарям обычно проверяется сочетаемость слов и подбираются более подходящие синонимы.

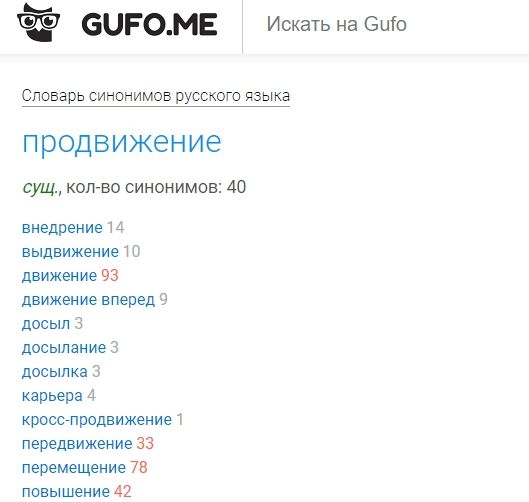

1. Gufo

Gufo.me — на этом ресурсе можно быстро найти любой словарь, в том числе и словарь синонимов.

Основное достоинство – выбрав, например, слово в том же словаре синонимов, ресурс сразу покажет это слово и в других словарях:

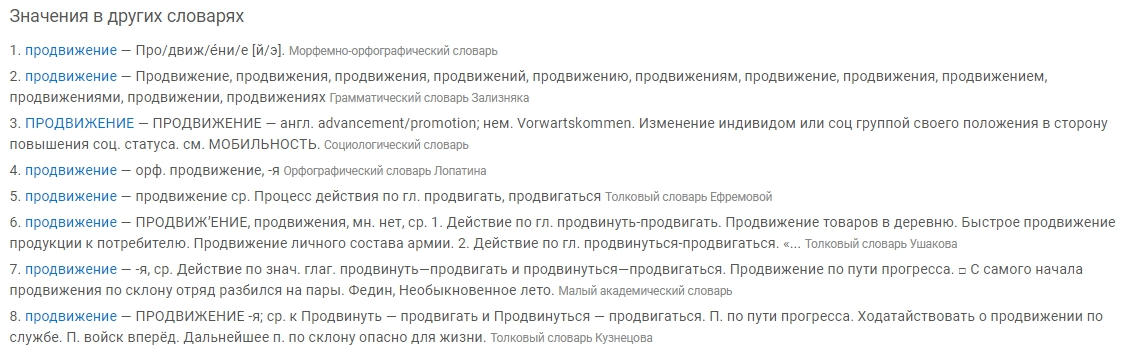

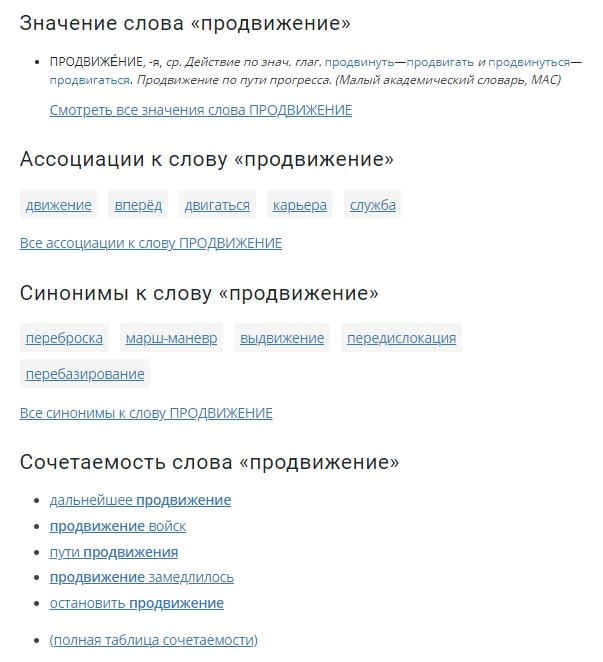

2. КартаСлов.ру

Kartaslov.ru — онлайн-словарь связей слов и выражений, в том числе есть ассоциации, синонимы и лексическая сочетаемость слов русского языка. В нём удобно проверять устойчивые фразы.

Сервис, кроме традиционных источников информации в виде словарей, использует алгоритмы машинного обучения и искусственный интеллект. Есть достаточно обширная база контекстов употребления слов.

3. Грамота.ру

Gramota.ru — главный интернет-просветитель по русскому языку.

Наряду с официальными учебными пособиями, здесь есть ответы на тысячи вопросов от «справочной службы русского языка», а также задания для тренировки грамотности.

Сервисы поиска и исправления ошибок в тексте

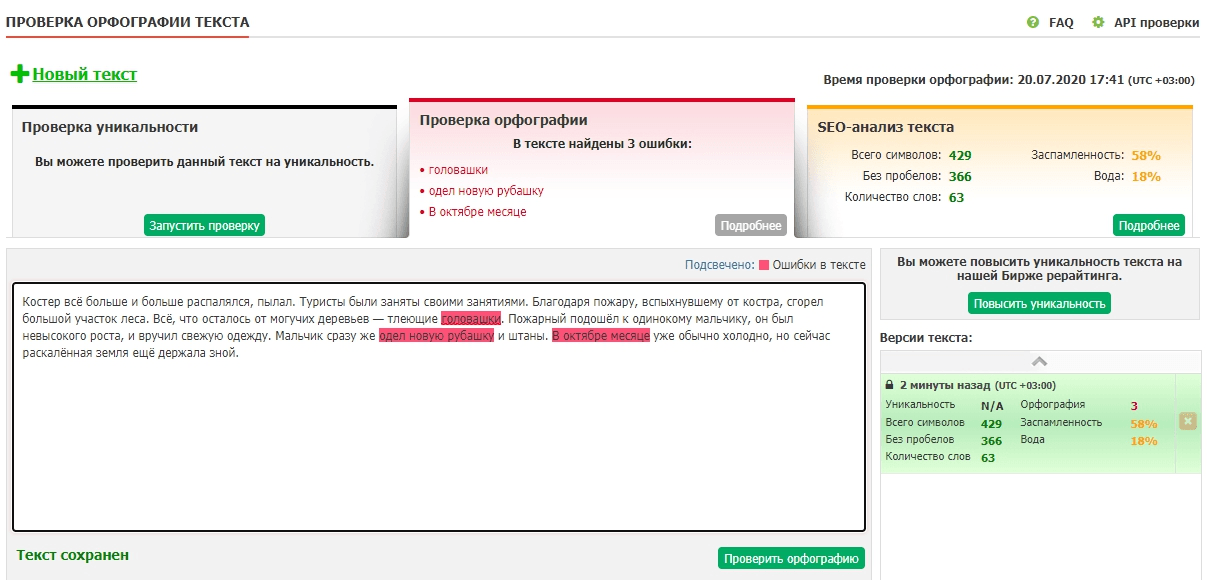

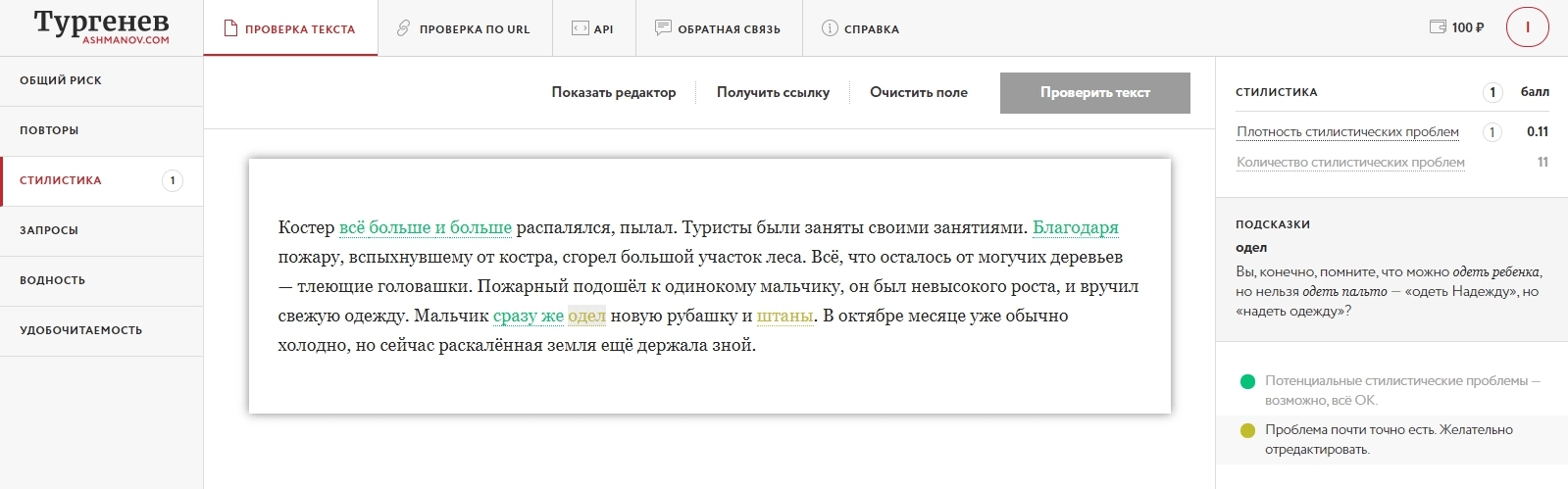

Далее перечислим непосредственно программы, с помощью которых можно найти лексические ошибки в готовом тексте. Для этого протестируем их на примерах, упомянутых выше, а также специально составленном с лексическими ошибками проверочном тексте:

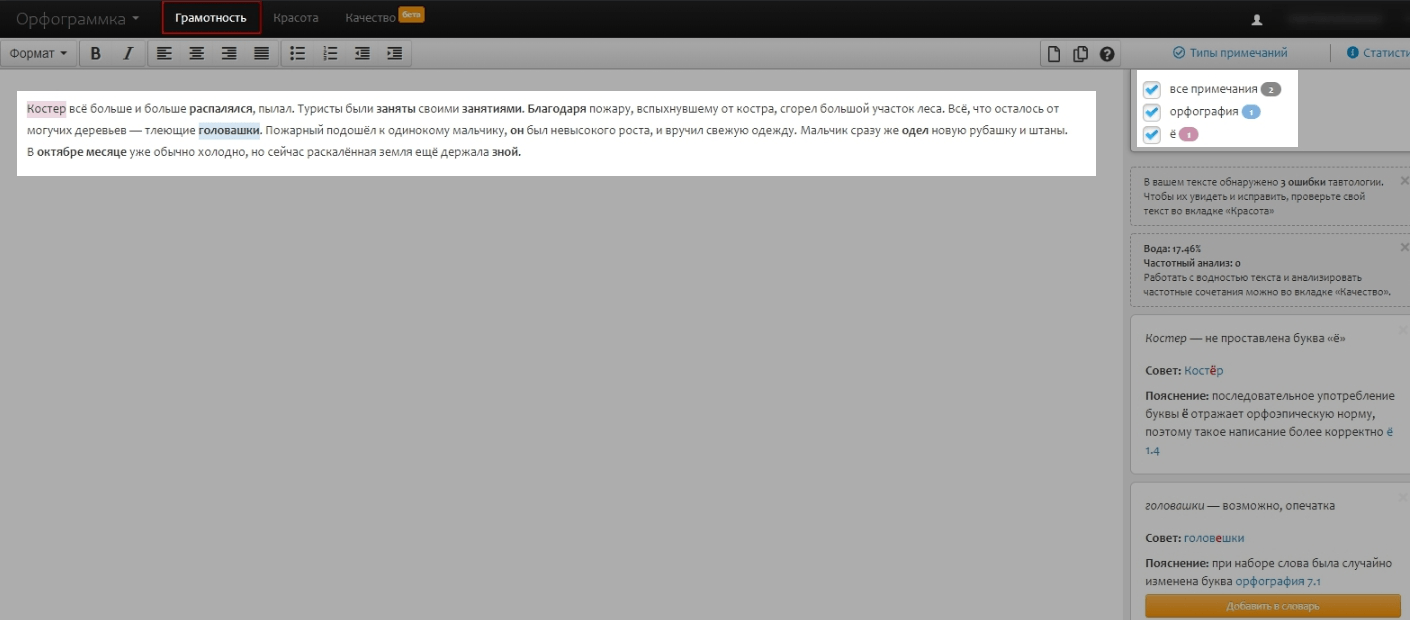

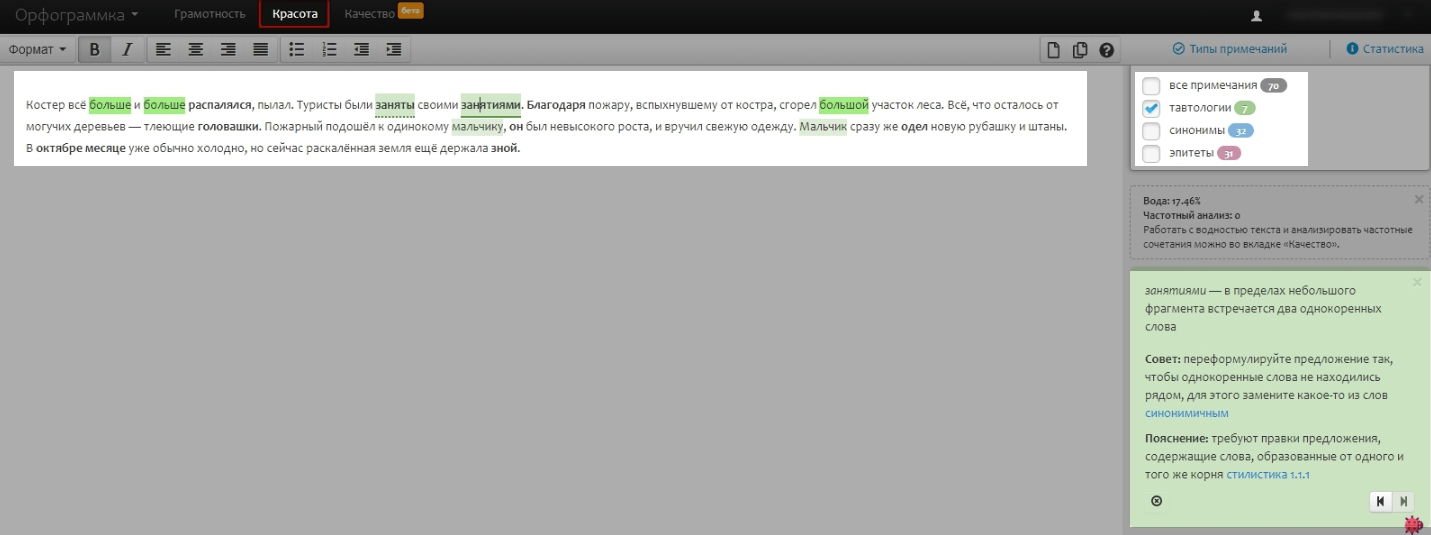

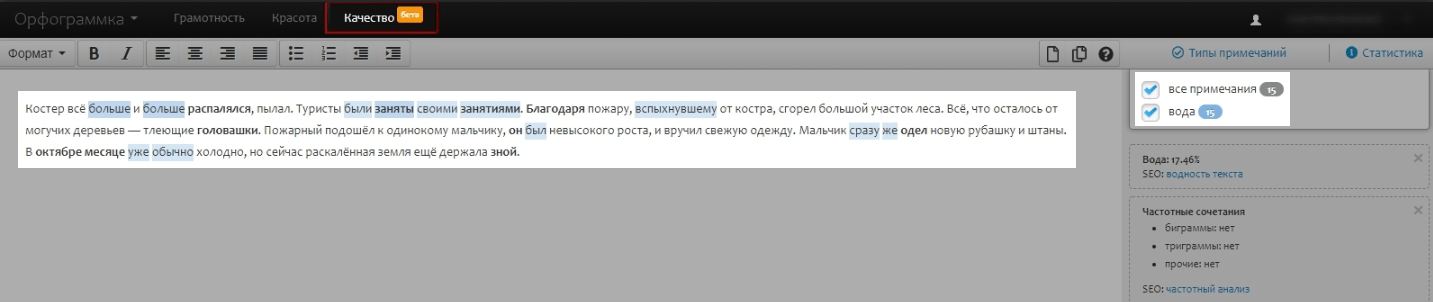

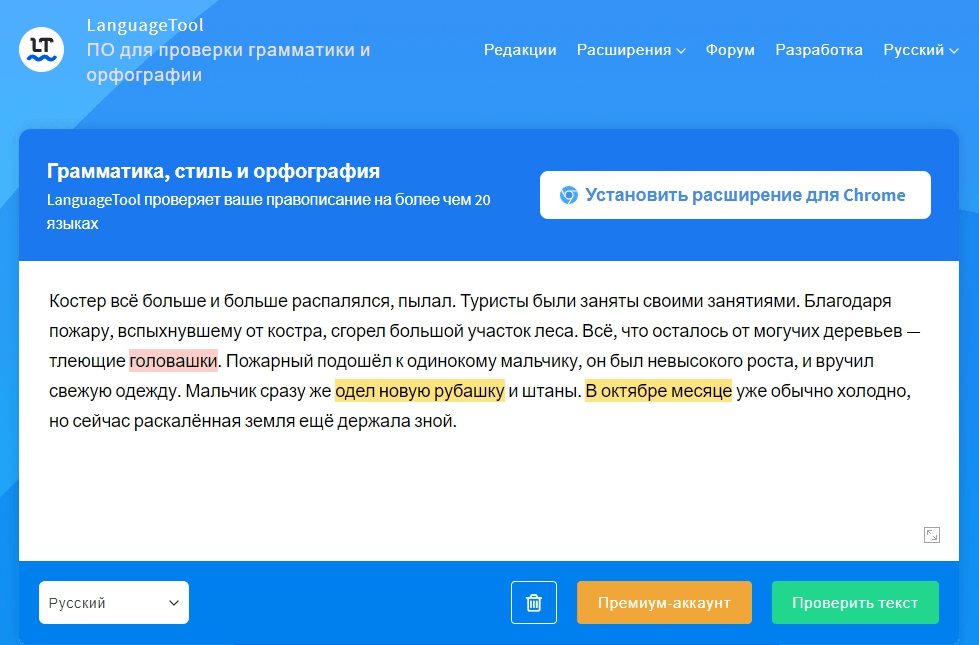

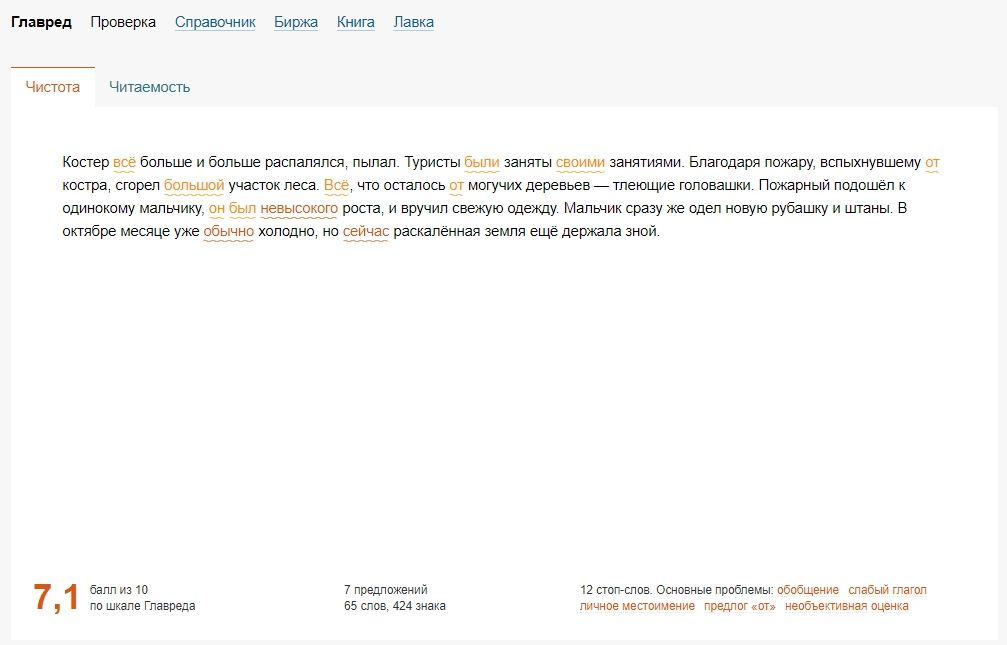

Костёр всё больше и больше распалялся, пылал. Туристы были заняты своими занятиями. Благодаря пожару, вспыхнувшему от костра, сгорел большой участок леса. Всё, что осталось от могучих деревьев — тлеющие головашки. Пожарный подошёл к одинокому мальчику, он был невысокого роста, и вручил свежую одежду. Мальчик сразу же одел новую рубашку и штаны. В октябре месяце уже обычно холодно, но сейчас раскалённая земля ещё держала зной.

4. Орфограммка

Orfogrammka.ru — по нашему опыту, лучший онлайн-сервис для исправления ошибок в тексте (особенно лексических), так как он находит больше всего несоответствий и даёт подробные пояснения к каждому из них.

Сервис платный, минимальный пакет — 100 рублей за 100 000 знаков.

Он экономит много времени редакторам и имеет широкий функционал для проверки текста по многим направлениям:

- Грамотность — для исправления всех видов ошибок.

- Красота — для подбора благозвучных слов, синонимов и эпитетов. На этой вкладке устраняется тавтология, так что можно считать её наиболее подходящей для проверки лексики.

- Качество — оценивает SEO-параметры: воду, частотные и неестественные сочетания.

В нашем хитром тексте Орфограммка нашла только 2 лексические ошибки из 9, но при проверке примеров, которые мы упоминали выше, сервис обнаружил 7 ошибок — в целом он неплохо умеет с ними справляться.

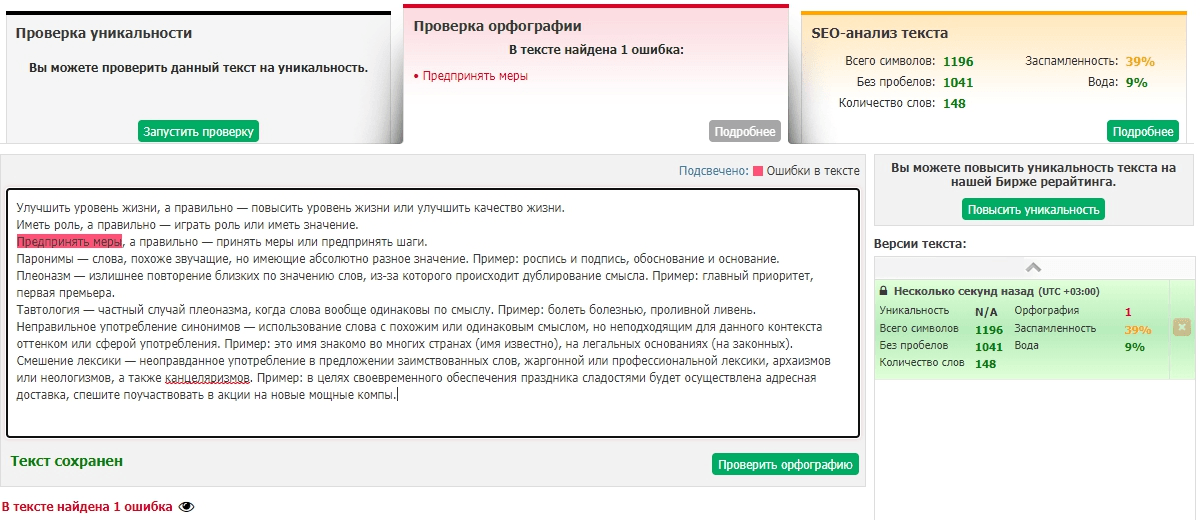

5. Текст.ру

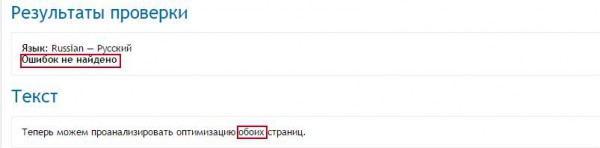

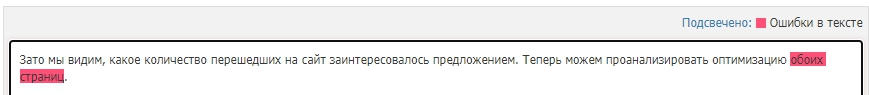

Text.ru — условно-бесплатный сервис для онлайн-проверки, придёт на помощь не только в лексике. Позволяет найти орфографические, пунктуационные и некоторые лексические ошибки в предложениях.

В проверочном тексте найдено 3 из 9 — что уже лучше, но всё-таки сервис заточен на орфографию. В других предложениях text.ru нашёл только одно нарушение.

Зато иногда Word ошибается в пунктуации:

А Advego – в согласовании числительного и существительного:

У text.ru таких грехов нет.

В целом для проверки лексики его применять можно, но с осторожностью. Мы его чаще всего используем, когда нужно узнать уникальность текста.

6. LanguageTool

Languagetool.org — многоязыковой бесплатный онлайн-сервис для исправления грамматики, орфографии и речевых ошибок в тексте. Есть расширение для Chrome, которое позволяет находить ошибки в текстах прямо на сайте.

Данный сервис определил 3 из 9 лексических ошибок в первом примере, а во втором — лишь одну. Результат такой же, как у text.ru.

Но LanguageTool удобен тем, что к каждому выделению есть комментарии, примеры, а также возможность настройки под себя.

7. Тургенев

Turgenev.ashmanov.com — сервис, известный SEO-специалистам, так как умеет проверять текст на «Баден-Баден» (хотя если страница всё же просела, то нет более верного способа, чем проверка вручную).

Но Тургенев также неплохо показывает стилистические ошибки в предложениях, тем более что вкладка «стилистика» бесплатна.

В нашем проверочном тексте Тургенев распознал 2 нарушения лексических норм из 9, а в других примерах предложений тоже 2 (одна из которых канцеляризм).

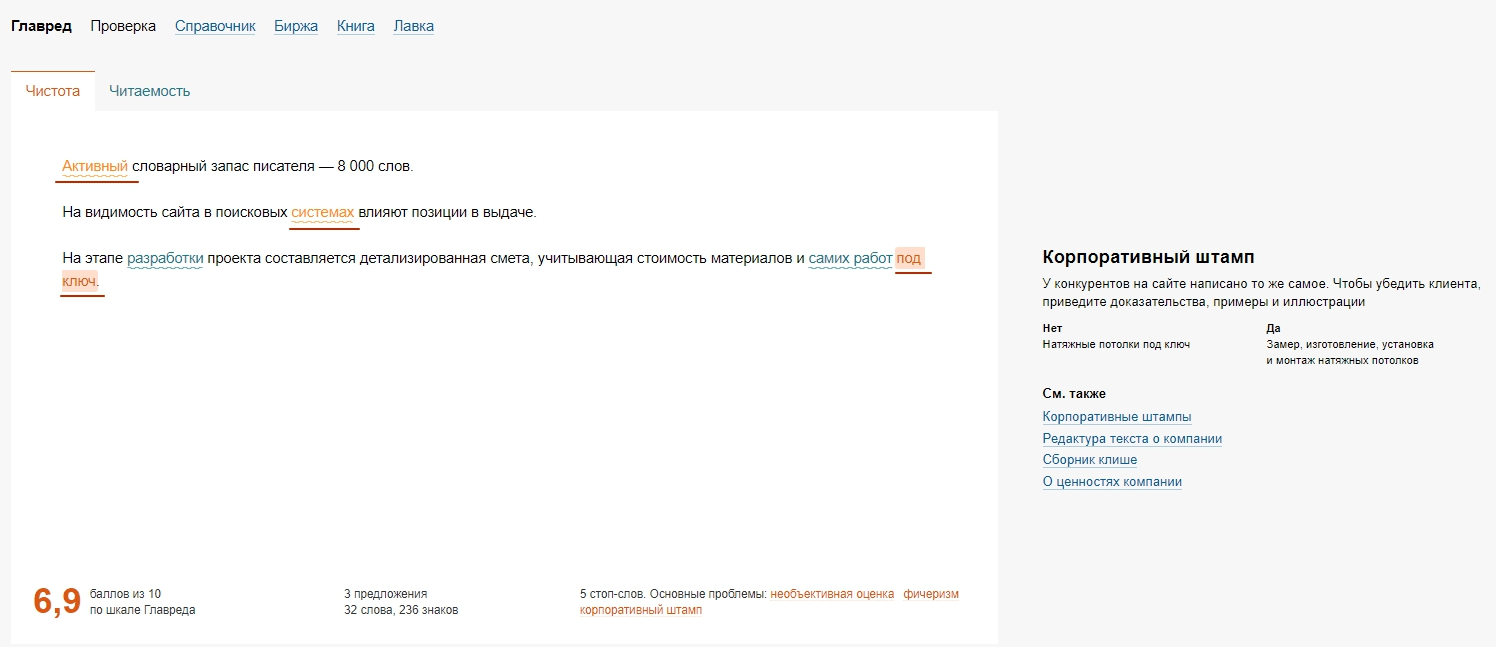

8. Главред

Glvrd.ru — очень полезный ресурс, помогает избавить текст от водянистых конструкций и стилистических ошибок.

Однако будьте осторожны – порой он не распознаёт термины и ругается на ключевые слова (а они в некоторых нишах обязательны).

Он вовсе не распознал лексические ошибки в проверочном тексте.

А в примерах предложений заметил только канцеляризм.

Хотя Главред больше подходит для улучшения читаемости и красоты текста, чем для поиска конкретных ошибок, его всё ещё полезно использовать для чистки лексики от лишних конструкций.

Небольшой тест

Наша маленькая тестовая проверка поможет узнать, насколько хорошо вы помните нормы русского языка.

Выводы

Используя онлайн-сервисы, помните о том, что каким бы ни был ресурс – это алгоритм, который не всегда правильно оценивает контекст и не может мыслить так, как мыслит человек. Вычитку текстов на сайтах лучше доверить живым людям.

Приведённые выше сервисы помогут вам с лексикой текстов на сайте – по ним можно узнать значение конкретного слова, проверить текст на «воду» и т. п.

Еще по теме:

- Здесь должен быть заголовок. Что делать, когда не знаешь, как назвать статью?

- Создавая идеальный текст: 5 сервисов в помощь копирайтеру

- Как писать SEO-тексты для людей, которые полюбит Яндекс?

- Что и как писать на главной. Текст, который говорит

- Как раскусить горе-копирайтера и оптимизировать работу на бирже

Очень часто написание заголовка к статье становится довольно мучительным процессом. В сети много советов по созданию заголовков. В данной статье мы остановимся на тех рекомендациях,…

При написании или правке текстов копирайтер опирается на такие показатели: читабельность; грамотность; уникальность; раскрытие темы. Но есть моменты, которые сложно проверить самому. Верно ли использовано…

SEO-тексты – тексты, ориентированные, в первую очередь, на поисковые алгоритмы, а не на людей. Обычно они малоинформативны, содержат неестественные речевые обороты, избыточные повторы ключевых фраз….

«Текст, написанный таким простым языком, выглядит непрезентабельно» — считают многие владельцы сайтов. Мы же считаем, что текст должен «разговаривать» с посетителями. Чтобы объяснить, что мы имеем…

Вы подготовили ТЗ копирайтеру, разместили его на бирже и теперь не знаете, как выбрать хорошего автора. Есть ряд нюансов, благодаря которым можно определить, насколько хорошо…

Есть вопросы?

Задайте их прямо сейчас, и мы ответим в течение 8 рабочих часов.

вернуться на страницу «Культура речи«, «Таблицы«, «Лексика в таблицах«, на главную

Речевые ошибки – одна из самых проблемных тем. Да, надо работать над своей речью, совершенствовать культуру речи, знать типы речевых ошибок. Но что делать, если уже в данную минуту надо выполнить задание: 1. обнаружить речевые ошибки и 2. исправить их?

Вот ситуация, когда полезно впасть в детство: превратиться в пятилетнего почемучку. В предложении почти все слова связаны друг с другом, то есть от одного слова можно поставить вопрос к другому.

Пример №1: «Постоянно проявлять заботу и помощь о пожилых людях»

Проявлять когда? – постоянно; проявлять что? – заботу; проявлять что? – помощь. Упс! Помощь оказывают, а не проявляют. Слова заботу и помощь нельзя включать в ряд однородных членов предложения.

Исправление: «Постоянно проявлять заботу о пожилых людях и оказывать им помощь»

Пример №2: «Татьяна и Владимир познакомились, когда оба были женаты».

Татьяна и Владимир что сделали? – познакомились; были женаты кто? — оба (Татьяна и Владимир). Уточняем: что мы узнали о Владимире? – был женат; что мы узнали о Татьяне? – была жената. Упс! Татьяна была замужем. Собирательное числительное оба замещает сущ. (Татьяна и Владимир), которые не могут относиться к одному сказуемому «были женаты»

Исправление: «Татьяна и Владимир познакомились, когда она была замужем, и он был женат».

Пример №3: «В 19-м веке в Ленинграде было закрыто несколько типографий».

Было закрыто когда? – в 19-м веке; было закрыто где? – в Ленинграде. Вот она – ошибка:

нарушение хронологии при использовании слов, относящихся к другой эпохе (анахронизм).

Исправление: «В 19-м веке в Санкт-Петербурге было закрыто несколько типографий».

Пример №4: «Французское трио оставило захватывающее впечатление»

Трио какое? – французское; трио что сделало? – оставило; оставило что? – впечатление; впечатление какое? – захватывающее. Все нормально.

Переходим к анализу лексического значения слова. Захватывающий – действительное причастие от глагола захватить. Захватить можно внимание (захватывающий детектив, вид…), а не впечатление. Впечатление может быть большим, хорошим, благоприятным, ярким, незабываемым, неизгладимым…

Исправление: «Французское трио оставило неизгладимое впечатление».

Пример №5: «Вдруг она заметила: по коридору идет кот на цыпочках».

Идет кто? – кот; идет как? – на цыпочках. Если значение слова «цыпочки» неизвестно, пользуемся словарем (на кончиках пальцев). Что хотел сказать человек, используя это слово по отношению к коту. Человек идет на цыпочках, чтобы не топать каблуками, чтобы незаметно подкрасться. Ключевое слово – «крадется»

Исправление: «Вдруг она заметила: по коридору крадется кот».

Употребление слова в несвойственном ему значению – лексическая ошибка, которая встречается очень часто. Рецепт: пользоваться толковыми словарями.

Следствием употребления слова в несвойственном ему значением тесно связана еще одна лексическая ошибка: нарушение правил смыслового согласования.

Примеры:

Мы можем влипнуть в переплет. Фразеологизм попасть в переплёт – попасть в затруднительное, опасное или неприятное положение. Влипнуть (разг.-сниж.) синоним этого фразеологизма. Использовать можно только один вариант из синонимов в соответствии с допустимой стилистикой.

Гражданка обратилась с заявлением о разводе брака (разводятся люди, брак расторгается).

Все было вывернуто из шкафов на пол (можно платье вывернуть наизнанку, а из шкафа можно все вывалить, выкинуть).

Под тенистыми деревьями удобно примостились туристы (примоститься – устроиться где-л. не очень удобно).

Их помнят только отъявленные любители спортивной статистики. На запрос в поисковике «ассоциации к слову отъявленный» в выдаче: головорез, негодяй, лжец, мерзавец, мошенник, плут… Далеко от синонимов к слову «любители»

Если требуется определить причину ошибки, назвать ее, делаем это в последнюю, а не в первую очередь. Когда ошибка обнаружена, предложение исправлено, появляется подсказка к ответу на этот вопрос. Название ошибки можно найти, например, в таблицах «Речевые ошибки» на стр. https://grammatika-rus.ru/oshibki-grammaticheskie-i-rechevye-2/

Остались вопросы — задай в обсуждениях https://vk.com/board41801109

Усвоил тему — поделись с друзьями.

Тест на тему Речевые ошибки

Тест на тему Культура речи

Тест на тему Лексические нормы

#обсуждения_русский_язык_без_проблем

вернуться на страницу «Культура речи«, «Таблицы«, «Лексика в таблицах«, на главную

Классификация ошибок по русскому языку: таблица с примерами

Оценка за письменную работу по русскому языку может быть снижена, даже если в словах ошибок нет, да и знаки препинания расставлены правильно. Дело в том, что ошибки бывают и другие: грамматические, стилистические, речевые и так далее.

Относительно того, какая пунктуационная или орфографическая ошибка допущена в письменной работе по русскому языку, у школьников и их родителей редко возникают сомнения. Все видно из поправок учителя. А вот в случае обнаружения в работе речевых, грамматических, логических и фактических ошибок возникают вопросы.

Федеральным институтом педагогических измерений (ФИПИ) были разработаны рекомендации для учителей-словесников, проверяющих контрольные работы школьников, по классификации ошибок, которые в этих работах встречаются.

Ниже вы найдете краткую характеристику типичных ошибок, составленную на основе «Методических материалов для председателей и членов предметных комиссий субъектов Российской Федерации по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ» и «Методических рекомендаций по подготовке к итоговому сочинению». Последний документ касается творческих работ (сочинений, изложений), которые учащиеся выполняют зимой для допуска к ЕГЭ.

Что такое речевая ошибка

Речевая ошибка — это неправильное употребление слов. В отличие, например, от грамматической, ее можно увидеть только в контексте.

Ошибки делают нашу речь неточной, некрасивой и даже непонятной.

Это может быть неправильное применение синонимов, антонимов, омонимов, неудачное употребление выразительных средств, неуместное использование диалектизмов, жаргонизмов, а также плеоназм (наличие в высказывании слов, имеющих одно и то же значение) и тавтология (повторение одинаковых или однокоренных слов).

Для наглядности классификация речевых ошибок по видам, с примерами и исправлениями, представлена в таблице:

Вот еще показательные примеры предложений с речевыми ошибками:

- Ему захотелось заглянуть на небо (неразличение оттенков значения слова, вносимых приставкой или суффиксом, правильно-взглянуть).

- Мы назначили встречу после дождичка в четверг (искажение образного значения фразеологизма в неудачно сформулированном контексте).

- Прозвучал не грустный, но и не минорный мотив (неверное построение антитезы и выбор антонимов).

- В этом пространстве располагался офис (ошибочный выбор синонима, правильно-помещение).

- Этот писатель написал много замечательных рассказов (тавтология — повторение близких по смыслу слов).

- Дождь шел всю ночь. Дождь даже не собирался заканчиваться (неоправданные повторения слова).

- Когда я вышел на улицу, то встретил своих друзей. Когда мы поболтали, я пошел в школу (однообразие в составлении предложений).

Если умные взрослые способны контролировать свою речь, то у детей это процесс иного рода. Богатый русский язык дает широкий простор для неуемной детской фантазии и творчества.

Детское словотворчество, результат которого хоть и не соответствует языковым нормам, но в полной мере раскрывает, по словам К. И. Чуковского, творческую силу ребенка, его поразительную чуткость к языку.

Особенно часто речевые ошибки можно встретить у младших школьников. Окунаясь с головой в процесс познания, они допускают их, не задумываясь, на ходу исправляют, совершают новые и так постигают все премудрости родного языка.

Самые распространенные у них ошибки в речи — это:

- неправильное склонение по падежам (исполнение мечт);

- неверное употребление слов во множественном или единственном числе (одна качель);

- произвольное словообразование (дватый вместо второй);

- неточное использование предлогов (ходили в концерт).

В целом, допускаемые учащимися речевые ошибки можно подразделить на типы: лексико — стилистические, морфолого — стилистические, синтаксисо — стилистические.

Причины речевых ошибок

Почему мы совершаем ошибки в своей речи?

Причинами речевых ошибок принято считать:

- влияние среды;

- низкий уровень речевых навыков;

- индивидуальные особенности речи.

Речь окружающих оказывает влияние и на нашу речь. Это может быть диалектная, просторечная лексика (одежа, скипятить, послабже), а также не всегда соответствующая нормам литературного языка речь средств массовой информации.

Неправильное употребление лексических средств выразительности, непонимание значения употребляемых слов, склонение несклоняемых существительных и неверное согласование с ними прилагательных, ошибки типа “масло масляное”, несочетаемые слова — все это говорит о невысоком уровне речевых навыков.

Индивидуальные особенности речи, связанные с отклонением от норм литературного словоупотребления, могут выражаться в неуместном повторении какого-либо слова или выражения, склонности к использованию иностранных слов в разговоре, постоянном проглатывании слов в предложениях.

Наиболее распространённые лексические ошибки

- Неправильный выбор слова (костный тип мышления, проанализировать жизнедеятельность писателей), неточный выбор синонима (за ответ я получил прекрасную оценку).

- Нарушение норм лексической сочетаемости (стадо зайцев, под гнётом гуманности).

- Противоречие между замыслом говорящего и эмоционально-оценочными оттенками значения слова (Пушкин правильно выбрал дорогу жизни и пошёл по ней, оставляя несмываемые следы. Он внёс непосильный вклад в развитие России).

- Употребление анахронизмов, т. е. исторически несовместимых понятий (Ломоносов поступил в институт);

- Смешение понятий из разных культур (Ломоносов жил за сотни миль от столицы).

- Неверное употребление фразеологизмов (Надо вывести его на свежую воду).

Лексическая сочетаемость

Часто речевые ошибки происходят из-за того, что словосочетания строятся неверно, состоят из слов, не сочетающихся друг с другом:

Благодаря неосторожному обращению с огнём, лес выгорел. (Нужно: Из-за неосторожного обращения с огнём лес выгорел.)

Большое значение в наше время играет бережное отношение к природе. (Нужно: Большое значение в наше время имеет бережное отношение к природе.)

Конспект урока по русскому языку «Лексические нормы». Другие конспекты по разделу «Языковые нормы»:

- Синтаксические нормы

- Морфологические нормы

- Орфоэпические нормы

- Языковые нормы (общее)

Ошибки в похожих словах

Один из самых частых типов лексических речевых ошибок — неправильное употребление похожих по смыслу или звучанию слов. Среди них встречаются:

- Паронимы — слова, похоже звучащие, но имеющие абсолютно разное значение. Пример: роспись и подпись, обоснование и основание.

- Плеоназм — избыточное повторение близких по значению слов, из-за которого происходит дублирование смысла. Пример: главный приоритет, первая премьера.

- Тавтология — частный случай плеоназма, когда слова вообще одинаковы по смыслу. Пример: болеть болезнью, проливной ливень.

- Неправильное употребление синонимов — использование слова с похожим или одинаковым смыслом, но неподходящим для данного контекста оттенком или сферой употребления. Пример: это имя знакомо во многих странах (имя известно), на легальных основаниях (на законных).

- Смешение лексики — неоправданное употребление в предложении заимствованных слов, жаргонной или профессиональной лексики, архаизмов или неологизмов, а также канцеляризмов. Пример: в целях своевременного обеспечения праздника сладостями будет осуществлена адресная доставка, спешите поучаствовать в акции на новые мощные компы.

Некоторые из этих нарушений встречаются так часто, что даже стали мемами.

Одна из самых распространённых пар – слова «одеть» и «надеть».

Не запутаться помогает поговорка «Надевают одежду, одевают Надежду»: одевать правильно кого-то, а надевать – что-то.

Неправильно:

Правильно:

Неправильное употребление также часто встречается в паре «эффектный/эффективный».

«Эффектный» – производящий впечатление, а «эффективный» – приводящий к нужному результату.

Неправильно:

Правильно:

Ошибки в словах, выражающих отношение друг к другу

Лексические единицы, отображающие отношение слов друг к другу, называют гиперонимами (обозначают более общее родовое понятие) и гипонимами (когда говорят о более частном понятии). Например, гиперонимом по отношению к слову «стол» будет «мебель», к слову «роза» – «цветок».

![]()

С точки зрения логики, это предложение построено неправильно, т. к. туфли – это и есть обувь.

Ошибки из-за невнимательности

Часто авторы попросту не перечитывают написанное, и в результате получается нелепица. Вот два забавных примера:

- «Здесь службы ЖКХ для обеспечения безопасного движения обрабатывают лёд специальными химиками» – Вот он, секрет безопасного движения.

- «В этом случае сайт может по долгу быть за пределами ТОПа» – Наверное, по долгу чести.

Речевая избыточность и речевая недостаточность

Плеоназмы — обороты речи, в которых сочетаются однородные по значению слова, излишние с точки зрения логики: темный мрак, снилось во сне, говорить словами.

Разновидностью плеоназма является тавтология — повторение одного и того же суждения или определения, неоправданное употребление однокоренных слов, «масло масленое»: Можно спросить вопрос? Всё ближе приближается праздник. Художник изобразил образ. Исправим: Можно задать вопрос? Всё ближе праздник. Художник изобразил героя (создал образ).

В языке художественной литературы, в поэтическом языке тавтология может использоваться как художественный приём повторения, усиливающий выразительность речи: Знать не знаю, ведать не ведаю; на дворе белым-бело; на пороге стоял старый-престарый старик.

Некоторые однокоренные слова потеряли лексическую связь друг с другом: чёрные чернила; белое бельё, красная краска.

Речевая недостаточность выражается в пропуске слов, что порождает логическую ошибку: Характер Базарова резко отличается от братьев Кирсановых. (Нужно: от характера братьев Кирсановых.)

Смешение паронимов

Паронимы — слова, близкие по звучанию, но разные по значению: телефонный абонент — концертный абонемент, эффектный наряд — эффективный приём, жёсткий диван — жестокий бой и др.

Многие смешивают однокоренные глаголы одеть (одевать) и надеть (надевать). Одеть можно кого-то, надеть — что-то (на что-то): Одевать капризного ребёнка довольно сложно; в холода надеваю на него комбинезон.

Примеры различных ошибок

Известный российский лингвист Стелла Наумовна Цейтлин говорит, что одним из важных факторов, который способствует появлению и распространению оплошностей в речи, является чрезмерно усложнённый механизм речевого порождения. Чтобы убедиться в верности такого заявления, следует повнимательнее рассмотреть отдельные виды речевых ошибок, ориентируясь на предложенную выше классификацию.

Ошибочное произношение чаще всего возникает при нарушении правил орфоэпии, то есть при неправильном произношении отдельных звуков и их сочетаний, а также некоторых грамматических конструкций и слов, заимствованных из других языков. Во многих случаях подобные ошибки связаны с диалектическим произношением слов и звуков («индюх» вместо «индюк», «бурак» вместо «буряк», фрикативное «г» и т. д. ). К этой же группе относятся ошибки в плане акцентологии — нарушения правил ударения. Наиболее частые примеры неправильного произношения из этой категории:

- конешно (правильно — конечно);

- плотит (платит);

- иликтрический (электрический);

- лаболатория (лаборатория);

- щас (сейчас);

- пошти (почти);

- прецендент (прецедент);

- колидор (коридор) и т. д.

К этому же типу речевых ошибок относятся неточности с постановкой ударения. Наиболее часто допускают подобные нарушения в следующих словах:

- звонит;

- договор;

- путепровод;

- свекла;

- шофер;

- диалог;

- каталог;

- алкоголь;

- феномен;

- эксперт;

- магазин.

В группу лексических ошибок входят различные нарушения общепринятых правил лексики. Наиболее распространённые из них — использование различных слов в значениях, которые несвойственны им. Эта подгруппа подразделяется на несколько подтипов:

- смешение слов, которые похожи друг на друга по своему звучанию (экскаватор и эскалатор, индеец и индус, колосс и колос, ординарный и одинарный);

- перемешивание слов, похожих по своему определению (Он обратно прочёл газету);

- смешение слов, сходных и по своему значению, и по звучанию (абонемент — абонент, дипломант — дипломат, невежда — невежа, адресант — адресат, сытный — сытый, командировочный — командированный).

К лексическим неточностям относится и словосочинительство. В этом случае люди прибавляют к уже существующим словам различные суффиксы, окончания, приставки или же убирают их, в результате чего появляется слово с ошибкой. Примеры:

- грузинцы;

- подпольцы;

- героичество;

- мотовщик;

- чечены.

В эту же категорию входит неправильное использование правил согласования слов по смыслу, то есть их взаимосочетания по линии материальных значений. Нельзя, например, сказать «поднимаю тост», поскольку глагол «поднимать» означает какое-либо перемещение, а это никак не может быть согласовано с пожеланием. Другой распространённый пример такой неточности — «приоткрытое настежь окно», ведь оно не может одновременно быть немного открытым (приоткрытым) и открытым широко (настежь).

Также к этой группе из классификации речевых ошибок можно отнести различные тавтологии и плеоназмы. Первые представляют собой словосочетания, составные части которых имеют одинаковый корень:

- задать задание;

- заработать зарплату;

- долгое долголетие.

Плеоназмами являются словосочетания, в которых смысл одного из слов почти полностью пересекается со значением другого. Так, многие люди ошибочно в разговоре добавляют слово «месяц» к их названиям: «май месяц», «октябрь месяц». Другие неправильно используемые варианты при построении словосочетаний:

- маршрут движения;

- крупный мегаполис;

- адрес проживания;

- вовремя успеть и пр.

Фразеологические ошибки чаще возникают, когда человек искажает форму фразеологизма или употребляет его в нетипичном для него значении. Академик Фоменко выделяет семь основных подтипов в этой категории:

- укорачивание («биться об стенку» вместо «биться головой об стену»);

- искажение основы грамматики («сидеть сложив руки» вместе «сидеть сложа руки»);

- соединение фразеологизма с плеоназмом («шальная случайная пуля»);

- перемена лексической составляющей («суть да дело» вместо «суд да дело»);

- расширение лексического состава («обратиться не по нужному адресу» вместо «обратиться не по адресу»);

- соединение или контаминация («делать сложа рукава» вместо «сложа руки» или «спустя рукава»);

- использование в нетипичном значении («поговорить о книге от корки до корки» вместо «прочитать книгу от корки до корки»).

В категорию морфологических ошибок входят ошибки, которые основаны на неправильном применении форм слов. Наиболее типичные примеры:

- туфель;

- дешевше;

- плацкарт;

- полотенцев;

- польта.

Синтаксические искажения связаны с нарушением синтаксиса, то есть правил сочетания слов между собой, соединения предложений в осмысленный текст. Это наиболее широкая группа неточностей, наиболее распространёнными и типичными примерами из которой являются:

- неграмотное управление («оплатить за проезд»);

- перемещение конструкции («первое, о чём мы говорили, — о поездке», правильно — «первое, о чём мы говорили, — поездка»);

- неграмотное согласование («в строю стоят много солдат»);

- синтаксическая неоднозначность («чтение Гашека заставляет задуматься о целесообразности Первой мировой войны» — непонятно, идёт ли речь о произведениях писателя или о нём самом);

- неправильная соотнесенность слов в основной части предложения («Иван стоял перед тем ручьём, который протекал через лес»);

- неправильное применение видовременных глагольных форм («Преподаватель даёт нам знания и научит нас решать задачи» — все глаголы должны относиться к одному и тому же времени).

Орфографические и пунктуационные ошибки часто называют опечатками. У них нет какого-либо существенного обоснования, кроме элементарной неграмотности автора, который пишет по принципу «как слышится, так и пишется». Наиболее типичные из них:

- стина;

- хадить;

- вада;

- физк-ра;

- висна.

Чтобы избежать недоразумений, следует учесть, что правила русского языка не распространяются на нормы написания слов в родственных языках. Так, в белорусском есть ряд слов, которые русскоязычным людям кажутся написанными с ошибкой. К ним относятся «сабака», «малако», «параход», хотя на самом деле причина этого лежит в особенностях разных языков.

Пунктуационные ошибки связаны с неграмотным употреблением знаков препинания во время написания какого-либо текста. Каноничный пример — «казнить нельзя помиловать». Сюда можно отнести обособление выражений несогласованного типа, которые относятся к нарицательным именам существительным, написание тире в составе неполного предложения и т. д.

Категорию фактических ошибок редко выделяют отдельно, поскольку она является неязыковой. Суть её в том, что автор приводит недостоверную информацию, непроверенные сведения, делая это случайно или умышленно. Такое может произойти при написании научной статьи, литературного обзора по диссертации, когда пишущий искажает чужую цитату, не указывает её автора, хотя это нужно делать обязательно. Для корректного указания существует даже специальный ГОСТ.