Истории чужого успеха вселяют уверенность: если получилось у одного, получится и у других. За этой убежденностью скрывается систематическая «ошибка выжившего». Рассказываем, что это такое и как избежать этой ловушки

Что такое ошибка выжившего

Систематическая ошибка выжившего — это тип смещения выборки, возникающий, если при принятии решения человек опирается только на примеры «выживших» (тех, кто добился успеха), но не учитывает статистику по «погибшим» (тех, у кого не получилось прийти к такому же результату), поскольку данных по ним мало или они отсутствуют.

Подобные ошибки замечали еще древние греки. В трактате «О природе богов» Марк Туллий Цицерон (106 год до н. э. — 43 год до н. э.) рассказывает историю о философе и знаменитом «безбожнике» Диагоре Мелосском. Друг привел Диагора в храм на эгейском острове Самофракия и задал вопрос: «Вот ты считаешь, что боги пренебрегают людьми. Но разве ты не обратил внимания, как много [в храме] табличек с изображениями и с надписями, из которых следует, что они были пожертвованы по обету людьми, счастливо избежавшими гибели во время бури на море и благополучно прибывшими в гавань?»

«Так-то оно так, — ответил Диагор, — только здесь нет изображений тех, чьи корабли буря потопила, и они сами погибли в море».

Как ошибка выжившего искажает восприятие

Ошибка выжившего — это распространенное когнитивное искажение, в основе которого лежит непонимание причины и следствия. Человек находит закономерность в наборе данных, но не учитывает вероятность простого совпадения. Например, то, что некоторые основатели известных компаний бросили учебу в университете и стали успешны, является совпадением, поскольку не обязательно этот факт привел их к такому результату.

Самира Анохина, клинический психолог высшей категории, действительный член Российского психологического общества:

«С точки зрения психологии, когда мы говорим о феномене «ошибки выжившего», речь идет о двух процессах: перцепции (восприятии) и когниции (осмыслении, оценке, переработке) информации. Если анализировать перцептивный контекст, можно увидеть, что тот, кто совершает такую ошибку, воспринимает только часть ситуации или часть информации, имеющей отношение к этой ситуации.

В качестве примера можно привести двойные картинки, на которых можно последовательно видеть вазу и два профиля, утку либо кролика, портрет молодой девушки либо старухи. Причем увидеть оба изображения одновременно невозможно, как ни старайся. Для того чтобы видеть то или иное «закодированное» изображение, нужно переключать внимание на разные детали картинок. Этот процесс можно сравнить с работой прожектора, который, поворачиваясь, освещает разные участки местности.

Примерно то же происходит и на уровне когнитивной оценки ситуации, когда предположения и выводы делаются на основе информации, отражающей лишь определенную сторону события, при этом та часть информации, которая находится за пределами «когнитивного прожектора», не воспринимается».

Где мы с этим сталкиваемся: примеры в жизни и бизнесе

Люди подвергаются этому когнитивному искажению в разных ситуациях: при принятии решений в повседневной жизни, финансовом планировании, в научных исследованиях, бизнесе.

Как все начиналось: сбитые самолеты Второй мировой войны

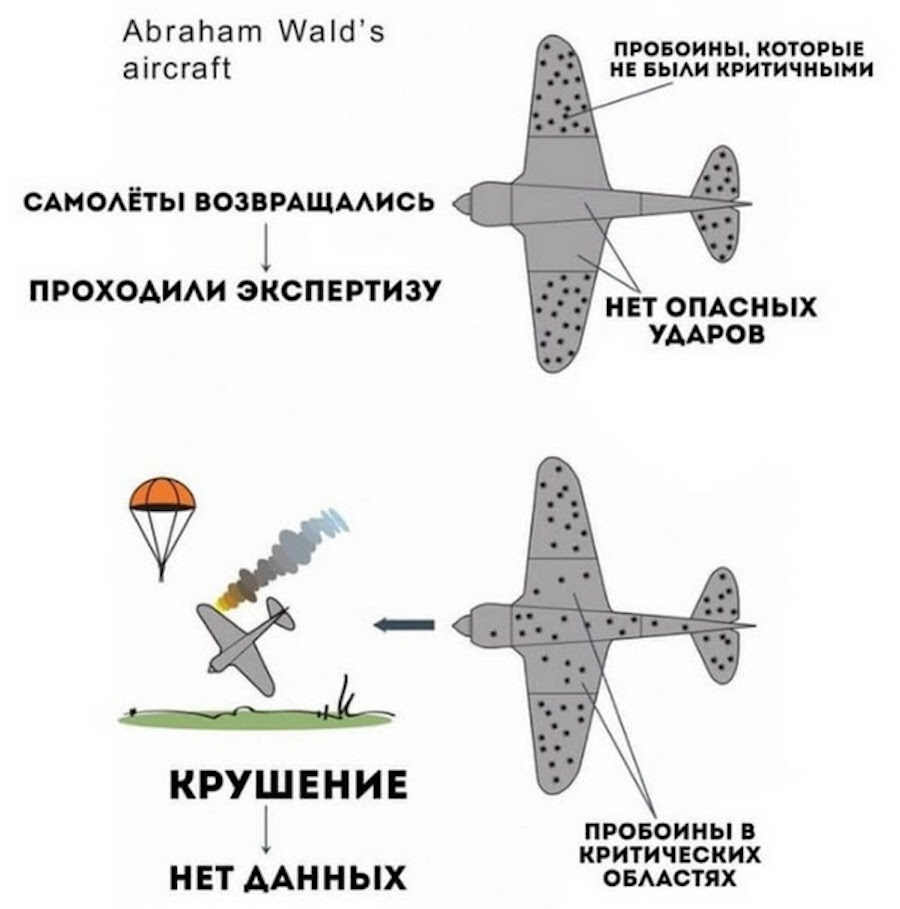

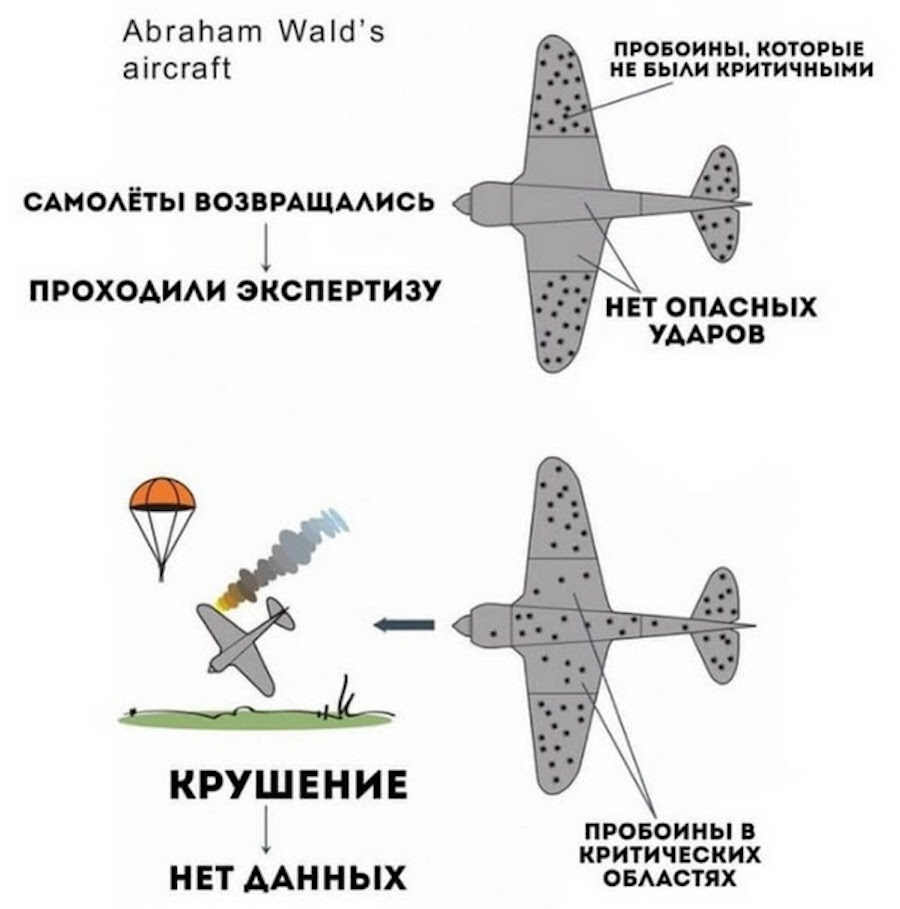

Хрестоматийным примером «ошибки выжившего» является открытие математика Абрахама Вальда во время Второй мировой войны. Американская армия теряла много самолетов в боях. Чтобы решить проблему и уменьшить потери, командование поставило перед Вальдом задачу: придумать, как укрепить конструкцию. Полностью забронировать машины было нельзя, иначе они бы просто не полетели, поэтому нужно было определить самые уязвимые места.

Военные инженеры изучили повреждения машин, вернувшихся с поля боя, и предположили, что нужно укреплять наиболее поврежденные части. Однако Абрахам Вальд отметил, что если самолет смог вернуться на базу, то попадания в эти части не критические. Важнее обратить внимание на те повреждения, с которыми самолеты не возвращались. То есть бронировать нужно те места, где у «выживших» машин не было пробоин. Это помогло снизить потери американской авиации и сохранить жизни многих летчиков.

Иллюстрация картины критических и некритических повреждений на бомбардировщике по Абрахаму Вальду

«Ошибка выжившего» сегодня: как проявляется в повседневной жизни

- Если где-то произошло крушение самолета или врачи совершили ошибку, которая привела к летальному исходу, то в СМИ появляется статья об этом. Хотя, по статистике, большинство самолетов успешно приземляется, а врачи чаще совершают правильные действия, инфоповодами становятся в основном негативные сюжеты. Из-за такого перекоса у некоторых людей складывается впечатление, что летать опасно, а все врачи некомпетентны.

- Убеждение в том, что дельфины спасают людей, — еще один пример «ошибки выжившего». Известны случаи, когда они действительно помогали тонущим добраться до берега. Такие истории попадают в СМИ и создают впечатление, что дельфины — спасатели. На самом деле эти млекопитающие могут проявлять агрессивное поведение по отношению к людям, наносить серьезные травмы и даже топить. Те, кому повезло, рассказывают о чудесном спасении, а те, кто стал жертвой дельфинов, по очевидным причинам не расскажут ничего.

- «Ошибка выжившего» обнаруживается и в медицинских исследованиях. Например, когда ученые определяют показатели выживаемости для какого-либо заболевания, в статистику попадают только те пациенты, которым успели поставить диагноз. Те пациенты, которые умирают до постановки диагноза, не попадают в выборку. Это приводит к искажению реальных результатов.

- В условиях пандемии COVID-19 показательный пример «ошибки выжившего» — ковид-диссиденты.

Дмитрий Ковпак, врач-психотерапевт, к. м. н., доцент кафедры психотерапии, медицинской психологии и сексологии Северо-Западного государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова, президент Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии:

«Пандемия ярко показывает, как «ошибка выжившего» искажает восприятие и к чему она приводит. Люди верили в заговоры правительств и транснациональных корпораций, выдвигали конспирологические теории происходящего, а в некоторых странах все доходило до абсурда: граждане, отрицавшие существование нового коронавируса, приводящего к заболеванию COVID-19, демонстративно лизали дверные ручки, лишь бы показать, что этого вируса не существует. И если они не заразились после этого, то преподносили это как доказательство своей теории. Другие люди смотрели на все это и верили в то, что вируса действительно не существует. А потом оказывались в больницах.

В этом случае «ошибка выжившего» — это опасно и больно. Потому что когда человек верит в отсутствие проблемы, а потом сталкивается с ней лицом к лицу, это становится двойным ударом. Помимо того, что он оказывается в тяжелой жизненной ситуации, он еще поражен тем, что случилось то, чего в его картине мира быть просто не могло. Такие серьезные кризисы могут формировать посттравматические расстройства, кризис доверия себе и миру, выученную беспомощность и депрессию».

«Ошибка выжившего» в бизнесе: как она влияет на принятие решений

«Ошибка выжившего» часто встречается в сфере бизнеса. Никто не говорит о компаниях, которые потерпели неудачу на ранней стадии и больше не существуют, зато успехи нескольких десятков компаний, которые «выстрелили», превозносятся десятилетиями. Это искажает статистику и убеждает многих, что положительный исход более вероятен, чем есть на самом деле. Например, несмотря на то, что по статистике 90% стартапов терпят неудачу, начинающие предприниматели уверены, что они смогут попасть в число победителей.

Истории чужого успеха и карьерная стратегия

Яркий пример «ошибки выжившего» — культ историй успеха. Многие черпают вдохновение из рассказов о предпринимателях-миллиардерах и при этом неверно понимают причины и следствие. Например: «Стив Джобс бросил колледж и стал миллионером. Значит, секрет успеха — это уйти из университета и посвятить все время своей идее». На деле это не работает, и миллиардеры без высшего образования встречаются реже, чем кажется: из 362 самых богатых людей Америки только 12,2% бросили университет.

Те, кто стремится повторить историю успеха компании или конкретного человека, часто игнорируют роль времени, удачи, связей и социально-экономического фона. Многие из известных предпринимателей добились успеха, несмотря на свой необычный выбор, а не благодаря ему.

Как не стать жертвой ошибки выжившего

Дмитрий Ковпак:

«Когнитивным искажениям подвержены в той или иной степени все люди. Это систематические отклонения в восприятии, мышлении и поведении, тесно связанные с предубеждениями или так называемыми ограничивающими убеждениями, ошибочными стереотипами. Чаще всего они не осознаются самим носителем и требуют специальных навыков для их обнаружения и коррекции. Если человек думает, что никакого из когнитивных искажений у него нет, то это тоже своего рода когнитивное искажение.

Что касается «ошибки выжившего», то больше всего им подвержены люди, которые живут и действуют на автомате, не задумываются, что из их мыслей, предположений и ожиданий верно, а что нет, не анализируют и не проверяют факты, то есть редко пользуются критическим мышлением, логикой и анализом опыта».

Когда человек знает об «ошибке выжившего», ему гораздо проще не попасться в эту когнитивную ловушку. Кроме этого, избежать последствий влияния этой ошибки можно, если подходить к принятию решения критически.

Копайте глубже

Не доверяйте поверхностным суждениям и скоропалительным выводам, убедитесь, что у вас достаточно информации для принятия решения. Задавайте вопросы, которые помогут увидеть картину целиком. Например:

- Откуда я это знаю?

- Вся ли это информация по теме?

- Какие данные подтверждают эту версию/гипотезу?

- При каких условиях были собраны данные?

- Могу ли я отделить факты от субъективного мнения и впечатлений?

- Та информация, которая есть, составляет полную картину или только ее часть?

Изучайте разные точки зрения

Воспринимайте любую историю успеха как одну из версий развития событий, а не как истину в последней инстанции. Найдите неудачную статистику или истории провала и посмотрите, что в них пошло не так.

Дмитрий Ковпак:

«Многие любят публичные выступления людей, которые преодолели превратности судьбы и выжили всему вопреки. Книги наподобие «Секретов успеха от Джона Смита» также страдают «ошибкой выжившего»: это значит лишь то, что дело Джона Смита не разорилось. Куда полезнее было бы узнать, какие ошибки допустили его разорившиеся конкуренты.

Если вам пришла идея открыть ресторан в своем городе исходя из факта, что здесь много прибыльных ресторанов, вы проигнорировали то, что видите только уцелевшие и ставшие успешными точки общепита, победившие в конкурентной борьбе. Может быть, 90% всех открытых заведений в вашем городе разорились за первые два года. Но вы этого не знаете, потому что для вас они не существуют. Как писал Нассим Талеб в своей книге «Черный лебедь», на кладбище закрытых ресторанов очень тихо».

From Wikipedia, the free encyclopedia

Survivor guilt (or survivor’s guilt; also called survivor syndrome or survivor’s syndrome and survivor disorder or survivor’s disorder) is a mental condition that occurs when a person believes they have done something wrong by surviving a traumatic or tragic event when others could not.[1]

The experience and manifestation of survivor’s guilt will depend on an individual’s psychological profile. When the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders IV (DSM-IV) was published, survivor guilt was removed as a recognized specific diagnosis, and redefined as a significant symptom of post-traumatic stress disorder (PTSD).

History[edit]

Survivor guilt was first identified during the 1960s. Several therapists recognized similar if not identical conditions among Holocaust survivors. Similar signs and symptoms have been recognized in survivors of traumatic situations including combat, natural disasters, terrorist attacks, air-crashes and wide-ranging job layoffs.[2] A variant form has been found among rescue and emergency services personnel who blame themselves for doing too little to help those in danger, and among therapists, who may feel a form of guilt in the face of their patients’ suffering.

Stephen Joseph, a psychologist at the University of Warwick, has studied the survivors of the capsizing of the MS Herald of Free Enterprise which killed 193 of the 459 passengers. His studies showed that 60 percent of the survivors suffered from survivor guilt. Joseph went on to say:[3]

There were three types:

- first, there was guilt about staying alive while others died;

- second, there was guilt about the things they failed to do – these people often suffered post-traumatic ‘intrusions’ as they relived the event again and again;

- third, there were feelings of guilt about what they did do, such as scrambling over others to escape. These people usually wanted to avoid thinking about the catastrophe. They didn’t want to be reminded of what really happened.

Sufferers sometimes blame themselves for the deaths of others, including those who died while rescuing the survivor or whom the survivor tried unsuccessfully to save.[4]

Survivor syndrome[edit]

Trousers from a concentration camp uniform owned by Shimson Kleuger, interned in three KZ camps. Kleuger increasingly isolated himself in the family mansion, likely as a result of trauma left by the experiences of the Holocaust.

Survivor syndrome, also known as concentration camp syndrome (or KZ syndrome on account of the German term Konzentrationslager),[5] are terms which have been used to describe the reactions and behaviors of people who have survived massive and adverse events, such as the Holocaust, or the Rape of Nanjing.[6]

In 1949, Eddy de Wind, a Dutch psychiatrist and survivor of Auschwitz concentration camp, introduced the term «concentration camp syndrome» regarding the psychological consequences of persecution, describing the «pathological after-effects» unique to former prisoners of Nazi concentration and extermination camps. The subsequently well-documented syndrome among Holocaust survivors includes anxiety and depression, intellectual impairment, social withdrawal, sleep disturbance and nightmares, physical complaints and mood swings with loss of drive. Several studies have examined the «chronic and progressive» nature of the condition, with symptoms increasing in intensity as survivors age.[7][8]

Commonly such survivors feel guilty that they have survived the trauma and others – such as their family, friends, and colleagues – did not.

Both conditions, along with other descriptive syndromes covering a range of traumatic events are now subsumed under post-traumatic stress disorder.[9]

AIDS survivor syndrome[edit]

AIDS survivor syndrome refers to the psychological effects of living with the long-term trajectory of the AIDS epidemic and includes survivor’s guilt, depression, and feelings of being forgotten in contemporary discussions concerning HIV.[10] While AIDS survivor syndrome has not been recognized as a pathologizable illness by the NIH (as of December 2017), scientific research and publications are available that address this issue.[11]

Examples[edit]

Waylon Jennings[edit]

Waylon Jennings was a guitarist for Buddy Holly’s band and initially had a seat on the ill-fated aircraft on February 3, 1959, «The day the music died». But Jennings gave up his seat to the sick J.P. «Big Bopper» Richardson, only to learn later of the plane’s crash. When Holly learned that Jennings was not going to fly, he said, «Well, I hope your ol’ bus freezes up.» Jennings responded, «Well, I hope your ol’ plane crashes.» This exchange of words, though made in jest at the time, haunted Jennings for the rest of his life.[12][13]

Stoneman Douglas High School shooting[edit]

On February 14, 2018, Sydney Aiello survived the Stoneman Douglas High School shooting, in which her close friend was killed. Aiello subsequently struggled with survivor’s guilt, and was later diagnosed with post-traumatic stress disorder. On March 17, 2019, Aiello died by suicide at the age of 19.[14] Less than a week later, on March 23, 2019, Coral Springs police announced that Calvin Desir, a juvenile male student from Stoneman Douglas High School had been found dead as a result of an apparent suicide.[15]

Stephen Whittle[edit]

Stephen Whittle was a Liverpool fan who had bought a ticket for the FA Cup semi-final between Liverpool and Nottingham Forest on 15 April 1989, but sold his ticket to a friend due to work reasons. The friend (whom he and his family have left unidentified) was one of the 97 victims of the human crush at that game. Whittle subsequently developed survivor guilt, becoming unable to go to football matches due to his guilt and related feeling of responsibility for his friend’s death, and died by suicide on 26 February 2011, almost 22 years after the ill-fated match.[16]

See also[edit]

- Miklos Kanitz

- Post-traumatic stress disorder

- Stockholm syndrome

- Survivors’ Staircase

- Survivorship bias

References[edit]

- ^ Murray, Hannah; Pethania, Yasmin; Medin, Evelina (2021-09-16). «Survivor Guilt: A Cognitive Approach». Cognitive Behaviour Therapist. 14: e28. doi:10.1017/S1754470X21000246. ISSN 1754-470X. PMC 7611691. PMID 34557258.

- ^ JoNel Aleccia, «Guilty and stressed, layoff survivors suffer, too», NBC News, December 15, 2008

- ^ Joseph, S., Yule, W., & Williams, R. (1994). The Herald of Free Enterprise disaster: The relationship of intrusion and avoidance to subsequent depression and anxiety. Behaviour research and therapy, 32(1), 115-117.

- ^ Bonnie S. Fisher, Steven P. Lab. Encyclopedia of Victimology and Crime Prevention, SAGE, 2010, p. 33, ISBN 978-1-4129-6047-2

- ^ Ryn, Z (February 1990). «The evolution of mental disturbances in the concentration camp syndrome (KZ-syndrom)». Genet Soc Gen Psychol Monogr. 116 (1): 21–36. PMID 2184095.

- ^ Walt Odets, «In the Shadow of the Epidemic: Being HIV-Negative in the Age of AIDS», 1995.

- ^ Lebovic, Matt; Gross, Judah Ari (18 January 2020). «The only novel written at Auschwitz is finally to be published in English». The Times of Israel. Retrieved 2020-01-21.

- ^ Raphael Beverley, (1986). When disaster strikes. pp. 90-91. Century Hutchinson, London.

- ^ Wilson JP, & Raphael B Editors. Theoretical and Conceptual Foundations of Traumatic Stress Syndromes. The International Handbook of Traumatic Stress Syndromes, p. 1. Plenum Press, New York. 1993.

- ^ «What is AIDS Survivor Syndrome – Lets Kick ASS». Lets Kick ASS. 2016-08-08. Retrieved 2017-11-30.

- ^ Broun, Stacy N. (1998-06-01). «Understanding «Post-AIDS Survivor Syndrome»: A Record of Personal Experiences». AIDS Patient Care and STDs. 12 (6): 481–488. doi:10.1089/apc.1998.12.481. ISSN 1087-2914. PMID 11361996.

- ^ VH1’s Behind the Music «The Day the Music Died» interview with Waylon Jennings.

- ^ «Waylon’s Buddy: Jennings Never Forgot His Mentor». CMT.

- ^ «Parkland survivor takes her own life just more than one year after deadly mass shooting». Aol. News. March 22, 2019.

- ^ Madan, Monique (24 March 2019). «Second Parkland shooting survivor kills himself, police confirm». Miami Herald. Retrieved 24 March 2019.

- ^ «The 97th Hillsborough victim: Fan sold ticket to friend who died in disaster». The Independent. 2012-09-16. Retrieved 2022-11-02.

Further reading[edit]

- Encyclopedia of Stress, Academic Press; 1st edition (April 2000)

- Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders IV, American Psychiatric Publishing; 4th edition (June 2000)

From Wikipedia, the free encyclopedia

Survivor guilt (or survivor’s guilt; also called survivor syndrome or survivor’s syndrome and survivor disorder or survivor’s disorder) is a mental condition that occurs when a person believes they have done something wrong by surviving a traumatic or tragic event when others could not.[1]

The experience and manifestation of survivor’s guilt will depend on an individual’s psychological profile. When the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders IV (DSM-IV) was published, survivor guilt was removed as a recognized specific diagnosis, and redefined as a significant symptom of post-traumatic stress disorder (PTSD).

History[edit]

Survivor guilt was first identified during the 1960s. Several therapists recognized similar if not identical conditions among Holocaust survivors. Similar signs and symptoms have been recognized in survivors of traumatic situations including combat, natural disasters, terrorist attacks, air-crashes and wide-ranging job layoffs.[2] A variant form has been found among rescue and emergency services personnel who blame themselves for doing too little to help those in danger, and among therapists, who may feel a form of guilt in the face of their patients’ suffering.

Stephen Joseph, a psychologist at the University of Warwick, has studied the survivors of the capsizing of the MS Herald of Free Enterprise which killed 193 of the 459 passengers. His studies showed that 60 percent of the survivors suffered from survivor guilt. Joseph went on to say:[3]

There were three types:

- first, there was guilt about staying alive while others died;

- second, there was guilt about the things they failed to do – these people often suffered post-traumatic ‘intrusions’ as they relived the event again and again;

- third, there were feelings of guilt about what they did do, such as scrambling over others to escape. These people usually wanted to avoid thinking about the catastrophe. They didn’t want to be reminded of what really happened.

Sufferers sometimes blame themselves for the deaths of others, including those who died while rescuing the survivor or whom the survivor tried unsuccessfully to save.[4]

Survivor syndrome[edit]

Trousers from a concentration camp uniform owned by Shimson Kleuger, interned in three KZ camps. Kleuger increasingly isolated himself in the family mansion, likely as a result of trauma left by the experiences of the Holocaust.

Survivor syndrome, also known as concentration camp syndrome (or KZ syndrome on account of the German term Konzentrationslager),[5] are terms which have been used to describe the reactions and behaviors of people who have survived massive and adverse events, such as the Holocaust, or the Rape of Nanjing.[6]

In 1949, Eddy de Wind, a Dutch psychiatrist and survivor of Auschwitz concentration camp, introduced the term «concentration camp syndrome» regarding the psychological consequences of persecution, describing the «pathological after-effects» unique to former prisoners of Nazi concentration and extermination camps. The subsequently well-documented syndrome among Holocaust survivors includes anxiety and depression, intellectual impairment, social withdrawal, sleep disturbance and nightmares, physical complaints and mood swings with loss of drive. Several studies have examined the «chronic and progressive» nature of the condition, with symptoms increasing in intensity as survivors age.[7][8]

Commonly such survivors feel guilty that they have survived the trauma and others – such as their family, friends, and colleagues – did not.

Both conditions, along with other descriptive syndromes covering a range of traumatic events are now subsumed under post-traumatic stress disorder.[9]

AIDS survivor syndrome[edit]

AIDS survivor syndrome refers to the psychological effects of living with the long-term trajectory of the AIDS epidemic and includes survivor’s guilt, depression, and feelings of being forgotten in contemporary discussions concerning HIV.[10] While AIDS survivor syndrome has not been recognized as a pathologizable illness by the NIH (as of December 2017), scientific research and publications are available that address this issue.[11]

Examples[edit]

Waylon Jennings[edit]

Waylon Jennings was a guitarist for Buddy Holly’s band and initially had a seat on the ill-fated aircraft on February 3, 1959, «The day the music died». But Jennings gave up his seat to the sick J.P. «Big Bopper» Richardson, only to learn later of the plane’s crash. When Holly learned that Jennings was not going to fly, he said, «Well, I hope your ol’ bus freezes up.» Jennings responded, «Well, I hope your ol’ plane crashes.» This exchange of words, though made in jest at the time, haunted Jennings for the rest of his life.[12][13]

Stoneman Douglas High School shooting[edit]

On February 14, 2018, Sydney Aiello survived the Stoneman Douglas High School shooting, in which her close friend was killed. Aiello subsequently struggled with survivor’s guilt, and was later diagnosed with post-traumatic stress disorder. On March 17, 2019, Aiello died by suicide at the age of 19.[14] Less than a week later, on March 23, 2019, Coral Springs police announced that Calvin Desir, a juvenile male student from Stoneman Douglas High School had been found dead as a result of an apparent suicide.[15]

Stephen Whittle[edit]

Stephen Whittle was a Liverpool fan who had bought a ticket for the FA Cup semi-final between Liverpool and Nottingham Forest on 15 April 1989, but sold his ticket to a friend due to work reasons. The friend (whom he and his family have left unidentified) was one of the 97 victims of the human crush at that game. Whittle subsequently developed survivor guilt, becoming unable to go to football matches due to his guilt and related feeling of responsibility for his friend’s death, and died by suicide on 26 February 2011, almost 22 years after the ill-fated match.[16]

See also[edit]

- Miklos Kanitz

- Post-traumatic stress disorder

- Stockholm syndrome

- Survivors’ Staircase

- Survivorship bias

References[edit]

- ^ Murray, Hannah; Pethania, Yasmin; Medin, Evelina (2021-09-16). «Survivor Guilt: A Cognitive Approach». Cognitive Behaviour Therapist. 14: e28. doi:10.1017/S1754470X21000246. ISSN 1754-470X. PMC 7611691. PMID 34557258.

- ^ JoNel Aleccia, «Guilty and stressed, layoff survivors suffer, too», NBC News, December 15, 2008

- ^ Joseph, S., Yule, W., & Williams, R. (1994). The Herald of Free Enterprise disaster: The relationship of intrusion and avoidance to subsequent depression and anxiety. Behaviour research and therapy, 32(1), 115-117.

- ^ Bonnie S. Fisher, Steven P. Lab. Encyclopedia of Victimology and Crime Prevention, SAGE, 2010, p. 33, ISBN 978-1-4129-6047-2

- ^ Ryn, Z (February 1990). «The evolution of mental disturbances in the concentration camp syndrome (KZ-syndrom)». Genet Soc Gen Psychol Monogr. 116 (1): 21–36. PMID 2184095.

- ^ Walt Odets, «In the Shadow of the Epidemic: Being HIV-Negative in the Age of AIDS», 1995.

- ^ Lebovic, Matt; Gross, Judah Ari (18 January 2020). «The only novel written at Auschwitz is finally to be published in English». The Times of Israel. Retrieved 2020-01-21.

- ^ Raphael Beverley, (1986). When disaster strikes. pp. 90-91. Century Hutchinson, London.

- ^ Wilson JP, & Raphael B Editors. Theoretical and Conceptual Foundations of Traumatic Stress Syndromes. The International Handbook of Traumatic Stress Syndromes, p. 1. Plenum Press, New York. 1993.

- ^ «What is AIDS Survivor Syndrome – Lets Kick ASS». Lets Kick ASS. 2016-08-08. Retrieved 2017-11-30.

- ^ Broun, Stacy N. (1998-06-01). «Understanding «Post-AIDS Survivor Syndrome»: A Record of Personal Experiences». AIDS Patient Care and STDs. 12 (6): 481–488. doi:10.1089/apc.1998.12.481. ISSN 1087-2914. PMID 11361996.

- ^ VH1’s Behind the Music «The Day the Music Died» interview with Waylon Jennings.

- ^ «Waylon’s Buddy: Jennings Never Forgot His Mentor». CMT.

- ^ «Parkland survivor takes her own life just more than one year after deadly mass shooting». Aol. News. March 22, 2019.

- ^ Madan, Monique (24 March 2019). «Second Parkland shooting survivor kills himself, police confirm». Miami Herald. Retrieved 24 March 2019.

- ^ «The 97th Hillsborough victim: Fan sold ticket to friend who died in disaster». The Independent. 2012-09-16. Retrieved 2022-11-02.

Further reading[edit]

- Encyclopedia of Stress, Academic Press; 1st edition (April 2000)

- Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders IV, American Psychiatric Publishing; 4th edition (June 2000)

С систематической ошибкой выжившего мы сталкиваемся повсеместно: от социальных сетей и рабочих отчетов до событий мирового значения, в которые трудно поверить. Это когнитивное искажение, которое вынуждает делать неправильные выводы на основе, казалось бы, вполне объективных и верных фактов. Как не стать жертвой самозаблуждения — в материале Forbes Life

Что такое систематическая ошибка выжившего

Ложные выводы, построенные только на известных фактах, называют ошибкой выжившего. Она не имеет ничего общего с советами, как выживать в тех или иных условиях. Такое заблуждение возникает тогда, когда учитывается очевидное, но пренебрегается неизвестным. Мозг человека устроен таким образом, что в условиях избытка информации или ее недостатка, а также при необходимости принимать быстрые решения реагирует на задачи наиболее энергоемким образом. То есть систематическая ошибка выжившего не связана с интеллектом и эрудицией, это побочный эффект психических процессов.

Феномен получил такое название после случая, который произошел во время Второй мировой войны. Американские военные решили выяснить, как уменьшить потери авиации. Покрыть весь самолет броней было невозможно, поскольку он стал бы тяжелым. Поэтому военным предстояло определить, какие части техники нужно защитить в первую очередь. Специальная комиссия проанализировала пробоины на вернувшихся с рейдов самолетов и решила, что покрыть броней нужно крылья, так как по статистическим данным они получили большее количество повреждений.

Венгерский математик Абрахам Вальд не согласился с таким выводом. Он был уверен, что, поскольку исследуемые самолеты смогли вернуться, их поврежденные части являются сильными местами. Он настаивал на бронировании двигателя, где повреждений не было вообще. Вальд был уверен, что из-за отсутствия пробоин в двигателе эти самолеты смогли прилететь на базу. То есть математик учитывал не только успешный опыт «выживших», вернувшихся самолетов, но и неудачный, который оставался для исследовательской группы скрытым. Такое когнитивное искажение в теории Абрахама Вальда получило термин «ошибки выжившего».

Важно не перепутать ошибку выжившего с синдромом выжившего — комплекса вины, возникающего у тех, кто остался жив после аварии, теракта, стихийного бедствия. Особенно ярко такой синдром проявляется у людей, которые потеряли близких, но спаслись сами. Это связано с тем, что они эмоционально застревают на одной из пяти стадий переживания, которые предложила Элизабет Кюблер-Росс.

Как работает ошибка выжившего: примеры

Первыми, кто заметил ошибочность выводов при невозможности учесть все, даже неочевидные факты, были древние греки. Известно, что Диагор Мелосский одним из первых усомнился в эффективности мольбы моряков к богам во время сильного шторма. Он справедливо замечал, что грекам известны лишь те случаи, когда мореплаватели взывали к богам и успешно одолевали стихию. О тех же, кто отчаянно молился, но не пережил шторм, ничего не известно.

Сегодня с последствиями ошибки выжившего сталкиваются даже наиболее рационально мыслящие люди. Врач-психотерапевт Надежда Адрова отмечает, что это связано особенностью взаимодополняющих друг друга процессов перцепции (восприятия) и когниции (обработки, оценки): «При когнитивной оценке ситуации выводы строятся на данных, показывающих, как правило, только одну сторону. А перцептивный процесс проводит восприятие лишь той стороны, которая имеет непосредственное отношение к текущей проблеме, что сужает видение ситуации в целом. То есть когнитивным искажениям в той или иной степени подвержен каждый из нас».

Почему не стоит верить историям успеха

Сложно найти издательство, которое возьмется опубликовать биографию погрязшего в долгах бизнесмена. Или актера, который неоднократно пытался получить роль в голливудском фильме, но так и не достиг своей цели. Истории успеха на книжных полках приводят к тому, что у читателей складывается неверное представление о количестве тех, кто достиг значимых результатов.

Здесь также возникает опасность неверно понять связь причины и следствия. Например, в ряде мотивирующих книг говорится о тех, кто не получил высшее образование, но вопреки этому стал богатым и известным. Скорее, это простое совпадение, связанное с удачным стечением обстоятельств, и это не значит, что нужно повторять такие примеры. Ведь если рассматривать опыт всех людей, пытавшихся сделать то же самое, но проигравших, их будет в сотни раз больше.

Почему же так популярны истории успеха? Потому что люди в подобных случаях склонны отбрасывать рациональные доводы, чтобы убедить себя, что невозможное реально в достижении. Успех не гарантирован, большинство тех, кто готов на серьезный риск, терпит неудачу. Единицы не останавливают своих попыток и в итоге получают достойный результат, который ложится в основу книг об успехе. Это равносильно азартной игре, где рациональных причин, сопутствующих победе, практически нет.

Почему общественное признание не всегда показатель качества

Фамилии Галилея, Лобачевского, Ампера, Курно, Менделя, Теслы, Ван Гога, Кафки, Уайльда, Вермеера, Модильяни и других деятелей, совершивших прорыв в науке или искусстве, сегодня на слуху у многих. Однако при жизни далеко не каждый из творцов был оценен по достоинству своими современниками. Психология настаивает на том, что человеческое восприятие весьма консервативно, и если оно сталкивается с чем-то новым, неизвестным, то первым делом будет это отрицать. Поэтому яркие открытия проходили часто незамеченными — научное сообщество просто не могло осознать их перспективности. То же касается и деятелей искусства, которые творили вне традиций и школ. Сегодня мы понимаем ценность их вклада в развитие культуры благодаря знаниям об искусстве разных эпох. Тот факт, что в оценке научных открытий и достижений культуры люди склонны попадаться на крючок «ошибки выжившего», подтверждают непрекращающиеся дебаты о современном искусстве.

Лайки, репосты и комментарии в социальных сетях тоже относятся к виду общественного признания. Нельзя оценивать качество контента только лишь по показателям статистики, ведь на нее влияет огромное количество факторов. Интернет-маркетологи, например, склонны попадать в ловушку негативных комментариев при внушительном количестве лайков — комментарии оставляют немногие, ведь этот процесс требует времени. То есть маркетолог не будет знать мнения тех, кому публикация понравилась, и станет жертвой типичной

«ошибки выжившего».

Почему нужно проверять достоверность расхожих утверждений

По умолчанию люди привыкли верить в достоверность распространенных убеждений. Например, о том, что раньше автомобили делали на века, что здания строили более качественно, что музыку писали лучше, а народная медицина опережала по эффективности современную. Все эти принципы лишь примеры заблуждений, связанных с «ошибкой выжившего»: учитываются лишь очевидные факты.

О качестве ретроавтомобилей можно судить лишь по тем образцам, которые сохранились до наших дней. К слову, ни не ездят по бездорожью, не стоят в километровых пробках, не развивают скорость больше 50 км/ч. Это фактически музейные экспонаты, которые в свое время использовались по назначению при совершенно других условиях. Поэтому подобное сравнение некорректно.

Здания, сохранившиеся с прошлых веков, прошли своеобразный отбор временем. Это те же истории успеха, только перенесенные на архитектуру. Наименее эстетичные или плохо сконструированные здания давно исчезли с улиц городов, поэтому судить о том, как строили раньше, лишь по отдельным образцам неправильно.

Вечера классической музыки, выставки живописи, театральные постановки (не современные) — все это концентрат лучших достижений прошлых веков. Мы не видим и не слышим тех произведений, которые не стали востребованными и канули в небытие. Современная же культура доступна во всем многообразии. Лишь время сможет отобрать ее лучшие образцы. Когда-нибудь на них будут ссылаться при утверждениях, в основе которых лежит «ошибка выжившего».

Дискуссии насчет эффективности вакцин, насчет безопасности авиаперелетов, насчет смышлености дельфинов, подталкивающих утопающих к берегу, — многие даже рациональные на первый взгляд аргументы могут относиться к заблуждениям, возникшим из-за «ошибки выжившего». Это связано либо с неполнотой статистических данных, либо с тиражированием в медиа негативных событий вроде авиакатастроф, что создает неверное представление о действительности.

Как избежать систематической ошибки выжившего

Систематическая ошибка выжившего нередко влекла за собой серьезные последствия, включая аварии на крупных производствах. Чтобы не стать жертвой заблуждений, нужно прежде всего спросить себя, каких фактов не хватает. Если перед вами данные о «выживших», нужно найти также диаметрально противоположные факты. Если перед вами стоит задача принять важное решение, не делайте поспешных решений, возьмите паузу: время позволит снизить риск ошибки выжившего и тщательно рассмотреть все стороны ситуации. Еще один совет — используйте не менее трех авторитетных источников данных. Но даже при этом ищите те факты, на которые могут не обратить внимания даже профессионалы.

Психотерапевт Надежда Адрова рекомендует следующий алгоритм:

- Сначала постарайтесь определить, субъективное ли мнение перед вами или конкретный факт.

- Найдите данные, которые могут подтвердить это суждение. Чем больше источников — тем лучше. Используйте системный подход, не пренебрегайте деталями.

- Обратите внимание на другие точки зрения касательно этой проблемы. Поищите статистику неудачных случаев или проанализируйте, не стал ли этот успех случайным.

- Не повторяйте рекомендации «выживших». Разузнайте больше о неудачном опыте. Разбирая поражения других, вы сможете понять, чего делать не стоит и как избежать неудачи.

|

83,3% участников эксперимента признали, что «русская рулетка» на 100% безопасна. Остальные 16,7% участников, к сожалению, по разным причинам не смогли принять участие в итоговом голосовании. |

| Анекдот |

![]()

Полудикие дельфины в реале (это гринды, дельфины они только формально)

Сержант Смит всегда носил у сердца подарок матери — карманную Библию. Однажды, когда он в очередной раз резал колючку в «ничейной зоне», немецкая пуля попала ему прямо в грудь. После доктора в лазарете качали головами: из-за толстой книжки ранение сержанта оказалось лёгким — пуля лишь пробила кожу и застряла в ребре. Верующий находит в этом защиту Всевышнего, семьянин — чудо материнской любви, физик — законы сохранения энергии и импульса, милитарист — то, что британской армии все в хорошо с санитарами. Статистики видят лишь «систематическую ошибку выжившего», она же «синдром выжившего», она же «выборка с отбрасыванием нежелательных результатов»[1].

Те, кто выжил, рассказывают невероятные (но правдивые) истории о своём спасении, а те, кто не выжил… ну, вы поняли, не будем о плохом.

В литературе систематическая ошибка выжившего тесно переплетается с иммунитетом протагониста — главный герой не может умереть почти до самого конца, а то какой же он главный герой? Также синдром выжившего частично защищает POV-персонажей. Если POV умер, то рассказать о похождениях героя может только в дневниках и письмах. Поскольку вымышленная история фокусируется на протагонисте и POV (ну или на небольшой группе вокруг них), аудитория автоматически считает их более «важными» и отождествляет себя с этими персонажами. Близок и троп увёртливые внутренние органы. Чисто теоретически, пуля может пройти навылет, ничего важного не задев, практически герой произведения должен всегда попадать в эти 0,009 % счастливчиков, так что даже одно огнестрельное ранение протагониста за роман — это много.

«Систематическая ошибка выжившего» — великолепный обоснуй в ужасах, триллерах, произведениях о стихийных бедствиях, и прочих жанрах с большим количеством жертв. Часто авторы добавляют сюда и нотку морализаторства: герой выжил оттого, что был честным/набожным/высокоморальным/добрым/любящим и т. п. В произведениях на основе реальных событий, когда всё внимание аудитории сосредоточено лишь на чудом выживших, зачастую создаётся впечатление, что выжить мог бы каждый, остальные плохо старались.

У молодёжной аудитории «систематическая ошибка выжившего» может быть опасна, хотя эту опасность политики и журналисты обожают раздувать до безумия. Наигравшись в уличные автогонки на игровой приставке, юный водитель пытается проделать то же самое на реальной улице… и открывает глаза весь в бинтах на больничной койке. Тут-то он и вспоминает, что автокатастрофы случались с ним и в игре тоже, а добрый доктор сообщает, что друга Васю размазало по асфальту так, что нечего было хоронить.

Вследствие систематической ошибки выжившего почти у всех после пережитой катастрофы возникает психологическая аберрация: «комплекс вины выжившего». Не подвержены этому комплексу разве что полные идиоты да алкоголики/наркоманы на стадии разрушения личности. Высокий интеллект, образование и рациональное мышление спасают редко: после пережитого трудновато мыслить рационально. К счастью, у большинства этот комплекс достаточно быстро проходит.

Примеры[править]

Религия, мифология и фольклор[править]

- Бытующая в христианстве догма о том, что бог даёт каждому человеку по его силам и никогда не даёт «испытаний», непреодолеваемых для оного, постоянно поддерживающаяся рассказами самих «выдержавших испытание» или священнослужителей о чудесах подвижничества, смирении, терпении и прочих религиозных добродетелях, которые, как следствие из этого, обязательны к соблюдению. Но, разумеется, о людях, по вполне определённым причинам не сумевших выдержать то или иное «испытание» или вовсе отрёкшихся от веры, проповедники тактично умалчивают.

- По мнению автора правки, откровенно странный пример, ведь святые на то и святые, что отличились в этой жизни чем-то впечатляющим, а от простых верующих такого никто и не требует. Да и по поводу «нет испытаний не по силам» — Действительно, куда лучше для церкви и общества пропагандировать беспомощность человека перед бытовыми трудностями, обнуляя мотивацию сопротивляться и жить, в то время как функция религии немножечко в обратном.

- А автор данной правки заметит, что в данном примере не было ни слова про то, что «выдержавшие испытание» все как один святые. Подмена понятий, батенька…

- Автор данной правки, будучи христианином со стажем, заметит, что комментаторы выше в принципе не понимают о чем говорят в данном примере христиане. Бог шлёт испытания, которые ПОТЕНЦИАЛЬНО может выдержать любой человек, то есть Он никогда не навлечет на человека искушения, которое ему чисто физически по природе своей невозможно преодолеть. Когда же люди сдают пред испытаниями, то это исключительно их вина, если бы захотели, выдержали бы.

- А автор данной правки заметит, что в данном примере не было ни слова про то, что «выдержавшие испытание» все как один святые. Подмена понятий, батенька…

- По мнению автора правки, откровенно странный пример, ведь святые на то и святые, что отличились в этой жизни чем-то впечатляющим, а от простых верующих такого никто и не требует. Да и по поводу «нет испытаний не по силам» — Действительно, куда лучше для церкви и общества пропагандировать беспомощность человека перед бытовыми трудностями, обнуляя мотивацию сопротивляться и жить, в то время как функция религии немножечко в обратном.

- Масса шуток и анекдотов основана на юмористическом представлении неверной выборки.

- Есть четыре вида лжи: невинная ложь, медицинская ложь, наглая ложь и статистика.

- Что мы знаем о Китае? Почти ничего. И это тем более странно, что каждый четвёртый из нас — китаец! («Контора братьев Дивановых»).

- 97 % евших огурцы до 1940 года уже умерли («О вреде огурцов»).

- Анекдот начала 2000-х: Сто процентов россиян пользуются Интернетом, что показал результат опроса, проведённого в Интернете[2].

- Фольклор чёрных копателей, которые кидают гранаты в костёр, чистят от земли топором авиабомбы, подорвавшись на мине, ограничиваются одним оторванным пальцем, успешно едят консервы времён Второй мировой… И часто даже не врут, потому что, как в русской рулетке, те, кто подобных ситуаций не пережили, охренительных историй рассказать уже не могут.

- Пьяному море по колено, или Пьяных Бог любит. На самом деле пьяные просто чаще попадают в истории. А народная молва больше принимает во внимание чудесные спасения, чем закономерные исходы. Полный вариант: Пьяному море по колено, а лужа по уши.

- Африканская пословица: «Пока лев не научится писать, во всех историях будет побеждать охотник».

- #БашОбразовательный — про ремни безопасности:

- У каждого из нас есть знакомый или знакомый знакомого, выживший в автоаварии, будучи непристёгнутым. Но нет ни одного знакомого, который, будучи непристёгнутым, не выжил. Откуда же им браться, если они не выжили?

- Если кто-то выжил благодаря тому, что не пристегнулся — расскажет всем друзьям, а те дальше. А если благодаря ремню дело ограничится ушибом, то человек может и не осознать, что было бы без ремня. Эта информация не такая интересная и не будет так распространяться.

- Однако были случаи, когда человек погибал, потому что пристегнулся: ремень его душил, разрезал или его просто заклинивало, не давая выбраться из горящей или тонущей машины.

- Уточнение — несовместимые с жизнью повреждения из-за ремня случаются в таких столкновениях, в которых инерция тела при исключительно быстрой остановке автомобиля режет или ломает его о ремень, но та же инерция без ремня, скорее всего, бросила бы человека на приборную панель или через ветровое стекло наружу (в последнем случае с сопутствующими повреждениями он бы вылетел с большой скоростью, навстречу все тому же препятствию, в которое врезался автомобиль)[3]. Велика вероятность, что и без ремня человек бы тоже не выжил. Так что эти случаи очень спорные, нуждаются в отдельном исследовании. Другое дело, да, может быть опасен заклинивший ремень, если сама авария оказалась не смертельной, но пожар или падение в воду все же ведут к смерти. А ещё бывает, что машина заехала под фуру так что срезало кабину, а ремень не дал успеть пригнуться. Такие случаи тоже известны, но: клинят-то застежки в авариях далеко не всегда, а даже если заклинили — человек, который был без ремня, в той же самой аварии мог бы пострадать сильнее, и оказаться без сознания — и не выбраться уже по другой причине. Если же заметил в поездке, что у тебя уже подклинивает застежка ремня — повод ее отремонтировать или заменить, зачем ждать несчастного случая. И потом — никто не мешает держать на такие маловероятные случаи в салоне нож, как у парашютистов — стропорез.

- Манул. Выжившие говорят, что это очень ласковая няка.

- Фольклорный образ манула опирается исключительно на сурово-задумчивый внешний вид этого зверя. В особой свирепости манул не замечен (конечно, надо делать поправку на то, что это дикое животное), а размером он меньше домашней кошки. С другой стороны, зубы у него гораздо больше, челюсти сильнее, а огрести можно и от домашней кошки, если её по-настоящему разозлить. Хотя вообще нападать на человека для этого скрытного животного совсем не характерно.

- «Что-то меня смущают отзывы к этому набору из мыла и веревки. Одни отрицательные, ни одного положительного».

- «-Скажите, как вы делаете кораблики в бутылках? -Насыпаем в бутылки всякий мусор и трясем. Иногда получаются кораблики».

- Анекдот «пять из шести опрошенных ответили, что гуссарская рулетка безопасна…»

Литература[править]

- Попытка вывести формулу бестселлера на основании списков бестселлеров (от New York Times до всякой статистики). Во-первых, списки бестселлеров формируются очень специфически (например, в NY Times: максимум проданных экземпляров в течении последних двух недель в N крупных книжных магазинах, чей список не разглашается). Во-вторых, наибольшую вероятность попасть в список бестселлеров имеет новая книга от автора, который там уже не раз побывал (многие люди купят новую книгу Стивена Кинга просто на всякий случай, но очень немногие купят просто на всякий случай книгу неизвестного автора). В-третьих, капитально разные стартовые позиции по рекламе: книги, по которым прямо сейчас выходит голливудский блокбастер или сериал на HBO скорее всего попадут в этот список вне зависимости от своих художественных достоинств («Код да Винчи», «Сумерки», «Пятьдесят оттенков серого», «Дивергент» и т. п.). Если бы такая формула существовала, не просто каждая книга становилась бестселлером: каждый голливудский фильм (куда вбухивается куда больше ресурсов) становился хитом, а кинобизнес был бы самым инвестиционно привлекательным сектором экономики.

- Капитан Очевидность напоминает, что многие вещи стали популярны именно потому, что чем-то выделялись. Попытки делать как у других чреваты высмеиванием за эпигонство и штампованность, а то и судебным иском за плагиат. Собственно, это обычно и происходит с эпигонами: как только популярность стиля или поджанра схлынула, они внезапно обнаруживают, что не могут повторить успех.

- «Девочка со спичками» Андерсена — аверсия. Да, как это ни ужасно, девочка повторила судьбу тысяч других бедняков.

- «1984» — тоже намеренная аверсия. Почти до конца веришь, что протагонисту что-то удастся сделать против системы. Но система поступает как всегда — результат статистически значимый.

- Педаль в пол — Капитан Обри и доктор Мэтьюрин. Поначалу задумывалась трилогия, но затем автор принялся добавлять приключений. В многочисленные ранения Обри ещё как-то можно поверить (тот же Нельсон был тяжело ранен трижды, правда, в отличие от Обри, при этом остался без руки), но в многочасовой заплыв по ночному океану с последующим спасением полинезийцами или в удачный побег из крепости Темплар… Иммунитет протагониста в действии.

- Многочасовой заплыв по ночному океану с последующим спасением полинезийцами — абсолютно реальная история, случившаяся с… Джоном Фицджеральдом Кеннеди, в бытность его капитаном торпедного катера во время Второй Мировой. Оттуда О’Брайаном и взята — он вообще любил приписывать своим героям приключения других знаменитых моряков. У Джека, например, насчитывается не менее трёх реальных прототипов, если не считать отдельные стянутые то тут, то там перипетии карьеры.

- Флобер, «Воспитание чувств» — в финале два главных героя пытаются понять, почему из мечтаний их юности ничего не вышло: один не стал знаменитым писателем и не добился женщины, в которую был влюблён, второй так и не стал знаменитым философом и даже не начал политическую карьеру. И приходят к закономерному выводу, что именно так обычно и заканчиваются мечтания юности.

- Игрожур (роман) — отыгрывается зигзагом. Оторванный от жизни бесплодный мечтатель-подросток после свалившихся на него проблем уезжает в Москву, чтобы стать журналистом в любимом журнале, который оказывается не пафосным офисом с крутыми профи, как он ожидал, а подвалом с раскладушками, в котором творят вечно пьяные мужики лет изрядно за 40, слегка разбавленные парой городских сумасшедших, графоманов и болтливым трикстером, а вместо нормального жилья и желаемой должности делит однушку с трикстером, будучи его помощником и работая за еду. Казалось бы, троп не работает — разочарований, проблем и не оправдавшихся ожиданий горы. Да вот только ГГ, не имея нормального образования, денег и знакомств, в первый же день умудрился найти работу (причём там, где хотел!) и жильё, а не замёрзнуть насмерть на улице или быть задержанным милицией за попытку бомжевать, по сути все же являясь таким «выжившим».

- Нассим Николас Талеб с книжками «Чёрный лебедь», «Антихрупкость» и «Одураченные случайностью» — вероятно, невинная жертва СОВ. Автор бежал из разорённого войной Ливана и сделал неплохие деньги на бирже, из чего делается вывод, что только так и надо инвестировать. Сколько его одноклассников бежали и сколько из них так и работают в лучшем случае водителями такси в Париже, автор не упоминает. На самом деле, если все будут инвестировать как Талеб, мировая экономика рухнет за месяц, а почти все инвесторы, попробовавшие делать ставку на «чёрных лебедей», уже прогорели.

- ЧСХ, подсвечено самим Талебом. В тех немногих местах, где он описывает свою практику, он честно признаётся, что у него вообще нет никакой специальной стратегии инвестирования. Он попросту управляет достойно крупным хедж-фондом: покупает акции, которые идут в рост, сбрасывает, как подорожают, и даже не интересуется, чем занимаются компании, которые их продают. Стратегия вполне разумная, только вот у 99,9 % его читателей нет своих хедж-фондов.

- Дед и прадед Талеба по материнской линии были заместителями премьер-министра Ливана, дед по отцовской линии занимал пост верховного судьи, обо всём этом Талеб пишет в книгах. Насколько наличие такого бэкграунда можно считать СОВ — вопрос спорный.

- «Гарри Поттер и методы рационального мышления» — игра с тропом в кульминационном моменте: Гарри попадает в ситуацию, близкую к безвыходной, и с каждой секундой его положение ухудшается. Сначала он размышляет в духе «представь себе, что ты уже выпутался и рассказываешь себе прошлому, как ты это сделал», но моментально одергивает себя: это тупиковый путь, я еще не нашел решения и не знаю, существует ли оно. Еще и разрушение четвёртой стены: Гарри не знает, закончится ли все более или менее благополучно, а читатель уверен в этом наверняка. Но к разгадке эта уверенность его не приближает.

- Также Гарри хотел было начать доказывать пр. Квирелу, что идеальных преступлений не бывает… а потом понял, что подборочка преступлений для статистики тут несколько не объективна.

- К вопросу о преступлениях. Серия Гарри Гаррисона «Стальная крыса». Главный герой, решивший стать крутым вором, ограбил банк, чтобы попасть в тюрьму и впитать опыт профессионалов в этой области. Там до него дошло, что самые крутые не ловятся и в тюрьму не попадают, после чего он сбежал и принялся искать ментора на воле.

- «Станционный смотритель» же. Подсвечено, кстати, самим отцом Дуни:

|

Не ее первую, не ее последнюю сманил проезжий повеса, а там подержал да и бросил. Много их в Петербурге, молоденьких дур, сегодня в атласе да бархате, а завтра, поглядишь, метут улицу вместе с голью кабацкою. |

| К счастью для Дуни, она оказалась сабжем статьи: гусар взял её в законные супруги. К несчастью для её отца, этого он так и не узнал. |

- Человекоминимум — именно с целью избегания данного тропа на роль освоителя планет назначают такого чувака, что там, где выживет он, выживет любой.

- «Вычеркнутые из жизни» Сергея Тармашева — Кварц подсвечивает троп, говоря, что если какие-то сталкеры ходили в жёлтую и ничего особо опасного там не нашли, то это не значит, что там безопасно. Убитые сталкеры молчат, и их никто не считает.

- Сергей Чичин, «Поход клюнутого» — после упоминания, что дварфа Торгрима никогда еще не подводил гордый девиз подгорного племени «Ломящийся да проломится» следует авторская сноска, гласящая: «На самом деле, девиз наивный, глупый и подводит гораздо чаще, чем выручает, но что характерно — те, кто таки не проломился, никогда не имеют возможности его оспорить.»

Кино[править]

- «Список Шиндлера» (1993). Вероятность, что член НСДАП начнёт спасать обречённых на смерть евреев, — невероятно мала. Вероятность, что добьётся успеха — ещё меньше. Однако Оскар Шиндлер стал и добился.

- «Невозможное» (The Impossible, 2012) — фильм о выживании целой семьи во время катастрофического цунами 2004 года. Основано на реальных событиях.

- «Гравитация» (2013) Сандры Буллок и Альфонса Куарона. На службу выживания героини поставлены все возможные нарушения законов физики.

Телесериалы[править]

- «Убийства в Мидсомере» (1997—2016). В вымышленном графстве Мидсомер убийства происходят чаще, чем в любом другом графстве Англии.

- «Патер Браун» (2013—2018). Честертон не перегибал палку, и его герой статистически нормален, чего не скажешь о патере Брауне из сериала ВВС. На деревеньку Котсуорт в Кимблефорде свалилось столько убийств и других преступлений, что впору заводить отдельный филиал Скотланд-Ярда.

- В общем-то, и у Честертона патер Браун — настоящий магнит для неприятностей, но, поскольку в ходе служения его постоянно посылают во все концы Англии, а также в обе Америки, он не становится проклятием отдельно взятого прихода. В сериале, само собой, нельзя менять локации и основных персонажей с каждой новой серией. Персонажи — жертвы и персонажи — преступники каждый раз новые; первые, как правило, и до первых пяти минут серии не доживают, вторых в конце серии неизбежно увозит чёрная машинка сержанта Олбрайта.

- Патруль. Сериал про войну, однако же количество травм, полученных четырьмя главными героями на 58 серий, зашкаливает. Каждые четыре-пять серий (если не чаще) — то контузии, то пулевые ранения (включая пулеметные), то осколочные, один раз стрела из лука, банальный мордобой… А лидер команды однажды и вовсе огреб песчаную слепоту. Причем, если учесть хронологию событий, то все это должно было уложиться в несколько месяцев с момента высадки американцев в Северной Африке и до момента капитуляции немцев там же.

Манга и аниме[править]

- Своеобразно этот троп работает в Mushoku Tensei. Большая часть тайтла посвящена именно типичной интерпретации ошибки. ГГ стабильно побеждает там, где мало кому удаётся что-то сделать. Но это совершенно не работало в прологе. ГГ почувствовал себя новым Биллом Гейтсом и забил на учебу в школе? Окей, учиться сам он нормально не может и не собирается, и поэтому вместо успеха попал в стрёмную шарагу. ГГ хочет поставить на место оборзевшую гопоту? Поставили на место ГГ, причем жестоко и унизительно. В общем-то именно так, как в большинстве подобных случаев и происходит.

- Goblin Slayer — в первой же серии нам показывают команду начинающих авантюристов, которые наслушались историй про гоблинов, которых все с полпинка выносят и вообще это дешёвая экспа, и попёрлись на квест без подготовки. Вернулось двое, только одна в здравом рассудке, и то благодаря своевременному появлению протагониста. А всё потому, что из неудачных походов на логова гоблинов возвращаются как правило только девушки (и то если повезёт), которые предпочитают не распространяться, что там с ними было. Поэтому по миру ходят только истории про лёгкие победы. К тому же большая часть побед одержана над разведчиками или изгоями, которые забрели к поселениям.

- Есть и обратный пример: глазами Гобса показывают как гоблины разбивают одну партию за другой, что заставляет подумать о их крутости. А сколько гоблинов бесславно погибло от мечей приключенцев за кадром?

- Re Zero Kara Hajimeru Isekai Seikatsu — окружающие главного героя Субару люди в фэнтезийном мире, куда попал этот ОЯШ, искренне удивляются — мол, как этому пареньку удаётся выживать в самых сложных передрягах? А никак. Он раз за разом закономерно погибает, но благодаря сверхспособности откатывается обратно во времени, начиная всё с начала. И так раз за разом. До победного конца. Чудо с точки зрения других. Хуже чем ад для самого Субару.

- Заодно это отличная деконструкция сейв-скамминга.

Видеоигры[править]

- По определению, герой любого шутера[4] от первого лица и любого боевого авиасимулятора. С какой попытки прошли? Ага, квинтэссенция тропа. Разве что ультра-хардкорщики выживают чаще, чем мрут, но пока они набивали скилл, троп и на них работал.

- И по этой же причине разработчики XCOM2 сделали каноничной плохую концовку первой части. Сколько игроков прошло игру с первой попытки на айронмене и самой высокой сложности? Вот то-то же.

- Сколько конкретно прошло, мы так и не узнали, мы узнали, что не прошло большинство.

- И по этой же причине разработчики XCOM2 сделали каноничной плохую концовку первой части. Сколько игроков прошло игру с первой попытки на айронмене и самой высокой сложности? Вот то-то же.

- MMO-игры без оффлайн-кампании — аверсия. Здесь засчитывается каждая попытка, так что достаточно глянуть свой процент выживаний в статистике.

- Количество отзывов в Steam не могут точно определить, насколько игра популярна. Во-первых, есть люди, которые предпочитают не ставлять отзывы игре. Во-вторых, игра может быть более востребованной на консолях (особенно когда дело касается всяких jRPG). Ну и в третьих, есть пиратство. Возьмём к примеру Bendy and the Ink Machine, который на данный момент имеет 6000 отзывов, что по меркам Steam это мало. Но игру массово пиратят школьники из-за хайпа со стороны ютуберов.

- И соответственно количество просмотров ролика по нашумевшей игре не определяют, насколько игра востребована у игроков. Быть может летсплейщик вроде Happy Wolf’a стебется над явлением инди-хорроров, и людям нравится больше смотреть на прохождение, чем играть в это. На момент правки у Among Us сильно уменьшилось количество игроков в Steam.

- И да, хайп по инди играм и вопли о том, почему они лучше, не являются доказательством того, почему они всё таки лучше. Нормальные люди предпочитают либо покупать спокойно игры и даже пиратить их, а не сраться в интернете и нести чушь, почему раньше было лучше. Да, Heroes of Might and Magic III и Undertale воистину мемные игры. Но никто и не скажет, что немало людей скачали на торрентах Octopath Traveller. Потому что… ну, взгляните на цены в Steam.

- Кроме того, многие признанные как критиками, так и игроками инди-игры не получили огромной популярности. Moonlighter? VA-11 Hall-A? Это что за игры такие? Что вы там ещё говорите? Hyper Light Drifter? Iconoclasts?

- Огромные списки так и не взломанных игр, защищенных очередной антипиратской защитой, например нынешней Denuvo. Классическая манипуляция с заметанием ошибок под ковер и демонстрацией успехов. Если посмотреть повнимательнее, можно заметить что взломанных игр на порядок больше, а почти все не взломанные уже как пару лет попадают под две категории:

- Сильный уклон в мультиплеер с одиночным режимом для галочки — взламывать их незачем.

- Проходняк, конвейеры и нишевые проекты — неуловимые Джо, за взлом которых хакеры браться даже не собирались.

Реальная жизнь[править]

- См. подстатью Систематическая ошибка выжившего/Реальная жизнь

Игры со штампом[править]

Литература[править]

- Терри Пратчетт «Стража! Стража!». Сбить дракона из лука — один шанс на миллион. Всем известно, что у героев «один шанс на миллион выпадает в 100 % случаев»[5]. Вот только вопрос, а если просто пульнуть из лука в дракона, не будет ли вероятность поражения сильно больше, чем «1 к миллиону». Нужно обязательно понизить вероятность — например стреляя с одной ноги. Или через спину. Или рикошетом…

Документальное телевидение[править]

- В Австралии и Новой Зеландии дорожная полиция отказывается сниматься в телепередачах, если телеканал намерен показывать исключительно последствия тяжёлых ДТП. По мнению полицейских психологов, это побуждает зрителей нарушать правила. «Дурачок мчался через ограничение 40 км/ч на скорости 120, вот и влетел. А я быстрее „сотки“ в таких случаях не езжу, мне ничего не будет!»

- Тут сложнее. В Австрии распространилась мода повторять судьбу Анны Карениной на одном местном ж/д вокзале. СМИ, как им положено, тискали трагические статьи. Некие люди, оценив ситуацию, увидели, что немалое их число это как бы сказать… экзальтированная молодёжь, весьма склонная с эмоциональным срывам, легко увлекающаяся модой (в том числе модой на депрессии и прочие эмо-стайл). Власти решили поставить эксперимент и попросили СМИ НЕ писать о подобных случаях (или хотя бы ограничиться краткой заметкой на распоследней странице). И реальные случаи «анно-каренинства» уменьшились. Так что эффект «обезьянка видит — обезьянка делает» не стоит сбрасывать со счетов. Впрочем, полной статистики по стране не приводилось — возможно, эти молодые люди просто перешли на использование других локаций и способов.

- Кои способы, КСТАТИ, законодательно запрещено упоминать — по примерно тем же мотивам (чтоб не навело на мысль повторить рецепт на себе).

- Тут сложнее. В Австрии распространилась мода повторять судьбу Анны Карениной на одном местном ж/д вокзале. СМИ, как им положено, тискали трагические статьи. Некие люди, оценив ситуацию, увидели, что немалое их число это как бы сказать… экзальтированная молодёжь, весьма склонная с эмоциональным срывам, легко увлекающаяся модой (в том числе модой на депрессии и прочие эмо-стайл). Власти решили поставить эксперимент и попросили СМИ НЕ писать о подобных случаях (или хотя бы ограничиться краткой заметкой на распоследней странице). И реальные случаи «анно-каренинства» уменьшились. Так что эффект «обезьянка видит — обезьянка делает» не стоит сбрасывать со счетов. Впрочем, полной статистики по стране не приводилось — возможно, эти молодые люди просто перешли на использование других локаций и способов.

- Постоянные сборы на лечение тяжело больных детей, выступающие главным аргументом у любителей поплакаться о том, как всё плохо в стране. Недостатки у отечественной медицины, конечно, имеются, и в большом количестве, но главных причин таких сборов три:

- *недуг_нейм* встречается настолько редко, что практически не исследован, а лечат от него в принципе две с половиной конторы (порой шарлатанские, порой реальные) по всему земному шару, а остальные не спешат начинать от него лечить, потому что велик риск так и не принять ни одного пациента. Люди же, которым не посчастливилось «загреметь» со столь же тяжёлыми, но куда менее редкими и оттого куда более изученными заболеваниями, намного чаще получают медицинскую помощь и излечиваются, чем принято думать (привет, СМА). В ту же копилку — реально изученные заболевания, но в силу редкости цена лечения получается астрономической, и да, занимаются таким лишь 2-3 учреждения на планете.

- *недуг_нейм* встречается часто, и его лечат тысячи раз опробованными и эффективными методиками, но этот случай настолько запущен и шансы на излечение настолько мизерные, что нормальная медицина за него просто не берется, предлагая только паллиативную помощь. А вот шарлатаны от мира медицины обещают вылечить за золотые горы, но итог все равно закономерен (рак, обнаруженный уже на 4-й стадии — классика жанра).

- пациент просто не доверяет отечественной медицине, и вместо лечения дома по ОМС хочет поехать за рубеж, где лечить его будут теми же самыми протоколами и теми же самыми способами (снова рак).

- И да, сборы на детей ведутся во всех странах мира, где вообще возможны. И возможности для мошенников на каждом этапе настолько широки, что если вы реально хотите помочь — выясните, кому именно нужна и какая помощь (чтобы ваше пожертвование детскому дому не пришлось выбрасывать). Начиная от сборов на несуществующих детей и заканчивая проплаченными врачами, которые советуют лечить непонятное заболевание в Израиле, Южной Корее, на Островах Зелёного Мыса… да где угодно, лишь бы откат от этой экспериментальной клиники в карман врачу шёл. В клинике, само собой, метод лечения глубоко экспериментальный, хоть какой-то эффект никто не гарантирует, и конец ребёнка будет немного предсказуем: либо не доживёт до весны, либо поболеет, помучается, а потом произойдёт «самопроизвольная ремиссия» (деликатный термин, который означает, что организм пациента сумел побороть болезнь несмотря на все усилия медперсонала).

Комиксы[править]

- 88,9 % комиксов Скотта Адамса[6] о приключениях инженера Дилберта играют с тропом. «Отдел кадров подсчитал, что за прошлый год ровно 40 % отгулов по болезни сотрудники брали либо немедленно перед, либо немедленно после выходных. Очевидно, сотрудники обманывали компанию, удлиняя себе выходные»[7].

Настольные игры[править]

- Криты. Просто криты. Целые тома тактик посвящены тому, как правильно использовать подобные такие штуки. В результате ситуации, когда «герой заламывает дракона голыми руками с одного удара» переходят из разряда СОВ в унылую обыденность.

См. также[править]

- Комплекс вины выжившего

- Планета очень кстати

- Иммунитет протагониста

- Унылая непобедимость

- Пощадить ребёнка

- Аверсия — Фальшивый протагонист

- Ещё аверсия — Просто они не герои

Примечания[править]

- ↑ Занудствуя: в истории сержанта Смита статистики вообще ничего не видят, статистика изучает не единичные явления, а множественные. А вот если, опираясь на опыт сержанта Смита и рядового Брауна, кто-нибудь будет заявлять, что карманная Библия надежней бронежилета, — перед нами «систематическая ошибка выжившего».

- ↑ В начале двухтысячных довольном маленький процент россиян пользовался Инернетом.

- ↑ Вылететь через лобовое стекло гипотетически можно только на старом автомобиле, лобовое стекло которого фиксируется резиновым уплотнителем. У современных машин оно вклеенное и не разбивается, ибо триплекс — вылететь через него невозможно в принципе, только размазаться. Также Капитан Очевидность подсказывает, что водитель, прежде чем долететь до стекла, успеет познакомиться с рулём. Который при фронтальном столкновении смещается вверх и делает шансы преодолеть его околонулевыми.

- ↑ «Любого», все же, сильно сказано, иногда в шутерах просто есть ретроактивное бессмертие. Например, в Destiny после неудачных попыток Стражей воскрешают их компаньоны Призраки. А если враг уничтожит Призрака, то и Страж умрет навсегда.

- ↑ Мнение недогероев-неудачников не в счет

- ↑ Из специально отобранных автором статьи 9 комиксов.

- ↑ Для тех, кто не понял иронии: если считать отгулы по болезни равномерно распределенными во времени, то из пяти рабочих дней ровно 2 (то есть 40 %) примыкают к выходным: пятница перед ними и понедельник после них.

|

[изменить] Смерть |

||

|---|---|---|

| Общее | Алгоритм сортировки воскрешений • Алгоритм сортировки смертности • Воссоединиться в смерти • Высказаться перед смертью • Дешёвая смерть • И умерли они в один день • Иммунитет протагониста • Кто-то должен умереть • Метки смерти • Мортидо • Песня о смерти • Пожалуйста, очнись! • Посмертное сообщение • Посмертный персонаж • Посмертный рассказчик • Предсмертное откровение • Предсмертное признание в любви • Религия Смерти • Систематическая ошибка выжившего • Сказочная смерть • Смерть на публику • Смерть на снегу • Смерть навсегда vs Смерть — это только начало • Смерть от родов • Смерть с небес • Смерть ушла в отпуск • Убей их всех • Убили по-настоящему • Умереть может каждый • Чудесная смерть |

|

| Тот свет | Ад • Весточка с того света • Воинский рай • Дофига загробных миров • Загробная канцелярия • Загробный ангст • Загробный день сурка • Загробный мир обыкновенен • Загробный суд • Искусственный загробный мир • Лайфстрим • Лимб • Нирвана • Посмертная амнезия • Преддверие того света • Призрачный сеттинг • Приключения в Комаляндии • Рай • Смерть абсолютна (Полное уничтожение) • Чистилище • Хаос • Шеол | |

| Живут на том свете | Архидемоны и архидьяволы • Бог смерти • Духи • Дьявол • Поезд-призрак • Психопомп • Синигами • Смерть с косой • Эвридика | |

| Принявшие смерть | Актёр Семецкий • Антиимморталист • Долгожитель • Благодарю за проявленную великую милость! • Геройская красная кнопка • Головорезы • Гора кровавых тел • Домашний любимец • Испаряющиеся трупы • Камикадзе • Красные рубашки (Репортёр в красной рубашке) • Пережил свою полезность (Ты меня подвёл) • Предатель • Слишком хорош для этого мира…

Жертвы: Жертвенный агнец • Жертвенный козёл • Жертвенный лев • Жертвенный мышонок Смерть героя: Васкес • Ментор • Мужчина • Русские • Силач • Ворф |

|

| Обманувшие смерть | Ад его не удержит • Астральная проекция, не призрак • Бездна времени • Вернулся не таким • Воскресла в концовке • Восставший из мёртвых • Детская неуязвимость • Иммунитет Джокера • Иммунитет идиота • Инсценировал смерть (смерть — лучшее алиби) • Казнь сделала его круче • Комплекс вины выжившего (Что ж ты в танке не сгорел?) • Купить молодость • Мне на самом деле семьсот лет • Недобили • Недостоин смерти • Нежить • Некромантия (некроромантика) • Посмертный героизм • Похищение души из рая • Распутинская живучесть (Пережить хедшот • Пережил свою казнь) • Реинкарнация • Самоубийственно выглядящий прыжок • Скорее жив, чем мёртв • Смерть в награду • Смерть против ада • Тело так и не нашли • Ты жив!/Ты жив! Ой, бл… • Увёртливые внутренние органы • Умер — не беда, починим • Условно смертный • Филактерия • Чудесное воскрешение • Я поправился • … Бессмертие: Биологическое бессмертие • Дефективное бессмертие • Истинное бессмертие • Каннибальское бессмертие • Коллективное бессмертие • Ретроактивное бессмертие • Средство Макропулоса • Стремящийся в бессмертные • Фундаментальное бессмертие |

|

| Несут смерть | Голову с плеч (Взрыв головы • Выстрел в голову) • Джаггернаут • Клингонское повышение • Мочить в сортире • Непрямое убийство • Неубедительно смертельная рана • Окончательное решение • Оставлять раненых и больных • Погребение заживо • Поразить в самое сердце/Сердце долой! • Проблемы с коммуникацией убивают • Пронзить их! • Падение с высоты • Смертельное приглашение • Смертоносная истерика • Смертоносная подушка • Смерть с доставкой на дом • Сталкер с того света • Темнота смертельно опасна • Эвтаназия (Добивать раненых • Удар милосердия) • Хрясь, и пополам!

Живые: Казнь зверями • Кайсяку • Маньячка • Наёмный убийца (Гильдия убийц) • Палач (Полевая казнь) • Серийный убийца • Синяя Борода • Сиротинушка • Убийца любимых • Цареубийца • Чёрная вдова • Я убил Гвен Стейси Оружие |

|

| Игры со смертью | Автобус разбился • Визит на тот свет • В общем, он лопнул • Воскресители • Все вокруг на самом деле мертвы… • Встречая пули грудью • Вызываю огонь на себя • Гладиатор • Русская рулетка • До суда не доживёт • Если ты его убьёшь, ты будешь как он • Заболтать до смерти • Забота перед убоем • Завещание (Даровать рабу свободу в завещании vs захоронить раба рядом с хозяином/сати • Завещай мне сапоги • Потроллить в завещании) • [ Засветился перед смертью • Знаменитые последние слова (непонятные последние слова) • Игра в ядик • Из последних сил (Умирающий лебедь) • Когда же ты сдохнешь • Коли хочешь жить — убей друга своего • Командовать своим расстрелом • Конечность или жизнь • Коррида • Коронная смерть • Мёртвая рука • Множество способов умереть • Неожиданно жестокая смерть • Обманул смерть, но всё равно помер • Они опять убили Кенни • Одной смерти мало (посмертная казнь) • Оставлен умирать • Отказаться от Рая vs Предпочесть Рай • Перехватить пулю • Посиделки со Смертью • Послать на верную смерть • Последний парад • Последняя затяжка • Последний танец • Последняя просьба (последняя просьба — брак) • После такого не выживают • Поторопить смерть • Похоронная оргия • Похоронить с почестями • Похороны под дождём • Предсмертная песня • Прерванная казнь • Пулемётный танец • Рай — это скучно • Разделённые смертью близнецы • Рыть себе могилу • Секс перед битвой • Случайное убийство • Смерть от кармы (Диснеевская смерть • Не вынесла душа злодея) • Смерть равносильна искуплению/Искупление равносильно смерти • Страх смерти смешон для умерших • Твист Амброза Бирса vs Твист Найта Шьямалана • Ты уже мёртв • Убийство по ошибке • Убил — забрал способность • Убитая игрушка • Убить всех человеков • Убить своего мучителя • Убить того, кого любишь • Умереть с улыбкой • Умереть самим собой • Умер свободным • Умер с позором (Злодея закололи в закоулке) • Умереть стоя • Умерли долго и счастливо • Ушёл достойно • Четыре означает смерть • Эвтаназия • Эпидемия самоубийств • Я тебя породил, я тебя и убью • Я умираю, возьмите мой макгаффин • Я умираю, мне всё можно

Самопожертвование: Героическое/Злодейское • Пережить самопожертвование • Тупое самопожертвование • Взять в ад компанию • Гамбит Танатоса Самоубийство: Злодейский суицид • Лучше умереть, чем быть убитым • Неудачное самоубийство • Прерванное самоубийство • Романтизация самоубийства |

|

| Несовместимая с жизнью… | Болтливость • Гордость • Гурманство • Доброта • Дерзость • Жадность • Жестокость • Знание • Красота • Крутость • Легкомыслие • Любопытство • Мстительность • Набожность vs Атеизм • Нерешительность • Неуклюжесть • Остроумие • Пацифизм • Позёрство • Похоть • Правильность • Самоуверенность • Трусость • Тупость • Хамство | |

| ← | Штамп • Основы |

«Защита» — хороший ярлык для плохих дел.

Милтон Фридман «Свобода выбирать»

Этот текст получился в результате анализа некоторых комментариев к статьям «Дефекты лайков» и «Экономика и права человека».

Интерпретируя какие-либо данные и делая выводы, некоторые комментаторы совершали типичную «ошибку выжившего».

Что такое «систематическая ошибка выжившего»? Это учет известного и пренебрежение неизвестным, но существующим.

Примером «стоимости» ошибки выжившего и примером удачного преодоления этой ошибки является работа венгерского математика Абрахама Вальда, работавшего на американскую армию во время Второй мировой войны.

Командование поставило перед Вальдом задачу проанализировать пробоины от пуль и осколков на американских самолетах и предложить способ бронирования, чтобы пилоты и самолеты не погибали.

Сплошное бронирование применить было нельзя — самолет получался слишком тяжелым. Нужно было или бронировать те места, где повреждения были, куда попали пули, либо те места, где повреждений не было. Оппоненты Вальда предлагали бронировать поврежденные места (на картинке они помечены красными точками).

Вальд возражал. Он говорил, что самолеты с такими повреждениями смогли вернуться, в то время как самолеты с повреждениями в других местах вернуться не смогли. Точка зрения Вальда одержала верх. Самолеты были забронированы там, где у вернувшихся машин повреждений не было. В итоге количество уцелевших самолетов значительно возросло. По некоторым данным, Вальд таким образом спас жизни примерно 30% американских летчиков. (В цифре я могу ошибаться, но эффект был весьма значительным. Вальд спас сотни жизней).

Еще одной иллюстрацией «ошибки выжившего» является рассказ Цицерона о словах Диагора Мелосского, который на аргумент в пользу клятв богам, потому что есть множество «изображений о спасении людей, которые попадали в шторм и давали клятву богам совершить какой-либо обет», ответил, что «однако отсутствуют любые изображения тех, кто погиб в море в результате кораблекрушения».

И первая «ошибка выжившего» в комментариях к статье «Дефекты лайков» состоит в том, что нам неизвестно, сколько хороших, полезных, гениальных идей, творений, изобретений, научных работ было похоронено разнообразными «дизлайками», «игнорами» и «банами».