Речи Поленова, взгляды на искусство и как будто все его манеры связываются с его произведениями, и, глядя на Поленова, я переносился на его картины с самого раннего периода его творчества. И везде я вижу <…> его любование красотой мира, радость от красоты форм и еще более — красок.

Я.Д. Минченков[1]

Открывшаяся в Третьяковской галерее масштабная выставка «Василий Поленов» приурочена к 175-летию со дня рождения крупнейшего мастера русского искусства второй половины XIX века Василия Дмитриевича Поленова (1844-1927).

Во всем многообразии творчества художника — в наполненных тончайшими лирическими переживаниями пейзажах, в его грандиозной серии картин «Из жизни Христа», в исторических полотнах, портретах и жанровых произведениях, в поисках синтеза искусств в театре, архитектуре, музыке, во всей общественно-художественной и педагогической деятельности мастера — можно обнаружить глубочайшие связи с духовным опытом русского искусства Золотого века. Одновременно он одним из первых русских художников второй половины XIX века выходит к новому эстетическому миросозерцанию и новой стилистике искусства символизма и модерна рубежа веков, характерных для Серебряного века русской культуры.

Н.Д. КУЗНЕЦОВ. Портрет В.Д. Поленова. 1888

Холст, масло. 75,5 ? 62

© Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник В.Д. Поленова (далее: Музей-заповедник В.Д. Поленова)

Элементы романтической эстетики тесно переплетались у Поленова с реалистическими тенденциями, с тонким психологизмом русского пейзажа-настроения и освоением древнерусского наследия; отголоски западноевропейского романтизма и интернационального академизма — с живописными поисками художников Барбизонской школы и импрессионистов. В этом сплаве вырабатывался национальный вариант неоромантического миросозерцания, на основе которого вырос символизм и русский вариант модерна. Мечта его творцов, в числе которых был и Поленов, о едином стиле, могущем окружить человека красотой, преобразовать жизнь по ее законам, воплотилась в блестящем расцвете русского искусства конца XIX — первых десятилетий XX века, вошедшем в историю отечественной культуры как эпоха Серебряного века.

Но как все это могло сочетаться в творчестве одного человека — «сложного и противоречивого»[2] художника, как характеризовали его многие. Поленова традиционно рассматривали с точки зрения его «особого положения»[3] в искусстве второй половины XIX века. Так, не случайно в экспозиции Третьяковской галереи 1916 года, в работе над которой тогдашний ее попечитель Игорь Грабарь исходил из принципов историзма и логики развития русского искусства, произведения мастера были помещены в отдельный зал. На просьбу Поленова повесить рядом с полотнами его товарищей хотя бы картину «Больная» (1886, ГТГ) Грабарь ответил: «Я хорошо понимаю, почему Вам хотелось бы Вашей “Больной» присутствовать в верхних залах, рядом с Вашими сверстниками. Очень досадно, что я не решился на это тогда, когда переустраивал весь верх галереи. Теперь там ничего не сделаешь, — яблоку упасть негде, не то, что такую огромную вещь повесить. Особенно тесно… в зале передвижников»[4]. О мотивах, по которым Грабарь «не решился» сразу поместить среди полотен передвижников «Больную», или «Элегию» по второму названию картины, наиболее точно передающему ее основной смысл, можно догадаться. Представленная в 1886 году на XIV выставке Товарищества передвижных художественных выставок (ТПХВ), «органически» в рамки передвижнического жанра, она, безусловно, не укладывалась. «Больная» стоит несколько особняком и в творчестве Поленова, хотя редко в каком произведении мастера непосредственное чувство художника, его мироощущение были выражены так полно, как здесь.

В картине ясно читаются беспомощность перед трагической неотвратимостью смерти, недоумение перед ее бессмысленной беспощадной неразборчивостью, уносящей совсем еще юные жизни. Неожиданно они находят разрешение в красоте изысканного натюрморта, сложно разработанного в колорите и эффектах света, — еще одного центра картины, располагающегося рядом с измученным лицом девочки-подростка. По богатству и согласованности красочных сочетаний он может быть признан одним из самых великолепных по живописи в русском искусстве второй половины XIX века, став своеобразным символом вечной красоты мира, ощущение которой не утрачивается художником даже перед лицом страдания и смерти.

Рыцарь красоты

В основе широкой художественной деятельности Василия Дмитриевича Поленова лежала его врожденная одаренность в разнообразных видах искусства. Он обладал живописным видением пленэриста, настолько точным, что по аналогии с «абсолютным слухом» у музыкантов его определяли как «абсолютное зрение», и одновременно даром декоративиста, которым пользовался и в своих станковых произведениях, и в театрально-декорационных работах, и в декоративно-прикладном искусстве, и в оформлении интерьеров. У Поленова с ранних лет проявились способности архитектора. По воспоминаниям его друга и соученика И.Е. Репина, он «еще в Академии художеств… часто выручал архитекторов-учеников, шедших по архитектуре, его родственников»[5]. Этот дар даст о себе знать в его приверженности к архитектурным мотивам в пейзажных, исторических и жанровых произведениях, а также в самостоятельных архитектурных сооружениях, отличавшихся новизной и оригинальностью. Сам человек артистичный, Поленов обладал особым чувством и пониманием театрального дела, что позволило ему не только выступать в качестве актера, режиссера и декоратора в домашних спектаклях, но и стать родоначальником нового направления в русском театрально-декорационном искусстве и крупным общественно-театральным деятелем. Василий Дмитриевич отличался музыкальностью, обладал хорошим голосом, был талантливым инструментальным исполнителем и, пожалуй, единственным живописцем, кто постоянно сочинял музыку — симфонические и духовные произведения, романсы, квартеты и даже оперы — «Призраки Эллады», «Анна Бретонская». Музыка, постоянно сопровождавшая его во время работы, не могла не сказаться на композиционном строе и колорите его живописных произведений, наполняя их особой мелодичностью, что постоянно отмечали зрители, называя его картины «музыкальными».

Новаторство Поленова в разнообразных видах искусства, значение его универсализма становятся наиболее явственными с точки зрения нового поколения московских живописцев 1880-1890-х годов, с которыми Василий Дмитриевич теснейшим образом связал свою жизнь, взяв на себя руководство классом пейзажа и натюрморта (факультативно) в Московском училище живописи, ваяния и зодчества (МУЖВЗ, 1882-1895). В их отзывах о его творчестве, воспоминаниях о Поленове-педагоге мы найдем немало восторженных слов, выражающих ему любовь и признательность.

Для молодых художников привлекательна была сама личность Поленова «единственного, в полном и лучшем, не одиозном смысле слова, джентльмена-европейца и аристократа»[6], как писал о нем Л.О. Пастернак. Поленова называли «рыцарем красоты» и «идеалом духовного аристократизма»[7].

Потомок нескольких поколений просвещенного российского дворянства, восходящих к XVIII веку, Василий Дмитриевич, казалось, был самой судьбой предназначен стать своеобразным мостиком между искусством романтизма начала XIX века, передвижничеством и неоромантизмом рубежа XIX—XX веков.

Среди его предков по линии отца был «первый русский эмансипатор», как называли современники его прадеда А.Я. Поленова (1738-1816). Учившийся после Петербургского университета в Страсбургском университете и Геттингене, возвратившийся в Петербург человеком «с широким и глубоким гуманитарным образованием… личностью, впитавшей идеи философии и науки “века Просвещения”»[8], он написал вскоре после возвращения сочинение «О крепостном состоянии крестьян в России» (1766). В нем впервые в русской истории критиковалось крепостное право и предлагались меры по выходу из него. Деда художника, академика Василия Алексеевича Поленова (1776-1851), «настоящим ученым» считал А.С. Пушкин, поэт относился к нему с большим уважением, хорошо зная его по службе в Министерстве иностранных дел. Отец художника Дмитрий Васильевич Поленов (18061878), член-корреспондент Академии наук, известный библиограф, археолог, историк, был дружен с известными писателями, музыкантами и художниками, со знаменитым живописцем Карлом Брюлловым (1799-1852), с которым познакомился в Греции, где в 1830-х годах несколько лет служил секретарем русской миссии в Афинах.

Большую роль в воспитании внуков и развитии их талантов играла бабушка по материнской линии В.Н. Воейкова (1792-1873), дочь известного архитектора и художника, литератора и музыканта, академика Николая Александровича Львова (1751-1803). С ее рассказами в жизнь Василия Поленова вошла эстетика эпохи Золотого века русской культуры (первая треть XIX века). Вера Николаевна рано осиротела и воспитывалась вместе со своими сестрами в доме их родственника, поэта и государственного деятеля Г.Р. Державина (1743-1816). Посещая с внуками Императорский Эрмитаж, Вера Николаевна, рано овдовев, могла видеть в Военной галерее 1812 года портрет своего мужа — героя Отечественной войны генерал-майора Алексея Васильевича Воейкова (1778-1825) работы Джорджа Доу. Хорошо эрудированный человек, она великолепно знала русскую и французскую литературу, была знакома с Н.М. Карамзиным, автором многотомной «Истории государства Российского», могла наизусть цитировать целые главы его сочинения, очень любила русскую поэзию и сказки. В 1867 году Поленов написал портрет любимой «бабаши» одновременно с И.Н. Крамским и под его руководством, когда, уже учась в Академии художеств (1863-1871), решил взять у знаменитого художника дополнительные уроки рисунка и живописи.

Дочь Веры Николаевны, мать Василия Поленова, Мария Алексеевна Воейкова (1816-1895), художник-любитель и детская писательница, автор книги для детей «Лето в Царском Селе», выдержавшей многочисленные переиздания, училась у художника брюлловской школы К.А. Молдавского. Она стала первым учителем рисунка и живописи сына. «От матери я унаследовал страстную любовь к живописи»[9], — говорил впоследствии Поленов.

В своей художественной деятельности Поленов стремился приносить пользу людям, активно участвовать в жизни общества. Это стремление сближало творчество мастера с общим процессом демократизации искусства последней трети XIX века, прежде всего с движением Товарищества передвижников, чьим активным членом и неизменным участником его выставок он становится в 1878 году, горячо сочувствуя демократической направленности Товарищества. Однако гражданский долг виделся им в эстетическом просвещении народа, в несении искусством радости и красоты. Слова Поленова из письма 1888 года к В.М. Васнецову: «Мне кажется, что искусство должно давать счастье и радость, иначе оно ничего не стоит»[10] — достаточно ясно выраженное эстетическое кредо художника и ключ для понимания его творчества.

Экспозиция юбилейной выставки

Экспозицию выставки Поленова открывают картины «Московский дворик», «Бабушкин сад» (обе — 1878) и «Заросший пруд» (1879, все — ГТГ), составляющие своеобразную лирико-философскую трилогию художника. Представленные на VII и VIII выставках ТПХВ, они были тепло встречены и передвижниками, и широким кругом зрителей, но особенно восторженно — молодыми художниками, вступающими на творческий путь в 1880-1890-х годах. И.С. Остроухов писал: «Одним из неожиданно больших праздников было появление на них первых интимных пейзажей Поленова в самом конце семидесятых годов. Меня поразило исключительно: «Московский дворик”, «Бабушкин сад», «Заросший пруд», «У мельницы», «Серый день» и ряд других «тургеневских» интимных мотивов явились мне неожиданно, ново, свежо, проникнуто правдой, тонким музыкальным лиризмом и изящной техникой»[11].

В.Д. ПОЛЕНОВ. Московский дворик. 1877

Первоначальный вариант одноименной картины (1878, ГТГ). Холст, наклеенный на картон, масло. 49,8 ? 39

© ГТГ

С «Московским двориком» в русское искусство полноправно вошел пленэризм, утвердившись не только как техника живописи на открытом воздухе, но и как обостренное выражение чувства единения художника с окружающим миром. В поленовской картине «сюжет» как бы «подсказан» сиюминутным лирическим переживанием автора, вдруг увидевшего красоту обыденного пейзажа в его конкретности и случайности. Можно отметить при этом ряд живописных и композиционных приемов, благодаря которым произведение приобретает емкий завершенный картинный образ, передающий национально-исторический облик Москвы, каким он был прочувствован Поленовым. В поэзии тихой, спокойной жизни, изображенной в «Московском дворике», таились какие-то основополагающие моменты национального мировосприятия, нечто вечное, неколебимое. Картина покоряла внутренней глубиной и человечностью, став одной из самых популярных и любимых в нашей стране. Пейзаж с выставки был приобретен Павлом Михайловичем Третьяковым в его собрание.

«Московский дворик» станет своеобразным предвестником нового понимания роли искусства в жизни общества (вспомним поленовское высказывание 1888 года: «…искусство должно давать счастье и радость, иначе оно ничего не стоит»).

В.Д. ПОЛЕНОВ. Московский дворик. 1878

Холст, масло. 64,5 × 80,1

© ГТГ

Продолжая в картине «Бабушкин сад» тему гармонического единства человека и природы, Поленов открывает в ней новые аспекты и новую интонацию: словно перешагнув десятилетие, он передает состояние лирической созерцательности, то элегическое настроение, которое приобретет распространение в живописи 1890-х годов. В картине утверждается нерасторжимая связь времен — XVIII столетие продолжает существование в XIX с доживающими свой век старушками, уютными старинными особняками и тенистыми садами. Буйная растительность запущенного парка с вековыми деревьями и пробивающейся молодой порослью усиливает глубину созданных художником образов.

«Бабушкиным садом» Поленов предвосхищает поэтику «пассеизма» мирискуссников со свойственными им эстетизацией старины и восхищением «закатными красками» дворянской культуры. Но, как человек своего времени, он «мотивирует» погруженность в грезы двух персонажей картины, подчеркивает возраст одной и дает книгу в руки другой, в то время как художники следующего поколения могли передавать «саму грусть» средствами чисто живописными[12] (например, В.Э. Борисов-Мусатов, учившийся какое-то время у Поленова в МУЖВЗ и пользовавшийся его поддержкой в последующие годы).

В.Д. ПОЛЕНОВ. Бабушкин сад. 1878

Холст, масло. 54,7 × 65

© ГТГ

Мир Поленова реален. Он легко вмещает в себя поэтические образы А.А. Фета («Приветствую тебя, мой добрый старый сад, цветущих лет цветущее наследство! С улыбкой горькою я пью твой аромат, которым некогда мое дышало детство»[13]). В то время как полотна Борисова-Мусатова сродни поэтическому символизму Андрея Белого или К.Д. Бальмонта.

Картина «Бабушкин сад» стала своеобразным посвящением художника эпохе Золотого века и одновременно явилась одним из первых, исходя из тех новаторских тенденций, которые в ней присутствуют, а впоследствии станут доминирующими в искусстве рубежа столетий, живописных произведений века Серебряного.

В пейзаже «Заросший пруд» преобладает возвышенно-мечтательное настроение. Лирика пейзажного мотива становится явственной благодаря своеобразному диалогу старинного парка и мечтательной молодой женщины, единству их настроений. Начатая здесь художником тема ухода от тягот действительности в мир природы получит развитие в творчестве Поленова 1880-1890 годов и особенно широко в искусстве М.В. Нестерова — одного из его молодых друзей.

В.Д. ПОЛЕНОВ. Заросший пруд. 1879

Холст, масло. 80 × 124,7

© ГТГ

Все три пейзажа Поленова сразу же привлекли к себе симпатии зрителей и внимание критиков. Характерен отклик одного из них, писавшего в 1879 году: «В выборе сюжета («Бабушкин сад». — Э. П.) сказывается не пейзажист, а жанровый живописец, — и притом романтик, насколько романтизм вообще доступен русскому художнику в смысле проявления его в картинах и образах из русской жизни… Так и в картине «Заросший пруд” это не есть пруд «вообще» <…> У этого пруда есть своя история… В картине этой опять сказался романтик. <…> Картина Поленова — это то, что у немцев называется Stimmungsbild, такие картины рассчитаны на то, чтобы дать вам, прежде всего, «настроение» и составляют в живописи приблизительно то же самое, что в поэзии составляет «элегия»»[14]. Слияние жанрового и пейзажного начал в работах Поленова конца 1870-х годов ясно обозначило новое явление в русской живописи, получившее широкое распространение на рубеже столетий. Оно было связано с взаимопроникновением жанров, в которых пейзаж начинает играть важную «содержательную» роль. А.А. Федоров-Давыдов впоследствии назовет это явление «пейзажизацией жанра»[15]. В поленовских пейзажах можно увидеть и истоки того «бессобытийного» жанра, принципы которого в дальнейшем разовьются в творчестве его учеников.

Впечатляющий дебют Поленова на выставках передвижников оказался тем более неожиданным, что его предыдущий период учебы в Академии художеств и пенсионерства, кажется, никак не предвещал этого прорыва. Об этом свидетельствует следующий раздел экспозиции, посвященный пенсионерскому периоду жизни художника.

Пенсионерство Поленова

Василий Дмитриевич получил глубокое и разностороннее образование, учась одновременно в Императорской Академии художеств и Петербургском университете. В 1871 году он был удостоен большой золотой медали за программу «Воскрешение дочери Иаира» и получил право на заграничную пенсионерскую поездку так же, как и его друг по Академии художеств И.Е. Репин. В том же году Поленов окончил университет, сдав выпускные экзамены и представив вдумчиво и обстоятельно разработанную диссертацию на тему о развитии ремесел в различных европейских государствах.

I872-I876 годы — время пенсионерства Поленова. Он побывал в Германии, Италии и Франции, где знакомился и по-своему воспринимал новейшие достижения западноевропейской живописи. Его особое внимание привлекли в Германии представители академически-романтического направления в исторической живописи, прежде всего К. Пилоти. Одновременно он увлекся творчеством А. Бёклина, Г. Макарта, предвосхитивших неоромантизм модерна. Годы, проведенные Поленовым во Франции, совпали с первыми выступлениями импрессионистов, искусство которых вызывало в то время живейшие споры в художественных кругах. Их искусство явилось дополнительным импульсом к освоению художником пленэрной живописи, для чего им была предпринята совместно с Репиным поездка на север Франции, в Нормандию, в маленький городок Вёль, где они жили в одном домике с июля по сентябрь 1874 года. За полтора месяца Поленов написал серию превосходных пейзажей и этюдов. Среди них картины «Белая лошадка. Нормандия» (Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник В.Д. Поленова, далее Музей-заповедник В.Д. Поленова), «Рыбацкая лодка. Этрета. Нормандия» (ГТГ), «В парке. Местечко Вёль в Нормандии» (ГРМ) и этюд к ней «Старые ворота. Вёль. Нормандия» (Музей-заповедник В.Д. Поленова).

В Париже Поленов и Репин были частыми посетителями артистического кружка А.П. Боголюбова, объединившего русских художников, живших за границей. В доме Боголюбова собирались в условленные дни для занятий офортом, керамикой, устраивали вечера с чтениями, постановками живых картин, музыкой, в которых Поленов «общественный, веселый человек»[16], по словам Репина, принимал самое деятельное участие. На вечерах Боголюбова частым гостем бывал И.С. Тургенев, знакомство с которым имело большое значение для Поленова. Писатель заметно выделял художника, ввел его в салон известной певицы Полины Виардо, где собирались видные литераторы, музыканты, общественные деятели, среди которых были писатель Э. Золя, историк религии, философ Эрнест Ренан. Беседы с Ренаном, его книга «Жизнь Иисуса» (Париж, 1863) сыграли важную роль в размышлениях художника над воплощением образа Христа и евангельских событий в его будущей серии картин «Из жизни Христа» (конец 1890-х — 1900-е).

Среди массы задуманных и начатых во время пенсионерской командировки работ на исторические сюжеты были осуществлены «Право господина» (1874, ГТГ) и «Арест гугенотки» (1875, ГРМ). Обе эти картины близки к западной позднеакадемической исторической живописи (К. Пилоти, П. Деларош, Л. Галле) с ее стремлением к документально-визуальной точности в воспроизведении деталей, интересом к литературно-романтическим сюжетам и своеобразной театрализацией.

В 1876 году, представив в Совет Академии художеств в качестве отчета о командировке шесть картин и пятьдесят этюдов, Поленов получил звание академика. Тогда же он обратился к известному художественному критику В.В. Стасову с просьбой поделиться мнением о его произведениях, выставленных в Академии художеств. Стасов, отметив в его таланте «две главных струны — колоритность и грацию», обвинил его во «французистости». Считая, что его «склад души ничуть не русский», он посоветовал ему «всего лучше жить постоянно в Париже или Германии»[17]. Критик был прав, увидев в живописи Поленова влияние западноевропейских веяний, «много элегантного и изящного письма… очень приятного и грациозного»[18]. Другое дело, что ему в голову не могло прийти, что, владея таким письмом, можно оставаться русским живописцем.

Неожиданно для Стасова в его отзыве наметилась проблема, особенно остро вставшая перед художественными деятелями конца XIX — начала XX века. Она касалась вопроса сохранения национальной самобытности русского искусства при активном взаимодействии с западноевропейскими процессами развития художественной культуры. Творчество Поленова конца 1870-х годов воочию убеждало в перспективности такого взаимодействия.

Во время пенсионерской командировки и сразу после нее Поленов отдыхал в родовом имении Имоченцы Олонецкого края. В Имоченцах все располагало к глубокому погружению в народную жизнь. Отсюда пришло понимание Поленовым уклада крестьянской жизни, здесь состоялось его первое знакомство с изделиями ремесленников, народных умельцев. Редкие селения Олонецкого края хранили все особенности северной жилой деревянной архитектуры. В 1870-х годах художник написал здесь пейзаж «Сахарная гора зимой» (1870-е, частное собрание) с крестьянскими избами в окружении суровой северной природы. Познакомился Поленов и с устным народным творчеством края, фольклором. Песни и былины в исполнении сказителей Олонецкого края приобрели в это время широкую популярность благодаря экспедициям, предпринятым учеными для их записи. В портрете «Сказитель былин Никита Богданов» (1876, ГТГ) Поленов создал тип «человека из народа», «одаренного природным умом и житейским смыслом». Он близок образам крестьян из любимого художником произведения И.С. Тургенева «Записки охотника», родствен он также портретным типам крестьян И.Н. Крамского.

Вернувшись в Россию после пенсионерской командировки, художник вступает в состав русской добровольческой армии на сербско-турецком фронте. За участие в боевых действиях он был награжден медалью и орденом, а его впечатления нашли отражение в рисунках, опубликованных в журнале «Пчела». Это в основном сцены из бивуачной жизни, этнографические типы, архитектурные зарисовки. К батальной теме Поленов вновь вернулся в I877-I878 годах, когда состоял в качестве штабного художника на болгарском фронте Русско-турецкой войны. Но, как и в Сербии, самыми интересными были рисунки и небольшие этюды маслом, изображающие будни походной жизни и местные типы. Батальным живописцем он так и не стал.

В Абрамцевском художественном кружке.

Поиски синтеза искусств

Важным фактором для Поленова в поисках им «себя самого» стало знакомство, а затем и дружба во время пенсионерской командировки в начале 1870-х годов в Риме с С.И. Мамонтовым, продолжившаяся в Париже, где наездами бывал Савва Иванович,и,наконец, в Москве, куда в 1877 году переезжает Поленов. С Мамонтовым, по словам Н.А. Прахова, его «сближало взаимное увлечение искусством, во всех его проявлениях и видах: живописью, музыкой, скульптурой и сценой. Оба отдавались искусству целиком»[19].

Поленова, автора «тургеневских» мотивов в живописи, легко представить в Абрамцеве, усадьбе второй половины XVI11 века, где с 1843 года жил писатель С.Т. Аксаков, а с 1870-го — С.И. Мамонтов. Многочисленными мотивами Абрамцевская усадьба и ее окрестности вошли в десятки этюдов и пейзажей, написанных здесь художником, — «Березовая аллея в парке» (1880), «Верхний пруд в Абрамцеве» (1882, все — Государственный историко-художественный и литературный музей-заповедник, далее Музей-заповедник «Абрамцево»). В абрамцевских пейзажах появились новые интимно-лирические связи художника и природы. Их живописные формы становятся более крупными и обобщенными, хотя сохраняются излюбленные художником таинственные романтические «уголки», игра планов, часто нагромождаемых один на другой («Абрамцево. Речка Воря», 1882, Музей-заповедник «Абрамцево»). В них меньше пленэризма, и, как следствие, становится более звучным цвет. Свое завершение этот тип пейзажа получит в картине «Осень в Абрамцеве» (1890, Музей-заповедник «Абрамцево»), законченной уже в Бехове на Оке, в имении, приобретенном Поленовыми в самом конце 1889 года.

Вокруг С.И. Мамонтова в конце 1870-х годов объединились крупнейшие мастера изобразительного искусства: И.Е. Репин, В.Д. Поленов и В.М. Васнецов, скульптор М.М. Антокольский; в 1880-1890-е годы в кружок влились художники младшего поколения: В.А. Серов, К.А. Коровин, Е.Д. Поленова, М.А. Врубель, М.В. Нестеров, А.М. Васнецов, И.С. Остроухов и многие другие.

Впервые Поленов приезжает в Абрамцево в 1873 году в перерыве пенсионерской командировки. Здесь он знакомится с Мстиславом Праховым (старшим братом историка искусства Адриана Прахова), поэтом и философом, лингвистом, романтиком-шеллингианцем, подолгу гостившим у Мамонтова. В Прахове художник находит подтверждение и теоретическое обоснование своим эстетическим идеям. Наиболее цельное практическое применение они получат в театральной деятельности кружка, начатой по инициативе Прахова. К спектаклям домашнего театра Поленов создает романтически приподнятые эскизы декораций. Он же исполняет в этих постановках главные роли, легко вживаясь в близкие ему образы — Деция в «Двух мирах» А.Н. Майкова (1879), олицетворявшего героико-романтизированный дух античности; Камоэнса в одноименной драме В.А. Жуковского (1882), переделке пьесы австрийского романтика Мюнха Биллинггаузена, — умирающего в нищете поэта, бросившего вызов не понимающей его толпе и духовно торжествующего над ней.

В экспозиции этого раздела представлены эскизы декораций Поленова к домашним спектаклям, среди них «Атриум» (Музей-заповедник «Абрамцево») к первому спектаклю, поставленному в кружке по пьесе А.Н. Майкова «Два мира» (1879). В нем привлекает внимание сочетание точности в воспроизведении парадных покоев римского патрицианского дома с большой степенью обобщения и условности, продиктованной театральной спецификой. Работая над «Атриумом», Поленов вносит в декорацию не только знание античной архитектуры и свой талант живописца, но и возникшее в ходе его актерской работы понимание драмы Майкова. В результате рождается новый синтез искусств. Зрителей «Двух миров» поражали «художественная цельность» постановки и «моменты совпадения на сцене красоты с подлинной поэзией»[20].

В.Д. ПОЛЕНОВ. Атриум. Действие 3. 1879

Эскиз декорации к постановке спектакля по драме А.Н. Майкова «Два мира» на домашней сцене Абрамцевского кружка. Премьера — 29 декабря 1879 года, Москва. Бумага, акварель. 10 × 15

© Музей-заповедник «Абрамцево»

Актерское чувство сценического пространства (пространства маленькой сцены) побуждает Поленова перейти к упрощенному методу постановки, когда он отказался от кулис и сложных перестановок, введя театральные сукна, обрамляющие холст задника, на котором изображен основной мотив декорации. Выработанный «принцип единой картины» позволил художнику использовать в оформлении сцены свое мастерство, подчинив при этом живопись сценическим законам. Она приобрела эмоциональную приподнятость и обобщенность. Умело варьируя, стилистически заостряя различные архитектурные формы, он создает в эскизах декораций выразительные сценические образы. Передает характер мрачного средневекового лиссабонского госпиталя, используя декоративные возможности простых и лаконичных форм сводчатых перекрытий в эскизе «Госпиталь» к «Камоэнсу» В.А. Жуковского (1882); выявляет экспрессию египетской архитектуры в эскизе «Темница» (оба — Музей-заповедник «Абрамцево») к «Иосифу» С.И. Мамонтова (1880).

Наибольшим достижением Поленова в театрально-декорационном искусстве в период домашних постановок было оформление «Алой розы» С.И. Мамонтова (1883), где трансформации подверглась сама живопись художника.

Домашний театр определял в содружестве организационные и временные рамки кружка, его структуру, накладывал отпечаток на характер личных и творческих контактов между его участниками и в значительной мере определял место каждого из них в сообществе. Об этом свидетельствует тот факт, что датой формирования сообщества его участники считали 1878 год, когда в доме Мамонтова на Садовой-Спасской был дан первый театральный вечер. Потому и празднование 15-летия кружка состоялось в январе 1893 года. После вечера участниками содружества было решено издать альбом, посвященный юбилею, — «Хроника нашего художественного кружка»[21], составлением которого занимались Мамонтов и Поленов. В 1894 году для этого альбома художник создал авантитул: на нем — вход в помещение, ряд деталей которого совпадает с деталями интерьера кабинета мамонтовского дома. Но в целом изображение носит символистский характер, который прочитывается достаточно ясно — здесь мир красоты и ее культ.

Роль, которую театр играл в жизни Абрамцевского кружка, в какой-то степени сродни театральности, пронизывающей все искусство и культуру Серебряного века, когда жизнь, искусство и театр сливаются в представлении о мире как о вечной игре. Происходит своеобразная «театрализация жизни и искусства»[22].

Театральный опыт, приобретенный в кружке, был использован на сцене Русской частной оперы С.И. Мамонтова, организованной в 1885 году. Уже первые спектакли театра произвели настоящую сенсацию необычной художественностью постановок, тонкими связями сценической живописи с режиссерским, музыкальным и драматическим замыслами. Поленов знакомит с Мамонтовым и вводит в театр своих учеников, выпускников МУЖВЗ: И.И. Левитана, А.С. Янова, Н.П. Чехова, В.А. Симова и К.А. Коровина. Обращение к театру художников-станковистов в конце 1870-1880-х годов в Абрамцевском кружке, начало которому положил Поленов, не только способствовало мощному взлету искусства театральной декорации начала XX века, но привело к возникновению принципиально нового явления в русском искусстве этого времени, названного впоследствии «театрализацией» живописи.

В 1890-е годы Поленов создает с Мамонтовым две театральные работы — живую картину «Афродита» в оформлении художника и в сочиненном им же музыкальном сопровождении, поставленную в зале Благородного собрания на I съезде художников в 1894 году, и спектакль по опере «Орфей и Эвридика» К. Глюка в Русской частной опере в 1897 году. Обе были связаны с античным искусством и, по воспоминаниям Василия Дмитриевича, доставили ему «особое удовольствие». Вместе с Мамонтовым, автором сценария живой картины «Афродита», он создал, по словам Н.А. Прахова, «великолепную по стильности, красочности и динамичности постановку. Тема ее была — прославление красоты»[23]. Избранная мера условности позволила Поленову создать в декорации идеальный образ Греции в ее архитектурных творениях, пластике и природе, очищенный от всего повседневного. Эта композиция с некоторыми изменениями была использована им для оформления спектакля по его опере «Призраки Эллады» на либретто С.И. Мамонтова, поставленного в 1906 году в Большом зале Московской консерватории силами музыкантов-любителей. «Это был редкий по своей художественности спектакль, страничка античного мира, ожившая на один вечер перед очарованным взором человека XX века»[24], — писал один из рецензентов. Упрощенный вариант оперы был поставлен в Тарусе в Народном доме в 1915 году. На основе эскизов декораций к «Афродите» в 1890-1900-е годы Поленов исполнит картину «Эллада» (частное собрание), или «Античный пейзаж» по другому ее названию, выполнив фон по натурному этюду и решив передний план в декоративном ключе. Этот сюжет будет пользоваться большой популярностью у любителей живописи, коллекционеров, и художник сделает несколько авторских повторений картины.

Из статьи М.П. Рахмановой:

«Музыкальные образы Поленова»*

* Рахманова М.П. Музыкальные образы Поленова // Василий Дмитриевич Поленов и русская художественная культура второй половины XIX – первой четверти XX века.

«Хорошо известно, что музыкальное искусство занимало очень важное место в творческом мироощущении многих русских художников XIX — начала XX века. Среди них были тонкие ценители музыки — например, Михаил Александрович Врубель; большие энтузиасты современного им отечественного музыкального творчества — например, Илья Ефимович Репин; было немало любителей домашнего музицирования, владевших разными инструментами. Но постоянно сочинявшего музыку большого русского художника мы знаем все-таки лишь одного — Василия Дмитриевича Поленова.

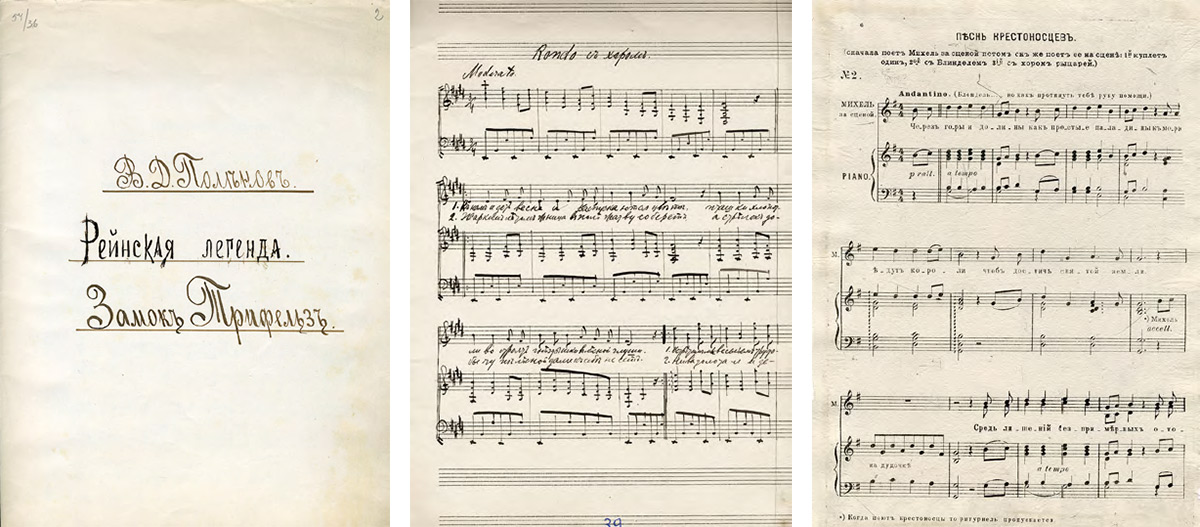

Корректурные листы оперы «Рейнская легенда. Замок Трифельз». Автор либретто С.С. Мамонтов,

композитор В.Д. Поленов. Около 1917

© ОР ГТГ

Оценка его музыкального творчества должна исходить… из органической связи тяготения художника к музыкальному сочинительству с задачами, которые он ставил в живописи и в других областях своей деятельности. Так, “Призраки Эллады» — самое известное произведение Поленова-композитора, исполнявшееся публично, — неотделимо от претворений античной темы в его художественном творчестве и с работой над проектами античных залов Музея изящных искусств. В конце концов, Поленов стремился в этом музыкальном опусе. к той цели, которую он определил в работе над декорированием музейных залов: передать свое ощущение от общения с греческим искусством — «то живое, трепетное, что почему-то называется классическим и как бы холодным». И здесь его устремления совпадают с «античными», «антологическими» мотивами “большой» русской музыки того времени — с «Орестеей» Танеева, с «Сервилией» Римского-Корсакова, его кантатой «Из Гомера» и целой серией романсов конца 1890-х — начала 1900-х годов. Причем, как это нередко случается с авторами «второго» или “третьего» ряда (а в музыке Поленов являлся именно такой фигурой), их произведения даже яснее выявляют некоторые общие тенденции искусства, нежели творчество крупных мастеров, где сильнее индивидуально-личностное. При таком взгляде «Призраки Эллады» — интересный материал для анализа восприятия русским обществом той эпохи античной темы».

Продумывая в 1897 году постановку «Орфея и Эвридики», Мамонтов писал Поленову, что возлагает на нее «большие надежды», собираясь преподать ею московской публике «урок эстетики»[25]. Сообщая о том, как он видит оформление спектакля, Мамонтов писал в одном из писем: «4-я карт[ина] <…> Надо впечатлительное ущелье (вроде Бёклина)…»[26] Поленов, восхищавшийся в молодости творчеством Арнольда Бёклина, в эскизах декораций «Ущелье среди скалистых гор» и «Кладбище среди кипарисов» (оба — Государственный центральный театральный музей имени А.А. Бахрушина) создал пейзажи, тонко ассоциировавшиеся с живописью знаменитого художника-символиста. В них все больше видны черты стилистики модерна.

Органичным для Поленова оказалось обращение в кружке в начале 1880-х годов и к архитектурному творчеству. В 1880-м он увлекся вместе с другими участниками содружества идеей создания церкви в Абрамцеве, приняв участие в ее проектировании, строительстве и оформлении интерьера. В предложенном им проекте за образец были взяты новгородские храмы XII века, что было новым словом в церковном строительстве второй половины XIX века, опиравшемся в качестве прототипов на московские соборы середины XVII века. Таким образом, Поленовым был открыт «новый эстетический идеал»[27] для архитекторов неорусского стиля.

В основанных в Абрамцеве мастерских — столярной, которой руководили Е.Г. Мамонтова и Е.Д. Поленова (1885-1893), с 1908 года М.Ф. Якунчикова и Н.Я. Давыдова; гончарной, действовавшей под руководством С.И. Мамонтова и М.А. Врубеля (1890-1895 в Абрамцеве; с 1896 по 1918 — в Москве), — формулировались основные принципы создания окружающей предметной среды эпохи модерна.

Возникший в Абрамцеве «культ» красоты и радостного творчества не исключал идею служения народу, пронизывающую сознание русской интеллигенции пореформенного периода и особенно сильную у представителей старшего поколения кружка – B.Д. Поленова, В.М. Васнецова, М.М. Антокольского, C.И. Мамонтова, Е.Г Мамонтовой. Эта идея между тем своеобразным образом модифицируется. Служение народу начинает мыслиться прежде всего как несение людям красоты. Мамонтов выражает эту мысль в яркой и афористичной форме: «Мы в долгу у народа. Искусство во всех направлениях должно быть, прежде всего, народным. Надо приучать глаз народа к красивому на вокзалах, в храмах, на улицах»[28]. Идея преобразования мира по законам красоты придаст высший смысл абрамцевским занятиям разными видами искусства, призванными «украшать жизнь».

Опыт, приобретенный Поленовым в Абрамцеве, скажется впоследствии в уникальном архитектурно-парковом комплексе, созданном им в его усадьбе «Борок» на Оке (ныне Музей-заповедник В.Д. Поленова). В 1892 году по его проекту здесь был построен Большой дом, предназначавшийся для создания в нем музея и картинной галереи. В нем соединились живопись и архитектура, прикладное искусство, музыка и театр. В их органическом единстве много от того синтеза искусств, того стилевого единства, которое искал художник в своем творчестве. Стилистически цельный художественный образ создал Поленов в двух других архитектурных работах — Аббатстве (1904), здание служило мастерской художнику, и Троицкой церкви в селе Бехове (1906), построенной для жителей округи. Все архитектурные сооружения по своей стилистике целиком принадлежали модерну. Поленов называл архитектуру своих построек «скандинавской», можно говорить и о романских или готических образцах, легших в основу фантазии художника-романтика. Но точнее было бы назвать эти постройки «поленовскими», настолько самобытно и глубоко новаторски он решил здесь архитектурные задачи.

Опыт, приобретенный Поленовым в кружке, сказался и в театрально-общественной деятельности Поленова. В 1915 году в Москве частично на средства художника и по его проекту, воплотившему любовь мастера к европейскому Средневековью, был построен Дом для размещения Секции содействия фабричным и деревенским театрам на Медынке. Деятельности Секции художник отдавал много творческих сил и энергии, считая театр «великим культурным делом», смягчающим нравы. (В 1921 году учреждению было присвоено название Дом театрального просвещения имени академика В.Д. Поленова.)

Претерпела ли изменения живопись Поленова в связи с его обращением к архитектуре, театру, прикладному искусству? И как декоративистский дар художника воплощался в его живописи?

Впервые эмоциональная сила цвета в его живописи предстала перед зрителями в 1885 году на XIII выставке передвижников, где экспонировались этюды для картины «Христос и грешница (Кто из вас без греха)» (1887, ГРМ), привезенные им из путешествия по Ближнему Востоку (1881-1882). И.С. Остроухов, вспоминая свое впечатление от этих этюдов, писал: «Это было нечто полное искреннего увлечения красочною красотою и в то же время разрешавшее красочные задачи совершенно новым для русского художника и необычным для него путем. Поленов в этих этюдах открывал русскому художнику тайну новой красочной силы и пробуждал в нем смелость такого обращения с краской, о которой он раньше и не помышлял»[29]. При этом на молодежь оказывала воздействие не только красота поленовской живописи. В самом многообразном и широком понимании мастером этюда для них открывались новые творческие горизонты.

Поленов и «молодая московская школа живописи»

В начале 1880-х годов у Поленова появилась непосредственная возможность руководить художественным развитием молодежи. Осенью 1882 года он начал преподавать в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, заменив в классе пейзажа А.К. Саврасова, факультативно он вел еще класс натюрморта (оба — до 1895). В его классах была создана искренняя, доверительная атмосфера товарищества и серьезного, углубленного изучения рисунка и техники живописи. Постепенно Поленов посвящал учеников в тайны колорита и построения перспективы, которыми сам владел блестяще. По сути, Василий Дмитриевич в своей педагогической практике продолжал развивать положения, полученные им еще в детстве на занятиях с П.П. Чистяковым30. Позже М.В. Нестеров отметит в письме к Поленову: «Вы один из лучших учеников П.П. Чистякова, передали заветы учителя своим ученикам»[31].

Преподаватели и студенты МУЖВЗ

Сидят слева: В.Д. Поленов (в первом ряду), В.Е. Маковский (во втором ряду), Е.М. Татевосян (в третьем ряду). 1891–1892. Фотография. © Музей-заповедник В.Д. Поленова

Художник придерживался мнения, что «учить молодежь, прошедшую общие классы, больше нечего, надо давать только возможность продолжать учиться»[32]. Этот свободный взгляд позволил каждому из его учеников сохранить свою неповторимую живописную манеру. Поленов считал совершенно необходимым для молодых художников освоение достижений западноевропейской живописи. Коровин вспоминал о том, что он с Левитаном впервые от Поленова услышали о Фортуни, об импрессионистах и познакомились с их работами.

Благодаря тесному общению с молодежью, резко отрицавшей «идейность» в искусстве и провозгласившей его самодовлеющую ценность, стало особенно ощутимо проявляться основное расхождение Поленова с передвижниками. Он не только никогда не поддерживал борьбы с лозунгом «Искусство для искусства», которую вело старшее поколение Товарищества, но в этом важнейшем теоретическом вопросе стоял в рядах противоположного лагеря.

Очень быстро дом Поленова в Кривоколенном переулке стал для его учеников «своим». Небольшой поначалу художественный круг значительно расширился, когда в доме Поленовых регулярно стали собираться по четвергам, а потом по субботам на рисовальные и акварельные вечера. На этих собраниях бок о бок работали «старшие» — В.М. Васнецов, В.И. Суриков, Н.В. Неврев, А.А-др. Киселев, ученики Поленова — К.А. Коровин, А.Я. Головин, И.И. Левитан, А.Е. Архипов, С.В. Иванов, С.А. Виноградов и их друзья — И.С. Остроухов, В.А. Серов, М.В. Нестеров, А.М. Васнецов, М.А. Врубель и другие. «Прелесть и польза» этих вечеров, по словам Е.Д. Поленовой, была в том, что «собираются вместе люди одной специальности. Обмен впечатлений и мыслей важней самой работы»[33].

«Теперь, — писал Л.О. Пастернак, — вероятно, трудно себе представить, каким оазисом … был дом в Кривоколенном переулке[34] и как оттуда струилось и разливалось по Москве и дальше влияние художественной личности Поленова. Его же влиянию и активному участию обязаны памятные московские периодические выставки своим расцветом, достигшие довольно высокого уровня»[35].

В 1893 году в Москве было образовано Московское товарищество художников, в деятельности которого приняли участие многие ученики Поленова и сам художник. Главное своеобразие направления выставок этого объединения заключалось в том, что интерес к импрессионизму сочетался в нем с поисками «декоративного элемента»[36].

Увлечение декоративными исканиями, основанными на интересе к национальным традициям, свойственное москвичам, восходит к деятельности Абрамцевского кружка, к первым работам в этом направлении Васнецова и Поленова.

В 1897 году С.П. Дягилев, впервые увидев работы московских молодых художников на выставке передвижников, писал в рецензии о «молодой московской школе, влившей совсем новую струю в нашу живопись… Отсюда, из этой кучки людей, от этой выставки, — говорил критик, — надо ждать того течения, которое нам завоюет место среди европейского искусства»[37]. В 1898 году московские художники Коровин, Малютин, Нестеров, Левитан, Е.Д. Поленова и другие уже участвовали в совместной с петербуржцами «Выставке русских и финляндских художников», организованной С.П. Дягилевым.

В художественную жизнь России вошло новое понятие — «молодая московская школа», и в этом была немалая заслуга художественной и педагогической деятельности Поленова. И.И. Левитан справедливо утверждал в письме к Василию Дмитриевичу: «Я уверен, что искусство московское не было бы таким, каким оно есть, не будь Вас»[38].

Готов был помочь Поленов не только своим ученикам. Известно, какими сложными перипетиями и драматизмом была наполнена история создания двух панно М.А. Врубеля «Принцесса Греза» на сюжет одноименной драмы Э. Ростана и «Микула Селянинович» на сюжет былины «О Вольге и Микуле». Они были предназначены для декоративного убранства интерьера Художественного отдела Всероссийской промышленно-художественной выставки 1896 года в Нижнем Новгороде. Огромные панно были заказаны Врубелю С.И. Мамонтовым. Еще незавершенные, они были отвергнуты комиссией Императорской Академии художеств, поскольку живопись полотен была, по ее мнению, слишком новаторской. Савва Иванович, возмущенный решением академиков, приобрел панно и после окончания работы над ними выставил в специально выстроенном павильоне у входа на выставку. Заканчивали оба полотна по его просьбе художники Поленов и Коровин под наблюдением Врубеля (это было условием Поленова), занятого в это время работой над декоративными панно для Морозовского особняка. Масса народа еще до посещения выставки могла познакомиться с работами талантливого, но не известного дотоле широкой публике художника. Василий Дмитриевич, уже тогда профессор, маститый художник, взялся за работу по завершению панно как рядовой исполнитель, потому что, как он писал жене: «Они [панно] так талантливы и интересны, что я не мог устоять»[39].

Поленов более других был открыт новому в искусстве, был готов учиться и учился у своих учеников и молодых художников — Серова, Коровина, Левитана, — оставаясь при этом всегда самим собой, сохраняя свое, «поленовское» настроение и мироощущение.

Евангельская тема в живописи Поленова

Раздел экспозиции, посвященный евангельской теме в творчестве художника, открывается картиной «Воскрешение дочери Иаира» (1871, Научно-исследовательский музей Российской академии художеств). Решая поставленную перед ним задачу раскрыть евангельское событие с чудом исцеления, Поленов стремился придать изображению возвышенный характер. В воссоздании образа Христа он явно следовал величественному и монументальному образу на полотне А.А. Иванова «Явление Христа народу» (1837-1857). Но одновременно в картине можно наблюдать тягу Поленова к передаче реалистически точного психологического состояния присутствующих, стремление к «исторической» достоверности сцены, что уводило его от ивановской концепции трактовки евангельских событий в живописи.

Еще в юношеские годы под впечатлением полотна А.А. Иванова у Поленова зародилась мечта стать продолжателем великого художника и «создать Христа не только грядущего, но уже пришедшего в мир и совершающего свой путь среди народа»[40]. Имя Александра Иванова вошло в дом Поленовых с рассказами близкого друга отца Поленова, Ф.В. Чижова, жившего в Риме рядом с Ивановым и часто бывавшего в его мастерской. Вскоре произошла встреча с картиной «Явление Христа народу» в Академии художеств, которая произвела на четырнадцатилетнего мальчика неизгладимое впечатление.

У Поленова, воспитанника Академии, эта мечта приобрела осязаемые черты в 1868 году в замысле картины «Христос и грешница (“Кто из вас без греха?»)» (1887, ГРМ). Сюжет картины соответствовал его желанию показать нравственную силу и торжество тех гуманистических идей, которые нес людям Христос, их красоту и истинность. Первые этюды и эскизы к ней были сделаны в 1872 и 1876 годах, во время пенсионерской командировки. К мысли о создании картины он вновь вернулся в начале 1880-х годов, когда начал непосредственную работу над произведением, полностью захватившую художника на последующие шесть лет.

Вслед за Эрнестом Ренаном, рассматривавшим Христа как реально жившего человека, он считал, что необходимо «и в искусстве дать этот живой образ, каким он был в действительности»[41]. Для воссоздания в картине исторически точной обстановки Поленов в 1881-1882 годах предпринял путешествие по Египту, Сирии, Палестине, заехав по пути в Грецию. Его подготовительные работы с самого начала переросли рамки обычных живописных «штудий». Задача сбора натурного материала в них как бы и не ставилась: каждый его этюд наделен особой образной силой — «Нил у Фиванского хребта» (1881), «Первый нильский порог» (1881), «Развалины Тель-Хум» (1882, все — ГТГ). В архитектурных этюдах Поленова интересовали целостность пластического образа, взаимосвязь памятника и окружающего пейзажа, его погруженность в световоздушную среду — «Харам-эш-Шериф» (1882), «Храм Изиды на острове Филе» (1882, оба — ГТГ), «Храм Соломона в Иерусалиме» (частное собрание). Этюды людей в его первую поездку на Восток занимали гораздо меньшее место по сравнению с пейзажными и архитектурными работами. Художник обращал внимание на характерность жестов окружающих его людей, манеру ношения одежды, ее красочные сочетания — «Арабский мальчик. Каирский проводник», «Погонщик ослов в Каире» (1882, оба — ГТГ).

Живописное мастерство Поленова обрело новые грани. Он работал чистыми красками, не смешивая их на палитре, прямо на холсте находил точные цветовые отношения, добиваясь небывалой силы звучания цвета. Глубоко индивидуальное восприятие художником архитектурного или пейзажного мотивов, его способность наполнить их эмоциональной силой позволяли мастеру достичь в ряде этюдов почти символического звучания. Такова «Олива в Гефсиманском саду» (1882, ГТГ) — причудливо разросшееся дерево, как бы воплощающее древнюю историю своей земли; таковы «Парфенон. Храм Афины-Парфенос» (1881-1882) и «Эрехтейон. Портик кариатид» (1882, оба — ГТГ), в которых ощущаются и специфически поленовское любование, и восхищение гармоничным и величественным миром античности.

В.Д. ПОЛЕНОВ. Олива в Гефсиманском саду. 1882

Холст, масло. 30,1 × 23,7

© ГТГ

Самостоятельный характер этюдов был подчеркнут фактом их экспонирования единой коллекцией на XIII выставке передвижников в 1885 году. Этюды прямо с выставки приобрел П.М. Третьяков. Работа над картиной «Христос и грешница» между тем продолжалась: зимой 1883/1884 года Поленов жил в Риме. Здесь он писал этюды римских евреев и прорабатывал эскизы. В 1885 году в усадьбе под Подольском, где Василий Дмитриевич проводил лето, был закончен угольный рисунок на холсте в размере будущей картины (Музей-заповедник В.Д. Поленова). В тщательной отделке рисунка видно стремление мастера заострить драматизм сцены, что, собственно, могла дать именно графика с ее лаконизмом и точностью в отображении идеи произведения. Сама картина писалась в течение 1886-1887 годов в Москве, в кабинете Саввы Мамонтова в доме на Садовой-Спасской. Таким образом, между первыми этюдами (1872) и окончанием полотна прошло пятнадцать лет.

В.Д. ПОЛЕНОВ. Христос и грешница. 1885

Холст, уголь. 307,7 × 585,5

© Музей-заповедник В.Д. Поленова

Впервые картина «Христос и грешница» была показана на XV Передвижной выставке 1887 года. Перед глазами зрителей предстала сцена, основной смысл которой заключался в несении людям идеи добра и всепрощения. «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень», — ответил Христос возбужденной гневом толпе на вопрос о том, как поступить с женщиной, изобличенной в прелюбодеянии (по закону Моисея ее следовало подвергнуть избиению камнями). Согласно Евангелию люди, «обличаемы совестью», разошлись. Так Христом был преподан народу наглядный урок новой морали.

Стремление быть исторически точным заставило художника обратить особое внимание на достоверность архитектуры, пейзажа, предметов материальной культуры, костюмов, переданных средствами реалистической живописи. Возникшая при этом необходимость уравновесить по колориту и линейно все части полотна путем сопоставления красочных пятен (коричнево-красных, бирюзово-зеленых, золотисто-белых, в мерном чередовании которых исчезает глубина линейного построения) привела его к стилистическим решениям, близким живописи модерна, — своеобразной плоскостности, «ковровости». Именно благодаря этим новым стилистическим приемам Поленовым была выражена основная идея картины – торжество истины, красоты и гармонии над яростно-злобной неуправляемой силой.

Картина вызвала много споров и диаметрально противоположных мнений. Наиболее чуткой в понимании ее замысла и восприимчивой к ее живописным достоинствам оказалась молодежь. «Передо мной раскрылось какое-то волшебство, — писал Я.Д. Минченков, — необыкновенные, чарующие краски, прекрасная природа, послеполуденный зной, красивая композиция храма, толпа, грешница и сам Христос, новый по трактовке, без церковного нимба, мудрый и красивый в своей простоте. Картина точно переливалась перламутром и благоухала… То ценное, что было вложено в картину, самое важное в искусстве — ее красота — охватило меня и держало долгое время в очаровании»[42].

В.Д. ПОЛЕНОВ. На Тивериадском (Генисаретском) озере. 1888

Холст, масло. 79,7 × 159

© ГТГ

В следующей за «Христом и грешницей» картине — «На Тивериадском (Генисаретском) озере» (1888, ГТГ) — сюжет, кажется, вообще отсутствует. Во всем пустынном пейзаже разлита такая идеальная, вечная красота, он дышит такой величественной умиротворенностью, соотносящейся с глубокой сосредоточенностью погруженного в свои мысли путника, что при всем отсутствии сюжета значительность происходящего для зрителя не оставляла сомнения. Тот же метод в воссоздании образа Христа можно отметить и в полотне «Мечты (На горе)» (вторая половина 1890-х — 1900-е, ГРМ). И в одной, и в другой картине красота евангельского повествования передана художником через зримую красочную красоту живописи.

В картине «Среди учителей» (1896, ГТГ) действие происходит в храме. Здесь царит атмосфера глубокой сосредоточенности: в полумраке величественного храма, в красоте его архитектурных форм, в точности поз беседующих, размышляющих и слушающих людей, в образе отрока Иисуса, захваченного «рассуждениями об идеальных принципах жизни». Пейзаж «входит» в пространство храма струями солнечного света, разрушающими полумрак интерьера, обогащая его цветовыми рефлексами.

В.Д. ПОЛЕНОВ. Среди учителей. 1896

Холст, масло. 150 × 272,5

© ГТГ

Работа над пейзажем была для Поленова естественной формой его творческого самочувствия и выражения размышлений о жизни. И какие бы замыслы ни обуревали художника, какие бы идеи ни увлекали его воображение, пейзаж как цельная картина мира всегда выступал на первое место.

Так произошло и с задуманным Поленовым циклом картин «Из жизни Христа». Приступая к работе над ним, художник писал о стоящей перед ним задаче создания образа Христа: «Трудная задача передо мной — непосильная, но я не в состоянии от нее отказаться, слишком я охвачен величием этого человека и красотой повествования о нем… В евангельских сказаниях Христос есть настоящий живой человек, или сын человеческий, как он постоянно сам себя называл, а по величию духа Сын Божий, как его называли другие, поэтому дело в том, чтобы и в искусстве дать этот живой образ, каким он был в действительности»[43]. В картине «На Генисаретском озере» он остановился на том облике Христа, который был найден им в предыдущем полотне. Тот же восточный тип лица со спокойным и мудрым выражением, то же состояние самоуглубления, которое здесь особенно выразительно, поскольку обусловлено сюжетом картины.

«Я несказанно люблю евангельское повествование, — писал Поленов, — люблю этот наивный, правдивый рассказ, люблю эту чистоту и высокую этику, люблю эту необычайную человечность, которой насквозь проникнуто все учение Христа»[44]. В конце 1890-х годов он решает приступить к созданию цикла картин «Из жизни Христа». Уже созданные им произведения на евангельские темы войдут в серию в уменьшенном варианте. Непосредственная работа над картинами начала сь в 1899 году, когда художник совершил вторую поездку на Восток. Он снова привез из путешествия в основном пейзажные этюды. Показанные в Москве на XXXI Передвижной выставке 1903 года, они произвели на зрителей не менее сильное впечатление своей «свежестью» и «силой в красках», чем работы начала 1880-х годов. Теперь их роль в картинах цикла была более очевидна. Иногда художник как бы сознательно стирает грани между этюдом и картиной.

Евангельские события в картинах «Мечты (На горе)», «Мария пошла в нагорную страну» (1900-е, Омский областной музей изобразительных искусств имени М.А. Врубеля), «Он учил» (1890-1900, ГТГ), «Утром вставши рано» (частное собрание), «Крестились от него» (ГТГ), «Самарянка» (частное собрание), «Решил идти в Иерусалим» (Самарский областной художественный музей), «Возвратился в Галилею в силе духа», «Иаков и Иоанн» (все 1890-1900, ГРМ) и других происходят среди пейзажей, наполненных светом ясной лазури неба, залитых ярким солнцем, с дальней синевой гор и голубизной рек, на фоне яркой зелени деревьев, освещенных сиреневато-розовыми отблесками предвечернего или утреннего восходящего солнца. Иногда в пейзаже появляется идеально прекрасная и величественная архитектура — «Марфа приняла его в дом свой» (1890-1900, ГРМ), «Пределы Тирские» (1911, Музей-заповедник В.Д. Поленова) или действие происходит в залитом солнцем дворике — «И был там» (ГРМ), «Исполнялся премудрости» (ГТГ, оба — 1890-1900). В цикле «Из жизни Христа» Поленов создал образ «патриархального золотого века» Галилеи, где люди, погруженные в прекрасный мир природы, достигают высоты и равновесия духа — они мудры и не суетны. Атмосфера согласия в идеально прекрасной стране, гармония человеческих отношений среди гармонии природы — главная тема почти всех картин цикла.

В 1908 году работа над картинами евангельской серии, которую Поленов считал «главным трудом своей жизни»[45], была закончена, и 58 картин цикла были показаны в феврале-марте 1909 года в Петербурге, а затем 64 картины экспонировались в Москве и других городах. Выставки прошли с большим успехом. То «высокое настроение», которое владело художником во время работы, передалось зрителям. Учитель Поленова Чистяков, поздравляя художника с успехом выставки в Петербурге, рассказывал ему: «И много со мной художников ходило, и все молчат… Маковский Владимир — на что мудрый, и тот присмирел, говорит: “Тут чистота Христа связана с красотой природы». Это верно!»[46] Выставки Поленова явили редкостное единодушие зрителей. «Цель им намеченная, — писал один из критиков, — была, по-видимому, гораздо философичнее, — он мечтал показать Христа в природе, привлечь природу к соучастию в Его великой жизни. В результате самая личность Христа как бы растворилась в пейзаже, отошла на второй план <…> на картинах Поленова Христос чувствуется в природе, в величии Капернаума; в тихой благости “засеянных полей», где как это не странно, есть какая-то смиренность той русской природы, которую “Царь небесный исходил благословляя»»[47]. Мнению критика вторит высказывание Ф.И. Шаляпина о творчестве Поленова: «Этот незаурядный русский человек как-то сумел распределить себя между российским озером с лилией и суровыми холмами Иерусалима, горючими песками азиатской пустыни. Его библейские сцены, его первосвященники, его Христос — как мог он совместить в своей душе это острое и красочное величие с тишиной простого русского озера с карасями? Не потому ли, впрочем, и над его тихими озерами веет дух божества?»[48]

Параллельно шла работа Поленова над рукописью «Иисус из Галилеи» — сводом четырех канонических Евангелий, а также над литературно-научным трудом — пояснением к картине «Среди учителей». В период создания картин евангельского цикла художник постоянно сочинял музыку. Им были созданы Всенощная и Литургия, в которых он, по его словам, «работая над евангельским кругом в образе и слове, пытался передать свое настроение и звуками»[49]. В свою очередь в картинах цикла ясно слышится иногда нежная, а порой возвышенно-торжественная духовная музыка.

Необходимость использования словесного или музыкального творчества для более широкого и глубокого выстраивания образной системы произведений изобразительного искусства — выражения тайников своей души, своих грез, полифонии собственных переживаний, наиболее тонких впечатлений — испытывали многие художники-символисты на разных этапах эволюции романтико-символистского мировоззрения. Характерно, что Поленов прибегнул к смежным видам творчества в поисках образных решений наиболее захвативших его «несказанно» любимых евангельских повествований.

Пейзажная живопись Поленова 1890—1910-х годов

Уже в начале 1880-х годов в творчестве Поленова наряду с интимными лирическими пейзажами возникает тяготение к эпическим пейзажным образам. Художественные материалы для их осуществления предоставляла ему в первую очередь северная природа Олонецкого края, где располагалось родовое имение его родителей Имоченцы. Воспоминания, связанные с летней жизнью в усадьбе, оказались, по словам Василия Дмитриевича, самыми дорогими: «С ее чудных берегов [реки Оять. — Э. П.] я вынес огромный запас художественных, физических и духовных сил. Живописными материалами, добытыми там, я пользуюсь до сих пор»[50]. В самом деле, картины Поленова, раскрывающие своеобразие северной природы Олонецкого края, можно видеть и в 1880-е годы, и в 1890-е, когда Имоченцы из-за семейных обстоятельств были уже проданы (1884), и в 1900-е годы.

На основе этюдов, написанных в 1880 году на реке Оять, он создаст несколько картин, среди них «Река Оять» (1886, повторение 1915 года, обе — Музей-заповедник В.Д. Поленова). Поиски мотивов для пейзажей с широким пространственным разворотом будут продолжены в 1880-е годы и в Абрамцеве, и в Жуковке на Клязьме. В этих произведениях появляются основные характерные элементы сложившегося у художника образа национального пейзажа: река, мерно и величаво несущая свои воды вдоль холмистых, извилистых, покрытых лесами, с заводями и луговинами берегов; уходящие к самому горизонту дали. Реальную возможность для воплощения этого образа Поленов получил, поселившись в 1890 году в имении Бехово на Оке («Вид на Оку из Старого Бехова», 1891, Музей-заповедник В.Д. Поленова). Именно здесь родится своеобразный тип «поленовского» лирико-эпического пейзажа.

Новая тема в пейзажной живописи, связанная с широкими перспективами окских речных далей, придет к художнику не сразу. В 1890 году в Бехове он закончит пейзаж «Осень в Абрамцеве» (1890, Музей-заповедник В.Д. Поленова). Созданное на основе небольших интимных абрамцевских этюдов, написанных в 1880-е годы, — «Лодка на Воре в Абрамцеве» (Музей-заповедник «Абрамцево»), «Река Воря. Абрамцево» (Музей-заповедник В.Д. Поленова), это произведение своей строгой декоративно-ритмической организацией, тщательной выверенностью композиции в целом и отдельных ее деталей, разнообразием живописного строя, вобравшего в себя все богатство осенних красок природы, станет наиболее полным выражением особой любви художника к этому времени года. «Осень в Абрамцеве» звучит торжественным многоголосьем со сложными ритмическими ходами музыкального произведения, преобразованного в цветовые аккорды красочной палитры художника. Переплетаясь, нарастая в своем эмоциональном напряжении, они образуют нечто вроде контрапункта, заставляющего вспомнить о музыкальном даровании художника и его опыте композитора. «Музыку я страстно люблю, — писал Поленов, — пожалуй, больше, чем живопись. Рядом с великими минутами счастья, которые она мне дала, я нес, скажу прямо, целые годы тяжелого разочарования, прямо горя. А музыка давала мне только радость и утешение»[51].

В.Д. ПОЛЕНОВ. Осень в Абрамцеве. 1890

Холст, масло. 77,5 × 126

© Музей-заповедник В.Д. Поленова

Картина «Осень в Абрамцеве» наполнена ощущением драматизма и чувством примирения с печалями и горем, «снятия» страданий красотой и гармонией мира, которые читаются в «Больной». Когда у Поленова умер его двухлетний сын-первенец, он, тяжко страдая, часто приходил в Абрамцеве в полюбившийся ему уголок парка на берегу реки Вори, запечатленный им ранее в этюде «Речка Воря. Абрамцево» (1880). Судя по этюду, печальное настроение осенней природы соответствовало его тогдашним переживаниям. Но настроение законченного пейзажа в целом иное. Печально звучащий центр картины уравновешивается золотисто-оранжевым мажорным цветом берез и еще яркой зеленью стоящих по краям деревьев. В их цветовой разработке разрешается та глубокая печаль, которая навеяна состоянием центральной части полотна.

Музыкальными ассоциациями наполнена и картина Поленова «Золотая осень» (1893, Музей-заповедник В.Д. Поленова). В воспоминаниях Минченкова есть эпизод о том, как однажды, придя к художнику домой, он не стал заходить, чтобы не мешать ему музицировать. «В широких аккордах, — пишет Минченков, — проводил он какой-то хорал в мажоре. Иногда не удавался бас, Поленов повторял все сначала, улаживал контрапункт, и торжественные, светлые звуки высились и спокойно замирали. Чувствовался безмятежный покой, красивое созерцание мира. Стемнело, звуки замерли, и я постучал в дверь … — Нет, не говорите, это я так только … Вот если б научиться так, как Бах писал, так бесстрастно и так возвышенно, отвлеченно, без этих житейских мелочей. Как эта проза надоела, а у нас ее еще в искусстве превозносят»[52]. Именно такая «возвышенная» музыка звучит в поленовской «Золотой осени», в ее изумительно чистых красках ранней осени и линии горизонта, очерченной так мягко, что непонятно — небо ли является продолжением земли или земля есть продолжение неба. Беспредельность мира, где эта прекрасная, уютно-обжитая земля с церковкой является точкой отсчета, — вот основа для того созерцательного настроения, которое вызывает поленовский пейзаж, воссоздающий единство человеческого и космического как наиболее полную картину мира.

В другом осеннем пейзаже мы попадаем в то место, где стоит изображенная в «Золотой осени» старая Троицкая церковь в Бехове. В 1906 году Поленов построил рядом с храмом, уже обветшавшим к тому времени, новую Троицкую церковь. В 1911 году он писал своему молодому другу Л.В. Кандаурову из «Борка» о тех мыслях, которые владели им, когда он размышлял над необходимостью постройки храма в Бехове: «Эстетика была во все времена одним из самых постоянных и могучих спутников религии. <…> Большинство великих созданий возникло на религиозной почве, было вызвано религией, и храм, посвященный Божеству, становясь домом молитвы, становился хранителем искусства или искусств. Наша Церковь, которая признает и живопись, и музыку, и поэзию, наряду с Домом молитвы уже есть Храм искусства, и это ее огромная сила и значение как в прошедшем, так и в настоящем и будущем. Вот под влиянием каких дум я начинал созидать для наших соседей крестьян храм молитвы и искус- ства»[53]. Троицкая церковь, возведенная в селе Бехово по проекту Поленова и по большей части на его средства, стала и «Домом молитвы», и «Храмом искусства», как о том мечтал ее создатель, но еще и своеобразным памятником самому художнику.

В 1907 году Поленов написал картину, на которой изобразил обе беховские церкви — старую деревянную Троицкую церковь 1799 года и рядом новую церковь Святой Троицы, или Троицы Живоначальной, построенную по его проекту «Церковь в Бехове» (1907, частное собрание). В картине он запечатлел исторический момент существования рядом обоих храмов. Удачно поставленные на высоком холме среди вольного окского простора, старая обветшавшая и новая, с ее ясностью и строгой упорядоченностью сложной конструкции, особой живописностью пластических объемов, производят особенно сильное и цельное впечатление на фоне голубизны неба, реки и лесных далей, среди золота осеннего убора земли.

Для работ Поленова 1890-1910-х годов характерно особенное внимание к различным состояниям природы. Об этом свидетельствуют сами названия картин, представленных Поленовым на выставках Московского товарищества художников в 1893-1900-х годах, среди них: «Парит», «Надвигает», «Стынет», «Снег при закате», «Снег тает», «Непогода», а также «Осенний серый день» (1909, Музей-заповедник В.Д. Поленова), «Морозный день» (1910-е, частное собрание) и другие. Среди такого рода пейзажей можно выделить «Ранний снег» (1891, ГТГ). В этом полотне в полной мере проявились чуткость художника к жизни природы, желание запечатлеть едва уловимую изменчивость ее состояния в переломные моменты жизни.

Поселившись на берегу Оки, Поленов мог полностью отдаться любимому делу — созданию лодочной флотилии. Лодки делались тут же в усадьбе по чертежам и рисункам художника и хранились зимой в «Адмиралтействе», выстроенном в усадьбе домике («Адмиралтейство», 1900-е, Музей-заповедник В.Д. Поленова). Мотивы с лодками и баржами на реке, изображение лодок на берегу были постоянными сюжетами в живописи художника этого времени («На Оке. Митюха», 1896; «Барки на Оке», 1897, акварель; «Красный парус», 1911, все — Музей-заповедник В.Д. Поленова; «Летний день», 1903; «Затон Оки», 1906 (обе — частное собрание).

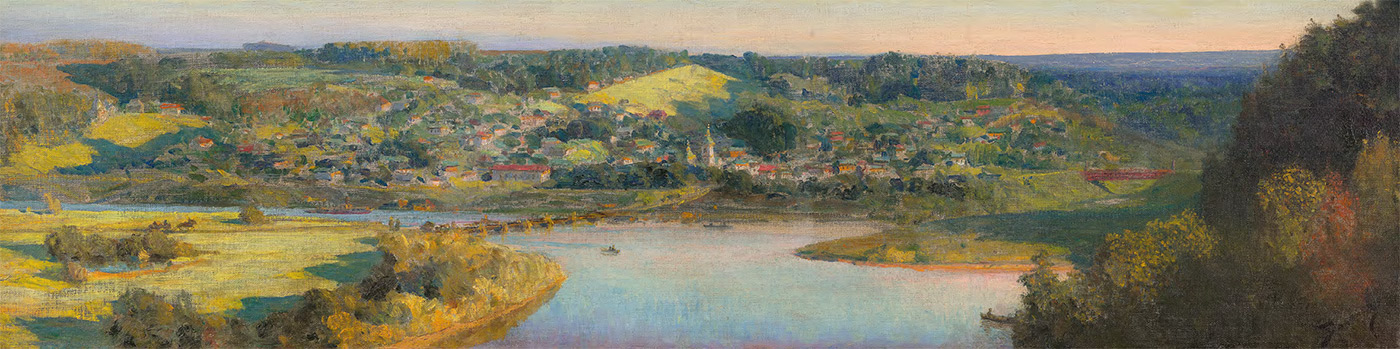

В.Д. ПОЛЕНОВ. Вид на Тарусу. 1910-е

Холст, масло. 42 × 141

Частное собрание, Москва

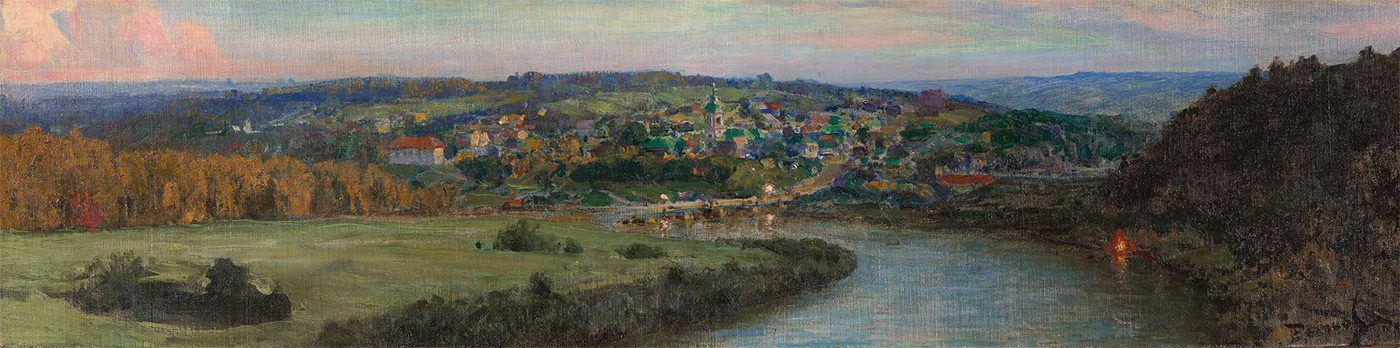

Одним из любимых мотивов Поленова были виды, открывающиеся на Тарусу с высокого берега Оки за Беховом или с реки на противоположный берег с живописным городком. Художник бесконечно писал их в разные времена года и время суток. Особенно интересны два его панорамных пейзажа почти с одной и той же точки с реки — «Вид на Тарусу» и «Вид на Тарусу вечером» (оба — 1890-1900-е, частное собрание). На обоих пейзажах изображена Ока с ее плавными текучими ритмами береговой линии, а на высоком противоположном берегу предстает панорама уютного городка, расположенного у впадения реки Тарусы в Оку. Поленов часто бывал в Тарусе. Он создал множество этюдов в самом городке, обладающем особым неповторимым колоритом, писал виды Тарусы с противоположного берега и с реки. В этом уездном городке у художника было много друзей. Сюда в 1890-е годы вслед за Поленовым, чья усадьба находилась на противоположном берегу Оки, в трех верстах от Тарусы, начинают приезжать художники-пейзажисты, очарованные необычайной живописностью спускающегося к реке, утопающего в зелени садов и цветников городка, его улочками и окрестностями. Облюбовывают его писатели и ученые, музыканты и артисты. Таруса становится своеобразным прибежищем для людей искусства и науки. В двух километрах от Тарусы, на даче «Песочное», жили Цветаевы, В.Э. Борисов-Мусатов, в самой Тарусе — художники В.А. Ватагин и Н.П. Ульянов. В 1914 году дачу «Песочное» арендовала семья Вульфов. Вера Васильевна Вульф (Якунчикова), сестра Н.В. Поленовой, превратила «Песочное» в музыкальный и художественный центр города. По инициативе ее и Поленова в Тарусе часто устраивались выставки, концерты, а в 1915 году в переустроенном при содействии художника бывшем соляном амбаре был открыт Городской Народный дом. Опера Поленова «Призраки Эллады» стала первым музыкальным произведением, поставленным здесь автором и виолончелистом В.Л. Кубацким силами музыкантов и любителей музыки, живущих в Тарусе. Спектакль имел огромный успех и несколько раз повторялся по просьбе горожан. Сам тип общественной жизни обитателей Тарусы, их художественные интересы и запросы соответствовали высокому духовному строю жизни интеллигенции России эпохи Серебряного века. В большой степени этому способствовала вовлеченность в их жизнь В.Д. Поленова, а жителей Тарусы — в жизнь поленовской усадьбы.

В.Д. ПОЛЕНОВ. Вид на Тарусу вечером. 1910-е

Холст, наклеенный на картон, масло. 36,2 × 141,5

Частное собрание, Москва

Последней большой художественной работой семидесятисемилетнего Поленова была диорама (1921) — маленький световой театр с подсвеченными картинами кругосветного путешествия, для создания которых художник использовал свои этюды, привезенные из поездок по разным странам и России. Он сконструировал и своими руками изготовил переносной складной ящик для диорамы и сам показывал ее в школах округа. «Его увлекала, — вспоминала дочь Поленова, — идея дать людям возможность, как по волшебству, обозреть много стран, увидеть явления природы в непередаваемых живописных эффектах транспаранта»[54].

Стремление приносить людям радость искусством, сделать их жизнь немного счастливее и насыщеннее от соприкосновения с прекрасным, руководившее художником во всех его творческих замыслах, он сохранил до конца жизни. В 1924 году в «Борке» встретил Поленов восьмидесятилетие. Сюда пришло известие о присвоении ему одному из первых в Советской России звания народного художника, увенчавшего его многотрудную и светлую жизнь. Он был по-настоящему народным художником, демократизм которого, по словам Л.В. Кандаурова, «выражается не в снисхождении к массам, а в глубокой любви к благородству человека <…> без различия рас и сословий»[55].

Заключение

По своему происхождению Поленов был потомственным дворянином, человеком, тесно связанным с духовным миром дворянской интеллигенции первой половины XIX века, с эпохой романтизма и «людей сороковых годов». И парадоксальным образом именно эта связь с прошлым, с предшествующей эпохой, наложившая отпечаток на все творчество художника, оказалась творчески необходимой новому поколению художников, входящих в искусство ХХ века. При первом знакомстве с обширным наследием Поленова, очень разнообразным и порой противоречивым, может показаться, что Поленовых много — это и создатель «Московского дворика», и автор декораций к «Орфею» Глюка, художник, написавший «Христа и грешницу», соавтор Васнецова по созданию Абрамцевской церкви. Но за всем разнообразием его творческих свершений стоит своеобразная полифония настроений, в которой одновременно и радость, и грусть, и философское созерцание мира с присущим ему страданием и скорбью, которые очищаются добром и красотой.

Василий Дмитриевич Поленов вошел в историю русского искусства как один из крупнейших русских художников второй половины XIX века. Он был деятельным членом Товарищества передвижников, боровшимся за сохранение его лучших традиций, и одновременно всегда отмечал высокое значение Академии художеств в развитии русского искусства. Он не был никем ангажирован, это был внутренне свободный человек. Во многом именно эта независимость позволила ему в 1880-1890-е годы завоевать сердца художественной молодежи. Готовый выступить в поддержку всего талантливого и свежего в искусстве, он постепенно становится своеобразным руководителем молодых художников, горячо участвуя в их борьбе за обновление56.

Как яркая художественная индивидуальность Поленов отразил в созданных им произведениях сложнейшие переломные моменты искусства второй половины XIX — первых десятилетий XX века. Творчество художника, его общественно-художественная и педагогическая деятельность не только предвосхитили новации русского искусства Серебряного века, но стали его значимыми явлениями.

В настоящее время нет единого мнения о временных границах этой эпохи. Чаще всего называют 1890-е — 1917 год. Но существует и другое мнение, согласно которому эпоха Серебряного века имеет следующие хронологические рамки: 1880-1921/22 годы[57]. Эта последняя датировка представляется нам наиболее точной по двум причинам. Во-первых, она включает все основные события деятельности Абрамцевского кружка, сыгравшие важную роль в становлении культуры Серебряного века. Во-вторых, речь Ф.М. Достоевского на открытии памятника А.С. Пушкину в 1880 году перекидывает своеобразный мостик между эпохой романтизма пушкинской поры и неоромантизмом Серебряного века. Таким образом происходит своеобразный водораздел между эпохой позитивизма 1850-1860-х годов и периодом новых эстетических открытий, начавшихся с 1880 года и подготовленных 1870-ми годами, временем, когда формируется эстетическая направленность Абрамцевского кружка, в которой Поленов играл одну из ключевых ролей. В-третьих, широкая и разносторонняя художественная деятельность мастера, наполненная великим множеством эстетических открытий и новаций, полностью укладывается во временные рамки искусства Серебряного века в России (1880-1921/22), необыкновенно сложного для русского общества времени, отмеченного беспрецедентным расцветом художественной культуры.

- Минченков Я.Д. Воспоминания о передвижниках. Л., 1959. С. 199. (Далее: Минченков.)

- Федоров-Давыдов А.А. В.Д. Поленов // Федоров-Давыдов А.А. Русский пейзаж XVIII — начала XX века: История, проблемы, художники: Исследования, очерки. М., 1986. С. 165. (Далее: Федоров-Давыдов. 1986.)

- Лясковская О.А. В.Д. Поленов. 1844-1927. М., 1946; Федоров-Давыдов А.А. [Предисловие] // Народный художник Республики, академик Василий Дмитриевич Поленов. 1844-1927: Каталог выставки. М., 1950. (Далее: Федоров-Давыдов. 1950.)

- ОР ГТГ Ф. 54. Ед. хр. 1832.

- Сахарова Е.В. Василий Дмитриевич Поленов. Письма, дневники. Воспоминания. 2-е изд. М.; Л., 1950. С. 447. (Далее: Сахарова. 1950.)

- ПастернакЛ.О. В.Д. Поленов. Из моих воспоминаний // ОР ГТГ. Ф. 54. Ед. хр. 3415. Л. 8. (Далее: Пастернак.)

- Сахарова Е.В. Василий Дмитриевич Поленов. Елена Дмитриевна Поленова. Хроника семьи художников. М., 1964. С. 740. (Далее: Сахарова. 1964.)

- Цит. по: Поленов Л.Л. Портретная Большого дома Государственного историко-художественного и природного музея-заповедника В.Д. Поленова». СПб., 1998. С. 6.

- Сахарова. 1964. С. 7.

- Там же. С.393.

- Сахарова. 1950. С. 448.

- Давыдова О.С. Иконография модерна. Образы садов и парков в творчестве художников русского символизма. М., 2014.

- А.А. Фет. Стихотворения. Л., 1953. С. 139.

- Цит. по: Собко Н.П. Словарь русских художников. Ч. 3. Вып. 1. СПб., 1899. С. 341-342.

- Федоров-Давыдов А.А. У истоков русского импрессионизма // Русская живопись XIX века. М., 1929.

- Сахарова. 1950. С. 447.

- Там же. С. 230.

- Там же.

- Прахов Н.А. Страницы прошлого. Очерки-воспоминания о художниках. Киев, 1958. С. 213. (Далее: Прахов Н.А.)

- Васнецов В.М. Речь на собрании Абрамцевского кружка. Январь 1893 г. // Абрамцево. Художественный кружок. Живопись. Графика. Скульптура. Театр. Мастерские. Л., 1988. С. 259. (Далее: Абрамцево. Художественный кружок.)

- Хроника нашего художественного кружка. Альбом / Сост. С.И. Мамонтов, П.А. Спиро, В.Д. Поленов. М.: Типография А.И. Мамонтова. [1894].

- Джурова Т. Николай Евреинов: театрализация жизни и искусства. // Интернет-ресурс: http://www.sovpadenie.com/teksty/evreinov/nikolaj_evreinov_teatralizacij…

- Прахов Н.А. С. 215.

- Цит. по: Успенский В. В.Д. Поленов и музыка // Советская музыка. 1948. №7. С. 69. Клавир оперы был издан в 1912 году. «Призраки Эллады» прозвучали еще несколько раз в Тарусе в 1915 году под руководством В.Д. Поленова и В.Л. Кубацкого.

- Сахарова. 1964. С. 572-573.

- Там же. С. 573.

- Борисова Е.А. Русская архитектура второй половины XIX века. М., 1979. С. 220-270.

- Абрамцево. Художественный кружок. С. 57.

- Остроухов И.С. В.Д. Поленов // Остроухов И.С., Глаголь С. Московская городская художественная галерея П. и С.М. Третьяковых. М., 1909. С.81.

- П.П. Чистяков (1832-1919) обучал Василия, его сестру Веру, брата Алексея и позже младшую сестру Елену рисунку и основам живописи в 1856-1861 годах, еще будучи студентом Академии художеств. Уже тогда начинал складываться «чистяковский метод» преподавания, заключавшийся в аналитическом подходе к рисованию и письму с натуры.

- Сахарова. 1964. С. 696.

- Там же. С. 606.

- Там же. С. 351.