Как правильно выполнить работу над ошибками?

Прочитай предложение, в котором допущена ошибка, выясни смысл каждого слова.

1. Ошибки в построении и записи предложений.

Записать без ошибок всё предложение.

2. Точка, вопросительный или восклицательный знак в конце предложения.

Выпиши предложение правильно. Поставь в конце нужный знак. Пример: Добрый пример лучше ста слов.

3. Большая буква в начале предложения.

Выпиши предложение, подчеркни первую букву. Например: Самая маленькая птичка – колибри.

4. Пропуск, перестановка, замена букв.

Напиши слово 3 раза, раздели на слоги, поставь ударение, подчеркни место ошибки. Пример: строй/ка, строй/ка, строй/ка.

5. Перенос слов.

Раздели слово на слоги для переноса. Покажи все случаи переноса. Пример: ру-чейки, ручей-ки; оси-на.

ЗАПОМНИ! При переносе одну букву нельзя оставлять на строке и нельзя переносить на новую строку.

6. Деление на слоги.

Раздели слова на слоги. Запиши ещё 3 слова с таким же количеством слогов. Пример: во-ро-бей, у-чи-тель, то-ва-рищ, де-жур-ный.

ЗАПОМНИ! Сколько в слове гласных, столько и слогов.

Внимание! Место, где была допущена ошибка, необходимо выделять (подчёркивать).

Если допустил ошибку на правило, узнай, в какой части слова ошибка (выдели корень). Для этого мысленно разбери слово по составу.

7. Правописание приставки в слове.

Напиши слово верно. Выдели приставку. Образуй от этого слова 3 родственных слова с разными приставками. Пример: приехал, заехал, уехал, переехал.

ЗАПОМНИ! Приставка – это часть слова, она пишется слитно со словом.

8. Правописание предлога со словом.

Из предложения, в котором допущена ошибка, выпиши предлог и слово, к которому относится этот предлог. Докажи раздельное написание предлога со словом: между предлогом и словом поставь ещё слово. Подбери ещё слово с этим предлогом. Например: к (какому?) берегу; к (крутому) берегу; к (какому?) дому, к (большому) дому;

ЗАПОМНИ! Предлог – это отдельное слово. Предлог – это часть речи, оно пишется отдельно от слова. Между предлогом и словом можно вставить ещё слово.

У глаголов нет предлогов (на ветке налетел).

9. Предлог перед местоимением.

Выпиши из предложения местоимение с предлогом. Запиши ещё 2-3 местоимения на это правило. Например: у нас, ко мне, с тобой, к нему.

ЗАПОМНИ! Предлоги с местоимениями пишутся отдельно.

10. НЕ с глаголами.

Выпиши глагол с не. Запиши ещё 2 раза слово на это правило. Пример: не был, не выучил, не знал.

ЗАПОМНИ! НЕ с глаголами пишется отдельно.

11. Словарные слова и все орфограммы, которые ещё не изучали.

Написать слово 5 раз, поставить ударение, подчеркнуть место ошибки. Пример: ребя́та, ребя́та, ребя́та, ребя́та, ребя́та.

12. Большая буква в именах людей, кличках животных, в названиях стран, городов, деревень, улиц, рек.

Выпиши слово. Подчеркни заглавную букву. Придумай и запиши еще 3 слова на это правило. Пример: Саша, Мурзик, Санкт – Петербург, Россия.

ЗАПОМНИ! Имена, отчества и фамилии пишутся с большой буквы. Клички животных пишутся с большой буквы. Названия стран, городов, улиц, рек пишутся с большой буквы.

13. Слоги жи-ши, ча-ща, чу-щу.

Запиши слово и ещё 3 слова на это правило. Подчеркни слог. Например: жимолость, жил, жизнь, чижи.

ЗАПОМНИ! Слова с жи-ши пишутся с буквой и, слова с ча-ща пишутся с буквой а, слова с чу-щу пишутся с буквой у.

14. Слова с чк, чн, чщ.

Запиши слово правильно, подбери и напиши ещё 3 слова на это правило. Например: девочка, кочка, ночка, почка.

ЗАПОМНИ! Слова с чк, чн, чщ пишутся без мягкого знака (ь).

15. Мягкий знак – показатель мягкости.

Запиши слово правильно. Подчеркни мягкий знак двумя чертами, а согласную перед ним — одной чертой. Запиши ещё 3-5 слов на это правило. Пример: мальчик, большой, рысь, коньки.

16. Разделительный мягкий знак (ь).

Запиши слово правильно. Подчеркни мягкий знак двумя чертами, буквы, которые он разделяет – одной. Напиши ещё 3 слова на это правило. Пример: вьюга, деревья, обезьяна, воробьи.

ЗАПОМНИ! Разделительный мягкий знак (ь) пишется в корне слова после согласных перед гласными буквами: е, ё, ю, я, и.

17. Разделительный твёрдый знак (ъ).

Запиши слово правильно. Выдели приставку, твёрдый знак подчеркни двумя чертами, буквы, которые он разделяет – одной. Придумай и запиши ещё 3 слова на это правило. Например: съезд, объём, объяснил, подъезд.

ЗАПОМНИ! объект, субъект, адъютант.

ЗАПОМНИ! Разделительный твёрдый знак (ъ) пишется только после приставок, которые оканчиваются на согласную, перед гласными: е, ё, я, ю.

18. Безударная гласная в корне слова проверяемая ударением.

Выпиши слово, поставь ударение, выдели корень, подчеркни проверяемую гласную, напиши проверочное слово. Напиши ещё 2 слова на это правило. Пример: цветы (цвет), гористая (горка), волна́ ( во́лны).

ЗАПОМНИ! Безударные гласные в словах пишутся так же, как ударные.

19. Парные звонкие и глухие согласные в корне слова.

Выпиши слово. Выдели в нём корень. Подчеркни букву, в которой допущена ошибка. Напиши проверочное слово и подбери ещё 3 слова на это правило.

Пример: город (города), мороз (морозы), глазки (глаза), дуб (дубок).

ЗАПОМНИ! Парные согласные нужно проверять как звонкие, так и глухие. Чтобы проверить парный согласный звук в корне слова, нужно изменить слово или подобрать однокоренное слово, в котором после этого согласного стоит гласный или согласный звук.

Способы проверки: У существительного:- изменяя число (ногти — ноготь, локти – локоть);

— изменяя падеж (луг — на лугу, лук — в луке);

— подбирая уменьшительно-ласкательный суффикс (дуб – дубок)

— заменяя существительное глаголом (молотьба — молотить, просьба – просить, ходьба — ходить);

У прилагательных — образование краткой формы: жуткий — жуток.

20. Непроизносимая согласная в корне слова.

Запиши слово, подбери к нему проверочное слово, выдели корень. Напиши ещё 3 слова на это правило. Пример: свистнул (свисток), честный (честь), звёздный (звезда), местность (место).

ЗАПОМНИ! Чтобы проверить непроизносимую согласную в корне слова, нужно изменить слово или подобрать однокоренное слово, чтобы после этого согласного стоял гласный звук.

До чего ж сегодня день чудесНый,

СоЛнце в небе празДнично горит,

Освещает месТность и окресТность,

И теплом своим серДца бодрит,

Но лежит на пасТбище корова,

ГрусТно смотрят карие глаза,

Потому что ей пастух суровый

«ЗдраВствуйте!» сегодня не сказал.

И ужасно, и опасно

Букву Т писать напрасно!

Всем известно, как прелестно

Букву Т писать уместно!

21. Двойные согласные в корне слове.

Выпиши слово правильно. Запиши ещё 3 слова на это правило. Раздели все слова для переноса.

Пример: груп-па, рас-сказ, кол-лектив, ал-лея, пер-рон, суб-бота.

ЗАПОМНИ! При переносе слов с двойными согласными одна буква остаётся на строке, другая переносится.

22. Двойные согласные одна из которых является частью приставки (суффикса), другая — корня.

Запиши слово правильно. Выдели приставку (суффикс) и корень. Подбери однокоренное слово, доказывая написание одной согласной. Подбери 2-3 слова на это правило. Например: рассвет (свет), рассказ (сказывать, пересказ), оттащить (тащит); весенний (весна), длинный (длина), малинник (малина).

23. Правописание наречий.

Выпиши слово, в котором допущена ошибка, 3 раза. Обрати внимание на гласную в конце слова. Пример: справа, справа, справа.

ЗАПОМНИ! Наречия пишутся в одно слово. Перед ними не бывает предлогов. Наречия часто оканчиваются на буквы о, а.

24. Гласные и согласные в приставках.

Выпиши слово правильно и выдели в нём приставку. Запиши ещё 3 слова с этой же приставкой. Пример: полетели, побежали, подержали.

ЗАПОМНИ! Приставки па не бывает.

25. Правописание суффиксов.

Выпиши слово правильно, выдели суффикс, запиши ещё три слова с этим суффиксом.

Если суффикс можно проверить, записать проверочное слово.

Пример: Липовый — дубовый, кленовый, осиновый.

Буква на конце слова Узнай часть речи, объясни написание.

26. Правописание слов с шипящим звуком на конце.

Выпиши слово. Объясни написание слова. Запиши ещё 2-3 слова на это правило.

Пример: шалаш (сущ. ед.ч., м.р., 2 скл.), сторож (сущ. ед.ч., м.р., 2 скл.), камыш (сущ. ед.ч., м.р., 2 скл.), луч (сущ. ед.ч., м.р., 2 скл.);

дочь (сущ., ед.ч., ж. р., 3 скл.), ночь (сущ., ед.ч., ж. р., 3 скл.), речь (сущ., ед.ч., ж. р., 3 скл.), рожь (сущ., ед.ч., ж. р., 3 скл.);

с крыш (сущ., мн.ч., Р. п.), много задач (сущ., мн.ч., Р. п.), из-за туч (сущ., мн.ч., Р. п.);

кипуч (краткое прил.), могуч (краткое прил.), скрипуч (краткое прил.).

ЗАПОМНИ! У существительных мужского рода в родительном падеже множественного числа и у имен прилагательных в краткой форме после шипящих Ь знак не пишется.

У существительных женского рода 3 склонения после шипящего пишется Ь знак.

27. Мягкий знак (ь) в глаголах неопределённой формы.

Поставь вопрос к глаголу и запиши глагол правильно. Подбери 2 слова на это правило. Пример: (что делать?) улыбаться, (что сделать) улыбнуться, (что делать?) петь.

ЗАПОМНИ! Глаголы неопределённой формы отвечают на вопросы ЧТО ДЕЛАТЬ? ЧТО СДЕЛАТЬ? и пишутся с мягким знаком (ь).

28. Мягкий знак (ь) на конце глаголов 2-го лица единственного числа настоящего времени.

Выпиши глаголы правильно, выдели окончание. Запиши ещё 3 глагола на это правило. Например: пишешь (гл., 2 л., ед.ч.), ругаешь (гл., 2 л., ед.ч.), сидишь (гл., 2 л., ед.ч.), читаешь (гл., 2 л., ед.ч.).

ЗАПОМНИ! На конце глаголов 2-го лица, ед. числа пишется мягкий знак (ь).

29. Правописание безударных падежных окончаний имён существительных.

Выпиши существительное с словом от которого оно зависит. Устно поставь существительное в начальную форму. Определи склонение, вспомни слово – помощник. Поставь слово – помощник в нужную форму. Запиши существительное, выдели окончание. Запиши свой пример на это правило.

Пример: Устно: Шёл по улиц. (улица – 1 скл.,) (весна – по весне) Шёл (где? по чему? по улиц. — сущ., 1 скл., (по весне)) по улице

Письменно: Шёл (сущ., 1 скл., по весне) по улице; кормить (сущ., 2 скл., слона) бегемота.

ЗАПОМНИ! Слова помощники: 1 скл. – весна, земля. 2 скл. – слон. 3 скл. – рожь.

Можно пользоваться таблицей безударных падежных окончаний существительных, но тогда не забывать определять падеж.

30. Правописание безударных окончаний имён прилагательных.

Выпиши прилагательное вместе с тем существительным, к которому оно относится, поставь к прилагательному вопрос от существительного. Обрати внимание на окончание вопроса и вспомни парное окончание. Определи род, число, падеж прилагательного по существительному.

Пример: К лесу (какому?) дальнему ( м.р., ед.ч., Д. п.)

ЗАПОМНИ! Для определения окончания прилагательного надо знать его род и падеж. Это определи по существительному. Кроме того, окончание прилагательного можно определить по вопросу, который задается от существительного. В этом случае надо хорошо знать родовые окончания имен прилагательных.

31. Правописание безударных личных окончаний глаголов.

Выпиши глагол, в котором допущена ошибка. Поставь глагол в неопределённую форму. Посмотри на гласную перед ть. Определи спряжение глагола и гласную, которую следует писать в окончании глагола ед. и мн. числа. Запиши свой пример.

Пример: пишет – писать (гл., I спр., – е); смотрит — смотреть (гл. исключение, IIспр., — и ); ставит – ставить (гл., II спр., — и)

ЗАПОМНИ! Гласные е — и в окончании глагола следует устанавливать по неопределенной форме и спряжению.

(I спр. – — е; — ут; — ют. (Все остальные глаголы не входящие во 2 спряжение)+идти.

II спр. – —и, — ат. – ят. Все глаголы на — ить (говорить) + 7 глаголов-исключений на — еть видеть, ненавидеть, смотреть, терпеть, вертеть, зависеть, обидеть + 4 глагола-исключения на – ать гнать, дышать, держать, слышать)

32. Разбор слова по составу.

Выпиши слово. Разбери его по составу, придумай и запиши слово такой же конструкции. Пример: поездка, походка.

33. Фонетический разбор слов.

Выпиши слово. Разбери его фонетически грамотно, не забудь указать количество звуков и букв в слове.

34. Разбор предложения по частям речи.

Выпиши предложение. Над словами сокращенно обозначь, какой частью речи является каждое слово.

Пример: пр. сущ. глаг. прил. сущ.

По овражкам заиграли весенние ручейки.

35. Разбор по членам предложения.

Выпиши предложение. Подчеркни главные члены. Выпиши словосочетания с вопросами. Подчеркни второстепенные члены предложения. Пример: В лесу цветут душистые ландыши. Ландыши (какие?) д

,

Работа над ошибками.

1.Пропуск или замена буквы.

Выпиши слово. Подчеркни в нём пропущенную букву.

Например: ученик, звонок.

2.Большая буква в начале предложения.

Выпиши предложение правильно. Придумай и напиши ещё одно предложение.

Подчеркни заглавную букву.

Например: Падают жёлтые листья. Пришла золотая осень.

3.Перенос слова.

Раздели слово для переноса.

Например: ОСИ – НА.

4.Сочетание чк, чн, чт, нщ, щн.

Выпиши слово правильно. Подчеркни орфограмму.

*Придумай и запиши ещё 2 слова на эту орфограмму.

Например: дочка, речка, мощный.

5.Гласные после шипящих.

Выпиши слово правильно. Подчеркни орфограмму.

*Придумай и запиши ещё 2 слова на эту орфограмму.

Например: малыши, карандаши, роща, туча.

6.Безударная гласная в корне, не проверяемая ударением

Запиши слово правильно 3 раза. Запомни, как оно пишется. Обозначь

ударение, подчеркни гласную. Запиши два однокоренных слова.

Например: ягода, ягода, ягода, ягодка, ягодный.

7.Безударная гласная в корне, проверяемая

ударением.(А, О, И, Е, Я)

Выпиши слово. Поставь ударение. Выдели корень. В корне подчеркни

безударную гласную одной чертой. Подбери проверочное слово и запиши в скобках.

Поставь ударение в проверочном слове. Выдели корень. Подчеркни ударную гласную

двумя чертами.

Например: сады (сад), молодой (молодость,

молоденький).

8.Двойные согласные в слове.

Выпиши слово правильно. Раздели слово для переноса. Запиши два

однокоренных слова. Подчеркни двойную согласную.

Например: группа, груп –па, групповой, подгруппа.

9.Правописание предлога со словами (пробел).

Из предложения, в котором допущена ошибка, выпиши слово вместе с

предлогом. Докажи, что предлог со словом пишется отдельно. Обозначь орфограмму.

Например: к_берегу; к (какому?) берегу, к (крутому?) берегу.

10.Правописание приставки со словами.

Выпиши слово. Выдели приставку. Образуй от этого слова однокоренные

слова с разными приставками.

Например: Заехал, уехал, поехал.

11.Гласные и согласные в приставках.

Выпиши слово правильно. Выдели в нём

приставку. Запиши ещё 2 слова с той же приставкой.

Например: Полетели, посмотрели,

потянули.

12.Большая буква в именах собственных.

Выпиши слово правильно. Запиши ещё 2 слова с

той же орфограммой.

Например: Илья, Петров, Мурка,

Волга, Краснодар.

13. Мягкий знак ь, обозначающий мягкость

согласных.

Подчеркни мягкий знак ь и согласную перед ним.

Например: Ель, тень, коньки.

14.Разделительный мягкий знак ь.

Выпиши слово правильно. Выдели корень.

Подчеркни мягкий знак и гласную букву.

Например: Вьюга, листья.

![]() 15.Разделительный

15.Разделительный

твёрдый знак ъ.

Выпиши слово правильно. Выдели приставку и

корень. Подчеркни орфограмму.

Например: Съезд, объём.

16.Парные звонкие и глухие согласные.

Запиши слово правильно. Проверь согласную.

Подчеркни орфограмму.

Например: мороз (морозы), ягодка

(ягоды).

17. Непроизносимые согласные.

Прочитай слово. Подбери к нему несколько

однокоренных слов. Выдели корень. Проверь непроизносимую согласную. Обозначь

корень. Проверь непроизносимую согласную. Обозначь орфограмму.

Делай так: звезда, звёздочка –

звёздный

18.Соединительные гласные в сложных словах.

Выпиши слово. Выдели корень. Подчеркни

гласную. Запиши ещё 1 слово с этой орфограммой.

Делай так: водовоз, самолёт.

19. Двойные согласные в слове.

Выпиши слово правильно. Раздели слово для

переноса. Запиши ещё два однокоренных слова. Подчеркни двойную согласную.

Делай так: группа, груп-па, групповой,

подгруппа.

20. Мягкий знак ь на конце существительных

после шипящих.

Выпиши слово правильно. Определи род. Запиши

ещё 2 слова с этой орфограммой.

Например: Луч ( м.р.), шалаш, товарищ.

Ночь (ж.р.), мощь, тишь.

21. Не с глаголом. (орфограмма

пробел)

Выпиши глагол с не. Запиши ещё 2 слова

на это правило. Подчеркни орфограмму.

Например: не пришёл, не выучил, не знал.

22.Однородные члены предложения.

Выпиши предложение. Обозначь однородные члены

и слово, от которого они зависят. Вспомни, что ты знаешь о знаках препинания и

союзах между однородными членами. Выполни схему предложения.

Например: Сильный ветер сорвал листья с

деревьев, разметал их по дороге.

23. Правописание безударных падежных окончаний

имён существительных.

Выпиши существительное. Поставь его в

начальную форму. Определи тип склонения. Выдели окончание, проверь с помощью

слов – помощников. Подбери и запиши свой пример.

Делай так: на опушке (на земле, 1 скл.)

на полянке (на

земле, 1 скл.)

24.Првописание безударных падежных окончаний

имён прилагательных.

Выпиши прилагательное вместе с

существительным, к которому оно относится. Поставь к прилагательному вопрос от

существительного. Определи род, число и падеж прилагательного по

существительному. Выдели окончание прилагательного.

Делай так: к лесу (какому? дальнему

– м.р., ед.ч., Д.п.).

25. Предлог с местоимением. ( орфограмма –

пробел)

Выпиши из предложения местоимение с предлогом.

Запиши ещё 2 примера на эту орфограмму.

Например у преднас, копредмне,

спредтобой.

26. Мягкий знак Ь на конце глаголов 2-го лица

единственного числа настоящего времени.

Выпиши глагол правильно. Запиши ещё 2 глагола

с этой орфограммой.

Например: пишешь, решаешь, читаешь

( наст.вр., 2 л., ед.ч.)

27.Мягкий знак в неопределённой форме глагола.

(-ться, -чь)

Выпиши слово правильно. Напиши вопрос.

Обозначь орфограмму. Запиши ещё одно слово с этой орфограммой.

Например: пытаться (н.ф., что делать?)

беречь (что делать?)

28. Правописание безударных личных окончаний

глаголов.

Выпиши глагол правильно. Поставь ударение.

Поставь глагол в начальную (неопределённую) форму. Посмотри на гласную перед -ть.

Определи спряжение глагола и гласную, которую следует писать в окончании

глагола единственного и множественного числа.

Делай так: пишешь- писать, гл, 1 спр.,

( -е, -ут, -ют)

ставит – ставить,

гл., 2 спр., ( -и, -ат, -ят)

29. Сложное предложение.

Выпиши правильно. Подчеркни грамматические

основы. Нарисуй схему. Подчеркни запятую.

Например: Дремлют рыбы под водой, почивает

сом седой.

30. Предложение с прямой речью.

Запиши правильно. Составь схему. Подчеркни

знаки препинания.

Например: Князь печально отвечает: «Грусть-

тоска меня съедает». А: «П.»

Для математики популярная поговорка «умные люди учатся на чужих ошибках» практически не работает, так как ошибка в большинстве случаев является необходимой и полезной, ведь она позволяет определить пробелы в знаниях школьника и своевременно их устранить. Главное – правильно относится к ошибке и ее правильно ее использовать.

Тем более обидно получать глупые ошибки, которые вызваны невнимательностью обучающихся, пропусками переменных, случайными потерями знаков, скобок и другими различными ляпами.

Для того чтобы снизить вероятность ошибок, необходимо использовать различные методики предупреждения типичных ошибок, что будет в итоге способствовать повышению уровня математической подготовки школьников.

Разбор, анализ и проработка ошибок и неточностей, допущенных при выполнении задания

Организация работы обучающихся, направленной на анализ и исправление допущенных недочетов называется работой над ошибками. Ее основной целью является разбор, анализ и проработка ошибок и неточностей, допущенных при выполнении задания. Правильно организованная работа обучающихся обеспечивает:

-

дифференцированный подход к обучению;

-

является профилактикой будущих ошибок;

-

позволяет своевременно ликвидировать пробелы в знаниях и навыках детей;

-

формирует умение систематизировать и обобщать, закреплять полученные знания.

Грамотный, творческий подход учителя к организации работы над ошибками создает условия для развития адекватного отношения обучающегося к ошибкам, умение работать с ними.

Можно говорить о том, что, после проведения работы над ошибками итоговая оценка отражает действительный уровень усвоения знаний и умений обучающихся. Существует практика, когда некоторые учителя практикуют выставление оценок за каждую проведенную работу. При этом, часто бывает, что после работы над ошибками, отметка за проверяемую работу повышается (как правило на один бал).

Обычно, работа над ошибками проводится в классе, под руководством учителя, но может проводиться и дома, возможно, под контролем родителей. Если учитель считает возможным дать выполнение работы над ошибками в качестве домашнего задания, он должен убедиться, что все обучающиеся знают и помнят основной алгоритм действий по выполнению работы. Целесообразно, каждому ребенку выдать памятку с порядком выполнения действий. Кроме этого, необходимо предварительно, на уроке провести общий анализ допущенных ошибок.

В классе, работу над ошибками проводят, как правило, после контрольных, самостоятельных или творческих работ. Работе над ошибками может быть посвящен, как весь урок, так и его часть. Это зависит от характера и количества видов ошибок, от уровня самостоятельности обучающихся и т.п. По усмотрению учителя возможны: фронтальная, групповая, парная, индивидуальная работа.

Основные этапы и формы организации работы над ошибками на уроке

При работе на уроке выделяют несколько основных этапов:

-

консультация;

-

коррекция знаний и умений;

-

диагностика результатов;

-

оценочная деятельность.

По усмотрению учителя возможны: фронтальная, групповая, индивидуальная работа.

Рассмотрим несколько вариантов проведения работы над ошибками

В начале урока, после проведения общего анализа проверенной работы, учитель просит поднять руку тех обучающихся, которые допустили ошибки при выполнении первого задания. К доске приглашается один из обучающихся, который будет выполнять и комментировать аналогичное задание у доски. Обучающийся определяется либо по его желанию, либо по решению учителя. Остальные обучающиеся выполняют работу у себя в тетрадях. Затем все самостоятельно решают задание проверочной работы. Таким образом, дети прорешивая аналогичное задание, прорабатывают ошибки, допущенные не только ими самими, но и остальными обучающимися. Такой подход целесообразен, когда в данном задании большинство обучающихся допустили ошибки.

Следующая форма работы используется, когда один, или несколько обучающихся допустили ошибки в задании, которое большинство обучающихся выполнили правильно. При данной форме организации урока один обучающийся выполняет работу над своими ошибками у доски, остальные обучающиеся исправляют свои недочеты в тетрадях или выполняют индивидуальные задания. С одной стороны, этот метод позволяет экономить время, затрачиваемое на данную деятельность, с другой — учитель не может контролировать деятельность других детей. Для исправления возникшей ситуации, нужно обеспечить каждому обучающемуся возможность обратиться к учителю за помощью, за консультацией.

Бывают ситуации, когда часть обучающихся выполнила проверочную работу на «отлично», т.е. возникает необходимость организовать деятельность этих обучающихся, и, одновременно организовать выполнение работы над ошибками остальными обучающимися. В этом случае, есть несколько вариантов организации работы на уроке.

Во-первых, «отличникам» можно предложить выполнение индивидуальных заданий повышенного или углубленного уровней, творческие задания, работу по подготовке, например, информационного сообщения к следующему уроку. С остальными обучающимися проводится работа над ошибками.

Во-вторых, обучающихся, показавших высокий уровень усвоения учебного материала, можно привлечь к консультированию других детей. В этом случае возможна организация групповой и (или) парной работы.

Имеют место случаи, когда педагог, в целях экономии времени, выделяет только типичные ошибки, допущенные обучающимися при выполнении проверочной работы, и на уроке проводят работу только таким видом ошибок. В этом случае работа организовывается фронтально, анализ и исправление типичных ошибок и недочетов выполняет весь класс вместе. При этом у доски работают обучающиеся по желанию, по очереди или по решению учителя, в зависимости от того, кто какие ошибки допустил.

Алгоритм действий по выполнению работы над ошибками

Алгоритм действий по проведению работы над ошибками определяется учителем самостоятельно, исходя из особенностей класса, общего уровня обученности и т.д.

Например, алгоритм действий обучающегося может выглядеть следующим образом:

- просмотреть всю работу, обратить внимание на исправления учителя;

- найти ошибку, выписать задание, в котором она допущена, проанализировать причину ее возникновения:

-

ошибка в вычислении – перерешать;

-

ошибка в применении формулы (правила, закона) — вспомнить нужную формулу (правило, закон) по данной теме, применить при решении;

-

ошибка в построении рисунка – повторить материал в учебнике и выполнить рисунок правильно;

- решить аналогичное задание

Памятка-помощник

В практике работы некоторых учителей встречается использование памяток, которые изготавливаются педагогом и раздаются каждому обучающемуся. Памятки могут быть индивидуальными. Работа с памятками выполняется под контролем педагога.

В памятке пронумерованы и записаны основные группы ошибок в виде:

Тема «….».

Примеры.

- …

Если учитель планирует проводить работу над ошибками, с использованием памяток, то при проверке работы на полях тетради, напротив задания, в котором допущена ошибка, ставится номер, соответствующего задания в памятке. Это не только облегчает работу обучающихся, но и совершенствует систему обучения. Обучающийся неоднократно обращается к данной памятке, что способствует лучшему запоминанию учебного материала.

Проверка и подведение итогов работы над ошибками

В конце работы над ошибками необходимо провести проверку. Существует несколько форм ее организации.

-

самопроверка;

-

парная работа;

-

групповая работа, когда «сильные» обучающиеся выступают в роли консультантов;

-

фронтальная работа со всем классом.

Во всех случаях, необходимо обеспечить возможность каждому обучающемуся консультирования и помощи учителя, если возникают трудности.

В конце работы над ошибками, как и в конце любого урока, необходимо провести рефлексию. Дети анализируют свои ошибки, отмечают, как изменились собственные умения, отмечают моменты, которые остались не понятны, говорят о том, что вызвало трудности и высказывают свои предложения.

Следует отметить, что проведение работы над ошибками является обязательным и систематическим действием после каждой контрольной и проверочной работы. При этом необходимо обращать внимание и прорабатывать все ошибки, допущенные обучающимися, тщательно проводить отбор задач и примеров для отработки знаний и умений, для закрепления пройденного материала.

Превентивная деятельность учителя по предупреждению ошибок

Большая часть ошибок, допускаемых обучающимися, не связана с отсутствием или наличием знаний, хотя, конечно, доведение до уровня автоматизма ряда вычислительных операций позволяет существенно снизить вероятность появления ошибок. Однако при этом необходимо, чтобы обучающийся все равно руководствовался нужными правилами и постоянно сохранял концентрацию внимания.

Знание определенных правил нужно и для того, чтобы обучающийся мог проверить правильность решения и дать его обоснование. В тоже время многие школьники воспринимают курс алгебры в качестве набора правил, которые абсолютно не связаны между собой, поэтому они заучиваются исключительно для решения какой-то конкретной задачи, а по истечению незначительного промежутка времени просто забываются. В этой связи требуется организовывать процесс обучения правилам с использованием приемов, которые активизируют рефлексивную деятельность школьников по предупреждению и исправлению ошибок, возникающих при формальном усвоении правил.

Если процесс поиска и исправления ошибок сделать максимально поучительным для обучающихся, то анализ ошибок может стать эффективным средством для развития познавательного интереса к математике.

Наиболее распространенными ошибками являются:

-

незнание или непонимание правил, формул и определений;

-

неправильное применение формул или неумение правильно применять определения и правила;

-

совершение вычислительных ошибок;

-

невнимательное чтение условий задачи;

-

отказ от использования свойств фигур при решении геометрических задач;

-

неправильное раскрытие скобок;

-

совершение логических ошибок при решении текстовых задач;

-

применение формул сокращенного умножения.

К основным причинам совершения ошибок по математике относят:

-

пропуски уроков, в результате чего появляются пробелы в знаниях;

-

поверхностное изучение нового материала;

-

повышенная усталость, вызванная чрезмерной нагрузкой или недостаточным сном, в результате чего понижается скорость мышления и снижается уровень внимания;

-

неаккуратный почерк, из-за чего учитель часто не понимает, что написал обучающийся;

-

скорость работы. При этом на появление ошибок влияет как высокая скорость работы, из-за которой обучающийся просто не стремиться вникнуть в суть задания, так и медленная. В последнем случае замедленная скорость мыслительных операций не позволяет обучающемуся в полной мере контролировать себя, а из-за «зависания» нужная информация просто удаляется из «оперативной памяти»;

-

полное либо кратковременное переключение внимания с одной деятельности на другую;

-

низкая мотивация, в результате которой теряется внимание и появляются ошибки.

Объяснение и предупреждение ошибок

Для предупреждения ошибок и сведения их к минимуму используются следующие профилактические мероприятия и действия:

-

постоянный разбор наиболее распространенных ошибок в классе;

-

предлагаемые обучающимся письменные задания должны быть максимально удобны для восприятия, то есть грамотно сформулированными и понятными;

-

подбор заданий и упражнений, которые будут вызывать у детей интерес и повышенное внимание;

-

учитель должен при объяснении нового материала стараться предугадать возможные ошибки обучающихся и разработать систему заданий, которые позволят правильно усвоить новые понятия;

-

использование правил удобных для запоминания и исключающих двойную их трактовку.

Кроме того, учитель математики должен помнить, что систематическое и планомерное повторение является основным инструментом для ликвидации пробелов знаний.

Также рекомендуется при объяснении нового материала активно применять определения и теоремы, которые изучались ранее. Так, при изучении темы «Теоремы сложения» целесообразно организовать повторение ряда теоретических вопросов:

-

Изменение тригонометрических функций при возрастании и убывании аргумента.

-

Четные и нечетные функции.

-

Таблицы значений тригонометрических функций.

-

Знаки тригонометрических функций.

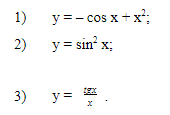

Дополнительно выполняются следующие задания:

-

Необходимо определить четность и нечестность тригонометрических функций:

-

Найдите область определения функции y = x2 – 6x + 10.

-

Определите, при каких значениях x, функции y = sin x и y = cos x принимают одинаковые значения?

Перед тем как приступить к изучению темы «Первообразная и интеграл», следует повторить все формулы дифференцирования. После этого обучающиеся выполняют самостоятельную работу (время решения – 10-15 минут), во время которой школьникам предлагаются карточки-задания, где «опущены» один-два компонента из формулы дифференцирования, а также приведены две функции, производные которых необходимо найти.

Затем проводиться проверка работы и анализ совершенных ошибок, что необходимо для выявления пробелов в знаниях и проведения работы по их устранению.

Список литературы:

- Азиев И.К. Индивидуальные задания для устранения ошибок. // Журнал «Математика в школе» – 1993 г. – №5, с. 9.

- Амонашвили Ш.А. Воспитательная и образовательная функции оценки обучения школьников: Экспериментальное педагогическое исследование. – М.: Педагогика, 1984. – 296 с.

- Бабанский Ю.К. Педагогика. М.: Просвещение, 1983.

- Волович И.Б. Наука обучать: Технология преподавания математики. – М.: LINKA-PRESS. 1995. – 280 с.

- Груденов Я.И. Совершенствование методики работы учителя математики: Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1990. – 224 с.

- Груденов Я.И. Психолого-дидактические основы методике обучения математики. – газета «Математика», 1987 г. с. 91-96.

- Гуцанович С.А. Дидактические основы математического развития учащихся: Монография. – Минск: БГПУ им. М. Танка, 1999. – 301 с.

- Давыдов В. В. Проблемы развивающего обучения. Опыт теоретического и экспериментального исследования / В. В. Давыдов. – М.: Педагогика, 1986. – 239 с.

- Далингер В.А. Методика реализации внутрипредметных связей при обучении математике: Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1991. – 80 с.

- Далингер В.А. Обучение учащихся доказательству теорем: Учебное пособие. – Омск: Омский пед. ин-т, 1990. – 127 с.

- Действующие учебники и учебные пособия по математике для средней школы.

- Журналы «Математика в школе» за 1970-1990 гг.

- Колягин Ю.М. Задачи в обучении математике: Математические задачи как средство обучения и развития учащихся: в 2ч. – М.: Просвещение, 1977. – ч.2. – 144 с.

- Колягин Ю.М. Задачи в обучении математике: Обучение математике через задачи и обучение решению задач: в 2ч. – М.: Просвещение, 1977. – ч.2. – 144 с.

- Метельский Н.В. Дидактика математики. – Минск: Изд-во БГУ, 1982–254с.

- Методика преподавания математики в средней школе: Общая методика: учеб. пособие; сост. Р. С. Черкасов, А. А. Столяр. – М.: Просвещение, 1985. – 336 с.

- Новик И.А. Формирование методической культуры учителя математики в педвузе. – Мн.: БГПУ им. М. Танка, 2002. – 193 с.

- Новик, И. А. Практикум по методике преподавания математики / И. А. Новик. – Минск: Выш. шк., 1984. – 175 с.

- Оганесян В.А. Принципы отбора основного содержания обучения математике в средней школе. – Ереван: Луис, 1984. – 215 с.

- Рогановский, Н. М. Методика преподавания математики в средней школе: учеб. пособие / Н. М. Рогановский. – Минск: Выш. шк., 1990. – 267 с.

- Селевко, Г. К. Современные образовательные технологии: учеб. пособие / Г. К. Селевко. – М.: Народное образование, 1998. – 256 с.

- Столяр, А. А. Педагогика математики: учеб. пособие / А. А. Столяр. – Минск: Выш. шк., 1986. – 414 с.

- Темербекова, А. А. Методика преподавания математики: учеб. пособие / А. А. Темербекова. – М.: ВЛАДОС, 2003. – 176 с.

- Фридман, Л. М. Психолого-педагогические основы обучения математике в школе / Л. М. Фридман. – М.: Просвещение, 1983. – 160 с.

- Шнейдерман М.В. Анализ ошибок и затруднений учащихся V классов // Журнал «Математика в школе» – 1999 г. – №6, с. 21.

- Эрдниев, П. М. Обучение математике в школе. Укрупнение дидактических единиц / П. М. Эрдниев, Б. Л. Эрдниев. – М.: Столетие, 1996. – 320 с.

- Якиманская И.С. Личностно-ориентированное обучение в современной школе – М., 1996. – 347 с.

- Якиманская И.С. Психологические основы математического образования. – М.: Acadiia, 2004.

- Ярский А.С. Что делать с ошибками // Журнал «Математика в школе» – 1998 г. – №2, с. 8-14.

Ошибки типичны, успех уникален, — Маргулан Сейсембай.

100 % людей на Земле совершают ошибки. Без ошибок невозможны никакие успехи и достижения, никакой прогресс.

Ошибки — это нежеланные дети ваших решений. О том, как принимать решения взвешенно, мы писали здесь и здесь. Но даже самое продуманное и проработанное решение содержит риск ошибки. Кроме того, невозможно привести полный список ошибок, ведь они сильно зависят от ваших особенностей: характера и темперамента, контекста, ситуаций. Однако большинство ошибок происходят по одинаковым принципам, и исследование этих принципов позволит сократить число неудач. 30 июня члены Кайдзен-клуба встретятся на «Лаборатории решений». На встречах мы обсуждаем оптимизацию выбора, сложные кейсы и науку о принятии решений. В качестве подготовки мы поговорим о том, как правильно работать над ошибками.

Важность алгоритмизации

Ошибка, из которой извлечён урок, не является ошибкой. Порой цена этого урока слишком высока. В то же время, какой бы высокой она ни была — это лучше, чем оплатить дорогостоящий урок и не прийти на занятие.

Алгоритмизация ошибок — это процесс распознавания, анализа и управления ошибками с целью минимизировать их воздействие и повысить нашу эффективность и качество жизни.

Алгоритмы позволяют тратить меньше времени на работу с ошибками. Дело в том, что планирование сокращает время и энергию на выполнение дела. Если вы знаете следующее действие, то вам не нужно отвлекаться на то, чтобы продумать его. Алгоритм — это своего рода универсальный стандартный план.

Триггеры запуска

Каждый алгоритм включает в себя триггер запуска — событие, после которого вы должны применить его. В контексте анализа ошибок, триггерами могут быть:

- Обнаружение ошибки. Когда мы осознаём, что что-то идёт не так, следует проанализировать причины. Например, ваш подчинённый прокрастинирует на рабочем месте. Не следует сразу же наказывать его. Лучше понять, почему он так поступает. Этот триггер вскрывает ошибки, которые не приводят к аварийным ситуациям, но фоново снижают эффективность.

- Результаты, не соответствующие ожиданиям. Получение ошибочного результата является очевидным триггером анализа. К неверным результатам приводят неверные процессы, обусловленные причинами, которых мы коснёмся позже.

- Сигналы из окружающей среды. Внешние сигналы и обратная связь из окружающей среды — это триггер запуска алгоритма анализа ошибок. Например, когда люди указывают на наши ошибки, предлагают улучшения или критикуют наши действия.

Алгоритм анализа и избежания ошибок

Алгоритм анализа и избежания ошибок запускается триггером и включает в себя следующие шаги.

1. Идентификация ошибок

Как только вы столкнулись с ошибкой, важно понять, к какой категории она относится. Существует две сферы, где появляются ошибки: ошибочный результат и ошибочный процесс. Ошибочный результат — разница между расчётным ожидаемым результатом и полученным фактически. Ошибочный процесс — это непреднамеренное отклонение от правильных действий.

2. Анализ причин

Причины совершения ошибок:

- Недостаток знаний. Если человек не разбирается в чём-то, он даже не будет знать, что делает неправильно.

- Недостаток навыка. Если человек не умеет делать что-то, то результат с большой вероятностью будет ошибочным. Однако научиться можно лишь на практике, а значит следует выделить время, за которое можно приобрети навык на практике под контролем супервизора.

- Неправильные предположения и оценка ситуации. Знания и навыки работают в теории и при обучении. На деле каждая ситуация несколько отличается от теоретической абстракции. Стоит сравнить ситуацию с другими из опыта и определить все “дано” и нет ли новых “неизвестных”.

- Отсутствие плана. Когда у вас нет плана, вы не знаете следующее действие. Значит, по завершении текущего вы будете принимать решение о том, какое действие совершить, что заберёт энергию. Кроме того, стоит иметь план “Б”.

- Халатность. Небрежное, нерадивое или недостаточно тщательное отношение к выполнению задач, обязанностей или процессов. Она характеризуется недостатком внимания, неосмотрительностью и неряшливостью в действиях. Глубинной причиной халатности является недостаток мотивации, нелюбовь к процессу и нежелание совершенствоваться.

3. Оценка последствий

Оцените, к каким последствиям приводят ошибки в жизни, работе или отношениях. В этом ключе бывает только два типа ошибок: с обратимыми и необратимыми последствиями.

Необратимые ошибки — самые опасные ошибки, которые могут существенно повлиять на вашу жизнь или существенно отбросить вас от достижения целей. Перед принятием любого решения прежде всего стоит задать себе вопрос: «Сможет ли данная ситуация привести меня к необратимым последствиям в случае, если я ошибусь?»

Не стоит бояться совершать ошибки, но стоит остерегаться ошибок с необратимыми последствиями.

4. Разработка исправляющих действий.

Определение и разработка плана действий для исправления ошибок — ключевой компонент алгоритма. Это включает:

- обучение и приобретение новых навыков,

- изменение подхода,

- принятие конкретных мер для предотвращения повторения ошибок в будущем.

5. Практика и обратная связь

Практика и повторение новых действий помогают закрепить положительные изменения и устранить старые привычки. Важно получать обратную связь от себя или от других людей, чтобы оценить эффективность применяемых исправлений и вносить корректировки при необходимости.

6. Непрерывное улучшение

Согласно принципам Кайдзен, анализ ошибок должен быть непрерывным процессом, направленным на постоянное улучшение. Путем наблюдения, анализа и рефлексии мы постепенно совершенствуем свои действия и избегаем повторения ошибок.

Типичные группы ошибок

Чтобы стать успешным, нужно выполнять действия и достигать целей с наименьшим количеством ошибок.

Для этого есть следующие шаги, на каждом из которых человек может допустить типичную ошибку. Мы представим алгоритм и напишем про возможные ошибки.

1. Чёткое понимание и виденье своей цели.

У корабля, не имеющего цели, нет попутного ветра. Любое действие должно быть осмысленным. Если нет цели, то невозможно ни оценить адекватность результата, ни внести корректировки. Кроме того, отсутствие цели означает отсутствие мотивации, это особенность устройства психики.

2. Чёткое виденье и план процесса по достижению цели.

Если нет плана, то путь к цели туманен, как в пространстве, так и во времени. Кроме того, планирование позволяет обнаружить возможные ошибки заранее. Например, у вас было видение: сделать продукт, запустить рекламу и продать его. Однако здесь не учтено, что для запуска рекламы, необходимо сделать креативы, а это дополнительные затраты по времени, деньгам и вниманию.

3. Действие согласно плану или алгоритму.

Мало сказать, надо сделать. Помните, что действия не должны оказывать высокой нагрузки на ваши ресурсы, а также следуйте принципу завершённости дел. Если какой-то пункт плана не получается завершить легко, значит, его планирование было недостаточно прозрачным.

4. Контроль отклонений от плана.

Всегда всплывают дополнительные детали. При планировании важно учитывать не только свои действия, но также силы содействия, противодействия и нейтральные. Кроме того, момент планирования отличается от момента исполнения, а значит какие-то факторы могут измениться.

5. Анализ отклонений, изменение плана либо исправление отклонений.

Отклонение служит толчком к переработке плана. Новые условия, хотя могут создать трудности, также открывают новые возможности. В исходный план желательно встраивать буферы и запасные варианты, чтобы возникающие проблемы не приводили к необратимым последствиям.

6. Сравнение полученного результата с ожидаемым.

Если полученный результат значительно отличается от ожидаемого, значит процесс был неверным. При этом важно понимать, что ничто в этом мире не соответствует ожиданиям. Определите для себя, что в результате важно, а что — факультативно.

7. Создание паттерна предотвращения ошибки

По достижении результата соберите все совершённые ошибки и результаты корректировок. Следующий подход к этому делу включит эти уроки и позволит эффективнее его реализовать.

Заключение

Мы рассмотрели тему ошибок и важность алгоритмизации работы над ними. Алгоритмы создают стандартные процедуры, которые делают жизнь проще. Любой алгоритм запускается по триггеру, в случае работы с ошибками это: обнаружение ошибки, несоответствующий результат или сигнал из окружающей среды.

Алгоритм анализа и избежания включает в себя идентификацию ошибок, анализ их причин, оценку последствий, разработку исправляющих действий, применение их и повторный анализ. Сами же ошибки возникают на любом из этапов дела и связаны с: неправильным целеполаганием, неправильным планированием, неправильными действиями, отсутствием контроля за отклонениями, ошибочным анализом, неправильной оценке результата, неправильным созданием паттерна избежания ошибок в будущем.

В целом, работа над ошибками- компонент принятия решений. 30 июня члены Кайдзен-клуба встретятся онлайн, чтобы обсудить эту и другие темы, связанные с выбором. Подробнее о вступлении в Клуб узнайте здесь.

ПАМЯТКА Как выполнять работу над ошибками

Рейтинг:

/ 3

/ 3

ПАМЯТКА Как выполнять работу над ошибками

1. СЛОВАРЬ Напиши слово, в котором сделал ошибку, 3 раза, поставь ударение, выдели орфограмму.

Выполняй так: мороз, мороз, мороз.

2. ПРОПУСК. ЗАМЕНА БУКВ Напиши правильно слово, подчеркни пропущенную букву, напиши это слово еще 3 раза.

3. ПЕРЕНОС Напиши слово, в котором сделал ошибку, разделив его для переноса (все случаи). Запиши, разделив для переноса еще 2 слова.

Выполняй так: ок—тяб—ря—та, ко—ро—ва, уче – ник

4. МЯГКИЙ ЗНАК НА КОНЦЕ СЛОВА Выпиши слово правильно. Подчеркни мягкий знак (ь) и согласную перед ним. Запиши еще 2 слова на эго правило. Например: ель, тень, пень.

5. МЯГКИЙ ЗНАК (Ь) В СЕРЕДИНЕ СЛОВА Выпиши слово правильно. Запиши еще 2 слова на это правило. Например: пальто, мальчик, коньки,

6. РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ МЯГКИЙ ЗНАК (Ь). Выпиши слово правильно. Запиши 2 слова на это правило. Например: вьюга, листья, соловьи. Запомни! Разделительный мягкий знак (ь) пи¬шется после согласных, перед гласными буквами е, ё, и, ю, я.

7. ЖИ – ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ – ЩУ, ЧК – ЧН, СТ – НЧ. Напиши слово, в котором сделал ошибку, придумай И запиши еще 2 примера на это правило, подчеркни правило. Машина, мыши, ландыши.

8. БОЛЬШАЯ БУКВА В ИМЕНАХ СОБСТВЕННЫХ. Напиши слово, в котором сделал ошибку, придумай и запиши еще 2 примера. Нина, Вова, Катя.

9. БОЛЬШАЯ БУКВА В НАЧАЛЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ТОЧКА В КОНЦЕ. Напиши предложение, в котором сделал ошибку, подчеркни начало и конец предложения. Придумай еще одно предложение и запиши его. Красив лес осенью.

10. ПОСТАНОВКА ЗНАКОВ ПРЕПИНАНИЯ. Напиши предложение, в котором сделал ошибку, по¬ставь правильно знаки, подчеркни их.

11. УДАРЕНИЕ В СЛОВЕ Напиши слово, в котором сделал ошибку, поставь в нем ударенна, придумай и запиши еще 2 слова, по¬ставь в них ударение.

12. БЕЗУДАРНАЯ ГЛАСНАЯ В КОРНЕ СЛОВА. Напиши проверочное слово к слову, в котором сде¬лал ошибку, затем это слово. Поставь в слове уда¬рение, выдели точкой снизу гласную, которую про¬верил. Приведи еще 2 примера: водный—водичка море—морской поле—полевой

13. ПАРНЫЕ ЗВОНКИЕ И ГЛУХИЕ СОГЛАСНЫЕ. Подбери проверочное слово изменением слова так, чтобы после согласного стоял гласный, запиши его, затем запиши слово, в котором сделал ошибку. При¬веди еще 2 примера. Подчеркни парную согласную. Выполняй так: резок—редкий трава—травка площади—площадка

14. ПРЕДЛОГИ, ЧАСТИЦЫ, СОЮЗЫ. Напиши предложение, в котором сделал ошибку, подчеркни предлоги (частицы, союзы). Придумай еще предложение с предлогами (частицами, союза¬ми), запиши его, подчеркни снова. Мышка (за) кошку, кошка (за) Жучку, Жучка (за) внучку, внучка (за) бабку, бабка (за) дедку, дедка (за) репку.

15. ЕСЛИ НЕВЕРНО СОСТАВЛЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Составь его правильно и запиши.

16. ДВОЙНЫЕ СОГЛАСНЫЕ. Напиши слово, в котором сделал ошибку, еще 3 сло¬ва на это правило, подчеркни двойные согласные. Класс, суббота, аллея

17. НЕПРОИЗНОСИМЫЕ СОГЛАСНЫЕ. Напиши слово проверочное, затем слово, в котором сделал ошибку. Запиши еще 2 примера на это пра¬вило. Подчеркни непроизносимую согласную. Грустить—грустный, солнечный—солнце, сердечный—сердце

18. СОСТАВ СЛОВА. Напиши слово, в котором сделал ошибку, разбери его по составу. Запиши еще 2 слова и тоже разбери их по составу. Поездка, разведчики, придорожный

19. ПРИСТАВКА. Напиши слово, в котором сделал ошибку, и еще 3 слова с этой приставкой. Побежал, подарил, поменьше, поговорил

20. СУФФИКСЫ. Напиши слово, в котором, сделал ошибку, и еще 3 слова с этим суффиксом. Черненький, маленький, желтенький

21. НЕ С ГЛАГОЛАМИ. Запиши предложение, в котором сделал ошибку, подчеркни НЕ, придумай еще одно предложение с НЕ, запиши его и подчеркни.

22. РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТВЕРДЫЙ ЗНАК. Запиши слово, в котором сделал ошибку, и приведи еще 3 примера, подчеркни разделительный твердый знак: Подъезд, объяснил, объявление

23. ПРАВОПИСАНИЕ ПРИСТАВКИ СО СЛОВОМ. Выпиши слово. Выдели приставку. Образуй от этого слова родственные слова с разными приставками. Например: заехал, уехал, переехал Запомни! Приставка — это часть слова. Она пишет¬ся слитно со словом.

24. ПРАВОПИСАНИЕ ПРЕДЛОГА СО, СЛОВОМ. Из предложения, в котором допущена ошибка, вы¬пиши слово вместе с предлогом. Докажи, что пред¬лог со словом пишется отдельно. Делай так: к берегу; к (какому?) берегу, к (крутому) берегу Запомни! Предлог — это отдельное слово. Не сме¬шивай приставку с предлогом. Например: Лодка отплыла от берега.

25. МЯГКИЙ ЗНАК НА КОНЦЕ СУЩЕСТВИТЁЛЬНЫХ ПОСЛЕ ШИПЯЩИХ. Запиши слово, в котором сделал ошибку, укажи род, приведи еще 2 примера, запиши.

26. РАЗБОР ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЧАСТЯМ РЕЧИ. Выпиши предложение. Обозначь, какой частью ре¬чи является каждое слово. прилаг. сущ. гл. пр. сущ. Советские люди борются за мир.

27. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНЫЕ, ВОПРОСИТЕЛЬНЫЕ, ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫЕ. Выпиши предложение правильно. Придумай свое или найди в учебнике предложение с таким же зна¬ком и запиши. Например: Слава нашей Родине! Слава труду!

28. РАЗБОР ПРЕДЛОЖЕНИЯ. Выпиши предложение. Подчеркни главные члены предложения. Выпиши слова парами с вопросами. Делай так: Седые туманы плывут к облакам. Туманы (какие?) седые, плывут (куда?, к чему) к облакам

29. ОДНОРОДНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. Выпиши предложение. Подчеркни однородные члены и слово, от которого они зависят. Вспомни о знаках препинания (и союзах) между однородными члена¬ми. Сильный ветер сорвал листья с деревьев, разметал их по дороге. Сильный ветер сорвал листья с деревьев и разметал их по дороге.

30. ПРАВОПИСАНИЕ БЕЗУДАРНЫХ ПАДЕЖНЫХ ОКОНЧАНИЙ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ. Выпиши существительное, поставь его в начальную форму. Определи тип склонения и падеж. Выдели окончание. Подбери и запиши свой пример. Делай так: на опушке—опушка, суш,. 1 скл., П. п. на полянке—полянка, сущ., 1 скл., П. п.

31. ПРАВОПИСАНИЕ БЕЗУДАРНЫХ ПАДЕЖНЫХ ОКОНЧАНИЙ ИМЕН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ. Выпиши прилагательное с существительным, к кото¬рому оно относится. Поставь к прилагательному во¬прос от существительного. Обрати внимание на окончание вопроса и вспомни парное окончание. Определи род, число и падеж прилагательного по существительному. Делай так: к лесу — (какому ?) дальнему— м. р., ед. ч., Д. п.

32. ПРЕДЛОГ ПЕРЕД МЕСТОИМЕНИЕМ. Выпиши ИЗ предложения местоимение с предлогом. Запищи еще 2 примера на это правило. Например: у нас, ко мне, с тобой Запомни! Предлоги с местоимениями (как и с име¬нами существительными) пишутся отдельно.

33. МЯГКИЙ ЗНАК НА КОНЦЕ ГЛАГОЛОВ 2-го ЛИЦА ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ. Выпиши глагол правильно. Запиши еще глагола на это правило. Например: пишешь, читаешь, решаешь Запомни! На конце глаголов 2-го лица единственно¬го числа пишется мягкий знак (ь).

34. ПРАВОПИСАНИЕ БЕЗУДАРНЫХ ЛИЧНЫХ ОКОНЧАНИЙ ГЛАГОЛОВ. Выпиши глагол правильно. Поставь ударение. Пос¬тавь глагол в начальную (неопределенную) форму. Посмотри на гласную перед—ть. Определи спряжение глагола и гласную, которую следует писать в окончании глагола единственного и множественного числа. Делай так: пишет—писать, гл., 1 спр., (-е, -ут, -ют); ставит—ставить, гл., 2 спр., (-и, -ат, -ят).

35. ВРЕМЯ ГЛАГОЛА. Выпиши глагол, поставь к нему вопрос, по вопросу определи время глагола. Помни: настоящее время — что делает? проведшее время — что делал?, что сделал? будущее время — что сделает?, что будет делать? Делай так: засветило — что сделало? — прошедшее время.

36. ЗВУКОВОЙ АНАЛИЗ СЛОВА. Выпиши слово. Поставь ударение. Раздели на слоги. Охарактеризуй каждый звук. Укажи, сколько в сло¬ве букв и звуков. Делай так: деньки день—ки д (д ) — согласный, парный, звонкий, мягкий е (э) — гласный, безударный н (н) – согласный, непарный, звонкий, мягкий ь к (к) – согласный, парный, глухой, и (и) – мягкий гласный, ударный

37. -ТСЯ и -ТЬСЯ В ГЛАГОЛАХ. Поставь, к глаголу вопрос. Если у вопроса на конце мягкого знака нет, то нет его и у глагола, зна¬чит, пиши — ТСЯ. Если у вопроса на конце есть мяг¬кий знак, то пиши его и у глагола — ТЬСЯ. Приведи еще 2 примера.

ПАМЯТКА по работе над ошибками творческих работ (сочинений и изложений)

1. Соответствует ли содержание заглавию?

2. Подтверждена ли основная мысль? Не пропу¬щено ли главное?

3. Нет ли лишних фактов, предложений, слов?

4. Хорошо ли связаны между собой части текста и соседние предложения?

5. Те ли слова отобраны для лучшей передачи основной мысли?

6. Интересно ли, понятно ли все читателю?

ПОМНИ! Предложение выражает законченную мысль.

Начало предложения пиши с за¬главной буквы; в конце ставь точку (?, !).

Запиши эти предложения правильно.

П — Замени повторяющиеся слова близкими по значению словами. Составь с ними предложения.

Запиши полученные предложения без повторяющихся слов.

X — перечитай, найдя лишнее предложение (слово), Запиши эту часть текста без лишнего предложения (слова).

V — подумай, достаточно ли у тебя предложений (слов) для того, чтобы был понятен текст.

Какого предложения (слова) не хватает? Запиши эту часть текста с недостающими предложениями (словом).