Под законом вообще разумеется внутренняя, существенная, необходимая связь между предметами и явлениями, повторяющаяся всегда и всюду при определенных условиях.

Каждая наука изучает свои специфические законы.

Так, в физике это закон сохранения и превращения энергии, закон всемирного тяготения. В биологии – закон единства организма и среды, закон наследственности и т. п.

Логический закон – это внутренняя, необходимая, существенная связь между мыслями, рассматриваемыми со стороны их формы.

Соблюдение законов логики – необходимое условие достижения истины в процессе рассуждения.

Основные формально-логические законы:

-

- закон тождества;

- закон непротиворечия;

- закон исключенного третьего;

- закон достаточного основания.

Эти законы выражают определенность, непротиворечивость, доказательность мышления.

Они называются основными потому, что носят наиболее общий характер и определяют собой действие других неосновных законов, которые могут выступать как форма их проявления:

-

- закон обратного отношения объема и содержания понятия;

- закон распределенности терминов в суждении;

- закон двойного отрицания;

- законы построения умозаключения.

Закон тождества

Любая мысль в процессе рассуждения должна иметь определенное, устойчивое содержание. Это коренное свойство мышления — его определенность — выражает закон тождества.

Закон тождества:

- всякая мысль в процессе познания должна быть тождественна самой себе (а есть а, где под а понимается любая мысль).

Или, всякая мысль в процессе рассуждения должна быть тождественна самой себе:

-

- Об одном и том же;

- То же самое;

- В одно и то же время;

- В одном и том же отношении.

Другими словами, объем и содержание мыслей должны быть уточнены и оставаться неизменными до конца рассуждения.

Закон тождества может быть выражен формулой:

-

- В классической логике: А есть А; А = А, где под А понимается любая мысль.

- В символической логике: р → р (если р, то р), где р – любое высказывание, → — знак импликации.

Следствия из закона тождества:

-

- нельзя отождествлять различные мысли;

- нельзя тождественные мысли принимать за нетождественные.

Закон тождества требует от мышления точности, ясности, определенности, адекватности, однозначности.

Ошибка при нарушении закона тождества:

Отождествление различных понятий представляет собой логическую ошибку – подмену понятия, которая может быть как неосознанной, так и преднамеренной.

Например, одно ли и тоже сначала сказать: «У него болит голова», затем – «У него что-то с головой», а потом – «Больной на всю голову»? Естественно, что в данном примере произошла преднамеренная подмена первоначальной мысли.

Причины нарушения закона тождества:

-

- логическая – отсутствие логической культуры, нетребовательность к точности мысли;

- лингвистическая – омонимичность языка (наличие в нем разных позначению, но одинаковых по звучанию и написанию слов);

- психологическая – ассоциативность мышления.

Нарушение этих требований в процессе рассуждения нередко бывает связано с различным выражением одной и той же мысли в языке.

Употребление многозначных слов может привести к ошибочному отождествлению различных мыслей.

Значение закона тождества для работы юриста

Соблюдение требований закона тождества имеет важное значение в работе юриста, требующей употребления понятий в их точном значении. При разбирательстве любого дела важно выяснить точный смысл понятий, которыми пользуется обвиняемый или свидетели, и употреблять эти понятия в строго определенном смысле. В противном случае предмет мысли будет упущен и вместо выяснения дела произойдет его запутывание.

Закон непротиворечия

Логическое мышление характеризуется непротиворечивостью. Противоречия разрушают мысль, затрудняют процесс познания. Требование непротиворечивости мышления выражает формально-логический закон непротиворечия.

Закон непротиворечия:

- два несовместимых друг с другом суждения не могут быть одновременно истинными; по крайней мере одно из них необходимо ложно.

Закон формулируется следующим образом:

- неверно, что А и не-А (не могут быть истинными две мысли, одна из которых отрицает другую).

Два противоположных суждения не могут быть одновременно истинными, по крайней мере, одно из них необходимо ложь. Другими словами, при истинности одного из противоположных суждений второе необходимо ложно, но они могут быть одновременно ложными.

Т.е. нельзя одновременно утверждать и отрицать что-либо. Закон непротиворечия действует в отношении всех несовместимых суждений.

Закон непротиворечия выражается формулой ():

-

- В классической логике: не может быть одновременно А и не-А, А и В.

- В символической логике: ┐(р Λ ┐р) (неверно, что р и не-р одновременно истинны),

где р — любое высказывание, ┐р – отрицание высказывания р, знак ┐ перед всей формулой – отрицание двух высказываний, соединенных знаком конъюнкции.

Некоторые авторы формулируют этот закон как закон противоречия:

- «А не может в одно и то же время быть В и не-В», или:

- «из двух суждений, из которых одно утверждает то, что другое отрицает, одно должно быть ложным».

Смысл этого закона заключается в том, что ничто не может в одно и тоже время, в одном и том же отношении иметь противоречащие качества.

Мы, например, никак не можем себе представить, чтобы бумага была в одно и то же время и белая и не-белая, например красная. Ни одно качество не может в одно и то же время и присутствовать и отсутствовать.

Таким образом, закон противоречия требует, чтобы мы одной и той же вещи, в одно и то же время, в одном и том же отношении не приписывали противоречащих предикатов В и не-В.

Подробнее о законе непротиворечия

Для правильного его понимания необходимо иметь в виду следующее:

- утверждая что-либо о каком-либо предмете, нельзя, не противореча себе, отрицать (1) то же самое (2) о том же самом предмете, (3) взятом в то же самое время и (4) в том же самом отношении.

Закон противоречия выражает одно из коренных свойств логического мышления — непротиворечивость, последовательность мышления. Его сознательное использование помогает обнаруживать и устранять противоречия в своих и чужих рассуждениях, вырабатывает критическое отношение ко всякого рода неточности, непоследовательности в мыслях и действиях.

Закон непротиворечия требует от мышления непротиворечивости, последовательности рассуждения.

Ошибка при нарушении закона непротиворечия:

«Противоречивость в рассуждении». В случае ошибки допускается следствие: (p Λ р) → q, читается: если р и не-р, то q, что означает: «из лжи следует все что угодно».

Значение закона непротиворечия для работы юриста

Умение вскрывать и устранять логические противоречия, нередко встречающиеся в показаниях свидетелей, обвиняемого, потерпевшего, играет важную роль в судебной и следственной практике.

Одно из основных требований, предъевляемых к версии в судебном исследовании, состоит в том, чтобы при анализе совокупности фактических данных, на основе которых она построена, эти данные не противоречили друг другу и выдвинутой версии в целом. Наличие таких противоречий должно привлечь самое серьезное внимание следователя. Однако бывают случаи, когда следователь, выдвинув версию, которую он считает правдоподобной, не принимает во внимание факты, противоречащие этой версии, игнорирует их, продолжает развивать свою версию вопреки противоречащим фактам.

Закон исключенного третьего

Закон непротиворечия действует по отношению ко всем несовместимым друг с другом суждениям. Он устанавливает, что одно из них необходимо ложно. Вопрос о втором суждении остается открытым: оно может быть истинным, но может быть и ложным.

Закон исключенного третьего действует только в отношении противоречащих (контрадикторных) суждений.

Закон исключенного третьего:

- два противоречащих суждения не могут быть одновременно ложными, одно из них необходимо истинно: а есть либо b, либо не-b. Истинно либо утверждение некоторого факта, либо его отрицание.

Это логический закон, согласно которому истинно либо само высказывание, либо его отрицание. Другими словами, одно из них всегда истинно, второе – ложно, третьего не дано.

Противоречащие (контрадикторные) суждения

Противоречащим (контрадикторным) называются суждения, в одном из которых что-либо утверждается (или отрицается) о каждом предмете некоторого множества, а в другом — отрицается (утверждается) о некоторой части этого множества. Эти суждения не могут быть одновременно ни истинными, ни ложными: если одно из них истинно, то другое ложно и наоборот.

Например, если суждение «Каждому гражданину Российской Федерации гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи» истинно, то суждение «Некоторым гражданам Российской Федерации не гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи» ложно. Противоречащим являются также два суждения об одном предмете, в одном из которых что-либо утверждается, а в другом то же самое отрицается. Например: «П. привлечен к административной ответственности» и «П. не привлечен к административной ответственности». Одно из этих суждений необходимо истинно, другое — необходимо ложно.

Этот закон можно записать:

-

- В классической логике: А либо не-А.

- В символической логике с помощью дизъюнкции:

p V ┐p,

где р — любое высказывание, ┐p — отрицание высказывания р.

Подобно закону непротиворечия закон исключенного третьего выражает последовательность, непротиворечивость мышления, не допускает противоречий в мыслях. Вместе с тем, действуя только в отношении противоречащих суждений, он устанавливает, что два противоречащих суждения не могут быть не только одновременно истинными (на что указывает закон непротиворечия), но также и одновременно ложными: если ложно одно из них, то другое необходимо истинно, третьего не дано.

Конечно, закон исключенного третьего не может указать, какое именно из данных суждений истинно. Этот вопрос решается другими средствами. Значение закона состоит в том, что он указывает направление в отыскании истины: возможно только два решения вопроса, причем одно из них (и только одно) необходимо истинно.

Закон исключенного третьего требует ясных, определенных ответов, указывая на невозможность отвечать на один и тот же вопрос в одном и том же смысле и «да» и «нет», на невозможность искать нечто среднее между утверждением чего-либо и отрицанием того же самого.

Закон исключенного третьего требует от мышления последовательности, завершенности рассуждения.

Ошибка при нарушении закона исключенного третьего:

«Непоследовательность в рассуждении». Довести рассуждение до логического конца означает установить, какое из противоречащих суждений истинно, а какое ложно.

Значение закона исключенного третьего для юридической практики

Важное значение имеет этот закон в юридической практике, где требуется категорическое решение вопроса. Юрист должен решать дело по форме «или-или»:

- Данный факт либо установлен, либо не установлен.

- Обвиняемый либо виновен, либо не виновен.

Jus (право) знает только: «или-или».

Закон достаточного основания

Наши мысли о каком-либо факте, явлении, событии могут быть истинными или ложными. Высказывая истинную мысль, мы должны обосновать ее истинность, т.е. доказать ее соответствие действительности. Так, выдвигая обвинение против подсудимого, обвинитель должен привести необходимые доказательства, обосновать истинность своего утверждения. В противном случае обвинение будет необоснованным.

Требование доказанности, обоснованности мысли выражает закон достаточного основания:

- всякая мысль признается истинной, если она имеет достаточное основание. Если есть b, то есть и его основание а.

Всякая мысль признается истинной, если она имеет на то достаточное основание.

Другими словами, для того, чтобы принять мысль за истинную, необходимо привести другую мысль, из которой вытекает ее истинность.

Символической записи не имеет, так как допускает разные формы обоснования: иногда достаточно непосредственного восприятия, иногда необходимо использование умозаключения.

Закон достаточного основания требует от мышления обоснованности, доказательности, аргументированности рассуждения.

Достаточным основанием мыслей может быть личный опыт человека. Истинность некоторых суждений подтверждается путем их непосредственного сопоставления с фактами действительности. Так, для человека, явившегося свидетелем преступления, обоснованием истинности суждения «Н. совершил преступление» будет сам факт преступления, очевидцем которого он был. Но личный опыт ограничен. Поэтому человеку в своей деятельности приходится опираться на опыт других людей, например на показания очевидцев того или иного события. К таким основаниям прибегают обычно в следственной и судебной практике при расследовании преступлений.

Благодаря развитию научных знаний человек все шире использует в качестве основания своих мыслей опыт всего человечества, закрепленный в законах и аксиомах науки, в принципах и положениях, существующих в любой области человеческой деятельности.

Истинность законов, аксиом подтверждена практикой человечества и не нуждается поэтому в новом подтверждении. Для подтверждения какого-либо частного случая нет необходимости обосновывать его при помощи личного опыта. Если, например, нам известен закон Архимеда (каждое тело, погруженное в жидкость, теряет в своем весе столько, сколько весит вытесненная им жидкость), то нет никакого смысла погружать в жидкость какой-либо предмет, чтобы выяснить сколько он теряет в весе. Закон Архимеда будет достаточным основанием для подтверждения любого частного случая.

Благодаря науке, которая в своих законах и принципах закрепляет общественно-историческую практику человечества, мы для обоснования наших мыслей не прибегаем всякий раз к их проверке, а обосновываем их логически, путем выведения из уже установленных положений.

Таким образом, достаточным основанием какой-либо мысли может быть любая другая, уже проверенная и установленная мысль, из которой с необходимостью вытекает истинность данной мысли.

Если из истинности суждения а следует истинность суждения b, то а будет основанием для b, a b — следствием этого основания.

Связь основания и следствия является отражением в мышлении объективных, в том числе причинно-следственных связей, которые выражаются в том, что одно явление (причина) порождает другое явление (следствие). Однако это отражение не является непосредственным. В некоторых случаях логическое основание может совпадать с причиной явления (если, например, мысль о том, что число дорожно-транспортных происшествий увеличилось, обосновывается указанием на причину этого явления — гололед на дорогах). Но чаще всего такого совпадения нет. Суждение «Недавно был дождь» можно обосновать суждением «Крыши домов мокрые»; след протекторов автомобильных шин — достаточное основание суждения «В данном месте прошла автомашина». Между тем мокрые крыши и след, оставленный автомашиной, — не причина, а следствие указанных явлений. Поэтому логическую связь между основанием и следствием необходимо отличать от причинно-следственной связи.

Подробнее об обоснованности

Обоснованность — важнейшее свойство логического мышления. Во всех случаях, когда мы утверждаем что-либо, убеждаем в чем-либо других, мы должны доказывать наши суждения, приводить достаточные основания, подтверждающие истинность наших мыслей. В этом состоит коренное отличие научного мышления от мышления ненаучного, которое характеризуется бездоказательностью, способностью принимать на веру различные положения и догмы. Это особенно характерно для религиозного мышления, опирающегося не на доказательство, а на веру.

Закон достаточного основания не совместим с различными предрассудками и суевериями. Например, существуют нелепые приметы: разбить зеркало — к несчастью, рассыпать соль — к ссоре и т.д., хотя между разбитым зеркалом и несчастьем, рассыпанной солью и ссорой нет причинной связи. Логика — враг суеверий и предрассудков. Она требует обоснованности суждений и не совместима поэтому с утверждениями, которые строятся по схеме «после этого — значит, по причине этого». Эта логическая ошибка возникает в случаях, когда причинная связь смешивается с простой последовательностью во времени, когда предшествующее явление принимается за причину последующего.

Ошибка при нарушении закона достаточного основания:

«Бездоказательное рассуждение», «декларативность», «необоснованность, неаргументированность рассуждения». Всякий раз, когда на вопрос «почему?» следует ответ «потому что» происходит нарушение закона достаточного основания.

Значение закона достаточного основания для юридической практики

Закон достаточного основания имеет важное теоретическое и практическое значение. Фиксируя внимание на суждениях, обосновывающих истинность выдвинутых положений, этот закон помогает отделить истинное от ложного и прийти к верному выводу.

Значение закона достаточного основания в юридической практике состоит, в частности, в следующем. Всякий вывод суда или следствия должен быть обоснован. В материалах по поводу какого-либо дела, содержащих, например, утверждение о виновности обвиняемого, должны быть данные, являющиеся достаточным основанием обвинения. В противном случае обвинение не может быть признано правильным. Вынесение мотивированного приговора или решения суда во всех, без исключения, случаях является важнейшим принципом процессуального права.

Мы

рассмотрели законы логики, которые, как

было указано в начале параграфа, описывают

основные свойства мышления. Эту функцию

выполняют и законы в физике или биологии.

Они также описывают основные свойства

исследуемых объектов и их отношения.

Однако нетрудно заметить, что при

формулировке законов логики нам пришлось

употреблять слово «должен», «должны»

и т.п. Это указывает на то, что законы

логики похожи не только на законы физики

и биологии, но и на законы права и

нравственности, которые описывают то,

что человек должен делать. Эту аналогию

между законами логики, с одной стороны,

и законами права и нравственности — с

дрсгой, точно выразил известный

швейцарский психолог Жан Пиаже, который

говорил, что «логика

— это нравственность мышления».

Законы

логики можно нарушать и их часто нарушают.

Однако здесь есть одно важное условие:

если мы стремимся к истинности суждений

и правильности рассуждений, то мы обязаны

соблюдать законы логики, точно так же,

как если мы стремимся к добропорядочному

поведению в обществе, то мы должны

соблюдать законы права и нравственности.

Соблюдение законов логики еще не

гарантирует нам истинности наших мыслей

и, следовательно, не является достаточным

основанием для истинности суждений,

поскольку истинность требует соответствия

того, что утверждается или отрицается

в суждении, положению в мире вне суждения.

Однако без соблюдения законов логики

не может быть и речи об истинности

рассматриваемых суждений. Вместе с тем

для правильности

рассуждений соблюдение

законов логики в том обобщенном смысле,

о котором говорилось в начале параграфа,

является и достаточным условием.

Законы

логики можно нарушать сознарельно,

или невольно.

Софизм

— это нарушение законов логики,

сознательно

спланированное

с целью введения собеседника в заблуждение.

Пример.

В главе 2 мы рассматривали случай, когда

по крайней мере некоторые из читателей

этого учебника приобрели рога. Это —

знаменитый софизм древности «Рогатый».

Там же я проанализировал ту логическую

ошибку, на которой основывается

«приобретение» рогов. Теперь мы можем

сказать, что был нарушен

закон тождества,

требующий постоянства используемых

понятий и суждений на протяжении всего

рассуждения. В софизме «Рогатый»

происходит подмена понятий: вместо

понятия «то,

что ты не потерял, из того, что имеешь»

используется понятие «то,

что не потерял»

независимо от того, имел ты это или нет.

Пример.

На нарушении закона тождества построен

и другой известный софизм — «Покрытый».

Заключается он в следующем: человека

подводят к другому человеку, который

сидит, покрытый покрывалом и спрашивают:

«Ты

знаешь этого человека?»

Спрашиваемый, естественно, отвечает,

что не знает. Тогда покрывало мтбрасывается

и там оказывается отец человека, которому

был задан этот вопрос. Поскольку

испытуемый ответил, что не знает этого

человека, то делается вывод, что он не

знает своего отца. Источник ошибки здесь

кроется в многозначности глагола

«знать». В вопросе и в ответе испытуемого

глагол «знать» употребляется в смысле

«узнать», а в окончательном выводе — в

собственном смысле. Таким образом, здесь

также происходит подмена понятий.

Пример.

Еще один софизм: «Сидящий

встал. Кто встал, тот стоит, следовательно,

сидящий стоит».

Здесь также происходит подмена понятий,

вытекающая из нарушения закона тождества.

Эта подмена замаскирована сокращенной

формой рассуждения.

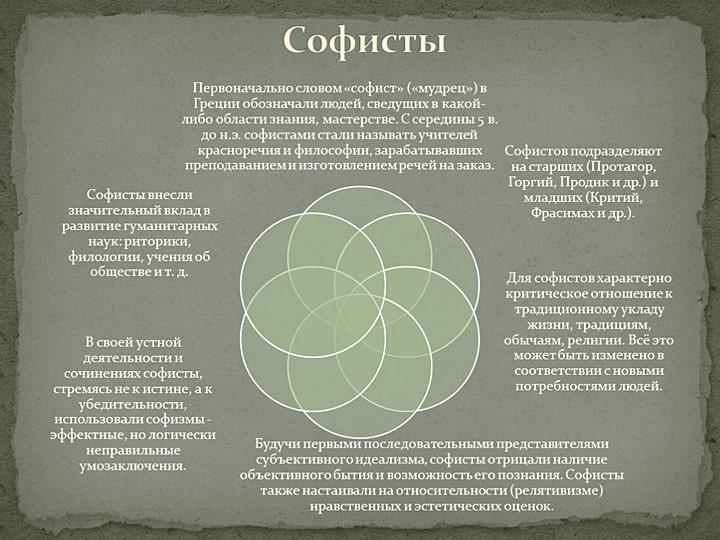

Эти

и другие софизмы были сформулированы

еще в древности. Свое название они ведут

от школы софистов

— профессиональных учителей мудрости,

которые брались обучать молодых людей

искусству государственного управления

и судоговорения. Главный тезис софистов

заключался в следующем: истина не имеет

отношения к государственному управлению

и судоговорению, победдает тот, кто

сумел убедить народное собрание или

суд. Поэтому они брались обучать юношей

убеждать других людей во всем, в чем им

будет угодно. Даже в явной чепухе. И

софизмы служили примерами того, что

человека можно убедить в чем угодно,

были бы использованы подходящие средства.

В определенном смысле можно сказать,

что логика, основывающаяся на уважении

к истине, была построена с целью

разоблачения, критики софизмов, вводящих

собеседника в заблуждение. Такой критике

софистов и софизмов много сил отдали

предшественники Аристотеля — Сократ

и Платон, а на удобренной ими почве

Аристотелю удалось взрастить прекрасное

дерево логики. Софизмы были распространены

в древности, встречаются они и сейчас.

Древнеримский философ Эпиктет дал нам

следующий совет по борьбе против

софизмов: «Против софистических

рассуждений нужно руководствоваться

логикой, упражнением и опытностью в ней

…».

Паралогизм

— нарушение законов логики, допускаемое

невольно.

По

своей логической сути паралогизм не

отличается от софизма. Его отличие

только в мотиве. И. Кант в своей «Логике»

замечает, что посредством паралогизма

«пытаются обмануть самих себя». Однако

мы знаем, что «иная простота хуже

воровства», а «незнание закона не

освобождает от ответственности за его

нарушение». Платой за нарушение законов

логики и в этом случае оказывается

истина, и положение тем трагичнее, что

человек, допускающий паралогизм, может

вполне искренне стремиться к ней. И от

этого также помогает «логика, упражнение

и опытность в ней».

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Юлия Валерьевна Шульгина

Эксперт по предмету «Логика»

преподавательский стаж — 10 лет

Задать вопрос автору статьи

Общая характеристика основных законов логики

Определение 1

Нарушение законов логики – это преднамеренные или непреднамеренные логические ошибки, вызванные несоблюдением требований основных законов и правил логики.

Человеческое мышление имеет не хаотичный характер, оно подчиняется логическим законам.

Определение 2

Закон логики – это внутренняя, необходимая, существенная, устойчивая, повторяющаяся связь между мыслями.

Хотя законы логики объективны, их необходимость отличается от необходимости законов природы. Они нужны, чтобы получить истину – другими словами, законы логики – это законы познающего мышления. При их нарушении цели познания не будут достигнуты.

Профессия «Продакт менеджер»

Научись управлять командой, запусти свой первый проект, прокачай Hard и Soft skills

Выбрать занятия

Подчинение мышления законам логики носит стихийный характер. Независимо от того, знает ли человек строгие формулировки логических законов, он мыслит в соответствии с ними. Законы логики имеют всеобщий характер – их действие охватывает:

- все мыслительные акты,

- все области знания,

- все уровни мышления – как обыденное мышление, так и мышление, связанное с познанием сложнейших научных проблем.

Основные законы логики:

- Закон тождества, гласящий, что, сколько бы раз мыль о вещи ни повторялась в процессе данного рассуждения, она должна быть тождественна сама себе. Это значит, что используемое в рассуждении понятие или суждение обязательно должно сохранять свой смысл и содержание. Если этот закон соблюдается, мышление приобретает защиту от туманности, расплывчатости, двусмысленности, обеспечивается его точность и определенность – существенные свойства правильного мышления. Данный закон не запрещает вносить изменения в содержание суждений или понятий – он требует отмечать, фиксировать такие изменения, чтобы в конкретной ситуации и в рамках одного рассуждения слово использовалось в одном значении. Использование естественного языка может породить двусмысленность, например, фразу: «Девушка спрятала в карман записку от брата», — можно понять двояко: что брат передал девушке записку («записка от брата»), а она убрала листок в карман; что у девушки была записка и он спрятала ее в карман, чтобы брат не увидел («спрятала от брата»).

- Закон противоречия. В законе противоречия находит отражение закономерность, которая действует в сфере логических противоречий. Противоречие представляет собой два взаимоисключающих, несовместимых высказывания о чем-то. Смысл закона противоречия состоит в том, что два противоположных суждения, касающихся одного и того же предмета, взятого в одно и то же время в одном и том же отношении, одновременно истинными быть не могут (по меньшей мере одно из них должно быть ложным; при этом возможна ситуация, что ложны оба). Объективный закон противоречия предъявляет требование непротиворечивости рассуждений, существования между мыслями связи. Для достижения истинности мыслей необходима их последовательность, непротиворечивость. Нельзя противоречить самому себе в процессе рассуждения, отвергая признаваемые за истину высказывания.

- Закон исключенного третьего. Формулировка этого закона, тесно связанного с законом противоречия: из двух противоречащих высказываний об одном предмете одно необходимо истинно (оба не могут быть ложными). Здесь надо четко разграничить противоположные и противоречащие суждения. Противоположные суждения могут охватывать не все варианты, поэтому оба могут быть ложными одновременно, например: «Треугольник красный» и «Треугольник синий». Треугольник не может быть одновременно красным и синим, но он может быть зеленым – тогда оба высказывания одновременно ложные; это противоположные суждения. Противоречащие суждения: «У меня есть яблоко» и «У меня нет яблока» — в этом случае строго одно суждение истинное, а второе ложное (они не могут быть одновременно истинными, как не могут быть и одновременно ложными).

- Закон достаточного основания. Для признания суждения истинным необходимы достаточные основания. Достаточными признаются такие основания (теоретические или практические), из которых рассматриваемое суждение следует с логической необходимостью.

«Нарушение законов логики» 👇

Софизмы и паралогизмы

Все нарушения логических законов могут быть двух типов:

- преднамеренными (софизмы),

- непреднамеренными (паралогизмы).

Определение 3

Софизмом называется сознательно спланированное нарушение законов логики, ориентированное на введение собеседника в заблуждение.

Пример софизма — нарушения закона тождества: «Что ты не терял, то имеешь. Рога ты не терял. Значит, у тебя есть рога». В первом случае имеется в виду «то, что ты не потерял из того, что ты имел», а во втором – «не терял» независимо от того, было ли оно изначально. Таким образом, произведена подмена понятия, «не терял» используется в разных смыслах в первом и втором предложении рассуждения.

Пример софизма, основанного на омонимии: «Доктор лечит людей. Иван Петрович – доктор экономических наук. Значит, Иван Петрович должен лечить людей». В первом предложении «доктор» используется в значении «врач», а во втором – как ученая степень (доктор наук).

Многие софизмы известны с древних времен, заслуга их формулирования принадлежит школе софистов – профессиональных учителей «мудрости», которые занимались с молодыми людьми искусством судоговорения и государственного управления. Софисты исходили из того, что для победы в суде (или любом другом споре) истина не важна: побеждает тот, кто будет более убедителен. Именно для этого разрабатывались приемы, позволяющие убедить людей даже в очевидной бессмыслице.

Определение 4

Паралогизм – невольно допускаемое нарушение законов логики.

Единственным отличием паралогизма от софизма является мотив. Паралогизм – это не сознательный обман собеседника, а в первую очередь обман самого себя, допускаемый невольно, по незнанию законов логики или недостатке опыта в их применении. Платой за нарушение законов логики и в этом случае оказывается истина, и положение тем трагичнее, что человек, допускающий паралогизм, может вполне искренне стремиться к ней. Единственный путь избежать паралогизмов в своих рассуждениях – изучать науку логику.

Находи статьи и создавай свой список литературы по ГОСТу

Поиск по теме

Первичные логические ошибки

Всего существует 70 законов формальной логики. Но редактору необязательно

использовать все из них. Чаще всего он использует 4 основных. Их называют

логическими ошибками редактирования.

Закон тождества заключается в

том, что каждая мысль текста при повторении должна иметь определенное,

устойчивое содержание. Это фундаментальный закон мышления,

который действует и на уровне понятий, и на уровне суждений. При его

соблюдении мы воспринимаем текст как нормативный, соответствующий законам

коммуникации и не вызывающий затруднений в понимании. Предмет нашего

рассуждения не должен меняться произвольно в ходе его, понятия – подменяться

и смешиваться. Это предпосылка определённости мышления. Нарушение первого

закона влечёт за собой подмену понятий при рассуждении, может быть причиной

неточности терминологии, делает рассуждения расплывчатыми, неконкретными.

Отношение к неопределенности мышления зафиксировано даже в пословицах: «В

огороде бузина, а в Киеве дядька».

Яркий пример

такого нарушения, когда автор говорит, например, о звезде, как о небесном

светиле, а потом, в том же тексте – о звезде, как о популярном человеке.

Такого резкого нарушения, конечно, не встречается (просто для примера), но

подмены понятий – частотная ошибка.

1) примеры: нарушение закона тождества

Для избежания трагедий нужно взаимопонимание между

водителем и пешеходом, а знание правил дорожного движения должно стать из

одно составных частей, определяющих интеллектуал человека.

Вопиющее по своей безграмотности предложение. Масса

стилистических ошибок: нарушение сочетаемости существительного с предлогом

(не для избежания, а во избежание), стать из односоставных

частей – вообще непонятно, что это значит, интеллектуал –

интеллектуальный человек, т. е. интеллектуал человека

– интеллектуальный человек человека. Возможно, в последнем случае –

контаминация – «интеллектуальный потенциал» или интеллект человека, хотя

знание правил дорожного движения никак не может определять интеллектуальный

потенциал, скорее, наоборот, низкий интеллектуальный потенциал человека

может обуславливать невозможность постижения им правил дорожного движения.

Таким образом, из логических ошибок, встретившихся в этом предложении, можно

отметить нарушение закона тождества между первым и вторым простыми

предложениями в составе сложносочиненного предложения, и нарушение закона

достаточного основания – во втором простом предложении.

По данным отдела ЗАГС, за последние годы в районе увеличилось число

разводов. Причем расторгают браки молодые семьи, с 1-3-летним брачным

стажем. В чем же секрет семейного счастья?

В данном примере обнаруживается нарушение первого закона логики – закона

тождества, возникает одна из грубейших ошибок – многотемье. В результате

понятие тема развод плавно сливается с понятием темой семейное

счастье.

– …Есть ли положительный результат в достижении целей в общерайонном

масштабе?

– Безусловно, иначе напраслиной заниматься нам не позволили бы.

Нарушен логический закон тождества, ответ не соответствует вопросу. На

заданный вопрос хочется услышать более развернутый ответ, а не просто

«безусловно», где далее звучит ответ абсолютно на другую тему.

Получается, что при отсутствии положительного результата им позволили бы

напраслиной заниматься.

«Стремительная юность»

Следуя по заданному маршруту в незнакомом лесу ранним утром, команда

заблудилась, а Катя неожиданно потеряла сознание. Спасение пострадавших

тоже входило в задачи команды, поэтому ребята сделали все для того, чтобы

привести Катю в чувство и довести ее до лагеря. За такой ответственный

поступок команде вынесли благодарность.

Моя собеседница пока не решила, кем хочет стать.

Говорит, с детства мечтала работать педагогом, но когда сама вела уроки в

день самоуправления, поняла, что для этого нужно иметь железные нервы.

Сейчас она планирует баллотироваться в депутаты Молодежного парламента

Игринского района. Пусть все у нее получится.

Употребление союза причины поэтому во втором предложении первого абзаца

приводит к тому, что получается, что если бы спасение пострадавших не

входило в задачи команды, возиться с Катей не стали бы. Кроме того, поступок

не может быть ответственным. Также, работа в школе требует железных нервов,

зато быть депутатом, вероятно, легко и просто.

«Мастерство и профессионализм»

Педагоги училища – новаторы и творцы. Они, сохраняя славные традиции,

думают о будущем, выпускают не менее одаренных специалистов, которые

обязательно будут востребованы.

Не менее одаренных чем? Не менее одаренных, чем кто? Они сами? К тому же

они не могут выпускать хорошо подготовленных специалистов, они могут

набирать одаренных детей и выпускать хорошо подготовленных специалистов,

готовых к творческой работе, к новаторству и т.п. Так невнимание к слову

рождает нарушение закона тождества.

Закон противоречия состоит в

том, что не могут быть одновременно истинны два противоположных суждения об

одном и том же предмете, взятых в одном и том же отношении в одно и то же

время. Формулировка «в одном и том же отношении» означает, что

предмет характеризуется с одной точки зрения. Оговорка «в одно и то же

время» введена в формулировку закона в связи с тем, что со временем ситуация

может меняться и истинное ранее становится ложным. Этот закон известен со

времён Аристотеля, сформулировавшего его так: невозможно, чтобы

противоположные утверждения были вместе истинными. Причиной допущенных

противоречий могут быть недисциплинированность, сбивчивость мышления,

недостаточная осведомлённость, наконец, разного рода субъективные причины и

намерения автора. Закон противоречия имеет силу во всех областях знания и

практики. Нарушения его обычно вызывают самую непосредственную и резкую

реакцию читателей.

2) примеры: нарушение закона противоречия

Несомненно,

взгляд притягивает нетканый гобелен Даши Головизниной. Она с помощью

ниток изобразила эмблемы общественного объединения «Родничок», а в центре

ковра соткала герб Селтинского района.

Гобелен по определению – «стенной ковер с вытканными вручную изображениями,

вытканная картина». Что такое нетканый гобелен? Это фактическая

ошибка. Непонятно, как «с помощью ниток изобразила» – вышила? Сплела?

Соткала? И как же «соткала… нетканый»? Нарушение второго закона логики

вызвало всю эту путаницу, а обусловлена эта ошибка, вероятно, тем, что,

написав часть фразы, автор тут же забывал о написанном.

С изменением статуса компании она стала филиалом ВГТРК – изменилась и ее

информационная политика. Однако неизменной остается информационная

деятельность компании.

Нарушение закона противоречия. Не может информационная деятельность остаться

неизменной при изменении информационной политики.

Закон исключенного третьего гласит:

из двух противоположных суждений об одном и том же предмете, взятых

одновременно в одном и том же отношении, одно непременно истинно.

Третьего не дано. Аристотель формулировал этот закон так: не

может быть ничего посредине между двумя противоречащими суждениями.

Третий закон

обеспечивает связность, непротиворечивость мысли, служит основанием для

выбора истинного суждения.

Точность подбора

противоречащих высказываний, чёткость их формулировки, конструктивная

ясность текста делают очевидным действие этого закона, способствуют

логической определённости изложения, позволяют достичь последовательности

развития мысли.

Непременное

условие соблюдения третьего закона логики – сопоставляемые высказывания

должны быть действительно противоречивыми, т. е. такими, между которыми нет

и не может быть среднего, третьего, промежуточного понятия. Они должны

исключать друг друга. Когда автор очерка о лётчике пишет: «Человек на земле

может быть и мягким, и деликатным, а в полёте – собранным, волевым», он

нарушает этот закон. Перечисляемые качества характера не исключают друг

друга.

3) примеры: нарушение закона исключенного

третьего

Масштабы

того кровопролития можно представить даже косвенно, если учесть, что

маленькие деревни… наполовину лишились здоровых мужчин.

Нарушение закона исключенного третьего: можно либо лишиться («потерять,

утратить что-либо», либо нет; нельзя представить косвенно и

лишиться наполовину. Масштабы того кровопролития можно представить даже

по косвенным данным, зная, что малые деревни… лишились половины здоровых

мужчин.

Хоть небольшое, но хорошее подспорье для молодой семьи.

Здесь не соблюдается третий закон логики – закон исключенного третьего. Как

мы помним, непременное условие соблюдения третьего закона логики – то, что

сопоставляемые высказывания должны быть действительно противоречивыми, т. е.

такими, между которыми нет и не может быть среднего, третьего,

промежуточного понятия. Они должны исключать друг друга. Небольшое и

хорошее никак не являются противоположными, это тот случай, который

легко соотносится с юмористическим: «Пенсия у меня хорошая, но маленькая»,

ведь известно, что когда о пенсии говорят «хорошая», имеют в виду именно ее

достаточный для жизни размер.

Закон достаточного основания

утверждает, что всякая истинная мысль должна быть обоснована

другими мыслями, истинность которых доказана. При его соблюдении все

мысли, высказанные в тексте, вытекают одна из другой. Логика высказываний

считает обоснованность мышления общим методологическим требованием и

рассматривает ряд законов, обеспечивающих его выполнение (закон двойного

отрицания, тавтологии, симплификации, конъюнкции и др.)

В любом рассуждении мысли должны быть внутренне связаны друг с другом,

вытекать одна из другой, обосновывать одна другую. Истинность суждений

должна быть подтверждена надёжными доказательствами. Четвёртый закон

формулирует это требование в наиболее общем виде. Достаточность основания

истинности суждений в каждом конкретном случае – предмет рассмотрения

специальных наук, логическая обоснованность – необходимое качество каждого

журналистского выступления.

4) примеры: нарушение закона достаточного

основания

Желать добра в умственном труде – это значит понимать все сильные и слабые

стороны ребенка…

Нарушение закона достаточного основания вызванный отсутствием

причинно-следственных связей между содержанием первого и второго

предложений. В первом предложении – подмена понятий. Желать добра

ребенку, приучая его к умственному труду, значит – давать ему посильные

задания, учитывая все его сильные и слабые стороны.

… много разных битв произошло на земле, и все они доказывают, что не

обязательно войной, а в пределах разума можно договориться по любым

вопросам.

Это нарушение закона достаточного основания. Противоположные понятия – война

и мир, а не война и разум, кроме того, войны как раз показывают, что, не

найдя мирного решения проблемы, государства вступают в войну. Это негуманно,

но едва ли шведы добровольно отдали Петру Первому подходы к морю.

Соответственно: …много разных битв произошло на земле, и все они

доказывают, что война – не лучшее решение проблем, всегда следует стремиться

к мирным переговорам по любым вопросам. В предложении есть и

стилистическая ошибка – есть устойчивое выражение «в пределах разумного»,

вероятно, автор хотел использовать именно его. Выражения «в пределах

разума» в русском языке нет, поскольку у разума (в русской ментальности) нет

предела.

Вторичные логические ошибки

А. Н. Беззубов выделяет лексические и синтаксические речевые ошибки.

Лексические ошибки он рассматривает в разделе «Нормативно-языковые ошибки»,

отмечая, что они возникают по двум причинам: или из-за незнания значения

слова, или из-за небрежного словоупотребления, но в любом случае они создают

некую логическую неувязку, часто комического свойства:

Он

облокотился

спиной на холодную батарею (В. Катаев).

Исследователь замечает, что небрежность, приблизительность словоупотребления

– частое явление в газете, которое распространяется и на газетную метафору.

Он упоминает старый термин – «ломаная метафора»,

– обозначающий логическую несочетаемость двух метафор: Пусть акулы

империализма не протягивают к нам свои лапы (Из газет 20-х годов).

1) примеры: «ломаная метафора»

Радость

жизни так и светится в его глазах, и понять невозможно, сколько же ему

минуло лет.

«Ломаная метафора», вызванная

неправильным употреблением формы слова, в таком случае используется глагол

миновало. Может быть, лучше было вовсе избежать этого слова:

Радость жизни так и светится в его глазах, и понять невозможно, сколько

же ему лет.

К логическим дефектам речи А. Н.

Беззубов относит и речевые излишества на основе плеоназма, многие из которых выглядят достаточно безобидно:

самый лучший, толпа людей, сжатый кулак, идти пешком, в общем и целом

и т. д. Они стали штампами, и не так-то просто доказать иному автору

необходимость редактирования таких словосочетаний. Однако возможен и

комический эффект, понятный любому: Он был в берете, напяленном на правое

ухо головы (газета), Приемный пункт по приему стеклотары

(вывеска).

По мнению А. Н. Беззубова, особый тип плеоназма связан с неточным знанием

значения иноязычного слова. Это уже несомненные ошибки – и грубые:

своя автобиография (авто и есть своя), памятный сувенир

(сувенир – подарок на память), период времени (период

– промежуток времени), прейскурант цен (прейскурант –

текущая цена) и т. п. Отмечает автор и «узаконенные ошибки»,

вошедшие в употребление и не рассматриваемые сегодня как ошибки: пойти

ва-банк от французского

va

banque – идет банк (из речи картежников).

Самой грубой лексической логической ошибкой, по мнению А. Н. Беззубова,

является так называемый логический скачок.

Вот пример из литературоведческой статьи: Сложный и оригинальный

внутренний облик Катерины нашел свое отражение в ее языке, самом

ярком среди всех действующих лиц «Грозы».

Язык оказался среди действующих лиц: автор соединил понятия из разных

логических рядов, это и есть логический скачок.

2) примеры: логический скачок

На уроке присутствовали

библиотекарь, а также Александра Петровна Чиркова и Ираида

Афанасьевна Владыкина.

Связка а также свидетельствует о том, что ряд должен быть продолжен

наименованиями присутствующих по профессии, а не по именам и отчествам.

Здесь присутствует так называемый логический скачок, по мнению А. Н.

Беззубова, – самая грубая лексическая ошибка.

Людской поток через наш двор перекрыть вряд ли возможно. А как хочется,

чтобы он был украшением и школы, и поселка.

В первом предложении подлежащее – поток, именно о людском потоке идет

речь; второе предложение должно развивать главную мысль, поэтому предложение

А как хочется, чтобы он был украшением и школы, и поселка по правилам

создания текста относится к подлежащему первого предложения, т. е. к

людскому потоку. Хотя едва ли людской поток, по замыслу автора, должен

служить украшением и школы, и поселка. Скорее, это относится к

школьному двору. Эту ошибку можно рассматривать как логический скачок,

точнее мысль журналиста можно было выразить так: Как хочется, чтобы

школьный двор был украшением и школы, и поселка! Но поскольку перекрыть

людской поток, проходящий через него, вряд ли возможно, следует проложить

удобные тропы и сажать цветы на оставшейся территории.

В современном мире авторитетное мнение газеты сохраняет свое веское

значение, играя исключительную роль в становлении современного общества.

Журналисты печатных изданий всегда деятельны и компетентны в

освещении событий экономической и политической жизни республики и района, в

поисках новых форм работы с читателем, в сохранении духовных и

нравственных ценностей.

Логический скачок, в результате получается, что журналисты деятельны и

компетентны в сохранении духовных и нравственных ценностей.

И вообще итальянцы мне

понравились, в этом я убедился еще раз, посетив их страну.

Логический скачок, временная

инверсия. И вообще итальянцы мне нравятся, в этом мнении я укрепился,

посетив их страну.

А самое главное – это ваша поддержка, которая так необходима в переходном

возрасте дочери, и ваши старания не пройдут незамеченными.

Логический скачок между двумя последними предложениями.

А для нас детей, она в

первую очередь остается мамой, которая всем нам дала не только образование,

но и свою материнскую любовь.

Логический скачок, в одном ряду

объединяются несопоставимые вещи – образование и материнская любовь.

Говоря о высоком профессионализме и деловых качествах, следует сказать и о

личной жизни, которая открывает другие грани человека.

Логический скачек, вызванный отсутствием причинно-следственных связей между

профессионализмом и личной жизнью, поэтому не стоит употреблять глагол

следует. Или, может быть, можно написать так: Говоря о высоком

профессионализме и деловых качествах героини, следует сказать и о тех чертах

ее характера, которые раскрываются в личной жизни человека.

Обращается

внимание граждан на вопросы антитеррористической деятельности,

на особую бдительность в этом деле.

Логический скачек, вызванный сопоставлением несопоставимых понятий

Обращается внимание … на вопросы,… на…

бдительность Следовало написать: Граждан призывают к бдительности

в связи с угрозой терактов.

Ночевали одну ночь в

отеле «Павловский» в городе Горжелец-Горлец, где чистота, уют, прекрасный

душ, хороший завтрак.

Логический скачек, вызванный

совмещением несопоставимых понятий в одном ряду, получается, что в городе

прекрасный душ, хороший завтрак.

Попытайтесь если не

помочь ребенку, то хотя бы внимательно, с пониманием выслушать, а именно,

не отвечайте грубостью на грубость подростка.

Логический скачек, вызванный

смешением понятий и неправильным использованием связки а именно,

получается, что выслушать и не отвечать грубостью – полные

синонимы.

Отмечает исследователь и ошибку, которую предлагает назвать

повествовательным алогизмом.

Чаще всего это связано с тем, что повествователь (писатель или журналист)

отличается такой небрежностью, что не помнит, что он написал в предыдущей

фразе. В лесу было тихо. Рядом пела звонким голосом лирическую песню,

перелетая с дерева на дерево, иволга. Где-то далеко куковала невидимая

кукушка (Газета). Не очень-то тихо было в лесу.

3) примеры: повествовательный алогизм

Если

присасывание клеща предотвратить не удалось, необходимо его осторожно

удалить и обследовать бесплатно на зараженность вирусом клещевого

энцефалита в бактериологической лаборатории…

Однородные сказуемые удалить и обследовать должны иметь одно

подлежащее, но тот, кто должен удалить клеща – скорее всего, его носитель, –

не сможет его обследовать – это должен сделать специалист. Налицо

повествовательный алогизм. Слово бесплатно – лишнее в данном

контексте. Кроме того, глагол предотвратить означает «отвести

заранее, устранить», т.е. предотвратить можно то, что реально

ожидается, едва ли можно предотвратить укус клеща – его можно избежать –

«уклониться, устраниться от чего-либо» (если удастся). Лучше

было написать так: Если вы обнаружили на себе присосавшегося клеща,

осторожно удалите его и сдайте на обследование на зараженность

вирусом клещевого энцефалита в бактериологическую лабораторию…Анализ

проводится бесплатно.

На сегодняшний день материалы уже поступили. От активности

населения зависят разнообразие и ценность готовящейся выставки.

Здесь имеет место повествовательный алогизм и стилистическая ошибка во

втором предложении. Статья призывает население к участию в выставке,

следовало написать: Материалы уже стали поступать.

Уважаемые читатели, от вас зависит, насколько разнообразными и ценными

будут экспонаты.

…Если вы не успели или забыли продлить подписку… времени осталось

совсем немного.

Повествовательный алогизм (временная инверсия): если

время еще осталось, нельзя сказать – не успели. Достаточно было написать

просто: Если вы еще не продлили подписку…

Для участия нужны были не только сила, но и сноровка, находчивость,

смекалка.

Повествовательный алогизм. Для участия в подобных соревнованиях нужно

только желание, а вот Для победы нужны были не только сила, но и

сноровка, находчивость, смекалка.

Прокуратора Селтинского

района образовалась в 1929 году. Немногое изменилось с тех пор.

Алогизм. Простая логика жизни

подсказывает, что по сравнению с 1929 годом изменилось очень многое. Автор

хотел сказать, что прокуратуру всегда отличали кадры – он пишет о людях, но

формулирует свои мысли неточно.

Одним из частных случаев логических ошибок можно считать амфиболию.

Амфиболия (от греч.

ἀμφιβολία

– двусмысленность,

неясность) – двойственность или двусмысленность, получающаяся от того или

иного расположения слов или от употребления их в различных смыслах, смешение

понятий.

Классический пример амфиболии – фраза «Казнить нельзя помиловать»,

где смысл меняется в зависимости от места паузы после или перед словом

«нельзя».

4) примеры:

амфиболия

Назначены

ответственные по работе с детьми из неблагополучных семей, в обязанности

которых входит обеспечение их занятости.

Амфиболия; трудно понять, в чьи обязанности (детей из неблагополучных

семей или ответственных?) входит обеспечение занятости, и чьей именно

занятости. Лучше было написать: Назначены ответственные по работе с

детьми из неблагополучных семей. В обязанности ответственных входит

обеспечение занятости этих детей.

Если не будет хлеба, как в прошлом году, колхоз можно будет пускать по миру…

Амфиболия, предложение допускает двойное прочтение: в прошлом году хлеб был,

но если не будет, как в прошлом году, то… или: в прошлом году хлеба не

было, и если в этом также не будет, то…

За хорошую учебу и

воспитание детей родители 21 учащегося получили благодарственные письма

администрации училища.

Амфиболия, обусловленная смешением

несопоставимых понятий. Получается, что родителей наградили за учебу. Чтобы

избежать двусмысленности, надо написать так: За хорошую учебу детей и

правильное их воспитание родители 21 учащегося получили благодарственные

письма администрации училища.

В работе «Конспект лекций по литературному

редактированию» И. Б. Голуб подробно рассматривает логические ошибки в

параграфе «Речевые ошибки, вызванные неправильным выбором слова», поскольку

неправильное словоупотребление нередко приводит и к логическим ошибкам. В их

числе исследовательница называет

алогизм –

сопоставление несопоставимых понятий, например:

Синтаксис

энциклопедических статей отличен от других научных статей.

Получается,

что

синтаксис

сравнивается

с

научными

статьями.

Устраняя

алогизм,

можно

написать:

Синтаксис энциклопедических статей отличается от синтаксиса других научных

статей,

или:

Синтаксис энциклопедических статей имеет ряд особенностей, несвойственных

синтаксису других научных статей.

Причиной нелогичности высказывания,

отмечает И. Б. Голуб, может стать

подмена понятия, которая часто возникает в

результате неправильного словоупотребления:

Плохо, когда во всех

кинотеатрах города демонстрируется одно и то же название фильма.

Конечно, демонстрируется фильм, а не его название. Можно было написать:

Плохо,

когда во всех кинотеатрах города демонстрируется один и тот же фильм.

Подобные

ошибки

в

речи

возникают

и

вследствие

недостаточно

четкой

дифференциации

понятий,

например:

Приближения дня премьеры коллектив театра ждет с особым

волнением (ждут не приближения премьеры, а когда состоится премьера).

5) примеры: подмена понятия

«Любовь и ласка

нужны каждому, даже цыпленку»

На классных часах обсуждались

проблемы «братьев наших меньших».

Проблема – «сложный вопрос, задача,

требующая разрешения, исследование».

Подмена понятия: проблемы

стоят не перед «братьями нашими меньшими» – животными, а перед

человеком, поэтому нельзя обсуждать «проблемы животных», можно обсуждать

проблемы их выживания, сохранения и т. п. Ошибка вызвана невнимательным

отношением автора к слову, его значению.

Наиболее квалифицированные кадры работают на других предприятиях,

проживая на своей родине, некоторые уезжают в поисках лучшей

доли…

В этом предложении можно обнаружить несколько ошибок разного рода – это и

плеоназм (своя родина), и стилистические погрешности – включение

канцелярского «проживая», неточность словоупотребления: Наиболее

квалифицированные кадры работают на других предприятиях, проживая на

своей родине, некоторые (Кадры?) уезжают, но главная

логическая ошибка – подмена понятия. Смысл в том, что предприятие не может

привлечь кадры, потому что часть жителей поселка – квалифицированных

работников – хорошо устроена на других предприятиях, иные ищут лучшей доли в

чужих краях. Наверно, лучше было сказать так: Наиболее квалифицированные

кадры работают на других предприятиях, некоторые из тех, кто мог бы

поступить на работу к нам, уезжают в поисках лучшей доли, не удовлетворяясь

предложенными условиями…

Таким необычным

(с помощью солёного теста. – Н. Р.) способом зимний пейзаж

передает зрителям педагог…

Подмена понятия в результате

неправильного словоупотребления. Педагог может передать впечатление от

пейзажа, либо изобразить пейзаж. Использование дополнения зрителям во

фразе передает зрителям педагог придает глаголу передает

конкретное значение. В результате нарушается закон тождества, первый закон

логики. Было бы лучше: Таким необычным (с помощью соленого теста – Н. Р.)

способом передает свое впечатление от пейзажа зрителям.

Надежда Николаевна в своей работе использует технологии критического

мышления, проблемного обучения, коллективного способа обучения,

дифференцированного подхода. Использование данных технологий требует от

учителя большой подготовки к каждому уроку, изготовления наглядности,

раздаточного материала.

В данном случае подмена понятия; нельзя использовать технологии критического

мышления, можно использовать технологии, стимулирующие критическое мышление;

нельзя изготавливать наглядность, можно изготавливать наглядные пособия

(смешение отвлеченного и конкретного понятий).

Для того чтобы устроиться на работу, необходим перечень документов: справка…

Конечно, необходим не перечень документов, а документы, перечисленные в

перечне.

В результате

неправильного словоупотребления произошла подмена понятия.

Правильнее было бы: Для того чтобы устроиться на

работу, необходимы следующие документы: справка…

Это явление (подключение к Интернету – Н. Р.) внесло

новое содержание в учебный процесс.

Подмена понятия. Содержание учебного процесса определено учебной программой,

и изменить его подключение к Интернету не может. Оно может инициировать

новые формы получения знаний, подготовки к занятиям и пр.

В игровой форме, с опорой на знакомые произведения, на русские народные

сказки знакомит своих воспитанников с такими понятиями, как право на

жизнь, право на имя, на семью, право на образование, и обязанностями.

Подмена понятия; точнее: В игровой форме, с опорой на знакомые

произведения, на русские народные сказки знакомит своих воспитанников с

такими правами, как право на жизнь, право на имя, на семью, право на

образование, и обязанностями.

6),7) примеры: расширение/cужение

понятия; несоответствие посылки и следствия

По мнению И. Б. Голуб, нелогичной делает речь и

неоправданное расширение

или сужение

понятия, возникающее вследствие смешения родовых

и видовых категорий:

При хорошем уходе от

каждого

животного

можно надаивать по 12 л молока.

Следовало употребить не

родовое наименование –

животное,

а

видовое

–

корова.

В

любое время суток медицина должна прийти на помощь

ребенку.

Надо

было

написать:

В

любое время суток медицина должна прийти на помощь больному

(ведь

в

медицинской

помощи

нуждаются

не

только

дети).

Искажение смысла и даже абсурдность высказывания, замечает

исследовательница, возникают в результате

несоответствия

посылки и следствия, например:

Быстрота размножения

вредителей зависит от того, насколько упорно и планомерно ведется с

ними борьба.

Получается, что чем больше борются с вредителями, тем быстрее они

размножаются. В этом случае следовало бы писать не о размножении вредителей,

а об уничтожении, тогда мысль была бы сформулирована правильно. Приемлемы

различные варианты стилистической правки предложения:

Быстрота уничтожения вредителей зависит от того,

насколько упорно и планомерно ведется с ними борьба;

Настойчивая борьба с вредителями ведет к более быстрому их уничтожению;

Чтобы

быстрее уничтожить вредителей, надо вести с ними упорную и планомерную

борьбу;

При упорной борьбе с

вредителями можно быстрее добиться их уничтожения

и

т.

д.

Закон противоречия и ошибки, связанные с его нарушением

Соблюдение

закона

противоречия

обеспечивает такие смысловые качества

текста, как последовательность и

непротиворечивость. Этот закон работает

на уровне суждений и формулируется

следующим образом: не

могут быть одновременно истинны два

противоположных суждения об одном и

том же предмете, взятые в одном и том же

отношении в одно и то же время.

Иными словами, не могут считаться

истинными два высказывания, из которых

одно что-либо утверждает, а другое,

наоборот, то же самое отрицает. Формулировка

«в одном и том же отношении» означает,

что предмет характеризуется с одной

точки зрения. Оговорка «в одно и то же

время» введена в формулировку закона

в связи с тем, что со временем ситуация

может меняться и истинное ранее становится

ложным. Графически нарушение этого

закона можно представить так: А есть Б;

А не есть Б.

Задача

редактора состоит в том, чтобы выявить

и устранить возможные противоречия.

Например:

«Члены

жюри решили, что самой высокой оценки

достойна работа студента Е. К. Петрова.

Не менее высокую оценку заслуживает

работа студента К.Е.Сидорова» (См.:

Рахманин Л. В. Стилистика деловой речи

и редактирование служебных документов:

Учеб. пособие. — 4-е изд. — М., 1998).

В первом предложении говорится о том,

что самой высокой оценки достойна одна

работа, во втором предложении

говорится, что другая работа тоже

заслуживает высокой оценки. Противоречие

заключается в том, что лишь одна из работ

заслуживает самой высокой оценки.

Опираясь на закон противоречия, можно

сделать вывод, что одно из суждений

следует считать истинным, второе —

ложным.

Предложение

«Шум

вокруг романа В. Сорокина, поднятый

„Идущими вместе»,

такой, что писатель, вероятно, автоматически

попадет в мировую

сокровищницу

русской

литературы»

содержит именно такие противоречивые

тезисы: сокровищница

мировая — сокровищница

русской литературы.

Кроме

формально-логических

противоречий,

в журналистском

тексте

могут возникнуть и

образные

противоречия.

Формально-логические

противоречия обнаруживаются

при

сопоставлении в тексте суждений, а

образные проявляются на уровне наглядных

представлений. Обычно такую ошибку

называют — двоение

образа.

Например: «Дом, словно

ласточкино гнездо, прилепился

на самом уютном месте, стоит прочно,

кажется, врос в землю». Автор,

нарисовав портрет, предмет, дает их

второе «изображение», несовместимое с

первым. В результате читатель не может

представить себе облик такого героя,

образ такого дома. А. К. Толстой о

непредусмотренных автором образных

противоречиях писал, что они «насилуют

воображение».

Механизм

работы редактора с противоречиями

можно представить следующей схемой:

противоречие

—>

формально-логическое или образное

—> преднамеренное или непреднамеренное

—> разрешимое или неразрешимое. Только

после такой последовательной оценки

зафиксированного противоречия можно

определить дальнейшую стратегию работы

с текстом.

Закон исключенного третьего и ошибки, связанные с его нарушением

Закон

противоречия помогает обнаружить

непоследовательность изложения, найти

противоположные суждения разных видов,

закон

же исключенного третьего,

работающий совместно с законом

противоречия, помогает определить,

какое из противоположных суждений

истинно, и соответствующим образом

править текст. Формулируется он так: из

двух противоположных суждений об одном

и том же предмете, взятых одновременно

в одном и том же отношении, одно непременно

истинно. Третьего не дано.

Задача

редактора — найти это истинное суждение

и опираться на него и время правки.

Покажем это на примере правки некоторых

ранее отмеченных противоречий (курсивом

отмечены выправленные фрагменты).

В

следующем предложении автор

противопоставляет качества, которые

не исключают друг друга: «Человек на

деле может быть мягким

и деликатным,

а

в полете — собранным,

волевым». Часто

нарушение закона исключенного третьего

обнаруживается в альтернативных

ситуациях, когда высказывание строится

с опорой на модель «либо

– либо». «Настоящий

мужик не должен себя жалеть. Он может

либо

поступать правильно и за это уважать

себя, либо ругать себя за ошибки и тут

же их исправлять, после чего начинать

уважать за самокритичность. Все,

третьего не дано». В этом высказывании

сопоставление должно

быть

проведено по линии либо

поступать

правильно —

либо

совершать ошибки (а уже потом ругать

себя за это).

Закон

исключенного третьего действителен в

следующих случаях:

1)

когда одно из суждений что-либо утверждает,

а второе то же самое отрицает относительно

единичного предмета или явления.

Например:

«Новый секретарь оформил этот документ

не совсем правильно».

Это суждение по содержанию совпадает

с суждением: «Новый

секретарь оформил этот документ

неправильно».

Конечно, высказывание: «Новый

секретарь оформил этот документ не

совсем правильно»,

— может быть высказано самостоятельно,

если при этом не заменяет суждение:

«Новый

секретарь оформил этот документ

неправильно»;

2)

когда одно из суждений что-либо утверждает

относительно целого класса предметов

или явлений, а другое то же самое отрицает

в отношении части предметов или явлений

данного класса. Например:

«Все члены коллектива единогласно

проголосовали за принятие данного

решения. Сидоров и Петров проголосовали

против принятия данного решения».

Эти

высказывания прямо противоположны

друг другу. Истинным может быть только

одно из них, второе при этом будет ложным.

Если

вы сталкиваетесь с какими-либо

противоречащими друг другу суждениями,

то сначала надо установить, какое из

них является истинным, а какое —

ложным. Если вам предлагается вопрос,

требующий однозначного ответа, то

необходимо дать ответ на данный вопрос,

не отвлекаясь при этом от темы. Например:

«Присутствовал

ли на совещании начальник стройки?»

Это вопрос требует однозначного

ответа. Ответ может быть либо да,

либо

нет.

Высказывания

типа «Начальник

не смог прийти, так как ему срочно

понадобилось выехать на объект»;

«Начальник стройки выступал с докладом

о ходе строительства»

и другие не заменят ответа на вопрос,

хотя при этом могут считаться важными

или просто интересными.

Часто

нарушение закона исключенного третьего

обнаруживается в альтернативных

ситуациях, когда высказывание строится

с опорой на модель «либо

– либо». «Настоящий

мужик не должен себя жалеть. Он может

либо

поступать правильно и за это уважать

себя, либо ругать себя за ошибки и тут

же их исправлять, после чего начинать

уважать за самокритичность. Все,

третьего не дано». В этом высказывании

сопоставление должно

быть

проведено по линии либо

поступать

правильно —

либо

совершать ошибки (а уже потом ругать

себя за это).

Существует

также закон

достаточного основания, который

утверждает: должны

быть достаточные основания для признания

суждения о предмете истинным.

Истинность выдвигаемых положений

необходимо доказывать, так как

бездоказательные утверждения нельзя

принимать на веру.

Закон

достаточного основания требует

последовательности и аргументированности

высказываний. Если высказывание

недостаточно аргументировано, то не

может считаться убедительным. А если

вы решили опровергнуть высказывание

оппонента, то должны привести достаточные

основания для того, чтобы аргументы

оппонента были признаны неправильными.

Закон

достаточного основания касается обычно

установления причинно-следственных

отношений между частями изложения. При

невозможности соотнести части как

причину и следствие возникает алогизм:

«Остановлюсь на одной примечательной

актерской судьбе. Выпускница Щукинского

театрального училища Екатерина Быстрова

была приглашена работать в Театр юного

зрителя. Стали ее вводить на несколько

ролей сразу. Катя показала себя натурой

незаурядной, самостоятельной. Тут

уж было чему удивляться и порадоваться».

Автор

не сообщил достаточных фактов, чтобы

«подвести» читателя к выводу было

чему удивляться и порадоваться.

Обычно

причинно-следственные отношения

оформляются в

языке

с помощью слов вот,

и это, поэтому, следовательно, итак и

т. п. Редактору следует фиксировать

особое внимание на той части фразы,

которая

предшествует

им.

Алогизмы,

возникшие в результате нарушений законов

логики, могут быть контактными,

т.е.

проявлять себя на уровне

предложения,

высказывания, словосочетания (о них шла

речь выше), и дистантными.

Дистантные

алогизмы обнаруживают себя при

сопоставлении отдельных фрагментов

текста, текста и заголовка, рубрики и

текста и т. п.

7

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

19.05.20156.67 Mб7Рекомендации.rtf

- #

- #

- #

Логические ошибки – это то, что встречается у каждого из нас. В данной статье мы рассмотрим примеры логических ошибок, которые, так или иначе, встречаются в нашей повседневной жизни.

Основы логики мы рассматривали отдельно. Настоятельно рекомендуем ознакомиться с ними и узнать 4 главных закона логики. Также обратите внимание на когнитивные искажения, или распространенные ошибки мышления. Очень интересно!

Но сейчас мы будем говорить только о логических ошибках.

Подмена тезиса – это логическая ошибка в доказательстве, состоящая в том, что начав доказывать некоторый тезис, постепенно в ходе доказательства переходят к доказательству другого положения, сходного с тезисом, но имеющего совершенно иное значение.

Другая популярная логическая ошибка – «предвосхищение основания». Она заключается в том, что в качестве аргументов используются недоказанные, как правило, произвольно взятые положения: ссылаются на слухи, на ходячие мнения, высказанные кем-то предположения или даже на собственный вымысел, выдавая их за аргументы, якобы обосновывающие тезис.

В действительности же доброкачественность таких доводов лишь предвосхищается, но не устанавливается с несомненностью. Обычно подобные лже-аргументы сопровождаются фразами: «Как абсолютно всем известно…», «Кто же будет спорить с тем, что…», «Само собой разумеется, что…», «Каждому известно, что…», дабы рассеять возможные сомнения у простого слушателя.

Что такое Логическая Ошибка

Логическая ошибка – в логике, философии и прочих науках, изучающих познание, ошибка, связанная с нарушением логической правильности умозаключений.

Ошибочность обусловлена каким-либо логическим недочётом в доказательстве, что делает доказательство неверным в целом.

Если человеку, который смотрит на уходящие вдаль рельсы железной дороги, кажется, что они сходятся на горизонте в одной точке, то он ошибается. Ошибается тот, кому кажется, что падение одного зерна на землю не производит ни малейшего шума, что пушинка не имеет веса и т. д.

Можно ли назвать эти ошибки логическими? Нет. Они связаны с обманом зрения, слуха и т. д., это ошибки чувственного восприятия.

Логические же ошибки относятся к мыслям. Причем не к мыслям как таковым, а к тому, как связывается одна мысль с другой, к отношениям между различными мыслями.

Нарушение закона тождества

В нашей повседневной жизни часто приходится наблюдать нарушение одного из главных законов логики – закона тождества. Взять, например, такой разговор.

– Можно мне взять твои книги?

– Возьми.

– А я не хочу их брать.

– Тогда не бери.

– Он запретил мне брать свои книги.

Здесь в выражении «не бери» смешиваются два разных суждения: «не бери» в смысле «можешь не брать» и «не бери» в смысле «нельзя брать», в результате чего нарушается закон тождества и неизбежно возникает недоразумение.

Часто самые незначительные изменения во фразе, например, перенос ударения, могут совершенно изменить ее логический смысл.

Вспомним недоразумение, которое возникло в связи с высказыванием Исаака Ньютона: «Гипотез не сочиняю». Многих удивляло, что Ньютон, несмотря на это заявление, сам выдвигал много гипотез.

В действительности же оснований для удивления нет. И те, кто усматривает здесь противоречие, просто нарушают закон тождества. В приведенном высказывании Ньютона нужно поставить логическое ударение на слове «сочиняю». И тогда оно будет иметь смысл: «Гипотез не сочиняю, но выдвигаю их на основе фактов».

Некоторые истолковали, его иначе и, поставив логическое ударение на слове «гипотез». Вложили в это высказывание совсем иной смысл: «Гипотез не выдвигаю, то есть, не создаю их вообще». На основе этого был сделан вывод, что Ньютон – противник всяких гипотез.

Нарушение закона исключенного третьего

Также нередко встречаются логические ошибки, связанные с нарушением закона исключенного третьего. Приведем классический пример.

В одной бане, вывешено объявление следующего содержания:

В камеру хранения принимаются:

- верхняя одежда,

- головные уборы,

- обувь,

- деньги и ценные вещи.

Не принимаются на хранение:

- огнестрельное и холодное оружие,

- горючие вещества,

- продукты,

- молотки и ножи.

В баню приходит гражданин, который хочет сдать вместе с одеждой связку книг. Гардеробщица отказывается брать книги, мотивируя тем, что их нет в списке вещей, принимающихся на хранение. Гражданин настаивает, ссылаясь на то, что и в списке предметов, не принимающихся на хранение, книги не указаны.

На основании указанного объявления суждение «книги принимаются» отрицается так же, как и суждение «книги не принимаются».

Логические ошибки мышления

В рассмотренных примерах противоречие возникает между двумя разными суждениями. Но законы мышления могут быть нарушены и внутри одного суждения.

Это бывает в тех случаях, когда из одного суждения вытекает другое, ему противоречащее. Например, древнегреческие софисты выдвинули утверждение «истинных суждений не существует».

Это утверждение опроверг Аристотель следующим образом.

Утверждение «истинных суждений не существует» является суждением. Если все суждения неистинны, то неистинно также и это суждение, то есть неистинно, что истинных суждений нет. А это значит, что истинные суждения существуют.

Такого же рода внутренне противоречивое суждение высказывает Пигасов в романе Тургенева «Рудин».

– Прекрасно! – промолвил Рудин, – стало быть, по-вашему, убеждений нет?

– Нет – и не существует.

– Это ваше убеждение?

– Да.

– Как же вы говорите, что их нет? Вот вам уже одно на первый случай.

Логика Галилея

В истории науки были случаи, когда казавшиеся безусловно истинными суждения опровергались впоследствии. Путем обнаружения их внутренней логической несостоятельности.

Так, по вопросу о падении тел в физике в свое время считалась общепризнанной точка зрения. Согласно которой скорость падающих тел тем больше, чем больше вес тела. Эту точку зрения опроверг Галилео Галилей. Найдя в ней логическую ошибку. Сделал он это при помощи следующего рассуждения.

Пусть большой камень падает с какой-то определенной скоростью. Тогда другой камень, поменьше, будет падать с меньшей скоростью.

Теперь предположим, что мы сложили эти камни. С какой скоростью будет падать новый камень, вес которого равен весу двух первых?

- С одной стороны, эта скорость должна быть меньше скорости первого камня, поскольку мы присоединили к нему камень, падающий с меньшей скоростью, и этим самым уменьшили скорость падения первого камня.

- С другой стороны, вес камня, получившегося от сложения двух камней, больше веса каждого из них, поэтому и скорость его падения должна быть больше скорости каждого отдельного камня.

- Получается противоречие: скорость двойного камня одновременно и меньше и больше скоростей каждого из двух первых камней, что противоречит закону исключенного третьего.

Чтобы устранить это противоречие, говорит Галилей, нужно сделать допущение, что все тела падают с одинаковым ускорением.

Таким образом, по неправильности суждений можно судить об их неистинности. Если два или более утверждения противоречат друг другу, то это значит, что в них заключена какая-то ложь.

К слову сказать, это обстоятельство используется на суде для уличения преступника. Запутавшись в противоречивых показаниях, преступник бывает вынужден сознаться в своем преступлении.

Софизмы