кЛАССИФИКАЦИЯ ОШИБОК, ИСПРАВЛЯЕМЫХ И УЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ ОЦЕНИВАНИИ РАБОТЫ УЧАЩЕГОСЯ

(по рекомендациям ФИПИ)

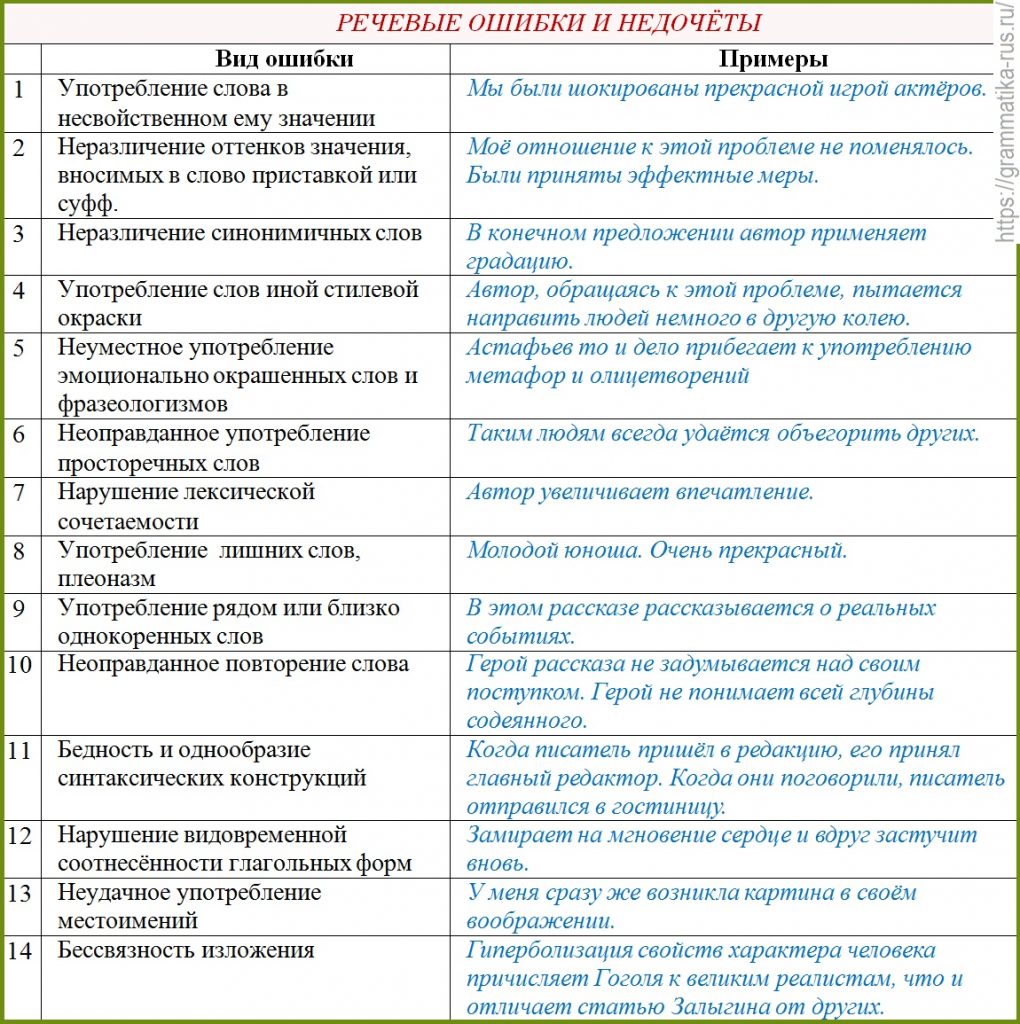

Речевые ошибки (Р) – это ошибки не в построении предложения, не в структуре языковой единицы, а в ее использовании, чаще всего в употреблении слова, т. е. нарушение лексических норм. Это плеоназм, тавтология, речевые штампы, неуместное использование просторечной лексики, диалектизмов, жаргонизмов; экспрессивных средств, неразличение паронимов. Ошибки в употреблении омонимов, антонимов, синонимов, не устраненная контекстом многозначность.

|

№ |

Вид ошибки |

Примеры |

|

Р1 |

Употребление слова в несвойственном ему значении |

Мы были шокированы прекрасной игрой актеров. |

|

Р2 |

Неоправданное употребление диалектных и просторечных слов |

Таким людям всегда удается объегорить других. |

|

Р3 |

Неудачное употребление местоимений |

Текст написал В. Белов. Он относится к художественному стилю; |

|

Р4 |

Употребление слов иной стилевой окраски; смешение лексики разных эпох; неуместное употребление канцелярита, экспрессивных, эмоционально окрашенных слов, устаревшей лексики, жаргонизмов, неуместное употребление фразеологизмов |

По задумке автора, герой побеждает; |

|

Р5 |

Неразличение оттенков значения, вносимых в слово приставкой и суффиксом |

В таких случаях я взглядываю в словарь. |

|

Р6 |

Неразличение паронимов, синонимичных слов; ошибки в употреблении антонимов при построении антитезы; разрушение образного значения фразеологизма в неудачно организованном контексте |

Были приняты эффектные меры; |

|

Р7 |

Нарушение лексической сочетаемости |

Автор использует художественные особенности. |

|

Р8 |

Употребление лишних слов, в том числе плеоназм |

Молодой юноша; очень прекрасный. |

|

Р9 |

Употребление рядом или близко однокоренных слов (тавтология) |

В этом рассказе рассказывается о реальных событиях. |

|

Р10 |

Неоправданное повторение слова |

Герой рассказа не задумывается над своим поступком. Герой даже не понимает всей глубины содеянного им. |

|

Р11 |

Бедность и однообразие синтаксических конструкций |

Когда писатель пришел в редакцию, его принял главный редактор. Когда они поговорили, писатель отправился в гостиницу. |

|

Р12 |

Употребление лишних слов, лексическая избыточность |

Тогда о том, чтобы вы могли улыбнуться, об этом позаботится книжный наш магазин. |

логические ошибки (Л) – связаны с нарушением логической правильности речи. Они возникают в результате нарушения законов логики, допущенного как в пределах одного предложения, суждения, так и на уровне целого текста.

|

№ |

Вид ошибки |

Примеры |

|

Л1 |

Сопоставление (противопоставление) двух логически неоднородных (различных по объему и по содержанию) понятий в предложении, тексте |

На уроке присутствовали директор, библиотекарь, а также Анна Петровна Иванова и Зоя Ивановна Петрова; |

|

Л2 |

Нарушение причинно-следственных отношений |

В последние годы очень много сделано для модернизации образования, однако педагоги работают по-старому, так как вопросы модернизации образования решаются слабо. |

|

Л3 |

Пропуск звена в объяснении, «логический скачок». |

Людской поток через наш двор перекрыть вряд ли возможно. [?] А как хочется, чтобы двор был украшением и школы, и поселка. |

|

Л4 |

Перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к сочинению или изложению) |

Пора вернуть этому слову его истинный смысл! Честь… Но как это сделать? |

|

Л5 |

Неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование (например, сначала от первого, затем от третьего лица) |

Автор пишет о природе, описывает природу севера, вижу снега и просторы снежных равнин. |

|

Л6 |

Сопоставление логически несопоставимых понятий |

Синтаксис энциклопедических статей отличен от других научных статей. |

|

Композиционно-текстовые ошибки |

||

|

Л7 |

Неудачный зачин |

Текст начинается предложением, содержащим указание на предыдущий контекст, который в самом тексте отсутствует, наличием указательных словоформ в первом предложении, например: В этом тексте автор… |

|

Л8 |

Ошибки в основной части |

а). Сближение относительно далеких мыслей в одном предложении. |

|

Л9 |

Неудачная концовка |

Дублирование вывода, неоправданное повторение высказанной ранее мысли. |

Фактические ошибки (Ф) – разновидность неязыковых ошибок, заключающаяся в том, что пишущий приводит факты, противоречащие действительности, дает неправильную информацию о фактических обстоятельствах, как связанных, так и не связанных с анализируемым текстом (фоновые знания).

|

№ |

Вид ошибки |

Примеры |

|

Ф1 |

Искажение содержания литературного произведения, неправильное толкование, неудачный выбор примеров |

Базаров был нигилист и поэтому убил старуху топором; |

|

Ф2 |

Неточность в цитате. Отсутствие указания на автора цитаты. Неверно названный автор цитаты. |

Книга очень много для меня значит, ведь еще Ленин сказал: «Век живи – век учись!» |

|

Ф3 |

Незнание исторических и др. фактов, в том числе временное смещение. |

Великая Отечественная война 1812 года; |

|

Ф4 |

Неточности в именах, фамилиях, прозвищах литературных героев. Искажения в названиях литературных произведений, их жанров. |

Тургеньев; «Тарас и Бульба»; в повести Тургенева «Преступление и наказание». |

Этические ошибки (Э) – нарушение в работе системы ценностей и правил этики: высказывания, унижающие человеческое достоинство, выражающие высокомерное и циничное отношение к человеческой личности, недоброжелательность, проявления речевой агрессии, жаргонные слова и обороты.

|

№ |

Вид ошибки |

Примеры |

|

Э1 |

Речевая некорректность. |

Мне хотелось бы сделать автору замечание за его неумение передавать свои мысли. |

Грамматические ошибки (Г) – это ошибки в структуре языковой единицы: слова, словосочетания или предложения, т. е. нарушение какой-либо грамматической нормы – словообразовательной, морфологической, синтаксической.

|

№ |

Вид ошибки |

Примеры |

|

Г1 |

Ошибочное словообразование. Ошибочное образование форм существительного, прилагательного, числительного, местоимения, глагола (личных форм глаголов, действительных и страдательных причастий, деепричастий) |

Благородность, чуда техники, подчерк, надсмехаться; более интереснее, красивше; с пятистами рублями; жонглировал обоими руками, ихнего пафоса, вокруг его ничего нет; сколько нравственных принципов мы лишились из-за утраты духовности; им двигает чувство сострадания; ручейки воды, стекаемые вниз, поразили автора текста; вышев на сцену, певцы поклонились. |

|

Г2 |

Нарушение норм согласования |

Я знаком с группой ребят, серьезно увлекающимися джазом. |

|

Г3 |

Нарушение норм управления |

Нужно сделать природу более красивую. Все удивлялись его силой. |

|

Г4 |

Нарушение связи между подлежащим и сказуемым или способа выражения сказуемого |

Главное, чему теперь я хочу уделить внимание, это художественной стороне произведения. |

|

Г5 |

Ошибки в построении предложения с однородными членами |

Страна любила и гордилась поэтом. |

|

Г6 |

Ошибки в построении предложения с деепричастным оборотом |

Читая текст, возникает такое чувство сопереживания. |

|

Г7 |

Ошибки в построении предложения с причастным оборотом |

Узкая дорожка была покрыта проваливающимся снегом под ногами. |

|

Г8 |

Ошибки в построении сложного предложения |

Эта книга научила меня ценить и уважать друзей, которую я прочитал еще в детстве. |

|

Г9 |

Смешение прямой и косвенной речи |

Автор сказал, что я не согласен с мнением рецензента. |

|

Г10 |

Нарушение границ предложения |

Его не приняли в баскетбольную команду. Потому что он был невысокого роста. |

|

Г11 |

Нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм |

Замирает на мгновение сердце и вдруг застучит вновь. |

|

Г12 |

Пропуск члена предложения (эллипсис) |

На собрании было принято (?) провести субботник. |

|

Г13 |

Ошибки, связанные с употреблением частиц: отрыв частицы от того компонента предложения, к которому она относится |

Хорошо было бы, если бы на картине стояла бы подпись художника. |

Классификация речевых ошибок.

Синтаксические ошибки:

1. В структуре словосочетания

- Нарушение управления. “Я бы хотел уделить свое внимание на духовную деятельность”. (Уделить внимание чему? Обратить внимание на что?).

- Двойное использование зависимого слова. “ Наташа никак не оценивает и не вдумывается в то, что делает”. (Не оценивает что? Не вдумывается во что?)

- Неправомерное объединение грамматических конструкций. “ XIX век русской литературы ознаменовался исканиями авторов героев нового вида “. (Исканиями кого? – авторов, исканиями кого? – героев).

2. В структуре предложения.

- Ошибки в построении предложения с деепричастием и деепричастным оборотом. “ Видя, как матери ждут домой своих любимых сыновей , которые пропали без вести , сердце кровью обливается”. (Сердце видит?).

- Ошибки в построении предложения с однородными членами. “ Москва – это символ всего русского народа, который пережил больше страданий, чем кто – либо на Земле, и, несмотря на сложную судьбу, сумевший сохранить достоинства, веру и любовь к жизни. ” (Который сумел?)

- Нарушение связи между подлежащим и сказуемым. “ В романе Михаила Булгакова показана вся мужественность и храбрость жителей города.”

- Разрыв конструкций. “ Действие повести В. Быкова “Сотников” происходит во время войны, на фронте. Где встречаются два героя, два характера – Сотников и Рыбак”.

- Неудачная замена знаменательного слова местоимением. ” Онегин старается пресечь эту любовь провинциальной девушки, чтобы не позволить ей ( кому? – девушке или любви?) сломать свою ( чью? — ее или его?) жизнь”.

- Пропуск слова. ” После смерти на дуэли Ольга недолго горевала о Владимире”.( Смерти кого?).

- Нарушение порядка слов. “ В “ Белой гвардии” с исторической точки зрения были правдиво изложены все реалии советской жизни в нелегкие годы для нашей страны (… в нелегкие для нашей страны годы).

- Лексические ошибки.

1.Употребление слова в несвойственном ему значении.

2. Нарушение лексической сочетаемости.“ Наш народ выстоял, потому что верил в неминуемую победу”.

3.Стилистические ошибки.

1. Использование слов иной стилевой окраски. ”Представители “ темного царства” взяли под свой контроль город Калинов”.

2. Неоправданный повтор слова.

3. Тавтология. ” Безотрадна цветовая гамма цветов, использованная Ф. М. Достоевским в романе”.

4. Плеоназм. ” Наташа и Соня взаимно любили друг друга”.

РЕЧЕВЫЕ ОШИБКИ НА УРОВНЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1.СИНТАКСИЧЕСКИЕ ОШИБКИ (нарушения норм формального синтаксиса): а) нарушения структурных границ предложения, неоправданная парцелляция]: «Отправился он на охоту. С собаками». «Гляжу. Носятся мои собаки по полю. Гоняют зайца»; б) нарушения в построении однородных рядов: выбор в ряду однородных членов разных форм: «Девушка была румяной (полн. ф.), гладко причесана (крат. ф.)»; в) различное структурное оформление однородных членов, например, как второстепенного члена и как придаточного предложения: «Я хотел рассказать о случае с писателем и почему он так поступил (и о его поступке); д) cмешение прямой и косвенной речи: «Он сказал, что я буду бороться» (имеется в виду один и тот же субъект — «Он сказал, что он будет бороться»); е) нарушение видо-временной соотнесенности однородных членов предложения или сказуемых в главном и придаточном предложениях: «Идет (наст. вр.) и сказал (прош. вр)», «Когда он спал, то видит сон»; ж) oтрыв придаточного от определяющего слова: «Одна из картин висит перед нами, которая называется «Осень».

2. КОММУНИКАТИВНЫЕ ОШИБКИ (нарушение норм, регулирующих коммуникативную организацию высказывания:

а) СОБСТВЕННО КОММУНИКАТИВНЫЕ ОШИБКИ (нарушение порядка слов и логического ударения, приводящее к созданию ложных семантических связей): «Кабинет заставлен партами с небольшими проходами» (не у парт проходы). «Девочки сидят на лодке килем вверх»;

б) ЛОГИКО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ОШИБКИ (нарушения понятийно-логической стороны высказывания): 1) подмена субъекта действия: «У Лены очертания лица и глаза увлечены фильмом» (сама Лена увлечена); 2) подмена объекта действия: «Мне нравятся стихи Пушкина, особенно тема любви»; 3) нарушение операции приведения к одному основанию: «Дудаев — лидер горной Чечни и молодежи»; 4) нарушение родо-видовых отношений: «Нетрудно спрогнозировать тон предстоящих гневных сходок — гневные речи в адрес режима и призывы сплотить ряды»; 5) нарушение причинно-следственных отношений: «Но он (Базаров) быстро успокоился, т.к. не очень верил в нигилизм»; 6) соединение в одном ряду логически несовместимых понятий: «Он всегда веселый, среднего роста, с редкими веснушками на лице, волосы немного по краям кудрявые, дружелюбный, необидчивый».

С нашей точки зрения, высказывания, содержащие такие нарушения, свидетельствуют, что «сбой» происходит не во внутренней речи, не по причине незнания пишущим логических законов, а при перекодировании, при переводе мыслительных образов в словесную форму из-за неумения точно «расписать» логические роли в высказывании (оформить группы объекта, субъекта, соотнести их друг с другом, с предикатом и т.п.). Раз так, то логические нарушения — свойства речи, ставить их в один ряд с фактическими и выносить за пределы речевых ошибок неправомерно.

в) КОНСТРУКТИВНО-КОММУНИКАТИВ-НЫЕ ОШИБКИ (нарушения правил построения высказываний): 1) отсутствие связи или плохая связь между частями высказывания: «Живут они в деревне, когда я приезжал к нему, то видел его красивые голубые глаза»; 2) употребление деепричастного оборота вне связи с субъектом, к которому он относится: «Жизнь должна быть показана такой, как есть, не приукрашивая и не ухудшая ее»; 3) разрыв причастного оборота: «Между записанными темами на доске разница невелика».

г) ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВ-НЫЕ ОШИБКИ (или семантико-коммуникативные). Этот тип нарушений сближается с предыдущим, но отличается тем, что ухудшение коммуникативных свойств речи здесь происходит не по причине неудачного, неправильного структурирования высказывания, а по причине отсутствия части информации в нем или ее избытка: 1) неясность первичной интенции высказывания: «Мы неразрывно связаны со страной, у нас с ней главный удар, это удар на мир»; 2) незаконченность всего высказывания: «Я сама люблю растения, а поэтому меня радует, что летом наше село становится таким неузнаваемым» (требуется дальнейшее пояснение, в чем проявляется данный признак села). » Биография его коротка, но за ней очень много»; 3) пропуск необходимых слов и части высказывания: «У Безухова много событий, которые играют отрицательную роль» (пропущен локальный уточнитель «в жизни» и локальный уточнитель второй части высказывания, например, «в его судьбе»); 4) смысловая избыточность (плеоназмы, тавтология, повторы слов и дублирование информации): «Он со всеми своими душевными силами начал работать над этой темой». «Когда он грустит, лицо сморщенное, в лице грусть»;

д) СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ (нарушение требований единства функционального стиля, неоправданное употребление эмоционально-окрашенных, стилистически маркированных средств). Данные нарушения могут состоять в неоправданном употреблении слова, но проявляются они только на уровне предложения: 1) употребление разговорно-просторечных слов в нейтральных контекстах: «Корабль наткнулся на скалу и проткнул себе брюхо»; 2) употребление книжных слов в нейтральных и сниженных контекстах: «Первым делом она достает из холодильника все компоненты супа»; 3) неоправданное употребление экспрессивно окрашенной лексики: «На американское посольство напала парочка разбойников и захватила посла»; 4) неудачные метафоры, метонимии, сравнения: «Это — вершина айсберга, на которой плывет в море проблем омская швейная фабрика».

РЕЧЕВЫЕ ОШИБКИ НА УРОВНЕ ТЕКСТА

Все они носят коммуникативный характер.

1. ЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ: а) нарушение логики развертывания мысли: «Мне нравится, что он такой умный, не пытается никому сделать зло. Чацкий даже не думал, что его поставят в такое положение»; б) oтсутствие связей между предложениями: «0на очень хотела выйти замуж за такого, как Онегин, потому что он увлекается литературой, т.к. она тоже любила ее. Потом Пушкин открывает галерею великих русских женщин»; в) нарушение причинно-следственных отношений: «С приездом Чацкого в доме ничего не изменилось. Не было той радушной встречи. А к его приезду отнеслись никак. На протяжении пьесы дня Чацкий много выясняет, и к вечеру пьеса близится к концу, т.е. отъезд Чацкого»; г) oперации с субъектом или объектом: «Всех своих героев автор одарил замечательными качествами. Манилов (доброжелательность), Коробочка (домовитость), Плюшкин (бережливость). Но все эти качества доминируют над ними, заполняют всю их сущность и поэтому мы смеемся над ними»; д) нарушения родо-видовых отношений: «Нестабильность в стране усугубляется попытками оппозиции наступления на власть. Тут и попытки устроить очередной шумный скандал в Госдуме, связанный с постановлением о досрочном прекращении полномочий Президента по состоянию здоровья, и ожидание «судьбоносных» грядущих форумов, и возмущение решениями правительства».

2. ГРАММАТИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ: а) нарушения видо-временной соотнесенности глагольных форм в разных предложениях текста: «Чацкий в готовой программе заявляет все свои требования. Довольно часто он позорил кумовство и угодничество, никогда не смешивает дело с весельем и дурачеством»; б) нарушение согласования в роде и числе субъекта и предиката в разных предложениях текста: «Я считаю, что Родина — это когда каждый уголок напоминает о прошедших днях, которые уже нельзя вернуть. Которое ушло навсегда и остается только помнить о них».

3. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ: а) информационно-семантическая и конструктивная недостаточность (пропуск части высказывания в тексте): «Oни были величайшими гуманистами. И на этом, по их мнению, нужно строить будущее общество»; б) информационно-семантическая и конструктивная избыточность (нагромождение конструкций и избыток смысла): «В портрете Татьяны Пушкин дает не внешний облик, а скорее внутренний портрет. Она очень страдает, что он не может ей ответить тем же. Но тем не менее она не меняется. Все остается такая же спокойная, добрая, душевная»; в) несоответствие семантики высказываний их конструктивной заданности: «По мне должно быть так: когда ты со своими ведешь речь — одна позиция. А когда вступаешь в контакты с представителями других политических взглядов, то тут все должно быть так же, но только с еще большим вниманием к просьбам и предложениям» (конструктивно задано противопоставление, но высказывания эту конструктивную направленность не отражают); г) неудачное использование местоимений как средства связи в тексте: «Лишь изредка их доставляли со стороны. Остальное выращивалось в усадьбе. Генералиссимус признавал отдых лишь в парковой зоне усадьбы, где был посажен сад с птицами в клетках и выкопан пруд с карпами. Ежедневно во второй половине дня он посвящал несколько минут кормлению птиц и рыб. Там он работал с секретарем. Он готовил всю информацию» (неясно: кто он? Сад, генералиссимус, секретарь?); д) повторы, тавтология, плеоназмы: «Есенин любил природу. Природе он уделял много времени. Много стихов он написал о природе».

Аналогичным образом можно рассматривать и стилевые нарушения на уровне текста. Следует заметить, что к ним мы относим также бедность и однообразие синтаксических конструкций, т.к. тексты типа: «Мальчик был одет просто. Он был одет в подбитую цигейкой куртку. На ногах у него были одеты проеденные молью носки» — свидетельствуют не о синтаксических сбоях, а о неумении пишущего разнообразно изложить свои мысли, придав им стилевое богатство. Речевые нарушения на уровне текста более сложны, чем на уровне высказывания, хотя «изоморфны» последним. Приведенные выше примеры убедительно демонстрируют, что текстовые нарушения, как правило, носят синкретичный характер, т.е. здесь нарушаются логические, лексические, конструктивные стороны организации данной речевой единицы. Это закономерно, т.к. текст (или микротекст) строить труднее. Необходимо удерживать в памяти предыдущие высказывания, общую идею и семантику всего текста, конструируя его продолжение и завершение.

СОЧИНЕНИЕ-РАССУЖДЕНИЕ

-

Первый абзац.

Сформулировать проблему текста. Возможные

варианты начала:

-

Вопросно-ответное единство

Что такое красота? Наверное, это …. О

том, что такое красота и какова роль в

жизни человека, заставляет задуматься

текст…

… Тест этого автора заставил

меня задуматься над сложной проблемой

восприятия этой проблемы.

-

Цепочка вопросительных предложений

Что такое талант? Как должен жить

человек, чтобы не растратить свой дар?

Такие вопросы невольно возникают после

прочтения текста….

-

Назывное предложение

Базовое понятие (проблема).Это … дорого

всем, кто..

-

Риторический вопрос

Кто же из нас не слышал о том, что…?

-

Цитата в качестве зачина

Цитируемый фрагмент должен иметь

прямое отношение к тексту

«…», цитирует автор слова…, призывая

своих читателей…

-

Второй абзац.

Комментарий к сформулированной проблеме

исходного текста. Возможные варианты:

Основная мысль текста в утверждении

автора, что…

Автор текста утверждает..

Исходя из содержания всего текста,

можно сделать вывод, что..

Основная мысль текста содержится в

следующем утверждении…

Основная мысль в том, что

Автор текста рассказывает нам о том,

…

В тексте рассматривается вопрос о …

В статье дается оценка….

В произведении представлена точка

зрения автора на…

Статья посвящена проблеме..

-

Третий абзац.

Отражение позиции автора исходного

текста:

Автор исследует проблему..

Автор поднимает проблему..

Желание автора побудить читателя к …

Автор хочет заинтересовать читателя…

-

Четвертый абзац. (Первый аргумент)

-

Пятый абзац. Второй аргумент.

Собственное мнение по сформулированной

проблеме.

Я вполне согласен с желанием автора…

Я часто задумывался над проблемой..

Не могу не согласиться с мнением

автора..

Но в одном могу поспорить с автором…

Возможно цитирование основной мысли

текста.

-

« …….» Я по этому поводу думаю..

Изложение основных подходов к решению

проблемы.

-

В настоящее время в … нет единого

мнения по поводу данной проблемы. Можно

выделить (автор выделяет) несколько

подходов к ее решению..

Изложение сущности различных точек

зрения..

-

Существует несколько точек зрения

на проблему. Я, например, … -

В современной жизни особенную остроту

принимает проблема..

.

-

Заключение.

Обобщающий вывод по теме.

Чему учит текст? Что нового или

интересного узнали из текста? К чему

призывает автор текста и читатель?

ЧАСТЬ «С»

Основные требования: 150 слов, 6 абзацев

Еше раз о семи абзацах!

ЧТО ТАКОЕ

ПРОБЛЕМА?

Проблема – это сложный теоретический

или практический вопрос, требующий

решения, исследования.

Определяя проблему, вы должны задуматься

над тем, каким образом СОДЕРЖАНИЕ ТЕКСТА

КАСАЕТСЯ ВАС, ДРУГИХ ЛЮДЕЙ, ВСЕГО

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. Описанная в тексте

конкретная ситуация, факты чьей-то

биографии – это иллюстрация, частный

случай, пример проявления абстрактной

идеи. ПОЭТОМУ: формулируйте проблему

так, чтобы она охватывала не только

случай, рассмотренный в тексте, но и

многие подобные ситуации.

Поскольку слово проблема

регулярно используется в сочинениях,

поэтому следует обратить внимание на

особенности употребления этого

существительного в контексте.

Сложная, трудная, важная, серьезная,

глубокая, основная, главная, актуальная,

злободневная, острая, политическая,

национальная, международная … ПРОБЛЕМА.

ПРОБЛЕМА чего: войны, мира, экономики

,воспитания образования.

Постановка, изучение, исследование ,

рассмотрение, обсуждение, важность,

сложность какой-либо ПРОБЛЕМЫ.

Уделить внимание какой-либо проблеме.

Над какой-либо проблемой думать,

работать.

Какая-либо ПРОБЛЕМА возникает, встает,

представляет интерес, заслуживает

внимание, ждет решения.

ЧТО ЗНАЧИТ

«ПРОКОММЕНТИРОВАТЬ» ПРОБЛЕМУ?

Глагол комментировать означает

«объяснить, пояснить». Следовательно,

здесь требуются ваши мысли по поводу

сформулированной проблемы текста.

Подумайте о том, насколько актуально

то, о чем пишет автор;

кому и в каких ситуациях

приходится сталкиваться с подобной

проблемой;

если это возможно, коснитесь

«истории вопроса», то есть коротко

расскажите о том, как эту

проблему пытались решить иные авторы;

Существует как минимум ДВА способа

изложения материала:

-

от частных фактов (комментарий) к

формулировке проблемы. Например:

Развитие цивилизации уже давно

перешагнуло тот рубеж, за которым

осталось гармоничное сосуществование

природы и человека. Сегодня, когда

загрязняются вода и воздух, пересыхают

реки, исчезают леса, люди с тревогой

смотрят в будущее и все чаще задумываются

о трагических последствиях своей

деятельности.

Текст В.Пескова посвящен проблеме

экологии и призывает каждого из нас

осознать ответственность за неразумное

вмешательство человека в жизнь природы.

-

От формулировки проблемы – к комментарию:

Отчего в нашей стране, обладающей

богатыми природными ресурсами и огромным

интеллектуальным потенциалом, большая

часть населения живет бедно? На этой

сложной проблемой размышляет В.Тимофеев.

Надо сказать, что затронутая автором

проблема имеет многовековую историю.

Вспомните хотя бы историю из «Повести

временных лет» о том, как древние русичи

приглашали варяжских князей на обильную

и богатую землю, в которой не было

порядка. Вот уже много лет не одно

поколение наших современников задается

вопросом: «Почему наша жизнь так далека

от совершенства?»

КАК ВЫЯВИТЬ

ПОЗИЦИЮ АВТОРА?

Если проблема текста – это вопрос,

то позиция автора – это ответ на вопрос,

поставленный в тексте. Таким образом,

формулируя проблему в виде вопроса, вы

должны точно знать, как автор на него

отвечает. Например:

Рассказывая о судьбе А.Ф.Лосева,

автор убеждает нас в том, что только

сила духа и вера в добро могут помочь

человеку преодолеть все жизненные

невзгоды и воплотить свои заветные

мечты в жизнь.

Если позиция автора в публицистическом

тексте обычно выявлена четко и ясно, то

в художественном тексте позиция автора

не ясно выражена. Постарайтесь ответить

на вопрос: что хотел сказать автор своим

читателям, создавая текст? Как автор

оценивает описываемую ситуацию, поступки

героев?

Будьте внимательны! От вас требуется

не сформулировать позицию автора

«вообще», а показать его мнение по

выделенной и прокомментированной вами

проблеме!

КАК АРГУМЕНТИРОВАТЬ

СВОЮ ПОЗИЦИЮ?

В этой части работы вы должны строго

следовать правилам построения

текста-рассуждения. Цель данного типа

речи – убедить адресата в чем-либо,

укрепить или изменить его мнение. Для

этого используется логически стройная

система доказательств. Типичное (полное)

рассуждение строится по схеме, в которой

выделяется три части:

-

Тезис (положение, которое надо доказать);

-

Аргументация (доказательство, доводы);

-

Вывод (общий итог);

ТЕЗИС – это главная мысль (текста

или выступления), выраженная словами,

главное утверждение оратора, которое

он старается обосновать. Чаще всего

тезис развертывается поэтапно, поэтому

может показаться, что автор выдвигает

несколько тезисов. На самом деле

рассматриваются отдельные части

(стороны) главной идеи.

Для того чтобы выделить тезис из

высказывания большого объема, можно

пользоваться следующим алгоритмом:

-

Прочитать текст и разделить его на

структурные части; -

Ориентируясь на сильные позиции текста

(подзаголовки, абзацы), выписать из

каждой части предложения, выражающие

главное суждение (часть тезиса), отделить

их от доказательств; -

Соединить смысловыми союзами (если,

чтобы и т.д.) выделенные части тезисы

и сформулировать его целиком.

Тезис подчиняется следующим правилам:

-

формулируется четко и недвусмысленно;

-

на протяжении всего доказательства

остается одним и тем же; -

его истинность должна была доказана

неопровержимо;

В нашем случае тезис – это главная мысль

автора текста, которую вы стараетесь

обосновать, доказать или опровергнуть.

Аргументы – это доказательства,

приводимые в поддержку тезиса: факты,

примеры, утверждения, объяснения – все,

что может подтвердить тезис.

От тезиса к аргументам можно поставить

вопрос почему?, а аргументы

отвечают: «Потому что…»

Тезис: Чтение художественной литературы

необходимо.

Аргументы:

-

чтение расширяет наш кругозор, углубляет

знания о мире и человеке; -

чтение художественных произведений

пробуждает эмоции; -

чтение приносит людям утешение;

-

художественная литература рождает в

человеке добрые чувства; -

художественная литература воспитывает

человека, делает его лучше;

Вывод: Художественная литература – это

могучее средство духовного и

интеллектуального обогащения человека.

Типична ошибка: Если вы поддерживаете

позицию автора, не следует специально

анализировать его аргументы. … Для

подтверждения своей позиции автор

использует такие аргументы, как…. Не

тратьте драгоценное время экзамена на

работу, которая не предусмотрена

заданием!

Аргументы «за» должны быть:

-

правдивыми, опираться на авторитетные

источники; -

доступными, простыми, понятными;

-

отражающими объективную реальность,

соответствующие здравому смыслу;

Аргументы «против» должны убедить в

том, что аргументы, приводимые в поддержку

критикуемого вами тезиса, слабые, не

выдерживают критики. В случае несогласия

с автором вам придется выстраивать

опровергающую аргументацию, что требует

от пишущего такта, подчеркнутой

корректности (кстати, необходимость

этической корректности в сочинении

особо подчеркнута в критериях оценки

части «С»).

Помните важное правило аргументации:

Аргументы надо приводить в системе, то

есть надо продумать, с каких аргументов

начать и какими аргументами закончить.

Необходимо располагать аргументы таким

образом, чтобы их доказательная сила

возрастала. Помните, что последний

аргумент фиксируется в памяти лучше,

чем первый. Следовательно, конечный

аргумент должен быть самым сильным.

Например, Мне кажется, трудно не

согласиться с основной мыслью автора:

люди (особенно это касается ученых) не

должны терять «живость восприятия»

окружающего. Во-первых, мир

вокруг нас чрезвычайно разнообразен

и часто опровергает, казалось бы,

незыблемые закономерности, установленные

человеком. Во-вторых, большинство

величайших открытий было сделано

учеными, которых порой считали безумными

чудаками. На самом же деле Коперник,

Эйнштейн, Лобачевский доказали людям,

что их особое видение мира не только

имеет право на существование, но и

открывает новые горизонты науки. И,

наконец, непосредственность

восприятие мира, умение удивляться не

позволят человеку утратить связь с

действительностью, превратить все

вокруг в сухую, безжизненную схему.

Внимательный, любознательный человек,

говорит нам автор, должен видеть жизнь

во всей ее полноте. Именно такому человеку

приходит на помощь случай и мир готов

открыть все свои тайны.

Итак, ваши аргументы должны быть

убедительными, то есть сильными, с

которыми все соглашаются. Конечно,

убедительность аргумента – понятие

относительное, поскольку зависит от

ситуации, эмоционального состояния,

возраста, пола, адресата и других

факторов. В то же время можно выделить

ряд типовых аргументов, которые считаются

сильными в большинстве случаев. К сильным

аргументам относят:

-

научные аксиомы;

-

положения законов и официальных

документов; -

законы природы, выводы, подтвержденные

экспериментально; -

заключения экспертов;

-

ссылки на признанные авторитеты;

-

статистические данные;

Приведенный перечень больше

подходит для подготовки публичного

выступления. При написании

сочинений-рассуждений чаще всего

используются следующие аргументы:

-

ссылки на авторитетных людей, цитаты

из их трудов; -

пословицы и поговорки, отражающие

народную мудрость, опыт народа; -

факты, события;

-

примеры из личной жизни и жизни

окружающих; -

примеры из художественной литературы;

Ссылки на авторитет:

Гениальный русский ученый Д.И.Менделеев

однажды сказал, что…

Еще Петр I говорил,

что..

Любой историк скажет вам, что…

Большинство врачей скажет вам, что…

Как установлено японскими учеными…

Этические доводы призывают к общности

нравственных, морально-этических

принципов убеждающего и убеждаемых.

Эти аргументы призваны заставить

адресата «примерить ситуацию на себя»,

отождествить себя с другим человеком,

принять его систему ценностей, сострадать,

сопереживать ему или отвергнуть позицию

другого, осудить его поступки, поведение.

Отвергая свое тождество с некой личностью,

мы отвергаем и ту систему ценностей,

которой эта личность руководствуется.

Обычно объектами сопереживания являются

люди, а объектами осуждения – отвлеченные

понятия: жестокость, эгоизм, ханжество

и т.п.

В заключении необходимо напомнить,

что все части сочинения взаимосвязаны.

Неверно определив проблему текста, вы

ставите под угрозу всю работу! Перечитайте

текст, проверьте, насколько логика

вашего сочинения соотносится с

рассуждениями автора.

Ошибки:

-

Речевые ошибки.

Ошибки, связанные с неверным или не с

самым удачным употреблением слов или

фразеологизмов. Эксперты ЕГЭ оценивают

соблюдение речевых (лексических) норм

по критерию 10: если в работе допущено

более трех ошибок, экзаменуемый вместо

возможных двух получает ноль баллов.

Нарушение коммуникативной точности

высказывания:

-

Употребление слова и фразеологизма в

несвойственном им значении:

Это слово не имеет в русском языке

прототипа. Наши чиновники подлизываются

к мэру. Эти примеры обличают поэта как

романтика. Славка выступает в этом

тексте в роли патриота-трудоголика.

Лень – это монстр современной молодежи.

-

Смешение паронимов (однокоренных или

сходно звучащих слов с различными

значениями):

Книга дает гормональное воспитание

человеку. Кристаллическая честность.

Он не хотел лечиться от алкоголя. Автор

злостно обличает равнодушных людей.

-

Плеоназм (ошибка, состоящая в употреблении

лишнего слова):

Немецкая Германия. Рабочий пролетариат.

В сельской деревне. Но эти герои только

пустословят и болтают. Мать стояла тихо

и молча. Денежный штраф.

-

Нарушение привычной лексической

сочетаемости слов:

Нервы и волнения переполнили автора.

У нас сегодня опасное и невоспитанное

подростковое поколение. Сын бессовестно

обращается с матерью. Каждое слово имеет

свою непревзойденную историю.

-

Стилистические ошибки.

-

Ошибки вследствие смешения лексики

разных исторических и социальных эпох:

-

Когда-то Мармеладов имел работу, но

его сократили.

-

Смешение выражений разных стилей,

немотивированное использование

диалектных, просторечных выражений,

что противоречит нормам литературного

языка:

Подобным жмотом показал Гоголь

Плюшкина. Нам необходимо набивать голову

знаниями. Шариков, получив некоторую

власть, стал беспредельщиком.

Я маленько не согласна с точкой зрения

автора.

-

Синтаксические ошибки.

-

Нарушение норм управления.

-

Нарушение норм согласования между

подлежащим и сказуемым. -

Неверный порядок слов в предложении.

-

Смешение прямой и косвенной речи.

-

Нарушения в предложениях с деепричастным

оборотом.

-

Комментируя этот текст, мне кажется,

что автор любит путешествовать. Подив

по музеям, путешественнику стало скучно

смотреть на все эти физические ценности.

Не заботясь о памятниках малых народов,

они могут исчезнуть с лица земли. Автор

убеждает, что, познавая культуру другого

народа, посещение музеев не будет иметь

особого смысла.

-

Ошибки в построении сложного предложения.

За подвиг ученого он был удостоен

орденом. В подтверждение этому приведу

такой эпизод. Хорошим примером этой

проблеме является наш общественный

транспорт. Те, кто любят литературу,

знают это имя. Д. Лихачев заостряет

внимание на проблему национализма.

-

Грамматические ошибки.

-

Нарушение норм словообразования.

-

Нарушение норм формообразования.

-

Нарушение норм синтаксической связи

слов в словосочетаниях и предложениях. -

Недочеты при образовании форм тех или

иных частей речи также разнообразны

и многочисленны.

-

Петруша Гринев сначала тоже был

недорослью. Более худшего примера не

привести. Можно рассказать о судьбе

обоих сестер. Ветерану хотелось слов

без фальша.

-

Словообразовательные ошибки – результат

словотворчества с нарушением норм:

Стесняемость, стыдьба, стыдство за

бедный мир матери. Оплошки героев.

Бороться с нахальностью трудно.

Просторечивые слова. По асфальтной

дороге. Надо понять, что все это не зазря

делалось.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

18.05.20154.13 Mб56Дубровский. Лечебная физическая культура.pdf

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Учимся говорить правильно.

Исправляем речевые ошибки

Предлагаемые задания помогут школьникам научиться находить, классифицировать, исправлять речевые ошибки и недочеты.

1. Эта модель демонстративная, она не продается.

2. Я занял соседу тысячу рублей до февраля.

3. Мальчик ничего не отвечал, а только хлопал очами.

4. Суд признал его виноватым в совершении преступления.

5. Его отец был настоящим полиглотом: он мог подробно и обстоятельно ответить на вопрос из любой области знаний.

6. Спасатели увидели, что в море утопает человек.

7. Раненый князь Андрей упал ничком. Очнувшись, он увидел высокое, бесконечное небо.

8. Теща Катерины постоянно учила жизни домочадцев.

9. Наши товары импортируются во многие страны мира.

10. Я перешел на более экономический тариф.

1) Отметьте предложения, в которых какое-либо слово употреблено в несвойственном ему значении. (2, 5, 7, 8, 9.)

1) Отметьте предложения, в которых какое-либо слово употреблено в несвойственном ему значении. (2, 5, 7, 8, 9.)

2) Отметьте предложения с нарушениями стилистической сочетаемости. (3, 6.)

3) Отметьте предложения, в которых следовало бы вместо слова употребить его пароним. (1, 4, 10.)

4) Запишите исправленные варианты.

Ответы: 1 – демонстрационная, 2 – одолжил или дал в долг, 3 – хлопал глазами, 4 – виновным, 5 – энциклопедистом, 6 – тонет, 7 – упал навзничь, 8 – свекровь, 9 – экспортируются, 10 – экономичный.

1. Разговор с этим человеком играл важное значение.

2. Красивые портьеры украшали комнату.

3. Я хочу поднять тост за здоровье именинника.

4. Содержимое пакета нужно залить горячим кипятком.

5. Чтобы увеличить впечатление читателя, автор ведет повествование от первого лица.

6. В повести Гоголя «Шинель» повествуется о жизни чиновника Башмачкина.

7. Наше агентство предоставляет студентам много свободных вакансий.

8. Эта победа досталась мне дорогой ценой.

9. Ты не видишь очевидных фактов.

10. В этом магазине дорогие цены.

1) Отметьте предложения с нарушением лексической сочетаемости. (1, 3, 5, 10.)

2) Отметьте предложения, в которых рядом употреблены однокоренные слова. (2, 6, 9.)

3) Отметьте предложения, в которых употреблены лишние слова. (4, 7.)

4) Запишите исправленные варианты.

Ответы: 1 – играл важную роль или имел большое значение, 2 – великолепные портьеры, 3 – поднять бокал или произнести тост, 4 – горячей водой или кипятком, 5 – чтобы усилить впечатление, 6 – рассказывается о жизни, 7 – много вакансий, 9 – ты не замечаешь, 10 – высокие цены.

1. Именно Софья пустила слух о том, что Чацкий с ума спятил.

2. Мой брат закончил школу с медалью.

3. Ты довел меня до белого колена.

4. В магазины города было завезено тридцать тонн морковки.

5. Наша физичка заболела, поэтому занятие перенесли.

6. От длительного перехода я так устал, что был ни жив ни мертв.

7. Уважаемые студенты! Срочно сдайте зачетки в деканат.

8. Я скрипя сердцем подписал этот договор.

9. Суд принял решение о дележе имущества между супругами.

10. Сестра лила крокодиловы слезы, когда героиня фильма погибла.

1) Отметьте предложения с нарушением формы фразеологизма. (3, 8.)

2) Отметьте предложения с неверным употреблением фразеологизмов. (6, 10.)

3) Замените разговорные и просторечные слова и выражения в предложениях на нейтральные. (1, 2, 4, 5, 7, 9.)

4) Запишите исправленные варианты.

Ответы: 1 – лишился рассудка, 2 – окончил, 3 – до белого каления, 4 – моркови, 5 – учитель физики, 6 – от длительного перехода я сильно устал (ни жив ни мертв от страха), 7 – зачетные книжки, 8 – скрепя сердце, 9 – о разделе, 10 – горько плакала.

1. Онегин думает, что не может больше полюбить, и ошибся.

1. Онегин думает, что не может больше полюбить, и ошибся.

2. Мама закутала дочку в шаль и унесла ее.

3. Наше издательство выпустило книгу, которая была популярна среди читателей, которые любят детективы.

4. Автор заставляет задуматься о последствиях своих поступков.

5. Катерина хочет, чтобы муж взял ее с собой, но Тихон отказался.

6. Герой уходит в другой мир, а потом герой разочаровывается в нем.

7. Этот прибор, появившийся на прилавках магазинов, специализирующихся на продаже техники, облегчающей домашнее хозяйство, был оценен многими покупателями.

8. Герой не любит говорить о прошлой жизни, и поэтому его не поняли.

9. Когда я впервые читал эту книгу, я вспомнил лето, когда я ездил к морю.

10. Чацкий хочет изменить жизнь фамусовской Москвы, и это ему частично удается.

1) Отметьте предложения с нарушением видо-временной соотнесенности глагольных форм. (1, 8, 9.)

2) Отметьте предложения, в которых неудачно употреблены местоимения. (2, 4.)

3) Отметьте неудачно построенные предложения. (3, 7, 9.)

4) Отметьте предложения с неоправданным повторением слов. (6, 9.)

5) Запишите исправленные варианты.

Ответы: 1 – Онегин думает. … и ошибается, 2 – и унесла девочку, 3 – среди читателей, любящих детективы, 4 – о последствиях поступков, совершаемых человеком, 5 – но Тихон отказывается, 6 – герой уходит в другой мир, но потом разочаровывается в нем, 7 – этот прибор, появившийся на прилавках магазинов, которые специализируются на продаже облегчающей домашнее хозяйство техники, был оценен многими покупателями, 8 – его не понимают, 9 – читая впервые эту книгу, я вспомнил о своей летней поездке к морю.

Нередко мастера слова в своих произведениях отступают от речевых норм, добиваясь определенного художественного эффекта. Найдите в приведенных фрагментах литературных произведений отступления от речевых норм и скажите, какого эффекта достигают авторы.

1. Вся комната янтарным блеском озарена.

Веселым треском трещит затопленная печь…

(А.Пушкин. Зимнее утро)

(Прибегая к тавтологии треском трещит, автор передает звук, который слышит лирический герой стихотворения.)

2. Сквозь волнистые туманы пробирается луна,

На печальные поляны льет печально свет она.

(А.Пушкин. Зимняя дорога)

(Тавтология (на печальные поляны льет печально свет она) помогает автору сконцентрировать внимание читателя на эмоциональном состоянии лирического героя.)

3. На миг умолкли разговоры;

Уста жуют.

(А.Пушкин. Евгений Онегин)

(Сочетание слов разных стилей (уста жуют) создает комический эффект.)

4. И мы плывем, пылающею бездной

Со всех сторон окружены.

(Плеоназм (со всех сторон окружены) подчеркивает полную погруженность лирического героя в мир сна.)

5. Идет-гудет Зеленый шум,

Зеленый шум, весенний шум.

(Н.Некрасов. Зеленый шум)

(Сочетание противоречивых по значению слов Зеленый шум (катахреза) помогает автору создать единый зрительно-слуховой образ; лексический повтор в первой и второй строках привлекает внимание читателя к этому образу.)

VI. Отредактируйте фрагмент сочинения.

Все образы поэмы, изображенные Гоголем, по-своему интересны.

Читатель, читая страницу за страницей, смеется над вычурным Маниловым, над брутальным Собакевичем, над тупой Коробочкой, над постоянно врущим пройдохой Ноздревым, а скряга Плюшкин, собирающий всякий хлам, – это вообще что-то. Но особенно привлек мое внимание Чичиков, чем-то похожий и в то же время непохожий на других героев поэмы.

Чичиков похож на Манилова тем, что умел подлизаться к нужным людям, похож на Собакевича тем, что может настаивать на своем, похож на Ноздрева тем, что придумывает всякие аферы, похож на Коробочку и Плюшкина тем, что кладет нужные и ненужные вещи в ящичек.

Но в то же время Чичиков существенно отличается от других героев поэмы. Если герои-помещики тунеядствуют, то Чичиков постоянно ставит перед собой новые цели и пытается их достичь. Уже в детстве он был бизнесменом, умел выгодно вложить деньги и получить навар. Так, когда он учился в школе, он продавал булочки, которые он покупал заранее, голодающим товарищам и извлекал из этого выгоду.

Но в то же время Чичиков существенно отличается от других героев поэмы. Если герои-помещики тунеядствуют, то Чичиков постоянно ставит перед собой новые цели и пытается их достичь. Уже в детстве он был бизнесменом, умел выгодно вложить деньги и получить навар. Так, когда он учился в школе, он продавал булочки, которые он покупал заранее, голодающим товарищам и извлекал из этого выгоду.

Но когда герой стал взрослым, ни одно его дело не выгорело. Скорее всего, Гоголь наказывает своего героя за то, что при всех своих деловых качествах он человек безнравственный. Так, например, он не помог своему старому учителю, который считал Павлушу лучшим учеником; работая в казенной палате, он, добиваясь повышения, обманул повытчика и его дочь.

Наверное, автор ценил нравственное начало в людях, поэтому не дает планам непорядочного человека осуществиться…

Примерный исправленный вариант

Все образы поэмы, созданные Гоголем, по-своему интересны. Читая страницу за страницей, мы смеемся над манерным Маниловым и грубым Собакевичем, над глупой Коробочкой и постоянно лгущим плутом Ноздревым; а скупец Плюшкин, собирающий ненужные вещи, производит особое впечатление. Но больше всего привлекает мое внимание Чичиков, чем-то похожий на других героев поэмы, но в то же время отличающийся от них.

Чичиков напоминает Манилова тем, что может войти в доверие к нужным людям; умение героя настоять на своем роднит его с Собакевичем; подобно Ноздреву, Чичиков придумывает разные аферы; а хранение нужных и ненужных вещей в ящичке сближает героя с Плюшкиным и Коробочкой.

Но, в отличие от бездельничающих помещиков, Чичиков постоянно ставит перед собой новые цели и пытается их достичь. Уже в детстве он делец, умеющий выгодно вложить деньги и получить прибыль. Так, еще будучи школьником, он продает купленные заранее булочки голодным товарищам и извлекает из этого выгоду.

Однако повзрослевшему герою не удается добиться успеха ни в одном деле. Скорее всего, Гоголь наказывает Чичикова за то, что при всех своих деловых качествах герой – человек безнравственный. Так, например, Чичиков отказывает в помощи своему старому учителю, считавшему Павлушу лучшим учеником; служа в казенной палате и добиваясь повышения, герой обманывает повытчика и его дочь.

Наверное, автор ценит нравственное начало в людях, поэтому не дает планам непорядочного человека осуществиться…

Типы и виды речевых ошибок в русском языке: примеры и исправления

Речевые ошибки случаются у каждого, если не во взрослом, то в детском возрасте. Возникают они, когда не соблюдаются лексические, либо стилистические языковые нормы.

Это отдельная категория наряду с грамматическими, этическими, орфографическими, логическими, фактическими, пунктуационными ошибками русского языка.

О том, какие бывают речевые ошибки, как их не допускать в своей речи, мы и поговорим.

Что такое речевая ошибка

Речевая ошибка — это неправильное употребление слов. В отличие, например, от грамматической, ее можно увидеть только в контексте.

Ошибки делают нашу речь неточной, некрасивой и даже непонятной.

Это может быть неправильное применение синонимов, антонимов, омонимов, неудачное употребление выразительных средств, неуместное использование диалектизмов, жаргонизмов, а также плеоназм (наличие в высказывании слов, имеющих одно и то же значение) и тавтология (повторение одинаковых или однокоренных слов).

Для наглядности классификация речевых ошибок по видам, с примерами и исправлениями, представлена в таблице:

Вот еще показательные примеры предложений с речевыми ошибками:

- Ему захотелось заглянуть на небо (неразличение оттенков значения слова, вносимых приставкой или суффиксом, правильно-взглянуть).

- Мы назначили встречу после дождичка в четверг (искажение образного значения фразеологизма в неудачно сформулированном контексте).

- Прозвучал не грустный, но и не минорный мотив (неверное построение антитезы и выбор антонимов).

- В этом пространстве располагался офис (ошибочный выбор синонима, правильно-помещение).

- Этот писатель написал много замечательных рассказов (тавтология — повторение близких по смыслу слов).

- Дождь шел всю ночь. Дождь даже не собирался заканчиваться (неоправданные повторения слова).

- Когда я вышел на улицу, то встретил своих друзей. Когда мы поболтали, я пошел в школу (однообразие в составлении предложений).

Если умные взрослые способны контролировать свою речь, то у детей это процесс иного рода. Богатый русский язык дает широкий простор для неуемной детской фантазии и творчества.

Детское словотворчество, результат которого хоть и не соответствует языковым нормам, но в полной мере раскрывает, по словам К. И. Чуковского, творческую силу ребенка, его поразительную чуткость к языку.

Особенно часто речевые ошибки можно встретить у младших школьников. Окунаясь с головой в процесс познания, они допускают их, не задумываясь, на ходу исправляют, совершают новые и так постигают все премудрости родного языка.

Самые распространенные у них ошибки в речи — это:

- неправильное склонение по падежам (исполнение мечт);

- неверное употребление слов во множественном или единственном числе (одна качель);

- произвольное словообразование (дватый вместо второй);

- неточное использование предлогов (ходили в концерт).

В целом, допускаемые учащимися речевые ошибки можно подразделить на типы: лексико — стилистические, морфолого — стилистические, синтаксисо — стилистические.

Лексико-стилистические ошибки

К ним относятся повторения слов, употребление их в неточном значении, использование просторечий. Например:

- Ежик смешно пыхтел. Витя налил ежику молока. В комнату забежала собака, и ежик свернулся клубком.

- Мама одела плащ и пошла на работу.

- Полкан плелся взади.

Морфолого-стилистические ошибки

В этой группе — неправильно образованные слова. Например:

- он хотит;

- это ихний;

- работают малярщики;

- идут трудящие;

- крыша текет;

- много делов.

Синтаксисо-стилистические ошибки

Эти ошибки встречаются в словосочетаниях и предложениях из-за перестановки слов, несогласованности между словами, неправильных границ, неверного употребления местоимения. Например:

- Только под ногами шелестела листва.

- Вся компания дружно встретили Новый Год.

- Когда ребята пришли к реке. Там было много народу.

- Папа, когда пришел домой, он был очень уставшим.

Причины речевых ошибок

Почему мы совершаем ошибки в своей речи?

Причинами речевых ошибок принято считать:

- влияние среды;

- низкий уровень речевых навыков;

- индивидуальные особенности речи.

Речь окружающих оказывает влияние и на нашу речь. Это может быть диалектная, просторечная лексика (одежа, скипятить, послабже), а также не всегда соответствующая нормам литературного языка речь средств массовой информации.

Неправильное употребление лексических средств выразительности, непонимание значения употребляемых слов, склонение несклоняемых существительных и неверное согласование с ними прилагательных, ошибки типа “масло масляное”, несочетаемые слова — все это говорит о невысоком уровне речевых навыков.

Индивидуальные особенности речи, связанные с отклонением от норм литературного словоупотребления, могут выражаться в неуместном повторении какого-либо слова или выражения, склонности к использованию иностранных слов в разговоре, постоянном проглатывании слов в предложениях.

Как избежать ошибок в речи

Чтобы ваша речь не резала слух окружающим, попробуйте следующее:

- Изучите разные виды речевых ошибок и постарайтесь от них избавиться.

- Если у вас есть сомнение в правильности того или иного высказывания, лучше переформулируйте его.

- Если вам предстоит речь перед аудиторией, уточните все сомнительные моменты с помощью словарей, толкового, орфоэпического, сочетаемости слов русского языка, антонимов, синонимов, омонимов, иностранных слов и др.

- Больше читайте художественную литературу.

- Общайтесь с образованными людьми, культуре речи которых можно поучиться.

А самое главное — не оставайтесь равнодушными к качеству своей речи, меняйтесь, стремитесь к лучшему.

Так ли важно соблюдать культуру речи

Небрежная речь, изобилующая ошибками, как и неряшливость в одежде, производит неблагоприятное впечатление. Согласитесь, что человеку с такими качествами, трудно избегать помех в общении, выстраивать гармоничные отношения с окружающими.

И, напротив, овладение культурой речи позволяет повысить уровень любой сферы жизни, будь то карьера, семья или саморазвитие. Через речь проявляются культивируемые человеком ценности: нравственные, научные, философские.

Услышав, как человек говорит, можно сразу понять, с кем имеешь дело. Уважение к себе и к окружающим — это тоже о культуре речи.

Как говорит! Хотите слышать такое в свой адрес? Работайте над ошибками. 🙂

Библиотека

Речевые ошибки: что это такое и как с ними бороться

Даже взрослые люди зачастую допускают речевые ошибки. Бороться с ними не просто, потому что на конкретные правила чаще всего опереться невозможно, а «чувство языка» развито не у всех. Легче всего речевые ошибки не исправлять, а предупреждать. Это статья для родителей школьников, но полезна она будет всем, кто не может похвастаться абсолютной грамотностью.

Что такое «речевые ошибки» и какими они бывают?

Дети — созидатели по натуре, там, где взрослый задумается, какое употребить слово, ребёнок в творческом порыве придумает новое, к нему добавит приставку и суффикс и даже не заметит. Богатый русский язык даёт ребёнку огромный простор для творчества, а неочевидность некоторых правил позволяет педагогам собирать забавные коллекции ошибок. «Конятина», «надприсесть», «заобидеть» — эти милые слова — реальные примеры речевых ошибок, механизм возникновения которых в объяснении не нуждается, а вот о том, что с ними делать, мы поговорим дальше. Кстати, какие именно ошибки называют речевыми?

Существует множество классификаций, но мы остановимся на той, которая считается наиболее понятной, а именно на классификации, предложенной Фоменко. Виды ошибок в русском языке:

произносительные ошибки (орфоэпия);

лексические (нарушены лексические нормы);

К речевым ошибкам относятся только те, что появляются в устной речи, так что рассмотрим мы сегодня:

Ниже мы разберём каждый из пунктов и расскажем, как с такими типичными ошибками бороться и как их предупреждать.

Произносительные ошибки

«Колокол звонИт и телефон звонИт» — мнемоническая фраза, помогающая запомнить правильное ударение.

Орфоэпические ошибки — это ошибки в произношении слов и постановке ударения. Орфоэпия для речи устной так же важна, как орфография для речи письменной. Самые распространенные орфоэпические ошибки у младших школьников случаются в следующих словах:

Совет: медленно проговаривайте с ребёнком слова и не ругайте его, если он вернётся к привычному, неправильному произношению. Избавление от устоявшегося в голове шаблона — дело не быстрое.

Сюда же относятся все виды акцентологическиех ошибок, то есть ошибкок в ударении. Дети зачастую руководствуются интуицией, расставляя ударения, а в русском языке, в отличие от, к примеру, итальянского, где существуют чёткие правила, ударение свободное и не всегда с ним легко определиться. Чаще всего ошибки в ударениях делают в этих словах:

Совет: определиться с правильным ударением ребёнку помогут мнемонические «запоминалки». Можно найти в интернете готовые или придумать свои. А дальше поправлять, объяснять, повторять. В этом случае принцип «Повторение — мать учения» работает на двести процентов.

Лексические ошибки

Лексические ошибки — это нарушения лексической нормы, чаще всего использование слов в неправильных значениях, неверное смысловое согласование или искажение морфемной формы.

Использование слова в неверном значении. Это самая распространенная лексическая ошибка, бывает она трёх видов.

Смешение слов, близких по значению: «Будем бороться до последнего издыхания».

Смешение слов, близких по звучанию: экскаватор – эскалатор, корнет – кларнет, идейка – индейка, поступать – наступать.

Смешение слов, близких по значению и звучанию: абонент – абонемент, адресат – адресант, дипломат – дипломант, сытый – сытный, невежа – невежда.

Словосочинительство. Дети легко придумывают новые слова по аналогии с уже известными. Получается креативно, но неправильно. Примеры типичных ошибок: осетинец, подлючество, подгорцы, коровятина.

Нарушение правил смыслового согласования слов. Смысловое согласование — это взаимное сочетание смыслов слов.

К примеру, нельзя сказать: «Яркие серые стены», так как слово «яркие» противоречит слову «серые». «Мальчик бежал, прогуливаясь», — лексическая ошибка, невозможно «прогуливаться» (неторопливо, праздно гулять) и «бежать» одновременно.

К лексическим ошибкам относятся плеоназмы и тавтологии. Плеоназм – «дублирование смысла», словосочетание, в котором значение одного слова целиком входит в значение другого. Примеры: «молодой юноша», «аристократический принц», «ночная полночь», «огромный гигант».

Тавтология – словосочетание, части которого имеют один корень: «задали задание», «организаторская организация», «тёмная темнота».

Совет: расскажите ребёнку про «масло масляное» и поиграйте с ним в игру, где ему надо будет самому специально составлять плеоназмы и тавтологии. Вы можете поискать их в окружающей жизни (поверьте «бесплатные подарки» и «бизнес-ланчи для бизнесменов» только этого и ждут) или любым другим способом сконцентрировать на них внимание ребёнка.

Фразеологические

Фразеологизм, он же идиома — это устойчивое выражение, смысл которого не определяется смыслом отдельных слов, входящих в его состав. Часто эти выражения архаичные, к примеру, «За семь вёрст ходить, киселя хлебать», детям с ними справиться сложно. Фразеологические ошибки возникают, когда искажается форма фразеологизмов или они употребляются в несвойственном им значении. Ю. В. Фоменко предложил такую типологию:

изменение основы фразеологизма: «С корабля на бар» вместо «С корабля на бал»;

усечение фразеологизма: «Не хочу метать бисер» (фразеологизм: «метать бисер перед свиньями»);

расширение фразеологизма: «Работать засучив свои рукава» (фразеологизм: работать засучив рукава);

искажение грамматической формы фразеологизма: «Голод не тётенька». Правильно: «голод не тётка»;

контаминация (объединение) фразеологизмов: «Он произвёл на собравшихся большое влияние» (объединение фразеологизмов «произвести впечатление» и «оказать влияние»);

сочетание плеоназма и фразеологизма: «Уязвимая Ахиллесова пята»;

употребление фразеологизма в несвойственном значении: «Мы будем танцевать от корки до корки» (этот фразеологизм применяют к книгам, а не к танцам).

Совет: выясните вместе с ребёнком, откуда пришёл фразеологизм и что конкретно он означает, зачастую неправильное использование фразеологизмов — просто следствие непонимания.

Морфологические

Морфологические ошибки — это неверное образование формы слова при словоизменении. Когда к форме слова присоединяется не то окончание, которое нужно и т. п. Очень часто такие ошибки встречаются не только в речи школьников, но и у взрослых, солидных людей. Наиболее распространенными являются следующие виды.

Неверное окончание существительных множественного числа в родительном падеже. Не «картинков», а «картинок», не «петлей», а «петель».

Неправильное образование множественного числа существительных, обозначающих детёнышей животных, например: козлёнки, ослёнки, лошадята.

Ошибочное употребление несклоняемых имён существительных. «Он пришёл в пальте» вместо: «Он пришёл в пальто».

Неверное образование сравнительной степени прилагательного: лучшее, резчее, сладчее.

Совет: искореняются такие ошибки медленно и только многократным, терпеливым повторением. Объяснить ребёнку, почему множественное число родительного падежа от «носок» — «носков», а от «чулок» — не «чулков», а тоже «чулок» довольно сложно. Здесь как со «словарными» словами — только выучить.

Стилистические

Стилистические ошибки — это большой пласт ошибок, к которым часто относят и морфологические, и лексические, и синтаксические. Это ошибки, связанные с употреблением слов, грамматических форм, синтаксических конструкций без учёта их стилистической окраски.

Употребление слова без учёта эмоционально-экспрессивной или оценочной окраски: «Он вознёсся на лифте». Правильно: «Он поднялся на лифте». Слово «вознёсся» слишком торжественное для описания бытовой ситуации.

Употребление просторечных и диалектных слов и словосочетаний: «поклал», «ходют», «ездиют».

Неудачный порядок слов в предложении: «Бежит мальчик весело по лесу». Лучше: «Мальчик весело бежит по лесу». Когда ребёнок овладеет нормами языка, он сможет использовать порядок слов в предложении для усиления выразительности текста, но сначала нужно усвоить норму.

Повторы слов. Выше мы упоминали плеоназмы и тавтологию, к стилистическим ошибкам они тоже относятся.

Совет: если ребёнок не любит читать, то больше читайте ему вслух. Стилистические ошибки часто — следствие слабого чувства языка. Книги с этим помогут. Обращайте внимание ребёнка на то, что персонажи из разных слоёв общества говорят по-разному, на стилистические приёмы и смысл слов.

Как бороться с речевыми ошибкам

Речевые ошибки не так хорошо поддаются проработке в классе, как пунктуационные или орфографические, поскольку они очень индивидуальны. Если один ребёнок в классе говорит «поколодник» вместо «подоконник», то педагог не может сконцентрироваться на искоренении этой ошибки, оставив остальных детей без внимания. А сам ребёнок проработать речевые ошибки не сможет, потому что чётких правил, таких как в орфографии, в речи почти нет, а «чувство языка», которое помогает взрослым, у него пока развито слабо. Поэтому часто разбираться с речевыми ошибками приходится родителям. Как помочь ребёнку избавиться от речевых ошибок?

Читайте

Америку мы не откроем и первый совет будет классическим: больше читать. Читающие дети пассивно усваивают нормы языка, даже не понимая этого. Правила употребления слов и конструкций просто оседают в головах, пока юный читатель следит за сюжетом. Если ребёнок не любит читать, то организуйте семейные чтения вслух или читайте на ночь. Не бойтесь знакомить ребёнка с авторами, которых не причисляют к «детским». Тютчев, Пришвин, Чехов, Гумилёв подходят для семейного чтения. Да, они вызовут у ребёнка массу вопросов и это прекрасно, потому что наш следующий пункт…

Обсуждайте

Прочитанное, увиденное, осознанное — всё нуждается в обсуждении. Не поправляйте ребёнка, когда он увлечённо вам что-то рассказывает, не обрывайте его мысль, но, когда он закончит, обязательно мягко обратите внимание на проскользнувшие ошибки. Да и сами ошибки обсуждайте. Почему это слово уместно, а это нет, почему так можно говорить, а так нет. Акцентируйте внимание ребёнка на красоте речи и ее выразительности, но постарайтесь не превращать замечания в лекции.

Ребёнок — зеркало. Он копирует мимику родителей, их реакции и манеру говорить. Проанализируйте собственную речь, избавьтесь от просторечных слов и выражений и подайте ребёнку хороший пример. Результаты не заставят себя ждать.

Идите от противного

Если ребёнок никак не может справиться с какой-то ошибкой…начните ошибаться сами и попросите ребёнка вас поправлять. Дети очень любят чувствовать себя умнее взрослых, и это вам на руку. Сконцентрировавшись на том, чтобы подловить вас, ребёнок сам избавится от ошибки.

Пресловутое «чувство языка» действительно существует, и развить его помогают регулярные занятия. Педагог в классе ограничен временем урока и количеством учеников, но современные онлайн-платформы позволяют получить отличный результат за 15-20 минут занятий в день. Платформа iSmart разработана профессиональными педагогами, на ней более тысячи упражнений, отвечающих школьной программе. Заниматься ребёнок может самостоятельно, так как все задания озвучены, а первые результаты станут заметны уже через две недели занятий.

Заучивание стихов тренирует мозг так же, как изучение иностранного языка, расширяет словарный запас и учит ребёнка нормам литературного языка. Вот тут мы рассказывали, как быстро выучить стихотворение с ребёнком.

Речевые ошибки встречаются практически у всех детей, потому что сначала малыш осваивает язык, а уже потом узнаёт о грамматических нормах, и вам может потребоваться немало терпения, чтобы исправить ситуацию. Плохая новость: быстрого результата, скорее всего, не будет. Хорошая новость: ваши усилия даром не пропадут, грамотная речь останется с ребёнком навсегда.

Современные дети сталкиваются с задачей выучить тексты из школьной программы или пересказать содержимое учебника ежедневно. При этом объём нагрузки иногда даже не позволяет подготовиться заблаговременно. К сожалению, выучить любой текст за минуту почти невозможно, но существует множество вспомогательных техник, которые позволяют ребёнку и его родителям тратить минимум сил и получать отличный результат. В этой статье от iSmart вы узнаете, как быстро запомнить текст, заданный в школе.

Как мы учимся мыслить? Как ребёнок приобретает навыки восприятия и анализа окружающей действительности? Что происходит в детском мозге по мере развития когнитивных способностей и как дети и взрослые могут усилить когнитивный потенциал развития? Простыми словами о сложном в этой статье.

Голосование продлится с 15 октября по 5 ноября на платформе ДОБРО.РФ. Из 25 тысяч соискателей Международной премии #МЫВМЕСТЕ в финал вышли 300, и образовательная платформа iSmart среди них.

Развитая логика — важное качество, которое пригодится в жизни в любом возрасте и позволит не попадать под чужое влияние, грамотно вести спор, видеть перспективные варианты развития событий. Вот почему необходимо изучать логику.

По данным Всемирной организации аутизма, за последние 10 лет количество детей с аутизмом выросло в 10 раз. Детский аутизм считается тяжёлым нарушением психического развития. Существует несколько вариантов аутистических расстройств. В последнее время их все стали объединять под общей аббревиатурой РАС.

Головная боль родителей: зачем нужны ВПР и как к ним готовиться Многие родители произносят аббревиатуру ВПР почти с придыханием и делают тревожные глаза. Что их так в этом пугает? Объясняем, Всероссийские проверочные работы (ВПР) — стандартизированный мониторинг, который проводится во всех регионах России для оценки знаний школьников. Делимся опытом, как подготовиться к ВПР.

Как часто ребёнок слышит от взрослых фразу «Не спорь со мной»? А ведь умение спорить — это важный навык, который не раз и не два пригодится во взрослой жизни. Если дискуссия — это поиск общей истины, то полемика — умение красиво настоять на своём. Что такое полемика, как научиться искусству спора и зачем это нужно, читайте в нашей статье.

«И зачем нужны изложения?» — часто этот вопрос задают не только дети, но и взрослые. Зачем нужны изложения, как получать по ним пятёрки и каким должно быть идеальное изложение, читайте в этой статье.

Наверняка вы слышали мнение, что детей к школе готовить не следует. Довод в этом случае всегда один: «Зачем тогда нужна школа? Пусть там и учат». Ещё говорят, что детям, которые до первого класса научились читать, писать и считать, в школе скучно. Но есть у этой медали и обратная сторона. Поговорим о том, что такое подготовка к первому классу.

Давайте сначала разберемся: а зачем мы все нещадно мучаемся? Казалось бы, что может быть проще: отменить «домашку», да и дело с концом. И не придется больше детям и родителям тратить по 2-3 часа каждый день на домашнее задание. Но не все так просто.

У школьника «хромает» грамотность? Собрали эффективные методы, с помощью которых можно устранить пробел в знаниях. Как научиться писать без ошибок? Этот вопрос задают себе родители многих школьников, когда те приносят домой тетрадки с грамматическими ошибками. Начнем работу над их исправлением! Задумались, как помочь своим детям освоить азы грамматики? Просто следуйте нашим советам.

Почему дети не любят математику? Потому что она сложная. Не так просто научить ребенка математике, разобраться, как решать уравнения или переводить дроби в десятичные. Отрабатывая математические навыки, ребенку приходится решать сложные задачи. А если учесть, что только он поймет одну тему, за ней появляется другая не менее сложная, то становится ясно, почему дети не понимают математику. Что делать?

Как можно научить ребенка английскому языку? Есть несколько способов, с помощью которых его освоение будет не в тягость, а в радость. Читайте их в нашей подборке.

Когда-то давно у моей племянницы были большие проблемы с неравенствами. Казалось бы, простейшая тема: «17 > 5», «7 #образование

Даже взрослые люди зачастую допускают речевые ошибки. Бороться с ними не просто, потому что на конкретные правила чаще всего опереться невозможно, а «чувство языка» развито не у всех. Легче всего речевые ошибки не исправлять, а предупреждать. Это статья для родителей школьников, но полезна она будет всем, кто не может похвастаться абсолютной грамотностью.

«Тьютор» — этот запрос в «Яндексе» вводят 60-90 тысяч раз в месяц. Кто такие тьюторы, чем они занимаются и какова их роль в отечественном образовании, рассказываем в этой статье.

Нас окружает необъятное количество информации, поэтому жизненно важно уметь отличать достоверные данные от лживых, задавать правильные вопросы и отделять зёрна истины от плевел. Подчас с трудом справляемся мы сами, взрослые и умные люди, а нашим детям этот навык жизненно необходим. Что такое критическое мышление, как оно поможет в будущем, зачем оно нужно и как научить ребёнка мыслить критически, рассказываем в этой статье.

В 1907 году доктору Марии Монтессори было поручено ухаживать за группой детей с особенностями развития в римском районе Сан-Лоренцо. Одна из первых женщин-врачей Италии, она с детства отличалась развитой наблюдательностью, склонностью к системному мышлению и высокой эмпатией. Окружив детей заботой, она постаралась сделать среду благоприятной для развития познавательных навыков, и результаты превзошли все ожидания. Именно в римских трущобах был сформирован основной принцип системы Монтессори: «Ребёнок может учиться сам, взрослому необходимо создать среду побуждающую инициативу ребёнка к обучению».

Близится новый учебный год, а это значит, что бессонные ночи над тетрадями и учебниками впереди не только у школьников и их родителей, но и у учителей. Учительский труд – это часы подготовки, сами уроки, проверка тетрадей и многое другое. Как упростить хотя бы часть работы учителя? На помощь приходит образовательная онлайн-платформа iSmart – отличный инструмент для учителей начальной школы. В статье узнаете, как педагоги могут использовать iSmart в своей работе, чем интересна и полезна платформа и почему педагоги с удовольствием используют её возможности.

«У двух шофёров есть брат Андрей, а у Андрея братьев нет. Как же это так?» Сможете найти ответ на эту задачу? А ваш ребёнок сумеет её решить? Давайте разберёмся, зачем решать задачки на логику.

источники:

http://kakgovorit.ru/rechevye-oshibki

http://ismart.org/capabilities/library/rechevye-oshibki-chto-eto-takoe-i-kak-s-nimi-borotsya/

вернуться на страницу «Культура речи«, «Таблицы«, «Лексика в таблицах«, на главную

Речевые ошибки – одна из самых проблемных тем. Да, надо работать над своей речью, совершенствовать культуру речи, знать типы речевых ошибок. Но что делать, если уже в данную минуту надо выполнить задание: 1. обнаружить речевые ошибки и 2. исправить их?

Вот ситуация, когда полезно впасть в детство: превратиться в пятилетнего почемучку. В предложении почти все слова связаны друг с другом, то есть от одного слова можно поставить вопрос к другому.

Пример №1: «Постоянно проявлять заботу и помощь о пожилых людях»

Проявлять когда? – постоянно; проявлять что? – заботу; проявлять что? – помощь. Упс! Помощь оказывают, а не проявляют. Слова заботу и помощь нельзя включать в ряд однородных членов предложения.

Исправление: «Постоянно проявлять заботу о пожилых людях и оказывать им помощь»

Пример №2: «Татьяна и Владимир познакомились, когда оба были женаты».

Татьяна и Владимир что сделали? – познакомились; были женаты кто? — оба (Татьяна и Владимир). Уточняем: что мы узнали о Владимире? – был женат; что мы узнали о Татьяне? – была жената. Упс! Татьяна была замужем. Собирательное числительное оба замещает сущ. (Татьяна и Владимир), которые не могут относиться к одному сказуемому «были женаты»

Исправление: «Татьяна и Владимир познакомились, когда она была замужем, и он был женат».

Пример №3: «В 19-м веке в Ленинграде было закрыто несколько типографий».

Было закрыто когда? – в 19-м веке; было закрыто где? – в Ленинграде. Вот она – ошибка:

нарушение хронологии при использовании слов, относящихся к другой эпохе (анахронизм).

Исправление: «В 19-м веке в Санкт-Петербурге было закрыто несколько типографий».

Пример №4: «Французское трио оставило захватывающее впечатление»

Трио какое? – французское; трио что сделало? – оставило; оставило что? – впечатление; впечатление какое? – захватывающее. Все нормально.

Переходим к анализу лексического значения слова. Захватывающий – действительное причастие от глагола захватить. Захватить можно внимание (захватывающий детектив, вид…), а не впечатление. Впечатление может быть большим, хорошим, благоприятным, ярким, незабываемым, неизгладимым…

Исправление: «Французское трио оставило неизгладимое впечатление».

Пример №5: «Вдруг она заметила: по коридору идет кот на цыпочках».

Идет кто? – кот; идет как? – на цыпочках. Если значение слова «цыпочки» неизвестно, пользуемся словарем (на кончиках пальцев). Что хотел сказать человек, используя это слово по отношению к коту. Человек идет на цыпочках, чтобы не топать каблуками, чтобы незаметно подкрасться. Ключевое слово – «крадется»

Исправление: «Вдруг она заметила: по коридору крадется кот».

Употребление слова в несвойственном ему значению – лексическая ошибка, которая встречается очень часто. Рецепт: пользоваться толковыми словарями.

Следствием употребления слова в несвойственном ему значением тесно связана еще одна лексическая ошибка: нарушение правил смыслового согласования.

Примеры:

Мы можем влипнуть в переплет. Фразеологизм попасть в переплёт – попасть в затруднительное, опасное или неприятное положение. Влипнуть (разг.-сниж.) синоним этого фразеологизма. Использовать можно только один вариант из синонимов в соответствии с допустимой стилистикой.

Гражданка обратилась с заявлением о разводе брака (разводятся люди, брак расторгается).

Все было вывернуто из шкафов на пол (можно платье вывернуть наизнанку, а из шкафа можно все вывалить, выкинуть).

Под тенистыми деревьями удобно примостились туристы (примоститься – устроиться где-л. не очень удобно).