Лексическая неполнота высказывания.

Этой ошибкой

считается случайный пропуск слов,

необходимых для точного выражения

мысли.

Картины

акварелью

помещают в рамы. (Пропущено

написанные.)

Чаще всего

речевая недостаточность возникает в

устной речи, когда нарушаются грамматические

и логические связи слов в предложении.

Пропуск слов может исказить мысль

автора.

Ввиду холода

делаем только срочные переломы.

(объявление

на двери рентгенкабинета) (Имеются в

виду рентгенологические

снимки переломов.)

Многословие (речевая избыточность).

Плеоназм

– речевое

излишество с точки зрения смысловой

полноты высказывания, стилистической

выразительности, выражающееся в скоплении

близких или идентичных по значению

слов.

Все гости

получили памятные

сувениры.

(Сувенир –

«подарок на память», поэтому слово

памятные в

этом предложении – лишнее.)

Разновидностью

плеоназмов являются выражения типа

очень огромный,

очень малюсенький, очень прекрасный и

т. п. Прилагательные,

обозначающие признак в его предельно

сильном или предельно слабом проявлении,

не нуждаются в уточнении степени

признака.

Этот человек

оставил о себе очень

прекрасное

впечатление.

Тавтология

–

повторение

однокоренных слов или одинаковых морфем.

Тавтология –

сложное, противоречивое по содержанию

и разнообразное по структуре явление.

Роль ее в языке определяется принятым

употреблением, необходимостью в

контексте, а также индивидуальным вкусом

и мастерством автора.

Неоправданное

же повторение слов и форм – это недостаток,

снижающий культуру устной и письменной

речи. Причем тавтологические ошибки

встречаются не только в сочинениях

учеников, но и на страницах газет и

журналов. Исправить такие ошибки не

сложно, если заменить тавтологическое

слово на синоним в одном случае или

вообще исключить его – в другом.

Расщепление

сказуемого

– это замена

глагольного сказуемого синонимичным

глагольно-именным сочетанием. Такие

выражения уместны только в официально-деловом

стиле, а в остальных случаях их надо

избегать.

Ученики приняли

решение произвести уборку

классных комнат. (вместо: Ученики

решили убрать классные комнаты.)

Задания

1. Определите, в

каких случаях лексическая сочетаемость

нарушена намеренно, а в каких – в

результате незнания истинного значения

слова.

Живой труп, три

единственные дочери, обыкновенное чудо,

очевидное-невероятное, большая или

меньшая половина, зайтись легким детским

смехом, облокотиться спиной, страшная

красавица, сломать стеклянную вазу,

отменный негодяй, ужасно интересная

книга, страшно удобная обувь.

2. Запишите

словосочетания, из смешения которых

появились новые ненормированные

выражения.

Например: тратить

нервы = трепать, портить нервы + тратить

здоровье, силы.

1) Одержать успехи

=

2) Оказать внимание

=

3) Поставить вечер,

концерт =

4) Потерпеть потери

=

5) Играть значение

=

6) Оказать вред =

7) Занять звание

чемпионов =

3. Найдите ошибки,

связанные с речевой недостаточностью.

Исправьте предложения.

1) Москвичи

обеспечены жильем лучше, чем в целом по

стране. 2) У них вся концентрация вокруг

личности президента. 3) Нам нужно найти

точки соприкосновения и довести до

результата.

4) Для закупок

современного искусства у музеев недостает

средств.

4. Найдите

«расщепленные сказуемые», замените их

синонимичными глаголами. Определите,

изменился ли при этом смысл и стилистическая

окраска высказывания.

1) Вчера я нес

дежурство в школьной столовой. 2) Учитель

провел опрос всех учеников. 3) Дважды в

день производят осмотр больных. 4) Мы

ежедневно производим уборку класса. 5)

В библиотеке наблюдается нехватка

учебной литературы.

5. Найдите ошибки

в предложениях и исправьте их.

1) Она поборола

боязнь и страх. 2) Манилов долго думал и

размышлял. 3) Он негодовал от возмущения.

4) Они проявили свою инициативу. 5) Она с

очень великой любовью полюбили Бориса.

6) Островский решил изменить образ

молодого человека, своего современника.

7) Какие ошибки допустил Толстой в

изображении образа Платона Каратаева?

Большую роль в показе образа князя

Андрея играет показ его любви к Наташе.

9) Даже среди выдающихся романов Гончарова

«Обломов» занимает выдающееся место.

6. Найдите ошибки,

связанные с многословием, определите

их вид и исправьте.

1) О моей

автобиографии я уже рассказывал во

вступительной статье. 2) В институте

разработаны новые методики и разработки

по этой проблеме. 3) Больной был немедленно

госпитализирован в больницу.4) Фирма

объявила о свободной вакансии на место

главного бухгалтера. 5) До сих пор

неизвестно, кто же творец этого уникального

творения. 6) Между природой и человеком

уже не существует существенной разницы.

7) Роман Пушкина «Евгений Онегин» является

одним из самых сложных пушкинских

произведений. У нее были очень огромные

глаза. 9) Президент фирмы призвал всех

к совместному сотрудничеству.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Слово – важнейшая единица языка, самая многообразная и объемная. Именно слово отражает все изменения, происходящие в жизни общества. Слово не только называет предмет или явление, но и выполняет эмоционально-экспрессивную функцию.

И, выбирая слова, мы должны обращать внимание на их значение, стилистическую окраску, употребительность, сочетаемость с другими словами. Так как нарушение хоть одного из этих критериев может привести к речевой ошибке.

Основные причины речевых ошибок:

- Непонимание значения слова

- Лексическая сочетаемость

- Употребление синонимов

- Употребление омонимов

- Употребление многозначных слов

- Многословие

- Лексическая неполнота высказывания

- Новые слова

- Устаревшие слова

- Слова иноязычного происхождения

- Диалектизмы

- Разговорные и просторечные слова

- Профессиональные жаргонизмы

- Фразеологизмы

- Клише и штампы

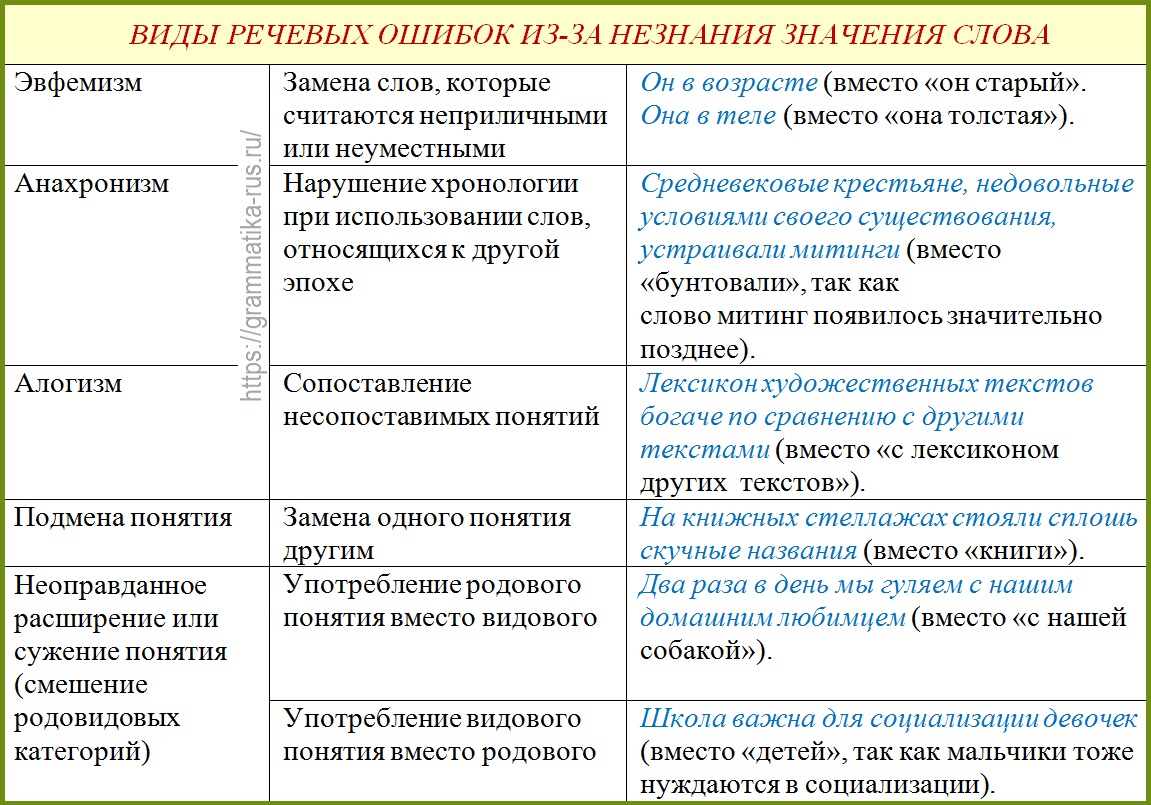

1. Непонимание значения слова.

1.1. Употребление слова в несвойственном ему значении.

Пример: Костер все больше и больше распалялся, пылал. Ошибка заключается в неверном выборе слова:

Распаляться – 1. Нагреться до очень высокой температуры, раскалиться. 2. (перен.) Прийти в сильное возбуждение, стать охваченным каким-либо сильным чувством.

Разгораться – начинать сильно или хорошо, ровно гореть.

1.2. Употребление знаменательных и служебных слов без учета их семантики.

Пример: Благодаря пожару, вспыхнувшему от костра, сгорел большой участок леса.

В современном русском языке предлог благодаря сохраняет известную смысловую связь с глаголом благодарить и употребляется обычно лишь в тех случаях, когда говорится о причинах, вызывающих желательный результат: благодаря чьей-нибудь помощи, поддержке. Ошибка возникает в связи со смысловым отвлечением предлога от исходного глагола благодарить. В этом предложении предлог благодаря следует заменить на один из следующих: из-за, в результате, вследствие.

1.3. Выбор слов-понятий с различным основанием деления (конкретная и отвлеченная лексика).

Пример: Предлагаем полное излечение алкоголиков и других заболеваний.

Если речь идет о заболеваниях, то слово алкоголики следовало бы заменить на алкоголизм. Алкоголик – тот, кто страдает алкоголизмом. Алкоголизм – болезненное пристрастие к употреблению спиртных напитков.

1.4. Неправильное употребление паронимов.

Пример: Человек ведет праздничную жизнь. У меня сегодня праздное настроение.

Праздный и праздничный – очень похожие слова, однокоренные. Но значение имеют разное: праздничный – прилагательное к праздник (праздничный ужин, праздничное настроение); праздный – не заполненный, не занятый делом, работой (праздная жизнь). Чтобы восстановить смысл высказываний в примере, нужно поменять слова местами.

2. Лексическая сочетаемость.

При выборе слова следует учитывать не только значение, которое ему присуще в литературном языке, но и лексическую сочетаемость. Далеко не все слова могут сочетаться друг с другом. Границы лексической сочетаемости определяются семантикой слов, их стилистической принадлежностью, эмоциональной окраской, грамматическими свойствами и т. д.

Пример: Хороший руководитель должен во всем показывать образец своим подчиненным. Показывать можно пример, но не образец. А образцом можно быть, например, для подражания.

Пример: Их сильная, закаленная в жизненных испытаниях дружба многими была замечена. Слово дружба сочетается с прилагательным крепкая – крепкая дружба.

Отличать от речевой ошибки следует умышленное объединение, казалось бы, несочетаемых между собой слов: живой труп, обыкновенное чудо… В этом случае перед нами один из видов тропов – оксюморон.

В сложных случаях, когда трудно определить, можно ли употребить вместе те или иные слова, необходимо пользоваться словарем сочетаемости

3. Употребление синонимов.

Синонимы обогащают язык, делают образной нашу речь. У синонимов может быть разная функционально-стилистическая окраска. Так, слова ошибка, просчет, оплошность, погрешность – стилистически нейтральны, общеупотребительны; проруха, накладка – просторечные; оплошка – разговорное; ляп – профессионально-жаргонное. Употребление одного из синонимов без учета его стилистической окраски может привести к речевой ошибке.

Пример: Совершив оплошку, директор завода сразу же стал ее исправлять.

При использовании синонимов часто не учитывается способность каждого из них в большей или меньшей степени избирательно сочетаться с другими словами.

Различаясь оттенками лексического значения, синонимы могут выражать разную степень проявления признака, действия. Но, даже обозначая одно и то же, взаимозаменяясь в одних случаях, в других синонимы заменяться не могут – это ведет к речевой ошибке.

Пример: Вчера мне было печально. Синоним грустно сюда вполне подходит: Вчера мне было грустно. Но в двусоставных предложениях эти синонимы взаимозаменяются. Печально я гляжу на наше поколенье…

4. Употребление омонимов.

Благодаря контексту омонимы, как правило, понимаются верно. Но все же в определенных речевых ситуациях омонимы не могут быть поняты однозначно.

Пример: Экипаж находится в отличном состоянии. Экипаж – это повозка или команда? Само слово экипаж употреблено правильно. Но для раскрытия смысла этого слова необходимо расширить контекст.

Очень часто к двусмысленности приводит употребление в речи (особенно устной) омофонов (одинаково звучащих, но по-разному пишущихся) и омоформ (слов, совпадающих по звучанию и написанию в отдельных формах). Так что, выбирая слова для какой-либо фразы, мы должны обращать внимание и на контекст, который в некоторых речевых ситуациях призван раскрывать смысл слов.

5. Употребление многозначных слов.

Включая в свою речь многозначные слова, мы должны быть очень внимательны, должны следить, понятно ли именно то значение, которое мы хотели раскрыть в этой речевой ситуации. При употреблении многозначных слов (как и при употреблении омонимов) очень важен контекст. Именно благодаря контексту ясно то или иное значение слова. И если контекст отвечает своим требованиям (законченный в смысловом отношении отрезок речи, позволяющий установить значения входящих в него слов или фраз), то каждое слово в предложении понятно. Но бывает и иначе.

Пример: Он уже распелся. Непонятно: или он начал петь, увлекся; или, пропев некоторое время, начал петь свободно, легко.

6. Многословие.

Встречаются следующие виды многословия:

6.1. Плеоназм (от греч. pleonasmos – избыток, чрезмерность) – употребление в речи близких по смыслу и потому логически излишних слов.

Пример: Все гости получили памятные сувениры. Сувенир – подарок на память, поэтому памятные в этом предложении – лишнее слово. Разновидностью плеоназмов являются выражения типа очень огромный, очень малюсенький, очень прекрасный и т. п. Прилагательные, обозначающие признак в его предельно сильном или предельно слабом проявлении, не нуждаются в уточнении степени признака.

6.2. Использование лишних слов. Лишних не потому, что свойственное им лексическое значение выражено другими словами, а потому, что они просто не нужны в данном тексте.

Пример: Тогда о том, чтобы вы могли улыбнуться, 11 апреля об этом позаботится книжный магазин «Дружба».

6.3. Тавтология (от греч. tauto – то же самое logos – слово) – повторение однокоренных слов или одинаковых морфем. Тавтологическими ошибками «пестрят» не только сочинения учащихся, но и газеты и журналы.

Пример: Руководители предприятий настроены на деловой настрой.

6.4. Расщепление сказуемого. Это замена глагольного сказуемого синонимичным глагольно-именным сочетанием: бороться – вести борьбу, убирать – производить уборку.

Пример: Ученики приняли решение произвести уборку школьного двора. Может быть, в официально-деловом стиле такие выражения уместны, но в речевой ситуации лучше: Ученики решили убрать школьный двор.

6.5. Слова-паразиты. Такие слова засоряют речь, особенно устную. Это разнообразные частицы, которыми говорящий заполняет вынужденные паузы, не оправданные содержанием и структурой высказывания: вот, ну, это и т. п.; словечки типа: знаете ли, так сказать, фактически, вообще, честно говоря и т. п. Но эта речевая ошибка, встречающаяся сплошь и рядом в устной речи, иногда просачивается и на страницы печатных изданий.

Пример: В небольших дешевых кафе, ну, куда ходят люди из своего квартала, обычно нет свободных мест.

7. Лексическая неполнота высказывания.

Эта ошибка по смыслу противоположна многословию. Неполнота высказывания заключается в пропуске необходимого в предложении слова.

Пример: Достоинство Куприна в том, что ничего лишнего. У Куприна, может, и нет ничего лишнего, но в этом предложении не хватает (и даже не одного) слова. Или: «…не допускать на страницы печати и телевидения высказывания, способные разжечь межнациональную вражду». Так получается – «страница телевидения».

При выборе слова необходимо учитывать не только его семантику, лексическую, стилистическую и логическую сочетаемость, но и сферу распространения. Употребление слов, имеющих ограниченную сферу распространения (лексические новообразования, устаревшие слова, слова иноязычного происхождения, профессионализмы, жаргонизмы, диалектизмы), всегда должно быть мотивировано условиями контекста.

8. Новые слова.

Неудачно образованные неологизмы являются речевыми ошибками. Пример: А в прошлом году на ямочный ремонт после весенней распутицы было потрачено 23 тысячи рублей. И только контекст помогает разобраться: «ямочный ремонт» – это ремонт ям.

9. Устаревшие слова.

Архаизмы – слова, называющие существующие реалии, но вытесненные по каким-либо причинам из активного употребления синонимичными лексическими единицами, – должны соответствовать стилистике текста, иначе они совершенно неуместны.

Пример: Ныне в университете был день открытых дверей. Здесь устаревшее слово ныне (сегодня, теперь, в настоящее время) совершенно неуместно.

Среди слов, вышедших из активного употребления, выделяются еще и историзмы. Историзмы – слова, вышедшие из употребления в связи с исчезновением обозначавшихся ими понятий: армяк, камзол, бурса, опричник и т. п. Ошибки в употреблении историзмов часто связаны с незнанием их лексического значения.

Пример: Крестьяне не выдерживают своей тяжелой жизни и идут к главному губернатору города. Губернатор – начальник какой-нибудь области (например, губернии в царской России, штата в США). Следовательно, главный губернатор – нелепость, к тому же в губернии мог быть только один губернатор, а его помощник назывался вице-губернатором.

10. Слова иноязычного происхождения.

Сейчас многие имеют пристрастие к иностранным словам, даже не зная иногда их точного значения. Иногда контекст не принимает иностранное слово.

Пример: Работа конференции лимитируется из-за отсутствия ведущих специалистов. Лимитировать – установить лимит чего-нибудь, ограничить. Иностранное слово лимитировать в данном предложении следует заменить словами: идет медленнее, приостановилась и т. п.

11. Диалектизмы.

Диалектизмы – слова или устойчивые сочетания, которые не входят в лексическую систему литературного языка и являются принадлежностью одного или нескольких говоров русского общенационального языка. Диалектизмы оправданны в художественной или публицистической речи для создания речевых характеристик героев. Немотивированное же использование диалектизмов говорит о недостаточном владении нормами литературного языка.

Пример: Пришла ко мне шаберка и просидела целый вечер. Шаберка – соседка. Употребление диалектизма в данном предложении не оправдано ни стилистикой текста, ни целью высказывания.

12. Разговорные и просторечные слова.

Разговорные слова входят в лексическую систему литературного языка, но употребляются преимущественно в устной речи, главным образом в сфере повседневного общения. Просторечие – слово, грамматическая форма или оборот преимущественно устной речи, употребляемые в литературном языке обычно в целях сниженной, грубоватой характеристики предмета речи, а также простая непринужденная речь, содержащая такие слова, формы и обороты. Разговорная и просторечная лексика, в отличие от диалектной (областной), употребляется в речи всего народа.

Пример: У меня совсем худая куртка. Худой (разг.) – дырявый, испорченный (худой сапог). Ошибки возникают в тех случаях, когда употребление разговорных и просторечных слов не мотивировано контекстом.

13. Профессиональные жаргонизмы.

Профессионализмы выступают как принятые в определенной профессиональной группе просторечные эквиваленты терминов: опечатка – в речи журналистов ляп; руль – в речи шоферов баранка.

Но немотивированное перенесение профессионализмов в общелитературную речь нежелательно. Такие профессионализмы, как пошить, пошив, заслушать и другие, портят литературную речь.

По ограниченности употребления и характеру экспрессии (шутливая, сниженная и т. п.) профессионализмы сходны с жаргонизмами и являются составной частью жаргонов – своеобразных социальных диалектов, свойственных профессиональным или возрастным группам людей (жаргоны спортсменов, моряков, охотников, студентов, школьников). Жаргонизмы – это обиходно-бытовая лексика и фразеология, наделенная сниженной экспрессией и характеризующая- ся социально ограниченным употреблением.

Пример: Хотел пригласить на праздник гостей, да хибара не позволяет. Хибара – дом.

14. Фразеологизмы.

Нужно помнить, что фразеологизмы всегда имеют переносное значение. Украшая нашу речь, делая ее более живой, образной, яркой, красивой, фразеологизмы доставляют нам и немало хлопот – при неверном их употреблении появляются речевые ошибки.

14.1. Ошибки в усвоении значения фразеологизмов.

- Существует опасность буквального понимания фразеологизмов, которые могут восприниматься как свободные объединения слов.

- Ошибки могут быть связаны с изменением значения фразеологизма.

Пример: Хлестаков все время мечет бисер перед свиньями, а ему все верят. Здесь фразеологизм метать бисер перед свиньями, имеющий значение «напрасно говорить о чем-либо или доказывать что-либо тому, кто не способен понять этого», употреблен неверно – в значении «выдумывать, плести небылицы».

14.2. Ошибки в усвоении формы фразеологизма.

- Грамматическое видоизменение фразеологизма.

Пример: Я привык отдавать себе полные отчеты. Здесь изменена форма числа. Существует фразеологизм отдавать отчет.

Пример: Он постоянно сидит сложив руки. Фразеологизмы типа сложа руки, сломя голову, очертя голову сохраняют в своем составе старую форму деепричастия совершенного вида с суффиксом -а (-я).

В некоторых фразеологизмах употребляются краткие формы прилагательных, замена их полными формами ошибочна.

- Лексическое видоизменение фразеологизма.

Пример: Пора уже тебе взяться за свой ум. Большая часть фразеологизмов является непроницаемой: в состав фразеологизма нельзя ввести дополнительную единицу.

Пример: Ну хоть бейся об стенку! Пропуск компонента фразеологизма также является речевой ошибкой.

Пример: Все возвращается на спирали своя!.. Есть фразеологизм на круги своя. Замена слова недопустима.

14.3. Изменение лексической сочетаемости фразеологизма.

Пример: Эти и другие вопросы имеют большую роль в развитии этой, еще молодой науки. Произошло смешение двух устойчивых оборотов: играет роль и имеет значение. Можно сказать так: вопросы имеют большое значение… или вопросы играют большую роль.

15. Клише и штампы.

Канцеляризмы – слова и выражения, употребление которых закреплено за официально-деловым стилем, но в других стилях речи они неуместны, являются штампами.

Пример: Имеет место отсутствие запасных частей.

Штампы – это избитые выражения с потускневшим лексическим значением и стертой экспрессивностью. Штампами становятся слова, словосочетания и даже целые предложения, которые возникают как новые, стилистически выразительные речевые средства, но в результате слишком частого употребления утрачивают первоначальную образность.

Пример: При голосовании поднялся лес рук.

Разновидностью штампов являются универсальные слова. Это слова, которые употребляются в самых общих и неопределенных значениях: вопрос, задача, поднять, обеспечить и т. д. Обычно универсальные слова сопровождаются трафаретными привесками: работа – повседневная, уровень – высокий, поддержка – горячая. Многочисленны публицистические штампы (труженики полей, город на Волге), литературоведческие (волнующий образ, гневный протест).

Клише – речевые стереотипы, готовые обороты, используемые в качестве легко воспроизводимого в определенных условиях и контекстах стандарта, – являются конструктивными единицами речи и, несмотря на частое употребление, сохраняют свою семантику. Клише используют в официально-деловых документах (встреча на высшем уровне); в научной литературе (требуется доказать); в публицистике (наш собственный корреспондент сообщает из); в разных ситуациях разговорно-бытовой речи (Здравствуйте! До свидания! Kmо последний?).

Речевые ошибки

Основные причины речевых ошибок:

Встречаются следующие виды многословия:

1. Плеоназм (от греч. pleonasmos — избыток, чрезмерность) — употребление в речи близких по смыслу и потому логически излишних слов.

Пример:

Все гости получили памятные сувениры . Сувенир — подарок на память, поэтому памятные в этом предложении — лишнее слово. Разновидностью плеоназмов являются выражения типа очень огромный , очень малюсенький , очень прекрасный и т. п. Прилагательные, обозначающие признак в его предельно сильном или предельно слабом проявлении, не нуждаются в уточнении степени признака.

2. Использование лишних слов . Лишних не потому, что свойственное им лексическое значение выражено другими словами, а потому, что они просто не нужны в данном тексте.

Пример:

Тогда о том, чтобы вы могли улыбнуться, 11 апреля об этом позаботится книжный магазин «Дружба».

3. Тавтология (от греч. tauto- то же самое logos — слово) — повторение однокоренных слов или одинаковых морфем. Тавтологическими ошибками «пестрят» не только сочинения учащихся, но и газеты и журналы.

Пример:

Руководители предприятий настроены на деловой настрой .

4. Расщепление сказуемого . Это замена глагольного сказуемого синонимичным глагольно-именным сочетанием: бороться — вести борьбу , убирать — производить уборку .

Пример:

Ученики приняли решение произвести уборку школьного двора . Может быть, в официально-деловом стиле такие выражения уместны, но в речевой ситуации лучше: Ученики решили убрать школьный двор .

5. Слова-паразиты . Такие слова засоряют речь, особенно устную. Это разнообразные частицы, которыми говорящий заполняет вынужденные паузы, не оправданные содержанием и структурой высказывания: вот, ну, это и т. п.; словечки типа: знаете ли, так сказать, фактически, вообще, честно говоря и т. п. Но эта речевая ошибка, встречающаяся сплошь и рядом в устной речи, иногда просачивается и на страницы печатных изданий.

Пример:

В небольших дешевых кафе, ну, куда ходят люди из своего квартала, обычно нет свободных мест .

7. Лексическая неполнота высказывания.

Эта ошибка по смыслу противоположна многословию. Неполнота высказывания заключается в пропуске необходимого в предложении слова.

Пример:

Достоинство Куприна в том, что ничего лишнего . У Куприна, может, и нет ничего лишнего, но в этом предложении не хватает (и даже не одного) слова. Или: «. не допускать на страницы печати и телевидения высказывания, способные разжечь межнациональную вражду «. Так получается — «страница телевидения».

При выборе слова необходимо учитывать не только его семантику, лексическую, стилистическую и логическую сочетаемость, но и сферу распространения. Употребление слов, имеющих ограниченную сферу распространения (лексические новообразования, устаревшие слова, слова иноязычного происхождения, профессионализмы, жаргонизмы, диалектизмы), всегда должно быть мотивировано условиями контекста.

Неудачно образованные неологизмы являются речевыми ошибками.

Пример:

А в прошлом году на ямочный ремонт после весенней распутицы было потрачено 23 тысячи рублей . И только контекст помогает разобраться: «ямочный ремонт» — это ремонт ям.

Что такое многословие в русском языке?

Джордж Оруэлл в своей книге “1984” ввёл броский термин “речекряк”. Так он охарактеризовал людей, которые говорят много, но ни о чём. Эта методика действенная, можете спросить у наших политиков.

В копирайтинге, увы, тоже “речекряков” полно. Это люди, которые пишут “на объём”, не преследуя цели сделать текст интересным и полезным. Если автор грешит многословием (и пустословием), у читателя возникает впечатление, что писатель не до конца разбирается в теме, “плавает”. Предложения становятся “тяжелыми”, трудными для восприятия. Из-за чего человек, не дочитывая статью до конца и уходит.

Чтобы перестать “многословить”, копирайтер должен понимать, что скрывается за этим термином.

Определение и виды многословия

Назовём основные лексические ошибки, связанные с ним:

Плеоназм – использование в речи близких по смыслу слов там, где это неуместно. Термин «плеоназм» пришёл в русский язык из греческого и в переводе означает “избыток, чрезмерность”.

Чтобы вы лучше поняли, приведу примеры плеоназмов:

На день рождения он получил подарочный сюрприз.

Чтобы успокоить плачущую девочку, он говорил ей утешительные слова.

Кстати, у меня на сайте есть подробнейшая статья о плеоназмах.

Использование лишних слов

Лишние слова – это те, которые не нужны в предложении. Они лишь утяжеляют его и не влияют на смысл текста.

Тавтология

Это мы со школы знаем. Речь об использовании однокоренных слов или одинаковых морфем. Эта речевая ошибка встречается часто даже на телевидении и в печатных изданиях.

Он намылил руки душистым мылом.

Гости вошли в гостевую комнату.

Расщепление сказуемого

Так в русском языке называют замену глагольного сказуемого синонимичным глагольно-именным сочетанием.

Разозлился – стал злым

Оперировать – проводить операцию

Мыть – заниматься мойкой

Развешивать – заниматься развешиванием

Фотографировать – делать фотографии

Слова-паразиты

Это лингвистическое явление, выраженное в употреблении слов, не наделённых смыслом. “Паразиты” делают речь некрасивой. К «паразитам» относят такие слова, как «типа», неуместное «просто», «короче», «значит», «в общем».

Такие слова не нужно навсегда исключать из речи. При правильном употреблении они полезны и необходимы. Часто они служат для передачи чувств и эмоций.

Словам-паразитам всегда можно подобрать альтернативу:

Короче – так, итак, таким образом

Для избавления от привычки употреблять слова-паразиты полезно регулярно читать художественную литературу.

Заключение

Помните, что наша речь – письменная и устная – это “зеркало” мыслительного процесса. Если человек склонен к многословию, это выдаёт, что у него “каша” в голове. Употребление слов-паразитов – признак ограниченного словарного запаса. Работайте над чистотой своей речи, и ваши мысли станут чётче и разнообразнее.

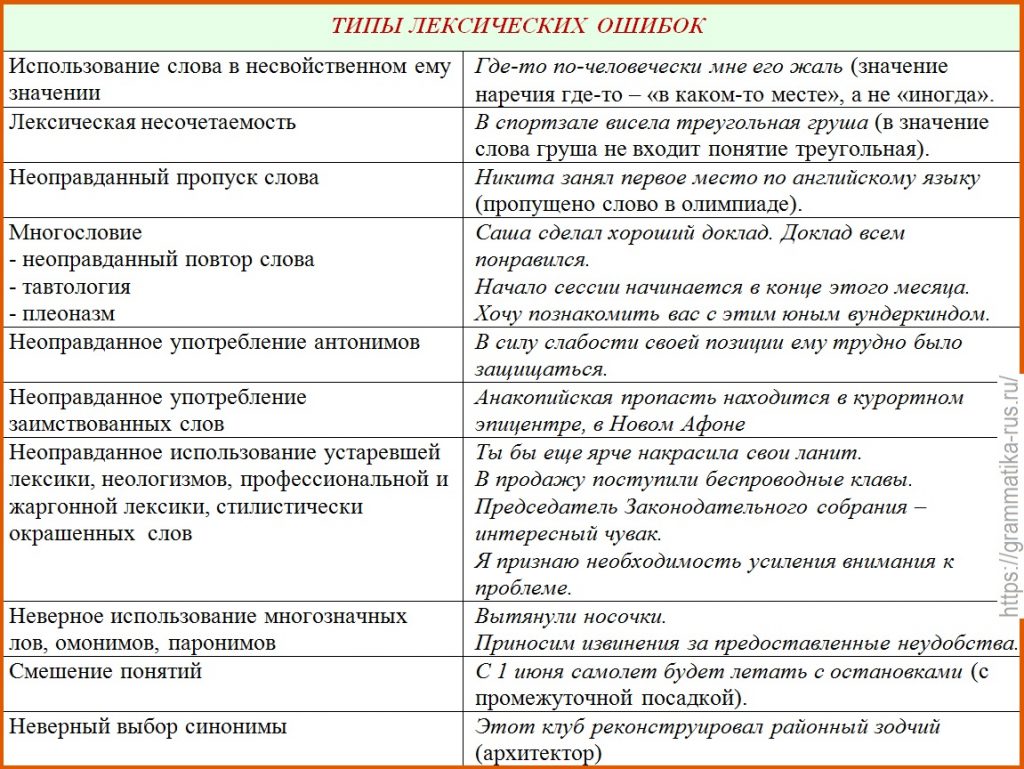

Типы лексических ошибок

ТИПЫ ЛЕКСИЧЕСКИХ ОШИБОК

Лексическая несочетаемость В спортзале висела треугольная груша (в значение слова груша не входит понятие треугольная).

Неоправданный пропуск слова Никита занял первое место по английскому языку (пропущено слово в олимпиаде).

Многословие

— неоправданный повтор слова Саша сделал хороший доклад. Доклад всем понравился.

— тавтология Начало сессии начинается в конце этого месяца.

— плеоназм Хочу познакомить вас с этим юным вундеркиндом.

Неоправданное употребление антонимов В силу слабости своей позиции ему трудно было защищаться.

Неоправданное употребление заимствованных слов Анакопийская пропасть находится в курортном эпицентре, в Новом Афоне

Неоправданное использование устаревшей лексики, неологизмов, профессиональной и жаргонной лексики, стилистически окрашенных слов Ты бы еще ярче накрасила свои ланит.

В продажу поступили беспроводные клавы.

Председатель Законодательного собрания – интересный чувак.

Я признаю необходимость усиления внимания к проблеме.

Неверное использование многозначных лов, омонимов, паронимов Вытянули носочки.

Приносим извинения за предоставленные неудобства.

Смешение понятий С 1 июня самолет будет летать с остановками (с промежуточной посадкой).

Неверный выбор синонимы Этот клуб реконструировал районный зодчий (архитектор)

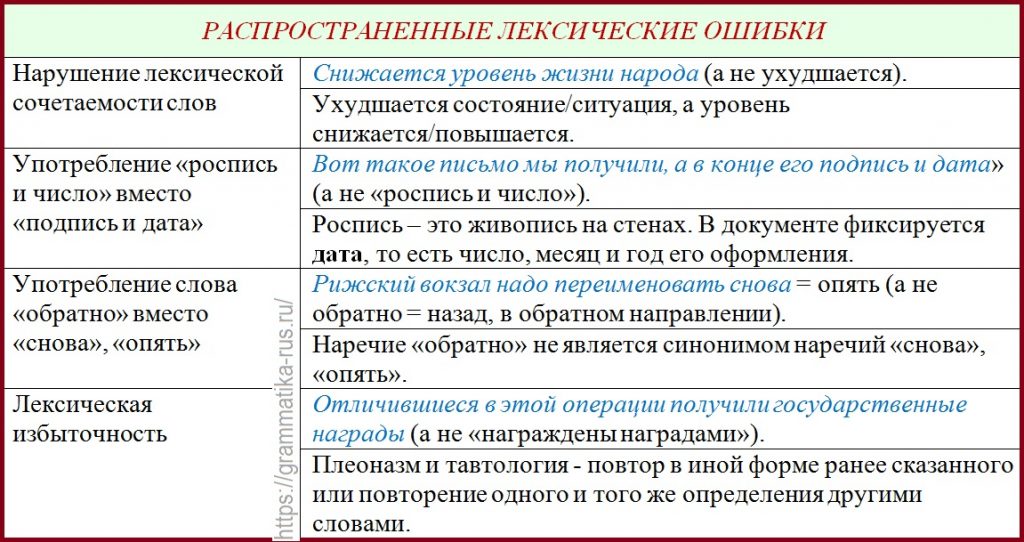

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ЛЕКСИЧЕСКИЕ ОШИБКИ

Нарушение лексической сочетаемости слов: Снижается уровень жизни народа (а не ухудшается). Ухудшается состояние/ситуация, а уровень снижается/повышается.

Употребление «роспись и число» вместо «подпись и дата»: Вот такое письмо мы получили, а в конце его подпись и дата» (а не «роспись и число»). Роспись – это живопись на стенах. В документе фиксируется дата, то есть число, месяц и год его оформления.

Употребление слова «обратно» вместо «снова», «опять»: Рижский вокзал надо переименовать снова = опять (а не обратно = назад, в обратном направлении). Наречие «обратно» не является синонимом наречий «снова», «опять».

Лексическая избыточность: Отличившиеся в этой операции получили государственные награды (а не «награждены наградами»). Плеоназм и тавтология — повтор в иной форме ранее сказанного или повторение одного и того же определения другими словами.

Кроме нарушения лексической совместимости, к распространенным лексическим ошибкам относится

— смешение паронимов (роспись — подпись),

— использование слова в несвойственном ему значении («обратно» вместо «опять», «снова»)

— лексическая избыточность тавтология, плеоназм

— употребление слова иной стилевой окраски

— смешение лексики разных исторических эпох.

Остались вопросы — задай в обсуждениях https://vk.com/board41801109

Усвоил тему — поделись с друзьями.

Тест на тему Лексические нормы

Тест на тему Использование слова в несвойственном ему значении

Тест на тему Ошибки в сочетаемости слов

Тест на тему Ошибки, связанные с употреблением паронимов

Тест на тему Ошибки тавтология и плеоназм

Тест на тему Ошибки при использовании фразеологизмов

#обсуждения_русский_язык_без_проблем

вернуться на страницу «Культура речи«, «Таблицы«, «Лексика в таблицах«, «Лексический разбор«, на главную

© Авторские права2021 Русский язык без проблем. Rara Academic | Developed By Rara Theme. Работает на WordPress.

источники:

http://kovalev-copyright.ru/russkiy/chto-takoe-mnogoslovie-v-russkom-yazyke.html

http://grammatika-rus.ru/tipy-leksicheskih-oshibok/

Лексическая неполнота высказывания.

Этой ошибкой

считается случайный пропуск слов,

необходимых для точного выражения

мысли.

Картины

акварелью

помещают в рамы. (Пропущено

написанные.)

Чаще всего

речевая недостаточность возникает в

устной речи, когда нарушаются грамматические

и логические связи слов в предложении.

Пропуск слов может исказить мысль

автора.

Ввиду холода

делаем только срочные переломы.

(объявление

на двери рентгенкабинета) (Имеются в

виду рентгенологические

снимки переломов.)

Многословие (речевая избыточность).

Плеоназм

– речевое

излишество с точки зрения смысловой

полноты высказывания, стилистической

выразительности, выражающееся в скоплении

близких или идентичных по значению

слов.

Все гости

получили памятные

сувениры.

(Сувенир –

«подарок на память», поэтому слово

памятные в

этом предложении – лишнее.)

Разновидностью

плеоназмов являются выражения типа

очень огромный,

очень малюсенький, очень прекрасный и

т. п. Прилагательные,

обозначающие признак в его предельно

сильном или предельно слабом проявлении,

не нуждаются в уточнении степени

признака.

Этот человек

оставил о себе очень

прекрасное

впечатление.

Тавтология

–

повторение

однокоренных слов или одинаковых морфем.

Тавтология –

сложное, противоречивое по содержанию

и разнообразное по структуре явление.

Роль ее в языке определяется принятым

употреблением, необходимостью в

контексте, а также индивидуальным вкусом

и мастерством автора.

Неоправданное

же повторение слов и форм – это недостаток,

снижающий культуру устной и письменной

речи. Причем тавтологические ошибки

встречаются не только в сочинениях

учеников, но и на страницах газет и

журналов. Исправить такие ошибки не

сложно, если заменить тавтологическое

слово на синоним в одном случае или

вообще исключить его – в другом.

Расщепление

сказуемого

– это замена

глагольного сказуемого синонимичным

глагольно-именным сочетанием. Такие

выражения уместны только в официально-деловом

стиле, а в остальных случаях их надо

избегать.

Ученики приняли

решение произвести уборку

классных комнат. (вместо: Ученики

решили убрать классные комнаты.)

Задания

1. Определите, в

каких случаях лексическая сочетаемость

нарушена намеренно, а в каких – в

результате незнания истинного значения

слова.

Живой труп, три

единственные дочери, обыкновенное чудо,

очевидное-невероятное, большая или

меньшая половина, зайтись легким детским

смехом, облокотиться спиной, страшная

красавица, сломать стеклянную вазу,

отменный негодяй, ужасно интересная

книга, страшно удобная обувь.

2. Запишите

словосочетания, из смешения которых

появились новые ненормированные

выражения.

Например: тратить

нервы = трепать, портить нервы + тратить

здоровье, силы.

1) Одержать успехи

=

2) Оказать внимание

=

3) Поставить вечер,

концерт =

4) Потерпеть потери

=

5) Играть значение

=

6) Оказать вред =

7) Занять звание

чемпионов =

3. Найдите ошибки,

связанные с речевой недостаточностью.

Исправьте предложения.

1) Москвичи

обеспечены жильем лучше, чем в целом по

стране. 2) У них вся концентрация вокруг

личности президента. 3) Нам нужно найти

точки соприкосновения и довести до

результата.

4) Для закупок

современного искусства у музеев недостает

средств.

4. Найдите

«расщепленные сказуемые», замените их

синонимичными глаголами. Определите,

изменился ли при этом смысл и стилистическая

окраска высказывания.

1) Вчера я нес

дежурство в школьной столовой. 2) Учитель

провел опрос всех учеников. 3) Дважды в

день производят осмотр больных. 4) Мы

ежедневно производим уборку класса. 5)

В библиотеке наблюдается нехватка

учебной литературы.

5. Найдите ошибки

в предложениях и исправьте их.

1) Она поборола

боязнь и страх. 2) Манилов долго думал и

размышлял. 3) Он негодовал от возмущения.

4) Они проявили свою инициативу. 5) Она с

очень великой любовью полюбили Бориса.

6) Островский решил изменить образ

молодого человека, своего современника.

7) Какие ошибки допустил Толстой в

изображении образа Платона Каратаева?

Большую роль в показе образа князя

Большую роль в показе образа князя

Андрея играет показ его любви к Наташе.

9) Даже среди выдающихся романов Гончарова

«Обломов» занимает выдающееся место.

6. Найдите ошибки,

связанные с многословием, определите

их вид и исправьте.

1) О моей

автобиографии я уже рассказывал во

вступительной статье. 2) В институте

разработаны новые методики и разработки

по этой проблеме. 3) Больной был немедленно

госпитализирован в больницу.4) Фирма

объявила о свободной вакансии на место

главного бухгалтера. 5) До сих пор

неизвестно, кто же творец этого уникального

творения. 6) Между природой и человеком

уже не существует существенной разницы.

7) Роман Пушкина «Евгений Онегин» является

одним из самых сложных пушкинских

произведений.  У нее были очень огромные

У нее были очень огромные

глаза. 9) Президент фирмы призвал всех

к совместному сотрудничеству.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

l – орфографическая ошибка

Это ошибки в словах (буквенные, постановка дефиса, слитное и раздельное написание) (Орфография)

Как(-)то рас пашол снег. Прелители грачи. Учиникам пара здавать икзамены. Он неуспел ра(с)строит(ь)ся.

V – пунктуационная ошибка

Это ошибки в постановке знаков препинания (запятая, точка, тире, двоеточие, вопросительный и восклицательный знаки, точка с запятой, кавычки, скобки, троеточие) (Синтаксис)

Когда солнце встало(,) он увидел свою ошибку. Многие писатели(,) художники(,) певцы с радостью откликнулись на приглашение. Билет(,) купленный дядей на прошлой неделе(,) оказался недействительным. Каждый день (–) это возможность изменить мир к лучшему. Все(:) деревья, кусты, листва на земле (–) трепетало от порывистого ветра. Инспектор ответил(: «)Я не согласен(»).

Г – грамматическая ошибка

Это ошибки в образовании и употреблении формы слова, т.е. сочетаемости в грамматических формах (Морфология)

бессмертность, заместо, англичаны, на мосте, Гринев жил недорослью, Он не боялся опасностей и рисков, Во дворе построили большую качель, Один брат был богатей другого, Эта книга более интереснее, Я пошел к ему, ихний дом, Он ни разу не ошибился, Мама всегда радовается гостям, Вышев на середину комнаты, он заговорил, В дальнем углу сидел улыбающий ребенок, Мы ставим елку на середину комнаты и украшиваем ее. Первых два места определились в бескомпромиссной борьбе.

Р – речевая ошибка

Это употребление не соответвующих смыслу слов или форм слова (Лексика) Здесь и непонимание значения слова, тавтология, неправильное употребление синонимов, омонимов, паронимов и т.д. Речевые ошибки

Непонимание значения слова

– Употребление слова в несвойственном ему значении.

Костер все больше и больше распалялся, пылал.

Распаляться – 1. Нагреться до очень высокой температуры, раскалиться. 2. (перен.) Прийти в сильное возбуждение, стать охваченным каким-либо сильным чувством.

Разгораться – начинать сильно или хорошо, ровно гореть.

– Употребление значимых и служебных слов без учета их значения.

Благодаря пожару, вспыхнувшему от костра, сгорел большой участок леса.

Предлог благодаря сохраняет смысловую связь с глаголом благодарить и употребляется обычно лишь в тех случаях, когда говорится о причинах, вызывающих желательный результат: благодаря чьей-нибудь помощи, поддержке. В данном примере предлог благодаря следует заменить на из-за, в результате, вследствие.

– Выбор слов-понятий с различным лексико-грамматическим значением (конкретные и отвлеченные существительные).

Предлагаем полное излечение алкоголиков и других заболеваний.

Если речь идет о заболеваниях, то слово алкоголики следовало бы заменить на алкоголизм.

– Неправильное употребление паронимов.

Пароним (похожее написание и звучание, различное значение): усвоить – освоить (второе употребляется в значении более высокой степени проявления действия), предоставить (отдать в пользование) – представить (предъявить).

Человек ведет праздничную жизнь. У меня сегодня праздное настроение.

Праздный и праздничный – очень похожие слова, однокоренные. Но значение имеют разное: праздничный – прилагательное к праздник (праздничный ужин, праздничное настроение); праздный – не заполненный, не занятый делом, работой (праздная жизнь).

Лексическая сочетаемость

При выборе слова следует учитывать не только значение, которое ему присуще в языке, но и лексическую сочетаемость. Далеко не все слова могут сочетаться друг с другом. Границы сочетаемости определяются значением слов, их стилистической принадлежностью, эмоциональной окраской, грамматическими свойствами и т.д.

Хороший руководитель должен во всем показывать образец своим подчиненным.

Показывать можно пример, но не образец. А образцом можно быть, например, для подражания.

Их сильная, закаленная в жизненных испытаниях дружба многими была замечена. Слово дружба сочетается с прилагательным крепкая – крепкая дружба.

Отличать от речевой ошибки следует умышленное объединение, казалось бы, несочетаемых между собой слов: живой труп, обыкновенное чудо. Это особый художественный прием – оксюморон.

Употребление синонимов

Синонимы обогащают язык, делают образной нашу речь. У синонимов может быть разная функционально-стилистическая окраска. Так, слова ошибка, просчет, оплошность, погрешность – стилистически нейтральны, общеупотребительны; проруха, накладка – просторечные; косяк – разговорное; ляп – профессионально-жаргонное. Употребление одного из синонимов без учета его стилистической окраски может привести к речевой ошибке.

Совершив косяк, директор завода сразу же стал его исправлять.

При использовании синонимов часто не учитывается способность каждого из них в большей или меньшей степени избирательно сочетаться с другими словами.

Вчера мне было печально.

Синоним грустно сюда вполне подходит: Вчера мне было грустно. В безличном предложении эти слова не способны заменять друг друга так же, как и в двусоставном.

Употребление омонимов

Благодаря контексту омонимы, как правило, понимаются верно. Но все же в определенных речевых ситуациях омонимы не могут быть поняты однозначно.

Экипаж находится в отличном состоянии.

Экипаж – это повозка или команда? Само слово экипаж употреблено правильно. Но для раскрытия смысла этого слова необходимо расширить контекст.

Очень часто к двусмысленности приводит употребление в речи (особенно устной) омофонов (одинаково звучащих, но по-разному пишущихся): молот – молод, плач – плачь, стучатся – стучаться, тушь – туш; омоформ (слов, совпадающих по звучанию и написанию в отдельных формах): лечу – от лететь, от лечить; пара – от пара, от пар.

Употребление многозначных слов

При употреблении многозначных слов (как и при употреблении омонимов) очень важен контекст. Именно благодаря контексту ясно то или иное значение слова. Но бывает и иначе.

Аудитория не соответствовала требованиям лектора.

Аудитория – помещение или аудитория – слушатели?

Многословие

Встречаются разные виды многословия:

Плеоназм – избыточное употребление в речи близких по смыслу и потому логически излишних слов.

Все гости получили памятные сувениры.

Сувенир – подарок на память, поэтому памятные в этом предложении – лишнее слово. Разновидностью плеоназмов являются выражения типа очень огромный, очень малюсенький, очень прекрасный и т.п.

Примеры, имеющиеся в таблице, показывают… (Примеры показывают…)

Использование лишних слов. Слова просто не нужны в данном тексте.

Тогда о том, чтобы вы могли улыбнуться, 11 апреля об этом позаботится книжный магазин «Дружба».

Операция – это способ, которым выполняется действие… (Операция – способ выполнения действия…); Для того чтобы обеспечить… (Чтобы обеспечить…)

Тавтология – повторение однокоренных слов или одинаковых морфем. Тавтологическими ошибками «пестрят» не только сочинения учащихся, но и газеты и журналы.

Руководители предприятий настроены на деловой настрой.

Расщепление сказуемого. Это замена глагольного сказуемого синонимичным глагольно-именным сочетанием: бороться – вести борьбу, убирать – производить уборку.

Ученики приняли решение произвести уборку школьного двора.

В официально-деловом стиле такие выражения уместны, но в речевой ситуации лучше: Ученики решили убрать школьный двор.

Слова-паразиты. Такие слова засоряют речь, особенно устную. Это разнообразные частицы, которыми говорящий заполняет вынужденные паузы, не оправданные содержанием и структурой высказывания: вот, ну, это и т.п.; словечки типа: знаете ли, так сказать, фактически, вообще, честно говоря и т.п. Но эта речевая ошибка, встречающаяся сплошь и рядом в устной речи, иногда проникает и в письменную.

Обломов был избалованным, ну, в общем, ему в детстве все пытались угодить.

Лексическая неполнота высказывания.

Эта ошибка по смыслу противоположна многословию. Неполнота высказывания заключается в пропуске необходимого в предложении слова. Это происходит от желания учеников писать короче, компактнее.

Достоинство Куприна в том, что ничего лишнего.

В этом предложении не хватает (и даже не одного) слова, например, что в его произведениях нет ничего лишнего.

При выборе слова необходимо учитывать не только его значение, лексическую, стилистическую и логическую сочетаемость, но и сферу распространения. Употребление слов, имеющих ограниченную сферу распространения (неологизмы, устаревшие, иноязычные слова, профессионализмы, жаргонизмы, диалектизмы), всегда должно быть мотивировано условиями контекста.

Новые слова (неологизмы)

Неудачно образованные неологизмы являются речевыми ошибками.

А в прошлом году на ямочный ремонт после весенней распутицы было потрачено 23 тысячи рублей.

И только контекст помогает разобраться: «ямочный ремонт» – это ремонт ям.

Устаревшие слова

Архаизмы – слова, называющие существующие понятия, но вытесненные по каким-либо причинам из активного употребления синонимичными словами, – должны соответствовать стилистике текста, иначе они совершенно неуместны.

Ныне в университете был день открытых дверей.

Здесь устаревшее слово ныне (сегодня, теперь, в настоящее время) совершенно неуместно.

Историзмы – слова, вышедшие из употребления в связи с исчезновением обозначавшихся ими понятий: армяк, камзол, бурса, опричник и т.п. Ошибки в употреблении историзмов часто связаны с незнанием их лексического значения.

Крестьяне не выдерживают своей тяжелой жизни и идут к главному губернатору города.

Губернатор – начальник какой-нибудь области (губернии в царской России). Следовательно, главный губернатор – нелепость, к тому же в губернии мог быть только один губернатор, а его помощник назывался вице-губернатором.

Сюда же будут относится примеры употребление современных слов при описании исторических реалий.

На богатырях были кольчуги, брюки и варежки.

Слова иноязычного происхождения

Сейчас многие имеют пристрастие к иностранным словам, даже не зная иногда их точного значения. Иногда контекст не принимает иностранное слово.

Работа конференции лимитируется из-за отсутствия докладчиков.

Лимитировать – установить лимит чего-нибудь, ограничить. Иностранное слово лимитировать в данном предложении следует заменить словами: идет медленнее, приостановилась и т.п.

Диалектизмы

Диалектизмы – слова, которые не являются общеупотребительными и являются принадлежностью какого-то говора. Диалектизмы оправданны при создании речевых характеристик героев. Немотивированное использование диалектизмов говорит о недостаточном владении нормами литературного языка. Часто этим грешат ученики, проводившие каникулы в южных или северных областях.

Бабушка сварила суп из бурака.

Бурак – по-украински свекла.

В августе я приехал с Ростова.

В южных диалектах немного другая форма управления (предложно-падежные формы), правильно – приехал из Ростова.

Разговорные и просторечные слова

Разговорные слова входят в систему литературного языка, но употребляются преимущественно в устной речи, главным образом в сфере повседневного общения. Просторечие употребляется в литературном языке обычно в целях сниженной, грубоватой характеристики предмета. Разговорная и просторечная лексика, в отличие от диалектной (областной), употребляется в речи всего народа.

У меня совсем худая куртка.

Худой (разг.) – дырявый, испорченный. Ошибки возникают в тех случаях, когда употребление разговорных и просторечных слов не обоснованно контекстом.

Профессионализмы и жаргонизмы

Профессионализмы – эквиваленты терминов у работников определенной профессии: опечатка – в речи журналистов ляп; руль – в речи шоферов баранка.

Неуместное использование профессионализмов портит литературную речь.

Жаргонизмы – это бытовая просторечная лексика, свойственная некоторым группам людей (молодежи. студентам, школьникам, осужденным и т.п.).

Хотел пригласить на праздник гостей, да хибара не позволяет.

Хибара – дом.

С – стилистическая ошибка

Это ошибки в употреблении стилистически окрашенных слов в инородном стиле. Единство стиля – важная компонента любой работы. (Лексика и Развитие речи). Как правило, ученики используют сниженную лексику: разговорные, жаргонные слова, просторечную лексику.

Попечитель богоугодных заведений подлизывается к ревизору (Попечитель богоугодных заведений заискивает перед ревизором). В этом эпизоде главный герой накосячил. (В этом эпизоде главный герой допустил просчет / совершил ошибку).

Стилистический и смысловой разнобой между частями предложения:

Рыжий, толстый, здоровый, с лоснящимся лицом, певец Таманьо привлекал Серова как личность огромной внутренней энергии. – Огромная внутренняя энергия, которой привлекал Серова певец Таманьо, сказывалась и в его внешности: массивный, с буйной рыжей шевелюрой, с брызжущим здоровьем лицом.

Л – логическая ошибка

Это ошибки логического построения текста. Среди них наиболее часто встречающаяся – отсутствие причинно-следственной связи:

Обломов воспитывался в деревне, поэтому ничего не умел делать сам.

К логическим ошибкам также следует отнести порядок слов в предложении, ведущий к искажению смысла:

Есть немало произведений, повествующих о детстве автора, в мировой литературе. – В мировой литературе есть немало произведений, повествующих о детстве автора.

Ф – фактическая ошибка

Это ошибки смысловые, искажение исходного содержания текста (в сочинении и изложении) (Развитие речи)

Z – нарушение абзацного членения

Текст неверно разделен на микротемы, абзацы (Синтаксис и Развитие речи)

Отдельным видом ошибок следует, пожалуй, выделить бедность и однообразие используемых синтаксических конструкций.

Мужчина был одет в прожженный ватник. Он был грубо заштопан. Сапоги были почти новые. Носки изъедены молью. – Мужчина был одет в грубо заштопанный прожженный ватник, хотя сапоги были почти новые, носки оказались изъедены молью.

Это очень серьезный недостаток ученических работ. И очень распространенный.

Речевые ошибки

Главная »

Русский язык » Языкознание » Виды ошибок » Речевые ошибки

Речевые ошибки

Непонимание значения слова

– Употребление слова в несвойственном ему

значении.

Костер все больше и больше распалялся,

пылал.

Распаляться – 1. Нагреться

до очень высокой температуры, раскалиться. 2. (перен.) Прийти в сильное

возбуждение, стать охваченным каким-либо сильным чувством.

Разгораться – начинать сильно или хорошо, ровно гореть.

– Употребление значимых и

служебных слов без учета их значения.

Благодаря пожару, вспыхнувшему от костра, сгорел большой участок леса.

Предлог благодаря

сохраняет смысловую связь с глаголом благодарить

и употребляется обычно лишь в тех случаях, когда говорится о причинах, вызывающих

желательный результат: благодаря чьей-нибудь помощи, поддержке. В данном

примере предлог благодаря следует заменить на из-за, в результате, вследствие.

– Выбор слов-понятий с

различным лексико-грамматическим значением (конкретные и отвлеченные

существительные).

Предлагаем полное излечение алкоголиков

и других заболеваний.

Если

речь идет о заболеваниях, то слово алкоголики

следовало бы заменить на алкоголизм.

– Неправильное употребление

паронимов.

Пароним (похожее написание и

звучание, различное значение): усвоить –

освоить (второе употребляется в значении более высокой степени проявления действия), предоставить (отдать в пользование)

– представить (предъявить).

Человек

ведет праздничную жизнь. У меня

сегодня праздное настроение.

Праздный и праздничный

– очень похожие слова, однокоренные. Но значение имеют разное: праздничный – прилагательное к праздник (праздничный

ужин, праздничное настроение); праздный

– не заполненный, не занятый делом, работой (праздная жизнь).

Лексическая сочетаемость

При выборе слова следует учитывать не только

значение, которое ему присуще в языке, но и лексическую сочетаемость. Далеко не

все слова могут сочетаться друг с другом. Границы сочетаемости определяются значением

слов, их стилистической принадлежностью, эмоциональной окраской, грамматическими

свойствами и т.д.

Хороший

руководитель должен во всем показывать образец своим подчиненным.

Показывать можно пример,

но не образец. А образцом

можно быть, например, для подражания.

Их сильная, закаленная в жизненных

испытаниях дружба многими была замечена. Слово дружба сочетается с прилагательным крепкая – крепкая

дружба.

Отличать

от речевой ошибки следует умышленное объединение, казалось бы, несочетаемых

между собой слов: живой труп, обыкновенное чудо. Это

особый художественный прием – оксюморон.

Употребление синонимов

Синонимы

обогащают язык, делают образной нашу речь. У синонимов может быть разная функционально-стилистическая

окраска. Так, слова ошибка, просчет, оплошность, погрешность

– стилистически нейтральны, общеупотребительны; проруха,

накладка – просторечные; косяк

– разговорное; ляп – профессионально-жаргонное.

Употребление одного из синонимов без учета его стилистической окраски может

привести к речевой ошибке.

Совершив косяк,

директор завода сразу же стал его исправлять.

При

использовании синонимов часто не учитывается способность каждого из них в

большей или меньшей степени избирательно сочетаться с другими словами.

Вчера мне было печально.

Синоним грустно

сюда вполне подходит: Вчера мне было грустно. В безличном предложении эти слова не

способны заменять друг друга так же, как и в двусоставном.

Употребление омонимов

Благодаря контексту омонимы, как правило, понимаются

верно. Но все же в определенных речевых ситуациях омонимы не могут быть поняты

однозначно.

Экипаж находится в

отличном состоянии.

Экипаж – это повозка или команда? Само

слово экипаж употреблено правильно. Но

для раскрытия смысла этого слова необходимо расширить контекст.

Очень часто к двусмысленности приводит употребление

в речи (особенно устной) омофонов (одинаково звучащих, но по-разному пишущихся):

молот – молод, плач – плачь, стучатся – стучаться, тушь – туш; омоформ

(слов, совпадающих по звучанию и написанию в отдельных формах): лечу –

от лететь, от лечить; пара – от пара, от пар.

Употребление многозначных слов

При употреблении многозначных слов (как и при

употреблении омонимов) очень важен контекст. Именно благодаря контексту ясно то

или иное значение слова. Но бывает и иначе.

Аудитория не соответствовала требованиям лектора.

Аудитория – помещение или аудитория

– слушатели?

Многословие

Встречаются

разные виды многословия:

Плеоназм – избыточное употребление в

речи близких по смыслу и потому логически излишних слов.

Все гости получили памятные сувениры.

Сувенир – подарок на память,

поэтому памятные в этом предложении –

лишнее слово. Разновидностью плеоназмов являются выражения типа очень огромный, очень малюсенький, очень прекрасный и т.п.

Примеры, имеющиеся в

таблице, показывают… (Примеры показывают…)

Использование

лишних слов. Слова

просто не нужны в данном тексте.

Тогда

о том, чтобы вы могли улыбнуться, 11 апреля об этом позаботится книжный магазин «Дружба».

Операция – это способ,

которым выполняется действие… (Операция

– способ выполнения действия…); Для

того чтобы обеспечить… (Чтобы обеспечить…)

Тавтология – повторение однокоренных

слов или одинаковых морфем. Тавтологическими ошибками «пестрят» не только сочинения

учащихся, но и газеты и журналы.

Руководители предприятий настроены

на деловой настрой.

Расщепление сказуемого. Это замена глагольного

сказуемого синонимичным глагольно-именным сочетанием: бороться – вести борьбу, убирать – производить уборку.

Ученики приняли решение произвести уборку

школьного двора.

В

официально-деловом стиле такие выражения уместны, но в речевой ситуации лучше: Ученики решили

убрать

школьный двор.

Слова-паразиты. Такие слова засоряют речь,

особенно устную. Это разнообразные частицы, которыми говорящий заполняет вынужденные

паузы, не оправданные содержанием и структурой высказывания: вот, ну, это и т.п.; словечки типа: знаете ли, так сказать, фактически, вообще,

честно говоря и т.п. Но эта речевая ошибка, встречающаяся сплошь и рядом в

устной речи, иногда проникает и в письменную.

Обломов был

избалованным, ну,

в общем,

ему в детстве все пытались угодить.

Лексическая неполнота высказывания.

Эта

ошибка по смыслу противоположна многословию. Неполнота высказывания заключается

в пропуске необходимого в предложении слова. Это происходит от желания учеников

писать короче, компактнее.

Достоинство Куприна в том, что ничего лишнего.

В

этом предложении не хватает (и даже не одного) слова, например, что в его произведениях нет ничего лишнего.

При выборе слова необходимо учитывать не только его значение,

лексическую, стилистическую и логическую сочетаемость, но и сферу распространения.

Употребление слов, имеющих ограниченную сферу распространения (неологизмы,

устаревшие, иноязычные слова, профессионализмы, жаргонизмы, диалектизмы),

всегда должно быть мотивировано условиями контекста.

Новые слова (неологизмы)

Неудачно

образованные неологизмы являются речевыми ошибками.

А в прошлом году на ямочный ремонт

после весенней распутицы было потрачено 23 тысячи рублей.

И

только контекст помогает разобраться: «ямочный ремонт» – это ремонт ям.

Устаревшие слова

Архаизмы – слова, называющие

существующие понятия, но вытесненные по каким-либо причинам из активного

употребления синонимичными словами, – должны соответствовать стилистике текста,

иначе они совершенно неуместны.

Ныне в

университете был день открытых дверей.

Здесь устаревшее слово ныне

(сегодня, теперь, в настоящее время) совершенно неуместно.

Историзмы – слова, вышедшие из

употребления в связи с исчезновением обозначавшихся ими понятий: армяк, камзол, бурса, опричник и т.п.

Ошибки в употреблении историзмов часто связаны с незнанием их лексического значения.

Крестьяне не

выдерживают своей тяжелой жизни и идут к главному губернатору города.

Губернатор – начальник какой-нибудь области

(губернии в царской России). Следовательно, главный

губернатор – нелепость, к тому же в губернии мог быть только

один губернатор, а его помощник назывался вице-губернатором.

Сюда

же будут относится примеры употребление современных слов при описании исторических

реалий.

На богатырях были кольчуги, брюки и

варежки.

Слова иноязычного происхождения

Сейчас многие имеют пристрастие к иностранным

словам, даже не зная иногда их точного значения. Иногда контекст не принимает

иностранное слово.

Работа

конференции лимитируется

из-за отсутствия докладчиков.

Лимитировать – установить лимит чего-нибудь, ограничить. Иностранное слово лимитировать в данном предложении следует

заменить словами: идет медленнее,

приостановилась и т.п.

Диалектизмы

Диалектизмы – слова, которые не являются

общеупотребительными и являются принадлежностью какого-то говора. Диалектизмы

оправданны при создании речевых характеристик героев. Немотивированное

использование диалектизмов говорит о недостаточном владении нормами

литературного языка. Часто этим грешат ученики, проводившие каникулы в южных

или северных областях.

Бабушка сварила суп из бурака.

Бурак – по-украински свекла.

В августе я приехал с Ростова.

В

южных диалектах немного другая форма управления (предложно-падежные формы),

правильно – приехал из Ростова.

Разговорные и просторечные слова

Разговорные слова входят в систему литературного

языка, но употребляются преимущественно в устной речи, главным образом в сфере

повседневного общения. Просторечие употребляется в литературном языке обычно в

целях сниженной, грубоватой характеристики предмета. Разговорная и просторечная

лексика, в отличие от диалектной (областной), употребляется в речи всего

народа.

У меня совсем худая

куртка.

Худой (разг.) – дырявый, испорченный. Ошибки возникают в

тех случаях, когда употребление разговорных и просторечных слов не обоснованно

контекстом.

Профессионализмы и жаргонизмы

Профессионализмы – эквиваленты терминов у

работников определенной профессии: опечатка

– в речи журналистов ляп; руль – в речи шоферов баранка.

Неуместное использование профессионализмов портит

литературную речь.

Жаргонизмы – это бытовая просторечная лексика,

свойственная некоторым группам людей (молодежи. студентам, школьникам, осужденным

и т.п.).

Хотел

пригласить на праздник гостей, да хибара не позволяет.

Хибара – дом.

Речевые ошибки в употреблении фразеологизмов

1) Ученики приняли решение сделать уборку школьного двора.

2) В рассказе А.П. Чехова «Ионыч» рассказывается об Ионыче.

3) Суть этого вопроса в гуманном отношении к пожилым людям.

4) На экскурсии по городу мы увидели на одном из старинных зданий мемориальную доску.

5) Мы долго ждали письмо от отца, а оно пришло только в мае.

6) Разошлись после полуночи: спор был долгий.

7) В отделе кадров мне дали список вакансий, и вскоре я устроилась на работу.

Чтобы получить премию, надо закончить начатую работу.

Чтобы получить премию, надо закончить начатую работу.

9) Командир приказал уничтожить врага.

10) Бабушка медленно взяла нож и отрезала ровно половину яблока, тихо сказала «Ешь».

*предложения 2 и 8 без речевых ошибок.