Прошу помочь.

Исправьте ошибки, связанные с неверным употреблением предлогов.

1) Своевременно оплачивайте за проезд. 2) Автор поднимает проблему об ответственности человека перед обществом. 3) Вряд ли можно предъявлять к нему претензии. 4) Я не верю о том, что это может случится. 5) Я скучаю за своими друзьями. 6) Мы хотим обратить внимание общества к этой проблеме. 7) В телепередаче прозвучал намек о неблаговидных поступках чиновников.  Его охватила жажда к деятельности. 9) Такой порядок слов не свойствен для русского языка. 10) В отзыве на книгу вы найдете подробный разбор романа. 11) Принято различать красоту от красивости. 12) Режиссер театра охотно поделился с нами планами о будущем. 13) По заказу музея изготовили копии с документов. 14) Следует переделать статью согласно указаний.

Его охватила жажда к деятельности. 9) Такой порядок слов не свойствен для русского языка. 10) В отзыве на книгу вы найдете подробный разбор романа. 11) Принято различать красоту от красивости. 12) Режиссер театра охотно поделился с нами планами о будущем. 13) По заказу музея изготовили копии с документов. 14) Следует переделать статью согласно указаний.

—

Место, пораженное кислотой, он быстро

вытер.

—

Мы ничего не раздаем с такой щедростью,

как советы.

Задание

{{549}} ТЗ 549 Тема 2-12-0

Предложение

без ошибок в употреблении деепричастного

оборота:

—

Проснувшись завтра, за окном уже будет

ноябрь

—

Наблюдая за прыжком Павла Ольшанского,

у вас может возникнуть вопрос.

—

Посулив Смурову 50 тысяч, договоренность

была достигнута

+

Зайдя в кафе, он встретил приятеля.

Задание

{{550}} ТЗ 550 Тема 2-12-0

Предложение

без ошибок в употреблении деепричастного

оборота:

+

Выступая публично, нужно говорить громко

и четко.

—

Женившись в первый раз, сложности были

только вначале.

—

Покупая макаронные изделия от фабрики

«Краксон», вам гарантировано

качество.

—

Имя достаточный навык в работе машиниста,

мне хочется дать несколько практических

советов.

Задание

{{551}} ТЗ 551 Тема 2-12-0

Предложение

без ошибок в употреблении деепричастного

оборота:

+

Говоря о достоинствах дипломного

сочинения, следует указать, однако, и

на отдельные его недостатки.

—

Подъезжая к городу, начался сильный

ветер.

—

Сенька укутал Дуняшу, посадил ее в сани

и, торопя вожжами, рысцою погнал лошадь.

—

Имя достаточный навык в работе машиниста,

мне хочется дать несколько практических

советов.

Задание

{{552}} ТЗ 552 Тема 2-12-0

Предложение

без грамматических ошибок:

—

Согласно действующих законов, ущерб

должен быть возмещен в полном размере.

—

Следует вовремя оплачивать за услуги

—

Критерий оценки деятельности наших

подразделений является раскрываемость

преступлений

+

Нарушение сочетаемости слов приводит

к неправильному пониманию предложения.

Задание

{{553}} ТЗ 553 Тема 2-12-0

Предложение

без грамматических ошибок:

—

Стоит только дотронуться к балансу двух

властей.

—

Я еще не в курсе об этой информации.

+

Эти предложения можно разделить на

большое число групп.

—

Согласно многих наблюдений, зима в этом

году будет холодная.

Задание

{{554}} ТЗ 554 Тема 2-12-0

Предложение

без грамматических ошибок:

—

Им двигает чувство сострадания.

—

Институт организовывает подготовительные

курсы.

—

Саша еще не вернулся с института.

+

Проверяйте деньги и правильность

оформления билетов не отходя от кассы.

Задание

{{555}} ТЗ 555 Тема 2-12-0

Предложение

без грамматических ошибок:

+

Студенты должны четко усвоить эти

понятия.

—

Ветер колыхает листву.

—

Производить удары следует резко, но

сильно.

—

Ни один завод, ни одна фабрика не

приступила к работе.

Задание

{{556}} ТЗ 556 Тема 2-12-0

Предложение

без грамматических ошибок:

—

Передавайте им привет.

+

В статье раскрываются всего две проблемы.

—

Раствор был необходим для дальнейших

опытов, проводящихся в лаборатории.

—

Особенно на меня сильное впечатление

произвел дневник Тани Савичевой.

—

Он любил живопись и квашеную капусту.

Задание

{{557}} ТЗ 557 Тема 2-12-0

Предложение

без грамматических ошибок:

—

Брошюра дает знания об истории календаря,

научит делать календарные расчеты

быстро и точно.

—

В зоопарке мы видели птиц, страусов,

слонов.

+

Проявления заботы и оказанная помощь

порадовали всех.

—

Последнее, на чем я остановлюсь, это на

вопросе об использовании цитат.

Задание

{{558}} ТЗ 558 Тема 2-12-0

Предложение

без грамматических ошибок:

—

Эти районы были выделены Белоусовым и

обозначаются разными названиями.

—

Главное, чему нужно уделить внимание,

это художественной стороне произведения.

—

Деньги я могу как держать дома, так и

отдать в банк.

+

Комиссия осмотрела общежитие, которому

в свое время было уделено много внимания.

Задание

{{559}} ТЗ 559 Тема 2-12-0

Предложение

без грамматических ошибок:

—

Ручейки, воды, стекаемые вниз, поразили

нас.

—

Вдруг ударил гром, засверкала молния,

и женщины кричали.

—

Родители и друзья, руководители и соседи,

коллеги и дети — все присутствовали на

юбилее.

+

Выступая публично, нужно говорить громко

и четко.

Задание

{{560}} ТЗ 560 Тема 2-12-0

Предложение

без грамматических ошибок:

—

Игрушки, выпускающиеся нашей фабрикой,

известны далеко за пределами страны.

+

В статье раскрываются всего две проблемы.

—

Группа студентов пришла слушать

факультативный курс лекций по сварке

доцента Юрьева.

—

В зоопарке мы видели птиц, страусов,

слонов.

Задание

{{561}} ТЗ 561 Тема 2-12-0

Предложение

без грамматических ошибок:

—

Важнейшим политическим событием недели

должно было стать обсуждение в комитетах

Госдумы бюджета, оно отложилось.

—

Об этом заявила глава налоговой службы

Георгий Босс.

—

У нас действительно будет ответственность

тех, кто за это говорит

+

Ветер колышет листву.

Задание

{{562}} ТЗ 562 Тема 2-12-0

Предложения

с грамматической ошибкой:

+

Город хорошо просматривается с обоих

сторон.

+

Из семидесяти дел двое приняты приняты

к рассмотрению.

—

На моем попечении были старая бабушка

и мой маленький братишка.

—

Человечество вообще изменяется куда

меньше, чем думают.

Задание

{{563}} ТЗ 563 Тема 2-12-0

Правильно

выбрана форма числительного в предложении:

—

К восемьсот пятидесятилетию Москвы

готовили концерт.

—

В четырехсот семидесяти томах этого

дела представлено достаточно доказательств

его вины.

—

За нашего кандидата проголосовало

триста семьдесят депутатов при шестьдесят

три против.

+

На проект было истрачено около

четырехсот-пятисот долларов.

Задание

{{564}} ТЗ 564 Тема 2-12-0

Предложение

без грамматических ошибок:

—

Город находится в самом тяжелейшем

положении.

—

Большинство участников собрания

проголосовали за предложенный проект.

+

Екатерина была возведена на престол.

—

Чтобы приносить пользу Родине, нужно:

смелость, знание, честность.

Задание

{{565}} ТЗ 565 Тема 2-12-0

Предложение

с грамматической ошибкой

+

И даже самая сильная женщина, к которой

я себя причисляю, хочется быть слабой

и ранимой.

—

Ей весело грустить, такой нарядно

обнаженной.

—

Они стали рабами свободы.

—

Преобладающая сила Кони заключалась в

уме — проницательном, аналитическом,

холодном.

Задание

{{566}} ТЗ 566 Тема 2-12-0

Предложение

с грамматической ошибкой

+

Хотя в качестве примера приведу визит

боливийской делегации, в ходе которой

мы с удивлением узнали многое.

—

Лучшее правительство то, которое меньше

всего правит.

—

Слезы текут ручьем.

—

И жертвы их беззакония стали жертвами

закона.

Задание

{{567}} ТЗ 567 Тема 2-12-0

Предложение

с грамматической ошибкой

+

Большой театр отправил его на пенсию,

где он больше не танцевал.

—

Человек — это звучит горько!

—

Я три тарелки съел.

—

Сколько бы беленьких барашков ни привели,

из них одной белой лошади не сделаешь.

Задание

{{568}} ТЗ 568 Тема 2-12-0

Предложение

без грамматических ошибок:

—

Уровень вырос гораздо больше, чем в

прежние года.

—

Студенты четко должны усвоить эти

понятия.

—

Столяр сделал этажерку из дума с четырьмя

ножками.

+

Твои взгляды мне ненавистны, но я всю

жизнь буду бороться за твое право

отстаивать их.

Задание

{{569}} ТЗ 569 Тема 2-12-0

Предложение

без грамматических ошибок:

—

Будут премии страны, я имею в виду

Российской.

—

Эти действия не вдохновили на поддержку

ни городских, ни краевых властей.

+

Неудачный выбор синонима является

причиной смысловой неточности.

—

Там нарисовано лес и береза.

Задание

{{570}} ТЗ 570 Тема 2-12-0

Предложение

без грамматических ошибок:

—

Под руководством Василия Игоревича

работают и учатся много молодых людей,

связавших свою жизнь с наукой.

—

Бумажный российский рубль приравнивался

к 0,77 грамм чистого золота.

—

Фильм снят по мотивам повести Аркадия

и Георгия Вайнер.

+

Продам дачу на Кузнецовском плато.

Задание

{{571}} ТЗ 571 Тема 2-12-0

Предложение

с грамматической ошибкой

+

Мы создаем информационно-аналитическое

управление и жесточайшим образом будем

пропаганду и агитацию проводить.

—

Нам почти всегда скучно с теми, кому

скучно с нами.

—

Как мы можем требовать, чтобы кто-то

сохранил нашу тайну, если мы сами не

можем ее сохранить?

—

Нет в мире совершенства.

Задание

{{572}} ТЗ 572 Тема 2-12-0

Предложение

с грамматической ошибкой

+

Президент поставил задачу об обновлении

плана.

—

Деньги — зло: зайдешь на рынок — и зла не

хватает!

—

У наших ушки на макушке.

—

В каждом стиле могут быть выделены

варианты.

Задание

{{573}} ТЗ 573 Тема 2-12-0

Предложение

с грамматической ошибкой

+

Сейчас спортзал лучше, чем в прежние

года.

—

После искусства мыслить искусство

говорить и писать — самое сложное.

—

Слово — великая сила, но надо заметить,

что это союзник, всегда готовый стать

предателем.

—

Издание предназначено для студентов.

Задание

{{574}} ТЗ 574 Тема 2-12-0

Предложение

без грамматических ошибок:

—

Юноши борятся, аж захватывают дух.

—

У меня туфель порвался.

—

Молодежь собрались в парке на митинг.

+

Учтивость ума заключается в способности

думать достойно и утонченно.

Задание

{{575}} ТЗ 575 Тема 2-12-0

Предложение

без грамматических ошибок:

—

Тогда было введено постоянное конное

и пешее войско на жалованье, подчиненное

королю.

—

Строить баркас помогали товарищи, жена

и сестра шили паруса.

—

И в эту степь приехал только что окончивший

школу по комсомольской путевке небольшой

паренек Кемель.

+

Идеально говорят единицы.

Задание

{{576}} ТЗ 576 Тема 2-12-0

Предложение

без грамматических ошибок:

—

Образцов получил от революционного

кружка задание разыгрывать роль владельца

конюшни и замечательного рысака Варвара.

—

После окончания работы. Что приятно

было отметить, многие рабочие идут в

вечерние школы.

—

Господин Брилев 5 мая в магазине «Детский

мир» залез в карман к гражданину

Чеснокову, где и был пойман.

+

Жизнь поставила Татьяну в тупик.

Задание

{{577}} ТЗ 577 Тема 2-12-0

Предложение

с грамматической ошибкой

+

На становление Ивана как личности и

педагога, немалую роль сыграли не только

его родители, но и учителя.

—

Что скажут трижды, тому верит народ.

—

Сколько вы зарабатываете?

—

Говорят, вы нашли общий язык с племенем

людоедов.

Задание

{{578}} ТЗ 578 Тема 2-12-0

Предложения

с грамматической ошибкой

+

С окончанием футбольного матча количество

звонящих должно активизироваться.

+

Печорин хочет умереть в Персии, куда он

держал путь в первой главе, чтобы лежать

в чужих песках.

—

Над нашей территорией может беспрепятственно

летать любой, кто достал «борт» и

горючее.

—

Как сообщил в понедельник в Вашингтоне

офис вице-президента Альберта Гора,

встреча состоится пятого ноября.

Задание

{{579}} ТЗ 579 Тема 2-12-0

Предложение

с грамматической ошибкой

+

Есть тут у нас один миллионер в долларах.

—

Жизнь поставила перед Татьяной

неразрешимый вопрос.

—

С окончанием футбольного матча зрители

должны активизироваться и количество

звонков увеличится

—

Какие у вас доходы?

Задание

{{580}} ТЗ 580 Тема 2-12-0

Предложение

с грамматической ошибкой

+

Какие доходы вы зарабатываете?

—

Время — самое большое расстояние между

двумя точками.

—

Что пользы человеку, если он завоюет

весь мир, но потеряет собственную душу?

—

Любовь и благодарность — основа мира.

Задание

{{581}} ТЗ 581 Тема 2-12-0

Предложение

с грамматической ошибкой

+

Жизнь поставила перед Татьяной

неразрешимый тупик.

—

Есть у нас тут один богатый человек,

состояние которого исчисляется в

миллионах долларов.

—

Ребенок или подросток с повадками

мещанина — всего лишь попугай, подражающий

манерам законченных обывателей.

—

Я преуспевал во всем, за что я брался,

потому что я этого хотел.

Задание

{{582}} ТЗ 582 Тема 2-12-0

Предложение

с грамматической ошибкой

+

Говорят, что вы нашли общий язык в племени

людоедов.

—

Мы хотим привлечь внимание общества к

этой проблеме

—

Обыватель — явление всемирное.

—

Ложь — это наиболее современная и

актуальная форма зла.

Задание

{{583}} ТЗ 583 Тема 2-12-0

Предложение

с грамматической ошибкой

+

Я считал необходимым довести до мнения

Президента.

—

Я бы не назвал этот район криминальным.

—

Конечная цель красноречия — убеждать

людей.

—

Сила мысли — творческая сила.

Задание

{{584}} ТЗ 584 Тема 2-12-0

Предложение

с грамматической ошибкой

+

Люди становятся из врагов в оппонентов.

—

Мы хотим обратить внимание общества на

эту проблему.

—

История не ждет, она ставит ультиматум.

—

Риторическое мастерство неотделимо от

общей культуры человека.

Задание

{{585}} ТЗ 585 Тема 2-12-0

Предложение

с грамматической ошибкой

+

Я бы не назвал, что это криминальный

район.

—

Я считал необходимым довести эту

информацию до сведения президента.

—

Обыватель — явление всемирное.

—

Лентяй никогда не становится победителем.

Задание

{{586}} ТЗ 586 Тема 2-12-0

Предложение

с грамматической ошибкой

+

Мы хотим обратить внимание общества к

этой проблеме.

—

Ребенок или подросток с повадками

мещанина — всего лишь попугай, подражающий

манерам законченных обывателей.

—

Единственный способ настраивать людей

на энергичную деятельность — это общаться

с ними.

—

Победитель никогда не ленится.

Задание

{{587}} ТЗ 587 Тема 2-12-0

Предложение

с ошибкой

+

Вопрос идет только об одном.

—

Не откладывай на завтра то, что можно

сделать послезавтра.

—

В глаза бросалась убогая роскошь ее

наряда.

—

Если они начнут вас уважать, то последуют

за вами до конца своей жизни.

Задание

{{588}} ТЗ 588 Тема 2-12-0

Предложение

с грамматической ошибкой

+

Надо продолжить переговоры, которыми

мы были достигнуты определенные

результаты

—

Ребенок или подросток с повадками

мещанина — всего лишь попугай, подражающий

манерам законченных обывателей.

—

Я люблю путешествовать, посещать новые

города, страны, знакомиться с разными

людьми.

—

Что может дать один человек другому,

кроме капли тепла?

Задание

{{589}} ТЗ 589 Тема 2-12-0

Предложение

с ошибкой

—

Ребенок или подросток с повадками

мещанина — всего лишь попугай, подражающий

манерам законченных обывателей.

—

Со своими сотрудниками я стремлюсь

говорить предельно четко и откровенно.

—

Станет ли связываться со сбербанком

человек, чьи сбережения в нем прогорели?

+

Вопрос идет только об одном.

Задание

{{590}} ТЗ 590 Тема 2-12-0

Предложение

с грамматической ошибкой

+

Виктор Степанович, у вас хорошие

человеческие качества, не сгорайте их

в думском горниле.

—

Есть книги, которые читаются; есть книги,

которые изучаются; есть книги, что

хранятся в сердце нации.

—

Речевой этикет определяется ситуацией,

в которой происходит общение.

—

Разрешите с вами познакомиться.

Задание

{{591}} ТЗ 591 Тема 2-12-0

Предложение

с грамматической ошибкой

+

Многократная ситуация усугубляется

тем, что еще не все изучили этот вопрос.

—

Ум издалека узнает ум и тянется к нему.

—

Факты — это воздух ученого.

—

Мужественный пеняет на себя, малодушный

— на товарища.

Задание

{{592}} ТЗ 592 Тема 2-12-0

Предложение

с грамматической ошибкой

+

Недавно мы закупили компьютера.

—

Вокруг них разыгрался спор.

—

Федоров был мужествен.

—

Город находится в тяжелейшем положении.

Задание

{{593}} ТЗ 593 Тема 2-12-0

Предложение

без грамматических ошибок

—

Прочие слога исполняются ровной

скороговоркой.

—

Я был красноречив, аргументирован.

+

Стая лебедей летела их холодных стран

в теплые края

—

Нам посчастливилось, как никому другим,

получить награду от президента.

Раздел:

Деловой русский язык

Тема:

Особенности официально-делового стиля

Задание

{{594}} ТЗ 594 Тема 3-13-0

###

— это совокупность языковых средств,

функция которых — обслуживание сферы

официально -деловых отношений.

+

деловой стиль

Задание

{{595}} ТЗ 595 Тема 3-13-0

Основной

сферой, в которой функционирует официально

— деловой стиль, является:

+

административно-правовая деятельность

—

народно-хозяйственная деятельность

—

дружеская деятельность

—

душевная деятельность

Задание

{{596}} ТЗ 596 Тема 3-13-0

«С

благодарностью подтверждаем получение

Вашего письма с приложенными каталогами

и сообщаем, что этот информационный

материал мы направили нашим заказчикам»

— текст относится к стилю речи

+

официально-деловой

—

научный

—

публицистический

—

разговорный

Задание

{{597}} ТЗ 597 Тема 3-13-0

Если

человек не вовремя пришел на работу, то

он пишет

—

резюме

—

протокол

+

объяснительную записку

—

заявление

Задание

{{598}} ТЗ 598 Тема 3-13-0

К

распорядительным документам относятся

+

приказ

+

инструкция

—

устав

—

контракт

+

постановление

Задание

{{599}} ТЗ 599 Тема 3-13-0

Обсуждение

с целью заключения согласия между

кем-либо по какому-либо вопросу — ###

+

п*р*г*в*р#$#

Задание

{{600}} ТЗ 600 Тема 3-13-0

Жанрами

официально — делового стиля являются

—

монография, учебное пособие

—

рассказ, пьеса, роман

+

автобиография, устав, закон

—

легенда, поэма

Задание

{{601}} ТЗ 601 Тема 3-13-0

Подстиль,

не относящийся к официально-деловому

стилю

—

канцелярский

—

юридический

+

артистический

—

государственный

Задание

{{602}} ТЗ 602 Тема 3-13-0

Официально-деловой

стиль проявляется преимущественно в:

+

письменной форме

—

устной форме

—

магнитофонной записи

—

на мониторе

Задание

{{603}} ТЗ 603 Тема 3-13-0

Стилевая

черта, которая не свойственна текстам

официально-делового стиля

—

точность изложения

—

детальность изложения

—

стандартность изложения

+

абстрактность изложения

Задание

{{604}} ТЗ 604 Тема 3-13-0

В

жанре деловой автобиографии сообщаются

сугубо

+

официальные сведения о человеке

—

семейные сведения о человеке

—

дружеские сведения о человеке

—

личностные отношения

Задание

{{605}} ТЗ 605 Тема 3-13-0

Функция

делового стиля заключается в том, что

изложению придаётся характер

+

документа

—

пособия

—

жизнеописания

—

жизнелюбия

Задание

{{606}} ТЗ 606 Тема 3-13-0

Официально-деловому

стилю противопоказаны

+

эмоциональность

—

точность

+

субъективная оценочность

+

разговорность

Задание

{{607}} ТЗ 607 Тема 3-13-0

Официально-деловому

стилю характерна тенденция

+

к сокращению числа значений слов

—

к увеличению числа значений слов

—

к метафоризации слов

—

к обращению к риторическим вопросам

Задание

{{608}} ТЗ 608 Тема 3-13-0

Лексика

и фразеология официально-делового стиля

отличаются

+

умеренно-книжной стилистической окраской

+

высоким процентом стандартных средств

—

метафорическим использованием слов

+

отсутствием выразительных средств

Задание

{{609}} ТЗ 609 Тема 3-13-0

К

терминологии официально-делового стиля

относятся

+

названия лиц по их функции в

официально-деловых отношениях

+

названия документов

обозначение

частей документа

—

употребление переносных значений слов

Задание

{{610}} ТЗ 610 Тема 3-13-0

В

официально-деловых документах

употребляются отглагольные существительные,

придающие тексту

+

строгую «холодную» тональность

—

весёлую игривую тональность

—

фамильярность

—

любезность

Задание

{{611}} ТЗ 611 Тема 3-13-0

Официально-деловой

стиль носит

+

именной характер

—

глагольный характер

—

семейный характер

—

дружеский характер

Задание

{{612}} ТЗ 612 Тема 3-13-0

Тексты

официально-делового стиля должны

соответствовать следующему требованию:

+

Официально-деловой стиль характеризуется

отсутствием местоимений 1 -го и 2 -го

лица.

—

Официально-деловому стилю присуще

обилие личных местоимений 1 -го и 2 -го

лица.

—

официально-деловому стилю присуще

обилие выразительных средств

—

официально-деловой стиль полон

односоставных, безличных предложений

Задание

{{613}} ТЗ 613 Тема 3-13-0

Доля

инфинитива выше в стиле

+

научном

—

официально-деловом

—

публицистическом

—

разговорном

Задание

{{614}} ТЗ 614 Тема 3-13-0

В

официально-деловой речи доля форм

глаголов настоящего времени по отношению

ко всем временным формам составляет

+

80%

—

50%

—

10%

—

5%

Задание

{{615}} ТЗ 615 Тема 3-13-0

Синтаксис

официально-делового стиля

+

книжный

—

разговорный

—

жаргонный

—

научный

Задание

{{616}} ТЗ 616 Тема 3-13-0

Предложения

в официально-деловом стиле

—

неполные

+

повествовательные

+

двусоставные (простые)

+

сложные

Задание

{{617}} ТЗ 617 Тема 3-13-0

Культура

официально-деловой речи включает в себя

владение двумя различными по характеру

типами норм: текстовыми и ###

+

языковыми

Задание

{{618}} ТЗ 618 Тема 3-13-0

Правильным

вариантом расположения реквизитов

является:

1:

адресат

2:

адресант

3:

название жанра документа

4:

заглавие к тексту документа

5:

список документальных приложений

6:

подпись

7:

дата

Задание

{{619}} ТЗ 619 Тема 3-13-0

Традициям

официально-делового стиля литературного

языка соответствует язык

+

деловых бумаг

—

эсперанто

—

ЭВМ

—

жестов

Задание

{{620}} ТЗ 620 Тема 3-13-0

Стремление

к выражению мысли единообразным способом

есть ###

+

языковой стандарт

Задание

{{621}} ТЗ 621 Тема 3-13-0

Термины

и профессионализмы в соответствии с

тематикой и содержанием служебных

документов, нетерминологические слова,

отглагольные существительные широко

используются в языке деловых бумаг и

###

+

документов

Задание

{{622}} ТЗ 622 Тема 3-13-0

Сложные

отыменные предлоги, выражающие стандартные

аспекты содержания, устойчивые

словосочетания атрибутивно-именного

типа с окраской официально-делового

стиля, «нанизывания» Р.п. в цепочке

существительных широко используются

в языке документов и ###

+

деловых документов

Задание

{{623}} ТЗ 623 Тема 3-13-0

Различают

лексику с окраской официально-делового

стиля и ###

+

канцелярит

Задание

{{624}} ТЗ 624 Тема 3-13-0

###

— это канцелярский штамп, который

воспринимается негативно.

+

канцелярит

Задание

{{625}} ТЗ 625 Тема 3-13-0

Первичное

ознакомление с текстом документа,

проверка фактического материала

представляет собой редактирование ###

+

деловых бумаг

Задание

{{626}} ТЗ 626 Тема 3-13-0

Все

слова, кроме служебных, пишутся с большой

буквы в названиях

+

правительственных организаций

+

государственных организаций

+

центральных организаций

—

флоры и фауны

Задание

{{627}} ТЗ 627 Тема 3-13-0

Все

слова, кроме служебных, пишутся с большой

буквы

+

первое слово в научных заведениях

+

первое слово в учебных заведениях

+

первое слово в учреждениях культуры

—

первое слово в диктанте

Задание

{{628}} ТЗ 628 Тема 3-13-0

Стандартизированы

+

почтовые сведения

+

наименование должностей, званий

+

денежные единицы

—

математические единицы

Задание

{{629}} ТЗ 629 Тема 3-13-0

Стандартизированы

+

текстовые обозначения

+

слово «год»

+

наименование званий

—

наименования лиц

Тема:

Деловое письмо

Задание

{{630}} ТЗ 630 Тема 3-14-0

В

русский язык слово документ вошло в

эпоху

+

Петра

—

Грозного

—

Ленина

—

Хрущева

Задание

{{631}} ТЗ 631 Тема 3-14-0

Две

сферы общественной практики:

административно-управленческая и

научно-техническая разграничиваются

определением ###

+

служебный документ

Задание

{{632}} ТЗ 632 Тема 3-14-0

Существуют

служебные документы:

+

личные

+

директивные

+

распорядительные

—

безличные

Задание

{{633}} ТЗ 633 Тема 3-14-0

Существуют

служебные документы:

+

информационно-справочные

+

административно-справочные

+

распорядительные

—

распределительные

Задание

{{634}} ТЗ 634 Тема 3-14-0

###

— документ, содержащий просьбу какого-либо

лица, адресованный организации,

должностному лицу.

+

Заявление

Задание

{{635}} ТЗ 635 Тема 3-14-0

###

— документ, с помощью которого одно лицо

представляет другому лицу полномочия

предпринять за него какое-либо действие.

+

Доверенность

Задание

{{636}} ТЗ 636 Тема 3-14-0

Расположение

частей доверенности в следующем порядке

1:

Наименование документа пишется в центре

строки

2:

Текст начинается с красной строки

3:

Дата — слева, подпись — справа

4:

Под датой и подписью необходимо

предусмотреть место для заверения

документа

Задание

{{637}} ТЗ 637 Тема 3-14-0

###

— правовой акт, принимаемый высшими и

некоторыми центральными органами

коллегиального управления.

+

Постановление

Задание

{{638}} ТЗ 638 Тема 3-14-0

Распоряжения

делятся на две группы: распоряжения

общего и ### характера

+

конкретного

Задание

{{639}} ТЗ 639 Тема 3-14-0

По

вопросам внутренней жизни учреждения

издается

+

приказ

—

указ

—

распоряжение

—

постановление

Задание

{{640}} ТЗ 640 Тема 3-14-0

К

административно-организационным

документам относятся:

+

планы

+

уставы

+

правила

—

исключения

Задание

{{641}} ТЗ 641 Тема 3-14-0

К

административно-организационным

документам относятся:

+

отчеты

+

контракты

+

договоры

—

разговоры

Задание

{{642}} ТЗ 642 Тема 3-14-0

###

— соглашение двух или более сторон.

+

Договор

Задание

{{643}} ТЗ 643 Тема 3-14-0

Договор

заключается между

+

отдельными гражданами

+

гражданами и организациями

+

организациями

—

бомжами

Задание

{{644}} ТЗ 644 Тема 3-14-0

###

— документ, содержащий описание и

подтверждение тех или иных фактов и

событий

+

Справка

Задание

{{645}} ТЗ 645 Тема 3-14-0

###

— документ, адресованный руководителю

учреждения

+

Докладная записка

Задание

{{646}} ТЗ 646 Тема 3-14-0

Многочисленные

оперативные вопросы в управленческой

деятельности решаются ### письмами

+

Деловыми

Задание

{{647}} ТЗ 647 Тема 3-14-0

Письма,

требующие ответа и письма, не требующие

ответа делятся

+

по функциональному признаку

—

по индивидуальному признаку

—

по внешнему признаку

—

по форме

Задание

{{648}} ТЗ 648 Тема 3-14-0

###

— письменный текст, который информирует

адресата о направлении документов.

+

Сопроводительное письмо

Задание

{{649}} ТЗ 649 Тема 3-14-0

###

— письменное приглашение адресату

принять участие в каком-либо мероприятии.

+

Письмо-приглашение

Задание

{{650}} ТЗ 650 Тема 3-14-0

###

— документ, обеспечивающий исполнение

изложенных в нем обязательств.

+

Гарантийное письмо

Задание

{{651}} ТЗ 651 Тема 3-14-0

###

— письмо, требующее ответа

+

Инициативное письмо

Задание

{{652}} ТЗ 652 Тема 3-14-0

###

— коммерческий документ, представляющий

собой обращение импортера к экспортеру.

+

Письмо-запрос

Задание

{{653}} ТЗ 653 Тема 3-14-0

###

— документ, составленный несколькими

лицами и подтверждающий установленные

факты и события.

+

Акт

Задание

{{654}} ТЗ 654 Тема 3-14-0

###

— документ, представляющий собой

трафаретный текст, содержащий вопросы

по теме и место для ответов.

+

Анкета

Задание

{{655}} ТЗ 655 Тема 3-14-0

###

— краткое изложение первоисточника.

+

Аннотация

Задание

{{656}} ТЗ 656 Тема 3-14-0

###

— документ, применяемый для связи,

передачи информации на расстояние.

Открытый урок по русскому языку в 11 классе

Тема: «О терпеливый мой язык!» (культура речи и языковая норма)

Цели: обучающий аспект:

закрепить понятие языковая норма;

проследить за изменениями, происходящими в русском языке в связи с развитием общества;

формировать стремление овладеть отточенной и яркой речью;

разобрать задания ЕГЭ, связанные с речевыми нормами и культурой речи (А 1- А 2).

развивающий аспект:

создать условия для овладения обучающимися орфоэпическими, лексическими нормами русского литературного языка;

повысить уровень речевой культуры;

продолжать развивать навыки публичных выступлений.

воспитательный аспект:

привлечь внимание к проблеме чистоты русского языка;

призвать школьников к обогащению своего языка, научить прислушиваться к своей разговорной речи;

воспитывать чувство ответственности за свой язык, чувство уважения к культурному прошлому русского народа.

Тип: урок-практикум.

Ход урока:

I.Оргмомент

II. Слово учителя

Ввиду того, что 2014 год объявлен Годом культуры, сегодняшний наш урок будет посвящен культуре речи. Целью урока является не только закрепление понятия языковой нормы, но и умение исправлять ошибки, связанные с речевыми нормами, а именно в заданиях ЕГЭ.

Просмотр ролика

«Всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно». Тема нашего разговора сегодня – родной язык.

Но можно ли считать, что богатства языка, созданного великими предками, неистощимы? Можно ли утверждать, что сегодня речь большинства наших соотечественников отражает богатство и величие национального языка? Надо ли говорить о его силе и красоте? Оказывается, надо! И не только говорить: он достоин самой большей заботы. Поэтому эпиграфом к нашему уроку станут слова русской поэтессы: «И мы сохраним тебя, русская речь, Великое русское слово…». Как вы понимаете слова А.Ахматовой?

16 октября 2009 года в Москве состоялась конференция «Языковая культура», целью которой являлась пропаганда правильного русского языка. На ней с тревогой о современном состоянии русского языка выступили многие общественные деятели, писатели, поэты, депутаты, члены правительства. Были оглашены цифры, вызывающие опасение: 61% населения РФ употребляет бранную лексику, 28% говорит на компьютерном языке, и лишь 5% говорит на чистом литературном языке. Практически все ученые-лингвисты, литературоведы, культурологи, философы обеспокоены состоянием и судьбой русского языка. Вот и мы задумались над вопросом о том, нужно ли вообще говорить грамотно. Исследовательские группы расскажут о речи публичных людей.

III. Сообщения учащихся

Выступление 1.

В прежние времена речь дикторов центрального телевидения была образцом правильной речи, эталоном грамотности, жестко подчинялась правилам русского языка. Что можно сказать о языковой культуре современных телеведущих?

Если учесть, что современный человек – это уже не человек читающий, а человек, смотрящий телевизор, то роль телевидения в процессе формирования речевых норм, несомненно, возросла за последние годы.

Неправильное употребление паронимов: Алексей Пивоваров, ведущий программы «Сегодня» на НТВ: «УХУДШАЕТСЯ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ народа». Правильно: «Снижается уровень жизни народа».

Нарушение лексической сочетаемости. Марат Сетдиков, ведущий программы «ЧП» на НТВ: «Чтобы УЛУЧШИТЬ КРИМИНОГЕННУЮ ОБСТАНОВКУ в городе, правоохранительные органы работают в усиленном режиме». Правильно: «Чтобы изменить криминогенную обстановку в городе…»

Неуместное повторение слов. Петр Толстой, ведущий программы «Время»: «Вопреки СЛОЖИВШЕЙСЯ ситуации, которая СЛОЖИЛАСЬ сейчас в России».

Употребление в своей речи слов-паразитов: «типа», «например», «как бы», «это самое», «собственно», «ну..», «понимаешь», «а именно» и других. Александр Васильев, ведущий программы «Модный приговор»: «Чёрный цвет, как бы, усугубляет мимические складки кожи».

АКЦЕНТОЛОГИЧЕСКИЕ ОШИБКИ составляют самую многочисленную группу погрешностей. Андрей Малахов, ведущий программы «Пусть говорят»: «Вы не должны иметь таких намерЕний!» Правильно: намЕрений.

Итак, мы убедились, что телеведущие часто допускают в своей речи ошибки. Мы считаем, что с этим, конечно, нужно бороться.

Так пусть же ведущие говорят, но без ошибок!!!

Выступление 2.

Дмитрий Сергеевич Лихачев считал, что «важнейший способ узнать человека – его умственное развитие, его моральный облик, его характер – прислушаться к тому, как он говорит».

Целью нашей работы стало выявление в речи политиков часто встречающихся грубых ошибок, недопустимых в литературной речи.

Так, в речи Георгия Бооса, генерального директора крупного столичного предприятия «Светосервис», встречается неудачное использование лексического повтора.

Например: «Поясню, почему ПОЗЖЕ и после даже чего ПОЗЖЕ. ПОЗЖЕ об этом скажу».

Борис Немцов, Член Бюро Федерального политсовета Объединённого демократического движения «Солидарность», допускает в своей речи как семантические ошибки: «Более компромиссный вариант: снижение повышения» (здесь нарушена лексическая сочетаемость), так и стилистические: «Путин, конечно, классный мужик!» – здесь неоправданно употреблено просторечное слово.

Владимир Жириновский, лидер партии ЛДПР, делает в речи множество ошибок, одной из которых является лексическая сочетаемость: «Каждый день 300 МИЛЛИАРДОВ РУССКИХ ДЕНЕГ, ДОЛЛАРОВ, работают на чужую экономику.

Губернатор Санкт-Петербурга, Валентина Матвиенко, во время пресс-конференции сказала: «При помощи отработанных приемов мастера черного пиара без труда делают из героя монстра, а из ПОДОНКА — пример для подражания», — употребив просторечные слова.

А основатель партии «Яблоко», Григорий Явлинский, заявил: «Лишь бы КОГО-НИБУДЬ, только чтоб КОГО-НИБУДЬ, вот из КОГО-НИБУДЬ как-нибудь сформировать правительство», — допустив речевые недочеты в построении текста и неудачно использовав лексический повтор.

Друзья, следите за собой,

Когда по-русски говорите.

Ведь это наш язык родной, –

Его для внуков сохраните.

Ваша задача заключается не только в умении видеть речевые ошибки и не допускать их, но и в умении исправлять их и классифицировать. Этим мы сейчас и займёмся.

IV. Беседа

– Что такое норма литературного языка?

(Норма литературного языка – это социально одобряемое правило, т.е. общепринятое употребление слов, их форм, синтаксических конструкций)

– Где фиксируются нормы литературного языка?

(Норма закрепляется в словарях и справочниках и охватывает все уровни языка. Она характерна и для устной, и для письменной речи и обязательна для всех)

– Каковы основные признаки нормы литературного языка?

(Основными признаками нормы литературного языка является относительная устойчивость, общеупотребительность и обязательность)

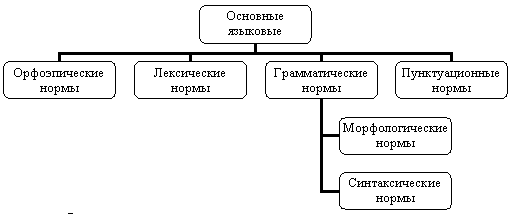

– Какие нормы существуют?

(Существуют нормы лексические, фразеологические, словообразовательные, грамматические (морфологические и синтаксические), орфографические, пунктуационные, стилистические и орфоэпические (произносительные).

Орфоэпические – произношения, ударения, использования интонации.

Лексические – употребления слов в точном соответствии с их значением.

Словообразовательные – образования слов.

Морфологические – образования форм слов разных частей речи.

Синтаксические – построения словосочетаний и предложений.

Орфографические – написания слов и форм слов.

Пунктуационные – постановки знаков препинания.

V. Орфоэпическая разминка

(запишите слова, обозначьте ударный слог)

договОр

каталОг

щавЕль

срЕдства

цепОчка

квартАл

оптОвый

крАла

облегчИт

взятА

водопровОд

тОрты

флотЫ

красИвее

джинсОвый

VI. Задание А2 проверяет лексические нормы, умение различать паронимы (слова, близкие по звучанию, но различные по значению).

Абонемент – право пользования чем-либо в течение определенного срока.

Абонент – тот (человек или предприятие), кто имеет абонемент.

Двойной – состоящий из двух частей, увеличенный в два раза.

Двойственный – содержащий в себе два различных качества, часто противоречащих друг другу.

Зрительный – относящийся к зрению, предназначенный для него.

Зрительский – относящийся к зрителю, свойственный зрителю.

Логический – относящийся к логике.

Логичный – поступающий, рассуждающий правильно.

Органический – относящийся к растительному или животному миру.

Органичный – внутренне неразрывно связанный с кем-нибудь или с чем-нибудь.

Эффективный – приводящий к нужным результатам, действенный.

Эффектный – производящий сильное впечатление, эффект.

Перепишите, вставляя вместо точек нужные по смыслу слова.

1. Смеяться … смехом. Перенести … болезнь (заразный, заразительный). 2. … мастер. … шелк (искусственный, искусный). 3. … женщина. … слово (обидный, обидчивый). 4. Наблюдать за … развития растений. Идти впереди … (процесс, процессия). 5. В больнице работает опытный … . В пьесе выведен отрицательный … (персонаж, персонал). 6. … ребенка. … куртку и сапоги (одеть, надеть).

Лексические значения паронимов четко проявляются именно в сочетании с другими словами.

|

Заплатить за проезд в автобусе. |

( за что?) |

|

Оплатить проезд в автобусе. |

( что?) |

|

Полон впечатлений. |

( чего?) |

|

Наполнен фруктами. |

( чем?) |

|

Вера в успех. |

( во что?) |

|

Уверенность в своих силах. |

( в чем?) |

|

Беспокоиться о сыне. |

( о ком?) |

|

Тревожиться за здоровье сына. |

( за что?) |

|

Доволен результатом. |

( чем?) |

|

Рад приезду. |

( чему?) |

VII. Задания А3, А4, А5 проверяют владение грамматическими нормами: морфологическими и синтаксическими.

Образуйте мн.ч. сущ.

бухгалтер – бухгалтеры

отпуск – отпуска

доктор – доктора

договор – договоры

сторож – сторожа

редактор – редакторы

Раскройте скобки

Много (апельсин, носки, будни, помидор, место, мандарин)

(апельсинов, носков, будней, помидоров, мест, мандаринов)

Просклоняйте числительное 2453

И.п. две тысячи четыреста пятьдесят три

Р.п. двух тысяч четырехсот пятидесяти трех

Д.п. двум тысячам четыремстам пятидесяти трем

В.п. две тысячи четыреста пятьдесят три

Т.п. двумя тысячами четырьмястами пятьюдесятью тремя

П.п. о двух тысячах четырехстах пятидесяти трех

Запишите числительные в творительном падеже.

1285 экземпляров книг;11 /2; 8 котят; 37 экскурсантов.

Найди ошибку и исправь

Директоры школ (директора школ)

контейнера на погрузке (контейнеры на погрузке)

тысячи башкиров (тысячи башкир)

множество грузинов (множество грузин)

все шофера (все шоферы)

ихний день (их день)

две пары носок (две пары носков)

несколько банан (несколько бананов)

красивше всех (красивее всех)

в шестьюстах метрах (в шестистах метрах)

в полторах часах (в полутора часах)

VIII. А4 проверяет одну из самых распространенных синтаксических ошибок –неправильное построение предложения с деепричастным оборотом.

Выбирая стиль одежды, подчеркивается индивидуальность.

Приехав в Москву, обязательно сходите на Красную площадь.

Делая ежедневно гимнастику, укрепляются мышцы ног и рук.

Внимательно прочитав задание, приступайте к его выполнению.

Составляя предложение, должен учитываться стиль речи.

IX. В задании А5 следует обратить внимание на синтаксические нормы русского языка.

Укажите наименование ошибки. Заполните таблицу

|

Ошибки в предложениях с причастным оборотом |

Дорожка покрыта тающим снегом под ногами. (Дорожка покрыта снегом, тающим под ногами) |

|

Ошибки в предложениях с деепричастным оборотом |

Свалившись с размаху в озеро, стало стыдно за свою неуклюжесть. (Свалившись с размаху в озеро, я ощутил свою неуклюжесть). |

|

Ошибки в построении СПП |

Книга учила меня думать, которую я прочитал в детстве. |

|

Смешение прямой и косвенной речи |

Петя сказал, что я не согласен с твоим мнением. (Петя сказал, что он не согласен с моим мнением) |

|

Соединение причастного оборота и придаточной части |

На совещании говорили о повышении цен и что нужно их исправить. На совещании говорили о том, цены повысились и что нужно их исправить. |

|

Выбор падежной формы после производных предлогов |

Согласно приказа организаторы мероприятия уехали в город. Согласно приказу организаторы мероприятия уехали в город. |

|

Употребление прямой речи после вводной конструкции |

Как сказал А.П.Чехов: «В человеке должно быть все прекрасно». Как сказал А.П.Чехов, «в человеке должно быть все прекрасно». |

|

Построение предложений с однородными членами, связанными двойным союзом |

В нашем поселке не только построили новые дома, а и школы. В нашем поселке построили не только новые дома, но и школы. |

|

Построение СПП, где придаточная часть добавляется при помощи союзного слова кто |

Все, кто прибыли на конференцию, должны вступить. Все, кто прибыл на конференцию, должны вступить. |

Тесты:

А1. В каком слове допущена ошибка в постановке ударения: неверно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук?

1)докумЕнт

2)мозаИчный

3)надОлго

4)прислалА

А2. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно?

1)Радость от успеха, незаметно для него самого, переросла в ГОРДЫНЮ, слава вскружила голову.

2)Отношения между еще мало знакомыми людьми постепенно стали приобретать более ДОВЕРЧИВЫЙ характер.

3)Все его высказывания, все его выступления, где бы то ни было, всегда были проникнуты РОМАНТИЧЕСКИМИ идеями.

4)Мне вспомнился город моего детства, ГЛИНЯНЫЕ свистульки, которыми торговали на базарах.

А3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова.

1)к двух тысяча восьмому году

2)не клади на полку

3)наиболее уместный

4)гимнастерка без погон

А4. Укажите грамматически правильное продолжение предложения.

Анализируя стихотворный текст,

1)мной был совершенно неверно определен его размер.

2)у нас с одноклассниками завязался спор.

3)часто не учитываются ритм и интонация.

4)надо помнить об особенностях поэтической речи.

А5. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической нормы).

1)Все выступающие твердо уверены в необходимости продолжить дискуссию после соответствующих экспериментов.

2)В поэтической сказке А.Н.Островского «Снегурочке» показана красота окружающего мира, любви, природы, молодости.

3)Плохо выраженная мысль – это не только леность речевых усилий, но и леность мысли.

4)Те, кто обращался к поэзии Б.Пастернака, ошеломлены неожиданными метафорами, выразительностью антитез, сцеплением антонимов.

А1. В каком слове допущена ошибка в постановке ударения: неверно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук?

1)сОгнутый

2)корЫсть

3)ворвАлась

4)граждАнство

А2. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно?

1)Ослепительный снег ОДЕЛ все горы в белые пушистые шубы, преобразив тем самым всю местность до неузнаваемости.

2)Эта местность издавна известна своей КАМЕННОЙ почвой, совсем не пригодной для земледелия и вообще для выращивания какой-либо культуры.

3)Как ни странно, но выступление главного редактора популярного журнала, известного своими скандальными статьями, оказалось на редкость ДИПЛОМАТИЧНЫМ.

4)Любопытно, что особенно ДЕЙСТВЕННЫМ средством обработки внутренней поверхности обуви многие считают масло чайного дерева.

А3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова.

1)к две тысячи шестому году

2)хорошо стригет

3)выгодные договоры

4)длиннее всего

А4. Укажите грамматически правильное продолжение предложения.

Работая над окончательным вариантом рукописи,

1)писатель тщательно выстраивал все сюжетные линии.

2)писателю понадобились новые документы и свидетельства современников.

3)сначала сопоставляются планы предыдущих.

4)меня ничто так не вдохновляло, как будущий успех моей книги.

А5. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической нормы).

1)На наш взгляд, следует обратить внимание общества к этой проблеме, поскольку на сегодняшний день она самая актуальная.

2)Чехов верил в то, что грядущая истинная культура облагородит человечество.

3)Новый фильм будет демонстрироваться в кинотеатрах «Салют» и «Север».

4)Школьники нашего села охотно помогали группе археологов, приехавших из Новгорода.

А1. В каком слове допущена ошибка в постановке ударения: неверно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук?

1)балОванный

2)дОсуха

3)шарфЫ

4)закУпорить

А2. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно?

1)Готовые тосты можно украсить базиликом, который нужно предварительно вымыть, хорошо отряхнуть от капель и нарезать полосками.

2)Долгое время держалось у Анюты то самое ПРАЗДНИЧНОЕ настроение, которое помогало ей с легкостью решать даже самые трудные проблемы.

3)ВИНОВНЫЙ взгляд моего собеседника говорил о том, что этот человек искренне раскаивается.

4)После разговора с Натали Андрея охватило одновременно чувство любви и ненависти, и это ДВОЙСТВЕННОЕ чувство не покидало его до вечера.

А3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова.

1)сотрет с доски

2)дорогим шампунем

3)в трехстах метрах

4)пара сапогов

А4. Укажите грамматически правильное продолжение предложения.

Сдав экзамен на степень бакалавра,

1)на него обратили внимание профессора смежной кафедры и пригласили к себе на работу.

2)у него закружилась голова от неожиданного успеха.

3)его увлекла перспектива дальнейшего карьерного роста.

4)с легкостью в душе он отправился отдыхать в горы.

А5. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической нормы).

1)Именно тогда в старом русском городке, в Вологде, я увлекся историей, именно тогда я нашел и начал заниматься архивами деда.

2)Ю.Олеша в одном из своих писем рассуждал о том, что же самое прекрасное из увиденного им на земле.

3)Благодаря современным технологиям ученые исследовали глубины озера Самотлор и нашли под илистым дном богатейшие залежи нефти.

4)Многие, кто бывал в Переяславле, знают, что этот город моложе Ростова, но его история тоже уходит корнями в далекое прошлое.

Итоги

Думаю, работа на этом занятии в очередной раз показала вам, КАК ВАЖНО ЗНАТЬ ЯЗЫК, УМЕТЬ ВЛАДЕТЬ ЕГО БОГАТСТВОМ. Если мы соблюдаем правила культуры речи – мы производим благоприятное впечатление на людей, с нами хотят общаться, готовы помочь, выполнить просьбу. Работа над своей речью – очень трудная задача, но это нужно делать.

Тренировочный вариант ЕГЭ 2022 по русскому языку №7 с решением «ЕГЭ 100 БАЛЛОВ». Пробные варианты ЕГЭ по русскому языку 2022. ЕГЭ русский язык.

https://vk.com/ege100ballov

https://vk.com/russian_100

211018_Russkiy_yazyk_-_Probny_variant_7_s_resheniem

скачать

Прочитайте текст и выполните задания 1-3

Можно с уверенностью сказать, что в мире мало поэтов, являющихся, подобно Есенину, душой нации и пользующихся безграничной любовью народа. Есенина любят разные слои общества: молодёжь и старики, рабочие и профессора. Чем же объяснить такую любовь русского народа к творчеству Есенина? <…> это очень сложный поэт, и нет человека, который бы его до конца понял, нет пока и критика, который смог бы объяснить и прокомментировать всё богатство содержания есенинской поэзии. Его простота и доступность подчас как бы скрывают от глаз те огромные духовные глубины, которые в нём подспудно содержатся. Есенин – это национальный мыслитель, и этим прежде всего определяется любовь к поэту. Смотрите, как он масштабно и крупно мыслит, причём он мыслит по самым существенным проблемам мира, которые так волнуют человека: о жизни и смерти, о крестьянстве, о русской истории, о судьбе отдельной личности и всего народа. Есенин – великий художник интуиции, и это тоже определяет особое отношение народа к творчеству поэта. Мысли Есенина рождаются вместе со взрывом эмоций – они подобны ослепительным вспышкам, это чаще всего глубочайшие духовные прозрения. Недаром он предположил: «Зато в глазах моих прозрений дивных свет». Всей своей великой интуицией художника он безошибочно угадывал правду, писал только правду, ничего, кроме правды, и поэтому написанное им с каждым годом звучит громче и громче. Есенин – певец любви. Эта тема тоже близка каждому человеку. Поэт рыцарски стоял за высокое духовное понимание любви, за предельную одухотворённость чувства, не примирялся с компромиссом, требовал максимального любовного напряжения, максимального переживания. Поэт – это сейсмограф, компас. Он передаёт колебания эпохи, он философ, мы по нему определяем пути истории, силу подземных толчков. Надо только, чтобы этот сейсмограф был чуток, компас – точен. А Есенин был идеальным в этом смысле инструментом – он был обнажённой совестью нации. (По Е. Винокурову)

1. Укажите варианты ответов, в которых даны верные характеристики фрагмента текста. Запишите номера этих ответов.

1) Применение анафоры (Есенин – это национальный мыслитель…, Есенин – великий художник интуиции…, Есенин – певец любви.) способствует смысловому и логическому выделению значимых идей путём акцентирования внимания на повторяющихся элементах речи.

2) Использование такого средства выразительности как риторический вопрос (Чем же объяснить такую любовь русского народа к творчеству Есенина?) помогает автору создать иллюзию общения c читателями.

3) Текст предназначен для ученых, будущих специалистов, учеников, а также для любого человека, интересующегося наукой.

4) Тексту присущи такие стилевые черты, как оценочность, призывность, документально-фактологическая точность, эмоциональность, образность, субъективность.

5) Текст относится к публицистическому стилю речи, так как основные цели автора – сообщить информацию, одновременно воздействуя на читателя, применяя эмоционально-экспрессивную интерпретацию этой информации.

(в порядке возрастания)

2. Самостоятельно подберите частицу, которая должна стоять на месте пропуска в четвёртом предложении текста. Запишите эту частицу.

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова, выделенного в четырнадцатом предложении текста. Определите значение, в котором это слово употреблено в тексте. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи. НАПРЯЖЕ́НИЕ, -я, ср. 1) Действие по значению глагола напрячь—напрягать; напрячься—напрягаться. Напряжение голоса. Напряжение внимания. 2) Сосредоточение сил, внимания на чём-либо (при выполнении, осуществлении чего-либо), затрата больших усилий, энергии. Творческое напряжение. Работать с напряжением. 3) Затрудненное, стесненное положение, состояние. В городе огромное напряжение в отношении сырьевых ресурсов и топлива.. 4) Величина давления или растяжения, возникающих в твердом теле в результате внешних воздействий (сил, температуры и т. п.). 5) Величина, характеризуемая работой электрических сил при перемещении единичного электрического заряда из одной точки электрического поля в другую. Ток высокого напряжения.

4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово.

клалА

бАнты

слИвовый

сверлИшь

кУхонный

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово.

Радость от успеха, незаметно для него самого, переросла в ГОРДЫНЮ, слава вскружила голову.

Отношения между ещё мало знакомыми людьми постепенно стали приобретать более ДОВЕРЧИВЫЙ характер.

Все его высказывания, все его выступления, где бы то ни было, всегда были проникнуты РОМАНТИЧЕСКИМИ идеями.

Мне вспомнился город моего детства, ГЛИНЯНЫЕ свистульки, которыми торговали на базарах.

Любопытно, что особенно ДЕЙСТВЕННЫМ средством обработки внутренней поверхности обуви многие считают масло чайного дерева.

6. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив неверно употреблённое слово. Запишите подобранное слово, соблюдая нормы современного русского литературного языка.

Количество девятиклассников, желающих поехать летом в приморский лагерь, прогрессирует с каждым днём.

(увел..)

7. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно.

НАДЕТЬ шапку

ЛЯЖЬТЕ на пол

десять ГРАММОВ

нет ПЯТИ ТЫСЯЧ ШЕСТИСОТ ТРИДЦАТИ ДВУХ рублей

много ТУФЕЛЬ

8. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции из первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

| ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ А. ошибка в построении предложения с однородными членами Б. неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом В. нарушение в построении предложения с несогласованным приложением Г. ошибка в управлении Д. нарушение в построении предложения с деепричастным оборотом |

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 1) На наш взгляд, следует обратить внимание общества к этой проблеме, поскольку на сегодняшний день она самая актуальная. 2) Школьники нашего села охотно помогали группе археологов, приехавших из Новгорода. 3) Анализируя стихотворный текст, у нас с одноклассниками завязался спор. 4) Те, кто обращался к поэзии Б. Пастернака, были ошеломлены неожиданными метафорами, выразительностью антитез, сцеплением антонимов. 5) Именно тогда в старом русском городке, в Вологде, я увлёкся историей, именно тогда я нашёл и начал заниматься архивами деда. 6) Благодаря Галилея человечество получило первый в своей истории оптический астрономический инструмент – телескоп. 7) Физическая нагрузка позволяет человеку не только стать здоровее, но и обрести уверенность в себе. |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами (АБВГД).

9. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда содержится безударная чередующаяся гласная корня. Запишите номера ответов. 1) бракосочетание, гористая, касательная

2) собрать, отраслевой, проклинать

3) стилистический, обмакнуть, озарение

4) перила, прилагать, примерять (вещи)

5) обмакнуть, скачок, блистательный

(в порядке возрастания)

10. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.

1) пр..бывать (в городе), пр..зидент, пр..высить (скорость)

2) бли..сидящий, бе..спорный, ни..ходящий

3) пр..ныра, об..греться, не..тснятый (кадр)

4) пред..юльский, меж..нститутский, двух..мпульсный

5) пен..юар, почтал…он, об..ятый

(в порядке возрастания)

11. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.

1) слев.., направ..

2) корч..вать, марл..вый

3) милост..вый, откле..ваться

4) устойч..вый, затраг..вать

5) капюш..н, ш..пот

(в порядке возрастания)

12. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.

1) побел..шь, уравновеш..нный

2) обруш..вшийся, недвиж..мый

3) (они) кле..т, кол..щий (дрова)

4) крикн..шь, независ..мый

5) огранич..шь, слыш..мый

(в порядке возрастания)

13. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово.

Ещё видны остатки (НЕ) РАССТАЯВШЕГО на полях снега, ещё чувствуется дыхание зимы.

Через два дня состоялся тот самый (НЕ)ЛЁГКИЙ разговор.

Гордеевы жили в доме с бревенчатыми, ещё (НЕ)ШТУКАТУРЕННЫМИ стенами.

Комната была (НЕ)ОСВЕЩЕНА, поэтому трудно было различать лица, сидящие напротив людей.

Путники шли без привала весь день, (НЕ)ЧУВСТВУЯ усталости.

14. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова.

(ОТ)ТОГО цикла стихотворений Пушкина, который называется «вольнолюбивым», (НА)ВЕРНОЕ нельзя отторгнуть стихотворение «Арион».

(В)ТЕЧЕНИЕ многих дней продолжалось сильное извержение вулкана, над которым клубы огня крутились (НА)ПОДОБИЕ вихря, всё увеличиваясь в размерах.

(НЕ)СМОТРЯ на усталость, туристы шагали быстро, озабоченно поглядывая на солнце, (НА)СКВОЗЬ пробивающее лёгкие тучки.

Стоит прочесть ХОТЯ(БЫ) несколько строк из любимой книги – и ТОТ(ЧАС) же хочется писать самому.

Софья ТУТ(ЖЕ) убеждается, что Молчалин её (НИ)КОГДА не любил.

(несмотря..)

15. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН.

Когда погода безветре(1)а, смотритель маяка, не торопясь, сворачивает папиросу из искроше(2)ого табака, надевает форме(3)ую бескозырку и потрёпа(4)ый бушлат и идёт к морю.

(в порядке возрастания)

16. Расставьте знаки препинания. Укажите предложения, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений.

1) Талант писателя позволяет сочетать правду и фантастику и заставляет поверить в реальность событий.

2) После смерти старого хозяина наследник не только вырубил последние берёзы в парке но и сбыл по частям всю пахотную землю и поставил на аукцион всё имение.

3) В минуты музыки печальной я представляю жёлтый плёс и голос женщины печальный и шум порывистых берёз.

4) В неурожайный год можно пройти по тайге сотни километров и не услышать ни криков ни бормотания бурундуков.

5) В тишине сбивчиво поют колокольчики на шеях оленей да звенит холодный ручей.

(в порядке возрастания)

17. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые.

Пройдя не один десяток вёрст (1) и (2) почувствовав сильную усталость (3) я прилёг в тени густой ветлы (4) сиротливо стоявшей на берегу степного пруда.

(в порядке возрастания)

18. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые.

Я поливал саженец, ухаживал за ним и часто представлял его остроиглой бояркой, запорошенной цветами, овитой листвой: конечно (1) боярка высокой не бывает, до неба ей не достать, однако (2) выше сеновала (3) пожалуй (4) вымахает.

(в порядке возрастания)

19. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые.

Я уверил себя (1) что эта осень первая и последняя в моей жизни (2) потому что сердце моё (3) которое когда-то пылало от любви (4) теперь было разбито.

(в порядке возрастания)

20. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые.

Как только приезжие разложили в комнатах свои вещи (1) они немедленно решили осмотреть город (2) но (3) так как экскурсионные автобусы отправлялись только через два часа (4) все решили идти пешком.

(в порядке возрастания)

21. Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии с одним и тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений.

(1)Эти старенькие дворы — настоящее испытание для всех, кто решил навсегда покинуть город, кто уже спешит в сторону станции с большим чемоданом или сумкой на плече. (2)Тут на каждом шагу хочется остановиться, подслушать, о чём перешёптываются из приоткрытого окна на первом этаже, хорошенько рассмотреть ржавые ажурные оградки цветников, лепнину на окнах. (3)И всякий, кто покидает городок, замрёт, заслушается, засмотрится и наверняка опоздает на поезд, как мои любимые старики. (4)Собравшись переезжать в Москву, бабушка и дедушка не раз решительно маршировали к станции с одним намерением — не возвращаться и поскорее забыть город. (5)Дед шёл с серым военным чемоданом и пиджаком, накинутым на плечи; бабушка, оживлённая и взволнованная, в купленном по случаю отъезда лёгком платье из креп-жоржета. (6)Они шли, тихонько переговариваясь и улыбаясь друг другу. (7)Дед — напевая. (8)Бабушка — заботливо снимая с его пиджака пёрышко. (9)Из окна раздавалась песня патефона — они замедляли шаг, а потом одновременно останавливались.

(в порядке возрастания)

Прочитайте текст и выполните задания 22-27.

(1)Принято считать, что литература человечества началась с древнего шумерского эпоса «Сказание о Гильгамеше». (2)Писалось это сочинение аж в третьем тысячелетии до нашей эры, и, следовательно, изящная словесность будет постарше египетских пирамид. (3)С тех пор было написано великое множество книг, умных и дурацких, талантливых и не сказать чтобы отмеченных «искрой Божьей», которые (в том-то всё и дело) физически невозможно перечитать. (4)Спрашивается: а чего, собственно, ради скрипели перьями, может быть, миллионы людей, обременённых даром художественного слова, зачем они недосыпали-недоедали и мучились под пытками синтаксисом, если их сочинения обречены на безвестность, если книги, рождённой в ночной тиши, никогда не коснётся человеческая рука? (5)С другой стороны, интересно: вот уже пять тысяч лет, как человечество не отстаёт от чтения, хотя у него хлопот, что называется, полон рот (тут тебе и бесконечные междоусобицы, и кризис неплатежей), а он всё почитывает на досуге, словно это, казалось бы, зряшное пристрастие злободневно. (6)Вроде бы и практического толка от этого занятия никакого: всё-таки книжку прочитать — это не то, что делянку под картошку вскопать или починить в доме электропроводку, вроде бы и без того жизнь коротка, как заячий хвост, и глаза портить не годится, и основные вопросы бытия давно закрыты, а людей всё тянет к печатному слову, точно в нём заключена какая-то великая благодать… (7)Что до первого пункта, то ответ на него таков: люди, обременённые даром художественного слова, пишут потому, что есть такая болезнь — писатель и этот страдалец не может не сочинять. (8)Болезнь эта весьма распространённая, особенно у нас, в России, где писатель двести лет стоял наравне с апостолами, а теперь перешёл на положение городского дурачка, бездельника и недотёпы, который не умеет даже электричество починить. (9)Другое дело, что бывает писатель, имеющий что сказать городу и миру. (10)А бывает писатель, который только и может, что в письменном виде поделиться с публикой своими наблюдениями над вечерней зарёй, характерами современников, а то и расцветкой бабочки махаона. (11)Но при этом ни того ни другого нимало не интересует, прочитают ли их писанину или не прочитают, признает публика искромётный талант творца или не признает, и даже им неважно, выйдет рукопись в свет или навеки упокоится в ящике письменного стола. (12)По второму пункту: люди вот уже пять тысяч лет читают книги по той причине, что им от Бога вышло такое внушение – раз своего ума мало, если ты бесчувствен, как сапог, то потрудись освоить хотя бы часть корпуса великой литературы, чтобы приобщиться к великому знанию о жизни и о себе. (13)И ведь действительно: с мудрым автором связаться через печатное слово — это совсем не то, что выяснить по сотовому телефону у Саши или у Маши, что они кушали на обед; это совсем не то, что выслушать от матери нагоняй за бестолковость и нерадение. (14)Исключительно по той причине, что большой писатель представляет собой феномен, что он есть высший подвид человека разумного, наделённого способностью мыслить и чувствовать, как никто, его сочинения непременно следует прочитать. (15)Лев Толстой нас вдохновит своим озарением: «Мне говорят, я несвободен, а я взял и поднял правую руку». (16)Чехов насторожит категорическим императивом: «В человеке всё должно быть прекрасно…» (17)В свою очередь, Достоевский нам сообщит: «Широк, слишком широк русский человек, я бы сузил» и «Красотою спасётся мир». (18)Следовательно, люди испокон веков тянутся к дельной книге по той причине, что испытывают потребность в общении с самыми светлыми умами, и удовлетворить её не могут ни домашние, ни приятели, ни газеты. (19)Откуда взялась эта потребность, точно сказать нельзя, но можно предположить: таковая заключена в самой природе человека как пожизненного слушателя Высших курсов, как мыслителя и творца. (20)Словом, скорее всего прав поэт Бродский: «Человек — это то, что он читает». (21)По крайней мере, человек — это не так просто, как полагают материалисты, и мыслящие особи должны быть постоянно настороже. (По В.А. Пьецуху*) * Вячеслав Алексеевич Пьецух (род. в 1946 г.) —советский и российский писатель.

22. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов.

1) Удовлетворить потребность человека в общении вполне могут домашние, приятели, газеты.

2) По мнению автора, большой писатель есть высший подвид человека разумного, наделённого особой способностью мыслить и чувствовать.

3) Читатель обращается к книге, чтобы приобщиться к великому знанию о жизни и о себе.

4) Писатель всегда в России был на положении городского дурачка, бездельника и недотёпы.

5) Все созданные человечеством книги невозможно перечитать физически.

(в порядке возрастания)

23. Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов.

1) В предложениях 3, 4 содержится рассуждение.

2) Предложение 8 поясняет содержание предложения 7.

3) Предложения 9 и 10 противопоставлены по содержанию.

4) В предложениях 12, 13 представлено описание.

5) Предложение 21 содержит указание на причину того, о чём говорится в предложении 19.

(в порядке возрастания)

24. Подберите синоним к слову нерадение (предложение 13). Запишите этот синоним.

(лен..)

25. Среди предложений 15−21 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при помощи указательного местоимения и форм слов. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий).

(в порядке возрастания)

26. «Размышления автора текста В.А. Пьецуха о писателях и читателях подчинены строгой логике. Отследить её нам помогают синтаксическое средство – (А)_______ (в предложениях 3, 5) и приём – (Б)________ (в предложениях 15–17). Нередко автор прибегает к такому лексическому средству, как (В)________ («аж» в предложении 2, «дурацких» в предложении 3, «зряшное» в предложении 5, «писанину» в предложении 11). Ярче выразить свою мысль автору помогают тропы, среди которых (Г)_________ («мучились под пытками синтаксисом» в предложении 4)».

Список терминов:

1) ирония

2) антонимы

3) цитирование

4) парцелляция

5) синонимы

6) вводные и вставные конструкции

7) эпитет

восклицательные предложения

9) разговорные и просторечные слова

(АБВГ)

Смотрите также:

Тренировочный вариант ЕГЭ 2022 по русскому языку №6 с решением

Виды ошибок. Таблица-классификатор.

Материал представляет собой классификацию ошибок: грамматические, речевые, логические, фактические, этические. Данная информация позволяет учащимся подготовиться к выполнению №7 экзаменационного теста по русскому языку в 11 классе.

Просмотр содержимого документа

«Виды ошибок. Таблица-классификатор.»

Грамматические ошибки (Г) – это ошибки в структуре языковой единицы: слова, словосочетания или предложения, т. е. нарушение какой-либо грамматической нормы – словообразовательной, морфологической, синтаксической.

Ошибочное словообразование. Ошибочное образование форм существительного, прилагательного, числительного, местоимения, глагола (личных форм глаголов, действительных и страдательных причастий, деепричастий)

Благородность, чуда техники, подчерк, надсмехаться; более интереснее, красивше; с пятистами рублями; жонглировал обоими руками, ихнего пафоса, вокруг его ничего нет; сколько нравственных принципов мы лишились из-за утраты духовности; им двигает чувство сострадания; ручейки воды, стекаемые вниз, поразили автора текста; вышев на сцену, певцы поклонились.

Нарушение норм согласования

Я знаком с группой ребят, серьезно увлекающимися джазом.

Нарушение норм управления

Нужно сделать природу более красивую. Все удивлялись его силой.

Нарушение связи между подлежащим и сказуемым или способа выражения сказуемого

Главное, чему теперь я хочу уделить внимание, это художественной стороне произведения.

Он написал книгу, которая эпопея. Все были рады, счастливы и веселые.

Ошибки в построении предложения с однородными членами

Страна любила и гордилась поэтом.

В сочинении я хотел сказать о значении спорта и почему я его люблю.

Ошибки в построении предложения с деепричастным оборотом

Читая текст, возникает такое чувство сопереживания.

Ошибки в построении предложения с причастным оборотом

Узкая дорожка была покрыта проваливающимся снегом под ногами.

Ошибки в построении сложного предложения

Эта книга научила меня ценить и уважать друзей, которую я прочитал еще в детстве.

Человеку показалось то, что это сон.

Смешение прямой и косвенной речи

Автор сказал, что я не согласен с мнением рецензента.

Нарушение границ предложения

Его не приняли в баскетбольную команду. Потому что он был невысокого роста.

Нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм

Замирает на мгновение сердце и вдруг застучит вновь.

Пропуск члена предложения (эллипсис)

На собрании было принято (?) провести субботник.

Ошибки, связанные с употреблением частиц: отрыв частицы от того компонента предложения, к которому она относится

Хорошо было бы, если бы на картине стояла бы подпись художника.

В тексте всего раскрываются две проблемы.

Нарушение употребления приложения

Г 15 бедность и однообразие синтаксических конструкций

Г16 Ошибка в употреблении предлога

Г17 нарушение структуры союза не так…, чем вместо не так…, как:

Для атласа «Тайн и загадок» авторами отобрана коллекция цветных иллюстраций к статье об археологических находках в России.

Б) Когда писатель пришел в редакцию, его принял главный редактор. Когда они поговорили, писатель отправился в гостиницу.

Статья послужила толчком к мыслям.

Моя сумка не так красива, чем у подруги

Употребление слова в несвойственном ему значении

Мы были шокированы прекрасной игрой актеров.

Благодаря пожару, лес сгорел.

Неоправданное употребление диалектных и просторечных слов

Таким людям всегда удается объегорить других.

Обломов ничем не занимался и целыми днями валял дурака.

Неудачное употребление местоимений

Текст написал В. Белов. Он относится к художественному стилю;

У меня сразу же возникла картина в своем воображении.

Употребление слов иной стилевой окраски; смешение лексики разных эпох; неуместное употребление канцелярита, экспрессивных, эмоционально окрашенных слов, устаревшей лексики, жаргонизмов, неуместное употребление фразеологизмов

По задумке автора, герой побеждает;

Молчалин работает секретарем Фамусова;

В романе А.С. Пушкина имеют место лирические отступления;

Автор то и дело прибегает к употреблению метафор и олицетворений.

Если бы я был там, то за такое отношение к матери я бы этому кексу вгрызло бы дал;

Зощенко палец в рот не клади, а дай только посмешить читателя.

Неразличение оттенков значения, вносимых в слово приставкой и суффиксом

В таких случаях я взглядываю в словарь.

Неразличение паронимов, синонимичных слов; ошибки в употреблении антонимов при построении антитезы; разрушение образного значения фразеологизма в неудачно организованном контексте

Были приняты эффектные меры;

Имя этого поэта знакомо во многих странах;

В третьей части текста не веселый, но и не мажорный мотив заставляет нас задуматься;

грампластинка не сказала еще своего последнего слова.

Нарушение лексической сочетаемости

Автор использует художественные особенности.