Предмет: Русский язык,

автор: zoyashechka

Олеся9006:

Лучше бы разделили. Долго писать

zoyashechka:

Баллов нет больше

Олеся9006:

Лучше 5 давайте. На такие вопросы не отвечают дети, которым много баллов нужно.

Ответы

Автор ответа: Олеся9006

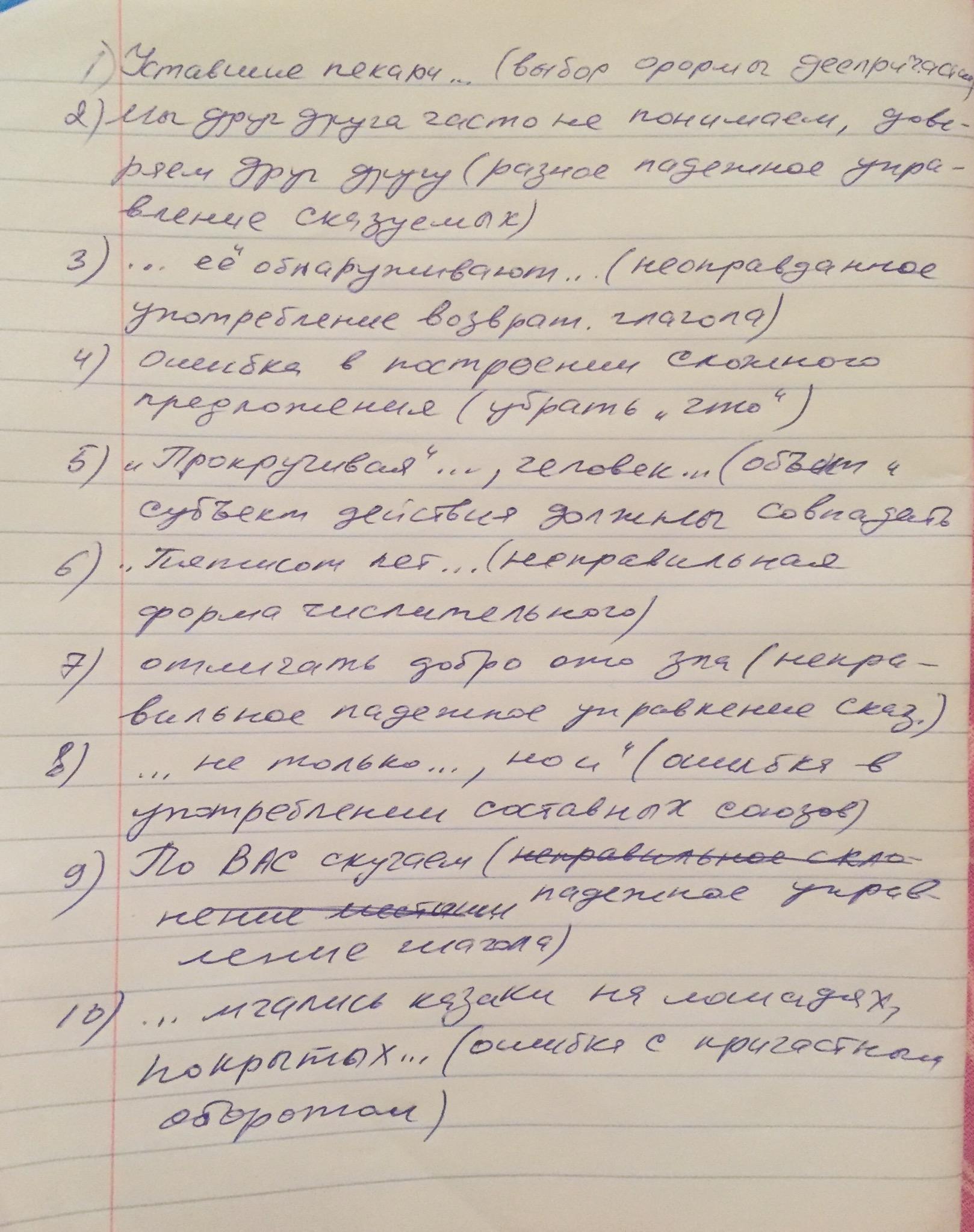

9

Ответ:

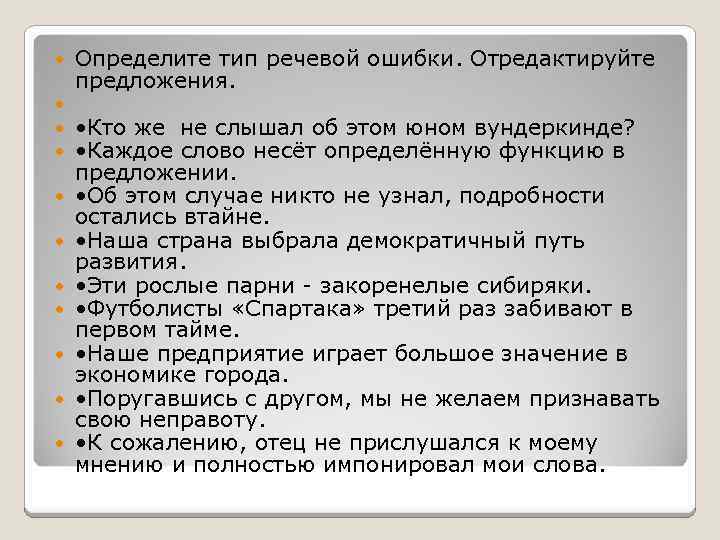

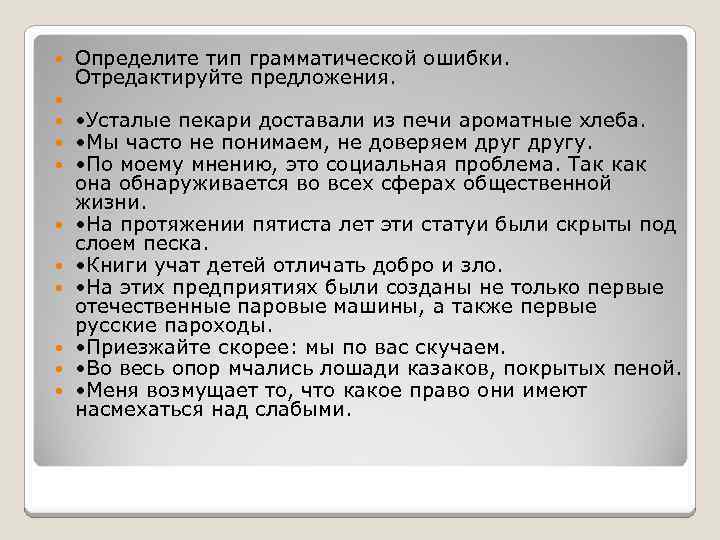

На фото внизу.

Приложения:

Предыдущий вопрос

Следующий вопрос

Интересные вопросы

Предмет: Литература,

автор: sofochkaa200

Прислів’я які характеризують Негоро. Срочноо!!!!!!

4 года назад

Предмет: Українська мова,

автор: aleg93

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА 9,10 задание

4 года назад

Предмет: Литература,

автор: kristinashevcik66

зав’язка роману Євгеній Онєгін допоможіть будь ласка

4 года назад

Предмет: Литература,

автор: аня2198

составьте словесный портрет Пугачёва из капитанской дочки

7 лет назад

Предмет: Математика,

автор: antoninakhv

от чего зависет количество досок которые потребуется на ограду

7 лет назад

Помогите, пожалуйста, очень срочно надо))?

Русский язык | 5 — 9 классы

Помогите, пожалуйста, очень срочно надо))!

Определите вид ошибки.

1. Можно восхищаться перед его мужеством и героизмом.

2. Вернувшись с отпуска, он узнал о последствиях новостях.

3. Через подобные ситуации порой гибнут люди.

4. Каждому человеку необходимо внимание и понимать его пробле — мы.

5. Они перестают понимать и доверять друг другу.

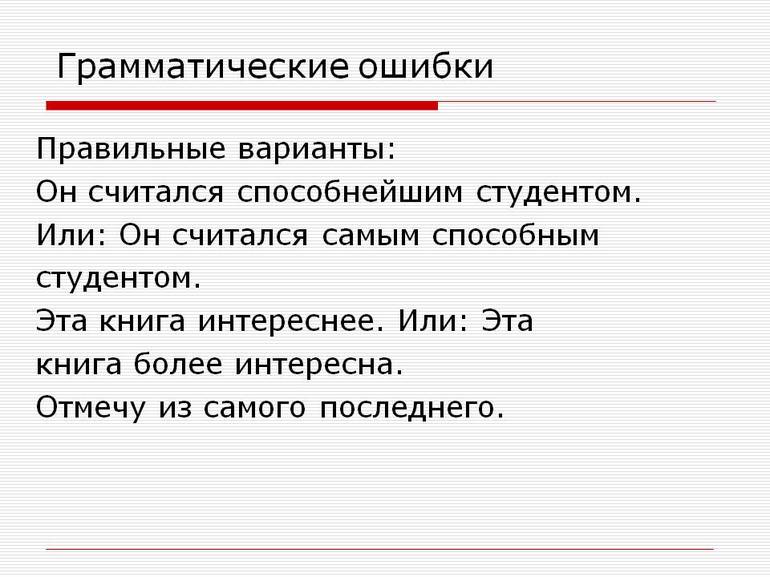

1. Можно восхищаться его мужеством и героизмом.

( не нужен предлог перед)

Вернувшись с отпуска, он узнал о последНИХ (лексическая несочетаемость слов) новостях.

3. Из — за подобных ситуаций порой гибнут люди.

(неправильное управление и употребление предлога)

Каждому человеку необходимо внимание и понимНИЕ .

( НАРУШЕНИЕ В УПОТРЕБЛЕНИИ ОДНОРОДНЫХ КОНСТРУКЦИЙ)

Они НЕ ПОНИМАЮТ И НЕ ДОВЕРЯЮТ ДРУГ ДРУГУ.

( нарушение управления при однородных членах).

Помогите, пожалуйста, найти речевую ошибку в предложении : Необходимо решить щепетильную проблему с Домом писателя?

Помогите, пожалуйста, найти речевую ошибку в предложении : Необходимо решить щепетильную проблему с Домом писателя.

Что нужно для того чтоб люди понимали друг друга?

Что нужно для того чтоб люди понимали друг друга.

ОЧЕНЬ СРОЧНО?

Как вы понимаете смысл этого предложения «После этого случая я вообще перестал обижаться и даже стал гордиться тем, что меня Шпаком прозвали!

Как понимать пословицу пословицу (( люди перестают мыслить , когда перестают читать?

Как понимать пословицу пословицу (( люди перестают мыслить , когда перестают читать.

Как вы понимаете слова академика Лихачева, , надо любить в человеке человека» помогите?

Как вы понимаете слова академика Лихачева, , надо любить в человеке человека» помогите.

Очень срочно заранее спасибо.

Как ты понимаешь слово друг?

Как ты понимаешь слово друг.

Напишите мне пожалуйста законы понимать себя и других?

Напишите мне пожалуйста законы понимать себя и других.

Помогите пожалуйста срочно надо * * Напишите небольшое сочинение — рассуждение по прочитанному тексту?

Помогите пожалуйста срочно надо * * Напишите небольшое сочинение — рассуждение по прочитанному тексту.

Самостоятельно определите тему, проблему и основную мысль текста.

Как вы понимаете последнее предложение текста : «Просто гаснет»?

(в) начале мы не понимали друг друга, а (в) последствия?

(в) начале мы не понимали друг друга, а (в) последствия.

, когда хорошо познакомились, то очень подружились.

Внимательно прочитайте каждое предложение и определите, какие ошибки допущены учениками?

Внимательно прочитайте каждое предложение и определите, какие ошибки допущены учениками.

Исправьте эти ошибки.

Выполните синтаксический разбор предложений, выпишите словосочетания с разными видами связи и разберите их :1)?

Выполните синтаксический разбор предложений, выпишите словосочетания с разными видами связи и разберите их :

С виду он совсем безобидный.

2). Но многие люди, разучившись понимать себя и друг друга, также разучились понимать языки тварей земных : они ни за что не хотят её отпускать.

На этой странице сайта, в категории Русский язык размещен ответ на вопрос Помогите, пожалуйста, очень срочно надо))?. По уровню сложности вопрос рассчитан на учащихся 5 — 9 классов. Чтобы получить дополнительную информацию по интересующей теме, воспользуйтесь автоматическим поиском в этой же категории, чтобы ознакомиться с ответами на похожие вопросы. В верхней части страницы расположена кнопка, с помощью которой можно сформулировать новый вопрос, который наиболее полно отвечает критериям поиска. Удобный интерфейс позволяет обсудить интересующую тему с посетителями в комментариях.

1.2. Смысловая точность речи. Выбор слова

1.2.1. Слово — основа для понимания текста

Работа над стилем произведения — это прежде всего работа над его лексикой, так как слово — основа для понимания речи. Неясность речи есть неизменный признак неясности мысли, утверждал Л.Н. Толстой; шутя, писатель заметил: «Если бы я был царь, я бы издал закон, что писатель, который употребит слово, значения которого он не может объяснить, лишается права писать и получает 100 ударов розог».

Стилистический подход к изучению лексики выдвигает в качестве важнейшей проблему выбора слова для наиболее точного выражения мысли. Правильное употребление слов автором представляет собой не только достоинство стиля, но и необходимое условие информативной ценности произведения, действенности его содержания. Неправильный выбор слова искажает смысл высказывания, порождая не только лексические, но и логические ошибки в речи.

Слова следует употреблять в строгом соответствии с их семантикой, т.е. значением. Каждое знаменательное слово имеет лексическое значение, называя явления и предметы действительности, которым в нашем сознании соответствуют определенные понятия. При четком изложении мысли используемые авторами слова полностью соответствуют своему предметно-логическому значению. В.Г. Белинский писал: «Каждое слово в поэтическом произведении должно до того исчерпывать все значение требуемого мыслию целого произведения, чтоб видно было, что нет в языке другого слова, которое тут могло бы заменить его».

1.2.2. Поиск нужного слова

Поиск единственно необходимого в тексте слова требует от писателя напряжения творческих сил и неустанного труда. Этот труд порой отражен в рукописях, позволяющих нам ознакомиться с лексическими заменами, которые сделал автор, шлифуя стиль произведения. Например, в черновике повести А.С. Пушкина «Дубровский» находим такую правку: Члены (суда) встретили его (Троекурова) с изъявлениями глубокого уважения [глубокой преданности ; глубокого подобострастия ] — последнее слово наиболее выразительно охарактеризовало поведение подкупленных Троекуровым чиновников, и писатель оставил его в тексте.

Очень много работали над своими рукописями Н.В. Гоголь, Л.Н. Толстой, И.А. Гончаров, А.П. Чехов, И.А. Бунин, А.И. Куприн и другие русские писатели. Поиск нужного слова отражает их авторедактирование. Интересно сравнить первоначальный и окончательный варианты некоторых текстов наших классиков. Приведем примеры из повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба».

| Первоначальный вариант | Опубликованный текст |

| 1. Поднявшийся ветерок давал знать, что уже немного оставалось времени до рассвета. | 1. Сорвавшийся ветерок давал знать, что уже немного оставалось времени до рассвета. |

| 2. Зашумели запорожцы и разом почувствовали свои силы. | 2. Зашумели запорожцы и разом почуяли свои силы. |

| 3. . Посмеялись над православною верою. | 3. Поглумились над православною верою. |

| 4. — «Добре!» — повторилось в рядах запорожцев. | 4. — «Доброе слово сказал и кошевой!» — отозвалось в рядах запорожцев. |

| 5. «Ну, ну, рассказывай, что такое!» — отвечала в один голос толпа. | 5. . кричала в один голос толпа. |

| 6. Эти слова проникнули молнией. | 6. Эти слова пролетели молнией. |

Стремление найти точные слова побуждает писателей править текст, сопоставляя возможные варианты выражения мысли. У Н.А. Некрасова находим такую стилистическую правку в описании сцены «у парадного подъезда», которая так поразила поэта, сочинившего впоследствии известное стихотворение: «- Делать нечего, [пошли, айда, направились, потянулись] завернули в кабак». Как видим, автору не так легко было подобрать глагол движения, передавший настроение обиженных крестьян.

Стилистическая правка писателей в рукописи отражает последний этап работы над текстом, а какой труд предшествовал этому, сколько черновиков было написано и потом уничтожено, сколько раз автор произносил «про себя» ту или иную фразу, прежде чем записать ее на бумаге, — об этом можно только догадываться.

А.П. Чехов так отзывался о своей работе: «. Я занят, занят по горло: пишу и зачеркиваю, пишу и зачеркиваю». Брату он советовал: «Надо люто марать», — замечая: «. Я не хочу признавать рассказов без помарок». Упрекая одного из молодых писателей в небрежности, А.П. Чехов напоминал: «Рукописи всех настоящих мастеров испачканы, перечеркнуты вдоль и поперек, потерты и покрыты латками, в свою очередь перечеркнутыми и изгаженными». И рекомендовал работать так: «Надо рассказ писать 5-6 дней и думать о нем все время. Надо, чтобы каждая фраза, прежде чем лечь на бумагу, пролежала в мозгу дня два. ». Этот огромный труд писателя над словом скрыт от нас, потому что мы видим уже готовое произведение. Исследователь же, сравнивая черновики и беловой вариант, сопоставляя различные редакции произведений, отчасти проникает в творческую лабораторию писателя и по лексическим заменам может судить о том, как он трудился над словом.

Много лексических замен сделал А.И. Куприн, работая над статьей «Памяти Чехова». Вот примеры более точного выбора слов в процессе стилистической правки рукописи самим писателем:

| Варианты | Опубликованный текст |

| 1. — А ведь никто не знает , что самое главное в этом человеке. | 1. — А ведь никто не догадывается , что самое характерное в этом человеке. |

| 2. Он мог быть добрым и щедрым, не любя, ласковым и нежным . не рассчитывая на признательность . | 2. Он мог быть добрым и щедрым, не любя, ласковым и участливым . не рассчитывая на благодарность . |

| 3. …Приезжал, кажется, с главной целью показать больному тогда А. П-чу постановку его пьесы. | 3. . Приезжал, кажется, с исключительной целью. |

Интересна правка М. Горького в романе «Мать»:

| Варианты (редакция 1907 г.) | Окончательный текст |

| 1. Ей вдруг показалось, что сын преувеличил опасность собрания. | 1. Ей вдруг подумалось. |

| 2. Мать знала, что весь этот шум поднят работой ее сына. | 2. Мать понимала, что этот шум поднят работой ее сына. |

| 3. Он поднял плечи и опустил. | 3. Он пожал плечами. |

Обычно писатели в процессе редактирования сами устраняют лексические ошибки. Стилистическую правку рукописи может выполнять и редактор. Авторы, для которых литературный труд — занятие непривычное, нуждаются в помощи редактора, хотя литературное редактирование текста и не является обязательным условием его публикации.

1.2.3. Речевые ошибки, вызванные неправильным выбором слова

В процессе литературного редактирования рукописи редактору часто приходится отмечать ошибки в словоупотреблении. Неправильный выбор слова делает речь неточной, а порой искажает смысл высказывания: Погода сопутствовала хорошему отдыху (вместо благоприятствовала); У куниц скоро появится наследство (имеется в виду потомство); Я хочу продолжить семейную династию и потому решил стать офицером (вместо традицию). В таких случаях говорят об использовании слова без учета его семантики . Подобные лексические ошибки возникают в результате стилистической небрежности автора, невнимательного отношения к слову или плохого знания языка. Так, в газетной статье читаем: Новые железные дороги возникнут в трудных для освоения районах. Слово «возникнуть» означает «появиться, начаться, образоваться, зародиться», оно не подходит для наименования действия, которое требует значительных усилий. Возникнуть могут подозрение, тревога, сомнение (состояния самопроизвольные), возникают трудности, препятствия. Железные дороги не могут возникнуть, их прокладывают люди.

Употребление слов без учета их семантики меняет значение высказывания: Начало 1992 года было отмечено ухудшением климатических условий — метелями, резким понижением температуры. Автор имел в виду, конечно, погодные условия (плохую погоду), климат не мог измениться за один год.

При чтении рукописи редактору приходится взвешивать каждое слово, устраняя подобные ошибки. Стилистическая правка в таких случаях часто сводится к простой лексической замене:

| 1. Минеральные и витаминные добавки, введенные в рацион, очень калорийны . | 1. Минеральные и витаминные добавки, введенные в рацион, очень полезны . |

| 2. Платиновые термометры сопротивления работают в сложных условиях. | 2. Платиновые термометры сопротивления применяются в сложных условиях. |

| 3. Мы обращаем главное внимание на развитие качества продукции. | 3. Мы заботимся об улучшении качества продукции. |

Однако иногда, добиваясь точности и ясности, приходится прибегать к более сложным видам правки, обновляя лексический состав предложения, изменяя формулировки, перестраивая конструкцию. Рассмотрим примеры такой стилистической правки:

| 1. После звонка людям трудно пробраться в зал, приходится долго стоять в очереди из-за узкой двери. | 1. После звонка люди толпятся возле узкой двери и долго не могут войти в зал. |

| 2. Сферой формирования общественного сознания человека, его нравственных качеств, духовной жизни является художественная литература. | 2. На формирование общественного сознания человека, его нравственных принципов, на его духовную жизнь огромное влияние оказывает художественная литература. |

Употребление слов без учета их семантики может стать причиной алогичности и даже абсурдности высказывания.

В одном очерке было написано: «. И стоят наши дальневосточные березки в своем подвенечном саване » (автор перепутал саван и фату).

Подобные ошибки возникают под влиянием ложных ассоциаций. На вступительном экзамене в Академию печати юноша написал в сочинении: «Я знаю, что еще живы предки А.С. Пушкина» (конечно, он имел в виду потомков поэта). Абсурдность высказывания в подобных случаях придает фразе комическое звучание.

Неточность словоупотребления объясняется не только низкой речевой культурой автора; иногда сознательно не хотят употребить то или иное слово, чтобы завуалировать отрицательный смысл высказывания. Пишут: фантазирует вместо врет, принимал подарки вместо брал взятки и т.д. Вспомним эпизод из рассказа А.И. Куприна «Дознание»: «Спроси его, взял он у Есипаки голенища?

Подпоручик опять убедился в своей неопытности и малодушии, потому что из какого-то стыдливого и деликатного чувства не мог выговорить настоящее слово « украл ». Слова и выражения, смягчающие грубый смысл речи, называются эвфемизмами (от гр. eu — хорошо, phēmi — говорю). Эвфемистичность речи нередко объясняется стремлением автора притупить критическую остроту высказывания при описании негативных явлений нашей жизни. Например, в местной газете корреспондент сообщал: Правление колхоза уделяло мало внимания охране общественной собственности, в то время как следовало бы признать, что правление колхоза безответственно отнеслось к охране общественной собственности (или закрывало глаза на расхищение общественной собственности). Неточность речи в подобных случаях уводит читателя от истины, искажает смысл.

Неправильный выбор слова может стать причиной различных речевых ошибок. Так, из-за неточного словоупотребления может возникнуть анахронизм (нарушение хронологической точности при употреблении слов, связанных с определенной исторической эпохой): В Древнем Риме недовольные законами плебеи устраивали митинги (слово «митинг» появилось значительно позднее, причем в Англии); В XVIII веке в Ленинграде было закрыто несколько типографий (название города на Неве, которое употребил автор, было неизвестно в XVIII веке, следовало написать: в Петербурге).

Неправильное словоупотребление нередко приводит и к логическим ошибкам. В числе их назовем алогизм — сопоставление несопоставимых понятий, например: Синтаксис энциклопедических статей отличен от других научных статей. Получается, что синтаксис сравнивается с научными статьями. Устраняя алогизм, можно написать: Синтаксис энциклопедических статей отличается от синтаксиса других научных статей, или: Синтаксис энциклопедических статей имеет ряд особенностей, несвойственных синтаксису других научных статей. Часто выявление алогизма не вызывает затруднений, стилистическая правка в этих случаях проста:

| 1. Клюв лесного рябчика по цвету не отличается от обыкновенного рябчика. | 1. Клюв лесного рябчика по цвету не отличается от клюва обыкновенного рябчика. |

| 2. Композиция туркменских сказок имеет много общего со сказками европейскими. | 2. Композиция туркменских сказок имеет много общего с композицией европейских сказок. |

| 3. Поломку в машине можно сравнить с нездоровым человеком, а слесаря — с врачом. | 3. Поломку в машине можно сравнить с заболеванием человека, а слесаря — с врачом. |

Однако иногда алогизмы не столь очевидны, и, чтобы устранить их, приходится значительно изменять авторский текст. Например: Наши знания о богатствах недр земли являются лишь незначительной частью скрытых, еще больших богатств. Можно предложить такие варианты стилистической правки этой фразы: Мы еще так мало знаем о богатейших залежах полезных ископаемых, тайну которых хранят недра земли; В недрах земли скрыты огромные богатства, о которых мы еще так мало знаем; Наши знания о полезных ископаемых еще так неполны! Мы знаем лишь о незначительной части богатств, скрытых в недрах земли.

Причиной нелогичности высказывания может стать подмена понятия, которая часто возникает в результате неправильного словоупотребления: Плохо, когда во всех кинотеатрах города демонстрируется одно и то же название фильма. Конечно, демонстрируется фильм, а не его название. Можно было написать: Плохо, когда во всех кинотеатрах города демонстрируется один и тот же фильм. Подобные ошибки в речи возникают и вследствие недостаточно четкой дифференциации понятий, например: Приближения дня премьеры коллектив театра ждет с особым волнением (ждут не приближения премьеры, а когда состоится премьера).

В случае подмены понятия стилистическая правка может быть различной: иногда достаточно заменить неудачно употребленное слово, в других случаях лексическая замена сочетается с использованием новых, уточняющих слов, наконец, порой необходимо переделать предложение, чтобы верно передать авторскую мысль.

| 1. Радушные хозяева потчуют гостей разнообразным подбором национальных блюд. | 1. Радушные хозяева потчуют гостей разнообразными национальными блюдами. |

| 2. Фильм завершается театральным занавесом с эмблемой «Чайки». | 2. В конце фильма мы видим на экране театральный занавес с эмблемой «Чайки». |

| 3. Мороз, а работа кипит, потому что работники аэропорта устали от такого продолжительного времени нелетной погоды. | 3. Мороз, а люди трудятся, потому что работникам аэропорта надоело вынужденное бездействие во время нелетной погоды. |

Нелогичной нашу речь делает и неоправданное расширение или сужение понятия, возникающее вследствие смешения родовых и видовых категорий: При хорошем уходе от каждого животного можно надаивать по 12 л молока (следовало употребить не родовое наименование -животное, а видовое — корова); В любое время суток медицина должна прийти на помощь ребенку . Надо было написать:В любое время суток медицина должна прийти на помощь больному (ведь в медицинской помощи нуждаются не только дети).

Особенно часто приходится наблюдать употребление родового наименования вместо видового, и это не только лишает речь точности, приводит к утрате тех конкретных сведений, которые составляют живую ткань повествования, но и придает стилю официальную, подчас канцелярскую, окраску. Родовые наименования нередко представляются говорящим более значительными, создают впечатление «важности» высказывания. Поэтому, как заметил писатель П. Нилин, «человек, желающий высказаться «некультурнее», не решается порой назвать шапку шапкой, а пиджак пиджаком. И произносит вместо этого строгие слова: головной убор или верхняя одежда» (Нилин П. Опасность не там // Новый мир. — 1958. — № 4.). К.И. Чуковский в книге «Живой как жизнь» вспоминал, как при подготовке радиопередачи «отредактировали» выступление молодого литератора, который собирался сказать: «Прошли сильные дожди». «Заведующий клубом поморщился:

— Так не годится. Надо бы литературнее. Напишите-ка лучше вот этак: «Выпали обильные осадки».

К сожалению, это необоснованное пристрастие к родовым наименованиям становится своеобразным трафаретом: некоторые авторы, не задумываясь, отдают предпочтение атмосферным осадкам перед дождями, ливнями, изморосью, снегом, метелью; зеленым насаждениям — перед сиренью, жасмином, рябиной, черемухой; водоемам — перед озерами, прудами, реками, ручьями. Замена видовых категорий родовыми делает нашу речь бесцветной, казенной. Не случайно большой художник слова С.Я. Маршак обращался к своим современникам с горьким упреком: «. Обеды, ужины мы называли пищей, а комната для нас жилплощадью была».

Причина нелогичности высказывания, искажения его смысла иногда кроется и в нечетком разграничении конкретных и отвлеченных понятий, например: Нужно подумать о кормах на зиму для общественного животноводства (имеются в виду, конечно, корма для животных, скота).

Рассмотрим примеры стилистической правки предложений, в которых нелогичность высказывания является следствием неоправданного расширения понятия или его сужения, замены конкретного понятия отвлеченным:

| 1. Нам рассказали о писателе и прочитали отрывки из его творчества. | 1. Нам рассказали о писателе и прочитали отрывки из его произведений. |

| 2. Три часа продолжался темпераментный ритм народной бразильской музыки. | 2. Три часа продолжалась темпераментная бразильская народная музыка. |

| 3. Новогодняя елка стала любимым праздником нашего детства. | 3. Новогодняя елка стала любимым праздником наших детей. |

Искажение смысла и даже абсурдность высказывания возникают в результате несоответствия посылки и следствия, например: Быстрота размножения вредителей зависит от того, насколько упорно и планомерно ведется с ними борьба. Получается, что чем больше борются с вредителями, тем быстрее они размножаются. В этом случае следовало бы писать не о размножении вредителей, а об уничтожении, тогда мысль была бы сформулирована правильно. Приемлемы различные варианты стилистической правки предложения: Быстрота уничтожения вредителей зависит от того, насколько упорно и планомерно ведется с ними борьба; Настойчивая борьба с вредителями ведет к более быстрому их уничтожению; Чтобы быстрее уничтожить вредителей, надо вести с ними упорную и планомерную борьбу; При упорной борьбе с вредителями можно быстрее добиться их уничтожения и т.д.

Логические ошибки в речи — большое зло: они не только порождают неясность высказывания, искажают его смысл, но и ведут к абсурдности, неуместному комизму речи. Пародийное звучание тех или иных утверждений в подобных случаях сводит на нет их информативную ценность. Одна реклама, расхваливая таблетки для тех, кто хочет похудеть, утверждает: Фирма гарантирует уменьшение веса на сто процентов .

Еще пример. Работая над рукописью статьи «Физкультура и здоровье», редактор находит в ней рассуждение:

Страшна не старость, а дряхлость, поэтому лучше умереть молодым и здоровым . Так думают многие.

Абсурдность высказывания в этом случае возникла из-за того, что автор не заметил подмены понятия, употребив слово умереть, а следовало написать: Хорошо бы остаться до конца жизни молодым и здоровым или: Сохранить бы до глубокой старости бодрость и здоровье. Внимательное отношение к лексике, правильный выбор слова, вдумчивый анализ логической стороны речи помогут автору и редактору избежать подобных ошибок.

1.2.4. Лексическая сочетаемость

Для правильного употребления слов в речи недостаточно знать их точное значение, необходимо еще учитывать особенности лексической сочетаемости слов, т.е. их способности соединяться друг с другом. Так, «похожие» прилагательные длинный, длительный, долгий, долговременный, продолжительный по-разному «притягиваются» к существительным: длительный период, продолжительный период (но не длинный, долгий, долговременный период); долгий путь, длинный путь; продолжительные сборы, долговременный кредит. Нередко слова с одинаковым значением могут иметь разную лексическую сочетаемость (ср.: истинный друг — подлинный документ).

В основе учения о лексической сочетаемости лежит положение акад. В.В. Виноградова о фразеологически связанных значениях слов, которые имеют единичную сочетаемость (закадычный друг) или ограниченные возможности сочетаемости (черствый хлеб, батон; черствый человек, но нельзя сказать «черствая конфета» (шоколадка), «черствый товарищ» (отец, сын).

Для разработки теории лексической сочетаемости большое значение имело выделение Виноградовым фразеологических сочетаний и установление основных типов лексических значений слов в русском языке. Фразеологическими сочетаниями занимается фразеология, предметом лексической стилистики является изучение соединения в речи слов, имеющих свободные значения, и определение тех ограничений, которые накладываются языком на их лексическую сочетаемость.

Многие лингвисты подчеркивают, что лексическая сочетаемость слова неотделима от его смысла. Некоторые ученые, исследуя проблемы лексической сочетаемости, приходят к выводу о том, что абсолютно свободных сочетаний лексем в языке не существует, есть только разные по возможностям сочетаемости группы слов. При такой постановке вопроса уничтожается различие между свободными сочетаниями и фразеологически связанными.

Соединение слов в словосочетания может наталкиваться на разного рода ограничения. Во-первых, слова могут не сочетаться из-за их смысловой несовместимости (фиолетовый апельсин, облокотился спиной, вода горит); во-вторых, объединение слов в словосочетание может быть исключено в силу их грамматической природы (мой — плыть, близко — веселый); в-третьих, объединению слов могут препятствовать их лексические особенности (слова, обозначающие, казалось бы, соединимые понятия, не сочетаются; говорят причинить горе, неприятности, но нельзя сказать причинить радость, удовольствие).

В зависимости от ограничений, регулирующих соединение слов, различают три типа сочетаемости: семантическую (от термина «семантика» — значение слова), грамматическую (точнее, синтаксическую) и лексическую.

Семантическая сочетаемость нарушена, например, в таких случаях: К сегодняшнему часу сведений еще нет; Необходимо ускорить урегулирование кровопролития ; Девичья фамилия моего отца Собакин; После гибели Ленского ни дуэли Ольга женилась на гусаре. Смешные сочетания слов, не правда ли? Но если вдуматься, в иных случаях возникает очень нежелательный подспудный смысл: не прекратить , а лишь урегулировать кровопролитие.

Пародийный пример нарушения грамматической сочетаемости известен: Моя твоя не понимает (притяжательные прилагательные не могут соединяться с глаголами, стоящими в личной форме). Еще примеры: Наш лидер здоров вдоль и поперек ; Большинство времени депутаты тратят на дискуссии.

Самым резким нарушением законов «притяжения слов» является лексическая несочетаемость: Голос цифр не утешителен; В недалеком прошлом у нас всем зажимали языки . Яркий эффект «обманутого ожидания» юмористы обыгрывают в едких шутках: Мы потерпели победу и больше не вправе медлить; Достигли зияющих вершин .

Нарушение лексической сочетаемости нередко объясняется неправильным употреблением многозначных слов. Так, в своем основном значении слово глубокий может свободно соединяться с любым другим, подходящим по смыслу: глубокий (то есть имеющий большую глубину) колодец, залив, водоем, озеро, река. Однако в значении «достигший предела, полный, совершенный», это слово сочетается с немногими (глубокая осень, зима, но не лето, не весна, глубокая ночь, тишина, но не утро, не день, не шум; глубокая старость, но не юность). Поэтому нас смешит заявление: В глубоком детстве он был похож на мать.

Слово состояться толкуется в словарях посредством синонимов произойти, осуществиться, однако в отличие от них этот глагол уместен, если намеченные мероприятия готовились, планировались (Состоялось собрание; Состоялась встреча кандидата в депутаты Думы с избирателями). А если корреспондент пишет: На улицах города состоялись вооруженные столкновения , — можно подумать, что вооруженные столкновения кем-то готовились, планировались. Как видим, нарушение лексической сочетаемости может привести к искажению смысла высказывания.

Лексическая стилистика должна сосредоточить свое внимание на оценке лексической сочетаемости. Однако границы между различными типами сочетаемости очень нечеткие, поэтому при стилистическом анализе текста приходится говорить не только о «чистой» лексической сочетаемости, но и учитывать различные переходные случаи.

Все знаменательные слова, имеющие свободные значения, условно можно разделить на две группы. Одним свойственна сочетаемость, практически не ограниченная в пределах их предметно-логических связей; таковы, например, прилагательные, характеризующие физические свойства предметов — цвет, объем, вес, температуру (красный, черный, большой, маленький, легкий, тяжелый, горячий, холодный), многие существительные (стол, дом, человек, дерево), глаголы (жить, видеть, работать, знать). Другую группу образуют слова, имеющие ограниченную лексическую сочетаемость (причем в случае многозначности слов, это ограничение может распространяться лишь на отдельные их значения). Эта группа слов вызывает особый интерес.

Ограничения лексической сочетаемости обычно свойственны словам, которые редко встречаются в речи. Слова, имеющие максимальную частотность употребления (они входят в 2500 наиболее частотных слов русского языка), легко вступают в лексические связи. Например, при сравнении сочетаемости слов страх и боязнь оказалось, что более активно сочетается с различными глаголами слово страх.

Лексическая сочетаемость слов носит внутриязыковой характер. В родном языке мы обычно «предсказываем» возможные варианты лексических связей слов (в основном по интуиции). Пометы лексической сочетаемости в толковых словарях редки и непоследовательны. Практическое значение имеет «Словарь сочетаемости слов русского языка» под ред. П.Н. Денисова, В.В. Морковкина (2-е изд. М., 1983).

1.2.5. Нарушение лексической сочетаемости как стилистический прием

К оценке лексической сочетаемости в экспрессивной речи нельзя подходить с обычной меркой, здесь законы «притяжения» слов друг к другу особые. В художественных и публицистических произведениях границы лексической сочетаемости могут быть расширены. Например, замечено, что ограничения семантической сочетаемости не распространяются на переносное словоупотребление: возможны словосочетания, которые кажутся бессмысленными, если составляющие их слова понимать в буквальном значении (закат пылает, годы летят, черные мысли). Семантическая несочетаемость слов не является препятствием для создания художественных образов. Именно нарушение привычных связей слов, придающее им новые оттенки значения, лежит в основе многих классических образов, ставших хрестоматийными примерами эпитетов, метафор, метонимий: седой зимы угрозы (П.); Колокольчик звонко плачет, и хохочет, и визжит (Вяз.); Порой влюбляется он страстно в свою нарядную печаль. (Л.); пузатое ореховое бюро (Г.); умственное и нравственное декольте, плешивый силлогизм (С.-Щ.).

Нарушение лексической сочетаемости может стать действенным средством создания комического звучания речи в юмористическом контексте: С того дня и постигла Евстигнейку слава (М. Г.); яблоко с родинкой, кипучий лентяй (И. и П.); на основе всесторонней и обоюдоострой склоки (И. Ильф); холостой фокстерьер (Л. Ленч). Нарушение лексической сочетаемости как яркий стилистический прием создания комического эффекта лежит в основе различных шуток, афоризмов, которые обычно публикуются на юмористических страницах журналов, газет. Например: Гения признали заживо («ЛГ»);Трудно прощать чужие недостатки, но еще труднее прощать чужие достоинства; наши заклятые друзья; закоренелый передовик; Наконец правительство добилось значительного ухудшения жизни народа;С перестройкой нас постигло еще одно событие: гуманитарная помощь Запада (из газ.).

Несочетаемость делает броскими заголовки: «Жанр, обреченный на успех» (о пародии); «Воспоминания о будущем» (название кинофильма); «Наедине со всеми» (пьеса А. Гельмана); «Пожизненный друг» (о «дружбе» В. Жириновского с Саддамом Хусейном); «Сталкеры поднебесья» (о вертолетчиках, работавших в зонах повышенной радиации); «Включите тишину»; «О чем молчали в метро»; «Долгая, многосерийная жизнь»; «Букет из звезд» (эстрады). Нередко поэты нарушают лексическую сочетаемость. Выразительны необычные сочетания слов в песнях Вл. Высоцкого: Поэты ходят пятками по лезвию ножа и режут в кровь свои босые души. В неэкспрессивной, прозаической речи словосочетания «ходить пятками», «босые души» показались бы невозможными, абсурдными, но, в поэтическом контексте, они поражают своей художественной силой. Еще пример из песни того же автора: К утру расстреляли притихшее горное эхо. И брызнули камни, как слезы, из раненых скал.

1.2.6. Нарушение лексической сочетаемости как речевая ошибка

Если автор не стремится к достижению определенной стилистической цели, нарушение лексической сочетаемости становится речевой ошибкой. В этом отражается характерная особенность диалектической природы языка: в одном случае явление, представляющее собой отклонение от языковой нормы, оказывается действенным средством создания речевой экспрессии, в другом — свидетельством небрежности, невнимательного отношения автора к слову. Непроизвольное нарушение лексической сочетаемости — весьма распространенная речевая ошибка.

«Хотя в этих соревнованиях наши любимые фигуристы одержали поражение , зрители приветствуют их стоя», — говорит спортивный комментатор (но: одерживают победу, терпят поражение). «Может, и к тебе пришла бессонница, и лежишь ты, не смыкая взгляда синего», — пишет поэт (но: можно сомкнуть глаза, а не взгляд). В очерке журналист замечает: «Котловина производила уютное впечатление » (можно производить приятное впечатление, а не уютное). Некоторые слова часто употребляются в речи в неправильных сочетаниях (встреча созвана, беседа прочитана, усилить внимание, уделить значение, повысить кругозор и др.).

Нарушение лексической сочетаемости может быть вызвано контаминацией внешне похожих словосочетаний. Например, говорят: удовлетворять современным потребностям, смешивая сочетанияудовлетворять требования и отвечать потребностям; С него взыскали материальный ущерб в пользу потерпевших (материальный ущерб может быть возмещен; взысканы могут быть деньги); Улучшили художественный уровень экспозиций народные музеи (уровень может возрасти, повыситься; улучшить можно качество). Еще примеры контаминации словосочетаний: предпринять меры (принять меры — предпринять шаги); заслужил известность (приобрел известность — заслужил уважение); неослабная помощь (постоянная помощь — неослабное внимание); не играет значения (не играет роли — не имеет значения). Смешение словосочетаний послужило поводом для шутки:

О вкусах не спорят:

Одни уважают урюк в рассоле,

Другие любят с горчицей варенье.

Но все это не и меет роли

И, кроме того, не играет значенья .

При употреблении слов, которые имеют предельно ограниченные возможности лексических связей, нарушение лексической сочетаемости часто становится причиной комического звучания речи. Например: Серьезные проблемы обрушивались на молодых предпринимателей врасплох ; Руководители обратили серьезное внимание на достигнутые недостатки ; Они работали как самые отъявленные специалисты ; К нам пришли люди, удрученные опытом . Комизм в таких случаях возникает потому, что слова, имеющие ограниченную лексическую сочетаемость, подсказывают варианты словосочетаний с нередко прямо противоположным значением (ср.: достигнутые успехи, отъявленные мошенники, удрученные горем).

Рассмотрим примеры стилистической правки предложений, в которых нарушена лексическая сочетаемость:

| 1. Эти функции поручаются отделам рекламы. | 1. Эти функции возлагаются на отделы рекламы. |

| 2. В музее выставлены реликвии, преподнесенные делегациями. | 2. В музее выставлены подарки, преподнесенные делегациями. |

| 3. Главная сила Сибири — в ее обильной минерально-сырьевой базе . | 3. Сила Сибири — в ее богатейшей минерально-сырьевой базе . |

Как видим, стилистическая правка в основном сводится к замене слов, употребление которых привело к нарушению лексической сочетаемости.

1.2.7. Речевая недостаточность

Небрежное отношение к языку может стать причиной речевой недостаточности — случайного пропуска слов, необходимых для точного выражения мысли:Дирекции надо стремиться от этого равнодушия (пропущено избавиться); Картины маслом помещают в рамы (пропущено написанные). Речевая недостаточность часто возникает в устной речи, когда говорящий торопится и не следит за правильностью высказывания. Комические ситуации при этом возникают, если «оратор» обращается к присутствующим, пользуясь микрофоном. Так, на выставке собак можно услышать обращения к хозяевам породистых псов:

— Уважаемые участники, разберитесь по породам и приготовьтесь к параду!

— Товарищи участники, тщательно оботрите морды от слюны для облегчения осмотра зубной системы!

— Призеры, срочно явитесь для награждения. Владельцы без намордников награждаться не будут.

Из подобных призывов администратора следует, что все эти испытания ожидают не собак, а их владельцев, потому что именно им адресована речь. При речевой недостаточности очень часто возникает неясность, вот примеры таких ошибок, попавших в протоколы и другие деловые документы: Гр. Калиновский Л.Л. следовал по улице без номерного знака; Установить день сдачи страховых агентов в бухгалтерию до 10 числа каждого месяца; Интересующих вас лиц вышлем почтой; Классным руководителям обеспечить явку своих родителей.

Вследствие речевой недостаточности нарушаются грамматические и логические связи слов в предложении, затемняется его смысл. Пропуск слов может совершенно исказить мысль автора: Для улучшения производственных показателей необходимо объединить всех работников, занимающихся вопросами экономики (надо: объединить усилия всех работников); Ввиду холода в помещении делаем только срочные переломы — объявление на двери рентгенкабинета (имеются в виду срочные рентгенологические снимки переломов).

Вследствие пропуска слова могут возникнуть различные логические ошибки. Так, отсутствие нужного звена в выражении мысли приводит к алогизму: Язык героев Шолохова резко отличается от героев других писателей (можно сравнивать язык героев Шолохова только с языком героев других писателей); Условия города отличны от села (допустимо сравнение условий жизни в городе только с условиями жизни в селе).

Нередко в результате пропуска слова происходит и подмена понятия. Например: Больные, не посетившие амбулаторию в течение трех лет, выкладываются в архив — речь идет о карточках больных, а из текста следует, что «в архив сдаются больные». Подобная речевая недостаточность порождает комизм и абсурдность высказывания [Куйбышевский речной порт производит мужчин на постоянную и временную работу портовыми рабочими («Кр.»); Она заняла второе место по гимнастике среди девушек 2-го разряда («Кр.»); Инспекция государственного страхования приглашает вас в любой четверг в Госстрах для получения травмы (объявление)].

Речевая недостаточность, возникающая как следствие стилистической небрежности автора, легко поддается правке: нужно вставить случайно пропущенное слово или словосочетание. Например:

| 1. Фермеры стремятся добиться увеличения овец в хозяйстве. | 1. Фермеры стремятся добиться увеличения поголовья овец в хозяйстве. |

| 2. Соревнования показали, что в нашем городе появились сильные шашисты на стоклеточной доске. | 2. Соревнования показали, что в нашем городе появились сильные шашисты, играющие на стоклеточной доске. |

| 3. Изохроны — линии на географических картах, проходящие через точки земной поверхности, в которых то или иное явление наступает в один и тот же момент. | 3. Изохроны — линии на географических картах, проходящие через точки, соответствующие точкам земной поверхности, в которых то или иное явление природы наступает в один и тот же момент. |

Если же говорящий «не находит слов» для правильного выражения мысли и строит предложение кое-как, опуская те или иные звенья в цепочке логически связанных понятий, фраза становится недостаточно информативной, сумбурной, и редактору, исправляющему такое высказывание, приходится много трудиться, чтобы добиться ясности. Например, в рукописи статьи о восстановлении полиграфического предприятия читаем: На первых порах устанавливалось оборудование форматом в полпечатного листа. По этой «усеченной» информации нелегко догадаться, что при возобновлении работы полиграфического комбината вначале установили оборудование лишь для изготовления продукции форматом в половину печатного листа. Недостаточная информативность предложения, в котором опущены важные слова и словосочетания, особенно часто приводит к абсурдности высказывания, что можно было наблюдать в «застойные времена», когда наши газеты печатали многочисленные репортажи о «победах и завоеваниях» при выполнении пятилетних планов. Например: В эту смену, между 16 и 20 часами, и был выработан тысячный миллиард советских энергетиков. Из такого сообщения непросто восстановить истину; в действительности речь идет о том, что советские энергетики, работавшие в вечернюю смену, дали стране тысячный миллиард киловатт-часов электроэнергии.

Речевую недостаточность как распространенную ошибку следует отличать от эллипсиса — стилистической фигуры, основанной на сознательном пропуске того или иного члена предложения для создания особой выразительности. Наиболее экспрессивны эллиптические конструкции без глагола-сказуемого, передающие динамичность движения (Я за свечку, свечка — в печку! Я за книжку, та — бежать и вприпрыжку под кровать. — Чук.). При эллипсисе нет необходимости «восстанавливать» пропущенные члены предложения, так как смысл эллиптических конструкций ясен, и введение в них уточняющих слов лишит их экспрессии, присущей им легкости. При речевой недостаточности, напротив, восстановление пропущенных слов необходимо, без них предложение стилистически неприемлемо.

1.2.8. Речевая избыточность

Умение найти точные слова для наименования тех или иных понятий помогает добиться краткости в выражении мысли, и, напротив, стилистическая беспомощность автора нередко приводит к речевой избыточности — многословию. На многословие как на большое зло неоднократно обращали внимание ученые, писатели А.П. Чехов заметил: «Краткость — сестра таланта». А.М. Горький писал, что лаконизм, как и точность изложения, даются писателю нелегко: «. Крайне трудно найти точные слова и поставить их так, чтобы немногим было сказано много, „чтобы словам было тесно, мыслям — просторно“».

Многословие проявляется в различных формах. Нередко можно наблюдать навязчивое объяснение всем известных истин: Потребление молока является хорошей традицией, молоком питаются не только дети, потребность в молоке, привычка к молоку сохраняется до глубокой старости. Плохая ли это привычка? Надо ли от нее отказываться? — Нет! Подобное пустословие, естественно, пресекается редактором: рассуждения, не представляющие информативной ценности, при литературном редактировании исключаются. Однако такая правка-сокращение не имеет прямого отношения к лексической стилистике, так как затрагивает не лексическую сторону текста, а его содержание.

Предметом лексической стилистики является речевая избыточность, возникающая при повторной передаче одной и той же мысли, например: Их потрясло зрелище пожара, свидетелями которого они были ; Наши спортсмены прибыли на международные соревнования для того, чтобы принять участие в соревнованиях, в которых будут участвовать не только наши, но и зарубежные спортсмены ; Он не мог оставаться в стороне от семейных конфликтов, как муж женщины и отец детей ; Машинный парк обновили новыми машинами (выделенные слова лишние).

Иногда проявление речевой избыточности граничит с абсурдностью: Труп был мертв и не скрывал этого. Такие примеры многословия стилисты называют ляпалиссиадами. Происхождение этого термина небезынтересно: он образован от имени французского маршала маркиза Ля Палиса , погибшего в 1525 г. Солдаты сочинили о нем песню, в которой были слова: Наш командир еще за 25 минут до своей смерти был жив. Нелепость ляпалиссиады — в утверждении самоочевидной истины.

Ляпалиссиады придают речи неуместный комизм нередко в таких ситуациях, которые возникли в результате трагических обстоятельств. Например: Поскольку ответственный редактор сборника умер, необходимо ввести в состав редколлегии нового редактора из ныне живущих ; Мертвый труп лежал без движения и не проявлял признаков жизни .

Речевая избыточность может принимать форму плеоназма. Плеоназмом (от гр. pleonasmos — излишество) называется употребление в речи близких по смыслу и потому излишних слов (главная суть, повседневная обыденность, бесполезно пропадает, предчувствовать заранее, ценные сокровища, темный мрак и т.п.). Часто плеоназмы появляются при соединении синонимов расцеловал и облобызал;долгий и продолжительный; мужественный и смелый; только, лишь; тем не менее, однако; так, например.

Еще А.С. Пушкин, считая краткоcть одним из достоинств произведения, упрекал П.А. Вяземского в письме к нему за то, что в его сказке «Черта местности» речь одного из героев «растянута», а фраза «Еще мучительней вдвойне едва ли не плеоназм».

Плеоназмы обычно возникают вследствие стилистической небрежности автора. Например: Местные работники леса не ограничиваются только охраной тайги, но и не допускают также , чтобы напрасно пропадали богатейшие дары природы. При стилистической правке выделенные слова необходимо исключить. Однако следует отличать такое проявление речевой избыточности от «мнимого плеоназма», к которому автор обращается сознательно как к средству усиления выразительности речи. В этом случае плеоназм становится ярким стилистическим приемом. Вспомним Ф. Тютчева: Небесный свод, горящий славой звездной. Таинственно глядит из глубины, И мы плывем, пылающею бездной со всех сторон окружены ; С. Есенина: Дай, Джим, на счастье лапу мне. Такую лапу не видал я сроду. Давай с тобой полаем при луне на тихую, бесшумную погоду. Еще пример: Не вернется вспять время, когда история нашей страны переписывалась в угоду лживой идеологии (из газ.).

Употребление плеонастических сочетаний характерно и для фольклора: Ты куда, Вольга, идешь ? Куда путь держишь ? Чтоб по имени тебе место дать, по изотчеству . В устном народном творчестве традиционно использовались экспрессивно окрашенные плеонастические сочетания грусть-тоска, море-окиян, путь-дороженька и под.

Разновидностью плеоназма является тавтология (из гр. tauto — то же самое, logos — слово). Тавтология как явление лексической стилистики может возникать при повторении однокоренных слов (рассказать рассказ, умножить во много раз, спросить вопрос, возобновить вновь), а также при соединении иноязычного и русского слова, дублирующего его значение (памятные сувениры, впервые дебютировал, необычный феномен, движущий лейтмотив). В последнем случае иногда говорят о скрытой тавтологии.

Повторение однокоренных слов, создающее тавтологию, — очень распространенная ошибка (Истец доказывает свою правоту бездоказательными доказательствами ; Рост преступности вырос ; Граждане пешеходы ! Переходите улицу только по пешеходным переходам !). Употребление однокоренных слов создает ненужное «топтание на месте», например: . Совершенно закономерно вытекает определение , что производительность труда на определенных ступенях развития техники определяется совершенно определенными закономерностями . Чтобы осмыслить подобное высказывание, надо, прежде всего, избавиться от тавтологии. Возможен такой вариант стилистической правки: Вытекает вполне обоснованный вывод, что производительность труда на различных ступенях развития техники определяется объективными закономерностями.

Однако повторение однокоренных слов не всегда следует рассматривать как стилистическую ошибку. Многие стилисты справедливо считают, что исключать из предложений однокоренные слова, заменяя их синонимами, не всегда необходимо: в одних случаях это невозможно, в других это может привести к обеднению, обесцвечиванию речи. Несколько однокоренных слов в близком контексте стилистически оправданы в том случае, если родственные слова являются единственными носителями соответствующих значений и их не удается заменить синонимами (тренер — тренировать; выборы, избиратели — выбирать; привычка — отвыкнуть; закрыть — крышка; варить — варенье и др.). Как избежать, скажем, употребления однокоренных слов, когда надо сказать: На кустах расцвели белые цветы;Книга отредактирована главным редактором?

В языке немало тавтологических сочетаний, употребление которых неизбежно, так как в них используется терминологическая лексика (словарь иностранных слов, звеньевая пятого звена, бригадир первой бригады и т.п.). Приходится мириться с таким, например, словоупотреблением: следственные органы. расследовали; болеть базедовой болезнью; подрубку пласта ведет врубовая машина и т.п.

Многие родственные с этимологической точки зрения слова в современном языке утратили словообразовательные связи (ср.: снять — поднять — понять — обнять — принять, песня — петух, утро — завтра). Такие слова, имеющие общий этимологический корень, не образуют тавтологических словосочетаний (черные чернила, красная краска, белое белье).

Тавтология, возникающая при сочетании русского слова и иноязычного, которые совпадают по значению, обычно свидетельствует о том, что говорящий не понимает точного смысла заимствованного слова. Так появляются сочетания юный вундеркинд, мизерные мелочи, внутренний интерьер, ведущий лидер, интервал перерыва и т.п. Тавтологические сочетания подобного типа иногда переходят в разряд допустимых и закрепляются в речи, что связано с изменением значений слов. Примером утраты тавтологичности может быть сочетание период времени. В прошлом лингвисты считали это выражение тавтологическим, так как греческое по происхождению слово период значит «время». Однако слово период постепенно приобрело значение «промежуток времени», и поэтому выражение период времени стало возможным. Закрепились в речи также сочетания монументальный памятник, реальная действительность, экспонаты выставки, букинистическая книга и некоторые другие, потому что в них определения перестали быть простым повторением основного признака, уже заключенного в определяемом слове. Не требует стилистической правки и тавтология, возникающая при употреблении аббревиатур в научном и официально-деловом стилях, например: система СИ [т.е. «система Система Интернациональная» (о физических единицах)]; институт БелНИИСХ (институт Белорусский научно-исследовательский институт сельского хозяйства).

Тавтология, как и плеоназм, может быть стилистическим приемом, усиливающим действенность речи. В разговорной речи используются такие тавтологические сочетания, как сослужить службу, всякая всячина, горе горькое и др., вносящие особую экспрессию. Тавтология лежит в основе многих фразеологизмов (есть поедом, видать виды, ходить ходуном, сиднем сидеть, набит битком, пропадать пропадом). Особенно важное стилистическое значение приобретают тавтологические повторы в художественной речи, преимущественно — в поэтической.

Встречаются тавтологические сочетания нескольких типов: сочетания с тавтологическим эпитетом (И новь не старою была, а новой новью и победной. — Сл.), с тавтологическим творительным падежом (И вдруг белым-бела березка в угрюмом ельнике одна. — Сол.). Тавтологические сочетания в тексте выделяются на фоне остальных слов; это дает возможность, прибегая к тавтологии, обратить внимание на особо важные понятия (Итак, беззаконие было узаконено ; Все меньше и меньше остается у природы неразгаданных загадок ). Важную смысловую функцию несет тавтология в заголовках газетных статей («Зеленый щит просит защиты »; « Крайности Крайнего севера», « Случаен ли несчастный случай ?», « Устарел ли старина велосипед?»).

Тавтологический повтор может придавать высказыванию особую значительность, афористичность ( Победителю ученику от побежденного учителя . — Жук.; По счастью, модный круг теперь совсем не в моде . — П.; И устарела старина , и старым бредит новизна. — П.). Как источник речевой экспрессии тавтология особенно действенна, если однокоренные слова сопоставляются как синонимы (Точно они не виделись два года, поцелуй их был долгий, длительный. — Ч.), антонимы (Когда мы научились быть чужими? Когда мы разучились говорить? — Евт.).

Как и всякие повторы, тавтологические сочетания повышают эмоциональность публицистической речи [Седьмая симфония (Шостаковича) посвящена торжеству человеческого в человеке . На угрозу фашизма — обесчеловечить человека — композитор ответил симфонией о победном торжестве всего высокого и прекрасного. — А. Т.].

Нанизывание однокоренных слов используется в градации (от лат. gradatio — постепенность) — стилистической фигуре, основанной на последовательном повышении или понижении эмоционально-экспрессивной значимости (О! ради наших прошлых дней погибшего, погубленного счастья, не разрушай в душе моей к прошедшему последнего участья! — Ог.).

В экспрессивно окрашенной речи тавтологические повторы, как и повторение звуков, могут стать выразительным средством фоники (Потом тягачи с пушками потянулись , полевая кухня проехала, потом пехота пошла . — Шол.). Поэты часто совмещают оба приема — повторение корней и повторение звуков (Все хорошо: поэт поет, критик занимается критикой. — Маяк.).

Возможность каламбурного столкновения однокоренных слов позволяет использовать тавтологию как средство создания комизма, сатирической окраски. Этим приемом блестяще владели Н.В. Гоголь, М.Е. Салтыков-Щедрин (Позвольте вам этого не позволить; Писатель пописывает, а читатель почитывает). Как средство комизма используют тавтологию и современные авторы юмористических рассказов, фельетонов, шуток (Деловитость: Делай не делай, а всех дел не переделаешь; Коровка, прозванная божьей, безбожно истребляет картофельные посадки. — «ЛГ»).

1.2.9. Повторение слов

Повторение слов следует отличать от тавтологии, хотя и оно нередко бывает проявлением речевой избыточности. Неоправданные лексические повторы, которые часто сопровождаются тавтологией и плеоназмами, обычно свидетельствуют о неумении автора четко и лаконично сформулировать мысль. Например, в протоколе заседания педагогического совета читаем: Сочинение списано, и списавший не отрицает, что списал сочинение, а тот, кто дал списать, даже написал, что дал списать сочинение. Так что факт установлен. Разве нельзя было сформулировать эту мысль кратко? Стоило только указать фамилии виновников случившегося: Иванов не отрицает, что списал сочинение у Петрова, который разрешил ему это сделать.

Чтобы избежать лексических повторов, при литературном редактировании нередко приходится значительно изменять авторский текст:

| 1. Были получены результаты , близкие к результатам, полученным на модели корабля. Полученные результаты показали. | 1. Были получены результаты, близкие к тем, которые дало испытание модели корабля. Это свидетельствует о том, что. |

| 2. В воду для мытья пола хорошо добавить небольшое количество хлорной извести — это хорошая дезинфекция и, кроме того, это хорошо освежает воздух в комнате. | 2. В воду для мытья пола рекомендуется добавлять немного хлорной извести: она дезинфицирует и хорошо освежает воздух. |

| 3. Всегда быть одетой хорошо и по моде можете быть и вы, если вы будете шить себе сами. | 3. Шейте сами, и вы всегда будете одеты модно и красиво. |

Однако повторение слов не всегда свидетельствует о стилистической беспомощности автора: оно может стать стилистическим приемом, усиливающим выразительность речи. Лексические повторы помогают выделить важное в тексте понятие ( Век живи, век учись. — посл.; За добро добром платят. — погов.). Этот стилистический прием мастерски использовал Л.Н. Толстой: Она [Анна] была прелестна в своем простом черном платье, прелестны были ее полные руки с браслетами, прелестна твердая шея с ниткой жемчуга, прелестны вьющиеся волосы расстроившейся прически, прелестны грациозные легкие движения маленьких ног и рук, прелестно это красивое лицо в своем оживлении; но было что-то ужасное и жестокое в ее прелести . К повторению слов как средству логического выделения понятий обращаются публицисты. Интересны, например, заголовки газетных статей: «Могучие силы могучего края» (о Сибири), «Опера об опере» (о спектакле музыкального театра), «Будь человеком, человек!»

Повторение слов обычно свойственно эмоционально окрашенной речи. Поэтому лексические повторы часто встречаются в поэзии. Вспомним пушкинские строки: Роман классический, старинный, отменно длинный, длинный, длинный.

В поэтической речи лексические повторы нередко сочетаются с различными приемами поэтического синтаксиса, усиливающими эмфатическую интонацию. Например: Вы слышите: грохочет барабан. Солдат, прощайся с ней, прощайся с ней, уходит взвод в туман, туман, туман, а прошлое ясней, ясней, ясней. (Ок.) Один из исследователей остроумно заметил, что повторение вовсе не означает приглашения попрощаться дважды; оно может означать: «солдат, торопись прощаться, взвод уже уходит», или «солдат, прощайся с ней, прощайся навсегда, ты ее больше никогда не увидишь», или «солдат, прощайся с ней, со своей единственной» и т.д. Таким образом, «удвоение» слова не означает простого повторения понятия, а становится средством создания поэтического «подтекста», углубляющего содержание высказывания.

Нанизыванием одинаковых слов можно отразить характер зрительных впечатлений (Но идет, идет пехота мимо сосен, сосен, сосен без конца. — Луг.). Лексические повторы иногда, подобно жесту, усиливают выразительность речи:

Бой гремел за переправу,

А внизу, южнее чуть —

Немцы с левого на правый,

Запоздав, держали путь. (. )

А на левом с ходу, с ходу

Их толкали в воду, в воду ,

А вода себе теки.

Лексические повторы могут использоваться и как средство юмора. В пародийном тексте нагромождение одинаковых слов и выражений отражает комизм описываемой ситуации:

Очень важно уметь вести себя в обществе. Если, приглашая даму на танец, вы наступили ей на ногу и она сделала вид, что не заметила этого, то вы должны сделать вид, что не заметили, как она заметила, но сделала вид, что не заметила. — «ЛГ».

Таким образом, в художественной речи словесные повторы могут выполнять разнообразные стилистические функции. Это необходимо учитывать, давая стилистическую оценку использованию слова в тексте.

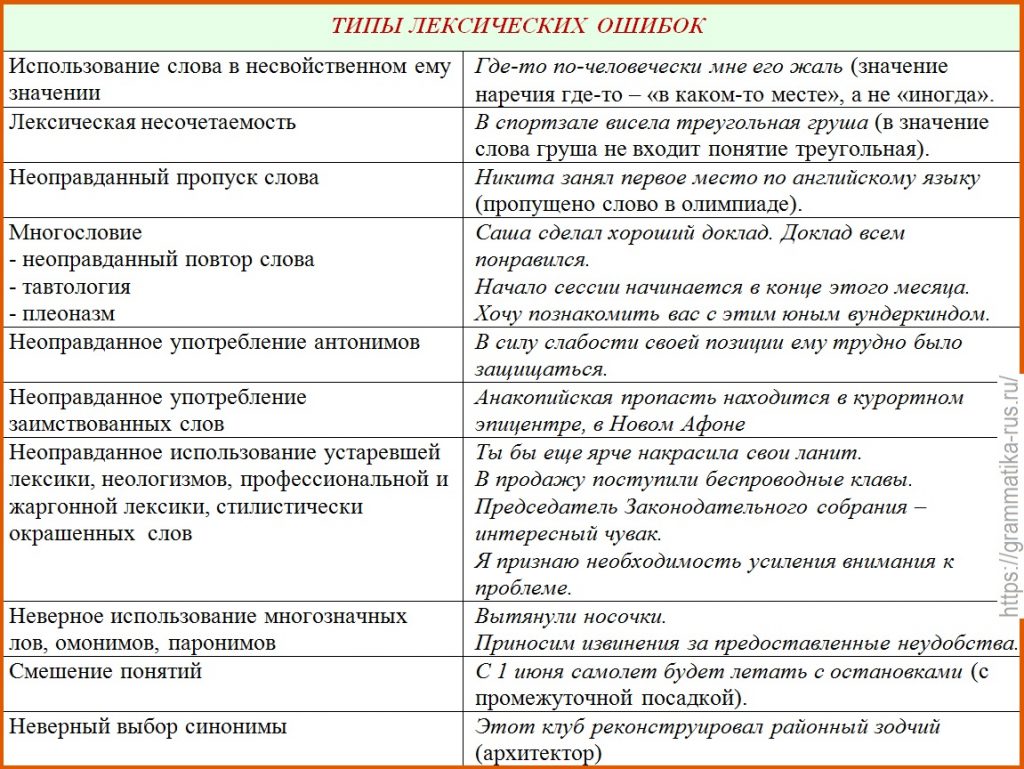

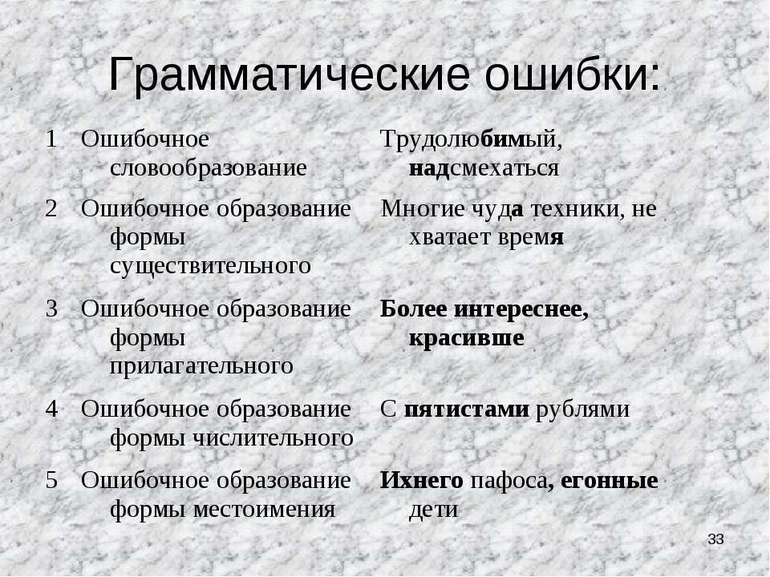

Типы лексических ошибок

ТИПЫ ЛЕКСИЧЕСКИХ ОШИБОК

Лексическая несочетаемость В спортзале висела треугольная груша (в значение слова груша не входит понятие треугольная).

Неоправданный пропуск слова Никита занял первое место по английскому языку (пропущено слово в олимпиаде).

Многословие

— неоправданный повтор слова Саша сделал хороший доклад. Доклад всем понравился.

— тавтология Начало сессии начинается в конце этого месяца.

— плеоназм Хочу познакомить вас с этим юным вундеркиндом.

Неоправданное употребление антонимов В силу слабости своей позиции ему трудно было защищаться.

Неоправданное употребление заимствованных слов Анакопийская пропасть находится в курортном эпицентре, в Новом Афоне

Неоправданное использование устаревшей лексики, неологизмов, профессиональной и жаргонной лексики, стилистически окрашенных слов Ты бы еще ярче накрасила свои ланит.

В продажу поступили беспроводные клавы.

Председатель Законодательного собрания – интересный чувак.

Я признаю необходимость усиления внимания к проблеме.

Неверное использование многозначных лов, омонимов, паронимов Вытянули носочки.

Приносим извинения за предоставленные неудобства.

Смешение понятий С 1 июня самолет будет летать с остановками (с промежуточной посадкой).

Неверный выбор синонимы Этот клуб реконструировал районный зодчий (архитектор)

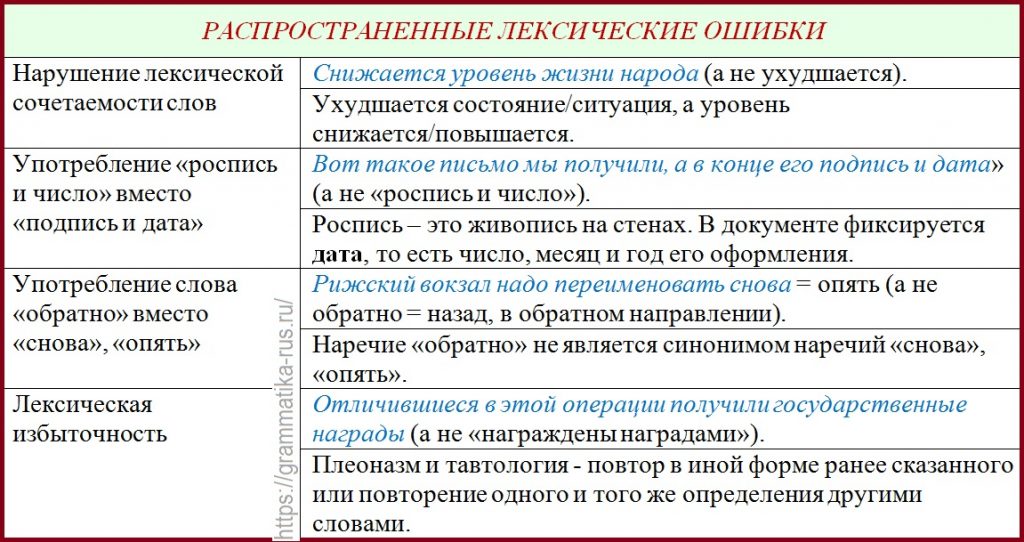

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ЛЕКСИЧЕСКИЕ ОШИБКИ

Нарушение лексической сочетаемости слов: Снижается уровень жизни народа (а не ухудшается). Ухудшается состояние/ситуация, а уровень снижается/повышается.

Употребление «роспись и число» вместо «подпись и дата»: Вот такое письмо мы получили, а в конце его подпись и дата» (а не «роспись и число»). Роспись – это живопись на стенах. В документе фиксируется дата, то есть число, месяц и год его оформления.

Употребление слова «обратно» вместо «снова», «опять»: Рижский вокзал надо переименовать снова = опять (а не обратно = назад, в обратном направлении). Наречие «обратно» не является синонимом наречий «снова», «опять».

Лексическая избыточность: Отличившиеся в этой операции получили государственные награды (а не «награждены наградами»). Плеоназм и тавтология — повтор в иной форме ранее сказанного или повторение одного и того же определения другими словами.

Кроме нарушения лексической совместимости, к распространенным лексическим ошибкам относится

— смешение паронимов (роспись — подпись),

— использование слова в несвойственном ему значении («обратно» вместо «опять», «снова»)

— лексическая избыточность тавтология, плеоназм

— употребление слова иной стилевой окраски

— смешение лексики разных исторических эпох.

Остались вопросы — задай в обсуждениях https://vk.com/board41801109

Усвоил тему — поделись с друзьями.

Тест на тему Лексические нормы

Тест на тему Использование слова в несвойственном ему значении

Тест на тему Ошибки в сочетаемости слов

Тест на тему Ошибки, связанные с употреблением паронимов

Тест на тему Ошибки тавтология и плеоназм

Тест на тему Ошибки при использовании фразеологизмов

#обсуждения_русский_язык_без_проблем

вернуться на страницу «Культура речи«, «Таблицы«, «Лексика в таблицах«, «Лексический разбор«, на главную

© Авторские права2021 Русский язык без проблем. Rara Academic | Developed By Rara Theme. Работает на WordPress.

источники:

http://orfogrammka.ru/ogl04/70648390.html

http://grammatika-rus.ru/tipy-leksicheskih-oshibok/

Урок русского языка в 11 классе

Тема. Виды речевых и грамматических ошибок

Цели:1.Рассмотреть фактические, логические, речевые и грамматические ошибки.

2.Уметь определять тип ошибки, находить и исправлять ошибки в тексте.

3.Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности.

Ход урока

Работа над синтаксическими нормами русского языка с использованием опорного конспекта.

С нарушением синтаксических норм чаще всего мы сталкиваемся:

-

в предложениях с однородными членами;

-

именах собственных в предложении;

-

в предложениях с причастным оборотом;

-

в словосочетаниях при согласовании и управлении;

-

при выборе формы сказуемого при подлежащем местоимении;

-

при других формах согласования главных членов предложения;

-

при употреблении деепричастного оборота;

-

при замене придаточной определительной части сложноподчинённого предложения причастным оборотом.

V. Закрепление изученного.

Тренировочные упражнения.

1. Комментированное письмо (все выполняют в тетрадях). Записать предложения, под диктовку, найти синтаксические ошибки, объяснить их, записать предложения в исправленном виде.

1). Одному из героев романа, ищущим смысл жизни, открылся путь к внутренней свободе. (Причастие ищущим относится не к существительному героев, а к числительному, поэтому оно должно согласовываться с числительным в ед. числе и дательном падеже). Верный вариант предложения: Одному из героев романа, ищущему смысл жизни…

2). Благодаря искусства Микеланджело современные художники и скульпторы умеют выражать в масштабных формах свои мысли и чувства. (В этом предложении производный предлог благодаря употреблён не с дательным падежом, а с родительным.) Верный вариант: Благодаря искусству Микеланджело.

3). Давыдов хотел вникнуть и познать все тайны Гремячего Лога. (Нарушены нормы управления: хотел вникнуть куда? познать что). Правильный вариант: Давыдов хотел вникнуть во все тайны Гремячего Лога и познать их.

4). Я обратился и получил консультацию у специалиста по реставрации картин. (Обратился к кому? не хватает зависимого слова при управлении. Получил у кого?). Правильный вариант: Я обратился к специалисту и получил у него…

5). Мы оплатили за турпутевку и отправились на экскурсию. (В литературном языке принята беспредложная конструкция: оплатили турпутёвку и предложная уплатить за турпутёвку). Правильный вариант: Мы оплатили турпутёвку и отправились на экскурсию.

сегодня мы с вами поговорим об ошибках. Как вы понимаете, при проверке сочинений, кроме орфографических и пунктуационных, учитываются также фактические, логические, речевые и грамматические ошибки. Поскольку « врага надо знать в лицо», давайте рассмотрим перечисленные виды ошибок, чтобы избежать их в своих работах.

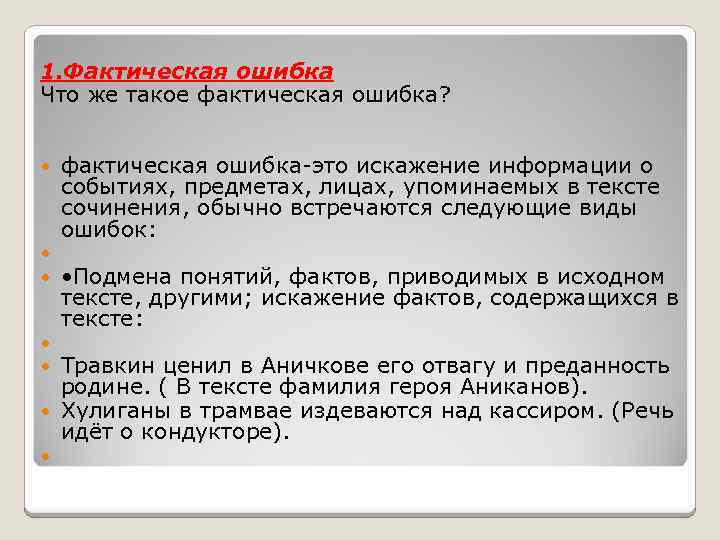

Что же такое фактическая ошибка?

Ученик. Как следует из самого названия, фактическая ошибка-это искажение информации о событиях, предметах, лицах, упоминаемых в тексте сочинения, обычно встречаются следующие виды ошибок:

-

Подмена понятий, фактов, приводимых в исходном тексте, другими; искажение фактов, содержащихся в тексте:

Травкин ценил в Аничкове его отвагу и преданность родине. ( В тексте фамилия героя Аниканов).

Хулиганы в трамвае издеваются над кассиром. (Речь идёт о кондукторе).

-

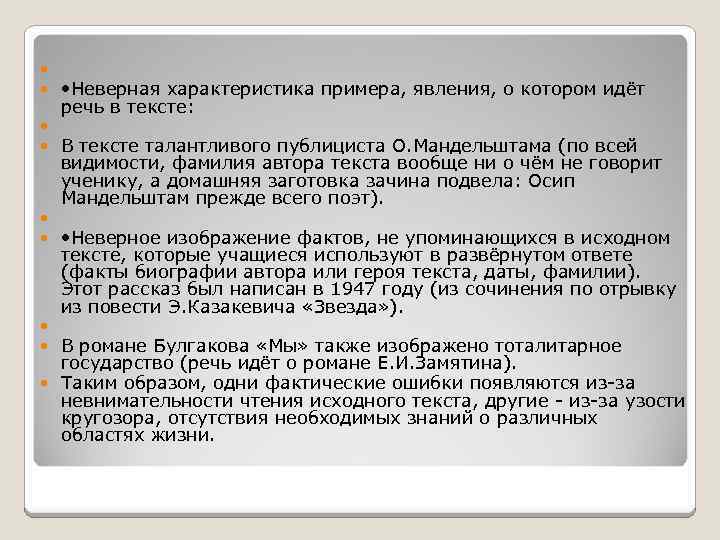

Неверная характеристика примера, явления, о котором идёт речь в тексте:

В тексте талантливого публициста О.Мандельштама (по всей видимости, фамилия автора текста вообще ни о чём не говорит ученику, а домашняя заготовка зачина подвела: Осип Мандельштам прежде всего поэт).

-

Неверное изображение фактов, не упоминающихся в исходном тексте, которые учащиеся используют в развёрнутом ответе (факты биографии автора или героя текста, даты, фамилии). Этот рассказ был написан в 1947 году (из сочинения по отрывку из повести Э.Казакевича «Звезда»).

В романе Булгакова «Мы» также изображено тоталитарное государство (речь идёт о романе Е.И.Замятина).

Таким образом, одни фактические ошибки появляются из-за невнимательности чтения исходного текста, другие — из-за узости кругозора, отсутствия необходимых знаний о различных областях жизни.

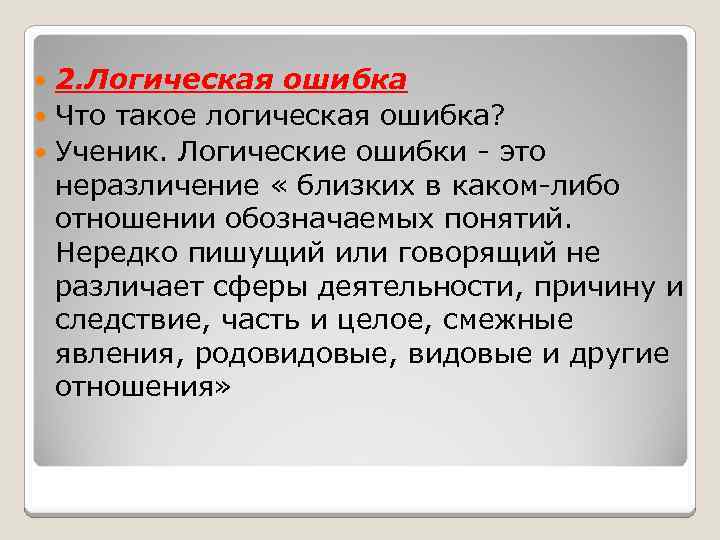

Учитель. Что такое логическая ошибка?

Ученик. Логические ошибки — это неразличение « близких в каком-либо отношении обозначаемых понятий. Нередко пишущий или говорящий не различает сферы деятельности, причину и следствие, часть и целое, смежные явления, родовидовые, видовые и другие отношения»

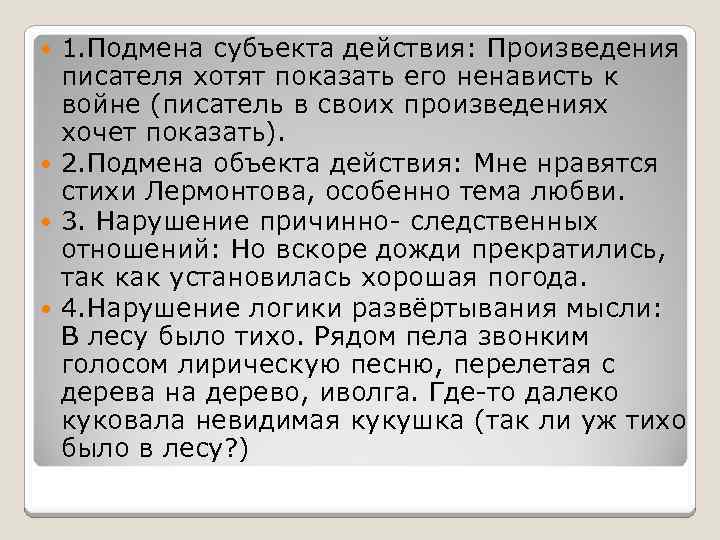

Учитель. Рассмотрим самые распространённые виды логических ошибок:

1.Подмена субъекта действия: Произведения писателя хотят показать его ненависть к войне (писатель в своих произведениях хочет показать).

2.Подмена объекта действия: Мне нравятся стихи Лермонтова, особенно тема любви.

3. Нарушение причинно- следственных отношений: Но вскоре дожди прекратились, так как установилась хорошая погода.

4.Нарушение логики развёртывания мысли: В лесу было тихо. Рядом пела звонким голосом лирическую песню, перелетая с дерева на дерево, иволга. Где-то далеко куковала невидимая кукушка (так ли уж тихо было в лесу?)

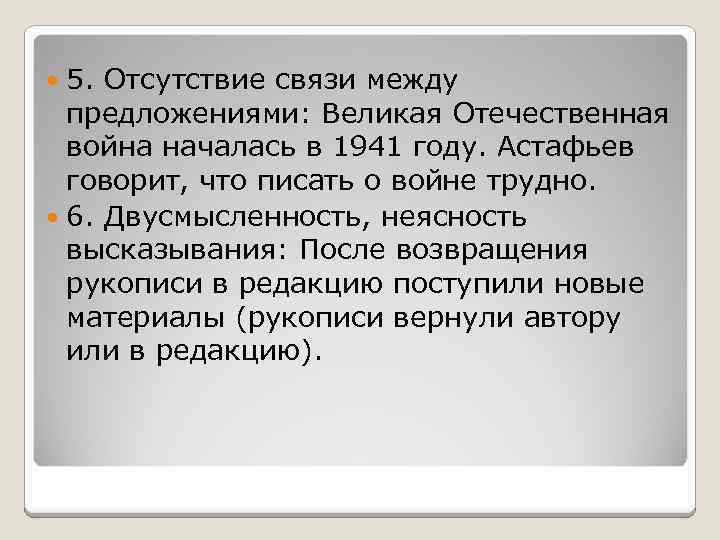

5. Отсутствие связи между предложениями: Великая Отечественная война началась в 1941 году. Астафьев говорит, что писать о войне трудно.

6. Двусмысленность, неясность высказывания: После возвращения рукописи в редакцию поступили новые материалы (рукописи вернули автору или в редакцию).

Учитель. Итак, все приведённые примеры представляют собой алогизмы- высказывания, противоречащие логике. Как видим, логические ошибки часто возникают из-за небрежности в построении высказывания.

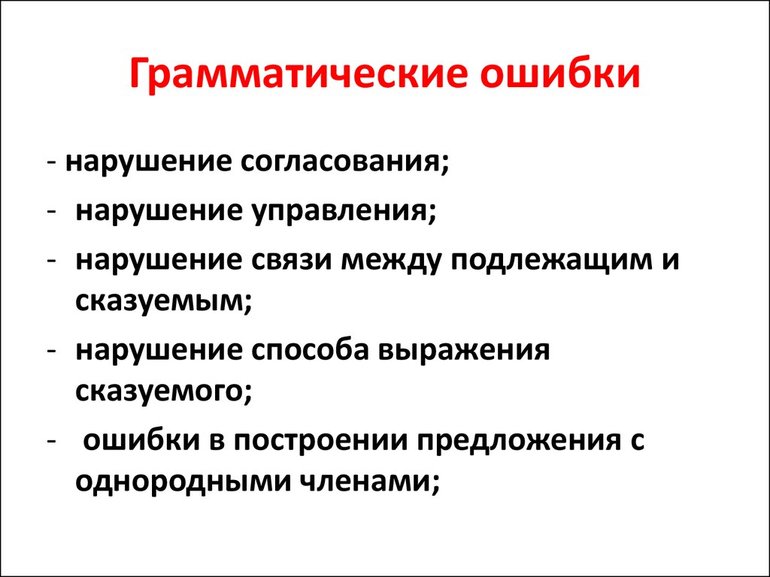

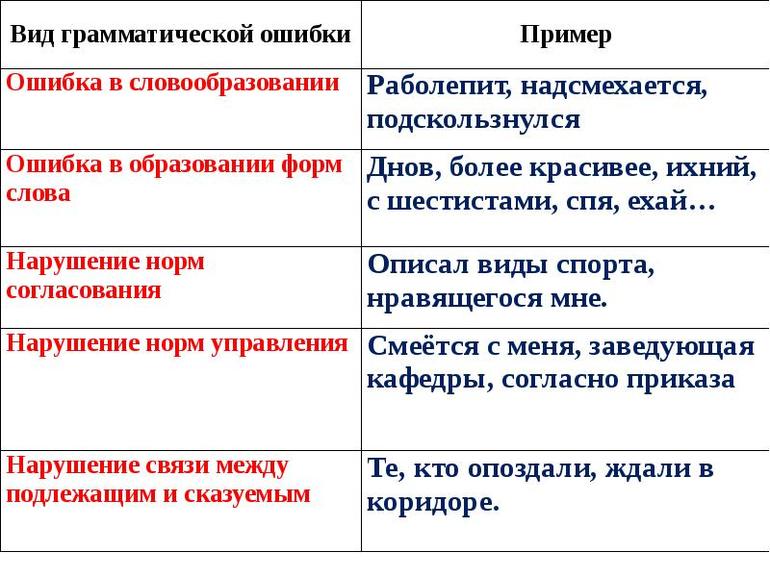

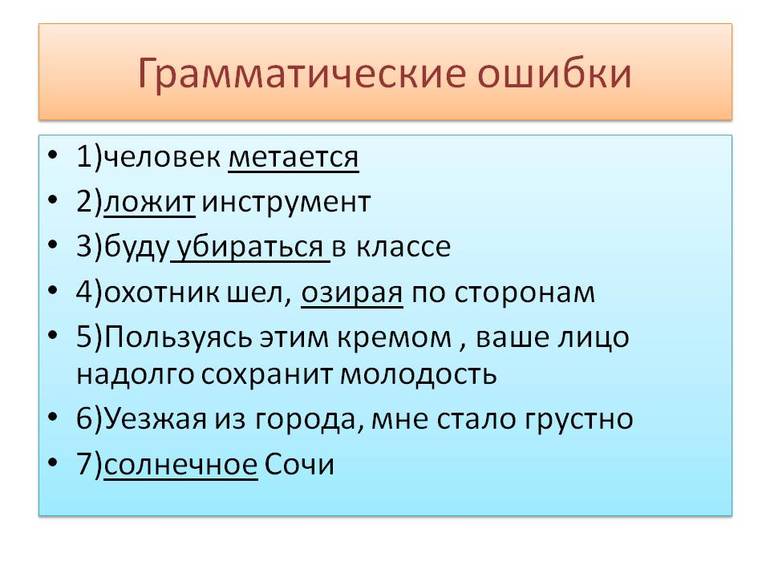

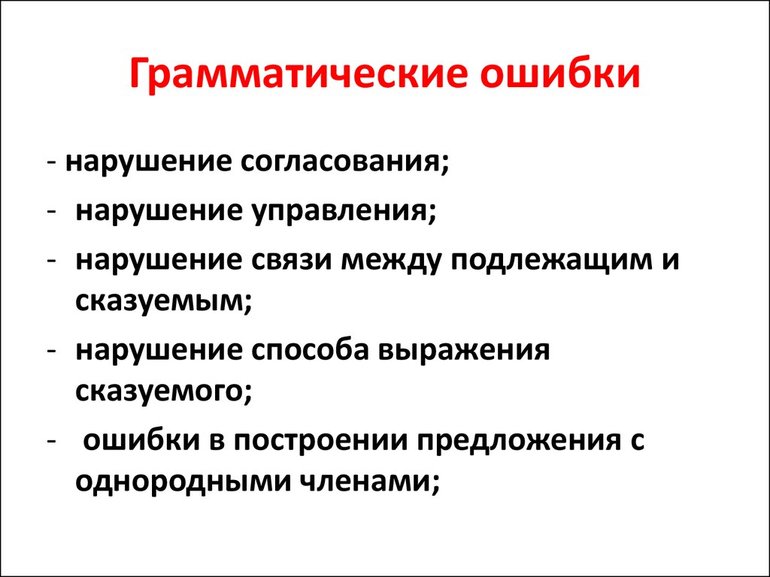

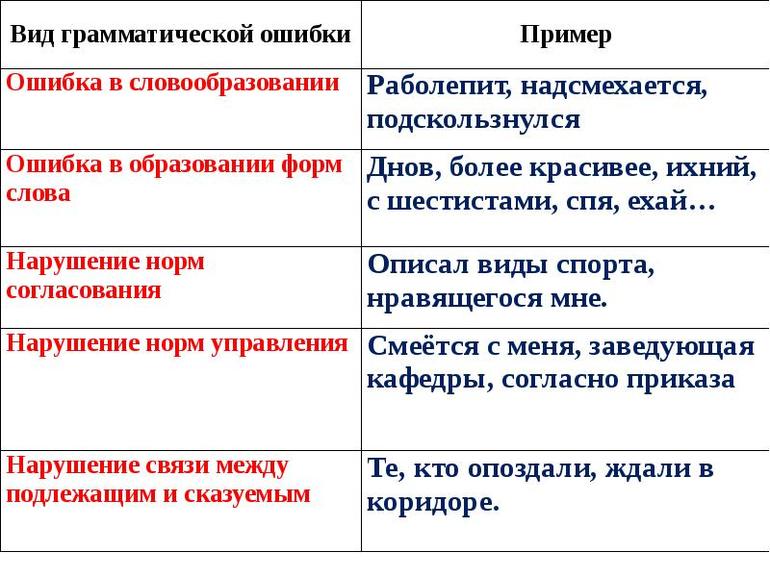

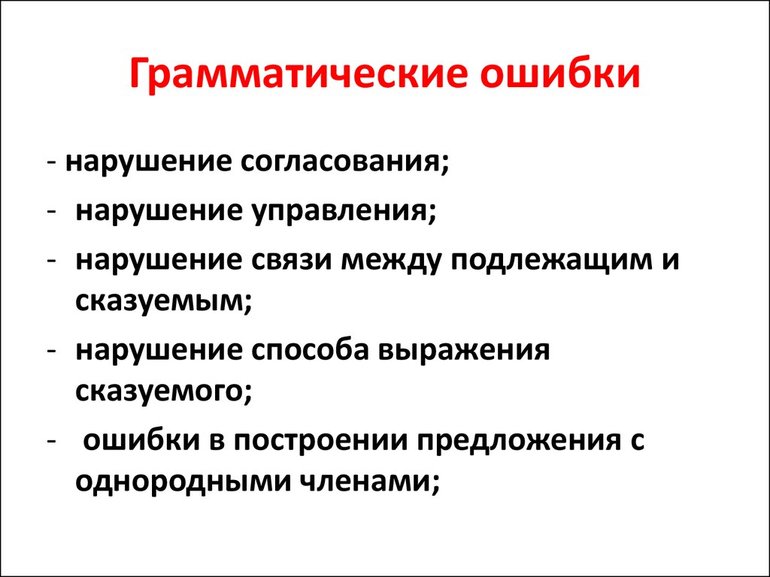

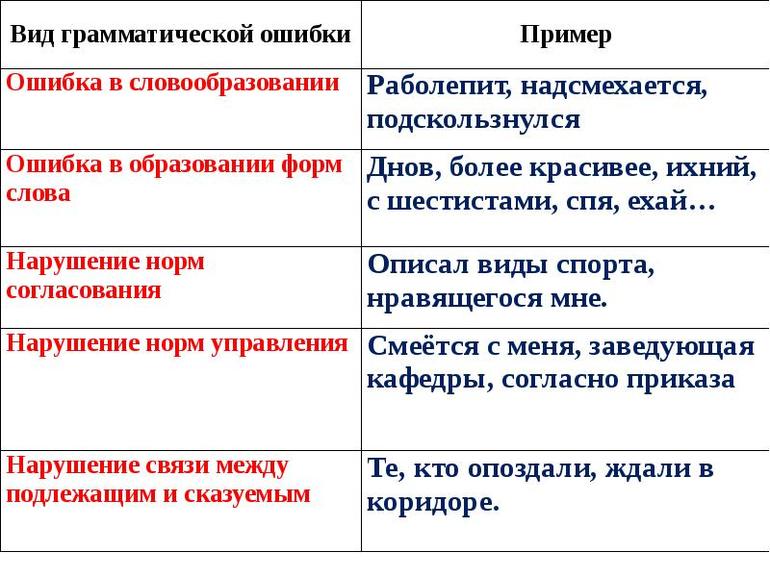

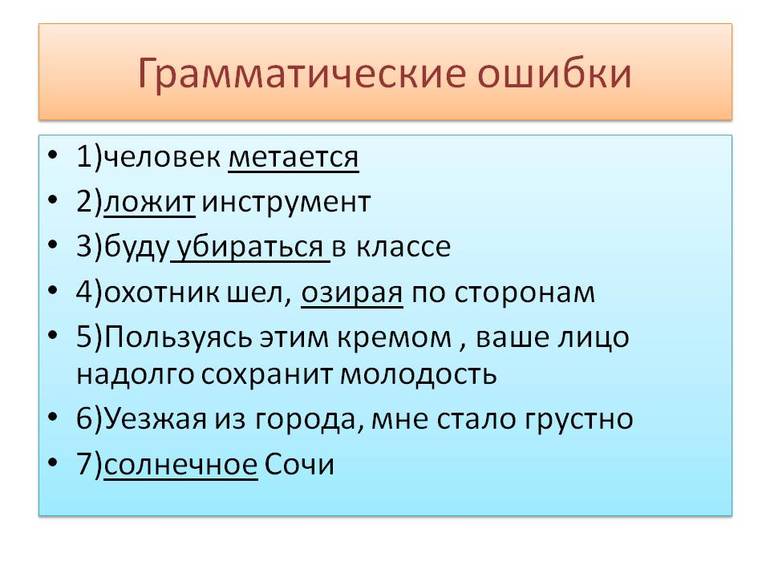

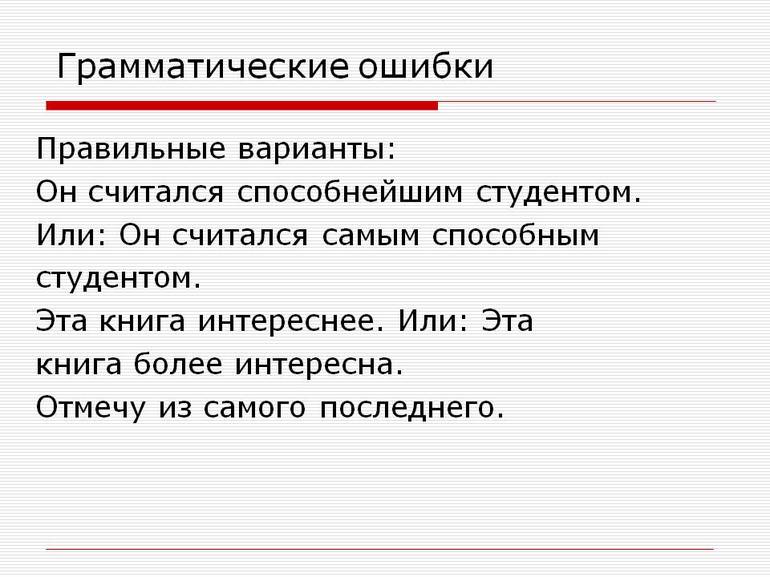

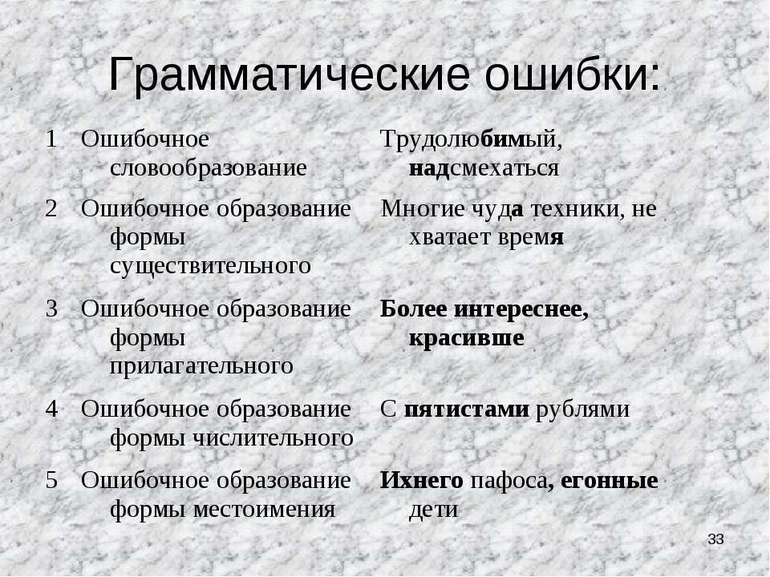

Что такое грамматическая ошибка?

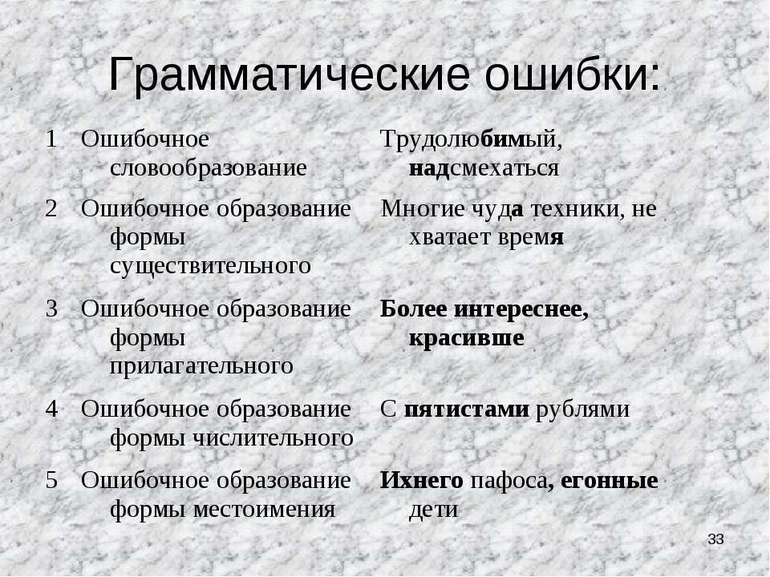

Ученик. Грамматическая ошибка-это ошибка в структуре языковой единицы: в структуре слова, словосочетания или предложения; это нарушение какой-либо грамматической нормы — словообразовательной, морфологической, синтаксической.

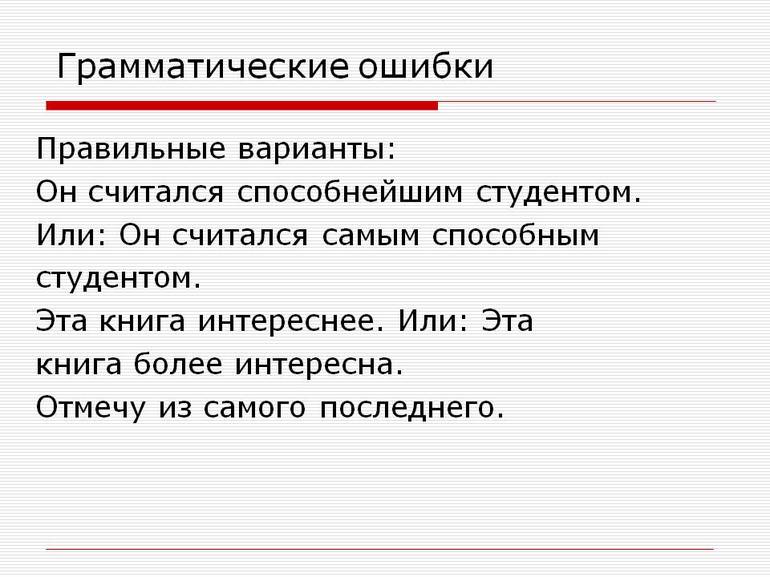

Учитель. Можно выделить следующие виды грамматических ошибок.

-

Ошибочное словообразование – ошибка в структуре слова: упрямость, вместо упрямство.

-

Ошибочное формообразование- ошибка при образовании формы слова той или иной части речи:

-

При образовании форм имен существительных: картофельных очисток вместо очистков, бухгалтера вместо бухгалтеры.

-

При образовании форм имён прилагательных: более светлее, вместо более светлый, самый интереснейший вместо самый интересный.

-

При образовании форм числительных: с шестистами солдатами вместо с шестьюстами, около пятиста вместо около пятисот.

-

При образовании форм местоимений: ихнего сына вместо их сына.

-

При образовании форм глагола, причастия и деепричастия: выздоровят вместо выздоровеют, сыпет вместо сыплет, лопнутый вместо лопнувший.

-

3.Нарушение согласования. Чаще всего нарушение согласования происходит из-за невнимательности. Например, Воздух был пропитан острым запахом моря и жирными испарениями земли, незадолго до вечера смоченными дождём (причастный оборот ошибочно согласован не с тем членом предложения; правильно:…испарениями земли, незадолго до вечера смоченной дождём).

Слайд 9.

4.Нарушение управления.

В конструкциях с управлением часто встречаются следующие ошибки:

-

Употребление предложного сочетания вместо беспредложной конструкции: установить о причинах аварии (правильно: установить причины);

-

Беспредложная конструкция вместо предложного сочетания: характерная им особенность (правильно: характерная для них особенность);

-

Неправильный выбор предлога: партнёр в игре в теннис (правильно: партнёр по игре в теннис).

5.Нарушение связи между подлежащим и сказуемым.

Например: Те, кто согласились с этим решением, об этом пожалели – вопросительные местоимения кто, что и отрицательные никто, ничто употребляются с глаголами в единственном числе: кто согласился. В конструкциях типа те, кто и все, кто также предпочтительнее глагол в единственном числе: те, кто пришёл…; все, кто пришёл.

6.Нарушение способа выражения сказуемого. Например: Книги эти интересны и хорошо иллюстрированные – в качестве второго сказуемого следовало использовать краткую форму: иллюстрированы.

7. Ошибки в построении предложения с однородными членами:

-

Соединение в одном ряду видовых и родовых понятий: В вольере содержались обезьяны и шимпанзе.

-

Соединение в одном ряду скрещивающихся понятий — в однородный ряд объединяются понятия, частично совпадающие по своему объёму: Среди участников парада были ветераны и москвичи (эти понятия не исключают друг друга: среди ветеранов тоже могли быть москвичи).

-

Соединение в одном ряду логически несовместимых понятий: Демонстранты шли с плакатами и радостными лицами.

-

Смешение компонентов двойных союзов — создание неправильной пары союзов: Побывали не только в Москве, а также в Санкт-Петербурге (правильно: не только в Москве, но и Санкт-Петербурге).

-

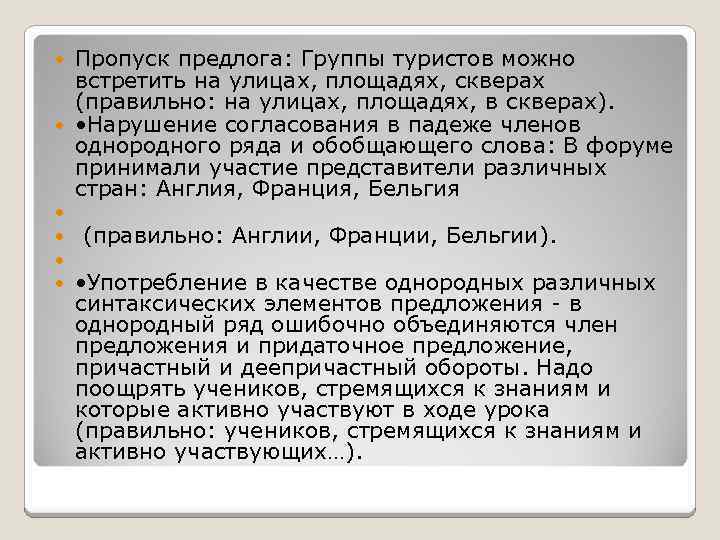

Пропуск предлога: Группы туристов можно встретить на улицах, площадях, скверах (правильно: на улицах, площадях, в скверах).

-

Нарушение согласования в падеже членов однородного ряда и обобщающего слова: В форуме принимали участие представители различных стран: Англия, Франция, Бельгия

(правильно: Англии, Франции, Бельгии).

-

Употребление в качестве однородных различных синтаксических элементов предложения — в однородный ряд ошибочно объединяются член предложения и придаточное предложение, причастный и деепричастный обороты. Надо поощрять учеников, стремящихся к знаниям и которые активно участвуют в ходе урока (правильно: учеников, стремящихся к знаниям и активно участвующих…).

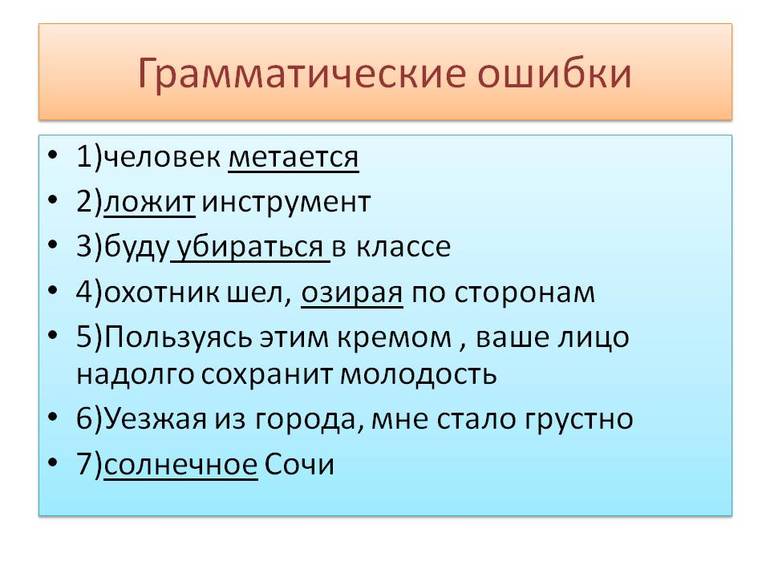

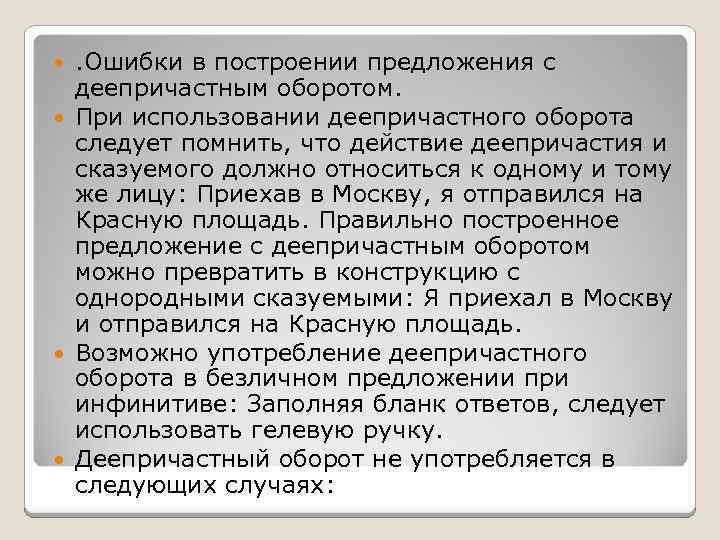

8.Ошибки в построении предложения с деепричастным оборотом.

При использовании деепричастного оборота следует помнить, что действие деепричастия и сказуемого должно относиться к одному и тому же лицу: Приехав в Москву, я отправился на Красную площадь. Правильно построенное предложение с деепричастным оборотом можно превратить в конструкцию с однородными сказуемыми: Я приехал в Москву и отправился на Красную площадь.

Возможно употребление деепричастного оборота в безличном предложении при инфинитиве: Заполняя бланк ответов, следует использовать гелевую ручку.

Деепричастный оборот не употребляется в следующих случаях:

-

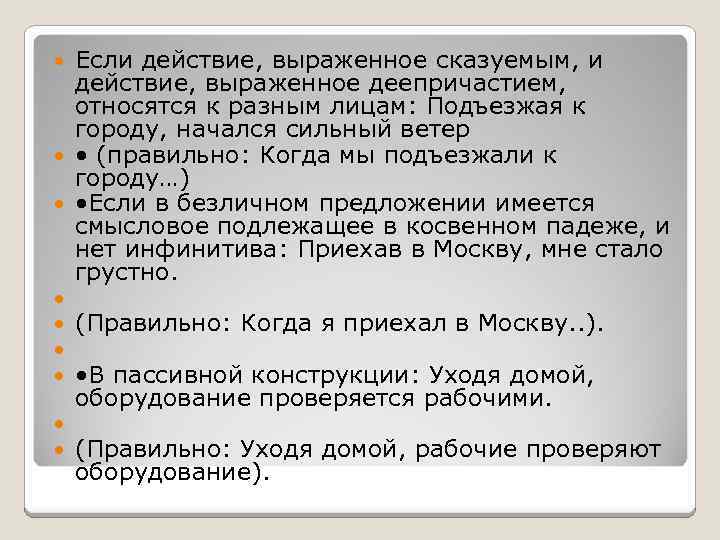

Если действие, выраженное сказуемым, и действие, выраженное деепричастием, относятся к разным лицам: Подъезжая к городу, начался сильный ветер

-

(правильно: Когда мы подъезжали к городу…)

-

Если в безличном предложении имеется смысловое подлежащее в косвенном падеже, и нет инфинитива: Приехав в Москву, мне стало грустно.

(Правильно: Когда я приехал в Москву..).

-

В пассивной конструкции: Уходя домой, оборудование проверяется рабочими.

(Правильно: Уходя домой, рабочие проверяют оборудование).

-

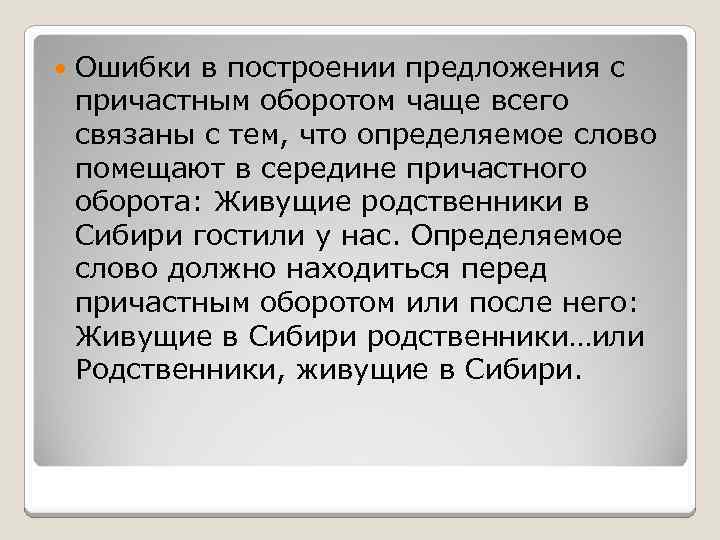

Ошибки в построении предложения с причастным оборотом чаще всего связаны с тем, что определяемое слово помещают в середине причастного оборота: Живущие родственники в Сибири гостили у нас. Определяемое слово должно находиться перед причастным оборотом или после него: Живущие в Сибири родственники…или Родственники, живущие в Сибири.

-

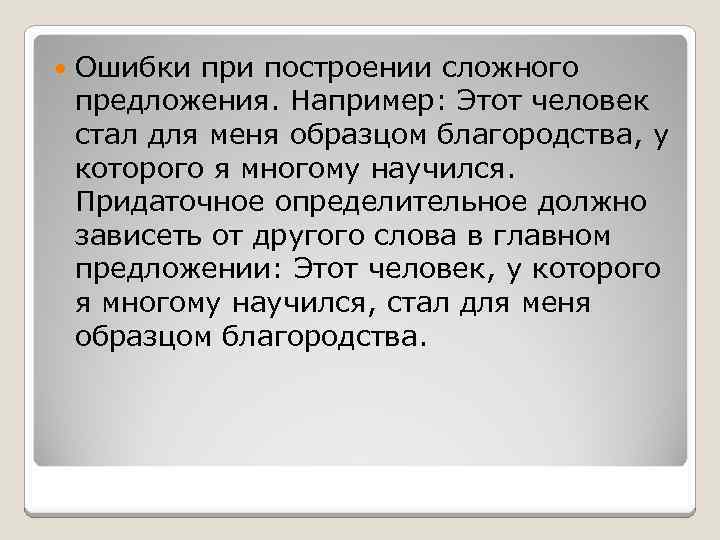

Ошибки при построении сложного предложения. Например: Этот человек стал для меня образцом благородства, у которого я многому научился. Придаточное определительное должно зависеть от другого слова в главном предложении: Этот человек, у которого я многому научился, стал для меня образцом благородства.

-

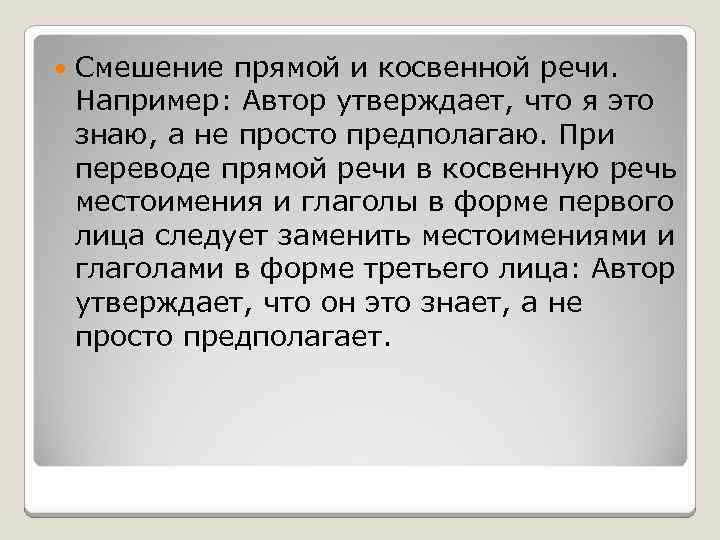

Смешение прямой и косвенной речи. Например: Автор утверждает, что я это знаю, а не просто предполагаю. При переводе прямой речи в косвенную речь местоимения и глаголы в форме первого лица следует заменить местоимениями и глаголами в форме третьего лица: Автор утверждает, что он это знает, а не просто предполагает.

-

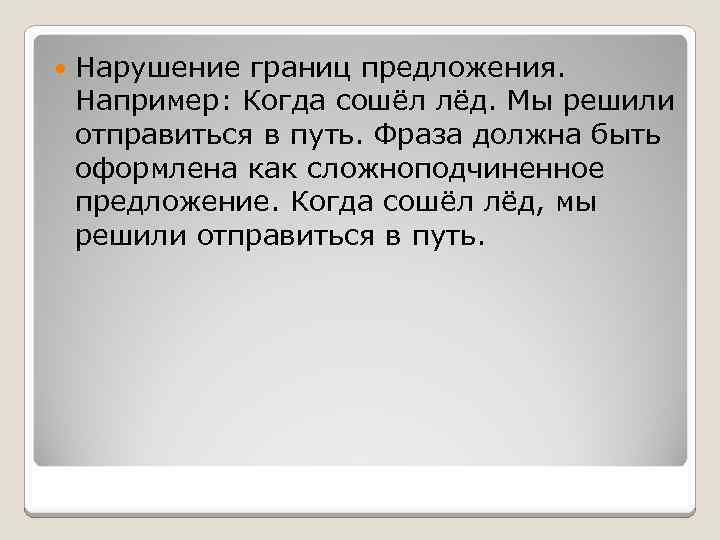

Нарушение границ предложения. Например: Когда сошёл лёд. Мы решили отправиться в путь. Фраза должна быть оформлена как сложноподчиненное предложение. Когда сошёл лёд, мы решили отправиться в путь.

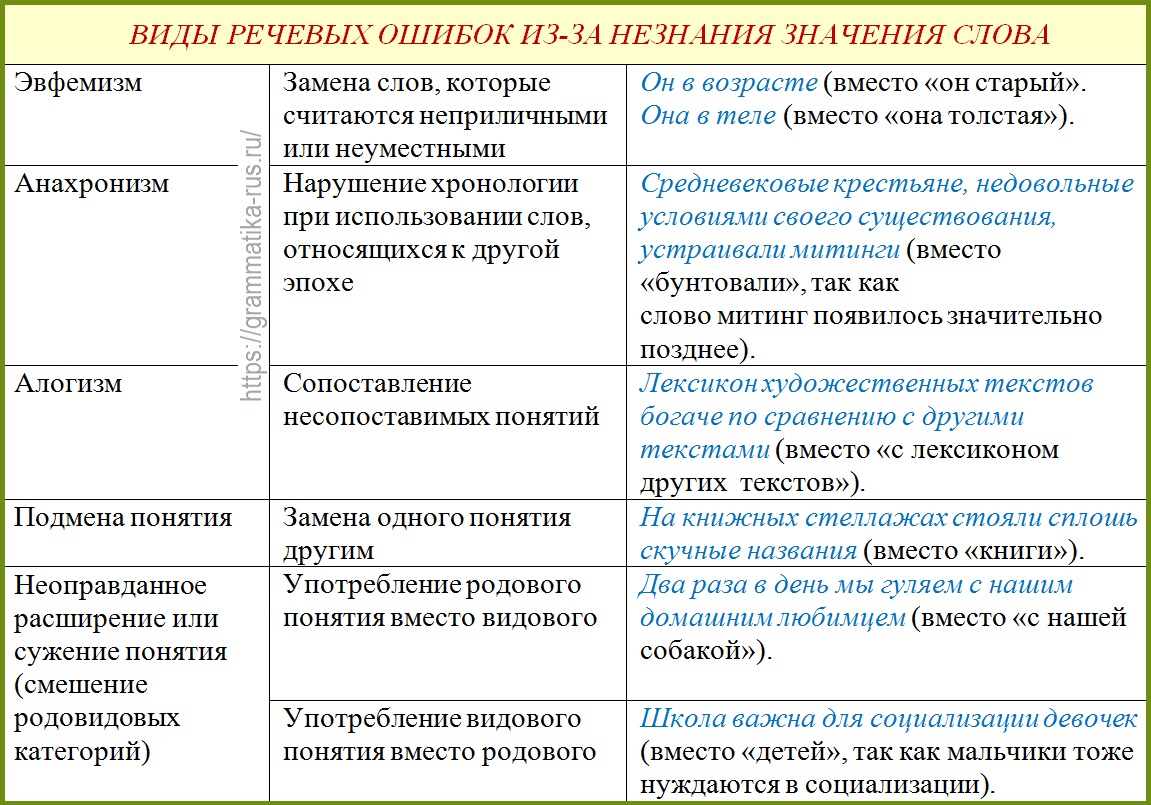

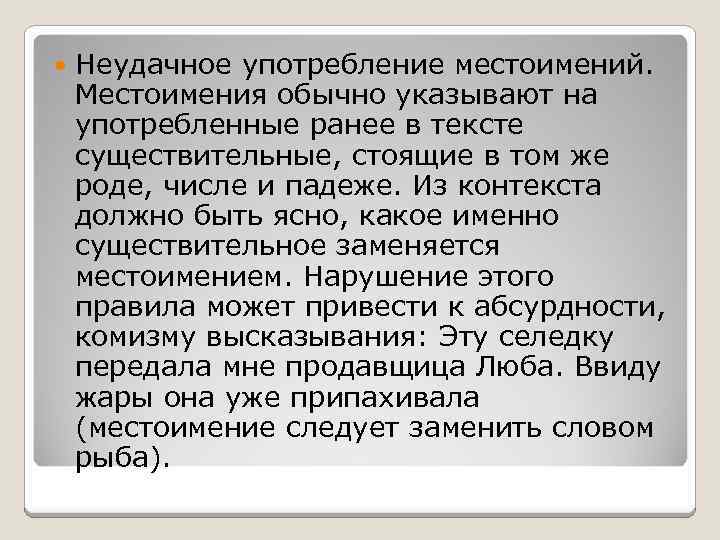

. Учитель: Что такое речевая ошибка?

Ученик. Речевые ошибки – это ошибки в использовании слова или фразеологизма. Чаще всего это нарушение лексических норм.

Учитель. Рассмотрим основные типы речевых ошибок.

-

Употребление слова в несвойственном ему значении. Эта ошибка связана с непониманием значения слова.

Целых два месяца проходил в нашем городе вернисаж художников- передвижников. (Слово вернисаж означает торжественное открытие художественной выставки).

2.Нарушение лексической сочетаемости слов. Сочетаемость определяется смысловыми признаками, лексическими значениями слов, а также традицией их употребления.

Она старается показаться добродетельной и несколько праведной женщиной (наречие несколько означает «немного, чуть-чуть», поэтому не сочетается с прилагательным праведный: невозможно быть чуть-чуть справедливым или слегка добрым).

Нарушает правила сочетаемости такая ошибка, как анахронизм- употребление в одном контексте слов разных эпох:

Раскольников сидел в баре (правильно: в трактире, в распивочной). В городе Калинове царила коррупция (правильно: процветало взяточничество).

3. Употребление слова иной стилистической окраски. Многие слова могут быть употреблены в любой ситуации: белый, высоко, лететь. Но есть и такие, употребление которых уместно только в разговорной речи, в бытовом общении: доходяга, ругаться. Существует и группа «благородных» слов, употребляемых в книжной речи: предстоит общность, блистательный. Слова, имеющие различную стилевую окраску, могут случайно оказаться рядом, и тогда получится что-нибудь вроде:

В нашей деревне возвели новый свинарник.

Кулигин поначитался стихов Ломоносова и Державина..

4.Плеоназм – сочетание сходных по значению слов, одно из которых дублирует смысл другого:

Памятный сувенир (сувенир – это подарок на память);

Местные аборигены (аборигены — это местные жители);

Жестикулировать руками (жестикулировать-делать движения руками).

В перечисленных ниже словосочетаниях лишние слова выделены курсивом: неожиданный сюрприз, первая премьера, электорат избирателей, весь цвет элиты, саммит на высшем уровне, свободная вакансия, успех победы, иммунитет неприкосновенности, положительный успех, на самом переднем фронте, городской градоначальник, первый лидер, тоска по ностальгии, передняя авансцена, трудоустройство на работу, полный аншлаг, передовой авангард, совместное сотрудничество, полное фиаско, сто рублей денег, прейскурант цен.

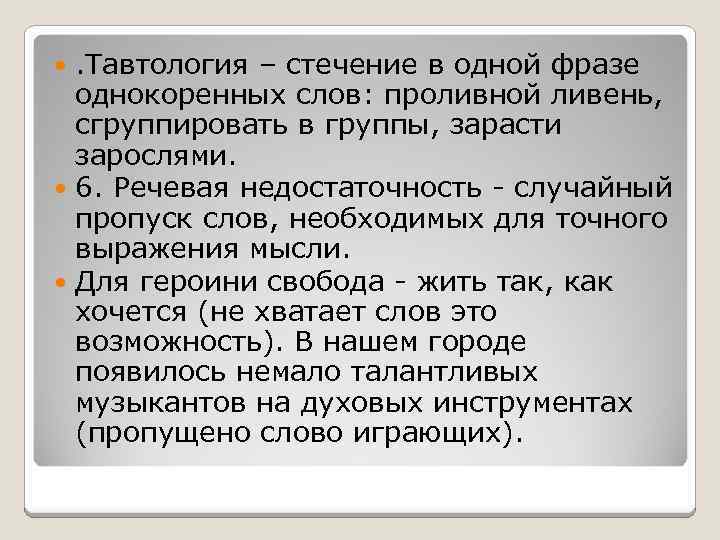

5.Тавтология – стечение в одной фразе однокоренных слов: проливной ливень, сгруппировать в группы, зарасти зарослями.

6. Речевая недостаточность — случайный пропуск слов, необходимых для точного выражения мысли.

Для героини свобода — жить так, как хочется (не хватает слов это возможность). В нашем городе появилось немало талантливых музыкантов на духовых инструментах (пропущено слово играющих).

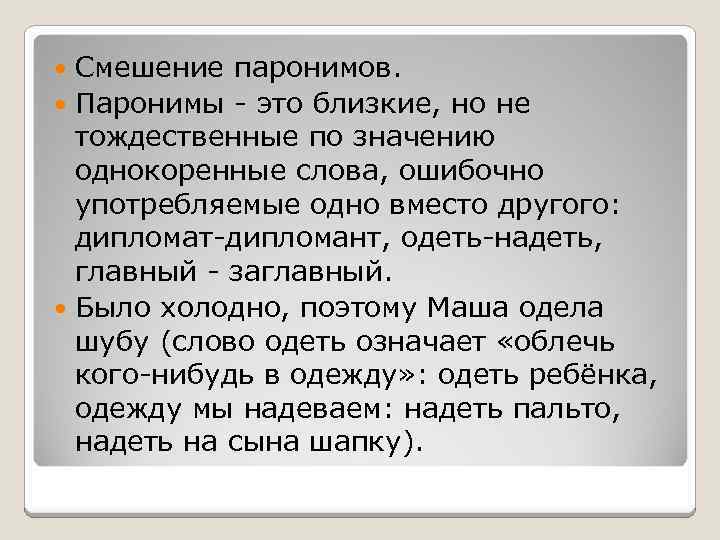

7.Смешение паронимов.

Паронимы — это близкие, но не тождественные по значению однокоренные слова, ошибочно употребляемые одно вместо другого: дипломат-дипломант, одеть-надеть, главный — заглавный.

Было холодно, поэтому Маша одела шубу (слово одеть означает «облечь кого-нибудь в одежду»: одеть ребёнка, одежду мы надеваем: надеть пальто, надеть на сына шапку).

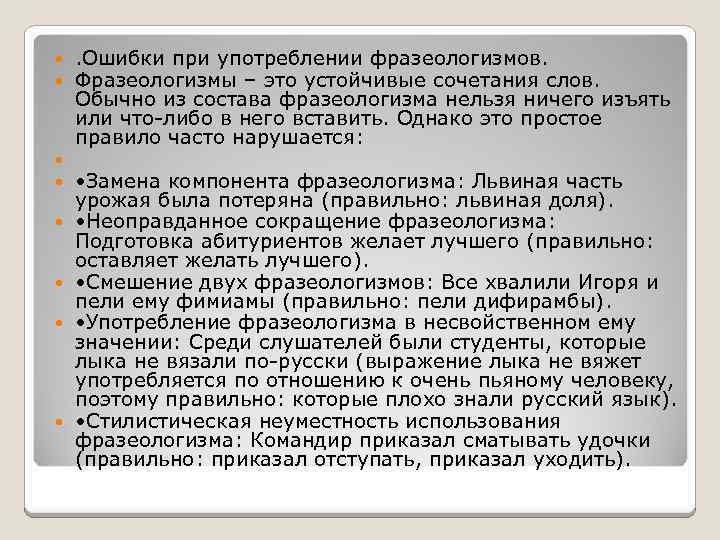

8.Ошибки при употреблении фразеологизмов.

Фразеологизмы – это устойчивые сочетания слов. Обычно из состава фразеологизма нельзя ничего изъять или что-либо в него вставить. Однако это простое правило часто нарушается:

-

Замена компонента фразеологизма: Львиная часть урожая была потеряна (правильно: львиная доля).

-

Неоправданное сокращение фразеологизма: Подготовка абитуриентов желает лучшего (правильно: оставляет желать лучшего).

-

Смешение двух фразеологизмов: Все хвалили Игоря и пели ему фимиамы (правильно: пели дифирамбы).

-

Употребление фразеологизма в несвойственном ему значении: Среди слушателей были студенты, которые лыка не вязали по-русски (выражение лыка не вяжет употребляется по отношению к очень пьяному человеку, поэтому правильно: которые плохо знали русский язык).

-

Стилистическая неуместность использования фразеологизма: Командир приказал сматывать удочки (правильно: приказал отступать, приказал уходить).