10 ошибок в публичных выступлениях

Основная цель публичного выступления — донести определенную информацию, вдохновить и дать толчок к действиям. Есть особенности, которые объединяют публику и оратора, а также улучшают взаимодействие между ними. Основная проблема новичков ораторского искусства – страх перед выступлением. Он представляет собой основную оборонную функцию организма и от него нельзя избавиться полностью. Кроме страха, есть и некоторые ошибки, которые могут допускать ораторы во время общения с аудиторией.

Требования к публичному выступлению

Чтобы минимизировать риски возникновения ошибок, нужно придерживаться основных требований к публичному выступлению:

- Динамичное и спланированное начало выступления. Важно продумать и возможно даже выучить начало речи. Не должно быть ошибок и запинок.

- Создание некоторого напряжения, позволяющего создать полемику между аудиторией и выступающим.

- Сдержанные эмоции. Публика должна наблюдать взволнованность и воодушевление оратора. При этом выступающий должен испытывать удовольствие (и кайф) даже от волнения.

- Лаконичность выступлений.

- Речь лучше выстроить в форме диалога. Необходимо разговаривать с публикой и наблюдать за ее реакцией, т.е. не столько выступать перед публикой, сколько общаться с ней.

- Речь не должна быть скучной для аудитории, увеличивайте энергетику, интонации, добавляйте эмоций.

- Поддержание контакта с аудиторией.

При подготовке выступления нужно выделить основную мысль обращения и обязательно донести ее до слушателей.

Завершение речи также важно, как и ее начало. Оно должно быть понятным и лаконичным. Сообщение стоит закончить красиво и эмоционально.

Ошибки ораторов

Прежде чем приступить к изучению ораторского мастерства, стоит ознакомиться с самыми распространенными ошибками выступления.

Ошибка №1: Неуверенность

Если оратор неуверен в своей речи – это сильно испортит выступление. Не рекомендуется освещать темы, в которых нет понимания. Выступающий должен хорошо разбираться в представленном докладе. Важно тщательно подготовиться к выступлению и изучить вопрос.

При наличии страхов, важно не показать их аудитории. У слушателей не должно возникнуть сомнений в компетентности и профессионализме оратора.

Содержание слов не должно расходиться с языком тела. Аудитория по дрожащему голосу или тону речи, угадает настроение и самочувствие оратора.

Ошибка №2: Оправдания

Аудитории не нужны оправдания по поводу длительной подготовке доклада или по отсутствию опыта в риторике. Ее интересует информация, которая должна быть познавательной, новой и интересной. Если начать оправдываться, аудитория может утратить доверие к выступающему. И даже если речь подготовлена хорошо и насыщена интересными фактами, ее будут слушать невнимательно. Специалисты не рекомендуют извиняться перед публикой, снимая вину за некачественный доклад.

Ошибка №3: Речь без примеров

Оживить речь и сделать ее более доходчивой помогут примеры из жизни, книг или истории, метафоры, образы и сравнения. Поэтому не стоит их недооценивать. Отличным инструментом являются и визуальные материалы. С их помощью можно лучше объяснить статистические и теоретические данные. Примеры помогают также отвлечь и даже развлечь аудиторию.

Ошибка 4: Лишние жесты и неуправляемая мимика

Начинающие ораторы часто не обращают внимание на свою мимику. А суетливые жесты и хаотичная мимика могут испортить все впечатление. Чтобы научиться контролировать процесс, следует записать выступление и посмотреть на себя со стороны. Такой способ поможет увидеть лишние движения, расширенные глаза или слишком высоко поднятые брови. Лицевые мышцы достаточно трудно поддаются контролю. Поэтому справиться с ними поможет постоянная практика.

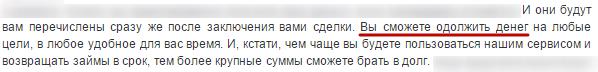

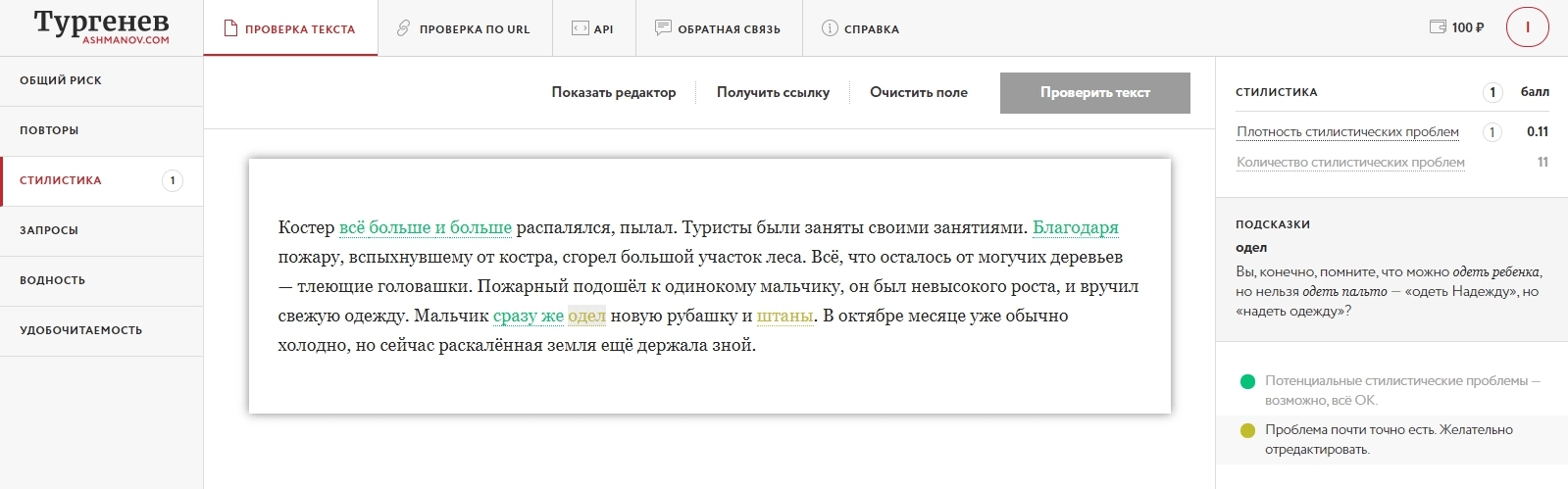

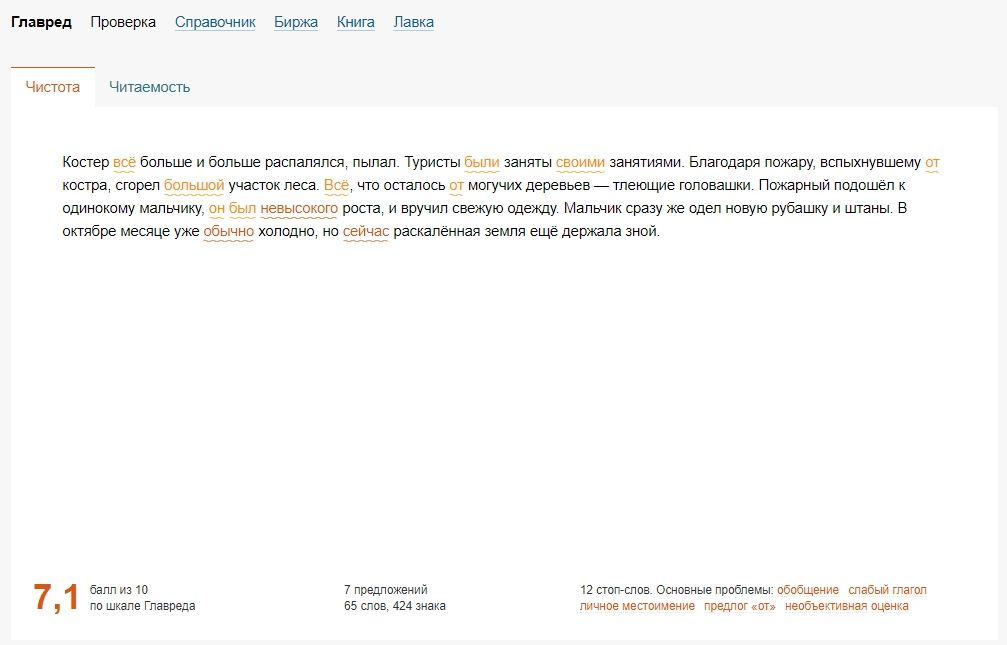

Ошибка № 5: Выбор слов

На некоторые слова человек реагирует очень быстро и даже неосознанно. Иногда при подобном восприятии не учитывается значение предложений. Например, частицы с отрицательным значением могут вообще не восприниматься или пониматься с опозданием. Частое применение конструкций с частицей не может привести к противоположному эффекту.

Ошибка №6: Некачественная подготовка

Уверенности в ораторском мастерстве придаст хорошая подготовка. Необходимо разбираться в теме. При плохом владении тематикой доклада в тупик могут поставить вопросы аудитории. В этом случае оратор может растеряться и не завершить речь достойно. Перед выступлением нужно тщательно изучить целевую аудиторию и обязательно разработать запасной план выступления.

Особенно нужно подготовиться к новой теме. Сложности могут возникнуть, если речь готовил зам или помощник. Необходимо ознакомиться со структурой выступления и отметить самый важные и полезные моменты. Если слушатели поймут, что оратор плохо знаком с речью – доверие сразу снизится.

Недостаточная подготовка уменьшает уверенность и энергию у самого выступающего.

Ошибка №7: Монотонная речь

Даже самый увлекательный доклад на интересную тему можно испортить скучным и утомительным голосом. В такой ситуации слова сливаются в единый поток. А тон речи не позволяет понять, где границы предложений. Монотонность может спровоцировать усталость и раздражение у публики. Многие даже не сдерживают зевков.

Люди предпочитают истории и с трудом выслушивают голые факты. А многие слушатели плохо воспринимают данные на слух. Иногда даже хороший слайд не способен исправить ситуацию. Нельзя строить выступление путем перечисления исследований и фактов. В докладе рекомендуется использовать один главный факт и одну главную мысль. Остальные факты должны подчеркивать информацию. Мысль можно преподнести в виде интересной истории. Желательно выступать не дольше 15 – 20 минут. Самое большее 1 час.

Ошибка №8: Не использование пауз

Пауза может стать настоящим секретным приемом для удержания внимания аудитории. Особого внимания заслуживает длительная пауза. Стоит отметить такие особенности восприятия:

- Заминка в 1-2 секунды понимается, как будто докладчик забыл речь.

- 5 секунд – отличается театральным эффектом.

- Молчание на протяжении 10 секунд привлечет даже тех, кто отвлекся на мобильный телефон.

Продолжительная пауза позволяет оратору собраться с мыслями и использовать высокую концентрацию внимания, чтобы подчеркнуть что-то важное в речи. Многие ораторы совершают и такую ошибку, как заполнение коротких пауз словами – паразитами.

Ошибка №9: Отсутствие юмора и всезнайство

Признаком хорошего оратора является умение разбавить свою речь небольшими шутками и юмористическими отступлениями. Занудные ораторы теряют внимание своих слушателей, которые не могут уследить за нитью повествования.

Нужно учитывать, что хороший оратор должен заряжать своей энергией. Это сделает любой материал красочным и интересным. Если после доклада хочется что-то начать делать или возникает переосмысление ситуации, значит цель речи достигнута.

Плохое впечатление вызывают и напыщенные выступающие, слишком уверенные в собственной важности. Такие ораторы считают себя умнее аудитории. Не стоит забывать, что слушатели могут быть гораздо осведомленнее в определенных темах.

Ошибка №10: Суетливость

Многие начинающие ораторы начинают торопливо ходить вдоль стены или суетливо вертеть разные предметы в руках. Публика начинает следить за манипуляциями и перестает слушать доклад. По движениям выступающего можно сделать выводы об его уверенности. Постоянные перемещения свидетельствуют о подсознательном желании оратора сбежать.

Другой стороной суетливости является излишняя зажатость. Возникает ощущение, что докладчику любое движение дается с большим трудом. Следует помнить, что движущиеся предметы привлекают больше внимания.

Не стоит опасаться и вопросов от аудитории. Вопросы посередине выступления является показателем того, что доклад слушают. Стоит воспользоваться предоставленной возможностью и оживить речь. Эффективные презентации аудитория воспринимает, как разговор. При этом монолог может быть только с одной стороны. Профессионалы не рекомендуют отклоняться от дискуссии.

Как избежать ошибок

Важным моментом является подготовка речи. Иногда даже текст следует написать полностью или по крайней мере в виде тезисов (bullet points), не полагаясь только на импровизацию. Перед выступлением многие начинают волноваться, а в таком состоянии им сложно придумать что-то остроумное.

Стоит брать пример с известных ораторов. Специалист по импровизации Стив Аллен сначала переписывал шутки из сборников юмористов. Такой способ помог узнать принцип построения фраз. Важно продумать начало и завершение доклада. Многие ораторы пишут на небольших листиках первые фразы речи.

Упражнение «Репетиция»

Даже известные ораторы тренируются перед докладом. Некоторые и не по одному разу.

Репетиция должна состоять из следующих этапов:

- Запоминание текста. Для этого речь нужно читать вслух и заучивать. Можно не все помнить дословно. Необходимо запомнить последовательность основных мыслей.

- Затем следует отрепетировать речь. Важно обратить внимание на интонацию и паузы. Аудитория обращает внимание на то, как говорится текст.

- После этого можно приступить к отработке жестов и мимики. Стоит продумать, какие эмоции нужно передать публике, и какие эмоции в этом помогут.

В завершение необходима генеральная репетиция. При этом ее стоит провести перед небольшим количеством знакомых людей. Это могут быть родственники, соседи или близкие люди.

Внешний вид

Во время репетиции следует одеться также, как и на запланированное выступление. Стоит учитывать, что узкая одежда может сковывать движения. А слишком яркие украшения отвлекать внимание слушателей. Аксессуары в виде браслетов и часов могут создавать определенные неудобства. Одежда должна быть выглаженной и чистой. Но не стоит уделять излишнее внимание своему внешнему виду.

Полезные рекомендации

Во время выступления не следует фокусировать внимание на себе или своей компании. Презентация должна содержать немного информации «о себе любимых». В центре внимания должна оставаться аудитория, и ее проблемы и интересы. Это имеет значение для всех типов выступлений, а особенно для продающих.

Перед выступлением нужно просмотреть основные тезисы и связать информацию о себе с нуждами аудитории.

Неумение отвечать на вопросы может стать серьезными препятствием для освоения ораторского искусства. Необходимо продумать возможные вопросы будущей аудитории. Составить список вопросов могут помочь друзья. Можно устроить тренировочное выступление, в ходе которого можно узнать первые впечатления.

Начинающим ораторам помогут следующие советы:

- В докладе должно присутствовать четкое руководство к действию. Аудитории будет интересно научиться чему-то новому сразу. Применение материала имеет большое значение.

- Отвечать на вопросы нужно сразу, не стоит их откладывать на конец презентации.

- Чтобы вовлечь людей в обсуждение, можно задавать вопросы.

- Пища, насыщенная белками, стимулирует способности при стрессе и улучшает настроение. Поэтому нужно включить в рацион белковую еду.

- При волнениях надпочечники производят кортизол, подавляющий способности и действия. Чтобы уменьшить его действие, нужны физические упражнения.

- Перед выступлением рекомендуется продумать запасной план на случай неожиданностей.

- Не стоит полагаться на суеверия. Подобные домыслы лучше заменить делом. Можно проверить микрофон, повторить еще раз речь или найти подходящие точки для выступления.

- Выступление нужно разбавлять удивительными фактами, о которых многие и не подозревают.

- Важно составить структуру выступления так, чтобы была возможность повторять ключевые пункты.

Чтобы не просить людей отключить свои мобильные телефоны, лучше завоевать их внимание. Вдохновляющую и интересную презентацию люди дослушают до конца. Аудитория не обязана проявлять интерес и слушать, заставить ее слушать должен оратор. Один известный тренер по ораторскому искусству заявляет, что выступающему должен помогать специальный человек, в руках которого палка с остро заточенным концом. И он (чтобы слушатели не засыпали) должен периодически тыкать острым конца в спину слушателей – оратора)!

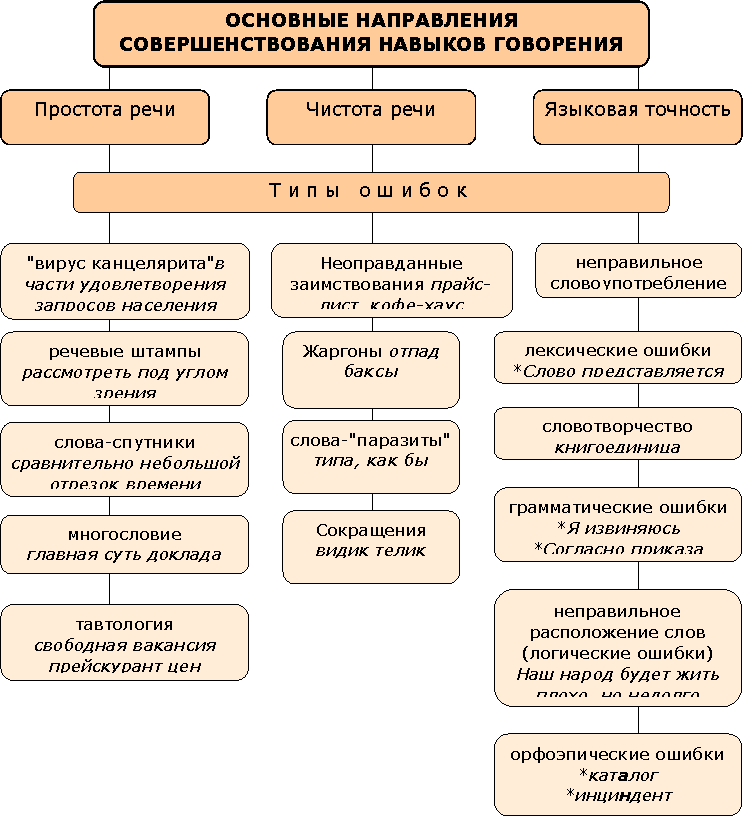

Распространенные речевые ошибки и пути их преодоления

Чтобы преуспеть в воздействии на людей в деловом общении, необходимо использовать такой сильнодействующий стимулятор формирования имиджа, как речь. Чем совершеннее человек овладеет речевой культурой, тем привлекательнее будет его вербальный имидж.

Искусство говорящего состоит не только в том, что необходимо выбрать нужное слово, но и в том, чтобы не сказать то, что не нужно.

Первое и непременное требование к деловому разговору — правильность речи говорящих, хотя нормы устной деловой речи не так строги, как у ее письменной формы.

Чтобы речь была правильной, слова следует употреблять в строгом соответствии с их значением. Между тем ошибки в словоупотреблении — наиболее распространенный недостаток речи участников деловых разговоров. Подобные ошибки возникают в результате стилистической небрежности говорящих, невнимательного отношения к слову или плохого знания языка. Рассмотрим ошибки, встречающиеся чаще всего.

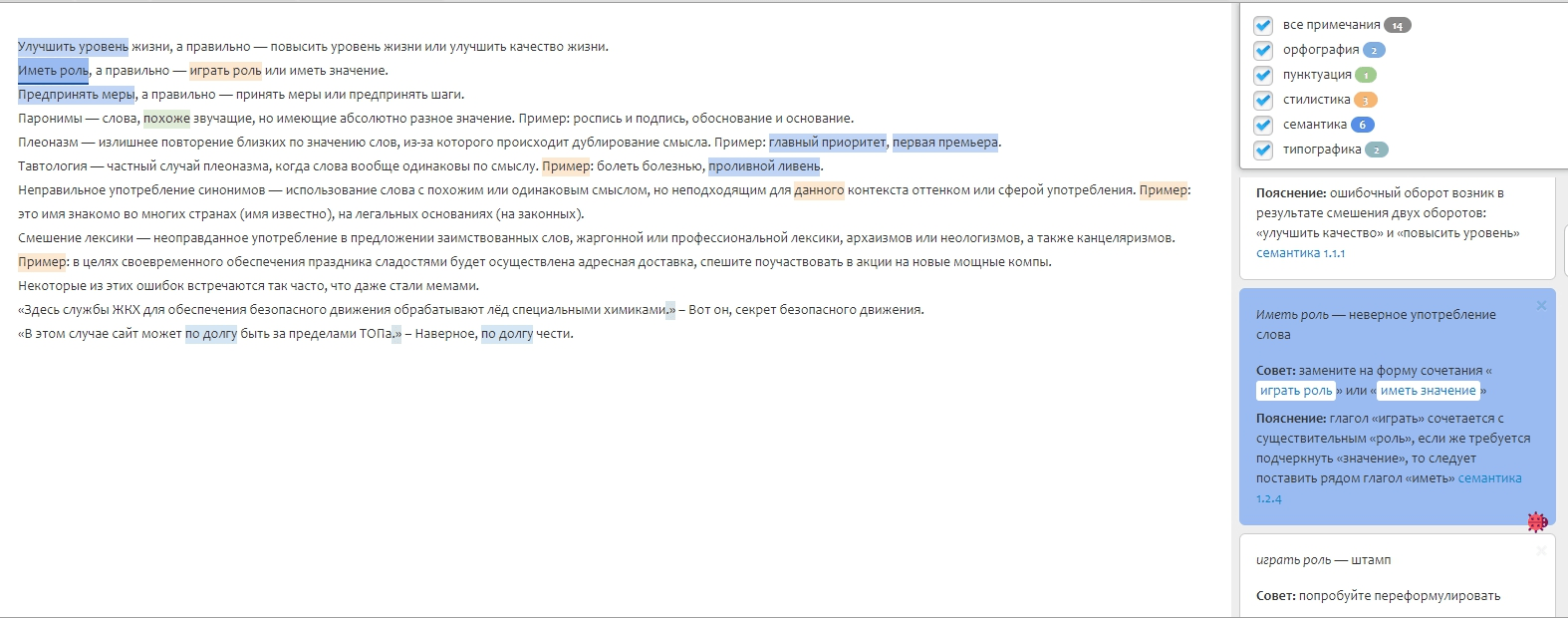

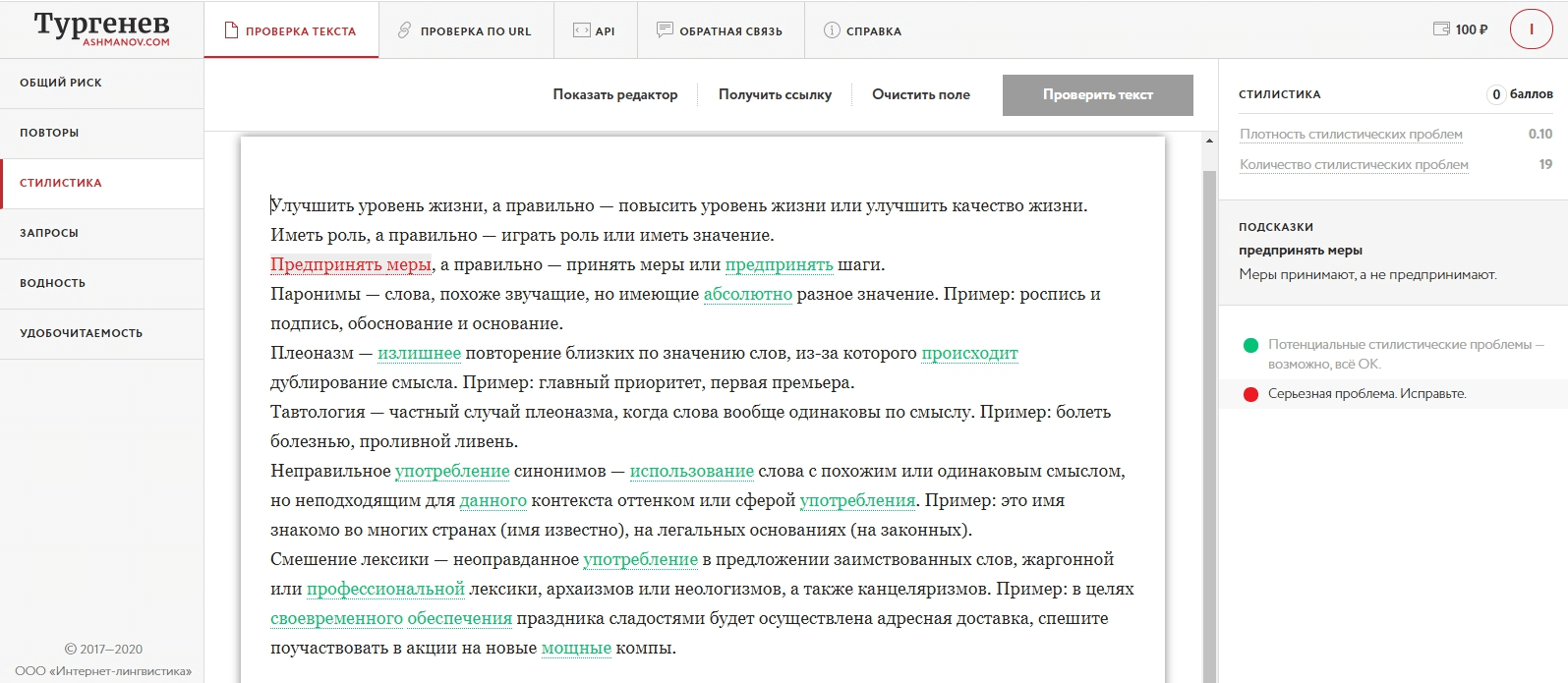

* Семантика (значение) слова. Незнание значений слов может стать также причиной нелогичности и даже абсурдности высказывания. Так, говоря: «Декада технической книги будет проходить пять дней», оратор забыл или не знал, что слово «декада» означает «десять дней». Но чаще неправильное словоупотребление приводит к логическим ошибкам, которые обычно выражаются в подмене понятия.

* Лексическая неполнота в построении предложения. Небрежное отношение к языку может стать причиной речевой недостаточности — пропуска слов, необходимых для точного выражения мысли: «Кафедра начинается ровно в 12 часов» (пропущено «заседание»). Речевая недостаточность обычно возникает, когда говорящий торопится и не следит за правильностью высказывания, что наносит серьезный ущерб смысловой стороне речи. В отдельных случаях пропуск слов может совершенно исказить мысль: «Для ускорения погрузки товара нужно объединить все портовые службы» (надо: «объединить усилия всех портовых служб»).

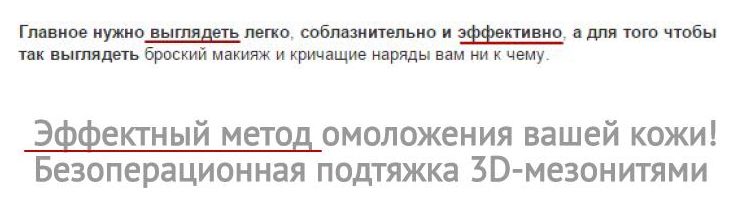

* Употребление паронимов. Очень часто в деловом разговоре наблюдается смешение паронимов (т.е. однокоренных слов, имеющих сходство в звучании, но различающихся по значению), что приводит к грубым лексическим ошибкам. Чаще всего это вызывает нарушение лексической сочетаемости, например: «преклонить голову» (надо: «склонить»); «красивая и практическая одежда» (надо: «практичная»).

К смешению паронимов близка лексическая ошибка, состоящая в замене нужного слова его искаженным вариантом. Так, вместо прилагательного «внеочередной» говорят «неочередной«, вместо «представить» (вручить для ознакомления, предъявить, показать, сообщить, изложить: представить отчет, приказ, пропуск) употребляется «предоставить» (дать что-либо в пользование, давать возможность делать что-либо, воспользоваться чем-либо: предоставить отпуск, предоставить право на….).

Нередко путают слова, например, «апробировать» (т. е. дать официальное одобрение на основании проверки) и » опробироватъ» (т. е. подвергнуть испытанию, пробе до применения).

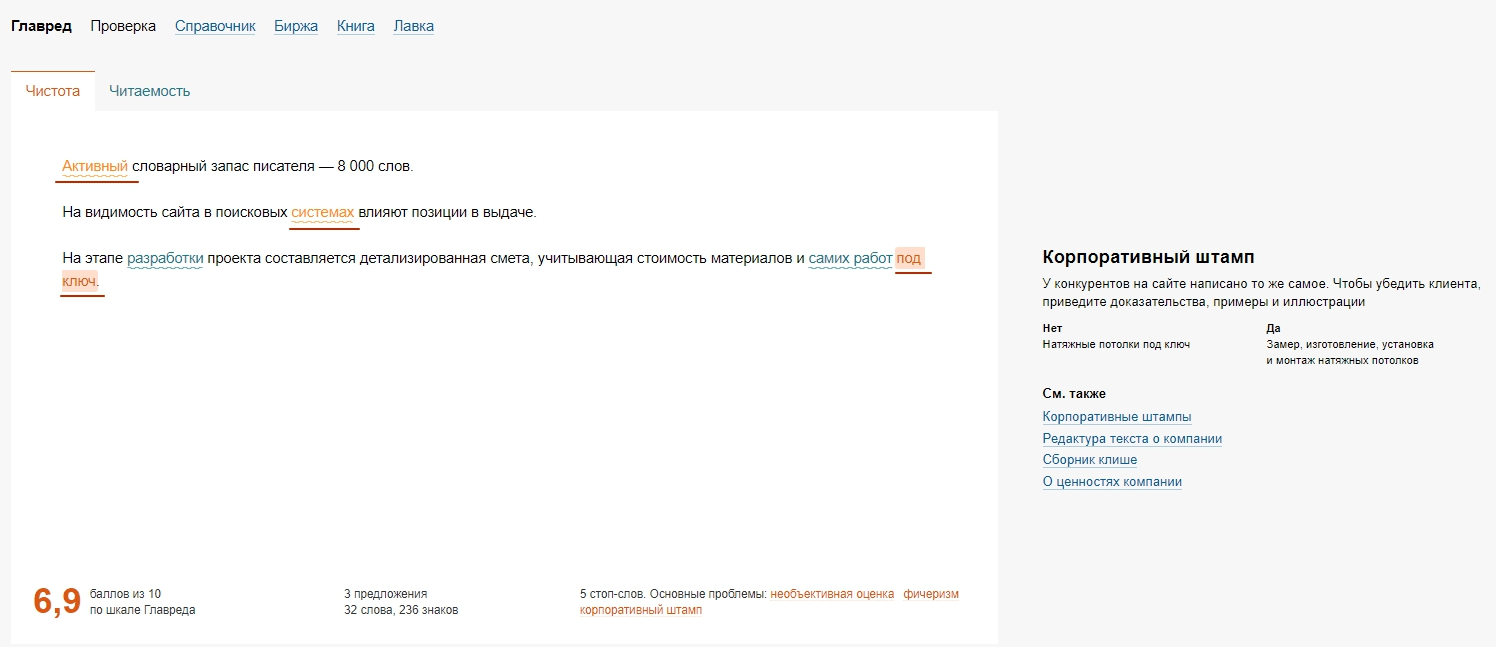

* Лексическая сочетаемость. Для правильного употребления слов в речи недостаточно знать точное значение, необходимо еще учитывать лексическую их сочетаемость, т. е. их способность соединяться друг с другом. Основные ошибки связаны с тем, что говорящий или пишущий не замечает, что объединенные им в словосочетании слова, которые:

а) противоречат друг другу по смыслу (мини-супермаркет):

Эти установки имеют высокую глубину осушки… Высокая глубина? Следует сказать: высокую степень осушки….

б) не сочетаются по эмоциональной окрашенности (ужасно красивая)

в) не сочетаются по традиции:

Хороший руководитель должен во всем показывать образец своим подчиненным. Показывать можно пример, но не образец. А образцом можно быть, например, для подражания.

Разрешите поднять тост за нашего юбиляра. Тост – застольная речь и его нельзя выпить или поднять.Правильно использовать словосочетания: поднять бокал, произнести тост.

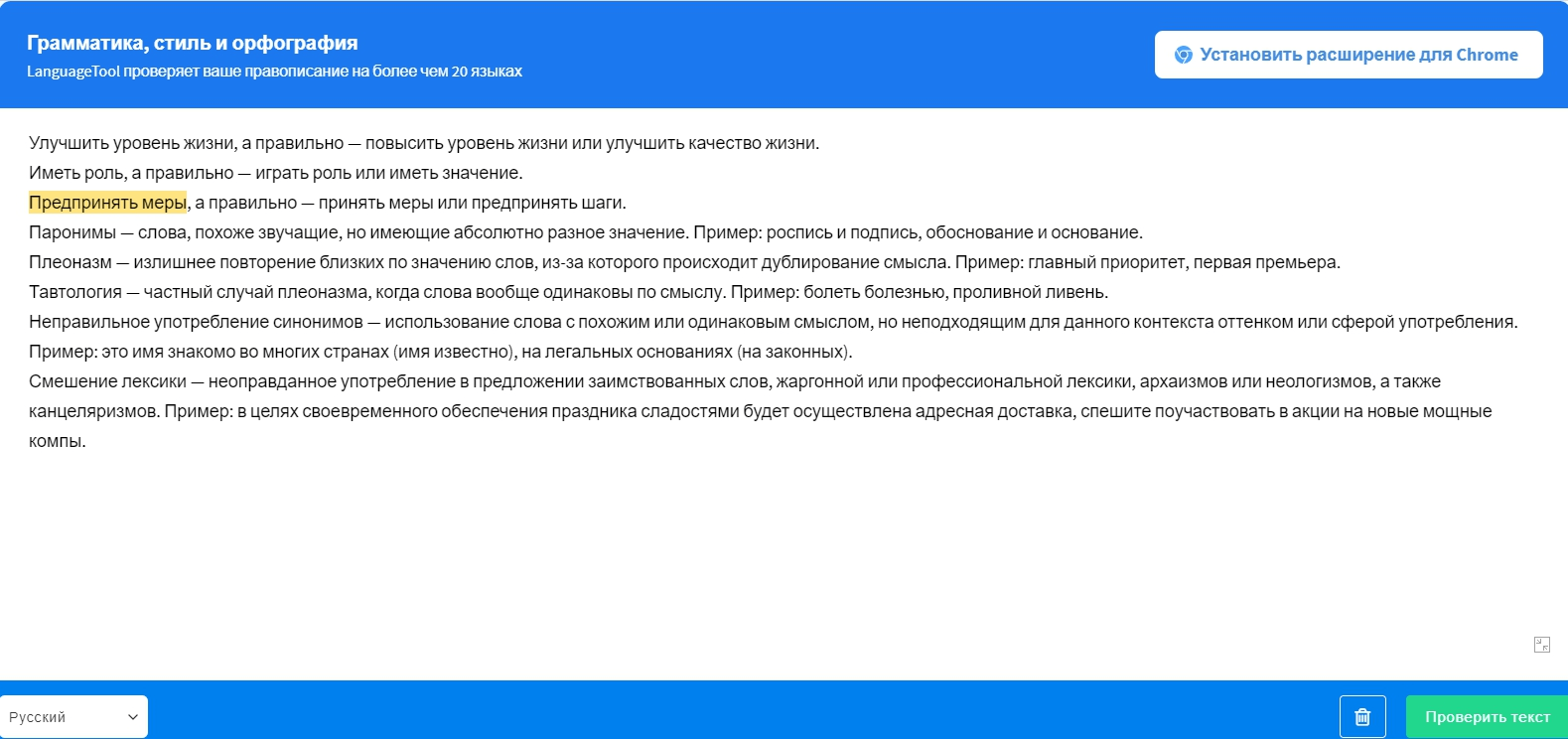

Улучшился уровень обслуживания. Уровень поднимается, а улучшается качество.

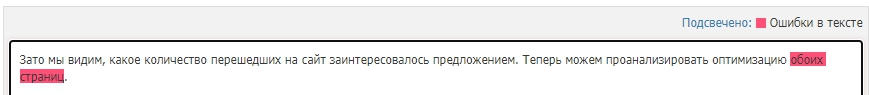

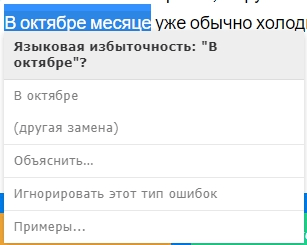

* Многословие. К явным недостаткам деловой речи относится многословие. Многословие, или речевая избыточность, может проявиться в употреблении лишних слов даже в короткой фразе: В прошедшие дни прошли снегопады, и выпало много снега. Снегопад и есть выпадение снега в большом количестве и потому второе предложение лишнее.

Многословие часто граничит с пустословием:

В случае появления разрывов на листах их можно соединить полоской папиросной бумаги.

Сравните: Разрывы на листах можно соединить полоской папиросной бумаги.

В деловом разговоре используются (хотя и не так часто, как в письменной речи) различные типы сложных предложений. Но при этом говорящие не всегда соблюдают нормы их построения. К нарушениям таких норм относится повторение одних и тех же союзов или союзных слов при последовательном подчинении придаточных предложений: «Развитие дочерних фирм идет так быстро, что можно надеяться, что они скоро станут конкурентоспособными«.

К речевым излишествам приводит употребление существительных или глаголов, выражающих действия, не обязательные для предмета:

Сократить время, затрачиваемое на изготовление

(сравните: Сократить время изготовления…);

Преимущества, которые возникают при применении…

(сравните: Преимущества применения…).

* Плеоназмы. К многословию приводит употребление плеоназмов. Этооборот речи, в котором без надобности повторяются слова, частично или полностью совпадающие по значениям (человек двадцать людей) или такие, в которых значение одного слова уже входит в состав другого (своя автобиография).

Разновидностью плеоназмов являются выражения: очень огромный, очень малюсенький, очень прекрасный и т.д., в которых прилагательные и без «очень» обозначают признак в его предельно сильном или предельно слабом проявлении и потому не нуждаются в подобном уточнении степени.

Словосочетания, представляющие собой типичные плеоназмы, могут так видоизменяться, что критерии оценки их правильности или неправильности также изменяются. Например, словосочетание «прейскурант цен» построено неправильно, так как прейскурант и есть перечень цен, существительное «цен» лишнее. Но, допустимы выражения: прейскурант местных цен, прейскурант розничных цен, в рамках которых понятие цены конкретизируется и получает форму развернутого словосочетания.

* Тавтология. Этоповторение однокоренных слов (польза от использования навесных агрегатов…) или повторение того же самого другими словами, не уточняющее смысла (Павлик сидел грустный и печальный…)

Употребление однокоренных слов в одном предложении оправдано только в случае, если в русском языке нет равнозначных слов для замены, хотя бы одного из них. Не избежать повторения однокоренных слов, когда нужно сказать: «постелить себе постель». Поэтому использование слов «постелить» и «постель» не считается тавтологическим повтором.

* Неправильный порядок слов в предложении. Неправильный порядок слов может исказить смысл и привести к неправильному пониманию текста. Сравните: Инструкции формулируются по определенным правилам. Они бывают простые и сложные.

Говорящий хотел сказать, что простыми и сложными являются именно инструкции, но по порядку слово они нужно отнести к слову правила, что приводит к неправильному пониманию текста (правила простые и сложные).

Если не следовать норме, то в нашей речи появятся такие предложения:

«Была организована выставка работ воспитателей, родителей, детей из природного материала» (получается, что воспитатели, родители и дети из природного материала).

* Согласование подлежащего и сказуемого. Необходимо также помнить основные правила согласования подлежащего и сказуемого в предложении:

а) Единственное число сказуемого:

Если существительное обозначает неодушевленные предметы (ряд столов стоял. прошло сто лет).

Если подчеркивается пассивность действующих лиц (большинство учеников отсутствовало, двадцать человек стояло в стороне).

При составном числительном, оканчивающемся на один (двадцать один человек входит…).

В нераспространенном предложении, особенно если сказуемое предшествует подлежащему: Присутствовало пятеро, а выступило двое.

Если подлежащее имеет значение приблизительности: На собрании присутствовало около 50 человек.

Если в составе подлежащего имеются слова со значением ограничения: В секции занималось только десять учащихся.

При подлежащем, выраженном сложным существительным с первой частью пол- или сочетанием числительного полтора/полторы с существительным: В субботнике участвует полгруппы. Сэкономлено полтора бака….

б) Множественное число сказуемого

Употребляется при подлежащем, называющем количество со значением одушевленности, если:

Подлежащее и сказуемое разделены в предложении другими словами: Большинство участников совещания поддержали точку зрения докладчика.

Если есть однородные члены в составе подлежащего или сказуемого: Большинство старшеклассников и студентов участвовали в беге на короткой дистанции.

Если при подлежащем есть определение во множественном числе: Кончились полторы недели неизвестности; Первые полчаса прошли быстро.

* Однородные члены предложения. В устной и письменной речинаблюдается ряд ошибок, связанных с использованием однородных членов:

Объединение слов, относящихся к разным рядам однородных членов: Жильцы требовали ликвидации неполадок и ремонта. Получается, жильцы требовали ликвидации ремонта в том числе. Значит, слова неполадок и ремонта не могут быть однородными, связанными с одним словом «требовали».

Соединение как однородные члены разнотипные синтаксические конструкции: В жюри избрали Попова, занявшего первое место в турнире и который отличался спокойствием.

Пропуск предлога при однородных членах: Толпы людей были повсюду: на улицах, площадях, скверах.

Перед словом скверах необходимо добавить предлог В, так как это слово не употребляется с предлогом НА. Правильный вариант: Толпы людей были повсюду: на улицах, площадях, в скверах.

При однородных членах,имеющих общее зависимое слово,но требующих разного управления, необходимо развивать конструкцию, употребляя местоимение:

Научная работа требует изучения и наблюдения за фактами.

Правильно: Научная работа требует (чего?) отбора фактов и наблюдения (за чем?) за ними.

* Трудные случаи управления членами предложения. Многие глаголы, существительные и предлоги требуют после себя определенного падежа зависимого слова. Например:

В очерке журналист описывает о жизни в деревне.

Правильно: В очерке журналист (что?) описывает жизнь в деревне.

В своей речи оратор указал об этих недостатках.

Правильно: В своей речи оратор указал (на что?) на эти недостатки.

Ошибки возникают и тогда, когда говорящие вместо беспредложных конструкций неоправданно употребляют предложные сочетания, например: «показатели по использованию» (вместо «показатели использования»), «оперировать с этими данными» (вместо «оперировать этими данными»).

Особенно часто в деловом разговоре используется без должных оснований предлог «по». Например: «Инструктаж проведен по той же теме» (вместо «на ту же тему»). «Составлен график по проведению дополнительной доставки товаров» (вместо «график проведения»). «Предприятие добилось большого успеха по снижению себестоимости своей продукции» (вместо «успеха в снижении»).

* Необходимо знать основные правила употребления падежных форм имен существительных. Именительный падеж множественного числа существительных мужского рода:

| Формы на ударяемое А/Я образуют слова: | |

| Как правило, многие односложные: | бегА, шелкА |

| Имеющие в форме единственного числа ударение на первом слоге: | вечерА катерА |

| Слова латинского происхождения на –тор, -сор, обозначающие одушевленные предметы, утратившие книжный характер | директорА профессорА |

| Формы Ы/И образуют слова: | |

| Трехсложные и многосложные слова, имеющие ударение на среднем слоге основы | бухгалтерЫ аптекарИ |

| Слова французского происхождения с ударяемым суффиксом -ер-, сохраняя ударение на конечном слоге основы | инженрЫ офицерЫ |

| В общелитературном языке слова латинского происхождения на -тор, если они обозначают неодушевленные предметы | детекторЫ индукторЫ |

| Слова латинского происхождения на –тор, -сор, обозначающие одушевленные предметы сохраняющие книжный оттенок | ЛекторЫ НоваторЫ |

В ряде слов допустимы колебания в окончании: годы – года, скутеры – скутера, кители – кителя, токари – токаря, пекарь – пекаря, флюгеры – флюгера, секторы – сектора, ястребы – ястреба, т.д.

* Правила склонения числительных:

В порядковых числительных склоняется только последнее слово: В две тысячи втором году…

В количественных (сколько?) склоняется каждая часть каждого слова: Пятьюстами пятьюдесятью пятью…

В таблицах приведены образцы склонения числительных:

| 50 — 80 | 500 — 900 | 200, 300, 400 | |

| Именительный | пятьдесят | пятьсот | двести |

| Родительный | пятидесяти | пятисот | двухсот |

| Дательный | пятидесяти | пятистам | двумстам |

| Винительный | пятьдесят | пятьсот | двести |

| Творительный | пятьюдесятью | пятьюстами | двумястами |

| Предложный | о пятидесяти | о пятистах | о двухстах |

| Именительный | сорок | девяносто | сто |

| Родительный | сорока | девяноста | ста |

| Дательный | сорока | девяноста | ста |

| Винительный | сорок | девяносто | сто |

| Творительный | сорока | девяноста | ста |

| Предложный | о сорока | о девяноста | о ста |

При склонении дробных числительных: числитель склоняется как целое число, а знаменатель — как прилагательное во множественном числе:

| 5/8 метра | |

| Именительный | пять восьмых метра |

| Родительный | пяти восьмых метра |

| Дательный | пяти восьмым метра |

| Винительный | пять восьмых метра |

| Творительный | пятью восьмыми метра |

| Предложный | о пяти восьмых метра |

Склонение слов, обозначающих числительные:

— тысяча, как существительное женского рода на –а (например, слово «туча»);

| падежи: | полтораста | полтора | |

| мужской и средний род | женский род | ||

| Именительный | полтораста | полтора | полторы |

| Родительный | полутораста | полутора | полутора |

| Дательный | полутораста | полутора | полутора |

| Винительный | полтораста | полтора | полторы |

| Творительный | полутораста | полутора | полутора |

| Предложный | полутораста | полутора | полутора |

* Предлоги. Необходимо помнить основные правила употребления предлогов. Предлоги благодаря, согласно, вопреки сочетаются с существительными в дательном падеже: благодаря (чему?),согласно (чему?) вопреки (чему?).

Предлог С характерен для разговорной речи: трудности снабжения (не со снабжением); равноценны друг другу (не друг с другом).

Предлог ПОхарактерен для деловой речи (меры по усовершенствованию).

Употребление количественно-именных сочетаний без предлога имеет разговорный характер и не всегда уместно в официальных текстах:

Неправильно: объемом 500 кубических метров, на площади 300 гектаров

Следует писать: объемом в 500 кубических метров, на площади в 300 гектаров.

Употребление предлогов обязательно в тех случаях, когда из-за их отсутствия возможно двоякое понимание фразы. Например: письмо матери – «письмо, написанное матерью» или «письмо, написанное матери»? В таких случаях употребление предлога (письмо к матери, письмо от матери) позволяет уточнить смысл фразы.

Предлог употребляется при указании на то, что составляет содержание мысли или речи: думать о . мысль о . , говорить о . Можно сказать, что предлог вводит т е м у.

Не сочетаются с предлогом О глаголы: понимать (понимать о), изучать, выяснять, описывать, объяснить, излагать, подчеркнуть, подозревать.

Предлог О не всегда годится, если нужно назвать содержание темы собрания людей ради какой-то интеллектуальной деятельности (конференция, семинар, заседание, собрание, пленум, встреча и др).

Неверно: заседание о чем-то, семинар о чем-то и т.д.

Нужно найти другой способ соединения слов: по / по вопросу. / на тему / по проблеме / по поводу и т.д.

совещание по итогам практики

семинар (конференция) по проблемам экологии

совещание (семинар) на тему…

встреча ветеранов, посвященная подготовке к …

заседание по поводу…

вечер, посвященный чему-либо (не Вечер о Дне победы)

Таблица правописания некоторых предлогов:

| В заключение (статьи) | НО! В заключении комиссии |

| В отличие от | |

| В продолжение года | НО! В продолжении романа |

| В соответствии | |

| В сравнении | |

| В течение дня (значение времени) | НО! В течении реки |

| Ввиду (из-за) болезни | НО! Иметь в виду. В виде исключения |

| Во избежание | |

| Впоследствии | |

| Вроде соглашения (как соглашение) | НО! наследование к старшему в роде |

| Вслед пароходу (значение направления) | НО! В след лося натекла талая вода |

| Вследствие (из-за) несвоевременной поставки | НО! В следствии по делу о… |

| Из-за из-под | |

| На протяжении | |

| Навстречу судьбе (значение направления) | НО! На встречу с другом |

| Наподобие шара (как шар) | НО! Задача на подобие треугольников |

| Насчет (о, об) отпуска | На счет в банке |

| Невзирая на лица | |

| Несмотря на усталость (хотя и устал) | НО! Не смотря (не глядя) в глаза |

| По возвращении, прибытии | |

| По завершении, окончании, | |

| По истечении (после истечения) | |

| По предъявлении | |

| По приезде, прилёте | |

| По прошествии | |

| По ознакомлении (ознакомившись) | |

| По рассмотрении (рассмотрев) |

Примечание. Слово впоследствии является наречием, оканчивается всегда на и; предлогом никогда не бывает.

* Следует помнить правила правописания и произношения фамилий:

Не склоняются: редкие фамилии славянского происхождения на –о Сало, Шило, Толокно, Франко, Шевченко); русские и иноязычные фамилии на согласный звук, если относятся к женщинам (письмо Натальи Ремчук); фамилии на -ых, -их (Дубяго, Седых, Долгих).

Склоняются русские и иноязычные фамилии на согласный звук, если относятся к мужчинам (заявление Николая Ремчука); нерусские фамилии на безударные -а, -я. (творчество Пабло Неруды, песни Булата Окуджавы).

* Соблюдение стилей русского языка в деловом общении. Необходимо помнить, что слова, употребляемые в одной речевой ситуации, совершенно неуместны в другой, и следовать стилю, в котором работаете. В современном русском литературном языке выделяются научный, официально-деловой, публицистический, художественный и разговорный стили. Каждый стиль характеризуется такими признаками, как условия и цель общения, формы (жанры), в которых он существует, набор языковых средств и характер их использования.

| Научный: научные работы, учебники, энциклопедии, рефераты, тезисы, отзывы, рецензии, доклады, лекции, монографии, каталоги и тд Публицистический: сфера общественно-политических и общественных отношений: — газетно-публицистический жанр: очерк, репортаж, хроника; — аналитический: беседа, статья, обзор; — художественно-публицистический: эссе, фельетон, памфлет; — телевизионный: аналитическая программа, информационное сообщение, диалог в прямом эфире; — ораторский: митинги, дебаты; — коммуникативный: пресс-конференция, встреча «без галстука; — рекламный: реклама в транспорте, радио- и телереклама, объявления. Официально-деловой: сфера служебно-правовых, производственных отношений. Подстили: дипломатический, законодательный, управленческий. Классификация: по месту составления (внешние и внутренние документы), по содержанию (простые и сложные), по форме (индивидуальные, типовые), по срокам исполнения (срочные, бессрочные), по происхожднеию (служебные, личные), по виду оформления (подлинники, копии, дубликаты, выписки) Художественный: стиль писателя, стиль художественного произведения, стиль литературного направления. |

| Разговорный: общение, обмен мыслями, впечатлениями |

Научный, официально-деловой и публицистический стили объединяет то, что они используются в сфере официального общения, часто в письменной форме. Их называют книжными стилями.

Книжным стилям противопоставлен стиль разговорный. Он связан со сферой непосредственного бытового общения и совершенно не уместен в книжных стилях. Например, нельзя сказать «текучка кадров» вместо правильного выражения «текучесть кадров», или «секретарша» вместо «секретарь».

Вопросы для самоконтроля:

Общая характеристика стилей русского языка.

Понятие и примеры лексической сочетаемости.

Понятие и виды многословия

Понятие и примеры тавтологии.

Однородные члены предложения: понятие и основные правила употребления.

Правила употребления падежных форм существительных.

Склонение имени числительного.

Трудные случаи управления членами предложения.

Понятие местоимений и основные правила их употребления.

Понятие предлогов и основные правила их употребления.

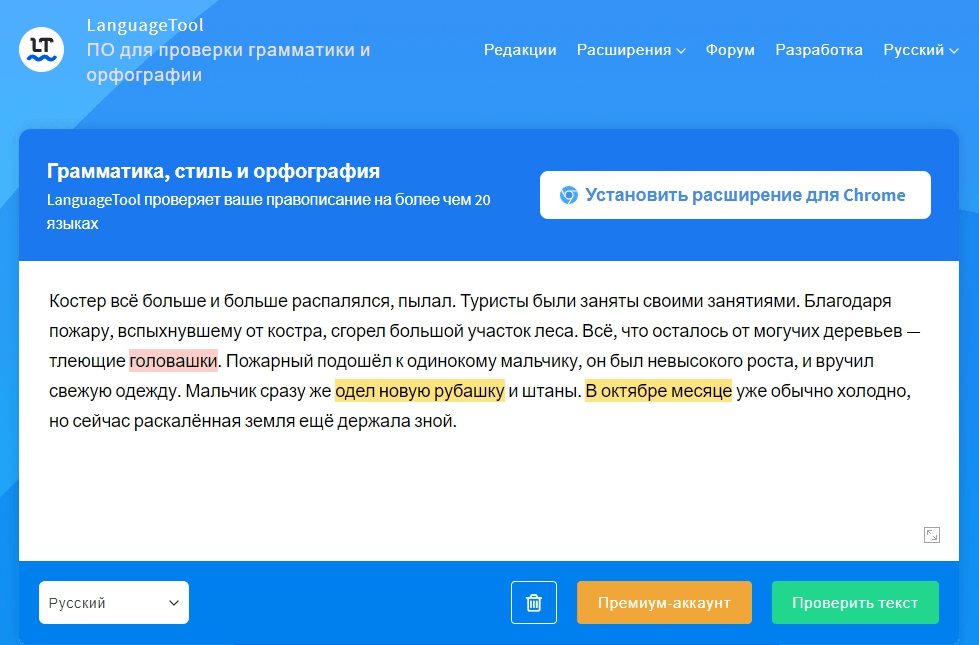

Типы и виды речевых ошибок в русском языке: примеры и исправления

Речевые ошибки случаются у каждого, если не во взрослом, то в детском возрасте. Возникают они, когда не соблюдаются лексические, либо стилистические языковые нормы.

Это отдельная категория наряду с грамматическими, этическими, орфографическими, логическими, фактическими, пунктуационными ошибками русского языка.

О том, какие бывают речевые ошибки, как их не допускать в своей речи, мы и поговорим.

Что такое речевая ошибка

Речевая ошибка — это неправильное употребление слов. В отличие, например, от грамматической, ее можно увидеть только в контексте.

Ошибки делают нашу речь неточной, некрасивой и даже непонятной.

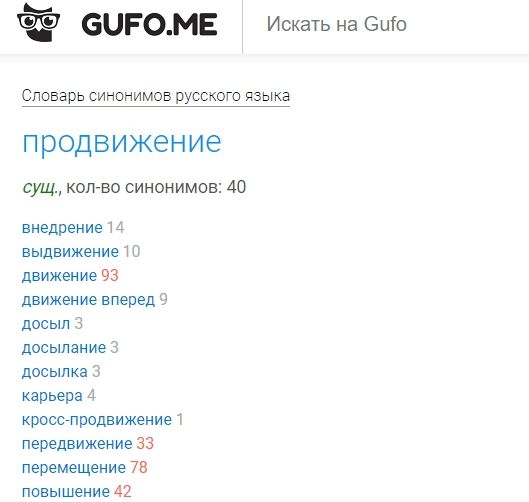

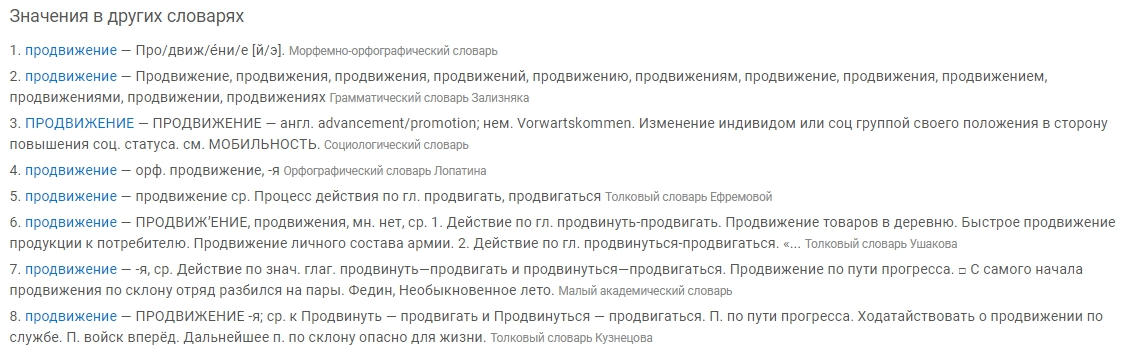

Это может быть неправильное применение синонимов, антонимов, омонимов, неудачное употребление выразительных средств, неуместное использование диалектизмов, жаргонизмов, а также плеоназм (наличие в высказывании слов, имеющих одно и то же значение) и тавтология (повторение одинаковых или однокоренных слов).

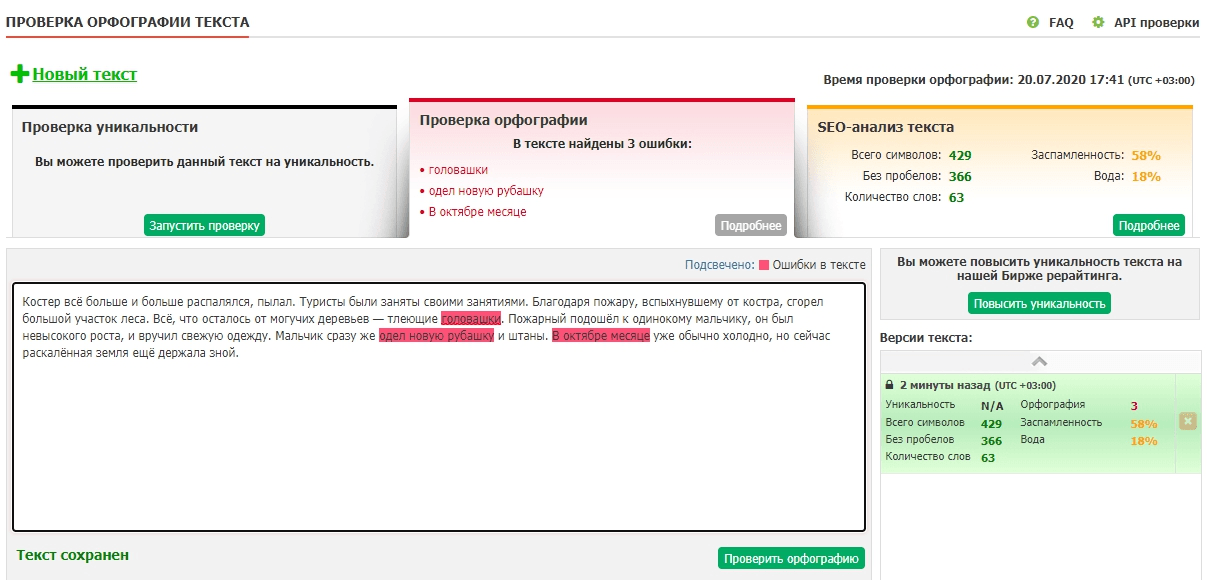

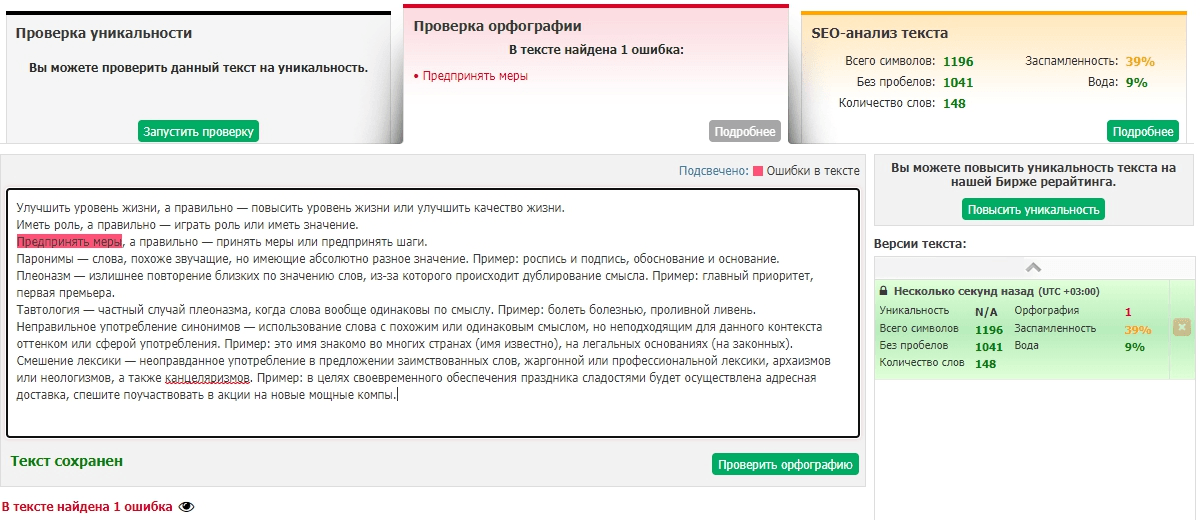

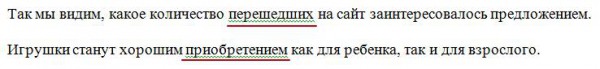

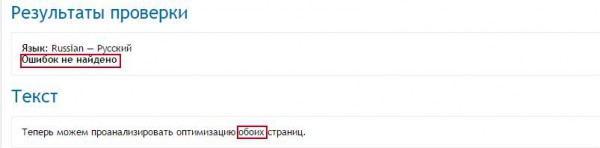

Для наглядности классификация речевых ошибок по видам, с примерами и исправлениями, представлена в таблице:

Вот еще показательные примеры предложений с речевыми ошибками:

- Ему захотелось заглянуть на небо (неразличение оттенков значения слова, вносимых приставкой или суффиксом, правильно-взглянуть).

- Мы назначили встречу после дождичка в четверг (искажение образного значения фразеологизма в неудачно сформулированном контексте).

- Прозвучал не грустный, но и не минорный мотив (неверное построение антитезы и выбор антонимов).

- В этом пространстве располагался офис (ошибочный выбор синонима, правильно-помещение).

- Этот писатель написал много замечательных рассказов (тавтология — повторение близких по смыслу слов).

- Дождь шел всю ночь. Дождь даже не собирался заканчиваться (неоправданные повторения слова).

- Когда я вышел на улицу, то встретил своих друзей. Когда мы поболтали, я пошел в школу (однообразие в составлении предложений).

Если умные взрослые способны контролировать свою речь, то у детей это процесс иного рода. Богатый русский язык дает широкий простор для неуемной детской фантазии и творчества.

Детское словотворчество, результат которого хоть и не соответствует языковым нормам, но в полной мере раскрывает, по словам К. И. Чуковского, творческую силу ребенка, его поразительную чуткость к языку.

Особенно часто речевые ошибки можно встретить у младших школьников. Окунаясь с головой в процесс познания, они допускают их, не задумываясь, на ходу исправляют, совершают новые и так постигают все премудрости родного языка.

Самые распространенные у них ошибки в речи — это:

- неправильное склонение по падежам (исполнение мечт);

- неверное употребление слов во множественном или единственном числе (одна качель);

- произвольное словообразование (дватый вместо второй);

- неточное использование предлогов (ходили в концерт).

В целом, допускаемые учащимися речевые ошибки можно подразделить на типы: лексико — стилистические, морфолого — стилистические, синтаксисо — стилистические.

Лексико-стилистические ошибки

К ним относятся повторения слов, употребление их в неточном значении, использование просторечий. Например:

- Ежик смешно пыхтел. Витя налил ежику молока. В комнату забежала собака, и ежик свернулся клубком.

- Мама одела плащ и пошла на работу.

- Полкан плелся взади.

Морфолого-стилистические ошибки

В этой группе — неправильно образованные слова. Например:

- он хотит;

- это ихний;

- работают малярщики;

- идут трудящие;

- крыша текет;

- много делов.

Синтаксисо-стилистические ошибки

Эти ошибки встречаются в словосочетаниях и предложениях из-за перестановки слов, несогласованности между словами, неправильных границ, неверного употребления местоимения. Например:

- Только под ногами шелестела листва.

- Вся компания дружно встретили Новый Год.

- Когда ребята пришли к реке. Там было много народу.

- Папа, когда пришел домой, он был очень уставшим.

Причины речевых ошибок

Почему мы совершаем ошибки в своей речи?

Причинами речевых ошибок принято считать:

- влияние среды;

- низкий уровень речевых навыков;

- индивидуальные особенности речи.

Речь окружающих оказывает влияние и на нашу речь. Это может быть диалектная, просторечная лексика (одежа, скипятить, послабже), а также не всегда соответствующая нормам литературного языка речь средств массовой информации.

Неправильное употребление лексических средств выразительности, непонимание значения употребляемых слов, склонение несклоняемых существительных и неверное согласование с ними прилагательных, ошибки типа “масло масляное”, несочетаемые слова — все это говорит о невысоком уровне речевых навыков.

Индивидуальные особенности речи, связанные с отклонением от норм литературного словоупотребления, могут выражаться в неуместном повторении какого-либо слова или выражения, склонности к использованию иностранных слов в разговоре, постоянном проглатывании слов в предложениях.

Как избежать ошибок в речи

Чтобы ваша речь не резала слух окружающим, попробуйте следующее:

- Изучите разные виды речевых ошибок и постарайтесь от них избавиться.

- Если у вас есть сомнение в правильности того или иного высказывания, лучше переформулируйте его.

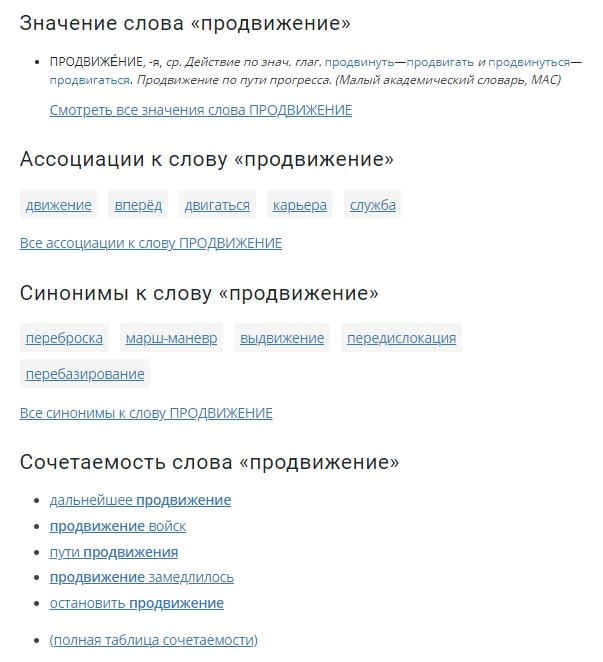

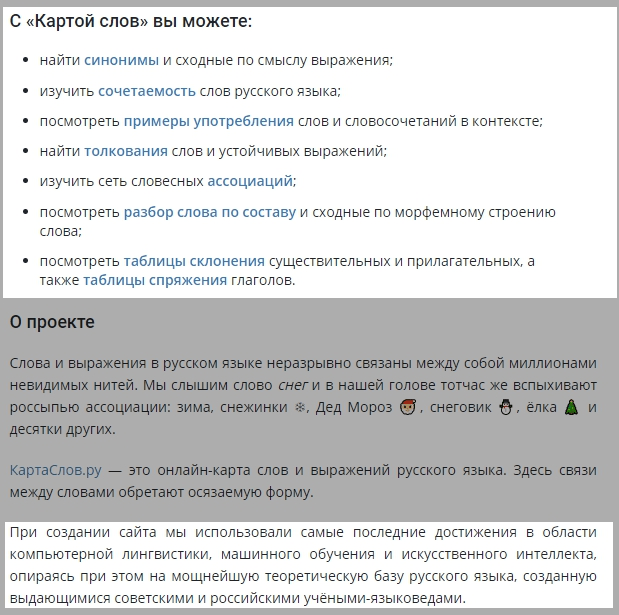

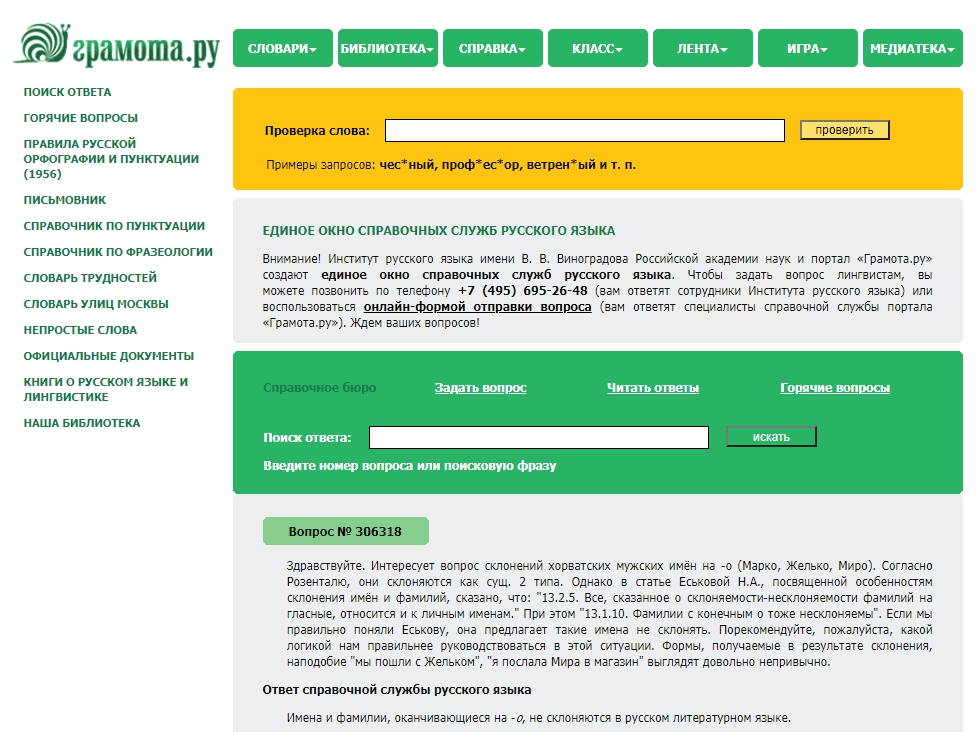

- Если вам предстоит речь перед аудиторией, уточните все сомнительные моменты с помощью словарей, толкового, орфоэпического, сочетаемости слов русского языка, антонимов, синонимов, омонимов, иностранных слов и др.

- Больше читайте художественную литературу.

- Общайтесь с образованными людьми, культуре речи которых можно поучиться.

А самое главное — не оставайтесь равнодушными к качеству своей речи, меняйтесь, стремитесь к лучшему.

Так ли важно соблюдать культуру речи

Небрежная речь, изобилующая ошибками, как и неряшливость в одежде, производит неблагоприятное впечатление. Согласитесь, что человеку с такими качествами, трудно избегать помех в общении, выстраивать гармоничные отношения с окружающими.

И, напротив, овладение культурой речи позволяет повысить уровень любой сферы жизни, будь то карьера, семья или саморазвитие. Через речь проявляются культивируемые человеком ценности: нравственные, научные, философские.

Услышав, как человек говорит, можно сразу понять, с кем имеешь дело. Уважение к себе и к окружающим — это тоже о культуре речи.

Как говорит! Хотите слышать такое в свой адрес? Работайте над ошибками. 🙂

источники:

http://helpiks.org/8-89541.html

http://kakgovorit.ru/rechevye-oshibki

10 ошибок в публичных выступлениях

Основная цель публичного выступления — донести определенную информацию, вдохновить и дать толчок к действиям. Есть особенности, которые объединяют публику и оратора, а также улучшают взаимодействие между ними. Основная проблема новичков ораторского искусства – страх перед выступлением. Он представляет собой основную оборонную функцию организма и от него нельзя избавиться полностью. Кроме страха, есть и некоторые ошибки, которые могут допускать ораторы во время общения с аудиторией.

Требования к публичному выступлению

Чтобы минимизировать риски возникновения ошибок, нужно придерживаться основных требований к публичному выступлению:

- Динамичное и спланированное начало выступления. Важно продумать и возможно даже выучить начало речи. Не должно быть ошибок и запинок.

- Создание некоторого напряжения, позволяющего создать полемику между аудиторией и выступающим.

- Сдержанные эмоции. Публика должна наблюдать взволнованность и воодушевление оратора. При этом выступающий должен испытывать удовольствие (и кайф) даже от волнения.

- Лаконичность выступлений.

- Речь лучше выстроить в форме диалога. Необходимо разговаривать с публикой и наблюдать за ее реакцией, т.е. не столько выступать перед публикой, сколько общаться с ней.

- Речь не должна быть скучной для аудитории, увеличивайте энергетику, интонации, добавляйте эмоций.

- Поддержание контакта с аудиторией.

При подготовке выступления нужно выделить основную мысль обращения и обязательно донести ее до слушателей.

Завершение речи также важно, как и ее начало. Оно должно быть понятным и лаконичным. Сообщение стоит закончить красиво и эмоционально.

Ошибки ораторов

Прежде чем приступить к изучению ораторского мастерства, стоит ознакомиться с самыми распространенными ошибками выступления.

Ошибка №1: Неуверенность

Если оратор неуверен в своей речи – это сильно испортит выступление. Не рекомендуется освещать темы, в которых нет понимания. Выступающий должен хорошо разбираться в представленном докладе. Важно тщательно подготовиться к выступлению и изучить вопрос.

При наличии страхов, важно не показать их аудитории. У слушателей не должно возникнуть сомнений в компетентности и профессионализме оратора.

Содержание слов не должно расходиться с языком тела. Аудитория по дрожащему голосу или тону речи, угадает настроение и самочувствие оратора.

Ошибка №2: Оправдания

Аудитории не нужны оправдания по поводу длительной подготовке доклада или по отсутствию опыта в риторике. Ее интересует информация, которая должна быть познавательной, новой и интересной. Если начать оправдываться, аудитория может утратить доверие к выступающему. И даже если речь подготовлена хорошо и насыщена интересными фактами, ее будут слушать невнимательно. Специалисты не рекомендуют извиняться перед публикой, снимая вину за некачественный доклад.

Ошибка №3: Речь без примеров

Оживить речь и сделать ее более доходчивой помогут примеры из жизни, книг или истории, метафоры, образы и сравнения. Поэтому не стоит их недооценивать. Отличным инструментом являются и визуальные материалы. С их помощью можно лучше объяснить статистические и теоретические данные. Примеры помогают также отвлечь и даже развлечь аудиторию.

Ошибка 4: Лишние жесты и неуправляемая мимика

Начинающие ораторы часто не обращают внимание на свою мимику. А суетливые жесты и хаотичная мимика могут испортить все впечатление. Чтобы научиться контролировать процесс, следует записать выступление и посмотреть на себя со стороны. Такой способ поможет увидеть лишние движения, расширенные глаза или слишком высоко поднятые брови. Лицевые мышцы достаточно трудно поддаются контролю. Поэтому справиться с ними поможет постоянная практика.

Ошибка № 5: Выбор слов

На некоторые слова человек реагирует очень быстро и даже неосознанно. Иногда при подобном восприятии не учитывается значение предложений. Например, частицы с отрицательным значением могут вообще не восприниматься или пониматься с опозданием. Частое применение конструкций с частицей не может привести к противоположному эффекту.

Ошибка №6: Некачественная подготовка

Уверенности в ораторском мастерстве придаст хорошая подготовка. Необходимо разбираться в теме. При плохом владении тематикой доклада в тупик могут поставить вопросы аудитории. В этом случае оратор может растеряться и не завершить речь достойно. Перед выступлением нужно тщательно изучить целевую аудиторию и обязательно разработать запасной план выступления.

Особенно нужно подготовиться к новой теме. Сложности могут возникнуть, если речь готовил зам или помощник. Необходимо ознакомиться со структурой выступления и отметить самый важные и полезные моменты. Если слушатели поймут, что оратор плохо знаком с речью – доверие сразу снизится.

Недостаточная подготовка уменьшает уверенность и энергию у самого выступающего.

Ошибка №7: Монотонная речь

Даже самый увлекательный доклад на интересную тему можно испортить скучным и утомительным голосом. В такой ситуации слова сливаются в единый поток. А тон речи не позволяет понять, где границы предложений. Монотонность может спровоцировать усталость и раздражение у публики. Многие даже не сдерживают зевков.

Люди предпочитают истории и с трудом выслушивают голые факты. А многие слушатели плохо воспринимают данные на слух. Иногда даже хороший слайд не способен исправить ситуацию. Нельзя строить выступление путем перечисления исследований и фактов. В докладе рекомендуется использовать один главный факт и одну главную мысль. Остальные факты должны подчеркивать информацию. Мысль можно преподнести в виде интересной истории. Желательно выступать не дольше 15 – 20 минут. Самое большее 1 час.

Ошибка №8: Не использование пауз

Пауза может стать настоящим секретным приемом для удержания внимания аудитории. Особого внимания заслуживает длительная пауза. Стоит отметить такие особенности восприятия:

- Заминка в 1-2 секунды понимается, как будто докладчик забыл речь.

- 5 секунд – отличается театральным эффектом.

- Молчание на протяжении 10 секунд привлечет даже тех, кто отвлекся на мобильный телефон.

Продолжительная пауза позволяет оратору собраться с мыслями и использовать высокую концентрацию внимания, чтобы подчеркнуть что-то важное в речи. Многие ораторы совершают и такую ошибку, как заполнение коротких пауз словами – паразитами.

Ошибка №9: Отсутствие юмора и всезнайство

Признаком хорошего оратора является умение разбавить свою речь небольшими шутками и юмористическими отступлениями. Занудные ораторы теряют внимание своих слушателей, которые не могут уследить за нитью повествования.

Нужно учитывать, что хороший оратор должен заряжать своей энергией. Это сделает любой материал красочным и интересным. Если после доклада хочется что-то начать делать или возникает переосмысление ситуации, значит цель речи достигнута.

Плохое впечатление вызывают и напыщенные выступающие, слишком уверенные в собственной важности. Такие ораторы считают себя умнее аудитории. Не стоит забывать, что слушатели могут быть гораздо осведомленнее в определенных темах.

Ошибка №10: Суетливость

Многие начинающие ораторы начинают торопливо ходить вдоль стены или суетливо вертеть разные предметы в руках. Публика начинает следить за манипуляциями и перестает слушать доклад. По движениям выступающего можно сделать выводы об его уверенности. Постоянные перемещения свидетельствуют о подсознательном желании оратора сбежать.

Другой стороной суетливости является излишняя зажатость. Возникает ощущение, что докладчику любое движение дается с большим трудом. Следует помнить, что движущиеся предметы привлекают больше внимания.

Не стоит опасаться и вопросов от аудитории. Вопросы посередине выступления является показателем того, что доклад слушают. Стоит воспользоваться предоставленной возможностью и оживить речь. Эффективные презентации аудитория воспринимает, как разговор. При этом монолог может быть только с одной стороны. Профессионалы не рекомендуют отклоняться от дискуссии.

Как избежать ошибок

Важным моментом является подготовка речи. Иногда даже текст следует написать полностью или по крайней мере в виде тезисов (bullet points), не полагаясь только на импровизацию. Перед выступлением многие начинают волноваться, а в таком состоянии им сложно придумать что-то остроумное.

Стоит брать пример с известных ораторов. Специалист по импровизации Стив Аллен сначала переписывал шутки из сборников юмористов. Такой способ помог узнать принцип построения фраз. Важно продумать начало и завершение доклада. Многие ораторы пишут на небольших листиках первые фразы речи.

Упражнение «Репетиция»

Даже известные ораторы тренируются перед докладом. Некоторые и не по одному разу.

Репетиция должна состоять из следующих этапов:

- Запоминание текста. Для этого речь нужно читать вслух и заучивать. Можно не все помнить дословно. Необходимо запомнить последовательность основных мыслей.

- Затем следует отрепетировать речь. Важно обратить внимание на интонацию и паузы. Аудитория обращает внимание на то, как говорится текст.

- После этого можно приступить к отработке жестов и мимики. Стоит продумать, какие эмоции нужно передать публике, и какие эмоции в этом помогут.

В завершение необходима генеральная репетиция. При этом ее стоит провести перед небольшим количеством знакомых людей. Это могут быть родственники, соседи или близкие люди.

Внешний вид

Во время репетиции следует одеться также, как и на запланированное выступление. Стоит учитывать, что узкая одежда может сковывать движения. А слишком яркие украшения отвлекать внимание слушателей. Аксессуары в виде браслетов и часов могут создавать определенные неудобства. Одежда должна быть выглаженной и чистой. Но не стоит уделять излишнее внимание своему внешнему виду.

Полезные рекомендации

Во время выступления не следует фокусировать внимание на себе или своей компании. Презентация должна содержать немного информации «о себе любимых». В центре внимания должна оставаться аудитория, и ее проблемы и интересы. Это имеет значение для всех типов выступлений, а особенно для продающих.

Перед выступлением нужно просмотреть основные тезисы и связать информацию о себе с нуждами аудитории.

Неумение отвечать на вопросы может стать серьезными препятствием для освоения ораторского искусства. Необходимо продумать возможные вопросы будущей аудитории. Составить список вопросов могут помочь друзья. Можно устроить тренировочное выступление, в ходе которого можно узнать первые впечатления.

Начинающим ораторам помогут следующие советы:

- В докладе должно присутствовать четкое руководство к действию. Аудитории будет интересно научиться чему-то новому сразу. Применение материала имеет большое значение.

- Отвечать на вопросы нужно сразу, не стоит их откладывать на конец презентации.

- Чтобы вовлечь людей в обсуждение, можно задавать вопросы.

- Пища, насыщенная белками, стимулирует способности при стрессе и улучшает настроение. Поэтому нужно включить в рацион белковую еду.

- При волнениях надпочечники производят кортизол, подавляющий способности и действия. Чтобы уменьшить его действие, нужны физические упражнения.

- Перед выступлением рекомендуется продумать запасной план на случай неожиданностей.

- Не стоит полагаться на суеверия. Подобные домыслы лучше заменить делом. Можно проверить микрофон, повторить еще раз речь или найти подходящие точки для выступления.

- Выступление нужно разбавлять удивительными фактами, о которых многие и не подозревают.

- Важно составить структуру выступления так, чтобы была возможность повторять ключевые пункты.

Чтобы не просить людей отключить свои мобильные телефоны, лучше завоевать их внимание. Вдохновляющую и интересную презентацию люди дослушают до конца. Аудитория не обязана проявлять интерес и слушать, заставить ее слушать должен оратор. Один известный тренер по ораторскому искусству заявляет, что выступающему должен помогать специальный человек, в руках которого палка с остро заточенным концом. И он (чтобы слушатели не засыпали) должен периодически тыкать острым конца в спину слушателей – оратора)!

Распространенные речевые ошибки и пути их преодоления

Чтобы преуспеть в воздействии на людей в деловом общении, необходимо использовать такой сильнодействующий стимулятор формирования имиджа, как речь. Чем совершеннее человек овладеет речевой культурой, тем привлекательнее будет его вербальный имидж.

Искусство говорящего состоит не только в том, что необходимо выбрать нужное слово, но и в том, чтобы не сказать то, что не нужно.

Первое и непременное требование к деловому разговору — правильность речи говорящих, хотя нормы устной деловой речи не так строги, как у ее письменной формы.

Чтобы речь была правильной, слова следует употреблять в строгом соответствии с их значением. Между тем ошибки в словоупотреблении — наиболее распространенный недостаток речи участников деловых разговоров. Подобные ошибки возникают в результате стилистической небрежности говорящих, невнимательного отношения к слову или плохого знания языка. Рассмотрим ошибки, встречающиеся чаще всего.

* Семантика (значение) слова. Незнание значений слов может стать также причиной нелогичности и даже абсурдности высказывания. Так, говоря: «Декада технической книги будет проходить пять дней», оратор забыл или не знал, что слово «декада» означает «десять дней». Но чаще неправильное словоупотребление приводит к логическим ошибкам, которые обычно выражаются в подмене понятия.

* Лексическая неполнота в построении предложения. Небрежное отношение к языку может стать причиной речевой недостаточности — пропуска слов, необходимых для точного выражения мысли: «Кафедра начинается ровно в 12 часов» (пропущено «заседание»). Речевая недостаточность обычно возникает, когда говорящий торопится и не следит за правильностью высказывания, что наносит серьезный ущерб смысловой стороне речи. В отдельных случаях пропуск слов может совершенно исказить мысль: «Для ускорения погрузки товара нужно объединить все портовые службы» (надо: «объединить усилия всех портовых служб»).

* Употребление паронимов. Очень часто в деловом разговоре наблюдается смешение паронимов (т.е. однокоренных слов, имеющих сходство в звучании, но различающихся по значению), что приводит к грубым лексическим ошибкам. Чаще всего это вызывает нарушение лексической сочетаемости, например: «преклонить голову» (надо: «склонить»); «красивая и практическая одежда» (надо: «практичная»).

К смешению паронимов близка лексическая ошибка, состоящая в замене нужного слова его искаженным вариантом. Так, вместо прилагательного «внеочередной» говорят «неочередной«, вместо «представить» (вручить для ознакомления, предъявить, показать, сообщить, изложить: представить отчет, приказ, пропуск) употребляется «предоставить» (дать что-либо в пользование, давать возможность делать что-либо, воспользоваться чем-либо: предоставить отпуск, предоставить право на….).

Нередко путают слова, например, «апробировать» (т. е. дать официальное одобрение на основании проверки) и » опробироватъ» (т. е. подвергнуть испытанию, пробе до применения).

* Лексическая сочетаемость. Для правильного употребления слов в речи недостаточно знать точное значение, необходимо еще учитывать лексическую их сочетаемость, т. е. их способность соединяться друг с другом. Основные ошибки связаны с тем, что говорящий или пишущий не замечает, что объединенные им в словосочетании слова, которые:

а) противоречат друг другу по смыслу (мини-супермаркет):

Эти установки имеют высокую глубину осушки… Высокая глубина? Следует сказать: высокую степень осушки….

б) не сочетаются по эмоциональной окрашенности (ужасно красивая)

в) не сочетаются по традиции:

Хороший руководитель должен во всем показывать образец своим подчиненным. Показывать можно пример, но не образец. А образцом можно быть, например, для подражания.

Разрешите поднять тост за нашего юбиляра. Тост – застольная речь и его нельзя выпить или поднять.Правильно использовать словосочетания: поднять бокал, произнести тост.

Улучшился уровень обслуживания. Уровень поднимается, а улучшается качество.

* Многословие. К явным недостаткам деловой речи относится многословие. Многословие, или речевая избыточность, может проявиться в употреблении лишних слов даже в короткой фразе: В прошедшие дни прошли снегопады, и выпало много снега. Снегопад и есть выпадение снега в большом количестве и потому второе предложение лишнее.

Многословие часто граничит с пустословием:

В случае появления разрывов на листах их можно соединить полоской папиросной бумаги.

Сравните: Разрывы на листах можно соединить полоской папиросной бумаги.

В деловом разговоре используются (хотя и не так часто, как в письменной речи) различные типы сложных предложений. Но при этом говорящие не всегда соблюдают нормы их построения. К нарушениям таких норм относится повторение одних и тех же союзов или союзных слов при последовательном подчинении придаточных предложений: «Развитие дочерних фирм идет так быстро, что можно надеяться, что они скоро станут конкурентоспособными«.

К речевым излишествам приводит употребление существительных или глаголов, выражающих действия, не обязательные для предмета:

Сократить время, затрачиваемое на изготовление

(сравните: Сократить время изготовления…);

Преимущества, которые возникают при применении…

(сравните: Преимущества применения…).

* Плеоназмы. К многословию приводит употребление плеоназмов. Этооборот речи, в котором без надобности повторяются слова, частично или полностью совпадающие по значениям (человек двадцать людей) или такие, в которых значение одного слова уже входит в состав другого (своя автобиография).

Разновидностью плеоназмов являются выражения: очень огромный, очень малюсенький, очень прекрасный и т.д., в которых прилагательные и без «очень» обозначают признак в его предельно сильном или предельно слабом проявлении и потому не нуждаются в подобном уточнении степени.

Словосочетания, представляющие собой типичные плеоназмы, могут так видоизменяться, что критерии оценки их правильности или неправильности также изменяются. Например, словосочетание «прейскурант цен» построено неправильно, так как прейскурант и есть перечень цен, существительное «цен» лишнее. Но, допустимы выражения: прейскурант местных цен, прейскурант розничных цен, в рамках которых понятие цены конкретизируется и получает форму развернутого словосочетания.

* Тавтология. Этоповторение однокоренных слов (польза от использования навесных агрегатов…) или повторение того же самого другими словами, не уточняющее смысла (Павлик сидел грустный и печальный…)

Употребление однокоренных слов в одном предложении оправдано только в случае, если в русском языке нет равнозначных слов для замены, хотя бы одного из них. Не избежать повторения однокоренных слов, когда нужно сказать: «постелить себе постель». Поэтому использование слов «постелить» и «постель» не считается тавтологическим повтором.

* Неправильный порядок слов в предложении. Неправильный порядок слов может исказить смысл и привести к неправильному пониманию текста. Сравните: Инструкции формулируются по определенным правилам. Они бывают простые и сложные.

Говорящий хотел сказать, что простыми и сложными являются именно инструкции, но по порядку слово они нужно отнести к слову правила, что приводит к неправильному пониманию текста (правила простые и сложные).

Если не следовать норме, то в нашей речи появятся такие предложения:

«Была организована выставка работ воспитателей, родителей, детей из природного материала» (получается, что воспитатели, родители и дети из природного материала).

* Согласование подлежащего и сказуемого. Необходимо также помнить основные правила согласования подлежащего и сказуемого в предложении:

а) Единственное число сказуемого:

Если существительное обозначает неодушевленные предметы (ряд столов стоял. прошло сто лет).

Если подчеркивается пассивность действующих лиц (большинство учеников отсутствовало, двадцать человек стояло в стороне).

При составном числительном, оканчивающемся на один (двадцать один человек входит…).

В нераспространенном предложении, особенно если сказуемое предшествует подлежащему: Присутствовало пятеро, а выступило двое.

Если подлежащее имеет значение приблизительности: На собрании присутствовало около 50 человек.

Если в составе подлежащего имеются слова со значением ограничения: В секции занималось только десять учащихся.

При подлежащем, выраженном сложным существительным с первой частью пол- или сочетанием числительного полтора/полторы с существительным: В субботнике участвует полгруппы. Сэкономлено полтора бака….

б) Множественное число сказуемого

Употребляется при подлежащем, называющем количество со значением одушевленности, если:

Подлежащее и сказуемое разделены в предложении другими словами: Большинство участников совещания поддержали точку зрения докладчика.

Если есть однородные члены в составе подлежащего или сказуемого: Большинство старшеклассников и студентов участвовали в беге на короткой дистанции.

Если при подлежащем есть определение во множественном числе: Кончились полторы недели неизвестности; Первые полчаса прошли быстро.

* Однородные члены предложения. В устной и письменной речинаблюдается ряд ошибок, связанных с использованием однородных членов:

Объединение слов, относящихся к разным рядам однородных членов: Жильцы требовали ликвидации неполадок и ремонта. Получается, жильцы требовали ликвидации ремонта в том числе. Значит, слова неполадок и ремонта не могут быть однородными, связанными с одним словом «требовали».

Соединение как однородные члены разнотипные синтаксические конструкции: В жюри избрали Попова, занявшего первое место в турнире и который отличался спокойствием.

Пропуск предлога при однородных членах: Толпы людей были повсюду: на улицах, площадях, скверах.

Перед словом скверах необходимо добавить предлог В, так как это слово не употребляется с предлогом НА. Правильный вариант: Толпы людей были повсюду: на улицах, площадях, в скверах.

При однородных членах,имеющих общее зависимое слово,но требующих разного управления, необходимо развивать конструкцию, употребляя местоимение:

Научная работа требует изучения и наблюдения за фактами.

Правильно: Научная работа требует (чего?) отбора фактов и наблюдения (за чем?) за ними.

* Трудные случаи управления членами предложения. Многие глаголы, существительные и предлоги требуют после себя определенного падежа зависимого слова. Например:

В очерке журналист описывает о жизни в деревне.

Правильно: В очерке журналист (что?) описывает жизнь в деревне.

В своей речи оратор указал об этих недостатках.

Правильно: В своей речи оратор указал (на что?) на эти недостатки.

Ошибки возникают и тогда, когда говорящие вместо беспредложных конструкций неоправданно употребляют предложные сочетания, например: «показатели по использованию» (вместо «показатели использования»), «оперировать с этими данными» (вместо «оперировать этими данными»).

Особенно часто в деловом разговоре используется без должных оснований предлог «по». Например: «Инструктаж проведен по той же теме» (вместо «на ту же тему»). «Составлен график по проведению дополнительной доставки товаров» (вместо «график проведения»). «Предприятие добилось большого успеха по снижению себестоимости своей продукции» (вместо «успеха в снижении»).

* Необходимо знать основные правила употребления падежных форм имен существительных. Именительный падеж множественного числа существительных мужского рода:

| Формы на ударяемое А/Я образуют слова: | |

| Как правило, многие односложные: | бегА, шелкА |

| Имеющие в форме единственного числа ударение на первом слоге: | вечерА катерА |

| Слова латинского происхождения на –тор, -сор, обозначающие одушевленные предметы, утратившие книжный характер | директорА профессорА |

| Формы Ы/И образуют слова: | |

| Трехсложные и многосложные слова, имеющие ударение на среднем слоге основы | бухгалтерЫ аптекарИ |

| Слова французского происхождения с ударяемым суффиксом -ер-, сохраняя ударение на конечном слоге основы | инженрЫ офицерЫ |

| В общелитературном языке слова латинского происхождения на -тор, если они обозначают неодушевленные предметы | детекторЫ индукторЫ |

| Слова латинского происхождения на –тор, -сор, обозначающие одушевленные предметы сохраняющие книжный оттенок | ЛекторЫ НоваторЫ |

В ряде слов допустимы колебания в окончании: годы – года, скутеры – скутера, кители – кителя, токари – токаря, пекарь – пекаря, флюгеры – флюгера, секторы – сектора, ястребы – ястреба, т.д.

* Правила склонения числительных:

В порядковых числительных склоняется только последнее слово: В две тысячи втором году…

В количественных (сколько?) склоняется каждая часть каждого слова: Пятьюстами пятьюдесятью пятью…

В таблицах приведены образцы склонения числительных:

| 50 — 80 | 500 — 900 | 200, 300, 400 | |

| Именительный | пятьдесят | пятьсот | двести |

| Родительный | пятидесяти | пятисот | двухсот |

| Дательный | пятидесяти | пятистам | двумстам |

| Винительный | пятьдесят | пятьсот | двести |

| Творительный | пятьюдесятью | пятьюстами | двумястами |

| Предложный | о пятидесяти | о пятистах | о двухстах |

| Именительный | сорок | девяносто | сто |

| Родительный | сорока | девяноста | ста |

| Дательный | сорока | девяноста | ста |

| Винительный | сорок | девяносто | сто |

| Творительный | сорока | девяноста | ста |

| Предложный | о сорока | о девяноста | о ста |

При склонении дробных числительных: числитель склоняется как целое число, а знаменатель — как прилагательное во множественном числе:

| 5/8 метра | |

| Именительный | пять восьмых метра |

| Родительный | пяти восьмых метра |

| Дательный | пяти восьмым метра |

| Винительный | пять восьмых метра |

| Творительный | пятью восьмыми метра |

| Предложный | о пяти восьмых метра |

Склонение слов, обозначающих числительные:

— тысяча, как существительное женского рода на –а (например, слово «туча»);

| падежи: | полтораста | полтора | |

| мужской и средний род | женский род | ||

| Именительный | полтораста | полтора | полторы |

| Родительный | полутораста | полутора | полутора |

| Дательный | полутораста | полутора | полутора |

| Винительный | полтораста | полтора | полторы |

| Творительный | полутораста | полутора | полутора |

| Предложный | полутораста | полутора | полутора |

* Предлоги. Необходимо помнить основные правила употребления предлогов. Предлоги благодаря, согласно, вопреки сочетаются с существительными в дательном падеже: благодаря (чему?),согласно (чему?) вопреки (чему?).

Предлог С характерен для разговорной речи: трудности снабжения (не со снабжением); равноценны друг другу (не друг с другом).

Предлог ПОхарактерен для деловой речи (меры по усовершенствованию).

Употребление количественно-именных сочетаний без предлога имеет разговорный характер и не всегда уместно в официальных текстах:

Неправильно: объемом 500 кубических метров, на площади 300 гектаров

Следует писать: объемом в 500 кубических метров, на площади в 300 гектаров.

Употребление предлогов обязательно в тех случаях, когда из-за их отсутствия возможно двоякое понимание фразы. Например: письмо матери – «письмо, написанное матерью» или «письмо, написанное матери»? В таких случаях употребление предлога (письмо к матери, письмо от матери) позволяет уточнить смысл фразы.

Предлог употребляется при указании на то, что составляет содержание мысли или речи: думать о . мысль о . , говорить о . Можно сказать, что предлог вводит т е м у.

Не сочетаются с предлогом О глаголы: понимать (понимать о), изучать, выяснять, описывать, объяснить, излагать, подчеркнуть, подозревать.

Предлог О не всегда годится, если нужно назвать содержание темы собрания людей ради какой-то интеллектуальной деятельности (конференция, семинар, заседание, собрание, пленум, встреча и др).

Неверно: заседание о чем-то, семинар о чем-то и т.д.

Нужно найти другой способ соединения слов: по / по вопросу. / на тему / по проблеме / по поводу и т.д.

совещание по итогам практики

семинар (конференция) по проблемам экологии

совещание (семинар) на тему…

встреча ветеранов, посвященная подготовке к …

заседание по поводу…

вечер, посвященный чему-либо (не Вечер о Дне победы)

Таблица правописания некоторых предлогов:

| В заключение (статьи) | НО! В заключении комиссии |

| В отличие от | |

| В продолжение года | НО! В продолжении романа |

| В соответствии | |

| В сравнении | |

| В течение дня (значение времени) | НО! В течении реки |

| Ввиду (из-за) болезни | НО! Иметь в виду. В виде исключения |

| Во избежание | |

| Впоследствии | |

| Вроде соглашения (как соглашение) | НО! наследование к старшему в роде |

| Вслед пароходу (значение направления) | НО! В след лося натекла талая вода |

| Вследствие (из-за) несвоевременной поставки | НО! В следствии по делу о… |

| Из-за из-под | |

| На протяжении | |

| Навстречу судьбе (значение направления) | НО! На встречу с другом |

| Наподобие шара (как шар) | НО! Задача на подобие треугольников |

| Насчет (о, об) отпуска | На счет в банке |

| Невзирая на лица | |

| Несмотря на усталость (хотя и устал) | НО! Не смотря (не глядя) в глаза |

| По возвращении, прибытии | |

| По завершении, окончании, | |

| По истечении (после истечения) | |

| По предъявлении | |

| По приезде, прилёте | |

| По прошествии | |

| По ознакомлении (ознакомившись) | |

| По рассмотрении (рассмотрев) |

Примечание. Слово впоследствии является наречием, оканчивается всегда на и; предлогом никогда не бывает.

* Следует помнить правила правописания и произношения фамилий:

Не склоняются: редкие фамилии славянского происхождения на –о Сало, Шило, Толокно, Франко, Шевченко); русские и иноязычные фамилии на согласный звук, если относятся к женщинам (письмо Натальи Ремчук); фамилии на -ых, -их (Дубяго, Седых, Долгих).

Склоняются русские и иноязычные фамилии на согласный звук, если относятся к мужчинам (заявление Николая Ремчука); нерусские фамилии на безударные -а, -я. (творчество Пабло Неруды, песни Булата Окуджавы).

* Соблюдение стилей русского языка в деловом общении. Необходимо помнить, что слова, употребляемые в одной речевой ситуации, совершенно неуместны в другой, и следовать стилю, в котором работаете. В современном русском литературном языке выделяются научный, официально-деловой, публицистический, художественный и разговорный стили. Каждый стиль характеризуется такими признаками, как условия и цель общения, формы (жанры), в которых он существует, набор языковых средств и характер их использования.

| Научный: научные работы, учебники, энциклопедии, рефераты, тезисы, отзывы, рецензии, доклады, лекции, монографии, каталоги и тд Публицистический: сфера общественно-политических и общественных отношений: — газетно-публицистический жанр: очерк, репортаж, хроника; — аналитический: беседа, статья, обзор; — художественно-публицистический: эссе, фельетон, памфлет; — телевизионный: аналитическая программа, информационное сообщение, диалог в прямом эфире; — ораторский: митинги, дебаты; — коммуникативный: пресс-конференция, встреча «без галстука; — рекламный: реклама в транспорте, радио- и телереклама, объявления. Официально-деловой: сфера служебно-правовых, производственных отношений. Подстили: дипломатический, законодательный, управленческий. Классификация: по месту составления (внешние и внутренние документы), по содержанию (простые и сложные), по форме (индивидуальные, типовые), по срокам исполнения (срочные, бессрочные), по происхожднеию (служебные, личные), по виду оформления (подлинники, копии, дубликаты, выписки) Художественный: стиль писателя, стиль художественного произведения, стиль литературного направления. |

| Разговорный: общение, обмен мыслями, впечатлениями |

Научный, официально-деловой и публицистический стили объединяет то, что они используются в сфере официального общения, часто в письменной форме. Их называют книжными стилями.

Книжным стилям противопоставлен стиль разговорный. Он связан со сферой непосредственного бытового общения и совершенно не уместен в книжных стилях. Например, нельзя сказать «текучка кадров» вместо правильного выражения «текучесть кадров», или «секретарша» вместо «секретарь».

Вопросы для самоконтроля:

Общая характеристика стилей русского языка.

Понятие и примеры лексической сочетаемости.

Понятие и виды многословия

Понятие и примеры тавтологии.

Однородные члены предложения: понятие и основные правила употребления.

Правила употребления падежных форм существительных.

Склонение имени числительного.

Трудные случаи управления членами предложения.

Понятие местоимений и основные правила их употребления.

Понятие предлогов и основные правила их употребления.

Типы и виды речевых ошибок в русском языке: примеры и исправления

Речевые ошибки случаются у каждого, если не во взрослом, то в детском возрасте. Возникают они, когда не соблюдаются лексические, либо стилистические языковые нормы.

Это отдельная категория наряду с грамматическими, этическими, орфографическими, логическими, фактическими, пунктуационными ошибками русского языка.

О том, какие бывают речевые ошибки, как их не допускать в своей речи, мы и поговорим.

Что такое речевая ошибка

Речевая ошибка — это неправильное употребление слов. В отличие, например, от грамматической, ее можно увидеть только в контексте.

Ошибки делают нашу речь неточной, некрасивой и даже непонятной.

Это может быть неправильное применение синонимов, антонимов, омонимов, неудачное употребление выразительных средств, неуместное использование диалектизмов, жаргонизмов, а также плеоназм (наличие в высказывании слов, имеющих одно и то же значение) и тавтология (повторение одинаковых или однокоренных слов).

Для наглядности классификация речевых ошибок по видам, с примерами и исправлениями, представлена в таблице:

Вот еще показательные примеры предложений с речевыми ошибками:

- Ему захотелось заглянуть на небо (неразличение оттенков значения слова, вносимых приставкой или суффиксом, правильно-взглянуть).

- Мы назначили встречу после дождичка в четверг (искажение образного значения фразеологизма в неудачно сформулированном контексте).

- Прозвучал не грустный, но и не минорный мотив (неверное построение антитезы и выбор антонимов).

- В этом пространстве располагался офис (ошибочный выбор синонима, правильно-помещение).

- Этот писатель написал много замечательных рассказов (тавтология — повторение близких по смыслу слов).

- Дождь шел всю ночь. Дождь даже не собирался заканчиваться (неоправданные повторения слова).

- Когда я вышел на улицу, то встретил своих друзей. Когда мы поболтали, я пошел в школу (однообразие в составлении предложений).

Если умные взрослые способны контролировать свою речь, то у детей это процесс иного рода. Богатый русский язык дает широкий простор для неуемной детской фантазии и творчества.

Детское словотворчество, результат которого хоть и не соответствует языковым нормам, но в полной мере раскрывает, по словам К. И. Чуковского, творческую силу ребенка, его поразительную чуткость к языку.

Особенно часто речевые ошибки можно встретить у младших школьников. Окунаясь с головой в процесс познания, они допускают их, не задумываясь, на ходу исправляют, совершают новые и так постигают все премудрости родного языка.

Самые распространенные у них ошибки в речи — это:

- неправильное склонение по падежам (исполнение мечт);

- неверное употребление слов во множественном или единственном числе (одна качель);

- произвольное словообразование (дватый вместо второй);

- неточное использование предлогов (ходили в концерт).

В целом, допускаемые учащимися речевые ошибки можно подразделить на типы: лексико — стилистические, морфолого — стилистические, синтаксисо — стилистические.

Лексико-стилистические ошибки

К ним относятся повторения слов, употребление их в неточном значении, использование просторечий. Например:

- Ежик смешно пыхтел. Витя налил ежику молока. В комнату забежала собака, и ежик свернулся клубком.

- Мама одела плащ и пошла на работу.

- Полкан плелся взади.

Морфолого-стилистические ошибки

В этой группе — неправильно образованные слова. Например:

- он хотит;

- это ихний;

- работают малярщики;

- идут трудящие;

- крыша текет;

- много делов.

Синтаксисо-стилистические ошибки

Эти ошибки встречаются в словосочетаниях и предложениях из-за перестановки слов, несогласованности между словами, неправильных границ, неверного употребления местоимения. Например:

- Только под ногами шелестела листва.

- Вся компания дружно встретили Новый Год.

- Когда ребята пришли к реке. Там было много народу.

- Папа, когда пришел домой, он был очень уставшим.

Причины речевых ошибок

Почему мы совершаем ошибки в своей речи?

Причинами речевых ошибок принято считать:

- влияние среды;

- низкий уровень речевых навыков;

- индивидуальные особенности речи.

Речь окружающих оказывает влияние и на нашу речь. Это может быть диалектная, просторечная лексика (одежа, скипятить, послабже), а также не всегда соответствующая нормам литературного языка речь средств массовой информации.

Неправильное употребление лексических средств выразительности, непонимание значения употребляемых слов, склонение несклоняемых существительных и неверное согласование с ними прилагательных, ошибки типа “масло масляное”, несочетаемые слова — все это говорит о невысоком уровне речевых навыков.

Индивидуальные особенности речи, связанные с отклонением от норм литературного словоупотребления, могут выражаться в неуместном повторении какого-либо слова или выражения, склонности к использованию иностранных слов в разговоре, постоянном проглатывании слов в предложениях.

Как избежать ошибок в речи

Чтобы ваша речь не резала слух окружающим, попробуйте следующее:

- Изучите разные виды речевых ошибок и постарайтесь от них избавиться.

- Если у вас есть сомнение в правильности того или иного высказывания, лучше переформулируйте его.

- Если вам предстоит речь перед аудиторией, уточните все сомнительные моменты с помощью словарей, толкового, орфоэпического, сочетаемости слов русского языка, антонимов, синонимов, омонимов, иностранных слов и др.

- Больше читайте художественную литературу.

- Общайтесь с образованными людьми, культуре речи которых можно поучиться.