Правила

арифметики во всех позиционных системах

аналогичны, и в двоичной позиционной

системе счисления выполнение арифметических

действий над двоичными числами задается

с помощью таблиц двоичного сложения,

вычитания и умножения. Основной операцией,

которая используется в цифровых

устройствах при выполнении различных

арифметических действий, является

операция алгебраического сложения

чисел,

т.

е. сложения, в котором могут участвовать

как положительные, так и отрицательные

числа. Вычитание легко сводится к

сложению путем изменения на обратный

знак вычитаемого, а операции умножения

и деления также сводятся к алгебраическому

сложению и некоторым логическим

действиям.

Сложение двух

чисел в двоичной системе счисления

выполняется на основе таблицы двоичного

сложения:

0 + 0 = 0,

0 + 1 = 1,

1 + 0 = 1,

1 + 1 = 10.

Двузначная сумма

в последнем случае означает, что при

сложении двух двоичных цифр, равных 1,

в каком-либо разряде двоичного числа

возникает перенос в соседний старший

разряд. Этот перенос должен быть прибавлен

к сумме цифр, образовавшейся в соседнем

разряде.

При сложении

двух многоразрядных двоичных чисел

цифры разрядов суммы формируются

последовательно, начиная с младшего

разряда. Цифра младшего разряда суммы

образуется суммированием цифр младших

разрядов слагаемых. При этом кроме цифры

разряда суммы формируется цифра переноса

в следующий, более старший разряд, если

оба младших разряда единицы. Таким

образом, в разрядах, начиная со второго,

могут суммироваться три цифры: цифры

соответствующего разряда слагаемых и

перенос, поступающий в данный разряд

из предыдущего. Пример сложения двух

многоразрядных двоичных чисел:

1 1 0 1 1 0 1 — первое

слагаемое

+

1

0 0 1 1 1 1

— второе слагаемое

0 1 0 0 0 1 0 — поразрядная

сумма без учета переносов

+

1

1 1 1

— переносы

10 1 1 1

1 0 0 — окончательная сумма

Непосредственно

под двумя слагаемыми записан результат

поразрядного сложения без учета переноса.

В тех разрядах, в которых оба слагаемых

равны единице, поразрядная сумма равна

0. В этих разрядах образовался перенос

в соседний старший разряд, который

отмечен в следующей строке. В результате

сложения строки поразрядных сумм со

строкою переносов получается окончательная

сумма. При сложении поразрядной суммы

с переносами удобно пользоваться

следующим правилом: если в результате

поразрядного суммирования образовалась

группа единиц, расположенных рядом, и

в младший разряд этой группы поступает

перенос 1, то он переводит все единицы

этой группы в нули, а ближайший за рядом

единиц 0 — в 1. Это правило можно

использовать при сложении следующих

чисел:

1 0 1 1 0 1 0 0 1 —

первое слагаемое

+

1

1 0 0 1 1 1 1 1 —

второе слагаемое

0 1 1 1 1 0 1 1 0 —

поразрядная сумма

+

1

1 1 —

переносы

1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 —

окончательная сумма

Использование

этого правила позволяет ускорить

формирование окончательной суммы.

Вычитание

двух чисел в двоичной системе

выполняется

на основе таблицы двоичного вычитания:

0 — 0 = 0,

1 — 0 = 1,

1 — 1 = 0,

10—1 = 1.

Если при поразрядном

вычитании приходится вычитать из нуля

в уменьшаемом единицу в вычитаемом, то

делается заем в соседнем старшем разряде,

т. е. единица старшего разряда представляется

как две единицы данного разряда. Вычитание

в этом случае выполняется в соответствии

с таблицей. Если в соседнем разряде или

в нескольких старших разрядах стоят

нули, то заем делается в ближайшем

старшем разряде, в котором стоит единица.

Эта единица представляется в виде суммы

числа, состоящего из единицы во всех

промежуточных разрядах, в которых

находились нули, и двух единиц в данном

разряде. Далее производится поразрядное

вычитание в соответствии с таблицей.

Естественно, что необходимости в

дополнительном заеме во всех промежуточных

разрядах появиться не может. Например,

при вычитании чисел

1 1 1 0 0 0 1 1 —

уменьшаемое

__1 1

0 1 1 (11) 1 1 — уменьшаемое с учетом заема

1

0 0 1 0 1 1 0 — вычитаемое

0 1 0 0 1 1 0 1 —

разность

В цифровой технике

операция вычитания с использованием

заема практически не применяется (за

исключением отдельных устройств) и

реализуется как алгебраическое сложение

с применением специальных кодов для

представления отрицательных чисел. При

этом операция вычитания сводится к

операции простого арифметического

сложения при помощи обратного и

дополнительного кодов, используемых

для представления отрицательных чисел.

Обратный

код

отрицательных

двоичных чисел может быть сформирован

по следующему правилу: цифры всех

разрядов, кроме знакового, заменяются

на обратные (инвертируются) — единицы

заменяются нулями, а нули единицами. В

знаковый разряд ставится единица

Обратное преобразование из обратного

кода в прямой производится по тому же

правилу. При использовании обратного

кода операция вычитания реализуется

как арифметическое сложение положительного

числа, представленного в прямом коде,

с отрицательным числом, представленным

в обратном коде. Например, при вычитании

из числа 10110 числа 01101 уменьшаемое

представляется как положительное число

в прямом коде 0

10110, а вычитаемое— как отрицательное

число в обратном коде 1

10010. В представлении чисел знаковые

разряды выделены полужирным шрифтом.

При выполнении операции арифметического

сложения над этими числами получаем

алгебраическую сумму

Перенос, возникающий

из знакового разряда, при использовании

обратного кода должен прибавляться в

младший разряд суммы. В данном примере

уменьшаемое по модулю больше вычитаемого,

поэтому алгебраическая сумма положительная

и представлена в прямом коде. При

изменении знаков слагаемых в приведенном

примере на обратные

1

01001 — первое слагаемое в обратном коде

+

0

01101

— второе слагаемое в прямом коде

1

10110 — сумма в обратном коде

результатом

сложения будет отрицательное число и

оно будет представлено в обратном коде.

Дополнительный

код

отрицательных

двоичных чисел может быть сформирован

по следующему правилу: цифры всех

разрядов, кроме знакового, инвертируются,

и в младший разряд прибавляется единица.

Дополнительный код может быть получен

и из обратного путем прибавления единицы

к младшему разряду обратного кода. При

этом в знаковый разряд отрицательного

числа в дополнительном коде ставится

единица. Обратное преобразование из

дополнительного кода в прямой производится

по тому же правилу.

При использовании

дополнительного кода для вычитания

двоичных чисел из предыдущего примера

получим

0

10110 — первое слагаемое в прямом коде

+

1

10011

— второе слагаемое в дополнительном

коде

0

01001 — сумма в прямом коде

При сложении

складываются цифры знаковых разрядов

с отбрасыванием возникающего из этого

разряда переноса. Алгебраическая сумма,

полученная в результате сложения,

является положительным числом и поэтому

представлена в прямом коде. Если знаки

слагаемых меняются на обратные:

1

01010 — первое слагаемое в дополнительном

коде

+

0

01101

— второе слагаемое в прямом коде

1

10111 — сумма в дополнительном коде

то результат

сложения есть отрицательное число и

оно оказывается представленным в

дополнительном коде.

При

алгебраическом сложении двоичных чисел

в образовавшейся сумме возможно

переполнение разрядной сетки, которое

заключается в том, что результат операции

— сумма содержит большее число разрядов,

чем число разрядов в устройстве,

предназначенном для их хранения. Для

выявления переполнения разрядной сетки

используется модифицированный код.

В нем два знаковых разряда и в обоих

разрядах положительные числа содержат

нули, а отрицательные числа — единицы.

Выполнение операций суммирования с

использованием модифицированного

дополнительного или модифицированного

обратного кода производится по

сформулированным выше правилам. Если

результат суммирования содержит в

знаковых разрядах комбинации 01

или 10,

то это служит признаком переполнения

разрядной сетки. Например, при сложении

чисел

00

11011 — первое слагаемое в прямом

модифицированном коде

+

11

01011

— второе слагаемое в дополнительном

модифицированном коде

00

00110 — сумма в прямом модифицированном

коде

Переполнения

разрядной сетки не возникает. Перенос

из старшего знакового разряда

отбрасывается. При сложении чисел 00

10110 и 00

11011

00

10110

+

00

11011

01

10001

в

знаковых разрядах результата суммирования

возникает комбинация 01,

что свидетельствует о переполнении

разрядной сетки и ошибочности

зафиксированного результата. Возникновение

ошибки связано с тем, что при суммировании

положительных чисел перенос из старшего

разряда оказался зафиксированным во

втором из знаковых разрядов. Для

регистрации результата суммирования

в данном примере требуется шесть разрядов

(кроме знаковых). При суммировании

отрицательных чисел также возможно

переполнение разрядной сетки;

11

010011

+

11

100011

10

110110

В

этом случае комбинация 10

в знаковых разрядах указывает на

переполнение разрядной сетки.

Умножение

двоичных многоразрядных чисел

включает

в себя операции — определение знака

произведения и определение его абсолютной

величины. Знаковый разряд может быть

получен суммированием цифр знаковых

разрядов сомножителей без формирования

переноса:

0 + 0 = 0,

0 + 1 = 1,

1 + 0 = 1,

1 + 1 = 0 без формирования

переноса

При несовпадении

цифр получается 1, что соответствует

знаку произведения двух сомножителей

с разными знаками.

Абсолютная

величина значения произведения

определяется путем перемножения чисел

без учета их знаков. Перемножение

многоразрядных двоичных чисел производится

на основе таблицы двоичного умножения

0 x 0 = 0,

0 x 1 = 0,

1 х 0 = 0,

1 х 1 = 1.

При умножении двух

двоичных чисел множимое последовательно

умножается на каждую цифру множителя,

начиная либо с младшей, либо со старшей,

и для учета веса соответствующей цифры

множителя сдвигается либо влево, если

умножение производится, начиная с

младшего разряда множителя, либо вправо,

если умножение производится, начиная

со старшего разряда множителя, на такое

число разрядов, на которое соответствующий

разряд множителя сдвинут относительно

младшего или старшего разряда.

Получающиеся в

результате умножения и сдвига частичные

произведения после суммирования дают

полное произведение. Особенность

умножения двоичных чисел состоит в том,

что частичное произведение может быть

либо сдвинутым на соответствующее число

разрядов множимым, если соответствующая

цифра множителя равна 1, либо нулем, если

соответствующая цифра множителя равна

0:

10111 —

множимое

______1101

— множитель

10111 — первое

частичное произведение

00000 — второе

частичное произведение

10111

— третье частичное произведение

10111_____—

четвертое частичное произведение

100101011

— произведение

Тот же результат

можно получить при умножении, начиная

со старших разрядов множителя:

10111

х

1101

10111

10111

00000

10111

100101011

В цифровых

устройствах процессу суммирования

частичных произведений придают

последовательный характер: формируется

одно из частичных произведений, к нему

с соответствующим сдвигом прибавляется

следующее частичное произведение, к

полученной сумме прибавляется с

соответствующим сдвигом очередное

частичное произведение, и т. д., пока не

окажутся просуммированными все частичные

произведения и не будет получено полное

произведение.

Пример умножения

чисел этим методом:

10111 — четвертое

частичное произведение

101110 — сдвиг

на разряд влево

_10111

— третье частичное произведение

1000101 —прибавление

третьего частичного произведения

10001010 — сдвиг на

разряд влево

00000

— второе частичное произведение

10001010

— прибавление второго частичного

произведения

100010100 — сдвиг на

разряд влево

10111

— первое частичное произведение

100101011 — прибавление

первого частичного произведения

При таком методе

все частичные произведения суммируются

с требуемыми сдвигами друг относительно

друга, благодаря чему образуется ранее

приведенный результат умножения этих

чисел.

При умножении

дробных чисел меньше единицы умножение

удобнее начинать с младшего разряда

множителя. Так, при перемножении дробных

чисел 0,10111 и 0,1101 получим

0,10111: —

первое частичное произведение

0,01011: 1 — сдвиг

на разряд вправо

+

00000:

— второе частичное произведение

0,01011: —

прибавление второго частичного

произведения

0,00101: 11 — сдвиг

на разряд вправо

+

10111:

— третье частичное произведение

0,11100: 11 —

прибавление третьего частичного

произведения:

0,01110: 011 — сдвиг

на разряд вправо

+

10111:

— четвертое частичное произведение

1,00101: 011 —

прибавление четвертого частичного

произведения

0,10010: 1011— сдвиг

на разряд вправо

Если

требуется сохранить все разряды в

произведении, то в разрядной сетке

устройства должно быть предусмотрено

число разрядов, равное сумме числа

разрядов множимого и множителя. Однако

при умножении дробных чисел часто в

произведении требуется иметь то же

число разрядов, что и в множимом. В таком

приближенном представлении результата

не фиксируются цифры разрядов при

сдвигах, выдвигаемые правее вертикальной

штриховой линии, показанной в приведенном

выше примере. Таким образом, цифры

младших разрядов окажутся потерянными

и будет получен приближенный результат

0,100101. Далее отбрасывается последний из

разрядов, и если этот разряд содержит

1, то 1 прибавляется к следующему разряду

для округления результата. Следовательно,

полученный результат 0,10011.

Если

множимое, или множитель, или оба вместе

содержат и целую и дробную части, то

запятые в множимом и множителе не

учитываются, они умножаются как два

целых числа и от полученного произведения

справа отделяются запятой т+п

разрядов,

где п

—

число дробных разрядов множимого, a

m

— число дробных разрядов множителя.

Деление

двоичных многоразрядных чисел

включает

в себя две операции — определение знака

частного и определение его абсолютной

величины.

Знаковый разряд

частного может быть получен, как и

знаковый разряд произведения, суммированием

цифр знаковых разрядов делимого и

делителя без формирования переноса.

Абсолютная величина частного определяется

делением чисел без учета их знаков.

Деление начинается

с того, что от делимого слева отделяется

группа разрядов, причем количество

разрядов в этой группе должно либо

равняться количеству разрядов в делителе,

либо быть на один разряд больше. Если

отделение такой группы возможно, в

старший разряд частного записывается

1, в противном случае в разряд единиц

частного записывается нуль. Если

выявилось, что частное содержит целую

часть, то образуется новая группа

разрядов путем вычитания из выделенной

группы делителя и приписывания к разности

очередной цифры делимого. Если в

результате получилось число, превышающее

делитель, то в частное записывается 1,

в противном случае следующая цифра

будет равна 0.

В дальнейшем

выполняется ряд одинаковых циклов. Если

последняя цифра частного была равна 1,

то новая группа образуется вычитанием

делителя из предыдущей группы и

приписыванием очередной цифры делимого.

Если последняя цифра частного 0, то для

образования новой группы достаточно

приписать к предыдущей группе очередную

цифру делимого. Последняя цифра целой

части частного получается тогда, когда

после определения очередной цифры

частного 1 или 0 в делимом не останется

больше цифр для того, чтобы приписывать

их к разности между предыдущей группой

и делителем или к самой предыдущей

группе. После этого начинается выделение

дробных членов частного. Оно отличается

от вычисления целых членов только тем,

что вместо очередных цифр делимого к

предыдущим группам приписываются нули.

Рассмотрим примеры,

в которых делимое больше и меньше

делителя:

В цифровых

устройствах при выполнении операции

деления так же, как и при выполнении

операции алгебраического сложения,

используется дополнительный и

модифицированный коды. Например, при

делении числа 0,11011 на 0,11101 представляем

делитель в дополнительном коде 00011:

При вычитании

сдвинутые делители представляются в

дополнительном коде.

Для

ускорения деления используется деление

без восстановления остатка.

При

этом способе допускаются как положительные,

так и отрицательные остатки при вычитании

делителя. Если очередной остаток

положителен, то в частное пишется 1, а

на следующем цикле работы делитель

вычитается из сдвинутого на один разряд

влево остатка. Если же очередной остаток

отрицателен, то в частное пишется 0, а

на следующем цикле работы делитель

прибавляется к сдвинутому на один разряд

влево остатку.

Например,

при делении числа N1=

10011 на число N2=0,11001

по способу без восстановления остатка

при переходе к модифицированным

дополнительным кодам получим N1

= 00

10011, N2=00

11001,

—N2=11

100111:

Как видно из

приведенных примеров, деление является

весьма трудоемкой операцией. В ряде

случаев в цифровых устройствах эта

операция заменяется нахождением обратной

величины делителя по специальной

подпрограмме и последующим умножением

делимого на найденную обратную величину

делителя, которая вычисляется приближенно

на основе какой-либо быстро сходящейся

итерационной формулы.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Логические значения, операции, выражения

Код ОГЭ: 1.3.3. Логические значения, операции, выражения

Алгебра логики, логические высказывания

Наука, изучающая формы, методы и законы правильного мышления, называется логикой. Она интересуется не содержанием мышления, а его формой, поэтому ее часто называют еще формальной логикой.

Форма мышления — это способ выражения мыслей или форма, по которой они строятся.

Форма, обозначающая какой–либо объект или отличающий его признак, называется понятием. Примеры понятий: «компьютер», «планета», «длина», «профессия».

Форма, утверждающая или отрицающая что–либо о свойствах понятий и отношений между ними, называется утверждением (высказыванием, суждением). Примеры логических утверждений: «Декодирование — процесс восстановления информации из закодированного представления»; «В двоичной системе используются две цифры: 0 и 1»; «Париж — столица Франции». Утверждения могут быть истинными или ложными. Так, высказывание «Шанхай — столица Франции» является ложным утверждением.

Форма, в которой из двух или нескольких высказываний получают новое утверждение, называется умозаключением. Пример умозаключения: «Периферийные устройства компьютера — это устройства для ввода или вывода информации. Сканер — устройство для переноса текста и изображений с бумаги в компьютер. Следовательно, сканер — периферийное устройство».

Правила, которые должны соблюдаться, чтобы на основании истинных суждений получить истинные выводы, — это законы мышления. Логика изучает эти законы и способы получения новых утверждений на основании уже имеющихся.

Математическая логика использует для установления истинности или ложности высказываний математические методы. Она пользуется специальным символьным языком, подобным языку математики, поэтому ее часто называют символьной логикой.

Алгебра логики — раздел математической логики, в котором методы алгебры используются в логических преобразованиях. Она изучает логические высказывания и методы установления их истинности или ложности с помощью алгебраических методов.

Логическое высказывание — это любое повествовательное предложение, в отношении которого можно однозначно утверждать, что его содержание истинно или ложно. Вопросительные и повелительные предложения не являются логическими высказываниями. Но и не каждое повествовательное предложение является логическим высказыванием. Например, суждение «Лето было очень дождливым» не является однозначным, для утверждения «Существует несколько Вселенных» нельзя однозначно определить истинность; поэтому такие предложения не являются логическими высказываниями (утверждениями).

Таким образом, отличительной особенностью логических высказываний является возможность принимать одно из двух значений — истина и ложь. Истинность или ложность высказывания определяется вне алгебры логики — с помощью наблюдений, научных исследований, практических опытов и т. п.

В алгебре логики различают простые высказывания и сложные (составные), составленные из нескольких простых. Если в высказывании нельзя выделить некую часть, которая не совпадает по смыслу с исходным высказыванием и сама является высказыванием, то оно называется простым высказыванием. Простые высказывания обычно обозначаются латинскими буквами A, B, C и т. д.

Сложные высказывания представляют собой объединение простых высказываний с помощью логических связок. В качестве логических связок используются слова «не», «и», «или», «тогда и только тогда», «если … то». Истинность или ложность получаемых таким образом сложных высказываний определяется значением простых высказываний. Например, из простых высказываний «Офис фирмы находится в Мадриде» и «Офис фирмы находится в Берлине» можно составить сложные: «Офис фирмы находится в Мадриде или Берлине», «Офис фирмы находится в Мадриде и Берлине», «Если офис фирмы находится в Мадриде, то он находится в Берлине». Истинность первого из них означает, что офис фирмы находится в одном из названных городов или же имеются офисы в обоих городах. Ложность его означает, что ни в одном из этих городов офиса нет. Второе составное утверждение истинно тогда, когда в обоих городах имеется офис фирмы. Если же офис существует только в Берлине или только в Мадриде, — второе составное высказывание ложно.

В классической, двузначной алгебре логики логических значений всего два: истина (True) и ложь (False). Им соответствует цифровое представление — 1 и 0. Иногда эти значения записывают как «да» и «нет». Факт истинности или ложности некоторого высказывания А записывают соответственно как А = 1 или А = 0.

Логические операции

В алгебре логики логические связки рассматриваются как логические операции. Они имеют свои названия и обозначения. Результаты применения каждой операции к логическим высказываниям (истинным или ложным) можно представить в виде таблицы. В ней указывают все возможные сочетания значений исходных логических высказываний и истинность или ложность результата. Такие таблицы называют таблицами истинности операции. Обычно в них используют обозначения логических значений 0 и 1 или ложь и истина.

Основные логические операции — отрицание, конъюнкция, дизъюнкция, исключающая дизъюнкция, следование, эквивалентность.

Логическое отрицание (инверсия) — логическая операция, в результате которой из данного высказывания получается новое высказывание — отрицание исходного. Обозначается символически чертой сверху (Ā) или условными обозначениями ¬А, not А, не А (читается «отрицание А», «не А», «А ложно», «неверно, что А»).

Высказывание ¬А ложно, когда А истинно, и истинно, когда А ложно.

Таблица истинности операции отрицания

Если обозначить через А высказывание «Арбуз является ягодой», то ¬А соответствует высказыванию «Арбуз не является ягодой» («Неверно, что арбуз — ягода»).

Отрицание является унарной операцией. Унарная (одноместная) операция — это операция, которая применяется к одному операнду.

Остальные логические операции являются двуместными (бинарными). Бинарная (двуместная) операция — это операция, которая выполняется над двумя операндами.

Логическое умножение (конъюнкция) — операция, соединяющая два или более высказываний при помощи связки «и». Эта связка символически обозначается с помощью знака ∧ и читается «А и В». Для обозначения конъюнкции также применяются знаки: А • В, А & В, А и В, А and В, а иногда между высказываниями не ставится никакого знака: АВ.

Высказывание А ∧ В истинно только тогда, когда оба высказывания А и В истинны. Высказывание А ∧ В ложно только тогда, когда ложно хотя бы одно из высказываний А или В.

Таблица истинности операции конъюнкции

Например, высказывания «Лондон расположен севернее Лиссабона» и «Лондон расположен восточнее Лиссабона» истинны. Тогда истинным будет и составное логическое высказывание «Лондон расположен севернее и восточнее Лиссабона». Высказывания «Лондон расположен не севернее и восточнее Лиссабона», «Лондон расположен севернее и не восточнее Лиссабона», «Лондон расположен не севернее и не восточнее Лиссабона» — ложны.

Логическое сложение (дизъюнкция) — операция, соединяющая два или более высказываний при помощи связки « или». Эта связка символически обозначается с помощью знака v и читается «А или В». Для обозначения дизъюнкции также применяются знаки: А + В, А или В, А or В, А | B.

Высказывание А v В истинно только тогда, когда хотя бы одно из высказываний А или В истинно. Высказывание А v В ложно только тогда, когда оба высказывания А и В ложны.

Таблица истинности операции дизъюнкции

Например, высказывания «Виктор старше Ольги» и «Виктор — однофамилец Ольги» истинны. Тогда истинными будут и составные логические высказывания «Виктор старше Ольги или Виктор — однофамилец Ольги», «Виктор младше Ольги или Виктор — однофамилец Ольги», «Виктор старше Ольги или Виктор — не однофамилец Ольги». Высказывание «Виктор младше Ольги или Виктор — не однофамилец Ольги» — ложно, поскольку ложны оба составляющие его простые высказывания.

Исключающее сложение (исключающая дизъюнкция, строгая дизъюнкция, сложение по модулю два, дизъюнкция строго–разделительная) — логическая операция, соединяющая два высказывания при помощи связки «или», употребленной в исключающем смысле (называется также исключающее «или»). Операция символически обозначается с помощью знака ⊕ и читается «либо А, либо В».

Высказывание А ⊕ В истинно только тогда, когда высказывания А и В имеют различные значения.

Таблица истинности операции строгой дизъюнкции

Например, результат исключающей дизъюнкции двух высказываний «Виктор не старше Ольги» и «Виктор младше Ольги» всегда будет истиной, кто бы из них не был старше.

Логическое следование (импликация) — логическая операция, соединяющая два высказывания при помощи связки «если… то» в сложное высказывание. Операция символически обозначается с помощью знака → и читается «Если А, то В», «А влечет В», «из А следует В», «А имплицирует В». Для обозначения импликации применяются также знаки ⊃ или ⇒. Первое логическое высказывание является условием (посылкой), а второе — следствием (заключением).

Для операции импликации справедливо утверждение, что из лжи может следовать все что угодно, а из истины — только истина. Таким образом, импликация А → В ложна только тогда, когда А истинно, а В ложно (из истинного высказывания следует ложное). Во всех остальных случаях импликация истинна.

Таблица истинности операции импликации

Для высказываний «Луна — спутник Земли» и «Сумма углов треугольника не равна 180°» (первое истинно, второе ложно) составное высказывание «Если Луна — спутник Земли, то сумма углов треугольника не равна 180°» будет ложным. Однако истинными будут высказывания «Если Луна — спутник Земли, то сумма углов треугольника равна 180°», «Если Луна — не спутник Земли, то сумма углов треугольника не равна 180°» и «Если Луна — не спутник Земли, то сумма углов треугольника равна 180°». Этот пример наглядно демонстрирует, что в алгебре логики смысл высказываний не учитывается, а рассматриваются только их истинность или ложность.

Логическое равенство (эквивалентность, следование, двойная импликация, равнозначность) — логическая операция, позволяющая из двух высказываний А и В получить новое высказывание А ≡ В (читается «А эквивалентно B»). Эта операция может быть выражена связками «тогда и только тогда», «необходимо и достаточно», «равносильно». Для обозначения эквивалентности применяются знаки ~, ⇔.

Если оба высказывания имеют различные логические значения, результатом операции эквивалентности всегда будет ложь. Если же оба простые высказывания ложны или оба истинны, то составное логическое высказывание всегда будет истинно.

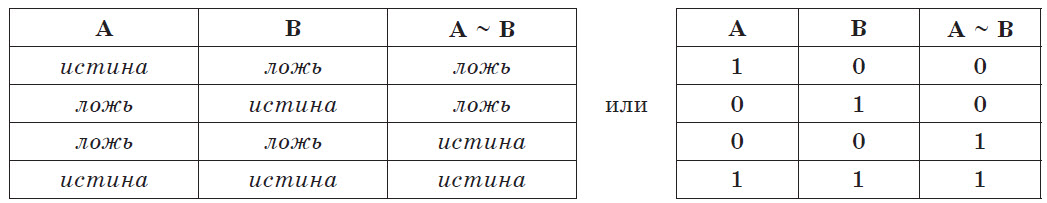

Таблица истинности операции эквивалентности

Для высказываний «Линейное уравнение всегда имеет решение» и «Кит — млекопитающее» их эквивалентность всегда будет истиной, так как оба простые утверждения истинны.

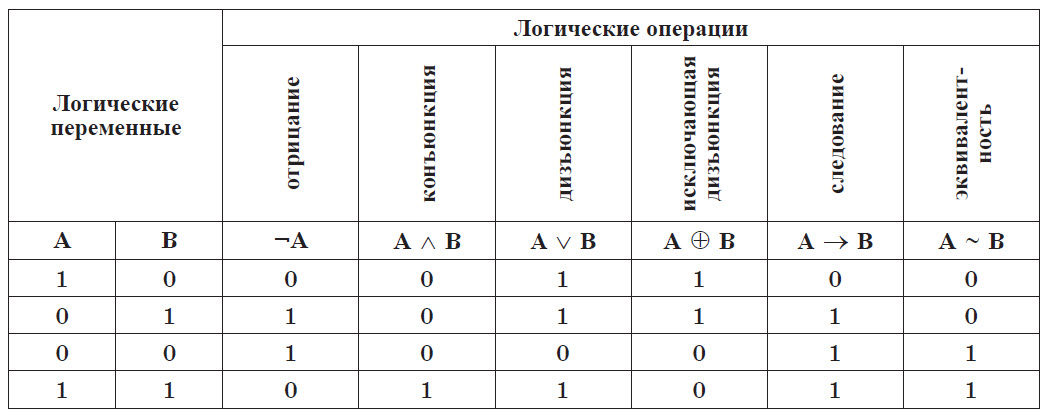

Таким образом, сводная таблица истинности для всех основных логических операций имеет вид:

Логические выражения

Логические высказывания могут быть записаны в виде формул (логических выражений). Логические выражения включают логические переменные, знаки логических операций, логические константы (истина и ложь) и скобки. Логические выражения принимают значения истина или ложь.

Правила построения логических выражений:

- любая логическая переменная или константа (истина и ложь) являются логическим выражением;

- если А — , то ¬А — тоже логическое выражение;

- если А и В — логические выражения, то А ∧ В; А v В ; А ⊕ В; А → В; А ~ В — тоже логические выражения.

Например, A ⊕ истина v В v ложь — логическое выражение; А v ⊕ В v ложь не является логическим выражением.

Логическое выражение, принимающее значение истина при любых значениях входящих в него переменных, называется тождественно–истинным выражением (тавтологией). Например, А v В v ¬А; (А ∧ ¬А) → В.

Логическое выражение, принимающее значение ложь при любых значениях входящих в него переменных, называется тождественно–ложным выражением (противоречием). Например, А ∧ ¬А; В ~ ¬В.

Логическое выражение, принимающее как значение ложь, так и значение истина при разных значениях входящих в него переменных, называется выполнимым выражением.

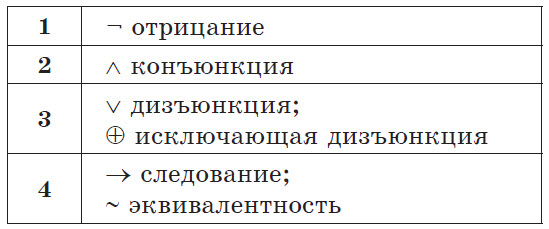

ПРИОРИТЕТ ЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ

Для сложных логических выражений, содержащих несколько логических операций, определен порядок выполнения действий (приоритет): сначала операции отрицания, затем операции логического умножения, потом операции логического сложения и исключающего сложения, последними выполняются операции импликации и эквивалентности. Операции выполняются слева направо. Порядок выполнения может быть изменен с помощью скобок.

Приоритет выполнения логических операций в логических выражениях

Пример 1

Определить порядок выполнения логических операций в выражении.

Вычислить его значение, если А = 1, В = 0, С = 1.

¬А ∧ С v (A ⊕ В) ∧ В

Решение. Первыми вычисляются значения в скобках. Затем выполняются операции по приоритетам: самый высокий приоритет имеет операция отрицания, после нее, как в математике, следуют операции умножения, а затем сложения. Таким образом, порядок будет следующий:

Тогда значение выражения ¬1 ∧ 1 v (1 ⊕ 0) ∧ 0 после вычисления отрицания и выражения в скобках: 0 ∧ 1 v 1 ∧ 0, после операций умножения: 0 v 0. Итог: 0.

Ответ: логическое выражение ложно.

Пример 2

Для каких из приведенных слов истинно следующее высказывание?

(Вторая буква гласная) ИЛИ (Первая буква гласная) И НЕ (Длина имени не больше 5 букв)

1) Олег 2) Марианна 3) Светлана 4) Ольга.

Решение.

- В соответствии с приоритетом выполнения операций сначала нужно вычислить результат операции отрицания: «Длина имени больше 5 букв». Такие имена — Марианна, Светлана.

- Затем необходимо рассчитать результат конъюнкции (связка И) второго и третьего высказываний. Конъюнкция истинна только тогда, когда истинны оба высказывания. Следовательно, нужно выбрать имена, в которых и первая буква гласная, и длина имени больше 5 букв — таких имен среди вариантов нет.

- Результат дизъюнкции (связка ИЛИ) истинен только тогда, когда истинно или одно, или второе, или одновременно оба простые высказывания. Первое простое высказывание истинно для имени Марианна, второе ложно для указанных имен. Таким образом, верный вариант ответа — 2.

Ответ: 2) Марианна.

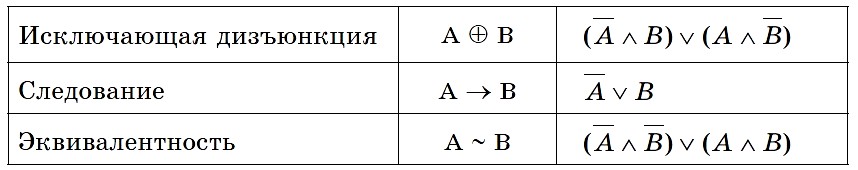

СВЯЗЬ МЕЖДУ ЛОГИЧЕСКИМИ ОПЕРАЦИЯМИ

Между логическими операциями существует взаимосвязь. Операции исключающего «или», следования и эквивалентности можно выразить через операции отрицания, логического сложения и умножения, что отражено в следующей таблице.

Связь между логическими операциями

Поэтому операции отрицания, логического сложения и логического умножения называют основными логическими операциями: их достаточно, чтобы построить любое логическое выражение.

Если логическое выражение содержит только операции отрицания, логического сложения и логического умножения, говорят, что выражение находится в нормальной форме.

РАВНОСИЛЬНЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ

Логические выражения, значения которых совпадают для всех наборов входящих в них переменных, называются равносильными, или эквивалентными.

Чтобы убедиться, что два выражения равносильны, можно построить для них таблицы истинности. Если в таблицах совпадут все значения, значит, выражения равносильны.

Пример 3

Проверить равносильность выражений А ~ E и (Ā ∧ Ē) v (A ∧ E).

Решение. Для проверки следует создать таблицу истинности, содержащую столько строк, сколько возможно наборов значений переменных, входящих в выражение. Для двух переменных (А и E) количество наборов равно четырем. К двум столбцам для значений переменных (А и E) нужно присовокупить количество столбцов, равное количеству операций в выражении. Таким образом, необходимо создать таблицу, содержащую 4 строки и 7 столбцов.

Заполним первые 2 столбца (А и E) всеми сочетаниями значений переменных. Запишем в качестве заголовков столбцов все операции выражения в порядке их выполнения (в соответствии с приоритетами и скобками). Рассчитаем значения этих операций: сначала выражения в скобках, затем результат их сложения.

Последний столбец содержит результирующее значение выражения. Он совпадает с таблицей истинности для операции эквивалентности. Следовательно, выражения равносильны.

Основные законы алгебры логики

Для сложных логических выражений с большим числом переменных определение их истинности путем построения таблиц истинности становится громоздким. В таких случаях применяют способы упрощения выражений. Под упрощением понимают равносильное преобразование выражения к его нормальной форме.

Нормальная форма выражения содержит только операции отрицания, конъюнкции и дизъюнкции и не содержит отрицания выражений и двойных отрицаний.

Для упрощения используют равносильные преобразования, которые иначе называют основными законами алгебры логики.

Тождественные преобразования логических выражений

Для всех тождественных преобразований выполняется закон двойственности: если в формуле преобразования заменить конъюнкцию на дизъюнкцию, дизъюнкцию — на конъюнкцию, значения 1 — на 0, 0 — на 1, то закон, сформулированный для конъюнкции, примет форму аналогичного закона для дизъюнкции, и наоборот.

Прежде всего при равносильных преобразованиях избавляются от отрицания выражений, потом — от логических операций исключающей дизъюнкции, следования и эквивалентности. Затем используют законы алгебры логики для уменьшения количества переменных в выражении.

Пример 4

Выбрать выражение, которое равносильно выражению (A ∧ B) v (Ā ∧ B).

1) A 2) A ∧ B 3) Ā ∧ B 4) B

Решение. В соответствии с законом склеивания (A ∧ B) v (Ā ∧ B) = B, следовательно, исходное выражение равносильно выражению В.

Ответ: 4) В.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ЛОГИЧЕСКИХ ВЫРАЖЕНИЙ

Выражения, которые принимают логические значения (истина или ложь) в результате выполнения операций сравнения (больше >, меньше <, больше или равно ≥, меньше или равно ≤, равно =, не равно ≠), также являются логическими выражениями. Кроме операций сравнения и логических операций такие выражения могут включать функции и алгебраические операции. Приоритет выполнения этих операций таков:

- Вычисление значений функций.

- Выполнение алгебраических операций (вначале возведение в степень, затем умножение и деление, после чего вычитание и сложение).

- Выполнение операций сравнения (в порядке записи).

- Выполнение логических операций (сначала операции отрицания, затем операции логического умножения, потом операции логического сложения, последними выполняются операции импликации и эквивалентности).

Если в логическом выражении используются скобки, то сначала выполняются заключенные в них операции.

Пример 5

Для какого из приведенных ниже значений числа М истинно следующее выражение?

¬М ≥ 10 ∧ M > 3

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4

Решение. В соответствии с приоритетами операций сначала следует выполнить операции сравнения, затем отрицания, а потом — конъюнкцию. Отрицанием высказывания М ≥ 10 является высказывание М < 10. Получим выражение М < 10 ∧ M > 3. Для того чтобы это выражение (конъюнкция) было истинным, должны выполняться (т. е. быть истинными) оба неравенства. Следовательно, значение М должно быть больше 3, но меньше 10. Среди предложенных значений этому условию удовлетворяет только одно — число 4.

Ответ: 4) 4.

Задачи, подобные предыдущему примеру, можно решать и с помощью таблиц истинности.

Пример 6.

Для какого из приведенных ниже значений числа М истинно следующее выражение?

¬М ≥ 10 ∧ M > 3

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4

Решение. Составим таблицу истинности: все операции выражения укажем в столбцах таблицы, все предложенные значения М укажем в ее строках. Рассчитаем значения таблицы:

Последний столбец содержит результат всего выражения. Истинным оно будет только для значения числа М, равного 4.

Ответ: 4) 4.

Пример 7.

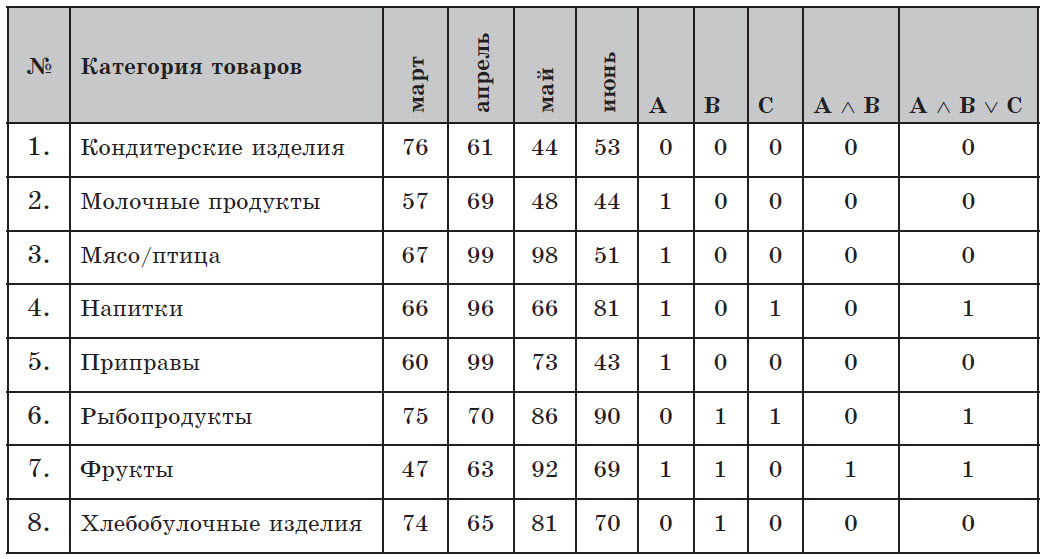

В табличной форме представлены ежемесячные данные о продаже групп товаров за полгода. Сколько групп товаров демонстрировали рост продаж в весенние месяцы или вышли на уровень свыше 80 % в июне?

Решение. Переформулируем условие задачи: необходимо найти группы товаров, для которых (Март < Апрель) ∧ (Апрель < Май) v (Июнь > 80).

Введем обозначения:

А = (Март < Апрель)

В = (Апрель < Май)

С = (Июнь > 80)

Тогда выражение можно записать как А ∧ В v С.

Логическое выражение состоит из одной конъюнкции и одной дизъюнкции. Значение выражения конъюнкции истинно только тогда, когда истинны оба составляющие его простых выражения ((Март < Апрель) и (Апрель < Май)). Значение выражения дизъюнкции будет истинным, если хотя бы одно из составляющих его простых высказываний будет истинным.

Составим таблицу истинности для исходных данных.

Логическому выражению удовлетворяют 3 записи — 4–я, 6–я и 7–я.

Ответ: 3.

Конспект урока по информатике «Логические значения, операции, выражения».

Вернуться к Списку конспектов по информатике.

Прежде чем говорить о физическом смысле арифметических операций напомним основные понятия арифметики:

Операнд – величина, представляющая собой объект операции.

Операции определяют действия, которые надо выполнить над операндами (+, –, ×, :).

Сложение (прибавление) — одна из основных операций (действий) в разных разделах математики, позволяющая объединить два объекта (в простейшем случае — два числа). Более строго сложение — бинарная операция, определённая на некотором множестве, элементы которого мы будем называть числами, при которой двум числовым аргументам (слагаемым) a и b сопоставляется итог (сумма), обычно обозначаемый с помощью знака «плюс»: a + b.

Вычитание – действие, обратное сложению (См. Сложение); задачей В. является определение одного из двух слагаемых, когда даны сумма и другое слагаемое. Данная сумма называется уменьшаемым, данное слагаемое — вычитаемым, результат действия — разностью. В области положительных чисел В. не всегда выполнимо (из меньшего числа нельзя вычесть большее). Это обстоятельство является формальным поводом для введения в арифметику нуля и отрицательных чисел; в расширенной таким образом числовой области В. всегда однозначно выполнимо.

Умножение – операция образования по двум данным объектам а и b, называемым сомножителями, третьего объекта с, называемого произведением. Умножение обозначается знаком «×» (ввёл англ. математик У. Оутред в 1631) или «•» (ввёл нем. учёный Г. Лейбниц в 1698); в буквенном обозначении эти знаки опускаются и вместо а × b или а • b пишут ab. Умножение имеет различный конкретный смысл и соответственно различные конкретные определения в зависимости от конкретного вида сомножителей и произведения. Умножение целых положительных чисел есть, по определению, действие, относящее числам а и b третье число с, равное сумме b слагаемых, каждое из которых равно а, так что ab = а + а + … + а (b слагаемых). Число а называется множимым, b – множителем.

Деление – действие, обратное умножению (См. Умножение); заключается в нахождении одного из двух сомножителей, если известны произведение и др. сомножитель. Т. о., разделить а на b — это значит найти такое х, что bx = а или xb = а. Результат Д. х называется частным, или отношением, a и b. Заданное произведение а называется делимым, а заданный множитель b — делителем. Для обозначения Д. употребляют знаки двоеточия (а : b) или горизонтальной (иногда наклонной) черты (a/b).

Натуральные числа (естественные числа) — числа, возникающие естественным образом при счёте. Последовательность всех натуральных чисел, расположенных в порядке их возрастания, называется натуральным рядом. Существуют два подхода к определению натуральных чисел — это числа, возникающие при: подсчёте (нумерации) предметов (первый, второй, третий) или при обозначении количества предметов (нет предметов, один предмет, два предмета). В первом случае ряд натуральных чисел начинается с единицы, во втором — с нуля. Не существует единого для большинства математиков мнения о предпочтительности первого или второго подхода (то есть считать ли ноль натуральным числом или нет). В подавляющем большинстве российских источников традиционно принят первый подход.

Нуль – (нем. Null, от латин, nullus – никакой). Арабская цифра, сама по себе, ничего не значащая, но показывающая отсутствие того разряда цифр (в нумерации), на месте которого она стоит (правильнее сказать отсутствие цифр в разряде – авт.); поставленная после значащих цифр обозначает десятки, сотни, тысячи и т. д.

Для простоты будем рассматривать действия с натуральными числами.

***

Хотя математика является всего лишь языком физики, практически все математики давно забыли об этом и провозгласили математику царицей наук, стоящей даже выше физики. Поэтому мы предлагаем вашему вниманию давно забытые математиками физические основы арифметических операций и причины, по которым математики иногда вполне обоснованно нарушают их в пользу своих математических абстракций. Однако при этом сами математики, как это ни странно, уже не в состоянии объяснить правомерность своих же собственных правил по причине отрыва от физики.

В природе количество предметов изменяется либо в процессе физико–химических взаимодействий материи, либо в результате её механического движения. При этом любое изменение количества предметов должно строго соответствовать закону сохранения материи и энергии, что подразумевает изменение количества в строгом соответствии с реальными физическими действиями с ними.

В арифметике определение общего количества предметов осуществляется путём их сквозной нумерации (счёта) с присвоением каждому последующему элементу счёта порядкового номера на единицу большего, чем предыдущий. При этом сам процесс счёта фактически представляет собой операцию сложения, простейшим слагаемым которого является одна единица счёта или нумерации. А суммой является последний порядковый номер счёта.

Совершенно очевидно, что сквозная нумерация не зависит от любых внутренних перестановок предметов внутри их общей суммы в любом их сочетании и количестве, что и определяет все известные свойства сложения и их соответствие законам природы. На этих физических свойствах собственно и основаны все остальные арифметические операции, являющиеся всего лишь различными алгоритмами сложения или обратного ему действия вычитания.

Таким образом, сложение является базовой операцией определения количества чего–либо в природе.

В математике существуют также более сложные математические операции: возведение в степень, извлечение корней, логарифмы, экспоненты и т.д. Однако все они так или иначе построены на простейших арифметических операциях, т.е. в конечном итоге на базовом сложении, что отражено в определении их количественного результата «столбиком».

Таким образом, базовой арифметической операцией, лежащей в основе всех математических операций, является операция сложения, физической основой которой является сквозная нумерация или счёт.

Рассмотрим физический смысл простейших арифметических операций на примере операций с нулём, которым обозначают отсутствие количества предметов счёта и действий с ним, т.к. именно такие операции и вызывают наибольшее количество вопросов по физическому смыслу арифметических операций.

Итак, обо всём по порядку.

Сложение. По определению общая сумма должна определяться общим счётом, т.е. последовательной нумерацией предметов счёта, содержащихся, как минимум в двух числах, что определяет свойство бинарности сложения. При этом в случае сложения одного значащего числа с нулём свойство бинарности формально нарушается, т.к. нуль – это символ, обозначающий отсутствие числа. Однако вопреки официальному определению сложения и в частности свойству бинарности, суммой в математике однозначно признаётся даже один единственный значащий операнд, о чём свидетельствует существующее сложение с нулём:

0 + Х = Х + 0 = Х

По официальной версии один операнд просто не с чем складывать. Однако физически даже один операнд имеет собственную сквозную нумерацию, конечный номер которой определяет его собственную сумму. Она же фактически является и общей суммой операции сложения с нулём, если уж признавать такую не бинарную операцию с нулём правомерной. Однако, как это ни странно, официальная математика отрицает это вполне правомерное физическое объяснение свойства бинарности в операциях сложения с нулём.

Рис. 6.1.1

На рисунке (6.1.1) показано, что сумма нуля со значащим операндом, представляющим собой мешок с деньгами, равна собственному счёту денег в мешке при любом порядке сложения этих операндов. Некоторые наши оппоненты утверждают, что результат такой фактически несостоявшейся операции с бездействующим и беспредметным нулём не может считаться результатом самой операции, как таковой, т.к. она не состоялась.

Но во–первых, при этом сохраняется результат сквозного счёта значащего операнда.

А, во–вторых, результат – это итоговое знание существующей реальности, которое включает в себя, в том числе и знание того, состоялось ли что–то или не состоялось.

Что касается бинарности, то даже, если единственный значащий операнд представляет собой одну единственную единицу счёта, например, одну монету, то и это теоретически не отменяет суммарного итога такой не бинарной операции, поскольку одна единица счёта одновременно является первичным структурным элементом суммы. А поскольку конечность деления материи на сегодняшний день наукой не установлена, то вопрос бинарности это ещё и вопрос выбора единиц измерения или масштаба счёта. Даже одиночные предметы перестают быть единицами счёта при изменении его масштаба.

Таким образом, бинарность в физике – это всего лишь вопрос выбора единиц измерения предметов счёта, а в математике – масштаба единиц счёта, мельчайшая из которых в любом случае является элементом счёта и соответственно первичным структурным элементом суммы.

Некоторые математики не видят нарушения свойства бинарности в операциях сложения с нулём совсем по другой причине. Они считают нуль таким же полноправным числом, как и значащие числа, а значит и полноправным операндом операции сложения. Однако не меньшее количество математиков так не считают. Но математика, как язык физики, не может опираться на личные предпочтения математиков. Поэтому здесь и далее мы будем исходить только из физических соображений.

Число – это не просто второе лингвистическое название, т.е. синоним операнда. Физически любое число отражает количество предметов. И хотя официально цифры в математике не считаются числами, количество заложено также и во все цифры от 1 до 9, кроме нуля. Нуль – это единственная цифра, или символ, обозначающий отсутствие количества по определению. Следовательно, физически, а значит и математически нуль – это не число. Нуль – это цифра, символизирующая отсутствие чего–либо, т.е. это символ несуществующей сущности, в том числе и несуществующего действия.

Но дело вовсе не в названии. Даже если назвать нуль числом, он так и останется особым, пустым «числом», обозначающим пустой операнд, не способный ничего изменить ни в какой операции. В представленной выше иллюстрации (см. Рис. 6.1.1) таким пустым операндом является сам мешок, который не способен изменить общий счёт денег, задействованных в операции. Можно, конечно, дорисовать нуль или нулевой пустой мешок и в правой части равенств, изображённых на рисунке (6.1.2), однако на суммарном количестве денег это никак не отразится. Поэтому в правой части пустые мешки, эквивалентные пустому числу нуль, мы просто опускаем.

Рис. 6.1.2

То же самое можно принципиально сделать и в левой части, в которой пустой мешок или нуль сохранён исключительно только для обозначения последовательности математических преобразований исходного выражения, в результате которых его члены могут и обнуляться, в том числе. При этом в математике нулевые члены без каких–либо противоречий физическому счёту могут быть опущены только в операциях сложения и вычитания.

В умножении принципиально такая же операция опускания одинаковых членов выполняется делением на одинаковые члены, что уже принципиально отличается от простого «опускания» и соответственно называется несколько другим словом — «сокращение». Причём в отношении нулевых членов эти различия принципиально одинаковых действий над принципиально одинаковыми операциями, опирающимися на общее базовое сложение, необъяснимы с физической точки зрения.

Если в сложении и вычитании сократить или просто опустить нулевые операнды можно безо всяких последствий для итогового счёта или суммы, то в умножении и делении просто так без последствий избавиться от несуществующих операндов, обозначенных нулём, не получится. Существующее умножение на нуль совершенно не естественным, т.е. не физическим образом обнуляет весь предыдущий счёт, а сокращение или деление на нуль в математике вообще запрещено, что противоречит физическому смыслу базовой операции сложения! Ё!

Более подробно мы рассмотрим это вопрос ниже в разделе «умножение» и «деление».

Вычитание — обратно сложению. В вычитании ничего не значащая по определению цифра – нуль также не считается нарушением свойства бинарности:

Х — 0 = Х + (–0)) и (0 — Х = 0 + (–Х)

Справедливость этих равенств не зависимо от свойства бинарности проиллюстрировано на рисунке (6.1.3). Конечно же, последнее равенство на рисунке (6.1.3) можно представить, как мешок с деньгами со знаком минус или как пустой мешок, что означает мнимое число денег, т.е. долг. Тем не менее заметим, что вернуть–то в любом случае нужно положительное количество денег. Следовательно, мнимое отрицательное число долга количественно по абсолютной величине равно значащему операнду, что и отражено в последнем равенстве на рисунке (6.1.3) без знака минус.

Рис. 6.1.3

На рисунке (6.1.4) символическая запись долга показана в виде мнимого отрицательного мешка с деньгами в верхнем равенстве или в виде пустого мешка в нижнем равенстве. Это вопрос всего лишь условных обозначений, но никак не физики процесса.

Рис. 6.1.4

Но даже формальное нарушение свойства бинарности в базовом сложении и вычитании с нулём – это ничто по сравнению с физическими противоречиями арифметических операций умножения и деления с нулём. Несмотря на то, что эти операции ничем принципиально не отличаются от базовой для них операции сложения, пустое число нуль в них является настолько значимым, что только он один целиком и полностью определяет результат счёта даже для значимых операндов.

Итак, перейдём к физическому смыслу операций умножения и деления на нуль.

Умножение. По определению умножение – это сложение одинаковых операндов равных по величине умножаемому в количестве равном множителю.

Как видно, по своему физическому смыслу операция умножения, которую можно представить в виде сложения одинаковых операндов, ничем принципиально не отличается от операции базового сложения. Однако если в сложении и вычитании нуль не влияет на конечный результат, то в результате операции умножения значащего числа с нулём получается нуль, что совершенно необоснованно с физической точки зрения:

Х * 0 = 0 * Х = 0

Можно показать, что если нуль обозначает величину умножаемого (0 * Х), то аналогия классического умножения с нулём, как алгоритма повторяющегося сложения, в котором есть (Х) одинаковых нулевых слагаемых со сложением, хотя бы формально сохраняется:

0 * Х = 0 + 0 + … + 0 = 0

Это является самым распространённым в математике формальным доказательством нулевого результата при умножении на нуль. А формальность этого доказательства заключается в следующем:

Во–первых, повторение несуществующей сущности возможно только абстрактно математически. В реальной действительности, как ничто ни повторяй, ничто и получится. Точнее ничего не получится. Поэтому нулевой символ, обозначающий отсутствующую сущность, так и останется единственным и не повторённым, причём только в начальных условиях операции, т.к. саму операцию с нулём следует считать не состоявшейся. А результат этой не состоявшейся операции ничем не будет отличаться от результата операции базового сложения с нулём:

0 + Х = 0 * Х = Х

Во всяком случае значащий операнд x, присутствующий в исходных условиях игнорировать, как ничего не значащий 0, нельзя. Тем более что раз операция не состоялась, то с (х) в итоге ничего не может произойти в принципе.

Во-вторых, само по себе не повторение должно оставлять всё, что есть без изменения, т.к. нет никаких физических оснований считать, что ни разу не повторённый значащий операнд вдруг исчезает, превратившись в нуль, безо всяких действий над ним. При этом, чтобы факт несостоявшейся операции никого не смущал, операцию с бездействующим нулём целесообразно считать вполне состоявшейся охранной операцией по запрещению действия, хотя бы в противовес официальному физическому беспределу по необоснованному уничтожению значащих операндов при умножении их на нуль. В этом случае, операция умножения числа на нуль будет строго соответствовать базовой операции сложения с нулём:

Х + 0 = Х * 0 = Х

Но молчат математики, нет у них вразумительного объяснения, что это за странное правило такое и откуда оно взялось.

В-третьих, повторение нуля (0 * Х = 0 + 0 + … + 0 = 0) не только не возможно физически, о чём говорится в пункте 1. Это противоречит результату не повторения значащего операнда (Х * 0 = Х), т.е. фактически переместительному свойству умножения. Следовательно, более правдоподобной является охранная операция по запрещению действия с нулём, т.е. с ничем, в результате которой сохраняется (охраняется) значащий операнд (Х * 0 = Х). А невозможность повторения незначащего операнда не отменяет значащий операнд, присутствующий в начальных условиях.

В–четвёртых, поскольку, как показано в первых двух пунктах, в операциях умножения и деления на нуль символ нуля физически не соответствует своей ничтожной физической сущности не только количественно, но и в качестве действия, то очевидно, что в этих операциях он наделён в классической физике не свойственными для него качествами действия искусственно вопреки своему определению.

Очевидно, что физически бездействие нуля в умножении не должно принципиально отличается от бездействия нуля в базовом для умножения сложении. Поэтому в результате умножения с нулём точно также, как и при сложении с нулём, а также при умножении с единицей, которая всего лишь оставляет то, что есть в единичном экземпляре, что также эквивалентно бездействию не только нуля, но и единицы, физически должен получаться именно значащий операнд:

Х * 0 = 0 * Х = Х * 1 = 1 * Х = Х

Причём это не противоречит ни физическому смыслу базового сложения, ни определению умножения, в котором естественно для классической арифметики не оговаривается эквивалентность умножения на нуль и единицу, ни определению нуля и единицы. Дело в том, что эквивалентность умножения на нуль и на единицу вовсе не означает физического равенства нуля и единицы. Равны только результаты операций с их участием. Но и в этом также нет никаких противоречий.

Оставить всё, как есть при умножении на ничего не значащий нуль – это абсолютно то же самое, что и оставить то, что есть в единственном экземпляре при умножении на вполне значащую единицу.

Всё выше сказанное относится, в том числе и к делению на нуль (Х / 0 = Х), что будет показано ниже в разделе «деление». А пока покажем правомерность физического умножения на нуль в нашей версии на конкретном примере.

Умножение с нулём, эквивалентное умножению на единицу, а также переместительное свойство умножения, совершенно очевидно следует из сквозной нумерации базового сложения ячеек одной и той же таблицы. Естественно, что от перемены мест сомножителей, роль которых играют столбцы и строки таблицы, общее количество её ячеек, определяющееся её сквозной нумерацией, не изменится. Именно так в официальной арифметике популярно объясняют переместительное свойство умножения детям. За исключением, конечно же, умножения с нулём, о чём мы поговорим ниже.

Итак, пусть имеется таблица, состоящая из (х) строк и (у) столбцов. В качестве исходных данных условимся также, что строка должна состоять как минимум из двух ячеек по горизонтали, а столбец из двух ячеек по вертикали. В противном случае количество строк или столбцов равно нулю. Это, кстати, общепринятое понимание строк и столбцов. Например, в кроссвордах строку, состоящую из (n) букв никто не называет буквами, расположенными в (n) столбцах, а вертикальную надпись никто не называет буквами, расположенными в (n) строк. Математика, конечно не кроссворды, но логика, тем не менее, вещь упрямая и универсальная.

Общее количество ячеек таблицы (N) в полном соответствии с определением умножения, основанном на базовом сложении равно:

N = х * у = у * х

Далее

1. Квадрат — равносторонний четырехугольник,

у которого стороны попарно параллельны.

2. Безбилетным считается пассажир,

который не имеет никаких проездных

документов, а также тот, который не

прокомпостировал свой проездной талон

до следующей после его входа в

транспорт остановки. (Из объявления

в трамвае.)

3. Кража — тайное похищение какого-либо

имущества.

4. Кандидат — лицо, выдвигаемое для

избрания в депутаты.

5. Домохозяйка — это не профессия.

6. Ядовитыми растениями называются

растения, содержащие ядовитые

вещества.

7. Вычитание — операция, обратная сложению

9. Альт — низкий детский голос.

10. Обвиняемый — лицо, в отношении которого

в установленном законом порядке принято

постановление о привлечении его к

следствию в качестве обвиняемого

11 Сделка — действие, направленное на

установление, изменение или прекращение

гражданских прав и обязанностей.

12. Допрос — следственное или судебное

действие, состоящее в получении от

свидетеля или потерпевшего устного

показания об известных ему обстоятельствах

данного дела.

13. Голография — это метод получения

объемного изображения объекта,

основанный на использовании голографических

средств.

7. Проверьте правильность приводимых ниже определений. Укажите, в чем состоит ошибка в неправильных определениях.

1. Прямая — кратчайшая линия между

точками.

2. Планета — небесное тело, вращающееся

вокруг солнца.

3. Человек — это звучит гордо.

4. Аудитория — помещение для лекций.

5. Феодал — крупный землевладелец.

6. Кит — рыба, превосходящая остальных

своими размерами.

7. Химия есть наука, которую преподает

мой дядя.

8. Бином Ньютона есть то, что я никак не

могу понять.

9. Остров — часть суши, со всех сторон

окруженная водой.

10. Простое число есть число, которое,

кроме единицы и самого себя, не имеет

других делителей.

11. «Человек — смеющееся животное» (Аль

Фараби).,

8. Правильно ли построены определения?

1. Озеро — замкнутый в берегах большой

естественный водоем с пресной водой.

2. Философ — это человек, разрабатывающий

научную методологию.

3. «Материализм — теория, которая

рассматривает вселенную как нечто,

состоящее только из твердых объектов».

(Определение материализма, данное

американским философом Роном Хаббардом

в книге «Дорога к счастью» ).

4. Как известно, категориями называются

такие понятия, в которых отражаются

и фиксируются действительные связи и

отношения наиболее широкой общности.

5. Что такое возможность? — Потенциальная

действительность. Что такое

действительность? — Реализованная

возможность.

6. Прекрасное есть закон в его ограниченном

временем, пространством и конкретной

исторической формой проявления.

7. Сущность — это суть вещи, выражающая

её существенные признаки.

8. Дадаизм — художественное хулиганство.

9. Человек — это живое существо, имеющее

мягкие мочки ушей.

10. Метагалактика — это совокупность

звездных систем-галактик, движущихся

в наблюдаемой нами части Вселенной.

11. Либеральный человек — это человек,

имеющий либеральные убеждения.

12. Преступление — предусмотренное

уголовным законом общественно опасное

действие, посягающее на общественный

или государственный строй, систему

хозяйства, собственность, личность,

политические, трудовые, имущественные

и другие права граждан, а равно иное,

посягающее на правопорядок общественно

опасное действие, предусмотренное

уголовным законом.

13. Бразилия — страна неожиданностей.

14. «Пространство как философская

категория обозначает универсальную

структуру (порядок) взаиморасположения

и протяжения материальных объектов в

их существовании, движении и развитии.

Время как философская категория

обозначает универсальную структуру

(порядок) необходимой смены событий,

последовательности и деления процессов

и объектов в их существовании, движении

и развитии» (Очерки по диалектическому

материализму. М., 1988. С. 104—105).

15. «Человек — животное, способное к

совершению купли и продажи»

(Аль-Фараби).

16. Ёж — это существо, колючее на ощупь.

17. Документ по уголовному или гражданскому

делу — это письменное доказательство,

которое заверено компетентным органом

вустановленном законом порядке и

содержит необходимые реквизиты (дату

выдачи, указание организации или

органа, выдавшего документ, подпись

должностного лица и т. д.).

18. Ночное время — это время с 22 до 6 часов

по местному времени.

19. Возможность «есть то, что существенно

для действительности, но она существенна

таким образом, что она вместе с тем есть

только возможность; возможность есть

абстрактный момент действительности».

(Философская энциклопедия. Т. 1. Ст.

«Возможность».)

20. «Душа — то, что у человека болит, когда

тело здорово» (Андрей Кураев).

21. Притвориться — принять вид, не

соответствующий действительности.

22. Глагол — самая огнепышащая, самая

живая часть речи, В глаголе струится

самая алая, самая свежая, артериальная

кровь языка,

23. Противозаконное действие — это

действие, запрещенное законом.

24. Прибыль — разница между выручкой

предприятия за реализованную продукцию

и издержками на ее производство.

25. Комар — мелкое двукрылое насекомое

с тонким тельцем, больно кусающееся.

26. Отрицание является функтором, которым

просто отрицается определенное

высказывание.

10

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ АНАЛИТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Найдите в периодической печати или художественной литературе пример доказательства или опровержения (2-3страницы) и проанализируйте его: найдите тезис, выделите и охарактеризуйте аргументы, определите их связь с тезисом и их корректность.

МАТЕРИАЛ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Семинар № 1. Понятие. Логические операции с понятиями

I.Вопросы для подготовки:

- Что такое понятие? Содержание и объем понятия.

- Соотношения между сравнимыми понятиями, изображение их с помощью кругов Эйлера.

- Операции обобщения и ограничения понятия.

- Определение понятия как логическая операция; правила ее осуществления.

- Операция деления понятия, правила ее осуществления.

II.Практические задания

Задание № 1

Определите соотношения между понятиями и изобразите их с помощью круговых схем:

- Христианство, православие, религия.

- Берёза, липа, дерево, лиственное дерево.

- Друг, враг.

- Рассказ, рассказ М. Шолохова, новелла, повесть, литературное произведение.

- Милиционер, токарь, студент-заочник.

- Имя собственное, существительное, одушевлённый предмет.

- Верующий, неверующий.

- Писатель, учёный.

- Час, минута, секунда.

- Самолёт, реактивный самолёт, реактивный двигатель.

Задание № 2

Обобщите и ограничьте понятия:

- Автомобиль

- Озеро

- Стихотворение

- Писатель

- Сосна

- Золото

- Кислород

- Хирург

- Контрольная работа

- Шкаф

Задание № 3

Установите правильность определения и в случае ошибки укажите, какое правило определения нарушено

- Квадрат – равносторонний четырехугольник, у которого стороны попарно параллельны.

- Медицина – наука, изучающая человеческие болезни.

- Вычитание – операция, обратная сложению.

- Безличными называются предложения, сказуемое которых не допускает при себе подлежащего.

- Ядовитыми растениями называют растения, содержащие ядовитые вещества.

- Футуризмом называют одно из декадентских художественных течений XX века.

- Феодализм – общественный строй, основанный на эксплуатации.

- Оговор – показание свидетеля, ложно изобличающее другое лицо в совершении преступления.

Задание № 4

Установите правильность деления и в случае ошибки укажите, какое правило деления нарушено

- Договоры делятся на устные, письменные и безвозмездные.

- Понятия делятся на единичные и общие.

- Животные делятся на позвоночных, беспозвоночных и млекопитающих.

- Удочка делится на удилище, лесу, поплавок, грузило, поводок и крючок.

- «Читающих было два рода: старожилы из местной интеллигенции, – их было большинство, – и люди из простого народа» (Пастернак Б.П.).

- Художник может быть живописцем, портретистом или пейзажистом.

- Политический режим различных государств может быть демократическим и недемократическим.

- К ценным бумагам относятся акции и чеки.

Семинар № 2. Индуктивные и дедуктивные умозаключения

I.Вопросы для подготовки:

- Умозаключение как форма речемыслительной деятельности. Классификация умозаключений.

- Индуктивные умозаключения и их виды.

- Дедуктивные умозаключения, их классификация.

- Простой категорический силлогизм: состав, правила построения и проверка.

II.Практические задания

Задание № 1

Сделайте полный разбор силлогизма: укажите заключение и посылки, средний, меньший и больший термины, меньшую и большую посылки. Изобразите в круговых схемах отношение между терминами

- Лицо, совершившее кражу, привлекается к уголовной ответственности. Обвиняемый совершил кражу, поэтому он привлечён к уголовной ответственности.

- Любой материальный объект может существовать только благодаря взаимодействию его элементов. Атом – материальный объект, значит, он может существовать только благодаря этому взаимодействию.

- Федеральное Собрание РФ состоит из двух палат и является постоянно действующим органом. Значит, некоторые постоянно действующие органы стоят из двух палат.

- Доказательство, полученное с нарушением закона, не имеет юридической силы. Данное доказательство не имеет юридической силы, потому что оно получено с нарушением закона.

- Каждый участник общей долевой собственности имеет право на чуждение своей доли другому лицу. Р. не является участником общей долевой собственности, так как он не имеет права на отчуждение своей доли другому лицу.

- Суждение «Некоторые птицы не являются перелётными» не обращаются, так как оно является частноотрицательным, а частоотрицательное суждения не обращаются.

Задание № 2

В условной посылке укажите основание и следствие, сделайте вывод, определите модус, постройте схему

- Если туман не рассеется, вылет будет задержан. Вылет не задержали.

- Договор был бы заключён, если бы между договаривающимися сторонами было достигнуто соглашение. Однако договор заключён не будет.

- Обмен жилого помещения не допускается, если он носит корыстный или фиктивный характер. Данный обмен носит фиктивный характер.

- Ни одно предприятие, цех, участок, производство не могут быть приняты и введены в эксплуатацию, если на них не обеспечены здоровые и безопасные условия труда. Сборочный цех может быть принят и введён в эксплуатацию.

- В состав суда, рассматривающего уголовное дело, не могут входить лица, если они состоят в родстве между собой. Р. и П. – родственники.

- Если граждане моложе 16 лет не являются лицами, участвующими в деле, или свидетелями, то они не допускаются в зал судебного заседания.

Задание № 3

Сделайте вывод из посылки разделительно – категорического умозаключения, определите модус, постройте его схему, укажите вид дизъюнкции: строгая или нестрогая, полная или неполная

- Доказательство бывает прямым или косвенным. Это не прямое доказательство.

- Правонарушения делятся на преступления и проступки. Данное правонарушение – проступок.

- Выдвинутая гипотеза доказывается или отвергается. Данная гипотеза доказана.

- Покупатель, которому продана вещь ненадлежащего качества, если её недостатки не были оговорены продавцом, вправе по своему выбору потребовать или замены вещи, определённой в договоре родовыми признаками, вещью надлежащего качества, либо соразмерного уменьшения покупной цены, либо безвозмездного устранения недостатков вещи продавцом, или возмещения расходов покупателя на их исправление, либо расторжение договора с возмещением покупателю убытков. Покупатель потребовал замены вещи.

Задание № 4

Укажите умозаключения полной и неполной индукции, в последней определите степень вероятности обобщения («маловероятно», «равновероятно», «более вероятно, чем нет», «весьма вероятно»). Выделите умозаключения по аналогии

- Для выступления с докладами на общеинститутской студенческой конференции подготовились 6 членов кружка по философии: Алексеев, Борисова, Круглов, Морозов, Константинов и Новиков. Студент Алексеев выступил с докладом на пленарном заседании. Студенты Борисова, Круглов, Морозов, Константинов и Новиков выступили с докладами на секциях. Таким образом, все члены кружка по философии, приготовившие доклады, выступили на конференции.

- На первом курсе института 8 студенческих групп. Анализ итогов сессии показал, что студенты 1-, 2-, 3-, 8 – й групп успешно сдали все экзамены. На этом основании был сделан вывод о том, что все студенты первого курса успешно сдали все экзамены.

- В 1581 г. Ермак начал освоение Сибири. В 1639 г. Иван Москвитин достиг Охотского моря и первым из европейцев увидел с востока Тихий океан. В 1648 г. Семен Дежнев вместе с Поповым проплыл от устья Колымы в Тихий океан, обогнул Чукотский полуостров, открыл пролив между Азией и Америкой.

- Всё это говорит о том, что наши соотечественники ещё в XVI – XVII вв. прокладывали морские пути, обследовали далёкие северные просторы.

- При освобождении бойцами ОМОН заложников, захваченных преступниками, в завязавшейся схватке один бандит был убит, двое ранены, остальные сдались. Ни один из заложников не пострадал. Таким образом, все заложники были освобождены, бандиты обезврежены.

- Осматривая место происшествия, где выстрелом из охотничьего ружья был убит гр –н Петухов, следователь нашёл пыж. Он оказался самодельным, изготовленным из обрывка газеты. Развернув его, следователь убедился, что он сделан из клочка бумаги, оторванного от газеты «Труд». У. Савельева, подозреваемого в убийстве, при обыске изъяли ружьё и патроны. При вскрытии последних были изъяты пыжи. Они оказались самодельными и изготовленными из газеты «Труд». Следователь развернул все пыжи и приложил один к другому по линии отрывов. В результате удалось составить около ¾ листа газеты. Следователь решил проверить, не совпадает ли с отобранными пыжами и тот, который был найден на месте убийства. Оказалось, что и этот пыж по линии отрыва совпал с пыжами, изъятыми у Савельева; одной стороны – с одним пыжом, а другой – с другим. На этом основании следователь сделал вывод, что пыж, найденный на месте убийства, изготовлен из той же газеты, обрывки которой найдены в патронах, изъятых у Савельева.

- Крестьянская война 874 – 901 гг. в Китае потерпела поражение. Крестьянская война 1524 – 1526 гг. в Германии потерпела поражение. Потерпела поражение крестьянская война в Китае в 1628 – 1645 гг., а также крестьянская война в России в XVII в. и крестьянская война под предводительством Е. Пугачёва в 1773 – 1775 гг. Следовательно, все крестьянские войны терпели поражение.

- Осматривая извлечённый из реки труп неизвестного мужчины, следователь отметил ряд отметил ряд характерных примет, в том числе татуировку, золотые коронки во рту. Опираясь на эти приметы, следователь предложил, что убитый мог быть ранее судимым или каким – то образом связанным с преступным миром (уж очень красноречивыми были упомянутые татуировки). Большое количество ранений на трупе давало основание предложить, что убийство могли совершить ранее судимые. Кроме того последнее обстоятельство наталкивало на мысль, что преступление совершенно из мести. Ограбление можно было предположить с меньшим основанием, так как на руке убитого были часы.

- Кинокомедии Э. Рязанова «Карнавальная ночь», «Берегись автомобиля», «Служебный роман» и другие пользуются большим успехом. Очевидно, что такое отношение зрителя можно отнести ко всем фильмам этого талантливого кинорежиссёра, включая и те, которые не вышли на экран.

- Русские юристы последней трети XIX в. Александров и Спасович были выдающимися судебными ораторами. То же можно сказать и о юристах этого периода Арсеньеве, Андреевском, Карабачевском, Плевако, Урусове. Из этого следует, что все русские юристы последней трети XIX в. были выдающимися ораторами.

Семинар № 3. Доказательство и опровержение

I.Вопросы для подготовки:

- Логические основы аргументации. Состав аргументации: субъекты, структура.

- Правила и ошибки в аргументации.

II.Практические задания

Задание № 1

Определите вид ошибки, допущенной в доказательствах

- Мы перешли улицу и вскоре оказались у бывшего жилища святой Вероники. Когда Спаситель проходил здесь, она вышла ему навстречу, полная истинного женского сострадания, и, не страшась улюлюканья и угроз черни, сказала ему жалостливые слова и своим платком отерла пот с его лица. <…>. Но самое странное в случае со святой вероникой, из-за чего она, собственно, и прославилась, заключается в том, что, когда она отирала пот, на ее платке отпечаталось лицо Спасителя, точный его портрет, и отпечаток этот сохранился и по сей день. Мы знаем это, ибо видели этот платок в парижском соборе, в одном из соборов Испании и в двух итальянских.

- Вопрос: Значит, древнейшие гоминиды пользовались орудиями?

Ответ: Мы предполагаем, что да. У них, как у шимпанзе, была такая потенциальная способность, и они сохранили её, покинув лес.

Вопрос: Но что стимулировало её развитие?