-

Расчет точности нивелирования.

Точность

нивелирования в

каждой ступени, характеризуемую средней

квадаратической

погрешностью (СКП) измерения превышения

на станции (m(hср)ст).

При расчете исходными данными служат:

δг(а) —

предельные погрешности измерения

параметров, рассчитанные по формуле

(3); геометрические

характеристики нивелирной сети,

определяемые на основании составленного

проекта (см. рис. 3).

Все расчеты в запроектированных

ступенях и ходах связи производят для

наихудшего

случая контроля параметра по схеме

ходов в ступенях.

При

контроле параметра «абсолютная осадка

здания» таковым будет случай определения

осадки наиболее удаленной марки второй

ступени для объекта наименьшим

допуском относительно стабильного

репера; а для контроля параметра

«абсолютная осадка оборудования»

таковым будет случай определения осадки

наиболее удаленной марки третьей ступени

для объекта с наименьшим допуском

относительно стабильного репера. Если

наиболее устойчивым в последующих

циклах окажется не первоначально

принятый исходный репер, от которого

осуществляется привязка ступеней общей

схемы, а репер более удаленный от

него, то при расчете точности нивелирования

это необходимо учесть.

При написании последующих

формул расчета точности нивелирования

ступенях

принято во внимание следующее:

— схема и точность измерений в нивелирной

сети постоянны во всех циклах измерений;

— допустимые СКП контролируемых

геометрических параметров (видов

деформаций) находятся в соответствии

с правилом «трех сигм» (δ

= 3 т);

— полные ошибки контролируемых

геометрических параметров складываются

из неравных по величине составляющих,

обусловленных влиянием погрешностей

каждой ступени.

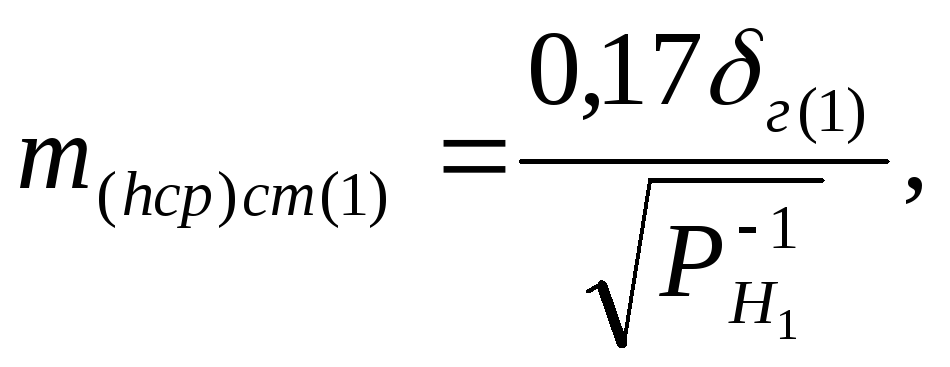

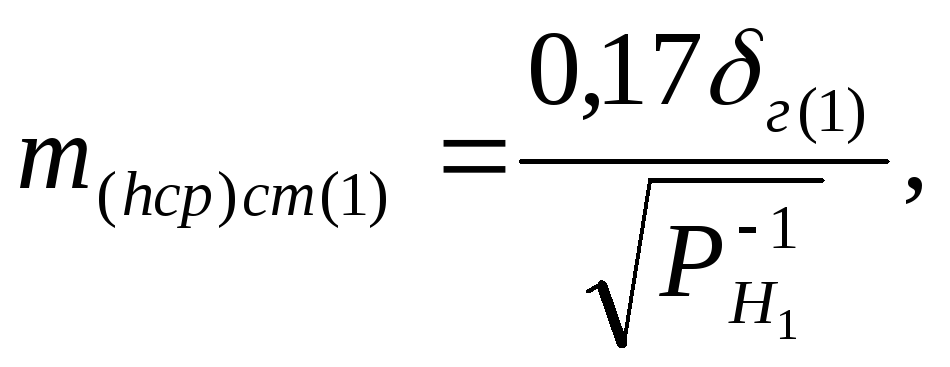

Точность нивелирования в первой

ступенивычисляется по формуле:

(11)

(11)

где m(hср)ст(1)

–

средняя квадратическая погрешность

измерения превышения на одну станцию

нивелирования в первой ступени; δг(1)=

δг(а)= δSi

– предельная погрешность измеренияпараметра «абсолютная

осадка здания» вычисляемая по формуле

(3);

![]() — обратный вес отметки «слабого» пункта

— обратный вес отметки «слабого» пункта

первой ступени схемы контроля, или для

замкнутого нивелирного хода с числом

станцийN=2k1

(в этом случае

![]() =0,5k1)

=0,5k1)

![]() (12)

(12)

За

окончательное значение m(hср)ст(1)

берут

наименьшее значение среди рассчитанных

погрешностей

для всех объектов контроля на данном

предприятии.

Во

избежание неясностей отметим, что

приводимые формулы и методика расчета

точности характеризуют именно изложенный

подход, основными признаками которого

является наличие ступенчатой схемы,

каждая ступень которой

нацелена на определение «своего» вида

деформации. Точность измерений превышений

в ступенчатой схеме с возрастанием ее

номера не снижается, как с

тем, что исходные допускаемые величины

деформаций объектов, служащие для

расчета точности нивелирования в

ступенях, как правило, уменьшаются по

мере возрастания номера ступени.

Существуют

и другие подходы к проектированию

нивелирных сетей и расчету

их точности.

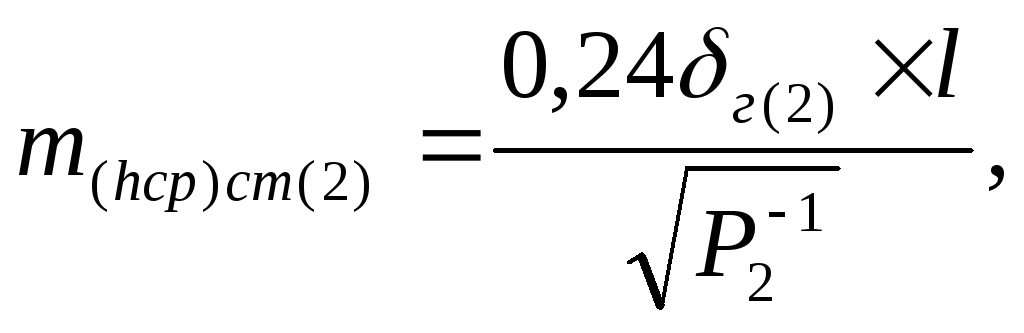

Расчет точности

нивелирования в сетях второй ступени

рекомендуется выполнять в зависимости

от вида контролируемой деформации

объекта по формулам:

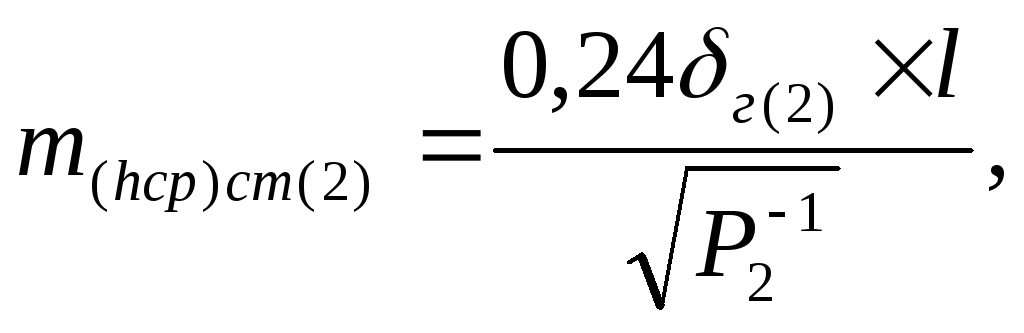

-

для контроля геометрического

параметра «относительная разность

осадок»

взаимосвязанных конструкций

(13)

(13)

или

![]() (14)

(14)

где

m(hср)ст(2)

– СКП измерения превышения на одну

станцию нивелирования в сети второй

ступени;

δг(2)=δг(а)—

предельная погрешность

определения относительной разности

осадок взаимосвязанных конструкций

объекта при активном контроле,

рассчитываемая по

формуле (3);

l– расстояние между

взаимосвязанными конструкциями;

![]() — обратный вес измеряемого превышения

— обратный вес измеряемого превышения

между взаимосвязанными конструкциями

в наиболее слабом месте сети;

k2

– число станций нивелирования между

взаимосвязанными конструкциями в

наиболее слабом месте по схеме ходов;

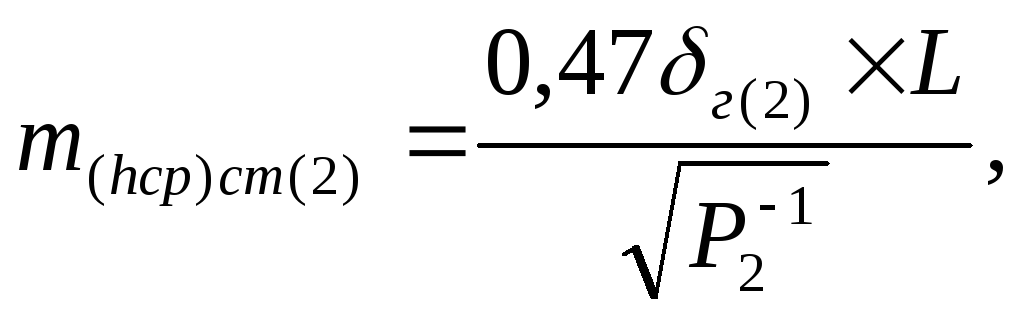

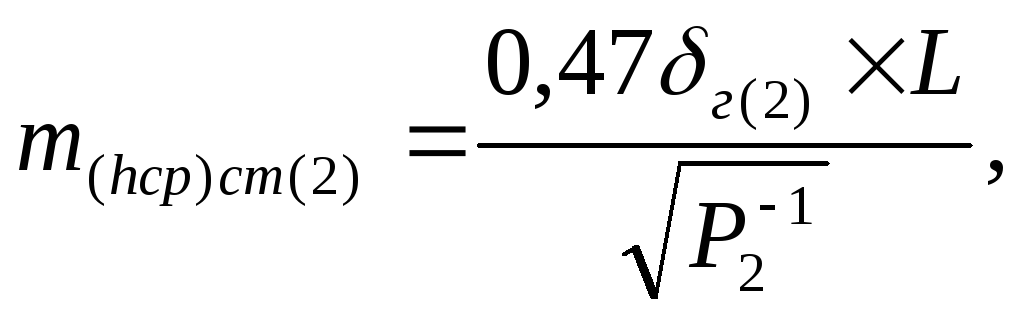

-

для контроля параметров «прогиб»

(15)

(15)

или

![]() (16)

(16)

где m(hср)ст(2)

– СКП измерения превышения на одну

станцию нивелирования в сети второй

ступени;

δг(2)=δг(а)–

предельная погрешность определения

прогиба конструкции при контроле,

рассчитываемая по формуле (3);

![]() — обратный вес измеряемого превышения

— обратный вес измеряемого превышения

между контролируемыми точками по схеме

ходов;

k2

– число станций в замкнутом одиночном

ходе;

L

– расстояние между крайними точками;

3) для контроля параметра «приращение

крена» или «наклона»

(17)

(17)

или

![]() (18)

(18)

где m(hср)ст(2)

– СКП измерения превышения на одну

станцию нивелирования в сети второй

ступени;

δг(2)=δг(а)–

предельная погрешность определения

параметра «приращение крена» при

активном контроле, рассчитываемая по

формуле (3);

L

– расстояние между контролируемыми

точками;

![]() — обратный вес измеряемого превышения

— обратный вес измеряемого превышения

между контролируемыми точками по схеме

ходов;

k2

– число станций нивелирования в ходе,

соединяющем контролируемые точки.

Так как величины δг,

L,

P-1,

k

для каждого объекта

будут индивидуальны,

то появляется возможность применения

индивидуальных для каждого объекта

классов (разрядов) нивелирования, что

приведет к стандартизации и существенному

удешевлению нивелирных работ.

Точность

нивелирования в ходах третьей ступени

производят в зависимости от вида

контролируемого параметра оборудования

по тем же формулам (13 – 18), что

и для второй ступени.

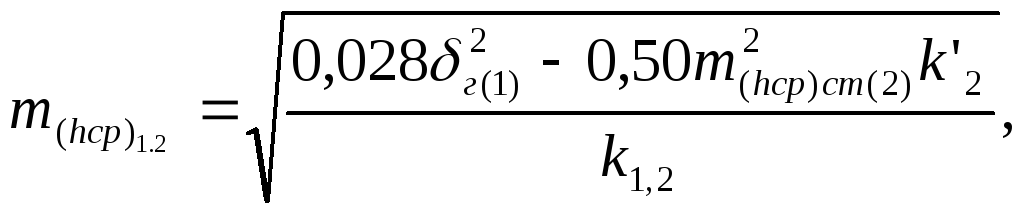

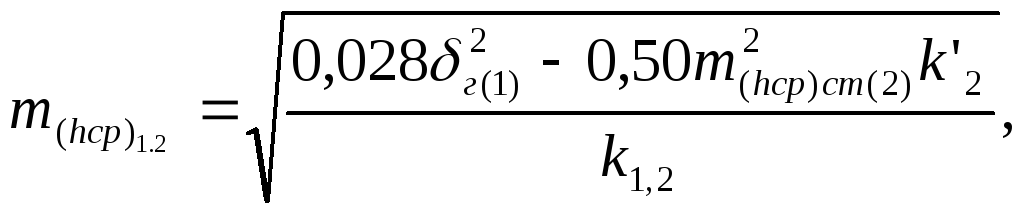

Точность нивелирования в ходах связи

рекомендуется производить по формулам:

— для двухступенчатой схемы

(19)

(19)

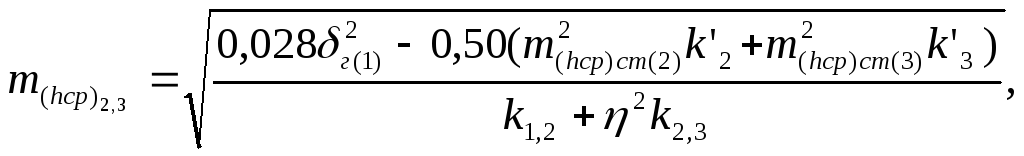

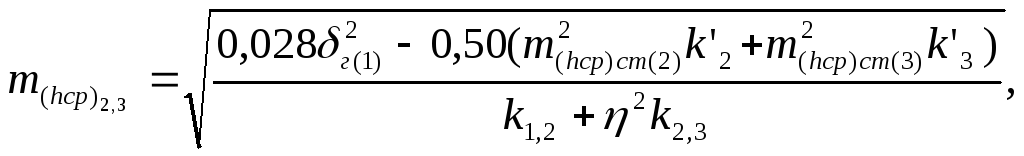

— для трехступенчатой схемы

(20)

(20)

где m(hср)1,2

— СКП измерения

превышения на одну станцию нивелирования

в

ходе связи между первой и второй

ступенями;

m(hср)2,3

— СКП измерения

превышения на одну станцию нивелирования

в

ходе связи между второй и третьей

ступенями;

δг(1)=δг(а)=δSi

предельная погрешность

измерения параметра «абсолютная

осадка», установленная расчетом для

первой ступени;

m(hср)ст(2)

— СКП

измерения превышения на одну станцию

нивелирования,

установленная расчетом для второй

ступени;

m(hср)ст(3)

— СКП измерения

превышения на одну станцию нивелирования,

установленная расчетом для третьей

ступени;

k’2

— число станций

нивелирования от марки привязки второй

ступени к

первой до наиболее удаленной от нее

марки второй ступени;

k’3

— число станций нивелирования от марки

привязки третьей ступени ко второй

до наиболее удаленной от нее марки

третьей ступени;

k1,2

– число станций нивелирования в ходе

связи между первой и второй ступенями;

k2,3

– число станций нивелирования в ходе

связи между второй и третьей ступенями;

![]() — отношение СКП измерения превышений

— отношение СКП измерения превышений

на станции нивелирования соответственно

на третьей и второй ступенях.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Беспалый Н.П., Ахонина Л.И.

Геодезия часть 2 Учебное пособие для студентов геодезических специальностей вузов Донецк 1999

2.6 Точность нивелирования

Под точностью нивелирования понимается средняя квадратическая ошибка определения одного превышения (на одной станции) — mh и средняя квадратическая ошибка определения превышения на 1 км нивелирного хода — mкм.

При предрасчете этих ошибок необходимо вычислить, прежде всего, среднюю квадратическую ошибку определения отсчета по рейке (ошибку взгляда).

На точность отсчета по рейке наиболее существенно будут влиять источники ошибок, связанные со зрительной трубой и рейкой:

— недостаточная разрешающая способность трубы — mрс

— ошибка установки визирной оси в горизонтальное положение — my

— ошибка дециметровых делений рейки — mдел

— ошибка округлений отсчета по рейке — mo.

Эти элементарные ошибки будут зависеть от типа нивелира и реек, а также от длины визирного луча.

Так как указанные источники ошибок действуют независимо, то согласно формулам (2.26), (2.36), (2.34) средняя квадратическая ошибка взгляда будет определяться формулой:

![]() . (2.37)

. (2.37)

Численные значения элементарных ошибок определяются по ранее полученным формулам.

Для нивелирования III кл. при применении нивелира и реек с характеристиками:

= 15”, Г = 30х, t = 10 мм

и длине визирного луча S = 75 мм в соответствии с формулами (2.26), (2.34), (2.36), будем иметь:

![]() мм;

мм;

![]() мм.

мм.

![]() мм.

мм.

![]() мм.

мм.

При этих численных значениях элементарных ошибок, средняя квадратическая ошибка отсчета по рейке будет равна mвзл = 1.1 мм.

Превышение на станции вычисляется из отсчетов по задней и передней рейкам по черной (h = а1 — b1) и красной (h = а2 — b2) сторонам реек и из них берется среднее значение т.е.

![]()

Принимая ошибки отсчета по рейкам одинаковыми mа1 = mb1 = mа2 = mb2 = mвзл на основании теории ошибок измерений имеем

![]() мм.

мм.

По ГОСТ.10528-90 mh для точных нивелиров не должна превышать 2.0мм.

При расчете этой ошибки действие некоторых ошибок не учтено: наклон реек, несоблюдение главного условия, вертикальные перемещения реек и нивелира, влияние внешних факторов, т.е. учтены только некоторые ошибки прибора.

В нивелирном ходе длиной 1 км надо сделать n станций. Пусть расстояние между рейками на станции по ходу нивелирование равно 150м. Тогда

![]()

Ошибка превышения на 1 км хода будет вычислена по формуле

![]() мм. (2.38)

мм. (2.38)

где mh – средняя квадратическая ошибка превышения на станций.

Подставим вычисленные ранее значения mh и n в формулу (2.38).

mкм = 1,1![]() = 2,9мм

= 2,9мм

Предельная ошибка (или предельная невязка) суммы превышений на 1 км нивелирного хода равна

![]() , мм. (2.39)

, мм. (2.39)

Если mкм =2.9мм, то fh(пред)=3х2.9=8.7мм.

Если длина хода L км, то

![]() , мм. (2.40)

, мм. (2.40)

Для рассматриваемого примера: fh(пред)=3х2.9![]() =8.7

=8.7![]() ,мм

,мм

При нивелировании в прямом и обратном направлении секции длиной в L км (между реперами) образуется замкнутый ход длиной 2L: поэтому

![]() .

.

Если принять fh(пред) равным не 3mкм, а равным удвоенной средней квадратической ошибке, т.е.

![]() мм,

мм,

то предельная ошибка (невязка) суммы превышений двойного нивелирного хода длиной L км будет равна

![]() .

.

Аналогично можно рассчитать точность нивелирования IV класса.

Приведенные расчеты имеют теоретическое значение. В практической деятельности надо руководствоваться требованиями инструкции [5], которой устанавливаются невязки нивелирных ходов III класса равными 10мм![]() , а IV класса — 20 мм

, а IV класса — 20 мм![]() .

.

Добро пожаловать!

Войдите или зарегистрируйтесь сейчас!

Войти

Погрешность геометрического нивелирования. Допуски, нормативы и литературные источники

Тема в разделе «Общие вопросы», создана пользователем StudentX, 21 ноя 2020.

-

Форумчанин

- Регистрация:

- 1 июн 2019

- Сообщения:

- 3.766

- Симпатии:

- 1.219

- Адрес:

-

Пермь

Хорошо. Приглашаю вас вот сюды.

@ВЯЗ, вы по обыкновению игнорируете аргументы своего оппонента. Попробуйте ответить на один простой вопрос. III класс. По вашей таблице допустимая СКП 1.68 мм на километр хода. Как оно может так быть, если приборная погрешность нивелира Н-3, предназначенного в том числе и для III класса, могла достигать 3 мм на километр двойного хода? Методикой здесь ничего не компенсируется, потому как погрешность указывается для двойного хода, то есть в двух направлениях. Вопрос на самом деле риторический. Деление приборной погрешности на 2 или на 3 не проканает, не получится у вас из этой «трубы с уровнем» сделать погрешность 1.5 — 1.0 мм.Если вы считаете, что слово «предельная» в шапке таблицы — принципиальное отличие, то это не так. Если где-либо в нормативах пишут про СКП, то и подразумевается предельно допустимое её значение. Это называется допуском.

Насчёт справочников геодезиста. Посмотрел, почитал… Стр. 721-722:

Допуски невязок в полигонах сильно отличаются от регламента инструкции по нивелированию. За исключением IV класса.

Тоже ошибка в нормативах?

Дальше… Смотрим заявленные ошибки на станции и на километр хода, к примеру, для I класса. Стр. 719.

Ошибка на станции 0.15 мм и ошибка на километр хода (не более!) 0.5 мм. Проверяем. Длина визирного луча 50 м. Значит, при нивелировании 1 км строго по прямой линии у нас выйдет 1000 м / (50 м ⋅ 2) = 10 станций. Вычисляем ошибку на километр хода из 10 станций. 0.15 мм ⋅ √10 = 0.5 мм. Значит, можно сделать вывод о том, что 0.5 мм мы можем получить лишь в том случае, когда нивелирование идёт строго по прямой, что, естественно, бывает не всегда. Возьмём число станций побольше, например, 15. Тогда получим ошибку на километр хода 0.15 мм ⋅ √15 = 0.6 мм. Аналогичный расчёт можно выполнить и для других классов. Цифры, как видим, несколько приукрашены.

Что ещё… Ну, например… Техническое нивелирование. Стр. 727 справочника геодезиста.

Из руководства по техническому нивелированию и высотным теодолитным ходам:

Цифры из руководства получаются достаточно просто. Из допустимой невязки получаем допустимую СКП на километр хода. 50 мм / 2 = 25 мм. Получаем число станций в километре хода при длинах плеч 25, 75 и 150 м:

1000/(25⋅2) = 20;

1000/(75⋅2) = 6.67 (в среднем при многокилометровых ходах);

1000/(150⋅2) = 3.33 (в среднем при многокилометровых ходах).

Из предельных ошибок 10, 20 и 30 мм получаем СКП делением на 2. Итого 5, 10 и 15 мм соответственно.

Тогда получим ошибки на километр хода:

5 мм ⋅ √20 = 22 мм

10 мм ⋅ √6.67 = 26 мм

15 мм ⋅ √3.33 = 27 мм

Есть отклонения от 25 мм, но для технички приближённо такие цифры можно принять. А что такое 15 мм и 8 мм из справочника геодезиста, этого я так и не смог понять.Подытожим. Что написано в справочнике геодезиста касательно нивелировок — непонятно. Поэтому ссылки на него — аргумент так себе.

#1

Последнее редактирование: 21 ноя 2020

-

Форумчанин

- Регистрация:

- 23 июн 2013

- Сообщения:

- 1.485

- Симпатии:

- 763

Собственно если уж пошла такая пьянка… Нивелир Н-3, насколько я с этим знаком в РФ не производится, да и на производстве экземпляров остающихся в рабочем состоянии всё меньше и меньше Так что пример не актуален. Я конечно понимаю, что в «современных» учебниках по геодезии до сих пор встречается и мензульная съёмка, но это уже перебор. Никто не пошлёт исполнителя с оптикой выполнять геометрическое нивелирование скажем так 10, или 15 км с оптическим нивелиром. А если Вы посмотрите характеристики современных цифровых нивелиров, то сами всё поймёте.

#2

-

Форумчанин

- Регистрация:

- 1 июн 2019

- Сообщения:

- 3.766

- Симпатии:

- 1.219

- Адрес:

-

Пермь

Это теоретический вопрос, относящийся к разбору допусков и технических характеристик геометрического нивелирования различных классов. Нивелир Н-3 приведён здесь в качестве свидетельства того, что не может III класс быть с погрешностью 1.68 мм на километр хода, как это утверждает ВЯЗ. Конечно сейчас этот прибор неактуален, но не об том речь. Смысл в том, что данная характеристика III класса, взятая из старых источников (а значит, для старых же приборов) сильно завышена.

Современные ходы III класса точнее за счёт использования цифровых нивелиров, вне всякого сомнения. Однако, это в настоящее время ничем не регламентируется, имеем лишь методики и соответственно допуски и характеристики, принятые для старой оптики.

#3

-

Форумчанин

- Регистрация:

- 27 июн 2014

- Сообщения:

- 5.298

- Симпатии:

- 1.851

- Адрес:

-

г. Москва

«Длина хода» вычисляется не «по прямой», а как сумма плеч. Опять попытка раскрутить воображаемый глобус?

PS: Мы так по студачке делали: накручивали по 2км на 100м. Крутили ход вокруг ТП.

#4

-

Форумчанин

- Регистрация:

- 1 июн 2019

- Сообщения:

- 3.766

- Симпатии:

- 1.219

- Адрес:

-

Пермь

Да, намудрил, согласен. Но смысл, я думаю, понятен. При увеличении числа станции более 10-11 ошибку 0.5 мм на километр хода уже не получить при заданной ошибке на станции в 0.15 мм. В то время как в справочнике геодезиста утверждается, цитирую: «Нивелирование I класса … , характеризующееся средней квадратической случайной ошибкой в ходе длиной 1 км не более +-0.5 мм …»

#5

-

Форумчанин

- Регистрация:

- 23 июн 2013

- Сообщения:

- 1.485

- Симпатии:

- 763

К сожалению новой вменяемой нормативной документации нет, и уже не будет. Организации, в которых работали профессионалы, и которые занимались разработкой НТД были окончательно развалены в начале нулевых. Восстанавливать это никто не собирается (не для того разваливали). А если посмотреть на редакции СП и ГОСТов, то это либо тупое переписывание СНИПов 70-80х годов прошлого столетия, либо вообще похоже на бред наркоманов. Хуже всего становиться от осознания, что эти наркоманы как будто почкованием размножаются, с каждым годом их всё больше и больше, а адекватных людей всё меньше…..

#6

-

Форумчанин

- Регистрация:

- 27 июн 2014

- Сообщения:

- 5.298

- Симпатии:

- 1.851

- Адрес:

-

г. Москва

В 60-80х годах инструкции писали технари, имеющие огромный полевой опыт. Где вы сейчас найдёте доктора наук с полевым опытом? «Кадры решают всё».

#7

-

Команда форума

Форумчанин- Регистрация:

- 10 дек 2008

- Сообщения:

- 16.734

- Симпатии:

- 4.648

Господа, все эти плачи о том, что и вода была мокрее, не в этой теме. Здесь строго по оценке точности.

#8

zvezdochiot нравится это.

-

Форумчанин

- Регистрация:

- 1 янв 2009

- Сообщения:

- 5.958

- Симпатии:

- 2.151

- Адрес:

-

Москва

По вашей таблице допустимая СКП 1.68 мм на километр хода. Как оно может так быть, если приборная погрешность нивелира Н-3, предназначенного в том числе и для III класса, могла достигать 3 мм на километр двойного хода?

А ход 3 класса опирается на пункты 2 или 1 класса которые для третьего принято считать непогрешимыми. Рас читайте погрешность в середине секции между реперами. Из практики я Н3к делал ход от Коломны до Рязани. С трудом но в допуски влезал. Правда для упрощения на производстве было принято делать 3 класс инструментом для второго но мне с уровнем лень было возиться….

#9

-

Форумчанин

- Регистрация:

- 1 июн 2019

- Сообщения:

- 3.766

- Симпатии:

- 1.219

- Адрес:

-

Пермь

Погрешность положения наиболее слабого репера? Вопрос был не об этом.

А не помните ли вы, какую невязку в итоге получили? Хотя бы примерно, ориентировочно.

Кстати, ещё один аргумент в пользу того, что в справочнике геодезиста написано не пойми что. СКП, вычисляемая по невязкам в линиях или полигонах III класса может доходить до 10 мм на километр. Пример: длина полигона 15 км, невязка +38 мм (допустимая, вычислена как 10 км на корень из 15). СКП по невязке в полигоне: m = √ ( (+47 мм)2 / 15 км ) = 9.8 мм. Где там какие 1.6 мм по справочнику? Это какую невязку получить надо, чтобы по оценке вышло 1.6 мм? Около 6 мм невязки на 15 км. Чушь.

#10

-

Форумчанин

- Регистрация:

- 1 янв 2009

- Сообщения:

- 5.958

- Симпатии:

- 2.151

- Адрес:

-

Москва

Примерно на уровне допустимой. Чуть получше или чуть похуже. Где то треть секций невязка половина от допустимой. Но мы тоже шли по железке, вместо башмаков — рельс.

Так что условия не идеальные.#11

-

Форумчанин

StudentX : @ВЯЗ, вы по обыкновению игнорируете аргументы своего оппонента. Попробуйте ответить на один простой вопрос. III класс. По вашей таблице допустимая СКП 1.68 мм на километр хода. Как оно может так быть, если приборная погрешность нивелира Н-3, предназначенного в том числе и для III класса, могла достигать 3 мм на километр двойного хода?

Ответ весьма прост. Он лежит на поверхности и соответствует логике применения вами данных из Таблицы 1 Инструкции по нивелированию. Вот только данные этой таблички необходимо привести к правильному виду.

Вот к такому.

Здесь значения СКП превышения километрового хода взяты из таблицы 28 на стр.118 Справочного пособия по прикладной геодезии. М.: Недра, 1987. Или могут быть взяты из отмеченных мною ранее Справочников геодезиста.

Предельные СКП рассчитаны для доверительной вероятности 95% с коэффициентом 1.96 увеличения величин mh 1км.

Можно заметить, что допустимые невязки поддаются расчету по формулегде L-длина хода в км, значение n -соответствует числу ходов нивелирования «прямо/обратно»(n=2 для нивелирования I-III классов и n =1 для IV класса). Также замечу, что все характеристики точности нивелирования из отмеченных мною источников внутренне согласованы и логичны. В ваших расчетах есть ошибки, если их устранить, то вы также сможет убедиться в этом факте.

Таким образом получается, что на основании данных приведенной мною таблицы нивелир Н-3 может использоваться для нивелирования III класса. Нивелиры DiNi 03 и 07 формально могут использоваться для нивелирования I класса, а вот DiNi 12 — для IV класса.

Подытоживать не буду, а то мне захочется сказать что-нибудь едкое, соответствующее вашей провакативной манере общения. Типа: я задаю любые вопросы (даже глупые и риторические) ляпаю, чего хочу — пусть «форумисты» пояснят и поправят, при неблагоприятном стечении обстоятельств я прикроюсь тем, что я всего лишь студент.

#12

Андрей_К1973 нравится это.

-

Форумчанин

- Регистрация:

- 1 июн 2019

- Сообщения:

- 3.766

- Симпатии:

- 1.219

- Адрес:

-

Пермь

Не может он использоваться по вашим данным. Если 3.3 мм — предельная СКП, а приборная 3 мм, то практически не остаётся »места» для других источников ошибок. Или по-вашему все ошибки сводятся лишь к приборной погрешности? Об этом уже было написано. Но аргументы бессильны там, где они игнорируются.

#13

-

Форумчанин

- Регистрация:

- 27 июн 2014

- Сообщения:

- 5.298

- Симпатии:

- 1.851

- Адрес:

-

г. Москва

Может. Увеличив кол-во измерений.

#14

-

Форумчанин

- Регистрация:

- 1 июн 2019

- Сообщения:

- 3.766

- Симпатии:

- 1.219

- Адрес:

-

Пермь

Мы говорим о стандартной методике, принятой для III класса. Способ средней нити, один горизонт, в двух направлениях. Если на одной станции делать по 3-4 горизонта — другой разговор. Но сейчас не об этом.

Вот ещё. Допустим, вспоминая производственный опыт…

…примем для III класса нивелир, по характеристикам проходящий для II класса.

Выберем некий абстрактный прибор с погрешностью 1.5 мм на километр двойного хода, которую он давал бы и то только при полном соблюдении методики II класса. Как мы тогда получим с его помощью «не предельную» СКП в 1.68 мм в III классе? Да тоже места на погрешность кроме приборной практически не остаётся. ВЯЗ, не согласуются ваши цифры с приборными погрешностями. Ну никак не лезет.

#15

Последнее редактирование: 22 ноя 2020

-

Форумчанин

StudentX говорит: Не может он использоваться по вашим данным.

Ну, во-первых, данные не мои, а нормативные. Я их просто систематизировал.

Во-вторых, так на минутку вспомним, что III класс это точное нивелирование. Чему вы удивляетесь? А вам доводилось его выполнять? Вот моей организации доводилось выполнять 1300км такой нивелировки. Использовали Н-3(примерно 5% объема), SET DSZ3(30%), DiNi12+DiNi22(65%). Все нормально сдали комиссии с тогдашним Госгеонадзором.

В-третьих, принципиальным требованием является не ошибка километрового хода, а СКП значений высот пунктов сети. Именно это требование является наиболее важным по ТЗ. Вот вам еще примерчик из СП 317.13258000

Успокойтесь и не нагнетайте обстановку своими выкриками «не верю».

#16

-

Форумчанин

- Регистрация:

- 1 июн 2019

- Сообщения:

- 3.766

- Симпатии:

- 1.219

- Адрес:

-

Пермь

Нет, они именно ваши. Вот нормативные.

Безусловно. Но точное — это лишь красивое слово, принятое в рамках классификации. У инженеров как-то числа приняты в первую очередь, а не словесные описания.

Тому, какой бардак творится в числах. Что в нормативах, что в литературе.

Формально — да, в рамках летней практики в конце 2 курса. По факту же — нет, потому что студент на 2 курсе вообще не понимает, что он делает. Исключений в настоящее время нет и быть не может. Возможно, раньше учебный процесс мог обеспечить это понимание, но только не теперь.

Согласен. И всё же мы говорили о другой характеристике.

А вот вам паспорт Н-3.

И ещё из руководства по техническому нивелированию и высотным теодолитным ходам.

Тут 4 мм на километр хода. Видимо потому, что не двойного хода, а в одном направлении как для технического нивелирования. 4 мм / √ 2 ≈ 3 мм.

Ну и на станции 1.5 мм при расстоянии до реек 75 м (нормальная длина луча для III класса). Даже если в двух направлениях: 1.5 / √ 2 = 1 мм; 1 мм > 0.65 мм. Опять не лезет в табличные значения.Ладно, хватит. Уже повторяюсь. В общем, вы меня поняли. Делайте выводы, коль сочтёте нужным. ИМХО — для предрасчёта точности (собственно, та тема, откуда мы сюда перешли) лучше выбирать… «более правдоподобные» цифры что ли… а не кем-то когда-то высосанные из пальца заниженные СКП.

#17

-

Форумчанин

- Регистрация:

- 1 июн 2019

- Сообщения:

- 3.766

- Симпатии:

- 1.219

- Адрес:

-

Пермь

По ходу учёбы вновь пришлось вернуться к рассмотрению данного вопроса. Всё также с целью выполнения предрасчёта нивелирных сетей. А конкретно мне бы хотелось рассмотреть вот эту формулу:

Преобразуем её к виду для вычисления ошибки на километр хода:

mкм = Wдоп / ( 3 * n * √ L )

И вот что мне представляется странным. Возникает вопрос. А почему, собственно, ошибка на километр хода будет уменьшена в 2 раза при ходе в двух направлениях? Почему не в √2, как это происходит со случайной ошибкой при двойном измерении? А если число ходов в методике увеличить до n = 10, то по этой формуле получается, что ошибка уменьшается аж в 10 раз. Непорядок.

Также изменим коэффициент 3 на 2 (понизим доверительную вероятность с 99.7% до 95.45%), чтобы избежать в будущем несоответствия ошибок на километр хода инструментальным СКП (об этом будет сказано ниже). Попробуем изменить формулу с учётом этих соображений:

Также изменим коэффициент 3 на 2 (понизим доверительную вероятность с 99.7% до 95.45%), чтобы избежать в будущем несоответствия ошибок на километр хода инструментальным СКП (об этом будет сказано ниже). Попробуем изменить формулу с учётом этих соображений:mкм = Wдоп / ( 2 * √ n * √ L )

Теперь перевычислим таблицу, применительно к которой и была написана первая (неизменённая) формула. Для удобства представим эту таблицу здесь:

Примечание: в данной таблице представлены две колонки с ошибками на станции. Крайняя правая колонка — ошибка на станции без учёта числа ходов (в прямом и обратном направлении или только в прямом направлении) и линий (по одной или двум парам костылей). Справа слева от неё — ошибка на станции с учётом числа ходов и линий. В дальнейшем речь пойдёт только об ошибке на станции с учётом числа ходов и линий.

Исходными данными для вычислений ошибок на километр хода также остаются число ходов и допустимая невязка на 1 км хода.

Также вычислим ошибку на станции следующим образом: 1) Определим число станций на километр хода по нормальным длинам плеч D (Пример для I класса: 1000 м / (50 м * 2) = 10 станций); 2) Разделим ошибку на 1 км хода на корень из числа станций.

Результаты вычислений:

Теперь сверим ошибки на километр хода с допустимыми инструментальными СКП для соответствующих классов согласно инструкции по нивелированию:

Заметим, что все полученные значения ошибок на километр хода в полной мере вписываются в инструментальные СКП.

Для IV класса хотелось бы отметить — ввиду того, что нивелирование выполняется в одном направлении, приведённую инструментальную СКП на км двойного хода следует умножить на √2:

6 мм * √2 = 8.5 мм. Таким образом, инструментальная СКП также хорошо вписывается в ошибку на километр хода (10 мм).Также отмечу кое-что и по техническому нивелированию — если вспомнить старый советский нивелир с наклонным лучом НЛ-3 (самый грубый нивелир из тех, что попадались мне в литературе), имевший инструментальную СКП порядка 25 мм на километр хода (в одном направлении), то можно заметить, что в табличное значение ошибки на километр хода 25 мм этот прибор вписывается без запаса. Однако, на фоне такой величины инструментальной СКП другие источники ошибок окажутся пренебрежимо малы.

Таким образом, получена оценка погрешности нивелирования, хорошо согласующаяся со старой приборной базой, под которую в настоящее время расписана большая часть нормативов и методик по нивелирным сетям. Выглядит всё это, конечно, как некая «подгонка под решение», но лично мне такие числа кажутся вполне логичными, и их целесообразно использовать для предрасчёта нивелирных сетей.

По аналогичной схеме можно составить таблицу и для нивелирных сетей в наблюдениях за осадками.

Вычисления выполнены по формуле

mст = Wпред / ( 2 * √n ),

где Wпред — предельная СКП на станции; n — число ходов

Предельные СКП на станции взяты из таблицы 3 ГОСТ 23846-2012.

#18

Последнее редактирование: 18 дек 2020

-

Форумчанин

- Регистрация:

- 27 июн 2014

- Сообщения:

- 5.298

- Симпатии:

- 1.851

- Адрес:

-

г. Москва

Ошибка — нет, оценка ошибки — да!

#19

-

Форумчанин

- Регистрация:

- 1 июн 2019

- Сообщения:

- 3.766

- Симпатии:

- 1.219

- Адрес:

-

Пермь

Также в дополнение к предыдущему сообщению. Выдержки из «Основных положений построения государственной опорной геодезической сети» 1939 г. (полностью можно ознакомиться в разделе Ресурсы).

Под средней случайной ошибкой здесь имеется в виду средняя квадратическая. Это с одной стороны как историческая справка, а с другой — требования к геометрическому нивелированию кардинально не менялись, наверное, около столетия, если не больше. Так что вполне можно сопоставить эти циферки со всеми предыдущими.

#20

Поделиться этой страницей

Чтобы на результаты нивелирования не могли влиять ошибки за счет остающихся неточностей в регулировке инструмента, нивелирование пути должно производиться методом «из середины» при нормальных расстояниях до реек на связующих точках 100 м. Связующие точки должны быть, как правило, на четных пикетах.

Запись номеров точек и отсчетов по рейке ведется в нивелировочном журнале (табл. 3) в той последовательности, как они указаны в пикетажном журнале.

Отсчеты по рейкам на связующих точках нивелирного хода берутся с перекладкой трубы дважды, а на промежуточных точках один раз.

Чтобы удобно было производить постраничный контроль, каждую страницу нивелировочного журнала следует заканчивать записью отсчета на переднюю связующую. При переходе на новую страницу журнала переносится только номер точки последней связующей (передней) и ее отметка.

Отсчет по рейке в этой точке берут с новой станции и записывают в графу задней связующей. Все вычисления отметок в журнале производят в поле в процессе нивелирования.

Отметки связующих и промежуточных точек вычисляют по горизонту инструмента.

Кроме того, чтобы не допустить ошибки в подсчете последующих отметок точек, на каждой странице журнала производят постраничный контроль, пользуясь формулой:

Результаты нивелирования ежедневно в конце рабочего дня сличаются и выписываются из нивелировочного журнала в сравнительную ведомость, форма которой приведена в табл. 4:

Расхождение в суммах превышений между прямой и обратной нивелировками или первым и вторым нивелирами допускается в пределах:

где

L — длина нивелирного хода в км.

Допустимая невязка в ходах, опирающихся обоими концами на реперы или марки государственного нивелирования, определяется по формуле:

Для наглядного представления о величине невязки и суждения о ее допустимости составляется график невязок (рис. 26):

Удобно вычерчивать такой график на миллиметровой бумаге. На горизонтальной оси графика наносится километраж линии и реперы (временные и постоянные), расположенные вдоль железной дороги, а на вертикальной— величина невязок, т.е. разность между первым и вторым нивелирами в миллиметрах.

Между каждой парой смежных постоянных реперов вычерчивается парабола по формуле (II. 16):

или (II. 17):

Кривая расхождений отметок между первым и вторым нивелирами составляется путем соединения прямыми линиями точек, соответствующих расхождениям двух нивелиров на всех временных и постоянных реперах.

Положительные разности отметок между основной и контрольной (второй) нивелировками откладываются вверх от оси параболы, а отрицательные — вниз.

Построенная таким образом кривая невязок позволяет судить о качестве нивелировки.

Если все точки кривой ложатся внутри параболы, невязку считают допустимой и, наоборот, если точки фактических невязок выходят за пределы очертания параболы, невязка недопустима и нивелирование необходимо проверить.

Проверка допустимости невязки должна быть произведена на каждом промежуточном временном репере, где возникает сомнение, не выходит ли невязка за пределы допустимой.

С этой целью параболу, соответствующую формуле (II. 16), вычерчивают отдельно на восковке.

Тогда для установления допустимости невязки совмещают вершину параболы с точкой, отвечающей невязке начального для проверяемого участка репера, а ось параболы направляют параллельно горизонтальной оси графика невязок.

§

-

Расчет точности нивелирования.

Точность

нивелирования в

каждой ступени, характеризуемую средней

квадаратической

погрешностью (СКП) измерения превышения

на станции (m(hср)ст).

При расчете исходными данными служат:

δг(а) —

предельные погрешности измерения

параметров, рассчитанные по формуле

(3); геометрические

характеристики нивелирной сети,

определяемые на основании составленного

проекта (см. рис. 3).

Все расчеты в запроектированных

ступенях и ходах связи производят для

наихудшего

случая контроля параметра по схеме

ходов в ступенях.

При

контроле параметра «абсолютная осадка

здания» таковым будет случай определения

осадки наиболее удаленной марки второй

ступени для объекта наименьшим

допуском относительно стабильного

репера; а для контроля параметра

«абсолютная осадка оборудования»

таковым будет случай определения осадки

наиболее удаленной марки третьей ступени

для объекта с наименьшим допуском

относительно стабильного репера. Если

наиболее устойчивым в последующих

циклах окажется не первоначально

принятый исходный репер, от которого

осуществляется привязка ступеней общей

схемы, а репер более удаленный от

него, то при расчете точности нивелирования

это необходимо учесть.

При написании последующих

формул расчета точности нивелирования

ступенях

принято во внимание следующее:

— схема и точность измерений в нивелирной

сети постоянны во всех циклах измерений;

— допустимые СКП контролируемых

геометрических параметров (видов

деформаций) находятся в соответствии

с правилом «трех сигм» (δ

= 3 т);

— полные ошибки контролируемых

геометрических параметров складываются

из неравных по величине составляющих,

обусловленных влиянием погрешностей

каждой ступени.

Точность нивелирования в первой

ступенивычисляется по формуле:

(11)

(11)

где m(hср)ст(1)

–

средняя квадратическая погрешность

измерения превышения на одну станцию

нивелирования в первой ступени; δг(1)=

δг(а)= δSi

– предельная погрешность измеренияпараметра «абсолютная

осадка здания» вычисляемая по формуле

(3);

![]() — обратный вес отметки «слабого» пункта

— обратный вес отметки «слабого» пункта

первой ступени схемы контроля, или для

замкнутого нивелирного хода с числом

станцийN=2k1

(в этом случае

![]() =0,5k1)

=0,5k1)

![]() (12)

(12)

За

окончательное значение m(hср)ст(1)

берут

наименьшее значение среди рассчитанных

погрешностей

для всех объектов контроля на данном

предприятии.

Во

избежание неясностей отметим, что

приводимые формулы и методика расчета

точности характеризуют именно изложенный

подход, основными признаками которого

является наличие ступенчатой схемы,

каждая ступень которой

нацелена на определение «своего» вида

деформации. Точность измерений превышений

в ступенчатой схеме с возрастанием ее

номера не снижается, как с

тем, что исходные допускаемые величины

деформаций объектов, служащие для

расчета точности нивелирования в

ступенях, как правило, уменьшаются по

мере возрастания номера ступени.

Существуют

и другие подходы к проектированию

нивелирных сетей и расчету

их точности.

Расчет точности

нивелирования в сетях второй ступени

рекомендуется выполнять в зависимости

от вида контролируемой деформации

объекта по формулам:

-

для контроля геометрического

параметра «относительная разность

осадок»

взаимосвязанных конструкций

(13)

(13)

или

![]() (14)

(14)

где

m(hср)ст(2)

– СКП измерения превышения на одну

станцию нивелирования в сети второй

ступени;

δг(2)=δг(а)—

предельная погрешность

определения относительной разности

осадок взаимосвязанных конструкций

объекта при активном контроле,

рассчитываемая по

формуле (3);

l– расстояние между

взаимосвязанными конструкциями;

![]() — обратный вес измеряемого превышения

— обратный вес измеряемого превышения

между взаимосвязанными конструкциями

в наиболее слабом месте сети;

k2

– число станций нивелирования между

взаимосвязанными конструкциями в

наиболее слабом месте по схеме ходов;

-

для контроля параметров «прогиб»

(15)

(15)

или

![]() (16)

(16)

где m(hср)ст(2)

– СКП измерения превышения на одну

станцию нивелирования в сети второй

ступени;

δг(2)=δг(а)–

предельная погрешность определения

прогиба конструкции при контроле,

рассчитываемая по формуле (3);

![]() — обратный вес измеряемого превышения

— обратный вес измеряемого превышения

между контролируемыми точками по схеме

ходов;

k2

– число станций в замкнутом одиночном

ходе;

L

– расстояние между крайними точками;

3) для контроля параметра «приращение

крена» или «наклона»

(17)

(17)

или

![]() (18)

(18)

где m(hср)ст(2)

– СКП измерения превышения на одну

станцию нивелирования в сети второй

ступени;

δг(2)=δг(а)–

предельная погрешность определения

параметра «приращение крена» при

активном контроле, рассчитываемая по

формуле (3);

L

– расстояние между контролируемыми

точками;

![]() — обратный вес измеряемого превышения

— обратный вес измеряемого превышения

между контролируемыми точками по схеме

ходов;

k2

– число станций нивелирования в ходе,

соединяющем контролируемые точки.

Так как величины δг,

L,

P-1,

k

для каждого объекта

будут индивидуальны,

то появляется возможность применения

индивидуальных для каждого объекта

классов (разрядов) нивелирования, что

приведет к стандартизации и существенному

удешевлению нивелирных работ.

Точность

нивелирования в ходах третьей ступени

производят в зависимости от вида

контролируемого параметра оборудования

по тем же формулам (13 – 18), что

и для второй ступени.

Точность нивелирования в ходах связи

рекомендуется производить по формулам:

— для двухступенчатой схемы

(19)

(19)

— для трехступенчатой схемы

(20)

(20)

где m(hср)1,2

— СКП измерения

превышения на одну станцию нивелирования

в

ходе связи между первой и второй

ступенями;

m(hср)2,3

— СКП измерения

превышения на одну станцию нивелирования

в

ходе связи между второй и третьей

ступенями;

δг(1)=δг(а)=δSi

предельная погрешность

измерения параметра «абсолютная

осадка», установленная расчетом для

первой ступени;

m(hср)ст(2)

— СКП

измерения превышения на одну станцию

нивелирования,

установленная расчетом для второй

ступени;

m(hср)ст(3)

— СКП измерения

превышения на одну станцию нивелирования,

установленная расчетом для третьей

ступени;

k’2

— число станций

нивелирования от марки привязки второй

ступени к

первой до наиболее удаленной от нее

марки второй ступени;

k’3

— число станций нивелирования от марки

привязки третьей ступени ко второй

до наиболее удаленной от нее марки

третьей ступени;

k1,2

– число станций нивелирования в ходе

связи между первой и второй ступенями;

k2,3

– число станций нивелирования в ходе

связи между второй и третьей ступенями;

![]() — отношение СКП измерения превышений

— отношение СКП измерения превышений

на станции нивелирования соответственно

на третьей и второй ступенях.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Беспалый Н.П., Ахонина Л.И.

Геодезия часть 2 Учебное пособие для студентов геодезических специальностей вузов Донецк 1999

2.6 Точность нивелирования

Под точностью нивелирования понимается средняя квадратическая ошибка определения одного превышения (на одной станции) — mh и средняя квадратическая ошибка определения превышения на 1 км нивелирного хода — mкм.

При предрасчете этих ошибок необходимо вычислить, прежде всего, среднюю квадратическую ошибку определения отсчета по рейке (ошибку взгляда).

На точность отсчета по рейке наиболее существенно будут влиять источники ошибок, связанные со зрительной трубой и рейкой:

— недостаточная разрешающая способность трубы — mрс

— ошибка установки визирной оси в горизонтальное положение — my

— ошибка дециметровых делений рейки — mдел

— ошибка округлений отсчета по рейке — mo.

Эти элементарные ошибки будут зависеть от типа нивелира и реек, а также от длины визирного луча.

Так как указанные источники ошибок действуют независимо, то согласно формулам (2.26), (2.36), (2.34) средняя квадратическая ошибка взгляда будет определяться формулой:

![]() . (2.37)

. (2.37)

Численные значения элементарных ошибок определяются по ранее полученным формулам.

Для нивелирования III кл. при применении нивелира и реек с характеристиками:

= 15”, Г = 30х, t = 10 мм

и длине визирного луча S = 75 мм в соответствии с формулами (2.26), (2.34), (2.36), будем иметь:

![]() мм;

мм;

![]() мм.

мм.

![]() мм.

мм.

![]() мм.

мм.

При этих численных значениях элементарных ошибок, средняя квадратическая ошибка отсчета по рейке будет равна mвзл = 1.1 мм.

Превышение на станции вычисляется из отсчетов по задней и передней рейкам по черной (h = а1 — b1) и красной (h = а2 — b2) сторонам реек и из них берется среднее значение т.е.

![]()

Принимая ошибки отсчета по рейкам одинаковыми mа1 = mb1 = mа2 = mb2 = mвзл на основании теории ошибок измерений имеем

![]() мм.

мм.

По ГОСТ.10528-90 mh для точных нивелиров не должна превышать 2.0мм.

При расчете этой ошибки действие некоторых ошибок не учтено: наклон реек, несоблюдение главного условия, вертикальные перемещения реек и нивелира, влияние внешних факторов, т.е. учтены только некоторые ошибки прибора.

В нивелирном ходе длиной 1 км надо сделать n станций. Пусть расстояние между рейками на станции по ходу нивелирование равно 150м. Тогда

![]()

Ошибка превышения на 1 км хода будет вычислена по формуле

![]() мм. (2.38)

мм. (2.38)

где mh – средняя квадратическая ошибка превышения на станций.

Подставим вычисленные ранее значения mh и n в формулу (2.38).

mкм = 1,1![]() = 2,9мм

= 2,9мм

Предельная ошибка (или предельная невязка) суммы превышений на 1 км нивелирного хода равна

![]() , мм. (2.39)

, мм. (2.39)

Если mкм =2.9мм, то fh(пред)=3х2.9=8.7мм.

Если длина хода L км, то

![]() , мм. (2.40)

, мм. (2.40)

Для рассматриваемого примера: fh(пред)=3х2.9![]() =8.7

=8.7![]() ,мм

,мм

При нивелировании в прямом и обратном направлении секции длиной в L км (между реперами) образуется замкнутый ход длиной 2L: поэтому

![]() .

.

Если принять fh(пред) равным не 3mкм, а равным удвоенной средней квадратической ошибке, т.е.

![]() мм,

мм,

то предельная ошибка (невязка) суммы превышений двойного нивелирного хода длиной L км будет равна

![]() .

.

Аналогично можно рассчитать точность нивелирования IV класса.

Приведенные расчеты имеют теоретическое значение. В практической деятельности надо руководствоваться требованиями инструкции [5], которой устанавливаются невязки нивелирных ходов III класса равными 10мм![]() , а IV класса — 20 мм

, а IV класса — 20 мм![]() .

.