Механизмы исправления ошибок во время репликации ДНК и ее репарация вследствие повреждений на протяжении всего жизненного цикла клетки.

Основные моменты:

-

Клетки имеют различные механизмы предотвращения возникновения мутаций – необратимых изменений в ДНК

-

В процессе синтеза ДНК, большинство ДНК-полимераз «проверяют свою работу» и проводят замену бо́льшей части ошибочно вставленных нуклеотидов. Этот процесс можно назвать исправлением ошибок.

-

Сразу после синтеза ДНК любые оставшиеся ошибочные нуклеотиды обнаруживаются и заменяются в так называемом процессе репарации ошибочно спаренных нуклеотидов.

-

Если ДНК повреждена, она может быть восстановлена с помощью различных механизмов, например, путём прямой репарации, эксцизионной репарации или путём восстановления двухцепочечных разрывов

- пострепликативной репарации.

Введение

Как ДНК связана с раком? Рак возникает при неконтролируемом делении клеток, когда игнорируются клеточные «стоп»-сигналы, что приводит к образованию опухоли. Это неправильное поведение клеток вызвано накопившимися мутациями — необратимыми изменениями последовательности ДНК клетки.

На самом деле, ошибки в процессе репликации и повреждения ДНК возникают в клетках нашего тела постоянно. Однако в большинстве случаев они не приводят к раку и даже не вызывают мутаций, такие ошибки обычно обнаруживаются и исправляются в процессе репарации ДНК. Если же повреждение исправить не удаётся, то в клетке включается механизм самоуничтожения — (апоптоз), который предотвращает передачу поврежденной ДНК дочерним клеткам.

Мутации возникают и передаются дочерним клеткам только тогда, когда эти механизмы не справляются. В частности, рак возникает в случае накопившихся в одной клетке мутаций генов, связанных с делением.

В этой статье мы подробно рассмотрим механизмы, используемые клетками для исправления ошибок, которые возникают в процессе репликации. К ним относятся:

-

Исправление ошибок – процесс, который возникает во время репликации ДНК.

-

Репарация ошибочно спаренных нуклеотидов, которая происходит сразу же после репликации ДНК.

-

Механизмы репарации, которые выявляют и исправляют повреждения ДНК на протяжении всего клеточного цикла

Исправление ошибок

ДНК-полимеразы — это ферменты, участвующие в репликации ДНК. Во время копирования ДНК большинство ДНК-полимераз «проверяют», корректный ли нуклеотид они добавляют. Этот процесс называется исправлением ошибок. Если полимераза обнаружит, что был добавлен неправильный нуклеотид, она сразу же удалит и заменит его и только после этого продолжит синтез ДНКstart superscript, 1, end superscript.

Репарация ошибочно спаренных нуклеотидов

Процесс исправления избавляет от основной массы ошибок, но не от всех. После создания новой ДНК запускается механизм репарации ошибочно спаренных нуклеотидов — удаления и замены ошибочно спаренных нуклеотидов, оставшихся в результате репликации. Исправление несоответствий между парами оснований также может включать в себя исправление небольших вставок и делеций, возникающих вследствие «соскальзывания» полимеразы с исходной цепи squared.

Как происходит восстановление неправильно спаренных нуклеотидов? Во-первых, белковый комплекс распознаёт неправильно спаренный нуклеотид и связывается с ним. Другой комплекс разрезает ДНК в области несовпадения, а ещё одна группа ферментов отщепляет некорректный нуклеотид вместе с небольшим участком вокруг него. Затем ДНК-полимераза заполняет этот пробел правильными нуклеотидами, а фермент ДНК-лигаза сшивает разрывы в цепиsquared.

Удивительно: как белки, участвующие в восстановлении ДНК, определяют, «кто прав» во время репарации ошибочно спаренных нуклеотидов? То есть, когда два основания неправильно соединены (как G (гуанин) и T (тимин) на рисунке выше), какое из этих двух оснований должно быть удалено и заменено?

У бактерий можно отличить исходную и дочернюю цепи ДНК по метилированным основаниям. На исходной цепи ДНК есть метильные (minus, start text, C, H, end text, start subscript, 3, end subscript) группы, присоединенные к некоторым из ее оснований, а у дочерней цепи таких групп еще нетcubed.

У эукариот процессы, позволяющие идентифицировать исходную цепь при устранении несоответствий, включают распознавание одноцепочечных разрывов, которые обнаруживаются только у дочерней цепи cubed.

Механизмы репарации ДНК

С ДНК может что-нибудь случиться практически в любой момент жизни клетки, а не только во время репликации. Фактически, ДНК постоянно повреждается из-за воздействия внешних факторов: ультрафиолетового излучения и радиации, химических веществ, не говоря уже о спонтанных процессах, которые протекают даже без вмешательства окружающей среды!start superscript, 4, end superscript

К счастью, наши клетки имеют механизмы восстановления, с помощью которых они находят и исправляют большинство повреждений ДНК. Можно выделить несколько типов репарации:

-

Прямая репарация. Некоторые повреждения ДНК, вызванные химическими реакциями, могут быть «исправлены» находящимися в клетке ферментами.

-

Эксцизионная репарация. Повреждение одного или нескольких нуклеотидов ДНК часто исправляется удалением и заменой поврежденного участка. При эксцизионной репарации оснований удаляется только поврежденное основание. В случае эксцизионной репарации нуклеотидов, как и в случае репарации ошибочно спаренных нуклеотидов, которое мы рассмотрели выше, удаляются целиком нуклеотиды.

-

Репарация двухцепочечных разрывов: Существуют два основных способа: негомологичное соединение концов и гомологичная рекомбинация. Они используются для восстановления двухцепочечных разрывов ДНК (когда вся хромосома разделяется на две части).

Прямая репарация

В некоторых случаях клетка может исправить повреждение ДНК, обратив вызвавшую его реакцию. Дело в том, что «повреждение ДНК» — это, как правило, присоединение к ней лишней группы в результате химической реакции.

Например, гуанин (G) может подвергаться реакции с присоединением метильной (minus, start text, C, H, end text, start subscript, 3, end subscript) группы к атому кислорода в азотистом основании. Если это не исправить, метил-содержащий гуанин будет связываться с тимином (Т), а не с цитозином (С) во время репликации ДНК. К счастью, у людей и многих других организмов есть фермент, который может удалить метильную группу, обратив реакцию, и тем самым вернуть азотистое основание в нормальное состояниеstart superscript, 5, end superscript.

Эксцизионная репарация оснований

Эксцизионная репарация оснований — это механизм, используемый для обнаружения и удаления определенных типов поврежденных азотистых оснований. Ключевую роль в нем играет группа ферментов, называемых гликозилазами. Каждая гликозилаза обнаруживает и удаляет определенный вид поврежденных оснований.

Например, в процессе реакции дезаминирования цитозин может превратиться в урацил — основание, обычно встречающееся только в РНК. Во время репликации ДНК урацил будет соединяться с аденином, а не с гуанином (в отличие от цитозина), поэтому такое превращение может привести к возникновению мутацииstart superscript, 5, end superscript.

Для предотвращения подобных изменений гликозилаза, являющаяся частью сигнального пути эксцизионной репарации, обнаруживает и удаляет дезаминированные цитозины. После того, как основание было удалено, удаляется и оставшаяся часть нуклеотида, а другие ферменты заполняют пробелstart superscript, 6, end superscript.

Эксцизионная репарация нуклеотидов

Эксцизионная репарация нуклеотидов — это еще один способ удаления и замены поврежденных оснований. В результате нее обнаруживаются и корректируются повреждения, которые искажают форму двойной спирали ДНК. Например, азотистые основания могут измениться, присоединив к себе громоздкие группы атомов, в частности, в результате воздействия химических веществ, содержащихся в сигаретном дымеstart superscript, 7, end superscript.

Эксцизионная репарация нуклеотидов также используется для устранения повреждений, вызванных ультрафиолетовым излучением, например, при получении солнечного ожога. Под воздействием УФ-излучения цитозин и тимин могут вступать в реакцию с соседними основаниями, которые также являются цитозином или тимином, образуя при этом связи, изменяющие форму двойной спирали и вызывающие ошибки в процессе репликации ДНК. Наиболее распространенный тип таких связей — тиминовый димер — он состоит из двух тиминовых оснований, вступающих в реакцию друг с другом и образующих химическую связьstart superscript, 8, end superscript.

При эксцизионной репарации нуклеотидов поврежденные нуклеотиды удаляются вместе с соседними нуклеотидами. В этом процессе хеликаза (фермент, раскручивающий ДНК) раскрывает ДНК, образуя пузырь, а ферменты, разрезающие ДНК, отсекают поврежденную часть пузыря. Полимераза заполняет пробел, а лигаза сшивает разрыв в цепиstart superscript, 9, end superscript.

Репарация двухцепочечных разрывов

Некоторые факторы окружающей среды, например, радиация, могут вызывать разрывы обеих цепочек ДНК (разделение хромосомы на две части). Такие повреждения ДНК, если верить комиксам, ведут к появлению супергероев, но могут встречаться и после реальных катастроф, например, Чернобыльской.

Двухцепочечные разрывы опасны, потому что большие сегменты хромосом и сотни содержащихся в них генов могут быть потеряны, если разрыв не будет восстановлен. Существует два способа восстановления двухцепочечных разрывов ДНК: негомологичное соединение концов и гомологичная рекомбинация.

При негомологичном соединении концов два разорванных конца хромосомы просто склеиваются обратно. Этот механизм восстановления является «грубым» и неточным, в результате в месте разрыва, как правило, либо теряются нуклеотиды, либо добавляются лишние, что может привести к мутациям. Но это в любом случае лучше потери целого фрагмента хромосомыstart superscript, 10, end superscript.

При гомологичной рекомбинации для восстановления разрыва используется фрагмент из гомологичной хромосомы, который соответствует поврежденной хромосоме (или из сестринской хроматиды, если ДНК была реплицирована). В этом процессе две хромосомы объединяются, и неповрежденная область гомологичной хромосомы или хроматиды используется в качестве матрицы для замены поврежденной области. Гомологичная рекомбинация работает «чище», точнее, чем негомологичное соединение концов, и обычно не приводит к образованию мутацийstart superscript, 11, end superscript.

Репарация ДНК и заболевания человека

Доказательства важности механизмов репарации получены на основе генетических заболеваний человека. Во многих случаях мутации в генах, которые кодируют белки, участвующие в репарации, связаны с наследственным раком. Например:

-

Наследственный неполипозный колоректальный рак (также называемый синдромом Линча) вызван мутациями в генах, кодирующих белки, которые участвуют в репарации ошибочно спаренных нуклеотидовstart superscript, 12, comma, 13, end superscript. Поскольку такие нуклеотиды не восстанавливаются, у людей, страдающих этим синдромом, мутации накапливаются гораздо быстрее, чем у здоровых. Это может привести к развитию опухолей толстой кишки.

-

Люди с пигментной ксеродермой очень чувствительны к ультрафиолетовому излучению. Это вызвано мутациями в белках, участвующих в эксцизионной репарации нуклеотидов. Когда они не функционируют, димеры тимина и другие виды повреждений, вызванные ультрафиолетовым излучением, перестают восстанавливаться. У людей с пигментной ксеродермой после нескольких минут пребывания на солнце могут возникнуть сильные солнечные ожоги, и около половины из них заболевают раком кожи в возрасте до 10 лет, если только они не избегают солнечных лучейstart superscript, 14, end superscript.

Механизмы исправления ошибок во время репликации ДНК и ее репарация вследствие повреждений на протяжении всего жизненного цикла клетки.

Основные моменты:

-

Клетки имеют различные механизмы предотвращения возникновения мутаций – необратимых изменений в ДНК

-

В процессе синтеза ДНК, большинство ДНК-полимераз «проверяют свою работу» и проводят замену бо́льшей части ошибочно вставленных нуклеотидов. Этот процесс можно назвать исправлением ошибок.

-

Сразу после синтеза ДНК любые оставшиеся ошибочные нуклеотиды обнаруживаются и заменяются в так называемом процессе репарации ошибочно спаренных нуклеотидов.

-

Если ДНК повреждена, она может быть восстановлена с помощью различных механизмов, например, путём прямой репарации, эксцизионной репарации или путём восстановления двухцепочечных разрывов

- пострепликативной репарации.

Введение

Как ДНК связана с раком? Рак возникает при неконтролируемом делении клеток, когда игнорируются клеточные «стоп»-сигналы, что приводит к образованию опухоли. Это неправильное поведение клеток вызвано накопившимися мутациями — необратимыми изменениями последовательности ДНК клетки.

На самом деле, ошибки в процессе репликации и повреждения ДНК возникают в клетках нашего тела постоянно. Однако в большинстве случаев они не приводят к раку и даже не вызывают мутаций, такие ошибки обычно обнаруживаются и исправляются в процессе репарации ДНК. Если же повреждение исправить не удаётся, то в клетке включается механизм самоуничтожения — (апоптоз), который предотвращает передачу поврежденной ДНК дочерним клеткам.

Мутации возникают и передаются дочерним клеткам только тогда, когда эти механизмы не справляются. В частности, рак возникает в случае накопившихся в одной клетке мутаций генов, связанных с делением.

В этой статье мы подробно рассмотрим механизмы, используемые клетками для исправления ошибок, которые возникают в процессе репликации. К ним относятся:

-

Исправление ошибок – процесс, который возникает во время репликации ДНК.

-

Репарация ошибочно спаренных нуклеотидов, которая происходит сразу же после репликации ДНК.

-

Механизмы репарации, которые выявляют и исправляют повреждения ДНК на протяжении всего клеточного цикла

Исправление ошибок

ДНК-полимеразы — это ферменты, участвующие в репликации ДНК. Во время копирования ДНК большинство ДНК-полимераз «проверяют», корректный ли нуклеотид они добавляют. Этот процесс называется исправлением ошибок. Если полимераза обнаружит, что был добавлен неправильный нуклеотид, она сразу же удалит и заменит его и только после этого продолжит синтез ДНКstart superscript, 1, end superscript.

Репарация ошибочно спаренных нуклеотидов

Процесс исправления избавляет от основной массы ошибок, но не от всех. После создания новой ДНК запускается механизм репарации ошибочно спаренных нуклеотидов — удаления и замены ошибочно спаренных нуклеотидов, оставшихся в результате репликации. Исправление несоответствий между парами оснований также может включать в себя исправление небольших вставок и делеций, возникающих вследствие «соскальзывания» полимеразы с исходной цепи squared.

Как происходит восстановление неправильно спаренных нуклеотидов? Во-первых, белковый комплекс распознаёт неправильно спаренный нуклеотид и связывается с ним. Другой комплекс разрезает ДНК в области несовпадения, а ещё одна группа ферментов отщепляет некорректный нуклеотид вместе с небольшим участком вокруг него. Затем ДНК-полимераза заполняет этот пробел правильными нуклеотидами, а фермент ДНК-лигаза сшивает разрывы в цепиsquared.

Удивительно: как белки, участвующие в восстановлении ДНК, определяют, «кто прав» во время репарации ошибочно спаренных нуклеотидов? То есть, когда два основания неправильно соединены (как G (гуанин) и T (тимин) на рисунке выше), какое из этих двух оснований должно быть удалено и заменено?

У бактерий можно отличить исходную и дочернюю цепи ДНК по метилированным основаниям. На исходной цепи ДНК есть метильные (minus, start text, C, H, end text, start subscript, 3, end subscript) группы, присоединенные к некоторым из ее оснований, а у дочерней цепи таких групп еще нетcubed.

У эукариот процессы, позволяющие идентифицировать исходную цепь при устранении несоответствий, включают распознавание одноцепочечных разрывов, которые обнаруживаются только у дочерней цепи cubed.

Механизмы репарации ДНК

С ДНК может что-нибудь случиться практически в любой момент жизни клетки, а не только во время репликации. Фактически, ДНК постоянно повреждается из-за воздействия внешних факторов: ультрафиолетового излучения и радиации, химических веществ, не говоря уже о спонтанных процессах, которые протекают даже без вмешательства окружающей среды!start superscript, 4, end superscript

К счастью, наши клетки имеют механизмы восстановления, с помощью которых они находят и исправляют большинство повреждений ДНК. Можно выделить несколько типов репарации:

-

Прямая репарация. Некоторые повреждения ДНК, вызванные химическими реакциями, могут быть «исправлены» находящимися в клетке ферментами.

-

Эксцизионная репарация. Повреждение одного или нескольких нуклеотидов ДНК часто исправляется удалением и заменой поврежденного участка. При эксцизионной репарации оснований удаляется только поврежденное основание. В случае эксцизионной репарации нуклеотидов, как и в случае репарации ошибочно спаренных нуклеотидов, которое мы рассмотрели выше, удаляются целиком нуклеотиды.

-

Репарация двухцепочечных разрывов: Существуют два основных способа: негомологичное соединение концов и гомологичная рекомбинация. Они используются для восстановления двухцепочечных разрывов ДНК (когда вся хромосома разделяется на две части).

Прямая репарация

В некоторых случаях клетка может исправить повреждение ДНК, обратив вызвавшую его реакцию. Дело в том, что «повреждение ДНК» — это, как правило, присоединение к ней лишней группы в результате химической реакции.

Например, гуанин (G) может подвергаться реакции с присоединением метильной (minus, start text, C, H, end text, start subscript, 3, end subscript) группы к атому кислорода в азотистом основании. Если это не исправить, метил-содержащий гуанин будет связываться с тимином (Т), а не с цитозином (С) во время репликации ДНК. К счастью, у людей и многих других организмов есть фермент, который может удалить метильную группу, обратив реакцию, и тем самым вернуть азотистое основание в нормальное состояниеstart superscript, 5, end superscript.

Эксцизионная репарация оснований

Эксцизионная репарация оснований — это механизм, используемый для обнаружения и удаления определенных типов поврежденных азотистых оснований. Ключевую роль в нем играет группа ферментов, называемых гликозилазами. Каждая гликозилаза обнаруживает и удаляет определенный вид поврежденных оснований.

Например, в процессе реакции дезаминирования цитозин может превратиться в урацил — основание, обычно встречающееся только в РНК. Во время репликации ДНК урацил будет соединяться с аденином, а не с гуанином (в отличие от цитозина), поэтому такое превращение может привести к возникновению мутацииstart superscript, 5, end superscript.

Для предотвращения подобных изменений гликозилаза, являющаяся частью сигнального пути эксцизионной репарации, обнаруживает и удаляет дезаминированные цитозины. После того, как основание было удалено, удаляется и оставшаяся часть нуклеотида, а другие ферменты заполняют пробелstart superscript, 6, end superscript.

Эксцизионная репарация нуклеотидов

Эксцизионная репарация нуклеотидов — это еще один способ удаления и замены поврежденных оснований. В результате нее обнаруживаются и корректируются повреждения, которые искажают форму двойной спирали ДНК. Например, азотистые основания могут измениться, присоединив к себе громоздкие группы атомов, в частности, в результате воздействия химических веществ, содержащихся в сигаретном дымеstart superscript, 7, end superscript.

Эксцизионная репарация нуклеотидов также используется для устранения повреждений, вызванных ультрафиолетовым излучением, например, при получении солнечного ожога. Под воздействием УФ-излучения цитозин и тимин могут вступать в реакцию с соседними основаниями, которые также являются цитозином или тимином, образуя при этом связи, изменяющие форму двойной спирали и вызывающие ошибки в процессе репликации ДНК. Наиболее распространенный тип таких связей — тиминовый димер — он состоит из двух тиминовых оснований, вступающих в реакцию друг с другом и образующих химическую связьstart superscript, 8, end superscript.

При эксцизионной репарации нуклеотидов поврежденные нуклеотиды удаляются вместе с соседними нуклеотидами. В этом процессе хеликаза (фермент, раскручивающий ДНК) раскрывает ДНК, образуя пузырь, а ферменты, разрезающие ДНК, отсекают поврежденную часть пузыря. Полимераза заполняет пробел, а лигаза сшивает разрыв в цепиstart superscript, 9, end superscript.

Репарация двухцепочечных разрывов

Некоторые факторы окружающей среды, например, радиация, могут вызывать разрывы обеих цепочек ДНК (разделение хромосомы на две части). Такие повреждения ДНК, если верить комиксам, ведут к появлению супергероев, но могут встречаться и после реальных катастроф, например, Чернобыльской.

Двухцепочечные разрывы опасны, потому что большие сегменты хромосом и сотни содержащихся в них генов могут быть потеряны, если разрыв не будет восстановлен. Существует два способа восстановления двухцепочечных разрывов ДНК: негомологичное соединение концов и гомологичная рекомбинация.

При негомологичном соединении концов два разорванных конца хромосомы просто склеиваются обратно. Этот механизм восстановления является «грубым» и неточным, в результате в месте разрыва, как правило, либо теряются нуклеотиды, либо добавляются лишние, что может привести к мутациям. Но это в любом случае лучше потери целого фрагмента хромосомыstart superscript, 10, end superscript.

При гомологичной рекомбинации для восстановления разрыва используется фрагмент из гомологичной хромосомы, который соответствует поврежденной хромосоме (или из сестринской хроматиды, если ДНК была реплицирована). В этом процессе две хромосомы объединяются, и неповрежденная область гомологичной хромосомы или хроматиды используется в качестве матрицы для замены поврежденной области. Гомологичная рекомбинация работает «чище», точнее, чем негомологичное соединение концов, и обычно не приводит к образованию мутацийstart superscript, 11, end superscript.

Репарация ДНК и заболевания человека

Доказательства важности механизмов репарации получены на основе генетических заболеваний человека. Во многих случаях мутации в генах, которые кодируют белки, участвующие в репарации, связаны с наследственным раком. Например:

-

Наследственный неполипозный колоректальный рак (также называемый синдромом Линча) вызван мутациями в генах, кодирующих белки, которые участвуют в репарации ошибочно спаренных нуклеотидовstart superscript, 12, comma, 13, end superscript. Поскольку такие нуклеотиды не восстанавливаются, у людей, страдающих этим синдромом, мутации накапливаются гораздо быстрее, чем у здоровых. Это может привести к развитию опухолей толстой кишки.

-

Люди с пигментной ксеродермой очень чувствительны к ультрафиолетовому излучению. Это вызвано мутациями в белках, участвующих в эксцизионной репарации нуклеотидов. Когда они не функционируют, димеры тимина и другие виды повреждений, вызванные ультрафиолетовым излучением, перестают восстанавливаться. У людей с пигментной ксеродермой после нескольких минут пребывания на солнце могут возникнуть сильные солнечные ожоги, и около половины из них заболевают раком кожи в возрасте до 10 лет, если только они не избегают солнечных лучейstart superscript, 14, end superscript.

Макеты страниц

Было установлено, что частота ошибок при репликации ДНК Е. coli не превышает 1 на  нуклеотидов. Поскольку хромосома Е. coli содержит приблизительно

нуклеотидов. Поскольку хромосома Е. coli содержит приблизительно  пар оснований, на 10000 клеток, претерпевших один цикл деления, встраивается всего один неправильный нуклеотид.

пар оснований, на 10000 клеток, претерпевших один цикл деления, встраивается всего один неправильный нуклеотид.

Долгое время считалось, что столь высокая степень точности воспроизведения генетической информации целиком определяется точностью уотсон-криковского спаривания между матричной и новообразованной (дочерней) цепями, однако в результате последующего анализа выяснилось, что если бы точность репликации зависела исключительно от правильности спаривания оснований, то частота ошибок была бы значительно выше — приблизительно 1 на 104-105 остатков. Следовательно, чтобы объяснить такую низкую частоту ошибок при репликации in vivo, необходимо предположить участие в процессе репликации еще какого-то одного или нескольких факторов.

Более детальное изучение свойств высокоочищенных ДНК-полимераз позволило получить по крайней мере частичный ответ на вопрос о природе этих факторов. Напомним, что ДНК-полимеразы I и III обладают тремя различными ферментативными активностями. Мы уже видели, как фермент функционирует в качестве полимеразы, а также как он может удалять нуклеотидные остатки с 5-конца фрагмента ДНК. Однако 3-экзонуклеазная активность ДНК-полимераз I и III очень озадачивала исследователей, ибо она означала, что эти ферменты способны «пятиться», отщепляя З-концевые нуклеотиды в направлении, противоположном тому, в котором они действуют как полимеразы. З-экзону-клеазная активность ДНК-полимераз I и III — это средство проверки новосинтезированной цепи ДНК и исправления ошибок, сделанных ферментом при его работе в качестве полимеразы. Если ДНК-полимераза встраивает неправильный нуклеотид, то фермент сам может распознать неспособность этого нуклеотида образовать правильную пару с соответствующим нуклеотидом матрицы (рис. 28-15). В этом случае фермент возвращается назад и отщепляет неправильный нуклеотид с З-конца цепи, после чего полимераза продолжает присоединять правильные нуклеотиды, т.е. возобновляет свое обычное продвижение в направлении

Рис. 28-15. Исправление ошибок с помощью 3-зкзонуклеазной активности ДНК-полимеразы.

Таким образом, по мере перемещения репликативной вилки вдоль матрицы осуществляется проверка каждого встроенного нуклеотида. Корректирующее действие ДНК-полимеразы очень эффективно; благодаря ему точность репликации повышается как минимум в 104 раз. Суммарная ошибка возникает в результате ошибок, допускаемых ферментом в ходе полимеризации и в процессе исправления их при корректировке; она не превышает одной ошибки на  нуклеотидных остатков.

нуклеотидных остатков.

Очень важно отметить, что процесс репликации протекает со значительно более высокой степенью точности, чем процессы транскрипции и трансляции. Частые ошибки в репликации подвергли бы большому риску сохранность видов и их жизнеспособность.

Ошибки же в транскрипции и трансляции гораздо менее опасны, поскольку они влияют на образование РНК или белка только в одной клетке и не изменяют всю последующую родословную вида. Корректировка с помощью ДНК-полимеразы — это, вероятно, лишь один из путей, обеспечивающих высокую точность репликации. Возможно, исключительно сложная организация репликативного процесса и участие в нем множества белков необходимы для достижения именно этой цели. Интересно, что некоторые эукариотические ДНК-полимеразы не осуществляют корректировку. По-видимому, эукариоты обеспечивают точность и надежность процесса репликации с помощью каких-то других средств.

Удвоение генетического материала перед делением клетки — очень точный процесс. Но мутации в геноме не перестают накапливаться, что приводит как к болезням, так и к появлению нового материала для эволюции. Оказывается, одним из механизмов сохранения мутаций может служить связывание белков — полимераз и транскрипционных факторов — с ДНК. Они создают помеху для «выщепления» ошибочных последовательностей, синтезированных неточной ДНК-полимеразой α.

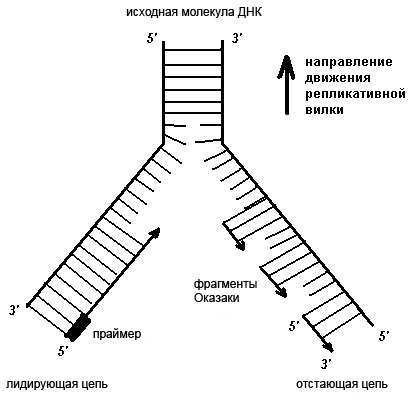

Рисунок 1. Схема репликативной вилки. Новая цепь синтезируется на матрице старой в направлении от 5’- к 3’-концу. При этом одна из цепей может расти непрерывно, а другая — нет (очередное праймирование происходит по мере расплетения ДНК). Рисунок с сайта topreferat.znate.ru.

Перед тем как поделиться, клетке нужно дублировать свой генетический материал. Процесс удвоения молекул ДНК называется репликацией. Репликация осуществляется и регулируется многими белками. Она должна быть максимально точной, чтобы избежать появления мутаций в ДНК. Механизм удвоения генетического материала у прокариот и эукариот полуконсервативный. То есть после репликации одной двуцепочечной молекулы ДНК получаются две, в каждой из которых одна цепь будет старой (материнской), а другая новой (дочерней) [1]. Образовавшиеся молекулы ДНК почти идентичные. Но их минорные отличия могут играть важную роль в судьбе организма [2, 3].

Немного о ДНК-полимеразах

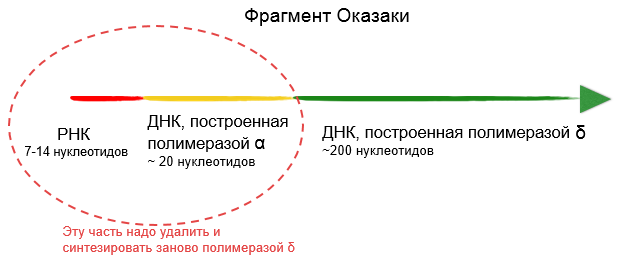

Ключевыми белками репликации являются ДНК-полимеразы — ферменты, читающие цепочку нуклеотидов и использующие ее как матрицу для синтеза дочерней молекулы ДНК. Важно отметить, что ДНК-полимеразы могут присоединять новый нуклеотид только к предыдущему, потому им всегда нужна «затравка» (праймер). Такие затравки во время репликации синтезирует другой фермент — праймаза. Издержки такого разделения труда заключаются в том, что первым компонентом дочерней цепи становятся рибонуклеотиды, то есть короткие цепочки РНК. К ним полимераза уже может присоединить дезоксирибонуклеотиды. Это делает ДНК-полимераза α. Она удлиняет РНК-затравку, синтезируя небольшую цепочку ДНК (примерно 20 нуклеотидов). Так как репликация должна быть очень точной, то неудивительно, что некоторые ДНК-полимеразы умеют исправлять ошибки своей работы. В первую очередь это касается ферментов, синтезирующих длинные участки цепей. Полимераза α такой редактирующей способностью не обладает, поэтому включает новые нуклеотиды, не «оглядываясь» назад и оставляя много ошибок.

Каждая цепь ДНК имеет направление: у нее есть 3’- и 5’-концы. Важно отметить, что новая молекула ДНК может удлиняться только в одну сторону, так как ДНК-полимеразы умеют добавлять нуклеотиды только к 3’-концу. В начале репликации две цепи материнской ДНК расплетаются в определенном месте, и на их матрицах строятся дочерние цепи в двух направлениях. В одну сторону синтез идет непрерывно, а в другую — с помощью коротких фрагментов, как показано на рисунке 1. Такой механизм обеспечивает удлинение дочерних цепей только от 5’-конца к 3’-концу [4, 5]. Цепь, синтез которой идет короткими фрагментами — фрагментами Оказаки, называется отстающей.

У эукариот синтез всего фрагмента Оказаки от уже продленной полимеразой α затравки осуществляет полимераза δ. Она очень точная и умеет исправлять свои ошибки. Получается, что в начале каждого фрагмента Оказаки есть небольшой фрагмент РНК и участок, синтезированный «малограмотной» полимеразой α. Всё это нужно удалить и застроить заново полимеразой δ, так как ни РНК, ни ошибок в дочерней цепи быть не должно (рис. 2). Поле такого редактирования фрагменты Оказаки сшиваются ДНК-лигазой, образуя непрерывную цепь [6, 7]. Но, несмотря на исправление ошибок, некоторые из них все-таки остаются, и возникают мутации.

Рисунок 2. Структура фрагмента Оказаки. В начале фрагмента есть часть, которая особенно нуждается в редактировании (ограничена пунктиром). В клетке для этого имеются специальные механизмы. Но если с ДНК быстро свяжется белок, то ошибки в 5’-концевых участках фрагментов Оказаки могут остаться неисправленными.

Возможный механизм сохранения мутаций после репликации

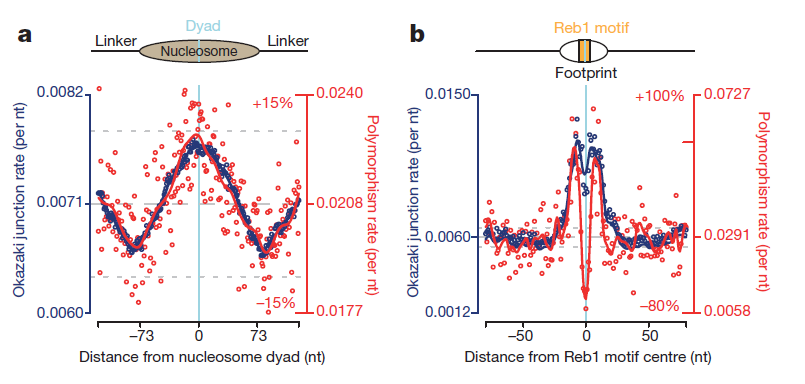

Показано, что мутации в геноме происходят неравномерно [8]. Их распределение зависит от многих факторов, в том числе и от деятельности ДНК-связывающих белков. Авторы недавнего исследования сопоставили распределение мутаций в геноме и участков «стыка» фрагментов Оказаки (рис. 3а). Получилось, что на центр нуклеосомной ДНК приходится как пик мутаций, так и максимальное количество концов фрагментов Оказаки [9].

Такая корреляция была обнаружена и в зонах связывания транскрипционных факторов (рис. 3b). Правда, непосредственно специфические сайты посадки белков мутируют редко. Это, видимо, связано с давлением отбора: если сайт связывания транскрипционного фактора будет поврежден, то может сбиться регуляция важных процессов, что в свою очередь с высокой вероятностью приведет к гибели клетки.

Рисунок 3. Корреляция нуклеотидного полиморфизма (числа мутаций) и количества стыков фрагментов Оказаки в местах посадки белков (нуклеосомных — слева, транскрипционных регуляторов — справа) на ДНК дрожжей S. cerevisiae. Рисунок из [9].

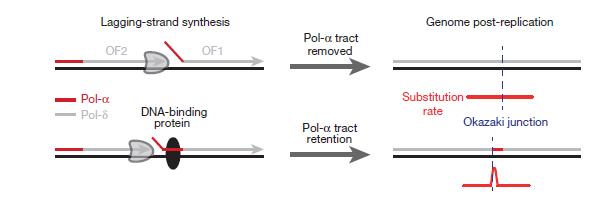

Синтез фрагментов Оказаки имеет направление. Если мутации связаны с этим процессом, то их распределение тоже должно иметь направление. Выявили, что количество мутаций резко возрастает сразу после окончания фрагмента Оказаки. Особенно в местах связывания белков, служащих барьером для полимеразы δ [10].

Авторы показали, что совпадение мест стыка фрагментов Оказаки и повышенного уровня мутаций является следствием именно того, что в этих участках с ДНК связываются белки. Последовательности ДНК в таких регионах всегда разные, поэтому не имеют прямого отношения к наблюдаемой закономерности.

Как было сказано выше, фрагменты Оказаки синтезируются полимеразами α и δ. Ранее полагали, что в ходе этого процесса большинство нуклеотидов (если не все), синтезированных полимеразой α, удаляются [11, 12]. Это было бы полезно, потому что у полимеразы α нет возможности исправления ошибок. Но авторы исследования предполагают, что «следы» полимеразы α будут оставаться, если с ДНК быстро свяжется белок (рис. 4).

Рисунок 4. Модель закрепления ошибок репликации из-за белка, связанного с началом фрагмента Оказаки. Рисунок из [9].

В подтверждение этой гипотезы ученые показали, что ДНК, синтезированная полимеразой α, остается в геноме и после завершения репликации, а не исключается целиком. Мало того, она составляет 1,5% генома.

Интересно, что найденные закономерности характерны не только для дрожжей, но и для человека. Часто вокруг типичных сайтов связывания белков в ДНК накапливаются мутации. Авторы исследования связывают это именно с активностью полимеразы α.

- Meselson M., Stahl F.W. (1958). The replication of DNA in Esherichia coli. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 44 (7), 671–682;

- Генная терапия против рака;

- Союз голубоглазых;

- Johnston L.H., Nasmyth K.A. (1978). Saccharomyces cerevisiae cell cycle mutant cdc9 is defective in DNA ligase. Nature. 274, 891–893;

- Okazaki R., Okazaki T., Sakabe K., Sugimoto K., Sugino A. (1968). Mechanism of DNA chain growth. I. Possible discontinuity and unusual secondary structure of newly synthesized chains. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 59, 598–605;

- Balakrishnan L. and Bambara R.A. (2013). Okazaki fragment metabolism. Cold Spring Harb. Perspect. Biol. 5 (2), doi: 10.1101/cshperspect.a010173;

- Zheng L. and Shen B. (2011). Okazaki fragment maturation: nucleases take centre stage. J. Mol. Cell Biol. 3, 23–30;

- Wolfe K.H., Sharp P.M., Li W.H. (1989). Mutation rates differ among regions of the mammalian genome. Nature. 337, 283–285;

- Reijns M.A.M., Kemp H., Ding J., de Proce S.M., Jackson A.P., Taylor M.S. (2015). Lagging-strand replication shapes the mutational landscape of the genome. Nature. 518, 502–506;

- Smith D.J. and Whitehouse I. (2012). Intrinsic coupling of lagging-strand synthesis to chromatinassembly. Nature. 483, 434–438;

- Perera R.L., Torella R., Klinge S., Kilkenny M.L., Maman J.D., Pellegrini L. (2013). Mechanism for priming DNA synthesis by yeast DNA Polymerase alpha. eLife 2013;2:e00482;

- Walsh E. and Eckert K.A. Eukaryotic replicative DNA Polymerases. In: Murakami K. and Trakselis M.A. (Eds.), Nucleic Acid Polymerases. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2014. 30, 17–41. ISBN 978-3-642-39795-0..

Исправление ошибок. ДНК-полимеразы могут выявлять и исправлять ошибки, тогда как РНК-полимеразы такой способностью, по-видимому, не обладают. Поскольку ошибка даже в одном основании как при репликации, так и при транскрипции может привести к ошибке в синтезе белка, можете ли вы дать биологическое объяснение этому поразительному различию [c.925]

З-Ю п. н. Оказывается, у всех организмов точность работы репликативной машины (включающей не только ДНК-полимеразы, но и другие белки см. ниже) как раз такова, чтобы обеспечить безошибочное воспроизведение всего генома или допустить лишь малое число ошибок. Так, у бактерий ошибки синтеза ДНК происходят не чаще чем один раз на много миллионов нуклеотидов. Молекулярные взаимодействия, на которых основаны ферментативные реакции, в частности синтез ДНК, не могут быть абсолютно надежными, кроме того, точность процесса связана с его скоростью. Для того чтобы обеспечить высокую точность наряду с высокой скоростью репликации, природе пришлось прибегнуть к специальным механизмам, один из которых — механизм коррекции. [c.47]

Смещение в комплементарности пар, или ошибка репликации может происходить по другой схеме [c.219]

Нормальное размножение клеток требует высокой точности копирования ДНК-матрицы. Генетический материал живых организмов имеет огромные размеры. Даже у бактерий ДНК-полимераза должна практически безошибочно скопировать молекулу ДНК длиной около 3-10 п. н. Оказывается, у всех организмов точность работы репликативной машины (включаюш.ей не только ДНК-полимеразы, но и другие белки см. ниже) как раз такова, чтобы обеспечить безошибочное воспроизведение всего генома или допустить лишь малое число ошибок. Так, у бактерий ошибки синтеза ДНК происходят не чаще чем один раз на много миллионов нуклеотидов. Молекулярные взаимодействия, на которых основаны ферментативные реакции, в частности синтез ДНК, не могут быть абсолютно надежными, кроме того, точность процесса связана с его скоростью. Для того чтобы обеспечить высокую точность наряду с высокой скоростью репликации, природе пришлось прибегнуть к специальным механизмам, один из которых — механизм коррекции. [c.47]

Очень важно отметить, что процесс репликации протекает со значительно более высокой степенью точности, чем процессы транскрипции и трансляции. Частые ошибки в репликации подвергли бы большому риску сохранность видов [c.908]

ДНК-полимеразы проверяют комплементарность каждого нуклеотида матрице дважды один раз перед включением его в состав растущей цепи и второй раз перед тем, как включить следующий нуклеотид. Очередная фосфодиэфирная связь образуется лишь в том случае, если последний (З -концевой) нуклеотид затравки комплементарен матрице. Если же на предыдущей стадии полимеризации произошла ошибка (например, из-за того, что нуклеотид в момент полимеризации находился в необычной таутомерной форме), то репликация останавливается до тех пор, пока неправильный нуклеотид не будет удален. Некоторые ДНК-полимеразы обладают не только полимеризующей, но и 3 -экзонуклеазной активностью, «Которая отщепляет не спаренный с матрицей нуклеотид затравки. После чего полимеризация восстанавливается, от механизм, коррекция, заметно увеличивает точность работы ДНК-полимераз. Мутации, нарушающие З -экзонуклеазную активность ДНК-полимеразы, существенно повышают частоту возникновения прочих мутаций. Напротив, мутации, приводящие к усилению экзонуклеазной актив- ности относительно полимеризующей, снижают темп мутирования Генетического материала. [c.47]

Спонтанные генные мутации определяются ошибками при репликации ДНК, возникающими вследствие теплового движе-иия атомов и молекул. Очевидно, что ошибки транскрипции и трансляции не наследуются. [c.283]

Процесс транскрипции находится в клетке под строгим контролем, поэтому имеет место как неодинаковое транскрибирование во времени разных участков ДНК (генов), так и неодинаковая скорость, с которой гены могут транскрибироваться. В результате количество молекул иРНК в клетке, комплементарных разным генам, сильно различается. Хотя в целом механизмы синтеза ДНК и РНК сходны, процесс транскрипции не обладает той степенью точности, которая характерна для репликации ДНК. Однако поскольку иРНК не способна к самовоспроизведению, возникающие при ее синтезе ошибки в последующих клеточных генерациях не воспроизводятся и, следовательно, не могут наследоваться. [c.142]

Если ошибка синтеза не устраняется системами репарации, то неизбежна деформация дуплекса и искажение генетической программы. Такие сохраняющиеся при репликации изменения ДНК носят название мутации. Они могут быть спонтанными и индуцированными. Частота спонтанных мутаций невелика и составляет всего 10 —10 на клетку. В основном имеют место мутации, обусловленные действием внешних факторов физических (радиация), биологических (вирусы) и чужеродных химических веществ на генетический аппарат клеток. Наиболее многочисленными и опасными являются мутагены окружающей среды. Загрязнение воды и воздуха различными химическими отходами промышленных предприятий, химическими средствами защиты растений отрицательно сказывается на генетической программе всех живых организмов. В последние годы установлено, что ряд пищевых красителей, стабилизаторов и вкусовых добавок обладает выраженной мутагенной активностью, что привело к значительному ужесточению требований, связанных с применением химических веществ в пищевой промышленности. Многие лекарственные вещества также воздействуют на генетический аппарат клеток и должны подвергаться специальным генетическим испытаниям. [c.455]

Химическое изменение оснований. Некоторые мутагенные вещества действуют путем химического изменения содержащихся в ДНК оснований, что приводит к ошибкам репликации. Вполне понятное изменение вызывает нитрит. Азотистая кислота дезаминирует аденин, гуанин или цитозин без разрыва или каких-либо других изменений полинуклеотидной цепи. В результате замещения аминогруппы гидроксильной группой аденин превращается в гипоксантин и спаривается с цитозином вместо тимина, что приводит к мутации АТ СС. Если цитозин дезаминируется в урацил, то он спаривается с аденином вместо гуанина, и это ведет к мутации СС -АТ. Будучи превращен в ксантин, гуанин по-прежнему спаривается с цитозином, т. е. дезаминирование С не вызывает мутации. Гидроксиламин вступает в реакцию главным образом с цитозином и изменяет его так, что тот спаривается с аденином значит, он тоже вызывает мутации СС ТА. [c.444]

Из уровня спонтанных мутаций у бактерий в расчете на одно поколение рассчитано, что вероятность одной репликационной ошибки при синтезе ДНК составляет порядка 10 . Эту величину можно рассматривать как отношение скоростей реакций правильной репликации [c.194]

ВЫВОД, ЧТО, по-видимому, код действительно является триплет-ным, причем кодирование начинается от определенной точки нуклеиновой кислоты. При этом большая часть трехбуквенных комбинаций соответствует определенным аминокислотам и лишь небольшая часть триплетов относится к бессмысленным. Число триплетов равно 4-4-4 = 64, т. е. значительно больше числа аминокислот. Некоторые из них, по-видимому, кодируют одну и ту же аминокислоту, т. е. код является вырожденным. Этот вывод согласуется с обнаружением в настоящее время двух и более типов растворимых РНК, специфичных к одной и той же аминокислоте. Вырожденность генетического кода может способствовать выживанию организма. Действительно, в случае невырожденного кода ошибка при репликации ДНК или при транскрипции должна скорее приводить к появлению бессмысленного триплета, чем в случае вырожденного кода. Следовательно, при невырожденном коде ошибки чаще вызывали бы прекращение синтеза соответствующего белка или образование незаконченных белковых цепей. Напротив, в случае вырожденного кода ошибки должны чаще приводить просто к замене одной аминокислоты на другую, что, как правило, не имеет серьезных последствий. [c.376]

Как в прокариотических, так и в эукариотических клетках содержатся ферментные системы, способные исправлять ошибки репликации и различные формы повреждения ДНК, вызываемые гидро- [c.990]

Г. Е. Фрадкин. После обработки фаговой популяции гидроксиламино.м последний при помощи диализа удалялся из вирусной суспензии. Следовательно, во время облучения гидроксиламин в среде отсутствовал. Предварительная модификация цитозиновых остатков в ДНК фага лямбда, вызываемая гидроксиламином (предположительно образование 4—5-дигидро-4-гидро-ксиламиноцитозина), действительно повышает радиочувствительность фаговой популяции в условиях преобладания непрямого эффекта излучения. Мы полагаем, что механизм повышения радиочувствительности сводится к нарушению специфического процесса комплементарного спаривания азотистых оснований во время репликации фаговой ДНК внутри клетки. В последних рабо тах Брауна, Филипса с соавторами химическими методами установлено, что цитозин, предварительно обработанный гидроксиламином, спаривается не с гуанином, а с аденином. Вследствие этого во вновь образованной ДНК происходят единичные замены гуанина на аденин. До тех пор, пока эти замены не выходят за пределы связанных серий однозначных кодонов, они не сказываются на информационных свойствах ДНК фага. Однако эти единичные замены понижают эффективность механизма, исправляющего ошибки включения, за счет уменьшения резерва однозначны кодонов или, иными словами, за счет уменьшения степени вырожденности структурного кода. Мы не видим большой сложности в этом объяснении, к которому мы сознательно прибегли для освещения возмол<ных молекулярных механизмов, лежащих в основе скрытых повреждений, связанных с тонкими сдвигами в величинах водородных сил в химически модифицированных азотистых основаниях. Как известно, сенсибилизация может обусловливаться уменьшением степени прочности первичной структуры ДНК вследствие лабилизации эфирно-фосфатных связей. Однако при использовании в качестве модифицирующего агента гидроксиламина этот второй механизм отсутствует, так как химическими исслг- [c.173]

Включение или утрата отдельных пар оснований. Профлавин и другие акридиновые красители действуют по-иному. Вероятно, молекула акридина внедряется между соседними основаниями цепи ДНК и увеличивает расстояние между ними (интеркаляция). Такое пространственное изменение при репликации ДНК может вызывать ошибки двух типов- [c.444]

НО редко, он может образовать пару не с аденином, а с гуанином. Это в свою очередь приведет к ошибке при включении или при репликации, заключающейся в замене пары А — Т на Г — Ц и наоборот. [c.218]

В 1959 г. Д. Пратт сумел показать, что большинство, если не все бромурациловые ревертанты г+, образуемые мутантами гП (которые были индуцированы аналогами оснований), возникают в виде гетерозигот гП/г» , которые позднее расщепляются на гомозиготные ревертанты г» «. Чтобы продемонстрировать это, к бактериям, зараженным мутантным фагом Т4гП, непосредственно перед окончанием скрытого периода внутриклеточного развития фага добавляли бромурацил и первые инфекционные частицы, появившиеся в клетках непосредственно после окончания скрытого периода, высвобождали путем искусственного лизиса клеток. Такая методика постановки опыта гарантировала, что все ревертанты / +, возникшие и извлеченные из фонда предшественников фаговой ДНК во время короткого воздействия мутагена, образовались исключительно в самом последнем цикле репликации. Ошибка копирования, восстановившая у них в соответствующем участке ДНК генетическую информацию дикого типа г+, произошла настолько поздно, что больше и и одного цикла репликации произойти уже не могло (а это значит, что не могло произойти и расщепления на гомозиготные мутантные структуры). Такого рода опыты показали, что свыше 80% всех ревертантов г, возникших в результате кратковременного контакта с бромурацилом, действительно представляет собой мутационные гетерозиготы, несущие как исходный аллель г, так и ревертировавщий к дикому типу аллель г» . Следовательно, в полном соответствии с механизмом Уотсона и Крика и вопреки механизмам, предусматривающим консервативное распределе- [c.325]

Нетрудно видеть, что в тонком механизме репликации и синтеза белков произвол в расположении частиц сведен к минимуму. Этот матричный процесс является низкоэнтропийным. Ошибки в размещении аминокислот в пептидных цепочках составляют по приблизительной оценке 1 на 10 . В то же время, если бы синтез белков происходил на примитивной матрице, на которой концентрация тех или иных компонентов и их относительное расположение в значительной мере определялись бы случайностями окружающей обстановки, нельзя было бы ожидать воспроизводимости синтеза того или иного белка и, в частности, того белка, от структуры ко- [c.393]

Репликаза фага Q способна in vitro синтезировать цепи, полностью комплементарные как плюс-, так и минус-молекулам вирусной РНК. Система, однако, специфична для вирусной РНК и не может копировать никаких других полинуклеотидов. Возможно, что для инициации процесса репликации нужно, чтобы на З -конце имелись определенные последовательности. В пробирке репликация протекает с ошибками, такими, в частности, как преждевременная терминация цепи и неправильное спаривание оснований. В результате происходит образование мутантных форм РНК, что дает возможность получать молекулы РНК, размеры которой будут значительно меньше, чем у вирусной РНК, и которые будут при этом легко реплицироваться репликазной системой фага Q . Была установлена нуклеотидная последовательность одного из таких фрагментов, включающего всего лишь 114 нуклеотидов . [c.245]

Разные аллели одного и того же Г. возникают благодаря мутациям-илслецуемьш изменениям в структуре исходного Г. В норме Г. чрезвычайно стабилен и при удвоении хромосом во время репликации ДНК воспроизводится совершенно точно вероятность ошибки не превышает 10″ . Мутации происходят редко и обычно влекут за собой неблагоприятные последствия для организма, т. к. нарушается его способность синтезировать нормальный белок. Однако в целом это явление играет положит, роль накопление редких полезных мутаций создает основу генетич. изменчивости, необходимой для эволюции. [c.517]

Особый класс М. составляют соед., представляющие собой аналоги оснований ДНК-5-галогенурацилы, 2-амино-и 6-метиламинопурины н др. Галогенурацилы включаются в ДНК при матричном синтезе вместо тимина, 2-амино-пурин-вместо аденина. Вследствие различий в положении кетоенольного равновесия у тимина и галогенурацилов (при включении последних в ДНК) увеличивается частота ошибочных спариваний оснований и возникают ошибки при репликации. [c.152]

Равновесие между созидательными возможностями выбора среди специфических оснований в ДНК (созидательные мутации) и точностью синтеза белков (поддерживающих жизнь организма) является основой эволюции. Ферменты, которые заряжают тРНК специфической аминокислотой, обладают очень низкой вероятностью ошибки, порядка 1 Ю» для гомологичных аминокислот. При репликации точность даже выше, и величина ошибки редко превышает 1 на 10. [c.212]

К настоящему времени у эукариот, как и у бактерий (см. ранее), открыто несколько ДНК-полимераз. В репликации ДНК эукариот участвуют два главных типа полимераз — а и б. Показано, что ДНК-полимераза а состоит из 4 субъединиц и является идентичной по структуре и свойствам во всех клетках млекопитающих, причем одна из субъединиц оказалась наделенной праймазной активностью. Самая крупная субъединица ДНК-полимеразы а (мол. масса 180000) катализирует реакцию полимеризации, преимущественно синтез отстающей цепи ДНК, являясь составной частью праймасомы. ДНК-полимераза б состоит из 2 субъединиц и преимущественно катализирует синтез ведущей цепи ДНК (см. далее). Открыта также ДНК-полимераза г, которая в ряде случаев заменяет б-фермент, в частности при репарации ДНК (исправление нарушений ДНК, вызванных ошибками репликации или повреждающими агентами). Следует отметить, что в эукариотических клетках открыты два белковых фактора репликации, обозначаемых RFA и RF . Фактор репликации А выполняет функцию белка—связывание одноцепочечной ДНК (наподобие белковых факторов связывания разъединенных цепей ДНК при [c.480]

Этап HI — терминация синтеза ДНК —наступает, скорее всего, когда исчерпана ДПК-матрица и трансферазные реакции прекращаются. Точность репликации ДНК чрезвычайно высока, возможна одна ошибка на 10 трансферазных реакций, однако подобная ошибка обычно легко исправляется за счет процессов репарации. [c.486]

Такие системы, достигшие определенного уровня сложности, наталкиваются на границу генетически переносимого количества информации. Оно составляет около 10 бит. Оптимальное значение ошибки при репликации нуклеиновой кислоты — 10 . Это — системно-обусловленная граница. Ее преодоление было достигнуто в нрироде созданием пола и геыегической рекомоина- [c.549]

Приближенная модель репликации ДНКизображена на рис. 2.11. Из приведенной схемы видно, что репликация точно воспроизводит прежнюю (исходную) структуру ДНК. Но если произошла ошибка в процессе копирования (мутация), то она будет с предельной точностью копироваться при последующих репликациях изменившейся ДНК. Показано, что участки ДНК, содержащие скопления нуклеотидов, обладают повышенной склонностью к спонтанным мутациям [22]. [c.94]

По происхождению мутации делятся на спонтанные (неконтролируемые) и индуцированные (контролируемые). Первые возникают в результате неконтролируемого влияния каких-то естественных факторов (радиация, температура и т. д.). Направленное использование мутагенов приводит к возникновению индуцированных мутаций. Многими экспериментами четко показано, что мутации возникают независимо от условий среды обитания, т. е. не направленно. Мутации возникают в основном как ошибки репликации ДНК. Выделяют следующие типы мутаций перестройка хромосом, перестройка генома клетки грибов и водорослей (полиплоидия, гаплоидия, гетероплоидия), внутригенные изменения (прямые мутации, реверсии, обратные мутации). [c.102]

Ошибка в одном основании при репликации ДНК, если она не исправлена, приведет к тому, что одна из двух дочерних клеток, а также все ее потомки будут содержать измененную хромосому. Ошибка в одном основании, совершенная РНК-полимеразой, повлечет за собой синтез некоторого количества неправильных копий одного белка. При этом, поскольку пул мРНК в клетке быстро обновляется, большинство молекул этого белка будет нормальным. Потомство такой клетки тоже будет нормальным. [c.1004]

Анализ приведенных выше результатов дает возможность написать для преобладающих таутомерных форм оснований нуклеиновых кислот формулы, изображенные на фиг. 55. Минорные таутомерные формы, возможно, играют существенную роль в возникновении спонтанных мутаций, поскольку спаривание несоответствующих оснований (см. гл. ХУП1) должно привести к ошибке при включении оснований и при последующей репликации цепи. Можно показать, что если скорость включения основания в цепь нуклеиновой кислоты меньше скорости перехода минорного таутомера в доминирующую форму, то скорость спонтанных мутаций, обусловленных данным основанием, приблизительно равна константе равновесия между минорным и доминирующим таутомерами. К сожалению, для азо- [c.308]

Если ДНК представляет собой генетический материал, то возникает весьма важный вопрос каким образом ДНК реплицируется столь точно, что при передаче генетических признаков очень редко возникают ошибки Так как количество ДНК, приходящееся на гаплоидный набор хромосом, есть величина постоянная, делящаяся клетка должна синтезировать ДНК- Для того чтобы наследственная информация, содерлсащаяс в ДНК, была передана без ошибок, вновь синтезированная ДНК должна представлять собой точную копию исходной. На фиг. 61 изображены схемы двух предполагаемых типов репликации ДНК консервативного и полуконсервативного. [c.327]

Задание 189. Напишите программу для моделирования самоорганизации ДНК в качестве примера самоорганизуюшихся систем. Используйте для этого следующую простую модель. Пусть имеется 100 молекул ДНК, состоящих из 12 нуклеотидов четырех видов (их обозначим буквами А, Т, С и G). Последовательность нуклеотидов в этих 100 молекулах ДНК случайная. Назовем одну из последовательностей идеальной она имеет некоторые преимущества перед остальными. Из 100 молекул ДНК в результате репликации получается еще 100 молекул. Однако при репликации встречаются ошибки (мутации), например в количестве 1%. Теперь из 200 молекул 100 погибает. При этом имеет значение преимущество, которым обладают молекулы с последовательностью нуклеотидов, похожей на идеальную . (Например, при каждом совпадении нуклеотида и его положения в цепи с идеальной последовательностью вероятность гибели уменьшается в два раза.) Процессы репликации и гибели протекают очень быстро. В конце концов все молекулы ДНК должны получить идеальную последовательность нуклеотидов, хотя вероятность ее образования в результате случайного процесса составляет 1 16777216. Что будет, если мутации будут возникать чаще или реже [c.330]

Нетрудно видеть, что в тонком механизме репликации и синтеза белков произвол в расположении частиц сведен к минимуму. Этот матричный процесс является низкоэнтропийным. Ошибки в размещении аминокислот в пептидных цепочках составляют по приблизительной оценке 1 на 10 . В то же время, если бы синтез белков происходил на примитивной матрице, на которой концентрация тех или иных компонентов и их относительное расположение в значительной мере определялись бы случайностями окружающей обстановки, нельзя было бы ожидать воспроизводимости синтеза того или иного белка и, в частности, того белка, от структуры которого зависят жизненно важные свойства системы. Здесь кодирование матричного синтеза обусловлено целым рядом низших кодов кодом, отвечающим соответствию т-РНК и аминокислоты кодом, соответствующим отношению между т-РНК, рибосомой и м-РНК кодом ферментов, производящих замыкание пептидных связей, и т. д. Это — кодированный перенос массы, обусловливающий возникновение структуры, обладающей исключительными свойствами их исключительность состоит в том, что они необходимы для стабилизации синтеза этой же структуры на уровне всех не только низших, но и многих высших кодов, которые возникнут, когда белки сложатся в клетки, клетки в органы, а органы в организм. [c.205]

| DNA-directed DNA polymerase | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

3D structure of the DNA-binding helix-turn-helix motifs in human DNA polymerase beta (based on PDB file 7ICG) |

|||||||

| Identifiers | |||||||

| EC no. | 2.7.7.7 | ||||||

| CAS no. | 9012-90-2 | ||||||

| Databases | |||||||

| IntEnz | IntEnz view | ||||||

| BRENDA | BRENDA entry | ||||||

| ExPASy | NiceZyme view | ||||||

| KEGG | KEGG entry | ||||||

| MetaCyc | metabolic pathway | ||||||

| PRIAM | profile | ||||||

| PDB structures | RCSB PDB PDBe PDBsum | ||||||

| Gene Ontology | AmiGO / QuickGO | ||||||

|

A DNA polymerase is a member of a family of enzymes that catalyze the synthesis of DNA molecules from nucleoside triphosphates, the molecular precursors of DNA. These enzymes are essential for DNA replication and usually work in groups to create two identical DNA duplexes from a single original DNA duplex. During this process, DNA polymerase «reads» the existing DNA strands to create two new strands that match the existing ones.[1][2][3][4][5][6]

These enzymes catalyze the chemical reaction

- deoxynucleoside triphosphate + DNAn ⇌ pyrophosphate + DNAn+1.

DNA polymerase adds nucleotides to the three prime (3′)-end of a DNA strand, one nucleotide at a time. Every time a cell divides, DNA polymerases are required to duplicate the cell’s DNA, so that a copy of the original DNA molecule can be passed to each daughter cell. In this way, genetic information is passed down from generation to generation.

Before replication can take place, an enzyme called helicase unwinds the DNA molecule from its tightly woven form, in the process breaking the hydrogen bonds between the nucleotide bases. This opens up or «unzips» the double-stranded DNA to give two single strands of DNA that can be used as templates for replication in the above reaction.

History[edit]

In 1956, Arthur Kornberg and colleagues discovered DNA polymerase I (Pol I), in Escherichia coli. They described the DNA replication process by which DNA polymerase copies the base sequence of a template DNA strand. Kornberg was later awarded the Nobel Prize in Physiology or Medicine in 1959 for this work.[7] DNA polymerase II was discovered by Thomas Kornberg (the son of Arthur Kornberg) and Malcolm E. Gefter in 1970 while further elucidating the role of Pol I in E. coli DNA replication.[8] Three more DNA polymerases have been found in E. coli, including DNA polymerase III (discovered in the 1970s) and DNA polymerases IV and V (discovered in 1999).[9]

Function[edit]

DNA polymerase moves along the old strand in the 3’–5′ direction, creating a new strand having a 5’–3′ direction.

DNA polymerase with proofreading ability

The main function of DNA polymerase is to synthesize DNA from deoxyribonucleotides, the building blocks of DNA. The DNA copies are created by the pairing of nucleotides to bases present on each strand of the original DNA molecule. This pairing always occurs in specific combinations, with cytosine along with guanine, and thymine along with adenine, forming two separate pairs, respectively. By contrast, RNA polymerases synthesize RNA from ribonucleotides from either RNA or DNA.

When synthesizing new DNA, DNA polymerase can add free nucleotides only to the 3′ end of the newly forming strand. This results in elongation of the newly forming strand in a 5’–3′ direction.

It is important to note that the directionality of the newly forming strand (the daughter strand) is opposite to the direction in which DNA polymerase moves along the template strand. Since DNA polymerase requires a free 3′ OH group for initiation of synthesis, it can synthesize in only one direction by extending the 3′ end of the preexisting nucleotide chain. Hence, DNA polymerase moves along the template strand in a 3’–5′ direction, and the daughter strand is formed in a 5’–3′ direction. This difference enables the resultant double-strand DNA formed to be composed of two DNA strands that are antiparallel to each other.

The function of DNA polymerase is not quite perfect, with the enzyme making about one mistake for every billion base pairs copied. Error correction is a property of some, but not all DNA polymerases. This process corrects mistakes in newly synthesized DNA. When an incorrect base pair is recognized, DNA polymerase moves backwards by one base pair of DNA. The 3’–5′ exonuclease activity of the enzyme allows the incorrect base pair to be excised (this activity is known as proofreading). Following base excision, the polymerase can re-insert the correct base and replication can continue forwards. This preserves the integrity of the original DNA strand that is passed onto the daughter cells.

Fidelity is very important in DNA replication. Mismatches in DNA base pairing can potentially result in dysfunctional proteins and could lead to cancer. Many DNA polymerases contain an exonuclease domain, which acts in detecting base pair mismatches and further performs in the removal of the incorrect nucleotide to be replaced by the correct one.[10] The shape and the interactions accommodating the Watson and Crick base pair are what primarily contribute to the detection or error. Hydrogen bonds play a key role in base pair binding and interaction. The loss of an interaction, which occurs at a mismatch, is said to trigger a shift in the balance, for the binding of the template-primer, from the polymerase, to the exonuclease domain. In addition, an incorporation of a wrong nucleotide causes a retard in DNA polymerization. This delay gives time for the DNA to be switched from the polymerase site to the exonuclease site. Different conformational changes and loss of interaction occur at different mismatches. In a purine:pyrimidine mismatch there is a displacement of the pyrimidine towards the major groove and the purine towards the minor groove. Relative to the shape of DNA polymerase’s binding pocket, steric clashes occur between the purine and residues in the minor groove, and important van der Waals and electrostatic interactions are lost by the pyrimidine.[11] Pyrimidine:pyrimidine and purine:purine mismatches present less notable changes since the bases are displaced towards the major groove, and less steric hindrance is experienced. However, although the different mismatches result in different steric properties, DNA polymerase is still able to detect and differentiate them so uniformly and maintain fidelity in DNA replication.[12] DNA polymerization is also critical for many mutagenesis processes and is widely employed in biotechnologies.

Structure[edit]

The known DNA polymerases have highly conserved structure, which means that their overall catalytic subunits vary very little from species to species, independent of their domain structures. Conserved structures usually indicate important, irreplaceable functions of the cell, the maintenance of which provides evolutionary advantages. The shape can be described as resembling a right hand with thumb, finger, and palm domains. The palm domain appears to function in catalyzing the transfer of phosphoryl groups in the phosphoryl transfer reaction. DNA is bound to the palm when the enzyme is active. This reaction is believed to be catalyzed by a two-metal-ion mechanism. The finger domain functions to bind the nucleoside triphosphates with the template base. The thumb domain plays a potential role in the processivity, translocation, and positioning of the DNA.[13]

Processivity[edit]

DNA polymerase’s rapid catalysis is due to its processive nature. Processivity is a characteristic of enzymes that function on polymeric substrates. In the case of DNA polymerase, the degree of processivity refers to the average number of nucleotides added each time the enzyme binds a template. The average DNA polymerase requires about one second locating and binding a primer/template junction. Once it is bound, a nonprocessive DNA polymerase adds nucleotides at a rate of one nucleotide per second.[14]: 207–208 Processive DNA polymerases, however, add multiple nucleotides per second, drastically increasing the rate of DNA synthesis. The degree of processivity is directly proportional to the rate of DNA synthesis. The rate of DNA synthesis in a living cell was first determined as the rate of phage T4 DNA elongation in phage infected E. coli. During the period of exponential DNA increase at 37 °C, the rate was 749 nucleotides per second.[15]

DNA polymerase’s ability to slide along the DNA template allows increased processivity. There is a dramatic increase in processivity at the replication fork. This increase is facilitated by the DNA polymerase’s association with proteins known as the sliding DNA clamp. The clamps are multiple protein subunits associated in the shape of a ring. Using the hydrolysis of ATP, a class of proteins known as the sliding clamp loading proteins open up the ring structure of the sliding DNA clamps allowing binding to and release from the DNA strand. Protein–protein interaction with the clamp prevents DNA polymerase from diffusing from the DNA template, thereby ensuring that the enzyme binds the same primer/template junction and continues replication.[14]: 207–208 DNA polymerase changes conformation, increasing affinity to the clamp when associated with it and decreasing affinity when it completes the replication of a stretch of DNA to allow release from the clamp.

Variation across species[edit]

| DNA polymerase family A | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

c:o6-methyl-guanine pair in the polymerase-2 basepair position |

|||||||

| Identifiers | |||||||

| Symbol | DNA_pol_A | ||||||

| Pfam | PF00476 | ||||||

| InterPro | IPR001098 | ||||||

| SMART | — | ||||||

| PROSITE | PDOC00412 | ||||||

| SCOP2 | 1dpi / SCOPe / SUPFAM | ||||||

|

| DNA polymerase family B | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

crystal structure of rb69 gp43 in complex with dna containing thymine glycol |

|||||||

| Identifiers | |||||||

| Symbol | DNA_pol_B | ||||||

| Pfam | PF00136 | ||||||

| Pfam clan | CL0194 | ||||||

| InterPro | IPR006134 | ||||||

| PROSITE | PDOC00107 | ||||||

| SCOP2 | 1noy / SCOPe / SUPFAM | ||||||

|

| DNA polymerase type B, organellar and viral | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

phi29 dna polymerase, orthorhombic crystal form, ssdna complex |

|||||||

| Identifiers | |||||||

| Symbol | DNA_pol_B_2 | ||||||

| Pfam | PF03175 | ||||||

| Pfam clan | CL0194 | ||||||

| InterPro | IPR004868 | ||||||

|

Based on sequence homology, DNA polymerases can be further subdivided into seven different families: A, B, C, D, X, Y, and RT.

Some viruses also encode special DNA polymerases, such as Hepatitis B virus DNA polymerase. These may selectively replicate viral DNA through a variety of mechanisms. Retroviruses encode an unusual DNA polymerase called reverse transcriptase, which is an RNA-dependent DNA polymerase (RdDp). It polymerizes DNA from a template of RNA.

| Family[16] | Types of DNA polymerase | Taxa | Examples | Feature |

|---|---|---|---|---|

| A | Replicative and Repair Polymerases | Eukaryotic and Prokaryotic | T7 DNA polymerase, Pol I, Pol γ, θ, and ν | Two exonuclease domains (3′-5′ and 5′-3′) |

| B | Replicative and Repair Polymerases | Eukaryotic and Prokaryotic | Pol II, Pol B, Pol ζ, Pol α, δ, and ε | 3′-5 exonuclease (proofreading); viral ones use protein primer |

| C | Replicative Polymerases | Prokaryotic | Pol III | 3′-5 exonuclease (proofreading) |

| D | Replicative Polymerases | Euryarchaeota | PolD (DP1/DP2 heterodimer)[17] | No «hand» feature, double barrel RNA polymerase-like; 3′-5 exonuclease (proofreading) |

| X | Replicative and Repair Polymerases | Eukaryotic | Pol β, Pol σ, Pol λ, Pol μ, and terminal deoxynucleotidyl transferase | template optional; 5′ phosphatase (only Pol β); weak «hand» feature |

| Y | Replicative and Repair Polymerases | Eukaryotic and Prokaryotic | Pol ι, Pol κ, Pol η,[18] Pol IV, and Pol V | Translesion synthesis[19] |

| RT | Replicative and Repair Polymerases | Viruses, Retroviruses, and Eukaryotic | Telomerase, Hepatitis B virus | RNA-dependent |

Prokaryotic polymerase[edit]

Prokaryotic polymerases exist in two forms: core polymerase and holoenzyme. Core polymerase synthesizes DNA from the DNA template but it cannot initiate the synthesis alone or accurately. Holoenzyme accurately initiates synthesis.

Pol I[edit]

Prokaryotic family A polymerases include the DNA polymerase I (Pol I) enzyme, which is encoded by the polA gene and ubiquitous among prokaryotes. This repair polymerase is involved in excision repair with both 3’–5′ and 5’–3′ exonuclease activity and processing of Okazaki fragments generated during lagging strand synthesis.[20] Pol I is the most abundant polymerase, accounting for >95% of polymerase activity in E. coli; yet cells lacking Pol I have been found suggesting Pol I activity can be replaced by the other four polymerases. Pol I adds ~15-20 nucleotides per second, thus showing poor processivity. Instead, Pol I starts adding nucleotides at the RNA primer:template junction known as the origin of replication (ori). Approximately 400 bp downstream from the origin, the Pol III holoenzyme is assembled and takes over replication at a highly processive speed and nature.[21]

Taq polymerase is a heat-stable enzyme of this family that lacks proofreading ability.[22]

Pol II[edit]

DNA polymerase II is a family B polymerase encoded by the polB gene. Pol II has 3’–5′ exonuclease activity and participates in DNA repair, replication restart to bypass lesions, and its cell presence can jump from ~30-50 copies per cell to ~200–300 during SOS induction. Pol II is also thought to be a backup to Pol III as it can interact with holoenzyme proteins and assume a high level of processivity. The main role of Pol II is thought to be the ability to direct polymerase activity at the replication fork and help stalled Pol III bypass terminal mismatches.[23]

Pfu DNA polymerase is a heat-stable enzyme of this family found in the hyperthermophilic archaeon Pyrococcus furiosus.[24] Detailed classification divides family B in archaea into B1, B2, B3, in which B2 is a group of pseudoenzymes. Pfu belongs to family B3. Others PolBs found in archaea are part of «Casposons», Cas1-dependent transposons.[25] Some viruses (including Φ29 DNA polymerase) and mitochondrial plasmids carry polB as well.[26]

Pol III[edit]

DNA polymerase III holoenzyme is the primary enzyme involved in DNA replication in E. coli and belongs to family C polymerases. It consists of three assemblies: the pol III core, the beta sliding clamp processivity factor, and the clamp-loading complex. The core consists of three subunits: α, the polymerase activity hub, ɛ, exonucleolytic proofreader, and θ, which may act as a stabilizer for ɛ. The beta sliding clamp processivity factor is also present in duplicate, one for each core, to create a clamp that encloses DNA allowing for high processivity.[27] The third assembly is a seven-subunit (τ2γδδ′χψ) clamp loader complex.

The old textbook «trombone model» depicts an elongation complex with two equivalents of the core enzyme at each replication fork (RF), one for each strand, the lagging and leading.[23] However, recent evidence from single-molecule studies indicates an average of three stoichiometric equivalents of core enzyme at each RF for both Pol III and its counterpart in B. subtilis, PolC.[28] In-cell fluorescent microscopy has revealed that leading strand synthesis may not be completely continuous, and Pol III* (i.e., the holoenzyme α, ε, τ, δ and χ subunits without the ß2 sliding clamp) has a high frequency of dissociation from active RFs.[29] In these studies, the replication fork turnover rate was about 10s for Pol III*, 47s for the ß2 sliding clamp, and 15m for the DnaB helicase. This suggests that the DnaB helicase may remain stably associated at RFs and serve as a nucleation point for the competent holoenzyme. In vitro single-molecule studies have shown that Pol III* has a high rate of RF turnover when in excess, but remains stably associated with replication forks when concentration is limiting.[29] Another single-molecule study showed that DnaB helicase activity and strand elongation can proceed with decoupled, stochastic kinetics.[29]

Pol IV[edit]

In E. coli, DNA polymerase IV (Pol IV) is an error-prone DNA polymerase involved in non-targeted mutagenesis.[30] Pol IV is a Family Y polymerase expressed by the dinB gene that is switched on via SOS induction caused by stalled polymerases at the replication fork. During SOS induction, Pol IV production is increased tenfold and one of the functions during this time is to interfere with Pol III holoenzyme processivity. This creates a checkpoint, stops replication, and allows time to repair DNA lesions via the appropriate repair pathway.[31] Another function of Pol IV is to perform translesion synthesis at the stalled replication fork like, for example, bypassing N2-deoxyguanine adducts at a faster rate than transversing undamaged DNA. Cells lacking the dinB gene have a higher rate of mutagenesis caused by DNA damaging agents.[32]

Pol V[edit]

DNA polymerase V (Pol V) is a Y-family DNA polymerase that is involved in SOS response and translesion synthesis DNA repair mechanisms.[33] Transcription of Pol V via the umuDC genes is highly regulated to produce only Pol V when damaged DNA is present in the cell generating an SOS response. Stalled polymerases causes RecA to bind to the ssDNA, which causes the LexA protein to autodigest. LexA then loses its ability to repress the transcription of the umuDC operon. The same RecA-ssDNA nucleoprotein posttranslationally modifies the UmuD protein into UmuD’ protein. UmuD and UmuD’ form a heterodimer that interacts with UmuC, which in turn activates umuC’s polymerase catalytic activity on damaged DNA.[34] In E. coli, a polymerase «tool belt» model for switching pol III with pol IV at a stalled replication fork, where both polymerases bind simultaneously to the β-clamp, has been proposed.[35] However, the involvement of more than one TLS polymerase working in succession to bypass a lesion has not yet been shown in E. coli. Moreover, Pol IV can catalyze both insertion and extension with high efficiency, whereas pol V is considered the major SOS TLS polymerase. One example is the bypass of intra strand guanine thymine cross-link where it was shown on the basis of the difference in the mutational signatures of the two polymerases, that pol IV and pol V compete for TLS of the intra-strand crosslink.[35]

Family D[edit]

Structures of archaeal polD and eukaryotic Polα. Not only is the general topology conserved, the two also share a bifunctional primase-and-PCNA-binding PIP-box sequence on the C-terminus, similar to both eukaryotic Polα and Polε.[36]

In 1998, the family D of DNA polymerase was discovered in Pyrococcus furiosus and Methanococcus jannaschii.[37] The PolD complex is a heterodimer of two chains, each encoded by DP1 (small proofreading) and DP2 (large catalytic). Unlike other DNA polymerases, the structure and mechanism of the DP2 catalytic core resemble that of multi-subunit RNA polymerases. The DP1-DP2 interface resembles that of Eukaryotic Class B polymerase zinc finger and its small subunit.[17] DP1, a Mre11-like exonuclease,[38] is likely the precursor of small subunit of Pol α and ε, providing proofreading capabilities now lost in Eukaryotes.[25] Its N-terminal HSH domain is similar to AAA proteins, especially Pol III subunit δ and RuvB, in structure.[39] DP2 has a Class II KH domain.[17] Pyrococcus abyssi polD is more heat-stable and more accurate than Taq polymerase, but has not yet been commercialized.[40] It has been proposed that family D DNA polymerase was the first to evolve in cellular organisms and that the replicative polymerase of the Last Universal Cellular Ancestor (LUCA) belonged to family D.[41]

Eukaryotic DNA polymerase[edit]

Polymerases β, λ, σ, μ (beta, lambda, sigma, mu) and TdT[edit]