Ошибки — специфический компонент любой

человеческой деятельности.

Педагогическая деятельность не является

исключением и протекает отнюдь не

безошибочно. Совершение педагогических

ошибок — явление далеко не редкое.

Несмотря на то, что педагогические

ошибки нельзя рассматривать как

однозначное зло, при определенных

условиях они могут рассматриваться

как диалектический путь познания истины,

тем не менее последствия их, как правило,

болезненны, а иногда и драматичны для

детей.

Коварство педагогической ошибки состоит

в том, что факт ее совершения педагогом

осознается весьма редко. Это делает

процесс устранения ее последствий

малоэффективным, а извлечение опыта

из ошибочной деятельности невозможным.

Профессионально-педагогическая

ошибка — это непреднамеренная

неправильность конкретных процедур

образования, проявляющаяся в

несоответствии этих процедур общепринятым

эталонам профессиональной педагогической

деятельности.

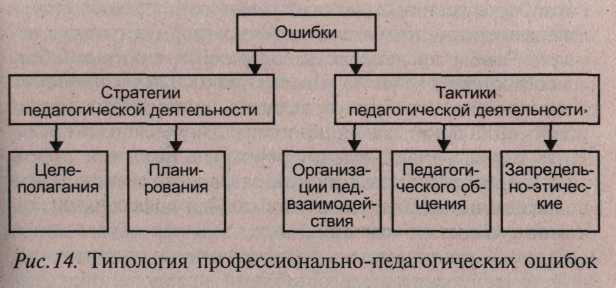

С точки зрения личностно-деятельностного

подхода, все разнообразие педагогических

ошибок можно разделить на две большие

группы:

♦

ошибки стратегии профессионально-педагогической

деятельности и

♦ ошибки тактики профессионально-педагогической

деятельности (рис. 14).

Первая группа ошибок характеризуется

тем, что они совершаются на этапе

прогнозирования предстоящей педагогической

деятельности; ошибки второй группы

совершаются непосредственно в процессе

педагогического взаимодействия с

учащимися — это ошибочные действия,

поступки, реакции.

В первой группе выделим ошибки

целеполагания и ошибки планирования.

К ошибкам педагогического целеполагания

относятся следующие.

1. Неосознанность педагогом целесообразного

характера педагогической деятельности.

Любая деятельность носит целенаправленный

характер, однако цель может быть не

осознана субъектом деятельности, а это

неизбежно ведет к стихийности в

работе. В этом случае педагог строит

свою работу на основе невыявленных,

неопределенных, случайных целей, что

приводит к неудачам, низкой эффективности

образования как результата

педагогической деятельности.

2. Ошибки методики целеобразования. Это

нарушения, допускаемые педагогом в

логике построения, формулирования,

взаимодействия, соподчиненности целей

разных уровней. Причиной подобных ошибок

является непонимание значимости или

неумение педагога трансформировать

цели более высокого уровня обобщенности

в цели собственной практической

деятельности. Неумение интериоризировать

внешние (глобальные) цели образования

во внутренние (цели собственной

профессиональной деятельности)

проявляется в неграмотных, недиагностируемых

формулировках целей. Чтобы предупредить

совершение таких ошибок, необходимо

осознать, что специфика педагогической

деятельности требует от педагога

личностного принятия социальной

задачи общества, творческого понимания

целей и задач, умения учитывать интересы

ребенка и преобразовывать их при

разработке цели учебной деятельности.

Для этого необходима специальная работа

учителя по освоению методики

целеобразования.

3. Ошибки планирования педагогической

деятельности. Они тесно связаны с

ошибками целеполагания, поскольку

эти два процесса протекают синхронно.

Выделять их в отдельную группу имеет

смысл лишь для более глубокого

понимания этого процесса.

Итак, ошибки планирования чаще всего

являются следствием ошибочного

целеполагания. Во-первых, принятие

ошибочной цели ведет к разработке

ошибочных способов ее реализации, что,

естественно, повлечет за собой ошибочную

практическую деятельность учителя.

Во-вторых, неосознанность целей

педагогической деятельности приводит

к стихийному планированию. К примеру,

в практике деятельности учителей

нередко наблюдается парадоксальный

факт, когда учителя сначала разрабатывают

план урока, а потом подгоняют, можно

сказать, «притягивают за уши» задачи

этого урока. При таком подходе, безусловно,

становятся ясными сетования ряда

учителей на необходимость заниматься

ненужной работой по «украшательству»

поурочного плана расписыванием

воспитательных, обучающих и развивающих

задач. Бессмысленность подобного

формального подхода очевидна.

Но как же удается учителям создать план

урока, миновав этап целеполагающего

планирования? Сделать это несложно.

Стихийное планирование предполагает

ориентацию на стереотипы, клише,

предлагаемые методическими

разработками, или перенесение опыта

других в опыт собственной деятельности

без творческого осмысления, без учета

индивидуальных особенностей учащихся,

их реальных учебно-познавательных

возможностей и потребностей, собственных

профессиональных возможностей,

собственного стиля педагогической

деятельности, реальных условий

протекания образовательного процесса.

Негативные последствия стихийного

планирования настолько очевидны,

что их можно оставить без комментариев,

оговорив только, пожалуй, одно: стихийное

планирование влечет за собой

невозможность для педагога понять

причины собственных промахов и достижений

и, как следствие, — существенное

усложнение процесса совершенствования

педагогической деятельности. Иногда

стихийно спланированная педагогическая

деятельность приносит положительные

результаты, однако это означает лишь

то, что учитель случайно не ошибся или

интуитивно, подсознательно реализовал

процесс целеполагания и планирования

грамотно. Так, может быть, в случае

развитой педагогической интуиции

нет смысла в осознании целеполагания

и планирования?

Полагаем, что это не так. Во-первых,

деятельность педагога является

профессиональной и, следовательно,

требует отчета в своей результативности

не на уровне ощущений, а на основе

принятых в науке показателей и критериев.

Учащиеся (воспитанники) тоже должны

быть включены в процесс целеполагания

и планирования собственной

учебно-познавательной деятельности.

Образовательный процесс носит, как

известно, двусторонний характер и

поэтому невозможен без активности

самих учащихся (воспитанников).

Спектр ошибок в методике планирования

представлен, в свою очередь:

а) ошибками в оценке соподчиненности и

последовательности или комплексности

реализации целей с точки зрения

достижения главной цели деятельности

учителя;

б) ошибочными представлениями о реальной

педагогической ситуации;

в) рассогласованием системы запланированных

мер с задачами деятельности, главной

целью;

г) отсутствием критериев и показателей

успешности планируемой деятельности

или просчетами в их выборе или разработке;

д) невнесением своевременных корректив

в запланированное вследствие

догматического восприятия плана;

е) внесением в запланированное

необоснованных изменений или

изменений, выходящих за рамки компетенции

и функционала учителя.

Существует категория педагогов-авантюристов

(по меткому определению В.Н.

Сороки-Росинского), которые, конечно

же, из благих побуждений стремятся

испробовать в своей работе все, что

встречают нового и заслуживающего,

по их мнению, внимания. Подобные педагоги

склонны самовольно вносить изменения

в содержание и методику обучения,

стихийно экспериментировать, предъявляя

к учащимся требования, например,

пользоваться вместо учебника их

собственными разработками уроков или

другими учебниками. В понимании данной

группы педагогов это и есть

педагогическое творчество. Это, по

нашему мнению, — педагогический произвол,

осуществляемый вследствие ошибочного

понимания характера и сути педагогического

творчества.

К ошибкам второй группы относятся

ошибки организации педагогического

взаимодействия, педагогического

общения, запредельно-этические

ошибки.

Остановимся на краткой характеристике

ошибок организации педагогического

взаимодействия на примере одной из их

разновидностей — ошибок дидактического

взаимодействия.

К этой группе ошибок относятся:

а) ошибки в собственной преподавательской

деятельности в ходе предъявления

содержания преподаваемого предмета

(методические просчеты);

б) ошибки организации и руководства

учебно-познавательной деятельностью

детей (ошибки педагогического

менеджмента).

Ошибки в собственной преподавательской

деятельности (методические просчеты)

проявляются как непонятное объяснение

темы, ее бессистемное изложение,

усложненная наукообразная речь учителя,

недостаточная или избыточная

эмоциональность изложения содержания

учебного материала, раскрытие темы

наспех, нерациональное использование

времени урока, неумелое и нецелесообразное

использование технических средств

обучения, ошибки в реализации методов

обучения.

Каждой из перечисленных ошибок можно

посвятить отдельную статью, поскольку

последствия подобного рода настолько

значительны, что заслуживают отдельного

рассмотрения.

Ошибки организации и руководства

учебно-познавательной деятельностью

учащихся по их характеру мы квалифицируем

также как методические просчеты.

Выделение их в отдельную подгруппу

обусловлено лишь тем фактом, что первая

группа ошибок возникает в деятельности

преподавателя по отношению к преподаванию

предмета и опосредованно влияет на

учащихся. Другая же категория ошибок

непосредственно связана с влиянием на

детей в процессе обучения. Эти ошибки

вызывают эмоциональные поведенческие

реакции учащихся, часто конфликтного

характера.

В книге В.И. Журавлева «Основы педагогической

конфтиктологии» данные ошибки учителей

описаны с позиции учащихся, что дает

возможность учителям посмотреть на

себя «со стороны» непосредственных и

главных участников образовательного

процесса.

«К числу осознаваемых школьниками

промахов учителя на уроках относятся

разнообразные отступления от требований

к организации контроля знаний учащихся.

Их прямые замечания сводятся к следующему:

♦ несогласие с нетерпимостью учителей

к сверхпрограммным знаниям в ответах

при опросе на уроках, к отступлениям

учащихся от стандартных моделей ответов

на вопросы учителя;

♦ возражения подростков против того,

что на уроках некоторых учителей

оценку «2» ставят за неподготовленность

к занятиям без учета причин этого;

♦ протест против того, что их стыдят

или им читают длинные нотации за

слабые ответы.

Возмущение подростков также вызывают:

♦ контрольные работы, проводимые

внезапно, без предупреждения;

♦ крикливые реакции на ответы учащихся

невпопад, неприемлемость элементов

шутки учащихся при опросе на уроках,

нервные крики учителей в ответ на отказ

подростка отвечать на их вопросы;

♦ проверка того, что не было задано, и

др.

Репутация учителя падает из-за нервной

реакции на рассуждения подростков, что

данный предмет в жизни пригодится не

всем и многие могут обойтись без того,

на что в школе затрачивается столько

времени; из-за неумения распределять

темы равномерно, в результате чего в

конце четверти начинается спешка.

Раздражение у подростков возникает,

когда они видят, как на уроке педагог

занимается посторонними делами, заполняет

какие-то бланки, жует. Бывают случаи,

когда класс становится свидетелем

межпедагогических (между педагогами.

— Т.Ю.) нервных дебатов непосредственно

на уроке» с. 81)

Будущие педагоги могут поразмышлять,

и, возможно, дополнить этот далеко не

полный список ошибок, но поразмышлять

не отстраненно, а личностно, и продумать

индивидуальные способы предупреждения

подобных ошибок в собственной

деятельности.

Ошибки педагогического общения

Характеризуя эту группу ошибок, следует

напомнить, что неправильное педагогическое

общение рождает у детей страх,

неуверенность, ослабление внимания,

памяти, нарушение динамики речи и, как

следствие, появление у них стереотипных

высказываний. У учеников снижаются

мотивация к учению, самостоятельность

мышления, увеличивается конформность

поведения. Кроме того, у детей сравнительно

быстро формируется устойчиво негативное

отношение к такому учителю, нередко

переносимое затем на преподаваемый

им учебный предмет.

В этой группе особо выделим перцептивные

ошибки педагога и, прежде всего; ошибки

субъективного восприятия обучающихся,

воспитанников.

а) Ошибка функционального восприятия

ребенка. Педагог часто воспринимает

ребенка искаженно, сквозь «фильтр», к

примеру, учебной деятельности, выделяя

только этот аспект. Хороший ребенок —

это успешный, послушный ученик;

соответственно, плохой ученик

воспринимается им как плохой ребенок.

Потребностно-мотивационная сфера,

характер, нравственность, успехи во

внеурочной или внепредметной сфере

деятельности остаются, к сожалению,

вне сферы внимания педагога. Это

одностороннее, обедняющее восприятие

личности ребенка затрудняет как

общее развитие ученика, так и его учебную

успешность, воспринимается им как обида,

несправедливость.

б) Ошибка стереотипного восприятия

ученика.

В ходе профессиональной деятельности

у педагогов неминуемо формируются

стереотипные образы, например,

«отличника», «двоечника» «троечника».

Они вызывают у учителя «эффект

ожидания». От «двоечника» не ждут

правильных ответов. Даже если они

прозвучат, это будет объяснено

случайностью, незамеченным списыванием,

подсказкой. «Троечнику» по инерции

поставят тройку, даже если прогресс

в освоении учебного предмета неоспорим,

а вот «отличника» легко развратить

инерционным прощением невыученного

урока и прочими поблажками.

Очень плохо, когда сами дети сживаются

с пришедшим извне образом. Навешивание

ярлыков ведет к появлению «синдрома

отличника» или к стремлению поддерживать

имидж хулигана как единственно возможному

для ребенка способу выражения несогласия

с оценкой собственной учебной

несостоятельности и т.п. Учительские

симпатии и антипатии отравляют детскую

жизнь также вследствие

«эмоционально-эстетического стереотипного

восприятия». Подсознательно симпатичный

нам ребенок (отвечающий индивидуальным

эталонам физической красоты, обаяния,

культуры) авансируется учительским

расположением, которого лишается

его антипод. Налицо неравная ситуация

комфортности детей в образовательном

процессе, организуемся конкретным

учителем.

Как преодолеть подобного рода ошибки?

Прежде всего, следует общаться с детьми

не только в ситуации урока, что позволит

учителю «открыть» неизвестные ему

достоинства и недостатки ребенка.

Кроме этого, формировать в себе такое

качество, как умение принимать детей

такими, какие они есть, признавать

за ними право на их уникальность,

формировать толерантность (терпимость)

к их индивидуальности, постоянно

контролировать себя на предмет проявления

симпатий и антипатий к ребенку.

г) Ошибки проецирующего восприятия.

Людям свойственно наделять других

собственными достоинствами и

недостатками. Учителям необходимо

помнить, что проекции — всегда только

их проекции, а не истинный образ ребенка.

Педагог должен быть умелым исследователем

детского мира, знающим об опасности

проецирующего восприятия. Предупредить

данную ошибку можно следующим образом

(до конца избежать ее практически

невозможно) — формировать нравственную

культуру педагога. Если личность учителя

отвечает высоким требованиям нравственности

и профессионализма, то приписывание

даже не свойственных ребенку позитивных

проявлений может иметь положительный

эффект; если проецируются несвойственные

ему негативные проявления, то может

возникнуть эффект сбывающегося

пророчества.

Чем чаще педагог контактирует с ребенком,

тем больше он накапливает информации

о нем, о его личностном своеобразии,

тем меньше опасность впасть в ошибку

проецирующего восприятия.

д) Ошибка инерционного восприятия как

результат избыточной информации.

Тесные контакты с учеником притупляют

критичность восприятия, что ведет к

предвзятости и несправедливости со

стороны учителя. Как избежать этой

ошибки? Метод компетентных судей поможет

вам в этом, как, впрочем, и другие методы

психолого-педагогической диагностики

личности.

И, наконец.

е) Ошибки инфантильного восприятия,

являющиеся следствием нравственной

незрелости, низкой педагогической

культуры учителя. Инфантильное восприятие

— вариант «психологической защиты»

профессионально несостоятельных

учителей. Проявляется эта ошибка в

обвинении в своих просчетах не себя, а

своих учеников. Дети воспринимаются

таким педагогом как угроза собственному

благополучию: дерзкие и непослушные,

заносчивые, стремящиеся подорвать его

авторитет и т.д. Неважно, чем — тем, что

они демонстрируют более глубокие знания,

чем у учителя, или проявляют незнание

предмета, якобы доказывая некометентность

преподавателя. Иными словами, «врагами»

педагога могут стать как «знайки», так

и «незнайки», как «зазнайки», так и

«серые мышки». А с врагами принято

воевать. И учитель открывает «военные

действия»: придирки, унижения, обиды и

жалобы родителям и администрации,

стремление избавиться от самых

«беспокойных», перевести в другой класс,

а лучше — в другую школу и т.п.

Полагаем, что если учитель заметил в

себе отношение к детям как к угрозе

собственному профессиональному

благополучию, или это заметили другие,

есть смысл принять решение об уходе

из педагогической профессии (если

попытки повысить собственную самооценку

не за счет унижения детей быстрых

результатов не дают).

К коммуникативным ошибкам общения

относятся и создание коммуникативных

барьеров, препятствий для комфортного

и продуктивного общения учителя с

учениками (нарушение комфортной дистанции

общения — чрезмерное удаление от

ученика или приближение к нему, физические

барьеры, воздвигаемые между учителем

и классом, — учитель отгораживается

учительским столом, «прячется» за

ним как правило из-за боязни класса,

из-за боязни допустить фактическую

ошибку, оторвавшись от конспекта

урока и т.п.), демонстрация своего

превосходства перед детьми, запугивание

(например, фразой: «До экзамена осталось

мало времени, с вашими знаниями не

представляю, как вы их сдадите»),

заигрывание с классом, панибратство

с учащимися, чрезмерная строгость и пр.

Особо выделим группу так называемых

запредельно-этических ошибок. В

строгом смысле это даже не ошибки, а

реализованные педагогические

противопоказания, т.е. факты, случаи,

явления, заведомо приводящие к

отрицательному результату, о чем

педагогу, безусловно, известно.

Термин «запредельно-этические ошибки»

используется нами для обозначения

грубых антипедагогических форм поведения

педагогов в образовательном процессе

по причине их невоспитанности.

Бестактность, игнорирование правовых

норм человеческого взаимодействия

имеют место в ситуации иллюзии

безнаказанности, поскольку дети не

имеют возможности в полной мере защитить

свои права в образовательном процессе.

К таким педагогическим правонарушениям

с полным основанием можно отнести

оскорбления учителями учеников и их

родителей, рукоприкладство (любые

формы проявления физической агрессии),

насмешки, бестактные замечания по поводу

внешности и личной жизни учеников и

их родителей, дурные привычки и

пристрастия «педагогов».

З

апредельно-этические

ошибки совершаются далеко не большей

частью педагогов, но тот факт, что они

встречаются в реальной педагогической

действительности, не дает права их

замалчивать, а серьезность их последствий

диктует необходимость формирования к

ним нетерпимого отношения со стороны

как общественности (прежде всего

родителей), так и администрации

образовательного учреждения.

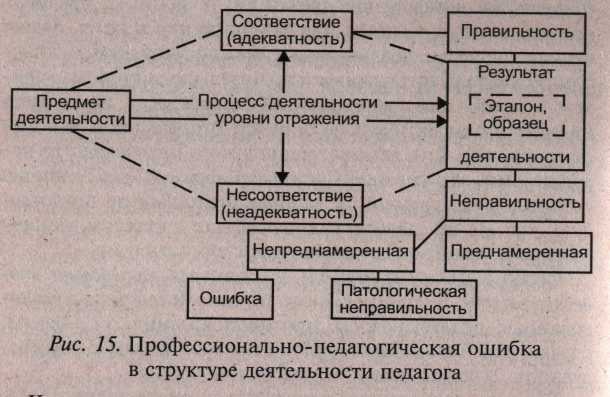

Существуют специфические причины

совершения педагогических ошибок,

обусловленные самим характером

педагогической деятельности (рис. 15).

К ним могут быть отнесены следующие

явления. Длительное пребывание педагога

в роли главной фигуры организации

жизнедеятельности детей формирует

привычку поучать и иллюзию владения

абсолютным знанием о том, что правильно,

а что нет. Это притупляет критичность

в оценке собственных позиций и действий,

формирует у педагога ложное представление

о собственной непогрешимости, восприятие

себя, своих поступков как единственно

верных. У учителя может сформироваться

ложное представление о Потере авторитета

в случае признания ошибки, отсюда —

отказ от коррекции своей деятельности.

Боязнь показаться некомпетентным

приводит к самообману по поводу

правильности действий в ошибочной

ситуации.

3. Может возникнуть боязнь самих ошибок,

которая происходит из ложного

представления об ошибке как проступке.

Вполне естественно не любить собственные

ошибки. Педагоги, как и все люди, ищут и

находят способы избежать столкновений

с негативными последствиями собственных

действий.

Рассмотрим способы избегания.

1. Баллистическое поведение. Педагог

как бы «выстреливает» свое решение,

как пушечное ядро, и мало заботится

о месте его приземления (поскольку после

выстрела на ядро уже нельзя повлиять).

Представление о необходимости принять

решение как таковое в этом случае —

главная задача. Приняв решение, можно

считать, что проблема решена, и убедить

себя в том, что это решение верное.

Подобное поведение дает педагогу

возможность сохранить иллюзию собственной

компетентности за счет того, что он не

учитывает последствия собственных

действий.

2. Атрибутирование своих ошибок

другим людям или обстоятельствам,

нежелание признавать их своими. «Я хотел

как лучше, но обстоятельства помешали».

Педагог начинает искать и как бы

находит эти обстоятельства. «Не я плохо

учу — ученики не способны хорошо учиться».

3. Превращение «плохо» в «хорошо» и

приписывание ошибочному решению или

действию важной роли. «Не было ошибкой

предложить детям нечетко сформулированное

домашнее задание. Это было сделано в

целях формирования у них умения

ориентироваться в ситуации неполной

информированности, которое весьма

пригодится в жизни».

Завершая разговор о педагогических

ошибках как специфическом компоненте

педагогической деятельности, следует

остановиться на общих рекомендациях

по их профилактике.

1. Проводите систематический анализ

собственных действий в процессе

профессиональной деятельности с позиции

«подвергаю сомнению правильность

содеянного». Сомневайтесь. Научитесь

смотреть на себя в процессе деятельности

глазами других людей. Поспорьте с

собственными мыслями. Ведите дневник,

записывайте свои мысли и пр.

2. Прогнозируйте последствия предполагаемых

решений, поступков.

3. Тщательно изучайте все дисциплины

учебного курса, в особенности педагогику

и психологию. Не переоценивайте свой

личный опыт, выстраивайте собственную

педагогическую деятельность, соотнося

ее с научными основами, а не с обыденными

представлениями или стереотипами.

4. «Коллекционируйте» свои ошибки.

Отнеситесь к ним как к ценности.

Проанализированная ошибка позволяет

не «наступать на грабли» многократно.

5. Не бойтесь вероятности совершения

ошибки, формируйте новые привычки

мышления. Страх не предупредит

совершение оплошности.

6. Оценивая сложившуюся учебную ситуацию,

формируйте готовность проанализировать

альтернативные пути ее решения.

7. Избегайте ошибочных обобщений («Я

пришла на семинарское занятие

недостаточно подготовленной и вышла

из затруднительного положения за счет

своей общей эрудиции, следовательно,

можно не готовиться тщательно к каждому

занятию»).

8. Избегайте подражания. Не принимайте

на веру умозаключения других людей,

даже ваших наставников-педагогов.

Будьте в меру критичны и самокритичны!

Не формируйте свое отношение к другим

людям (возможно, будущим коллегам)

на основании чужих выводов.

9. Избегайте преувеличений. Не делайте

«из мухи слона».

10.Не принимайте негативные реакции

людей, их неадекватное поведение как

желание причинить вам неудобство. В

основе такого поведения лежат собственные

проблемы людей и неумение их

конструктивно разрешать. Добросовестного

педагога характеризует стремление

свести к минимуму вероятность

совершения ошибки. Как субъект

педагогической деятельности он постоянно

решает разнообразные по содержанию и

степени сложности педагогические

задачи. Научить никогда не ошибаться в

их решении нельзя. Но можно и должно

формировать представления и умения

эффективного поведения педагога в

ситуациях реальной педагогической

действительности.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Дайте определение и раскройте сущность

педагогической деятельности.

2. Охарактеризуйте специфику педагогической

деятельности.

3. В чем состоят особенности деятельности

учителя сельской школы?

4. Что такое педагогическая мотивация

и каковы ее разновидности?

5. Назовите виды педагогической

деятельности и дайте их краткую

характеристику.

6. Перечислите функции педагогической

деятельности. Раскройте содержание

одной из них (по выбору).

7. Дайте определение понятия «стиль

педагогической деятельности».

Охарактеризуйте один из стилей (по

выбору).

8. Назовите и охарактеризуйте

педагогические умения.

9. В чем заключается профессиональная

компетентность педагога? Раскройте

ее структуру.

10. Дайте определение понятия

«профессиональная педагогическая

ошибка». Каково место педагогической

ошибки в структуре профессиональной

деятельности педагога?

11. Используя типологию профессиональных

педагогических ошибок, приведите пример

подобных явлений в своей школьной

жизни.

Литература для самостоятельного

изучения

1. Аминов Н.А. Психологический профотбор

на педагогические специальности. —

Ярославль, 1994.

2. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической

технологии. — М., 1989.

3. Давыдов В.В. Деятельность: теория,

методологии, проблемы. — М., 1990.-С. 151.

4. Зимняя И.А. Педагогическая психология:

Учеб. пособие.— Ростов-н/Д, 1997.

5. Климов Е.А. Индивидуальный стиль

деятельности в зависимости от

типологических свойств нервной, системы.

— Казань, 1989.

6. Коменский Я.А. Избр. пед. соч. — М.,

1955.

7. Леонтьев А.Н. Избр. психолог, произв.

В 2-х т. — М., 1983. — Т. 2. — С. 156.

8. Маркова А.К. Психология труда учителя.

— М., 1993.

9. Педагогика: Учебное пособие для

студентов педагогических вузов и

колледжей. Под ред. П.И. Пидкасистого. —

М., 1998.

10. Словарь-справочник по педагогике.

Автор-сост. В.А Мижери-ков. Под общ. ред.

П.И.Пидкасистого. — М., 2004.

11. Юзефавичус Т.А. Введение в профессию.

Курс лекций. — М., 2002.

В современном образовании остро стоит вопрос о качестве обучения и воспитания, который тесно связан с проблемой педагогических ошибок

Сама проблема ошибок, заблуждений, недочётов рассматривалась в философии и методологии многих наук, вместе с тем в педагогике тема педагогических ошибок их видов, причин и последствий рассмотрена явно в недостаточной степени.

Слово «ошибка» многозначно. Рассмотрение определений, объяснений и примеров ошибок, приводимых в информационных источниках, дало возможность составить список понятий, ему соответствующих .

Из него следует, что ошибка — общее название для голого класса понятий, связанных с искажением, с дефектом деятельности в каждом из трёх полей: предметном, логическом и поле взаимоотношений, смыслов.

Современная точка зрения заключается в том, что даже при организации с эффективным управлением обучением некоторые ошибки не только возможны, но даже могут быть желательны, поскольку во- многих ситуациях ошибки помогают выявить разнообразие точек зрения, дают дополнительную информацию, помогают выявить большее число альтернатив, проблем, что делает процесс принятия решений более эффективным и даёт возможность выразить свои мысли. От педагогических ошибок не застрахован ни один педагог, даже классики педагогики, такие как А.С. Макаренко, В. А. Сухомлинский, совершали педагогические ошибки, в чем не стеснялись признаваться в своих произведениях.

Известно, что не ошибается лишь тот, кто ничего не делает и от ошибок никто не может быть застрахован, даже самые опытные и грамотные педагоги. Поэтому, в конечном счете, имеет значение не сам факт, что педагог ошибается, а то, как часто, какие именно ошибки допускаются. Ведь страшна не сама по себе ошибка, а ее последствия.

Одно дело допустить ошибку и потом ее исправить, и совсем другое, если ошибка оказывается непоправимой. Самое лучшее, что можно сделать в последнем случае — извлечь урок на будущее. Но для этого ведь надо найти ошибку, понять ее, выявить причины, ее породившие, определить меры по устранению ошибки или ее причин)

Неумение предполагать свою ошибку, а тем более признавать ее, является самой большой и очень распространенной ошибкой человека.

Но чтобы педагог мог видеть, распознавать и исправлять собственные ошибки, ему необходимо знать, что следует считать ошибкой, какие ошибки наиболее типичны, каковы пути и способы их исправления (профессиональная коррекция и самокоррекция).

Знание о неправильных, ошибочных действиях является предпосылкой действий правильных, безошибочных и, следовательно, эффективных действий педагогов.

Педагогическим ошибками, по нашему мнению, можно считать действия и личностные проявления педагога, связанные непосредственно с организацией деятельности, со способами ее осуществления и приводящие к потерям в качестве, результативности и эффективности профессиональной педагогической деятельности.

Ошибки, которые допускаются в педагогической деятельности, весьма разнообразны как по причинам их возникновения, так и по характеру проявления.

Прежде всего, по степени осознания педагогами ошибки могут быть разделены на осознанные, или сознательно допускаемые (знаю, что так нельзя, но делаю), и неосознаваемые заблуждения (не ведаем, что творим), при которых субъективнее представления (мнения, точки зрения) не соответствуют объективному положению вещей.

Эта классификация имеет значение для профессиональной коррекции. В первом случае необходимо побудить педагога к самокоррекции, так как он уже осознал факт ошибочности своих действий, а во втором потребуются усилия самого педагога или администратора, методиста, коллег и др., направленные на осознание им ошибок и их определение.

Не менее важно различать ошибки по причинам их возникновения. В этом смысле можно выделить: квалификационные ошибки (ошибки некомпетентности) — допускаемые по причинам незнания, неумения, неготовности к профессиональной педагогической деятельности; вынужденные ошибки (ошибки невозможности) — допускаемые по причинам невозможности правильных действий, отсутствия необходимых условий (временных, пространственных, материально-технических, социально-психологических и др.); случайные ошибки (ошибки-упущения) — допускаемые по причинам нетипичного характера — из-за торопливости, ситуативной усталости, забывчивости, отвлечения на что-либо и т.п.; ошибки профессиональной деградации — допускаемые исключительно по причинам деформации профессионального сознания и профессиональной позиции (нежелание качественно работать, профессиональная апатия, лень, синдромы эмоционального выгоранияサ и профессиональной дезадаптации и т.п.).

Ошибки первых трех типов могут быть как неосознаваемыми, так и осознанными, а ошибки четвертого типа — только осознанными.

С точки зрения характерологических особенностей профессиональные ошибки педагогов могут быть разделены на: проектно–аналитические, методико-технологические; этико-психологические [1, с. 34]

Проектно-аналитические ошибки совершаются педагогом в результате того, что в его профессиональном сознании формируется искаженный образ осуществляемой деятельности, а также при отсутствии необходимых действий, приводящем к деформации либо неполноте образа деятельности. Их можно условно разделить на аналитико-диагностические и проектно-прогностические.

Аналитико-диагностические ошибки проявляются в виде умозаключений, выводов, оценок педагога, содержащих неверные суждения об обстоятельствах педагогической деятельности и участниках педагогического процесса. К аналитико-диагностическим ошибкам можно отнести некорректный, неправильный анализ педагогической ситуации, ошибки в диагностике состояния педагогического процесса, отсутствие анализа и диагностики (стартовой, текущей, итоговой), некорректность или отсутствие анализа результатов педагогического процесса и педагогической деятельности и т. п.

Как правило, аналитико-диагностические ошибки педагога становятся причиной и источником других типов и видов ошибок, что связано с недооценкой, неправильным, неумелым, неквалифицированным выполнением или пропусканием (невыполнением) в педагогической деятельности аналитико-диагностических действий и процедур [1, с. 42]

Обычно при выдвижении целей, а также анализе результатов начинающими (или недостаточно квалифицированными) педагогами совершаются типичные ошибки, которые можно выявить опытным путем. При этом различаются ошибки мышления и практические ошибки. Ошибки мышления обычно вызваны отсутствием необходимой информации или неверным, неточным

выполнением мыслительных операций. Их источником могут также стать убеждения и ценности педагога, отрицательным образом влияющие на объективность профессиональных суждений и действий.

Практические ошибки связаны с преобладанием интуитивности в деятельности, отсутствием навыков работы по получению и интерпретации диагностической информации, неумением анализировать педагогическую ситуацию и условия, связанные с оценкой достижимости цели, а также с нерациональностью выбора тех или иных действий.

Проектно-прогностические ошибки проявляются в действиях и их последствиях, связанных с формированием образа предстоящей педагогической деятельности. К такого рода ошибкам можно отнести:

-отсутствие общего замысла деятельности и плана действий (собираюсь что-то делать, но пока не знаю что);

-ошибочный выбор подходов, основополагающих идей, принципов проектирования педагогической деятельности;

-ошибочный прогноз (неверные предположения) об адекватности, эффективности выбираемых средств, методов и процедур педагогической деятельности и другие ошибки профессионального выбора;

— неверный прогноз возможных педагогических эффектов и дальнейшего развития профессиональной ситуации после достижения цели и т. п.

К методико-технологическим ошибкам можно отнести действия, приводящие к нарушению профессиональных нормативов организации педагогического процесса, к искажению методики или технологии, к деформации результатов, к потерям в результативности и эффективности воспитания и обучения. Характерной чертой этого вида ошибок является фактическое участие в них воспитанников, учащихся, так как рассматриваемые действия педагога обращены непосредственно к ним, включают их в педагогический процесс и отражаются на их деятельности и достижениях (учебных, предметно-практических, личностных). В этой группе ошибок выделяют стратегические, тактические, логические и технические ошибки [1, с. 47]

Стратегические ошибки имеют место в тех случаях, когда:

1) Включение учащихся, воспитанников в совместную или индивидуальную деятельность не сопровождается постановкой перед ними или ими самими конкретных целей и задач. Цель может быть известна только педагогу, при этом действия других участников педагогического процесса приобретают бесцельный характер;

2) В качестве цели выдвигаются заведомо ложные ориентиры деятельности, воспитания. Например, учитель химии, в классе с низкой успеваемостью и низким интересом к химии, ставит перед классом заведомо невозможную задачу – выиграть международную химическую олимпиаду, чтобы по итогам отправится в путешествие на теплоходе вокруг света. Такой подход сможет на короткий срок стимулировать учащихся к изучению химии, однако, в долгосрочной перспективе, такие действия только снизят мотивацию учащихся к изучению химии, что будет вызвано разочарованием, противоречием между ожидаемым результатом и реальностью.

3) Организуемая деятельность никак не связана с поставленными релями или противоречит им (декларативность, формальный характер цели). Как правило, это случается, если педагог при конструировании педагогического процесса, планировании работы формально подходит к делу:

4) организуемая деятельность вообще не имеет четко обозначенной цели, не носит целесообразный характер, не направлена ни на какой конечный результат;

5) в деятельности коллектива (школьного класса, общественной организации, творческого объединения) отсутствуют главная цель и перспективы. Ни воспитанникам, ни самому педагогу при этом неясно, для чего вообще существует данный коллектив, к чему он стремится, ради чего действует. Такие ошибки довольно распространены в массовой практике. Исключение составляет деятельность педагогов — руководителей так называемых профильных коллективов (пресс-центра, театра-студии и др.) или обычных (беспрофильных) коллективов, но имеющих цель, представляющую дело жизни (например, поиск и увековечение памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, шефство над детским садом или Домом ребенка, благоустройство микрорайона и др.);

6) во взаимодействии педагогов и воспитанников нарушаются принципы обучения, воспитания или деятельности общественных организаций, в которых состоят воспитанники. Например, чаще других нарушаются такие принципы воспитания, как принципы целенаправленности педагогического процесса, систематичности, последовательности, учета возрастных и индивидуальных особенностей и др [1, с. 49]

Тактические ошибки выражаются в том, что при взаимодействии с воспитанниками выбирается неправильная педагогическая позиция и проявляются негативные характеристики стиля педагогической деятельности. О тактических ошибках можно говорить, когда:

1) при организации деятельности педагог берет на себя функции, которые могли бы (и должны бы) выполнить сами учащиеся. Например, составляет план работы коллектива, выполняет за ребят какую-нибудь работу (выпускает стенгазету), излишне опекает их в ситуациях, когда необходимы их самостоятельность и инициатива (при организации вечера отдыха, в походе), подменяет кого-либо из организаторов (дежурного и др.);

2) педагог неудачно (неадекватно ситуации) выбирает для себя роль в совместной деятельности. Например, становится ведущим в творческом деле, когда важнее, чтобы он выступил в качества эксперта при оценке творческих идей участников, или, наоборот, садится спокойно в жюри, когда ребятам необходима его помощь в проведении какого-нибудь конкурса;

3) педагог самоустраняется от организаторской деятельности, пускает все на самотек (Пусть делают все сами, у них же должно быть самоуправлениеサ);

4) педагог тяготеет к авторитарной позиции в системе взаимодействия с учащимися, осознавая на вербальном уровне необходимость демократизации школьной жизни [1, с. 49-50]

Логические ошибки — это действия, которые нарушают (искажают) общую логику организации деятельности, педагогического процесса. Логические ошибки проявляются:

1) в пропускании тех или иных этапов организации деятельности. Например, невключение детей в планирование их собственной деятельности, отсутствие подведения итогов и анализа проделанной работы;

2) в непоследовательности организаторской, педагогической позиции. Часто это бывает при предъявлении коллективу каких-либо организационных требований;

3) В отсутствии логики при выборе форм работы, определении их взаимосвязи и последовательности реализации. В этом случае совместная деятельность представляет собой случайный набор беспорядочно сменяющих друг друга форм работы, никак не учитывающих ни состояние развития коллектива (группы), ни соотношение интеллектуальной, эмоциональной и физической нагрузки участников педагогического процесса, ни взаимосвязь и сочетаний различных видов деятельности — познавательной, художественно-эстетической, трудовой, спортивной и т.д.;

4) в стихийности выбора форм взаимодействия с учащимися, обусловленной психологической неготовностью к варьированию этих форм (слабое владение приемами взаимодействия с классом как целостным субъектом, предпочтение групповых форм воспитательной работы при малоэффективном их применении на уроке) [1, с. 51]

К техническим ошибкам относятся организаторские промахи, связанные, как правило, с непродуманностью действий, как собственных, так и воспитанников, что приводит к снижению общего уровня организации деятельности и сказывается на ее результатах. Технические ошибки совершаются, когда:

1) педагог не продумывает выполнение того или иного действия, процедуры. Например, планируя детально содержание и ход проведения викторины, он может не продумать ее начало (что скажет, что сделает, прежде чем перейти к вопросам викторины) и окончание;

2) ребята не получают необходимой информации, объяснений, для того чтобы правильно выполнить какие-либо действия, педагог не обеспечивает их организующей информацией. Учитель может неправильно или неточно, неполно объяснить, как выполнять то или иное действие или работу, может или просто забыть что-то уточнить, напомнить, или сделать это несвоевременно, или посчитать, что никаких объяснений не требуется;

3) при выполнении деятельности забываются различные организационные мелочи (недооценивается важность размещения участников совместного дела, не используются возможности наглядности, при организации конкурса не подготавливаются призы и награды, не продумывается, как будут количественно оценены и подсчитаны результаты соревнования, состязания и т.п.) [1, с. 53]

Среди типичных причин совершения ошибок на технологическом уровне отметим: — отсутствие в базовой подготовке обучения технологиям (предпосылок к формированию технологичности); — существование барьеров в осознании необходимости работы с собой как основным педагогическим инструментом; — довольствование успешным применением локальных приемов и конкретных методик; — боязнь отказаться от собственного дидактического опыта; — неумение совместить с положительным результатом работы (стандартами) новые механизмы работы; — неготовность к новым формам отношений, являющихся частью новых технологий.

Отдельного внимания в деятельности современного педагога заслуживают этико-психологические ошибки в работе учителя. В педагогике такие ошибки рассматриваются в рамках дидактогении.

Дидактогения — это неблагоприятные последствия педагогических ошибок и отрицательного воспитательного воздействия и влияния, т. е. последствия нарушений педагогической деонтологии (т .е науки о педагогической этике) [2, с. 67]. Дидактогения — явление историческое. Еще в старину поняли ее пагубное влияние на обучение, и был даже сформулирован закон, согласно которому грубое, бездушное отношение учителя к ученику непременно приведет к отрицательным последствиям.

Дидактогения — уродливый пережиток авторитарной педагогики. И хотя теперь в школах не бьют, не унижают, не оскорбляют, а дидактогения кое-где сохранилась. Если учительница главное место отводит «порядку»: «Дети, сесть!», «Дети, руки!», «Выровняться!», «Дети, ноги!», то это весьма похоже на неуважение к личности. Дидактогения становится причиной отклоняющегося поведения, педагогической запущенности. Ярким примером неадекватного педагогического поведения может быть такой случай :

Евгения К. до 3-го класса была хорошисткой. Произошел инцидент. Учительница сказала, чтобы дети принесли деньги в уплату за обеды как обычно. Но Женя попросила у бабушки несколько большую сумму, прибавив к ней еще деньги на мороженое. Как-то бабушка, придя в школу, поинтересовалась, с чем связано увеличение платы за обеды… Когда все выяснилось, учительница в присутствии бабушки и всего класса объявила Женю «воровкой»: «У бабушки украла деньги!» После этого, когда Женя оказывалась объектом ее внимания, она каждый раз обязательно указывала на нее пальцем и громко говорила: «Вот она, воровка!» Девочка стала изгоем. Не могла отвечать урок. Не могла в классе выполнять работу. Жила сначала в состоянии тревожного ожидания, потом наступила общая заторможенность. Теперь учительница стала обзывать ее еще и «дурой». Однажды в присутствии класса она сказала практиканту, указывая на Женю: «А эту дуру не спрашивайте, все равно ничего не знает».

В результате у ребенка развилась депрессия, понадобилось вмешательство психолога. Это яркий пример педагогической ошибки, граничащей с профессиональной некомпетентностью – такие ошибки прошить нельзя и такому педагогу имеет смысл найти себе другое поле деятельности

В целом, можно говорить о том, что если аналитико-диагностические ошибки и методологические ошибки могут быть оправданы, исправлены, скорректированы, то этические ошибки – это, во многом, свидетельство отсутствия у педагога личностных качеств, необходимых для педагогической деятельности , и в случае частого возникновения ошибок подобного рода – речь должна идти об уходе из профессии.

Таким образом, педагог имеет право на ошибку, при условии последующей работы над ее исправлением, которая предусматривает непрерывную самооценку — оценку деятельности педагога, определение типа ошибок, их причин, способов устранения, а владение знанием о типологии ошибок формирует педагогическое видение ситуаций неуспеха профессиональной деятельности, задает подход к их анализу и профессиональной рефлексии.

Знание об ошибках может стать для педагога своеобразным инструментом коррекции своей профессиональной деятельности. В не меньшей степени оно необходимо также методистам и руководителям педагогических коллективов. Обращение к проблеме ошибок высвечивает проективный потенциал неуспеха, его диагностичность. Зная о существовании ошибок названных типов, можно не только фиксировать, но предупреждать и предотвращать их.

скачать файл: ошибки педагога

Общие вопросы педагогики

УДК 37.012.4

Пути повышения валидности и повторяемости экспериментальных педагогических исследований

On the ways to increase the validity and repeatability of experimental pedagogical research

Абитов Р.Н., Казанский государственный архитектурно-строительный университет, rouslan.abitov@gmail.com

Abitov R., Kazan state university of architecture and engineering, rouslan.abitov@gmail.com DOI: 10.51379/KPJ.2022.154.4.009

Ключевые слова: педагогический эксперимент, непараметрические выборки, дизайн эксперимента, валидность эксперимента, повторяемость эксперимента.

Keywords: pedagogical experiment, non-parametric samples, experimental design, experimental validity, experimental repeatability.

Аннотация. Актуальность статьи обусловлена необходимостью совершенствования математико-статистического аппарата как основного инструмента доказательства педагогических гипотез. Целью статьи является выявление путей повышения валидности и повторяемости экспериментальных педагогических исследований. Автором проведен разбор педагогических диссертаций на предмет критического анализа их экспериментальной части. Выявлен ряд проблем экспериментальной части диссертационных исследований связанных с: неправильным использованием мер центральной тенденции и методов сравнения выборок, использованием ранговых шкал уровней компетенции без проверки доверительных интервалов, отсутствием проверки достоверности однородности выборок в начальном этапе эксперимента. Предложен ряд путей решения этих проблем с помощью: использования непараметрических статистических критериев; комплексного представления параметров выборки (медиана, квартили, процентили); деления мультимодальных выборок; использования психофизического закона Вебера-Фехнера для ранговых шкал; использования непараметрических критериев Уилкоксона и Манна-Уитни, вместо критерия Хи-квадрат. Даны авторские рекомендации для планирования и реализации педагогического эксперимента. Статья может быть интересна педагогам-исследователям а также аспирантам педагогических специальностей.

Abstract. The relevance of the article lies in the need for improving the statistical apparatus as the main means of proving pedagogical hypotheses. The purpose of the article is to identify ways of increasing the validity and repeatability of experimental pedagogical studies. The author examined pedagogical theses for a critical analysis of their experimental part. A number ofproblems of the experimental part of the theses were revealed: the improper use of central tendency measures and methods for comparing samples, the use of ranking scales of competence levels without verification of confidence intervals, the lack of verification of uniformity of samples in the initial stage of the experiment. A number of solutions to these problems are proposed to implement in the pedagogical research: the use of non -parametric statistical criteria; a comprehensive presentation of the sample parameters (median, rent, percentiles); division of multimodal samples; use of the psycho-physical law of Weber-Fechner for rank scales; use of Wilcoxon’s non-parametric and Mann-Whitney tests instead of Chi-square criterion. Recommendations on the proper the design of the experiment are given. The article might be interesting to educators, as well as doctorate students of pedagogical specialties.

Введение. Педагогика всегда опиралась на математический аппарат как один из инструментов доказательств ее гипотез. Педагогика как научная дисциплина призвана

снабжать практику достоверными результатами реализации технологий, которые должны работать на практике. Не секрет, что многие «рецепты» проведения эксперимента были

унаследованы педагогикой из других общественных наук:

— выбор размера контрольной и экспериментальной выборок с использованием определенных статистических методов определения, зависящих от размера «эффекта», который мы хотим измерить;

— соблюдение «принципа единственного различия» т.е. равенства всех условий эксперимента между сравниваемыми выборками, за исключением измеряемых показателей; правильный выбор единиц измерения;

— методы статистической проверки достоверности различия между выборками.

Однако вместе с вышеупомянутыми правилами проведения эксперимента, педагогика унаследовала также и ряд таковых, которые на первый взгляд кажутся валидными, однако не учитывают особенности педагогических исследований при применении полученных данных на практике[1;2;5-8]. К этим особенностям, прежде всего, относятся:

— трудность получения параметрической выборки на всех этапах эксперимента, особенно в среде высшего образования, где уже был проведен положительный отбор испытуемых при поступлении в вуз, и распределение имеет высокую вероятность асимметричного смещения выборок;

— частая мультимодальность педагогических выборок ввиду разного уровня базовой подготовки;

— малые выборки по сравнению с другими дисциплинами, где статистика является основным инструментом доказательства научных гипотез (биология, медицина, социология, психология);

— ориентация на оценку качества, то есть гарантированного результата педагогической

технологии, а не только на статистически достоверный сдвиг выборки;

— необходимость анализа всего спектра выборки, а не среднего результата.

Цель исследования: выявление путей повышения валидности и повторяемости экспериментальных педагогических

исследований.

Задачи исследования:

— составление списка потенциальных проблем экспериментальной части педагогических исследований;

— подготовка и составление выборки педагогических исследований;

— анализ экспериментальной части диссертационных исследований, дополнение списка потенциальных проблем;

— критический анализ каждой из проблем;

— предложение путей решения, в случаях, если это возможно.

Материалы и методы исследования. Была проанализирована экспериментальная часть всех диссертаций, размещенных в открытом доступе, и защищенных в период с 1.06.2021 по 31.08.2021 по педагогическим специальностям. Всего диссертаций — 89; из них защищенные в советах, подчиненных ВАК Минобрнауки — 85; в советах, самостоятельно присуждающих степени — 4. Диссертации без эксперимента не рассматривались. Каждая диссертация могла содержать одну или несколько проблем одновременно.

Результаты исследования. Давайте проанализируем каждую из этих проблем и предложим оптимальные решения по большинству из них, см. таблицу 1.

Проблема экспериментальной обработки данных Количество вхождений % вхождений

Нет замечаний к экспериментальной части диссертации 18 20,2

Нет упоминания, какая мера центральной тенденции используется 3 3,5

Явное указание использования среднего арифметического без проверки нормальности распределения и/или от явно несимметричной выборки 4 4,7

Использование Критерия Стьюдента без проверки на нормальность распределения и/или проверки на однородность стандартного отклонения выборок 4 4,7

Авторская ранговая шкала без проверки на достоверность разницы предложенных рангов (хотя бы в пределах 95% доверительного интервала) 49 57

Нет проверки достоверности разницы/однородности между выборками на начальном и финальном этапах эксперимента как внутри выборок, так и между контрольной и экспериментальной выборками 39 45,3

Таблица 1. -Распределение проблем педагогических исследований

Нет упоминания, какая мера центральной тенденции используется

Не самая распространенная погрешность описания результатов исследования (3,5% вхождений). Данная погрешность исходит, вероятно, из предпосылок, что среднее арифметическое является само собой разумеющимся показателем характеристики выборки, либо простой оплошностью исследователя.

Явное указание использования среднего арифметического без проверки нормальности

распределения и/или от явно несимметричной выборки

Проблемой здесь является то, что среднее арифметическое теряет смысл, если вычисляется от асимметричного распределения [4, с.72]. Использование показателя среднего

арифметического как основной характеристики асимметричного распределения также может представить педагогическое исследование в невыгодном свете, так как разница средних в типичном результате «визуально» проигрывает разнице медиан, см. рисунок 1.

Распределение в начале эксперимента

Исследуемый

показатель (компетенция)

Рисунок 1. -Разница мер центральной тенденции распределений в начале и в конце эксперимента

Куда более адекватными характеристиками несимметричного распределения можно было бы назвать моду (самый часто встречаемый показатель), либо медиану (делит площадь плотности распределения ровно пополам). Однако в педагогических исследованиях необходимо отходить от представления лишь одного показателя меры центральной тенденции и переходить на стандарты анализа данных, принятых в психологии, медицине, биологии.

Например, если на всех этапах педагогического эксперимента достоверно определяется нормальность распределения (важно, чтобы под этот критерий подходили и контрольная и экспериментальная выборки на начальном и финальном этапе эксперимента), то необходимо представлять не только сам показатель среднего арифметического, но также и

показатель стандартного отклонения, из которого легко вычисляется доверительный интервал.

В случае если любая из выборок не проходит проверку на нормальность распределения необходимо комплексно использовать такие показатели как:

— пятый процентиль выборки (как минимум 95% испытуемых достигает этого уровня компетенции);

— нижний квартиль выборки (как минимум 75% испытуемых достигает этого уровня компетенции);

— медиана (как минимум половина испытуемых достигают этого уровня компетенции);

— среднее арифметическое (в асимметричной выборке этот показатель сам по себе ничего не значит, однако позволяет понять в

какую сторону и насколько сильно смещена асимметрия распределения);

— верхний квартиль выборки (как минимум 25% испытуемых достигает этого уровня компетенции);

— девяносто пятый процентиль выборки (как минимум 5% испытуемых достигает этого уровня компетенции).

— межквартильный и межпроцентильный размах (разница между нижним и верхним квартилями, а также разница между пятым и девяносто пятым процентилем).

На рисунке 2 представлены гипотетические результаты педагогического эксперимента с непараметрическими выборками в виде диаграмм «боксплот» или «ящик и с усами» и их интерпретация. На начальном этапе контрольная и экспериментальная выборки имеют идентичные характеристики. На правой части рисунка 2 мы наблюдаем значительное различие между контрольной и экспериментальной выборками, которое следует проверять непараметрическими тестами (и-критерий Манна-Уитни для независимых выборок, Т-критерий Уилкоксона внутри выборок). Однако педагогу-исследователю не следует останавливаться на

доказательстве альтернативной или нулевой статистической гипотезы.

Первое, на что стоит обратить внимание на — смещение медианы относительно среднего арифметического; смещение медианы выше относительно среднего говорит о положительной динамике освоения учебного материала гораздо лучше, чем сравнение мер центральной тенденции.

Также следует обратить особенное внимание на показатели нижнего квартиля и пятого процентиля, поскольку эти показатели определяют качество подготовки обучаемого. Можно представить себе гипотетическую ситуацию, когда выборки проходят проверку на достоверность разницы средних и медиан, и эта разница довольно солидная, при этом существует достаточно большая группа «отстающих» и за счет высокого результата «отличников» это отставание нивелируется. Подобная ситуация приводит к тому, что проверяемая педагогическая гипотеза применима лишь к «средним» и «успевающим», но не к «отстающим». «Провисание» нижнего квартиля и пятого процентиля «вниз» поможет легко обнаружить подобную ситуацию.

Рисунок 2. -Графическое представление гипотетических результатов педагогического

эксперимента и их интерпретация

Как уже говорилось ранее, мультимодальные выборки являются отражением разного уровня базовой подготовки испытуемых, что может

косвенно подтверждаться однородностью контрольных и экспериментальных

мультимодальных выборок на начальном этапе

эксперимента — то есть выборки, будучи таковыми, проходят статистическую проверку на однородность. Тем не менее, даже комплексный тип анализа, описанный выше (медиана, квартили, смещение среднего), не будет отражать характеристики выборки.

В таком случае имеет смысл разделить одну мультимодальную на несколько выборок, см. рисунок 3. Однако при использовании такого метода у исследователя возникнет ряд проблем:

— сокращение выборок приведет к уменьшению «мощности» критериев сравнения

выборок и ошибкам второго рода при проверке статистических гипотез;

— потеря результатов, находящихся между модами (заштрихованная часть рисунка 3, и, следовательно, еще большее увеличение вероятности ошибок второго рода;

— в настоящий момент не существует какой-либо конвенциональной методики деления мультимодальной выборки на несколько маленьких;

— отсутствие понимания каким образом можно подвести результаты нескольких выборок под «общий знаменатель».

Наиболее острой, по мнению автора, является проблема отсутствия методики разделения мультимодальной выборки на несколько отдельных. Решению данной проблемы автор посвятит следующие публикации.

Что касается обобщения результатов, педагогам-исследователям следует воздержаться от использования среднего арифметического. В

таблице 2 представлено сравнение использования среднего арифметического и среднего геометрического в качестве обобщающего показателя для различных выборок гипотетического исследования. Здесь мы можем видеть, что среднее геометрическое адекватнее отражает вклад прироста слабой выборки, чьи результаты возросли в 15 раз.

Таблица 2. — Сравнение среднего арифметического и среднего геометрического как обобщающих показателей

Начальный этап, баллы Финальный этап, баллы Прирост, %

Слабая выборка 1 15 1500

Сильная выборка 10 15 150

Среднее арифметическое 5,5 15 273

Среднее геометрическое 3,2 15 474

Следует оговориться, что доказательство статистической достоверности разницы нужно производить в каждой выборке отдельно, ввиду того, что тестов значимости разницы средних

геометрических не существует. Даже наличие подобного теста мало что изменило бы, поскольку в этом случае сравнивались бы средние из средних, что сокращает выборку до

минимума (по сути обобщающие средние становятся индивидуальными результатами).

Использование Критерия Стьюдента без проверки на нормальность распределения и/или проверки на однородность стандартного отклонения выборок

Критерий Стьюдента предъявляет довольно строгие требования к выборкам: все сравниваемые выборки должны достоверно принадлежать нормальному распределению; все сравниваемые выборки должны иметь достоверно идентичные стандартные отклонения [3]. В случае несоблюдения этих условий результаты проверки на достоверность разницы между выборками все еще остаются валидными, однако вырастает вероятность ошибки второго рода (ложное принятие Н0-гипотезы), и возрастает она тем больше, чем больше вероятность непринадлежности выборок к нормальному распределению.

Авторская ранговая шкала без проверки на достоверность разницы предложенных рангов

Самая распространенная особенность педагогических исследований (57% вхождений). Чаще всего она представлена в виде трех рангов

(высокий, средний и низкий уровни) измеряемых компетенций, при этом для рангов (уровней компетенции) даются вербальные дескрипторы. Довольно часто в педагогических исследованиях интервал этих уровней, выраженный в количественных переменных (баллах, % от выполненных заданий и т.д.), не имеет под собой каких либо математических обоснований. Например, являются ли границы уровня доверительным интервалом вероятности зависимости конкретного показателя

педагогической компетенции. В таком случае для достоверного применения подобной шкалы необходимо было бы произвести экспертную оценку всей исследуемой выборки, где использовался бы доверительный интервал (95% или 99%) в качестве «определителя» границ уровней компетенции, что сильно усложняет методику исследования, так как, помимо «солидной» выборки исследуемых для статистически достоверного определения уровня необходимо также и выборка экспертов, позволяющая определить необходимый доверительный интервал, см. рисунок 4.

Рисунок 4. — Схема определения уровней компетенции с помощью метода экспертных оценок

Поэтому, для того чтобы облегчить задачу деления на уровни, можно использовать метод определения уровней без экспертных оценок. Для этого можно воспользоваться психофизическим законом Вебера-Фехнера [9]:

(1)

, где

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

8 — субъективная величина ощущения;

I — величина (интенсивность) раздражителя (стимула);

К и С — константы.

Данный эмпирический закон устанавливает взаимосвязь между интенсивностью

раздражителя и его восприятием. Закон утверждает, что более высокий уровень восприятия достигается, если уровень раздражителя кратно больше на величину основания натурального логарифма. Для

адекватного представления уровней необходим первичный показатель в виде количественной переменной со шкалой от 0 до 100 баллов, которая будет основываться на сложности заданий. В целях создания такой шкалы можно использовать показатель сложности,

вычисленный по модели Г. Раша [10], который представляет из себя:

(2)

, где

5i — уровень сложности задания;

X — средняя доля правильных ответов задания.

Найдя уровень сложности каждого задания, мы теперь можем представить математическое обоснование для весов баллов каждого конкретного задания по следующей формуле, где экспонента уровня сложности конкретного задания делится на сумму экспонент уровней сложности всех заданий:

(3)

, где

Р; — долевой вес задания

— уровень сложности задания. Суммируя веса тестовых заданий в баллах, мы получаем стобалльную шкалу, в которой максимальный результат отражает успешное

выполнение всех заданий; нулевой результат — невыполнение всех заданий; промежуточный результат — успешное выполнение одного или нескольких заданий. При этом вес каждого задания в баллах прямо пропорционален его сложности, рассчитанной по формуле 2.

На рисунке 5 представлены два варианта уровневых шкал, построенных на основе закона Вебера-Фехнера. Левая шкала рисунка 4 описывает классическую трехуровневую ранговую шкалу. Формула справа от нее определяет верхний порог каждого уровня (Ь — верхний порог уровня в баллах, п — номер уровня). На левой шкале мы видим, что каждый более высокий уровень больше предыдущего приблизительно в 2,7 раза, т.е. кратно основанию натурального логарифма. Правая шкала, вместе с формулой определения верхнего порога уровней, является более дробным вариантом левой, для случаев, когда педагогу-исследователю необходимо более точное определение движения испытуемых по уровням компетенции, либо для случаев, когда испытуемые в основной массе не достигают высоких или низких уровней. Нулевой уровень (выделен штриховкой на обеих шкалах); где разница между уровнями уже довольна мала, и их порог не может адекватно округляться до целочисленных значений; может использоваться педагогом-исследователем либо как зона погрешности измерений, либо как результаты, принадлежащие первому уровню.

Рисунок 5. — Схема определения уровней логарифмической шкалы

Ранговая шкала также имеет еще один недостаток. На рисунке 6 продемонстрировано два варианта, каким образом гипотетически одинаковый финальный результат может быть достигнут разными путями. В варианте 1 изменения затронули и низкий, и средний уровни — 30 испытуемых повысили свой уровень с

низкого до среднего; такое же количество повысило свой уровень со среднего до высокого. В варианте 2 же изменения затронули лишь низкий уровень, при этом 30 испытуемых достигли высокого уровня. Тем не менее эти два варианта имеют идентичный конечный результат.

Рисунок 6. -Разные пути получения идентичного результата на финальном этапе эксперимента

Предлагается два пути решения различения этих двух ситуаций:

— использование одного или нескольких промежуточных этапов измерения, для более точного определения движения внутри выборки;

— использование Т-критерия Уилкоксона и и-критерия Манна-Уитни, вместо критерия подобияX ■

Второй способ представляется наиболее оптимальным, поскольку не предполагает промежуточных измерений, которых следует избегать ввиду того, что чем чаще проводятся измерения испытуемых, тем больше возникает эффект «натренированности на задание» (аналогия «эффекта наблюдателя» в физике), который вносит искажение в результат. Однако для проверки выборок необходимо совершить определенные манипуляции с данными. На рисунке 7 схематически описано, каким образом

нужно конвертировать результаты, подходящие для проверки критерием X’, в подходящие для проверки критериями Уилкоксона и Манна-Уитни. Поскольку уровни компетенции являются рангами — необходимо конвертировать номинативные переменные в ранговые. Например, 8 наблюдений низкого уровня нужно превратить в 8 переменных с показателем «1»; 4 наблюдения среднего уровня — в 4 переменные с показателем «2»; одно наблюдение — в переменную с результатом «3» и т.д.

Таблица 3 показывает, что использование критерия Уилкоксона позволяет уловить разницу между вариантами изменения внутри выборки рисунка 6, поскольку критерий %2 направлен на сравнение подобия, в то время как Т-критерий Уилкоксона и и-критерий Манна-Уитни сравнивают сдвиг всех результатов внутри выборки (4,9-10-15 против 2,3-10-8).

Рисунок 7. -Конверсия номинативной шкалы в ранговую для проведения непараметрических тестов Таблица 3. — Сравнение критерия х2 и Т-критерия Уилкоксона

Сравниваемые выборки р-показатели значимости разницы

Критерий х2 Т-критерий Уилкоксона

начальный этап эскперимента/конечный этап эксперимента (вариант 1) 8,3-10-7 4,9-10-15

начальный этап эскперимента/конечный этап эксперимента (вариант 2) 8,3-10-7 2,3-10-8

Нет проверки достоверности

разницы/однородности между выборками на начальном и финальном этапах эксперимента как внутри, так и между контрольной и экспериментальной выборками

Очень важный, но, тем не менее, часто игнорируемый аспект педагогического исследования (45,3% вхождений), тесно связанный с соблюдением принципа единственного различия, сообразно которому в эксперименте могут проверяться либо статистически однородные выборки на разных педагогических технологиях, либо одна технология на статистически гетерогенных выборках. Рисунок 8 показывает 3 возможных варианта исхода эксперимента.

I вариант представляет собой случай, когда контрольная и экспериментальная выборки являются достоверно однородными в начале эксперимента (верна нулевая статистическая гипотеза) и достоверно различающимися в конце эксперимента (верна альтернативная

статистическая гипотеза), что является

идеальным исходом для педагогического эксперимента, поскольку экспериментальная педагогическая технология достоверно показала лучшую эффективность. II вариант представляет собой случай, когда контрольная и экспериментальная выборки являются достоверно однородными в начале и конце эксперимента (верна нулевая статистическая гипотеза в обоих случаях). В III варианте рассматривается случай, когда экспериментальная и контрольная выборки имеют достоверные различия уже на начальном этапе эксперимента. В подобном случае финальные результаты эксперимента при проверке разных педагогических технологий не имеют практического смысла, поскольку нарушается принцип единственного различия. Поэтому педагогам-исследователям

рекомендуется проверять первоначальные выборки на однородность, и показатель вероятности однородности выборок при этом должен быть относительно высоким (р>0,8), а не минимально достоверным (р>0,05).

Рисунок 8. -Вариантырезультатов эксперимента в контрольной и экспериментальной группах

Заключение.

— Меры центральной тенденции как основные и единственные характеристики выборки дают слабое представление об эффективности педагогических технологий. В то время как комплексное представление выборки (среднее арифметическое, медиана, квартили, 5-й и 95-й процентили) позволяют всеобъемлюще анализировать «движение» внутри выборки, не ориентируясь только на успеваемость «среднестатистического» испытуемого.

— В случае мультимодальности имеет смысл разделить большую выборку на несколько малых, ориентируясь на моды как меры центральной тенденции. Общепринятых методов деления мультимодальных выборок не существует, однако автор посвятит данной проблеме следующие публикации.

— По мнению автора, следует с осторожностью использовать шкалы, основанные на вербальных дескрипторах рангов, поскольку

это влечет за собой использование метода экспертных оценок с солидной выборкой экспертов. Наиболее оптимальным способом деления выборки на ранги является использование логистической шкалы сложности тестового задания (по Г. Рашу), и дальнейшее ее деление на уровни сообразно психофизическому закону Вебера-Фехнера.

— Использование критерия X для сравнения ранговых шкал влечет за собой потерю информации о внутреннем движении элементов выборки. Для преодоления этого ограничения предлагается использовать критерий Уилкоксона и критерий Манна-Уитни.

— По мнению автора, всегда следует проверять контрольную и экспериментальные выборки в начале эксперимента на однородность, в противном случае возникает риск того, что результаты эксперимента не будут иметь практического смысла.

Результаты исследования могут быть использованы при планировании и осуществлении педагогического эксперимента. Предлагаемые автором рекомендации позволят: более точно выявлять закономерности изменений

внутри выборки; повысить валидность и повторяемость исследований; избежать наиболее часто повторяющихся ошибок использования математического аппарата, как главного инструмента доказательной педагогики.

Литература:

1. Донской А.Г. Применение метода метаанализа в гуманитарных и педагогических исследованиях / А.Г. Донской [и др.] // Вестник Томского государственного педагогического университета. — 2021. — № 5(217). — С. 78-89.

2. Ибрагимов Г.И. Эксперимент в педагогических исследованиях: проблемы и перспективы / Г.И. Ибрагимов // Казанский педагогический журнал. -2004. — № 1. — С. 3-11.

3. Корнеев А., Кричевец А. Условия применимости критериев Стъюдента и Манна-Уитни / А. Корнеев, А. Кричевец // Психологический журнал. — 2011. — № 1(32). — С. 97-110.

4. Реброва О. Описание статистического анализа данных в оригинальных статьях. Типичные ошибки / О. Реброва // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. — 2010. — № 11(110). — С. 71-74.

5. Сластенин В. Некоторые проблемы педагогических исследований / В. Сластенин // Сибирский педагогический журнал. — 2006. — № 1. — C. 25-35.

6. Яковлев Е.В. Педагогический эксперимент: квалиметрический аспект: монография / Е.В. Яковлев. — Челябинск: Издательство ЧГПУ, 1998. — 136 с.

7. Яковлев Е.В., Яковлева Н.О. Педагогический эксперимент в диссертационных исследованиях / Е.В. Яковлев, Н.О. Яковлева // Современная высшая школа: инновационный аспект. — 2011. — № 1. — C. 52-63.

8. Croll P. Statistical inference in educational research // Educational Research. — 1984. — № 3(26). — C. 217-219.

9. Fechner G. T. Elemente der psychophysik / G. T. Fechner, Breitkopf u. Hartel, 1860.

10. Rasch G. An item analysis which takes individual differences into account // British journal of mathematical and statistical psychology. — 1966. — № 1(19). — C. 49-57.

References:

1. Donskoy A.G. Application of the meta-analysis method in humanitarian and pedagogical research / A.G. Donskoy [and etc.] // Bulletin of the Tomsk State Pedagogical University. — 2021. — № 5(217). — C. 78-89.

2. Ibragimov G.I. Experiment in pedagogical research: problems and perspectives / G.I. Ibragimov // Kazan Pedagogical Journal. — 2004. — № 1. — C. 3-11.

3. Korneev A., Krichevets A. Conditions for the applicability of Student and Mann-Whitney criteria / A. Korneev, A. Krichevets // Psychological journal. — 2011. -№ 1(32). — C. 97-110.

4. Rebrova O. Description of statistical data analysis in original articles. Typical mistakes / O. Rebrova // Journal of Neurology and Psychiatry named after S.S. Korsakov. -2010. — № 11(110). — C. 71-74.

5. Slastenin V. Some problems of pedagogical research

№

/ V. Slastenin // Siberian Pedagogical Journal. — 2006. 1. — C. 25-35.

6. Yakovlev E.V. Pedagogical experiment: qualimetric aspect: monograph / E.V. Yakovlev. — Chelyabinsk: ChGPU Publishing House, 1998. — 136 p.

7. Yakovlev E.V., Yakovleva N.O. Pedagogical experiment in dissertation research / E.V. Yakovlev, N.O. Yakovleva // Modern Higher School: Innovative Aspect. -2011. — № 1. — C. 52-63.

8. Croll P. Statistical inference in educational research // Educational Research. — 1984. — № 3 (26). — C. 217-219.

9. Fechner G. T. Elemente der psychophysik / G. T. Fechner, Breitkopf u. Hartel, 1860.

10. Rasch G. An item analysis which takes individual differences into account // British journal of mathematical and statistical psychology. — 1966. — № 1 (19). — C. 49-57.

5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования (13.00.01 — Общая педагогика, история педагогики и образования)

Сведения об авторе:

Абитов Руслан Назилович (г. Казань, Россия), кандидат педагогических наук, доцент кафедры иностранных языков ФГБОУ ВО Казанский государственный архитектурно-строительный университет, e-mail: rouslan.abitov@gmail.com

Ошибка

– это фиксированный (другими словами

– его можно зарегистрировать) результат

неверных действий.

М. М. Кашапов определяет

педагогическую ошибку

как результат действий учителя,

неадекватный поставленной в данной

ситуации цели.

Приведем

типологию педагогических ошибок,

предложенную

М. М. Кашаповым:

По

генезису

следует различать:

-

ошибки

закономерные – обусловленные

определенными причинами (спецификой

психического развития ребенка,

загруженностью учителя); -

ошибки

случайные – возникающие вследствие

импульсивных, спонтанных действий

учителя и выражающиеся в форме мгновенной

эмоциональной разрядки, срыва.

По

источнику возникновения:

-

ошибки,

обусловленные первичными источниками

(рефлексивными особенностями учителя); -

ошибки,