Классификация дисграфических ошибок.

Герасимцева И.В., учитель-логопед

КОУ РА «Школа-интернат для детей-сирот

и детей, оставшихся без попечения

родителей, им.Г.К.Жукова»

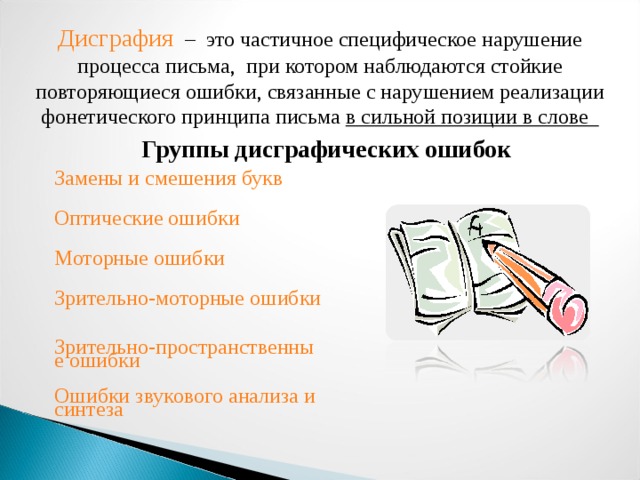

Дисграфия – это специфическое расстройство письменной речи, проявляющееся в многочисленных типичных ошибках стойкого характера и обусловленное несформированностью высших психических функций, участвующих в процессе овладения навыками письма.

Классификация дисграфических ошибок.

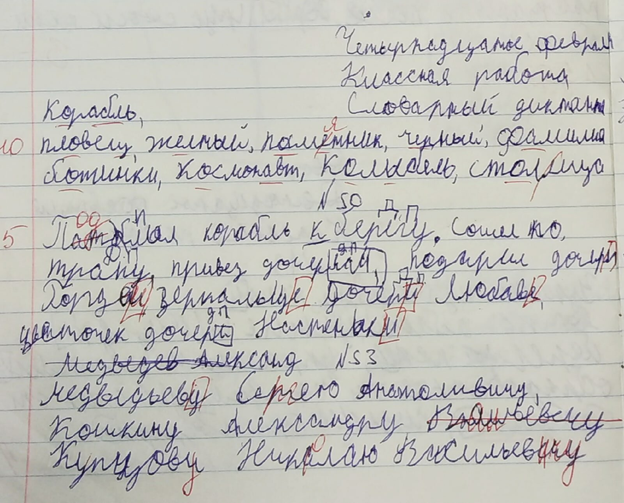

Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических процессов и слухового восприятия

Пропуски гласных букв: всят – висят, комнта – комната;

Пропуски согласных букв: комата –комната, вей – всей;

Пропуски слогов и частей слова: стрки – стрелки;

Замена гласных: пище – пищу, сесен – сосен, люгкий – легкий;

Замена согласных: тва – два, роча – роща;

Перестановки букв и слогов: онко – окно;

Недописывание букв и слогов: чере – через, на ветка – на ветках,

Наращивание слов лишними буквами и слогами: детити – дети, снег = снег, диктанат – диктант;

Искажение слова: мальни – маленький, чайщик – чащи;

Слитное написание слов и их произвольное деление: два – два, бойчасов – бой часов;

Неумение определить границы предложения в тексте, слитное написание предложений: Снег покрыл всю землю. Белым ковром. замерзла Речка птицам голодно.- Снег покрыл всю землю белым ковром. Замерзла речка. Птицам голодно.

Нарушение смягчения согласных: болшой – большой, мач – мяч, умчалис – умчались;

Ошибки, обусловленные несформированностью лексико-грамматической стороны речи

Нарушения согласования слов: с еловый ветки – с еловой ветки;

Нарушения управления: умчались к чащу – умчались в чащу, с ветка – с ветки;

Замена слов по звуковому сходству;

Слитное написание предлогов и раздельное написание приставок: вроще – в роще, на бухли – набухли;

Пропуски слов в предложении.

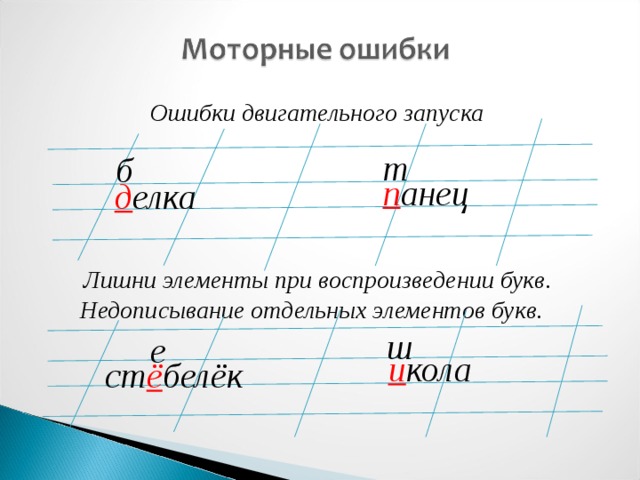

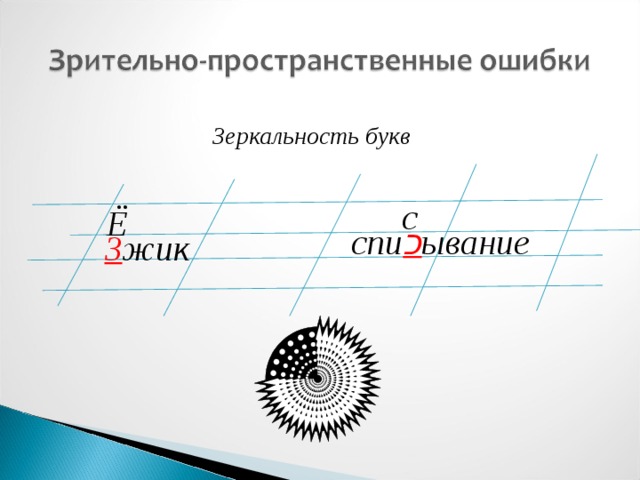

Ошибки, обусловленные несформированностью зрительного узнавания, анализа и синтеза, пространственного восприятия

Замена букв, отличающихся разным положением в пространстве: ш-т, д-в, д-б;

Замена букв, отличающихся различным количеством одинаковых элементов: и-ш, ц-щ;

Замена букв, имеющих дополнительные элементы:и-ц, ш-щ, п-т, х-ж, л-м;

Зеркальное написание букв: с, э, ю;

Пропуски, лишние или неправильно расположенные элементы букв.

Ошибки, обусловленные неспособностью детей усвоить большой объем учебного материала, запомнить и употребить на письме усвоенные правила орфографии

Безударная гласная в корне слова: вада – вода;

Правописание звонких и глухих звуков в середине и в конце слова: зуп – зуб, дорошка – дорожка;

Обозначение смягчения согласных;

Прописная буква в начале предложения, в именах собственных.

Виды нарушений письма

В специальной литературе имеются различные классификации дисграфий, но все они основываются на причинах возникновения нарушений.

Выделяют следующие виды нарушений процесса письма:

Артикуляторно-акустическая дисграфия

Причиной возникновения этого вида нарушений является неправильное произношение звуков речи. Ребенок пишет слова так, как их произносит. То есть отражает свое дефектное произношение на письме.

Акустическая дисграфия (на основе фонемного распознавания, дифференциации фонем)

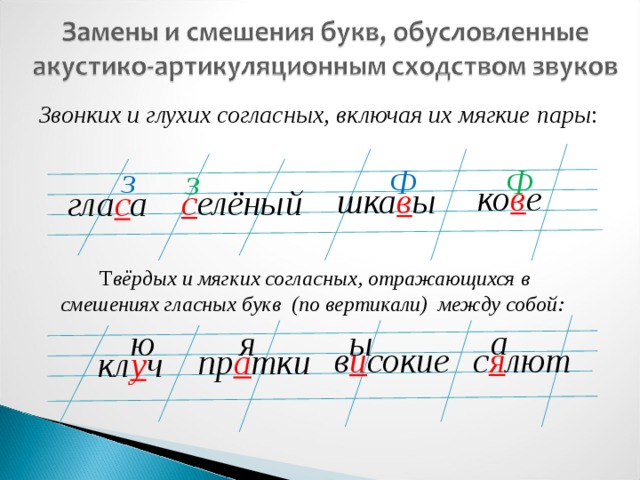

Причиной возникновения этого вида является нарушение дифференциации, распознавания близких звуков речи. На письме это проявляется в заменах букв, обозначающих свистящие и шипящие, звонкие и глухие, твердые и мягкие (б-п, д-т, з-с, в-ф, г-к, ж-ш, ц-с, ц-т, ч-щ, о-у, е-и).

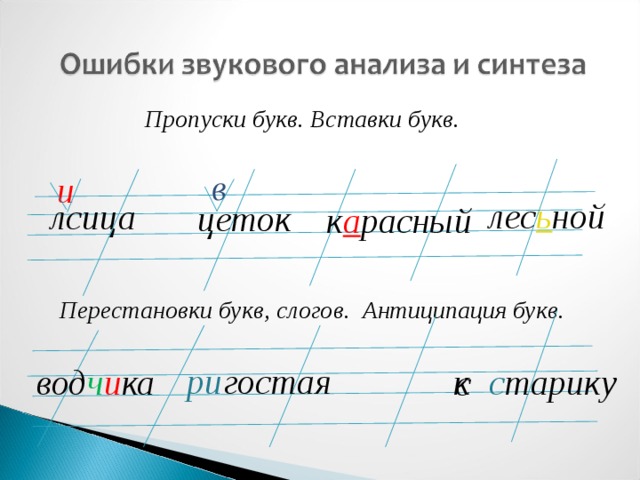

Дисграфия на почве нарушений языкового анализа и синтеза

Причина ее возникновения – затруднения при делении предложений на слова, слов на слоги, звуки. Характерные ошибки:

Пропуски согласных;

Пропуски гласных;

Перестановки букв;

Добавления букв;

Пропуски, добавления, перестановки слогов;

Слитное написание слов;

Раздельное написание слов;

Слитное написание предлогов с другими словами;

Раздельное написание приставки и корня.

Аграмматическая дисграфия

Причина возникновения – недоразвитие грамматического строя речи.

На письме проявляется в изменении падежных окончаний, неправильном употреблении предлогов, рода, числа, пропусках членов предложения, нарушениях последовательности слов в предложении, нарушениях смысловых связей в предложении и между предложениями.

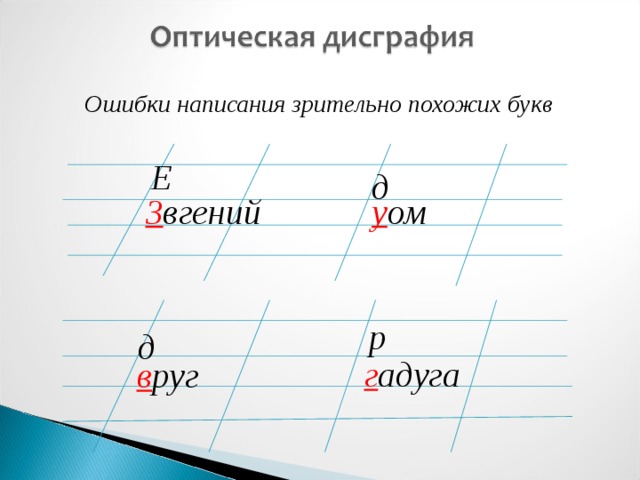

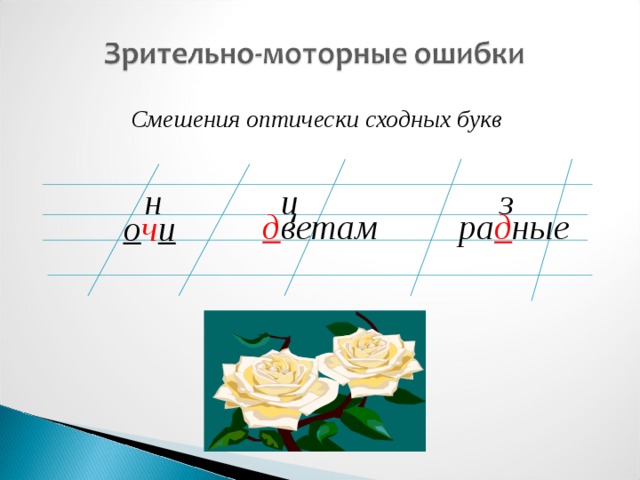

Оптическая дисграфия

Причина возникновения – несформированность зрительно-пространственных функций. Проявляется в заменах и искажениях на письме графически сходных рукописных букв (и-ш, п-т, т-ш, в-д, б-д, л-м, э-с и др.)

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Дисграфия: определение

2. Причины дисграфии

3. Виды дисграфии

3.1 Акустическая дисграфия

- Симптомы

- Основы коррекции дисграфии

3.2 Оптическая дисграфия

- Симптомы

- Основы коррекции дисграфии

3.3 Дисграфия на почве нарушений языкового анализа и синтеза

- Симптомы

- Основы коррекции дисграфии

3.4 Артикуляторно-акустическая дисграфия

- Симптомы

- Основы коррекции дисграфии

3.5 Аграмматическая дисграфия

- Симптомы

- Основы коррекции дисграфии

4. Коррекция дисграфии у детей с ЗПР

4.1 Методы и приемы коррекции

5. Профилактика дисграфии у дошкольников и школьников 1 класса

5.1Игры и упражнения по профилактике дисграфии у дошкольников

5.2 Рекомендации для родителей по профилактике дисграфии

6. Профилактика и коррекция дисграфии у младших школьников

7. Полезные файлы

Дисграфия – нарушение процесса письма, проявляющиеся в повторяющихся, стойких ошибках, которые обусловлены несформированной высшей психической деятельностью, участвующей в процессе письма.

Данное нарушение является препятствием для овладения учениками грамоты и грамматики языка. Письменной речью ребенок овладевает к моменту поступления в школу или непосредственно в первом классе. Для того, чтобы этот вид речи сформировался без особых трудностей, необходимо овладеть основой письменной речи.

К ней можно отнести:

1. Правильно сформированную устную речь. Способность к аналитико-синтетической речевой деятельности: деление на слова, слоги, звуки и синтез.

2. Развитое восприятия: пространственное, зрительно-пространственный гнозис, сомато-пространственные ощущения, знание схемы тела.

3. Сформированность двигательной сферы.

4. Способность к саморегуляции.

5. Сформированность абстрактного мышления.

Если данная основа является нарушенной, то могут возникнуть нарушения письменной речи.

Существуют 4 группы нарушений письма, которые обусловлены возрастной спецификой:

1. Трудности в овладении письмом. Встречается в подготовительной группе в 6–7 лет и в первом классе, проявляется в нечетком знании алфавита. Дети испытывают сложности при переводе звука в букву, и при переходе от печатной буквы к письменной, кроме того испытывают трудности звукобуквенного анализа и синтеза.

2. Нарушение формирования процесса письма. Встречается в 1–2 классе в 7–8 лет, когда дети смешивают печатные и письменные буквы, пропускают слоги, слова.

3. Дисграфия. Многочисленные стойкие, повторяющиеся ошибки на письме. Эти ошибки возникают из-за несформированности или нарушения психических функций (двигательных, сенсорных, речевых, нарушением механизмов организации деятельности), обеспечивающих процесс письма. Диагноз ставится логопедом тогда, когда ребенок овладел техникой письма, в 8–8,5 лет.

Стоит отметить, что не всегда письменные ошибки являются признаком нарушения письменной речи. Они могут появляться из-за особого психофизиологического состояния (болезни, усталости, эмоционального напряжения, вида письменной работы (например, только на контрольной работе из-за сильного волнения).

Несмотря на углубленное изучение, причины дисграфии со стопроцентной точностью не выяснены даже сегодня. Но определенные данные все же имеются.

- Биологические причины: наследственность, поражение или недоразвитие головного мозга на разных периодах развития ребенка, патологии беременности, травмы плода, асфиксия, серьезные соматические заболевания, инфекции, поражающие нервную систему.

- Социально-психологические причины: синдром госпитализма (нарушения, обусловленные длительным пребыванием человека в стационаре в отрыве от дома и семьи), педагогическая запущенность, недостаточность речевых контактов, воспитание в двуязычных семьях.

- Социальные и средовые причины: завышенные требования к грамотности в отношении ребенка, неправильно определенный (слишком ранний) возраст обучения грамоте, неверно подобранные темпы и методы обучения.

Как известно, человек начинает овладевать навыками письма, когда адекватно сформированы все составляющие его устной речи: звукопроизношение, лексико-грамматическая составляющая, фонетическое восприятие, связность речи. Если же при формировании головного мозга происходили нарушения, указанные выше, риск развития дисграфии очень высок.

Не менее важно отметить, что дисграфии подвержены дети с разными функциональными нарушениями органов слуха и зрения, которые вызывают отклонения анализа и синтеза информации. А у взрослых толчком к развитию патологии могут послужить инсульты, черепно-мозговые травмы, нейрохирургические вмешательства и опухолевидные процессы в мозге. Оказывая определенное воздействие на развитие человека, те или иные вышеизложенные факторы приводят к дисграфии, которая может проявляться в разных формах.

Сегодня специалисты разделяют дисграфию на пять основных форм, каждая из которых зависит от того, какая конкретно письменная операция нарушена или не сформирована. Однако на практике какой-либо вид дисграфии в чистом виде встречается достаточно редко, т.к. в большинстве случаев дисграфия принимает смешанную форму, но с преобладанием какого-либо вида. Установить же его можно по характерным признакам.

Акустическая дисграфия – характеризуется нарушением фонематического распознавания звуков.

- СИМПТОМЫ: проявляется в заменах букв, соответствующих близким звукам: свистящие, шипящие, звонкие, глухие, аффрикаты и компоненты, входящие в их состав. Кроме того, проявляется в неправильных обозначениях мягкости на письме (ПИСМО ЛУБИТ, в смешениях лабиализованных гласных даже в ударном положении (ТУЧА — ТОЧА, ЛЕС — ЛИС).

Процесс распознавания фонем включает в себя разные операции:

- слуховой анализ речи;

- перевод акустического образа в артикулемы;

- соотнесение акустико-артикуляторного образа с фонемой, выбор фонемы.

Недостаточность какой-либо из этих операций влияет на весь процесс в целом.

Основные задачи коррекционного обучения:

-Развитие фонематического восприятия.

-Обучение простым и сложным формам звуко-буквенного анализа и синтеза слов.

-Уточнение и сопоставление звуков в произносительном плане с опорой на слуховое и зрительное восприятие, а также на тактильные и кинестетические ощущения.

-Выделение определенных звуков на уровне слога, слова, словосочетания, предложения и текста.

-Определение положения звука по отношению к другим звукам.

Упражнения для коррекции акустической дисграфии (примеры):

- Для коррекции можно использовать специальные альбомы и методические рекомендации к ним.

- Также используется специально подобранный речевой материал для отработки проблемных на письме мест и упражнения для коррекции:

Оптическая дисграфия – характеризуется неразвитым зрительно-пространственным восприятием.

Симптоматика проявляется в заменах и искажениях букв на письме:

- графически сходные, состоящие из одинаковых элементов, но различно расположенные в пространстве (в-д, т-ш);

- включающие одинаковые элементы, но отличающиеся дополнительными элементами (и-ш, л-м, х-ж);

- зеркальное написание букв;

- отрыв элементов букв;

- лишние элементы (шишки — шишшики).

Данная дисграфия связана:

- с нерасчлененностью зрительного восприятия форм;

- с недифференцированностью представлений о сходных формах;

- с недоразвитием оптико-пространственного восприятия и оптико-пространственных представлений;

- с нарушением зрительного гнозиса, зрительного анализа и синтеза;

Основные задачи коррекционного обучения:

- Развитие и формирование пространственных и временных представлений.

- Развитие конструктивного праксиса.

- Развитие мнестических представлений.

- Развитие графомоторных навыков и умений.

- Развитие навыка звукобуквенного анализа и синтеза.

- Дифференциация смешиваемых букв.

Упражнения для коррекции оптической дисграфии (примеры):

- Для коррекции можно использовать специальные альбомы и методические рекомендации к ним.

- Также используется специально подобранный речевой материал для отработки проблемных на письме мест и упражнения для коррекции:

Дисграфия на почве нарушения языкового анализа и синтеза — это дисграфия, в основе которой лежит нарушение различных форм языкового анализа и синтеза: деления предложений на слова, слогового и фонематического анализа и синтеза.

На письме проявляется в искажениях структуры слова и предложения. Наиболее распространенными при этой форме дисграфии являются искажения звуко-буквенной структуры слова.

• пропуски согласных при стечении (диктант — дитант);

• пропуски гласных (собака — сбака);

• перестановка букв (тропа — ртопа);

• добавление букв (таскали — тасакали);

• пропуски, добавления, перестановки слогов (табурет-бутарет);

• нарушения деления предложения на слова.

Данная дисграфия связана:

- с языковым недоразвитием ребенка;

- языковой анализ и синтез могут быть несформированы как умственное действие. Несформированные сукцессивные процессы, слухоречевая память, произвольное внимание;

- с неумением ребенка ориентироваться в речевом потоке;

Основные задачи коррекционного обучения:

- Развитие фонематического восприятия, фонематического анализа и синтеза.

- Развитие навыков слогового анализа и синтеза

- Развитие языкового анализа и синтеза:

- Формирование самоконтроля за собственной письменной продукцией.

Упражнения для коррекции дисграфии на почве нарушений языкового анализа и синтеза (примеры):

- Для коррекции можно использовать специальные альбомы и методические рекомендации к ним.

- Также используется специально подобранный речевой материал для отработки проблемных на письме мест и упражнения для коррекции:

1. Отхлопать или отстучать слово по слогам и назвать их количество.

2. Уметь выделять гласные звуки в слове, усвоить основное правило слогового деления: в слове столько слогов, сколько гласных звуков.

3. Уметь выделять гласный звук из слога и слова. Определить гласный звук и место его в слове (начало, середина, конец слова).

4. Назвать гласные в слове.

5. Записать только гласные данного слова.

6. Выделить гласные звуки, найти соответствующие буквы.

7. Повторить слово по слогам. Сосчитать количество слогов.

8. Определить количество слогов в названных словах. Поднять соответствующую цифру.

9. Записать слова в два столбика (разложить картинки на 2 группы) в зависимости от количества слогов.

10. Выделить первый слог из названий картинок, записать его.

11. Объединить слоги в слове, предложение, прочитать полученное слово или предложение, (например: “улей”, “домик”, “машина”, “луна”, “жаба”). После выделения первых слогов получается предложение: У дома лужа.

12. Определить пропущенный слог в слове с помощью картинки:

__буз, ут__, лод__, ка__, ка__даш.

13. Составить слово из слогов, данных в беспорядке (нок, цын, лас, точ, лес, ка).

14. Найти в предложении слова с определённым количеством слогов.

Игра “Отгадайте, кого я называю?”

Цель: развитие умения подбирать слова с заданным количеством слогов.

Учитель предлагает встать тем детям, чьи имена состоят из стольких слогов, сколько хлопков он сделает.

Например: учитель хлопает 3 раза, учащиеся считают, затем встают (Се-рё-жа, А-ри-на).

Игра “Перевёртыши”.

Цели: развитие умения составлять слова; накопление в памяти слоговых образов.

Оборудование: карточки со слогами (4–6) каждому играющему.

Учитель называет два слога, дети находят карточки с данными слогами и составляют сначала одно слово, затем, переставив слоги, другое: сос, на; чай. КА; вес, на; кА, мыш; бан, кА; ла, ска” ни, тка; ра. Но; кА, кой.

Игра “Цепочка”.

Цель: развитие умения подбирать слова по одному данному слогу.

Один из учеников записывает на доске слово по слогам, следующий подбирает слово, которое начинается с последующего слога данного слова (ок-но, но-ра, ра-ма).

Игра “Встречу слово на дороге – разобью его на слоги”.

Цель: развитие навыков слогоделения, внимания, быстроты мышления.

Учитель бросает мяч детям, называет одно-, двух– и трёхсложные слова. Ребёнок, поймавший мяч, определяет количество слогов, называет их и передает мяч обратно. Можно предложить детям произнести слово по слогам, одновременно отбивая слово мячом.

Игра «Имя сказочного персонажа»

Цель: совершенствование навыка слогового анализа и синтеза.

Задачи: развивать фонематический слух; упражнять учащихся в умении делить слова на слоги.

Оборудование: карточки с набором слов.

Имя сказочного персонажа

Артикуляционно-акустическая дисграфия — характеризуется нарушением артикуляции и восприятия фонематики (фонематического слуха), а также трудностями в звукопроизношении.

- замены, пропуски, соответствующие заменам и пропускам в устной речи (иногда такие ошибки могут быть и после коррекции устной речи).

- замены и смешивания парных звонких и глухих согласных (б-п, в-ф, г-к, д-т, з-с, ж-ш);

- замены и смешения свистящих и шипящих (ж-ш);

- замены и смешения аффрикат и компонентов, входящих в их состав (ч — т’);

- замены и смешивания гласных первого ряда и второго ряда при обозначении мягкости согласных (а-я, о-ё, у-ю);

- пропуски мягкого знака, при обозначении мягкости согласного;

- замена и смешение гласных: о, у, е, и.

Данная дисграфия связана:

- с неправильным произношением звуков речи. Ребенок пишет слова так, как их произносит. Отражает дефектное произношение на письме.

- совершенствование речевых навыков;

- формирование соответствующих предпосылок интеллекта;

- формирование кинестезий и развитие фонематического восприятия;

- формирование навыка поэтапного контроля за процессом и результатом письма.

Упражнения для коррекции артикуляционно-акустической дисграфии (примеры):

- Для коррекции можно использовать специальные пособия.

- Также используется специально подобранный речевой материал для отработки проблемных на письме мест и упражнения для коррекции:

Упражнения на различение звуков:

-Предложить придумать слова со звуком С и Ш.

-Поднять букву С или Ш в зависимости от раличия ее в услышанном слове.

-Выкладывание под буквами С и Ш картинок, в которых содержатся эти звуки.

-Письменные упражнения в подборе пропущенной буквы в слове (кры_а, кры_а –крыШа, крыСа).

Аграмматическая дисграфия – характеризуется проблемами в лексическом развитии и развитии грамматического строя речи.

· неправильное употреблении предлогов, рода, числа;

· пропуск членов предложения;

· нарушение последовательности слов в предложении;

· искажение морфемного строя слова;

· замены приставок и суффиксов;

· нарушение конструкции предложения;

· изменение падежа, местоимений и числа существительных;

· нарушение смысловых связей в предложении и между предложениями.

Данная дисграфия связана:

- несформированностью у ребенка грамматического строя устной речи.

Для формирования грамматического строя речи проводится следующая работа:

- Работа над словоизменением

- Работа над предлогами

- Работа над словообразованием

- Обогащение словарного запаса

Упражнения для коррекции аграмматической дисграфии (примеры):

- Для коррекции можно использовать специальные альбомы и методические рекомендации к ним.

- Также используется специально подобранный речевой материал для отработки проблемных на письме мест и упражнения для коррекции:

Замени словосочетание словом с приставкой.

Образец: часы на стене – настенные часы

Час перед рассветом

Переход под землей

Повязка на руке

Камни под водой

Шаг без шума

Совет без пользы

Поиграй с волшебными суффиксами — ИК-, -ИЩ-, -ИН-. Преврати предметы для гнома в маленькие, а для великаны в большие

РУКА НОГА ДОМ

СТОЛ УСЫ НОС

Почему их так назвали?

Образец: Пчеловод разводит (кого) … .

Рыболов, лесоруб, пчеловод, свинопас, цветовод, землекоп, дровосек, садовод, сталевар, полотер, скотовод;

Закончить предложения, используя слова, данные в скобках.

Стол изготовлен из … . Стакан сделан из … . Сапоги сшиты из … . Коньки сделаны из … . Носки связаны из … . Шубка сшита из … .

Слова для справок : шерсть, стекло, кожа, дерево, мех, сталь.

Замени словосочетания из существительных словосочетаниями из прилагательных. Ветка сосны – сосновая ветка; кора дуба—— ; поля картофеля – ——; зверь леса – ——; цветок поля – —— .

У младших школьников с задержкой психического развития более позднее развитие фразовой речи, дети не могут выразить причинно-следственные, временные и другие отношения. Имеются затруднения в грамматическом и семантическом оформлении предложений, словарный запас отмечается бедностью: дети недостаточно понимают и неточно употребляют близкие по значению слова. Нарушение или задержка в развитии фонематического восприятия, лексико-грамматических сторон, звукопроизношения на разных этапах развития является одной из основных причин дисграфии.

Неспецифические нарушения письма и чтения:

- Педагогическая запущенность;

- Интеллектуальная недостаточность

Специфические нарушения письма и чтения:

- Дисграфия (аграфия);

- Дислекция (алексия);

- Дизорфография

Психолого-педагогическая коррекция на протяжении всего ее срока должна быть систематической, комплексной, индивидуализированной.

Основные методы и приемы коррекционной работы для детей с ЗПР:

1. Сочетание коррекционного обучения с лечебно-оздоровительными мероприятиями.

2. Учет индивидуальных и личностных особенностей детей в ходе развивающей и обучающей деятельности. Работоспособность у детей с ЗПР на занятии длится 15-20 минут.

3. Подбор заданий, максимально возбуждающих активность ребенка, пробуждающие у него потребность в познавательной деятельности, требующих разнообразной деятельности.

4. Использование многократных указаний, упражнений.

5. Повторное объяснение материала и подбор дополнительных заданий.

6. Коррекционный материал должен преподноситься небольшими дозами.

7. Усложнение предлагаемого материала следует осуществлять постепенно.

8. Переключение внимание ребенка с одного вида деятельности на другой в процессе занятий.

9. Использование на занятиях красочного дидактического материала и игровых моментов.

10. Проявление большого такта со стороны учителя. Очень важно говорить с ребёнком мягким, доброжелательным тоном и поощрять его за малейшие успехи.

11. Поэтапное обобщение проделанной на занятии работы.

Важным моментом в организации системы коррекционно-развивающего обучения является динамическое наблюдение за продвижением каждого ребенка.

По характеру направленности методы коррекционной работы подразделяются на методы «прямого воздействия» и методы «обходных путей». Кроме методов, обеспечивающих успешность усвоения материала, на уроках можно использовать различные приёмы. Приёмы, помогающие запоминать зрительный образ буквы детям, допускающим оптические ошибки (по И.Л. Калининой):

- лепка из пластилина;

- выкладывание букв из палочек, спичек, верёвочек, мозаики; вырезание из цветной бумаги;

- вычёркивание заданной буквы из текста;

- узнавание букв на ощупь;

- рисование букв в воздухе; списывание с печатного и письменного текста.

Приёмы, коррегирующие языковой анализ и синтез и устраняющие аграмматизмы:

- работа с деформированным текстом (тексты с нарушением структуры слов, тексты с нарушением структуры предложения или всего высказывания, тексты на восстановление порядка частей, предложений, грамматических связей между словами в предложении, порядка слов в предложении, тексты с исключением).

Для коррекции фонематического восприятия на уроках можно использовать следующие приёмы:

- звуко-буквенный анализ слов; игры со звуковыми и слоговыми деформациями слов;

- работа с деформированными текстами со вставками лишних букв, с неправильной разбивкой на слова;

- письмо по памяти;

- проговаривание при письме.

Таким образом, учёт особенностей младших школьников с ЗПР и применение на уроках письма и развития речи специальных методов и приёмов позволяют более продуктивно проводить коррекционную работу по устранению и предупреждению нарушений письма.

Профилактика дисграфии предполагает определенные действия еще до того как ваш ребенок будет обучаться письму. Они включают в себя упражнения:

- на развитие внимательности и памяти;

- на развитие мыслительных процессов,

- на развитие пространственного восприятия;

- на развитие зрительной и слуховой дифференциации;

- и других процессов, отвечающих за овладение навыком письма.

Любые, даже самые незначительные нарушения речи необходимо незамедлительно корректировать. Не менее важно расширять словарный запас ребенка. В более старшем возрасте нужно тренировать почерк. А еще мы хотим предложить вам несколько упражнений, которые можно использовать как для профилактики, так и для коррекции дисграфии.

Эти упражнения вполне подходят для выполнения детьми дошкольного и младшего школьного возраста:

- Возьмите с ребенком книгу, с которой он еще не знаком. Желательно, чтобы текст был напечатан средним шрифтом, а также был немного скучным, чтобы внимание ребенка не отвлекалось на содержание. Дайте задание найти и подчеркнуть в тексте конкретную букву, например С или П, О или А и т.д..

- Немного усложните задание: пусть ребенок ищет конкретную букву и подчеркивает ее, а букву, следующую за ней, – обводит или зачеркивает.

- Предложите ребенку отмечать схожие парные буквы, такие как Л/М, Р/П, Т/П, Б/Д, У/Ю, А/У, Д/Г и т.д.

- Продиктуйте ребенку небольшой отрывок текста. Его задача – писать и проговаривать вслух все, что он пишет, именно так, как это пишется. При этом нужно подчеркивать слабые доли – те звуки, которым не уделяется внимания при произношении, к примеру, мы говорим: «на стАле стАит чашка с мАлАком», а пишем: «на стОле стОит чашка с мОлОком». Вот именно эти доли ребенок должен подчеркнуть. Это же касается дописывания и четкого проговаривания окончаний слов.

- Упражнение для развития внимания и крупной моторики – движений тела, рук и ног. Суть состоит в том, что ребенок проводит ручкой или карандашом непрерывную линию, не меняя положения руки и листа. Лучше всего для этого подходят специальные сборники рисунков, узловые точки которых отмечены порядковыми номерами для соединения.

- Объясните ребенку отличия между твердыми и мягкими, глухими и звонкими звуками. Затем дайте задание подбирать слова на каждый из звуков и делайте вместе с ним анализ слов: из каких букв, слогов и звуков они состоят. Для удобства и наглядности можно использовать различные предметы.

- Тренируйте почерк ребенка. Для этого полезно использовать тетрадь в клеточку, чтобы ребенок писал слова, размещая буквы в отдельных клетках. Следите за тем, чтобы буквы полностью заполняли пространство клеток.

Помните, что грамотный подход в воспитании, забота и внимание к ребенку, а также предельная внимательность к процессу его развития помогут вам вовремя распознать отклонения и принять меры по их коррекции и устранению.

Несколько советов и рекомендаций родителям:

- Если ребенку задали на дом прочитать текст или много писать, то разбейте текст на части и задание выполняйте в несколько приемов.

- Не заставляйте ребенка переписывать много раз домашние задания, это не только нанесет вред здоровью ребенка, но и поселит в нем неуверенность, а также увеличит количество ошибок.

- Обстановка должна быть спокойной, ребенка ничто не должно отвлекать

- Подбирайте задания в соответствии возрастом и возможностями ребенка

- В случае затруднений помогайте ребенку, но не выполняйте задания сами

- Не учите ребенка иностранным словам, если он еще не готов к этому психологически

- В повседневном общении говорите как можно правильнее и четче

- Не повторяйте за ребенком слова и фразы, которые он произносит неправильно

- Не забывайте внимательно подбирать инструменты для письма

- Оказывайте психологическую поддержку ребенку, ведь нередко дети с дисграфией чувствуют себя «не такими, как все»

- Никогда не ругайте ребенка за ошибки

- Поощряйте и хвалите ребенка за любые, даже самые незначительные успехи

Профилактические и корректирующие программы обязательно разрабатываются с учетом индивидуальных особенностей каждого отдельного случая. Чтобы скорректировать отклонение, специалист разрабатывает систему восполнения пробелов в процессах, важных для формирования навыка письма, проводит работу над развитием речи и ее связности. Также даются задания на формирование грамматики и развитие лексикона, корректируется пространственное и слуховое восприятие, развиваются мыслительные процессы и память. Все это приводит к развитию навыка письма.

В дополнение к логопедическому комплексу врачи нередко используют лечебную физкультуру, массаж, физиотерапию. Что касается медикаментозного лечения, то его целесообразность и эффективность остаются под большим вопросом.

Если же родитель решил принимать непосредственное участие в профилактике и коррекции дисграфии у своего ребенка, то ему лучше использовать игровую деятельность.

Младшим школьникам полезно давать задания на составление слов магнитными буквами – это существенно подкрепляет зрительное восприятие элементов букв. А написание диктантов улучшает слуховое восприятие звуков.

Полезно играть со своим ребенком в историка – когда ребенок пишет буквы пером и чернилами. К выбору обычных инструментов письма нужно подходить с умом. Рекомендуется покупать ручки, карандаши и фломастеры с шероховатым или неровным корпусом, т.к. они массируют дистальные концы пальцев рук, посредством чего головному мозгу посылаются дополнительные сигналы.

На самом деле вариантов профилактики и проработки отклонений письма существует немало, но все они в обязательном порядке должны обсуждаться с логопедом. Занятия должны быть систематическими, но недолгими; обязательно давайте ребенку возможность отдыхать, играть и заниматься любимыми делами.

Памятка для учителей начальных классов и родителей.

Какие ошибки в письменной речи считаются специфическими и

не относятся к просто опискам?

Очень часто мы можем видеть ошибки на письме младших школьников. Нередко мы связываем их с невнимательностью или усталостью. Но зачастую выходит так, что похожие, однотипные ошибки встречаются постоянно и ребенок при самопроверке не идентифицирует их. В таком случаем следует обратиться к специалисту, ведь возможно, что у ребенка имеется нарушение письменной речи – дисграфия.

Типичные дисграфические ошибки:

- Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических процессов и слухового воприятия:

1. пропуски гласных букв (всят-висят, комнта-комната, урожй-урожай);

2. пропуски согласных букв: (комата-комната, вей-всей);

3. пропуски слогов и частей слова: (стрки-стрелки);

4. замена гласных: (пище-пищу, сесен-сосен, люгкий-легкий);

5. замена согласных: (тва-два, роча-роща, урошай-урожай, боказываед-показывает);

6. перестановки букв и слогов: (онко-окно);

7. недописывание букв и слогов: (чере-через, на ветка-на ветках, диктан-диктант);

8. наращивание слов лишними буквами и слогами: (детити-дети, снег-снег, диктанат-диктант);

9. искажение слова: (мальни-маленький, чайщик-чащи);

10. слитное написание слов и их произвольное деление: (два-два, бойчасов-бой часов, в ся-вся);

11. неумение определить границы предложения в тексте, слитное написание предложений: (Снег покрыл всю землю. Белым ковром. Замерзла Речка птицам голодно. – Снег покрыл всю землю белым ковром. Замерзла речка. Птицам голодно.)

12. нарушение смягчения согласных: (болшой-большой, толко-только, умчалис-умчались, мач-мяч).

- Ошибки, обусловленные несформированностью лексико-грамматической стороны речи:

1. нарушения согласования слов: (с еловый ветки-с еловой ветки, появилось трава-появилась трава, огромная бабочки-огромные бабочки);

2. нарушения управления: (в ветка-с ветки; умчались к чащу-умчались в чащу, сидит стул-сидит на стуле);

3. замена слов по звуковому сходству: (том-дом, коса-коза);

4. слитное написание предлогов и раздельное написание приставок: (вроще-в роще, настене-на стене, на бухли-набухли);

5. пропуски слов в предложении: (В роще поют скворцы. – В березовой роще поют скворцы.)

- Ошибки, обусловленные несформированностью зрительного узнавания, анализа и синтеза, пространственного восприятия:

1. замена букв, отличающихся разным положением в пространстве: (ш-т, д-в, д-б);

2. замена букв, отличающихся различным количеством одинаковых элементов: (и-ш, ц-щ);

3. замена букв, имеющих дополнительные элементы: (и-ц, ш-щ, п-т, х-ж, л-м);

4. зеркальлное написание букв: (с, э, ю, З, Е);

5. пропуски, лишние или неправильно расположенные элементы букв.

Григорьева Т.В., Александрова Г.А., учителя-логопеды ГБУ ДО ЦППМСП Василеостровского района

Трудности овладения письмом, различные виды дисграфий – явление нередкое в начальной школе. Они обнаруживаются в первом классе и в значительном числе случаев сохраняются и позднее, отчетливо проявляясь при повышении требований к письменной речи.

При анализе дисграфий педагоги, логопеды и психологи выделяют их разные варианты, в основе которых лежат такие механизмы, как:

- трудности фонематического анализа,

- смешение близких по артикуляции звуков,

- трудности овладения зрительным образом буквы и смешение букв, близких по написанию и др.

- в письме могут отражаться дефекты развития речи ребенка, трудности языкового анализа, речевого внимания.

Исследования Р.Е. Левиной, Г.А. Каше, Н.А. Никашиной, Л.Ф. Спировой, Р.И. Лалаевой и др. показали, что около 25% учащихся массовой школы страдают нарушениями письма и чтения при обучении в начальных классах.

1. Понятие о дисграфии

Дисграфия – это частичное, специфическое нарушение процесса письма. Письмо представляет собой свободную форму речевой деятельности, многоуровневый процесс.

В нем принимают участие различные анализаторы: речеслуховой, речедвигательный, зрительный, общедвигательный.

У детей-дисграфиков отмечается несформированность многих высших психических функций: зрительного анализа и синтеза, пространственных представлений, слухо-произносительной дифференциации звуков речи, фонематического, слогового анализа и синтеза, деления предложений на слова, лексико-грамматического строя речи, расстройства памяти, внимания, эмоционально-волевой сферы. Нарушения письма также могут быть обусловлены и несформированностью произвольной моторики, недостаточностью слухомоторных координации и чувства ритма.

Возможно сочетание дисграфии со снижением слуха или зрения, двуязычием в семье, нерегулярностью школьного обучения.

Основными симптомам дисграфии являются специфические (т.е. не связанные с применением орфографических правил) ошибки, которые носят стойкий характер.

2. Как устранить дисграфию и возможно ли это?

При определенных усилиях, как со стороны родителей, специалистов так и самого ребенка дисграфию можно скорректировать и вылечить.

На исправление дисграфии могут потребоваться месяцы и годы систематических занятий. Но эти труды будут вознаграждены, ребенок сможет полноценно обучаться в обычной школе и стать полноценным членом общества, обычным ребенком.

Дисграфия –это не приговор. С этим можно жить, но задачей родителей и педагогов должно стать — преодоление этого недуга. В настоящее время разработано множество методик и упражнений для устранения дисграфии.

В подтверждение этим словам можно назвать несколько имен известных людей, страдающих от дислексии и дисграфии.

Вот небольшой список имен: Ганс Христиан Андерсен, Альберт Эйнштейн, Том Круз, Уолт Дисней, Федор Бондарчук, Владимир Маяковский, Мерлин Монро.

3. Что делать родителям и учителю?

Устранение такой проблемы в одиночку невозможно: родители, учителя и врачи должны объединяться и договориться о своих действиях. Назначить лечение, выполнять определенные упражнения.

Возможно ребенка стоит перевести в другую школу, специализированную или нанять репетитора, который сможет профессионально выполнять упражнения с ребенком дома.

Важно помнить, что дисграфик очень часто остро чувствует свою проблему и боится вновь проявить ее: пропускает уроки, теряет тетради по русскому языку, мало общается.

Задача взрослых – оказать психологическую поддержку.

4. Как распознать дисграфию?

На что обратить особое внимание:

- Если ваш ребенок левша

- Если ваш ребенок переученный левша

- Если ваш ребенок посещал логопедическую группу

- Если в семье говорят на двух или более языках

- Если ваш ребенок слишком рано пошел в школу (неоправданно ранее обучение грамоте иногда провоцирует возникновение дисграфиии. дислексии). Происходит это в тех случаях, когда у ребенка еще не наступила психологическая готовность к такому обучению.

- Если у вашего ребенка есть проблемы с памятью вниманием.

- Смешение букв по оптическому сходству б-п т-п а-о

- Ошибки, вызванные нарушением произношения. (суба –шуба)

- При нарушенном фонематическом восприятии смешиваются гласные о-у е-парные звонкие и глухие согласные свистящие и шипящие (тыня-дыня)

- Пропуски букв слогов, недописывание слов (прта-парта)

Наиболее обоснованной является психолингвистическая классификация дисграфий, которая разработана сотрудниками кафедры логопедии РГПИ им. Герцена.

5. Выделяются следующие виды дисграфий:

- Акустическая

- Артикуляторно-акустическая

- Дисграфия на почве нарушения языкового анализа и синтеза

- Аграмматическая

- Оптическая дисграфия.

Артикуляционно-акустическая дисграфия

В основе ее лежит отражение неправильного произношения на письме, опора на неправильное проговаривание. Опираясь в процессе проговаривания на неправильное произношение звуков, ребенок отражает свое дефектное произношение на письме.

Артикуляционно-акустическая дисграфия проявляется в смешениях, заменах, пропусках букв, соответствующих заменах и пропусках звуков в устной речи.

Чаще всего наблюдается при дизартрии, ринолалии, дислалии полиморфного характера.

Иногда замены букв на письме остаются ипосле того, как они устранены в устной речи

Дисграфия на основе нарушения фонемного распознавания (дифференциации фонем), по традиционной терминологии – это акустическая дисграфия.

Проявляется в заменах букв, соответствующих фонетически близким звукам. При этом в устной речи звуки произносятся правильно. Чаще всего заменяются буквы, обозначающие следующие звуки: свистящие и шипящие, звонкие и глухие, аффрикаты и компоненты, входящие в их состав(ч-ть, ч-щ, ц-т, ц-с). Этот вид дисгафии проявляется в неправильном обозначении мягкости согласных на письме вследствие нарушения дифференциации твердых и мягких согласных («писмо», «лубит», «лижа»). Частыми ошибками являются заменыгласных даже в ударном положении, например, а-у (туча – «точа»), е-и (лес – «лис»).

Дисграфия на почве нарушения языкового анализа и синтеза.

В основе ее лежит нарушение различных форм языкового анализа и синтеза: деление предложений на слова, слогового и фонематического анализа и синтеза.

Недоразвитие языкового анализа и синтеза проявляется на письме в искажениях структуры слова и предложения. Наиболее сложной формой языкового анализа является фонематический анализ. Вследствие этого особенно распространенными при этом виде дисграфии будут искажения звукобуквенной структуры слова.

Наиболее характерны следующие ошибки; пропуски согласных при их стечении (диктант – «дикат», школа – «кола»); пропуски гласных (собака – «сбака», дома – «дма»); перестановка букв (тропа – «прота», окно – «коно»); добавление букв (таскали – «тасакали»); пропуски, добавления, перестановки слогов (комната – «кота», стакан – «ката»).

Нарушение деления предложений на слова при этом виде дисграфии проявляется в слитном написании слов, особенно предлогов, с другими словами (идет дождь – «идедошь», в доме – «вдоме»); раздельное написание слова (белая береза растет у окна –«белабезаратет ока») раздельное написание приставки и корня слова (наступила – «наступила»).

Аграмматическая дисграфия

Она связана с недоразвитием грамматического строя речи: морфологических, синтаксических обобщений. Этот вид дисграфии может проявляться на уровне слова, словосочетания, предложения и текста и является составной частью лексико-грамматического недоразвития, которое наблюдается у детей с дизартрией, аллалией и у умственно отсталых.

На уровне предложения, аграмматизмы на письме проявляются в искажениях морфологической структуры слова, замене префиксов, суффиксов (захлестнула – «нахлестнула», козлята – «козленки»); изменении падежных окончаний («много деревов»); нарушении предложных конструкций (над столом – «на столом»); изменении падежа местоимений (около него – «около ним»); числа существительных («дети бежит»); нарушении согласования («бела дом»); отмечается также нарушение синтаксического оформления речи, что проявляется в трудностях конструирования сложных предложений, пропусках членов предложения, нарушении последовательности слов и предложений.

Оптическая дисграфия

Этот вид дисграфии связана с недоразвитием зрительного гнозиса, анализа и синтеза, пространственных представлений и проявляется в заменах и искажениях букв на письме.

Чаще всего заменяются графически сходные рукописные буквы, состоящие из одинаковых элементов, но различно расположенных в пространстве(в-д, т-ш) включающие одинаковые элементы, но отличающиеся дополнительными элементами(и-ш, п-т, х-ж, л-м); зеркальное написание букв, пропуски элементов, особенно при соединении букв.

6. Преодоление ошибок на письме у детей младшего школьного возраста

При коррекции дисграфии проводится работа по развитию и уточнению пространственно-временных представлений.

Необходимо осознание ребенком схемы собственного тела, определение направлений в пространстве.

Примеры таких упражнений:

Дифференциация правых и левых частей тела начинается с выделения ведущей правой руки.

- Показать какой рукой надо кушать, писать, рисовать, здороваться, и сказать, как называется эта рука. Затем дети должны поднять правую руку и назвать ее. Показать левую руку. Поднять то правую, то левую руку. Показать карандаш то правой, то левой рукой и т.д.

- Определение направлений в пространстве.

- Уточнение пространственных взаимоотношений:

–стоя в колонне назвать стоящего впереди, стоящего сзади;

- Знакомство со схемой тела, стоящего, напротив.

- Последовательность числового ряда на примере чисел первого десятка: 1,2,3,4,5,6,7,8,9.

- «Вернуть число на место».

- Графическое воспроизведение направлений.

- Исправить замеченную ошибку в перечне дней недели, летних месяцев и тп.

Коррекционная работа на фонетическом уровне

Проводится коррекционная работа на фонетическом уровне. Работа на фонетическом уровне включает два основных направления:

1) Развитие звукового анализа слов (от простых форм к сложным);

2) Развитие фонематического восприятия, т.е. дифференциация фонем, имеющих сходные характеристики.

Фонематические представления формируются у детей в результате наблюдений за различными вариантами фонем, их сопоставления и обобщения. Так складываются константные фонематические представления – способность воспринимать каждый речевой звук в различных вариантах его звучания как тождественный себе.

Неоценимую роль в становлении константных фонематических представлений играют артикуляционные кинестезии.

По этой же причине с первых же занятий привлекается внимание детей к работе артикуляционного аппарата, чтобы сделать его в достаточной мере управляемым, приучать детей оценивать свои мышечные ощущения при проговаривании звуков, слов, связывая эти ощущения с акустическими раздражениями.

С этой целью в начальном периоде занятий отрабатывается артикуляция гласных первого ряда, а также тех согласных, произношение которых обычно не страдает (П, М, Н, Ф, Т, К…). Перечень этих согласных может быть расширен логопедом с учетом состояния произношения учеников в каждой учебной группе, На этой стадии работы не следует давать подробную характеристику артикулемы, достаточно фиксировать внимание детей на наиболее выразительных характерных ее признаках. Упражнения в узнавании и вычленении этих звуков в словах проводятся с опорой на громкое проговаривание, а при необходимости – и акцентированное произнесение искомого звука.

7. Виды письма

На протяжении первых трех лет обучения школьники упражняются в различных видах письма, каждый из которых имеет определенное значение для формирования навыков полноценной письменной речи, отвечая задачам обучения, закрепления и проверки соответствующих знаний и умений. Рассмотрим отдельные виды письма, преломленные к применительно к задачам логопедической работы.

Списывание:

а) с рукописного текста,

б) с печатного текста,

в) осложненное заданиями логического и грамматического характера.

Списывание, как простейший вид письма наиболее доступен детям, страдающим дисграфией. Ценность его – в возможности согласовывать темп чтения записываемого материала, его проговаривания и записи с индивидуальными возможностями детей. Необходимо как можно раньше научить детей при списывании запоминать слог, а не букву, что вытекает из положения о слоге как основной единице произношения и чтения. Следовательно, специфической задачей письма становиться правильное послоговое проговаривание, согласованное с темпом письма.

Слуховой диктант со зрительным самоконтролем отвечает принципу взаимодействия анализаторов, участвующих в акте письма. После написания слухового диктанта, обходя учеников, логопед отмечает у себя и объявляет количество ошибок каждого из учеников. На несколько минут открывается текст диктанта, записанный на доске для исправления ошибок.

Это обстоятельство побудило к разработке новой, нетрадиционной формы письма под слуховую диктовку – графического диктанта.

Графический диктант выполняет контрольную функцию, но является щадящей формой контроля, так как исключает из поля зрения учащихся другие орфограммы. Графический диктант позволяет тренировать учащихся в различении смешиваемых звуков на таких сложных по звуковому составу словах, какие не могут быть включены в диктанты.

Перед детьми ставиться задача определять по слуху только изучаемые звуки, например, звонкийзи глухойс(случаи оглушения звонкого согласного на данном этапе не включаются в текст). Слова, не содержащие указанных звуков, при записи обозначаются прочерком; содержащие один из звуков обозначаются одной соответствующей буквой; содержащие оба звука – двумя буквами в той последовательности, в какой они следуют в составе слов. Если один из звуков встречается в слове дважды, то и буква повторяется.

Развитие и уточнение пространственно-временных представлений.

Последовательность во времени звуков и слогов, составляющих слово, а также временная последовательность слов, составляющих фразу, в письме находит отражение в соответствующей пространственной последовательности букв, слогов, слов, располагающихся на строках тетради или записи. Упражнения в определении последовательности в пространстве и времени создают основу для воспитания звуко-слогового и морфемного анализа слов.

Исходным в работе по развитию пространственных ориентировок является осознание детьми схемы собственного тела, определение направлений в пространстве, ориентировка в окружающем «малом» пространстве

Своеобразным продолжением развития пространственных дифференцировок становиться изучение темы «Предлоги» (тех из них, которые имеют конкретное пространственное значение).

Во всех упражнениях главной целью является закрепление связи между фонемой – артикулемой – графемой – кинемой.

Упражнения:

Гласные звуки

- Узнавание гласного звука (на слух)

- Вычленение гласного звука (на слух)

- Из ряда гласных (в начальной позиции).

Из серии слогов с повторяющимся гласным звуком:

Из слова (в начальной позиции, под ударением).

Согласные звуки.

Рассмотреть артикуляцию отдельных согласных звуков,произношение которых доступно всем учащимся (выделить существенные артикуляторные признаки для формирования звукопроизносительных дифференцировок).

Узнавание согласного звука (на слух)

Для этого может проводиться ряд упражнений: уточнение артикуляции парных звуков, сопоставление звуковпо артикуляции (что общее и чем отличаются), соотнесение звуков с буквой, чтение слогов хором, поэлементна запись букв с проговариванием, выборочный диктант слогов.

Здесь также проводятся занятия по вычленению фонем из слогов, из слов, запись их под диктовку, сопоставление слов-паронимов по смыслу и звучанию. Проводится запись текстов для графического диктанта. Запись слов в две колонки по наличию парных звуков. Как итоговое занятие на фонетическом уровне проводятся слуховые диктанты.

Коррекционная работа на лексическом уровне.

Начинать эту работу следует с выяснения и пополнения объема словарного запаса у учеников на предлагаемом примерном перечне тем. Основные задачи лексической работы:

1) количественный рост словаря (за счет усвоения новых слов и их значений);

2) качественное обогащение словаря (путем усвоения смысловых и эмоциональных оттенков значений слов, переносного значения слов и словосочетаний);

3) Очищение словаря от искаженных, просторечных и жаргонных слов.

Ученики упражняются в слоговом и морфемном анализе и синтезе слов; наблюдают явления многозначности, синонимии, антонимии и омонимии, как слов, так и морфем.

Проводиться работа по выявлению активного словарного запаса учащихся.Для этого проводиться ряд игр – заданий – сравнить: по вкусу, цвету, ширине и т.д., назвать действия с перекидыванием мяча (метель что делает? – метет).

Проводиться работа по уточнению и расширению словарного запаса учащихся:

–синонимы (в словосочетаниях указать близкие по значению слова, указать 4-е «лишнее» слово);

–антонимы (найти в тексте слова, имеющие противоположное значение, указать слова-антонимы в пословицах, подбор антонимов в тексте);

–омонимы (из словосочетаний составить предложения), в тексте найти слова, звучащие одинаково, объяснить значение выделенных слов в тексте, в пословицах объяснить прямой и переносный смысл выражений).

При обучении слоговому анализу и синтезу слов проводиться ряд занятий: составление слов и слогов, деление слов на слоги.

Для этого проводиться ряд упражнений:

Деление на слоги, добавь слог, чтобы получилось слово, игра «много-один», «цепочка слов».

Проводиться работа по теме «Ударение в слове», по безударным гласным, по составу слова (корень слова, приставка, суффикс).

Коррекционная работа на синтаксическом уровне.

Основные задачи работы;

1) Преодоление и предупреждение ошибочных словосочетаний в речи учащихся, усвоение ими сочетаемости слов, осознанное построение предложений.

2) Обогащение фразовой речи учеников путем ознакомления их с явлением многозначности, синонимии, антонимии, омонимии синтаксических конструкций.

Помните!

Не так важно научить детей, как важно создать ситуацию, в которой ребенок просто не сможет не учиться и будет делать это с удовольствием.

Американский психолог К. Роджерс

Библиография

- Ананьев Б.Г., Рыбалко Е.Ф. «Особенности восприятия пространства у детей» – М.: Просвещение, 1964.

- Боскис P.M., Левина Р.Е. «Нарушения письма при некоторых расстройствах артикуляции», М.: Известия АПН РСФСР, 1948, с.167–191.

- Бернштейн И.А. «О построении движения», М., Медгиз, 1947.

- М.В. Безруких «Леворукий ребенок в школе и дома»

- Визель Т.Г. «Аномалии речевого развития ребенка» – М., 1995.

- Волоскова Н.А. «Трудности формирования навыка письма у учащихся начальных классов», М., 1996.

- «Логопедия», Учеб. для студ. Дефектол. Фак. Пед. Высш. Учеб. заведений, /Под ред. Волковой Л. С, с.439, М., «Владос», 2002.

- «Логопедия» Методическое наследие: Пособие для логопедов и студ. дефектол. Фак. Пед. Вузов / Под ред. Л.С.Волковой, Нарушение письменной речи: Дислексия. Дисграфия. – 304с. – М.: «Владос», 2003.

- Гвоздев А.Н. «Вопросы изучения детской речи» – М., 1961.

- Грушевская М.С. «Результаты массового изучения письма младших школьников», Дефектология, 1981, №3с.32 -37.

- Гольперин П.Я. «Психология мышления и учение о поэтапном формировании умственных действий» /Исследование мышления в Советской психологии// Под ред. Е.В. Шорохова, М., 1966.

- «Выявление недостатков речи у детей» – в сборнике: «Недостатки речи у учащихся начальных классов массовых школ». / Под ред. Р.Е, Левиной – М., «Просвещение», 1965, с.150–165.

- Ефименкова Л.Н., Садовникова И.Н. «Исправление и предупреждение дисграфии у детей». Москва 1972.

- Ефименкова Л.Н. «Коррекция устной и письменной речи у учащихся начальных классов» – «Владос», 2004.

- Жинкин Н.И. «Механизмы речи» М., 1958.

- Жинкин Н.И. «Язык. Речь. Творчество» М., «Лабиринт» 1998.

- Жуйков С.Ф. «Формирование орфографических действий у младших школьников» М.: «Просвещение», 1965, 355с.

- Жуйков С.Ф. «Пути повышения эффективности обучению грамматике и правописанию» – в книге: «Пути повышения качества усвоения знаний в начальных классах» /Под ред. Д.И.Богоявленского и Н.А.Менчинской – М: АНН РСФСР, 1962, с.28–95.

- Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. «Преодоление общего недоразвития у дошкольников» – М., 1990.

- Зиндер Л.Р. «Языковая система речевой деятельности» /Под ред. ЩербаЛ.В., сб. работ 1974.

- Зиндер Л.Р. «Очерк общей теории письма», Л., 1987.

- «Письмо и чтение: трудности обучения и коррекция»: Учебное пособие / Под общ. Ред. Канд. Пед. наук, доцента О.Б.Иншаковой – М.: Изд-во НПО «МОДЭК», 2001.

- Иншакова О.Б. «Развитие и коррекция графомоторных навыков у детей 5–7 лет» – М., Владос, 2003.

- Иншакова О.Б. «Альбом для логопеда» – М., 2000

- Каноныкин Н.П., ЩербаковаН.А. «Методика преподавания русого языка в начальной школе». Пособие для учителей начальной школы. Изд. 5-е, перераб.,: Учпедгиз, 1955, 644с.

- Корнев А.Н. «Нарушения чтения и письма у детей», С-П, Дом «МиМ», 1997.

- Каше Г.А. «Формирование произношения у детей с общим недоразвитием речи» – М: АПИ РСФСР, 1962, с.106.

- Каше Г.А. «Предупреждение нарушений чтения и письма у детей с недостатками произношения», Реф. докладов совещания – семинара по вопросам логопедической работы в массовой школе, М. 1963, с.17–20.

- Колповская И.К., Спирова Л.П. «Характеристика нарушений чтения и письма» – в книге: «Основы теории и практики логопедии» – М.: «Просвещение», 1968, с 166–190.

- Лалаева Р.И. «Нарушения чтения и письма, их коррекция у младших школьников», С-П, Союз, 1999.

Когда ребенок начинает учиться в начальных классах, родители могут с удивлением узнать от учительницы, что их малыш испытывает серьезные сложности с письмом. Достаточно часто новоиспеченный школьник при написании слов совершает множество специфических ошибок и, несмотря на все свои старания, выполняет письменные задания крайне медленно и неаккуратно. Именно так проявляется специфическая логопедическая патология – дисграфия.

Как понять, что у ребенка дисграфия?

По своей сути, дисграфия – это достаточно распространенный логопедический дефект, при котором нарушается письменная речь. Данное отклонение диагностируется практически у 30% учеников. Наличие патологии у младших школьников связано с недостаточной зрелостью психической системы, а также с отсутствием согласованности в функционировании мозговых долей, которые отвечают за восприятие информации и мелкую моторику рук.

Наиболее часто наличие дисграфии обнаруживается именно в начале школьного обучения, когда происходит целенаправленное освоение данных навыков. В прописях ребенок делает фонетические ошибки различного характера.

Например, не различает схожие по звучанию буквы («з» и «с», «ж» и «ш», «т» и «д»), добавляет лишние или пропускает необходимые («весена» вместо «весна», «трлка» вместо «тарелка»), пишет слитно слова и проч.

На первых порах, просматривая работы такого ученика, преподаватель может сделать вывод о его лени, безответственности или неграмотности. Однако причина кроется гораздо глубже. Такие дети старательно относятся к поставленной задаче, однако, в силу определенных причин, не могут справиться с правильным написанием слов.

Например, если сравнить ошибки двух учеников в написании слова «предложение», то ребенок с простым незнанием грамматических правил напишет «придложение», а малыш с дисграфией – «бретлошение». В таких нюансах и просматривается наличие данной патологии.

Более того, как правило, дисграфики пишут очень неаккуратно и криво. Как бы они не старались, им не удается успевать за более быстрыми одноклассниками, что становится причиной постоянной раздражительности, недовольства, подавленного настроения и пониженной самооценки. При этом довольно часто дисграфия дополняется дислексией (сложностями с чтением) и речевыми нарушениями.

Основные виды дисграфии

Исходя из особенностей письменных нарушений, специалисты выделяют пять основных видов дисграфии. Рассмотрим подробнее, как проявляется каждый из них.

Акустическая дисграфия

Ребенок правильно выговаривает слова и не испытывает сложностей со слухом, однако, при отображении информации на бумаге заменяет буквы на схожие с ними по звучанию. Это могут быть гласные или согласные буквы, звонкие или глухие, шипящие или свистящие. Ученик может также испытывать затруднения с правильным отображением букв в мягкой форме.

Например: «дикданд» – «диктант», «масина» – «машина», «сыпленок» – «цыпленок», а также «лублу» – «люблю», «сьюртук» – «сюртук».

Артикулярно-акустическая дисграфия

Проблемы с написанием слов являются результатом неправильного их произношения. Ребенок, который имеет логопедические дефекты и делает ошибки во время разговора, не может правильно перенести звуки на бумагу. То есть, как ученик говорит, так он и записывает. Соответственно, если у малыша неправильное произношение, то и написание будет таким же.

Например: «лыба» – «рыба», «лабота» – «работа», «заяс» – «заяц», «сапка» – «шапка», «наса скола» – «наша школа».

Оптическая дисграфия

У ребенка возникают трудности с визуальным отображением письменных знаков. Ученик может присваивать буквам дополнительные детали, петельки, галочки или крючочки, либо же терять необходимые их элементы. Также довольно часто наблюдается зеркальное написание букв, особенно в тех случаях, когда школьник – левша.

Пример: наиболее часто ребенок путает написание схожих букв «и» – «ш», «о» – «а», теряет элементы символов «» – «А» или же отображает их зеркально «Е» – «З».

Аграмматическая дисграфия

Становится заметной лишь после того, как учащиеся осваивают основные грамматические правила. Наиболее часто это происходит это во 2 или 3 классе. Ребенок при этом делает множество ошибок при склонении слов или согласовании всех членов предложения, неправильно образовывает множественное число и неуместно его использует. Возникают сложности во время конструирования сложных предложений. Также наблюдаются проблемы при формировании уменьшительной формы слов и относительных прилагательных.

Например: «хороший девочка» – «хорошая девочка», «доброму мальчик» – «добрый мальчик», «дерева» – «деревья», «рукавы» – «рукава», «котенки» – «котята», «одна чашки» – «одна чашка», «кожевый» – «кожаный», «машины ехала на дороге» – «машина ехала по дороге».

Такой вид дисграфии наиболее распространен среди у детей, растущих в двуязычных семьях. Если малыш параллельно учится разговаривать на разных языках, то вполне возможно, что в будущем возникнут сложности с письмом на одном из них.

Нарушения языкового анализа и синтеза

Ученик двукратно прописывает одно и то же слово либо же наоборот, пропускает составляющие предложения. Имеет место также произвольная перестановка слогов, написание нескольких слов или их частей слитно. Школьнику сложно разделить слова на слоги или звуки, в результате чего он может упускать некоторые буквы или ставить их в неправильном порядке. Наблюдаются пропуски слогов, их перестановка или добавление. В целом, при данном виде дисграфии формируются сложности с делением текста на отдельные слова, слов – на слоги, слогов – на звуки.

Например: «лодк» – «лодка», «магази» – «магазин», «лес ник» – «лесник», «вскоч ил» – «вскочил», «кулбок» – «клубок», «весена» – «весна», «моцикл» – «мотоцикл», «казерло» – «зеркало», «глва» – «голова».

Можно ли устранить дисграфию у ребенка?

Дисграфия – это дефект, который поддается коррекции. Дети с такой патологией успешно развиваются, вырастают и достигают успехов. Подтверждением этому могут послужить известные люди, у которых в детском возрасте была диагностирована дисграфия, среди которых Альберт Эйнштейн, Уолт Дисней, Мерлин Монро, Владимир Маяковский и многие другие.

Ключевая задача родителей такого ребенка – привлечь грамотного логопеда-дефектолога для решения данной задачи. Коррекционный курс разрабатывается после определения вида дисграфии и тяжести патологии. Логопед составляет упражнения, которые позволяют восполнить дефекты в произношении звуков, скорректировать речь, сформировать распознавание звуков и букв, развить моторику и другие психические функции ребенка.

Вся информация взята из открытых источников.

Если вы считаете, что ваши авторские права нарушены, пожалуйста,

напишите в чате на этом сайте, приложив скан документа подтверждающего ваше право.

Мы убедимся в этом и сразу снимем публикацию.

Содержание

- Дисграфия и дизорфография: типология ошибок

- Классификации дисграфий

- Подходы к анализу ошибок

- Исследование функционального базиса письма

|

Вторая часть методического пособия по работе с детьми с нарушениями чтения и письма от Министерства просвещения Российской Федерации. |

Дисграфия и дизорфография: типология ошибок

Основным критерием разграничения дисграфических и орфографических ошибок является нарушенный принцип письма. Дисграфические ошибки искажают звуковой состав слова, это нарушение фонетического принципа письма (или правил графики). Они наблюдаются в сильных фонетических позициях, т.е. там, где выбор буквы очевиден: например, в ударной позиции для гласных, перед гласной для согласных.

Орфографические ошибки — это ошибки в усвоении орфограмм. Они наблюдаются в слабых фонетических позициях и связаны с нарушением морфологического, грамматического и традиционного принципов письма. В начальной школе изучаются следующие основные виды орфограмм: заглавная буква в словах; буквы после шипящих в сочетаниях жи, ши, ча, ща, чу, щу; сочетания чк, чн; разделительный мягкий/твердый знак; двойные согласные; корневые орфограммы (безударные гласные, парные глухие звонкие согласные, непроизносимые согласные); правописание предлогов и приставок; правописание не с глаголами; безударные падежные окончания разных частей речи.

Названия двух типов ошибок могут вести к неверной догадке, что только дисграфические ошибки вызываются специфическими механизмами дисграфии. На самом деле, как будет показано ниже, определенные трудности в освоении письма закономерно проявляются и в дисграфических, и в орфографических ошибках.

Как правило, на начальных этапах обучения письму на первый план выходят трудности усвоения графики, т.е. дисграфические ошибки. В последующем с увеличением сложности орфографического материала, с одной стороны, и с накоплением стажа письма, с другой стороны, преобладающими становятся орфографические ошибки. Правила графики усваиваются, но путь в орфографию остается долгим и трудным. По наблюдениям многих авторов (Прищепова, 2006; Корнев, 2003; Величенкова, 2015), у детей с нарушениями письма имеется тесная связь между дисграфическими и орфографическими ошибками. Как правило, наряду с пропусками, смешениями, персеверациями букв и другими специфическими ошибками имеется не меньшее количество «ошибок на правило». Это неудивительно, поскольку фонетическое письмо и письмо по правилу обеспечиваются сходными когнитивными механизмами.

Рассмотрим типы дисграфических ошибок, сопровождая их примерами и необходимыми комментариями. Сопоставим их с орфографическими ошибками.

1. Смешение букв

Смешения букв, обозначающих близкие по артикуляционно-акустическим признакам звуки. В целом эта группа ошибок характерна для начальных этапов овладения письмом и не является частотной, не составляет существенной доли в общей массе дисграфических ошибок. Однако могут встречаться дети, для которых эти ошибки характерны.

К этой группе относят смешения оппозиционных согласных и гласных звуков, т.е. звуков, которые отличаются лишь одним признаком.

Смешения букв, обозначающих парные звонкие и глухие согласные звуки в сильной позиции в слове (б — п, д — т, г — к, з — с, в — ф, ж — ш): собака — «сопака», три — «дри», «прожлый» — прошлый, «тверь» — дверь, «укадал» — угадал.

Сравните с орфографическими ошибками на парные звонкие/глухие согласные в корне. Их важно различать: дорошка, зёрныжко, тетрать, здача, прозьба.

Если в письме ребенка ошибок на парные звонкие — глухие много, следует обратить внимание на физический слух. При тугоухости (а легкие ее степени могут остаться недиагностированными до школьного обучения) они становятся частотными.

Смешения букв, обозначающих свистящие и шипящие согласные звуки [с] — [ш], [з] — [ж], [с’] — [ш’]: шишки — «шиски», привезли — «привежли», щенок -«сенок».

Орфографические ошибки: щастье, щитать.

Смешения букв, обозначающих аффрикаты и их компоненты. Аффрикаты — сложные звуки, состоящие из смычного и щелевого компонентов: [ч] — это [т’] и [щ], [ц] — это [т] и [с].

Поэтому в письме детей могут встречаться следующие смешения: [ч] — [ц], [ч] — [щ], [ч] — [т’], [ц] — [с], [ц] — [т], [ц] — [т’]: часто — «цасто», щуки — «чуки», цветы — «светы».

Орфографические ошибки: одеваеца, децкий, синитца (синица), кузнитса (кузница).

Некоторые позиционные условия провоцируют ошибки такого типа. Например, присутствие в слове конкурирующих звуков. Так, слова типа «птицы», «учительница» очень часто пишутся с ошибками.

Смешения букв, обозначающих соноры, например [р] — [л], [л’] — [й]: рубашка — «лубашка», лодка — «родка». Эти ошибки довольно редки.

Смешения букв, обозначающих гласные [о] — (у| в сильной позиции. В письме это смешения букв о — у, ё — ю: клюква — «клёква», наблёдали — «набледали», окуни — «окони», на лугу — «на луго».

Заметим, что [у] в безударной позиции в спонтанном произношении все-таки подвергается редукции. И детям нужно некоторое время, чтобы фактически запомнить написание многих слов. В школьной методике не предлагается проверять безударный [у].

2. Нарушения обозначения мягкости согласных на письме

В русском письме мягкость согласных обозначается последующей буквой: мягким знаком или йотированной гласной. Это сложный алгоритм действий, к которому надо привыкнуть. Дети склонны упрощать программу.

Орфографические ошибки: песьня, Насьтя, плащь,читаеш, рож, нет тучь, шол (шёл), девчёнка.

Они не обозначают мягкость: пропускают мягкий знак или вместо йотированной гласной пишут соответствующую нейотированную гласную (я -> а, ю -> у, ё -> о). Например, Люба — «Луба», берёза — «бероза», коньки — «конки», большой — «болшой».

Данная ошибка встречается почти у всех первоклассников, но у некоторых детей трудности обозначения мягкости имеются и в 3 классе, а также в более старшем возрасте. Они не обязательно связаны с неразличением мягкости/твердости (см. ниже регуляторные ошибки).

Заметим, что буква е практически никогда не заменяется на э, поскольку дети с ней встречаются крайне редко, особенно после согласной.

3. Пропуски элементов букв, букв и слогов

Это одна из самых частотных дисграфических ошибок: она доминирует в работах детей независимо от возраста: огороде — «огорде», молодой — «малдой», воробьи — «вороби», груша — «гуша». Пропуски отдельных букв встречаются чаще, чем пропуски слогов. Пропуски согласных несколько чаще наблюдаются в стечениях.

Орфографические ошибки: празник, сонце, здраствуйте, шосе.

4. Перестановки букв и слогов

Обычно их немного. Работами О.Б. Иншаковой (1995) показано, что эти ошибки чаще встречаются у детей с признаками левшества: ковром — «корвом», все — «све».

5. Вставки букв

Также не являются частотными ошибками. Девочка — «девочика», вестники — «верстники». Заметим, что написания типа «тигар», «ноябарь», «театор» следует считать скорее орфографическими ошибками, т.к. они отражают упрощение сложного закрытого слога.

Орфографические ошибки: длинна, будующее.

6. Персеверации элементов букв, букв и слогов

Ребенок повторяет букву, слог или вместо нужной буквы (слога) воспроизводит уже написанную: магазин — «магазим», крынка — «крыннка», Грибы — «Ггрибы».

На природу повторов заглавной и строчной букв (Аа) впервые указала И.Н. Садовникова (2011). По ее мнению, это результат закрепления графомоторного стереотипа. Такие пары букв дети прописывают в некоторых прописях целыми строчками и позже инертно воспроизводят.

7. Антиципации букв и слогов

Такое написание слова, когда буква или слог заменяется последующей буквой или слогом: на деревьях — «на девевьях», под крышей — «дод крышей».

8. Смешения графически сходных букв

Смешения букв, сходных по внешнему виду и написанию: рукописные варианты букв и — у, т — п, б — д, х — ж, л — м и т.д.: муха — «миха», мохнатый — «можнатый».

Эти ошибки некоторые авторы называют оптическими смешениями, некоторые — моторными. Однако, по всей видимости, такие ошибки могут возникать по разным причинам. Встречаются они очень часто, и их доля с возрастом может нарастать. В том числе и потому, что нарастает темп письма и требования к функциональной системе письма.

9. Зеркальное написание букв

Является естественной ошибкой у дошкольников и первоклассников, но иногда можно увидеть зеркальность у учеников 3 и 4 класса. Чаще дети поворачивают буквы вокруг вертикальной оси. В очень редких случаях можно наблюдать смешения строчных букв в и д, т и ш, т.е. поворот вокруг горизонтальной оси.

10. Нарушения обозначения границ слова

Эта ошибка традиционно относится логопедами к категории дисграфических, однако с нарушением фонетического принципа письма она не связана. Чаще всего дети затрудняются в написании предлогов и приставок. Такие ошибки школьная методика считает орфографическими. Однако при нарушениях письма могут быть (хотя и редко) и контаминации знаменательных слов, и их разрывы.

11. Нарушения обозначения границ предложения.

Например, отсутствие заглавной буквы в начале предложения и/или точки в конце предложения. С лингвистической точки зрения, их скорее следует считать пунктуационными ошибками, но так же как и предыдущая группа, они традиционно включаются логопедами в число дисграфических. Они встречается у младших школьников довольно часто.

На практике не всегда удается определить тип ошибки. Позиционные условия провоцируют ошибку, и тогда отличить, например, смешение от персеверации или антиципации бывает невозможно: ходят — «хотят», трудились — «друдились», побежали — «бабажали», курок «курук», спит — «стит», кувшин — «кувшун».

Обсуждая типологию ошибок, мы старались указать на то, как часто они встречаются, чтобы дать возможность специалистам сопоставить свои выводы с данными, полученными на больших выборках (Величенкова, Русецкая, 2015). Одновременно проводили соотнесение с орфографическими ошибками в тех случаях, когда их разграничение представляет сложность.

Мы сознательно избегали трактовки ошибок, описания их механизмов, поскольку сделать это вне рассмотрения классификаций дисграфий невозможно.

Классификации дисграфий

К настоящему времени в российской науке предложено несколько классификаций дисграфии у детей, как логопедических (Хватцев, 1959; Токарева, 1971; Лалаева, 1989; Корнев, 1997), так и психологических (Ахутина, Величенкова, Иншакова, 2004). Создание классификаций всегда имеет целью выделить ведущее нарушение, патогенетический фактор. Письмо является навыком, базис которого кроме речи составляют сложные гностические и регуляторные функции. Поэтому изучение дисграфии в рамках монофакторной модели (только как следствия речевого недоразвития) непродуктивно. Авторы классификаций разрабатывают полифакторные модели патогенеза дисграфии, показывающие, что помимо речевых нарушений выделяются зрительный и зрительно-пространственный дефицит, моторные трудности.

Логопедические классификации дисграфий у детей

| Ведущее нарушение | Хватцев (1959) |

Токарева (1969) |

Лалаева (1989) |

Корнев (1997) |

| звукопроизношение | графическое косноязычие | — | акустико- артикуляционная | паралалическая |

| фонематическое восприятие | фонематическая | акустическая | дисграфия фонемного распознавания | фонематическая |

| метаязыковые операции анализа звуков и слоговой структуры слова, предложения | дисграфия на почве нарушения произносительного ритма (звукового анализа или слоговой структуры слова) | — | языкового анализа и синтеза | языкового анализа и синтеза |

| лексико-грамматический строй | — | — | аграмматическая | — |

| зрительный гнозис | оптическая | оптическая | оптическая | — |

| моторные функции | — | моторная | — | диспраксическая |

Однако если на речевые проблемы указывают все авторы, то невербальные дефициты определяются не всегда последовательно и полно. Иногда выпадают возможные моторные трудности, реже не учитываются возможные зрительно-пространственные слабости. При этом ни в одной из логопедических классификаций мы не видим нарушения письма, обусловленного трудностями произвольной регуляции.

Очень важно понимать, что слабость любого из компонентов функциональной системы письма может приводить к трудностям формирования этого навыка. Напомним в самом общем виде компоненты письма: поддержание энергетического тонуса функционирования мозга, переработка слуховой, кинестетической, зрительной и зрительно-пространственной информации, серийная организация графических движений, программирование и контроль акта письма.

Ребенок может иметь индивидуальную слабость любого из компонентов, приводящую к закономерному комплексу ошибок на письме.

Важно помнить и о том, что существует определенное «расписание» созревания психических процессов. К моменту поступления в школу управляющие функции ребенка (произвольная регуляция действий = программирование и контроль акта письма) еще незрелые, и с высокой вероятностью следует ожидать трудностей письма, связанных с индивидуальным отставанием именно этих функций, имеющих длительный срок формирования в онтогенезе и большую индивидуальную вариативность.

Рассмотрим психолого-логопедическую классификацию дисграфий, в которой учитываются все возможные когнитивные дефициты (Ахутина, 2018). В нейропсихологии различаются три основных синдрома парциального отставания в развитии высших психических функций (ВПФ), в которых наблюдаются трудности письма и письменной речи (Ахутина, 2004, 2008, 2015, 2018).

Синдром слабости регуляторных функций (функций III блока мозга)

Он связан с отставанием в развитии функций программирования и контроля произвольных действий и функций серийной организации движений и речи. При этом синдроме наблюдаются: регуляторная дисграфия, трудности создания замысла письменного текста (и его понимания при чтении), обедненный синтаксис (Ахутина, 2004, 2008, 2015, 2018; Лурия, 2008).

Для регуляторной дисграфии характерны ошибки, связанные с инертностью, упрощением или искажением программы написания:

- Пропуск букв и их элементов, слогов, слов.

- Инертное повторение (персеверация) предшествующих элементов букв, букв, слогов и слов. Например, ледоход — ледоходох. Персеверации элементов букв или их пропуски могут вести к смешению графически сходных букв из-за трудностей оттормаживания сходных двигательных программ или упрощения программы (и — ш, т — п, ж — х и др.).

- Антиципация (предвосхищение) последующих букв или слогов. Например, на ветках — ва ветках, ребята — рябята.

- Контаминация («слипание») двух слов. Например, на ели лежит — на елижит.

- Трудности усвоения сложных правил графики, например, обозначения мягкости согласных на письме. Необозначение мягкости является упрощением программы написания.

- Нарушение обозначения границ предложения и слов (отсутствие прописной буквы в начале предложения, реже — пропуск точек в его конце, слитное написание слов с предлогами). Так, написание строчной буквы вместо прописной в начале предложения объясняется известными трудностями включения в задание (всякое начало трудно), необходимостью одновременного построения моторной программы и учета правила.

- Любые орфографические ошибки, возникающие из-за проблем распределения внимания на орфограмму и само письмо (даже непосредственное перед письмом повторение простейших правил, например, о прописной букве при написании имен, может не приводить к их соблюдению) (Ахутина, 2018).

Два последних типа ошибок могут быть отнесены к дизорфографии. У школьников со слабостью регуляторных функций ошибки возникают из-за проблем распределения внимания на орфограмму и само письмо. Особенно трудно выполнять правила, которые являются длинными, сложными алгоритмами. Сбой может возникнуть на любом из этапов фонемного кодирования по правилам орфографии: от обнаружения ошибкоопасного места до реализации принятого орфографического решения.

Синдром слабости слуховых и кинестетических функций (левополушарных функций II блока мозга)