Предупреждение и исправление речевых ошибок обучающихся

Главным показателем языковой полноценности речевого высказывания считается соответствие языковых средств, использованных в тексте. В связи с этим основой классификации ошибок является соотнесение их с нормами языка (орфоэпическими, лексическими, словообразовательными, грамматическими, стилистическими).

Под речевыми ошибками в лингвистике понимаются нарушения норм употребления слов с точки зрения их значения, их форм, грамматических конструкций с точки зрения норм литературного языка в таких разделах языкознания, как орфоэпия, лексика и грамматика.

Речевая ошибка, со слов А.А. Леонтьева, – это «своего рода сигнал «шва» в речевом механизме, разошедшегося под влиянием тех или иных обстоятельств».

К речевым недостаткам относятся нарушения требований коммуникативной целесообразности, неудачный подбор выразительных средств, лексические повторы, речевая избыточность или недостаточность, употребление лишних слов, штампов, бедность и однообразие синтаксических конструкций, смешение видо – временных форм глагола и др.

В.В. Виноградов, упоминая о речевых недочетах, подчёркивал, что причиной их является «и неполное усвоение норм литературного выражения, и недостаточно бережное отношение к языковой традиции, и неумение, а иногда и нежелание разобраться в смысловых качествах разных слов, и влияние «дурной моды», разных жаргонов, и желание щегольнуть словом или фразой, которые кажутся острыми и выразительными, и многое другое. Это свидетельствует о слабой культуре речи, о неразвитости «чутья языка, слова». Поэтому так важна систематическая работа над языковыми единицами, над уточнением смысла слов, выявления правильности употребления той или иной грамматической формы слова в сочетании с другими словами.

Среди речевых ошибок можно выделить собственно речевые (лексические и стилистические) ошибки, связанные с неправильным употреблением слова, и грамматические ошибки, в основе которых лежит нарушение норм управления и согласования.

К лексическим относятся ошибки, связанные с непониманием значения слова, неоправданным употреблением в одном контексте однокоренных слов, употреблением слова в несвойственном ему значении, смешением паронимов, тавтологией. Например:

1. Преподаватель представил учащимся полную свободу в выборе темы 2. А.С. Грибоедов умело составил свою комедию. 3. В пути их предостерегали разные случайности. 4. Эти черты характера характеризуют князя Андрея как сильную личность. 5. Он становится писателем и пишет книги. 6. С большим эпосом говорит Маяковский о поэзии. 7. В поэме показана сладостная жизнь чиновников. 8. Присутствующие пристально слушали выступление лектора. 9. В пьесе показана низменная жизнь низов общества. 10. На следующее утро Гарик стал очень рано. 11.У читателя вызывает чувство несправедливости положение бедных. 12. Благодаря проливному дождю мы не могли выйти на прогулку.

Стилистические ошибки связаны с целесообразностью, уместностью употребления языковых средств в речи. Основным критерием «определения стилистических норм является соответствие или несоответствие использованных языковых средств ситуации общения».

К стилистическим недочетам относятся: неоправданное использование слов иной стилевой окраски, немотивированное употребление диалектной и просторечной лексики, неуместное употребление эмоционально – экспрессивной лексики, штампов. Например:

1. Дикой грозит купцам, ругается, обзывает их. 2. Плюшкин — настоящий скупердяй. 3. На столе у него были кучи разного барахла. 4. Прозвенел будильник, возвестивший, что пора вставать. 5. С первых страниц произведения автор знакомит нас с главными героями. 6. Недалеко от нашего дома расположен лесной массив. 7. Мы не попали в зоопарк, вследствие того что он был закрыт. 8. На траве, на листьях деревьев, на крышах домов блестели и сверкали атмосферные осадки. 9. Прошла пара минут, а в голове еще не было определенного решения.

Грамматические ошибки характеризуются нарушением структуры языковой единицы: неверным словообразованием, нарушением норм управления и согласования. В соответствии с этим грамматические ошибки делятся на словообразовательные, морфологические и синтаксические.

С л о в о о б р а з о в а т е л ь н ы е ошибки связаны с неправильным образованием слов. Например: В комедии показана бюрократство ( вм. бюрократизм) чиновников. 2. А. Н. Островский изображает покорство ( вм. покорность) Катерины. 3. Красность ягод (вм. красные ягоды) привлекла внимание ребят. 4. В боевых операциях участвовали и девушки – красноармейки (вм. красноармейцы). 5. В учении нужно проявлять усердство (вм. усердие).

М о р ф о л о г и ч е с к и е ошибки свидетельствуют о неумении учащихся образовывать формы разных частей речи. Например:

1.Молодые люди часто ездиют (вм. ездят ) охотиться на уток. 2. Более лучше (вм. лучше) озеро было видно с пригорка. 3. Волчонки (вм.волчата) были совсем маленькие. 4. Ихняя (вм. их) одежда вся промокла. 5. Трое девочек (вм. три девочки) играли во дворе. 6. Отчет о работе был представлен к первому декабрю (вм. декабря). 7. Это человек, крадящий деньги у семьи (вм. крадущий).

Среди с и н т а к с и ч е с к и х ошибок, связанных с нарушением грамматических норм в структуре словосочетания, выделяют следующие группы:

- Ошибки в нарушении норм согласования (подлежащего и сказуемо-

го; определения и определяемого слова). Например: За ночь прорубь покрылся тонкой коркой льда. 2. Высоко в небе виднелись стая уток. 3. Часть птиц уже улетели на юг . 4. Ряд столов стояли накрытыми. 5. Группа ребят пришли на занятия. 6. В голубом дали виднелись огни. 7. Одна из ярких черт характера Татьяны является искренность. 8. Дети ели вареную кортофель.9. В школе действуют драматический и хоровой кружок.10. Валентина Ивановна – отличная доктор.

- Ошибки в нарушении норм управления (предложного и беспредложного). Например:

1. Касаться к этой теме Насте было неприятно (вм. этой темы). 2.Андрий встал на стороне врагов (вм. встал на сторону). 3. Мальчик долго смотрел вслед поезда (вм. вслед поезду). 4. Владимир обрадовался приездом друга (вм. обрадовался приезду)5. Он был удивлен этим словам (вм. этими словами). 6. Мы не описали все разновидности (вм. всех разновидностей) этих животных. 7. Саша любит и гордится своим сыном (любит кого?, но гордится кем?).

Наличие подобных ошибок свидетельствует о недостаточно сформированном умении учащихся соотносить лексическое и грамматическое значение слов, о затруднении в определении рода имен существительных. Особенно это касается разносклоняемых (имя, пламя) и несклоняемых ( кино, пальто) имен существительных, имен существительных 2-го склонения мужского рода и 3-го склонения (картофель, тюль, мышь), существительных с отвлеченным значением ( жизнь, треск).

Ошибки, связанные с нарушением норм управления, свидетельствуют о неумении строить глагольные словосочетания, применять полученные знания на практике, о недостаточном внимании и самоконтроле со стороны школьников в процессе создания высказывания.

В построении предложения наиболее часто встречаются следующие ошибки:

- использование разных видо–временных форм глаголов: 1.Ребята прошли через березовый лес и выходят на знакомую поляну. 2.В лесу холодней и быстро потемнело;

- нарушение порядка слов в предложении: 1.Князя Андрея сестра осталась в Богучарове. 2.Созданная книга начинающим автором имела большой успех. 3.Запрещаются сварочные на верхней палубе без

устройства навеса в дождливую погоду работы;

- неправильное употребление местоимений, затрудняющее понимание смысла высказывания: 1. Пушкин показал образ Татьяны в своем развитии. 2. В комедии изображена жизнь чиновничества, среди которых были взяточники и казнокрады. 3. Мать просила Павла пригласить его друзей к себе;

- неправильное употребление причастного и деепричастного оборотов: 1. Зайдя в комнату, его там не оказалось. 2. Выйдя на опушку леса, мне показалось, что в кустах кто-то прячется. 3. Шум реки, доносившийся снизу, не давал покоя. 4. Большинство людей, живущие на земле, не знают названия всех цветов;

- ошибки в преобразовании прямой речи в косвенную: 1. Аркадий сказал, что меня зовут Аркадий Николаевич Кирсанов. 2. Собакевич наконец спросил, какая будет ваша последняя цена. 3. Ученик сомневался, что можно ли так выполнить задание. 4. Когда Ларру спросили, за что он убил девушку, он ответил, что почему он должен объяснять свои поступки;

- ошибки в построении сложных предложений: 1. Книга рассказывает о жизни замечательного русского художника Валентина Серова, которую мне подарила мама. 2. Ребята свернули в лес, который тянулся до реки, по которой плавали теплоходы.

Чтобы избежать ошибок в построении словосочетаний и предложений, необходимо проводить систематическую работу по их предупреждению в процессе усвоения языковых понятий. Целесообразно использовать упражнения, в основе которых лежит наблюдение над готовой конструкцией, работа по образцу, приемы редактирования, конструирования и др. Так, при работе над номинативными и коммуникативными единицами большое внимание следует уделять не только анализу этих единиц с точки зрения лексического построения, но и целесообразности употребления.

- Объясните, как характеризуют речь человека данные глаголы и словосочетания. Укажите их лексическое значение, сферу употребления. Составьте предложения с двумя словами.

Буркнул, ответил, промямлил, выдавить из себя, пробормотал, отчеканил, процедил сквозь зубы, пробубнил.

- Составьте и запишите словосочетания со следующими главными словами, укажите падеж зависимых слов. С некоторыми словосочетаниями составьте предложения.

Заинтересовать – заинтересоваться, задумать – задуматься, беспокоить– беспокоиться, смотреть – присматриваться, увидеть – увидеться.

- В следующих предложениях согласуйте сказуемое с подлежащим в числе. Объясните свой выбор.

1. Вдруг под ногами вспыхнул… множество огней и ослепил… Лизу. (К. Федин). 2. Студенчество всех стран прибыл… на Всемирный фестиваль молодежи. 3. Большинство людей хотел… что-нибудь делать. (М. Горький).

4. Много огней и раньше и после манил… не одного меня своей близостью (В. Короленко). 5. Несколько рыбачьих баркасов заблудил…сь в море. (А. Куприн).

- Прочитайте. Укажите ошибки в построении предложений. Запишите исправленные предложения.

1. Дом, который стоит на берегу реки, освещался лучами солнца, в ко-

тором давно никто не жил. 2. Увидев приближающегося Аркадия, лицо ее осветилось радостью. 3. Ноздреву отведена роль разоблачителя Чичикова, который срывает все его маски, но сам является не меньшим подлецом. 4.Чичиков говорил, что давненько я не брал в руки шашек. 5. Базаров ответил Павлу Петровичу, что строить – не наше дело.

Работу по предупреждению речевых ошибок, формированию речевой культуры в целом следует проводить не только в процессе построения словосочетаний и предложений, но и в процессе работы над текстом.

Текстовые ошибки – это вид ошибок в построении текста, в результате чего затрудняется восприятие речевого произведения. К текстовым ошибкам относятся и логические ошибки. Логические ошибки – это ошибки в изложении фактов, событий вследствие нарушения связности текста. К таким ошибкам можно отнести и соединение разноуровневых, не сопоставимых по семантике и грамматике понятий.

Например: 1. На веранде стояли мама, Гриша и банка с вареньем. 2. В театре было много людей и родителей с детьми. 3. Софья очень похорошела и охладела к человеку, которого обещала ждать.

К логическим ошибкам относятся также соединение в качестве однородных членов предложения родовых и видовых понятий: В магазине большой выбор тетрадей, ручек, карандашей и канцелярских товаров.

Среди речевых ошибок в построении текста особое место занимают ошибки, связанные с недостаточным владением речевеческими понятиями, что приводит к неумению правильно выделить абзац, совершить логический переход от одной микротемы к другой, сохранить стилистическое единство высказывания.

В качестве примера можно рассмотреть построение сочинения ученика 5-го класса на тему «Волки в зоопарке».

В воскресенье мы с родителями пошли в зоопарк. Я долго ждал этого дня. Погода была ясная. Ветер качал деревья. Начиналась весна.

Когда мы подошли к клетке, волки вышли на прогулку. Волки внимательно смотрели на посетителей. Один волк нюхал воздух. Другой волк пошел поесть. Волки были серого цвета. С них слезает шерсть клоками. Это начиналась весенняя линька. На груди у волков шерсть белая, а лапы черные.

Волки мне нравятся, но не очень. Это злые звери. Волки едят других животных и ненавидят человека.

Итак: а) ученик использует разные типы речи: повествование (1-ый абзац, 1-4 предложения 2-го абзаца), описание (5-8 предложения 2-го абзаца), рассуждение (последний абзац); б) работа имеет ряд речевых недочетов, связанных с построением высказывания; в) в сочинении выделены не все абзацы. Так, не выделен абзац, в котором идет описание волков. Само описание животных поверхностное, не имеет стройности. Отсутствует логическая связь между предложениями (в 1-ом абзаце, в описании животных). Автор неудачно использует в качестве средств связи лексический повтор (слово волки). В работе встречается нарушение видо–временных форм глагола. (1.Волки были серого цвета. С них слезает шерсть клоками. 2. На груди у волков шерсть белая, лапы были черные).

В целом сочинение страдает бедностью и однообразием синтаксических конструкций (используются в основном простые, недостаточно распространенные предложения), невыразительностью речи; тема раскрыта неполно, поверхностно.

Основной причиной речевых ошибок учащихся является отсутствие опоры на механизмы речи (отбор слов, упреждение и удержание, контроль и критика текста), недостаточное внимание к вопросам культуры речи на уроках русского языка.

Таким образом, анализ речевых и грамматических ошибок, организация работы по их предупреждению способствует формированию умений школьников осмысленно подходить к отбору языковых средств для построения высказывания, основой которых является не только значение лексических и грамматических значений слов, его сочетательных способностей, но и учет целесообразности их употребления в определенном контексте.

Список рекомендуемой литературы

- Анисимов Г.А. О классификации речевых ошибок//РЯНШ, 1989, №3.

- Арефьева С.А. Виды синтаксических ошибок в ученических изложениях и сочинениях//РЯШ, 1998, №3.

- Бутакова Л.О. Опыт классификации ошибок, свойственных письменной речи// /Вестник Омского университета. – Омск, 1998.

- Капинос В.И., Пучкова Л.И. и др. Методические рекомендации по оцениванию заданий с развёрнутым ответом: Русский язык.- М., 2004. 2005, 2006.

- Цейтлин С.Н. Речевые ошибки и их предупреждение. – СПБ., 1997.

- Сочинения

- По литературе

- Островский

- Характеристика и образ Дикого в пьесе Гроза

Савел Прокофьевич Дикой является одним из главных персонажей произведения, представленный писателем в образе предприимчивого и властного купца, одного из зажиточных жителей уездного городка.

Дикой изображается автором в качестве самодура, который основой своей жизни считается лишь свои желания, каприза и жажду наживы, строя отношения с окружающими путем тирании, произвола, грубости и унижений.

Характер Дикого отличается чрезмерным беззастенчивым эгоизмом и отчаянной жаждой денежного богатства, граничащей с умопомешательством. Моральные и нравственные принципы в натуре Дикого полностью отсутствуют, а соблюдение православных церковных обрядов больше относится к мнимой сделке со всевышним по отпущению грехов. Понятие совести и сострадания для Дикого незнакомо, причинив страдания людям, слабых и ниже его по положению, он не испытывает никаких моральных угрызений и душевных переживаний.

Писатель описывает купца как неконтролирующего свое поведение, неадекватного порой человека, подверженного приступам бешенства и ярости, манипулирующего людьми путем использования страха и давления. При Дикой получает не только моральное удовлетворение, но и материальную выгоду, поскольку недоплачивая забитым крестьянам денег за работу, он гарантирует себе постоянный дополнительный доход.

Дикой крайне невежественен и не образован, у него полностью отсутствует желание просвещаться и избавиться от своей дремучей темноты, его не интересуют ни современное общественное положение, ни историческое прошлое. Речь Савела Прокофьевича состоит из сплошных ругательств, желчи и грубостей, а внутренний мир персонажа является совершенно пустым. При этом он обожает выпить рюмочку, другую водочки.

Помимо жестоких черт нрава Дикого ему свойственна и трусость по отношению к тем, кто способен указать купцу его истинное место. Пасуя перед Кабанихой, еще одной представительницей темного царства, Дикой понимает, что купчиха является более умной и хитрой женщиной по сравнению с ним. Поэтому вымещает всю свою ненависть и злобу над ни в чем неповинными домашними. Грозы Дикой тоже боится, но в силу своей невежественности считает ее сверхъестественным явлением и старается спрятаться от нее.

Агрессивно расширяя свой жизненный потенциал, двигаясь на встречу алчности, жестокости, себялюбию, Дикого останавливает лишь власть и сила.

Краткая характеристика Дикого

Савел Прокофьевич Дикой является истинным отображением самодурства. Он богатый купец, влиятельный человек в городе Калинове, который отличается сварливым и скандальным характером. Ежедневно по его прихоти и невежеству возникают скандалы и ссоры. Если по какой-то причине он не может дать отпор другому человеку, то срывает свою злость на домочадцах — жене и 2 несовершеннолетних дочерях. Часто от его необузданного гнева страдают окружающие, в том числе и простые работники.

Дикой — жадный человек, который оскорбит и унизит любого, кто придет к нему за деньгами. Ему не волнует даже, что он обязан заплатить. Ярким примером и жертвой его самоуправства, произвола и дурного нрава является племянник Борис, который приехал к дяде за получением законного наследства. Но Савел Прокофьевич не спешит отдавать родственнику положенную часть имущества, считая, что племянник должен вести себя почтительно по отношению к нему. Их взаимодействие хорошо характеризуется в цитатном описании пьесы:

«…бабушка здесь умерла и оставила завещание, чтобы дядя нам выплатил часть, какую следует, когда мы придем в совершеннолетие, только с условием <�…> Если мы будем к нему почтительны…»

Возмутительный характер Дикого проявляется и по отношению к рабочим, которые постоянно остаются без жалования либо ждут его долгое время.

Бывает и так, что купец сознает, что его злость и самодурство — зло, но усмирить свой нрав не может. Он слезно просит прощения у своей семьи, но по прошествии некоторого времени все повторяется вновь.

Чрезмерная жадность помещика

Характеристика Дикого будет более полноценной, если к самодурству добавить еще и жадность. Больше всего на свете он любит свои деньги, расставание с которыми для него словно нож в сердце. Прислуга и намекнуть не смела о жалованье. Хозяин и сам понимает, что нужно деньги отдать, и в конце концов он их отдаст, но перед этим обязательно обругает человека. Обидеть кого-то, уколоть побольнее барину ничего не стоило. Он нисколько не стыдится посторонних, употребляет крепкие словечки и без стеснения куражится над теми, кто слабее его.

Нюансы образа

Характеристика Дикого из пьесы «Гроза» полностью негативная: он невежественен, груб. В произведении нет события, которое бы охарактеризовало его с положительной стороны. Если кратко описывать его, образ складывается из следующих характеристик:

- Не колеблется. Савел Прокофьевич удовлетворен своей судьбой и жизнью. Он живет в свое удовольствие и часто не замечает, какое влияние оказывает на остальных.

- Ни к чему не стремится. Купца можно называть потребителем. Его интересуют только деньги и способы их сохранения.

- Не задумывается о содеянном. Дикой часто поступает плохо. Но его никогда не посещают мысли, что его действия идут кому-то во вред.

- Сильно самоуверен.

- Невежественен и глуп. Даже если появляется человек, который пытается исправить персонажа или направить его на путь истинный, Савел начинает только ругаться и браниться .

Полностью изобразить его характер можно только грубостью. Он часто не задумывается, что говорит, использует в общении грубые и бранные слова, чем и обижает окружающих. Единственный доступный ему способ общения — оскорбления и унижения. Его глупость и отсутствие каких-либо манер проявляется в его агрессии.

Савела Дикого ничто не интересует. Познания в политике или науке для него — пустая трата времени. Однако он предан приметам и предрассудкам и очень боится их. Примером является сцена, где к купцу приходит Кулагин и просит помочь с устройством громоотвода. На что он, конечно же, получает отказ. Так как Савел считает, что гроза — Божий знак, и бороться с ней бессмысленно.

Что он действительно любит, так это деньги. Когда они попадают к нему, Савел сделает все, чтобы не расставаться с ними. Чаще всего он экономит на крестьянах, которые долгое время не могут получить свое жалование.

Взаимодействие купца с людьми, находящимися в нижнем социальном слое, характеризуют следующие цитаты из пьесы:

- «…У него уж такое заведение. У нас никто и пикнуть не смей о жалованье, изругает на чем свет стоит…»

- » …А уж пуще всего из-за денег; ни одного расчета без брани не обходится…»

Сочинение Дикой в пьесе Гроза

В данной пьесе Дикой является богатым человеком с большими связями. Однако вместе с этим очень грубый и некультурный. Островский даёт незначительную характеристику помещику, что он купец и влиятельное лицо во всём городе. Несмотря на это, образ весьма выразительный. Его фамилия уже отвечает за его поступки. Смысловая область»дикости» частенько оглашается в произведении.

Описывая повседневную жизнь города, писатель очень часто говорит о брани, попойках и вопиющему невежеству. Животная боязнь жителей перед грозой только увеличивает убеждённость в том, что они так и остались на одной из низших ступеней развития. Имя помещика Савл, также весьма значащее. Оно относится к догматам христианства. Данный человек из Библии, под именем Савл, был ревностным христианским преследователем. Общий образ Дикого всегда однообразный. Не существует ни единой главы или сцены, где бы он делал людям добро. Собственно ему и нечего было показать. Барин как-будто полностью сделан из жестокости и бранных слов. Почти во всех диалогах с ним встречаются ругательства, типа: «Отстань ты от меня! Отстань! Глупый человек!» и подобные этому.

Савл подчинялся только тем людям, кто были на порядок богаче его самого. Отсюда и появилась басня о нём, как о начальнике всего Калинова. Он ругается с городничим, бесстыдно ворует деньги у простых крестьян, бросает угрозы Кулигину. Он не имеет абсолютно никакого образования. Ему незнакома история России, так же как и современное время. Такие известные имена, как Ломоносов или Державин, а уж тем паче строки стихов, всё это для Дикого подобно унизительным ругательствам. Его нравственность настолько низка и бедна, что Островский нигде ему не сочувствует. Он по сути и не герой вовсе, а всего лишь персона. У него в сущности не существует духовного мира. Как основание всего его характера в целом, автор собрал из нескольких ужасных человеческих качеств: жестокосердие, завистливость, корыстолюбие, самолюбие и непомерная злость окружающим его людям.

Исходя из такого насыщенного представления, необходимо выявить следующие порочные черты: насилие, вымогательство, бестолковость, замкнутость, эгоистичность и полное падение морали.

Семья купца

О родных Дикого в пьесе упоминается очень мало. Однако даже небольшого упоминания достаточно, чтобы читатель понял, что жена и дочери испытывают неподдельный страх. Цитаты произведения описывают семью купца так:

- Жена. Ее утро начинается с того, что супруга Дикого просит всех не доводить мужа. Иначе не обойтись без ругани и ссор, от которых страдает семья.

- 2 несовершеннолетние дочки. Островский о них практически не вспоминает по ходу сюжета. Изредка можно встретить упоминания о жалости окружающих к ним. В основном жители сетуют на их возраст, который мешает девушкам найти достойного супруга и сбежать от невежественного отца.

- Племянник Борис. Он приехал в Калинов за получением наследства, которое досталось ему от умершей бабушки. Однако купец не стремится быстро расплатиться с родственником.

Савел Дикой — значимая и высокопоставленная личность в городе. У него довольно много накоплений, из-за чего большинство жителей зависят от него. Касается это не только крестьян, но и большую часть горожан. Благодаря ощутимой власти и безнаказанности купец ведет жестокую и грубую политику. Его агрессии подвержены все. Но стоит в городе появиться тому, кто не попадает под влияние Дикого, от агрессии купца страдает именно семья. После встречи с такими людьми он возвращается домой, где срывается на домочадцев, заставляя их бояться себя.

Образ и характеристика

Дикой человек, мягко говоря, неприятный.

Такое впечатление производит из-за ужасного характера. Супруга Дикого зная, что мужа лучше не гневить, начинает каждое утро слезно обращаться к окружающим:

«Батюшки не рассердите! Голубчики, не рассердите!».

И так ежедневно. Несложно догадаться, как ей достается от него ежели ослушается или изволит прогневать. О счастливой, семейной жизни речи нет.

Дикой типичный портрет самодура.

Привык ощущать себя полноправным властелином города. Абсолютно уверен, что имеет права влиять на судьбы жителей, нагло вмешиваясь в их жизнь.

«Захочу — помилую, захочу – раздавлю».

Чувствуя власть над людьми, пользуется этим на всю катушку, творя, что ему в голову придет. Дикой точно знает, что его выходки останутся безнаказанными.

Грубиян и хам.

Разговорная речь полный кошмар. Сплошные ругательства. Может он привык так изъясняться, считая, что собеседник поймет быстрее. Доброго слова от него точно не услышишь. Дикой точно знает на кого орать, а где смолчать.

Человек настроения.

Никогда не знаешь, в каком расположении духа он будет сегодня. Впрочем, улыбающимся его не видели. Вечно угрюм и озлоблен.

Не образован.

За всю жизнь не прочитал ни одной книги. Фамилии известных писателей вызывают у Савела недоумение. Историю не знает. С современностью не дружит. Считает науку пустой тратой времени. Глупостью, смешным занятием недостойным уважения. Одним словом дикий человек.

Осознает поступки.

Прекрасно осознает, что поступает плохо, но изменить ситуацию либо измениться самому – это не для него.

«Знаю, что делаю плохо, но с собой ничего поделать не могу».

Жаден до денег.

Деньги главное в жизни Савела Прокофьевича. Смысл и суть. Попади денежные средства в карман Дикого, он никогда не сможет расстаться с ними. Служащие забыли, что такое жалованье. Стоит кому-то попросить одолжить деньжат, у Дикого начинается внутреннее клокотание.

«Потому только заикнись мне о деньгах, у меня всю внутреннюю разжигать станет».

Когда его пытаются укорить жадностью, Дикой оправдывается:

«Кому своего добра не жалко».

Редкий случай, когда удастся выпросить. Зато такого наслушается, мало не покажется.

Отношение к женщинам.

Вот уж кому достается от Савела Прокофьевича так это бедным женщинам. Вся агрессия направлена на женский пол. Единственная женщина, которую тиран и деспот побаивается Кабаниха. Ее уважает. С мнением считается. Чувствует баба сильней и хитрей. У самой характер сродни его.

Эгоистичен.

По завещанию Дикой должен племяннику наследство, доставшееся Борису от бабки. Одно из условий получения является почтительное отношение к дядюшке. Такие условия Дикому выгодны. Он пользуется этим, заставляя племянника пахать на него с утра до ночи. Словно он бесплатная рабочая сила. Почему бы не поэксплуатировать родственника. При этом Дикой постоянно унижает и оскорбляет племянника. Постоянно ему напоминает, словно оправдывается:

« У меня свои дети, зачем я чужим деньги отдам? Через это я своих обидеть должен!».

Труслив.

Несмотря на боевой характер Дикого, он труслив, как заяц. Обычная гроза способна привести его в трепет. Она у него ассоциируется с Господней карой, сверхъестественной мощью. Он старается от нее укрыться, боясь, что гром небесный его разразит.

Уверен в себе.

Идет по жизни напролом. Словно танк, не останавливается перед преградами на пути. Точно знает, что делает и абсолютно уверен, что поступает правильно. Мнение других безразлично.

«Еще недавно люди были очень дикие» (Л. Добычин)

Дикой в пьесе Островского «Гроза» полностью принадлежит «тёмному царству». Богатый купец, самый уважаемый и влиятельный человек в городе. Но одновременно с тем ужасно невежественный и жестокий. Характеристика Дикого в пьесе «Гроза» неразрывно связана с описанием нравов и привычек жителей города. Сам Калинов является вымышленным пространством, поэтому пороки распространяются до масштабов всей России. Выявив черты характера Дикого можно с лёгкостью понять ту печальную общественную ситуацию, которая сложилась в России XIX века.

Автор Дикому в «Грозе» характеристику даёт скудную: купец, значительное лицо в городе. О внешности не сказано практически ни слова. Тем не менее это колоритный образ. Фамилия персонажа говорит сама за себя. Семантическое поле «дикости» не раз упоминается в тексте произведения. В описании жизни города Калинова постоянно упоминаются пьянство, ругань и рукоприкладство, иначе говоря, дикость. Немотивированный страх перед грозой лишь укрепляет уверенность в том, что жители остановились на некоем первобытном этапе развития. Имя Савл тоже говорящее. Оно принадлежит христианской традиции. Этот библейский персонаж известен как гонитель христиан.

Образ Дикого в пьесе «Гроза» Островского вполне однозначный. Нет ни одной сцены или эпизода, где этот персонаж проявил бы свои положительные качества. Да и проявлять, собственно, нечего. Весь Дикой будто состоит из жёлчи, грязи и ругани. Практически во всех его репликах присутствуют бранные слова: «Провались ты! Я с тобой и говорить-то не хочу, с езуитом», «Отстань ты от меня! Отстань! Глупый человек!», «Да вы, проклятые, хоть кого в грех введёте!»

Бездумное подчинение тем, у кого больше денег, создало некую легенду о Диком как о главном человеке в городе. И дикой ведёт себя в соответствии с этим условным статусом. Он грубит городничему, ворует у простых мужиков, угрожает Кулигину: «а за эти вот слова тебя к городничему отправить, так он тебе задаст!», «Так ты знай, что ты червяк. Захочу — помилую, захочу — раздавлю». Дикой необразован. Он не знает историю, не знает современность. Имя Державина и Ломоносова, а тем более строчки из их сочинений, похожи для Дикого на самую оскорбительную ругань. Внутренний мир героя настолько беден, что у читателя нет оснований сочувствовать ему. Дикой даже не герой, а скорее персонаж. В нём нет внутренней наполняющей. За основу характера Савла Прокофьевича взято несколько качеств: алчность, себялюбие и жестокость. Больше в Диком совершенно ничего нет и априори не может появиться.

Практически незаметной читателям остаётся одна сцена из жизни Дикого. Кудряш рассказывает, что однажды один человек грубил Дикому и поставил того в неловкое положение, из-за чего над купцом ещё две недели смеялись. То есть Дикой на самом деле вовсе не такой, каким хочет казаться. Именно смех является показателем его незначительности и неуместного пафоса.

В одном из действий хмельной купец «откровенничает» с Марфой Игнатьевной. Кабаниха говорит с ним на равных, с её точки зрения Савл Прокофьевич был бы менее спесив, если в Калинове был человек богаче Дикого. Но Дикой не соглашается, вспоминая, как бранил мужика, а после извинялся, кланяясь тому в ноги. Можно сказать, что в его речах реализуется типичная черта русского менталитета: «знаю, что делаю плохо, но с собой ничего поделать не могу». Дикой признаётся: «я отдам, отдам, а обругаю. Потому только заикнись мне о деньгах, у меня всю нутренную разжигать станет; всю нутренную вот разжигает, да и только; ну, и в те поры ни за что обругаю человека». Кабаниха замечает, что часто Савл Прокофьевич специально пытается вызвать в себе агрессию, когда к нему приходят просить займы. Но Дикой парирует — «Кому своего добра не жалко!» Хоть купец и привык вымещать свою злобу на женщинах, с Кабанихой он осторожничает: она хитрее и сильнее его. Возможно, именно в ней он видит куда более сильного тирана, чем он сам.

Роль Дикого в «Грозе» Островского ясна. Именно в этом персонаже воплощено такое понятие, как самодурство. Дикой алчный никчёмный человек, возомнивший себя вершителем судеб. Он капризный и безответственный, как Тихон, точно так же любит пропустить рюмку водки. Однако за всей этой тиранией, хамством и невежеством скрывается обыкновенная человеческая трусость. Даже грозы Дикой боится. В ней он видит сверхъестественную мощь, кару Господню, поэтому как можно скорее пытается от грозы спрятаться.

Благодаря такому концентрированному образу можно выделить множество общественных изъянов. Например, чинопоклонничество, взяточничество, скудоумие, ограниченность. Наряду с этим можно говорить также и об эгоизме, падении моральных принципов и насилии.

Тест по произведению

Характеристика Дикого из пьесы «Гроза» Островского важна для раскрытия идейного смысла произведения. Образ этого персонажа необходимо проанализировать для понимания, что хотел показать автор. Выдуман этот человек или имел прототип? Почему Островский назвал его именно так? Какими чертами наделил героя? Обо всем этом речь пойдет в сочинении.

Взаимоотношения с действующими лицами

В произведении Александра Островского несколько главных персонажей. С каждым из них у Дикого складываются разные взаимоотношения, которые основаны на достатке и социальном статусе персонажей. В пьесе можно выделить несколько основных героев: Кабаниха и ее семья, родные Дикого, Кулигин и Феклуша.

Семейство Кабанихи

Кабанова Марфа Игнатьевна или, как ее называют в пьесе, — Кабаниха. Их образы с купцом довольно схожи. Она является главой своей семьи, обладает деспотичным характером, оказывает на всех давление. Характеры обоих настолько схожи, что между ними складываются отличные взаимоотношения. Савел Прокофьевич даже считает, что только купчиха понимает его.

Катерина. Молодая жена сына Кабанихи. Она умна, нежна и довольно развита, но и ей свойственно ошибаться. Девушка влюбляется в Бориса, племянника Дикого, чем вызвала недовольство общества. Она поддается страсти, что приводит к предательству, которое она не может скрыть от своего супруга. В итоге Катерина бросается в омут. Поначалу между героями нейтральные взаимоотношения. Но после того как Катерина пошла против устоев и влюбилась не в того, Савел начинает ее презирать.

Тихон Иванович Кабанов. Его можно называть слабым и безвольным мужичонкой, который во всем слушается свою мать Кабаниху. Из-за этого его отношение к жене часто несправедливое. Но Дикой относится к нему, как к сыну, стараясь передать ему свои качества — невежество и глупость. Савел приходит в восторг, когда видит, что Тихон следует указанием Кабанихи. Изредка молодой парень делает попытки вырваться из-под тирании матери, но они заканчиваются провалом.

Другие персонажи

Племянник Борис Григорьевич. Он добрый и пронзительный юноша, но отсутствие опыта мешает ему принимать волевые решения. Между родственниками есть препятствие — наследство, с которым купец не хочет расставаться, поэтому их общение и взаимоотношения в основном состоят из ругани и брани .

Кулигин. Искрений и самобытный человек, мещанин. Он развивается в различных направлениях, благодаря чему его поведение и отношение к остальным основано на здравом смысле. Дикой испытывает страх перед мещанином. Купец чувствует превосходство Кулигина, поэтому не может ругаться или браниться с ним, как с остальными. Мещанину характерно многословие, которое мешает Савелу выражать свое мнение.

Феклуша. Странница без образования, но все ее действия только на руку Кабанихе и Дикому. Она старается всех убедить, что если кто-то из жителей города выйдет из-под крыла Кабанихи и Савела или переедет из Калинова, их ждет неправильная жизнь. По ее словам, счастье можно найти только в этом городке. Ее фальшивые речи значимы для купцов, поэтому они относятся к ней благосклонно.

Роль Савела Прокофьевича

Дикой считает себя хозяином всего города. Читая о том, как купец общается с крестьянами, и как они отзываются о нем, можно заметить безграничное хамство и грубость. Но они заканчиваются, когда Савел встречает того, кто может дать ему отпор. Это прямое указание на трусость героя, который не может сказать слова против того, кто имеет больше денег.

Пьеса написана в то время, когда богатые и невежественные самодуры имели преобладание перед всеми. Деньги превозносили таких людей до особого сословия, которое считало, что ему все доступно и разрешено. Такие типажи всегда высмеивались талантливыми авторами русской литературы. В сравнении с богатыми личностями всегда использовались обычные крестьяне, которые несмотря на отсутствие денег слыли более развитыми и умными людьми.

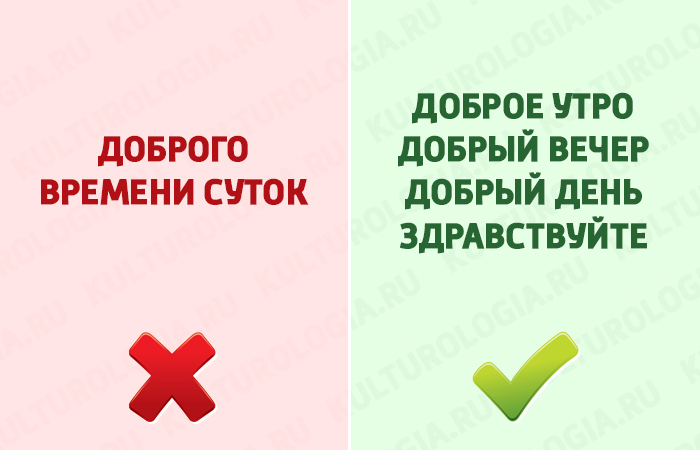

В языке среднестатистического современного человека достаточно много слов, которые не запрещены лингвистами, но раздражают слух. И чаще всего эти слова оказываются действительно неграмотными, а человек, который их употребляет, произнося их тоже выглядит таким. Итак, разбираемся с ошибками в устной речи.

Дело в том, что выражение «имеет место быть» — грамматически неправильное. Оно образовалось из-за неудачного сложения двух канцеляризмов — «имеет быть» и «имеет место». Чтобы говорить правильно, необходимо убрать слово «быть».

Русский глагол «является» — аналог английского to be. Его употребление в русском выглядит как плохой перевод с английского. И хотя это слово в русском языке практически не нужно, у него достаточно много поклонников. Достаточно сравнить — «Эта школа является лучшей в городе» и «Эта школа — лучшая в городе», чтобы понять, что и без несуразного «является» смысл сохраняется, а предложение выглядит куда более человечным.

Ещё один распространённый штамп, поработивший наш язык, пришёл из документов. Но только теперь его можно встретить чуть ли не в каждой статье, даже в переписках. «В данном случае» можно заменить на «в этом случае», а «в данном тексте допущена ошибка» написать «в этом тексте допущена ошибка». А лучше вообще обойтись без указательных слов: без них письменная речь выглядит чище.

Слово «касаемо» в русском языке есть, и его употребление не запрещено. Но эта форма считается устаревшей и просторечной. Вместо «касаемо» употребляем оборот «что касается» или «касательно».

«В настоящее время абонент не доступен» — первое, что приходит на ум. От этого выражения, если вы не автоответчик, лучше отказаться. Это слово вполне можно заменить наречием «сейчас», да и канцеляризмы никогда не украшали устную речь и тексты.

Слово «крайний» традиционно использовали в лексиконе люди, чья профессия была связана с риском для жизни. Космонавты, лётчики, альпинисты и подводники нарочито избегают слова «последний», опасаясь, чтобы «последний раз» действительно не стал последним. Их можно понять. Но в какой-то момент слово «крайний» стали употреблять все, кому не лень. Вот такая странная филологическая тенденция.

Итак, как же скучать правильно? В справочнике Розенталя можно встретить замечание о том, что с существительными и местоимениями третьего лица верно говорить: скучать по кому/чему. А вот в первом и втором лице будет «скучать по ком»: по нас, по вас. А вот «скучать за кем-то» или «скучать за чем-то» нельзя – такого словосочетания в русском языке нет.

В русском языке действительно есть глагол «порешать», но употребляться он может только в значении «решать в течение какого-то времени». Например, порешать задачу и бросить. Но сегодня всё чаше выражение «давай порешаем этот вопрос» используют в значении «решить вопрос». Так говорить неправильно. Это жаргонизм, как и «расскажи мне за него» в значении «расскажи мне о нём». В культурном обществе такие фразы употреблять не принято.

Ещё одна распространённая речевая ошибка – «оплатить за проезд». За проезд можно платить, а вот оплачивать только проезд – предлоги здесь недопустимы, поскольку по правилу при переходном глаголе предлог не нужен.

Пожалуй, каждый слышал» в качестве предложения занять сидячее положение неуклюжее «присаживайтесь». Почему-то слово «садитесь» ассоциируется с криминальным миром и тюрьмой. Но глагол «присесть» имеет конкретное лексическое значение — «опуститься на полусогнутых ногах» или «сесть на что-либо куда-либо на короткое время». Поэтому правильный вариант – «садитесь, пожалуйста». И только так.

Если необходимо попросить у кого-то денег взаймы, правильно сказать «можно занять у тебя денег?» или «одолжи мне денег». Но никак нельзя попросить у другого «занять» вам денег, так как «занять» — значит взять в займы. Иначе говоря, тем, кто просит «занять денег до зарплаты», вы точно ничего не должны.

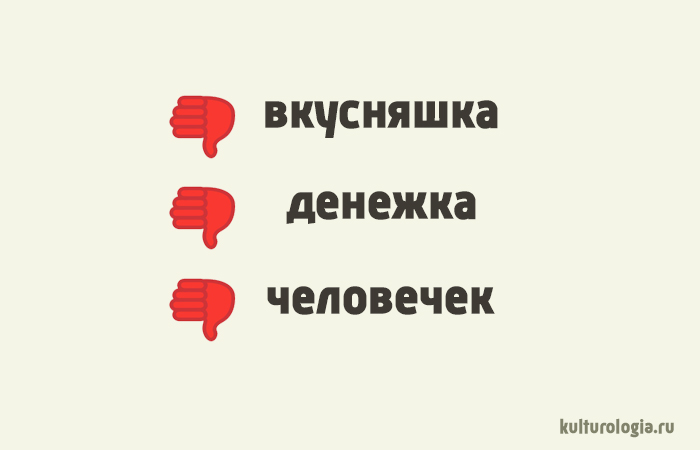

Сегодня интернет-слег вышел за пределы Сети, а в интернет пришли не очень грамотные девочки, которые используют слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами. «Человечек», «печалька», «вкусняшки», «винишко», «днюшечка» — дома, конечно, так разговаривать не запрещено, а вот в компании или на работе не стоит. Это слова находятся за пределами литературных норм.

И в продолжение темы 15 открыток о тонкостях русского языка, которые непросто понять иностранцам.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Найдите и исправьте ошибки

Дед в красной рубашёнке рассказывает, как поймал в чащобе плащём медвеженка и научил его танцевать. Подражая медвеженку, он выступает то в роли танцора,то дерижора, интересно дёргает плечём и размахивает карандашом. Затем мы ставим вместо стола бочёнок и садимся обедать. Из сумок достаём пирожки с печонкой. Девочки заваривают чай. Из-за ближайших кустов раздаётся шёрох и показывается зайчёнок. Увелечённые обедом,мы не обращаем на него никакого внимания. Из зарослей слышится лай собачёнки. Но нам не до этого.

![]()

37 месяцев назад

пейзажа. 2. Поспешность в решениях уже не раз загоняла его впросак. 3. Охотник долго прицеливался, но всё же промахнулся мимо. 4. Реклама парикмахерской обещала эффективные стрижки. 5. Это было по меньшей степени странно. 2) Отредактируйте предложения. Запишите исправленные варианты.

Ответы1

1. На примере конкретных примеров покажите своеобразие чеховского

пейзажа. (тавтология)

Один из правильных вариантов : На примере конкретных фрагментов покажите своеобразие чеховского пейзажа.

2. Поспешность в решениях уже не раз загоняла его впросак (неправильное употребление фразеологизма)

Правильный вариант: Поспешность в решениях уже не раз загоняла его в тупик

3.Охотник долго прицеливался, но всё же промахнулся мимо. (употребление слишнего уточняющего слова)

Правильный вариант: Охотник долго прицеливался, но всё же промахнулся

4. Реклама парикмахерской обещала эффективные стрижки. (ошибка в употреблении слов-омонимов)

Правильно: Реклама парикмахерской обещала эффектные стрижки.

5.Это было по меньшей степени странно. (неверное употребление устойчивого сочетания)

Правильно:Это было по меньшей мере странно.

поделиться знаниями или

запомнить страничку

- Все категории

-

экономические

43,673 -

гуманитарные

33,656 -

юридические

17,917 -

школьный раздел

612,059 -

разное

16,908

Популярное на сайте:

Как быстро выучить стихотворение наизусть? Запоминание стихов является стандартным заданием во многих школах.

Как научится читать по диагонали? Скорость чтения зависит от скорости восприятия каждого отдельного слова в тексте.

Как быстро и эффективно исправить почерк? Люди часто предполагают, что каллиграфия и почерк являются синонимами, но это не так.

Как научится говорить грамотно и правильно? Общение на хорошем, уверенном и естественном русском языке является достижимой целью.

Тип 7 № 41

i

В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно.

любимые ПРОФЕССОРА

НАИБОЛЕЕ РЕШИТЕЛЬНО поступил

в ДВУХСТАХ метрах

на ИХ территории

ОБГРЫЗАННОЕ яблоко

Спрятать пояснение

Пояснение.

Неправильно: обгрызанное яблоко. Корректно: обгрызенное яблоко.

Объясним суть ошибки. Нужно образовать причастие со значением «то, которое обгрызли». Берём инфинитив «обгрызть» (что сделать) и от него образуем причастие с суффиксом ЕНН. Ошибка возникла потому, что вместо формы «обгрызть» взяли форму «обгрызать» (другого вида, несовершенного). От этой формы возможно причастие «обгрызаемый», несовершенного вида.

НАИБОЛЕЕ РЕШИТЕЛЬНО (поступил) верно, так как превосходная степень наречия складывается из начальной формы наречия и вспомогательных слов «наиболее», «наименее», а также из сравнительной степени наречия и вспомогательных слов «всего», «всех».

Ответ: обгрызенное.